Как сделать двухрычажную подвеску

200g › Блог › «Макферсон» и «двухрычажка» (окончание)

Двухрычажную независимую подвеску стали применять еще в 30-х годах прошлого века – поначалу только в спортивных авто, а затем постепенно совершенствуя ее конструкцию добились возможности установить ее и на обычных машинах, чем создали гораздо больше удобств для передвижения в отличие от зависимой рессорной.

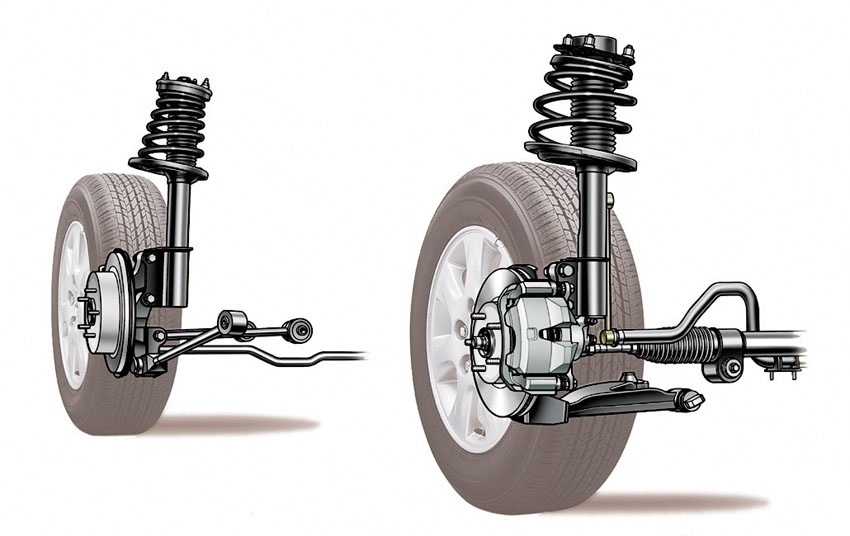

Двухрычажная подвеска состоит из двух рычагов (что понятно из названия), как правило, треугольных, один из которых шарнирно прикреплен к подрамнику или раме, а второй обычно опирается на кузов. Между рычагами находится упругий элемент, задачей которого является гашение колебаний и в состав которого входят вертикально установленная пружина и телескопический амортизатор.

По сравнению с популярной амортизационной стойкой Макферсона, двухрычажная подвеска обладает рядом преимуществ: из-за наличия подрамника или рамы кузов меньше подвержен воздействию неровностей дороги, кроме того, акустический комфорт в салоне значительно выше.

Но есть у нее и свои недостатки: она гораздо дороже «макферсона» как в изготовлении, так и в обслуживании. К тому же, она требует от конструкторов более сложных кузовных решений с деформируемыми зонами, чтобы обеспечить необходимую безопасность для водителя и пассажиров.

«Двухрычажка» имеет некоторые конструктивные особенности, от которых зависит поведение автомобиля на дороге. Один из важных параметров – это длина и расположение самих А-образных рычагов. Разработчики автомобилей редко применяют короткие рычаги одинаковой длины, так как при прохождении колеса по неровности произойдет перемещение не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении, значит, на плохой дороге колея и направление движения будут изменяться произвольно и управление машиной будет потеряно.

В подвесках болидов Формулы-1 и спортивных машин высшей ценовой категории применяются длинные верхний и нижний рычаги, почти одинаковые по габаритам. В этом случае горизонтальное перемещение колес сводится к минимуму, к тому же на руку гонщикам еще одна особенность двухрычажной подвески – возможность регулировки углов развала и схождения. Но при такой схеме из-за длинного верхнего «треугольника» в моторном отсеке практически не остается места, поэтому колеса спорткаров и располагают как можно шире. Причем, в данном случае передняя независимая подвеска гасит и часть колебаний задней оси, так что свободного пространства остается очень мало, вот почему подобные машины обычно создают двухместными с очень маленьким багажным отделением.

Двухрычажная подвеска отличается неплохой управляемостью, хорошей плавностью хода и долгим временем работы при надлежащем качестве дорог. Но чтобы увеличить салон автомобиля, конструкторы обычно применяют ее только на одной какой-либо оси. К тому же, на серийных моделях нижний рычаг сделан длинным, а верхний для экономии пространства – коротким, и расположен он довольно высоко.

Обратите внимания на японских производителей – к примеру, на Toyota. В модельном ряду этой марки множество машин именно такой комплектации. В последних поколениях Camry спереди за гашение колебаний от встречи с препятствием отвечают стойки Макферсона, а сзади – «двухрычажка», выполненная из высокопрочной стали.

На «паркетнике» RAV-4 схема аналогична предыдущей, но для увеличения объема багажника амортизатор под днищем установлен диагонально.

А вот в Land Cruiser Prado, когда за комфорт сзади отвечает электронная система управления пневмоподвеской TEMS, забота о «передке» ложится, как раз таки, на «двухрычажку», скрытую в огромных колесных арках.

Можно обратить внимание и на более почтенного «японца» — Honda Civic 1992-1995 годов выпуска. Эта модель за несколько лет эксплуатации в наших дорожных условиях довольно хорошо себя зарекомендовала. Ее подвеска (передняя ось – стойка Макферсона, задняя – «двухрычажка») отличается неплохой плавностью хода, отличной управляемостью и, что немаловажно, поразительной выносливостью. То есть на наших дорогах «двухрычажка» способна «накрутить» без серьезного ремонта до 200 тысяч км.

Конечно, ничего вечного нет, и первыми сдаются нижние шаровые опоры – от частых и сильных ударов может погнуться «палец». К счастью, они съемные. А вот верхняя опора выполнена как одно целое с верхним рычагом, так что замена этой части выйдет дороже. Правда, такая замена требуется гораздо реже, а может не потребоваться и вовсе.

Заодно заметим, что если двухрычажная подвеска позволяет производить регулировку установки колес по обеим категориям – и развал и схождение, то «макферсон», как правило, допускает регулировку только одного параметра – схождения. Схождением называют угол между плоскостью колеса и направлением движения. Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Потому, если автомобиль укомплектованный «макферсоном» побывал в серьезной аварии, и геометрия его кузова была восстановлена неточно, износ передних покрышек и проблемы с управляемостью гарантированы.

Развал считается отрицательным, если колеса направлены верхней стороной внутрь, и положительным – если верхней стороной наружу. Нулевой развал обеспечивает минимальный износ шин, а отрицательный – улучшает устойчивость в поворотах. Положительный развал применяется лишь в двух случаях – в стойке Макферсона (фиксированный) и в спортивных автомобилях, участвующих в кольцевых гонках.

На гашение колебаний влияют многие факторы, часть которых не зависит от свойств подвески (например, неверный подбор шин), но именно от состояния упругих элементов и креплений существенно зависит плавность хода и управляемость. Кроме того, важную роль играет масса деталей: чем легче материал, тем комфортнее езда. Потому, все чаще находят применение рычаги из композитных материалов и алюминия.

В общем, в каждом из вариантов подвески есть свои плюсы и свои минусы. Но в стоке, понятное дело, выбора нет. и потому пользуемся не тем, что нравится, а тем, что конструктивно применил производитель. А дальше решать самим — пользоваться имеющимся или перекраивать всю подвеску под собственный вкус — затратно, сложно и, между прочим, не всегда оправданно.

200g › Блог › «Макферсон» и «двухрычажка»

Комфорт и плавность хода – касательно автомобиля понятия прямозависимые. Уже давно канула в лету рессорная подвеска передней оси в легковой машине. Да и в задней подвеске все реже применяются рессоры, которые даже в паре с амортизаторами не обеспечивают требуемой плавности. Разве что в пикапах до сих пор используется подрессоренный неразрезной мост. Но, впрочем, авто эти утилитарные, и на особый комфорт не претендуют. Сегодня в современные машины устанавливают различные системы подвески, иногда даже особо вычурные. Но в основном автопроизводители применяют два типа подвесок, в которых роль упругого элемента играют пружина и амортизатор двухстороннего действия – стойка Макферсона и двухрычажная.

Амортизационная стойка Макферсона (которые установлены и в передней подвеске Fiat Tipo/Tempra) называется так по фамилии изобретателя. Инженер Эрл Макферсон (Earle S. McPherson) в середине сороковых годов прошлого века работал в компании General Motors. И поэтому свою разработку в 1947 году он первым делом предложил своему руководству. Но от внедрения его детища в производство компания отказалась, посчитав это дело сложным и дорогостоящим, в общем, нерентабельным. Тогда Макферсон уволился и перешел работать в европейское подразделение Ford Motor. В итоге впервые новая подвеска появилась в 1949 году на английском Ford Consul.

Амортизационная стойка Макферсона представляет собой прикрепленный при помощи резиновой чашки к верхней части колесной арки цилиндр с подшипником, в который упирается амортизатор, объединенный в один блок с пружиной.

У стойки Макферсона есть интересная особенность, которая отличает ее от конкурента – двухрычажной подвески: при повороте колеса амортизатор также совершает поворот (вот почему необходим подшипник в конструкции). Система, по сути, простая, но требует приложения больших усилий к рулю при повороте (в отличие от двухрычажки). Этим, зачастую, обусловлено наличие гидроусилителя рулевого управления практически во всех современных авто.

Вообще-то, под названием «стойка Макферсона» выступают сразу 3 разновидности подвески, использующие единый принцип, но отличающиеся конструктивно.

Первый вариант часто называют «лжеМакферсоном» или «полуМакферсоном». Он появился в конце 70-х годов прошлого столетия на американских и европейских «Фордах», а позже на «Мерседесах». Особенностью этой разновидности стойки Макферсона является то, что пружина размещается отдельно от стойки с амортизатором.

Второй вариант – конструкция, где нижний рычаг сделан очень узким и соединен со стабилизатором поперечной устойчивости. У него есть большой минус – невысокая прочность, к тому же, при работе подвески на плохой дороге страдает и стабилизатор – довольно дорогой и необходимый узел. Потому на «передок», где присутствуют еще нагрузки при повороте, такие стойки практически никогда не ставят. Зато такая схема довольно часто используется на задней оси, особенно в японских машинах.

И, наконец, третий вариант – самый популярный в мировом автомобилестроении – та самая, традиционная стабилизационная стойка, в конструкции которой в качестве нижней опоры выступает треугольный рычаг, шарнирно закрепленный на подрамнике. В свою очередь, тот соединен с кузовом через резиновые подушки для лучшего гашения колебаний.

Традиционная стойка Макферсона конструктивно на различных моделях она может незначительно различаться (потому часто говорят: стойка типа «макферсон»), но в целом – это довольно простая система, практически не требующая обслуживания (надо только следить за состоянием защитного кожуха — «пыльника»).

Но у этого варианта все же есть одно слабое место – верхняя опора стойки, представляющая собой «стакан», вваренный в кузов. От длительной езды по плохим дорогам он может вызвать появление трещин в колесной арке (что, в свою очередь, заметно снижает прочность передка автомобиля), а со временем и вовсе разрушиться.

Нередки и случаи коррозии «стакана», в результате которой он буквально вываливается. И вся проблема в том, что этот элемент не подлежит замене, а сварка помогает ненадолго.

Так что при покупке подержанного автомобиля следует обратить внимание, в том числе, и на верхнее крепление «макферсона»: если со «стаканом» (в зависимости от внешнего вида, его могут назвать еще и «чашкой») не все в порядке, ремонт может оказаться не простым и затратным делом.

Верхняя опора проявляет свои негативные качества при пробегах более 200 тысяч км, так что чем «свежее» машина – тем меньше вероятность подобных повреждений.

Помимо состояния верхнего «стакана», надо обращать внимание на следующие элементы: подшипник, обеспечивающий точный поворот стойки относительно кузова автомобиля, не должен позволить «чашке» при покачивании руками колебаться; резиновое кольцо под пружиной не должно быть порванным – иначе подвеска при езде, и особенно в поворотах, станет издавать скрипы и стуки; амортизатор должен быть без признаков течи.

Ну и пыльник, как уже указывалось ранее, не должен иметь трещин. После разрыва этой защиты при работе подвески дорожная грязь штоком амортизатора «вбивается» в сальник, постепенно повреждая его. В результате начнется подтекание амортизационной жидкости, узел откажет, и стойку придется менять.

Вообще, стойки Макферсона очень надежный узел (не зря же их устанавливают во все линейки автомобилей – от малолитражек до тяжелых джипов, от тихоходных «пирожковозов» до агрессивных спорткаров), и при аккуратной эксплуатации они могут сохранять работоспособность довольно долго. Но за ними обязательно нужно следить, чтобы не расстаться с подвеской раньше отведенного срока.

А вот двухрычажная независимая подвеса — немного другой коленкор.

Kozazi › Блог › некоторые хитрости конструирования современных подвесок

БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА И БЕЗ КРЕНОВ

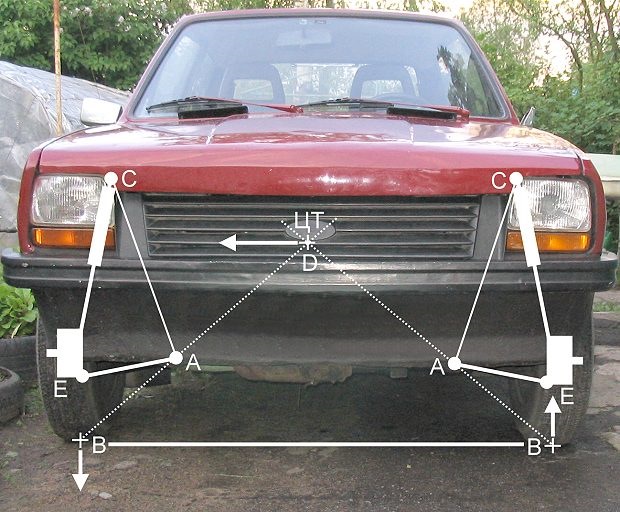

А ведь крены в повороте можно устранить и без использования стабилизатора поперечной устойчивости. Это, в конце концов, чисто геометрическая задача — надо лишь сделать подвеску такой геометрии, чтобы при известной свободе вертикального перемещения колес треугольник, образованный точками контакта колес с дорогой и центром масс машины, имел бы строго постоянные размеры либо, если это невозможно, как можно меньше изменял бы эти размеры и сохранял неизменную высоту своей вершины (с тем, чтобы вектор центробежной силы, исходя из центра масс, проходил через эту вершину).

Это задача трудная — но вполне разрешимая не только в случае сложной многорычажной подвески с неравноплечими рычагами (как у F1), но и даже для компактной подвески McPherson. Что как раз блестяще доказали инженеры Ford, проектируя в 1975 году автомобиль Фиеста.

ИДЕАЛ НЕДОСТИЖИМ

Но почему же такая схема не используется повсеместно? Ведь она предлагает сочетание минимальных кренов с наилучшими реакциями подвесок на неровности дороги и оптимальную проходимость благодаря полной развязке колес друг от друга?

К сожалению, эта схема имеет и определенные врожденные недостатки.

Недостаток номер 1 — для того, чтобы прямая В-А-D попала в центр масс ЦТ, у машин с типичными утилитарными компоновками (то есть с высоким центром тяжести, вызванным рядными вертикальными моторами и высокими кузовами) надо либо ставить колеса ненормально большого диаметра (опуская точку В), либо поднимать оси качания нижнего рычага А (что приводит к наклонным нижним рычагам из-за компоновочных трудностей с подъемом точки Е, особенно на переднеприводных машинах). Конструкторы Фиесты поставили наклонные рычаги — которые, естественно, вызывают изменение колеи машины при симметричных ходах подвески. Это изменение колеи составляет несколько сантиметров и очень хорошо заметно — когда Фиеста на полном ходу ловит поперечную волну асфальта, даже шины с высоким профилем протестующе взвизгивают. Впрочем, если используются сравнительно «пухлые» (высокопрофильные) шины, это почти не влияет на их долговечность — но вот для низкопрофильных спортивных шин ситуация гораздо хуже.

Кроме того, наклонные нижние рычаги вызывают некоторую реакцию на руле при проезде неровностей (боковое усилие на плече кастера) — однако для легкой машины типа Фиесты с нейтральными колесами (развал и схождение нулевые) и малым кастером этот эффект хотя и заметен, но не доставляет неудобств.

Справедливости ради надо сказать, что недостаток N1 не является абсолютно неустранимым — машины с очень низкими и тяжелыми оппозитными силовыми агрегатами (например, Subaru Impreza или Porshe-911) вполне могут иметь горизонтальные нижние рычаги, и при этом попадать точкой D в центр масс — просто ввиду того, что этот центр у них расположен очень низко. Что у них и сделано.

Одновременно конструкторы реализуют и второй путь — увеличение диаметра колес. Уже не редкость машины B-класса (то есть класса Фиесты) с 15-дюймовыми колесами — а ведь когда-то даже на Волге ГАЗ-24 стояли 13-дюймовые колеса…

Недостаток номер 2 — изменение настройки подвески при изменении загрузки машины. Это вызывается как изменением высоты центра масс машины, так и симметричной просадкой правой и левой подвесок — при которой точка D смещается вниз. Соответственно, как только точки D и ЦТ расходятся по высоте — крены начинают стремительно нарастать, и на Фиесте это очень хорошо заметно.

Этот недостаток принципиален и не может быть устранен ничем, кроме активной адаптивной подвески. Именно из-за этого недостатка Subaru все-таки ставит стабилизаторы поперечной устойчивости.

Недостаток номер 3 — изменение настройки подвески при изменении диаметра колес. Применительно к Фиесте Мк1 — колеса 13′ с резиной 80% высоты дают нейтральную настройку по крену для загрузки 2 человека спереди, а штатные 12′ колеса дают слегка положительную настройку даже для одного человека.

Также из внимательного рассмотрения геометрии на рис.1 можно увидеть несколько интересных моментов фиестовской передней подвески. Например, ее колеса имеют переменный развал — при средней загрузке он нейтральный, однако при просадке подвески развал становится положительным (расстояние между колесами сверху меньше, чем снизу), а при выходе подвески развал становится отрицательным. Это — чисто спортивный прием, который призван до некоторой степени компенсировать деформацию покрышки из-за боковой нагрузки в повороте. Разумеется, он начинает действовать тогда, когда появляются крены кузова — то есть, на практике, при значительной загрузке автомобиля.

Кроме того, при повороте руля колеса Фиесты наклоняются внутрь поворота на несколько градусов — это еще одно чисто гоночное решение для компенсации деформации шины от боковой центробежной силы. Это механизм работает всегда — вне зависимости от нагрузки.

К тому же, наклонные нижние рычаги вызывают при просадке подвески движение колеса наружу. Это вызывает на ухабах формальное расширение динамического коридора — однако одновременно дает очень интересные ощущения поведения машины, она как бы сама стремится уйти от неровности, оставить ухаб за бортом. Это одна из тех черт поведения, которые вместе создают поразительный образ услужливой и умной машины, которая «сама едет правильно». Нечто подобное демонстрируют только машины Toyota — но они ведут себя спокойнее и скучнее (хотя, спору нет — еще предсказуемее и безопаснее), в то время как Фиеста Mk1 гораздо более заводная, веселенькая машинка, которая и сама может слегка подсыпать перчика (но именно слегка, не напрягая водителя и не переступая грань тупого постоянного непослушания), и водителя провоцируя ехать резче, активнее. Если опять пытаться сравнивать с японцами — это некоторый гибрид из тойотовской услужливости, хондовской спортивной остроты и некоторой специфической американской «неправильности» реакций машины — причем именно эта неправильность является завершающим штрихом в образе, позволяя Фиесте не казаться копией с японки, а иметь собственный, уникальный характер.

Причем это связано именно с настройками шасси — потому что даже с 53-сильным мотором характер у машины точно такой же. Отдельный вопрос, что с таким мотором сильно не похулиганишь — но для некоторых водителей это благо. Я лично, после того как поставил на Фиесту 96-сильный мотор, несколько месяцев вообще не мог спокойно ездить — не поверите, но даже Subaru Impreza WRX заводит не так сильно. Импреза, правда, и в управлении построже — таких ляпов, какие прощает Фиеста, она не простит. Видимо, это как раз и останавливало.

Но вернемся к подвеске. Отмеченное мной ранее изменение колеи при ходах подвески требует специфической конструкции рулевого механизма для компенсации сдвига колеса. Фордовские конструкторы выбрали наиболее логичное решение — они сделали рулевые тяги такой же длинны, как нижние рычаги подвески, и придали им такой же наклон. В результате получается типичный параллелограмм — и проблема неизменного угла поворота колеса вне зависимости от изменения колеи оказывается решена столь просто и элегантно, что большинство конструкторов, пытавшихся копировать «Фиесту», даже не осознали ее наличия.

В общем, надо осознать следующее: в чистом виде компенсированная по крену подвеска очень чувствительна к изменениям развесовки машины, и требует точного согласования геометрических размеров своих составляющих — что не всегда возможно по компоновочным соображениям. Поэтому она идеальна для специальных спортивных машин, приемлима для легких машин со спортивным характером в ограниченном диапазоне нагрузок, и совершенно не подходит для больших утилитарных машин типа семейных универсалов.

Впрочем, возможность иметь на дешевом серийном компактном хэтчбеке одновременно формульный мотор (CVH 1600 — омологированный мотор Формулы Форд 80-х годов) и формульную свободную подвеску дорогого стоит — спасибо команде Ли Якокки, давшей нам в далеком 1975-м году такую возможность.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО

Напоследок проведу небольшой ликбез по теории «подвескостроения» — что там зачем сделано и что означают различные термины.

Самое простое и, казалось бы, очевидное решение – прикрутить к машине колеса, как на телеге. То есть — вообще не делать никаких углов, поставить колесо параллельно осям машины. При этом колесо в ходе сжатия-отбоя остается перпендикулярным к дороге, в постоянном и надежном контакте с ней. Кстати — именно так стоят задние колеса на Фиесте, благодаря ее полузависимой задней подвеске с жесткой балкой.

Но вот на передних колесах совместить центральную плоскость вращения колеса и ось его поворота конструктивно довольно сложно (особенно если говорить о классической двухрычажной подвеске типа заднеприводных «жигулей»), поскольку обе шаровые опоры (а тем более шкворни, как на Волге или УАЗе) вкупе с тормозным механизмом внутрь колеса, как правило, не помещаются. А раз так, то плоскость качения и ось поворота расходятся на расстояние А, называемое плечом обката (при повороте колесо обкатывается вокруг оси ab) — см.рис.2. В движении сила сопротивления качению неведущего колеса создает на этом плече А ощутимый момент, скачкообразно меняющийся при проезде неровностей. Мало кому понравится езда с постоянно рвущимся из рук рулем! Кроме того, придется изрядно попотеть, преодолевая этот самый момент в повороте.