адский день бородинское сражение

Бородино глазами очевидцев: сражение 1812 года в русской литературе

208 лет назад, 7 сентября 1812 года, состоялось крупнейшее сражение Отечественной войны между русской и французской армиями – Бородинское.

Первый сборник стихотворений о нем вышел в 1814 году. Русские поэты и писатели еще много лет возвращались к теме войны с французами.

Портал «Культура.РФ» подготовил подборку из 5 произведений про Бородинскую битву – они написаны ее участниками и очевидцами.

Федор Глинка. «ПЕСНЬ сторожевого воина перед Бородинскою битвою»

Офицер Федор Глинка участвовал во многих военных кампаниях Российской империи начала XIX века. В своих воспоминаниях он описывал Бородинское сражение как одну из решающих битв Отечественной войны 1812 года. Накануне боя и солдаты, и офицеры рано легли спать. Вечером по традиции раздавали водку, но пить никто не стал. «Все ожидали боя решительного. Офицеры надели с вечера чистое белье; солдаты, сберегшие про случай по белой рубашке, сделали то же. Эти приготовления были не на пир!» – вспоминал Глинка о Бородинской битве.

Позже Федор Глинка много писал о войне и Бородинском сражении. Еще в полку он слушал солдатские песни и старался стилизовать свои произведения под фольклор. Стихи Глинки, положенные на музыку, стали любимыми полковыми песнями.

«Песнь сторожевого воина перед Бородинскою битвою» была опубликована в «Журнале древней и новой словесности». В ней Федор Глинка описывает Бородино не как место сражения, а как «поле чести». В «Песни» каждый воин становится частью целого, частью всеобъемлющего «мы». Позже этот прием будут использовать многие писатели, в том числе и Михаил Лермонтов в поэме «Бородино».

Славян сыны! Войны сыны!

Спасем мы честь родной страны,

Иль сложим здесь главы.

Тебе, наш край, тебе, наш Царь,

Готовы жизнь принесть:

Спасем твой трон, спасем алтарь,

Федор Глинка

Федор Глинка создавал и прозу. В 1808 году он издал «Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях и Венгрии, с описанием походов 1805-1806 годов», а в 1815 году опубликовал продолжение книги – «Письма русского офицера» в восьми томах.

Надежда Дурова. «Записки кавалерист-девицы»

Надежда Дурова с детства предпочитала верховую езду и военные игры рукоделию и спокойным прогулкам. В 23 года она оставила семью и, переодевшись в мужское платье, направилась в действующую армию. Хрупкую фигуру Дурова скрывала под казачьим мундиром, а женский характер скрыть было сложнее: над скромностью молодого гусара сослуживцы часто подшучивали. «Кавалерист-девицу» родственники вычислили по одному из писем. Они требовали, чтобы Дурова вернулась домой. Об этой истории узнал Александр I и вызвал Надежду Дурову в Петербург. На личной аудиенции император разрешил ей остаться в армии под мужским именем с условием: «И будете называться по моему имени – Александровым! Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего поведения и поступков».

В Отечественную войну Надежда Дурова командовала полуэскадроном – у нее в подчинении было около 60 всадников. Она участвовала в битве под Смоленском и в Бородинском сражении.

«Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолкного рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град, осыпали нас, не обращали на себя ничьего внимания; даже и тех, кого ранили, и они не слыхали их: до них ли было нам. » Надежда Дурова. «Записки кавалерист-девицы»

В Бородинском сражении Надежда Дурова получила закрытую травму ноги. Ее отправили в полевой госпиталь, но нога не кровоточила, и Дурова решила, что не ранена. От острой боли она начала терять сознание и только тогда покинула поле битвы. Из госпиталя Дурову отправили на лечение в Сарапул.

После войны Надежда Дурова поселилась в родительском поместье и «с тоски» начала писать мемуары. Они попали к Александру Пушкину, и поэт опубликовал записи в своем журнале «Современник».

«С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным». Александр Пушкин

Позже первые две части «Записок кавалерист-девицы» были изданы отдельно. Спустя три года Надежда Дурова опубликовала продолжение. Успех у читателей и критиков вдохновил писательницу, она стала сочинять повести и романы. В 1840 году вышло собрание ее сочинений в четырех томах.

Денис Давыдов. «Бородинское поле»

Дениса Давыдова перевели в гусарский полк из гвардии – по одной из версий, за сатирические стихи в адрес начальства. Подобный перевод считался серьезным наказанием, однако молодому гусару новое место службы понравилось. В полку он подружился с поручиком Бурцевым, они устраивали пирушки и гулянья. Давыдов стал писать «зачашные песни» о веселой гусарской жизни.

Позже «певец-воин» стал адъютантом Петра Багратиона. За 5 дней до сражения Давыдов предложил Багратиону создать особую партизанскую группу, которая будет отбирать у французов обозы с провиантом и создавать помехи на пути вражеской армии. Давыдов стал командиром нового «летучего отряда». Легенды о его храбрости ходили не только в России, но и в Европе.

В 1829 году, в перерыв между несколькими военными кампаниями, Денис Давыдов написал элегию «Бородинское поле». В это время он жил в поместье, тоскуя по своим полковым товарищам. В патетичном стихотворении поэт вспоминал сражения, военачальников и погибших друзей.

«Простри мне длань свою, Раевский, мой герой?

Ермолов! я лечу – веди меня, я твой:

О, обреченный быть побед любимым сыном,

Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы. Слушаю. Нет отзыва! С полей

Умчался брани дым, не слышен стук мечей,

И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,

Завидую костям соратника иль друга».

Денис Давыдов, отрывок из элегии «Бородинское поле

Василий Жуковский. «Певец во стане русских воинов

Поэт-романтик, редактор журнала «Вестник Европы» Василий Жуковский в начале Отечественной войны 1812 года вступил в ополчение. В его творчестве появились военные сюжеты. Стихотворение «Певец во стане русских воинов», написанное через месяц после Бородинской битвы, переписывали и заучивали наизусть тысячи солдат.

Герои стихотворения – певец и воины – рассказывают о подвигах великих полководцев прошлых лет. Их воинские традиции унаследовали те, кто в эти дни сражался под Москвой.

Певец

Хвала вам, чада прежних лет,

Хвала вам, чада славы!

Дружиной смелой вам вослед

Бежим на пир кровавый;

Да мчится ваш победный строй

Пред нашими орлами;

Да сеет, нам предтеча в бой,

Погибель над врагами;

Наполним кубок! меч во длань!

Внимай нам, вечный мститель!

За гибель – гибель, брань – за брань,

И казнь тебе, губитель!

Воины

Наполним кубок! меч во длань!

Внимай нам, вечный мститель!

За гибель – гибель, брань – за брань,

И казнь тебе, губитель!

Василий Жуковский, отрывок из стихотворения «Певец во стане русских воинов»

В стихотворении Жуковский объединил сразу несколько литературных жанров. Песенная форма и исторический сюжет произведения взяты из баллады, торжественный слог – из оды. Автор использует лексику, типичную для былин: называет военачальников витязями, а войско – дружиной и братством. Это роднит стихотворение с русским фольклором.

О диво! се орел пронзил

Над ним небес равнины.

Могущий вождь главу склонил;

Ура! кричат дружины.

Василий Жуковский, отрывок из стихотворения «Певец во стане русских воинов»

Иван Скобелев. «Подарок товарищам, или переписка русских солдат в 1812 году, изданная русским инвалидом Иваном Скобелевым»

Иван Скобелев поступил в полевой батальон в 14 лет. Он воевал в Пруссии против Наполеона, участвовал в шведской кампании, сражался в Болгарии против турецкой армии. В 1812 году Скобелев стал старшим адъютантом Кутузова. Позже он писал: «Бородинская битва всех и каждого из подвизавшихся в ней убедила в возможности обуздать несметного врага».

После войны Иван Скобелев стал издавать свои воспоминания о войне. Он публиковался под псевдонимом «русский инвалид» (на войне он потерял левую руку и два пальца правой руки). В 1833 году вышла книга «Подарок товарищам, или Переписка русских солдат в 1812 году, изданная русским инвалидом Иваном Скобелевым». Произведение начинается с описания Бородинской битвы.

«Вдруг в рядах всей армии пронеслось: «Ура! орел над нами (в знак верной победы), ура! короля взяли: победа наша!» Весть эта нас поокуражила, и мы, с примера главных начальников… с помощью молодецкою нашей гвардии, не уступившей в этот день в работе и самому храбрейшему полку, такую задали басурманам передрягу, что они и своих не узнали». Иван Скобелев

Книга, написанная простым языком, с пословицами и армейскими шутками, получила огромную популярность. Петербургские газеты называли ее «обозрением» Отечественной войны 1812 года, которое должно быть в каждом доме. Николай I повелел приобрести «Подарок товарищам» для всех военно-учебных заведений. Книгу покупали солдаты и офицеры, о ней писали стихотворения. Спустя несколько лет Скобелев выпустил продолжение – «Беседы русского инвалида, или Новый подарок товарищам», «Письма из Бородина от безрукого к безногому инвалиду». Пьесы по его произведениям на много лет вошли в репертуар как столичных, так и региональных театров.

Материал подготовлен с использованием данных гуманитарного просветительского портала «Культура. РФ»

Бородинское сражение

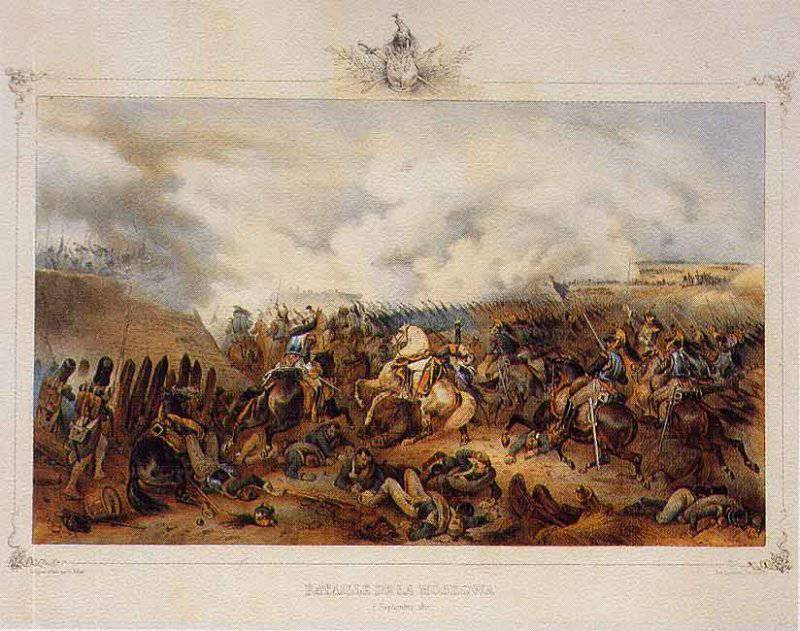

Бородинское сражение — генеральное сражение Отечественной войны 1812 года. Во французской историографии и мемуаристике сражение называется Битвой на Москве-реке (Bataille de la Moskova).

После отхода русской армии из-под Смоленска главнокомандующий генерал от инфантерии Михаил Кутузов решил, опираясь на заранее избранную позицию (у села Бородино, расположенного в 124 километрах западнее Москвы), дать французской армии генеральное сражение, чтобы нанести ей возможно больший урон и остановить наступление на Москву. Наполеон I ставил целью в Бородинском сражении разгромить русскую армию, захватить Москву и принудить Россию к заключению мира на выгодных для себя условиях.

Позиция русской армии на Бородинском поле занимала восемь километров по фронту и до семи километров в глубину. Ее правый фланг примыкал к Москве-реке, левый — к труднопроходимому лесу, центр опирался на высоту Курганная, прикрываемую с запада Семеновским ручьем. Лес и кустарник в тылу позиции позволяли скрытно расположить войска и осуществить маневр резервами.

Позиция была усилена укреплениями: на оконечности правого фланга, у леса, фронтом к реке Москве, были построены три флеши (полевое укрепление в форме тупого угла, обращенного вершиной к противнику); у деревни Горки, на новой Смоленской дороге — две батареи, одна выше другой, одна на три орудия, другая на девять; в центре позиции, на высоте — большой люнет (открытое с тыла полевое укрепление, состоящее из боковых валов и рва впереди), вооруженный 18 орудиями (позднее названный батареей Раевского); впереди и южнее деревни Семеновской — три флеши (Багратионовы флеши); село Бородино, на левом берегу Колочи, было приведено в оборонительное положение; на Шевардинском холме построили пятиугольный редут (сомкнутое прямоугольное, многоугольное или круглое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером) на 12 орудий.

В лесу были устроены засеки и завалы, «боевые» поляны и просеки.

К началу сражения русская армия имела 132 (по другим данным 120) тысячи человек (в том числе семь тысяч казаков, около 10 тысяч ратников и 15 тысяч рекрутов-новобранцев) и 624 орудия. Французская армия насчитывала около 130-135 тысяч человек и 587 орудий.

Боевой порядок русских войск включал четыре группировки: правое крыло, центр, левое крыло и резервы. На правом крыле, от деревни Маслово до деревни Горки, располагались 2-й, 4-й пехотный и 2-й кавалерийский корпуса с 120 орудиями под общим командованием генерала от инфантерии Михаила Милорадовича. Действия этих войск на крайнем правом фланге прикрывали четыре казачьих и три егерских полка. В центре находились 6-й пехотный и 3-й кавалерийский корпуса с 84 орудиями, возглавляемые генералом от инфантерии Дмитрием Дохтуровым. Все эти войска входили в состав 1-й Западной армии генерала от инфантерии Михаила Барклая-де-Толли. В резерве армии на ее правом крыле скрытно размещались 1-й кавалерийский корпус генерала Федора Уварова и отдельный казачий корпус генерала от кавалерии Матвея Платова с 24 орудиями. Левое крыло боевого порядка, между батареей Раевского и Утицким лесом, занимали войска 2-й Западной армии под общим командованием генерала от инфантерии Петра Багратиона: 7-й и 8-й пехотные и 4-й кавалерийский корпуса с 64 орудиями.

За открытым левым флангом располагался резерв армии — 2-я гренадерская и 2-я кирасирская дивизии с 80 орудиями.

Район Утицы находился под наблюдением отряда генерала-майора Акима Карпова (восемь казачьих полков), Московского ополчения генерал-лейтенанта Ираклия Моркова (Маркова) и Смоленского ополчения генерала Николая Лебедева.

Главный (общий) резерв состоял из 5-го гвардейского пехотного корпуса, 1-й кирасирской дивизии и артиллерийского резерва (186 орудий); располагался он за центром позиции в районе деревни Князьково. Штаб Кутузова размещался в деревне Татариново, а сам главнокомандующий в день сражения — у деревни Горки.

Бородинскому сражению предшествовал бой за Шевардинский редут 5 сентября (24 августа по старому стилю), в котором русские войска под командованием генерал-лейтенанта Андрея Горчакова (около восьми тысяч пехоты, четыре тысячи кавалерии и 36 орудий) вступили в борьбу с превосходившими силами противника (30 тысяч пехоты, 10 тысяч кавалерии и 186 орудий). Французам, несмотря на более чем трехкратное превосходство в силах, лишь к исходу дня с большим трудом удалось овладеть редутом. Этот бой позволил Кутузову разгадать замысел Наполеона I и своевременно усилить свое левое крыло.

Бородинское сражение началось между 5 и 6 часами утра 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года артиллерийской канонадой с обеих сторон и атакой французского корпуса на село Бородино, которая была предпринята для отвлечения внимания русских от направления главного удара. Под натиском превосходивших сил врага егеря, защищавшие село, отошли за реку Колоча, но не позволили французам переправиться за ними.

Около 6 часов две французские дивизии (более 25 тысяч человек и 100 орудий) начали атаку Семеновских флешей. Несмотря на тройное превосходство противника в людях и двойное в артиллерии, русские отразили атаку. Около 7 часов французы возобновили наступление, захватили левую флешь, но контратакой русских были выбиты и отброшены. До 11 часов французы предприняли еще несколько безуспешных атак флешей. В этот же период также были отбиты две атаки французского корпуса на батарею Раевского. Около 12 часов началась восьмая атака флешей. Против 20 тысяч человек и 300 орудий русских на участке в 1,5 километра Наполеон двинул 45 тысяч человек и 400 орудий. Завязались ожесточенные рукопашные схватки. Во время контратаки был смертельно ранен генерал Багратион. Ценой огромных потерь французские войска овладели флешами и вышли к Семеновским высотам. После этого Наполеон перенес направление главного удара на высоту Курганная (батарею Раевского). Кутузов, надеясь перехватить инициативу в сражении, направил два корпуса в обход левого фланга противника с целью внезапной атакой разгромить его тылы. Хотя полностью осуществить замысел не удалось, контрудар корпусов заставил Наполеона приостановить новую атаку высоты Курганная, что позволило Кутузову усилить центр и левое крыло русских войск. Примерно в 14 часов Наполеон вновь предпринял атаку высоты Курганная, которая к 16 часам была захвачена. Русские, сохраняя порядок, отошли на 800 метров. Все последующие попытки французской кавалерии опрокинуть русские войска в центре не имели успеха. В это же время часть русских войск по Старой Смоленской дороге отошла на новые позиции и встала в общую линию с отступившими войсками левого фланга. К 18 часам русская армия стояла на новых позициях так же непоколебимо, как и перед началом сражения. Противнику не удалось достичь решающего успеха. Ввести же в сражение последний резерв — гвардию — Наполеон не решился.

Убедившись в бесплодности дальнейших атак, он с наступлением темноты оставил занятые укрепления русских, разрушенные артиллерийским огнем, и отвел войска на исходные позиции. Кутузов, понимая невозможность восполнить потери, около полуночи дал приказ отступать. До рассвета 8 сентября (27 августа по старому стилю) русская армия начала отход к Москве.

В ходе Бородинского сражения армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек (по французским данным, около 30 тысяч человек), в том числе 49 генералов; русская армия — свыше 44 тысяч человек (в том числе 29 генералов).

Бородинская битва явилась самой кровопролитной в военной истории того времени и ознаменовала собой начало катастрофы «великой армии» Наполеона.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. 2004 г.)

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Бородинская битва 26 августа (7 сентября) 1812 г. Часть 2

Рейд казаков Платова и Уварова. Около 13 часов дня 4-й корпус (итальянский) Евгения Богарне возобновил атаку на батарею Раевского. Наполеон, после захвата Семёновских флешей, отказался от плана по развитию наступления против левого крыла русской армии. Первоначальный замысел разгрома левого русского фланга и выхода в тыл основным русским силам потерял смысл, так как его ударная группировка понесла огромные потери, а русская оборона на левом фланге, несмотря на потерю Семеновских флешей, оставалась несокрушённой. Французский император решил перенести основное внимание на центр русской позиции, захватить Курганную высоту. Однако новая атака французских войск на Курганную батарею была задержана на два часа, т. к. в это время во французский тыл вышла русская кавалерия и казаки.

Кутузов, в критический момент утраты Семёновских флешей и тяжёлой ситуации в центре русских позиций, принял решение об обходном рейде 1-го кавалерийского корпуса генерала Фёдора Петровича Уварова (около 2,5 тыс. сабель при 12 орудиях) и казачьего корпуса Матвея Ивановича Платова (8 полков). Русская конница была должна атаковать позиции неприятельского левого крыла, где стояли итальянские солдаты.

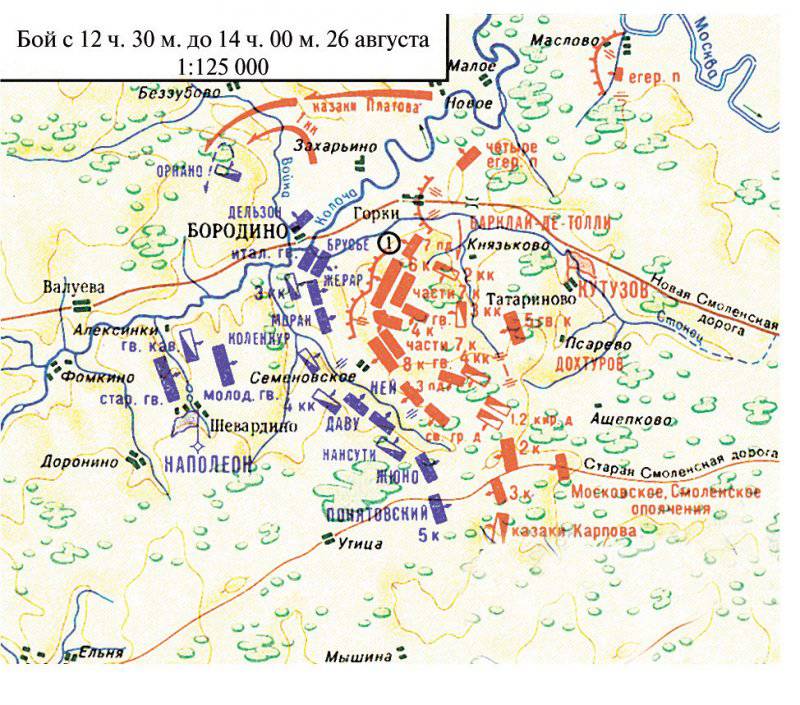

Бородинское сражение с 12:30 до 14:00.

Русская кавалерия переправилась через реку Колочу в районе деревни Малой и атаковала французских пехотинцев и итальянскую кавалерию в районе переправы через реку Войну у села Беззубово. Действия сил Уварова и Платова вызвали замешательство в лагере противника и заставили Наполеона отрядить часть корпуса Богарне (Итальянскую гвардию) и кавалерийский корпус Груши для отражения угрозы. Кроме того, Наполеон остерёгся ввести в сражение гвардию.

Рейд казаков Платова в тыл наполеоновской армии. Художник Зелихман.

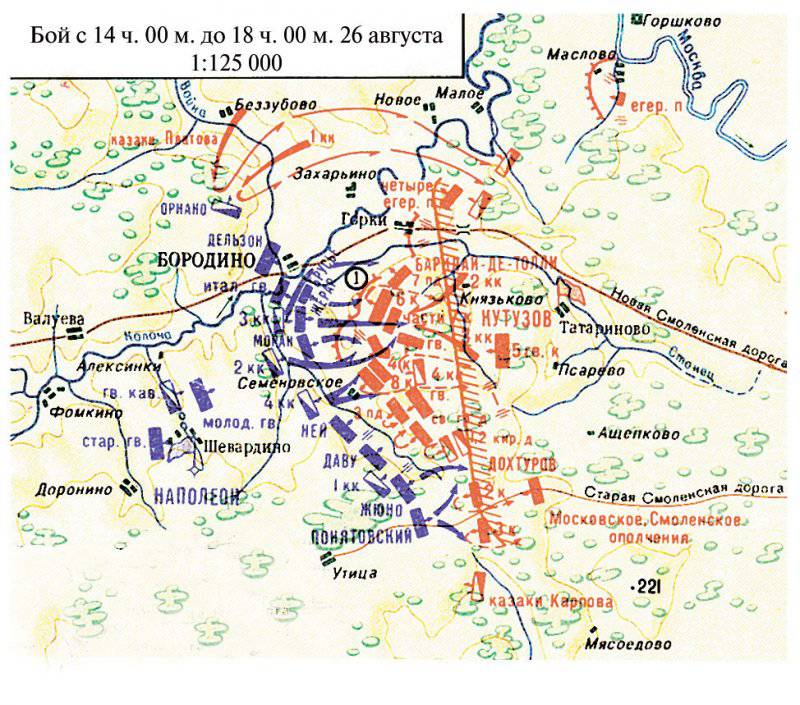

Бородинское сражение (14:00-18:00)

Падение батареи Раевского. После отражения рейда русской кавалерии французские артиллеристы открыли перекрёстный огонь с фронта и флешей из 150 орудий по Курганной батарее, и затем пошли в атаку. Батарея Раевского стала, по выражению участников битвы, настоящим «вулканом» Бородинского сражения. Надо отметить, что артиллерийская канонада по всему полю боя не утихала до самой ночи и унесла жизни тысяч людей.

В то время, когда французская кавалерия сковала силы 24-й дивизии и русскую конницу, пехота генерала Богарне ворвалась на батарею Раевского. После кровопролитной схватки, позиция была захвачена противником (это событие произошло в 4-м часу). Генерал Лихачев, не желая попадать в плен, бросился на французских солдат, но генеральские знаки различия спасли его. Его оглушили и захватили в плен (единственного русского генерала в этот день).

Бородино. Атака на батарею Раевского. Ф. А. Рубо, 1913 г.

Падение Курганной батареи не сломило оборону центра русской армии. Русские войска отошли на новые позиции. В 17 часов Наполеон Бонапарт выехал к захваченной батарее и пришёл к выводу, что её центр русской армии, несмотря на отход русских войск и вопреки уверениям свиты, не поколеблен и вполне боеспособен. Решающего перелома в сражении не произошло, поэтому Наполеон отказался ввести в бой свой последний резерв – гвардию. После этого наступление французских войск на центр русской армии остановилось, дело ограничивалось артиллерийской перестрелкой.

Левый фланг. Направление главного удара «Великой армии» сместилось с левого фланга в центр русской линии, на Курганную батарею. Однако противник не прекратил наступление на левый фланг русской армии. После небольшого перерыва, связанного с перегруппировкой сил, неприятель попытался прорваться через Семёновский овраг. Южнее села Семёновского наступал 1-й кавалерийский корпус Нансути, севернее 4-й кавалерийский корпус Латур-Мобура, в то время как с фронта на Семёновское двинулась 2-я пехотная дивизия генерала Фриана (из состава 1-го пехотного корпуса Даву).

Русский левый фланг в это время возглавлял командир 6-го пехотного корпуса генерал Дмитрий Сергеевич Дохтуров. Он привел в порядок расстроенные войска и закрепился на новой позиции. Гвардейские части, которые были выделены Кутузовым для поддержки левому флангу, были выстроены в каре и с успехом отбивали натиск вражеской кавалерии. На помощь 2-й бригаде полковника М. Е. Храповицкого (Лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки) пришла 1-я кирасирская бригада генерала Н. В. Кретова (из состава 2-й кирасирской дивизии). Военного ордена кирасирский и Екатеринославский кирасирский полки опрокинули французскую кавалерию. После этого боя французские кавалеристы ещё несколько раз ходили в атаку, но каждый раз их натиск отбивали.

После 16 часов французская кавалерия снова попыталась начать наступление на левом фланге от д. Семеновское. Однако французы напоролись на колонны лейб-гвардии Преображенского, Семеновского и Финляндского полков. Русские гвардейцы с барабанным боем пошли в штыковую атаку и опрокинули вражеские войска. В 19 часов вечера на левом фланге утихла и ружейная перестрелка. Французские войска не смогли решить задачу по разгрому русских войск на левом фланге.

Бородинское сражение с 14:00 до 18:00.

Завершение битвы и её итоги

Последние схватки Бородинского сражения под вечер произошли у батареи Раевского и Утицкого кургана. Но русские войска успешно удержали свои позиции, сами не раз переходили в решительные контратаки. Французский император Наполеон так и не решился послать в бой свои последние резервы – части Старой и Молодой гвардии, чтобы в конце дня попытаться переломить ход битвы в пользу французской армии. К 18 часам вечера атаки остановились по всему фронту. До самой ночи продолжалась только артиллерийская перестрелка да ружейный огонь в передовых егерских цепях.

Русская армия отошла к Горкам и начала готовиться к новому сражению. Однако Кутузов, когда получил более полные данные о потерях армии, решил отвести войска за Можайск. В 12 часов ночи войска получили приказ главнокомандующего, который отменил приготовления к новому сражению. Отход осуществлялся организованно, в походных колоннах, под прикрытием арьергарда.

Наполеон был в подавленном и тревожном настроении, он ожидал, что на следующий день бой будет продолжен. В ходе битвы «Великая армия» смогла заставить русские войска в на левом фланге и центре отступить всего на 1–1,5 км. Русская армия сохранила целостность позиции и свои коммуникации, отразила множество французских атак, сама при этом контратаковала. Артиллерийская дуэль при всей своей продолжительности и ожесточённости (боеприпасов не жалели) не дала преимуществ ни французам, ни русским. Французские войска захватили основные опорные пункты русской армии – батарею Раевского и Семёновские флеши. Но укрепления на них были практически полностью разрушены, и к исходу сражения Наполеон приказал их оставить и отвести войска на исходные позиции. Пленных было захвачено мало (как и орудий), русские солдаты унесли с собой большую часть раненых товарищей. С наступлением темноты казаки заняли на поле боя господствующие высоты. Наполеон узнал об уходе русской армии только утром.

В Бородинской битве обе армии понесли огромные потери. Точная цифра потерь неизвестна и в нынешнее время, историки ведут о них споры и поныне. Русская армия 24-26 августа потеряла ориентировочно 38-50 тыс. человек (особенно большие потери были от вражеского артиллерийского огня). Армия Наполеона потеряла около 35 тыс. человек, особенно пострадала французская кавалерия – Бородинское поле стало «кладбищем французской кавалерии». О ярости боя говорят и данные о потерях в высшем командном составе двух армий. В «битве генералов» погибли или были смертельно ранены 4 русских генерала, 23 были ранены и контужены. Французы потеряли убитыми и умершими от ран 12 генералов, ещё 38 генералов и 1 маршал (Даву) были ранены.

Главным стратегическим итогом Бородинского сражения стал тот факт, что Наполеон получил давно желаемое генеральное сражение, но приложив все усилия к победе не смог разгромить русскую армию и вынудить русское военно-политическое руководство попросить мира. «Великая армия» приложила огромные усилия, чтобы одержать победу, но они оказались бесплодными. Кутузов выполнил желание армии дать бой врагу, но не смог защитить Москву. Обе армии проявили в этом сражении высочайшее мужество и героизм.