азбука веры чтение евангелия на каждый день

Богослужение суточного круга

Православный календарь

Сейчас в разделе чел.

©2021 Молимся по часам

О проекте

Для кого этот проект?

Для всех правосла́вных христиа́н, незави́симо от их церко́вного ста́жа.

В чём его суть?

а. Молитвенное правило не ограничивается утренними и вечерними молитвословиями, а освящает весь день. (Для начала можно не изменять привычного графика молитв, используя вместо утреннего правила Утреню, а вместо вечернего — Вечерню с Повечерием.)

б. Молитвы соответствуют не только определенному времени суток, но и дням седмицы, праздникам и постам.

Может ли пользоваться вашим Часословом человек, не разбирающийся в церковных службах?

Приходской без священника и домашний Часословы составлены таким образом, что пользоваться ими может любой желающий без специальной подготовки.

Как долго нужно будет молиться?

Это зависит от Часослова, который вы выберете. Молитва по краткому домашнему Часослову в течение дня займёт меньше времени, чем принятые сейчас утреннее и вечернее правила.

Цель проекта «Молимся по часам» — активизировать домашнюю и церковную молитву, которая ныне свелась к ежевоскресному посещению храмового богослужения и ежедневному вычитыванию утренних и вечерних молитв. Ущербность утвердившейся практики домашнего и церковного богослужения состоит в том, что оно совершается весьма редко (не более 2 раз в день) и крайне беспорядочно (утреня может совершаться вечером, а 6-ой час утром). А ведь смысл не только в том, чтобы службу совершить, а чтобы совершить её вовремя — или, как сказал бы Апостол, «благообразно и по чину» ( 1Кор. 14:40 ).

По слову св. Климента Римского, «Господь повелел, чтобы жертвы и священные действия совершались не случайно и не без порядка, но в определённые времена и часы». И уже издревле предписывалось петь псалмы, читать Писания и молитвословия творить утром, днём в третий, шестой и девятый часы, вечером и в петлоглашение. Причём, предписывалось совершать такую службу Богу соборно при участии епископа, а, когда нет такой возможности, то каждому самостоятельно. И одной из главных задач нашего проекта является стремление если не сделать общественное богослужение более частым, то хотя бы вернуть к соборным основаниям частное моление, основным принципом которого является стремление освящать посредством чинопоследований все вехи суточного круга.

При пользовании предлагаемыми здесь чинопоследованиями следует помнить, что важным является не столько количество прочитанных за день служб, а соответствие их времени суток. Если не получилось прочитать какое-либо последование в определённое для него время, то оно и не читается вовсе, ибо каждому времени должно соответствовать своё богослужение. И не только времени, но и каждому человеку требуется своё богослужение. Поэтому мы представляем на выбор шесть вариантов Часослова, богослужения которых не только отличаются друг от друга, но и видоизменяются в соответствии с различными временами церковного года. Естественно, что в зависимости от потребности и обстоятельств может использоваться любой из вариантов, ибо и по ныне действующему уставу дозволяется употреблять последования и соборно-песненные, именуемые у нас приходскими, и монастырские, которые наиболее распространены сегодня, и смешанного типа, к которым относятся домашние и келейно-скитские виды служб.

По какому принципу составлены эти Часословы и как ими пользоваться, подробно разбирается на YouTube- или Telegram-каналах под названием «Домашняя Церковь», а также в одноимённом сообществе ВКонтакте.

Свои недоумения вы можете разрешить в разделе «Ответы на вопросы».

См. также цикл видеоуроков Домашняя церковь.

В личном кабинете вы можете настроить свой Помянник, имена из Помянника будут отображаться непосредственно в текстах молитв. Выбрать вариант вашего Часослова, ваш пол в текстах молитв, язык Библии, настроить ваш часовой пояс. Возможности личного кабинета постоянно развиваются. Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к личному кабинету.

Чтение Священного Писания на современном русском языке во время богослужения

Чтение Священного Писания на современном русском языке во время богослужения.

В дискуссиях о возможности использовать вместо церковнославянского перевода более современный, понятный любому человеку перевод, часто не разделяют молитвословия, которые мы возносим Богу, и Слово Божие, Священное Писание, которое обращено к нам — и к стоящим в храме, и вообще к любому, пусть и случайно, зашедшему в церковь в это время. В III веке один молодой человек пришел в храм, услышал воскресное Евангельское чтение про богатого юношу, и оно нашло такой отклик в его сердце, настолько поразило его, что заставило коренным образом изменить свою жизнь. Этот молодой человек известен нам как преподобный Антоний Великий. Можем ли мы быть уверены, что те же слова, что услышал он, но сказанные на церковнославянском: «Слы́шавъ же сiя́, Иисýсъ речé емý: ещé еди́наго не докончáлъ еси́: вся́, ели́ка и́маши, продáждь, и раздáй ни́щымъ: и имѣ́ти и́маши сокрóвище на небеси́: и гряди́ вослѣ́дъ менé» — будут хотя бы просто понятны нашим современникам? Что же касается читаемого перед Евангелием Апостола, то, по словам одного священника, при этом наступают минуты благочестивого непонимания.

Задумаемся, ведь недаром Евангелие создано в виде повествования, а не поэтического сборника, смысловая составляющая в нём значительно выше, чем поэтическая, художественно-исполнительская. Душа каждого человека состоит из трёх сил — ума, воли и чувств; зачем же исключать разум из храмового богослужения?

Что же касается утверждений о сакральности церковнославянского языка, то вспомним диспут равноапостольного Кирилла с латинскими епископами, поборниками т. н. «триязычной ереси», которая допускала Литургию только на трех языках — древнееврейском, греческом и латинском. Утверждая равенство народов и языков, Кирилл утверждал: «Не идет ли дождь от Бога равно на всех, не сияет ли для всех солнце, не равно ли все мы вдыхаем воздух? Как же вы не стыдитесь лишь три языка признавать, а прочим всем народам и племенам велите быть слепыми и глухими? Скажите мне, зачем делаете Бога немощным, как если бы не мог дать (народам своего письма) или завистливым как если бы не хотел дать?»

Данные записи ставят своей целью практически продемонстрировать возможность чтения на Литургии синодального перевода Священного Писания 1860 года издания, вместо ныне широко используемого Елизаветинского перевода 1756 года, и убедиться, что меньшая напевность языка с лихвой покрывается доступностью каждого слова для слушающих Слово Божие.

Евангелие

Слово Ева́нгелие (от греч. εὐαγγέλιον — благая весть, благовестие) —

1) Благовестие Христово (апостольское, христианское ( 1Кор.15:1 )) о наступлении Царства Божия, о спасении человеческого рода от греха и смерти; 2) Книга (всего таких Книг — четыре), излагающая эту весть в форме повествования о воплощении, земной жизни, учении, обетованиях, спасительных страданиях, крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа.

Первоначально, в греческом языке классического периода, слово евангелие имело значение «воздаяние (награда) за радостную весть», «благодарственная жертва за радостную весть». Далее так стала называться сама радостная весть. Позднее слово евангелие приобрело религиозный смысл. В Новом Завете оно стало употребляться в специфическом смысле. В нескольких местах евангелие обозначает проповедь самого Иисуса Христа ( Мф.4:23 ; Мк.1:14-15 ), но чаще всего евангелие – это христианское провозвестие, весть о спасении во Христе и проповедь об этой вести.

Евангелие – книги Нового Завета, в которых присутствует описание жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Евангелие – это четыре книги, названные по именам авторов-составителей – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В числе 27 книг Нового Завета Евангелия считаются законоположительными.

Состав канонических книг Библии определяется совокупностью правил в Православной церкви: 85 Апостольское правило (IV век), 60 правило Лаодикийского собора (364 год), 39-ое послание Афанасия Великого о праздниках (IV век), Стихи святого Григория Богослова (IV век), Стихи святого Амфилохия Иконийского (IV век), 33 правило Карфагенского собора. Однако структура из четырёх Евангелий была признана христианами уже к концу II века. В дальнейшем Святые Отцы и Учители Церкви написали толкования на Евангелия. Среди толковников Евангелия можно отметить, например, святителя Иоанна Златоуста, жившего в IV веке, а также блаженного Феофилакта Болгарского, жившего в XI веке.

Вынос Евангелия и его чтение — один из самых торжественных моментов православного богослужения, согласно заповеди Иисуса Христа «проповедуйте Евангелие всей твари» ( Мк.16:15 ), оно читается во время утрени, всенощного бдения, Божественной Литургии, молебнов на некоторых церковных Таинствах и требах. Для этой цели используется специальное богослужебное (напрестольное или требное) Евангелие. Богослужебное Евангелие разделено на фрагменты (зачала). В Евангелии по Матфею церковных зачал 116, по Марку – 71, по Луке – 114, по Иоанну – 67.

Всё ли разрешено, что не запрещено в Евангелии?

Ответ на вопрос, что можно делать, а чего нельзя, нередко волнует верующих. Что касается связанных с ним искажений и злоупотреблений, чаще обычного они проявляются не в Православной, а в протестантской среде. Особенно ярко превратное отношение к этой тематике обнаруживается в связи с пересмотром в этой среде фундаментальных христианских ценностей (обусловленных, в частности, изменением отношения к браку, взаимоотношениям полов, практикой неоправданно грубого вмешательства в семейные дела, участившимися случаями компромиссов в сфере вероучения).

Действительно, Евангелие не даёт нам абсолютно раскрытого (вплоть до мельчайших деталей, подсказок на всевозможные затруднения) учения о христианской нравственности ( Ин.21:25 ).

Данное учение представлено там в весьма сжатом виде (ещё более сжато оно было сформулировано Христом в виде двух заповедей: о любви к Богу и о любви к ближнему, как к самому себе ( Лк.10:27 )). Но это не значит, будто Божий закон не совершенен, будто всё то, что не запрещается текстом Евангелия (если запрет не означен в чеканных, развёрнутых формулировках), разрешено.

Скажем, многое из того, что не раскрыто в Евангелии, раскрыто в других Книгах Священного Писания Нового Завета.

Вместе с тем множество нравственных положений дано и раскрыто в канонических и неканонических Книгах Ветхого Завета (несмотря на отмену обрядовых норм ветхозаветного закона Моисея, нравственные нормы, преподанные в проповеди пророков, не утратили актуальности для христиан).

Более пространно и обстоятельно закон Божий представлен в Священном Священном Предании Церкви (напомним, Предание включает в себя и ту часть апостольской проповеди, что вошла в состав Книг Священного Канона, и ту, которая была передана Церкви устно; кроме того оно включает множество памятников святоотеческой письменности, Соборные правила и постановления; древние Уставы и много другого).

Протестанты, отвергая авторитет Священного Предания, сами лишают себя столь драгоценной сокровищницы знаний (см. подробнее: Церковь без Предания — Церковь?).

Наряду с Богооткровенным учением о нравственности, существует естественный нравственный закон. В той или иной мере этот закон известен каждому человеку: он проявляется в голосе совести. Чем выше уровень духовного совершенства человека, тем яснее воспринимает он этот голос.

Как правило, всего перечисленного бывает достаточно для ориентирования в различных жизненных ситуациях. В наиболее затруднительных случаях христианин имеет возможность обратиться за помощью к добродетельному, духовно мудрому наставнику (например, священнику, старцу), и уже тот, с высоты своего духовного опыта (при помощи Божьей) поможет найти нужный ответ, принять верное решение, сделать взвешенный выбор.

Наконец, помимо церковных законов христианина могут ограничивать гражданские и уголовные законы (не противоречащие воле Божьей). Это согласно со словами Спасителя: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» ( Мф. 22:21 ).

Чем отличается Библия от Евангелия?

Люди, только начавшие изучать христианство, часто задаются вопросом «Чем отличается Библия от Евангелия?». Библия (от греч. βιβλία – книги) — это собрание книг Ветхого и Нового Завета. Евангелие же является частью Нового Завета и, соответственно, частью Библии.

Кто является автором Евангелия?

Нередко приходится слышать: «Автор Евангелия Матфей» или «автор Евангелия Марк» и т. д. Однако говорить так не совсем корректно. Священное Писание – результат синергийного (совместного) действия Бога и человека, в случае Евангелия — Бога и апостолов Матфея, Марка, Луки, Иоанна. При составлении Книг Священного Писания человек не являлся пассивным орудием Бога (обезличенным инструментом, действуя наподобии медиума), но был сотрудником, соучастником всеблагого Божественного действия. Вдохновляя священнописателей, Бог не нарушал их свободы, не блокировал разум, не насиловал волю, не лишал их рассудка. Возводя их в вышеестественное благодатное состояния, Он открывал им те истины, те требования Своей святой воли, которые считал нужным открыть, а они осознанно и свободно облекали их в ту или иную литературную форму.

Евангелие переводится как «благая весть». А в чем, собственно, заключается эта благая весть?

Благодатью Святого Духа в мире открылась новая весть-истина: для спасения человечества на Землю пришел Бог, и «Бог стал Человеком для того, чтобы человек стал богом», как сказал в IV веке святитель Афанасий Александрийский. Господь примирился с человеком, Он вновь исцелил его и открыл ему дорогу в Царствие Небесное. «И сказал (Христос) им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» ( Мк.16:15 ).

Что такое синоптические Евангелия?

Несмотря на целый ряд отличительных черт, Евангелия по Матфею, Марку и Луке в науке получили название «синоптических», то есть таких, которые обозревают один и тот же предмет под примерно одинаковым углом (греческое слово σύνοψις можно перевести как «обзор»). И действительно, вполне достаточно прочитать одно из первых трех Евангелий, чтобы узнать о ключевых моментах проповеди Спасителя. Евангелисты-синоптики дополняют друг друга, но канва повествования у них остается неизменной.

Если уже существовали синоптические Евангелия, зачем понадобилось еще одно?

Евангелие по Иоанну существенно отличается от синоптических как по композиции, так и по содержанию. Оно было написано на несколько десятков лет позже книг других евангелистов с целью дополнить их. Текст Иоанна Богослова представляет теологическое описание Иисуса Христа как вечного Слова и уникального Спасителя человечества.

К какому времени относятся наиболее древние рукописи текстов Евангелия?

Наиболее древние известные сохранившиеся рукописи текстов Евангелия датируются 150−250 годами. В 2015 году опубликовано сообщение об обнаружении в составе склеенной из папируса египетской погребальной маски небольшого фрагмента Евангелия от Марка с датировкой до 90 года. Наиболее древний полный список канонического четвероевангелия (в Синайском кодексе) датируется IV веком.

Когда и кем впервые упоминается Евангелие как книга?

Наиболее ранним источником, упоминающим четыре канонических Евангелия, является сочинение Иринея Лионского (II век) «Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей)». В этом сочинении по именам авторов называются четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Насколько Евангелия подлинны? Ведь их писали люди, которые могли что-то исказить — как не желая того, так и сознательно?

Действительно, в Новом Завете встречаются разночтения, но парадоксальным образом именно они и являются доказательством подлинности писаний. Ведь если бы личность Христа и Его слова являлись чьей-то фантазией, то авторы, которые занимались бы подобной мистификацией, стремились бы передать все подробности без малейших изменений.

Евангелисты эту цель не преследуют. Наоборот, они стараются сказать о Спасителе как можно больше и передать максимально возможное количество деталей. Они иногда противоречат друг другу, но при этом раскрывают Его как живого и настоящего. Простота апостольских строк – свидетельство того, что евангельский Христос действительно Тот, о Ком уже две тысячи лет говорит Церковь. И не только говорит, но и ведет – к Нему же.

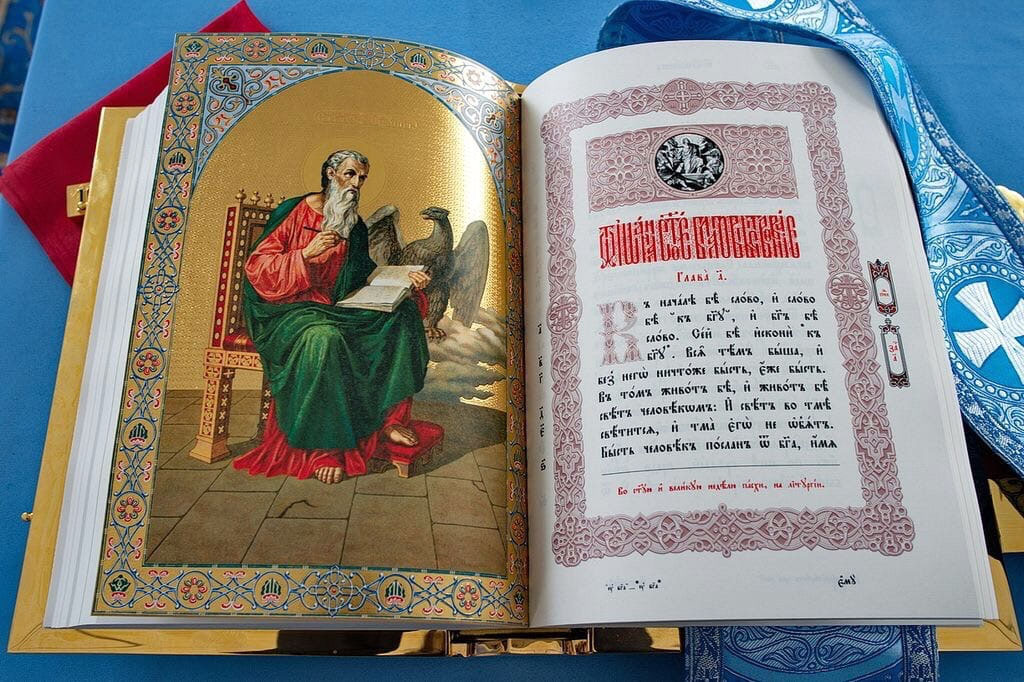

На иконах Евангелисты нередко сопоставляются с животными. Не является ли это язычеством и принижением значения самого Евангелия?

Наоборот. С конца II века н. э. для указания на то, что различия между Евангелиями не нарушают единства христианского вероучения, священномученик Ириней Лионский говорит о них как о едином Евангелии, данном христианам в четырёх видах. Евангелие от Иоанна сопоставляется с орлом, так как он особой возвышенностью своих мыслей высоко парит в небе подобно орлу, Евангелие от Луки — с тельцом, поскольку оно означает «священнодейственное и священническое достоинство» Христа Слова, Евангелие от Матфея — с человеком, так как оно «изображает Его явление как человека», а Евангелие от Марка — со львом, символизирующим «действенность, господство и царскую власть» Христа Сына Божия, то есть по аналогии с тетраморфом Иезекииля.

Как относиться к апокрифическим Евангелиям?

Почему Евангелий всего четыре? Ведь известны так называемые «Евангелия» Иакова, Марии, Петра и даже Иуды. Проблема апокрифов (книг, не вошедших в канон Нового Завета) ставит перед нами вопрос критерия, по которому отбиралось то или иное писание.

Евангелий всего четыре, прежде всего, потому, что именно в них Церковь увидела ту подлинную словесную икону Христа, которая до мельчайших подробностей передает самое главное – образ Живого Любящего Бога, ставшего человеком и принесшего Себя в жертву ради спасения мира. В апокрифах этого нет. Даже те писания, которые признаются бесспорными продуктами ранней христианской мысли, не содержат в себе чего-либо принципиально нового, чего нет в канонических Евангелиях. Апокрифы слишком зациклены либо на «чудесах» и «тайнах», либо на «бытовых сценах». Их главная задача – удивить, шокировать и заинтриговать читателя.

Почему иногда приходится слышать «Евангелие по …», а не «Евангелие от …»?

Что касается названий, то правильнее эти очень древние названия с греческого нужно перевести так: «Евангелие по Матфею» (κατὰ Ματθαῖον), «Евангелие по Марку» (κατὰ Μᾶρκον) и т. д. Этим Церковь хотела сказать, что во всех Евангелиях заключается единое христианское благовествование о Христе Спасителе, но по изображениям разных писателей: одно изображение принадлежит Матфею, другое – Марку и т.д. Также следует отметить, что благую весть принёс Сам Бог, это Его благая весть.

Как часто нужно читать Евангелие?

Господь открыл нам дорогу в Царствие Небесное. Читая Евангелие, мы встаем на эту небесную вертикальную дорогу и идем по ней к Нему. Вот что такое Евангелие. Поэтому очень важно читать Новый Завет каждый день. По совету святых отцов нам следует включать чтение Святого Евангелия и «Апостола» в свое келейное (домашнее) молитвенное правило. Обычно рекомендуется следующая последовательность: одна или две главы «Апостола» и одна глава Евангелия в день. По возможности следует не забывать и о чтении Ветхого Завета. Конечно, если есть возможность и желание, не возбраняется чтение и большего количества глав Евангелия, главное, чтобы это ревностное чувство не сменилось апатией.

В каком порядке следует читать Евангелие?

Удобно читать Евангелие по порядку, т. е. с первых глав и до последних, а потом возвращаться. Тогда у человека сформируется целостная картина евангельского повествования, ощущение и понимание его непрерывности, причинно-следственных связей.

Можно читать Евангелие и руководствуясь порядком чтения его в храме. Для этого следует открыть православный календарь и найти евангельское чтение на данный день (утр. — читается на утрене; лит. — читается на Литургии).

Существуют ли молитвы на чтение Евангелия?

Святые отцы советуют перед началом чтения Священного Писания просить у Господа помощи. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Когда садишься читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, говоря: “Господи, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои и исполнить волю Твою” ( Пс.118:18 ). “Уповаю, Боже мой, что Ты просветишь сердце мое” – всегда так моли Бога, чтобы просветился ум твой и открыл тебе силу слов Своих. Многие, понадеявшись на свое разумение, впали в заблуждение и, “называя себя мудрыми, обезумели” ( Рим.1:22 )». Также и преподобный Исаак Сирин наставляет: «К словесам таинств, заключенных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори: “Дай мне, Господи, приять ощущение заключающейся в них силы”. Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях».

Имеется молитва святителя Иоанна Златоуста пред слушанием или чтением Священного Писания: «Господи Иисусе Христе, отверзи ми уши сердечныя услышати слово Твое, и разумети и творити волю Твою, яко пришлец есмь на земли: не скрый от мене заповедей Твоих, но открый очи мои, да разумею чудеса от закона Твоего; скажи мне безвестнея и тайная премудрости Твоея. На Тя уповаю, Боже мой, да ми просветиши ум и смысл светом разума Твоего не токмо чести написанная, но и творити я, да не в грех себе святых жития и словесе прочитаю, но в обновление, и просвещение, и в святыню, и в спасение души, и в наследие жизни вечныя. Яко Ты еси просвещаяй лежащих во тьме и от Тебе есть всякое даяние благо и всяк дар совершен. Аминь».

Можно читать молитву, которая помещена в конце 11‑й кафизмы: «Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего Боговедения нетленный свет, и мысленная наши отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Ее тайно читает священник во время Божественной литургии перед чтением святого Евангелия.

Также известна молитва, составленная святителем Игнатием (Брянчаниновым): «Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) словами Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, Господи, терние всех их согрешений, и да вселится в них благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

По окончании чтения Евангелия читается молитва: «Слава Тебе, Господи Царю, Сыне Бога живаго, сподобивый мя недостойнаго Божественная Твоя словеса и глас Святаго Евангелия Твоего слышати; сим убо владычним Твоим гласом, укрепи мя в покаянии настоящия сея жизни прейти нощь, от всякаго избавляя мя навета и злобы видимых и невидимых враг: Ты бо еси един сильный, и царствуяй во веки. Аминь».

В каких объемах будет душеполезно ежедневное чтение Евангелия?

Такое чтение может быть разным. Одни люди читают по главе в день, другие по зачалам – отрывкам, которые звучат в этот день за Божественной литургией, следуя тем самым за чтениями церковного года. Есть и другая распространенная практика: читать в день три главы Нового Завета – по одной главе Евангелия и по две из Апостола (книги Деяний и посланий апостольских).

Когда я читаю Евангелие, как мне понять, какое отношение прочитанный фрагмент имеет лично ко мне? Ведь там речь идет о людях, которые жили 2000 лет назад.

Евангелие изучается жизнью по Евангелию, то есть нужно стараться жить по Евангелию, связывать его с той жизнью, которой мы все живем. Когда мы прочитали какой-то эпизод из Евангелия – посмотрите в него как в зеркало и задайте себе вопросы. А у меня в жизни так или иначе? Господь говорит то-то и то-то, а находят ли Его слова хоть какое-то отражение в моей жизни? Меняет ли Евангелие мою жизнь? Хорошо, если мы, читая Евангелие, сможем узнать себя в первом из сыновей, которых отец поочередно просил поработать в винограднике ( Мф.21:28-31 ), если мы, совершая противные Евангелию поступки, попирая свою христианскую совесть, каждый раз, обличаемые ей, тем не менее, раскаиваемся и возвращаемся к Отцу. По сути, мы все, прибегающие к покаянию и старающиеся хотя бы что-то изменить в себе к лучшему, таковы. Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа, обращенный именно к нам.

Можно ли слушать Евангелие, например, в наушниках или колонках?

Слушание Евангелия не является грехом. Достаточно вспомнить, что и в храме во время богослужения мы именно слушаем Евангелие. Важно помнить о том, что Евангелие — это слово Божие, поэтому и внимать ему следует с благоговением.

Святые отцы безоговорочно признают чтение Евангелия мощнейшим фактором духовного возрастания личности, причём, на начальных ступенях воцерковления – именно Евангелия, а не Библии в целом.

«Евангелие ( Мк.1:1 и др.) – слово греческое, значащее: благовестие, т.е. добрую, радостную весть… Называются сии книги Евангелием потому, что для человека не может быть лучшей и более радостной вести, как весть о Божественном Спасителе и о вечном спасении. Потому-то и чтение Евангелия в церкви каждый раз сопровождается радостным воскликновением: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»

Библейская энциклопедия архим. Никифора