бурятский спортивный народный праздник

Сурхарбан

Сурхарбаан — бурятский спортивный народный праздник. Древнее название — «Эрын гурбан наадан» («Три игры мужей»).

«Сур-харбан» с бурятского языка переводится как «стрельба в сур» — кожаную мишень. Мишени для стрельбы из лука делали из кожаного ремня — «сур». Потом это название перенесли на другие мишени из кожи, а соревнования по стрельбе в сур — Сур-харбан — стало названием всего праздника.

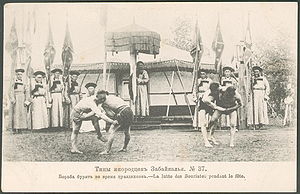

Кроме стрельбы из лука проводятся соревнования по бурятской борьбе и скачки. Во время праздника исполняется танец ёхор.

Для стрельбища выбирали ровное место и расставляли вплотную друг к другу «суры» — комки шерсти, обшитые кожей. Победителем считался тот, кто выбивал больше мишеней. Стрельба велась с дистанции 30 луков и 20 луков. Лук имел длину около 160 см.

После стрельбы проводились соревнования баторов (борцов). Правила борьбы у хоринских и агинских бурят различались. У хоринцев в борьбе проигравшим считался тот, кто дотрагивался рукой или коленом земли. У агинцев соперника надо было повергнуть на лопатки. Агинцы боролись на кушаках, за которые держались во время схватки. Весовых категорий не существовало. Победитель исполнял танец орла, в награду получал живого барана, которого уносил на руках. В конце соревнований лучший батор вызывал на состязание всех желающих.

Скачки проводились на дистанции 3-4 километра. Лошадей специально готовили к скачкам за несколько недель до праздника. Занимались этим опытные ладильщики. Наездниками (хулэк) были подростки, которые находились при ладильщиках. Хороший наездник погонял коня двумя плетьми, опустив уздечку. На финише лошадей ловили специальные люди. После скачек произносилась хвала коню — победителю.

Содержание

См. также

Наадам — монгольский национальный праздник, аналог Сурхарбана.

Что такое Сурхарбан и зачем его праздновать?

Об истоках национального праздника рассказывает этнолог Дорж Цыбикдоржиев

Фото: архив infpol.ru

Лето, жара, стадион или поле. Сотни людей собираются, чтобы узнать из какого района нынче лучший лучник, борец и скакун. Всюду звучит бурятская речь, народные коллективы танцуют и поют. Для многих бурят посещения Сурхарбана – это обязательное мероприятие, на которое желательно прийти всей семьей. Другие не знают или не понимают суть события и, соответственно, не видят необходимости на него приходить.

Что такое Сурхарбан, зачем его праздновать? Об этом мы поговорили с кандидатом исторических наук, этнологом Доржом Цыбикдоржиевым.

— Что значит название Сурхарбан?

— Сурхарбан и Эрын гурбан наадан (Игры трех мужей) – это одно и то же?

— Можете рассказать вкратце историю возникновения бурятского праздника Сурхарбан. Когда он возник, как развивался?

Вероятно, Сурхарбан развился из древних церемоний посвящения в воины, так называемых обрядов инициаций. У эвенков и некоторых других сибирских народов этот обряд/тренинг долго бытовал в изначальном виде. 12 кожаных ремней натягивались вокруг четырех столбов (деревьев), образуя как бы ринг. Молодые ребята прыгали над/под ремнями, а в них стреляли тупыми стрелами старшие мужчины. Молодые должны были увернуться. У бурят под Верхнеудинском что-то подобное отмечали голландцы в 1680-х, когда писали, что буряты тренируют мальчиков, обстреливая их сначала тупыми, потом острыми стрелами. А если подросток погибал, то его родным выплачивалась анза, минуя русский суд. Но уже в то время тренинг подростков отделился от собственно игры-состязания, в которой ремни не натягивались, а наоборот свертывались и укладывались рядами (у бурят) или кучкой (у некоторых других монголов).

— Чем отличается праздник сейчас от изначальной формы и празднования в советское время?

В советское время были стрельба по сурам (использовался настоящий бурятский лук), скачки (точнее, в условиях Улан-Удэ проводились не скачки, а чаще какие-то «бега» с лошадьми, запряженными в коляски). Ну и борьба была. Боролись в 80-х в форме вольников, выглядело конечно не очень зрелищно.

Сейчас наше спортивное ведомство сумело реконструировать старинную борцовскую форму с обвязкой кушаком, барилдан сразу стал смотреться интереснее. Бурятская версия борьбы несколько отличается от халхаской и южномонгольской.

У бурят не используются куртки с отсутствующей передней частью — дзодоки, нет правила «руки против рук, ноги против ног», как у монголов АРВМ. В то же время нельзя касаться земли руками, как разрешается у халхасцев. В древности виды борьбы у степных кочевников были тесно связаны с борьбой всадников, и правило поражения в случае касания земли «третьей точкой», видимо, ассоциировалось с «падением с коня».

Что касается обвязки кушаком, то очень похожая форма сейчас утверждена в Корее для борьбы ссиррым. Не исключено, что в средние века бурятский вид барилдана был близок корейской борьбе. Впрочем в том регионе на стыке монголов, маньчжуров и корейцев в борцовской форме было много вариантов. В том числе часто боролись и в куртках, хотя они не были похожи на дзодоки.

В деревнях часто обходились вообще без собственно сурхарбана, т.е. без стрельбы. Зато борьба проходила в более жестком режиме. Открытой ладонью тычок в лоб, в шею — запросто. В 19 веке, судя по всему, не были запрещены даже кулачные удары. Память об этом сохранилась повсюду — от Аги до Алари. У эхиритских бурят борьба сильно отличалась. У них, как и у ойратов не господствовало правило «третьей точки». Борьба продолжалась и после падения соперника.

Вообще, хотелось бы тут подчеркнуть, что пропагандируемая некоторыми общественниками тенденция к унификации всех региональных видов спорта мало чем оправдана. Так мы просто теряем интересные и зрелищные виды. Если кому-то хочется развивать в республике, допустим, южно-монгольский вид барилдана, для этого просто можно создавать соответствующие организации и проводить турниры. Не надо стремиться вытеснить собственно бурятские виды. Наоборот, было бы интересно возродить, например, эхиритскую борьбу, а также некоторые виды стрельбы из лука.

В советские годы борьба продолжила тенденцию к гуманизации, кулачные удары полностью исчезли. В перечень спортивных состязаний Сурхарбана стали вводить гиревой спорт.

— Без каких атрибутов не может пройти ни один Сурхарбан?

Ну, по идее, если нет стрельбы по сурам, то название праздника будет выглядеть несколько нелепо.

— Как правило, во время Сурхарбана очень жаркая погода, а состоится ли праздник, если будет пасмурная погода?

Лишь бы не было проливного дождя. Если в назначенный день пойдет ливень, думаю, отложат праздник. В Монголии еще с советских времен в дацанах проводили молебен за хорошую погоду. Хотя некоторые ученые считают, что это инверсия, а изначально наоборот молили о дожде.

— Где еще празднуется Сурхарбан, кроме Бурятии?

В Аге летний праздник называют Зунай наадан (летний турнир или «игры»). В Монголии Эрын гурван наадом. Во Внутренней Монголии тоже используется слово наадан или наадом. Суть в целом одна и та же.

У иркутских бурят все было примерно также, более того, традиция называть весь комплекс состязаний сурхарбаном, возможно, пришла от эхиритских или кудинских бурят. Восточные буряты скорее всего называли праздник наадан, разделяя его на борьбу, скачки и стрельбу из лука. У ангарских бурят стрельба из лука за 19 век почти исчезла.

Между прочим, у эхиритов в древности существовал очень интересный вид стрельбы из лука. Они стреляли по мишени в виде тележного колеса, при этом завешенного мокрым войлоком. Стрела должна была пробить войлок и попасть в ступицу колеса. Сложно сказать, насколько это реалистично, но фольклор эхиритов часто показывает такой вид стрельбы. Очень может быть, что он связан с исчезнувшим еще в 13 веке куренным способом обороны. Лагерь кочевников вставал кругом, огородившись телегами, а для защиты от стрельбы устанавливались войлочные навесы.

— Сколько дней должен проходить Сурхарбан?

Собственно стрельба по сурам могла идти несколько дней. Раньше это была командная ИГРА, а не просто стрельба по мишеням. Там делались ставки, существовали особые стрелковые братства, которые состязались между собой. Борьба, конечно, тоже до советских времен была азартным делом. Скачки собирали наибольшее количество эмоций.

Сурхарбан

Из Википедии — свободной энциклопедии

Сурхарбаан — бурятский спортивный народный праздник. Древнее название — «Эрын гурбан наадан» («Три игры мужей»).

«Сурхарбаан» с бурятского языка переводится как «стрельба в сур» — кожаную мишень. Мишени для стрельбы из лука делали из кожаного ремня — «сур». Потом это название перенесли на другие мишени из кожи, а соревнования по стрельбе в сур — Сур-харбан — стало названием всего праздника.

Кроме стрельбы из лука проводятся соревнования по бурятской борьбе и скачки. Во время праздника исполняется национальный танец «ёхор».

Для стрельбища выбирают ровное место и расставляют вплотную друг к другу «суры» — комки шерсти, обшитые кожей. Победителем считается тот, кто выбивает больше мишеней. Стрельба ведётся с дистанции 30 луков и 20 луков. Лук для национальный бурятской стрельбы имеет длину около 160 см.

После стрельбы (или параллельно с ними — на крупных состязаниях) проводятся соревнования баторов (борцов). Правила борьбы у хоринских и агинских бурят различаются. У хоринцев в борьбе проигравшим считается тот, кто дотрагивается рукой или коленом земли — встаёт на любые три точки опоры. У агинцев соперника надо повергнуть на лопатки. Агинцы борются на кушаках, за которые держатся во время схватки. В обоих школах борьбы нападающему борцу нужно и самому удержаться на ногах. Весовых категорий не существует. Победитель исполняет «танец орла», в награду получая живого барана, которого уносит на руках, хотя в наши дни призы могут доходить до небольшого стада и даже автомобиля. В конце соревнований лучший батор вызывает на состязание всех желающих — то есть, будучи усталым, показать, что он может провести дополнительную схватку, подтвердив свое звание.

Скачки проводятся на дистанции 3-4 километра. Лошадей специально готовят к скачкам за несколько недель до праздника, занимаются этим ладильщики (многоопытные знатоки скачек, практически всегда — бывшие участники и победители соревнований). Наездниками (хулэк) бывают подростки, которые находятся при ладильщиках, хотя ограничений по возрасту нет. Хороший наездник погонял коня двумя плетьми, опустив уздечку. На финише лошадей ловят специальные люди. После скачек произносится хвала коню—победителю.

Исследовательская работа «Сурхарбан – «три игры мужей»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Выбранный для просмотра документ Исследовательская работа Сурхарбан- три игры мужей.docx

Тема: «Сурхарбан – «три игры мужей»»

Михайлова Арюна Доржиевна

Три игры мужей в Таксимо…………………………………5

Каждый год в начале лета у нас в Бурятии отмечают праздник «Сурхарбан». Меня заинтересовала история возникновения этого праздника.

Цель работы – изучение темы «Сурхарбан»

Поставленная цель определяет задачи исследования:

1. Рассмотреть происхождение праздника

2. Выявить особенности празднования этого праздника

3. Показать значимость существования такого праздника.

изучить литературу о празднике «Сурхарбан»;

. создать фоторепортаж о праздновании Сурхарбан в п. Таксимо.

Передо мной встала проблема : является ли «Сурхарбан» популярным и любимым праздником. Почему именно этот спортивный праздник сохранился до наших дней и приобретает все большую популярность.

Проводится ли этот праздник по всем традициям бурятского народа у нас в Таксимо?

Выдвигаю гипотезу: « Сурхарбан» является спортивно-культурным мероприятием, объединяющее все народы, населяющие Бурятию

2. поисково-исследовательский метод;

3. метод наблюдения;

5. различные способы обработки собранной информации.

1. выбор темы, постановка цели и задач;

2. работа с фотоархивом, сканирование фотографий;

6. наблюдение и описание увиденного, фотографирование на Сурхарбане

7. обработка собранной информации, составление слайдовой презентации;

8. написание и оформление работы по теме «Сурхарбан»

Я живу в п. Таксимо. Таксимо является районным центром Муйского района Республики Бурятия. В нашем поселке проживают по большей части русские, буряты, а также другие национальностей. Мы все вместе встречаем Новый год, Рождество, на Масленицу печём блины, на Пасху красим яйца и готовим куличи. А ещё мы встречаем Сагаалган или Белый месяц. Проводятся в нашем районе различные спортивные соревнования, турниры. Но особенным является спортивный праздник «Сурхарбан». Что это за праздник и как его празднует народ Бурятии я и решил выяснить. Для этого прочитал книги, посвящённые этой теме. И вот что я узнал!

Если кто-то начнёт нас расспрашивать:

По обычаю древнему нашему

Один раз в год в начале лета, когда вскрывались реки, зеленела трава, подрастал молодняк, скот нагуливал вес, наступало обилие молочных продуктов буряты с древнейших времен проводили обрядовые игры, воспевающие пробуждение природы. Это и есть Сурхарбан, самый главный праздник лета у бурят.

Он ожидался с нетерпением, готовились к нему задолго. Доступ на праздник имели все мужчины, безразличия возраста и положения. Из женщин допускались только незамужние и дети. Главным моментом праздника были состязания по трем видам: стрельбе из лука, борьбе и скачкам лошадей.

Представители родов предварительно обсуждали место, сроки проведения, обговаривались условия проведения состязаний, призы.

В начале обряд сводился к демонстрации единения членов рода и охраняющими родовую территорию духами предков и хозяев местностей. Со временем Сурхарбан стал событием, на котором проходил военный смотр и отбор лучших воинов для дружин. Во времена правления Чингисхана и его потомков князья и ханы отбирали победителей состязаний в личную свиту, ставили их во главе войсковых подразделений, ведь сила, ловкость, меткость стрелка были необходимыми качествами во время сражений. В те далекие времена в больших состязаниях участвовали самые сильные борцы, ловкие наездники, меткие мэргэны, сотни и тысячи быстроногих скакунов.

В дни изобилия природы,

Когда у всех был скот жирней,

Когда небес синели своды

Сияньем долгих летних дней,

Вскипали три мужских забавы:

В стрельбе, и в скачках, и в борьбе

Буряты блеск высокой славы

Стяжали роду и себе.

«Три игры мужей» в Таксимо

Степь, оживляясь, расцветала

Небесной радугой шелков.

В цель стрелы метко посылала

Рука стоящих в ряд стрелков.

У нас в районе стрельба из лука не является массовым видом спорта, но все же соревнования лучников проводятся, правда только на Сурхарбане, но поэтому они и вызывают большой интерес.

Болельщики подбадривают спортсменов, радуются каждому удачному выстрелу! После стрельбы проводились соревнования борцов.

Борьба всегда была украшением Сурхарбана. Привлекательна она, по мнению болельщиков тем, что в национальной борьбе не всегда выигрывает более сильный или тяжёлый атлет. Нужна ещё и ловкость: правила неумолимы – коснулся рукой земли – выбыл из турнира. Всегда схватки были острыми, приносили немало сюрпризов. Наградой победителю, как правило, служил живой баран, которого победитель уносил на руках под восторженные крики зрителей. Весовых категорий не существовало. Победитель исполнял танец орла, в награду получал живого барана, которого уносил на руках. В конце соревнований лучший батор вызывал на состязание всех желающих.

Борьба – самый многочисленный вид спорта на нашем сурхарбане! Много и борцов, и болельщиков! Привлекательна национальная борьба, по мнению болельщиков тем, что здесь не всегда выигрывает более сильный или тяжёлый атлет. Мало быть сильным, для победы не менее важна ловкость и сноровка! Нужна ещё и ловкость: правила неумолимы – коснулся рукой земли – выбыл из турнира. Всегда схватки были острыми, приносили немало сюрпризов. Но зато победителей знает весь район!

Борцы, сцепившись, в напряженье

Бугрились мышцами спины.

И, пробудив земли гуденье,

В галоп стелились скакуны

Наш поселок расположен в тайге, вдали от степных просторов. Поэтому у нас не проводятся конные скачки. Но зато у нас очень любят шахматные баталии, где состязаются пусть и шахматные, но тоже кони!

Пусть наши предки не знали игры волейбол и не играли в футбол, зато у нас в соревнованиях по этим видам спорта принимает участие очень много спортсменов. Выиграть в соревнованиях на Сурхарбане очень почетно.

Для зрителей Сурхарбана одновременно проходят различные конкурсы. Множество развлечений для детей привлекают к празднику большое внимание и недостатка ни в зрителях, ни в участниках спортивных состязаний праздник не испытывает никогда. Гуляния проходят до самого вечера.

Буряты сквозь веков потёмки

Свет Сурхарбана пронесли.

Мы, предков доблестных потомки,

Обычай чтя, сюда пришли.

Так пусть спортивные забавы

Вскипят, и в честной лишь борьбе

Спортсмены блеск высокой славы

Стяжают роду и себе.

Чтобы Земля не разделялась

На множество земель и стран,

Чтоб жизнь цвела и продолжалась,

Мы празднуем наш Сурхарбан.

В тексте использованы стихи Есугея Сындуева «О сурхарбане»

Мою работу можно использовать для изучения обычаев и традиций бурятского народа, по материалам работы можно проводить классные часы, уроки посвященные

Алагуева В.П. Золотая книга о бурятах. У-Удэ. 2006.

Бабуева В.Д. Материальная и духовная культура бурят. У-Удэ, 2004

Праздник Сурхарбан как часть национальной культуры бурят

Проблемы сохранения и развития национальных культур не теряют своей актуальности в современном мире. Большой интерес представляет изучение с исторических позиций процесса становления национальных игр и спортивных соревнований у народов, проживающих вокруг Байкала. Различные самобытные физические упражнения и игры зародились на заре становления человеческой цивилизации. Они отражали материальную и духовную культуру народов и способствовали их физическому развитию. В данном исследовании описан праздник Сурхарбан, значимый прежде всего как культурная практика сплочения членов рода, налаживания взаимоотношений, знакомств и обмена опытом. Сегодня Сурхарбан – это не только спорт, но и культурно-зрелищное мероприятие, отражающее самобытность бурятской культуры и демонстрирующее участникам и гостям праздника ее ретроспективный образ в преломлении современной эпохи. Со временем Сурхарбан совершенствовался, видоизменялся, но за многие годы не потерял своего значения в культурной жизни бурят.

Ключевые слова: традиции бурят, праздники, культура, народное искусство, охота, традиционная культура, спортивные игры, соревнования.

В настоящее время актуализируются проблемы сохранения и развития национальных культур. Изучение исторического становления национальных видов спорта у народов, проживающих вокруг Байкала, представляет большой интерес для исследователей на-родных культур. Различные самобытные физические упражнения и игры зародились на заре становления человеческой цивилизации. Они отражали состояние материальной и духовной культуры народов и способствовали их физическому развитию. Со временем видоизменяясь, спортивные состязания прочно вошли в жизнь общества и сегодня представляют собой важнейший элемент традиционной культуры.

Сурхарбан – бурятский спортивный народный праздник. Другие названия – «Эрын гурбан наадан» («Три игры мужей»), «Зунай наадан» («Летние игры»). «Три игры мужей» стали комплексными всенародными соревнованиями, своего рода национальными Олимпийскими играми. Состязания назывались «три игры мужей» потому, что только самые выносливые, самые сильные, самые ловкие и меткие по достоинству оправдывали звание мужчин. Три игры – это стрельба из лука, борьба и скачки.

В суровой жизни бурят (охотников, скотоводов, воинов) важное место занимали различные упражнения, игровые забавы, танцы и состязания. Часто после удачной облавной охоты они устраивали соревнования по стрельбе из лука на лучшего мэргэна (стрелка), здесь же находились любители помериться силой и ловкостью в борцовском поединке. Многие стремились проверить резвость и выносливость своих лошадей. Подобные мероприятия проводились и перед началом охоты, военных действий, как проверочные состязания, а также во время свадебных обрядов, религиозных и других праздников.

Три вида физических упражнений бурят – стрельба из лука, борьба и скачки на лошадях (эрын гурбан наадан) – сформировались постепенно и были особо почитаемы. Они стали ключевыми видами спорта при проведении национального праздника Сурхарбан, который пользовался среди бурят огромной популярностью, собирал многочисленных участников и болельщиков, проходил торжественно и весело. По мнению этнографа М. Н. Хангалова, Сурхарбан – это продолжение «Зэгэтэ-аба» – периода коллективной охоты на зверя (Хангалов 2004: 235).

В советское время бурятский народ сохранил свои традиции. Особенно ярко это выражается в популярности народного праздника Сурхарбан, проводимого с 1924 г. в каждом районе республики. Первым его чемпионом стал Дамба Очиров. В настоящее время наиболее торжественно и красочно проходит заключительный Сурхарбан в столице Бурятии – городе Улан-Удэ. Специально для этих целей в зоне отдыха горожан в 1970-е гг. был построен ипподром. При многотысячной зрительной аудитории лучшие спортсмены демонстрируют свое мастерство в поднятии гирь и других соревнованиях. Однако самыми захватывающими зрелищами являются борьба бухэ-барилдаан, состязания в стрельбе из лука и конные скачки. В рамках бурятского народного праздника решаются культурные, спортивные и оздоровительные задачи. Сурхарбан имеет большое значение в интернациональном воспитании, так как в нем участвуют представители многих народов, проживающих на территории Бурятии.

В начале XXI в. «Три игры мужей» стала организовывать Буддийская Сангха России. Самые торжественные мероприятия по «Эрын гурбан наадан» буддисты провели в 2004 г., посвятив их 240-летию указа Екатерины Второй об учреждении института Пандито Хамбо в России и в честь Седьмого Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, удивившего весь мир своим нетленным телом. Соревнования проводились с соблюдением всех традиций: борцы боролись на кушаках, стрелки, одетые в национальные халаты, соревновались из сложносоставных луков, сделанных по старинным образцам, наездники скакали без седел. Только призы были самыми современными – легковые автомобили (Буряты… 2006: 8–9).

Соревнование в стрельбе из лука – старый обычай бурят. Само слово «сур-харбан» означает стрельбу из лука. Все мужское население в возрасте свыше 13–14 лет должно было изготовлять лук и начиная с малого возраста упражняться в стрельбе в цель с места и с коня. Со временем стрельба из лука превратилась в чисто спортивное соревнование и стала любимым народным развлечением.

По всей Бурятии проводились соревнования в стрельбе из лука, но у каждого района существовали свои особенности. В отношении к луку, стрелам и даже лучникам сохранились пережитки древних обрядовых комплексов. Лук и стрелы висели в юрте на почетном месте; строжайше запрещалось кому-либо переступать через них, особенно женщинам. Стрела играла важную роль в обрядах обеспечения плодородия, счастья и благополучной жизни, была талисманом и оберегом и т. д.

В стрельбе из лука принимали участие мужчины в возрасте от 16–17 лет. Старики лет восьмидесяти и старше подолгу просиживали на стрельбищах, иногда пробовали выпустить по нескольку стрел. Участники соревнований в стрельбе из лука соблюдали строгую дисциплину, им запрещалось пить архи, сходиться с женщинами, опаздывать, уклоняться от тех или иных поручений. Люди, проживающие в одной округе, приблизительно соответствовавшей земельному обществу, составляли одну команду. Это были коллективы, сложившиеся давно, со своими традициями и преемственностью мастерства личной стрельбы. Стрельбы-упражнения начинались в конце мая – начале июня.

При наличии большого количества участников окончание соревнований переносилось на следующий день. В старое время победителям стрельбы из лука посвящались хвалебные песни, которые распевались молодежью (Санданов 1989: 30–32). Победителю состязаний присваивалось высокое звание мэргэна, что доставляло ему наивысшее моральное удовлетворение. Слава о победителе расходилась не только среди многих других родов всей долины, но и в рядах военных предводителей, подбирающих в свои отряды людей.

Предки бурят мастерски владели луком, добиваясь великолепных результатов в состязании на скорость. Лучшие лучники выпускали от 8 до 20 стрел в минуту и считали для себя позором, если хоть одна из них не попадала в цель. Поражали лучники и центр мишени величиной с «воловье око» на расстоянии 200 шагов, а некоторые на расстоянии 70 шагов раскалывали стрелой ореховый прут пополам.

В книге Б. Д. Санданова «Стрелы летят в цель» приводятся следующие расчеты: расстояние в 900 алданов равно примерно 639 метрам. Опытные стрелки из сложного многожильного лука выпускали стрелы на такие расстояния. Этот факт подтверждается надписью на камне в честь одного из лучших стрелков времен Чингисхана – Есунхэ, который поразил цель с расстояния в 335 маховых саженей (Санданов 1989).

Бурятский писатель А. А. Бальбуров в романе «Поющие стрелы» описывает эти состязания следующим образом: «Однажды Чингисхан, любивший устраивать игры, назначил состязания по стрельбе из лука. На 600 метров кинул стрелу воин племени хонгодоров Есунхэ… Узнав о том, что победа досталась молодому хонгодору, Чингисхан повелел сделать почетную надпись на камне. До сих пор этот камень прославляет воина Есунхэ из рода хонгодоров, потомка великих охотников, стрелявших через широкие пади» (Бальбуров 1969: 86). Этот камень установлен в музее антропологии и этнографии Академии наук в Санкт-Петербурге.

Древние рукописи, легенды, археологические находки позволяют сделать вывод о том, что стрельба из лука длительное время была не только необходимым условием существования, но и одним из увлекательных видов массовых состязаний, каким остается и в наши дни.

Любимый вид спортивных состязаний бурят – национальная борьба – бухэ барилдаан. Без нее не проводится ни одно празднество. Возникновение этого вида борьбы относится к первобытнообщинному строю. Ее наиболее простые приемы служили средством защиты и нападения на охоте и в военных действиях, а противоборство, как правило, заканчивалось гибелью или бегством побежденного. С момента зарождения борьба прошла длительный процесс развития, о чем отчетливо свидетельствуют материалы археологических и этнографических исследований во всем мире. Постепенно накапливаясь, опыт передавался из поколения в поколение.

Спортивные единоборства имеют временны́е (исторические, пространственные, географические), типолого-структурные и социально-ценностные измерения. Несмотря на то что они мотивированы социальными потребностями, не следует искать полную связь с общественным развитием. Как фольклорное творчество борьба является составной частью традиционной культуры, этнической идентификации и исторической памяти народа.

Развитие многочисленных видов борьбы неравномерно и во многом зависит от политических, экономических, культурных и демографических влияний. Так, зарождение, развитие и типологические модификации бурятской борьбы могут быть представлены в нескольких общих моделях.

1. Наличие некоторых существенных отличий борьбы у бурят, монголов и калмыков при множестве сходных черт (явление многолинейного развития) нескольких видов борьбы с общим генеалогическим корнем.

2. Явление пересечения стилей двух или более этнических групп при совместном существовании и сохранении правил и стиля борьбы после разделения. Данные явления наблюдаются в эпоху объединения и великих завоеваний монгольской империи и происходят на протяжении столетий после ее распада.

3. Процесс слияния и взаимодействия различных стилей борьбы происходит путем взаимного проникновения различных стилей и таким образом ведет к их обогащению или появлению новых вариантов единоборства (так, например, появилось самбо). Например, несколько десятков лет назад традиционная бурятская борьба стала претерпевать значительные изменения под воздействием вольной борьбы: были введены весовые категории. Кроме того, было ограничено и постепенно уменьшалось время схваток. Произошли и некоторые другие изменения, касающиеся судейства, костюма спортсменов и др. В свою очередь, бурятская национальная борьба накладывает особый отпечаток на формирование технико-тактического арсенала и на становление спортивного мастерства бурятских борцов вольного стиля в целом. При этом многие из ведущих бурятских борцов с успехом применяли и применяют приемы национальной борьбы в схватках с представителями других школ. Это является наследной демонстрацией влияния бурятской национальной борьбы на содержание вольной борьбы, обогащения ее самобытными приемами в стойке, которые становятся достоянием не только российских, но и зарубежных спортсменов.

4. Доминирование (наибольшая популярность) определенного стиля борьбы в конкретном регионе, стране, континенте. Она зависит от политического преимущества, величины этнических масс, утилитарной пригодности и аттрактивности стиля борьбы. Например, в настоящее время в трех субъектах Российской Федерации с достаточно большой долей бурятского населения доминируют два стиля – вольная и бурятская борьба.

5. Наличие у любого народа детской борьбы и единоборств. Детские поединки возникают в результате внутренних побуждений, подражания, потребности в движении и состязании.

7. Религиозно-культовые поводы. Борцовские схватки проводятся на религиозных праздниках и при совершении жертвоприношений. Соревнования и занятия борьбой приветствуются при проведении мероприятий как буддистов, так и шаманистов.

8. Бытовые обрядовые поводы. Соревнования организуются по поводу рождений, свадеб, похорон, посвящений, праздников, религиозных торжеств и др. У бурят имеются многочисленные исторические и фольклорные сведения об определении будущих мужей путем единоборства.

9. Проведение поединков в связи с календарными и религиозными поводами. Борцовские соревнования проводятся по поводу различных праздников, дней рождения, празднования Сагаалгана,

в честь удачной охоты и т. п.

10. Разрешение спорных вопросов (политических и арбитражных). В древнем бурятском обществе путем борьбы решались многие судебные споры. Победитель в схватке выигрывал дело.

11. Собственно соревнования по борьбе, связанные у бурят с одним или несколькими из названных поводов. Однако каждое из них несет не только символические, но и непосредственно состязательные функции.

В целом борьба выполняет прикладные (боевые, трудовые) оздоровительные, интегрально-коммуникативные, эстетические, развлекательные и некоторые другие функции с различными степенями значимости и пропорциями в ценностных системах различных цивилизаций.

Поединки бурятских богатырей красочно описаны в эпосе «Гэсэр», улигерах и других фольклорных произведениях, таких как «Аламжа мэргэн», «Айдурай мэргэн», «Зугы мэргэн хаанай Михсэд хубуун», «Сагаадай мэргэн».

Среди большой плеяды писателей, этнографов, исследователей, писавших о борьбе, можно отметить М. Н. Хангалова (2004), Б. Д. Санданова (1989; 1993), В. Алагуеву (2006), С. Г. Жамбалову (1991), Д. Ю. Жаргалова (1984), И. Е. Тугутова (1989), С. Ю. Тумурову (Игры… 2001), Г. Л. и Е. Г. Санжиевых (1999) и других. Думается, что ни один вид спорта не нашел такого отражения в искусстве бурят, как борьба. Серьезно борьбой занималось много видных представителей бурятского народа – педагогов, ученых, политиков, бизнесменов и руководителей различных отраслей экономики. Очевидно, борьба является важным культурным фактором, представляет собой неотъемлемую составную часть жизни бурятского народа.

В соревнованиях по бурятской борьбе участвовали сильнейшие представители родов, аймаков, семей. Опытные борцы целенаправленно готовили себя к тяжелым испытаниям, соблюдали жесткий режим и специальную диету, выполняли разнообразные сложные и тяжелые физические упражнения.

Основная масса бурятского народа воспринимала соревнования по борьбе как средство демонстрации силы, удали, ловкости, мастерства. Кроме того, борьба была своеобразным зрелищем, отдыхом и всегда привлекала много зрителей. В работах М. Б. Бадмаева, В. Я. Киселева, В. Г. Семенова отмечается, что у древних бурят, живших на территории нынешней Читинской области, существовала проверенная веками система умственного, нравственного и физического воспитания подрастающего поколения.

Борьба была неотъемлемой частью праздника Обоо тахиха. В состязании участвовали по 5–10 борцов от жителей восточной и западной стороны «обоо». Борцы снимали с себя всю одежду, исключая брюки. Брюки они засучивали и туго затягивали кушаками, чтобы быть свободными в движениях. Сначала выступали главные борцы «эрхим бухэнууд». Их подводили под благословение ламы, а затем они выходили на середину духурика. Побежденным считался тот, кто первым упал на землю или коснулся земли коленом или рукой. Победителю доставался приз в виде хадака или достаточно большие по тем временам деньги (от 30 копеек до 2 рублей). К этому периоду относятся, возможно, первые случаи «договорных» схваток. Так, борцы договаривались окончить состязание вничью, в этом случае борьба затягивалась слишком долго, зрители теряли интерес, и обе стороны, которые выставляли борцов, останавливали их, а приз делился поровну между борцами. После «главных» борцов выходили и все остальные. В конце происходила встреча между борцом-победителем и с кем-нибудь со стороны. Победитель уподоблялся мифической птице Гаруде и исполнял в ее честь танец. Существующий во все времена способ определения победителей восходит к древним верованиям о неприкосновенности Матери-Земли. Победитель же воспарял к небу (Буряты… 2006: 40–45).

Издавна бурят-монголы почитали коня как верного друга и помощника, о нем слагали легенды и песни. Это связано, несомненно, с огромным значением коня в их хозяйстве, культуре и быте.

У всех кочевников Азии это животное пользовалось большой любовью, к нему относились как к близкому другу. Коня холили и лелеяли. Запрещалось ругать, бить лошадей, особенно по голове, наступать на удила.

В Бурятии встречаются лошади около двадцати мастей. Достоинства коня подчеркивались в песнях, фольклорных произведениях эпитетами «быстрый», «ходкий», «отличный», «сильный», «упитанный». Пожалуй, ни в одном языке мира нет столько слов, имеющих отношение к лошади, как в бурятском и монгольском. Ведь только мастей у лошади около пятисот, а каждая масть имеет еще свои оттенки. Самой большой ценностью для степняка-кочевника с точки зрения красоты и престижа был хороший конь в богатой сбруе.

Лошадь имеет очень большое значение в жизни бурят-монголов. Кони, быстроногие и выносливые животные, использовались ими в военных походах. Также бурятские лошади широко несли почтово-ямскую службу до построения Транссибирской магистрали. И, наконец, как у всех народов, у бурят с далеких времен устраивались конские бега, скачки, «мори-улдаан».

Бурят-монголы, как и другие народы, веками изучали качества лошадей и находили наиболее характерные черты резвых экземпляров. В былые времена не было случая, чтобы бурят пустил лошадь на скачки без индивидуального тренинга. Он проводился по особой методике и с большой тщательностью. Тренинг лошади, подготовленной для скачек, главным образом зависит от того, в каком состоянии была лошадь в его начале. Скаковая лошадь не должна быть ожиревшей, а также ее не следует использовать для верховой езды в сильные морозы. Привязь для скаковых лошадей буряты устраивали в 40–45 метрах от дома, на особом отдалении от жилых построек, чтобы туда не шел дым от печки. Следить за упитанностью скаковой лошади не так сложно, как за надлежащей формой ее живота. Она должна пастись на пастбищах с питательными травами. Понятно, что скаковые лошади очень высоко ценились и оберегались хозяевами. Выбор скаковых лошадей – это сложная наука. Вымеряли ускоки коней. Хорошие лошади делают в бегах в среднем по 34 четверти и даже иногда до 36 четвертей ускоков (до трех саженей). Длина ног лошади имела немаловажное значение.

Подготовку скаковых лошадей к бегам вели специалисты. Их называли «ладильщиками». Это были опытные, много знающие и добрые знатоки. В старину говорили: «В беге все дело решает ладильщик». Ладильщик готовит коня сугубо индивидуально, тренинг может быть коротким – 4–6 дней, а может достигать и 20 дней.

В старину скачки проходили на обоо – вершине, где в начале лета ламы организовывали всенародные молебствия. После богослужения и молитв все люди, и старые и малые, спускаются с гор к месту, где проводился праздник.

Начинается угощение, выставляются зеленый чай с молоком, молочные продукты, мясо, кумыс и архи. Прежде всего кумысом и архи угощаются знатные, старшие по возрасту гости. В разгаре угощения всех бегунцов водят вокруг духурика (люди, сидя полукругом, беседуют и принимают пищу), как бы показывая, представляя всем, какая лошадь кому принадлежит. Затем лошадей уводят к месту старта. Обязанность своеобразного судьи (распорядителя) выполняет достойный, знающий правила человек.

Победителей на финише ждут и ловят поджидающие люди и уводят к духурику, где сидят старейшины. Всадник три раза объезжает духурик, потом останавливается в центре. Кто-нибудь из народных певцов садится на победителя-скакуна и поет хвалебную песню-соло, которых в бурятском народе было великое множество. Затем седок и хозяин коня удостаиваются почетного приза. У бурят проводились скачки местного характера: всей долины или улуса. Так что за летние месяцы бегунцы имели возможность по нескольку раз выходить на скачки. Проводились скачки на пари, имеющие определенный денежный интерес.

Современные конные соревнования проводятся по трем видам: скачки (гуйдэл), аллюр (катарха), бега иноходцев (жороо). Скачки, как правило, привлекают множество людей. Интерес у людей не только спортивный, но также чисто житейский (это встречи, знакомства, общение, досуг и т. п.).

Сегодня Сурхарбан – это не только спорт, но и культурно-зрелищное мероприятие. В нем каждый год принимают участие профессиональные артисты, признанные мастера самодеятельного творчества, организовывается торговля изделиями народного промысла, промышленными и продовольственными товарами. Главными задачами этого праздника являются сегодня, как и много лет назад, прежде всего сплочение членов рода, налаживание взаимоотношений, знакомство и обмен опытом. Все это создает атмосферу подлинно народного праздника, вызывая у людей чувство непрерывной связи прошлого и настоящего, торжества силы, ловкости и справедливости.

Алагуева, В. П. 2006. Золотая книга о бурятах. Улан-Удэ: Республиканская типография. 95 с.

Бальбуров, А. А. 1969. Поющие стрелы: М.: Советская Россия. 320 с.

Буряты в контексте современных этнокультурных и этносоциальных процессов. Традиционная культура, народные искусства, национальные виды спорта бурят в условиях полиэтничности: сб. статей. Т. 2. Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2006. 227 с.

Жамбалова, С. Г. 1991. Традиционная охота бурят. Новосибирск: Наука. 174 с.

Жаргалов, Д. Ю. 1984. Сказания об облавных охотах. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во. 160 с.

Игры и забавы бурят (краткий обзор на основе материалов, собранных С. Ю. Тумуровой). Чита: Мысль, 2001. 40 с.

1989. Стрелы летят в цель. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во. 120 с.

1993. Эрын гурбан наадан (Три игры мужей). Улан-Удэ: СОЕЛ. 156 с.

Санжиев, Г. Л., Санжиева, Е. Г. 1999. Бурятия: история (XVII–XIX вв.). Вып. 4. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та. 356 с.

Тугутов, И. Е. 1989. Игры в общественной жизни бурят. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во. 64 с.

Хангалов, М. Н. 2004. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. Улан-Удэ: Республиканская типография. 508 с.