Чем больше кривизна фронтальной линзы объектива тем больше степень ее увеличения

При установлении объектива на фокус тубус перемещается вдоль оптической оси микроскопа с помощью двух винтов.

Один из них – кремальер а или макрометрический винт служит для грубой наводки. При малом увеличении микроскопа пользуются только макрометрическим винтом. Другой винт дает очень небольшие перемещения тубуса и называется микрометрическим. Этот винт служит для точной установки объектива на фокус при использовании большого увеличения (объективы 40х и 90х). Полный поворот микрометрического винта перемещает тубус лишь на 0,1 мм, а так как барабан винта разделен на 50 делений, то поворот на одно деление перемещает тубус на 0,002 мм или 2 мкм/1 микрометр – 1/1000 мм/.

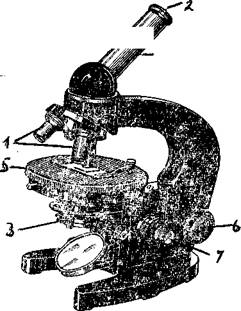

1-объектив, 2- окуляр, 3- осветительное устройство, 4- тубус,

5- предметный столик, 6- макрометрический винт, 7- микрометрический винт

При вращении винтов по часовой стрелке тубус микроскопа опускается, а при вращении против часовой стрелки – поднимается вверх.

Микрометрический винт является одной из наиболее хрупких частей микроскопа, поэтому обращаться с ним нужно чрезвычайно осторожно.

Предметный столик микроскопа имеет круглую форму, прикреплен к штативу. В центре его имеется отверстие для прохождения лучей света, освещающих препарат при исследовании. На столике имеются 2 металлических зажима (клеммы), которые служат для закрепления препарата при микроскопировании. Столик перемещается в двух взаимно перпендикулярных направлениях при помощи 2-х винтов, находящихся справа и слева, что позволяет рассматривать препарат последовательно в разных местах.

Осветительная часть микроскопа представлена конденсором Аббе, который состоит из нескольких линз, закрепленных в оправу и передвигающееся вверх и вниз при помощи винта. С помощью конденсора лучи, отраженные от источника света (зеркало или светильник) направляются через систему линз в объектив микроскопа и освещают исследуемый препарат.

При поднятии и опускании конденсора изменяется угол преломления лучей, вследствие чего изменяется степень освещенности препарата. Чем ниже положение конденсора, тем меньше освещение препарата и наоборот. При работе с иммерсионными объективами(90х) конденсор обычно поднимают до уровня предметного стекла, при работе с малыми и средними объективами конденсор несколько опускают.

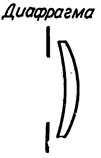

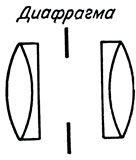

На нижней поверхности конденсора укреплена ирис-диафрагма. Она состоит из нескольких металлических пластинок, произвольно сдвигаемых при помощи рычажка. Диафрагмой регулируют количество лучей, посылаемых на объект.

При малом увеличении (объектив 8х) диафрагму конденсора почти закрывают, пока не получится четкое изображение предмета.

Диафрагму суживают при ярком освещении.

Оптическая часть микроскопа состоит из объективов и окуляров.

Объективы являются наиболее важной и ценной частью микроскопа. Каждый объектив представляет сложную систему специально отшлифованных линз, помещенных в цилиндрическую оправу. На верхнем конце оправы имеется нарезка, при помощи которой объективы привинчиваются к револьверу.

Передняя линза, обращенная к предмету, называется фронтальной. Именно ею производится увеличение. Увеличительная способность объектива зависит от кривизны линзы. Чем больше кривизна фронтальной линзы, тем большее увеличение дает объектив. Биологические микроскопы МБИ-1 обычно снабжены тремя объективами с собственным увеличением 8х (восьмикратным), 40х (сорокакратным) и 90х (девяностократным), которые указываются на оправе объективов.

Другие линзы, следующие за фронтальной линзой объектива, называются коррекционными. Они служат для устранения оптических недостатков изображения.

Объективы 8х и 40х являются сухими системами, так как при работе с ними между препаратом и фронтальной линзой объектива находится воздух. Объектив 90-х называется иммерсионным так как при работе с ним между объективом и предметным стеклом наносят каплю иммерсионного масла.

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Чем больше кривизна фронтальной линзы объектива тем больше степень ее увеличения

|  |

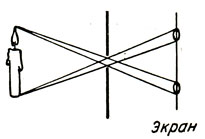

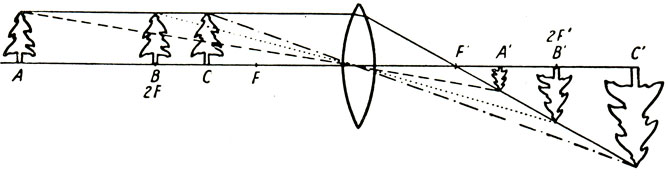

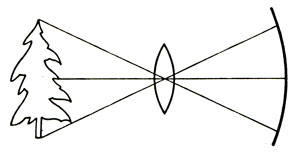

От линзы к объективу1. Объект и его изображение. Проходя через небольшое отверстие, лучи образуют на расположенном за ним экране обращенное, перевернутое и неяркое изображение объекта, находящегося перед отверстием. Лучи, распространяющиеся из каждой точки освещенного объекта во всех направлениях, «затеняются» непрозрачной стенкой, и только один очень узкий пучок света попадает через отверстие на экран (рис. 24).

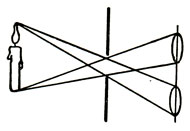

От каждой точки объекта через отверстие проходит не один луч, а некоторый пучок лучей, образующий на экране маленький кружок. Поэтому каждой точке объекта на изображении соответствует не точка, а кружок света, называемый кружком рассеяния (рис. 25). Поскольку точки объекта лежат в непосредственной близости друг к другу, кружки рассеяния, занимающие определенную площадь, взаимно накладываются, перекрываются. Это обусловливает общую нерезкость изображения.

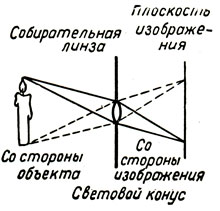

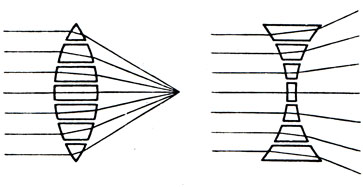

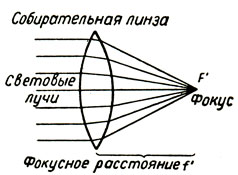

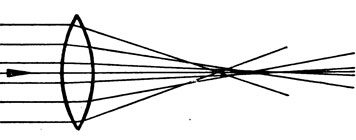

Чтобы сократить выдержку, нужно сделать изображение более ярким, т. е. увеличить отверстие диафрагмы. При этом оно будет пропускать соответственно больший пучок лучей и, следовательно, кружок рассеяния увеличится (рис. 26). Чтобы теперь, при большем отверстии, снова сделать изображение резким, вставим в отверстие собирательную линзу (рис. 27). Она соберет световые конусы, идущие от точек объекта, и образует соответствующие конусы внутри камеры. На определенном расстоянии позади линзы на вершинах световых конусов каждой точке объекта будет соответствовать точка изображения. В этой плоскости можно получить наиболее яркое и резкое изображение, следовательно, здесь и должен быть установлен экран или, при фотографировании,- пленка.

2. Линзы и их действие. Луч, падающий наклонно на стеклянную пластинку с плоскопараллельными поверхностями, смещается параллельно самому себе. Смещение луча тем значительнее, чем толще пластинка и чем сильнее она преломляет свет.

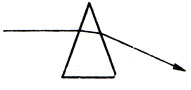

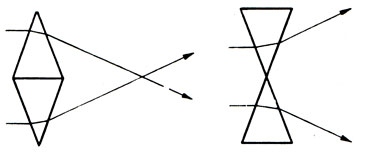

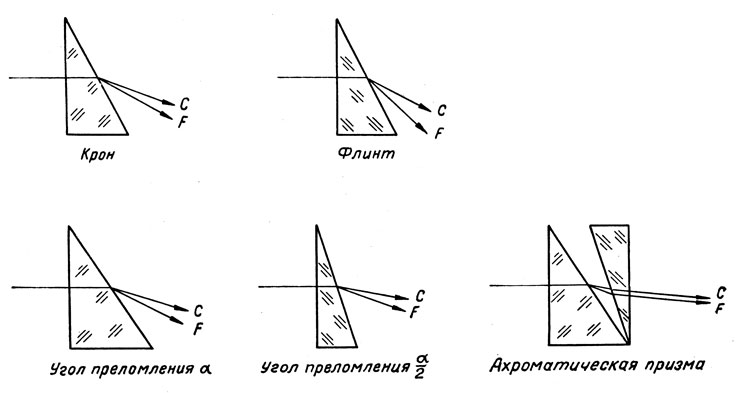

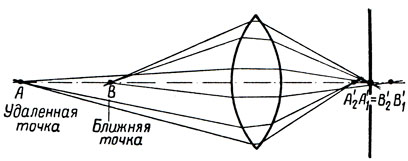

Луч, встречающий на своем пути призму, преломляется как при переходе из воздуха в стекло, так и при выходе из стекла в воздух (рис. 28). Если сложить две геометрически подобные призмы основаниями друг к другу, проходящие через них лучи встретятся на некотором расстоянии за призмами. Если мы сложим призмы вершинами, то световые лучи будут расходиться (рис. 29). Это соответствует двум основным типам линз: собирательной и рассеивающей. Оба эти тииа линз мысленно могут быть образованы из призм и их частей (рис. 30). Линзы представляют собой стеклянные тела, ограниченные поверхностями различной формы. Комбинации вогнутых, выпуклых и плоских поверхностей дают шесть основных типов линз (рис. 31). Пучок света, идущий из бесконечно удаленного точечного источника, состоит из взаимно параллельных лучей. Если такой пучок встречает на своем пути сооирательную линзу, то прямолинейно проходит через стекло лишь тот луч, который проходит через центры кривизны линзы (рис. 32). Все остальные лучи преломляются, и тем сильнее, чем больше кривизна поверхности линзы. Наибольшему преломлению подвергаются лучи, проходящие через крайние участки линзы.

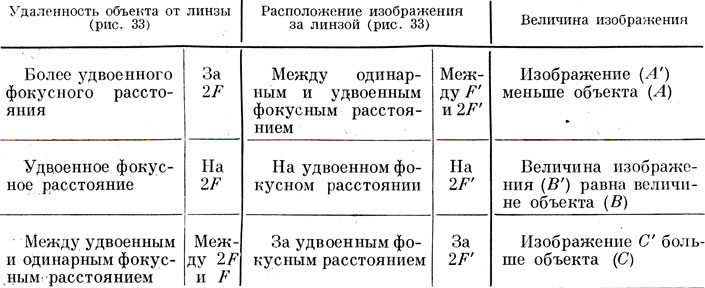

При этом взаимное расположение и масштаб объекта и его изображения находятся в следующих соотношениях (табл. 1).

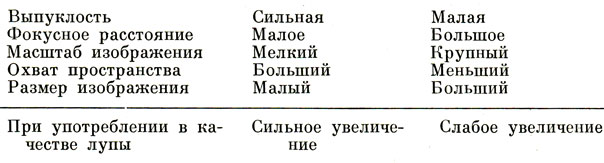

1) сильно выпуклые линзы с малым фокусным расстоянием, собирающие лучи на небольшом удалении от линзы (рис. 34,а); 2) слабо выпуклые линзы с большим фокусным расстоянием, собирающие лучи на значительном удалении от линзы (рис. 34,6). Фокусным расстоянием определяется масштаб изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее изображение и, следовательно, тем больше его масштаб (рис. 35). На изображении, полученном с помощью короткофокусной линзы, видно много предметов, но изображение каждого из них сравнительно мало. В случае длиннофокусных линз на участке той же величины получается изображение меньшего числа предметов, но каждый предмет изображается более крупным. Таким образом, кривизна поверхностей собирательных линз определяет следующие зависимости (при одинаковом диаметре линз): Изображения объектов, находящихся на значительном удалении (20 м и более), при вдвое большем фокусном расстоянии линзы получаются в удвоенном масштабе; для близких объектов масштаб изображения возрастает более чем в два раза (табл. 2).

3. Простая линза-монокль и ее недостатки. Простая линза имеет ряд недостатков, ограничивающих ее применение. В некоторых случаях, о которых мы будем говорить ниже (стр. 31), в качестве фотообъектива применяют обычное очковое стекло, так называемый монокль (рис. 36). Отбрасываемое им изображение кажется несколько расплывчатым. Параллельные между собой лучи, преломленные моноклем, не пересекаются точно в главном фокусе, а частично сходятся до главного фокуса (рис. 37). Это получается потому, что краевые лучи параллельного пучка, проходящего через линзу, преломляются сильнее, чем центральные. Каждый кольцевой участок линзы имеет свою точку пересечения лучей и образует изображение соответственно на определенном расстоянии от линзы. Изображения отдельных частей объекта наслаиваются друг на друга. Они находятся на разных расстояниях от линзы и, в результате различных фокусных расстояний, имеют также неодинаковую величину. Отдельные точки объекта передаются в виде небольших кружков рассеяния. Величина кружка рассеяния, являющегося искаженным изображением точки объекта, зависит от степени и характера кривизны поверхностей линзы.

В какой бы точке мы ни поместили светочувствительный слой, резким на нем окажется лишь одно изображение; на него наложится ряд других, нерезких и не одинаковых с ним по размеру. В результате рисунок изображения получится в общем нерезким, размытым, а контуры его будут окружены цветной каймой. В данном случае имеет место эффект «смягчения» изображения.

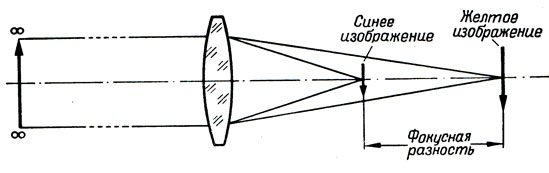

Монокль принадлежит к числу мягкорисующих объективов (см. стр. 31). Простая линза используется также в качестве насадочной, изменяющей фокусное расстояние многолинзового объектива (стр. 61). Для того чтобы с помощью монокля сделать более или менее резкий снимок, нужно прикрыть его края, особенно сильно смягчающие изображение, т. е. задиафрагмировать линзу. При этом в построении изображения будут участвовать только лучи, проходящие через центральные части линзы. Диафрагму располагают на 1 /10 фокусного расстояния перед вогнутой стороной линзы, обращенной к снимаемому объекту (рис. 36). Сильнее всего преломляются фиолетовые лучи, и фиолетовая часть изображения имеет наименьшие размеры. Красные лучи преломляются слабее других, и образуемая ими часть изображения имеет наибольший масштаб. Таким образом, изображения разных цветов возникают на разном расстоянии от линзы (рис. 39) и в связи с этим имеют также различную величину (хроматическая * аберрация положений; рис. 40). Лишь одно из этих изображений можно совместить с плоскостью фотографического слоя, т. е. только оно выйдет на снимке резким. Все остальные лежат впереди или позади этой плоскости и получаются нечеткими. Поэтому и изображение в целом выглядит размытым и нерезким.

Поскольку глаз реагирует на различные цветовые изображения иначе, чем несенсибилизированный фотографический слой (стр. 292), упомянутый выше недостаток приводит к особенно досадным последствиям. Глазу кажется самой яркой желтая часть изображения (линия D спектра, рис. 39), она доминирует над другими цветами. На матовом стекле мы невольно наводим на резкость по желтому изображению, пренебрегая остальными цветами, которые кажутся глазу менее яркими. Но для несенсибилизированного фотографического слоя наиболее действенным является синее изображение (линии F и G спектра). Вследствие более короткого фокусного расстояния оно при наводке по желтому изображению располагается перед светочувствительным слоем и получается на снимке нерезким (рис. 41). Эта нерезкость сказывается на всем снимке и делает его негодным. В настоящее время хроматическая разность существенного значения не имеет, так как съемка производится в основном на панхроматических светочувствительных материалах, дополнительно очувствленных к красным и желтым лучам. 4. От простой линзы к апланату. В ящичных аппаратах в качестве объектива используются два мениска, расположенные симметрично друг против друга; между ними находится постоянная диафрагма, прикрывающая краевые, наиболее сильно преломляющие зоны линзы (рис. 42). Эта конструкция представляет собой простейший объектив, так называемый перископ. Его необходимо сильно диафрагмировать, вследствие чего он становится малосветосильным и требует длительных выдержек. Новейшие высокочувствительные материалы позволяют сократить выдержку, так что при обычном дневном свете можно снимать с выдержкой в 1 /25 сек. Перископу свойственны все погрешности, присущие отдельным линзам. Однако сферическая аберрация и в особенности дисторсия (см.стр. 30) уменьшаются благодаря симметричному расположению двух линз; кроме того, сильно преломляемые краевые лучи исключаются благодаря значительному диафрагмированию.

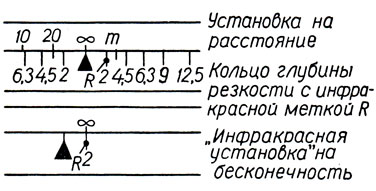

Апохроматы применяются главным образом при репродуцировании цветных оригиналов и в микрофотографии. Особенно сильно сказывается хроматическая аберрация в широкоугольном объективе (стр. 42), имеющем большой угол изображения. Изображение, даваемое таким объективом, в значительной степени нерезко по краям, а на матовом стекле видна цветная кайма. Поэтому широкоугольные объективы делают чаще всего симметричными. В такой конструкции указанные недостатки почти полностью устраняются. Однако светосила объектива при симметричном расположении компонентов значительно ниже, чем в соответствующих несимметричных системах. При съемках в инфракрасном свете хроматическая разность дает себя знать даже в корригированных на хроматическую аберрацию объективах, поскольку для инфракрасных лучей объектив имеет иное фокусное расстояние, чем для излучений видимой части спектра. Существуют два способа устранения этого недостатка. В первом случае наводку по матовому стеклу производят при надетом на объектив темно-красном светофильтре. Однако при этом изображение на матовом стекле становится очень темным, что затрудняет наводку на резкость. В другом случае в наводку вносят поправку на инфракрасные лучи, отмечая ее специальной пометкой R (рис. 45). Такая пометка нанесена на объективы фирмы Лейтца. В объективах других фирм поправка вносится по специальным таблицам. В аппаратах без матового стекла, в частности, малоформатных камерах, при фотографировании в инфракрасном свете также должна вноситься поправка по сравнению с обычной наводкой. В этом случае при установке на бесконечность выдвижение объектива увеличивается примерно на 3 /4 % (стр. 313).

Сферическая и хроматическая аберрации имеют место и в том случае, когда лучи приблизительно параллельны оптической оси объектива. Лучи, направленные под углом к оси, помимо этого, сильно искажают изображение, передавая каждую точку его в виде хвоста кометы, особенно по краям поля. Это искажение называется комой (рис. 46). При симметричном расположении линз по обе стороны диафрагмы кома почти полностью устраняется. Такая четырехлинзовая симметричная конструкция называется апланатом * (рис. 47). Апланат без диафрагмирования дает изображение, отличающееся значительной резкостью в центре поля и лишь небольшой нерезкостью по краям. В отличие от других объективов он работает наиболее резко при полном отверстии. Так как краевые лучи преломляются сильнее, чем центральные, резкость изображения по мере диафрагмирования значительно падает. Одновременно возрастает и кома, особенно по краям изображения. Апланат является двойным, или спаренным, объективом, состоящим из двух ахроматических объективов. Переднюю пару линз можно вывинтить и использовать заднюю пару в качестве ахроматического объектива для пейзажных съемок. Фокусное расстояние ее равно удвоенному фокусному расстоянию целого объектива: при съемке с той же точки, что и целым объективом, масштаб изображения получается вдвое больше. Таким образом, задний компонент апланата может использоваться в качестве телеобъектива. Правда, светосила задней пары линз составляет лишь 1/4 светосилы собранного объектива, так как задний компонент имеет вдвое меньшее относительное отверстие (стр. 66). Плоскость, проходящая через ось наклонного пучка и главную оптическую ось линзы, называется меридиональной плоскостью. Перпендикулярная к ней плоскость, проходящая также через ось наклонного пучка, называется сагитальной плоскостью. Лучи, расположенные в меридиональной плоскости, после прохождения линзы собираются не в виде точки, а в виде так называемой фокальной линии. Это справедливо и в отношении лучей, расположенных в сагитальной плоскости. Фокальные линии для меридиональной плоскости и для сагитальной перпендикулярны друг к другу и находятся на разных расстояниях от линзы. Поэтому плоскость наводки для лучей, расположенных в меридиональной плоскости, не совпадает с плоскостью наводки для лучей, расположенных в сагитальной плоскости, и, следовательно, невозможно получить четкое изображение точки. Практически астигматизм приводит к тому, что в зависимости от фокусировки на краях изображения можно получить резкими либо горизонтальные, либо вертикальные линии объекта.

Отдельные точки изображения в зависимости от углов падения лучей передаются резко в различных, не совпадающих между собой плоскостях. Поверхность, на которой получается четкое изображение, является уже не плоскостью, а искривленной поверхностью (рис. 49). Плоский светочувствительный слой может передать резкими лишь определенные зоны изображения. Эта погрешность называется кривизной поля изображения. Дисторсия также может быть устранена путем коррекции объектива. При этом точке объекта в любом случае будет соответствовать неискаженная точка изображения. Исправленные таким образом объективы называют анастигматами. В них устранены астигматизм, кривизна поля изображения и дисторсия, а также кома. Даже при большой светосиле они дают резкие, неискаженные изображения. Анастигмат является наиболее исправленным, а вместе с тем и самым дорогим объективом, применяющимся в фотографической практике. Даже при полном отверстии диафрагмы изображение будет резкое по всему полю. Как уже говорилось, в симметрично сконструированных анастигматах, или так называемых двойных анастигматах, можно вывинтить переднюю половину объектива, а задний компонент использовать в качестве телеобъектива. Он имеет удвоенное фокусное расстояние, передает объект в двойном масштабе, но светосила его равна лишь 1 /4 светосилы целого объектива. В несимметричных анастигматах этого сделать нельзя. В полусимметричных анастигматах также есть возможность использовать самостоятельно отдельные части. При съемке с одной и той же точки можно использовать три различных фокусных расстояния, применяя передний, задний компонент или весь объектив. Однако, употребляя часть объектива, нужно сильно диафрагмировать,чтобы снимок получился резким по всему полю. Линзы в объективе частью склеены между собой, частью разделены воздушными промежутками. Несклеенные системы линз стоят дешевле и являются более светосильными. Склеенные системы дорогие; поле резкого изображения у них больше, зато они уступают несклеенным конструкциям в светосиле. В связи с этим в практике употребляются в основном полусклеенные системы, особенно в тех случаях, когда ставится задача увеличить светосилу объектива. Необходимо сказать несколько слов о трехлинзовых анастигматах. В свое время было выпущено много фотоаппаратов, оснащенных объективами «Меритар» (фирмы «Людвиг»), «Триоплан» («Мейер»). Эти аппараты значительно дешевле подобных камер с объективами более сложной конструкции. Несмотря на это «Меритар» и «Триоплан» являются вполне качественными анастигматами. Многолетний опыт производства этих объективов подтверждает, что сферическая аберрация, дисторсия, астигматизм, а также кривизна поля изображения имеют в них ничтожную величину. Для фотолюбителей объективы «Меритар» и «Триоплан» являются вполне приемлемыми. При фотографической съемке объект воспроизводится с полной резкостью лишь в одной плоскости. Части объекта, расположенные впереди или позади этой плоскости, дают нерезкие точки изображения, а кружки рассеяния, так как вершины их световых конусов лежат впереди или позади плоскости фотослоя. Эти кружки рассеяния сливаются друг с другом. В результате контуры, лежащие вне плоскости наводки, теряют четкость, а изображение этих частей объекта становится размытым, нерезким. Выбирая достаточно удаленную точку съемки и сильно диафрагмируя объектив, добиваются необходимой глубины резкости (рис. 51).

Однако очень резко работающий анастигмат плохо передает воздушную перспективу пейзажа, марево жаркого дня и т.п. При съемке портрета резкорисующий объектив подчеркивает излишние, зачастую непривлекательные подробности, отвлекающие внимание от главного и лишающие снимок цельности. В таких случаях можно смягчить изображение с помощью диффузионных дисков и других насадок, надеваемых на объектив.

Диффузионные диски представляют особой плоскопараллельные стекла с прошлифованными в них концентрическими кругами. Плоские участки стекла не снижают резкости изображения, в то время как выемки преломляют часть лучей и дают нежный, слегка размытый световой рисунок. Вместо резких контуров на снимке появляются мягкие переходы с богатой игрой светотени. С помощью смягчающей насадки удается иногда добиться весьма художественных эффектов.

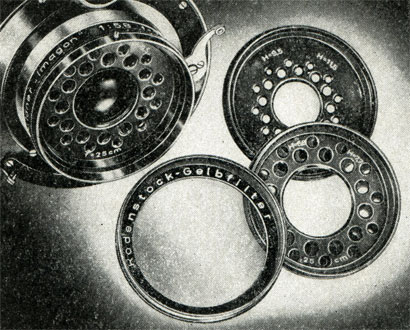

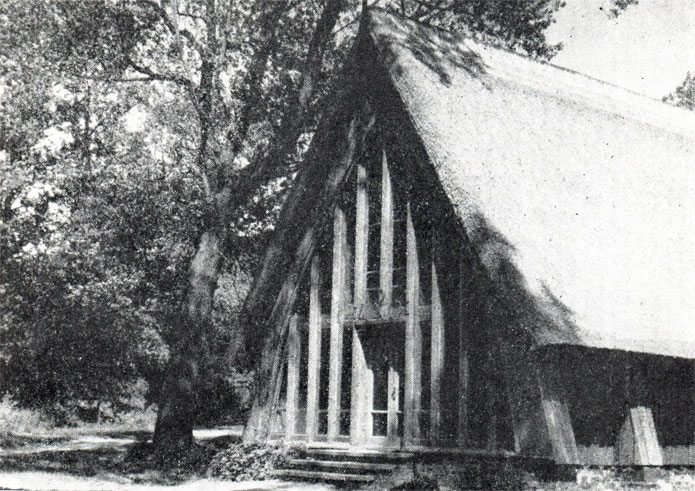

Конечно, не каждый сюжет подходит для съемки мягкорисующей оптикой. Особой конструкцией мягкорисующего объектива является «Имагон» (рис. 52), о котором говорят, что он воспринимает окружающее подобно глазу художника. Чем же достигаются эти особые качества?

Предположим, что точка А’1 совместилась с точкой В’2; обозначим эту точку А’1 = В’2.

Светосила регулируется специальными диафрагмами, имеющими большое центральное отверстие и много маленьких отверстий по краям; вращением кольца последние могут быть уменьшены или полностью перекрыты. Центральное отверстие такой ситовидной диафрагмы дает резкое и яркое основное изображение. Краевые ряды отверстий создают смягчение изображения, степень которого регулируется вращением кольца. Таким образом, можно изменять характер, «настроение» снимка, приводя его в максимальное соответствие с впечатлением, получаемым от данного сюжета человеческим глазом.

|