Чем был эрмитаж изначально

Тайны эрмитажа. кто, когда и как построил?

ТАЙНЫ ЭРМИТАЖА. Кто, Когда и Как построил? ТАЙНЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Кто, Когда и Как построил Эрмитаж? Дознание с пристрастием. https://midgard-edem.org/?p=2008. В том, что официальная историческая наука нагло врёт, убеждаешься сразу же, как удается более близко ознакомиться со зданиями и сооружениями в 18-19 вв. Великолепие в целом и в деталях + сложность архитектурных решений – не под силу даже современным технологиям и мастерам. И самый яркий пример нестыковки истории с истиной – Эрмитаж…

;

Эрмитаж был построен, официально, за 8 лет. При этом неоднократно перестраивался. Но дело в том, что даже при существующем уровне производства, государство сейчас не сможет построить подобное сооружение. Нет технологий, умений, станков, чтобы изготовить отдельные детали с таким качеством и в таком количестве. Если же попытаться это сделать — стоимость затрат превысит подготовку Олимпиады в Сочи. Вопрос — насколько высок был уровень технологий на Руси в 18-19 веке?

жжжжж

Тайны Эрмитажа – сквозь призму создания самого С-Петербурга

Если внимательно смотреть по сторонам, то можно заметить очень много удивительных вещей. В Петербурге можно заметить здания которые мы не умеем строить и сегодня. У нас сегодня нет необходимых технологий. А 300 лет назад были…

Городу Санкт-Петербург всего 308 лет, но он имеет богатую историю. Когда знакомишься со строениями города, то почти каждый дом имеет свою неповторимую жизнь и происхождение. Каждый дом может многое рассказать о своих владельцах, о способах строительства и технологиях, применявшихся при его возведении.

Когда знакомишься с историей основания и строительства города, не может не возникнуть чувства восхищения строителями и архитекторами. Ведь, согласно официальной истории, все дома возводились на болотах, все работы производились вручную, механизмов, облегчающих труд крепостных крестьян и рабочих, не было. Основная масса людей, работавших на строительстве, якобы была безграмотна и безкультурна. И только благодаря Петру I и приглашённым им из «просвещённой» Европы «мастерам» в России смогли преодолеть безкультурие и безграмотность и построить новую столицу.

В том, что официальная историческая наука нагло врёт, убеждаешься сразу при более близком знакомстве со зданиями и сооружениями в историческом центре города.

Самый наглядный пример – это здание Эрмитажа. Строительство его начато в 1754 году. Согласно официальной версии истории, в этот период времени в России население было по-прежнему тотально безграмотным, промышленность была развита очень слабо. Было якобы лишь немного Демидовских заводов за Уралом, немного в Тульской губернии, кое-где встречались камнерезные мастерские, где работали различные «Данилы-мастера».

Однако, давайте посмотрим повнимательнее на здание Эрмитажа. Сказать, что в нём много колонн – это ничего не сказать. В Эрмитаже тысячи колонн. Они разных размеров и форм и изготовлены из различных материалов. В поисковике Интернета можно найти множество старых картин видов Эрмитажа, и современных фотографий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13. В конструкции самого здания применяется много т.н. типовых изделий того времени: это подставки под колонны и оголовки, опоры перекрытий, пролёты лестниц и перила, перекрытия и балконы. Само здание было построено за 8 лет.

Всё это изготовлено не вручную. Все эти элементы изготавливались на разных заводах, привозились на место и собирались. Построить такое здание за столь короткий срок и с таким потрясающим качеством без применения строительной техники и мощных подъёмных механизмов, невозможно! Чтобы все элементы можно было быстро собирать, они должны были подходить друг к другу без какой бы то ни было доработки, а это говорит о наличии в то время системы стандартизации и сертификации изделий (по типу ГОСТов в Союзе), о высочайшем уровне обрабатывающих технологий (по сравнению с сегодняшним уровнем), о широкой кооперации предприятий в масштабах всего государства.

Мало того, чтобы спроектировать и собрать такое здание, нужна соответствующая проектная документация на десятках тысяч листов. Для разработки проектной и технической документации такого объёма и уровня, необходимо привлечь целый проектный институт. А историки нам всё талдычат, что в России почти все были безграмотными в то время! Но ведь изготавливать элементы зданий и собирать их в единое целое должны были люди явно не безграмотные, а с высоким уровнем образования. И ни малограмотные крестьяне, ни другие малограмотные специалисты сделать этого не могли в принципе! Европа была в это время ещё очень своеобразным местом, и поучаствовать в таком строительстве была не способна.

По-другому построить такое здание, как Эрмитаж, никак невозможно!

Согласно существующим сегодня и навязываемым нам представлениям исторической науки о состоянии и развитии общества и государства того времени, это и многие другие здания не должны существовать. Но они стоят, несмотря на многочисленные старания их уничтожить!

Нам могут справедливо заметить, что большинство из этих сооружений построено в 19 веке (200 лет назад), и при чём здесь необразованные первые строители Санкт-Петербурга? Первые строители здесь действительно не при чём, но здание Эрмитажа построено через 50 лет после основания города (260 лет назад, в 18 веке), и строили его якобы безграмотные, необразованные крестьяне из окрестных сёл. А мы сегодня большинство, если не все, из указанных зданий построить не в состоянии! А как же построили их наши якобы необразованные предки, которые якобы совсем недавно ещё жили в землянках?

Объяснения этому нет! А тем, кто задаёт такие вопросы, стараются побыстрее заткнуть рот!

Что же делать? Нужно разыскать реальную информацию о нашем прошлом и пересматривать всю сочинённую нам историю.

Давайте зададимся ещё одним интересным вопросом: А способны ли мы сейчас построить такое здание за 8 лет? Ответ однозначный – НЕТ. А за 20 лет? Ответ: Возможно, если мы предварительно разработаем нужные технологии обработки монолитных изделий, построим новые заводы, придумаем новый транспорт и подъёмные механизмы, разработаем систему стандартов и всё остальное. А если вспомнить, что нужно ещё спроектировать и изготовить все элементы отделки и украшения, то строительство затянется лет на 50. К тому же, стоимость такого здания будет намного больше, чем все спортивные сооружения Сочи, вместе взятые.

Мы сегодня ещё не достигли в промышленности и строительстве такого технологического уровня, который имелся во время строительства многих зданий Петербурга. Эрмитаж опередил свою эпоху на 300 (а может и более) лет…

И напоследок – небольшая видеопрогулка по залам Эрмитажа:

Дорога длиною в жизнь

Блог о путешествиях, жизни и творчестве

Мир — это зеркало

Эрмитаж. Небольшая история, полная восторга

Зима очень располагает к посещению музеев, вот и я, оказавшись в Питере в декабре, решила заполнить пробелы культурного просвещения и насладиться работами признанных мастеров.

Зимний дворец

Эрмитаж располагается в Зимнем дворце, который когда-то являлся главным императорским дворцом России. Построен в 1754-1762 гг архитектором Б.Ф.Растрелли. Конечно же, его оформление превыше всех похвал. Если фасад здания очаровывает взгляд, то что же внутри?

Спросив в кассе билет на посещение ВСЕХ залов и помещений музея, уплатив 400р с предъявлением паспорта гражданки России, я вошла внутрь…

И предстала предо мной красота неописуемая! Все дворцы, доселе виденные, померкли, по сравнению с роскошью убранств залов Эрмитажа. Каждая комната, зал, коридор – произведение архитектурного искусства. Каждый предмет быта – удивительное сокровище. Наверное, именно архитектурные решения произвели наибольшее впечатление, заставляя сердце замирать от восхищения.

Первоначально, обилие залов, расположенных на трех этажах, вводят в тупик – куда идти? Потому идешь наугад, куда глаза глядят, наслаждаясь искусством. Потом начинаешь более-менее ориентироваться, тем более на входе можно взять бесплатную карту с планом залов. У каждого зала есть номер, потому, когда понимаешь, что заблудился, начинаешь идти соответственно номерам.

Серебряная утварь дворца

Картины и экспонаты выставлены тематически. Имеется зал французского искусства, Италии, Испании, Англии, Голландии и других стран. Есть залы, посвященные древностям, античному миру, восточному искусству. Некоторые помещения отданы определенным авторам. Есть временные выставки, где фотографировать запрещено. В основном же, везде можно делать снимки, но без вспышки.

Личная гостиная Марии Александровны («Золотая гостиная»)

Будуар императрицы Марии Александровны

Библиотека Никоkая II

Оказавшись в Эрмитаже впервые, я не имела конкретной цели что-то посмотреть, хотелось увидеть все! И всего там было ой, как много. Потому, после обхода только лишь второго этажа, ноги еле-еле передвигались вперед.

Из известных мне мастеров на глаза попался только Тициан и Рубенс, что уже сильно порадовало.

Картина «Даная», Тициан

Искала картины Леонардо Да Винчи, и вроде бы внимательно искала, но так и не нашла. И только лишь вернувшись в гостиничный номер, решила спросить у Гугла, а есть ли в Эрмитаже Да Винчи? И Гугл ответил: «Конечно же, есть!». И тут я расстроилась – как же так, почему я его не увидела? Посмотрела фото зала с работами маэстро в интернете и с удивлением поняла, что я там, оказывается, была, только фотографировала в этом зале… дверь! А что, красивая дверь, какое тут может быть сравнение с картинами Леонардо. Дверь – наше все)))

Помню, еще смотрю, китаянка запечатлевает на телефон эти самые двери, и думаю – тоже сфотаю, красиво же. Сфотала и дальше пошла, а полотна Да Винчи так и остались незамеченными, а их там представлено два. Это «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта».

Зал Леонардо да Винчи

Малый Итальянский просвет

Храм Зимнего дворца

Повозка IV-III века до н.э.

Через четыре часа блуждания по залам Эрмитажа, я, с сожалением, констатировала факт, что сил на посещение Зимнего дворца Петра I и Главного штаба уже нет. И зря я покупала полный билет. Одно радовало – следующий день, 7 декабря, объявлен Днем Эрмитажа. На афишах значилось, что вход будет бесплатный. Потому в Главный Штаб я вернулась уже днем позже.

Главный Штаб

Это эффектное здание с триумфальной аркой, построенное в 1819-1829 гг архитектором К.И.Росси. Часть его отдана Эрмитажу. Попадая внутрь, оказываешься как бы среди зданий в здании. Видимо, раньше здесь было несколько домов, впоследствии объединенных одной крышей.

Вход действительно оказался бесплатным. И первое, что можно заметить – это красивая лестница со вставкой из зеленого стекла и огромные двери.

Вот такой экспонат 🙂

Большой зал квартиры Нессельроде

В залах главного штаба представлены картины художников XIX-XXI вв, коллекция Фаберже, а так же временные выставки. Больше всего мне запомнились работы Пикассо и Матисса. Я долго стояла и рассматривала полотна этих мастеров, чувствуя, что мой мозг не в силах осознать прелести и смысл данных работ, однако галочку «Я созерцала самого Пикассо и Матисса» мысленно поставила.

Ханс фон Маре (1837–1887) «Двор с гротом в мюнхенской королевской резиденции»

Обнаженная женщина (1907г), Пабло Пикассо

Два полотна Матисса — «Музыка» и «Танец».

Немного прекрасного — Роллер А.А. «Пейзаж с замком»

Яйцо Фаберже, единственное в Эрмитаже

А это свинки Фаберже 🙂

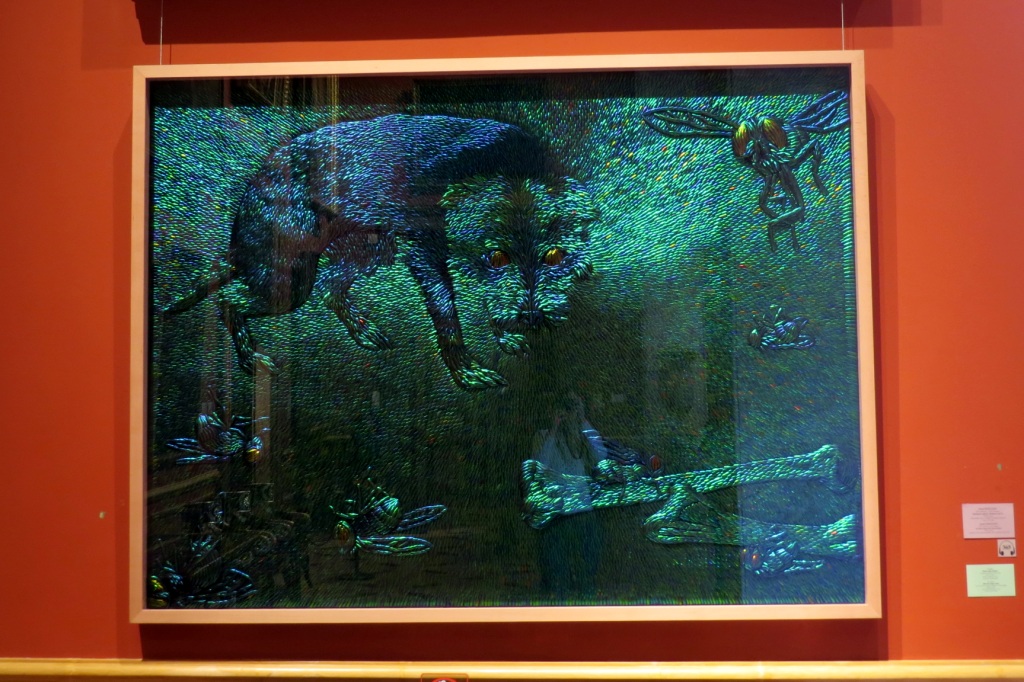

Что еще запомнилось – это временна выставка бельгийского художника Яна Фабра: «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты». Оценивать ее сложно, однако явно одно, равнодушным она не оставит никого. Чего стоят экспонаты из крыльев жука златки, картины, написанные шариковой ручкой, чучела собак и кошек, подвешенные среди серпантина, другие чучела, висящие в зубах черепов.

Картина из крыльев жука златки

Вот как комментирует это сеть: «Фабр рассказал, что трупы кошек и собак он собирал по шоссе, так как люди, стремясь избавиться от своих питомцев, выбрасывают их именно туда. Насекомых также никто не умерщвлял. Панцири и крылья жуков он брал в ресторанах азиатских стран – например, Сингапура и Малайзии, где их едят».

Что касается Зимнего дворца Петра I, то он оказался закрыт, потому на том экскурсия по Эрмитажу завершилась, оставив после себя ощущение красоты, вдохновения и удовлетворения от потраченного времени.

ПС: итак, можно поставить галочку – Пикассо видела, Матисса видела, Тициана видела, дверь рядом с картинами Леонардо Да Винчи видела.

Еще немного прекрасного напоследок — Пьер Нарцисс Герен «Ирида и Морфей»

История Российской империи

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

Эрмитаж: история создания

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – старейшая и крупнейшая сокровищница зарубежного искусства в России и один из крупнейших в мире художественный и культурно-исторический музей.

Его название – Эрмитаж (ermitage) – в переводе с французского обозначает «место уединения, затворничество». Это связано с тем, что первоначально это место (специальный дворцовый флигель – Малый Эрмитаж) задумывалось Екатериной II как интимный уголок императорского дворца, предназначенный для отдыха и развлечений. Здесь были размещены первые 225 картин голландских и фламандских художников, которые она приобрела в Берлине через агентов у комиссионера И. Гоцковского. Таким образом, частное собрание Екатерины II в 1764 г. явилось началом Эрмитажа.

Эрмитаж. Большой Тронный зал

Коллекции Екатерины II

В XVIII веке благодаря Екатерине II в России пробудился интерес к коллекционированию. Это увлечение затем достигло небывалого размаха, в России скопилось огромное богатство – выдающиеся произведения западноевропейских мастеров. Желая утвердить за собой славу «просвещенной государыни», ценительницы искусств, и затмить великолепием своего двора дворцы европейских правителей, она начинает коллекционировать произведения искусства. Знатоки живописи, европейские эрудиты, среди которых был и французский философ-просветитель Дени Дидро, собирали и закупали для русской императрицы коллекции картин. В 1769 г. в Дрездене была приобретена для Эрмитажа богатая коллекция саксонского министра графа Брюля, насчитывавшая около 600 картин, в том числе пейзаж Тициана «Бегство в Египет», виды Дрездена и Пирны кисти Беллотто и пр.

Тициан «Бегство в Египет» (1508 г.)

Тициан «Бегство в Египет»

«Бегство в Египет» — первая крупная работа Тициана. На ней изображена Богоматерь с сыном, они бегут в Египет от царя Ирода, сопровождаемые святым Иосифом. Ангел ведет осла, на котором сидят Мария с Христом, а по траве разгуливают многочисленные животные…

Художник выбрал большой холст удлиненного формата (206 х 336 см), что позволило включить широкую панораму местности, по которой святое семейство направляется в Египет. И хотя главные действующие лица традиционно показаны па первом плане, им уделено меньше внимания, чем пейзажу, изображенному с большой тщательностью и поэтичностью. Композиционное расположение фигур — сдвинутая к левому краю картины группа, ритмичное размещение персонажей друг за другом — создает впечатление длительного и утомительного пути.

В 1772 г. Екатерина II покупает в Париже коллекцию живописи барона Кроза, в которой преобладали картины итальянских, французских, фламандских и голландских мастеров XVI—XVIII века. В их числе — «Святое Семейство» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне, «Даная» Тициана, картины Рембрандта, произведения Рубенса, Ван Дейка, Пуссена, пейзажи Клода Лоррена и работы Ватто.

Джорджоне «Юдифь» (около 1504 г.)

Многие художники обращались к данному сюжету, но Джорджоне создал умиротворённую картину. Юдифь, держа в правой руке меч, опирается на невысокий парапет. Её левая нога покоится на голове Олоферна. За спиной Юдифи развёртывается гармоничный морской пейзаж.

В 1779 г. была приобретена коллекция живописи британского премьер-министра Уолпола, в которой было несколько шедевров Рембрандта (например, «Жертвоприношение Авраама» и «Немилость Амана») и портреты кисти Ван Дейка. А в 1781 г. Эрмитаж приобрел более 5 тысяч рисунков из коллекции Кобенцля в Брюсселе, что послужило созданию коллекции графики.

Еще одним значительным приобретением стала коллекция английского банкира Лайд-Брауна, включавшая античные статуи и бюсты, в том числе скульптуру Микеланджело «Скорчившийся мальчик».

Микеланджело «Скорчившийся мальчик» (1530-1534 гг.)

«Скорчившийся мальчик» — единственная скульптура Микеланджело в России, она находится на постоянной экспозиции в Государственном Эрмитаже. Скульптура изготовлена из мрамора, высота — 54 см. По одной из версий, скульптура задумывалась для проекта капеллы Медичи в церкви Сан-Лоренцо. По другой версии, она была сделана Микеланджело во время нападения испанцев на Флоренцию в 1529-1530 гг., когда он нашел убежище в одном из монастырей. Некоторые искусствоведы считают, что в этой скульптуре Микеланджело отразил угнетенное состояние флорентийцев в этот период. «Скорчившийся мальчик» был приобретён Екатериной II в 1785 г.

Микеланджело «Скорчившийся мальчик»

Затем в Париже была куплена коллекция резных камней герцога Орлеанского. Кроме того, Екатерина заказывала работы Шардену, Гудону, Рентгену и другим мастерам. Ею же были приобретены библиотеки Вольтера и Дидро. В посмертной описи имущества Екатерины в 1796 г. перечисляются 3996 картин.

Дальнейшее развитие Эрмитажа

Императоры Александр I и Николай I уделяют большое внимание дальнейшему развитию музея: они закупают уже не только коллекции, но и отдельные произведения художников. В Риме на распродаже коллекции Джустиниани были приобретены «Лютнист» Караваджо и картина Боттичелли «Поклонение волхвов», которая сейчас находится в Вашингтоне. В 1819 г. была куплена «Мадонна в пейзаже», предположительно кисти Джорджоне. Жозефина Богарне, императрица Франции в 1804-1809 гг., первая жена Наполеона I, подарила Александру I камею Гонзага, а после её смерти была приобретена и вся галерея дворца Мальмезон, происходившая в основном из Касселя. В 1814 г. было приобретено собрание испанской живописи Кузвельта.

Караваджо «Лютнист» (около 1595 г.)

Это одна из ранних картин Караваджо. В работах этого цикла любовное чувство символически передаётся или через образы плодов (как бы приглашающих зрителя насладиться их вкусом), или музыкальных инструментов: музыка — символ мимолётного чувственного наслаждения. Сам художник считал «Лютниста» наиболее удавшимся ему произведением живописи.

«Камея Гонзага» (III век до н.э.)

«Камея Гонзага» — знаменитая камея (ювелирное изделие или украшение, выполненное в технике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях или на морской раковине) из трёхслойного сардоникса, относящаяся к лучшим образцам античной глиптики (искусство резьбы на цветных и драгоценных камнях). Согласно общепринятому мнению, является самой знаменитой камеей Эрмитажа.

Камея представляет собой парный портрет эллинистических супругов, царей Ливии, Македонии, Фракии и Боспора Киммерийского Лисимаха I и Арсинои II. Парный портрет эллинистических супругов устремлён на Запад. Камея выполнена в III в. до н. э. неизвестным автором в Александрии Египетской.

Именно при Николае I была реализована идея превращения Эрмитажа в публичный музей: в 1852 г. Эрмитаж был открыт для посещения, хотя вход в него все-таки был ограничен – надо было получать специальный пропуск в придворной конторе. Николай I внес также существенный вклад в пополнение картинной галереи Эрмитажа, но при советской власти важнейшие из купленных им полотен были проданы в США. На второй распродаже коллекции Кузвельта был куплен шедевр Рафаэля «Мадонна Альба» и «Три Марии у склепа Христа» Аннибале Карраччи.

В 1845 г. по завещанию Татищева (дипломата и коллекционера) к собранию прибавились диптих Робера Кампена «Троица. Богоматерь у камина», ранний диптих ван Эйка «Распятие. Страшный Суд» и другие работы старых мастеров. Примерно тогда же на аукционе коллекции короля Нидерландов Виллема II были приобретены «Благовещение» ван Эйка, «Пьета» Себастьяно дель Пьомбо и «Снятие с креста» Госсарта. В Венеции купили работы мастеров итальянского Ренессанса, в том числе шедевры Тициана (например, «Несение креста») и Пальмы Веккьо.

Новый Эрмитаж

Новый Эрмитаж – первое в России здание, специально построенное в 1852 г. для публичного художественного музея. Является частью музейного комплекса Государственного Эрмитажа. Оно известно своим портиком с десятью гигантскими статуями атлантов. К этому времени в музее хранились уже богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII—XIX веков. К 1880 г. музей посещали уже до 50 000 человек в год.

В XIX веке в Эрмитаж начинают систематически поступать произведения русских живописцев. Но в 1895 г. они передаются Русскому музею, который основал император Николай I.

Важными источниками пополнения фондов во второй половине XIX века становятся также дарения и закупки у отечественных коллекционеров. В музей передаются материалы археологических раскопок. К началу XX века в музее хранились уже тысячи полотен, затем в его коллекции появились и новые произведения искусства.

Эрмитаж в советской России

Музей начал значительно обогащаться за счет национализированных частных коллекций и собрания Академии художеств. Поступили картины Боттичелли, Андреа дель Сарто, Корреджо, ван Дейка, Рембрандта, Кановы, Энгра, Делакруа. Из основного собрания Зимнего дворца музей получил множество предметов интерьера, а также преподнесенные Надир-Шахом сокровища Великих Моголов.

Канова «Три грации» (хариты)

Хариты — в древнегреческой мифологии благодетельные богини, воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало жизни. Имена харит у Гесиода: Аглая («сияющая»), Евфросина («благомыслящая»), Талия («цветущая»).

Имена харит и их число в вариантах мифов различны. Харит могло быть две, иногда четыре. Xариты близки Аполлону. В Делосском храме он держит на ладони трёх харит, а в пифийском храме Аполлона (Пергам) было их изображение.

Харитам соответствуют римские грации.

В искусстве хариты-грации обычно изображаются таким образом, что две крайние стоят лицом к зрителю, а та, что посередине, — спиной, с головой, повёрнутой вполоборота. Такова была их античная поза, известная и копировавшаяся в эпоху Ренессанса. В разные века грации наделялись разным аллегорическим смыслом. Сенека описывает их как лучезарных девушек, обнажённых или одетых в свободные одежды, они олицетворяли тройственный аспект щедрости: оказание благодеяния, получение благодеяния и оплату благодеяния. Флорентийские философы-гуманисты XV века видели в них олицетворение трёх фаз любви: красота, возбуждающая желание, которое приводит к удовлетворению. Есть и ещё одна интерпретация: целомудрие, красота и любовь.

В 1948 г. был закрыт Музей нового западного искусства и его культурное наследие было перераспределено между музеями Петербурга и Москвы. В Эрмитаж влились части московских собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова. Теперь хронологические рамки коллекции значительно расширились благодаря работам импрессионистов, Сезанна, ван Гога, Матисса, Пикассо и других художников новых направлений.

Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX-начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке.

Поль Сезанн «Берег Марны»

Поль Сезанн «Берег Марны»

Пейзаж Сезанна подчеркнуто статичен: почти горизонтальной линии берега реки противопоставлены строгие вертикали дома и деревьев на берегу. Неподвижность пейзажа усиливается тем, что он отражается в зеркальной, словно застывшей, воде. Река кажется застывшей, как зеркало, неподвижными кулисами стоят деревья по берегам.

Если у импрессионистов мир порою растворялся в солнечном блеске, в постоянно меняющейся световоздушной атмосфере, то у Сезанна он вновь обретает весомость: в пейзаже подчеркнута структура здания и объемность массы деревьев. Деревья в картине образуют обобщенную массу, что характерно для импрессионистов.

Но вместе с приобретениями в этот период времени имели место и тяжелые потери. Бриллиантовая комната Зимнего дворца была переведена в московский Кремль, послужив основой для Алмазного Фонда. Часть собрания живописи старых мастеров (в том числе некоторые работы Тициана, Кранаха, Веронезе, Рубенса, Рембрандта, Пуссена) была передана в московский Музей изобразительных искусств.

В результате распродаж 1929-34 годов 48 шедевров навсегда покинули Россию: Эрмитаж лишился единственного произведения Ван Эйка, лучших вещей Рафаэля, Боттичелли, Хальса и ряда других старых мастеров.

Во время Великой Отечественной войны основная часть собрания Эрмитажа (более двух миллионов единиц) была эвакуирована на Урал. Подвалы зданий Эрмитажа превратились в бомбоубежища, и как музей он не работал. Но сотрудники Эрмитажа продолжали вести научную работу и даже устраивать лекции по искусствоведению. Еще до окончания войны в залах музея начались восстановительные работы, а вскоре после войны в Ленинград вернулись все эвакуированные культурные ценности, и Эрмитаж был снова открыт для посетителей. Ни один экспонат не был утерян за время войны, и лишь небольшую их часть потребовалось реставрировать.

По окончании войны в Эрмитаж стало поступать трофейное искусство из музеев Берлина, включая Пергамский алтарь и ряд экспонатов Египетского музея. В 1954 г. была организована постоянная выставка этих поступлений, затем советское правительство по просьбе правительства ГДР вернуло их в Берлин в 1958 г. В начале 1957 г. открылся для посетителей третий этаж Зимнего дворца, где были выставлены произведения из Музея нового западного искусства.

В настоящее время

Музейный комплекс Эрмитаж

Сейчас музейный комплекс Эрмитажа составляют пять зданий, связанные друг с другом на Дворцовой набережной:

Также в комплекс зданий Государственного Эрмитажа включены служебные постройки:

На сегодняшний день коллекция музея насчитывает около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.