Чем был знаменит новгород в старину

Великий Новгород в древности

Великий Новгород в древности. Принятое в исторической науке название периода истории Великого Новгорода от основания города в IX в. до присоединения к Московскому государству в 1478 г.

Древний Новгород был важнейшим центром образования древнерусской государственности, одним из самых известных городов Восточной Европы, крупнейшим центром международной торговли, столицей одной из крупнейших земель Древней Руси, местом расцвета древнерусской культуры, письменности и архитектуры. Древнерусский период истории города в историографии обычно подразделяют на два этапа – начальный (IX – начало XII вв.) и республиканский (2-я четверть XII в. – 1478).

Формирование города у истоков р. Волхов приходится на IX-Х вв. Древнейшая часть современной городской черты Великого Новгорода – т.н. Рюриково Городище. Именно здесь, по мнению многих специалистов, находился упоминаемый в летописях т.н. «Новый Город», с которым связано становление династии Рюриковичей.

К середине IX в. относят образование конфедеративного союза с участием новгородских (ильменских) словен, кривичей и финно-угорских племен. Уже с этого времени здесь формируются особые традиции государственности, заложенные при призвании Рюрика на княжение и предполагавшие ограничение княжеской власти. Первоначально князю не разрешалось претендовать на доходы, превышавшие т.н. «дар», представлявший собой княжеское жалованье. Уже к началу Х в. отмечается противостояние князя и решавшего общегосударственные вопросы новгородского самоуправления в форме веча. Игравшие ведущую роль в вечевых собраниях новгородские бояре постепенно добились существенного ограничения полномочий князя. Бояре сначала получили право неподсудности князю, затем была узаконена практика приглашения и изгнания князя, которому с начала XII в. было запрещено владеть землями на всей огромной территории Новгородской земли.

Положение Новгородской земли в составе Древнерусского государства было особенным. Изначально новгородские князья назначались из Киева, однако уже к концу XI в. новгородцы добились выбора посадника из местного боярства – социальной группы, выражавшей тенденцию к политической самостоятельности. С зависимостью от Киева было покончено в 1136 г. в результате так называемого «новгородского восстания»: назначенный Киевом князь Всеволод Мстиславич вместе с женой, детьми и тёщей был арестован, а затем изгнан из города.

Именно в это время утверждается новгородская «вольность в князьях» – традиция самостоятельно приглашать князя на договорной основе, ставшая краеугольным камнем политического строя Новгородской республики.

К первой четверти XIII в. политическая система Новгородской республики приняла свой законченный вид. Утвердился круг выборных должностей, в который помимо князя входили посадник, тысяцкий и новгородский архиепископ; высшим государственным органом оставалось вече. Купечество было организовано в самоуправляющиеся корпорации во главе со старостами. После признания Новгородом зависимости от Золотой Орды изменилось содержание принципа «вольности в князьях»: теперь новгородцы выбирали себе князя, получившего от Орды ярлык на «великое княжение». Одновременно с этим личное участие великих князей в делах республики было сведено к минимуму, а в самом городе их представляли наместники.

Культурная специфика Новгорода определялась своеобразием политического устройства, а также тесными контактами с европейскими странами. Широкое распространение берестяной письменности свидетельствует о массовой грамотности новгородцев. Со второй половины XI века в республике сформировалась традиция летописания, а также монастырская книжная традиция. На новгородской земле сложилась развитая и самобытная архитектурная школа; изобразительное искусство развивалось в основном в рамках церковной живописи.

Закат Новгородской республики пришелся на вторую половину XV в. Зажатый между Великим княжеством Литовским и Московской Русью, Новгород не смог противостоять экспансионистской политике Ивана III. В результате двух его успешных походов 1471 и 1478 гг. новгородские земли были инкорпорированы в состав Великого княжества Московского, вечевой колокол был увезен в Москву, а само вече – уничтожено как политический институт.

Литература

Порфиридов Н.Г. Древний Новгород: очерки из истории русской культуры 11–15 вв. М.; Л., 1947.

Данилова Л.В. Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в XIV–XV вв. М., 1955.

Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.; Л., 1961.

Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV–XV вв. М., 1963.

Новгород: к 1100-летию города. Сб. ст. М., 1964;

Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения: конец XIV – начало XVI вв. Л., 1975.

Куза А.В. Новгородская земля // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975.

Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII – начало XV в. М., 1976.

Каргер М.К. Новгород. 4-е изд. Л., 1980;

Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981;

Янин В.Л. Древнее славянство и археология Новгорода // Вопросы истории. 1992. № 10.

Янин В.Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998.

Янин В.Л. У истоков Новгородской государственности. Великий Новгород, 2001.

Янин В.Л. Новгородские посадники. 2-е изд. М., 2003.

Янин В.Л. Средневековый Новгород. М., 2004.

История города

Смотрите также

Великий Новгород — один из древнейших городов России, расположенный на ее Северо-Западе у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Его история неразрывно связана со всеми важнейшими этапами жизни русского государства. Дважды в середине IX века и в конце XV века он стоял у колыбели русской и российской государственности. Великий Новгород — родина российских демократических и республиканских традиций, важный духовный оплот православной Руси.

Великий Новгород — один из наиболее значительных центров просвещения и крупнейший европейский художественный центр. На протяжении столетий он был надежной крепостью на северных и западных границах Руси. История Новгорода уходит своими корнями в далекое прошлое.

Исконным населением новгородской земли были финно-угорские племена, оставившие память о себе в названиях многочисленных рек и озер. В VI веке в новгородскую землю пришли немногочисленные племена славян-кривичей, а в VIII веке в процессе славянского заселения Восточно-Европейской равнины сюда пришло племя словен.

Экономическая жизнь и политическое взаимодействие племен оказались связанными с мощным международным Балтийско-Волжским торговым путем, проходившим по Волхову, Ильменю и Мсте.

Борьба с господствовавшими в международной торговле скандинавскими купцами-воинами способствовала ускорению процесса складывания государственных отношений. К середине IX века у истоков Волхова сформировался центр политического общения племен, живших на многочисленных реках, впадающих в озеро Ильмень, сложилась система их военного взаимодействия. Сбор и выплата варягам дани заложили основу государственного налогообложения. В 862 г. для исполнения судебных и правоохранительных функций вождями племен был приглашен скандинавский князь с дружиной, положивший начало княжеской династии Рюриковичей, более семи с половиной веков управлявшей всеми русскими землями.

В начале X столетия новгородские племена словен и кривичей вместе с князем Игорем и скандинавскими дружинами начали поход на юг для обеспечения равноправной торговли с Византией. Были завоеваны Смоленск и Киев, на границе опасного Дикого поля — степей, был заложен опорный пункт для дальнейшего движения на Константинополь.

Походы Игоря и его воеводы Олега позволили достигнуть поставленной цели — проложить торговый путь «из варяг в греки» Последствием стало объединение восточнославянских племен и формирование древнерусского государства со столицей в Киеве

Первые киевские князья стали полноправными хозяевами южнорусских земель и продолжали нести службу в Новгородской земле. Сложившуюся традицию нарушил князь Святослав Игоревич, сосредоточивший свои политические интересы на низовьях Дуная. В середине X в. отсутствие полноценной государственной власти в Новгородской земле ускорило переселение вождей племен в политический центр у истоков Волхова, началось формирование Новгорода как города.

В 970 г. новгородцы обратились к Святославу с требованием дать им князя, угрожая, в противном случае, найти его в другой земле. Компромиссом стало направление в Новгород сына Святослава и рабыни — Владимира.

После смерти отца Владимир был изгнан из Новгорода, но в 980 г. он вернулся со скандинавским отрядом и завоевал город. После утверждения Владимира на киевском престоле положение Новгорода в Киевской Руси перестало отличаться от других земель.

Это позволило княжеской власти без особого труда утвердить в Новгороде христианство в качестве официальной государственной религии. В конце X в. здесь была построена тринадцатиглавая деревянная Церковь св. Софии Премудрости Божией. В необычном многоглавии храма возможно нашло отражение традиционное мировоззрение новгородцев, связанное с господствующими у них дохристианскими языческими культами. Новгородская София побудила князя Ярослава Мудрого построить в 1037 г. тринадцатиглавый каменный Софийский собор в Киеве.

Принятие христианства постепенно превратило Новгород в мощный духовный центр Руси. Заслуги новгородских владык в защите и развитии православия были отмечены в середине XII столетия возведением их в сан архиепископов и сделали новгородскую владычную кафедру наиболее важной в русской православной церкви.

С Новгородом связана жизнь и деятельность одного из выдающихся деятелей русского средневековья — Ярослава Мудрого. Руками новгородцев он дважды был посажен на великокняжеский престол в Киеве. В течение десяти лет Новгород был местопребыванием великого князя, фактической столицей русских земель, принадлежавших Ярославу.

При Ярославе Мудром возобновило свою деятельность Новгородское государственное вече, новгородская аристократия — потомки родоплеменных вождей — получили особые судебные права и налоговые льготы, была создана древнейшая редакция Русской Правды.

Важным этапом в формировании республиканских традиций стало обретение новгородской аристократией самоуправления. С конца XI в. новгородцы начинают избирать себе посадников, а затем и тысяцких, участие которых в политической жизни государства постепенно расширяется.

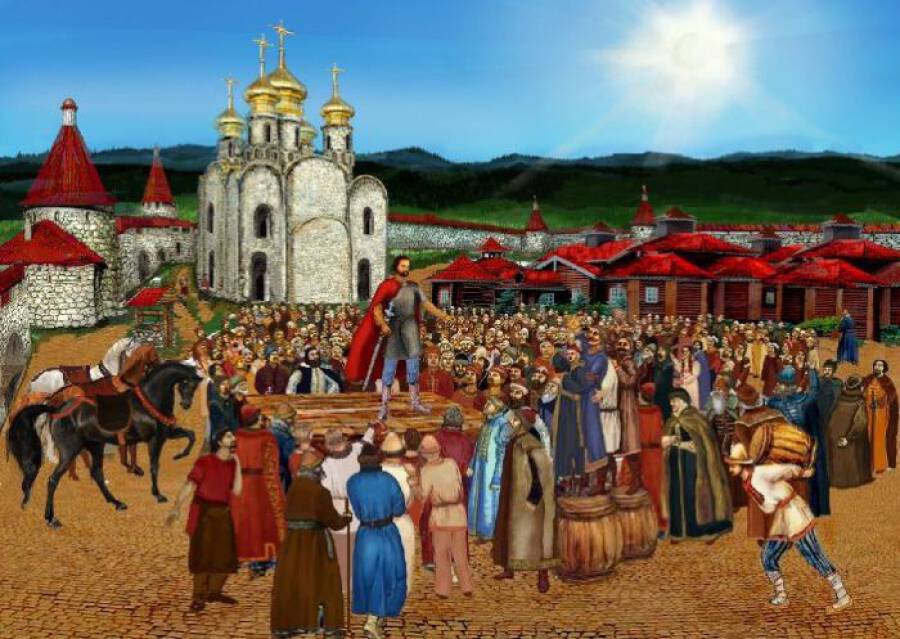

В 1136 г. новгородцы вместе с псковичами и ладожанами на вече изгнали князя Всеволода Мстиславича и объявили о своей «Вольности в князьях». Это привлекло к Новгороду внимание многих русских князей, стремившихся занять великокняжеский стол, и на пути к нему получить поддержку Новгорода. Каждый претендент старался завести своих сторонников в городе. Формировались партии, ожесточенно враждовавшие между собой. Широкое развитие получило народное вече на Ярославовом дворище с участием всех жителей города, вечевые собрания в городских концах.

Разрушить новую традицию попытался великий владимирский князь Андрей Боголюбский. В 1169 году он объединил дружины южнорусских князей и бросил их на уничтожение Новгорода. Город не имел профессиональной армии, укреплений и не успел собрать ополчение. Силы нападавших и защитников города оказались очень неравны. Тем не менее армия Андрея была не только разгромлена, но и взята в плен. Новгородцы связывали эту победу с помощью и заступничеством чудотворной иконы Божией Матери «Знамение», почитающейся с тех пор в качестве национальной реликвии русского народа.

В середине ХIII в. обрушившееся на Русь татаро-монгольское нашествие во многом коснулось и Новгорода. Поход Орды на Новгород в 1238 г. закончился неудачей для завоевателей. Героизм и мужество защитников нового Торга, оказавшегося на пути Орды, задержали татарскую конницу почти на месяц. Начавшаяся весенняя распутица заставила захватчиков повернуть назад. Тем не менее, по воле великого князя Александра Невского Новгород в полной мере разделил экономическое бремя, возложенное Ордой на Русь. Огромная и достаточно плотно заселенная новгородская земля выплачивала большую часть причитавшегося с Руси «татарского выхода», снижая тем самым угрозу новых разрушительных набегов на южнорусские земли.

Избежавший разрушения город сыграл важную роль в защите северо-западных рубежей Руси от шведской и немецкой крепостной агрессии. В 1240 г. новгородское ополчение разгромило шведскую военную экспедицию при слиянии рек Невы и Ижоры, а в 1242 г. новгородцы вместе с владимирской дружиной разгромили на льду Чудского озера объединенные силы Ливонского и Тевтонского крестоносных орденов. Рыцарской армии был нанесен самый большой урон за всю историю средневековых войн. Одержанная победа была закреплена разгромом Ливонского ордена а Ракворской битве в 1268 году.

Усилия новгородцев и псковичей разрушили планы католической Европы по духовному закабалению Руси, ослабленной ордынским нашествием, позволили сохранить православие как основу народного духа.

На протяжении столетий Новгород собрал вокруг себя огромные территории. Перед лицом все громче звучавших объединенных тенденций со стороны Москвы, Твери, Великого княжества русско-литовского новгородская аристократия пыталась сохранить и обеспечить независимость новгородского государства. Новгород успешно боролся с армиями Михаила Тверского и Дмитрия Донского, в период братоубийственной междоусобной войны в начале XV века принял у себя и укрыл ее организатора и вдохновителя Дмитрия Юрьевича Шемяку.

Борьба двух тенденций особенно обострилась в ее родине XV столетия, когда Новгород в нарушение ранее подписанного соглашения с Москвой, призвал на княжение великого князя Казимира, государя католической Литвы. Москва в 1471 году ответила на новгородское «предательство» военным походом, выявившим глубокий раскол внутри самого новгородского общества. Архиепископский поляк отказался сражаться против великого князя Московского, а «переветник» Упадыш заклепал пушки железом, чем вывел из строя всю новгородскую артиллерию.

Убедившись в нежелании большинства жителей Новгородской земли защищать интересы узкого круга новгородской аристократии, великий государь московский Иван III совершил в 1478 г. поход на Новгород «миром». Город сопротивления не оказал, правящие круги просили лишь гарантировать им безопасность, сохранить имущество и земельные владения.

Присоединение Новгорода к Москве положило начало единому российскому государству, открыло новую страницу русской истории.

XV век стал новой страницей и в истории самого Новгорода. Все новгородские землевладельцы были выселены в другие земли, а их владения розданы московским дворянам.

Продолжали развиваться ремесло, торговля, новый расцвет переживала культура, впитавшая в себя многие традиции древнего города.

Возможно, сохранение новгородских традиций вызвало особое раздражение у нездорового, мнительного царя Ивана Васильевича Грозного, подвергшего в 1570 году новгородскую землю невиданному по своей жестокости опричному разгрому. По всей земле были замучены тысячи людей, разграблены церкви и монастыри, деревни и села пришли в запустение.

XVII век начался для Новгорода с новых несчастий. В 1611 — 1617 гг. он был оккупирован шведами, вновь разграбившими и разрушившими город. После шведского разорения Новгородская земля уже не смогла восстановить былую мощь.

Еще на протяжении столетия Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга в начале XVIII века и перенос столицы империи на берега Невы привели к утрате и этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.

Великий Новгород

Город Великий Новгород (Россия)

Новгород впервые упоминается в летописях в 9 веке. Наряду с Киевом он являлся одним из центров Руси и местом, где был призван легендарный Рюрик. На протяжении большей части Средневековья Новгород процветал благодаря торговле и был одним из богатейших русских городов. До наших дней здесь сохранились уникальные древнерусские церкви и могучий кремль, называемый Детинец.

Содержание

Может быть интересно:

География и климат

Великий Новгород расположен на северо-западе Европейской части России в 150 км от Санкт-Петербурга и 550 км от Москвы. Город построен на Приильменской низменности на реке Волхов, недалеко от её истока, которым является озеро Ильмень.

Новгород имеет умеренно континентальный климат, который характеризуется сравнительно холодной, часто снежной зимой и прохладным дождливым летом. Довольно дождливая здесь и осень. Зима в Новгороде обычно длится с ноября по март.

Информация для туристов

Лучшее время посещения

История

Новгород впервые упоминается в летописях в 859 году. Хотя учёные полагают, что славянское поселение на реке Волхов было основано в 7-8 столетии. Древнейшей частью города является Рюриково городище, расположенное в 2 км от современного центра и ставшее затем княжеской резиденцией. Новгород («Новый город») был образован в 10 веке и стал одним из центров Руси, а также столицей одноимённой республики, которая просуществовала до 15 века, пока не была подчинена Москвой.

Точная дата основания Великого Новгорода до сих пор вызывает споры. Многие уверены, что поселение здесь было основано ильменскими словенами и существовало ещё до прихода Рюрика.

Новгород имеет богатую и древнюю историю. Независимая Новгородская республика была основана в 1136 году и считается одной из древнейших европейских демократий. Она процветала благодаря своему выгодному географическому положению и интенсивной торговле. Река Волхов исторически делит город на две части: Торговую и Софийскую, которые в Средневековье соперничали друг с другом, что часто перерастало в серьёзные конфликты.

В 862 году (согласно древних летописей) на княжении был приглашён Рюрик. В 864 году против варягов новгородцы подняли восстание, но оно было подавлено. В 11 веке город был захвачен и разграблен полоцкими князьями. К 12 веку Новгород подчинил обширные земли от Южной Финляндии и Карелии до Урала.

Во второй половине 13 века Новгород заключает договор с несколькими городами Ганзейского союза. В 1478 году город был подчинен московским князьями, что ознаменовало конец Новгородской республики. После этого Великий Новгород постепенно теряет свое значение. При Иване Грозном опричники разорили город и убили множество жителей. В начале 17 века Новгород был оккупирован и разорён шведами.

В 1708 году город был включён в состав Петербургской губернии. В 1727 году была основана Новгородская губерния. В 1927 году губерния вошла в состав Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны Новгород с августа 1941 года по январь 1944 года был оккупирован фашистами. Война оставила страшный след, уничтожив многие древние памятники. В 1999 году город был переименован в Великий Новгород

Как добраться

Новгород имеет регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. На автобусе сюда можно добраться также из Пскова, Таллина, Риги и некоторых других городов России и Прибалтики.

Покупки

В качестве сувениров в Новгороде покупают местный мед, варенье из шишек, изделия из бересты, сбор Иван-чая, валдайские колокольчики, пряники.

Новгородская кухня издревле славилась обилием рыбных блюд и дичи. Сейчас из традиционной кухни здесь можно попробовать знаменитые сульчины, рыбу, фаршированную квашеной капустой, картофельные зразы с грибами, зайчатину в ягодах с грибами, щи из квашеной капусты, яишню по-крестецки. Из напитков, конечно, квас и медовуха.

Достопримечательности

До наших дней Великий Новгород сохранил несколько великолепных памятников древнерусской архитектуры, которые включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новгородский кремль

Главной достопримечательностью города является внушительный Кремль или Детинец. Он был основан Ярославлом Мудрым и впервые упоминается в 1044 году, являясь древнейшим сооружением такого типа в России. Кремль являлся административным и религиозным центром древнего города, где проходили вече и другие важные исторические события.

Новгородский кремль выглядит наиболее впечатляющее со стороны Волхова. Через него проходит древняя дорога, которая соединяет Софийскую и Торговую часть Новгорода.

Детинец считается одной из самых значительных древнерусских крепостей и уникальным памятником средневекового зодчества. Новгородский кремль имеет общую площадь около 12 га и протяжённость стен 1.5 км. Стены Детинца имеют высоту от 8 до 15 метров и толщину от 3 до 6 метров. Кремль окружён глубоким рвом. Из двенадцати первоначальных башен сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и Владимирская.

Самой высокой башней Новгородского кремля является Кокуй. Это сторожевая башня 17 века высотой почти 39 метров, которая отличается от других башен Детинца.

Достопримечательности Кремля

Собор сохранил фрагменты древних фресок 11-12 века, а также более поздние росписи 19 столетия. Оригинальный иконостас 12 века, к сожалению, не сохранился. Существующий иконостас датируется 14-16 веками и содержит несколько ценных реликвий. Немного в стороне от собора находится звонница, упоминаемая с 15 века.

Памятник Тысячелетию России был установлен в Новгороде по указу императора Александра II в 1862 году в ознаменовании тысячелетней истории государства. Отсчёт истории государства Российского ведётся от призвания Рюрика на княжении. Памятник выполнен из бронзы и содержит 129 фигур, олицетворяющих историю России с 9 по 19 столетия. К сожалению, оригинальный памятник был повреждён в годы Великой Отечественной войны немцами, но уже в 1944 году был восстановлен.

В кассе Софийской звонницы можно купить билеты, позволяющие осуществить прогулку по «боевому ходу» Кремля (по стенам Детинца с посещением некоторых башен).

Другие достопримечательности Новгородского кремля:

Памятники истории и архитектуры

В Средневековье вдоль торга тянулись пристани, где стояли многочисленные суда. Сейчас здесь можно увидеть несколько интересных сооружений: от храма 12 века до гражданских сооружений 17 столетия. Длинная аркада, которая является современным символом торга, была построена во времена Петра Великого для гостиного двора.

Интересным объектом является Ганзейский фонтан, построенный в 2009 году. Он выполнен из гранита и на нем размещены гербы ганзейских городов.

К сожалению, Рюриково городище ныне находится в руинах. Здесь можно увидеть фрагменты хозяйственных построек, а также стены Благовещенского собора, основанного Мстиславом Великим в начале 12 столетия.

Церкви и монастыри Великого Новгорода

Монастырь Десятинный Рождества Богородицы по легенде был основан в конце 10 века. Хотя скорее всего монастырь был образован в 13-14 веке. Во всяком случае именно этим периодом датируются письменные упоминания о нём. Его изюминкой является высокая каменная колокольня 19 века, которая была перестроена в 1903 году. К сожалению, церковь монастыря была повреждена в годы Великой Отечественной войны и в 60-х годах 20 века разобрана на стройматериалы.

Антониев монастырь был основан в первой половине 12 века. По легенде его основал Антоний, родившийся в Риме. В 1117 году был заложен собор Рождества Христова, известный красивыми росписями и фресками. Монастырь был разорён опричниками в 16 веке и шведами в начале 17 столетия.

В состав монастырского комплекса входит великолепный древний главный храм св. Георгия с фрагментами фресок, 52-метровая колокольня, несколько церквей и хозяйственных корпусов. Монастырь до сих пор является действующим, а церковь св. Георгия использовалась как усыпальница новгородских князей.

Свято-Духов монастырь упоминается в летописных документах с 12 века. В Средневековье являлся одним из крупнейших монастырей Новгорода. До наших дней от монастыря сохранилось две церкви (св. Духа и св. Троицы). Церковь св. Духа была основана в 14 веке и полностью перестроена в 19 столетии. Церковь св. Троицы датируется 16 веком и считается ярким примером русской религиозной архитектуры того периода.

Зверин монастырь был основан в 1148 году на месте княжеских охотничьих угодий. Его архитектурной доминантой является Покровский собор, построенный в начале 20 века, а также несколько небольших средневековых церквей.

.jpeg)

Церковь Параскевы Пятницы построена в начале 13 века иноземными купцами и расположена на древнем торге. Посвящена покровителю торговцев.

_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.jpg)

Церковь Федора Стратилата на Щирковой улице была построена в 13 веке на месте более старой церкви. Нынешний вид здание приобрело в 17 столетии. В начале 19 века к церкви была пристроена барочная колокольня.

Церковь Петра и Павла в Кожевниках считалась одной из самых красивых церквей Новгорода. Была построена в начале 15 века в районе, где жили мастера по выделке мехов. Здание сохранило оригинальную структуру периода поздней Новгородской республики.

Церковь Троицы на Редятиной улице была основана в 12 веке. Каменная церковь на этом месте была построена в 14 столетии. В 18 веке здание было перестроено. В 19 веке к нему была пристроена колокольня.

.jpeg)

Церковь Спаса Преображения на Ковалевом Поле была построена в 14 веке по заказу новгородского боярина. Церковь была известна красивыми фресками. В годы Великой Отечественной войны здание было полностью разрушено и восстановлено в послевоенные годы.