Чем была больна цветаева

Депрессия Марины Цветаевой

Все плохое вдруг сплелось в трагический узел в жизни Цветаевой: муж Сергей Эфрон, пожелавший вернуться из Парижа в Россию, стал сотрудничать со спецслужбами, которыми затем был ложно обвинен и расстрелян. Сестра и дочь Марины находились в заключении, отношения с сыном не ладились, работы и денег не было.

Христос и Бог! Я жажду чуда

Теперь, сейчас, в начале дня!

О, дай мне умереть, покуда

Вся жизнь, как книга для меня.

Эту «Книгу жизни» надо заполнить духовно полезным содержанием, прежде чем Бог и только Бог закроет ее. В 28 лет она пишет прекрасные строки:

Целому морю – нужно всё небо,

Целому сердцу – нужен весь Бог.

Внучка священника, Марина Цветаева трепетно относилась к Библии, знала ее с детства. 19 ноября она написала Пастернаку: «У меня есть к вам просьба: подарите мне на Рождество Библию: немецкую, непременно готическим шрифтом, не большую, но и не карманную: естественную. И надпишите. Буду возить с собой всю жизнь!»

Правда, уже в 1913 году она моделирует и свою кончину:

Уж сколько их упало в бездну,

Разверстую вдали!

Настанет день, когда и я исчезну

С поверхности земли.

Смерть младшей дочери Ирины, породившая чувство неисполненного материнского долга, тревога за мужа, воевавшего в Белой армии, возбуждают в ее душе нежелание жить. Повествуя о поэте Андре Шенье, казненном в период Французской революции, она сожалеет:

Андрей Шенье взошел на эшафот,

А я живу, и это страшный грех!

Сатана извращает психику творческих личностей настолько, что они поэтизируют добровольный уход из жизни, на который никто из людей не имеет права.

«Если кто разорит храм, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор. 3:17).

В 1910 году Валерий Брюсов в стихотворении «Демон самоубийства» вскрыл сатанинский механизм самоубийственного обольщения:

В ночном кафе, где электрический

Свет обличает и томит,

Он речью, дьявольски-логической

Вскрывает в жизни нашей стыд.

Не исключено, что тонкая организация натур поэтов Серебряного века в условиях жестокой действительности предрасполагала их к суицидам. Надежда Мандельштам жаловалась, что систематическая травля довела ее супруга Осипа Мандельштама до мании преследования, вследствие чего в Чердыни он выбросился из окна, сломав ногу. Константин Бальмонт, по свидетельству его жены, «в одном из приступов меланхолии тоже в 1890 году выбросился из окна своей комнаты на третьем этаже на мостовую, разбил голову, сломал ногу и руку, и больше года пролежал в больнице в больших страданиях». Вряд ли поэты сами хотели этого, в этих навязчивых действиях просматривается дьявольское подстрекательство.

Когда в Чистополе Цветаевой не удалось сразу устроиться на работу, она воскликнула: «Хоть головой в Каму!» Мысли о самоубийстве стали навещать ее постоянно. Она писала о самоубийствах Стаховича и Маяковского.

Духи зла в качестве своих жертв нередко избирают людей, обладающих творческими способностями. Они стараются настроить их на волну сотворчества с собой. Небезынтересны в этом аспекте высказывания русской поэтессы Марины Цветаевой. Почитательница Цветаевой — Ольга Колбасина-Чернова в 1923 году записала свои откровенные беседы с Мариной в Праге. Эмигрантки из России оказались соседками по квартире, которых сблизила поэзия. На кухне женщины готовили пищу и говорили о творчестве.

«Состояние творчества есть состояние наваждения. Что-то, кто-то в тебя вселяется. Твоя рука исполнитель — не тебя, а того, что через тебя хочет быть. Наитие стихий — это творчество поэта», — утверждала Марина Цветаева.

Творчество, таким образом, было «наитием стихии», под напором которой поэтесса творила, выражая волю этой стихии. Гений по её определению — высшая степень подверженности наитию.

По определению Цветаевой, «художественное творчество в иных случаях — атрофия совести. Все мои вещи стихийны, то есть грешны. »

Ольга Колбасина-Чернова в своих мемуарах заметила, что «этой стихией была гордыня, непревзойденная Маринина гордыня: она всем шла наперекор».

В творчестве Цветаевой со временем появляется завуалированная богоборческая, греховная направленность. Вполне возможно, что именно эта настроенность тоже привела поэтессу к самоубийству.

Жаль, конечно, что столь печально закончилась земная жизнь этой умной и талантливой женщины.

Воздействие злых сил на людей искусства нередко приводят их либо к гибели, либо к различным формам помешательства (как это случилось с Моцартом, Лермонтовым, Блоком, Брюсовым, Есениным, Врубелем, Ван Гогом, Сальвадором Дали и другими). Подобный вывод делает итальянский психиатр Ломброзо в его книге «Гениальность и помешательство». Помимо того, одаренные люди, как замечает Ломброзо, подвержены таким порокам, как болезненная гордыня, сексуальная распущенность, пьянство и наркомания. И еще он пишет: «Все, кому выпадало на долю редкое «счастье» жить в обществе гениальных людей, поражались их способности перетолковывать в дурную сторону каждый поступок окружающих, видеть всюду преследования и во всем находить повод к глубокой, бесконечной меланхолии».

Марина Цветаева незадолго до самоубийства с пафосом восклицала в цикле «Стихи к Чехии» весной 1939 года:

О, чёрная гора,

Затмившая весь свет!

Пора— пора — пора

Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.

В Бедламе нелюдей.

Отказываюсь — жить.

С волками площадей

Отказываюсь — выть.

Не надо мне ни дыр

Ушных, ни вещих глаз.

На Твой безумный мир

Ответ один — отказ!

В этих строчках звучат интонации отчаяния, гордости, и вызова Творцу. Бунт против Бога, выражается в словах: «Твой безумный мир». По мнению Цветаевой, Бог виноват в том, что люди творят зло, и мир стал безумным. Она, к сожалению, не смогла понять, что истинная свобода человека состоит в том, что люди по своей воле могут выбрать не только зло, но и противостать ему с помощью Божьей, и победить по своему собственному выбору. Но для этого нужна вера во Христа. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? » (1Ин. 5:5) – говорит апостол Иоанн. Как важно не идти на поводу у врага рода человеческого, распознавать сценарии его искушений и отвергать их, не заниматься самопрограммированием негативного. И главное – не бунтовать против Бога, а сотрудничать с Ним, таким образом, противодействуя дьяволу, который стремится нас погубить. «Итак покоритесь Богу: противостаньте дьяволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5:7).

В депрессии Цветаева Марина,

В капкан заманутая духом зла,

Великие вершины покорила,

Но одолеть унынье не смогла.

Свирепо раны внутренние ныли,

Мешая сердцу видеть хорошо,

И тучи безысходного унынья

Нависли мрачно над ее душой.

Ее мозги, окутанные дымом,

Творцу кричали, протестуя: «Нет!»

Сознанье, одержимое гордыней,

Вернуло Господу на жизнь билет.

Представить горько, как облёкся в траур

Небесный мир – в виду ее тоски,

И как злорадно радовался дьявол,

Когда ее трещали позвонки.

Самоубийств кошмарные картины

Враг представляет нам, как героизм.

Герой же веры видит перспективы,

И в Боге черпает свой оптимизм!

Помоги нам Господь, несмотря на то, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22), не роптать на крестном пути, не сдаваться, но мужественно следовать за нашим Спасителем в направлении блаженной вечности, обретая благодать для благовременной помощи!

Марина Цветаева: версии гибели

Жили-были муж, жена и трое детей – эта фраза может стать началом семейного идилистического рассказа. Только вот… Таких рассказов в первой половине двадцатого века в России почти не было. По большей части — трагедии. И они очень похожи друг на друга. Неважно, происходили ли они в семье крестьянина или большого поэта.

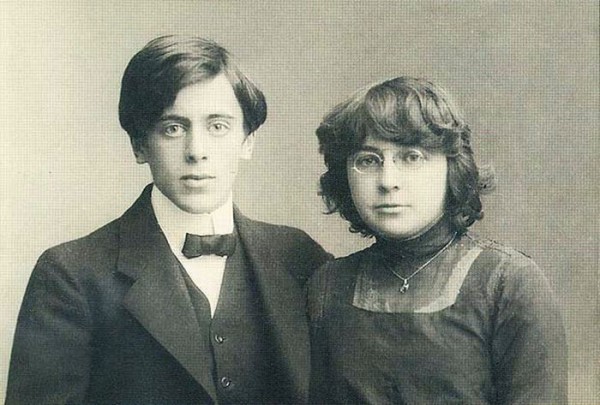

Сергей Эфрон и Марина Цветаева. 1911 год

У Марины Цветаевой и Сергея Эфрона было как раз трое детей. Вторая дочка, Ирина, совсем крохой умерла в голодной и холодной Москве во время Гражданской войны. Сергея Эфрона расстреляли «органы» в октябре 1941 года. Старшая дочь, Ариадна, арестованная вместе с отцом, после лагеря и ссылки была реабилитирована и смогла вернуться в Москву лишь в 1955 году – больной женщиной.

Младший сын Георгий Эфрон погиб в 1944 году – получил смертельное ранение во время боя.

Сама Марина Цветаева ушла из жизни 31 августа 1941 года.

О черная гора,

Затмившая — весь свет!

Пора — пора — пора

Творцу вернуть билет.

Эти строчки написаны весной 1939 года.

Но это было творчество, в том числе — реакция поэта на то, что началось в Европе с приходом фашизма. Цветаева жила – ей надо было помогать близким, которым без нее – никак. Она писала.

До гибели в маленьком городке Елабуга оставалось еще два года…

До этого будет возвращение на Родину в июне 1939. Вернее, в СССР, в незнакомую страну с новыми непонятными реалиями. Той России, в которой она родилась, в которой ее отец, Иван Владимирович Цветаев организовывал свой музей – не было. Вот строки 1932 года:

С фонарем обшарьте

Весь подлунный свет!

Той страны — на карте

Нет, в пространстве — нет.

(…)

Той, где на монетах —

Молодость моя —

Той России — нету.

— Как и той меня.

Возвращаться Цветаева не хотела. Она следовала – за мужем и дочерью. Не хотела, видимо, предчувствуя, что будет в дальнейшем. Предчувствия поэтов и писателей часто сбываются, только вот никто не прислушивается… А в дальнейшем был арест мужа – Сергея Эфрона, арест дочери Ариадны – молодой, солнечной, только влетающей в жизнь.

Потом – скитание по квартирам вместе с сыном-подростком, поиск литературного заработка (хоть какого!). Начало Великой Отечественной войны, когда Цветаевой казалось, что все кончено. Она буквально потеряла голову от страха.

8 августа Марина Ивановна вместе с сыном поехала в эвакуацию – в Елабугу. К месту своей гибели.

Существует несколько версий причины, по которой Марина Цветаева ушла из жизни.

Первую высказала сестра Марина Ивановны – Анастасия Ивановна Цветаева. Виновным в смерти сестры она считает ее сына – шестнадцатилетнего Георгия Эфрона, которого домашние называли Мур.

Цветаева так ждала мальчика, и наконец родился сын. Его она воспитывала иначе, чем старшую, Алю. Баловала, была менее требовательна. «Марина исступленно любила Мура», — так говорили видевшие ее в 1939 – 1941 годах.

Понятно, что после ареста дочери и мужа, Цветаева еще больше стала опекать сына и переживать за него. А сыну, избалованному шестнадцатилетнему мальчику, это не нравилось. Шестнадцать лет – трудный возраст. Марина Ивановна и Мур часто ссорились (хотя ссоры между родителями и детьми-подростками – дело самое обычное, думаю, с этим согласятся многие родители).

Марина Цветаева с сыном. 1930-ые годы

Можно понять, что после жизни за границей и в Москве Елабуга с маленькими деревянными домиками не очень приглянулась подростку. И он не скрывал этого.

По мнению Анастасии Ивановны, последней каплей стала брошенная Муром в порыве раздражения фраза: «Кого-то из нас вынесут отсюда вперед ногами». Цветаева решает встать между сыном и смертью, решает уйти, дав ему дорогу.

Обвинительная оценка подростка, увы, встречается и после Анастасии Ивановны. Например, Виктор Соснора: «Сын, парижский молокосос, считал себя выше Цветаевой как поэт, ненавидел мать за то, что их выслали в Елабугу, и дразнил ее». Странно слышать такие слова от взрослого, очень взрослого человека…

НКВД и «белоэмигрантка»

Другая версия заключается в том, что Марине Цветаевой предложили сотрудничать с НКВД. Ее впервые высказал Кирилл Хенкин, а в дальнейшем развила ее Ирма Кудрова сначала в газетной статье, а затем, уже более дополнено в книге «Гибель Марины Цветаевой».

Возможно, сразу по приезде в Елабугу ее вызвал к себе местный уполномоченный «органов». Чекист, видимо, рассудил так: «Эвакуированная, жила в Париже, значит, в Елабуге ей не очень понравится. Значит, вокруг организуется круг недовольных. Можно будет выявлять «врагов» и состряпать «дело». А возможно, пришло в Елабугу «дело» семьи Эфрон с указанием на то, что она была связана с «органами».

Елабуга, 1940-ые годы

В дневнике Мура написано, что 20 августа Цветаева была в Елабужском горсовете – искала работу. Работы там для нее не оказалось, кроме переводчицы с немецкого в НКВД… Интересный момент. Не могло же НКВД доверить набор кадров для себя другому учреждению? Может быть, в этот день Цветаева была не в горисполкоме, а в НКВД? Просто не стала во все посвящать сына…

Для чего Цветаева нужна была «органам»? Что могла полезного сообщить? Но разве все дела «организации» велись строго с разумной точки зрения? Притом биография у Цветаевой очень уж подходящая: сама – «белоэмигрантка», близкие – «враги народа». Женщина в чужом городе с единственным близким человеком – сыном. Благодатная почва для шантажа.

Некий Сизов, который обнаружился спустя годы после смерти Цветаевой, рассказал интересный факт. В 1941 году в Елабужском пединституте он преподавал физкультуру. Однажды на улице он встретил Марину Ивановну и та попросила его помочь ей подыскать комнату, пояснив, что с хозяйкой нынешней комнаты они «не в ладу». «Хозяйка» — Бродельщикова – высказалась в том же духе: «Пайка у них нет, да еще приходят эти с Набережной (НКВД), бумаги смотрят, когда ее нет, да меня расспрашивают, кто к ней ходит, да о чем говорит».

Затем Цветаева ездила в Чистополь, думая остаться там. В конце концов, вопрос о прописке решился положительно. Но радости от этого у Марины Ивановны почему-то не было. Говорила, что не сможет найти комнату. «А если и найду, мне не дадут работы, мне не на что будет жить», — замечала она. Она могла бы сказать «я не найду работы», а сказала: «Мне не дадут». Кто – не даст? Это тоже наталкивает тех, кто придерживается этой версии, на мысль, что без НКВД здесь не обошлось.

Видимо, в Елабуге Цветаева своими опасениями (если они были) не делилась ни с кем. А за время поездки в Чистополь могла понять, что от всевидящих чекистов не скроешься. Принять предложение, доносить – она не могла. Что бывает в случаях отказа – ей ли было не знать. Тупик.

В качестве бреда

Еще одну версию даже версией назвать нельзя. Поскольку воспринимается бредом. Но раз существует – не обойдешь. Всегда находились люди, готовые, чтоб хоть как-то оторвать славу у великих, коснуться «жареного». Пусть и не существующего. Главное – броско изложить.

Так вот, по этой версии, причина гибели Цветаевой вовсе не психологические проблемы, не бытовая неустроенность поэта, а – ее отношение к сыну — как Федры – к Ипполиту.

Один из тех, кто ее излагает с давних пор и придерживается – Борис Парамонов – писатель, публицист, автор радио «Свобода».

Он «анализирует» стихи поэта под каким-то своим взглядом, с высоты своего мировидения и отыскивает в них то, что другим читателям и исследователям не обнаружить при всем их желании.

Героизм души — жить

Еще одной версии придерживается Мария Белкина – автор одной из ранних книг о последних годах жизни поэта.

Цветаева шла к гибели всю жизнь. Неважно, что это случилось 31 августа 1941 года. Могло быть и гораздо раньше. Недаром же она писала после смерти Маяковского: «Самоубийство – не там, где его видят, и длится оно не спуск курка». Всего-навсего 31-го никого не было дома, а обычно изба полна народу. Вдруг случай – осталась одна, вот и воспользовалась им.

Марина Цветаева: версии гибели

Жизнь, по мнению Белкиной, давила на Цветаеву постоянно, хоть и с разной силой. Осенью 1940 года она записывала: «Никто не видит – не понимает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть».

А вот еще раньше, еще в Париже: «Я хотела бы умереть, но приходится жить для Мура».

Постоянная неустроенность жизни, неуют медленно, но верно делали свое дело: «Жизнь, что я видела от нее кроме помоев и помоек…»

Ей не было места в эмиграции, не было места на Родине. В современности вообще.

Когда началась война, Цветаева говорила, что очень бы хотела поменяться местами с Маяковским. А плывя на пароходе в Елабугу, стоя на борту парохода, она говорила: «Вот так – один шаг, и все кончено». То есть она постоянно ощущала себя на грани.

К тому же ей надо было жить ради чего-то. Самое главное – стихи. Но, вернувшись в СССР, она их практически не писала. Не менее важно – семья, за которую всегда чувствовала ответственность, в которой всегда была главной «добытчицей». Но семьи нет: она ничего не может сделать для дочери и мужа. Еще в 1940 году она была нужна, а сейчас даже на кусок хлеба для Мура заработать не может.

Как-то Цветаева сказала: «Героизм души – жить, героизм тела – умереть». Героизм души был исчерпан. Да и что ее ждало в будущем? Ее, «белоэмигрантку», не признающую никакой политики? К тому же она бы узнала о смерти мужа…

Творчество и жизнь

То, что случается здесь, в нашем измерении, работает уже по-другому. Да, все, о чем говорилось выше в статье (кроме выводов-версий), вся тяготы и боли – это копилось, накапливалось, наваливалось, стремясь раздавить. Особенно события последних двух лет. Но вряд ли это могло привести к спокойному, что называется в здравом уме и твердой памяти решению – покончить собой. Тяготы истощили нервную систему Цветаевой (тем более у поэтов – особый душевный строй).

Вряд ли она была психически здорова в момент своей гибели. И сама понимала это, что видно в предсмертной записке, обращенной к сыну (выделено мной– Оксана Головко): «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».

Стихи Марины Цветаевой

Реквием

Уж сколько их упало в эту бездну,

Разверзтую вдали!

Настанет день, когда и я исчезну

С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,

Сияло и рвалось.

И зелень глаз моих, и нежный голос,

И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,

С забывчивостью дня.

И будет все – как будто бы под небом

И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине,

И так недолго злой,

Любившей час, когда дрова в камине

Становятся золой.

Виолончель, и кавалькады в чаще,

И колокол в селе…

– Меня, такой живой и настоящей

На ласковой земле!

К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры,

Чужие и свои?!-

Я обращаюсь с требованьем веры

И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно:

За правду да и нет,

За то, что мне так часто – слишком грустно

И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность –

Прощение обид,

За всю мою безудержную нежность

И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,

За правду, за игру…

– Послушайте!- Еще меня любите

За то, что я умру.

Вечерний дым над городом возник,

Куда-то вдаль покорно шли вагоны,

Вдруг промелькнул, прозрачней анемоны,

В одном из окон полудетский лик.

На веках тень. Подобием короны

Лежали кудри… Я сдержала крик:

Мне стало ясно в этот краткий миг,

Что пробуждают мертвых наши стоны.

С той девушкой у темного окна

— Виденьем рая в сутолке вокзальной —

Не раз встречалась я в долинах сна.

Но почему была она печальной?

Чего искал прозрачный силуэт?

Быть может ей — и в небе счастья нет?

Вы, идущие мимо меня

К не моим и сомнительным чарам, —

Если б знали вы, сколько огня,

Сколько жизни, растраченной даром,

О, летящие в ночь поезда,

Уносящие сон на вокзале…

Впрочем, знаю я, что и тогда

Не узнали бы вы — если б знали —

Почему мои речи резки

В вечном дыме моей папиросы,—

Сколько темной и грозной тоски

В голове моей светловолосой.

Мне нравится, что вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной –

Распущенной – и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне

Спокойно обнимаете другую,

Не прочите мне в адовом огне

Гореть за то, что я не вас целую.

Что имя нежное мое, мой нежный, не

Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе…

Что никогда в церковной тишине

Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой

За то, что вы меня – не зная сами! –

Так любите: за мой ночной покой,

За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,

За солнце, не у нас над головами,-

За то, что вы больны – увы! – не мной,

За то, что я больна – увы! – не вами!

Под лаской плюшевого пледа

Вчерашний вызываю сон.

Что это было? — Чья победа? —

Кто побежден?

Все передумываю снова,

Всем перемучиваюсь вновь.

В том, для чего не знаю слова,

Была ль любовь?

Кто был охотник? — Кто — добыча?

Все дьявольски-наоборот!

Что понял, длительно мурлыча,

Сибирский кот?

В том поединке своеволий

Кто, в чьей руке был только мяч?

Чье сердце — Ваше ли, мое ли

Летело вскачь?

И все-таки — что ж это было?

Чего так хочется и жаль?

Так и не знаю: победила ль?

Побеждена ль?

Читать другие материалы о Марине Цветаевой на Правмире:

Видео. Чулпан Хаматова читает стихи Марины Цветаевой:

О Марине Цветаевой:

Как убивали Марину Цветаеву? ч. 2

Жизни и творчеству Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) посвящена книга И.И.Гарина «Душа, не знающая меры», см. И.И.Гарин, 3-томник «Серебряный век», М., «Терра», 1999, т. 3, с. 471-816.

Если сформулировать феномен Марины Ивановны Цветаевой одним словом, то это будет — нонконформизм. Великая русская поэтесса — это человек-вызов, человек-протест, человек-оппозиция. Ее «противушерстность», антиподражательность, личностность, индивидуальность — врожденны, генетичны. С детства — против течения, вся жизнь — фронда. Всему живущему так или иначе присущи конформизм, подражание, здесь же — врожденное чувство «не такой, как все»: «одна из всех — за всех — противу всех!»… Хорошо знавшие ее люди признавались: «Слишком она была самобытной, неуживчивой…»

Это даже не бунтарство, как у юных Владимира Соловьева или Николая Бердяева, а какая-то запредельная, вызывающая смелость. Это нелегко в любом обществе, но а «совке» — это смертельно…

Вы можете себе представить: в 1921-м молодая, начинающая поэтесса позволяла себе — не из одной бравады — читать красным курсантам с эстрады такие стихи:

Да, ура! За царя! Ура!

А после отречения Николая II твердила:

За царевича Алексия

Помолись, церковная Россия!

В «Лебедином стане» есть такие строки:

Царь опять на престол взойдет, —

Это свято, как кровь и пот.

Всю жизнь Марина Ивановна категорически отказывалась идти на уступки редакторам, цензорам, не «кланялась» издательствам: «Хотите, печатайте, как есть, хотите — нет». Ей очень хотелось видеть и держать в руках свои новые книги, «но она была твердой и непреклонной и менять в стихах ничего не стала».

Возвращению Марины Ивановны в СССР способствовал Илья Эренбург, убеждавший ее в том, что здесь ее очень ждут и обещавший огромные тиражи книг и массового читателя. Позже, оправдываясь, Эренбург будет говорить Марине Ивановне о «сокрытых государственных интересах, рядом с которыми наши личные судьбы не стоят ничего».

— Вы негодяй! — бросит ему Марина и хлопнет дверью.

С начала войны Марина Ивановна резко изменилась. Стала еще настороженней, тревожней, еще более «закаменевшей». Говорила: в Париже была война, приехала сюда — тоже война. К телефону боялась подходить, бывала всегда напряжена, когда звонил телефон, ждала: что там, кто там, кого зовут, зачем?

Причина отъезда М.И.Цветаевой в Елабугу до конца не ясна. Полагают, что после ареста дочери и мужа, поэтесса жутко боялась потерять еще и сына, укрыв его подальше от адской власти. Уехала она внезапно, без подготовки, точно бежала… От одного бездушия в другое… К моменту бегства вся была «на пределе», на грани срыва: страшилась шороха, стука, прихода управдома. Вернувшись в СССР, она сразу оказалась в липкой атмосфере страха, боязни ареста, нарушения «паспортного режима»… Это — человек, презирающий общественные путы, несвободу, притеснения, все условности земного бытия.

В грязной, пыльной, захолустной, удручающе серой Елабуге, куда она доплыла 18 августа 1941-го, она успела подать заявление на должность посудомойки, ходатайствовать о прописке, быстро растратить прихваченные гроши… Цветаева была очень сильным человеком, всю жизнь полагалась исключительно на себя. Она была женщиной героической, смелой, отважной. Каким же титаническим должно было быть отечественное зло, чтобы в одном из писем поэтесса-страдалица написала: «Я сейчас у б и т а, меня сейчас — н е т, не знаю, буду ли я когда-нибудь…»

Она великолепно знала себе цену, как поэту, каково же ей было читать «советскую критику»: ей «нечего сказать людям», ее творчество — «клиническая картина искривления и разложения человеческой души», ее «книга душная, больная», а «стихи с того света». Вот ее собственная оценка того, что с ней творила власть: «Негодование — вот что во мне растет с каждым годом-днем-часом. Негодование. Презрение. Ком обиды… Несправедливо. Неразумно. Не по-божески».

Пригвождена к позорному столбу

Славянской совести старинной,

С змеею в сердце и с клеймом на лбу,

Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой

Причастницы перед причастьем,

Что не моя вина, что я с рукой

По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите все мое добро,

Скажите — или я ослепла?

Где золото мое? Где серебро?

В моей ладони — горстка пепла.

И это все, что лестью и мольбой

Я выпросила у счастливых.

И это все, что я возьму с собой

В край целований молчаливых.

Свидетельствует Л.К.Чуковская: Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец — конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не «Предсмертие», но «После конца».

Похоже, что перед смертью Марину Ивановну пытались завербовать, предлагали работу в НКВД в качестве переводчицы… Она отказалась. Возможно, это было последней каплей — для нее самой и для ее убийц…

Марину убили окончательно, когда ей, без одного месяца, было сорок девять лет…

Работать Цветаевой судомойкой не запрещали — не нелюди ж какие! А вот на ее похороны идти — запрет был! Да и без запрета народ бы не пошел: опасался — все-таки «связь» с эмигранткой, женой «врага народа»…

Свидетельствует Л.Козлова: «Может быть, благодаря этим воспоминаниям мы немного приблизились к разгадке последнего толчка ухода Цветаевой из жизни? Того толчка, о котором существует ходящая из уста в уста версия, та, что недавно опубликована Н.И.Катаевой-Лыткиной: Цветаеву пытались привлечь к сотрудничеству те, «с Набережной».

Да, даже с похоронами были проблемы, власти чинили препятствия: «Городские власти не давали разрешения хоронить Марину на кладбище, и шел разговор о какой-то общей могиле…» Кто хоронил, где, шли ли люди за гробом – важно ли это в стране «вольнодышащих»? Да и зачем ей гениальная Марина Цветаева?

А сколько чиновничьих перипетий выпало на долю энтузиастов, пытающихся разыскать могилу Марины Ивановны? Вся королевская рать, сомкнув ряды, стала на пути искателей, препятствуя работе… В адрес сестры Анастасии Ивановны Цветаевой, инициировавшей было поиск могилы, пошли анонимнимки:

«А мы слышишь тварь ничтожная, сволочное отродье?! скоро поставим 111000000 свечей за процветание этого замечательного строя, при котором (в самом начале) вышвыривали эту шваль из двери редакции а сейчас (глубоко ошибаясь) стали печатать это ничтожное графоманское отребье. Мы пошлем весь этот имеющийся у нас материал в отдел культуры Центрального Комитета КПСС и в Комитет Государственной безопасности СССР» «Берегись нас. Страшись нас. А лучше поскорее подыхай сама, проклятая старуха!»

Но затем — по звонку из Москвы — с таким же энтузиазмом чинуши помогали искателям — вслед за первой объявилась вторая могила убитой поэтессы, даже цепи от памятника Ленина на предполагаемую могилу Цветаевой перенесли.

Соседка, жившая рядом с домом Бродельщиковых, где погибла Марина, засвидетельствовала, что в день трагедии своими глазами видела как двое мужчин в гражданском вошли в дом через калитку, а вышли… через окно! Долго там возились… Благо хозяева, редко дом покидавшие, 31 августа 1941-го почему-то исчезли на весь день… В день трагедии дверь дома Бродельщиковых была закрыта изнутри, а на ручку намотано тряпье — конспираторы старались. (вот почему вышли через окно!).

— Нет, не самоубивица она, нет… Уби-и-ли человека…

Жители Елабуги всегда это знали и никогда в ином не сомневались. Тогда это называлось почти так, как сегодня — зачистка… Потому-то власти с такой неохотой соглашались на расследования и поиски могилы, раз за разом останавливая энтузиастов, а то и переходя к прямым угрозам, как о том свидетельствует Татьяна Костандогло: печальная российская «традиция» — преследовать Поэта при жизни и после смерти его.

Заметали следы убийства сумбурно и неумело: разные адреса проживання в Елабуге, никем не подписанные документы о смерти, отсутствие экспертизы почерка предсмертных записок да и самих записок, приехавших на вызов милиционеров никто не знал, возможное тайное перезахоронение праха, обычные совково-гебистские странности с архивом поэтессы.

Профессор Вячеслав Головко в своих воспоминаниях «Всматриваясь в память» (1968 год) позже напишет: Бродельщиковы были единственными свидетелями гибели поэта, я теперь понимаю, они из страха многое сохранили в тайне. «Не пишите об этом, нам ведь не разрешают много разговаривать, — просила Анастасия Ивановна Бродельщикова, когда отступала от стандартного текста воспоминаний».

Владимиру Николаевичу Дунаеву запрещали цветы на Маринину могилу носить. Бродельщиковым и Чурбановой не разрешали много говорить.

Сын Георгий, в своем дневнике напишет: «В тот же день был в больнице, взял свидетельство о смерти, разрешение на похороны (в загсе). М.И. БЫЛА В ПОЛНОМ ЗДРАВИИ к моменту самоубийства». Не только в здравии, накануне, наконец, получила согласие на долгожданную прописку.

«…Кирилл Хенкин служил под непосредственным руководством полковника госбезопасности Маклярского, круг интересов которого включал деятелей советской литературы и искусства в предвоенные и военные годы. Хенкин пишет, что Маклярский рассказал ему о том, что сразу после приезда Марины Цветаевой в Елабугу ее вызвал к себе местный уполномоченный НКВД и предложил сотрудничать. И в Чистополь она хотела поехать за помощью и защитой Николая Асеева».

О насильственной смерти Цветаевой написано в книгах Галины Фоменко «Марина Ивановна, ведь это было не самоубийство?» и Вячеслава Головко «Через Летейски воды…»

Когда спустя десятилетия началось расследование обстоятельств смерти Марины Ивановны ее горячими поклонниками, они тотчас уперлись в непреодолимую бюрократическую стену: волчьим чутьем чинуши учуяли опасность. У энтузиастов не нашлось НИ ОДНОГО помощника из литературных властей страны, хотя Сталин давно сдох и правда практически ничем не грозила новым чиновникам, этим «литераторам в штатском». А Анастасию Ивановну Цветаеву немедленно предупредили:

— Не будем Вас печатать, если не прекратите поиски!

Видимо, хорошо ведали, с каким ведомством имеют дело и какие неприятности можно нажить… Молчание и страх очень долговременны, вождь свое заплечное дело хорошо знал… Кстати, страх понятный и даже оправданный: спустя много лет почитателям поэтессы, ведущим расследование обстоятельств ее смерти, открыто угрожали чиновники того же ведомства, которое «убрало» Марину Ивановну: «Не боитесь по улицам ходить? Советуем оглядываться — машина сбить может, так бывает…»

Травля, бездушие, зависть, агрессивное, злобное недоброжелательство не кончились со смертью великой поэтессы. Само слово «великая» по сей день приводит наших ретивых в бешенство. Как может быть великой прославившая Белую гвардию, царя, поющая боль и тоску?! И вот уже — не в 37-м и 49-м, а в наше время — обвинения в эгоцентризме, «созидании себя как своеобразного центра «человеческой вселенной», «нежелании и неумении считаться с конкретной реальностью» (да здравствует чернь и ее конформизм!), несовпадении и несоответствии эпохе (наши всегда «соответствуют» и «совпадают»), «судорожности», «расщепленности», «слепоте к политической и исторической реальности», «взвинчивании», «сочинении чувства», наконец — вдумайтесь! — в «безудержном желании подчинить все своей фантазии, использовать любой материал для мифотворчества, а в конечном счете — для сотворения себя как целого мира». Обвинить поэта в том, что является сущностью его профессии, — до такого не додумывались даже «сталинские соколы»…

Только послушайте, до чего договаривались самые ретивые: «31 августа 1941 года, за полтора месяца до казни Эфрона, петля оборвала жизнь Марины Цветаевой. Но ни ведомство Лаврентия Берии, ни Система Иосифа Сталина тут, конечно же, ни при чем. Сама на себя наложила руки. Никто не заставлял». И это — «Литературная газета», и это конец 1990-го…

Марину Цветаеву убили дважды или трижды: сначала морально и физически, потом — ее песни, память о ней. Хотя даже самые ангажированные члены Союза писателей сознавали масштабы «феномена» Цветаевой, большинство из них — в силу своего ангажемента и собственной мизерности — были заинтересованы в замалчивании Великого Поэта. Когда Тренев произносил бесчеловечную погромную речь на чистопольском собрании писателей, решавшем вопрос о прописке, он выражал не только собственную точку зрения, а сокровенное желание советских «писательских масс»…

Сергей Эфрон, Ариадна Эфрон, сестра Анастасия Ивановна, ее сын Андрей — все они прошли через сатанинскую жуть сталинских лагерей. Сын Марины Ивановны Георгий Эфрон (Мур) погиб на войне в районе Полоцка под деревней Друйка. Он был ранен 7 июля 1944 года и умер в медсанбате. Место смерти и захоронения неизвестно. Ему было 19 лет…

27 августа 1939 г. дочь Ариадну Эфрон арестовали по подозрению в шпионаже и осудили на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Срок Аля отмотала от звонка до звонка и вышла на волю только 27 августа 1947 года. В 1949 году началась новая волна репрессий, под арест попадали преимущественно те, кто ранее отбывал срок. 22 февраля Ариадна Сергеевна была вновь арестована и отправлена на вечное поселение в Туруханск Красноярского края. У Ариадны всю жизнь было больное сердце, она перенесла несколько инфарктов и от очередного из них и скончалась в тарусской больнице 26 июля 1975 года.

В замечательной книге Марии Белкиной «Скрещение судеб» перед нами проходит дантовская панорама ада, перемоловшего всю семью великой поэтессы и не оставившего даже могил: единственная подлинная могила на всю семью… — Ариадны Сергеевны Эфрон. Что же это за страна, не оставляющая могил лучших своих детей? Что же это за люди? За народ.

Нет, не вернулась из прошлых разлук

В дом, где хотела согреться.

Всё, что могли, вырывали из рук

И выжигали из сердца.

И загоняли на сталинский круг —

Лагерных верст. Из былого

Ей всё мерещился адовый круг

Вместо серпа золотого.

Медленно вянут вокруг тополя,

Окна в домах — черной масти.

Товарищ Цветаева,

Как вам петля —

В дар от советской власти?

Нет, не Елабуга кралась из тьмы

Провинциальной воровкой —

В двери открытые. Это же мы

Ждали все время с веревкой.

От приглашения в рай или ад

Кто же откажется — в гости:

Самоубийцы становятся в ряд

Возле погоста по ГОСТу.

Жизнь начинается снова с нуля

Там, где закончились страсти.

Товарищ Цветаева,

Как вам земля —

В дар от советской власти?

(Стихотворение В.Прокошина)