Чем былины интересны для современного читателя

Значение былин в русской литературе

Значение былин в русской литературеВо времена седой старины появились особые песни. Они рассказывали о том, что было. За ними закрепилось слово «былины», а ещё «старины» и «старинки». В допетровскую эпоху по Руси разгуливали толпы певцов и потешных людей, своих и заезжих, среди которых были ряженые музыканты и скоморохи в коротких туниках с разрезными полами. В их репертуаре чередовались весёлые песни с серьёзными былинами о важных событиях и исторических лицах. В былинах имели место подлинные исторические факты, отражались думы и чувства народа, черты древности, которые давно забылись.

Исполнялись былины особым образом. Сказитель, певец былин, вводил слушателей своим «зачином» в соответствующее настроение степенной и мирной беседы. Он пробегал по струнам, вызывал вдохновение в себе и в слушателях, создавал особое настроение перед исполнением былины. Во всех этих «зачинах» сказывался не столько словесно-поэтический, сколько музыкальный приём. Но вот «зачин» исполнен, и певец приступает к содержанию былины.

Былины – это отголосок прошлого, того самого, которое мы изучаем, к которому бережно относимся. На основе прошлого строится будущее.

Каково же значение былин для русской литературы?

Былины исторические, героические, богатырские, социально-бытовые обогатили русскую литературу. Это произведения, лишенные всего искусственного, ненастоящего донесли до нас черты древних эпох, особенности столь милой старины.

Былины, этот бесценный опыт народного творчества, помогли распутать сложнейшие узлы истории, бескомпромиссно изобразив жизнь во всех её острейших конфликтах, перипетиях, событиях.

Былины явились базой для появления в литературе произведений героической и исторической направленности.

Каково значение былин для нас?

Былины пришли к нам вместе с теми заповедями, традициями и обрядами, которые были на Руси тысячи лет назад. Они имеют документальную ценность. Мир и борьба, обычаи и быт повседневной жизни составили основу былинного творчества. Именно из былин мы узнаем о том, как жили наши предки, русичи, как крестьянствовали, что их заботило и волновало.

Былины рассказывают нам о лучших примерах – как надо Родине служить, её защищать, как готовить себя к ратному подвигу, как воспитать в себе выносливость и храбрость.

Именно из песенных рассказов-былин мы можем почерпнуть сведения о подвигах воинов, о верности воинскому долгу, о стремлении народа ко всему незаурядному, исключительному, красочному.

Из былин узнаём мы о старой Руси, об устройстве городов, о русском богатырстве.

О сказителях былин

Сказители былин – люди особенные. Было замечено, что некоторые поющие ими былины они не знают наизусть, то есть не могут повторить старую былину слово в слово. В каждое новое повторение уже спетой ими раз былины они вносят новые приемы исполнения: то вводя ту или иную подробность, то опуская её, то видоизменяя отдельные стихи, то растягивая, то сжимая. При этом былина не теряет своего общего характера, она не является только заученной, окаменевшей в памяти певца, напротив, его роль в былине – роль свободного импровизатора на подробно разработанную, но уже готовую тему. Наблюдения над составом былины ведут ещё дальше в тайны этой импровизации, где наши сказители являются до известной степени и творцами былин.

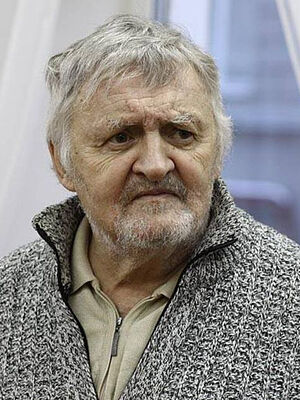

Былины как досуг молодежи и ментальная практика. Интервью с фольклористом Александром Маточкиным

Пока современные музыканты ищут новое звучание, фольклорист и сказитель Александр Маточкин углубляется в старину, доставая из нее забытые былины. Сказывает он протяжно, растягивая исполнение на часы и погружая слушателей в состояние сродни трансу. Почему это востребовано и чему былины могут научить людей XXI века?

— Зачем сегодня нужны былины?

— Былины или, по-народному, ста́рины — это прежде всего способ общения. Если подобное общение утрачивается, то и сообщество распадается. Былинам тысяча лет, корнями они уходят в индоевропейскую древность, и раз они просуществовали так долго, это не может быть чем-то случайным и наносным, это важная часть культуры.

Понимаете, то, что создавал Толстой или Достоевский, было нужно в первую очередь им самим — они в этом себя выражали. А былины создал народ, это совместное творчество, которое необходимо людям в их жизни.

— В наше время общения, кажется, как никогда много.

— Тут дело в качестве общения. В интернете — это одно, а общение между сказителем былин и слушателями проходит на другом уровне — оно цельное и затрагивает ключевые моменты нашего существования. Наши обычные темы разговоров эфемерны: сегодня есть, а завтра нет, можно поговорить про погоду, а можно и не говорить, это необязательно. Былины же — это разговор о существенном.

— Какую философию они скрывают, помогают ли понять русскую душу?

— Они открывают мировоззрение традиционного человека, причем не думаю, что только русского, потому что эпическое сказывание — явление, свойственное любому традиционному обществу, любому народу. С помощью пропевания этих текстов можно понять традиционного человека.

— Кто в вашем понимании традиционный человек?

— Это человек, живущий в традиции. Какой традиции? Которая веками передается из поколения в поколение.

Традиционный человек живет в мире, который существовал до него. Мысль такая: не мы придумали этот мир, не нам тут что-то менять.

Традиция прервалась в XX веке. Но остались явления традиционной жизни, например, те же самые былины. Они целиком из традиционного общества.

— А вы традиционный человек?

— Каждый человек в той или иной мере традиционен. Ну и, конечно, то, что я долго занимаюсь былинами, накладывает свой отпечаток. Неизбежно. Мне нравятся традиционные люди, у них другой взгляд на мир.

Например, беседую я с пожилым мужчиной из села, мимо нас проходит человек. Для меня это просто человек прошел, а для него это не так очевидно: может, это его родственник, предок, святой или леший. За многими явлениями природы они видят иной мир: птица прилетела и села на ветку у дома — наверное, покойный родственник подает весть. Это для меня странно. Я ощущаю, конечно, что я другой, как с иной планеты.

Но что касается былинного сказывания, традиционной речи и текстов, то здесь я стараюсь погрузиться целиком в эту стихию, я вижу коренные отличия этой древней словесности от современной литературы, стараюсь глубже проникнуться этим поэтическим миром, где нет места случайности, все упорядоченно, все выверено, каждое слово подбиралось веками.

— И как вы с этими текстами работаете? И где учитесь этим распевам, этим интонациям?

— Учу с голосов сказителей. Благо у нас поработали ученые — они сделали звукозаписи былин. Когда я начинал, в 2007 году, был дефицит этих записей. Сейчас, слава богу, архивы становятся доступны благодаря интернету. Например, только по Печоре сейчас выложено в сеть 52 фрагмента былин: десятки сказителей поют — разбирай, учи, перенимай не хочу.

— То есть вы включаете аудиозапись, какой-то маленький фрагмент, и повторяете, пока в точности не воссоздадите?

— Это очень долгий процесс, я не один год потратил, чтобы во всем этом разобраться. Если в двух словах, то происходит анализ языка былины на всех его уровнях: фонетики, лексики, синтаксиса, текста. Нужно понять, как привязывается стих к стиху, как укладывается мысль в строки. Разбираешь все звуки, которые есть в аудиозаписи былины, я их набираю на компьютере, составляю таблицы.

В былине может быть 300 строк, и каждую ты подробно расписываешь, одну под другой, разбираешься, как звуки соотносятся между собой. Затем анализируешь, как сказитель работает с текстом, как он порождает его.

Былина ведь возникает здесь и сейчас, то есть в момент исполнения она и сочиняется. Она не заучивается в точности, всегда есть элемент импровизации.

И каждый сказитель вносит что-то свое: например, на уровне фонетики кто-то чокает, кто-то цокает, кто-то особым образом произносит гласные. И вот замечаешь, что в одном и том же слове сказитель то цокает, то чокает, и думаешь: «Ага, значит, так тоже можно». Это все художественные приемы, украшения, роспись, языковое плетение, особый сказительский стиль, манера. Например, сказитель говорит то «хвастат», то «хвастаит», то «хвастаёт» — и ты произносишь в итоге то так, то эдак.

Надо изучать вариативность, потому что, как я уже сказал, стихи порождаются во время сказывания, и знание вариантов сильно помогает. Вот я, допустим, сказываю и примечаю, что эту форму я уже много раз употреблял, тогда использую другую форму, чтобы разнообразить былину и создать произведение максимально красивое.

— И сколько в среднем у вас уходит на освоение одной былины?

— Пару лет назад я тратил на былину три дня. Сейчас уже за день, наверное, могу разобрать целый текст.

Всего в русской традиции сохранилось около 70 сюжетов былин, я знаю около 30.

И каждая новая дается все легче, в былинах ведь многое повторяется. Ну, и когда ты в сотый раз что-то делаешь, то идет уже по накатанной. Сделай раз со́сто, станет просто.

— У Мережковского в «Юлиане Отступнике» есть сцена: пируют софисты и адвокаты, рассуждают о речах. Для них главное в речи — это звучание, певучесть, а не смысл, один даже говорит, что в тексте должна быть некая бессмысленность, чтобы тот заиграл. Если бы вы принимали участие в этой дискуссии, то что бы сказали?

— Былина, конечно, не речь софиста, в ней все упорядоченно, все осмысленно и все важно: и смысл, и звучание, и обстановка, атмосфера, в которой она сказывается. Последнее даже важнее всего. Ты можешь как угодно хорошо сказывать, но если делаешь это в неправильном месте и в неправильное время, то ничего не получится.

— Рок-бар — подходящее место?

— Последний раз в баре я сказывал в Рязани, в декабре. Очень хорошо посидели. Подходящее место любое, куда тебя позвали, где тебя готовы слушать.

Я просто брожу по России и отзываюсь на разные приглашения. Ну и молодежь, например, не пойдет в Дом культуры, а в клуб, в бар пойдет.

Где я только ни выступал: вот совсем недавно сказывал у терема в Костромском лесу, потом на слете любителей боевых искусств, это уже на Тверщине.

— А самое экзотическое место?

— Да, им лет по 15–16 было.

— И как они отреагировали на вашу музыку?

— Замечательно. Они внимательно слушали. В то время была Масленица, поэтому я им рассказывал про богатырей, а потом масленичные песни пел — им понравилось. Но я отрывки сказывал. Молодым, конечно, сложно слушать полные тексты. Вообще, у меня не было случаев, чтобы люди как-то неадекватно реагировали на былины. Когда слышат, понимают, что это настоящее и что-то родное, хотят познакомиться с этим поближе и расширить свой кругозор. И даже если кажется, что долго, все равно согласны потерпеть.

— А в колонию вы по своей инициативе пришли или вас пригласили?

— Пригласили, конечно. Если бы я еще сам искал места, где посказывать, то у меня бы вовсе не осталось времени.

— Совершенно случайно, как и многое, что происходит в моей жизни. Я прочитал их интервью, где они сказали, что не прочь записать со мной несколько песен. Я послушал их альбом: хорошее звучание, современное, танцевальное — мне понравилось, и я вышел на связь. В итоге мы записали шесть номеров. Под их музыку я рассказал две сказки и спел несколько песен, которые они предложили.

— Вы все время говорите о том, что важно сохранить народное звучание, а в Volchok на ваше пение накладывают басы. Как это может сочетаться?

— Это не может сочетаться. Мы говорим про разные вещи. Одно дело — мое сказительство, это не проект, это моя жизнь, другое дело — Volchok, это эксперимент.

Традиция должна сохраняться, но я не против чего-то нового. Я и сам, без рок-групп, порой экспериментирую, беру гармонь и играю современные песни, рок-музыку ту же самую, романсы. Под гармонь они звучат как народные, очень интересно.

— А какой рок? Грубо говоря, «Аквариум» или «Металлика»?

— И зарубежный рок, и «Аквариум» на гармони играю. Все подряд. Я же традицией увлекся в 20 лет. А до этого переслушал всё, что можно. Но больше, конечно, меня уже тогда привлекали певцы, которые работали с русской речью, те, которые были ближе к земле, к корням. У Гребенщикова есть фраза, например: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле» — всё это вдохновляло, такие посылы меня и привели в итоге к народности и традиции.

— А вас не заводит этот драйв, этот рок, так, чтобы самому за ударную установку сесть?

— Заводит, конечно. Когда был на репетициях Volchok, будто молодость внутри проснулась. Но это все для меня временно. Моя главная задача — сохранить традицию, привлечь как можно больше людей к русской культуре, показать, что она вообще есть. Поэтому и хожу по России, устраиваю посиделки.

— Посиделки? Как они проходят?

— Собираются люди на квартире, в доме, в клубе — и мы начинаем общаться.

Былина — это не концертный номер, это форма семейного и дружеского общения. И участвуют в ее исполнении все, нет разделения на слушателя и исполнителя, это единый проигрыватель, где сказитель — лишь его игла.

Поэтому важно наладить общение. Сначала знакомимся, я расспрашиваю, что люди знают о былине, как относятся к традиции. Если люди подготовленные, то я могу сказать былину на полчаса, час. Если народ неподготовленный, то разбавляю сказывание пояснениями, справками, а то слушать целиковую былину с непривычки тяжело. И каждый раз все складывается по-разному. Если молодежь пришла, то будет одна история, если пенсионеры — другая.

— Представим, что я пришла к вам вместе с другими молодыми людьми. Какую тему вы заявите?

— Я спрошу, что вас интересует, потому что истории все про разное. Если пришли парни, то я могу сказывать про бои, про воинское дело, если женский коллектив, могу про любовные дела и свадебные — смотря что вы хотите услышать. Обычно в начале вечера я оглашаю истории, которые мне хотелось бы рассказать, и предлагаю людям выбрать одну из них. Если тема заинтриговала, начинаю сказывать.

— Есть былина про Дуная Ивановича и Настасью Королевичну, оба они были: он богатырь, она богатырка. И вот они встречаются в чистом поле, начинают биться, сначала она его одолевает, потом он ее. После этого они женятся. Но на свадебном пиру они снова спорят, кто из них сильнее, после чего ссорятся. Видите, когда говоришь, то какая-то чушь получается, а если спеть…

Кабы та ишшэ Настасья Королевисьня

а хмельнёшонька стала́ да веселёшонька.

Во хмелю-то свет Настасья выхваляитсэ,

из рецей-то Семёновна вышибаитсэ.

Говорит она Дунаю таково́ слово:

«Не пустым ле ты Дунай да выхваляишьсе?

Я на силушку-то буду не хиле тебя,

уж я смётоцькой-то стану посметливее.

Уж ты ездишь на кони да не во полменя,

а стрелеёшь ты из лука не во треть меня,

а горазда я Настасья во примет стрелеть.

— Женщина-богатырь? Очень прогрессивно.

— Богатырки во многих былинах встречаются. Это старина потому что. Все новое — хорошо забытое старое.

— А ваш медиаобраз: длинная борода, эти косоворотки — вы делаете это зачем?

— Былина очень привязана к той среде, в которой родилась, поэтому сказывать русский эпос без бороды — диковато, по-моему. Вот и в песне поется: «Платов казак воин был, себе бороду не брил». Стараюсь старину сохранять не только в текстах, но и в облике. Бороды никогда не брили на Руси, дак зачем я стану начинать это делать? А косоворотки нет у меня, просто русская рубаха с поясом.

Раньше все русские люди подпоясывались. Распоясанными не ходили у нас. Порты ношу, потому что удобно. Сейчас лето, в брюках жарко, а в портах хорошо. А на праздники надеваю чулочки, их до сих пор бабушки вяжут на реке Печоре.

Необходимая вещь на любом сказительском вечере.

— Печора — это ведь на севере. И из раза в раз мы видим, как из Русского Севера выходят выдающиеся художники и музыканты. Там будто эпицентр аномальности в хорошем смысле. С чем это связано, на ваш взгляд?

— Для меня Север — это просто родина. Тут не надо сравнивать, что лучше — Юг или Север. Но развитое былинное сказительство — это да, как раз отличительная черта северной культуры. Северные песни протяжные, спокойные и степенные. Например, «Не одна в поле дороженька» — распев одной этой строки занимает полминуты, а то и дольше. И когда с этим сталкиваешься, кажется, что долго, скучно, но это на первый взгляд, надо вслушаться, прочувствовать. Однако из-за того, что Север менее яркий, он и менее популярный. Под ударом Русский Север.

— Былины часто заключают в себе небольшое количество информации. Почему во время исполнения они растягиваются на часы? Какого эффекта сказители добиваются?

— Это помимо всего прочего и ментальная практика. Посмотрите на людей в церкви: они же могут просто сказать «Господи, помилуй» и отправиться домой, но они зачем-то произносят это множество раз, смысла же нового вроде не появляется. Видимо, смысл заключен в самом длительном повторении.

Так же и с былинами: смысл — в процессе. То, что это не передача информации, — совершенно очевидно. И сказитель, и слушатели уже знают содержание былины от и до.

Но длительное сказывание помогает погрузиться в событие. Если я скажу: Илья победил Сокольника, то это ничто. А если мы с Ильей сначала запряжем коня, потом выедем в поле, станем скакать через леса, потом будем биться трое суточек, конечно, возникнет уже совершенно другое состояние, будет казаться, что это происходит здесь и сейчас.

А как показать пиршество? Ты можешь сказать «произошел пир», но это почти ничего не сказать. Описание пира ты растянешь на десятки строк: сначала опишешь, кто был на пиру, какие яства и вина подали, затем опишешь князя, его наряд, потом передашь, чем пирующие хвастались и так дальше.

— Давайте вернемся к языку. Как он изменился со временем и что вы можете сказать о современном русском?

— В то время, когда былины сказывали в каждом доме, существовало два вида языка: обыденный и художественный, или обрядовый. На обыденном языке можно было обсуждать покос и приплод скота, а на обрядовом сказывали былины, пели свадебные песни, причитали на могилах, заговаривали болезни. То есть был своеобразный низкий и высокий штиль, но в крестьянской среде. Сейчас такого нет. Язык художественной литературы можно сравнить с этим обрядовым языком, но лишь отчасти.

— То есть язык, на ваш взгляд, обеднел, обтрепался?

— Да нет, просто он стал другим по структуре. А современный художественный язык очень богатый.

— Некоторые изучают китайский язык, чтобы приобщиться к мудрости, например, познать китайские идиомы, одна из них, допустим, — солнце зимой, облака летом. Какой мудрости может научить наш древний язык?

— Он может научить красоте. А мудрость — все равно, каким путем человек к ней приходит… Конечно, размышляешь над языком былины. Там, например, встречаешь «голова буйная» — а почему она буйная? И ветры тоже буйные — почему? Почему сказители называют печку муравленой? Эти слова и смыслы копились веками, и они волей-неволей заставляют остановиться и поразмышлять.

— Можете процитировать какую-то строчку из былин, чтобы описать красоту нашей страны?

— Красота Руси заключена во всех былинах. Любая строчка говорит о ней. Только эту красоту нужно расслышать. Нужно просто начать сказывать, и вот она — красота:

Как во славном во городе во Киёве,

а ю ласкова кнезя ю Владымера

абыло́ там столо́ваньё пиро́ваньё,

заводилсэ у йих, братцы, почестной пир,

а почестной пир да похвальной стол.

Мне кажется, это все передает и красоту жизни нашего народа, и красоту русского языка. В былинах выражено стремление людей к совершенству.

— А можно ли найти в нашем фольклоре истоки русской тоски?

— Тоску я не встречал.

Мне кажется, тоска — это современное уже явление. Светлая печаль еще, может, и встречается в традиции, а тоска, пожалуй, нет.

— А сочиняются ли новые былины?

— В самом названии — ста́рины — указано, что событие, о котором сказывается, происходит в старое время. Хотя я иногда беру какое-нибудь давнее событие и пытаюсь его переложить в былину. Например, былинным языком я сказывал о Вещем Олеге и о подвигах Александра Невского. Это уже мой новодел. Но тем не менее старинами это можно назвать, потому что действие разворачивается в старину. А сказывать про современные события… я стараюсь этим не заниматься, хотя такой опыт у других сказителей есть.

— Но ведь былины создавались на основе современных для автора событий. Были князья, про которых сказывали, пока они еще были живы. Получается, нет ничего преступного в том, чтобы написать былину, например, про пир в Кремле.

— Смысл потеряется. Былины, допустим, о князе Владимире сказывались многие века после его правления, то есть он уже был легендой. Для современных нам событий существует другой жанр, называется он частушка. Это тоже древний вид словесности, но он всегда направлен на текущие события. Если частушка будет про старое событие, то она выйдет за рамки жанра. Так же и с былинами: если они будут про современность, они былинами быть перестанут.

— Хорошо, допустим, я заинтересовалась традицией. На какие фестивали стоит съездить, чтобы приобщиться?

— Если вы заинтересуетесь стариной, то на фестивали ездить нет смысла — они не о старине.

Я посоветовал бы просто зайти в ближайшую деревню, заглянуть в первый попавшийся дом и пообщаться с бабушкой, которой 70–80 лет. Она может не знать былин и песен не петь, но просто беседа с ней может вас многому научить.

Если повезет, конечно. Старинных людей сейчас все меньше. Вы увидите параллельный взгляд на мир и, возможно, поменяете свой.

— Вы помните тот момент, когда вы первый раз услышали былину и были поражены?

— Я помню. Конечно, я помню. В начале 2000-х ко мне попали аудиозаписи былин, и я их долго не мог слушать. Трек длится 50 минут, напев монотонный — о чем там вообще речь? Просто не знал, за что там можно зацепиться, ничего не было понятно. Лет семь они стояли у меня на полке. А потом я включил, послушал и решил: если непонятно, с этим надо разбираться. И когда начал записывать слова, вникать в них, понял, что это интересная традиция, которую создали мои предки. Она родилась на этой земле, и она нужна этой земле.

Былины: о героическом русском эпосе и детском чтении

Мои знакомые – интеллигентные, думающие, внимательные родители. Спрашивают с неподдельным интересом, им важно. У них тоже пятилетний мальчик. Думают, что-то необычное, современное, остроумное я им сейчас порекомендую.

– Ну, мы про космос книгу читаем. И былины.

Несколько секунд недоумённого молчания.

– Ну… да. Сам просит. Третий раз уже читаем.

– Но там ведь ничего не понятно! И язык такой древний. Правда, слушает?

По дороге домой сын щебечет не переставая. Даня принёс нового робота, а с Никитой они играли в машинки, а на прогулке его хвалили за поведение. Небольшая пауза, я быстро вклиниваюсь.

– Скажи, сынок, тебе нравятся былины?

Смотрит на меня недоумённо, дескать, что за странные вопросы.

– А что тебе там больше всего нравится?

Рассказывает долго, увлечённо. Про Илью Муромца и Соловья-разбойника, про Добрыню Никитича и змея, про Вольгу, про Микулу-Селяниновича. Про Святогора-богатыря – с особенной какой-то интонацией: осторожно, что ли.

Это не сказки, это не песни. Особенные они, былины. И вечные

И тут я вспоминаю себя в детстве. Я очень любила былины. Любила Киев с его золотыми маковками, и речку Смородину (такое название красивое, а от него жутью веет), и шатры белополотняные в чистом поле, и неспешный слог, и бесконечные повторения – из текста в текст. Особенно любила Василису Микуличну. А Святогор вызывал смешанные чувства – страха и восхищения. Осмыслить саму фразу о том, что «не носит его мать-сыра земля», было сложно, но и притягивала она чем-то.

Былины – особая штука. Это не сказки, это не песни. Особенные они, былины. И вечные. Об этом свидетельствует, прежде всего, неиссякающий детский интерес: и герои, и сюжеты – цельные, увлекательные. Главное, чтобы родителям хватило внутренней смелости и свободы открыть их для ребёнка. И для себя тоже.

Былинные герои – зачем и откуда?

Моя книга былин, адаптированная для детей, создана выдающимся фольклористом Александром Нечаевым. Он был настоящим энтузиастом своего дела, много ездил по северным деревням, кропотливо собирал материал. В одной из таких экспедиций, в олонецкой деревне, он встретил сказителя Фёдора Конашкова. Слушая его исполнение, Нечаев отметил важную деталь: «Подлинное искусство не терпит фальши, лжи, а Фёдор Конашков убеждённо верил в то, о чём пел, и потому пение его так заразительно действовало на слушателей».

К сожалению, у нас нет возможности послушать старых сказителей, но и то, что осталось, – огромное богатство. Богатыри, словно бы вырастающие из страниц детской книги, – не просто сказочные герои. Каким бы ни был далёким от нас источник этих произведений – он лежит не в фантазии, а в реальности. То есть, конечно, чудеса, удивительные метаморфозы, происходящие с героями, злодеи, наделённые необыкновенными способностями, битвы, которые разворачиваются перед нами, – причудливый, веками наслаивавшийся вымысел. Но сами образы богатырей, рождённые в древности, в основе своей имеют образы реальных людей, искусных воинов, защитников родной земли.

Богатыри – не просто сказочные герои

И мой пятилетний сын это чувствует: не только восхищается силой Ильи Муромца, удалью Алёшки, возможностью Вольги превращаться в животных, птиц и рыб. Ему нравится сама идея богатырской заставы, его восхищает то, как вовремя появляются они на поле брани, вновь и вновь спасают стольный Киев-град от разорения.

Святость Ильи сблизила для маленького человека два мира, нет, даже три: книжный; героический; православный

А больше всего его поразило то, что Илья Муромец, оказывается, – святой. Он долго и внимательно соотносил иконописный образ и иллюстрацию в книге, расспрашивал, рассуждал и думал. Святость Ильи сблизила для маленького человека два мира, нет, даже три: книжный, литературно-художественный; былинный, героический; православный – тот, что он видит, чувствует и впитывает, приходя в храм, становясь на молитву дома.

И само слово «герой» вдруг вспыхивает новой гранью. И мы долго говорим о том, что настоящий герой – это не только тот, чья рука разит без промаха, но и тот, например, кто может забыть обиду на князя ради благополучия родной земли.

Былинный слог

Ритмическая организация у былин особая. Это тонический стих с особым соотношением ударений, что и придаёт напевность, плавность, неспешный ритм повествованию. Причём интересный момент: рифмы в былинах нет, но ритм занимает место ничуть не меньшее, чем в привычных нам силлабо-тонических стихотворениях. Проще говоря, сказители выстраивали информацию, подчиняя её ритму.

В детском пересказе былин, хотя он и прозаический, тонический ритм отчасти сохраняется. Это невероятно важно: не просто рассказать о богатырях, а почувствовать обволакивающее действие мелодии текста. Многих родителей пугает этот момент: вроде как, где мы с нашими гаджетами, мемами, мультсериалами, а где былины. Не стоит бояться: просто начните читать ребёнку вслух былинный текст. Главное – никуда не спешить, а он сам подхватит, как речной поток, понесёт дальше – в свою глубину.

Особенности структуры

Мне кажется, ребёнку полезно и важно видеть и пробовать новое. Былинный слог, да и само сюжетное строение, неторопливое повествование отличается от современных способов подачи информации. Хорошая книжка для нас – та, в которой нас лихо заносит на сюжетных поворотах, неожиданно переворачивает с ног на голову, не даёт замедлиться, задуматься – не дай Бог, заскучает читатель. Это не плохо и не хорошо – это данность.

А вот былины построены совсем не так. В них – обстоятельные зачины, подробное описание сборов богатыря, его доспеха, конской упряжи:

«И стал коня засёдлывать. Сперва накладывал потничек, а на потничек накладывал войлочек, на войлочек – седло черкасское недержанное. Подтягивал двенадцать подпругов шелковых со шпенёчками булатными, с пряжками красна золота, не для красы, для угожества, ради крепости богатырской: шелковые подпруги тянутся, не рвутся, булат гнётся, не ломается, а пряжки красного золота не ржавеют».

Многие сюжетные ходы повторяются из текста в текст, вновь и вновь. В каждом или почти в каждом богатырь седлает коня и надевает доспех, крестится и кланяется на все стороны, заходя в горницу, в его речи постоянно встречаются одни и те же формулировки. Практически в каждой былине встречаются троекратные повторения действий. Но при этом абсолютно нет впечатления скуки, того, что «я это всё уже знаю». Вспоминая себя в детстве и глядя на своих детей, я с уверенностью могу сказать, что такое возвращение к известному, повторение доставляет удовольствие и не надоедает.

В чём же секрет? Мне кажется – в утверждении незыблемости, верности действий и поступков, самой жизни. Богатырь знает, как поступить и что сказать, да и весь былинный мир – яркий, красочный, опасный порой – живёт по своим незыблемым законам. Читатель – маленький или большой, неважно – быстро воспринимает и усваивает их и внутренне радуется узнаванию этих деталей в процессе чтения.

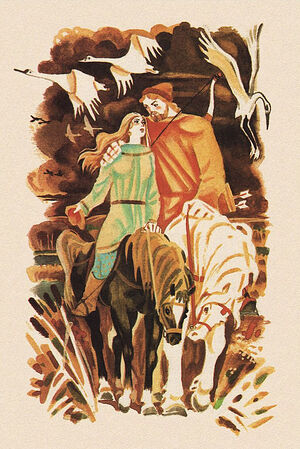

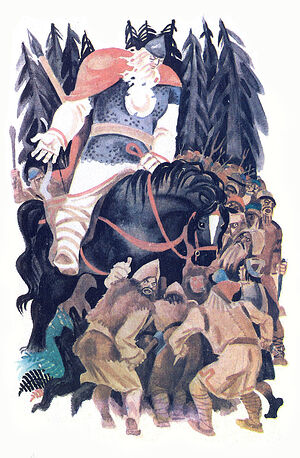

Иллюстрации

Его чудесная находка – фронтисписы с полноразмерными образами персонажей, которые предваряют титул. Дети очень любят рассматривать богатырей – мельчайшие подробности: плетение кольчуг, мечи и кинжалы, щиты и колчаны, притороченные к сёдлам. Обсуждают, почему богатыри вооружены по-разному, чем сражаются.

В его рисунках живёт и дышит та самая былинная Русь

Я читала отзывы об этих иллюстрациях, в которых есть опасения родителей: им кажется, что слишком уж грубые, условные это фигуры, не имеющие отношения к детству, жёсткие. Для меня в таких случаях всегда ценность иллюстрации определяет реакция маленьких читателей. Те, что создал Перцов, дети любят. Им вовсе не страшно. Их восхищают богатыри.

Архаизмы и что с ними делать

Главный страх для большинства современных родителей – это то, что чадо не поймёт. Кажется, что объяснять ему – скучно, долго и сложно. Кажется, что это должны делать учителя. Да и вообще, зачем нам все эти устаревшие слова, столетия назад вышедшие из употребления понятия? На собеседовании в престижную компанию их не спросят, денег от их знаний не прибавится.

Всё так, да не так. Во-первых, не так уж и сложно объяснить архаизм ребёнку: чаще всего это понятие как раз из практической сферы, и обозначает оно очень даже реальную вещь/явление. Во-вторых, учителя не должны. Ну, мы же не требуем от учителя физкультуры, чтобы он нам воспитал спортсмена-разрядника. Есть дела школьные, а есть домашнее чтение, и поясняться оно должно дома. Ну, а в-третьих – все историзмы и архаизмы, встречающиеся в пересказанных для детей былинах, можно растолковать, пользуясь словариком в конце книжки и Интернетом.

Знание природы человеческой, полученное на художественных примерах, останется неизменным

А зачем это нам? Что мы получим в итоге? А мы получим кругозор, опосредованное знание о мире, которое поможет и людей понимать, и события, их причины и следствия. Понимать поступки, их внутренние мотивы, эмоции, почву, откуда вырос, например, подвиг – или предательство. Это очень важное знание. Новым информационным технологиям, работе с соцсетями, маркетингу придётся учиться вновь и вновь, ведь они постоянно меняются. А знание природы человеческой, полученное на художественных примерах – живых, глубоких, мудрых, – останется неизменным.

А ещё, работая со словариком или отыскивая нужное понятие в сети, мы даём ребёнку невероятно важный навык – работы с информацией. Не просто захлопнуть книжку, увидев там «тавлеи», «булаву», «шалыгу» или «поляницу», а заинтересоваться, докопаться до сути, найти ответ, пример, применение. Любознательность тоже тренируется – как мышца. И, как натренированная мышца, оказывается полезной.

Былинные образы

Илья Муромец – крестьянский сын. Его не очень-то жалуют в Киеве, в палатах княжеских. Илья неудобен, но без него не выдержать набегов Дикого Поля: сколько силы несметной он побивает, например, под Черниговом. Но главное – он стоит за правду. Ценность для Ильи – не золото и не почести (хотя, уважения он к себе требует). Богатырь не раз подчёркивает свою независимость от князя и бояр, но за землю Русскую стоит крепко: здесь для него всё определённо.

Они не просто рубят врагов – они радуются и негодуют, горюют, ошибаются, хитрят, любят

Достоверно неизвестно, насколько совпадает былинный образ Ильи Муромца и его житие, но святость богатыря кажется логичным завершением его воинского пути.

Добрыня Никитич – совсем другой. Не такой сильный, но образованный, мудрый, дипломатичный – он не раз выручает князя, выполняя сложные поручения за пределами Киева. Добрыня мастер вести речи с ханом Бахтияром, играть в тавлеи золочёные. А цель всё та же, что и у Ильи, – мир на русской земле.

Алёша, поповский сын, опять ломает стереотипы. Дерзкий, смешливый, остроумный, весельчак и балагур, он воспитывается отцом-священником вовсе не в строгости. «Лихостью-строгостью ничего не поделаешь, а вот вырастет, возмужает он, и все шалости-проказы как рукой снимутся», – говорит ростовский протопоп. А через несколько лет благословляет сына защищать родную землю: «На доброе дело прими наше благословение родительское, на худые дела не благословляем тебя!»

А вот ещё один образ – Вольга Всеславьевич, богатырь с таинственной историей рождения, умеющий оборачиваться и туром, и орлом. Хитрость и мудрость помогают ему в борьбе с вражескими силами, но и мечом, и копьём умеет бить и разить и он, и его «дружинушка хоробрая».

А ещё есть путешественник Соловей Будимирович и великий певец Садко, каждый из них – со своими талантами. Есть Микула Селянинович – весёлый крестьянин, легко поднимающий суму перемётную, в которой вся тяга земная: это не под силу славным воинам. И, конечно, особенно выделяется Святогор-богатырь – фигура загадочная, один из самых архаичных образов. Как говорят исследователи, это персонаж пограничный между миром живых и миром мёртвых. Однако в переложениях для детей Александра Нечаева нет сложных и спорных моментов из оригинальных былин – а вот величие образа Святогора видно в полной мере.

Былины и девочки

Я всегда любила былины. С удовольствием читала их сама. Это были захватывающие истории – а хорошо закрученный динамичный сюжет одинаково интересен и мальчишкам, и девчонкам. Поэтому, мне кажется, не стоит определять эти произведения как «чтение для мальчиков».

Не стоит определять эти произведения как «чтение для мальчиков»

А если вы всё же боитесь, что девочке всё это далеко и неинтересно, стоит начать с былины о Василисе Микуличне. Этот удивительный образ вообще заслуживает полнометражного фильма (есть советский мультфильм, очень хороший, снял его в 1975-м году режиссёр Роман Давыдов).

Василиса Микулична – верная жена СтавраГодиновича. Она ждёт его в тереме, но когда мужа постигает несчастье, делает всё возможное, да и невозможное тоже, чтобы выручить любимого из беды. Отрезает волосы, одевается в мужское платье, мчится в Киев, обманывает князя, состязается в скачках, игре в шахматы, стрельбе и борьбе, пирует, интригует – и вызволяет Ставра из темницы.

Эта былина всегда говорила мне о двух важных вещах. Первое – огромное уважение к женщине, восхищение её талантами, смелостью, предприимчивостью, мудростью – вовсе не только красотой. Вторая – женщина в русском эпосе (впрочем, не только в русском) – вовсе не безответное молчаливое создание. Это личность. И сказители бережно, как драгоценность, несут перед слушателями рассказ о ней, показывают, каким огнём могут вспыхивать её грани.

«Как и теперь, вспоминается мне восьмидесятилетний крепкий старик с седой бородой. В большой олонецкой избе вязал он рыболовную сеть. Проворно орудуя нехитрым приспособлением, он проворно метал ячеи и глуховатым голосом пел речитативом о прославленном богатыре Илье Муромце».

Так описывал свою встречу со сказителем Фёдором Конашковым Александр Нечаев. Ему удалась трудная, тонкая задача: пересказать это сокровище детям понятно и интересно, сохранив его суть, смысл, глубину и образность. А нам остаётся только усесться поудобнее с ребёнком и начать неторопливо:

«Возле города Мурома, в пригородном селе Карачарове, у крестьянина Ивана Тимофеевича да у жены его Евфросиньи Поликарповны родился долгожданный сын…».