Чем достигается безопасность личности

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЖД

Под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на данном этапе научного и экономического развития можно смириться.

Безопасность — это приемлемый риск. На практике полная безопасность недостижима, пока существует источник опасности.

Безопасность — состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Выделяют следующие виды безопасности:

— Безопасность личная — защищенность людей, обусловленная индивидуальными качествами личности и используемыми ими средствами индивидуальной защиты.

— Безопасность общественная — защищенность людей, обусловленная уровнем организации государственных структур и сознания людей.

— Безопасность национальная — состояние защищенности национальных интересов страны (конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, материальные и духовные ценности).

— Безопасность глобальная — защищенность планеты от внутренних (государств, экологических, природных, техногенных) и внешних (космических, инопланетных) угроз, обеспечивается международным сотрудничеством и соглашениями.

Основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности приведены в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Основными принципами обеспечения безопасности являются:

1. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;

3. Системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;

4. Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;

5. Взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;

2. Определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;

3. Правовое регулирование в области обеспечения безопасности;

4. Разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;

5. Применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

6. Разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;

7. Организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности;

8. Координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;

9. Финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;

10. Международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности.

Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Метод — это путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей. При изучении методов обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо знать понятия гомосфера и ноксосфера.

Гомосфера — пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности.

Ноксосфера ( греч. ноксо – опасность) — пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности. На пересечении гомосферы и ноксосферы возникают ЧС и опасности.

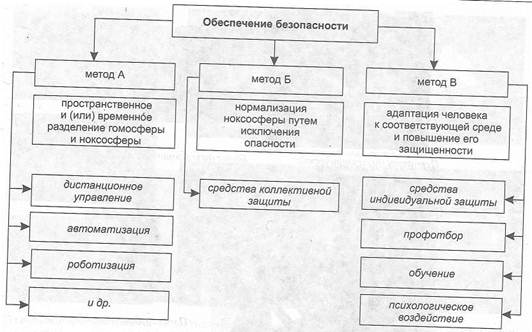

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами (рис. 1.2):

Рис. 1.2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности

Метод А предполагает пространственное или временное разделение гомосферы и ноксосферы. Достигается средствами дистанционного управления, автоматизации, роботизации и др.

Метод Б — это нормализация ноксосферы путем исключения опасностей. Достигается за счет совокупности мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли, опасности травмирования и т.п. средствами коллективной защиты.

Метод В включает совокупность средств и приемов, направленных на адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует возможности профотбора, обучения, психологического воздействия, средств индивидуальной защиты.

В реальных условиях эти методы обычно реализуются в совокупности.

Средства обеспечения безопасности жизнедеятельности — это конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкретная реализация принципов и методов.

Выделяют:

— средства производственной безопасности;

— средства индивидуальной защиты;

— средства коллективной защиты;

Средства производственной безопасности (СПБ). Это приборы, аппараты, устройства, которые предназначены для оповещения или защиты человека от воздействия опасных производственных и внешних факторов:

— оградительные устройства (стационарные, съемные, несъемные, подвижные, полуподвижные);

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечивают защиту человека от действия опасных и вредных факторов (рис. 1.3,1.4):

— специальная одежда (костюмы, комплекты) и обувь;

— средства защиты глаз и лица — очки, шлемы, щитки;

— средства защиты органов дыхания — респираторы, противогазы, ватномарлевые повязки, противопылевые тканевые маски;

— защитные дерматологические средства (мази, пасты);

— медицинские средства индивидуальной защиты (индивидуальный перевязочный пакет (ИПП), аптечка индивидуальная (АИ), индивидуальный противохимический пакет);

— санитарная обработка (комплекс мероприятий по частичному или полному удалению с поверхности кожи и слизистых оболочек радиоактивных и отравляющих веществ).

Средства коллективной защиты (СКЗ) — это средства для защиты населения от всех поражающих факторов ЧС (высоких температур, вредных газов, взрывоопасных, радиоактивных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ, ударной волны, проникающей радиации, светового излучения, ядерного взрыва):

— защитные сооружения: общего и специального назначения, встроенные и отдельно стоящие, возводимые заблаговременно и быстровозводимые, по защитным свойствам, вместимости (убежища, укрытия, шахты, метрополитен, щели, траншеи, землянки);

— рассредоточение и эвакуация населения.

Социально-педагогические средства обеспечения безопасности:

— образование и воспитание личности безопасного поведения;

— формирование мышления безопасного типа;

— укрепление дисциплины и правопорядка;

— информирование через различные источники: СМИ, листовки, телевидение, плакаты и т.д.;

— укрепление здоровья и развитие адаптивных возможностей человека;

— формирование правового самосознания личности и общества.

По данным различных источников от 60 до 90% несчастных случаев на производстве происходит по вине пострадавшего.

Возникает вопрос: почему люди, которым от рождения присущ инстинкт самозащиты и самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Ведь психически нормальный человек никогда без повода не будет стремиться к травме. Такие случаи происходят либо по независящим от человека причинам, либо когда его побуждают к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить появление подобных происшествий, нужно, прежде всего, выявить эти побудители и, по возможности, уменьшить их воздействие.

Изучение закономерностей развития человечества показывает, что обстоятельства, способствующие росту числа несчастных случаев возникают по вполне объективным причинам.

Более того, некоторые его физические качества, вероятно, даже ухудшились: понизилась острота зрения и слуха, не стало былой силы, выносливости. Но, несмотря на это, человек за прошедший период прошел путь от каменного топора до полета в космос.

С развитием орудий труда расширился диапазон воздействия человека на окружающий мир. Очевидно, расширился и круг ответных реакций внешнего мира на человека в процессе труда. Все это привело к тому, что по своим физическим возможностям современный человек существенно отстает от уровня возросшей опасности. И, несмотря на создание новой, более безопасной техники и современных средств защиты, опасность растет быстрее, чем совершенствуются ответные реакции человека.

А так как не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай, люди, однажды безнаказанно нарушив правила и получив какую-то выгоду, повторяют подобные нарушения. Постепенно происходит адаптация не только к опасности, но и к нарушениям правил. Очевидно, все эти рассмотренные выше закономерности создают некую общую тенденцию, объективно способствующую повышению опасности труда и росту травматизма.

Помимо общих причин существует много разнообразных чисто индивидуальных факторов, главным образом психологического порядка, способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности труда и росту числа несчастных случаев. Это показная смелость, недисциплинированность, склонность к риску и т.д.

Все эти примеры указывают на то, что человеческий фактор в вопросах безопасности труда играет значительно большую роль, чем это принято считать. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности недостатки человеческого фактора становятся более заметными, поскольку на общем фоне поломок и происшествий ошибки человека приобретают еще больший удельный вес.

Сущность и содержание безопасности личности

История становления и развития уголовно-правовых начал безопасности личности отражает прогресс идей свободы, равенства и справедливости через механизм права. Этот прогресс, происходивший тысячелетиями, отразил тенденцию развития взаимоотношений индивида и общества в направлении ограничения всевластия государства и общества над человеком, признания личности, ее прав и свобод высшими ценностями. Каждая ступень развития общества является шагом на пути обретения и расширения свободы автономной личности. История учит, что необходимы постоянные усилия для защиты прав и свобод человека. Каждое поколение отвечает за вечный вызов истории, связанный с отстаиванием этой великой ценности. Степень защищенности личности от преступных посягательств определяется уровнем развития права в обществе. В этом контексте Казахстан еще только становится на путь развития уголовно правовых начал безопасности личности. Переосмысление системы ценностей, защищаемых уголовным законом, в соответствии с общей тенденцией исторического развития неизбежно произошло в Казахстане в 1990-1995 годах и нашло свое окончательное закрепление в Конституции Республики Казахстан, провозгласившей в статье 1 высшими ценностями государства человека, его жизнь, права и свободы.

Соответственно этому Уголовный кодекс Республики Казахстан посредством определения наказуемости деяний, посягающих на конституционные права и свободы личности, закрепляет гарантию и устанавливает защиту права на жизнь (ст. 15 Конституции), личную свободу (ст. 16), неприкосновенность достоинства (ст. 17), неприкосновенность частной жизни, право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства (ст. 18).

Подход к человеческой жизни, неотъемлемым правам и свободам личности как высшей социальной ценности пронизывает все уголовное законодательство, содержащее в этом отношении самые различные нормы: об ответственности за преступления против жизни, здоровья, неприкосновенности, чести и достоинства; о необходимой обороне и многие другие. Сама защита прав и свобод человека от преступных посягательств признана одной из основных задач уголовного закона (ст. 2 УК). Для осуществления этой задачи Уголовным кодексом определяется, какие опасные для личности деяния являются преступлениями, устанавливаются наказания и иные меры уголовно-правового воздействия за их совершение.

Идейная основа безопасности личности при этом проявляется в государственной уголовной политике. Известно, что государственная власть органически связана с правом, только посредством которого, через правовые предписания она может выполнять свои функции. В этом контексте право является инструментом государственной власти, что и составляет суть государственной политики, в том числе в сфере уголовно-правового обеспечения безопасности личности.

Любая деятельность государства, как правотворческая, так и правоприменительная, правоохранительная, играет большую роль в выполнении функции государства по профилактике, предупреждению и борьбе с преступлениями, посягающими на личность, ее права и свободы. Государственная власть призвана обеспечивать реализацию уголовно-правовой политики в сфере безопасности личности. Эта правовая политика необходима для формирования полноценной, целостной и эффективной правовой системы общества.

В уголовной политике государства прежде всего различают две ее необходимо обусловленные стороны: сущностную и содержательную.

Содержание этой концептуальной основы должны составлять:

а) принципы уголовно-правового воздействия на преступления против личности, отражающие фундаментальные принципы уголовного права;

б) криминологически адекватное определение перечня общественно-опасных деяний, признаваемых преступлениями против личности, ее жизни, здоровья, личной свободы, неприкосновенности, чести и достоинства (криминализация), что также подразумевает декриминализацию отдельных деяний, не представляющих повышенной общественной опасности;

в) криминологически обоснованное определение круга обстоятельств, как смягчающих, так и увеличивающих степень общественной опасности преступлений против личности, что должно найти отражение в перечне привилегированных и квалифицированных составов;

г) определение вида и размера наказания в соответствии со степенью опасности того или иного посягательства на личность, ее неотъемлемые права и свободы, что должно найти отражение в стройной и непротиворечивой системе санкций, дифференциации наказаний, определении возможности альтернативных видов наказания с учетом принципов гуманизации и дифференциации уголовно-правовой политики.

Думается, что научно обоснованная концепция построения уголовно-правовых основ безопасности личности, криминологически адекватное и обоснованное конструирование уголовно-правовых норм об охране и защите жизни, здоровья, личной свободы, неприкосновенности, чести и достоинства должна базироваться как с учетом объективного криминологического анализа преступлений против личности, так и с учетом международных стандартов в области охраны и защиты прав человека. Методологической основой такой концептуальной модели норм о безопасности личности в уголовном праве должна служить эффективная, научно обоснованная национальная уголовная политика. Комплексная разработка концептуальной основы безопасности личности обеспечит не только реализацию уголовного законодательства в соответствии с основными ценностями современного общества, но и будет соответствовать приоритетам и общим принципам политики государства, выраженной в «Стратегии-2030», и стандартам международного права в сфере охраны и защиты прав человека. Стремление человека к личной безопасности обеспечивается в процессе деятельности общественных и государственных институтов по упрочению демократии, формированию социально-правового государства и гражданского общества, укреплению законности и поддержанию правопорядка. Состояние защищенности личных, семейных, общественных, легитимных корпоративных и государственных интересов, сложившегося образа жизни формирует обоснованную уверенность человека в безопасности его жизни и деятельности.

Реальность состояния безопасности отражается в общественном сознании, снижая уровень тревожности, укрепляя ощущение комфортности жизни и устойчивости, обеспечивающих ее социальных институтов, позитивно влияя на формирование готовности граждан содействовать государству в осуществлении мероприятий по ограничению преступности. Криминальная безопасность представляет собой важнейшую социальную ценность, формально юридически гарантированную Конституцией.

Все права защищены. Copyright © ТОО «Компания ЮрИнфо», 2011.

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на journal.zakon.kz обязательна.

Комментарии, не относящиеся к теме сообщения, оскорбительные по отношению к другим читателям или героям публикаций и содержащие нецензурную лексику запрещены и удаляются.

ТОО «Компания ЮрИнфо», Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Рыскулова 43-в. Многоканальный тел. (727) 380 60 61

К вопросу о соотношении понятий «безопасность личности» и «личная безопасность»

Юридические науки

Похожие материалы

Безопасность отдельно взятого индивида в современной литературе раскрывается через использование таких понятий как «безопасность человека», «безопасность личности», «личная безопасность». На наш взгляд, первые два понятия полностью совпадают по своему содержанию и могут рассматриваться в качестве тождественных.

В то же время, понятия «человек» и «личность», естественным и самым тесным образом связанные между собой, дифференцировано исследуются преимущественно в рамках психологической науки, но они же входят в круг ведущих категорий и понятий философии, социологии и других социально-гуманитарных наук, в том числе правовой науки. Так, если в психологии принято трактовать человека как биологическое существо, а личность – в качестве социального продукта, то в юридической науке представление о личности обычно связано с характеристикой прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. В правовой теории личность есть индивидуально определенная совокупность социально значимых свойств человека, проявляющихся в опосредованных правовыми средствами отношениях между людьми. Таким образом, категория личность, во многих гуманитарных науках, выступает в качестве сложного, собирательного и универсально-родового понятия, допуская при этом использование и иных, схожих на первый взгляд понятий − «индивид», «субъект», «человек», «лицо» и т.д. Юриспруденция, в отличие от многих гуманитарных наук и прежде всего психологии, не делает акцента на содержательном разграничении данных категорий. По словам, проф. Л.Д. Воеводина, термины «индивид», «человек», «личность», «гражданин» в своих основных значениях совпадают, а их юридическим обозначением отражаемых этими терминами понятия выступает понятие субъекта права [1]. Однако, справедливости ради отметим, что есть и принципиально иные позиции относительно данного вопроса. Так, по мнению В.М. Марухно и Е.К. Овсянниковой, уравнение понятий личности как субъекта права и человека как субъекта права категорически неверно, так как человек с самого начала своего существования уже является субъектом права, тогда как личностью он становится позже, в процессе социализации. Исследователи отмечают, что юридическая наука несколько однобоко подходит к пониманию человека как субъекта права, рассматривая его как искусственную юридическую конструкцию и как чисто нормативное понятие [2. С. 149].

Юридическая наука не ставит перед собой цель наполнить содержанием такие понятия как «личность» и «человек», в связи с тем, что активно заимствует их из различных систем знаний – философии, социологии и, главным образом, психологии. В этой связи они не могут быть использованы как методологические средства для дефиниций категорий права [3. С. 201-211]. Таким образом, принципиального разграничения понятий «человек» и «личность» в правовой науке просто нет, это объясняется и научной традицией и тем, что понятие «личность» носит общеродовой, универсальный характер, аккумулируя в себе различные близкие к нему обозначения («человек», «индивид», «гражданин»). Данный тезис подтверждается и нормами действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности, где преимущественно используется категория «безопасность личности» [4]. На этом основании полагаем, что нет необходимости в содержательном разграничении понятий «безопасность человека» и «безопасность личности».

В то же время, от данных понятий следует отличать категорию «личная безопасность». Данная проблема уже поднималась на общетеоретическом уровне. Многие исследователи высказывали свои позиции относительно необходимости разграничения понятий «безопасность личности» и «личная безопасность» [5. С. 40-45].

Разграничение рассматриваемых понятий имеет, на наш взгляд, принципиальное значение для понятийно-категориального аппарата института безопасности. В содержательном плане мы разделяем точку зрения А.В. Стремоухова, который предлагает рассматривать личную безопасность как совокупность таких ее составляющих как: 1) индивидуальная свобода человека; 2) физическая (телесная) неприкосновенность; 3) нравственная неприкосновенность; 4) психическая неприкосновенность [6. С. 150]. Аналогичную точку зрения, с определенной трансформацией, отстаивает и А.В. Панченко, предлагая понимать в данном случае под личной безопасностью такое состояние личности при котором отсутствует внешняя угроза ее жизни, здоровью, физической свободе, чести и достоинству [7. С. 42].

Не вызывает сомнения факт того, что перечисленные составляющие личной безопасности человека связанны первостепенным образом с биологической основой человека, что позволяет отождествлять личную безопасность с таким социально-правовым феноменом как личная неприкосновенность человека. Так, по мнению, А.А. Опалевой, под личной неприкосновенностью следует понимать такое состояние человека, при котором обеспечиваются его физическая защищенность, индивидуальная свобода, психика и нравственность от недопустимого внешнего воздействия, и неприкосновенность условий существования человека (жилища, частной жизни, личной и семейной тайны и т.п.), когда устанавливается запрет посягательств на них [8. С. 6].

Даже поверхностный анализ представленных точек зрения на природу исследуемых категорий, позволяет нам прийти к выводу о том, что на общетеоретическом уровне происходит слияние содержания понятий «личная безопасность» и «личная неприкосновенность» человека. К вышесказанному добавим и то, что обеспечение личной безопасности достигается преимущественно посредством охранительных норм права, за счет эффективности деятельности правоохранительных органов и существенным образом ставится в непосредственную зависимость от самого человека, его образа жизни, понимания необходимости сохранения своей физической, нравственной и психической целостности от различного рода негативных факторов «насыщаемых» повседневную жизнь и во многих случаях от желания противостоять им. Таким образом, личная безопасность соотносится с приватным интересом человека в сфере обеспечения безопасности, по отношению к которому все иные уровни обеспечения безопасности (общественной, государственной) являются вторичными. Более того, личная безопасность, на наш взгляд, преимущественно ассоциируется с таким типом свободы как «свобода от … посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и др.».

В свою очередь, понятие «безопасность личности» является более содержательной, включающее в себя в качестве одного из составных элементов и «личную безопасность (неприкосновенность)». Данный тезис подтверждается и нормами действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности. Так, в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации безопасность личности включает в себя следующие содержательные компоненты: 1) защищенность основных прав и свобод личности (включая личную неприкосновенность) (п. 6); 2) обеспечение достойного уровня и качества жизни конкретной личности; 3) создание условий для развития потенциала личности; удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей личности (п. 50).

В свою очередь, обеспечение безопасности личности ставится в зависимость уже не столько от волеизъявления самого человека, сколько (и главным образом) от эффективности правотворческой, правоисполнительной (оперативно-исполнительной), правоохранительной и правозащитной деятельности государства и иных субъектов, а также от создания государством таких условий, при которых человек сможет наиболее полно реализовывать свои права и свободы и иметь потенциал дальнейшего развития своих способностей в обществе. В свою очередь, человек, включенный в различные социальные отношения, не может ограничиваться защищенностью только своей жизни, здоровья, чести, достоинства, т.к. существует угроза причинения вреда и иным жизненно важным интересам, вытекающим из потребностей более высокого уровня организации.

Реализация подобного рода потребностей социального характера (информационных, духовных, культурных и др.) невозможна без оказания личности содействия в этом со стороны государства и иных социальных институтов. Государство, гарантируя обеспечение безопасности всех социальных отношений, в которые включена личность, способствует тем самым укреплению национальной безопасности в целом. В то же время, в современных условиях формирования гражданского общества, нельзя умалять роли и самой личности по оказанию содействия государству в вопросах обеспечения безопасности функционирования социальной системы в целом, и самой личности, в частности. Это обусловлено тем, что зачастую от понимания личностью своего состояния безопасности, возможности правильно и своевременно оценить такое состояние, от понимания необходимости его обеспечения и содействия государству в этих вопросах, в конечном счете будет зависеть возможность совершенствования государственно-правовой практики разрешения основных задач в сфере обеспечения безопасности всех социальных отношений, в которые включена личность. Уместно заметить, что возможность включения институтов гражданского общества в систему обеспечения безопасности предусмотрена действующим Федеральным законом «О безопасности». В соответствии с п. 5 ст. 2 рассматриваемого закона, определен один из важнейших принципов обеспечения безопасности – «взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности».

Как можно видеть, безопасность личности тесным образом связана с безопасностью всего общества, его различных институтов, т.к. предполагает наличие взаимной ответственности государства и человека в сфере обеспечения безопасных условий жизнедеятельности во всех социальных сферах, как в рамках охранительных, так и регулятивных правоотношений. Все это свидетельствует о том, что понятие «безопасность личности» позволяет учитывать процесс ответственного взаимодействия человека с государством (его институтами) и иными субъектами при разрешении вопросов обеспечения безопасности во всех социальных сферах с целью достижения оптимальной гармонизации интересов личности, общества, государства при обеспечении безопасности в целом. Обеспечение безопасности личности позволяет ставить вопрос о социальной ответственности (в различных формах ее проявления) и повышении уровня активности всех институтов общества, а не только государства и самого человека, в сфере обеспечения безопасности, что в условиях укрепления различных институтов гражданского общества является крайне актуальным.

Безопасность личности в таком ее проявлении трансформируется из «свободы от …», отвечающей за частный интерес человека в сфере обеспечения безопасности, в качественно новую разновидность свободы – «свободы для …», с одной стороны, отвечающей за полноту реализации жизненно важных интересов личности, ее развитие, а с другой, за «содействие» обеспечению безопасности всего общества.

Таким образом, изложенное выше дает возможность определить содержание дефиниции «безопасность личности» в контексте её соотносимости с понятиями прав и свобод личности. В свою очередь, под безопасностью личности, на наш взгляд, стоит понимать ее особое социально-правовое состояние защищенности от различного рода рисков и угроз, гарантированное со стороны государства, с целью обеспечения ее основных прав и свобод, создания условий для достойного уровня и качества жизни и дальнейшего развития личностного потенциала в различных сферах.