Чем выражены имена в предложении

Имена собственные в русском языке: классификация и функции

В составе любого языка имя собственное занимает важное место. Появилось оно в далекие времена, когда люди стали понимать и дифференцировать предметы, что потребовало присвоения им отдельных названий. Обозначение объектов происходило, опираясь на его отличительные признаки или функции для того, чтобы название содержало данные о предмете в символическом или фактическом виде. С течением времени, имена собственные стали предметом интереса в различных областях: географии, литературе, психологии, истории и конечно же, лингвистике.

Самобытность и содержательность изучаемого явления привели к возникновению науки об имени собственном — ономастики.

Определение понятия

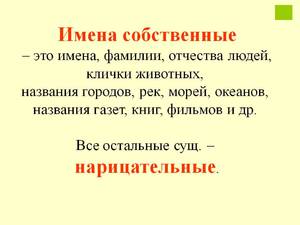

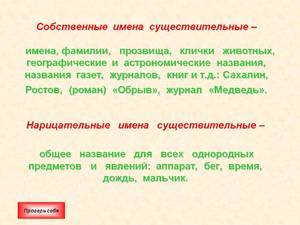

Имя собственное — это существительное, которое называет предмет или явление в конкретном смысле, отличая его от других схожих ему предметов или явлений, выделяя их из группы однородных понятий.

Важный признак этого имени состоит в том, что оно связано с называемым объектом, несет информацию о нем, не затрагивая понятие. Их пишут с заглавной буквы, и иногда названия берут в кавычки (Мариинский театр, автомобиль «Пежо», пьеса «Ромео и Джульетта»).

Употребляются имена собственные, или онимы, в единственном либо во множественном числе. Множественное число проявляется в случаях, когда несколько предметов имеют сходные обозначения. Например, семья Сидоровых, однофамильцы Ивановы.

Функции имен собственных

Имена собственные, как единицы языка, выполняют различные функции:

Классификация онимов

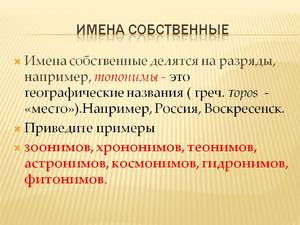

Собственные имена во всем своем своеобразии подразделяются на множество типов:

2. Топонимы — географические названия:

3. Зоонимы — клички животных (Мурка, Шарик, Кеша).

4. Документонимы — акты, законы (закон Архимеда, Пакт мира).

Связь имен нарицательных с именами собственными

Говоря об имени собственном нельзя не упомянуть имя нарицательное. Различают их по объекту номинации.

Так, имя нарицательное, или аппелятив, называет предметы, лица или явления, которые имеют один или несколько общих признаков и представляют собой отдельную категорию.

Отличия имен собственных от нарицательных, также представляют большой интерес в научных кругах. Этот вопрос изучали такие языковеды, как Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, Л. В. Щерба, А. А. Уфимцева, А. А. Реформатский и многие другие. Исследователи рассматривают эти явления с разных сторон, приходя, иногда, к противоречивым результатам. Несмотря на это, выделяют специфические признаки онимов:

Иногда имена собственные могут преобразовываться в имена нарицательные. Процесс преобразования онима в имя нарицательное называют аппелятивация, а обратное действие — онимизацией.

В качестве примера аппелятивации можно привести переход имени нарицательного «земля» в значении «почва», «суша», в оним «Земля» — «планета». Таким образом, используя имя нарицательное как название чего-либо, оно может стать онимом (революция — площадь Революции).

Кроме того, часто нарицательными становятся имена литературных героев. Так, в честь героя одноименного произведения И. А. Гончарова, Обломова, возник термин «обломовщина», которым обозначают бездеятельное поведение.

Особенности перевода

Особую сложность представляет перевод имен собственных, как на русский язык, так и с русского на иностранные языки.

Перевод онимов невозможно совершить, опираясь на смысловое значение. Его проводят с использованием:

Транслитерация считается наименее используемым способом перевода онимов. К ней прибегают в случае оформления международных документов, загранпаспортов.

Некорректный перевод может стать причиной дезинформации и неправильного толкования смысла сказанного или написанного. При переводе следует придерживаться нескольких принципов:

Подводя итог можно сказать, что онимы отличаются богатством и разнообразием. Своеобразие типов и обширная система функций характеризуют их, а следовательно, ономастику, как важнейшую отрасль лингвистического знания. Имена собственные обогащают, наполняют, развивают русский язык, поддерживают интерес к его изучению.

Видео

Из этого видео вы узнаете, что такое имя собственное.

О нарицательных и собственных именах существительных вы узнаете из этого видео.

Каким членом предложения может быть местоимение?

Местоимение может быть любым членом предложения. Приведем примеры с местоимением в синтаксической роли главных членов предложения, подлежащего и именной части сказуемого, и второстепенных членов — дополнения, определения и обстоятельства.

Синтаксическая роль местоимений в предложении

Каким членом предложения является местоимение, можно определить, исходя из того, слово какой части речи оно заменяет, на что местоимение указывает, на лицо или предмет, на признак или количество. Рассмотрим подробно, какую синтаксическую роль выполняет местоимение в предложении.

Таблица

Местоимение — главный член предложения

Подлежащее

Если местоимение заменяет собой существительное и указывает на лицо или неодушевленный предмет, то чаще всего оно является главным членом предложения, то есть подлежащим, или дополнением. Такую синтаксическую роль в предложении выполняют местоимения-существительные, принадлежащие к разным разрядам:

Местоимение в роли подлежащего имеет грамматическую форму именительного падежа и отвечает на вопросы кто? что? Местоимения в форме косвенных падежей являются дополнением.

Примеры

Я не хочу огорчать вас этим известием.

— Ты возьмешь меня с собой на рыбалку? — спрашивает мальчонка у старшего брата.

Солнце быстро садилось в море. Оно бросило последний багряный отсвет на воду.

Несколько детей с шумом и визгом плескались в речке.

Местоимение — часть составного именного сказуемого

Если в предложении имеется подлежащее, выраженное существительным или словом другой части речи, а глагол-сказуемое отсутствует, то местоимение поясняет подлежащее и выступает в роли именной части составного сказуемого. При местоимении в этой синтаксической роли может быть глагол-связка «был», «будет», «может», «является» и пр.

Примеры

Каковы люди в этом поселке, всем известно.

Местоимение в роли второстепенных членов предложения

Дополнение

Местоимение-существительное в синтаксической роли дополнения зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чём?

Примеры

Ему вспомнилась последняя поездка в Петербург.

Из-за плеска воды не расслышишь, что кричат с берега.

Начальнику полярной станции нужно еще кое с кем переговорить о доставке нужных материалов.

Не звоните ей больше с этой просьбой.

Порой люди сердятся на себя за излишнюю доверчивость.

Хочется съесть что-нибудь вкусное.

Определение

Второстепенным членом предложения в роли определения выступают все разряды местоимений, указывающих на признак предмета. Особое внимание проявим, если притяжательные местоимения «его», «её», «их» поясняют существительные и являются несогласованными определениями.

Местоимения в синтаксической роли определений отвечают на вопросы: какой? чей?

Примеры

В нашей артели насчитывалось восемь лесорубов.

Мой вопрос так и остался без ответа.

Её лицо раскраснелось от волнения.

Казалось, в стройном хоре его голос вел всех за собой.

Их старания увенчались все-таки успехом.

Обстоятельство

Местоимения в роли обстоятельств указывают на количество чего-либо и чаще всего встречаются в составе синтаксически неделимых словосочетаний со словами других частей речи (существительными в падежной форме и др.) Обстоятельство, выраженное местоимением с существительным, зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы: когда? с каких пор? сколько? как? и пр.

Примеры

В то время все было здесь по-другому.

В этот час ты можешь навестить нас.

Мы наблюдали яркий звездопад несколько ночей подряд в августе.

Видеоурок

Составное именное сказуемое. Определение и примеры

Составное именное сказуемое — это главный член предложения, состоящий из глагола-связки (нулевой связки) и именной части, выраженной существительным, прилагательным, местоимением, числительным, наречием или причастием.

Составное именное сказуемое складывается, как правило, из двух компонентов: глагола-связки и именной части, выраженной любой частью речи, кроме глагола в форме инфинитива.

Вначале определим, что такое составное сказуемое.

Определение

Составным сказуемым является такое сказуемое, в котором лексическое и грамматическое значения выражаются разными словами.

Примеры

Владимир начал сильно беспокоиться (А.С. Пушкин).

В этих примерах сказуемые состоят из двух слов, одно из которых (беспокоиться, холодная) выражает лексическое значение сказуемого, а первое (начал, была) — грамматическое значение наклонения, времени, рода и числа глагола.

Поговорим об именном составном сказуемом. Конкретизируем это понятие с точки зрения состава, что такое именное сказуемое в предложении.

Глагол-связка

Составное именное сказуемое складывается из глагола-связки, которая обладает только грамматическим значением, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например:

Рассмотрим более детально, какими бывают глаголы-связки в составном именном сказуемом.

Наиболее употребительным является глагол-связка «быть», представленный в разных формах:

Политика есть искусство возможного.

Весна была весною даже и в городе (Л. Толстой).

Менее употребительны полузнаменательные глаголы-связки, обозначающие бытие, выявление, обнаружение, сохранение состояния:

Например:

Ночь казалась мне удивительной и прекрасной (К. Паустовский).

Реже в роли связок могут выступать глаголы, имеющие значение движения или состояния:

прийти, приехать, вернуться, сидеть, стоять и др., например:

Спортсмены сидели на скамейках довольные своей победой в соревнованиях по биатлону.

Связка может быть нулевой, тогда в предложении между подлежащим и сказуемым (при соблюдении некоторых условий) ставится тире, например:

Оптимизм — вот роскошь великих людей (Л. Арагон).

Именная часть составного сказуемого выражается, как уже упоминалось выше, всеми частями речи, кроме глагола в форме инфинитива.

Способы выражения именной части составного сказуемого. Примеры

Имя существительное

Имя существительное в форме именительного или творительного падежа:

Точность и краткость — вот первые достоинства прозы (А.С. Пушкин).

Самая серьёзная потребность есть потребность познания истины (Г. Гегель).

Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья (К.Д. Ушинский).

Пушкин стал знаменем русской литературы (Д. Лихачёв).

Имя прилагательное

Все добрые люди невзыскательны (И.Гёте).

Имя числительное

Избёнка старушки была второй от дороги.

Местоимение

Юра быстро стал своим в веселой компании туристов.

Наречие

Как не кстати было это воспоминание.

Причастие

Глагольная форма — причастие:

Этот портрет не лишен недостатков.

Девушка казалась рассерженной моим замечанием.

Дно бочки устлано свежей соломой.

Синтаксически неделимое словосочетание

Говорят, лень — одна из форм неуважения к окружающим.

Видеоурок

Составным сказуемым называется такое сказуемое, в котором лексическое и грамматическое значения выражаются в разных словах. Что это за определение «Сказуемого»?))

Определение не поясняет примеры. Наоборот — примеры поясняют определение.)))) Смысл в том, чтобы через определение понять примеры, ведь «лингвистика» вродь как наука о Языке (согласно моим исследованиям — полная лажа и околонаучная профонация для гойского народа, а не наука о Языке).

Зачем использовать римско-греческий словарь для описания явлений Русского Языка?

Посмотрите на Исландцев — у них всё по-своему называется. Очень мало заимствований:

Stærðfræði er rökvísindi sem beitir ströngum, rökfræðilegum aðferðum til að fást við tölur, rúm, ferla, varpanir, mengi, mynstur, breytingar o.þ.h. Einnig er stærðfræði sú þekking sem leidd er út með rökréttum hætti frá ákveðnum fyrirframgefnum forsendum sem kallaðar eru frumsendur. Þeir sem starfa við rannsóknir og hagnýtingu á stærðfræði eru kallaðir stærðfræðingar.

Статья на тему «Математика». Она у них называется стайрфрайви.

А мы…Русские…Не можем даже дать СВОЁ НАЗВАНИЕ для физики, химии…Математики…

Я дико не уважаю лингвистическую околонаучную лабуду…7111 языков на Планете — и по сути не один толком не описан. Стыдно должно быть.

Развели блин буржуазию…))) А теперь буржуазия разводит нас.))

«А мы…Русские…Не можем даже дать СВОЁ НАЗВАНИЕ для физики, химии…Математики…»

Вот и «русскую» милицию переименовали в «заимствованную» полицию. Спрашивается зачем, мы что не можем свое наименование оставить — «милиция»?

Слово «милиция» происходит от латинского militia «воинская служба, военная сила», от miles «воин, солдат», далее из этрусск. (предположительно). Русск. милиция заимств. через польское milicja или стар. нов.-в.-нем. Мilitie ( XVII в.).

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в предложения типа «Мальчик на улице» — на улице — это обстоятельство, а сказуемое опущено и предложение неполное? или на улице — это часть именного сказуемого?

В предложении «Мальчик на улице» пропущено сказуемое (стоит, гуляет и пр.).

Это неполное двусоставное предложение, в котором «на улице» является обстоятельством.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно будет, дорога была трудной или трудная?

Помогите, пожалуйста, поставить знаки препинания в предложении!

Спешку и желание как можно скорее обратить меня в свою веру Рашид объяснил очень просто.

1.5. Составное именное сказуемое

Составное именное сказуемое (СИС) состоит из двух частей:

а) вспомогательная часть – связка (глагол в спрягаемой форме) выражает грамматическое значение (время и наклонение);

б) основная часть – именная часть (имя, наречие) выражает лексическое значение.

СИС = связка + именная часть