Чем заканчивается дендрит обонятельной клетки

Чем заканчивается дендрит обонятельной клетки

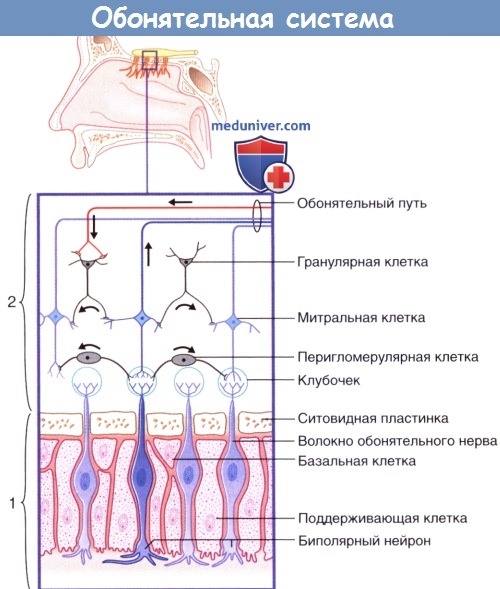

Обонятельный эпителий человека расположен в верхних и отчасти в средних раковинах носовой полости, он состоит из биполярных хеморецепторных клеток, а также опорных и базальных клеток. Биполярные клетки являются первичночувствующими рецепторами (рис. 17.17), их количество у человека приближается к 10 миллионам (у макросматиков оно на порядок выше). Биполярные сенсорные нейроны существуют около 60 сут и после их естественной гибели замещаются новыми рецепторами, образующимися из базальных клеток. Регенерировавшие сенсорные нейроны восстанавливают прежние синаптические контакты с центральными отделами обонятельной системы, а опорные клетки фагоцитируют разрушенные рецепторы.

Дендриты биполярных клеток имеют 10—20 ресничек, выступающих из эпителия в слой обонятельной слизи, они увеличивают рецепторную поверхность плазматической мембраны и содержат специфические хеморецептивные белки, а также G-белки, активирующие вторичные посредники. Пахучие вещества вначале абсорбируются на обонятельной слизи, выделяемой боуменовыми железами, и доставляются к рецепторам неспецифическими белками-переносчиками. Нарушения транспорта пахучих веществ к рецепторам возникают вследствие набухания слизистой оболочки и изменения секреции обонятельной слизи при воспалительных или аллергических поражениях носовой полости.

Чем заканчивается дендрит обонятельной клетки

Обонятельная система имеет следующие уникальные черты:

1. Тела первичных чувствительных нейронов расположены на поверхностном эпителии.

2. Аксоны первичных эфферентных нейронов входят непосредственно в кору, афферентные нейроны второго порядка отсутствуют.

3. Первичные афферентные нейроны постоянно обновляются, синтезируясь из базальных клеток.

4. Путь к корковым центрам лобной доли идет исключительно по своей стороне.

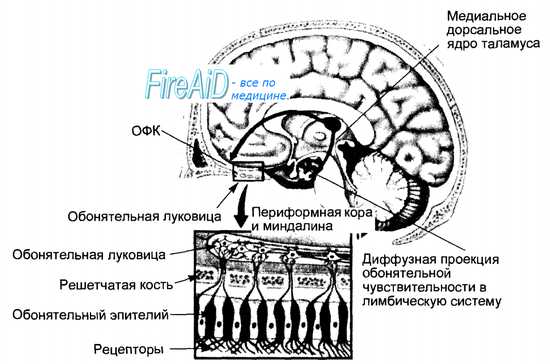

Обонятельная система состоит из обонятельного эпителия и обонятельных нервов, обонятельных луковиц и путей, а также нескольких участков обонятельной коры.

а) Обонятельный эпителий. Обонятельный эпителий выстилает верхнюю 1/5 часть латеральной стенки носа и перегородки носа. Эпителий состоит из трех типов клеток.

1. Обонятельные нейроны. Это биполярные нейроны, дендриты которых распространяются до поверхности эпителия, а немиелинизированные аксоны формируют обонятельный нерв. Дендриты покрыты неподвижными ресничками, которые содержат рецепторы к определенным молекулам. Аксоны проходят вверх через ситовидную пластинку решетчатой кости и входят в обонятельные луковицы. Аксоны (примерно по 3 млн. с каждой стороны) с окружающими их шванновскими клетками объединены в пучки, которые, в свою очередь, образуют обонятельный нерв.

2. Между биполярными нейронами расположены поддерживающие клетки.

3. Между двумя клетками двух предыдущих типов находятся базальные стволовые клетки. Уникальность обонятельных биполярных нейронов состоит в том, что они постоянно растут, разрушаются и замещаются новыми нейронами. Базальная стволовая клетка превращается в молодой биполярный обонятельный нейрон, срок жизни которого составляет около одного месяца. С возрастом процесс обновления постепенно замедляется. Это объясняет тот факт, что у пожилых людей обоняние становится менее острым.

Второй клубочек слева находится во «включенном» состоянии (см. текст).

б) Обонятельная луковица. Обонятельная луковица состоит из трехслойного аллокортекса, окружающего место начала обонятельного пути. Основные корковые нейроны в этой области — митральные (пучковые) клетки (около 50000), которые принимают обонятельные волокна и дают начало обонятельному пути.

Контакт между обонятельными волокнами и дендритами митральных клеток происходит в гломерулах (около 2000). Гломерулы окружены глией, в каждой из них образуется гигантское число синапсов. Каждая гломерула получает импульсы только от определенных нейронов, которые реагируют на одни и те же стимулы (одоранты). «Включенные» (активированные) гломерулы тормозят соседние, «выключенные» гломерулы, за счет работы ГАМК-ергических (гамма-аминомасляная кислота) перигломерулярных клеток (сравните с горизонтальными клетками сетчатки); этот этап передачи нервного импульса также представляет собой начальную стадию обработки специфических запахов.

На более глубоком уровне активность митральных клеток становится еще более специфичной за счет работы гранулярных клеток, лишенных аксонов (сравните с амакриновыми клетками сетчатки). Это следующий этап обработки чувствительных стимулов, на котором усиливается разница между стимулами разных митральных клеток. Гранулярные клетки формируют возбуждающие дендро-дендритические контакты с активными митральными клетками, а также подавляют соседние митральные клетки посредством тормозящих ГАМК-ергических дендро-дентритических контактов.

Центральные связи. Аксоны митральных клеток проходят в центре обонятельного пути. Перед передним продырявленным веществом обонятельный путь разделяется на медиальную и латеральную обонятельные полоски.

Медиальная полоска содержит аксоны, идущие от переднего обонятельного ядра, которое состоит из мультиполярных нейронов, рассеянных по обонятельному пути. Некоторые из этих аксонов подходят к области перегородки в составе диагонального пучка. Другие в области передней комиссуры пересекают среднюю линию и тормозят активность митральных клеток противоположной луковицы (путем возбуждения гранулярных клеток). За счет этого происходит относительное усиление работы уже активных луковиц, что позволяет предположить расположение источника запаха.

Латеральная обонятельная полоска заканчивается в грушевидной доле передней височной коры. К грушевидной доле человека относят корковую часть миндалевидного тела, крючок, передний конец парагиппокампальной извилины. Высший центр распознавания запахов — задняя часть орбитофронтальной коры, которая связана с грушевидной долей через дорсальное медиальное ядро таламуса.

Медиальный пучок переднего мозга связывает обонятельные участки коры с гипоталамусом и стволом мозга. Эти связи обусловливают возникновение вегетативных реакций, таких как слюноотделение и сокращение желудка, а также реакции пробуждения (посредством ретикулярной формации).

в) Нарушения обоняния. В ходе рутинной проверки обоняния больного просят определить какой-нибудь сильный запах, например шоколада или кофе, сначала одной половиной носа, затем второй. Одностороннее отсутствие обоняния (аносмия) пациент может не замечать, его выявляют только при целенаправленном исследовании.

При двусторонней аносмии пациенты могут жаловаться на снижение вкуса, поскольку вкусовые ощущения во многом зависят от запаха летучих частиц пищи. В таких случаях восприятие четырех основных вкусов не нарушено (сладкое, соленое, кислое, горькое). Причиной односторонней аносмии может быть менингиома, сдавливающая обонятельные луковицы или обонятельный путь. Аносмия может также стать следствием черепно-мозговой травмы с переломом передней черепной ямки. В таких случаях аносмия служит симптомом, который позволяет заподозрить наличие перелома; необходимо также проведение исследования на предмет истечения ликвора из полости носа.

Обонятельная аура — типичный начальный признак ункусной эпилепсии.

— Вернуться в оглавление раздела «Неврология.»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 23.11.2018

Сенсорные системы. Органы чувств

Часть третья – Обонятельные и вкусовые сенсорные системы.

Обонятельные сенсорные системы. Органы обоняния

Обонятельный анализатор представлен двумя системами — основной и вомероназальной, каждая из которых имеет три части: периферическую (органы обоняния), промежуточную, состоящую из проводников (аксоны нейросенсорных обонятельных клеток и нервных клеток обонятельных луковиц), и центральную, локализующуюся в гиппокампе коры больших полушарий для основной обонятельной системы.

Основной орган обоняния (organum olfactus), являющийся периферической частью сенсорной системы, представлен ограниченным участком слизистой оболочки носа — обонятельной областью, покрывающей у человека верхнюю и отчасти среднюю раковины носовой полости, а также верхнюю часть носовой перегородки. Внешне обонятельная область отличается от респираторной части слизистой оболочки желтоватым цветом.

Периферической частью вомероназальной, или дополнительной, обонятельной системы является вомероназальный (якобсонов) орган (organum vomeronasale Jacobsoni). Он имеет вид парных эпителиальных трубок, замкнутых с одного конца и открывающихся другим концом в полость носа. У человека вомероназальный орган расположен в соединительной ткани основания передней трети носовой перегородки по обе ее стороны на границе между хрящом перегородки и сошником. Кроме якобсонова органа, вомероназальная система выключает в себя вомероназальный нерв, терминальный нерв и собственное представительство в переднем мозге — добавочную обонятельную луковицу.

Функции вомероназальной системы связаны с функциями половых органов (регуляция полового цикла и сексуального поведения), и также связаны с эмоциональной сферой.

Развитие. Органы обоняния имеют эктодермальное происхождение. Основной орган развивается из плакод — утолщений передней части эктодермы головы. Из плакод формируются обонятельные ямки. У зародышей человека на 4-м месяце развития из элементов, составляющих стенки обонятельных ямок, образуются поддерживающие эпителиоциты и нейросенсорные обонятельные клетки. Аксоны обонятельных клеток, объединившись между собой, образуют в совокупности 20—40 нервных пучков (обонятельных путей — fila olfactoria), устремляющихся через отверстия в хрящевой закладке будущей решетчатой кости к обонятельным луковицам головного мозга. Здесь осуществляется синаптический контакт между терминалями аксонов и дендритами митральных нейронов обонятельных луковиц. Некоторые участки эмбриональной обонятельной выстилки, погружаясь в подлежащую соединительную ткань, образуют обонятельные железы.

Вомероназальный (якобсонов) орган формируется в виде парной закладки на 6-й неделе развития из эпителия нижней части перегородки носа. К 7-й неделе развития завершается формирование полости во-мероназального органа, а вомероназальный нерв соединяет его с добавочной обонятельной луковицей. В вомероназальном органе плода 21-й недели развития имеются опорные клетки с ресничками и микроворсинками и рецепторные клетки с микроворсинками. Структурные особенности вомероназального органа указывают на его функциональную активность уже в перинатальном периоде.

Строение. Основной орган обоняния — периферическая часть обонятельного анализатора — состоит из пласта многорядного эпителия высотой 60—90 мкм, в котором различают три типа клеток: обонятельные нейросенсорные клетки, поддерживающие и базальные эпителиоциты. От подлежащей соединительной ткани они отделены хорошо выраженной базальной мембраной. Обращенная в носовую полость поверхность обонятельной выстилки покрыта слоем слизи.

У собак, которые отличаются хорошо развитым органом обоняния, насчитывается около 225 млн обонятельных клеток, у человека их число значительно меньше, но все же достигает 6 млн (30 тыс. на 1 мм2). Дистальные части дендритов обонятельных клеток заканчиваются характерными утолщениями — обонятельными булавами (clava olfactoria). Обонятельные булавы клеток на своей округлой вершине несут до 10—12 подвижных обонятельных ресничек.

Цитоплазма периферических отростков содержит митохондрии и вытянутые вдоль оси отростка микротрубочки диаметром до 20 нм. Около ядра в этих клетках отчетливо выявляется гранулярная эндоплазматическая сеть. Реснички булав содержат продольно ориентированные фибриллы: 9 пар периферических и 2 — центральных, отходящих от базальных телец. Обонятельные реснички подвижны и являются своеобразными антеннами для молекул пахучих веществ. Периферические отростки обонятельных клеток могут сокращаться под действием пахучих веществ. Ядра обонятельных клеток светлые, с одним или двумя крупными ядрышками. Назальная часть клетки продолжается в узкий, слегка извивающийся аксон, который проходит между опорными клетками. В соединительнотканном слое центральные отростки составляют пучки безмиелинового обонятельного нерва, которые объединяются в 20—40 обонятельных нитей (filia olfactoria) и через отверстия решетчатой кости направляются в обонятельные луковицы.

Поддерживающие эпителиоциты (epitheliocytus sustentans) формируют многорядный эпителиальный пласт, в котором и располагаются обонятельные клетки. На апикальной поверхности поддерживающих эпителиоцитов имеются многочисленные микроворсинки длиной до 4 мкм. Поддерживающие эпителиоциты проявляют признаки апокриновой секреции и обладают высоким уровнем метаболизма. В цитоплазме их имеется эндоплазматическая сеть. Митохондрии большей частью скапливаются в апикальной части, где находится также большое число гранул и вакуолей. Аппарат Гольджи располагается над ядром. В цитоплазме поддерживающих клеток содержится коричнево-желтый пигмент.

Базальные эпителиоциты (epitheliocytus basales) находятся на базальной мембране и снабжены цитоплазматическими выростами, окружающими пучки аксонов обонятельных клеток. Цитоплазма их заполнена рибосомами и не содержит тонофибрилл. Существует мнение, что базальные эпителиоциты служат источником регенерации рецепторных клеток.

Эпителий вомероназального органа состоит из рецепторной и респираторной частей. Рецепторная часть по строению сходна с обонятельным эпителием основного органа обоняния. Главное отличие состоит в том, что обонятельные булавы рецепторных клеток вомероназального органа несут на своей поверхности не реснички, способные к активному движению, а неподвижные микроворсинки.

Контакт аксонов нейросенсорных клеток с дендритами митральных происходит в клубочковом слое, где суммируются возбуждения рецепторных клеток. Здесь же осуществляется взаимодействие рецепторных клеток между собой и с мелкими ассоциативными клетками. В обонятельных клубочках реализуются и центробежные эфферентные влияния, исходящие из вышележащих эфферентных центров (переднее обонятельное ядро, обонятельный бугорок, ядра миндалевидного комплекса, препириформная кора). Наружный сетевидный слой образован телами пучковых клеток и многочисленными синапсами с дополнительными дендритами митральных клеток, аксонами межклубочковых клеток и дендро-дендритическими синапсами митральных клеток. В 4-м слое лежат тела митральных клеток. Их аксоны проходят через 4—5-й слои луковиц, а на выходе из них образуют обонятельные контакты вместе с аксонами пучковых клеток. В области 6-го слоя от аксонов митральных клеток отходят возвратные коллатерали, распределяющиеся в разных слоях. Зернистый слой образован скоплением клеток-зерен, которые по своей функции являются тормозными. Их дендриты образуют синапсы с возвратными коллатералями аксонов митральных клеток.

Промежуточная, или проводниковая, часть вомероназальной системы представлена безмиелиновыми волокнами вомероназального нерва, которые, подобно основным обонятельным волокнам, объединяются в нервные стволики, проходят через отверстия решетчатой кости и соединяются с добавочной обонятельной луковицей, которая расположена в дорсомедиальной части основной обонятельной луковицы и имеет сходное строение.

Центральный отдел обонятельной сенсорной системы локализуется в древней коре — в гиппокампе и в новой — гиппокамповой извилине, куда направляются аксоны митральных клеток (обонятельный тракт). Здесь происходит окончательный анализ обонятельной информации.

Сенсорная обонятельная система через ретикулярную формацию связана с вегетативными центрами, чем и объясняются рефлексы с обонятельных рецепторов на пищеварительную и дыхательную системы.

На животных установлено, что из дополнительной обонятельной луковицы аксоны вторых нейронов вомероназальной системы направляются в медиальное преоптическое ядро и гипоталамус, а также в вентральную область премамиллярного ядра и среднее амигдалярное ядро. Связи проекций вомероназального нерва у человека пока мало исследованы.

Обонятельные железы. В подлежащей рыхлой волокнистой ткани обонятельной области располагаются концевые отделы трубчато-алъвеолярных желез, выделяющие секрет, который содержит мукопротеиды. Концевые отделы состоят из элементов двоякого рода: снаружи лежат более уплощенные клетки — миоэпителиальные, внутри — клетки, секретирующие по мерокриновому типу. Их прозрачный, водянистый секрет вместе с секретом поддерживающих эпителиоцитов увлажняет поверхность обонятельной выстилки, что является необходимым условием для функционирования обонятельных клеток. В этом секрете, омывающем обонятельные реснички, растворяются пахучие вещества, присутствие которых только в этом случае и воспринимается рецепторными белками, вмонтированными в мембрану ресничек обонятельных клеток.

Васкуляризация. Слизистая оболочка полости носа обильно снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами. Сосуды микроциркуляторного типа напоминают кавернозные тела. Кровеносные капилляры синусоидного типа образуют сплетения, которые способны депонировать кровь. При действии резких температурных раздражителей и молекул пахучих веществ слизистая оболочка носа может сильно набухать и покрываться значительным слоем слизи, что затрудняет носовое дыхание и обонятельную рецепцию.

Возрастные изменения. Чаще всего они обусловлены перенесенными в течение жизни воспалительными процессами (риниты), которые приводят к атрофии рецепторных клеток и разрастанию респираторного эпителия.

Регенерация. У млекопитающих в постнатальном онтогенезе обновление рецепторных обонятельных клеток происходит в течение 30 сут (за счет малодифференцированных базальных клеток). В конце жизненного цикла нейроны подвергаются деструкции. Малодифференцированные нейроны базального слоя способны к митотическому делению, лишены отростков. В процессе их дифференцировки увеличивается объем клеток, появляются специализированный дендрит, растущий к поверхности, и аксон, растущий в сторону базальной мембраны. Клетки постепенно перемещаются к поверхности, замещая погибшие нейроны. На дендрите формируются специализированные структуры (микроворсинки и реснички).

Вкусовая сенсорная система. Орган вкуса

Орган вкуса (organum gustus) — периферическая часть вкусового анализатора представлен рецепторными эпителиальными клетками во вкусовых почках (caliculi gustatoriae). Они воспринимают вкусовые раздражения (пищевые и непищевые), генерируют и передают рецепторный потенциал афферентным нервным окончаниям, в которых появляются нервные импульсы. Информация поступает в подкорковые и корковые центры. При участии этой сенсорной системы обеспечиваются также некоторые вегетативные реакции (отделение секрета слюнных желез, желудочного сока и др.), поведенческие реакции на поиск пищи и т.п. Вкусовые почки располагаются в многослойном плоском эпителии боковых стенок желобоватых, листовидных и грибовидных сосочков языка человека. У детей, а иногда и у взрослых вкусовые почки могут находиться на губах, задней стенке глотки, небных дужек, наружной и внутренней поверхностях надгортанника. Количество вкусовых почек у человека достигает 2000.

Развитие. Источником развития клеток вкусовых почек является эмбриональный многослойный эпителий сосочков. Он подвергается дифференцировке под индуцирующим воздействием окончаний нервных волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов. Таким образом, иннервация вкусовых почек появляется одновременно с возникновением их зачатков.

Строение. Каждая вкусовая почка имеет эллипсоидную форму и занимает всю толщу многослойного эпителиального пласта сосочка. Она состоит из плотно прилежащих друг к другу 40—60 клеток, среди которых различают 5 видов: сенсоэпителиальные («светлые» узкие и «светлые» цилиндрические), «темные» поддерживающие, базальные малодифференцированные и периферические (перигеммальные).

Сенсоэпителиальные клетки. Светлые узкие сенсоэпителиальные клетки содержат в базальной части светлое ядро, вокруг которого располагаются митохондрии, органеллы синтеза, первичные и вторичные лизосомы. Вершина клеток снабжена «букетом» микроворсинок, являющихся адсорбентами вкусовых раздражителей. На цитолемме базальной части клеток берут начало дендриты чувствительных нейронов. Светлые цилиндрические сенсоэпителиальные клетки подобны светлым узким клеткам. Между микроворсинками во вкусовой ямке находится электронно-плотное вещество с высокой активностью фосфатаз и значительным содержанием рецепторного белка и гликопротеидов. Это вещество играет роль адсорбента для вкусовых веществ, попадающих на поверхность языка. Энергия внешнего воздействия трансформируется в рецепторный потенциал. Под его влиянием из рецептирующей клетки выделяется медиатор, который, действуя на нервное окончание сенсорного нейрона, вызывает в нем генерацию нервного импульса. Нервный импульс передается далее в промежуточную часть анализатора.

Во вкусовых почках передней части языка обнаружен сладкочувствительный рецепторный белок, задней части — горькочувствительный. Вкусовые вещества адсорбируются на примембранном слое цитолеммы микроворсинок, в которую вмонтированы специфические рецепторные белки. Одна и та же вкусовая клетка способна воспринимать несколько вкусовых раздражений. При адсорбции воздействующих молекул происходят конформационные изменения рецепторных белковых молекул, которые приводят к локальному изменению проницаемости мембран вкусового сенсорного эпителиоцита и генерации потенциала на его мембране. Этот процесс имеет сходство с процессом в холинергических синапсах, хотя допускается участие и других медиаторов.

В каждую вкусовую почку входит и разветвляется около 50 афферентных нервных волокон, формирующих синапсы с базальными отделами рецепторных клеток. На одной рецепторной клетке могут быть окончания нескольких нервных волокон, а одно волокно кабельного типа может иннервировать несколько вкусовых почек.

В формировании вкусовых ощущений принимают участие неспецифические афферентные окончания (тактильные, болевые, температурные), имеющиеся в слизистой оболочке ротовой полости, глотке, возбуждение которых добавляет окраску вкусовых ощущений («острый вкус перца» и др.).

Поддерживающие эпителиоциты (epitheliocytus sustentans) отличаются наличием овального ядра с большим количеством гетерохроматина, расположенного в базальной части клетки. В цитоплазме этих клеток много митохондрий, мембран гранулярной эндоплазматической сети и свободных рибосом. Около аппарата Гольджи встречаются гранулы, содержащие гликозаминогликаны. На вершине клеток имеются микроворсинки.

Базальные малодифференцированные клетки характеризуются небольшим объемом цитоплазмы вокруг ядра и слабым развитием органелл. В этих клетках выявляются фигуры митоза. Базальные клетки в отличие от сенсоэпителиальных и поддерживающих клеток никогда не достигают поверхности эпителиального слоя. Из этих клеток, видимо, развиваются поддерживающие и сенсоэпителиальные клетки.

Периферические (перигеммальные) клетки имеют серповидную форму, содержат мало органелл, но в них много микротрубочек и нервных окончаний.

Регенерация. Сенсорные и поддерживающие эпителиоциты вкусовой почки непрерывно обновляются. Продолжительность их жизни примерно 10 сут. При разрушении вкусовых сенсорных эпителиоцитов нейроэпителиальные синапсы прерываются и вновь образуются на новых клетках.

Гистогенез, регенерация и возрастные изменения органа обоняния

Восприятие запаха обонятельной системой носа. Место взаимодействия обонятельной клетки с молекулами пахучих веществ. Плакода – утолщение передней части эктодермы головы. Образование поддерживающих эпителиоцитов и нейросенсорных обонятельных клеток.

| Рубрика | Медицина |

| Вид | статья |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 19.01.2015 |

| Размер файла | 15,9 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Гистогенез, регенерация и возрастные изменения органа обоняния

Обонятельный нерв 1-ая пара черепно-мозговых нервов, образованная отростками (аксонами) обонятельных рецепторных клеток. Эти отростки относятся к медленным и тонким безмякотным нервным волокнам. Волокна оканчиваются в обонятельной луковице переднего мозга, образуя обонятельные клубочки. Также в формировании комплексных ощущений запаха участвует тройничный нерв. Это 5-ая пара черепно-мозговых нервов, которые иннервируют слизистую оболочку носовой полости.

У человека число обонятельных клеток достигает 6 млн (по 3 млн в каждой ноздре). Это много, но у тех млекопитающих, в жизни которых обоняние играет существенную роль, этих клеток неизмеримо больше. Например, у кролика их насчитывается около 100 млн!

Рецепторные обонятельные клетки

Поддерживающие эпителиоциты формируют многорядный эпителиальный пласт, в котором и располагаются обонятельные клетки. На апикальной поверхности поддерживающих эпителиоцитов имеются многочисленные микроворсинки длиной до 4 мкм. Поддерживающие эпителиоциты проявляют признаки апокриновой секреции и обладают высоким уровнем метаболизма. запах обонятельный нос плакода

Базальные эпителиоциты находятся на базальной мембране и снабжены цитоплазматическими выростами, окружающими пучки аксонов обонятельных клеток. Существует мнение, что базальные эпителиоциты служат источником регенерации рецепторных клеток.

Регенерация. При длительном воздействии вредных веществ, повреждающих обонятельные клетки, обонятельная способность могла бы быть потеряна на ранней стадии жизни, но нервные окончания обонятельных рецепторов обладают способностью к регенерации и могут восстановиться при условии, что ткань не была полностью разрушена. Однако если повреждение системы произошло на более высоком уровне, то нервы не восстанавливаются. Рецепторные клетки обонятельного эпителия постоянно обновляются. Жизнь одной клетки длится всего несколько месяцев или даже меньше. При повреждениях обонятельного эпителия регенерация клеток значительно ускоряется. В конце жизненного цикла нейроны подвергаются деструкции. Малодифференцированные нейроны базального слоя способны к митотическому делению, лишены отростков. В процессе их дифференцировки увеличивается объем клеток, появляются специализированный дендрит, растущий к поверхности, и аксон, растущий в сторону базальной мембраны. Клетки постепенно перемещаются к поверхности, замещая погибшие нейроны. На дендрите формируются специализированные структуры (микроворсинки и реснички).

Причины обонятельного нарушения «рецепторного уровня»: (травмы обонятельной зоны и ситовидной пластинки, и воспалительные процессы, и лекарственные интоксикации, аллергические реакции, мутации, и авитаминозы (по витаминам А и В 12), и интоксикации солями тяжелых металлов (кадмий, ртуть, свинец), вирусные поражения.

Причины поражения обонятельного нерва: инфекционные заболевания, нарушениями обмена веществ, токсическим воздействием лекарственных препаратов, повреждением нерва при хирургических операциях и опухолями.

Поражения центров обонятельного анализатора: черепно-мозговая травма, нарушение мозгового кровообращения, опухоли головного мозга, генетическими и инфекционными заболеваниями, болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера.

Чаще всего они обусловлены перенесенными в течение жизни воспалительными процессами (риниты), которые приводят к атрофии рецепторных клеток и разрастанию респираторного эпителия.

Человек способен воспринимать более 10 000 запахов. Некоторые из них могут возбудить или отбить аппетит, изменить настроение и желания, повысить или понизить работоспособность и даже заставить купить не очень нужную вещь. Во многих магазинах Европы и Америки ароматы используются для привлечения покупателей. По мнению американской маркетинговой службы, сама по себе ароматизация воздуха в магазине может поднять объем продаж на 15%. Даже установлены пять ароматов, которые, присутствуя в магазине, способны «спровоцировать» посетителя на покупку белья и верхней одежды. Это ваниль, лимон, мята, базилик и лаванда. В продуктовых супермаркетах должны царить свежие запахи: теплого хлеба, огурцов и арбузов. А еще есть запахи праздничные. Например, перед Новым годом в магазинах должно пахнуть мандаринами, корицей и еловой или сосновой хвоей. У большинства людей эти запахи устойчиво связаны с воспоминаниями о празднике и доставляют им удовольствие. Однако у некоторых людей (особенно у детей) распыляемые ароматические вещества способны вызвать аллергию. Так что, может быть, и хорошо, что в наших магазинах «рекламные» ароматы пока не распыляют.

Запахи легко могут «всколыхнуть» нашу память, вернуть давно забытые ощущения, например из детства. Дело в том, что центры обонятельного анализатора находятся у человека в древней и старой коре головного мозга. Рядом с обонятельным центром располагается центр, отвечающий за наши эмоции и память. Поэтому запахи для нас являются эмоционально окрашенными, пробуждая не логическую, а эмоциональную память.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Сложные нервные аппараты, воспринимающие и анализирующие раздражения, поступающие из внешней и внутренней среды организма, И.П. Павлов назвал анализаторами. Строение и физиология органа обоняния. Роль и значение органа обоняния как органа чувств.

реферат [5,3 M], добавлен 02.03.2009

реферат [22,6 K], добавлен 21.05.2015

Причины носовых кровотечений, их диагностика. Симптомы острой кровопотери. Метожы остановки кровотечений из носа. Показание к передней тампонаде, необходимый инструментарий и лекарственные средства, техника проведения. Схематическое изображение процедуры.

презентация [1,3 M], добавлен 15.03.2014

Рассмотрение строения носа человека. Анатомия перегородки носа, валика, ходов, раковин, носоглоточного прохода и слизистой оболочки. Изучение роли слизистых желез, кровеносных, лимфатических сосудов и нервов в исполнении функций дыхания и обоняния.

презентация [531,6 K], добавлен 12.03.2014

Общее понятие об органах чувств и их классификация. Орган обоняния, вкуса, слуха и равновесия. Структура глазного яблока. Транспортно-трофическая функция пигментных клеток. Амакриновые нервные клетки. Слуховые (волосковые) клетки. Орган зрения (глаз).

курсовая работа [30,7 K], добавлен 25.05.2012