Чем заменить амиодарон при фибрилляции предсердий

Чем заменить амиодарон при фибрилляции предсердий

Амиодарон имеет ряд преимуществ над остальными препаратами. Он высокоэффективен как при суправентрикулярных, так и при желудочковых нарушениях ритма сердца. Даже если аритмия рефрактерна к другим средствам антиаритмической терапии, назначение амиодарона оказывается успешным в 70% случаев.

Препарат имеет необычайно длинный период полувыведения (20-100 дней) и поэтому его принимают лишь 1 раз в сутки или даже реже. Он не оказывает существенного влияния на функцию желудочков, и его можно назначать пациентам с сердечной недостаточностью.

Вместе с тем амиодарон обладает рядом существенных нежелательных эффектов, поэтому длительно назначать его следует только больным с опасными для жизни или рефрактерными к другим препаратам нарушениями ритма сердца, или в тех случаях, когда риск развития побочных эффектов не столь значим в связи с общим плохим прогнозом (например, у лиц старческого возраста или пациентов с тяжелым поражением миокарда).

Несмотря на то что амиодарон эффективен в лечении желудочковых аритмий, недавно было показано, что у пациентов со сниженной функцией желудочков он не играет большой роли в «первичной профилактике» внезапной смерти, т.е. не предотвращает развития фатальных желудочковых нарушений ритма сердца у таких больных. Тем не менее многие пациенты с имплантированными дефибрилляторами нуждаются в приеме амиодарона с целью подавления желудочковых аритмий и, соответственно, снижения частоты срабатывания устройства.

Побочные эффекты амиодарона

При кратковременном парентеральном применении амиодарона возникновение побочных эффектов маловероятно, хотя описаны редкие случаи развития амиодарон-ассоциированного лекарственного гепатита. Введение в периферическую вену нередко сопровождается развитием флебита.

Длительный прием препарата внутрь, напротив, ассоциирован с высоким риском возникновения побочных эффектов.

Основные нежелательные эффекты амиодарона:

— Дерматологические: фотосенсибилизация и сине-серая пигментация

— Роговичные микродепозиты

— Дисфункция щитовидной железы: гипер- и гипотиреоз

— Фиброз легких

— Гепатит

— Нейропатия

— Миопатия

— Нарушения сна: бессонница, слишком яркие или кошмарные сновидения

— Тремор

— Алопеция

— Тахикардия типа «пируэт»

— Усиление действия варфарина

Дерматологические эффекты амиодарона

Фотосенсибилизация, т.е. повышение чувствительности кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей, наблюдается у 2/3 пациентов. Несмотря на то что тяжелая фотосенсибилизация возникает лишь в незначительном числе случаев, о возможности ее развития следует предупреждать каждого, кто принимает амиодарон. При необходимости можно рекомендовать использовать специальную защитную одежду и защитные кремы, содержащие оксид цинка, избегать длительного пребывания на солнце.

Тяжелая реакция фотосенсибилизации является наиболее частой причиной отмены препарата, после которой симптомы могут сохраняться в течение года. Связь между типом кожи или дозой препарата и выраженностью этой реакции, по-видимому, отсутствует. У небольшого числа пациентов после длительного приема амиодарона развивается заметная сине-серая пигментация кожи, особенно в области носа и лба. Эта пигментация сохраняется в течение многих лет после отмены препарата.

Офтальмологические эффекты амиодарона

Микродепозиты в роговице обнаруживаются практически у всех пациентов, однако постоянного повреждения не возникает. После прекращения приема препарата микродепозиты исчезают и поэтому являются надежным признаком соблюдения пациентом режима приема препарата. Имеются отдельные сообщения о развитии нейропатии зрительного нерва.

Тиреотропное действие амиодарона

Амиодарон содержит очень большое количество йода и вызывает умеренное увеличение сывороточного уровня тироксина и реверсивного трийодтиронина, а также снижение уровня сывороточного трийодтиронина. Концентрация тиреотропного гормона в сыворотке также может снижаться. Эти изменения на фоне терапии амиодароном свидетельствуют о нормальной функции щитовидной железы. Однако амиодарон может вызвать развитие как гипо-, так и гипертиреоза, что наблюдается у 15% пациентов.

Гипертиреоз может быть следствием активизации предсуществующей субклинической патологии щитовидной железы (которая, в свою очередь, может привести к увеличению синтеза тиреоидных гормонов) или следствием тиреоидита, развивающегося в исходно нормальной щитовидной железе и приводящего к усилению высвобождения ее гормонов. При развитии гипертиреоза часто ухудшается общее самочувствие пациента, наблюдаются снижение массы тела и другие признаки гиперфункции щитовидной железы.

Возможно рецидивирование аритмии, которую ранее удавалось контролировать лечением. В сыворотке повышается содержание как тироксина, так и трийодтиронина. Гипертиреоз может развиться достаточно остро и протекать тяжело. Он может возникнуть даже через много месяцев после прекращения приема амиодарона.

При развитии гипотиреоза в сыворотке крови снижается содержание тироксина, а уровень тиреотропного гормона повышается. Иногда данное состояние развивается без клинических проявлений. Показана заместительная терапия гормонами щитовидной железы. Отмена амиодарона не требуется. Обнаружение аутоантител к ткани щитовидной железы заставляет предположить наличие предсуществующей патологии железы и то, что гипотиреоз может прогрессировать даже после отмены амиодарона.

У больных, длительно принимающих амиодарон, состояние щитовидной железы необходимо контролировать каждые 6-12 месяцев. Всегда должен быть высокий уровень настороженности в плане возможного развития гипертиреоза у лиц, которые получают амиодарон или принимали его ранее.

Прочие побочные эффекты амиодарона

К другим серьезным побочным эффектам амиодарона относятся фиброз легких, гепатит, нейропатия и миопатия. Иногда несколько серьезных нежелательных эффектов проявляются одновременно. Как правило (но не всегда!), возникновение серьезных побочных эффектов связано с приемом высоких доз амиодарона.

Другими нежелательными эффектами являются тошнота, кожная сыпь, алопеция, тремор, тестикулярная дисфункция, бессонница и кошмарные сновидения, которые могут быть очень, яркими.

Амиодарону как антиаритмическому препарату III класса присуще удлинение интервала QT, что часто сопровождается появлением отчетливых волн U. Имеются сообщения о развитии ЖТ типа «пируэт» при использовании препарата (см. главу 13). Нередко прием амиодарона сопровождается развитием синусовой брадикардии.

Важно отметить, что амиодарон потенцирует действие оральных антикоагулянтов, в результате чего дозу последних приходится уменьшать, обычно вдвое. Кроме того, препарат увеличивает концентрацию в плазме крови дигоксина, хинидина, верапамила, флекаинида и циклоспорина.

При некоторых формах аритмии основные преимущества амиодарона (высокая эффективность, отсутствие отрицательного инотропного действия и большая продолжительность действия) «перевешиваются» обширным списком побочных эффектов. Однако большинство из них являются обратимыми, и риск их развития не должен служить противопоказанием к назначению амиодарона пациентам с угрожающими жизни нарушениями ритма сердца, с короткой ожидаемой продолжительностью жизни, а также в тех случаях, когда другие антиаритмические препараты оказались неэффективны.

Дозировки и сроки применения амиодарона

Начало действия препарата существенно сдвинуто во времени. При приеме внутрь действие начинает проявляться на 3-7-е сутки лечения, а для развития максимального эффекта может потребоваться до 50 дней. При необходимости скорость наступления действия можно увеличить, назначив препарат в очень высоких дозах (например, по 600-1200 мг/сут.) в течение 1-2 нед. Затем дозу следует снизить до 400 мг/сут.

После достижения антиаритмического эффекта рекомендуется постепенное снижение дозы препарата, пока не будет определена минимальная эффективная доза. Обычно поддерживающая доза составляет 200-400 мг/сут. Для отдельных больных оказывается достаточным прием 200 мг через день. По опыту автора, при снижении суточной дозы у взрослых до уровня менее 300 мг/сут. рецидивы аритмии обычно возобновляются. При опасных формах аритмии не стоит рисковать и уменьшать дозу препарата ниже 300 мг/сут.

Препарат подвергается метаболизму в печени; почками не экскретируется. Основным метаболитом является дезэтиламиодарон, который сам по себе оказывает антиаритмическое действие. Очень высокая концентрация амиодарона и его метаболита наблюдается в легких, сердце, печени и жировой ткани.

При внутривенном введении действие развивается быстрее, чем при приеме внутрь, однако, в отличие от большинства других препаратов, немедленный антиаритмический эффект наблюдается редко. Как правило, он развивается через 1-24 ч. Если аритмия плохо поддается лечению, представляется целесообразным внутривенное введение амиодарона (несмотря на возможную задержку начала действия) вместо попыток примения других препаратов, которые менее эффективны и часто вызывают побочное действие.

Рекомендованная доза для внутривенного введения составляет 5 мг/кг за 30-60 мин с последующей инфузией 15 мг/кг в течение 24 ч. В экстренных ситуациях первичное внутривенное введение можно осуществлять с большей скоростью, однако вазодилатирующее действие амиодарона может привести к развитию выраженной артериальной гипотензии. Чтобы избежать развития флебита, препарат следует вводить через центральную вену. Если это невозможно, рекомендуется чаще менять места инфузии (обычно этого бывает достаточно).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Новые подходы к медикаментозной терапии аритмий

Академик Ивашкин В.Т.: – А сейчас я с удовольствием попрошу включиться в нашу работу профессора Владимира Леонидовича Дощицина. «Новые подходы к медикаментозной терапии аритмии». Пожалуйста, Владимир Леонидович.

Что вызывает наибольшее затруднение в практической работе? Все дело в том, что аритмии сами по себе могут заметно ухудшать качество жизни, отягощать прогнозы. Но возможно вполне доброкачественное, безобидное течение аритмии и существование больного с этой аритмией в течение неопределенно долгого времени. С другой стороны – методы лечения аритмии. Я уже не говорю об оперативных методах, но и медикаментозное лечение может оказывать серьезное побочное действие и само по себе негативно влиять на прогноз. Это доказано. Или, если это лечение удачно, то аритмия устраняется и качество жизни улучшается. Так вот, каждый раз практическому врачу приходится решать, что хуже: аритмия или лечение. Иными словами, нужно или не нужно активно лечить аритмию?

В связи с этим я напомню основные группы показаний к вмешательству. Первое – это когда аритмия отягощает прогноз и несет в себе какую-то угрозу жизни. Основные из них – это угрозы внезапной аритмической смерти. Вторая группа показаний – если очевидно по клиническим и инструментальным данным негативное влияние аритмии на эффективность кровообращения, гемодинамику. И, наконец, третья группа – когда объективных показаний может не быть, но субъективно аритмия плохо переносится. Здесь тоже имеются показания, хотя в этом случае цель лечения будет другая: улучшить субъективную переносимость, при этом не обязательно полностью устранять аритмию, так как она негативно не влияет на прогноз.

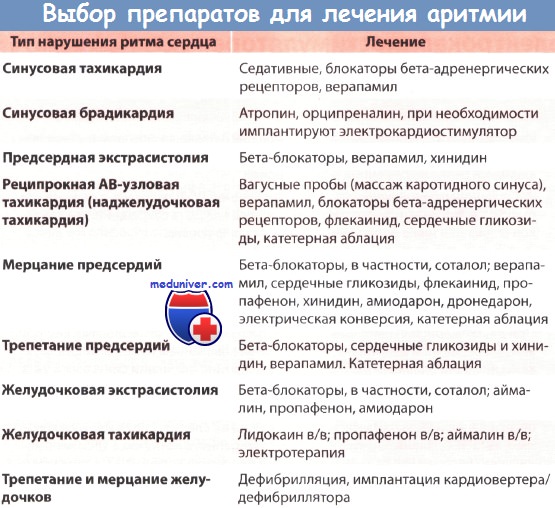

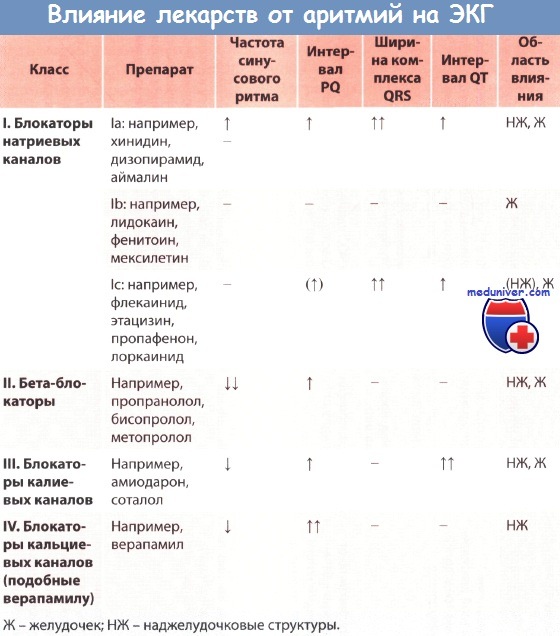

Я напомню хорошо известную классификацию, которая на сегодняшний день получила наибольшее распространение, – классификацию антиаритмических лекарств. Напомню четыре основные группы. Первый класс – блокаторы натриевых каналов, там подклассы 1А, 1В, 1С, здесь показаны их основные представители. Второй класс – бета-адреноблокаторы. Третий – блокаторы калиевых каналов или препараты, замедляющие реполяризацию. И четвертый класс – блокаторы кальциевых каналов. В первом классе наибольшее значение имеет, несомненно, класс 1С, потому что он представлен используемыми на сегодняшний день препаратами – этацизин, пропафенон, аллапинин. К классам 1А и 1В относятся более старые препараты, которые постепенно уходят из широкой практики: хинидин, прокаинамид, лидокаин и так далее. Бета-блокаторы – хорошо известный класс, это не только антиаритмики, но и антиангинальные и гипотензивные препараты.

Мощный класс – третий – блокаторы калиевых каналов. Основные представители – это амиодарон и соталол, мы их рассматриваем как препараты резерва, которые назначаются, но, в основном, при неэффективности других препаратов в более сложных ситуациях. И, наконец, – антагонисты кальция, среди которых основную роль играет верапамил.

Эту классификацию критиковали многократно, и основной предмет критики заключается в том, что сюда не входят многие препараты, имеющие антиаритмическое действие. Например, дигиталис и вообще сердечные гликозиды – АТФ и другие препараты, которые как бы стоят между этими классами или имеют совершенно другие свойства. И в связи с этим, я напомню, была предложена другая классификация, так называемый «Сицилианский гамбит», который представляет собой просто описание свойств разных антиаритмических препаратов. Вот как в клеточках шахматной доски отмечены свойства, способность влиять на ионные каналы, натриевые – быстрые, средние, медленные, на кальциевые, на калиевые, на различные рецепторы – адренергические альфа-, адренергические бета-рецепторы, холинергические рецепторы и другие.

И, глядя на эту табличку, можно видеть, что многие антиаритмики обладают одновременно свойствами представителей нескольких классов, и их даже трудно классифицировать. И есть препараты (они представлены в конце) – атропин, аденозин, дигоксин, омакор – те, которые в эту классификацию не входят, а обладают другими механизмами действия. То есть это более широкое перечисление антиаритмиков, но его недостатком является то, что это – не классификация, она никак не группирует препараты и не позволяет выбирать тот или иной класс, тех или иных представителей.

Поэтому при систематизированном описании и в научных работах по аритмологии фигурирует все-таки классификация Вогана Вильямса (Vaughan Williams), и ею широко пользуются. Здесь имеется целый ряд спорных моментов. В частности, больше всего важных спорных моментов касаются 1С-класса и вообще, прежде всего, первого класса. И один из важнейших актуальнейших вопросов: можно или нельзя давать эти препараты больным ишемической болезнью сердца, острыми и хроническими ее формами, и больным с другой выраженной органической патологией сердца? Этот вопрос и на сегодняшний день не имеет однозначного ответа. После публикации, уже довольно давно, много лет назад, в исследованиях КАСТ-1 и КАСТ-2 было показано, что антиаритмики 1С-класса могут негативно влиять на прогноз больных ИБС. Но это касается, главным образом, больных острым инфарктом миокарда. Что касается хронических форм ИБС, то так однозначно судить нельзя, потому что таких работ было довольно мало, и касались они ограниченного числа препаратов без достаточного учета других противопоказаний.

На сегодняшний день бытует такая тактика, что антиаритмики первого, в частности, С-класса не следует принимать больным с выраженными признаками сердечной недостаточности (низкая фракция выброса); при острых формах ИБС (острый инфаркт, прогрессирующая стенокардия); при очень выраженной гипертрофии левого желудочка с толщиной более 14 миллиметров (по данным эхокардиографии). Есть и другие ограничения: блокада ножек, выраженная брадикардия и другие. А если ничего этого нет, то наличие умеренно выраженной патологии сердца не является прямым противопоказанием для применения препаратов 1С-класса.

Почему я обращаю на это внимание – потому что здесь лежат очень важные практические вопросы. Можно или нельзя купировать пароксизм мерцания предсердий у больного стенокардией, например, пропафеноном, этацизином, которые являются активными препаратами для этой цели. Так вот, эта табличка дает на это ответ: да, можно, если нет прямых противопоказаний в виде выраженных изменений миокарда, сердечной недостаточности, острого коронарного синдрома и так далее. Это практически очень важно.

Вот основные ограничения для применения антиаритмиков первого класса: острый коронарный синдром, сердечная недостаточность, внутрижелудочковая блокада, атриовентрикулярная блокада и резко выраженная брадикардия, скажем, синдром слабости синусового узла.

Бета-адреноблокаторы – важнейший класс препаратов. Мы их даем очень широко, лечим ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию. Из аритмий, в основном, этот класс препаратов лечит, главным образом, наджелудочковые формы, то есть суправентрикулярную тахикардию, суправентрикулярную экстрасистолию, мерцание и трепетание предсердий, в основном, для урежения ритма при этих формах аритмий. Что касается желудочковых аритмий, то эффективность этого класса препаратов ниже. Но учитывая их благоприятное действие на основные болезни, то есть ишемическую болезнь, артериальную гипертонию, предпочтительно с них начинать, и может быть такая ситуация, что они окажутся эффективными и при желудочковых аритмиях тоже, и тогда больше ничего не нужно будет. Но если они окажутся неэффективными, а это примерно половина случаев, то тогда приходится решать вопрос: заменять бета-блокаторы либо на третий класс препаратов, либо добавлять к бета-блокаторам первый класс.

Третий класс препаратов, повторяю: класс резерва. Амиодарон – сильнейший, мощнейший препарат, хорошо переносится при недлительном назначении. Но при длительном назначении почти у 30% (примерно) возникают различные нежелательные эффекты, которые заставляют его ограничивать или вообще отменять. Самые частые из них – нарушение функции щитовидной железы. Второе по частоте – сердечное осложнение: брадикардии, блокады, удлинение QT с возможным аритмогенным эффектом. Возможно поражение печени, поражение легких, ну, и самое частое ограничение – это кожные реакции, которые, хотя и ничем не угрожают, но могут вызывать беспокойство больных, нарушение качества жизни.

Другой препарат этого класса – соталол – обладает нежелательными свойствами третьего класса препаратов, то есть удлиняет интервал QT, вызывает брадикардию, и поэтому противопоказан при брадикардии блокады. И как бета-блокатор он снижает артериальное давление и обладает другими побочными действиями, характерными для неселективных бета-блокаторов. А это довольно много побочных эффектов. Я напомню: это и бронхоспазмы, и негативное влияние на углеводный обмен, и возможное нарушение эректильной функции и так далее. То есть препарат хороший, эффективный, но тоже имеет значимые негативные эффекты.

Недавно был предложен другой препарат этого класса, дронедарон, который на сегодняшний день широко не используется, опять же, из-за довольно значимых выявленных побочных эффектов. В частности, он противопоказан при сердечной недостаточности: доказано, что он увеличивает летальность. У больных с перманентной фибрилляцией предсердий он не пошел, и у больных с патологией печени тоже. Сейчас пока место этого препарата не определено.

И, наконец, четвертый класс – это, в основном, верапамил. Я говорю о негативных эффектах, о возможных побочных действиях, ограничениях – это синдром предвозбуждения желудочков, выраженная сердечная недостаточность, снижение давления (это же гипотензивный препарат) и блокада и брадикардия, как и для всех других антиаритмиков.

Резюмирую все сказанное. Все антиаритмики этих основных классов имеют значимые побочные эффекты, которые существенно ограничивают возможность их применения. И приходится решать, что хуже: лечение аритмии или сама аритмия? Среди каких-то новых направлений, которые можно сегодня назвать, это появление новых препаратов с доказанными антиаритмическими свойствами, но с менее выраженными побочными эффектами. Это так называемые omega-3 полиненасыщенные жирные кислоты – эйкозапентаеновая, докозагексаеновая – в виде лекарственного препарата омакор. На сегодняшний день доказано, что этот препарат обладает антиаритмическим действием благодаря сумме механизмов. Основной из них – это влияние на ионные каналы, кальциевые и натриевые. Модуляция прохождения ионов через эти каналы является одним из основных механизмов антиаритмического эффекта. Помимо этого, этот препарат обладает противовоспалительным эффектом, антисклеротическим эффектом в виде стабилизации бляшек и не оказывает сколько-нибудь значимых побочных эффектов, свойственных другим антиаритмикам. На сегодняшний день в ряде рандомизированных исследований показана способность этого препарата усиливать антиаритмический эффект основных антиаритмиков. В частности, с амиодароном, кордароном, когда его попытались сочетать у больных с частыми пароксизмами мерцания предсердий, было показано, что добавление омакора в терапии кордароном существенно повышает эффективность терапии. Такие работы были сделаны в многоцентровых исследованиях во Франции, и в России тоже такие работы есть, в том числе, комбинация омакора с пропафеноном.

Появились сейчас работы, которые показали возможность благоприятного действия этого препарата и на желудочковую аритмию, тоже, в частности, желудочковая экстрасистола, пробежки желудочковой тахикардии, у больных ишемической болезнью сердца. Это работа кардиологов из Санкт-Петербурга. У нас такие данные тоже есть: повышение эффективности лечения желудочковых аритмий при добавлении к антиаритмикам, в частности, к амиодарону и соталексу этого самого омакора. Это позволило нам предложить вот такой алгоритм ведения больных с желудочковыми аритмиями, в частности, с желудочковой экстрасистолией у больных ишемической болезнью сердца и у больных хронической сердечной недостаточностью другой этиологии.

Вот, ИБС – я уже говорил, что обычно у таких больных мы начинаем терапию с бета-блокаторов, потому что есть антиангинальный эффект и, возможно, антиаритмический. Если не помогает, тогда возможно добавление омакора, и это может быть достаточным для того, чтобы этот эффект проявился. Если не помогает, то возможно добавление и амиодарона, или замена бета-блокатора на соталол плюс омакор, и это будет очередное усиление терапии.

Если есть сердечная недостаточность. Тут, во-первых, сразу большие дозы бета-блокаторов не пойдут, тут приходится соблюдать осторожность и приходится комбинировать маленькие дозы бета-блокаторов с ингибиторами АПФ и, возможно, с омакором. Если это не помогает, то – осторожное увеличение дозы бета-блокаторов и, возможно, добавление амиодарона. Это, конечно, не общая рекомендация, это возможный алгоритм действия для лечения желудочковых аритмий у таких больных.

Надо сказать, что сейчас имеется достаточно большая доказательная база этих крупных рандомизированных исследований, согласно которым добавление омакора к стандартной терапии больных ишемической болезнью сердца улучшает прогноз. Вот это – хорошо известное исследование GISSI-Prevention, где брались больные инфарктом миокарда, получавшие стандартную терапию; и опытная группа – к этой терапии добавлялся омакор. Было показано доказательное снижение общей смертности и значительное снижение риска аритмической смерти.

Второе исследование – GISSI-HF – это больные с сердечной недостаточностью, довольно неблагоприятная прогностически группа больных. Опять – группа больных, получающих стандартную терапию: диуретики, ингибиторы АПФ и так далее. И эта терапия – плюс омакор. Опять было получено снижение общей смертности, снижение аритмической смерти и госпитализации по поводу желудочковых аритмий.

Все эти данные позволили включить омакор в рекомендации по профилактике внезапной смерти – это рекомендация Американской ассоциации сердца и Европейского кардиологического общества; рекомендация по ведению больных нестабильной стенокардией Европейского общества кардиологов; рекомендации по реваскуляризации миокарда, опять же, европейские; по вторичной профилактике коронарных заболеваний атеросклероза – «American Heart Association»; лечение острого коронарного синдрома без подъема ST, опять же, «American Heart Association»; и по вторичной профилактике инфаркта миокарда. Ну, и одна из последних – это рекомендация по лечению больных с застойной сердечной недостаточностью, принятая в Австралии и Новой Зеландии.

Сказанное позволяет констатировать, что этот препарат эффективен как добавочное средство при профилактике пароксизмов фибрилляции предсердий; как улучшение прогноза у больных ишемической болезнью сердца. Показано, что этот препарат обладает побочными действиями, сопоставимыми с плацебо, то есть ни об одном из существующих препаратов с антиаритмическим действием такого сказать нельзя. Это, пожалуй, единственное, уникальное сочетание.

Хочу напомнить в заключение, что, когда мы лечим больных с аритмией, мы ставим перед собой цели: улучшить самочувствие больного, уменьшить симптомы аритмии, уменьшить (если есть) гемодинамические нарушения. Но одна из главных задач – это позитивно повлиять на прогноз и ни в коем случае его не ухудшить. Так вот именно этим задачам и соответствует комбинированная терапия основных антиаритмических препаратов с новым направлением, омакором.