Чем занимается древняя география

История и развитие географии

«Ни одной науке не обходятся так дорого открытия, как географии. За каждую крупицу знаний заплачено человеческими жизнями.»

Святослав Забелин

Вам кажется, что география — это наука прошлого? Что белых пятен на планете не осталось и романтика путешествий и открытий современному человеку недоступна? Поверьте, вы ошибаетесь. География по-прежнему может удивить и захватить не только подростка, мечтающего о лаврах первооткрывателя, но и взрослого!

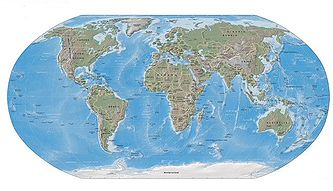

Представляете ли вы, сколько места занимает человечество в земном пространстве?

Горы и океаны, девственные леса, безлюдные пустыни, огромные возделываемые поля, шахты, космодромы, все мегаполисы с их небоскребами — все это называется географической оболочкой, и составляет она всего один процент от объема Земли. Именно этот один процент и является предметом науки географии.

В древние времена, когда людям было так мало известно об окружающем мире, главной задачей географии было описание. Что находится на востоке от нашей деревни? А на западе от этого города? Куда попадешь, если поплывешь на лодке к северу? А если на юг? Так, буквально шаг за шагом, географы, сопровождавшие купеческие караваны и армии завоевателей, собирали сведения о Земле.

Наивысшего расцвета эта наука достигла в эпоху Великих географических открытий. Путешественники пользовались покровительством королей, экспедиции щедро финансировались — ведь неизведанные земли сулили огромные сокровища.

«География — это наука, прошедшая путь от романтики неведомого до ведения домашнего хозяйства Земли» (В. Кротов)

Конечно, и сейчас в новостях мы время от времени слышим, что был открыт ранее неизвестный остров или найдено новое озеро, но, глядя на глобус, трудно поверить, что географии еще есть, что изучать всерьез. И все-таки перспективы у нее огромные.

Географическая оболочка — чрезвычайно сложная система. Поэтому современная география распалась на множество специализированных направлений: изучение морей и океанов отдано океанологии, рельефа суши — геоморфологии, льдов — гляциологии и так далее. А все вместе они изучают взаимодействие всех разнообразных частей этой системы, как между собой, так и с человеком — что наиболее важно и значимо в настоящее время. Ведь хозяйственная деятельность человека: добыча полезных ископаемых, вырубка лесов, загрязнение атмосферы — является одной из главных причин изменения климата на планете.

Предстваление о Земле древних людей

Сейчас каждому ребенку известно, что Земля имеет шарообразную форму. Но далеко не всегда это было очевидно. Древним людям было очевидно совсем другое: Земля плоская. В замечательной сказке о старике Хоттабыче пионер Волька, заколдованный древним джинном, говорит учительнице: «Если бы Земля была шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди умерли бы от жажды, а растения засохли».

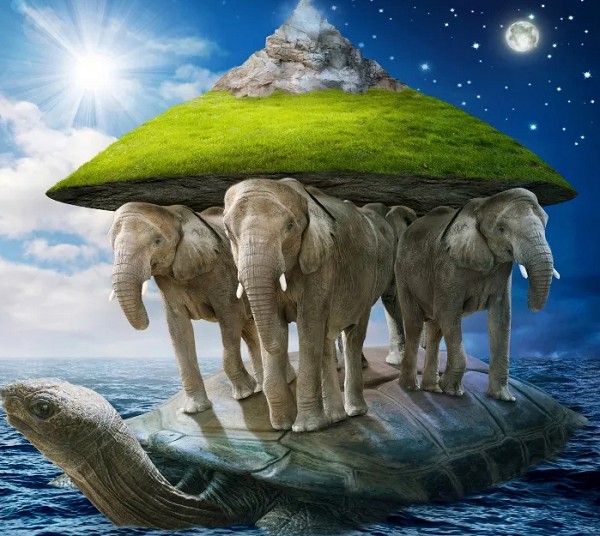

Например, в Древней Индии считали, что Земля покоится на спинах трех слонов, стоящих на спине черепахи, которая плывет по океану. Вавилоняне мыслили Землю огромной горой, поднимающейся из бесконечных вод. Древние евреи считали, что Земля — бесконечная равнина, под которой текут воды, а ветры приносят то дождь, то засуху.

Первые шаги в верном направлении, как и во множестве других наук, сделали эллины — жители Древней Греции.

Родоначальники географии

В древности каждый путешественник в сущности являлся первооткрывателем. Война, торговля, да и просто извечное человеческое любопытство побуждали минойцев, финикийцев и многие другие народы пускаться в опаснейшие плавания по морю или походы по суше. Две тысячи лет назад египтяне исследовали центральные области Африки, побережья Средиземного и Красного морей. Чуть менее тысячи лет назад в Древнем Китае перед постройкой крепости составлялись подробные карты местности, а в III веке до нашей эры китайцам уже был известен компас.

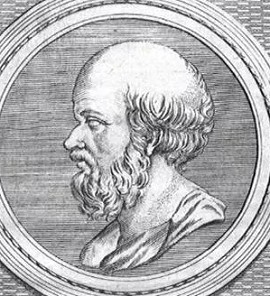

История сохранила для нас некоторые имена: Арриан, Страбон, Анаксимандр. Многие древнегреческие ученые внесли большой вклад в развитие географии. Но ее истинным родоначальником принято считать Эратосфена Киренского, который не только предположил, что Земля шарообразна, но и доказал это, применяя математические вычисления.

Географы древности:

Эпоха Велики географических открытий

До XV века весь мир пользовался трудами греческих ученых: Страбона (ок. 64 г. до н. э. — ок. 23 г. н. э.) и Клавдия Птолемея (ок. 100 г. н. э. — ок. 170 г. н. э.). Первый создал колоссальный 17-томный труд по географии древнего мира, хранившийся в Александрийской библиотеке. Второй изучал, комментировал и дополнял работы Страбона с точки зрения астрономии, математики и механики.

Но XV и XVI века стали временем огромного прорыва. Мир немыслимо расширился, распахнулся во все стороны: были открыты неведомые ранее острова и материки, реки, моря и океаны, новые народы и их культурные традиции, появились первые карты земного шара и первый географический атлас. Примерно тогда же, в конце XVI века, была создана одна из древнейших карт Российского государства — «Большой чертеж».

Это время было названо эпохой Великих географических открытий, и мы поговорим о них в отдельной главе.

«География — самая героическая и самая поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, живущем на ней» (А. Казанцева)

География в XVII-XIX века

В 1650 году германо-голландский географ Бернхард Варен(1622-1650/1651) написал книгу «География генеральная», в которой определил цели, задачи и методы географии как научной дисциплины. Этот труд был высоко оценен Петром I и по его приказу переведен на русский язык.

Американские ученые изучали свой континент, в Западной Европе выпускали точные и подробные географические энциклопедии, а в России развитие географии шло рука об руку с освоением огромных территорий за Уралом. Огромный вклад в изучение этой области внесли русские ученые М. В. Ломоносов и В. Н. Татищев.

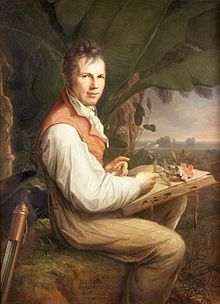

Век XIX стал эпохой бурного технического развития. Такие имена, как Александр фон Гумбольдт, Карл Риттер, Петр Семенов-Тян-Шанский, Николай Миклухо-Маклай, без сомнения, известны практически всем. Ученые объединялись в географические школы и сообщества, впервые делались попытки не просто описать, а объяснить не только отдельные явления, но и их взаимосвязь.

В 1820 году русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла последний неизвестный материк — Антарктиду.

Казалось, век географии подходит к концу. Но так ли это было на самом деле?

Задачи современной географии

Конечно, ушли в прошлое времена, когда дневниками путешественников зачитывались больше, чем приключенческими романами. Да и так ли много различий между ними? Пожалуй, только одно: в дневниках не было вымысла. Что же осталось?

Представьте себе, что географией по-прежнему интересуются и серьезно занимаются крупные научные умы и большие институты, издаются журналы, кипят нешуточные страсти на конференциях и съездах. Не верите? А зря. Просто сейчас география приобрела новый облик, изменились ее цели и задачи. Впервые в истории человечества в сферу географических интересов включены вопросы экологии, климата и даже космического пространства. В географической оболочке все взаимосвязано, и если мы хотим сберечь нашу планету, то надо постигать законы, по которым она живет. Это и есть задачи новой географии.

Также об истории географии смотрите в статье Развитие картографии

География Древнего Мира – основные этапы развития науки

Первые географические наблюдения человек начал делать ещё до возникновения государств. На стенах некоторых пещер найдены примитивные карты, оставленные первобытными людьми. Однако с появлением цивилизаций в Египте, Месопотамии, Китае возникла потребность в принципиально более глубоких познаниях окружающего мира. Правители должны были знать особенности земель, которыми они управляли, а торговцы составляли карты, с помощью которых можно было добраться до отдаленных регионов. Как же происходило развитие географии в древности?

Накопление географических знаний

Изначально география являлась исключительно описательной наукой. Ее основной задачей был сбор информации о близлежащих территориях. Примерно в III тысячелетии до н.э. египтяне стали отправлять научные экспедиции в соседние регионы. Они пытались пройти сухопутным путем вглубь Африки, а также плавали по Средиземному и Красному морю.

Аналогично накапливались географические знания в Китае, Ассирии, Вавилоне. В древности обмен информацией между разными государствами проходил очень медленно. Например, древние греки имели очень смутное представление об Индии, а про существование Китая долгое время просто не знали. Только во II в. до н.э. возник Великий Шелковый путь, по которому товары могли перемещаться от тихоокеанского побережья Китая до средиземноморских стран. Есть свидетельства о посланнике Китая, который прибыл к римскому императору Октавиану Августу, проведя в дороге более 4 лет. Впрочем, подобные контакты носили единичный характер, а многие представления римлян и китайцев друг о друге носили откровенно сказочный характер.

Большой вклад в накопление географических знаний внесли финикийцы. Они выходили на своих кораблях в Атлантический океан, где открыли Канарские и Азорские острова. В районе 600 г. до н. э. финикийская экспедиция по указанию фараона Нехо II смогла впервые в истории обогнуть Африку. При этом они плыли из Красного моря на юг, огибая Африку против часовой стрелки. Геродот, описывавший это путешествие, сомневался в рассказах моряках, которые говорили, что «солнце оказывалось у них на правой стороне». Однако на самом деле это лишь подтверждает, что финикийские корабли действительно находились в Южном полушарии.

Наиболее полное представление о географических познаниях во времена античности можно получить по труду Страбона «География». Он занимает 17 томов и почти полностью сохранился до наших дней.

Представление о частях света

Древние греки были первыми, кто разбил весь известный им мир (ойкумену) на несколько частей света. Они знали только о существовании Африки, Европы и Азии, однако долгое время не догадывались, что Европа и Азия образуют единый материк Евразию. Дело в том, что первая территория Азии, которая была известна грекам – это полуостров Малая Азия (современная Турция), на побережье которого располагались Троя, Эфес, Милет. Всё сообщение между греческими полисами и городами в Азии осуществлялось исключительно по морю. Граница между Европой и Азией проходила по черноморским проливам – Босфору и Дарданеллам. Лишь ближе к III в. до н.э греки узнали, что существует и сухопутный путь в Азию, проходящий севернее Азовского моря.

Появление календаря

Периодичность многих географических процессов и явлений на Земле связана с длительностью астрономического года. Древний Египет был первой цивилизацией, в которой появился календарь. Это произошло ещё в 4 тыс. до н.э. Необходимость в его создании была связана с разливами Нила, которые могли погубить урожай. Происходили они почти ровно через год, поэтому календарь помогал предсказывать разлив реки, что давало возможность вовремя собрать урожай. Интересно, что построен древнеегипетский календарь был не на движении Солнца или Луны, а на восхождениях звезды Сириуса. Жрецы заметили, что появление на небосводе этой звезды непосредственно перед восходом Солнца указывает на скорый разлив реки. Также египтяне определили и продолжительность года – 365 суток. При этом високосных годов в Египте не использовали.

Чуть позже календарь появился и в Древнем Шумере. Он был основан на движении Луны, и поэтому содержал только 354 дня в году. Позднее вавилоняне определили истинную продолжительность года и переработали календарь, сделав его лунно-солнечным.

В Римской республике во время правления Гая Юлия Цезаря появился юлианский календарь, который предусматривал добавление одного дополнительного дня каждые четыре года. Дело в том, что реальная продолжительность астрономического года примерно равна 365,25 суткам, и использование високосных годов позволяет скомпенсировать возникающую ошибку округления.

Представления о шарообразности Земли

Не только первобытные люди, но и ученые древнейших цивилизаций полагали, что Земля имеет плоскую форму. Однако наблюдения за природой подсказывали географам, что это не так. Древнегреческий философ Анаксимандр в VI в. до н.э. первым поставил под сомнение плоскостность планеты. Однако он полагал, что она имеет форму цилиндра, а не сферы.

Через несколько десятилетий после него Парменид впервые формулирует теорию о шарообразности Земли. Однако доказательства появились позже. Аристотель указывал на следующие факты:

Ещё позже Эратосфену удалось вычислить диаметр земного шара. Для этого он сравнил расстояние между городами Сиена (современная название – Асуан) и Александрия, а также показания солнечных часов в этих населенных пунктах. В результате Эратосфен получил значение в 40 008 км, очень близкое к современным оценкам. В сочинениях римлянин Плиния Старшего (I в. н.э.) о шарообразности планеты рассказывается как об общепринятом факте.

Появление понятий широта и долгота

Большой вклад в развитие географии внес Марин Тирский. Он считается основателем математической картографии. Именно Марин предложил для определения координат на карте использовать меридианы и параллели. При этом нулевая долгота у него проходила через легендарный Остров блаженных, расположенный якобы в Атлантическом океане, а для отсчета широты он использовал остров Родос.

Древние географы Геродот, Страбон и другие

Ученых и путешественников Античности дальние страны привлекали нисколько не меньше, чем наших современников. Однако праздно тогда не странствовали, привычных нашему времени туристов не было. Греки и римляне отправлялись в путь, чтобы совершить паломничество к святым местам, принять участие в спортивных состязаниях, поступить в обучение. Купцы стремились в дальние страны, снаряжая торговые караваны, а военачальники и солдаты – завоевывая новые земли. В той или иной мере все они являлись путешественниками.

В Древней Греции и Древнем Риме – крупнейших европейских очагах культуры и образования – были и ученые-путешественники. К сожалению, нам известны имена немногих из них. А сохранившиеся научные труды того времени и вовсе редки. Постепенно европейцы узнавали соседние страны: населяющие их народы и племена, природу и климат. Люди задумывались о величине и форме планеты, на которой они живут.

«Обитаемой частью мира» – Ойкуменой древние греки называли те местности, где жил их народ. Со временем этот термин распространился на территории, населенные другими людьми и известные человечеству в целом.

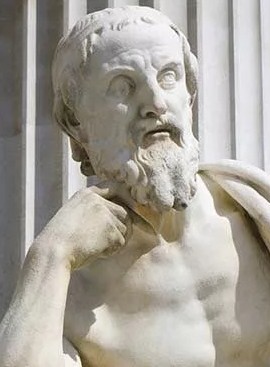

Античные ученые не отделяли географию от истории и философии. Самостоятельной наукой она стала лишь на рубеже новой эры. Поэтому научные труды древних, которые дошли до наших дней, как бы сказали сейчас, комплексные. Они включают сведения из нескольких областей знаний. Таков труд древнегреческого ученого Геродота. Он отправился в путешествие в 464 г. до н. э., планируя больше узнать о Греко-персидских войнах.

Предположительно маршрут Геродота был таким: он поднялся вверх по Нилу до острова Элефантина, затем направился в Вавилон, посетил греческие колонии на Черноморском побережье (земли современной Украины), побывал в Южной Италии. Он обошел западный берег Черного моря, вероятно, большую часть взморья Балканского полуострова, преодолел в общей сложности около 3000 км. Вернувшись из путешествия, Геродот написал обширное исследование о странах, которые посетил и о которых грекам в то время еще было мало известно.

Этот труд Геродота стал энциклопедией своего времени. Помимо описания войн ученый изложил историю государства Ахеменидов, Египта и др.; он впервые описал жизнь и быт скифов, климат Скифии, особенности устройства Вавилона, египетские города, поразившие его обычаи египтян и многое другое. Его сочинение – «История» состоит из девяти книг, часть из них посвящена Греко-персидским войнам. Рассказывая их историю, Геродот использовал воспоминания очевидцев, записи оракулов, посещал места сражений. Его описания отличаются достоверностью и во многих случаях подтверждаются современными археологическими исследованиями. Геродот положил начало исторической географии и этнографии, его труд имел огромное значение для античной культуры.

Геродот

Древнегреческий историк, географ и путешественник Геродот родился ок. 480 г. до н. э. в малоазиатском городе Галикарнасе в богатой и знатной семье. Он объехал почти весь известный в те времена мир: государства Малой Азии, Египет, Персию, Грецию, Южную Италию, побывал на многих островах Средиземного моря, на Черноморском побережье, в стране скифов. В Афинах Геродот сблизился с крупным политическим деятелем – Периклом и по его предложению участвовал в создании греческой колонии Фурии на юге Италии. Мировую славу Геродоту принес его многотомный труд – «История» («Изложение событий»), содержащий не только описание исторических событий, но и важнейшие географические сведения. Римский оратор и мыслитель Цицерон назвал Геродота «отцом истории». В наши дни сочинение Геродота – древнейший из полностью сохранившихся греческих и римских литературных памятников. Умер Геродот ок. 425 г. до н.э.

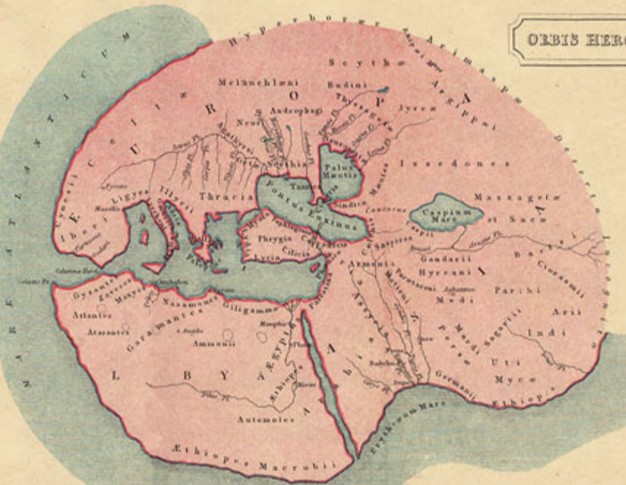

В «Истории» Геродот неоднократно ссылается на работы других ученых, своих предшественников, в том числе на «Землеописание» («Путешествия по миру») и «Генеалогию» Гекатея Милетского (они не дошли до нашего времени). Этот древнегреческий историк и географ был великим путешественником. В сохранившихся фрагментах «Землеописания» мы находим сведения о городах Европы, Азии и Африки, рассказ об их жителях, реках и всевозможных достопримечательностях. Описания сопровождаются географической картой, на которой впервые обозначены три части света – Европа, Азия и Ливия.

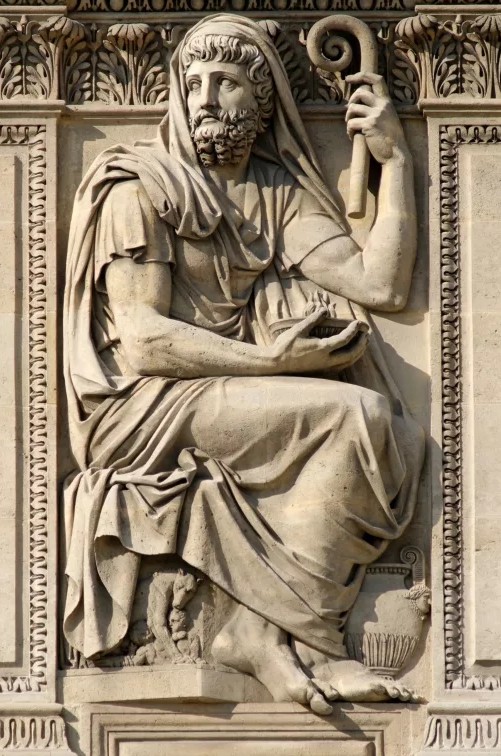

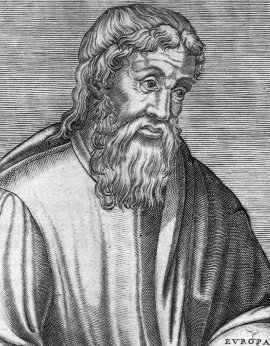

Еще одним величайшим научным трудом Античности, дошедшим до наших дней, является «География» Страбона, состоящая из 17 книг. Она сохранилась почти полностью (за исключением последней части седьмой книги) и представляет собой описание всего известного тогда мира, а также включает разделы по физике, математике и истории. В «Географии» содержатся сведения о многих великих путешественниках и первооткрывателях древности.

Страбон

Знаменитый ученый Античности Страбон родился ок. 64 г. до н. э. в небольшом городке Амасия, столице бывшего Понтийского царства в Малой Азии. Его родственники занимали высокие посты в государстве. Страбон получил хорошее образование в Риме, путешествовал по Италии, Египту, побывал в Каппадокии и Фригии (в Малой Азии), в горах Тавра и Кавказа, на берегах и островах Ионического моря. Повсюду Страбон собирал исторические и географические сведения. Позднее, опираясь на свои собственные наблюдения и пользуясь сочинениями других ученых и путешественников, Страбон написал «Географию». Состоящая из 17 томов, она является самым полным и значительным географическим сочинением Античности. Умер Страбон ок. 24 г.

Сам Страбон для географа странствовал немного и создал свой труд, больше полагаясь на литературные источники, рассказы путешественников, «периплы» – описание берегов различных морей, а также морские лоции – «Гавани». Страбон полагал, что Земля – шар, вокруг которого обращаются Солнце и планеты; а суша представляет собой единый, окруженный водой материк, образованный Европой, Азией и Африкой. Тогда известной древним римлянам и грекам землей была лишь неширокая полоса вдоль северного берега Африки, небольшая часть Азии (до Ганга и Афганистана) и примерно третья часть Европы – до северного побережья Балтийского моря и Ирландии. Неизведанными оставались Восточная Европа, Сибирь, Дальний Восток, Юго-Восточная и Средняя Азия (кроме ее южных областей). Они не подозревали о существовании Австралии, Антарктиды и крупных материков в Западном полушарии планеты.

Из «Географии» Страбона мы узнаем о многих первооткрывателях. Так, в конце VI века до н. э. грек Скилак дошел до Инда. Спустившись к его устью, он прошел на запад вдоль берега Аравийского полуострова и открыл «южное море, именуемое Красным».

В V веке до н. э. карфагенянин Ганнон повел свои корабли от Геркулесовых столбов (Гибралтарский пролив) на запад и, обогнув Африку, дошел, очевидно, до нынешнего Сьерра-Леоне. До наших дней сохранился «Перипл Ганнона».

Страбон считал себя в первую очередь философом, а уж потом географом и историком. Он писал: «Полезность географии предполагает в географе также философа – человека, который посвятил себя изучению искусства жить, то есть счастья».

Военный поход Александра Великого в IV веке до н. э. отодвинул границы Ойкумены до притоков Инда и окраин Согдианы (современной Ферганской долины), а позже (в I в. н. э.) походы Юлия Цезаря открыли римлянам Галлию, часть Британии и Германии.

Флотоводец Александра Македонского Неарх в IV в. до н. э. от устья Инда прошел вдоль побережья до устья Евфрата и открыл морской путь из Индии через Персидский залив в Малую Азию.

Во второй половине IV в. до н. э. выдающийся греческий путешественник, географ и астроном Пифей из Массалии (Марсель) вышел из Средиземного моря в Атлантический океан и взял курс на север. Он исследовал берега нынешних Испании и Франции, открыл Британские острова, описал берега Северного моря. Легендарный мореплаватель II века до н. э. Евдокс из Кизика совершил путешествие в Индию, по его словам, обогнув Африку. Правда, многие ученые сомневались в правдивости рассказов о его плавании.

В своем знаменитом сочинении «География» Страбон ссылается на известного астронома, математика, географа и философа Эратосфена Киренского, который руководил Александрийской библиотекой. В III в. до н. э. он ввел в научный обиход термин «география» и стал основателем математического направления в этой науке. Именно Эратосфен впервые измерил дугу меридиана и с поразительной точностью вычислил окружность земного шара – 39 690 км (совр. – 40 076 км). Он создал наиболее полную и точную для своего времени географическую карту. «Географические записки» Эратосфена не сохранились, но цитируются Страбоном в его труде.

Величайший астроном древности Гиппарх ввел понятие географических широты и долготы, а также предложил использовать на картах географическую сетку – пересечение параллелей и меридианов.

Таким образом, в «Географии» Страбона содержатся выдержки из важнейших трудов древних авторов, не дошедших до наших дней. Это крупнейшее сочинение Страбона – полный и подробный рассказ о современном ему мире.

География

Объект изучения географии — законы и закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на разных уровнях. Сложность объекта исследования и широта предметной области обусловили дифференциацию единой географии на ряд специализированных (отраслевых) научных дисциплин, образующих систему географических наук. В её рамках выделяются естественные (физико-географические) и общественные (социально-экономические) географические науки. Иногда отдельно выделяют географическую картографию, как отдельную географическую дисциплину.

География — одна из древнейших наук. Многие её основы были заложены в эллинскую эпоху. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в 1 в н. э. Расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, которая отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Основы современной академической географии в 1-й половине XIX века заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер.

Содержание

История географии

География Древнего Востока

Уже в 2 тыс. до н. э. в Древнем Египте снаряжались экспедиции в центр Африки, по Средиземному и Красному морям. Расселение народов, войны и торговля расширяли знания людей об окружающих пространствах, вырабатывали навыки ориентирования по Солнцу, Луне и звездам. Зависимость земледелия и скотоводства от разливов рек и других периодических природных явлений определила появление календаря.

В 3-2 тысячелетии до н. э. представители Хараппской цивилизации (на территории современного Пакистана) открыли муссоны. Элементы географии содержат священные древнеиндийские книги: в «Ведах» целая глава посвящена космологии, в «Махабхарате» можно найти перечень океанов, гор, рек. Уже IX—VIII веках до н. э. в Древнем Китае при выборе места для постройки крепости составляли карты подходящих участков. В III веке до н. э. появляются сочинения целиком посвящённые географии, компас и прибор для измерения расстояния, «Региональный атлас» Китая.

Античная средиземноморская география

Досократическая философская традиция уже породила немало предпосылок к появлению географии. Древнейшие описания Земли носили у греков название «периодов» (περίοδοι), то есть «объездов»; название это применялось одинаково к картам и описаниям; им пользовались нередко и впоследствии вместо названия «география»; так, Арриан называет этим именем общую географию Эратосфена. Одновременно употреблялись также названия «перипл» (περίπλος) в смысле морского объезда, описания берегов, и «периегез» (περιήγησις) — в смысле сухопутного объезда или путеводителя. Страбон противопоставляет «периплы» с их перечислениями гаваней, как односторонние описания мореходов, не собирающих сведений о странах, удалённых от берегов, — «периегезам», содержащим в себе подробное описание стран, и таким географическим трудам, как Эратосфенов, имевшим задачей астрономическо-математическое определение величины земного шара и вида и распределения «обитаемой земли» (ήοίκουμένη) на его поверхности. Название «периегезов» Страбон придает и частям своего собственного сочинения, подробно описывающего известные тогда страны, иногда, впрочем, смешивая термины «периегез» и «перипл», тогда как другие авторы явственно отличают «периплы» от «периегезов», причем у некоторых позднейших авторов название «периегез» употребляется даже в смысле наглядного представления всей обитаемой земли. Есть указания, что «периоды» или «периплы» (рядом с документами или грамотами об основании городов, «ктизисами») были первыми греческими манускриптами, первыми опытами применения заимствованного у финикийцев искусства письма.

Составители географических «объездов» назывались «логографами»; они были первыми греческими писателями-прозаиками и предшественниками греческих историков. Геродот пользовался ими немало при составлении своей истории. Немногие из этих «объездов» дошли до нас, и то более позднейшего времени: некоторые из них, как «Перипл Красного моря» (I век н. э.) или «Перипл Понта Эвксинского» — Арриана (II в. после Р. X.), составляют важные источники по древней географии. Формой «перипла» пользовались в позднейшее время для описания «обитаемой земли», совершая вокруг неё как бы мысленный, воображаемый объезд. Такой характер имеет, например, география Помпония Мелы (I век н. э.) и прочие.

Название «объезд» было в данном случае тем более подходящим, что древнейшее представление греков о Земле соединялось с представлением о круге. Это представление, естественно вызываемое круглой линией видимого горизонта, встречается уже у Гомера, где оно имеет только ту особенность, что земной диск представлялся омываемым рекой «Океаном», за пределами которой помещалось таинственное царство теней. Океан — река уступил скоро место океану — морю в смысле внешнего моря, омывающего кругом обитаемую землю, но понятие о Земле, как о плоском круге, продолжало жить долго, по крайней мере в народном представлении, и возродилось с новой силой в средние века. Хотя уже Геродот насмехался над теми, которые воображали себе Землю правильным диском, как бы выточенным искусным столяром, и считал не доказанным, чтобы обитаемая земля была окружена со всех сторон океаном, однако представление, что Земля есть круглая плоскость, несущая на себе в виде острова круглую же «обитаемую землю», господствовало в период древнейшей ионической школы. Оно нашло себе выражение и в картах Земли, которые также делались круглыми и первая из которых приписывается обычно Анаксимандру. До нас также дошло известие о круглой карте Аристагора Милетского, современника Гекатея, исполненной на меди и изображавшей море, землю и реки. Из свидетельств Геродота и Аристотеля можно заключить, что на древнейших картах обитаемая земля изображалась также круглой и омываемой кругом океаном; с запада, от Геркулесовых столбов, середина ойкумены была прорезана внутренним (Средиземным) морем, к которому с восточной окраины подходило восточное внутреннее море, и оба эти моря служили к отделению южного полукруга Земли от северного. Круглые плоские карты были в ходу в Греции ещё во времена Аристотеля и позже, когда шаровидность Земли уже была признана почти всеми философами.

Анаксимандр выдвинул предположение о том, что Земля имеет форму цилиндра, и сделал революционное предположение, что на другой стороне «цилиндра» также должны жить люди. Он издавал и отдельные географические сочинения.

В IV в. до н. э. — V в. н. э. античные учёные-энциклопедисты пытались создать теорию о происхождении и строении окружающего мира, изобразить известные им страны в виде чертежей. Результатами этих изысканий явилось умозрительное представление о Земле как о шаре (Аристотель), создание карт и планов, определение географических координат, введение в обиход параллелей и меридианов, картографических проекций. Кратет Малльский, философ-стоик, изучал строение земного шара и создал модель — глобус, также он предполагал, как должны соотноситься погодные условия северного и южного полушарий.

«География» в 8-ми томах Клавдия Птолемея содержала сведения о более чем 8000 географических названиях и координаты почти 400 точек. Эратосфен Киренский впервые измерил дугу меридиана и оценил размеры Земли, ему принадлежит и сам термин «география» (землеописание). Страбон был родоначальником страноведения, геоморфологии и палеогеографии. В трудах Аристотеля изложены основы гидрологии, метеорологии, океанологии и намечается разделение географических наук.

География Средневековья

До середины XV в. открытия греков были забыты, и «центр географической науки» сместился на Восток. Ведущая роль в географических открытиях перешла к арабам. Это учёные и путешественники — Ибн Сина, Бируни, Идриси, Ибн Баттута. Важные географические открытия в Исландии, Гренландии и Северной Америке были сделаны норманнами, а также новгородцами, достигшими Шпицбергена и устья Оби.

Венецианский купец Марко Поло открыл для европейцев Восточную Азию. А Афанасий Никитин, ходивший по Каспийскому, Чёрному и Аравийскому морям и достигнув Индии, описал природу и жизнь этой страны.

Эпоха Великих географических открытий

XV—XVII века — расцвет географии на фоне всеобщего подъёма культуры и науки. География стала важнейшей наукой, обогатилась сведениями о природе и населении почти всей суши, начала делиться на общую и частную. На карте Меркатора были показаны реальные очертания материков, а на карте Леонардо да Винчи — гипотетический Южный материк. В России же создали «Большой чертеж» Российского государства в 1627 году.

Эпоха экспедиций

В XVII—XVIII веках поиски новых земель и путей велись с государственным размахом. Большое значение приобрели фиксация, картографирование и обобщение приобретенных знаний. Поиски Южного материка закончились открытием Австралии (Янсзон) и Океании. Три кругосветных экспедиции совершил Джеймс Кук, открыв Гавайи и Большой Барьерный риф. Русские первопроходцы продвигались в Сибирь на Дальний Восток.

М. В. Ломоносов в 1739 году создал Географический департамент, а при Екатерине II составил первый кадастр землепользования. Кроме этого, он предложил идеи о непрерывном изменении лика Земли под влиянием внутренних и внешних сил, о движении воздушных масс, о слоях земных и т. д.

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков

Значительные территориальные открытия сочетались с глубокими теоретическими обобщениями, открытием географических законов (Гумбольдт, Риттер, Реклю, Тюнен). География уже не ограничивалась описанием фактов, но и пыталась дать им объяснения. Проводятся прикладные географические исследования и создаются научные географические общества.

В России сформировались: Русское географическое общество, мощные географические школы, представители которых (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, В. В. Докучаев, К. И. Арсеньев) внесли большой вклад в исследование Евразии и других регионов мира.

В 1884 году в Московском университете Д. Н. Анучиным была создана первая кафедра географии.

Географические открытия

Карта как основа географических исследований

«От карты всякое географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой заканчивается» (Н. Н. Баранский). Несмотря на внедрение в географию новых методов, картографический метод является одним из основных при проведении исследований. Связано это с тем, что карта — наиболее совершенный способ передачи пространственной информации. Метод моделирования в географии, геоинформационные и дистанционные методы опираются на картографический метод.

Географическая картина мира и географическая культура

Под географической культурой чаще всего понимают культуру географии как науки. Культуру географических знаний как учёных-географов, так и населения. В работах «Географическая культура» и «Географическая картина мира» В. П. Максаковский рассматривает эти взаимосвязанные понятия с позиции современной географии. В географическую культуру он включает следующие компоненты: 1) географическую картину мира, 2) географическое мышление, 3) методы географии, 4) язык географии. К сожалению, между массовой и научной географической культурой существует разрыв, так как общество в основном сталкивается с описательной географией и не имеет представления о языке и методах современной географии.

Физическая география

Объектом изучения физической географии является географическая оболочка в целом, составляющие её природные комплексы и компоненты.

Основу физической географии составляет общее землеведение и ландшафтоведение. Общее землеведение занимается изучением закономерностей географической оболочки в целом, ландшафтоведение изучает ландшафтные комплексы.

Социально-экономическая география

Социально-экономическая география изучает территориальную организацию общества, подразделяется на четыре отраслевых блока (со своими разделами:

Страноведение и Геоурбанистика — дисциплины, посвящённые комплексному описанию отдельных территорий и изучению проблем их развития.

Персоналии

Учёные, внесшие значительный вклад в становление географии как науки

Путешественники, совершившие значительные открытия (без путешественников-учёных)

Самые знаменитые учителя

Бахтарова Марина Владимировна (Россия, Саратов)

Основные географические проблемы

Проблемы, стоящие на пути развития географии и географических наук.

Основные географические дискуссии

Данные дискуссии до сих пор актуальны в географии, играют огромную роль в географической науке и, возможно, не имеют однозначного решения. Многие из географических дискуссий сосредоточились вокруг терминологии, классификации и других внешне формальных построениях. Однако терминология и классификация — не что иное, как концентрированное изложение теоретических взглядов учёных, и за дискуссией об определении стоят целые научные школы, теории и гипотезы.

.jpg)