Чем занималась женщина на руси

ЖЕНЩИНЫ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Брак по-древнеславянски

Надо сказать, что само по себе понятие «брака» во времена вятичей, древлян, полян и северян не существовало. Моногамия тогда не была в почете, мужчины имели несколько жен. Мужчины, любившие в качестве развлечений посмотреть на медвежью травлю или поучаствовать в кулачных боях, не были склонны к романтике. Вполне обычным делом считалось похитить себе невесту во время языческих праздников, при этом еще ограбив и разорив ее семью и жилище.

Хотя по легендам некоторые древнеславянские женщины тоже были способны на такие «подвиги». Былины и древние предания сохранили образы женщин-воинов, женщин-богатырш, которые сами могли похитить понравившегося жениха, да еще и победив его при этом в рукопашной схватке. Таких женщин, которые могли командовать дружиной и сражаться с врагами, мужчины уважали и боялись, считали, что они наделены колдовской силой и могучими чарами.

Со временем воровство невест и женихов уступило место более цивилизованной форме заключения брака. Брак стал чем-то вроде сделки купли-продажи. Во время предсвадебных смотрин невесту внимательно осматривали, выводя на середину избы, практически так же, как осматривают перед покупкой корову или лошадь.

Женщина замужем

Женщина вела затворнический образ жизни, живя в женской половине дома (тереме), не имея права куда-либо отлучаться без позволения мужа, разговаривать с посторонними людьми, принимать от них подарки. Более того, без разрешения мужа она не имела права даже принимать пищу.

Под влиянием Церкви положение женщин становится еще более рабским и униженным. С одной стороны, Церковь защищает честь женщины, запрещает браки между кровными родственниками, налагает высокие штрафы за моральное оскорбление женщины (тем более, если она из знатного рода) или за прелюбодеяние. С другой стороны, аскетические взгляды на женщину как на нечистое, греховное существо лишь укрепляют идею о великом неравенстве мужчин и женщин. Теперь женщина считалась помехой для благочестивой жизни мужчин. Аскетизм диктовал заниматься умерщвлением плоти и молитвами и запрещал любимые ранее забавы – игры, пляски, хороводы, считая их нечестивыми занятиями от сатаны. Оправданием сексуальных отношений было только рождение детей. Жизнь женщин в теремах стала похожа на жизнь в тюрьмах и в монастырях. Особенно это касалось женщин из боярских и княжеских сословий, за чьим нравственным обликом следили наиболее строго. Женщины-крестьянки и ремесленницы не могли быть затворницами, поскольку им приходилось работать в поле и в мастерской вместе с другими мужчинами и женщинами.

Семейное воспитание

Права на имущество

Несмотря на домашнее семейное бесправие женщины в Древней Руси, тем не менее, обладали некоторыми юридическими правами. Женщины имели право обладать имуществом и распоряжаться им по собственному усмотрению, могли выступать в суде. Представительницы знатных сословий могли свободно покупать и продавать земли, обменивать их, отдавать в качестве приданого дочерям.

С особой заботой и почтением древнеславянское общество относилось к вдовам. Считалось долгом и обязанностью всячески поддерживать вдову, которая после смерти мужа пользовалась его правами. Вдова признавалась главой семьи, могла распоряжаться и управлять имением ее покойного мужа. Да что уж там – могла даже управлять целым государством – вспомним самую известную древнерусскую вдову княгиню Ольгу.

Хозяйка и рукодельница

На женщине лежала вся ответственность по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. Достойным для нее занятием считалось рукоделие. Рукоделие могло быть для женщины и источником дохода. Повседневной одеждой женщин того времени была льняная рубашка с рукавами, поверх которой надевался сарафан или длинная юбка. В качестве обуви – лапти или кожаные башмаки. Голову покрывали платком. Незамужним девушкам разрешалось ходить с открытой головой. Они заплетали волосы в косу, украшали голову обручем или лентой. Головным украшением замужних были кокошник и специальная шапочка – рогатая кика, поверх которой надевался платок. Одежда обычно украшалась вышивкой. В качестве орнамента для вышивки использовались знакомые природные мотивы – солнце, звезды, богатый урожай, цветы, деревья, кони, птицы. Одежду для детей шили из рубах их родителей. Дочери из рубахи матери, сыну – из рубахи отца. Считалось, что такая рубаха будет для ребенка оберегом, что его будет защищать сила его рода.

Косметикой пользовались преимущественно женщины из боярских сословий – подводили брови, щедро использовали белила и румяна. Но и обычным крестьянкам были известны секреты красоты – они собирали травы и делали из них настои для волос, ухаживали за кожей лица, смягчая и увлажняя ее сливками и простоквашей.

Женщина и образование

Затворнический образ жизни, который приходилось вести женщинам, был помехой для получения ими образования. Большинство женщин даже из высших сословий были безграмотны. Хотя в летописях некоторые представительницы привилегированного класса (дочери Ярослава Мудрого – Анна, Елизавета, Анастасия, внучки Владимира Мономаха – Анна и Евпраксия, княгини Анна Романова, Ефросинья Полоцкая и Ефросинья Суздальская) предстают как высокообразованные личности, знающие несколько языков, азы математики, философии и медицины.

Как выглядели и как жили крестьянки в дореволюционной России

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Фраза, которая не очень нравится русским женщинам, но все же очень точно характеризует их силу духа: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» была написана Николаем Некрасовым еще в 1863 году, но в широкий обиход вошла после Великой Отечественной войны. Оно и не удивительно, ведь если раньше женщины жили как и полагается «тенью» супруга своего, но при этом незаметно выполняя львиную долю тяжелой крестьянской работы, то после того как мужчин призвали на фронт, а работа все также продолжала выполняться, стало проясняться каким образом распределяется трудовая нагрузка в российских семьях. У Некрасова там еще есть и продолжение с упоминанием красоты в движениях и взглядов цариц, но насколько это было актуально для женщин царской России и сравним ли их быт с жизнью современниц?

Как выглядели женщины-крестьянки царской России

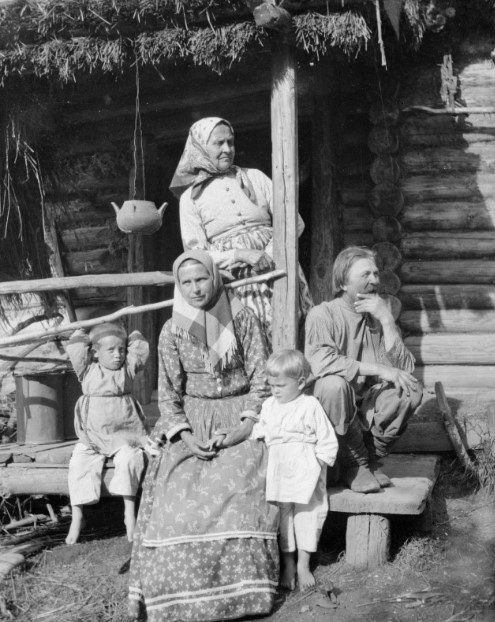

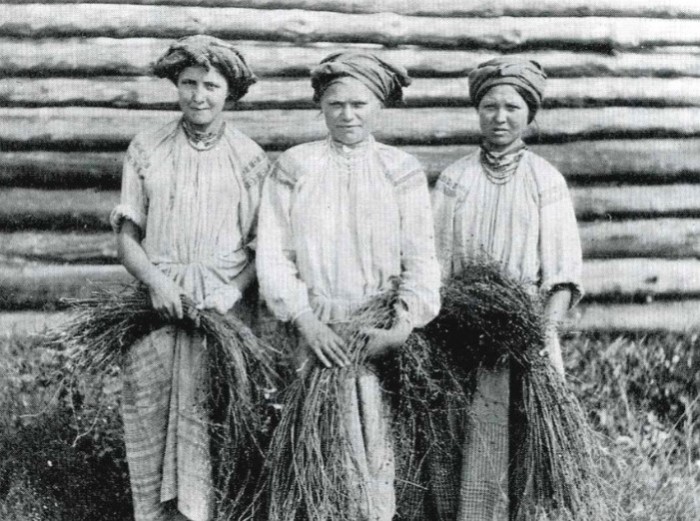

Это в фильмах, да на картинках девушки-крестьянки тех времен изображены румяными красавицами в кокошниках, сарафанах, пышной грудью и русой косой, толщиной с кулак. Однако если натолкнуться на старинные фотографии, где запечатлены крестьяне, жившие в ту эпоху, становится понятно, что на снимках скорее изможденные и уставшие, а не красивые люди. Уж где тут Некрасов увидел спокойную важность лиц не понятно. Впрочем, Некрасов и при жизни не пользовался уважением среди коллег-писателей, которые за спиной у него шептались о том, что он красиво пишет о крестьянских тяготах и лишениях, а собственные крестьяне изнывают от нищеты и бояться писателя.

Многое еще и зависит от того в каких условиях были сделаны эти фотографии, если речь идет о снимках из фотосалонов, то здесь женщины причесаны, наряжены, тщательно одеты и производят впечатление если и не ухоженных, то весьма нарядных. А вот этнографы и путешественники, чей целью было запечатлеть реалии и весь имевшийся уклад, изображали крестьянский люд как он есть, без прикрас. К тому же даже в ту пору в салонах использовали ретушь, замазывая рубцы и ямы на коже, оставшиеся после оспы. А таких было очень много.

…Вот она еще босая 10-летняя девочка, которая ладно помогает матери по хозяйству, присматривает за младшими братьями и сестрами. Вот ей 15 – она уже на выданье, несмотря на то, что красота ее еще не расцвела, видно, что фигура у нее ладная, а руки крепкие – будет хорошей хозяйкой. Увы, но как только девушка обзаводилась своей семьей, это означало, что ей предстоит много и сложно работать, и вот уже к 30 это изможденная уставшая женщина с потухшим взглядом, которую нельзя назвать даже миловидной.

Красота русских крестьянок была явлением быстро проходящим. Ранее замужество, постоянные роды, тяжелый труд никак не способствовали сохранению природных данных. К тому же у простолюдинок не было никакой возможности заботиться о себе.

Типичная широкая крестьянская спина (от тяжелого труда фигура становилась тяжелой и приземистой), потрескавшиеся, черные от работы ноги, огромные натруженные руки, лицо, не знавшее ухода, покрывшееся сетью морщин уже к 25 годам и выгоревшие на солнце прядки русых волос, наспех убранные под платок – так примерно и выглядели женщины тех лет, с возрастом разве что становясь более грузными и громкими.

Замужество и внутрисемейные отношения в царской России

Дочерей выдавали замуж поочередно, если младшая успела выскочить замуж старшей, то это, как правило, означало, что та так и останется неустроенной. Женщина вне брака считалась второсортной, в отношение к ней использовались различные обзывательства, более того, у них было меньше прав, жили они, постоянно отбиваясь (или не отбиваясь) от домогательств посторонних мужчин.

Муж был беспрекословным главой семьи, однако русские женщины вовсе не были бесправны. Они могли распоряжаться своим приданым в дальнейшей семейной жизни, если муж уезжал на заработки, то она могла представлять интересы семьи на сходах и других хозяйственных делах, брала на себя руководящую роль. Если муж себя плохо вел, как правило, это касалось пьянства, то она могла пожаловаться общине и семья бралась на поруки, мужчине выписывался штраф или же он получал иное наказание. Женщина по своей воле не могла уйти от мужа, а вот он имел на это право, правда должен был выплачивать пожизненное содержание ей и детям.

Жена не имела права покидать дом без дозволения супруга, вплоть до наложения штрафа. Даже если ее из этого самого дома вынудили бежать побои со стороны супруга. Известны случаи, когда женщину принудительно возвращали «для дальнейшего ведения хозяйства», а мужу рекомендовали вести себя сдержаннее. Судить могли и родителей, которые принимают сбежавшую от супруга дочь в отчем доме.

Побои от супруга считались нормальными и естественными, неким проявлением власти мужа. Потому жалобы в адрес главы семейства поступали только тогда, когда жизнь становилась и вовсе невыносимой. К тому же, наказание для мужа приводилось в исполнение только с разрешения на то жены, даже если это она сама обратилась с жалобой. Стоит ли говорить, что бы происходило за дверями избы после возвращения «наказанного» таким образом мужчины?

Замужняя крестьянка находилась в полном подчинении супруга и воспринималась им и членами его семьи как трудовая единица, которая должна была до самой смерти выполнять определенные функции.

Какую работу ежедневно выполняли женщины-крестьянки

Все, кто мог ходить большую часть времени проводили в работе по хозяйству, весной и летом до жатвы на полях. Вставать приходилось очень рано, чтобы максимально использовать световой день. Раньше всех поднимались женщины (3-4 утра), которым нужно было растопить печь и приготовить еду. Иногда готовить приходилось с расчетом на обед, когда работали целый день, не возвращаясь домой.

Практиковалось строгое разделение труда, если мужчины помимо общих работ занимались стройкой, заготовкой леса и дров, то женщины готовили, убирали, стирали, ухаживали за скотиной, занимались рукоделием и это помимо сезонных работ в поле. Мужчины работали согласно указке старшего, делать «женскую» работу считалось зазорным и недостойным. Поэтому даже если в пору жатвы у жены нагрузка утраивалась или она была на сносях, то и речи не шло о том, чтобы помочь ей поутру истопить печь. Несмотря на то, что женщины брали на себя существенную нагрузку и выполняли самую грязную и неблагодарную работу, их труд мало ценился.

Каноны красоты женщин-крестьянок и секреты ее сохранения

Было бы ошибочным думать, что тяжелая жизнь была веским основанием полностью забыть о своей женском происхождении и поводом оставить попытки удержать красоту. Тем более, что главным страхом женщин было «муж разлюбит», а потому некоторые попытки соответствовать представлениям о прекрасном, конечно же, предпринимались.

Молодухи больше всего боялись похудеть, загореть и потерять румянец. Именно эти три фактора и определяли каноны красоты тех лет, ну и коса, конечно же, коса – главный предмет гордости для русской женщины. Российские стандарты красоты были весьма гуманны и пока европейки использовали ртуть и свинец для отбеливания кожи, пытались регулировать размер стопы деревянными колодками, русские девушки протирались огурцом и простоквашей для белизны кожи и по возможности больше ели для приятной полноты.

Незамужние девушки перед вечерними прогулками наводили румянец свеклой, ею же красили губы. Брови подводили кусочком золы, сверху могли зафиксирвоать репейным маслом, а вот цвету ресниц внимания не уделялось, они так и оставались светлыми при темных бровях. Вместо пудры, для того чтобы обелить кожу, использовали муку.

Натуральный румянец считался признаком здоровья, а значит и будущая невеста была хорошим вариантом, немудрено, что девушки всячески старались сохранить этот оттенок своего лица. Например, с утра бегали в поле или к роднику, чтобы умыться росой или холодной водой, это, якобы помогало вернуть румянец. Немудрено, что кожа алела, учитывая, что этот ритуал проводился спозаранок, до начала утренних дел по хозяйству. Отсутствие загара и полнота свидетельствовали о хорошем достатке женщины. Она не загорела от тяжелой работы в поле, значит есть кому работать вместо нее, имеет приятную полноту – значит в семье вдоволь еды.

А вот с полнотой дело обстояло сложнее. Любой крестьянской семье было известно, что секрет барской полнотелости в сладостях и мучной выпечке. Но даже относительно богатые крестьяне не имели возможности кормить своих дочерей сдобой в таких объемах. На помощь приходила сметана, справедливо полагая, что жирный и густой продукт поможет девушкам стать более аппетитными, родители откармливали девочек, чтобы выгоднее выдать замуж. Для этого же давали дрожжи и хмель, считалось, что от них еще и прибавляется рост. Но и эти варианты подходили только для тех, кого относили к «крепко стоящим на ногах».

Если же все эти ухищрения не помогали, то в ход шли обманные пути. Под сарафан надевалось несколько слоев одежды, а там поди разбери какого размера невеста на самом деле. Однако и парни были не промах, руки и шея все равно выдавали истинный размер. Девушки же считали, что коралловые бусы делают шею толще, а кожу светлее. Но и их позволить себе могла редкая невеста.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Не то, что вы ожидали увидеть

Вот как то так

Положение женщины на Руси

«Ни птица во птицах сычь; ни в зверез зверь еж; ни рыба в рыбах рак; ни скот в скотех коза; ни холоп в холопех, хто у холопа работает; ни муж в мужех, кто жены слушает».

Деспотические порядки, получившие широкое распространение в русском обществе после принятия новой религии, не обошли стороной и семью. Глава семейства, муж, был холопом по отношению к государю, но государем в собственном доме. Все домочадцы, не говоря уже о слугах и холопах в прямом смысле слова, находились в его полном подчинении. Прежде всего это относилось к женской половине дома. Считается, что в древней Руси до замужества девушка из родовитой семьи, как правило, не имела права выходить за пределы родительской усадьбы. Мужа ей подыскивали родители, и до свадьбы она его обычно не видела.

В российских крестьянских семьях доля женского труда всегда была необычайно велика. Часто женщине приходилось браться даже за соху. При этом особенно широко использовался труд невесток, чье положение в семье было особенно тяжелым.

В обязанности супруга и отца входило «поучение» домашних, состоявшее в систематических побоях, которым должны были подвергаться дети и жена. Считалось, что человек, не бьющий жену, «дом свой не строит» и «о своей душе не радеет», и будет «погублен» и «в сем веке и в будущем». Лишь в XVI в. общество попыталось как-то защитить женщину, ограничить произвол мужа. Так, «Домострой» советовал бить жену «не перед людьми, наедине поучить» и «никако же не гневатися» при этом. Рекомендовалось «по всяку вину» (из-за мелочей) «ни по виденью не бите, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колотить, никаким железным или деревяным не бить».

Такие «ограничения» приходилось вводить хотя бы в рекомендательном порядке, поскольку в обыденной жизни, видимо, мужья не особенно стеснялись в средствах при «объяснении» с женами. Недаром тут же пояснялось, что у тех, кто «с сердца или с кручины так бьет, много притчи от того бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут и перст, и главоболие, и зубная болезнь, а у беременных жен (значит били и их!) и детем поврежение бывает в утробе».

Вот почему давался совет избивать жену не за каждую, а лишь за серьезную провинность, и не чем и как попало, а «соймя рубашка, плеткою вежливенько (бережно!) побить, за руки держа».

«Или речеши, княже: женися у богатого тестя; ту пеи, и ту яжь. Лутче бо ми трясцею болети; трясца бо, потрясчи, отпустит, а зла жена и до смерти сушит. Блуд во блудех, кто поимет злу жену прибытка деля или тестя деля богата. То лучше бы ми вол видети в дому своем, нежели жену злообразну. Лучше бы ми железо варити, нежели со злою женою быти. Жена бо злообразна подобна перечесу (расчесанному месту): сюда свербит, сюда болит».

Однако настоящую свободу женщина обретала лишь после смерти мужа. Вдовы пользовались большим уважением в обществе. Кроме того, они становились полноправными хозяйками в доме. Фактически, с момента смерти супруга к ним переходила роль главы семейства.

В средневековом обществе особую ценность имело «удручение плоти». Христианство напрямую связывает идею плоти с идеей греха. Развитие «антителесной» концепции, встречающейся уже у апостолов, идет по пути «дьяволизации» тела как вместилища пороков, источника греха. Учение о первородном грехе, который вообще-то состоял в гордыне, со временем приобретало все более отчетливую антисексуальную направленность.

Параллельно с этим в официально-религиозных установках шло всемерное возвеличивание девственности. Однако сохранение девушкой «чистоты» до брака, видимо, первоначально ценилось лишь верхушкой общества. Среди «простецов», по многочисленным свидетельствам источников, на добрачные половые связи на Руси смотрели снисходительно. В частности, вплоть до XVII в. общество вполне терпимо относилось к посещению девицами весенне-летних «игрищ», предоставлявших возможность до- и внебрачных сексуальных контактов:

Специалисты отмечают, что языческое общество признавало за девушкой право свободного выбора сексуального партнера. Об этом говорит не только длительное сохранение в христианской Руси обычая заключения брака «уводом», путем похищения невесты по предварительному сговору с ней. Церковное право даже предусматривало ответственность родителей, запретивших девушке выходить замуж по ее выбору, если та «что створить над собою». Косвенно о праве свободного сексуального выбора девушек свидетельствуют довольно суровые наказания насильников. «Растливший девку осильем» должен был жениться на ней. В случае отказа виновник отлучался от церкви или наказывался четырехлетним постом. Пожалуй, еще любопытнее, что вдвое большее наказание ожидало в XV-XVI вв. тех, кто склонил девицу к интимной близости «хытростию», обещая вступить с ней в брак: обманщику грозила девятилетняя епитимья (религиозное наказание). Наконец, церковь предписывала продолжать считать изнасилованную девицей (правда, при условии, если она оказывала сопротивление насильнику и кричала, но не было никого, кто мог бы прийти на помощь). Рабыня, изнасилованная хозяином, получала полную свободу вместе со своими детьми.

Основой новой, христианской, сексуальной морали явился отказ от наслаждений и телесных радостей. Самой большой жертвой новой этики стал брак, хоть и воспринимавшийся как меньшее зло, чем распутство, но все же отмеченный печатью греховности.

Согласно «Вопрошанию», супругам вменялось в обязанность избегать сексуальных контактов во время постов. Тем не менее это ограничение, видимо, достаточно часто нарушалось. Не зря Кирика волновал вопрос:

«Достоить ли дати тому причащение, аже в великий пост съвкуплять с женою своею?».

Епископ новгородский Нифонт, к которому он обращался, несмотря на свое возмущение подобными нарушениями «Ци учите, рече, вздержатися в говение от жен? Грех вы в том!» вынужден был пойти на уступки:

«Аще не могут (воздержаться), а в переднюю неделю и в последнюю».

Видимо, даже духовному лицу было понятно, что безусловного выполнения подобных предписаний добиться невозможно.

Холостых «на Велик день (на Пасху), съхраншим чисто великое говение», разрешалось причащать несмотря на то, что те «иногда съгрешали». Правда, прежде следовало выяснить, с кем «съгрешали». Считалось, что блуд с «мужьскою женою» есть большее зло, чем с незамужней женщиной. Предусматривалась возможность прощения за подобного рода прегрешения. При этом нормы поведения для мужчин были мягче, чем для женщин. Провинившемуся чаще всего грозило лишь соответствующее внушение, в то время как на женщину накладывались довольно суровые наказания. Сексуальные запреты, установленные для женщин, могли и вовсе не распространяться на представителей сильного пола.

Супругам, кроме того, предписывалось избегать сожительства в воскресные дни, а также по средам, пятницам и субботам, перед причащением и сразу после него, так как «в сии дни духовная жертва приносится Господу». Вспомним также, что родителям возбранялось зачатие ребенка в воскресенье, субботу и пятницу. За нарушение данного запрета родителям полагалась епитимья «две лета». Такие запреты опирались на апокрифическую литературу (в частности на так называемые «Заповедь святых отцов» и «Худые номоканунцы»), поэтому многие священники не считали их обязательными.

Достойным наказания могло стать даже «нечистое» сновидение. Однако в таком случае следовало тщательно разобраться, был ли увидевший зазорный сон подвержен вожделению собственной плоти (если ему приснилась знакомая женщина) или его искушал сатана. В первом случае ему нельзя было причащаться, во втором же причаститься он был просто обязан.

«ибо иначе скуситель (дьявол) не пререстанет нападать на него в то время, когда он должен приобщиться».

Это касалось и священника:

Интересно, что для христиан женщина представлялась большим злом, чем дьявол, поскольку естественное плотское влечение и связанные с ним эротические сны объявлялись нечистыми и недостойными сана священника (или человека вообще), тогда как такие же сны, вызванные предполагаемым дьявольским воздействием, заслуживали прощения.

Стоит обратить внимание на то, что обязательный брак, установленный православной церковью для белого духовенства, в бытовом отношении сближал священника с его паствой. И быт женатого священнослужителя «выдвигал в сущности те же вопросы, которые затем приходилось решать попу применительно к своим детям» (Б.А. Романов)

3. Русский народный женский костюм

Женская одежда состояла из длинной рубашки с рукавами. Поверх неё надевали сарафан, обычно шерстяной, а в южных областях носили клетчатую домотканую юбку-понёву, голову покрывали платком. Девушки могли ходить с открытой головой. Они, как правило, заплетали одну косу и украшали голову плотной лентой, обручем или венцом. Сверху, если было нужно, надевали платок. Замужняя женщина не имела права появляться при посторонних с открытой головой. Это считалось неприличным. Волосы у неё были заплетены в две косы, а на голову надевали богато украшенный твёрдый кокошник или особую мягкую шапочку – рогатую кичку, затем платок. В будни вместо парадного кокошника обычно надевали скромный повойник. Открытым у замужних женщин оставались лишь лицо да кисти рук.

Одежду в крестьянской семье всегда делали женщины. Они обрабатывали лён, этот чудесный северный шёлк, пряли из него тонкие мягкие нитки. Долгой и трудной была обработка льна, но под сильными и ловкими руками крестьянок лён превращался и в белоснежные ткани и в суровые холсты, и в прекрасные кружева. Эти же руки шили одежду, красили нитки, вышивали праздничные наряды. Чем трудолюбивее была женщина, тем тоньше и белее были рубашки у всей семьи, тем замысловатее и красивее были на них узоры.

Обучение всем женским работам начиналось с раннего детства. Маленькие девочки с шести-семи лет уже помогали взрослым в поле сушить лён, а зимой пробовали прясть из него нити. Для этого им давали специально сделанные детские веретёна и прялки. Подрастала девочка и с двенадцати-тринадцати лет начинала сама готовить себе приданое. Она пряла нитки и сама ткала холст, который хранили к свадьбе. Затем она шила себе и будущему мужу рубашки и необходимое бельё, вышивала эти вещи, вкладывая в работу всё своё умение, всю душу. Самыми серьёзными вещами для девушки считались свадебные рубашки для будущего жениха и для себя. Мужскую рубашку украшали вышивкой по всему низу, делали неширокую вышивку по вороту, а иногда и на груди. Долгие месяцы девушка готовила эту рубашку. По её работе люди судили, какая из неё будет жена и хозяйка, какая работница.

После свадьбы, по обычаю, только жена должна была шить и стирать рубашки мужа, если не хотела, чтобы другая женщина отобрала у неё его любовь.

Женская свадебная рубашка тоже была богато украшена вышивкой на рукавах, на плечах. Руки крестьянки – от них зависело благополучие семьи. Они всё умели делать, никогда не знали отдыха, они защищали слабого, были добрыми и ласковыми ко всем родным и близким. Поэтому их следовало украсить красиво вышитыми рукавами в первую очередь, чтобы люди сразу замечали их, проникались к ним особым уважением, понимая особую роль рук в жизни женщины-труженицы.

Прясть и вышивать было принято в часы, свободные ото всех других работ. Обычно девушки собирались вместе в какой-нибудь избе и садились за работу. Сюда же приходили парни. Часто они приносили с собой балалайку и получался своеобразный молодёжный вечер. Девушки работали и пели песни, частушки, рассказывали сказки или просто вели оживлённый разговор.

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина ёлочки – значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить. И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его.

Родился у крестьянки ребёнок. И его первую простую рубашечку она украсит вышивкой в виде прямой линии яркого, радостного цвета. Это прямая и светлая дорога, по которой должен идти её ребёнок. Пусть эта дорога будет для него счастливой и радостной. Вышивка на одежде, её символические узоры связывали человека с окружающим его миром природы, добрым и злым, хорошо знакомым и всегда новым для него. «Язык» этих символов был понятен людям, они чувствовали его поэтичность и красоту.

Особую роль в русском костюме всегда играли пояски. Маленькая девочка, впервые севшая за ткацкий станок, начинала своё обучение ткачеству именно с пояска. Тканые разноцветные и рисунчатые пояски носили в основном мужчины, завязывая их спереди или чуть сбоку. Каждая невеста должна была обязательно выткать и подарить жениху такой поясок. Завязанный узлом, он становился символом нерушимой связи между мужем и женой, их благополучной жизни. Поясок невесты обовьётся вокруг тела жениха, сохранит его тепло, защитит от злого человека, считали люди. Кроме того, невеста дарила свои пояски всей многочисленной родне будущего мужа. Ведь она входила в новую семью, и с этими людьми ей тоже нужно было установить добрые и прочные отношения. Так пусть её яркие пояски украсят одежду новой родни, защитят от несчастья.