Чем занимались дьяки и подьячие

Дьяк – это. Это чиновник или церковнослужитель?

Государственная бюрократия – явление не новое. Чиновники существуют столько же, сколько и государство, только на протяжении веков назывались они по-разному. Например, в Древней Руси тот, кто состоял на службе у князя, ведал его перепиской и следил за доходами, назывался писцом.

С XIV века, судя по сохранившимся документам, на смену ему пришел дьяк. Это слово, заимствованное из греческого языка, как мы убедимся дальше, имело несколько значений.

Что говорят словари

«Диаконос» переводится на русский язык как «служитель» и может относиться к чиновнику или низшему церковному сану. В первом случае словари дают следующее определение: дьяк – это должностное лицо в Московском государстве, письмоводитель и начальник канцелярии разных ведомств.

К таким учреждениям относились, например, приказы – центральные органы управления, возникшие на рубеже XV-XVI веков. Поэтому дьяки представляли собой государственных служащих, получавших за свою работу жалование. Их роль в жизни Московского царства особенно возросла в годы правления Ивана Грозного.

Сословная принадлежность

К началу правления Петра I дьяки находились на довольно высокой социальной ступени не только ввиду занимаемой должности, но и благодаря дворянскому происхождению. Однако так было не всегда.

Во времена феодальной раздробленности роль секретарей выполняли зависимые холопы, пользовавшиеся доверием феодала. Но уже в период образования единого государства дьяк – это выходец из мелкого дворянства или низшего сословия. Московские великие князья использовали этих незнатных письмоводителей в противовес аристократической Боярской думе.

Хотя дьяки не могли похвастаться родовитостью, тем не менее некоторые из них благодаря исключительно своим природным дарованиям достигли больших высот на государственной службе. Биография Ивана Висковатого, думного секретаря в царствование Ивана Грозного, служит примером такого карьерного взлета.

Государев чиновник

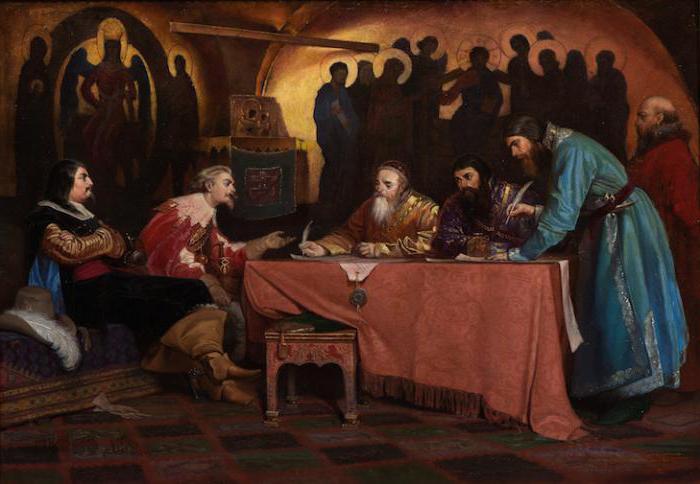

Думный дьяк мог участвовать в заседаниях совета, где выполнял функции, сравнимые с работой нынешних секретарей. В его обязанности входило составление указов, присутствие на суде у бояр, приеме иностранных послов, выполнение придворной службы и пр.

Как часть складывающейся административной системы, должность думного дьяка приобретала со временем все больший вес. Занимавшие ее возглавляли самые важные приказы в государстве, а высшей наградой за службу было получение ими чина окольничего или боярина.

На дипломатическом поприще

Управлял этим приказом письмоводитель, в чьем подчинении находились подьячие и переводчики. Они вели все делопроизводство, в то время как посольский дьяк – это был, по сути, министр иностранных дел, руководивший внешней политикой государства.

Подготовка русских дипломатов и принятие иностранных, управление присоединенными территориями, обмен пленными, ведение переговоров, составление соглашений, сбор информации о состоянии дел в других странах – таковы были обязанности, возложенные на главу Посольского приказа.

Подобная ответственная должность требовала незаурядных способностей, поскольку речь шла о влиянии Московского царства на международные дела. Надо сказать, что многие руководители Посольского приказа оправдывали свое назначение: Висковатый И., Щелкаловы Андрей и Василий, Матвеев А., Украинцев Е. и другие.

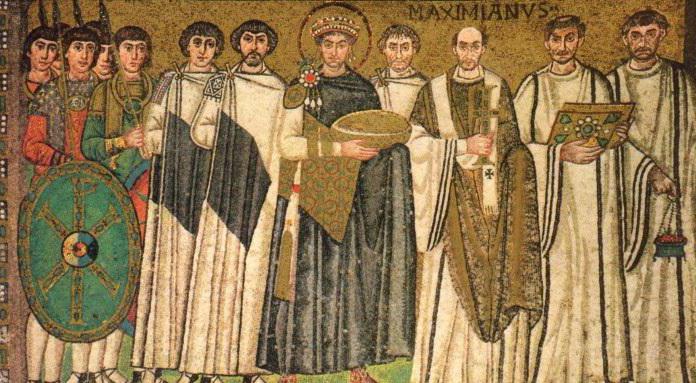

Византийский дьяк

Как уже отмечалось, диаконос – слово греческое, следовательно, Византия также должна была располагать подобного рода государственными служащими. Действительно, в законодательных документах X века упоминаются динаты, принадлежавшие к верхушке феодального общества.

Динат – это и есть византийский аналог дьяка. В отличие от русских приказных чиновников, динаты принадлежали к классу крупных землевладельцев. Однако поскольку они занимали высокие должности в государстве, это дает право приравнять их к начальникам приказов Московского царства.

Низший церковный сан

Помимо приказных и думных письмоводителей, существовали также патриаршие певчие дьяки – профессиональные церковные певцы. Их не следует путать с прислужниками, которые помогали священнику во время отправления культа.

Стоя на самой низкой ступени церковной иерархии, диаконы занимались организационными и административными вопросами, следили за состоянием здания церкви, руководили прихожанами во время богослужения, выполняли обязанности казначея и т. д.

Подводя итог, заметим, что со времен приказных письмоводителей государственный чиновничий аппарат чрезвычайно усложнился. После упразднения этой должности слово «дьяк» перешло в разряд малоупотребительных, и теперь под ним чаще всего подразумевают служителя религиозного культа.

Личный состав приказа в XVII в.: – дьяки, подьячии, повытья, толмачи, переводчики, золотописцы, сторожа и пристава

Кроме этих лиц к личному составу Посольского приказа. принадлежали золотописцы (упом. с 1622 г.), на обязанности коих было росписывать золотом и красками грамоты, посылавшиеся в иностранные государства; они писали каймы в сих грамотах и начальные слова их. Сперва в Посольском приказе упоминается только один золотописец, но в 1665 г. их уже 2, в 1670–1683 гг. – 3, 1688–1689 гг. – 5. Украинцев сократил их число до 3. Во второй половине XVII в. Посольский приказ, в бытность начальником его А. С. Матвеева, выступил как издатель лицевых (иллюстрированных) исторических и переводных сочинений, напр. «Титулярник или корень откуда произыде» и пр., содержавший сведения по русской истории к внешним сношениям Московского государства, книга об избрании на царство Михаила Феодоровича Романова, Родословная московских государей, составленная Л. Хуреличем и друг. Все эти книги обильно снабжены были различными рисунками, персонами (портретами) и особыми орнаментированными листами, исполненными золотописцами приказа.

В Посольском приказе во второй половине XVII в. упоминаются еще сторожа (4) и пристава (6– 9); последние должны были исполнять некоторые обязанности при судебных делах, производившихся в приказе: розыскивать и приводить в приказ подсудных лиц и т. п. 72

IIодававшиеся в приказ явки клались в особую «явочную коробью».

При царе Алексее Михайловиче посольским дьякам годового денежного жалованья «не давано для того, что в тех годех к Посольскому приказу ведомы были Новгородскаго и княжества Смоленскаго приказов, Владимирской и Галицкой чети многие денежные и иные доходы со всеми таможенными и кабацкими сборами и было дьяком прокормление нескудное. А во 185 году те доходы все из IIосольского приказа взяты в приказ Большие Казны». – В январе 1690 г. в Посольском приказе были дьяқи: а) Вас. Бобинин с 181 года, ныне 17 лет. Поместья 12 дворов крестьянских, из них 2 двора в бегах. б) Вас. Посников с 188 года, 10 лет. Поместья 4 Двора, все в бегах; земли 85 чети. в) Борис Михайлов с 188 г., 10 лет. Поместья 16 дворов. г) Андрей Виниус с 197 г., в Aптекарском приказе с 186 г. Вотчина – дворов 7+15+4 (+19?).

При царе Михаиле Федоровиче их было 10 человек в 1613–1617 гг., 18 в 1619 г., от 11 до 15 в 1620-х годах и 13 в 1632 г. При царе Алексее Михайловиче: 18, 16, 14, 11 в первой половине XVII вка; во второй половине при думом дьяке Алмазе Иванове (в 1665 г.) – 16, из коих 5 «старых», (пять «старых подъячих» и в 1654 г.), при А. Л. Ордине-Нащокине в 1670 г. – 22, из коих опять «5 старых», при А. С. Матвеев в 1675 г. и при Ларионе Иванове (1677–1683 гг.) – 26, из коих опять 5 «старых», в 1683–1690 гг. – 53, из коих опять 5 «старых», и 14 – «не верстанных» (без жалованья). Григорий Котошихин по указу великого государя взят в 17 году пред праздником Рождества Христова в IIосольский приказ из подьячих приказа Большого Дворца. При выдаче жалованья, кормовых и праздничных денег подьячим Посольского приказа упом. в 167 году марта 20 (был на свейском посольском сьезде) и в апреле; в 168 г. декабря 29; в 169 г. сентября 8, декабря 27 и августа 2; в 170 г. сентября 13, декабря 16 и 28, февраля 12. марта 22, апреля 8, июня 20; в 171 г. в апреле и июне; в 172 г. декабря 25, февраля 14; после этого числа при выдаче жалованья апреля 20, июня 12 нет его росписок и встречаются отметки: «и Гришкa своровал, отъехал в государевы службы на полков в Польшу», «изменил», «сбежал».

при переложении стоимости денег ХVII в. на наши, следует рубль начала XVII в. приравнивать приблизительно 12 рублям нашим, рубль царстводания Михаила – 14 нашим и конца XVII в. – 17 рублям нашим (мнение В. О. Ключевского, 1884 г.).

Так в 1640 г. им всем был учинен оклад – 400 р.; в 1661 году: они все получили годового жалованья 360 руб. и праздничных деңег 327 р. в 1663 г. 548 руб. и 650 р., в 1685 г. 400 и 451 р., в 1672 г. 549 и 592 р., в 1689 г. 706 р. и 691 р.

Из одной записи, недостаточно полной, видно, что в 1646 году дела распределялись между подьячими так: 1) Кизыльбаши, Дания, Голландия; 2) Бухары, Юргенч, Индия, Крым; 3) Молдавия, Швеция, Греческие власти, Киевский митрополит; 4) Литва, Султан. Намек на существование повытий в 1647 году дают следующие заглавия: «книга записная 155 г. литовскаго, турскаго и аглинскова дела и иных государств; книга записная. кизыльбашских и немецких дел и иных; книга записная. крымского дела и иных приказных дел». В октябре 1672 г. упомиңаются книги греческого повытья; в 1673 г. греческое и крымское повытья; с 1 декабря 1673 года греческое повытье приказано ведать подьячему Козьме Нефимонову. Но греческие и крымские дела и в 1677 и в 1639 гг. в повытьи у одного подьячего, а не двух; след. в приведенных записях повытье употребляется не в смысле департамента, ведавшего несколько дел, а в смысле одного только стола, заведывавшего известным только одним делом (персидским или турецким и т. п.).

В 1702 году дела между повытьями так распределены: 1-е повытье, подьячий Максим Алексеев, ведает: папу, цесарское, французское, аглинское, португальское, флоренское, Венеция, курфистры, Италия, призды и отпуски дохтуров и аптекарей. В 1702 году вместо Алексеева назначен Лавр. Протопопов. – 2-е повытье, Иван Губань: греческое, датцкое, брандебурское, курлянское, список переводчикам, подьячим, золотописцам, толмачам, приставам и сторожам. – 3-е повытье, Mих. Волков: польское, свейское, гаданское, турское, крымское, мултянское, волоское. – 4-е повытье, Мих. Лapионов: персицкое, армянское, донское, рижская почта, вольные городы, москоские торговые иноземцы. В 1701 г. Ларионовь послан был в Турцию, повытье ведал Лавр. Протопопов. – 5-е повытье, Ал. Симонов, ведал: меретинское, грузинское, китайское, хивинское, бухарское, юргенское. В 1701 году Симонов отставлен, повытье ведает в 1702 г. Лавр. IIротопопов. Кроме того у особого подьячего Анисима Щукина в повытье – Строгонов с вотчинами. – В 1710 году первое повытье ведало дела с папой Римским и с цесарем, с Англий, Испанией, Венецией, Флоренцией и всей Италией, Францией и Венгрией; оно же ведало дела о приездах и отьездах послов, а также иностранных докторов и аптекарей. Второе повытье заведывало делами с Данией, Бранденбургом (Пруссией), Грецией, Палестиной и всеми духовными особами (восточными, малороссийскими и пр.); сверх того, и нем велись списки приказных служителей с их окладами и приходо-расходные книги приказа. В третьем повытье сосредоточены были сношеңия Гамбургом, с Имеретинским царем, с донскими казаками и дела турецкие, крымские, волошские, калмыцкие. Четвертое повытье заведывало важнейшими в то время делами – шведскими, польскими и голландскими. Наконец, пятое повытье ведало дела персидские, бухарские, хивинские (юргенские), китайские, армянские и именитых людей Строгоновых. В стороне от указанных делений, стояло заведывание полотняным заводом, порученное подьячему. См. исторический очерк Министерства Иностранных Дел, Спб. 1902 г., стр. 88–99.

B апреде 1677 года старые подьячие ведали: 1) Максим Бурцов: аглинское, датское, свейское, галанцы и амбурцы, вольные города; 2) Иван Волков: пaпa, цесарское, польское, персицкое, армянское, индейское, подъяческий список; 3) Прок. Возницын: гишпанское, французское, турское, крымское, греческое, грузинское, китайское, юргенское, бухарское, сибирские калмыки, московские торговые иноземцы; 4) Дм. Симоновский: горские черкесы, калмыцкие тайши (сбоку против обоих: «отослдан в Казанской Дворец»), донские казаки и вся тамошняя служба, волоское, мултянское (сбоку против обоих: «у Прокофья Возницына»), Мещанская слобода, почта.

«A середней статьи и молодым подьячим с ними сидеть (в 1677 г.) у тех дел с Максимом: Козьма Нефимонов, Аф. Шишенин, К. Кокорев и М. Белянинов. С Иваном: М. Тарасов, В. Клобуков, К. Никитин, М. Волков. С Прокофьем: И. Силин, Л. Паюсов, И. Ратьков, М. Шестаков. С Дмитрием: М. Максимов, Ив. Нехорошей, Г. Степанов, А. Васильев».

Так в 1617 г. их было ок. 6, в 1622 г. – 11, в 1627 г. – 15, 1630 г. – 19, 1631 г. – 20, 1639 г. – 14, 1649 г. – 17, 1650 г. – 22, 1651 г. – 16, 1659 г. – 15, 1680 г. – 13, 1665 г. –16, 1670 г. – 19, 1672 г. – 22, 1673 г. – 25, 1683 г. – 22, 1688 г. – 17, 1689 г. – 22.

Деньгами им выдавалось от 150 руб. (редкие случаи), 70 и до 12 р.; поместья за ними было от 350 до 300 четей. В 1665 году расходовалось на жалованье всем им 890 руб. и на поденный корм 1275 р., всего 2165 р. (на наши деньги около 37000 руб.); в 1670 г. на жалованье – 900 р. и на корм 1589 р., всего 2489 р.; в 1672–1683 гг. на жалованье – 889 р. и на корм – 1579 р., всего 2549 р.; в 1683–1689 гг, на жалованье – 1262 руб. на корм – 1666 р., всего 2928 р.

В 1622 г. их было 21, в 1627–1630 гг. – 48, 1681 г. – 49, 1639 г. –47, 1650 г. – 51, 1665 г. – 41, 1670 г. – 35, 1672 – 1683 гг. – 30, 1683–1689 гг. – 17.

9 декабря 1677 г. бояре в Золотой палате приговорили: начальнику Посольского приказа думному дьяку Лар. Иванову пересмотреть разных языков толмачей и устаревших отставить, дав им до смерти для прокормления с окладу и кормовых их денег до 5 алтын со всякого рубля. 11 декабря Л. Иванов разбирал толмачей, 19 оставить в Посольском приказе, 4 отставил за старость; по службам (вне Москвы) было 7.

Жалованья они получали гораздо меньше, чем переводчики: от 36 р. до 8 р. в год. На всех их расходовалось: в 1665 г. – 972 р., в 1670 г. – 820 р., в 1672–1683 гг. – 331 р., в 1683–1689 гг. – 730 р.

Толмачи жили в Замоскворечьи, в отведенной для их домов местности, которая и доныне сохранила свое название – «Толмачи» (церковь св. Hиколая, в Толмачах).

В январе 1673 г. Взят в Посольский приказ капитан Стеф. Кнарь, «для чертежных дел». Занятия в Посольском приказе происходили и по вечерам и для того покупались свечи. В июне 1642 г. в Посольском приказе подьячие от 2–4 человек дежурили днем и ночью. 20 октября 1658 г. велено было в приказах сидеть по дни и нощи 12 часов; декабря 1669 г. с 1 часа ночи до 8 часов. В 1670 г. велено дьякам приезжать поранее, а выходить попозже.

В сентябре 1643 г. «приведен был к кресту» назначенный тогда начальником Посольского приказа думный дьяк Григорий Львов («а приводили ево во кресту оксальничий кн. C. В. Прозоровский да дьяк Григ. Ларионов в Столовой избе»). Думный дьяк присягал в том, что ему, «будучи у государева дела», государю и его детям «служити и прямити и добра хотети во всем вправду, и государские думы и боярсково приговору и государских тайных дел русским всяким людем и иноземцом не проносити и не сказывати, и мимо государской указ ничего не делати, и с иноземцы про Московское государство и про все великие государства Российского царствия ни на какое лихо не ссылатися и не думати, и лиха никакова Московскому Государству никак не хотети, ни которыми делы и ни которою хитростью, и судные и всякие дела делати и судити вправду, по недружбе никому ни в чем не мстити, а по дружбе никому мимо дела не дружити, и государскою казною ни с кем не сcужатися, и самому не корыстоваться отнюдь никакими обычаи, и посудол и поминков ни уково ничево не имати, и служити и правити мне государю своему и их государевым землям во всем вправду и до своего живота по сему крестному целованью». См. крестоприводные записи в IX томе Русской Исторической Библиотеки, изд. Археография. Комиссиею (стр. 516–520), также древнюю Российскую Вивлиофику, т. VII, стр. 74–75.

Вам может быть интересно:

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Московское государство

Сайт является сборником научных статей и книг по истории Московского государства в XV-XVII веках.

Удельные дьяки и подьячие первой половины XV века

А.Ю Савосичев

Орловский Государственный университет

e-mail: sawositchev@mail.ru

Статья посвящена дьякам и подьячим первой половины XV столетия как элементу систем управления уделами великого княжения Московского. В статье рассмотрена проблема возникновения института удельных дьяков и подьячих, определено их социальное происхождение. Прослежена эволюция функций дьяков в процессе реализации власти удельных князей.

Удельная система один из древнейших институтов российской государственности. Несмотря на все успехи централизации, уделы в России доживают практически вплоть до Смутного времени. Долгое время процессы усиления власти великих князей Московских и развития удельной системы шли параллельно. Постепенное превращение правителей Москвы в государей «всея Руси» приводило к ликвидации одних уделов и встраиванию других в структуру Русского централизованного государства. При этом ряд политических процессов протекал в столице и в уделах параллельно. Удельные дворы, удельная система управления были своего рода копией в миниатюре соответствующих общегосударственных институтов. Не составляли исключения и удельные дьяческие канцелярии.

Ясно, что возникновение дьячества обусловлено причинами, так сказать, административно-хозяйственными. Главной функцией слуг-министериалов и, в том числе, дьяков было управление великокняжеской собственностью и теми людьми, благодаря труду и организаторской деятельности которых, эта собственность приносила доход («ведали прибыток»). Умножение собственности и, связанное с этим, усложнение административно-хозяйственных задач породили необходимость в письменном делопроизводстве. Не случайно из всего корпуса древнейших великокняжеских актов дьяки составляли именно духовные. Документы, где распоряжение имуществом было основным содержанием.

Эпоха Василия II примечательна первым упоминанием о представителях нижнего этажа столичной и удельных канцелярий. Тот факт, что подьячие появляются на страницах документов позднее дьяков, сам по себе, конечно, не свидетельствует о более позднем возникновении самого института подьячих. Всякие сомнения, на наш взгляд, рассеивает, сочетание этого факта с информацией великокняжеских духовных, где никакие подьячие не упоминаются, только дьяки. Институт дьяков существовал уже в первой половине XIV в. Подьячие появляются только во второй четверти XV столетия. Думается, что подьячих породили те же процессы, что в своё время вызвали появления дьяков. Усложнение системы управления государством, а, следовательно, и управленческого аппарата. Дьяку неизбежно должен был понадобиться помощник в лице подьячего.

Превращение холопской службы в дворянскую, судя по всему, было вызвано даль-нейшим усложнением задач государственного управления и ростом значения письменного делопроизводства в функционировании аппарата власти. Дьяческая служба постепенно переставала быть чисто хозяйственным занятием. Дьяки уже не только «ведали прибытки», но и приобретали реальную власть. Дворянство начинало ощущать притяжение этой власти. Первыми отреагировали представители его низших прослоек, которым традиционная дворянская служба давала немного шансов достичь карьерных свершений и материального благосостояния.

3. Дьяки и подьячие

3. Дьяки и подьячие

Самую многочисленную группу служащих административного аппарата составляли дьяки и подьячие: по источникам 1534–1548 гг. нам известно 157 лиц, имевших чин дьяка или подьячего[1746], что более чем на четверть превышает аналогичные данные за 28 лет правления Василия III (по подсчетам А. А. Зимина, 121 чел.)[1747]. Конечно, наши наблюдения о росте численности приказного люда опосредованы сохранившимся документальным материалом, который также возрастает в описываемое время по сравнению с первой третью XVI в., но поскольку увеличение массы документов происходило при непосредственном участии дьяков и подьячих, то, очевидно, перед нами — две стороны единого процесса бюрократизации управления, проявлявшегося как в росте административного аппарата, так и в увеличении объема канцелярской продукции.

Но хотя сама тенденция к бюрократизации управления не вызывает сомнения, численность правительственного аппарата по европейским меркам оставалась невысокой. Нужно учесть, что названная выше величина — 157 чел. — не дает представления о количестве одновременно действовавших приказных дельцов, а только суммирует данные о дьяках и подьячих, которые хотя бы раз упоминаются в документах 1534–1548 гг. Между тем число дьяков и особенно подьячих, лишь однажды упомянутых в сохранившихся источниках, достигает более одной трети (55 чел.) от указанной выше суммы[1748].

Более показательны в этом отношении списки государевых дьяков, составленные на определенную дату. К сожалению, подобные реестры дошли до нас только от конца изучаемого периода. В январе 1547 г. в связи с предстоящей свадьбой Ивана IV был составлен список дьяков, насчитывающий 33 человека[1749]. Сохранился также перечень дьяков, которым новгородский архиепископ Феодосий послал 26 марта 1548 г. гостинцы — «угорские» золотые, но по понятным причинам (учитывая цели составления документа) этот перечень явно неполон: в нем названо всего 14 имен[1750].

Между тем монархи тогдашней Западной Европы располагали гораздо более многочисленным бюрократическим аппаратом. Так, во французской королевской Большой канцелярии (Grande Chancellerie) в первой половине XVI в. по штату числилось 59 нотариев и секретарей, но фактически эти должности были разделены между 119 лицами; а в 1554 г. Генрих II учредил еще 80 секретарских должностей[1751].

Контраст между французской бюрократией XVI в. и ее бедной московской «родственницей» будет еще разительнее, если учесть, что приведенные выше цифры относятся только к королевской канцелярии и не дают представления даже обо всем парижском чиновничестве (парламент располагал собственным штатом секретарей), не говоря уже о провинции. Если же иметь в виду государственный аппарат Французского королевства в целом, то его численность еще более впечатляет: по подсчетам французских историков, Франциск I при своем восшествии на престол (1515 г.) располагал целой армией чиновников (officiers), насчитывавшей 4 тыс. чел.[1752] Между тем подсчет всех великокняжеских дьяков и подьячих, упоминаемых в источниках с 1534 по 1548 г., дал в итоге 157 чел., включая и столичных приказных дельцов, и их собратьев в Новгороде и Пскове. Вот чем могла располагать московская монархия в указанное время.

В иерархическом отношении приказные дельцы составляли что-то вроде пирамиды, на вершине которой находились влиятельные дьяки, облеченные доверием государя, а внизу располагались многочисленные подьячие, писавшие грамоты и выполнявшие разнообразные поручения вышестоящих начальников.

К верхушке придворной бюрократии принадлежали дьяки, именуемые в источниках «великими», «ближними» или «большими»[1753]. Имена самых влиятельных дьяков начала великого княжения Ивана IV содержатся в показаниях псковских беглецов, записанных 12 сентября 1534 г. в Полоцке. Среди лиц, которые «на Москве… всякии дела справують», перебежчики назвали — наряду с боярами кн. И. В. Шуйским и М. В. Тучковым, дворецкими И. Ю. Шигоной Поджогиным и кн. И. И. Кубенским — дьяков великого князя Елизара Цыплятева, Афанасия Курицына (в тексте ошибочно: «Курин»), Третьяка Ракова, Федора Мишурина и Григория Загрязского. Особо было отмечено, что, хотя боярин М. Ю. Захарьин и дьяк Меньшой Путятин отданы на поруки (в связи с известными августовскими событиями 1534 г.[1754]), однако и они «с тыми справцы всякое дело справуют»[1755].

Все упомянутые выше дьяки служили еще при Василии III[1756]; четверо из них (Елизар Цыплятев, Афанасий Курицын, Меньшой Путятин и Третьяк Раков) участвовали в совещании государя с боярами на Волоке во время предсмертной болезни великого князя осенью 1533 г.[1757] Позднее, когда умирающего перевезли в Москву, у постели Василия III находились дьяки Меньшой Путятин и Федор Мишурин: им и было приказано писать духовную государя[1758].

Близость ко двору способствовала вовлечению некоторых дьяков в придворные интриги. При жизни Василия III наибольшим доверием великого князя пользовался Григорий Никитич Меньшой Путятин, но после смерти государя он обрел соперника в лице другого дьяка — Федора Мишурина. Отголоски этого соперничества, как было показано в первой главе этой книги, отразились в одной из редакций летописной Повести о смерти Василия III[1759]. Во время августовских событий 1534 г. (бегства в Литву кн. С. Ф. Бельского и И. В. Ляцкого и последовавших затем арестов в Москве) какие-то подозрения пали и на Меньшого Путятина: как явствует из процитированных выше показаний псковских перебежчиков, он был отдан на поруки, но сумел сохранить влияние при дворе.

Своего рода привилегией «ближних» государевых дьяков, отличавшей их от приказных дельцов более низкого ранга, была причастность к делам внешней политики. Так, Меньшой Путятин был непременным участником всех переговоров с литовскими представителями в декабре 1533 — феврале 1537 г.; компанию ему составляли Елизар Цыплятев или Федор Мишурин, а наиболее ответственные переговоры все три дьяка вели вместе[1760]. Меньшой Путятин и Федор Мишурин в 1530-х гг. активно участвовали также в приеме крымских и ногайских послов[1761]. Григорий Загрязский в составе посольства, возглавляемого боярином В. Г. Морозовым, ездил в апреле — августе 1537 г. в Литву[1762]. В марте 1542 г. в боярскую комиссию для переговоров с очередным литовским посольством были включены дьяки Елизар Цыплятев, Третьяк Раков и Григорий Захарьин (Гнильевский), а в состав ответной миссии, отправившейся в июне того же года к польскому королю и литовскому великому князю Сигизмунду, входил дьяк Федор Никитич Губин Моклоков[1763].

Представляет интерес порядок упоминания дьяков на дипломатических приемах. Так, в посольской книге 1533–1538 гг. Ф. Мишурин неизменно упоминается после Г. Н. Меньшого Путятина; если же на церемонии присутствовал или в переговорах участвовал «старый» дьяк Е. И. Цыплятев, то именно его имя называется первым, а далее следуют Путятин и Мишурин[1764]. Та же дьяческая иерархия отразилась и в процитированном выше отрывке Повести о смерти Василия III, где описывается «дума» больного государя с боярами на Волоке: список дьяков и здесь открывается Елизаром Цыплятевым, вслед за которым идут Афанасий Курицын, Меньшой Путятин и Третьяк Раков[1765]. Наконец выясняется, что уже неоднократно упоминавшиеся псковские перебежчики на допросе у полоцкого воеводы в сентябре 1534 г. отнюдь не в произвольном порядке перечислили дьяков, которые вместе с боярами и дворецкими «всякии дела справують»: и здесь первым оказался Е. Цыплятев, а вторым — А. Курицын. Третьим в списке дьяков фигурирует Третьяк Раков — возможно, потому, что Меньшой Путятин, чье место он, по-видимому, занял, был в тот момент отдан на поруки и упоминается отдельно. Федор Мишурин в этом перечне оказался пятым, перед замыкающим список дьяком Григорием Загрязским[1766].

Можно заметить, что эта местническая иерархия дьяков более или менее точно соответствовала служебному стажу каждого из них и, в особенности, времени получения дьяческого чина: по данным, собранным А. А. Зиминым, Е. И. Цыплятев, чья карьера началась еще при Иване III, упоминается с дьяческим чином с 1510 г., Меньшой Путятин — с 1514–1515 гг., Афанасий Курицын — с 1520 г., Третьяк Раков — с 1522 г., Федор Мишурин — с 1525 г., а о дьячестве Г. Загрязского ранее 30-х гг. сведений нет[1767]. Единственное видимое исключение — более высокий местнический статус А. Курицына по сравнению с Меньшим Путятиным при меньшем чиновном стаже первого из них — возможно, просто объясняется неполнотой данных, имеющихся в нашем распоряжении.

Но местнический статус не всегда соответствовал реальному влиянию того или иного дьяка при дворе. Как мы видели, Федор Мишурин по стажу службы считался «молодым» дьяком и на официальных приемах должен был занимать место «ниже» ряда других дьяков. (Точно так же князь Иван Федорович Овчина Оболенский, как было показано выше в третьей главе, даже став фаворитом правительницы, вынужден был довольствоваться вторыми ролями во время публичных церемоний.) В действительности, однако, Мишурин был, пожалуй, самым могущественным дьяком периода правления Елены Глинской. В частности, именно в его руках находился контроль над поземельными отношениями в стране.

Федор Мишурин был основным исполнителем масштабной канцелярской операции по подтверждению прежних жалованных грамот от имени нового государя, Ивана Васильевича «всея Русии». По имеющимся у нас, заведомо неполным данным, с января 1534 по июль 1538 г. Ф. Мишурин скрепил своей подписью около 100 грамот (см. Прил. II). Чтобы крупнейшей корпорации — Троице-Сергиеву монастырю — не пришлось долго ждать своей очереди, десятки грамот этой обители в один день, 9 февраля 1534 г., подтвердил другой дьяк — Афанасий Курицын (см. там же).

Исполнение последней воли Василия III, завещавшего нескольким обителям села на помин своей души, также было поручено Федору Мишурину. 24 мая 1535 г. подьячему Давыду Зазиркину была послана указная грамота от имени Ивана IV с распоряжением: описать в Радонежском уезде село Тураково с деревнями, а в Суздальском уезде — село Романчуково, которые были завещаны покойным Василием III соответственно Троице-Сергиеву и Покровскому девичьему монастырям. Измеренные и описанные земли и угодья следовало занести в «список», который подьячий должен был привезти в Москву и отдать «дьяку нашему Федору Мишурину»[1768]. Грамотой от 22 сентября 1535 г. игумен Троице-Сергиева монастыря Иоасаф был извещен, что жалованную грамоту на село Тураково нужно взять у дьяка Ф. Мишурина[1769].

В сохранившихся документах имя Федора Мишурина нередко встречается рядом с именем «большого» дворецкого кн. И. И. Кубенского. Так, 11 февраля 1534 г. дворецкий вынес приговор по тяжбе между слугами Ферапонтова монастыря и крестьянами Есюнинской волости, а судный список подписал дьяк Ф. Мишурин[1770]. Два месяца спустя кн. И. И. Кубенскому было доложено аналогичное судебное дело по тяжбе приказчика Симонова монастыря Андрея с крестьянами деревни Великий Починок; 15 апреля дворецкий, огласив свое решение, приложил к судному списку печать, а Федор Мишурин скрепил его своей подписью[1771]. Сохранился также подлинник жалованной грамоты тому же Симонову монастырю от 4 ноября 1535 г., на обороте которой есть помета о том, что этот документ приказал выдать дворецкий И. И. Кубенский, а ниже стоит подпись дьяка Ф. Мишурина[1772].

Основываясь на подобных фактах, С. Б. Веселовский пришел к выводу, что Ф. Мишурин был дворцовым дьяком[1773]. С этим утверждением, однако, трудно согласиться. Во-первых, в источниках 30–40-х гг. XVI в. дворцовые дьяки никогда не смешиваются с великокняжескими дьяками, а к Федору Мишурину наименование «дворцовый» ни разу не прилагалось. Во-вторых, компетенция дворцовых дьяков, как мы вскоре убедимся, была значительно уже, а статус — ниже, чем у «ближних» государевых дьяков. Последние действовали вполне самостоятельно, зачастую не спрашивая указаний у дворецких или бояр. В частности, сохранились прямые свидетельства самоуправства Федора Мишурина. В жалованной грамоте Ивана IV В. Ф. Лелечину на село Дубовичи и деревню Маньясово от 28 января 1539 г. говорится, что упомянутые владения «отписал на меня, на великого князя, дияк наш Федор Мишурин в Резанском уезде, а сказал мне, великому князю, Василий Лелечин то село и деревню купил на Резани». На самом же деле, как выяснилось впоследствии, «Василей того села и деревни на Резани не купливал»: они достались ему как приданое его жены Богданы, дочери Хера Зеновьева[1774]. Столь же решительно вмешивался Ф. Мишурин и в церковное землевладение, и, по-видимому, с его инициативой следует связать предпринятую в середине 30-х гг. попытку ограничения покупки монастырями земель у служилых людей, о которой пойдет речь в следующей главе.

Самоуправство влиятельного дьяка сходило ему с рук, пока оно оставалось в привычных рамках административно-хозяйственной деятельности, но первая же попытка Федора Мишурина вмешаться в борьбу придворных группировок и повлиять на раздачу думных чинов стоила ему головы: 21 октября 1538 г. он был казнен по приказу князей Шуйских и их сторонников[1775].

Как показывает приведенный выше материал, государевы «большие» дьяки не имели какой-то определенной специализации. Тот же Федор Мишурин участвовал в дипломатических переговорах, подписывал жалованные грамоты и судные списки, контролировал земельные сделки. Сказанное относится и к другим дьякам, о которых псковские перебежчики говорили в сентябре 1534 г., что они «на Москве… всякии дела справують». Так, Елизар Цыплятев, помимо активного участия в переговорах с приезжавшими в Москву литовскими посольствами, ведал разрядными делами, т. е. учетом ратной и придворной службы детей боярских и дворян. В посольской книге отмечено, что во время приема литовских послов 14 января 1537 г. у государя «в избе» находились бояре, окольничие и дворецкие, «которые живут в думе, и дети боярские прибылные, которые в думе не живут; а писаны те дети боярские у наряду, у дьяков, у Елизара Цыплятева с товарищы»[1776] (выделено мной. — М. К.).

Н. П. Лихачев опубликовал отрывок из разрядных книг частной редакции, в котором упоминается о службе «в разрядах» дьяков Е. Цыплятева, А. Курицына и Г. Загрязского: «Того ж 7043 лета и 7044 и 7045 годов на Москве в разрядех Елизарей Цыплетев да Афонасей Курицын да Григорей Загряской, да у них в розрядех подъячеи Леонтей да Иван Вырубовы»[1777]. Исследователи по-разному оценивали достоверность и информативность приведенной записи. Сам Н. П. Лихачев считал ее вполне заслуживающей доверия и видел в ней отражение полного состава Разрядного приказа[1778]. А. К. Леонтьев также отнесся с доверием к этой записи, назвав ее «ценным свидетельством» произошедшего к 30-м гг. XVI в. перехода «от системы кратковременных поручений дьякам в области разрядного делопроизводства к их ведомственной специализации, завершившейся образованием особого разрядного ведомства (Разряд), во главе которого встал думный дьяк Е. Цыплятев „с товарищи“…»[1779]. А. А. Зимин, напротив, считал сведения частной редакции разрядных книг о «сидении» в разрядах в 1534–1537 гг. трех упомянутых дьяков сомнительными и не вполне достоверными[1780].

На мой взгляд, информативная ценность опубликованной Н. П. Лихачевым поздней разрядной записи весьма невысока. Подтверждается только факт выполнения в 30-е гг. разрядных функций Е. И. Цыплятевым (см. приведенную выше цитату из посольской книги от 14 января 1537 г.) и Афанасием Курицыным: в разрядной книге упомянут «наказ», с которым осенью 1534 г., перед началом похода в Литву, был послан к стоявшим в Можайске воеводам дьяк Афанасий Федоров сын Курицына[1781]. О разрядной деятельности Г. Д. Загрязского никаких данных нет. Более того, хронология разрядной службы трех названных дьяков в процитированной выше поздней «памяти», попавшей в частную редакцию разрядных книг, столь же ненадежна, как и даты пожалования дворцовых чинов XVI в. в составленных в следующем столетии росписях. Е. Цыплятев и А. Ф. Курицын еще при Василии III ведали службой детей боярских и выдавали кормленные грамоты[1782]; они продолжали исполнять эти функции и при юном Иване IV, по крайней мере до конца 30-х гг.[1783]

Что же касается приведенного выше утверждения А. К. Леонтьева о том, что якобы уже к 1530-м гг. произошел переход к ведомственной специализации разрядных дьяков и появилось само учреждение (Разряд), то, по-видимому, здесь мы имеем дело с крайностями институционального подхода, господствовавшего до недавнего времени в отечественной историографии. На самом деле все, что мы знаем о деятельности Цыплятева и Курицына, не позволяет говорить об исключительно «ведомственной» специализации обоих дьяков: как было показано выше, первый из них совмещал исполнение разрядных функций с активным участием в дипломатических переговорах, а второй в начале 1534 г. занимался подтверждением монастырских жалованных грамот (вместе с Ф. Мишуриным). К этому следует добавить, что выражение «разрядные дьяки», как отмечает сам Леонтьев, впервые появляется в источниках только в 1563 г., а «Разрядная изба» — в 1566 г.[1784]

Таким образом, в эпоху «боярского правления» особых «разрядных дьяков» (равно как и особых посольских дьяков) еще не было. В 1539 г. разрядные функции временно исполнял дьяк Третьяк Раков: в июне указанного года он посылался от имени великого князя к местничавшим воеводам в полки с увещеванием — отложить счеты до окончания службы[1785]. По-видимому, это поручение осталось кратким эпизодом в карьере Матвея Третьяка Михайлова сына Ракова: в 1537–1542 гг. он в основном упоминается в связи с участием в приемах литовских послов[1786].

В 40-е гг. XVI в., согласно собранным А. К. Леонтьевым данным, разрядные функции выполняли дьяки Иван Курицын, Иван Цыплятев (сын упомянутого выше Елизара) и Иван Бакака Карачаров[1787]. Но, помимо разрядной деятельности, они занимались и другого рода делами, Так, подпись Ивана Курицына сохранилась на докладной купчей (сделка была доложена окольничему И. И. Беззубцеву) М. М. Тучкова на половину сельца Ефимьева в Костромском уезде[1788]. Следовательно, этот дьяк участвовал в контроле над поземельными сделками. Иван Елизаров сын Цыплятев не только подтвердил в 1546/47–1547/48 гг. несколько кормленных грамот[1789], что входило в обязанности разрядных дьяков, но и скрепил своей подписью в апреле 1547 г. (вместе с дьяками Борисом Ивановым и Семеном Мишуриным) жалованную грамоту Ивана IV Александро-Свирской пустыни[1790]. Наконец, Иван Бакака Карачаров совмещал выполнение разрядных функций с активной дипломатической деятельностью: в 1542 и 1549 гг. он участвовал в приеме литовских послов, а затем в составе посольства М. Я. Морозова ездил в Литву[1791].

Наряду с великокняжескими дьяками источники 30–40-х гг. XVI в. знают еще одну категорию приказных людей — дворцовых дьяков. Последние не обладали авторитетом и самостоятельностью государевых «ближних» дьяков; в своей деятельности они непосредственно подчинялись дворецким, о чем сохранилось прямое свидетельство. На обороте духовной памяти П. М. Молечкина (1523/24 г.) сделана характерная помета: «Лета 7042-го, марта 20 вторый день сю духовную грамоту Петра Мотфеева сына Молечкина по дворецкаго приказу Ивана Юрьевиня Поджогина дворъцовай дияк Поспел Неклюдов Лебедева выдал Петровой жене Алене и руку свою к сей духовной грамоте приложил»[1792] (выделено мной. — М. К.).

Круг обязанностей дворцовых дьяков ограничивался рамками дворцового ведомства. Показательно, что никто из них не участвовал в переговорах с иностранными представителями, хотя они нередко назначались приставами, которые должны были «беречь» послов и снабжать их продовольствием («кормом»)[1793]. Угощение, которое от государева имени доставляли послам, также подлежало учету в дворцовом ведомстве[1794].

Дворцовый дьяк Гаврила Щенок Васильев сын Белого принимал участие в декабре 1546 — январе 1547 г. в организации смотра невест для Ивана IV[1795]. Дьяки дворцового ведомства сопровождали царя в походах[1796]. Но все же чаще они упоминаются в источниках в связи с поземельными делами. Так, дворцовый дьяк Иван Третьяк Михайлов сын Дубровин в 1541/42 г. описывал вместе с писцами кн. Р. Д. Дашковым и Ф. Г. Адашевым Московский уезд[1797]. В июне 1536 г. дьяк Новгородского дворца Никита Великий вместе с великокняжеским дьяком Фуником Курцевым и конюхом Бундом Быкасовым отписывали на государя у монастырей и церквей пожни, на которые у владельцев не было жалованных грамот и которые не были записаны в писцовых книгах[1798]. Другой новгородский дворцовый дьяк, Дмитрий Тимофеев сын Скрипицын, распоряжался в начале 40-х гг. предоставлением земель и угодий на оброк[1799].

Еще один пример специализации на определенных видах административной деятельности являли собой ямские дьяки: они ведали дорогами и ямщиками и, помимо этих прямых обязанностей, выдавали полные и докладные грамоты на холопов[1800]. Ямские дьяки подчинялись казначеям, но вот собственно казенные дьяки почти до самого конца изучаемой эпохи в источниках практически не встречаются. Это обстоятельство дало повод к недоразумениям. А. А. Зимин, по сути, отождествлял казенных дьяков с великокняжескими, противопоставляя им дворцовых дьяков[1801]. Но с такой интерпретацией трудно согласиться. Как было показано выше, Федор Мишурин, самый влиятельный дьяк периода правления Елены Глинской, нередко выдавал грамоты вместе с дворецким кн. И. И. Кубенским, а к Казне он никакого отношения не имел. Нет оснований считать казенными дьяками и других крупных приказных дельцов 30-х — начала 40-х гг.: Е. И. Цыплятева, А. Ф. Курицына, Т. М. Ракова.

Определенные указания на дьяков казенного ведомства появляются только во второй половине 40-х гг. XVI в. В оброчной грамоте игумену Павлова Обнорского монастыря Протасию на починки и займища в Комельской волости Вологодского уезда, выданной 29 января 1546 г. дьяками Постником Губиным и Одинцом Никифоровым, говорилось, что оброк надлежало «давати великого князя в казну диаком Поснику Губину да Одинцу Никифорову…»[1802] (выделено мной. — М. К.). 1546/47 годом датирована уже рассмотренная выше расписка дьяка Юрия Сидорова о приеме у игумена Спасо-Прилуцкого Вологодского монастыря Калистрата оброчных денег с мельничного места на р. Вологде и еза на р. Сухоне[1803]. Очевидно, Юрий Сидоров выполнял функции казенного дьяка, но подписался он в этом документе просто как «дьяк», без определения «казенный».

Самое раннее известное мне упоминание «казенных дьяков» в источниках изучаемого времени относится к весне 1548 г.: 26 марта указанного года новгородский архиепископ Феодосий послал гостинцы («угорские» золотые) высокопоставленным лицам в Москве, в том числе семи дьякам и семи «казенным дьякам». В числе последних встречаем знакомые уже нам имена: Одинца Никифорова и Постника Губина; здесь же упомянуты Макар (очевидно, Макарий Федоров сын Рязанов, о принадлежности которого к казенному ведомству уже шла речь выше), Никита Фуников (Курцев), Юрий Башенин, Дмитрий Горин[1804]. Некоторое удивление вызывает появление в этом списке имени «Щонок»[1805]: как мы помним, Гаврила Щенок Васильев сын Белого в начале января 1547 г. участвовал в организации смотрин невест для Ивана IV и в соответствующих документах именовался дворцовым дьяком[1806]. Возможно, за год, прошедший с момента царской свадьбы до марта 1548 г., когда архиепископ Феодосий отправлял в столицу свои дары, дьяк Гаврила Белый перешел на службу в казенное ведомство (если только при составлении списка дьяков в архиепископской канцелярии в данном случае не была допущена ошибка).

Выделение во второй половине 1540-х гг. особой группы казенных дьяков нельзя не поставить в связь с отмеченным выше ростом значения Казны и расширением ее компетенции в указанный период. Если за время правления Елены Глинской казначеи вообще ни разу не упоминаются в сохранившихся источниках, то в 40-е гг. наблюдается неуклонная «экспансия» Казны в судебной и административной сфере. Соответственно должен был увеличиться и штат этого ведомства. Показательно, в частности, что дьяк Федор Никитич Губин Моклоков (по прозвищу Постник), который в начале 40-х гг. не исполнял никаких финансовых функций и подвизался главным образом на дипломатическом поприще, во второй половине 40-х перешел в штат Казны и стал одним из виднейших казенных дьяков.

Политическую подоплеку в смене дьяческой верхушки склонен был усматривать и А. А. Зимин. По его мнению, исчезновение сведений об А. Курицыне после 1537 г., «очевидно», было связано «с торжеством Бельских и Шуйских после смерти Елены Глинской в 1538 г.»[1810]. Подводя итог своим наблюдениям над эволюцией дьяческого аппарата в конце XV — первой трети XVI в., исследователь писал: «Изменения в составе ведущей части дьяков отражают перемены в политической линии правительства»[1811]. Конкретизируя этот вывод применительно к периоду «боярского правления», Зимин отметил, что в те годы были отстранены от власти все дьяки, занимавшие ключевые позиции при великокняжеском дворе в конце правления Василия III: Ф. Мишурин казнен в 1538 г.; сведения об А. Курицыне обрываются на 1537 г., о М. Путятине — на 1541 г., Е. Цыплятеве и Т. Ракове — на 1542 г.[1812]

Однако эта устоявшаяся историографическая схема основывается на ряде произвольных допущений и не соответствует известным в настоящее время фактам. Начнем с того, что при заведомой неполноте нашей источниковой базы отсутствие сведений о том или ином дьяке за определенные годы никак не может свидетельствовать о его опале. Кроме того, необходимо сделать фактическое уточнение: сведения об Афанасии Курицыне вовсе не обрываются на 1537 г., как утверждал Зимин: последнее упоминание об этом дьяке относится к 12 января 1541 г., когда он подписал старую (1430-х гг.) жалованную грамоту Василия II Троице-Сергиеву монастырю на право рыбной ловли в озерах Переславском и Сомине[1813]. Таким образом, все «ближние» дьяки Василия III, за исключением Федора Мишурина, благополучно пережили дворцовый переворот осени 1538 г. Об опале кого-либо из них (с тем же единственным исключением) в источниках не говорится ни слова.

Не соответствует действительности и утверждение А. К. Леонтьева об «отстранении» Е. Цыплятева от службы в Разряде в 1538 г. и временном его возвращении к активной деятельности в 1542 г.: на самом деле Елизар Иванович продолжал какое-то время выполнять разрядные функции и после 1538 г., о чем свидетельствует его подпись на кормленной грамоте кн. И. Ф. Горчакову Перемышльскому с продлением ее на год от 9 марта 1539-го до 28 февраля 1540 г.[1814]

Впрочем, одно изменение в дьяческой верхушке после октябрьского переворота 1538 г. все-таки можно заметить, но оно носило совершенно другой характер, чем предполагали сторонники приведенной выше версии о «политических чистках» в правительственном аппарате в годы «боярского правления». Дело в том, что подтверждение прежних жалованных грамот монастырям, которое в 1534–1538 гг. находилось в руках Федора Мишурина, после его казни перешло к Меньшому Путятину: уже в декабре 1538 г. этот дьяк скрепил своей подписью подтверждение жалованной грамоты Василия III Спасскому Ярославскому монастырю от 1511 г.[1815] В январе 1539 — марте 1540 г. Меньшой Путятин подтвердил еще ряд жалованных грамот (см.: Прил. II). Таким образом, он вернул себе эту важную административную функцию, от которой его временно оттеснил в 1534 г. Федор Мишурин: факт, косвенно подтверждающий наличие скрытого соперничества между этими дьяками. Но Меньшой Путятин в конце правления Василия III пользовался наибольшим доверием государя, поэтому его возвращение к активной делопроизводственной деятельности на рубеже 30–40-х гг. лишь подчеркивает несостоятельность версии о якобы произошедшем после смерти Елены Глинской отстранении от кормила власти помощников ее покойного мужа. Сама эта версия является отголоском мифа о борьбе в правящих верхах между «сторонниками централизации» и «силами реакции» — мифа, который уже можно считать перевернутой страницей отечественной историографии.

Нет ничего удивительного в том, что старое поколение дьяков сходит со сцены в начале 1540-х гг., ведь за плечами каждого из них было по несколько десятков лет службы. Так, Афанасий Федоров сын Курицын к моменту его последнего упоминания в источниках (январь 1541 г.) отслужил в дьяках уже более 20 лет[1816]. Чиновный стаж любимца Василия III — дьяка Григория Меньшого Никитина сына Путятина ко времени окончания его карьеры составлял не менее 30 лет[1817]. Он отошел от дел незадолго до смерти: 27 июня 1541 г. Меньшой Путятин подписал судный список по делу о беглой «робе» Михаила и Петра Приклонских, по которому вынес приговор боярин и дворецкий кн. И. И. Кубенский[1818], а 7 декабря того же года дьяк сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь[1819]. Эта запись в монастырской вкладной книге — последнее прижизненное упоминание Г. Н. Меньшого Путятина; вскоре его не стало: 12 февраля 1542 г. племянник дьяка внес вклад в ту же обитель по его душе[1820].

Не стоит искать политическую подоплеку и в отставке старейшего дьяка Е. И. Цыплятева: к моменту, когда он последний раз упоминается на службе (во время приема литовских послов в марте 1542 г.[1821]), ему должно было быть никак не меньше 70 лет от роду![1822] Удалившись от дел, несколько лет старый дьяк провел на покое. Около 1546 г. он умер: 1546/47 годом датирована данная (вкладная) на вотчину Е. И. Цыплятева, которую его сын Иван Елизаров вместе с другими душеприказчиками (кн. К. И. Курлятевым, А. А. Квашниным и дьяком Постником Губиным) отдал по завещанию отца в Кирилло-Белозерский монастырь[1823].

В марте 1542 г. во время переговоров с литовскими послами вместе с Е. И. Цыплятевым последний раз в известных нам источниках упоминается и дьяк Третьяк (Матвей) Раков, причем в этих переговорах он сыграл одну из главных ролей[1824]. После этого Т. Раков исчезает из источников: была ли тому причиной болезнь или какие-то иные обстоятельства, за неимением данных судить сложно. К указанному моменту стаж его службы в дьяках, по имеющимся сведениям, составлял 20 лет[1825].

На смену старым дьякам, служившим еще Василию III, шло новое поколение приказных дельцов. На том же приеме литовского посольства в марте 1542 г., в котором последний раз в своей карьере участвовали Е. И. Цыплятев и Т. Раков, впервые с дьяческим чином упоминается Постник (Федор) Никитин сын Губин Моклоков[1826]: вскоре, в июне того же года, он вместе с боярином В. Г. Морозовым и дворецким Ф. С. Воронцовым был отправлен с дипломатической миссией в Литву[1827], а во второй половине 40-х гг. служил в казенном ведомстве. Перемирную грамоту с Литвой по итогам мартовских переговоров 1542 г. писал подьячий Иван Михайлов сын Висковатого[1828] — будущий глава Посольского приказа[1829].

В середине 40-х гг. большое влияние на юного государя приобрел дьяк Василий Григорьев сын Захаров-Гнильевский. Именно он во время пребывания Ивана IV летом 1546 г. в Коломне «оклеветал ложными словесы», как говорит летописец, бояр кн. И. И. Кубенского, Ф. С. Воронцова и дмитровского дворецкого В. М. Воронцова: 21 июля 1546 г. они были казнены[1830].

Упомянутый эпизод был уже не первым случаем участия великокняжеских дьяков в придворных интригах (можно вспомнить и выдачу на поруки Меньшого Путятина в августе 1534 г., и расправу с Федором Мишуриным в октябре 1538 г.). Но только один дьяк — все тот же Ф. Мишурин — пал жертвой дворцового переворота. Как было показано выше, никакие массовые чистки дьяческого аппарата за все неспокойные годы «боярского правления» ни разу не предпринимались. Одно из возможных объяснений этого кажущегося парадокса было предложено в свое время Н. П. Лихачевым: «От соперничества с классом коренных думцев (боярство) дьяки были спасены своей неродословностью»[1831]. По-видимому, дьяки, как и казначеи, не рассматривались придворной знатью в качестве опасных соперников в местнической борьбе, и им была предоставлена определенная свобода действий, но только до той поры, пока они не переходили грани дозволенного. Эту грань как раз и перешел Федор Мишурин, когда он взялся советовать, кому следует дать чины боярина и окольничего. Подобная дерзость стоила ему головы.

К сказанному следует добавить, что дьяческая верхушка многими узами была связана с придворной аристократией и руководством дворцового ведомства. Ценную информацию на сей счет содержат частные акты — духовные и данные (вкладные) грамоты 30–40-х гг. XVI в. Так, в завещании кн. М. В. Горбатого (1535 г.) упомянуто пятеро дьяков и двое подьячих: дьяк Никифор Казаков и подьячий Алексей Ефимов одолжили боярину в свое время соответственно 5 и 10 рублей; дьяк Колтыря Раков преподнес ему опашень с драгоценными пуговицами, а дьяки Темир Мишурин и Поспел Лебедев предоставили коней для боярской конюшни. Дьяка Третьяка Ракова кн. М. В. Горбатый назначил одним из своих душеприказчиков и завещал ему песцовую шубу, крытую желтым бархатом. А саму духовную грамоту писал подьячий Алексей Семенов сын Яковля[1832].

Двух дьяков находим и среди кредиторов могущественного дворецкого И. Ю. Шигоны Поджогина (1541 г.): Третьяку Ракову Шигона был должен 4 рубля, а Фунику Курцеву — 5 рублей; своими душеприказчиками Иван Юрьевич назначил кн. А. Д. Ростовского, казначея И. И. Третьякова и дьяка Ивана Никифоровича Одинца (Дубенского)[1833].

Не менее показателен и следующий пример: в 1544/45 г. Иван Иванович Хабаров, в недавнем прошлом — тверской дворецкий, вскоре ставший боярином и дворецким Большого дворца, дал в Троице-Сергиев монастырь в качестве вклада свою вотчину — село Образцово Боровского уезда. На данной (вкладной) грамоте, оформившей этот акт, подписались послухи — великокняжеские дьяки B. И. Рахманинов, Н. Фуников Курцев, В. Б. Колзаков и Д. Ф. Горин[1834]. Саму грамоту писал Иван Кожух Григорьев сын Кроткого, который в начале 50-х гг. стал видным казенным дьяком.

Как видим, дьяки и подьячие сумели найти свою нишу в придворном обществе: в их услугах нуждались, их помощь ценили. В целом положение дьячества в 30–40-е гг. было гораздо устойчивее, чем у бояр-аристократов, вовлеченных в непримиримую местническую борьбу. Сравнительная автономия делопроизводственной сферы, естественная смена поколений приказных дельцов, среди которых было немало семейных династий (Курицыны, Курцевы, Мишурины, Путятины, Цыплятевы и др.), — все это способствовало стабильной работе правительственного аппарата даже в эпоху дворцовых переворотов.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.