Чем занимались епископы в средние века

Епископ

Епи́скоп (греч. ἐπίσκοπος — надзирающий, надсматривающий; от ἐπί — на, при + σκοπέω — смотрю) в современной Церкви — лицо, имеющее третью, высшую степень священства, иначе архиерей (от греч. αρχι — главный, старший + ἱερεύς — священник).

Содержание

История и значение термина

Первоначально, в апостольское время, термин «епископ», как он употребляется в посланиях апостола Павла, обозначал старшего наставника отдельной общины последователей Иисуса Христа. Епископы надзирали христиан конкретного города или конкретной провинции, в отличие от апостолов (преимущественно странствующих проповедников). Впоследствии термин обретает более специфическое значение высшей степени священства — над диаконской и пресвитерской.

С появлением различных епископских званий — поначалу почётных — (архиепископа, митрополита, патриарха) термин в русском языке также стал обозначением младшего из них, хотя не потерял и более общего значения, для которого также используют термин архиерей (греч. αρχιερεύς ). В грекоязычных Церквях общим термином обычно является ιεράρχης, то есть иерарх («священноначальник»).

Сам Иисус Христос именуется апостолом Павлом в Послании к Евреям «Архиереем [1] по чину Мелхиседекову во веки» — греч. «ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.» (Εβραίους 6:20)

Епископ в Новозаветное время

В оригинальном греческом тексте Нового Завета находим 5 упоминаний слова греч. επίσκοπος :

В Первом послании апостола Петра сам Иисус Христос именуется «Пастырем и Блюстителем душ Ваших» (1 Петр 2.25) — греч. «τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.»

Должность епископа в различных конфессиях христианской церкви

Канонические основания и роль епископа в Церкви

По учению как Православной, так и Католической Церквей, одним из существенных признаков канонической легитимности и действительности священства вообще и епископства в частности признаётся их апостольское преемство, то есть принятие священства от того, кто сам получил полноту власти в Церкви от Апостолов — через последовательный и непрерывный ряд их преемников.

Апостольское преемство осуществляется в Церкви через епископов. Епископская хиротония (рукоположение) должна совершаться несколькими епископами, — минимум двумя епископами (1-е Апостольское Правило), кроме особых случаев.

Епископу подчиняются также все монастыри, находящиеся на территории его епархии кроме ставропигиальных, подчиняющихся непосредственно патриарху — предстоятелю поместной церкви.

К половине VII века обычай обязательного безбрачия епископов стал восприниматься как норма, что было закреплено в 12 и 48 Правилах Трулльского собора («Пято-шестого»). Причём последнее правило предусматривает: «Жена производимаго в епископское достоинство, предварительно разлучася с мужем своим, по общему согласию, по рукоположении его в епископа, да вступит в монастырь, дале́ко от обитания сего епископа созданный, и да пользуется содержанием от епископа.» В практике Русской церкви закрепился обычай, имеющий силу закона, совершать епископскую хиротонию только над лицами, принявшими монашеский постриг.

Епископ в православии

Епископство в России

В III в. существовала Скифская епархия Вселенской церкви с центром в Добрудже, которой подчинялись скифы-христиане, жившие в том числе и на землях современной России. Именно с этой общины верующих, созданной апостолом Андреем, по церковному преданию начинается распространение православной веры в России.

В 961 состоялся безрезультатный визит в Киев посланника Оттона Адальберта (будущего первого Магдебургского архиепископа). Обычно епископы утверждались на служение решением церковных иерархов.

Первым Киевским митрополитом, прибывшим в Киев для постоянного пребывания, был Михаил, Митрополит Киевский и всея Руси.

В истории Русской Церкви имеется множество случаев политических разногласий и даже противостояний между епископами и светскими властителями — князьями. Наиболее упорная борьба имела место между Новгородскими архиепископами и Московскими Великими князьями в XIV—XV века.

В 1155 Юрий Долгорукий изгнал «незаконного» Киевского митрополита Климента. Константинопольской патриархией на киевскую митрополичью кафедру был назначен новый Митрополит Киевский и всея Руси Константин I.

За верность в поддержке своей политики и за поддержку епископа Нифонта во время киевского раскола Константинопольский патриарх предоставил Новгородской кафедре автономию. Новгородцы стали избирать на своём вече епископов из числа местных священнослужителей. Так, в 1156 новгородцы впервые самостоятельно избрали архиепископом Аркадия, а в 1228 сместили архиепископа Арсения.

Избрание Рязанского епископа Ионы Митрополитом Киевским и всея Руси в 1448 ознаменовало фактическую автокефализацию Московской Церкви (северо-восточной части Русской Церкви). Западнорусские епископы сохранили организационную самостоятельность от Москвы, оставаясь под юрисдикцией Константинополя.

Касательно возрастного ценза для поставляемого в епископы, имевший на Руси применение «Номоканон» (Титул I. Гл. 23) предусматривает минимальный 35-летний возраст для ставленника — кандидата —, а в исключительных случаях — 25-летний. Но церковная история знает отступления от указанной нормы.

Епископ в Римско-Католической Церкви

В католицизме епископу принадлежит прерогатива совершения не только таинства священства, но также и миропомазания (конфирмации).

Совершенно особое место в епископате принадлежит епископу Рима, особый статус которого, развиваясь на Западе в течение столетий, был закреплён решениями Первого Ватиканского собора.

Епископ в протестантизме

Епископы в протестантских конфессиях признаются только как временно назначаемые административно-учительные главы общин, а не как наследники особых благодатных даров или полномочий, которые существуют с апостольских времён. Согласно взглядам эпохи Реформации, служение — это не sacerdotium, жертвенное служение, но ministerium, обслуживающее служение, которое должно обслуживать общину Словом Божиим и Таинствами. Поэтому в Аугсбургском вероисповедании, артикул 5, служение называется ministerium docendi evangelium et porrigendi sacramenta, служение провозглашения Евангелия и отправления Таинств, которое было установлено Богом, чтобы люди могли получать оправдывающую веру. Епископат же, являясь важным и полезным органом в протестантских церквах и деноминациях, не считается принадлежащим к особому сану. Епископы именуются так же председательствующими пасторами, и в их обязанности входит председательствовать на Конференциях, делать назначения и рукополагать в дьяконы и во пресвитеры, и вообще наблюдать за жизнью Церкви.

Епископ

Христиан, однако, становилось всё больше, и одновременно увеличивалось число епископов. Уже с середины II в. все крупные христианские общины возглавлялись епископами. Этот чин был выборным. Его выбирали священники и верующие общины. Однако в те времена быть епископом было не только очень почётно, но и небезопасно. Христиане подвергались преследованиям, и человек, занимавший такое видное место среди своих единоверцев, мог раньше других оказаться, подобно своему Спасителю, распятым на кресте или брошенным в клетку с дикими зверями. Поэтому епископом становился не только достойный, уважаемый, но и мужественный священник.

До IV в. епископ управлял отдельной церковной общиной, к которой относились город и окружающие его сёла. В управлении принимали участие клир (священники) и миряне. Подвластная епископу территория называлась епархией. Здесь он как преемник апостолов имел всю полноту духовной власти и никому не подчинялся. Епископ избирал и посвящал клириков, распределял церковные должности. Епископы соседних епархий устраивали совещания наподобие первых апостольских соборов.

Но уже тогда между епископами существовало определённое неравенство. Владыки церквей, основанных самими апостолами (Римской, Антиохийской, Александрийской), или те из них, к чьей епархии принадлежал большой город, получали «преимущество чести» (находились в большем почёте) перед теми, кто руководил церквами маленьких городов. «Преимущество чести» со временем развилось в «преимущество власти».

Такое положение сохранялось и тогда, когда Римская империя пала под ударами варваров и на её территории возникли одно за другим новые королевства. Правители их со временем стали христианами, а короли и епископы как высшие церковные властители старались с выгодой использовать друг друга. Епископы, всемогущие в своих епархиях, стремились пользоваться такой же властью и в делах государства. Часто прекрасно образованные, особенно по сравнению с малограмотными или вовсе неграмотными правителями, умеющие вести спор, епис-копы становились близкими советниками королей, наставниками их наследников. Достигнув желаемых высот, они неустанно заботились о выгоде церкви, не забывая, естественно, и себя.

Впрочем, многие епископы тех времён имели возможность разить противника не только отлучением и анафемой (проклятием), но и мечом, т. к. владели им не хуже графов и баронов.

По полю битвы носится архиепископ Турпин;

Не бывало священника, чтоб пел обедню

и выказывал такую удаль и телесную ловкость.

. Говорят французы:

«Лихо разит наш архиепископ».

Надо заметить, что многие епископы, хорошо владеющие мечом, просто не умели петь обедню, поскольку до назначения были людьми светскими. Приняв сан от светского же сеньора, они и не думали исполнять обязанностей церковного иерарха. Зато пользоваться доходами с епископских земель были всегда готовы. Некоторые же прелаты не скрывали того, что служба их утомляет. Один реймсский архиепископ откровенно признавался, что его епархия была бы ему куда милее, если бы для получения доходов с неё не надо было служить обедню.

Потребовалось много сил и лет, чтобы искоренить беспорядки, вызванные инвеститурой. Ещё больше сил ушло на разграничение сфер влияния светских и духовных властителей. И всё-таки они так и остались связанными невидимыми нитями, так как государство всегда заинтересовано в церкви, а церковь в большей или меньшей степени зависит от государства.

Епископ

Кто такой епископ?

В 988 году, после Крещения Руси, в Православии появилось особое сословие — духовенство. Одним из главнейших священнослужителей в Церкви является епископ. Кто такие епископы и, почему они появились в Православной Церкви? За какие заслуги дают такое почетное звание?

Те, кто читал Новый Завет знают, что в самом начале Завета нет ни одного упоминания о епископах в христианстве. Почему? Во времена становления нашей веры не было не только разделения на православие, католичество и, тем более, самую молодую конфессию — протестантизм. В те времена не существовало и Церковной иерархии. Апостолы, ученики Христа пошли учить все народы. Епископами, что в переводе означает «надзирающий» называли главу христианской общины. Со временем епископы стали третьей степенью священства, возглавив пресвитеров и диаконов. Интересно, что звание епископа существует в Ветхом Завете. Епископом в первом послании апостола Петра называется сам Иисус Христос — «блюститель душ наших».

В Новом Завете упоминание о епископе встречается в:

Постепенно епископы стали получать и другие почетные звания:

Первые епископы получили важный дар — апостольское преемство. Епископов также принято называть архиереями — старшими иереями.

В XX веке началось реформационное движение, которое хотело разрушит сложившиеся в Православной Церкви устои, в том числе, институт епископата. Иерархия «Обновленцев» выступала против традиций. Они отказались от целибата для епископов, вступали в брак, носили другое облачение. Это движение не прижилось и не имело достаточно большого количества последователей.

В современной Русской Православной Церкви епископов становится все больше, а епархии делятся на меньшие территории.

Кто может стать епископом?

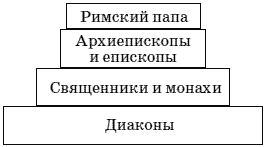

Сейчас Церковная иерархия выглядит так:

У епископа несколько правительственных степеней:

Функции епископа

«Так как Церковь должна, по обещанию Христову, пребывать до скончания века, то и полнота правительственной власти, дарованная от Христа Апостолам, должна была не окончиться с их смертью, а оставаться в Церкви вечно. Поэтому, Апостолы передали избранным преемникам свои полномочия с тем, чтобы они продолжались в Церкви преемственно и неизменно. Этим лицам, получившим название епископов (επίσκοπος-блюститель), Апостолы поручили высший надзор и управление (архипастырство) в основанных христианских общинах, – то, что Апостолы не могли всегда оставлять за собой лично, будучи обязанными распространять христианство во всем мире.

Таким образом, высшая в собственном смысле правительственная власть в Церкви поручена Апостолами епископам – их преемникам; другие же чины иерархии поставлены быть только помощниками епископа в церковном управлении; а прочие члены клира – служебными лицами».

(c)

протоиерей Василий Певцов. Лекции по церковному праву.

Епископ, получив апостольское преемство, имеет право исполнять все Таинства Церкви:

Он является вышестоящим священноначалием для настоятелей храмов в своем регионе. Каждый епископ отвечает за определенную область, контролирует ее, помогает решать сложные вопросы.

Только епископ имеет право освящать миро. Вступление в Церковь, происходящее через Крещение и Миропомазание, невозможно без епископа, при этом Миропомазание может совершать либо епископ, либо священник, которого епископ назначил.

Епископ — пример для духовенства и мирян. За недостойное поведение его могут лишить сана.

Поскольку такое служение требует полной отдачи от человека, только монашествующий священник может претендовать на роль епископа. Безбрачие епископов — обязательное условие.

Схема чина хиротонии во епископа

Наречение кандидата во епископа. «Благословен Бог наш». Тропарь и кондак Пятидесятницы. Сугубая ектения. Отпуст.

Указ об избрании Речь избранного. Многолетие.

Испытание веры новоизбранного. Благословение Патриарха. Чтение Символа веры.

Чтение догмата веры об Ипостасях Триединого Бога. Обеты соблюдения канонов святых апостолов, семи Вселенских соборов и девяти поместных и правил святых отец.

Передача текста обещания Святейшему Патриарху.

Благословение ставленника.

Многолетие Патриарху, архиереям и новопоставляемому.

Рукоположение во епископа в конце пения «Трисвятого».

Преклонение ставленником колен пред святым престолом.

Возложение на его голову Евангелия и рук архиереев, тайносовершительная молитва «Кирие, элеисон» (Господи, помилуй).

Чтение Патриархом двух молитв.

Чтение первым и вторым митрополитами ектении.

Облачение в архиерейские одежды.

Приветствие и целование архипастырей

Участие в Божественной Литургии

«Мир всем» перед Апостолом и после Евангелия осенение народа свечами.

Принятие святой чаши от протопресвитера на Великом входе.

Причащение пресвитеров и диаконов в конце Литургии.

Благословение архиерейской рясы, панагии, мантии, клобука и четок у Патриарха и участвующих в хиротонии епископов.

Вручение архипастырского жезла.

Слово предстоятеля к новопоставленному архиерею.

Вручение жезла Архипастырское благословение народа.

Епископ, который строит храм

Епископ… Каковы наши первые ассоциации с этим словом? Торжественная архиерейская служба, прекрасный хор, расшитое облачение. Сегодня мы приглашаем вас посмотреть на другую сторону жизни епископа, по кирпичику строящего храм.

Монах с тачкой — это Преосвященный Евтихий, епископ Домодедовский, викарий Святейшего Патриарха. Таким образом он часто проводит свое свободное время.

Епископы в преддверии революции

§ 11. Средневековая церковь и духовенство

§ 11. Средневековая церковь и духовенство

Христианская церковь в жизни средневекового общества

В Средние века большинство европейских стран были христианскими. Христианство было тем, что связывало страны Европы, даже враждовавшие между собой. Общим для их населения был взгляд на мир, единые правила поведения.

Христианская церковь помогала светским правителям регулировать сложные отношения между людьми, заботилась о больных, стариках и сиротах, открывала школы. Священники крестили детей, венчали молодожёнов, отпевали покойников. Будучи людьми образованными, они часто занимали важные посты при дворах европейских правителей и давали советы императорам, королям, герцогам.

Церковь старалась, чтобы усобицы между феодалами не наносили другим людям слишком большого вреда. Она требовала от феодалов заключать «Божий мир» – соглашение о правилах ведения войны. Воинам запрещалось нападать на безоружных людей: священников, женщин, крестьян; воевать от заката дня в среду до восхода в понедельник и в дни церковных праздников. Таким образом, для ведения военных действий оставалось только сто дней в году.

Раскол христианской церкви

В течение нескольких веков христианская церковь вырабатывала своё учение и правила богослужения. Между сторонниками различных точек зрения часто вспыхивали споры. Важную роль в выработке учения христианской церкви имели собрания всех церковных руководителей – Вселенские соборы. На них в IV веке был принят Символ веры – краткое изложение христианского учения.

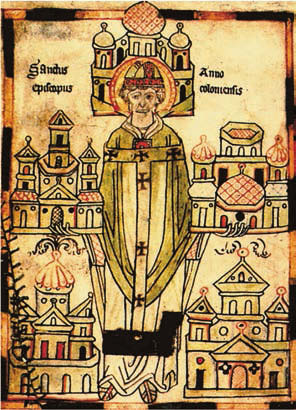

Римский папа. Средневековый рисунок

С IX века усилились разногласия между христианами Византийской империи и стран Западной Европы. Западная церковь внесла изменения в Символ веры, в то время как византийские христиане продолжали почитать его в неизменном виде. Но главной причиной противоречий стало различие взглядов на роль римского папы в жизни церкви. На Западе папу называли главой всех христиан, считая, что его авторитет выше решений Вселенских соборов. Византийцы не признавали власти папы над собой, полагая, что решения одного человека не могут быть выше постановлений соборов.

Противоречия обострились, и в 1054 году произошёл раскол единой прежде церкви на православную (восточную) во главе с константинопольским патриархом и католическую (западную), подчинявшуюся римскому папе. Так возникли два христианских мира – православный и католический.

Различия между двумя ветвями христианства со временем усилились. Папу римского поддерживали короли государств, созданных на землях Западной Римской империи. Они нуждались в поддержке церкви, имевшей большое влияние на верующих. Со временем папы стали претендовать не только на духовную власть в церкви, но и на господство над всеми королями и императорами. В отличие от них, патриархи Византии обладали лишь духовной властью. Они зависели от могущественных императоров, хотя и имели огромное влияние в империи. Противоречия между двумя центрами христианства усугублялись и различиями в богослужении.

Духовенство – первое сословие средневекового общества

Христиане полагали, что спасение души верующего возможно только через церковь. Поэтому не случайно первым из сословий средневекового общества было духовенство. К христианским священникам относились с почтением, так как их обязанностью было молиться за души всех христиан. Они не платили податей, сама же церковь содержалась за счёт церковной десятины – десятой части доходов, которую должно было выплачивать всё население страны.

Считалось, что церковь и духовенство являются посредниками между Богом и человеком, а спастись от адских мучений человек сможет, только если во всём будет следовать наставлениям священников. Священники отличались от остальных христиан – мирян. Согласно христианскому учению, они обладали особым качеством, божественной силой – благодатью, которая чудесным образом передавалась от Иисуса Христа через его учеников-апостолов священникам. Для того чтобы стать священником, человек должен был пройти особый обряд посвящения и дать обет. Благодаря этому духовенство имело право проводить богослужение, исповедовать, отпускать грехи мирянам, крестить детей, причащать умирающих. Во всех католических странах богослужение проходило единообразно на латинском языке в одно и то же время, по единому календарю.

Средневековое духовенство делилось на чёрное и белое. Чёрным духовенством считались монахи, отказавшиеся от соблазнов обыденной жизни и ушедшие от мира для уединённой молитвы. Белым духовенством называли священников, служивших в своих приходах и не дававших монашеского обета. В католической церкви, в отличие от православной, как чёрному, так и белому духовенству были запрещены браки.

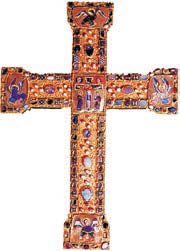

Архиепископ Кёльна с изображениями построенных им церквей

Организация христианской церкви подчинялась строгой иерархии. Во главе католической церкви стоял римский папа, которого считали наместником Иисуса Христана Земле. Папа был ещё и светским владыкой, управляя расположенной в центре Италии Папской областью. Он назначал своих помощников – кардиналов, собрание которых в случае его смерти выбирало нового папу из своей среды. Во главе крупных церковных округов, включавших в себя иногда целые страны, стояли епископы и архиепископы (старшие епископы), назначавшиеся папой. В Средние века епископы были ещё и крупными феодалами, владевшими большими участками земли. В знак их светской власти епископы получали от светского владыки посох и кольцо и приносили ему вассальную клятву. Епископам подчинялись священники, служившие в приходах. На низшей ступени сословия духовенства располагались диаконы. Они помогали священникам проводить службу, читали молитвы, были учителями в церковных школах.

Монахи появились ещё в первые века христианства. Сначала они жили в одиночестве, уходя подальше от людей в пустынную местность. Затем стали появляться монастыри. В католической церкви особо почитался Бенедикт Нурсийский, живший в конце V–VI веке. Он был автором «Правил жизни монашеской», которые приняли многие монастыри на Западе. «Правила» требовали от монахов отказаться от всего имущества и вести аскетический образ жизни; проводить свои дни в молитвах, физическом труде, переписке книг. Монахи должны были строго следовать правилам жизни монашеского ордена, беспрекословно подчиняться начальству.

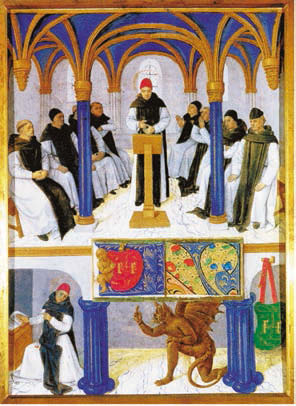

Проповедь в монастыре. Средневековая миниатюра

Средневековый монастырь представлял собой замкнутый мир, отгороженный от всего света. Монахам было запрещено покидать монастырь, всё необходимое для жизни они должны были производить внутри него. Во главе монастыря стоял аббат (от латинского слова, означающего «отец»), которого избирали сами монахи. Монахами могли стать люди из всех сословий, но аббатами чаще всего становились люди знатного происхождения.

К XI веку среди монахов появлялись состоятельные люди; церковные должности, даже самые высокие, продавались и покупались, на обширных монастырских землях работали зависимые крестьяне. Светские правители – короли и императоры беззастенчиво вмешивались в дела церкви. Да и само духовенство больше заботилось о приобретении богатства, чем о душах христиан. В католических храмах стала продаваться особая грамота – индульгенция. Купив её, любой грешник мог получить отпущение грехов. Богатство и роскошь католического духовенства вызывали недовольство населения. Авторитет церкви стал падать.

Чтобы поднять пошатнувшийся авторитет церкви и восстановить прежние монашеские идеалы, подвижники церкви в XI–XII веках создали новые ордена – францисканцев и доминиканцев. Основателем первого был Франциск Ассизский (1182–1226). Он происходил из семьи богатого торговца, но, услышав призыв Бога, роздал своё имущество бедным, чтобы подобно Иисусу Христу и его апостолам проповедовать Слово Божие в Италии и других странах. Франциск и его единомышленники посвящали своё время уходу за больными и помощи слабым.

Франциск Ассизский, лечащий больных. Средневековый рисунок

Последователи Франциска – францисканцы – проповедовали христианское учение во многих странах мира, обратив в христианскую веру многие тысячи людей.

Другим орденом, члены которого, так же как и францисканцы, отказывались от своего имущества, был доминиканский. Его основателем стал испанский монах Доминик (1170–1224) – знаток христианского учения и яростный противник всяческих отступлений от католицизма. Доминиканцы славились как учёные люди и искусные проповедники христианского учения.

Доминиканцы и францисканцы не жили постоянно в монастырях, а проповедовали идеалы христианства среди мирян. Они называли себя нищенствующими монахами. Они действительно не имели имущества, и их проповеди были ближе и понятнее крестьянам и горожанам, чем слова богатых епископов и священников.

Еретики и их учения

В Средние века не было человека, который не верил бы в Бога. Однако вера не всегда означала согласие с учением церкви. Люди, сомневавшиеся в её правоте, появились ещё в первые века христианства. Они отрицали правильность Символа веры, признанного церковью, и проповедовали своё учение. Этих несогласных называли еретиками (греч. – «отступники»), а их учения – ересью.

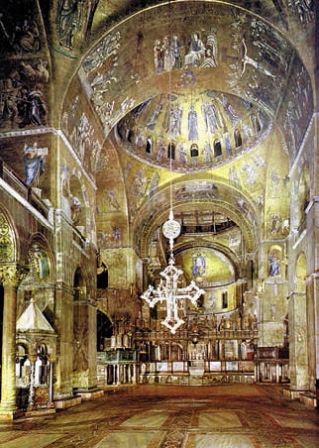

Внутренний вид католического храма в Италии

Среди еретиков было много жителей городов. Горожане были более образованны, чем сельские жители, они чаще путешествовали, общались с разными людьми. Это заставляло их задумываться над вопросами устройства мира, отношений между человеком и Богом. Ответы на эти вопросы, полученные в церкви, где подчас служили малограмотные священники, не могли удовлетворить людей. Самим же мирянам католическая церковь запрещала читать Библию, опасаясь неверного её толкования. Поэтому большинство верующих оставались невежественными в вопросах религии.

Против церкви выступали также обездоленные бедняки и крестьяне, мечтавшие избавиться от гнёта феодалов. Выражая недовольство господством католической церкви, они протестовали и против порядков в обществе, которые защищало духовенство. Большинство еретиков осуждали неправедно нажитые богатства, призывали к полному отказу от всякой собственности. Только бедный человек, по их мнению, мог спасти свою душу.

Богатству церкви завидовали и феодалы. Всё шире среди европейцев распространялось мнение, что поведение священников совсем не похоже на простую и праведную жизнь Иисуса Христа, его апостолов и первых христиан. Выступая против пороков церкви, еретики-проповедники отрицали или искажали и само христианское учение. Их учения христианская церковь объявляла вне закона и вела с ними беспощадную борьбу.

Еретические движения иногда охватывали целые области. Так, в XI – начале XIII века под властью еретиков находилась Южная Франция. Здесь еретическое движение зародилось в городе Альби, поэтому его участников называли альбигойцами. Существование на Земле зла они объясняли тем, что творцом материального мира был не Бог, а дьявол. Поэтому, полагали альбигойцы, материальный мир должен быть уничтожен, а католическая церковь ликвидирована. Спастись смогут лишь те, у кого чистая душа. Таковыми они считали только себя, называясь катарами, то есть «чистыми». Чтобы достичь «совершенной» жизни, как понимали её еретики, следовало отказаться от всех удовольствий и радостей. Самые ревностные катары даже не заводили семьи.

Среди альбигойцев было много горожан и крестьян. Поддержали альбигойцев и крупные феодалы юга Франции. Они присоединили к своим владениям значительные земли, принадлежавшие церкви, и перестали платить церковную десятину.

Развалины замка Монсегюр

В 1209 году по призыву папы Иннокентия III феодалы севера Франции и других стран выступили в поход против еретиков. Начались жестокие альбигойские войны. Участникам похода церковь прощала все грехи и запрещала требовать с них долги. Огнём и мечом прошлись рыцари по городам и сёлам Южной Франции. Не зная пощады, уничтожали они всех, кого подозревали в ереси. Последняя твердыня альбигойцев – замок Монсегюр пал в 1244 году. Земли Южной Франции были отданы феодалам – участникам похода.

Борьба церкви с еретиками

Католическая церковь не могла смириться с распространением ересей. Заподозренных в ереси или неподчинении церковным властям отлучали от церкви. Для верующего человека это была страшная кара. Душа его была обречена на гибель и оказывалась во власти дьявола. Наказанию подвергались иногда целые страны: здесь по приказу папы прекращалось богослужение, запрещалось крестить детей, венчать молодожёнов, отпевать и хоронить умерших. Церковь могла также освободить от присяги верности вассалов сеньора, выступившего против веры или церкви.

Монахи доминиканского ордена. Средневековый рисунок

Борьбу с ересями возглавил доминиканский орден. Доминиканцы подчёркивали свою верность папскому престолу, по созвучию слов называя себя «псы Господни» (по-латыни «Домини конес»).

Там, где не удавалось справиться с ересями уговорами и проповедями, католическая церковь не стеснялась применять силу. После разгрома альбигойцев для разоблачения и расправ над еретиками папа учредил инквизицию, руководство которой было поручено доминиканцам. Для выявления еретиков использовались слежка и доносы. Тот, кто попадал в руки инквизиции, уже не мог быть оправдан. Любыми средствами – изнуряющими допросами, жестокими пытками – судьи добивались от него признания.

Сожжение еретика. Средневековый рисунок

Следствие было тайным. Подсудимый даже не видел лиц своих судей, скрытых тёмными капюшонами. На раскаявшихся еретиков накладывали церковное покаяние или заключали в тюрьму. Такой человек терял всё своё состояние и должен был при стечении народа признать свою вину. Упорствующих в ереси сжигали на костре.

Пережив гибель Римской империи, христианская религия стала духовной основой средневекового европейского общества, а христианское духовенство на протяжении всего Средневековья оставалось самым влиятельным сословием. Но из-за недовольства царившими в обществе порядками и пороков, существовавших внутри христианской церкви, возникли ереси. Несмотря на стремление церкви уничтожить ереси, они существовали в течение всего периода средневековой истории Европы.

Обет – религиозная клятва, обещание не заводить семью и полностью посвятить себя служению Богу.

Иерархия – лестница соподчинённых церковных или светских должностей.

Аскет– человек, ведущий суровый образ жизни, отказывающийся от удобств и наслаждений ради духовного совершенствования.

Монашеский орден – объединение монастырей с одинаковыми правилами жизни и порядками.

Ересь – «отступление от истинной веры», учение, противоречащее вероучению господствующей церкви.

Инквизиция – суд католической церкви, занимавшийся преследованием еретиков.

Римский папа Бонифаций VIII о роли пап

1. В чём состояла роль христианской церкви в средневековом европейском обществе?

2. Когда и почему произошёл раскол христианской церкви? Каковы были различия между православной и католической церковью?

3. Что такое церковная иерархия? Как управлялась католическая церковь?

4. Расскажите, на какие группы делилось средневековое духовенство. Чем эти группы отличались друг от друга?

5. Что такое монашеские ордена и для чего они были созданы?

6. Каковы причины возникновения ересей? Почему многие ереси возникали в городах?

7. Какими способами католическая церковь боролась с ересями?

1. Используя материалы параграфа, дайте характеристику духовенства как сословия средневекового общества по следующему плану:

I. Объясните, что такое сословие.

II. Опишите условия жизни представителей данного сословия (одежда, пища, жилище).

III. Назовите его основные занятия и орудия труда.

IV. Определите, находилась ли в распоряжении данного сословия какая-либо собственность.

V. Укажите, каково было участие представителей данного сословия в управлении страной.

VI. Сделайте вывод о том, какое место занимало данное сословие в средневековом обществе (какую роль оно играло в хозяйственной, политической или культурной жизни страны).

2*. Почему для борьбы с еретиками католическая церковь создала именно нищенствующие монашеские ордена?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Духовенство

Духовенство Социальное положение и функции католического и протестантского духовенства были различны. Католические священники, монахи и монахини рекрутировались из общества через посвящение и принимаемый обет безбрачия. Богатства католической церкви, которыми она

Чесменская церковь (Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи) и Чесменский дворец

Чесменская церковь (Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи) и Чесменский дворец Всё-таки это здорово, что в мире существуют творения, на восприятие которых не влияют ни времена года, ни погода. И каждая встреча с ними – это праздник. Такое ощущение праздника дарит вид

Глава 3 Церковь и духовенство

Глава 3 Церковь и духовенство Император Юстиниан написал предисловие к сборнику юридических кодексов, изданных под названием «Шестая новелла». В нем он высказывал мнение о том, что «величайшими дарами, которые Господь в своей любви к человечеству послал людям, являются

Духовенство

Духовенство Социальное положение и функции католического и протестантского духовенства были различны. Католические священники, монахи и монахини рекрутировались из общества через посвящение и принимаемый обет безбрачия. Богатства католической церкви, которыми она

Духовенство

Духовенство Авроманские документы свидетельствуют, что, хотя Аршакиды и не стремились к строгому контролю над всеми иранскими областями, их положение правящей династии обеспечивало им преобладающее влияние. По сообщению Страбона (Страбон XI, 515), Аршакидские цари

§ 5. Приходское духовенство

§ 5. Приходское духовенство В петровскую эпоху русское духовенство стало постепенно замыкаться в особое сословие, которое в законодательных актах именовалось обыкновенно «духовным чином». Сословность духовенства порождена была сословностью всего государственного и

Приходское духовенство

Приходское духовенство После восстания Пугачева Екатерина II запретила подачу петиций крестьянами. В связи с тем, что чаще всего петиции составляли священники, указ способствовал сокращению их контактов с жителями деревни и возможности обсуждения политических и

Духовенство

Духовенство Особливою опікою козацької влади користувалося т. зв. чорне, тойбто чернече духовенство. Зосереджуючи в манастирських мурах весь культурно-національний рух того часу, воно було щедро віноване маєтностями, так з гетьманських, як і з приватних фундацій.

2. Средневековая церковь как идеологическая надстройка

2. Средневековая церковь как идеологическая надстройка В своем анализе государства как политической надстройки Поршнев опирался на многочисленные работы историков, в которых, пусть даже в качестве побочных результатов, содержался богатый фактический материал по

Военное духовенство

Духовенство и политика

Духовенство и политика Как известно, в настоящее время употребляются самые отчаянные усилия, чтобы поднять все духовенство на выборах в IV Государственную думу и сорганизовать его в сплошную черносотенную силу.Крайне поучительно видеть, что вся русская буржуазия – и