Чем занимались менялы в средневековье

Краткий обзор сведений о менялах и валютчиках

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этой статье мы расскажем, чем занимались люди, именовавшиеся менялами. На вопрос «Кто такие менялы?» каждый ответит по-своему, так как представление об этих людях весьма различно. Не забывшие суровые девяностые годы вызовут в памяти группу суровых мужчин крепкого телосложения, тусующихся возле рынков или обменных пунктов с табличками «ЗОЛОТО. ВАЛЮТА». У других перед глазами всплывут яркие кадры фильма «Менялы», где по красивым южным городам нашей страны едет весёлая парочка, выменивая мелочь в одну, две и три копейки перед реформой 1961 года.

Причины появления менял

Однако профессия менялы уходит вглубь веков. Это не столь древнейшая профессия, как охотник или землепашец, но возраст её солиден. Неизбежность её возникновения появилась в момент, когда донельзя актуальной стала проблема одних продуктов человеческого труда на другие. До появления денег проблему решал некий универсальный товар, которого придерживалось население конкретной местности. Где-то это были красивые камешки определённой породы, где-то даже мельничные жернова, а в иных местах ценные шкурки пушного зверя (впоследствии это отразилось в наименовании денег: название мелких монет «куны» произошло от «куницы», а «веверицы» и «векши» получили имена от местных названий беличьих шкурок). Но на пересечении торговых путей становилось непонятно, сколько камешков эквивалентно жёрнову или сколько цветных ракушек отдать за шкурку куницы. В этих местах обязательно должен находиться человек, знающий толк в обмене.

Как работали менялы

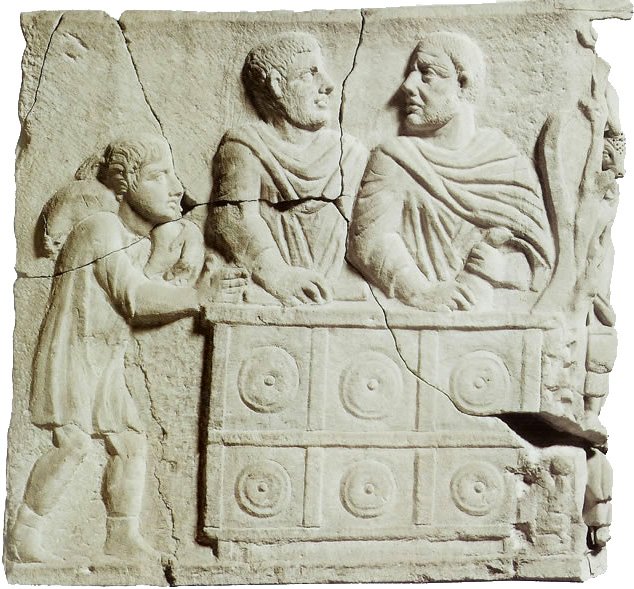

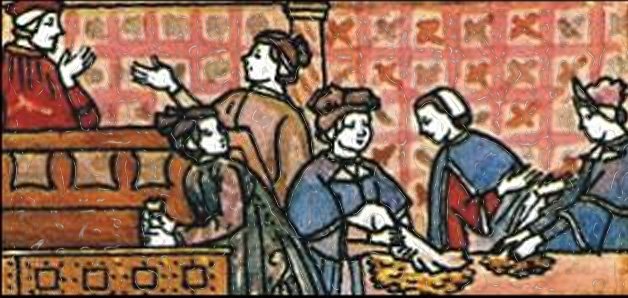

Условия труда первых менял нельзя назвать роскошными. Утром меняла приходил в порт или на рынок и ставил в оживлённом месте самую обычную скамейку и целый день вершил обменные дела, не забывая о своей выгоде. Когда «универсальные товары» уступили место деньгам, актуальность труда менялы лишь возросла. Ведь мир тогда состоял из небольших территорий, каждой из которых владел какой-нибудь именитый человек. И этот человек не упускал возможности запустить в оборот собственные деньги. Кроме того, из дальних стран прибывали важные купцы, доставая диковинные монеты, которые тоже требовалось обменять на какую-нибудь из местных валют. Теперь меняла уже не ставил скамью на видном месте, а работал в помещении, заимев штат помощников и охранников.

Особенности работы менялы

Казалось бы, профессия легче не придумать. Сиди себе и меняй одни денежки на другие. Но это далеко не так. Меняла должен был держать в уме гибкий обменный курс всевозможных монет окрестных земель и дальних государств. Меняй он себе в убыток, разорение неизбежно. Обменивай с высокой курсовой разницей, немедленно потянутся слухи о жадном барыге, и народ побежит в другую лавку к более ловкому меняле. Опасности крылись также в огромном количестве фальшивых денег, которые надо было немедленно идентифицировать и с негодованием возвращать посетителю. Но и настоящие деньги таили неприятные сюрпризы. До появления гуртового оформления догадливые люди трудолюбиво опиливали края золотых и даже серебряных монет. А местные царьки то и дело норовили в сплав для монет добавить поменьше драгоценного металла и побольше дешёвого. Кроме того, в кубышке средневекового менялы всегда должен находиться запас наиболее популярных монет крупного и мелкого достоинства, который следовало зорко беречь от воров и грабителей.

Инструменты менялы

Теперь для работы меняле требовался целый арсенал. Главную роль здесь играли весы. Именно они сразу помогали выявить среди схожих по виду золотых странный экземпляр, сильно отличавшийся по массе. Как только появились увеличительные стёкла, их взяли на вооружение представители данной профессии. Требовалось и оборудование для определения лигатуры неизвестных монет, попавших в распоряжение менялы различными путями. Частенько обменными делами занимались ювелиры. И наоборот, меняла, накопивший достаточное количество монет из благородных металлов, мог сменить профессию. Наверное, именно тогда редкие монеты уже опознавались менялами и откладывались в сторону для продажи их первым коллекционерам.

От лавки менялы до банковского офиса

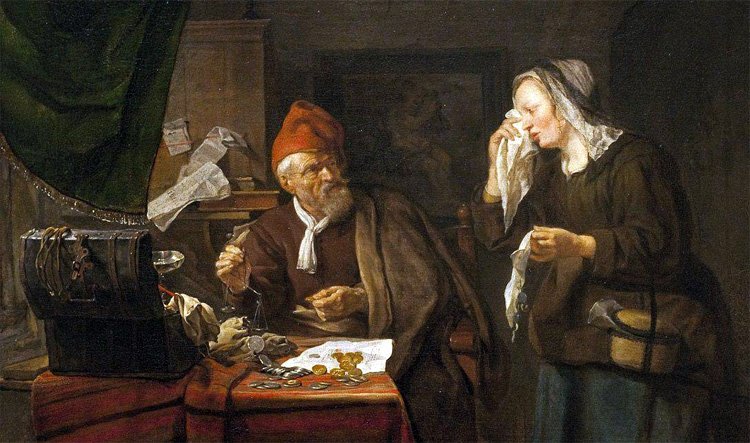

В этот монет произошла важная эволюция в профессии менялы. Накопленный запас не только осуществлял рабочие обмены «операционного дня», но и позволял одалживать нуждающимся деньги под проценты. Так менялы превратились в ростовщиков, так как проценты дохода здесь заметно превышали прибыль от обменных операций. Грозные и суровые ростовщики навсегда остались героями классической литературы. Но самые гибкие из ростовщиков кроме выдачи денег в рост осваивали и смежные специальности. Лавки ростовщиков переродились в банковские учреждения, охватывающие большой спектр финансовых операций. Отмечают интересную эволюцию английского слова «Bench» и итальянского «Banco» («скамейка» или «лавка») в общеизвестное значение «Bank». Но обменные операции, утратившие главенствующую роль, продолжают оставаться одним из направлений деятельности банковских учреждений. И около витрин с логотипами известных банков непременно сияют электронные доски с обозначением купли-продажи ряда валют, пользующихся наибольшей популярностью.

Менялы СССР и постсоветского периода

Свободное хождение валюты в СССР было запрещено. Обмен иностранной валюты являлся уголовно наказуемым деянием. Однако потребность в валюте существовала. Отъезжающим за рубеж туристам по официальному курсу меняли фиксированную и очень незначительную сумму, да и в пределах страны граждан манили витрины магазинов «Берёзка». Поэтому граждане, осуществлявшие обмен советских дензнаков на зарубежные, действовали на свой страх и риск во всех крупных и портовых городах. И не только в СССР, но и в любой социалистической стране. Об их опасной, но полной приключений жизни, может поведать чехословацкая картина «Боны и покой». В нашей стране таких трудяг называли «валютчики». Прозвище закрепилось после крушения социалистического блока. А валютчики стали действовать в открытую, предлагая более выгодный курс, чем банки. Их ряды пополнили бывшие фарцовщики и даже бандиты, поэтому доля криминала в их среде частенько зашкаливала.

Современные менялы

В туристических местах остались и мелкие лавочки, занимающиеся только обменом зарубежных расчётных знаков на местные. А возле рынков мы и теперь можем увидеть суровых людей с табличками «ВАЛЮТА», хоть и не в таком количестве, как в конце прошлого века. Следовательно, можно отметить, что для кого-то обмен продолжает оставаться основной профессией. Тем же, кто не планирует делать это основным источником дохода, будет полезно перенять основные навыки менял: в совершенстве разбираться в нумизматическом материале, который может случайно оказаться в ваших руках. И тогда вместо огорчения, что в автобусе на сдачу вместо российской десятки вам подсунули двадцать евроцентов, будет маленький укол радости, что сегодня выпала удача прикупить чуток валюты по очень выгодному курсу.

Менялы как первое звено эволюции банковской системы

Менялы появились в древние времена одновременно с возникновением торговли. Даже при примитивном обмене на рынке необходим был человек, который установит эквивалент при обмене шкур на бронзовый топор или глиняный горшок.

В средние века менялами обычно становились ювелиры. Они проверяли подлинность

Один из самых популярных библейских сюжетов, нашедших свое отражение в искусстве – Христос изгоняющий менял из Храма. Эта тема множество раз была запечатлена на гравюрах, к ней обращались такие художники средневековья, как Дюрер и Рембрандт ван Рейн. Когда евреи приходили в Иерусалим, то оплатить храмовый сбор они могли только специальной монетой номиналом в пол шекеля. Она представляла собой половину унции чистого серебра, которая в отличие от других монет не несла на себе изображения римского императора. Менялы захватили рынок размена этих монет, соответственно подняв на него цену, как на любой другой рыночный товар, пользующийся повышенным спросом.

В Российской Империи меняльные лавки относились к мелким частно-кредитным предприятиям, занимающимся разменом денег, продажей в рассрочку билетов выигрышных займов, приемом вкладов и многими другими банкирскими операциями. Согласно статистических данных, на начало ХІХ века в России работало 2287 меняльных лавки. Законами от 24 июня 1894 и от 29 мая 1895 года, меняльные лавки были уравнены с банкирскими заведениями, в смысле учреждения над теми и другими одинаково строгого надзора со стороны Министерства финансов. Лица, желающие открыть Меняльные лавки, обязаны были заявить о том губернатору (или градоначальнику), с пояснением, «какие именно банкирские операции будут ими производимы«. Заявление передавалось в МФ, которое было вправе требовать от содержателей лавок сведений и объяснений, командировать уполномоченных для внезапного осмотра и проверки книг и делопроизводства и, в случае замеченных беспорядков или злоупотреблений в ведении дела, воспретить данной Меняльной лавке дальнейшее совершение тех или других операций. В частности установлен особый контроль за производством Меняльными лавками операций на золотую валюту.

В Иллюстрированном Путеводителе «Одесса» за 1900 год, на рекомендациях по поводу

Некоторые финансовые операции менял выходили за рамки простого обмена, приближаясь по своему характеру и объемам к эмиссионным. Так например было с краном, серебряной монетой, являющаяся основной денежной единицей Персии. В 1900-1910 годах ее курс составлял порядка 17 копеек, т.е за 100 рублей давали около 580 кранов. В действительности кран стоил меньше, так как в Персии существовала свободная чеканка монет из серебра. Всякий желающий мог привезти на тегеранский монетный двор свое серебро, купленное в слитках в Одессе и наделать из него кранов. При этом кран обходился в 15,25 копеек.

1.Уставы Кредитные т. XI, ч. 2., изд. 1893 г., ст. 138 — 140 и продолжение 1895 г., ст. 134 и 138-140.

2. Д.БЕЛЯЕВ «От Асхабада до Мешеда» // Исторический вестник, № 5. 1904

3. Джек Везерфорд История денег. Борьба за деньги от песчаника до киберпространства, 2001

4. Иллюстрированный путеводитель «Одесса» 1900 годъ Коммерческая типография Б.Сапожникова

-Оренбургъ. №9 Мъновой дворъ. Азіатскія ворота (1743 г.). ПК Изд. Контрагенства А.С.Суворина и Ко. 1915 г. Фототипія Шереръ, Набгольцъ и Ко., Москва.

-Ташкентъ. Разменъ денегъ. ОП

-RUSSIE. Changeur Juif a Nijni-Novgorod (Россия Меняла еврей в Нижнем Новгороде). Рекламная открытка цикориевого кофе la Maison C.BERIOT, Lille изданная во Франции.

-Одесса. У Городского театра. ОП Въ пользу Общины Св Евгеніи. 19-48 Т-во Голике и Вильборг

-Граница. Comora celna. Most Graniczny na Przemszy. Kasa wymiany pieniedzy. (Таможня. Пограничный мост на Пшемшу. Касса обмена денег) ОП до 1904 года Kantor wymiany pieniedzy Wladyslawa Hertza w Granicy, stacja Kol. War. Wied.

-Граница. Kasa wymiany pieniedzy.Comora celna. Dworec w granicy St. koleji W. W. Kantor wymiany pieniedzy Wladyslawa Hertza w Granicy, stacja Kol. War. Wied. (Касса обмена денег. Таможня. Вокзал ст.Граница Варшавско-Венской ж/д.) ОП до 1904 года

-ВАРШ.К-РА ГОСУД. БАНКА. Разменная касса. Фотографическая открытка

-522- Changeur juif. (Меняла еврей)

-Changeur Egyptien. 15502 G.Modiano e Co-Milano. EGYPTE Carte Postale

-30- Le Changeur Saigon Carte Postale

Статья подготовлена для журнала «Филокартия» за 2012 год. При частичном либо полном использовании материала, ссылка на сайт www.oldbank.info обязательна.

становит эквивалент при обмене шкур на бронзовый топор или глиняный горшок.

Из истории ростовщичества в Средние века. Часть №2

Оригинал взят у

К числу заемщиков принадлежали и ремесленники, которые, беря денежные ссуды у скупщиков, были вынуждены не только продавать им товары по крайне низким ценам, но и нередко закладывать ростовщикам средства производства.

предметов роскоши. В качестве крупных ростовщиков выступали, прежде всего, купцы. В широких размерах ростовщические операции вели итальянские купцы из Ломбардии, в связи, с чем ссуда под заклад движимого имущества получила название ломбардной операции. Именно из среды итальянских купцов выделились крупнейшие финансовые компании того времени: Барди, Перуччи, Альберти, Медичи и др.

В широких размерах занимались ростовщичеством церкви и монастыри. Получая от верующих значительные суммы в виде подарков и по завещаниям, а также в качестве вкладов для хранения, они пускали деньги в оборот и выдавали ссуды крестьянам, королям и феодалам.

В деревне мелкими ростовщиками были зажиточные крестьяне, эксплуатировавшие малоимущих односельчан путем выдачи натуральных и денежных ссуд.

Характерные черты ростовщического кредита при феодализме-высокая процентная ставка и большая пестрота ее уровня. Например, в различных городах Германии разрешалось взимать от 21 до 43%. Во многих случаях ставки достигали 100-200% и более: так, в Линдау в 1348 г. ростовщики взимали по ссудам свыше 216% годовых.

Огромные прибыли от этой торговли лежали в основе процветания Венеции и Генуи. Расцвет Флоренции и Сиены был связан с банковским делом. Римский папа поручил ростовщикам из этих городов собирать по всей Европе церковную десятину. Таким образом, в их руках оказались огромные капиталы, в XIII веке в Сиене был создан первый европейский банк – «Большой банк Бунсиньори»; итальянские банкиры ввели в ход векселя, по которым можно было получить деньги у ростовщиков в других городах и странах.

Слово банк происходит от слова «banca», что значит стол, на который средневековые итальянские менялы раскладывали свои монеты в мешках и сосудах. «Bancherii»- так назывались уже в XII веке менялы в Генуе. От слова banca происходит также слово банкрот. Когда меняла злоупотреблял чьим-либо доверием, разбивали стол за которым он сидел- banco rotto ( дословно, переворачивание стола).

Средневековые города начали учреждать общественные банки («montes»). Они учреждались для поддержки государственных финансов. Правительство делало у граждан принудительные займы и выплачивало на них ренту. Впоследствии «montes» стали принимать и вклады, но им не разрешалось взимать проценты.

«Наши компании ныне ведут своими средствами большую часть европейской торговли и питают почти весь мир. Англия, Франция, Италия и многие другие, прежде преуспевающие государства оказались от нас в непокрываемой долговой зависимости, и, поскольку их годовых доходов не хватает даже на выплату процентов по займам, они вынуждены предоставлять нашим торговцам и банкирам все новые и новые привилегии.

Наряду с другими компаниями Флорентийской республики, созданными семействами Барди, Аччаюоли, Бонаккорзи, Кокки и проч., компания Peruzzi проводила в первой половине XIV века политику, которую в наше время назвали бы «глобализацией под контролем корпораций». Сами флорентийские торговцы и банкиры именовали дело рук своих «’золотой сетью». Они первыми предложили коммуне разместить очередной городской заем, за что получили на откуп сбор налогов за помол зерна и винокурение. Торговые компании также начали принимать деньги и драгоценности на хранение под небольшой процент.

Кроме того, флорентийцы с начала XIV века разработали и внедрили в ряде европейских стран массу различных юридических уловок, позволявших им обходить церковный запрет на взимание процентов с долга. Проблему отношения церкви к ростовщичеству мы будем рассматривать позднее.

Уже в 90-х годах XIII века при резиденции папы открылись отделения сиенского банка Большого стола и флорентийских торгово-промышленных компаний Uzziano, Peruzzi и Bardi. Они оказывали престолу Св. Петра услуги по сбору десятины в отдаленных регионах.

Нарушение догмата оказалось весьма востребованным в большинстве стран христианского мира: в филиалы флорентийских торговых контор стали обращаться европейцы, желавшие поместить или занять деньги под процент.

В 1311 году Папа Иоанн XXII рекомендовал компании Bardi и Peruzzi как своих полномочных агентов английскому королю Эдуарду II, искавшему деньги на постройку Вестминстера и на войну против баронской оппозиции во главе с Мортимерами. Иностранцы не имели права находиться на территории Англии более 40 дней, причем чужеземцы обязаны были проживать в домах местных жителей и держать свои товары на их складах.

на закупку шерсти по всей территории королевства. Наконец, компания Bardi добилась права взимать таможенные пошлины и некоторые виды налогов в доменах короля.

Все военные расходы велись за счет флорентийских кредитов. Ежегодный доход казны составлял около 60 000 фунтов стерлингов, но он постепенно сокращался из-за льгот иностранным купцам. Англии для погашения долга потребовалось бы либо несколько столетий, либо несколько победоносных войн. Эдуард III проиграл шотландскую кампанию, причем выплата огромной контрибуции проводилась опять же за счет итальянских компаний. В итоге в 1340 году «золотая сеть» лопнула, обанкротив почти всю Европу.

Большая часть средств была предоставлена в долг английскому королю, который объявил, что сочувствует своим верным флорентийским друзьям, но помочь ничем не может, ибо королевская казна пуста. Глава компании Peruzzi осенью 1340 года скончался в Лондоне от сердечного приступа, и в последующие четыре года Bardi, Peruzzi, а также более 30 связанных с ними компаний поменьше объявили о своем банкротстве. За этим последовали «дефолты» папской курии, Неаполитанского королевства, Кипра и других стран, опутанных «золотой сетью».

Беспорядки в Европе, вызванные кризисом средневекового глобализма, продолжались почти два десятилетия. Хронист Виллани записал: «Для Флоренции и всего христианского мира потери от разорения Bardi и Peruzzi были еще тяжелее, чем от всех войн прошлого. Все, кто имел деньги во Флоренции, их лишились, а за пределами республики повсеместно воцарились голод и страх».

В Венеции, правительство требовало, чтобы две пятых всех банковских депозитов были вложено в государственный долг. Мировая экономика испытывала серьезный спад.

Нормы процента в течение четырнадцатого столетия повысились драматично. Италия часто предоставляла ссуды под 50 % преуспевающим Нидерландам, а под сомнительные ссуды норма процента достигала 100 % в год.

В Пятнадцатом столетии богатство стало перемещать в Англию и Голландию, языки этих стран стали главными языками торговли. В центральной части Европы города Женева, Фусбург, Нюрмберг становятся финансовыми центрами, обслуживающей как торговый мост две новых экономических державы с итальянскими кредитными домами. Флоренция восстановила свою былую славу финансовой столицы Европы, а Банкирский Дом Медичи стал самым большим в Европе с филиалами, рассеянными повсюду в Европе и в Северной Африке и Ливане.

Это столетие привело к возрождение частного ростовщичества. Ростовщиками стали чрезвычайно богатые торговцы. Они пользовались высоким уважением в обществе.

Около 1500 года нашей эры доход богатого человека равнялся 100-130 тысяч дукатов; среднегодовой доход неметкого ремесленника колебался между 8 и 20 гульденами; доход Карла Пятого предположительно был не менее 4,5 миллиона дукатов. Таким образом, самый высокий доход. превышал средний доход ремесленника в 500 тысяч раз».(Человек, цивилизация, общество. М., изд. Политическая литература,1992).

Поскольку правительства вынуждали население к предоставлению ссуд без выплаты по ним процентов, а это вызывало массовый отказ, то в пятнадцатом столетии возникли предпосылки для развития государствами организованного налогообложения.

В частности, во Флоренции под его влиянием в 1487 г. было принято постановление о создании такого банка, но, как считали некоторые современники, еврейские ростовщики за взятку в 20000 гульденов добились от Лоренцо Медичи отмены постановления и изгнания да Фельтро.

Такую меру провел потом Саванаролла, но и его успех был недолговечен. Интересно отметить, что низвержение и казнь Саванароллы были делом рук папы Александра VI Борджиа, происходившего из крестившихся испанских евреев, враги обвиняли его даже в том, что он был марраном, т.е. тайно исповедовал иудаизм. (Это обвинение исходило от будущего папы Юлия II и приведено в хронике Сигизмунда Тацио за 1492 г.), как пишет Зомбарт В. в книге Буржуа. (М., 1994.).

Например, «Banco del Giro» (Венеция, основан в 1584 г., получил это название в 1619 г.), «Wisselbank» (Амстердам, основан в 1609 г.), «Wechsel-Banco» (Гамбург, 1619 г.) и др. С развитием торговых связей такие удобные безналичные жирорасчеты стали производиться не только между вкладчиками одного и того же банка, но и между вкладчиками банков разных городов и даже стран.

С развитием средневековых городов связано и становление так называемого четвертого сословия- Novus Ordo. Novus Ordo переводится ведь не только как “новый порядок”, но и как “новое сословие”. В идее четвертого сословия проявилась сама квинтэссенция динамичного состояния мира, смены, ломки мировоззрения человека Средневековья. Контур нового класса проступал в нетрадиционных торговых схемах, в пересечении всех и всяческих норм и границ (как географических, так и нравственных).

С развитием городского хозяйства сама жизнь способствовала более широкому признанию и распространению ростовщических операций. С появлением возможности производительного и прибыльного помещения свободных капиталов кредитор терял возможность извлечь выгоду из тех предприятий или операций, которые могли представиться ему за время отсутствия денег. Лишение вероятной прибыли требовало вознаграждения, так как нарушался основной для канонического права принцип — эквивалентности обмена.

В самом деле, должник благодаря чужим деньгам обогащался, а кредитор вследствие отсутствия капитала терпел убыток. Но возможность прибыльного помещения капиталов не была сначала явлением общим, она не подразумевалась сама собой, как сейчас. Поэтому, если ростовщик требовал процент к сумме долга, он должен был доказать, что действительно имел возможность дать прибыльное употребление своему капиталу и что не мог воспользоваться таким случаем единственно из-за отсутствия свободных денег.

К XVI в., когда производительное и прибыльное помещение капитала стало обычным явлением, тогда банкиру достаточно было доказать принадлежность капитала купцу или торговое или промышленное его назначение, чтобы иметь основания требовать вознаграждения за занятый капитал. Кроме того, когда капиталы стали вкладываться в разного рода деловые предприятия, успех и само существование которых всегда связаны с риском, возникла опасность потерять сам капитал. Таким образом, появилось еще одно основание брать некоторый излишек сверх суммы долга в виде страховой премии.

Тем не менее, схоласты допускали процент, когда для заимодавца возникал риск потерять деньги или он терял возможность получить доход. Эти тонкости фактически приоткрыли двери для проникновения ссудного процента в «легальную» экономику. В результате церковь разрешала займы государю и государству; прибыли торговых товариществ. Даже помещение денег у банкира, которое церковь осуждала, станет разрешенным, коль скоро доходы от них скрывались под видом участия в предприятии.

Фернан Бродель, крупнейший историк мирового рынка, отмечал: «Дело в том, что в эпоху, когда экономическая жизнь стала вновь стремительно развиваться, пытаться запретить деньгам приносить доход было пустым делом. Города росли как никогда раньше. Набирала силу и энергию торговля.

В нём он писал следующее: «Следует воздать своё теологии, своего рода неприкосновенной моральной инфраструктуре и своё законам человеческим, судье, юристу, закону. Существует дозволенное законом ростовщичество среди купцов (при условии, что рост будет умеренным, порядка 5%) и ростовщичество недозволенное законом, когда оно противоречит милосердию. Господь вовсе не запрещал всякого барыша, из которого человек мог бы извлечь свою выгоду. Ибо что бы это было? Нам пришлось бы оставить всякую торговлю». Таким образом, у пуритан были полностью развязаны руки ».

Отныне каноническое право закрепило оправданное взимание процента ради сохранения эквивалентности обмена. Запрещалось лишь взимание лихвы (сверхприбыли ростовщика), usura (лат.) — приращение суммы долга, не находящее себе оправдания в признанных основаниях роста. Различие между законным ростом и лихвой в европейской экономической мысли было введено в начале XIV в.

С тех пор законодательство не запрещало взимание процента вообще, а устанавливало лишь официальный максимум ссудного процента. Однако законодательно установленный максимум величины процента был на самом деле лишь минимумом реально взимавшегося. Естественно, что ростовщики (их еще называли “золотых дел мастера”) не давали ссуду под процент, меньший официального “максимума”.

Им это было невыгодно: спрос на деньги был велик — крупные заемщики-феодалы не хотели лишать себя удовольствий, а возможностей обходить светские и религиозные запреты было множество. Например, деньги давались беспроцентно на заведомо короткий промежуток времени и рост тогда считался допускаемой законами платой за понесенные убытки из-за несвоевременного возврата. Иногда в документе о якобы беспроцентном займе сразу записывалась сумма, большая фактически занимаемой; лихва, в конце концов, могла выдаваться просто как “подарок” должника кредитору и т. п.

Впрочем, уже начиная с XVI в. с произведений Ж. Кальвина, а особенно после выхода в свет трактатов Дж. Локка “Соображения о последствиях понижения процентов на денежные капиталы” (1691 г.) и И. Бентама “В защиту роста” в экономической мысли окончательно закрепилось положение о научной состоятельности и справедливости ростовщической деятельности.

Однако к тому времени древнее “стихийное” ростовщичество уже стало неэффективным. Сравнительно высокий процент, отрицательное отношение населения, неопределенность условий займа и, главное, появление буржуазии, слоя предпринимателей, которому необходимы были займы уже не как платежные или покупательные средства, а как капитал, вкладываемый в дело, — все это привело в итоге к развитию цивилизованного кредита, к появлению первых банков современного типа.

Ростовщический капитал подрывал и разрушал феодальные формы собственности. В конце 16 века английский купец и автор памфлетов на экономические темы Даддт Норт писал: « В нашей стране деньги, отдаваемые под проценты, гораздо менее, чем в десятой своей части идут в руки предпринимателей…они ссужаются, главным образом, для покупки предметов роскоши, выдаются на расходы людям, которые хотя и являются крупными землевладельцами, но тратят их гораздо быстрее, чем приносит им их землевладение…». Ссуды выдавались, как правило, под залог земли, и именно это является причиной того, что через некоторое время помещики оказывались в долгах.

Кредит использовался непроизводительно и не только не был фактором расширенного воспроизводства, но вел даже к упадку производства, ибо значительная часть дохода феодалов, и особенно мелких производителей, поглощалась уплатой процентов ростовщикам и, следовательно, не могла быть вложена в собственное хозяйство.

На последней стадии феодализма, в период его разложения, ростовщический капитал способствовал созданию предпосылок для капиталистического способа производства.

С одной стороны, в руках ростовщиков накоплялись большие денежные богатства, которые впоследствии могли превратиться из ростовщического капитала в функционирующий капитал, вкладываемый в капиталистические предприятия. С другой стороны, ростовщическая эксплуатация крестьян и ремесленников вела к их разорению, пролетаризации, а, следовательно, ростовщический капитал способствовал образованию класса наемных рабочих.