Чем занимались монастыри и монашеские ордена

Монашество и монастыри

Во время пострига вступающий в монашество дает три обета: нестяжания, целомудрия и послушания. Эти обеты есть выражение всецелой «преданности себя Богу, с таким расположением духа, по которому христианин всего себя, все, что ему принадлежит, все, что может с ним сретиться, предоставляет воле и Провидению Божию, так что сам остается только стражем своей души и тела как стяжания Божия» (святитель Филарет Московский). Принявшему монашество дается новое имя, потому что он духовно родился для новой жизни.

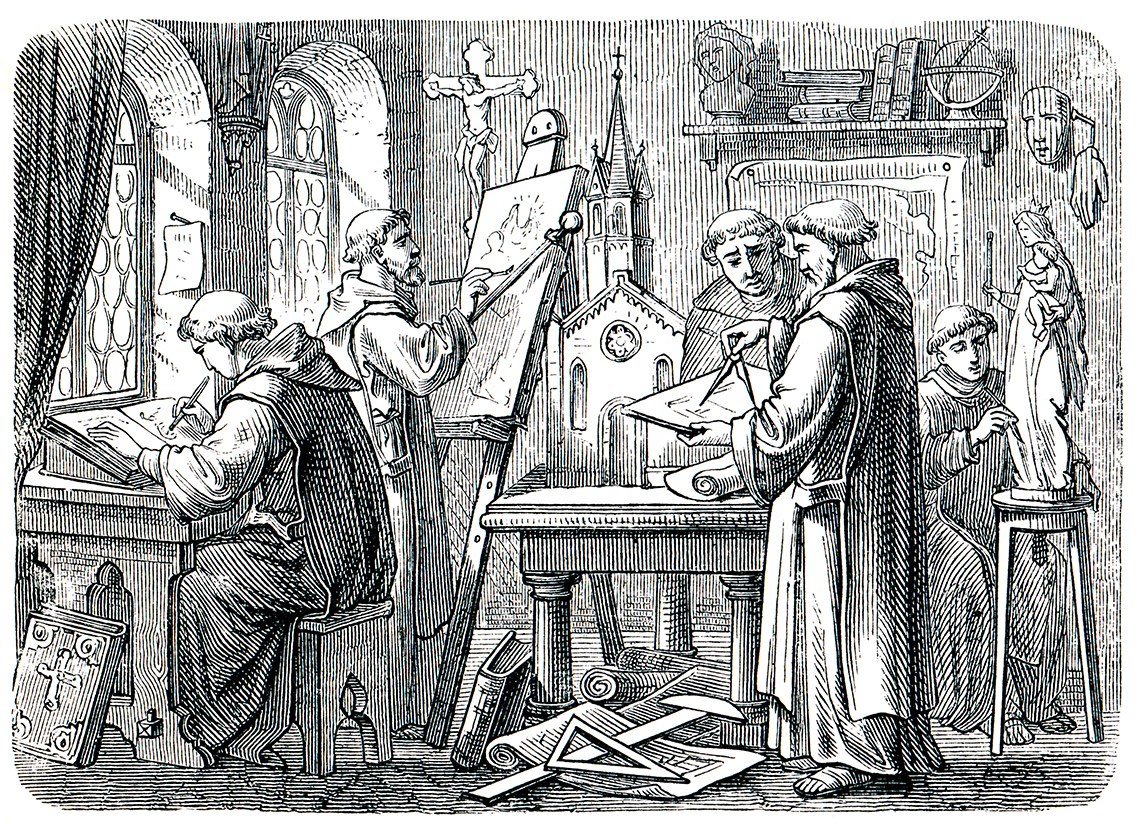

Монашествующие отрекаются от мира, чтобы вести строгую духовную жизнь, каждодневную усиленную брань со страстями и врагами нашего спасения — бесами. Своей молитвенной жизнью монахи служат не только Богу, но и людям. Они молятся за людей, оказывают духовную и социальную помощь нуждающимся. Наши русские монастыри всегда были центрами духовной жизни. В них велась большая научно-богословская работа, процветали церковные искусства и промыслы. Но монастыри были не только духовными крепостями, но и укрепленными форпостами, заставами на пути врага, захватчика. Во время нашествия иноплеменников они, иногда много месяцев, держали оборону и укрывали в своих стенах жителей ближайших поселений. Вспомним мужество монахов во время осады Троице-Сергиевой лавры в XVII веке, в пору Смутного времени.

Ныне в монастырях ведется большая духовная, просветительская, издательская, социальная работа. При некоторых монастырях есть дома престарелых, детские приюты, воскресные школы.

Монастыри бывают мужскими и женскими. Большие, особо прославленные мужские монастыри называются лаврами (Троице-Сергиева, Александро-Невская, Свято-Успенская Почаевская, Свято-Успенская Святогорская).

Перед принятием пострига поступившие в монастырь иногда в течение нескольких лет проходят период подготовки, послушания. Эти люди называются послушниками.

Следующая степень — это рясофор, когда над послушником читают определенные молитвы, крестообразно постригают волосы и надевают рясу.

При посвящении в следующую степень, которая называется малая схима, монах приносит обеты и над ним совершается постриг с изменением имени. На него надевают монашеские одежды: подрясник, рясу, мантию и клобук, в руки дают четки.

Существует и более строгая степень монашества — великая схима. Обеты при этом даются более строгие. Монах принимает новое имя. Вместо клобука надевает схимнический куколь, покрывающий голову и плечи.

Монах, рукоположенный в священный сан, называется иеромонахом. Иеромонашество имеет свои степени: игумен, архимандрит.

Монах-диакон называется иеродиаконом, старший иеродиакон носит именование архидиакона.

Монастырь, монашество

Что такое монастырь

«Монастырь — это церковное учреждение, в котором проживает и осуществляет свою деятельность мужская или женская община, состоящая из православных христиан, добровольно избравших монашеский образ жизни для духовного и нравственного совершенствования и совместного исповедания православной веры» (Устав Русской Православной Церкви, гл. XII, §1).

В конце мая 2014 года комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества был разработан и опубликован в Интернете проект «Положения о монастырях и монашествующих».

Монастыри имеют право по согласованию с епархиальным архиереем учреждать скиты и подворья.

Скит является подразделением монастыря с особым статусом, внутренним и богослужебным уставом; имеет обособленную территорию, с ограниченным и строго контролируемым доступом паломников. Скит создается для проживания монашествующих, стремящихся вести более уединенный образ жизни. Скит управляется скитоначальником, который подчиняется непосредственно игумену (игумении) монастыря.

Подворье монастыря является подразделением монастыря, создаваемым за его пределами с миссионерскими, хозяйственными, представительскими целями. Подворье управляется настоятелем, находящимся в непосредственном подчинении игумену (игумении) монастыря.

Деление монастырей по типу подчинения

По подчинению монастыри делятся на ставропигиальные, епархиальные, приписные.

Покровский Ставропигиальный женский монастырь (Москва)

Ставропигиальные

Находятся под управлением Патриарха Московского и всея Руси (в пределах Украины ставропигиальными монастырями могут также именоваться монастыри, находящиеся под управлением Митрополита Киевского и всея Украины).

Епархиальные

Монастыри находятся под каноническим управлением епархиального архиерея.

Приписные

Монастыри создаются при монастырях, отличающихся многочисленностью братии, благочинием, успешной хозяйственной деятельностью.

Управление монастырем

Игумен

Монастырем руководит игумен (игумения) в должности настоятеля (настоятельницы).

Игумен (игумения) назначается Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом по представлению епархиального архиерея по возможности из числа насельников монастыря и отвечает за соблюдение внутреннего и гражданского уставов монастыря и несет всю полноту ответственности за духовную и материальную жизнь монастыря.

Игумен письменными распоряжениями назначает и освобождает от послушания основных должностных лиц монастыря. Перечень таких лиц и их обязанности определяются внутренним и гражданским уставами монастыря.

Духовный собор

Помощь игумену в управлении монастырем оказывает Духовный собор, созываемый игуменом из числа основных должностных лиц монастыря и опытных монахов. Духовный собор является совещательным органом при игумене монастыря. Перечень вопросов, подлежащих обсуждению Духовным собором, а также периодичность его заседаний определяются внутренним и гражданским уставом монастыря.

Внутренняя жизнь монастыря регламентируется внутренним и гражданским уставами монастыря. Каждый насельник независимо от сана, должности, возраста, положения обязан строго соблюдать эти уставы. Монастырь берет на себя заботу обо всех насельниках: обеспечивает их жильем, питанием, медицинским обслуживанием, одеждой, обувью и другими необходимыми вещами. В случае потери насельником трудоспособности, в частности при наступлении старости, обитель несет о нем попечение пожизненно.

Поступление в монастырь

К поступлению в монастырь допускаются лица православного вероисповедания. Недопустимо принятие в монастырь лиц несовершеннолетних, психически нездоровых, лиц без удостоверения личности, а также лиц, обремененных долговыми, семейными или иными обязательствами перед третьими лицами.

Игумен лично или совместно с Духовным собором решает вопрос о характере и продолжительности испытательного срока, длительность которого должна быть не менее одного года. Для лиц, получивших или получающих духовное образование на дневном отделении духовных учебных заведений, этот срок может быть сокращен. В течение испытательного срока прибывшие в монастырь находятся на положении трудников.

Монашество — служение всей жизни. Отрекаясь от мира, монах дает обеты послушания, целомудрия и нестяжания. Никто не вправе освободить человека от данных им монашеских обетов. Оставление монастыря и монашества лицом, давшим монашеские обеты, является тяжким преступлением перед Богом, Которому давались обеты.

Монашеская жизнь — сокровенна внутри человека, но ее признаки видны из дел, которые, помимо послушания, целомудрия и нестяжания, состоят в отречении от мира, понимаемого, по слову преподобного Исаака Сирина, как совокупность страстей, в покаянии, в усиленном посте и молитве, в трезвении и безмолвии, в братолюбии и страннолюбии, в смирении и кротости, в стремлении к нравственному совершенству.

Формы монашеского жительства

С IV века существуют две основные формы монашеской жизни: отшельничество (анахорество, пустынножительство), скитское житие (келиотство) и общежитие.

Отшельничество

Отшельничество — это форма индивидуального монашеского подвига. Его основателями являются преподобные Павел Фивейский и Антоний Великий. Не все монахи способны к отшельничеству в собственном смысле слова. Решение покинуть монашеское общежитие и приступить к подвигам отшельничества нельзя принимать поспешно и своевольно без благословения игумена.

Скитское житие

Скитское житие — это такая форма организации монашеской жизни, при которой монахи имеют индивидуальные, как правило, обособленно расположенные кельи и совершают каждый особое монашеское правило, собираясь вместе только на богослужение. Основателем скитского жития является преподобный Макарий Великий.

Общежитие

Общежитие — это способ организации быта монашеской общины, при котором иноки имеют общие богослужения, общий распорядок дня, общую трапезу, общее имущество. Основателем общежития является преподобный Пахомий Великий.

Подготовка к монашеству — как уйти в монастырь

Трудничество

Миряне, прибывающие в монастырь на срок более месяца поступают в число трудников. Работа трудников в монастыре является формой добровольного пожертвования в пользу монастыря. На время пребывания в монастыре трудники обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием. Руководство монастыря определяет правила проживания трудников в обители. Руководство монастыря в любой момент вправе потребовать от трудника покинуть обитель, в частности в случае нарушения установленных для трудников правил.

Послушничество

По завершении испытательного срока игумен может принять решение о принятии трудника в число братии монастыря в качестве послушника, либо о продлении испытательного срока. Послушник является кандидатом на принятие монашеского пострига, к которому он должен усердно готовиться под руководством игумена и определенного последним духовного наставника. Послушник обязан во всей полноте соблюдать устав монастыря. Длительность подготовки к принятию пострига должна составлять не менее трех лет с момента прибытия в обитель, но может быть сокращена до одного года для лиц, получивших или получающих духовное образование на дневном отделении духовных учебных заведений. В случае тяжелой болезни послушника срок подготовки к постригу также может быть сокращен.

Игумен монастыря обязан проявлять особое попечение о духовном окормлении послушников. В случае недостойного поведения, нарушения устава монастыря, духовных недугов игумен и старшие насельники монастыря принимают меры для надлежащего вразумления. В случае повторяющихся грубых нарушений внутреннего или гражданского устава монастыря послушник может быть удален из монастыря решением игумена.

Послушники покидают монастырь — добровольно или по решению игумена — без каких-либо церковных канонических или дисциплинарных последствий, так как послушничество установлено для надлежащей проверки внутреннего устроения и воли кандидатов в монашество. При этом, в тех случаях, когда послушник сообщает игумену о намерении покинуть монастырь, игумен обязан выяснить, не связано ли это намерение с возникновением обстоятельств, которые могут быть устранены самим игуменом. В последнем случае, игумен должен принять необходимые меры. Покидая монастырь, послушник теряет право ношения особых одежд, если он в таковые был облачен во время пребывания в монастыре.

Иночество (рясофорное послушничество, рясофор)

Если это предусматривает внутренний устав монастыря, по благословению епархиального архиерея и при добровольном письменном согласии послушника может быть совершен особый чин облачения последнего в рясу и клобук с возможным изменением имени. Оставление монастыря рясофорными иноками является каноническим преступлением и наказывается епитимией, определяемой епархиальным архиереем по представлению игумена.

Богослужение. Участие в Таинствах. Иноческое правило

Совершение богослужения находится в центре жизни монастыря. Братия, свободная от несения неотложных послушаний, должна присутствовать на общемонастырских богослужениях. Усердное посещение богослужений является одним из показателей духовного преуспеяния монаха. Пропуск богослужений без благословения руководства монастыря или уважительной причины является серьезным нарушением монастырской дисциплины, прещение за которое определяет внутренний устав монастыря.

С давних времен монастыри служили духовными центрами и оплотом веры православного народа. Особое служение монашества по отношению к человечеству — это молитва за весь мир.

Опытные монахи с благословения игумена могут становиться духовными наставниками для мирян, посещающих монастырь. Священноначалие монастыря должно, по мере возможности, создавать условия для беспрепятственного окормления мирян. Вместе с тем, это служение не должно разрушать внутреннее устроение и благочиние обители.

В меру своих сил и возможностей монастыри призваны участвовать сами и оказывать содействие другим церковным учреждениям в миссионерской, духовно-просветительской деятельности, чтобы сделать слово истинной веры доступным каждому, желающему его услышать и воспринять. Монастыри могут оказывать духовную и материальную помощь больницам, детским домам и приютам, воинским частям и пенитенциарным учреждениями; организовывать православные негосударственные образовательные учреждения, приюты для сирот, библиотеки, издательства; оказывать содействие православным молодежным организациям.

Монастырская благотворительность должна в первую очередь выражаться в заботе о паломниках и богомольцах. Желательно при обителях устраивать гостиницы и трапезные для паломников. В то время, когда монастырь открыт для посещения, в нем в обязательном порядке следует организовывать дежурство насельников, способных ответить на возникающие вопросы приходящих в обитель, знакомить гостей с историей и жизнью монастыря.

Во время народных бедствий монастыри обязаны приходить на помощь местному населению. В ряде случаев Русская Православная Церковь благословляет служение монашествующих вне монастыря (в духовных школах, в синодальных и епархиальных учреждениях, в миссиях, в заграничных учреждениях, в архиерейских домах).

Фильмы о монастырях:

Мир православия. Монашество — путь к Богу

Диво. Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь

Монашеские ордены

На протяжении всего существования человечеству были свойственны духовные поиски. Желание обрести в этом процессе единомышленников привело к появлению монашеских орденов – сообществ единоверцев с определённым пониманием духовности и особым жизненным укладом. Нельзя не отметить, что европейская культура во многом обязана деятельности этих людей.

Христианское монашество зародилось в Египте в IV веке: последователи Христа отказывались от основных земных благ и устремлялись к духовным идеалам. Одни становились отшельниками, другие собирались в общины, которые впоследствии выработали свой устав и правила. Но понимание монашества в западной и восточной культуре со временем стало разниться: последние уделяли больше внимания созерцательным практикам, в отличие от западных братьев, которые ставили во главу угла более активную деятельность и задачи. Главной целью была проповедь христианства – и формы её осуществления менялись вместе с историческими реалиями. Появлялись братства с особенной харизмой, позднее становившиеся орденами.

Первый монашеский орден появился в 530 году под руководством Бенедикта Нурсийского. Устав запрещал братьям иметь собственность и требовал строгого послушания. Монахи проводили время в молитве и труде, который включал в себя также интеллектуальную деятельность. Можно сказать, что европейская культура во многом обязана ордену бенедиктинцев, которые переписывали манускрипты и сохраняли литературные памятники прошлого. Значительная часть исторического наследия была спасена благодаря монастырским библиотекам. Важен вклад и в развитие музыки: бенедиктинцы создали первые нотные рукописи с зафиксированным многоголосьем, и в наше время некоторые члены ордена несут своё послушание, выступая на концертах духовной музыки.

Нищенствующие ордены ставят целью своего служения проповедь беднякам. Одним из самых ранних орденов такого типа были кармелиты, поселившиеся на Святой Земле у горы Кармель. В их задачу не входила проповедь – напротив, верующие хранили обет молчания и полностью отдавались молитвенному созерцанию. Им было запрещено какое-либо имущество, а идеалом считался крайний аскетизм.

Нести послушание как проповедники в XIII веке начали францисканцы, единомышленники Франциска Ассизского. Монахи в коричневых рясах создали целую систему богословского образования, которая впоследствии породила плеяду мыслителей Средневековья, а затем Ренессанса. Серые братья фигурируют во многих литературных произведениях – достаточно вспомнить «Имя розы» Умберто Эко или брата Лоренцо из «Ромео и Джульетты». Членом ордена был философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон, священство принимали Франческо Петрарка и Антонио Вивальди.

Ещё один орден, проповедовавший аскетизм, был основан Домиником де Гусман Гарсес. Накопившая достаточно богатств церковь в те времена переживала упадок и отторжение верующих – крестовые походы также внесли свою лепту в формирование негативного мнения. Одобрение населения можно было получить только крайним нестяжательством и проповедью среди масс. Демократизацией монашества, помимо Франциска, занялся и Доминик, поставивший целью ордена проповедь и изучение наук. Domini canes (лат. «псы господни») углублённо изучали теологию по примеру своего основателя, имевшего блестящее богословское образование. Члены ордена преподавали в крупнейших университетах Парижа и Болоньи, открывали собственные учебные заведения, внося бесценный вклад в европейское образование.

Иезуиты существенно повлияли на европейское образование, создавая учебные заведения для юношей из привилегированных слоёв общества. К примеру, их воспитанниками были Вольтер, Мольер и Декарт – причём каждый впоследствии составил об ордене и методах преподавания собственное мнение.

Монашеские ордены переживали разные времена – и упадка, и расцвета – на протяжении всей истории христианства. Их члены вели активную деятельность, проповедовали, скрывались, страдали за свои убеждения… Их вклад в формирование европейской культуры бесценен.

Улица Мира в парке-музее ЭТНОМИР

ЭТНОМИР, Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Улица Мира в ЭТНОМИРе – уникальный проект, сердце этнографического парка. Не хватит и дня, чтобы внимательно осмотреть все дома, которые знакомят с архитектурой, культурой, традициями, ремёслами и гостеприимством разных народов мира. Это самая удивительная улица на свете. Здесь можно совершить путешествие по всей планете – от Японии до Северной Америки. Путешествовать можно самостоятельно, а также в рамках обзорной экскурсии по Улице Мира. Двери всех домов открыты для гостей!

Монашеские ордена

Свои ордена были и у монахов. Одни возникли раньше союзов рыцарей, другие позже. Как правило, средневековые ученые входили в тот или иной монашеский орден.

Бенедектинский орден был основан в 530 году святым Бенедиктом Нурсийским (480—550 гг.). Монахи-бенедиктинцы должны были постоянно находиться в монастыре и беспрекословно повиноваться настоятелю. Постепенно они стали интеллектуальной элитой католической церкви — религиозными писателями и миссионерами.

Совсем иная история, репутация и функции были у Доминиканского ордена. Испанец Доминик де Гусман (1170—1221 гг.), после смерти причисленный к лику святых, посвятил свою жизнь борьбе с учением катаров и культурой альбигойцев, о которых мы расскажем чуть позже. Он печально известен массовыми казнями. Когда один из палачей спросил у Доминика, как отличить истинного католика от еретика, тот лишь отмахнулся, сказав: «Убивайте всех, Господь отличит своих». Стоит ли удивляться, что инквизиция перешла в руки доминиканцев: они следовали по пути своего учителя. Поэтому у членов этого ордена было и другое название — «псы Господа». Они являлись высшими чиновниками церкви, судьями и миссионерами на Востоке.

Разительно отличались от доминиканцев монахи из нищенствующих орденов: францисканцы, бернардинцы, капуцины, кармелиты, августинцы, тринитарии и другие. Эти монахи обязаны были соблюдать обет бедности, как первые христиане, и не владеть никаким имуществом. Их считали «деревенскими дурачками», но, может, именно нищие монахи, особенно францисканцы, были по-настоящему святыми.

Орден францисканцев был создан в 1207—1209 гг. святым Франциском Ассизским. Члены этого монашеского союза — они назывались меньшими братьями — странствовали по миру, говорили с простыми людьми, рассказывали им о пользе доброты и благотворительности. В наши дни это одна из самых многочисленных католических организаций, которая владеет многими университетами. Есть у францисканцев и женский орден — клариски, получившие свое имя от святой Клары.

Во времена Средневековья во многих западноевропейских странах можно было встретить процессии флагеллантов (от латинского названия бича — «флагеллум»). Члены этого братства протестовали против пороков церкви, культа святых и индульгенций — грамот об отпущении грехов. Они ходили от одного города к другому и, не переставая, наносили себе удары бичами по телу. Флагелланты верили, что «крещение кровью» является лучшим покаянием за грехи, свои и чужие. В 1349 году папа римский запретил этот союз «бичующихся» и обвинил их в ереси.

Бенедикт Нурсийский

(дата рождения неизвестна, умер в 543 г.) — основатель монашеского ордена бенедиктинцев. Для основанного им монастыря в Монте-Кассино написал устав, сформулировавший основные принципы монашеского общежития и во многом определивший строй жизни западного монашества. Дни памяти в Католической церкви — 11 июля и 21 марта, в Православной — 14 (27) марта.

Франциск Ассизский

(1181 или 1182—1226 гг.) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений («Похвала добродетели», «Похвала Богу» и др.). С 1207 г. подчинил свою жизнь духовному наследию Иисуса Христа, став проповедником. Вскоре у него появились последователи в Италии и почти во всех европейских странах, которые организовались во францисканские братства. В 1228 году канонизирован. Рассказы, легенды о нем собраны в анонимном сборнике «Цветочки Св. Франциска Ассизского».

МОНАШЕСТВО

Монашество предполагает аскетизм, отречение от мира (отказ от семьи, имущества), послушание духовным наставникам, организацию жизни по особым правилам.

Религии Южной и Восточной Азии.

В позднейшей традиции («упанишады отрешения», III-XIII века н. э.) упоминаются четыре основные направления отшельнического монашества: кутичака, бахудака, хамса и парамахамса (последнее подразделяется на туриятита и авадхута), различающиеся по способам изучения Вед, омовения, бритья волос, по одежде, питанию, наносимым на лоб символам и другими атрибутам, образу жизни и способам передвижения.

В ряде стран, прежде всего с традицией тхеравады (Шри-Ланка, Таиланд, Бирма, Лаос), женские монашеские общины исчезли в XIII веке, но сохранились в Китае (в т. ч. активно развивались в XX веке на Тайване), Корее, Вьетнаме и других странах. Ныне в странах распространения тхеравады предпринимаются попытки возрождения женских монастырей, наталкивающиеся на сопротивление консервативного монашества.

Буддийские монахи обязаны следовать 10 правилам добродетельного поведения (даша-шила): не убивать, не брать чужого, не вступать в половые связи, не лгать, не использовать опьяняющих напитков, не есть твёрдой пищи после полудня, не принимать участия в танцах, песнопениях, музыкальных и других представлениях, не украшать себя цветами, не использовать духо́в или мазей, не садиться на сиденья, которые превышают предписанные размеры, не принимать в качестве подаяния золото и серебро. Частные правила буддийских монастырей разных школ могут иметь существенные отличия. Так, в китайской школе чань не соблюдались строгие запреты Винаи (в т. ч. запрет на сельско-хозяйственные работы для монахов).

Уже во времена Ашоки (III век до н. э.) буддийские монахи считались учителями морального поведения (шила) и религиозные доктрины (дхарма). Институт монашества обеспечивал сохранение и упрочение буддийского учения; монахи призваны были служить примером праведного образа жизни и самоконтроля (благодаря занятиям медитацией); считалось также, что миряне, поддерживая буддийские общины материально, приобретают религиозные заслуги. В Китае и Японии основополагающими принципами буддийского монашества стали «жизнь в смирении», «жизнь в труде», «жизнь в служении».

В отличие от брахманистских отшельников, буддийские монахи постепенно полностью перешли к оседлой жизни. Возникли крупные монастырские центры со своими учебными заведениями и библиотеками, например Джетавана возле р. Сарасвати (считается, что он был основан во времена Будды), Санчи, Дхаммараджика близ г. Таксила, а также Наланда.

Буддийское монашество, так же как и христианское, стимулировало развитие науки и культуры в ареале своего распространения. В монастырях переписывали рукописи, занимались каллиграфией, боевыми искусствами, садоводством; буддийское монашество довело до совершенства искусство богословских диспутов (прежде всего в Тибете). В отличие от христианских, буддийские монахи, как правило, не занимаются хозяйственной деятельностью.

В индуизме явление, по форме близкое христианскому монашеству, возникло около VIII веке, когда Шанкара основал шиваитский монашеский орден (матха), исповедующий учение адвайты-веданты. Глава матхи носит титул шанкарачарьи. В матхах изучаются и преподаются не только религиозные дисциплины и смежные с ним предметы (логика, санскрит), но и светские науки и искусства, поэтому матхи всегда играли большую роль в жизни индуистского общества, являясь центрами культуры, образования и науки. Известны 4 матхи адвайты (Шрингери в Карнатаке, Дварка в Гуджарате, Пури в Ориссе и Джйотир-матха в р-не Бодринатха в Гималаях).

В современной Индии монашество существует во всех направлениях индуизма, главные из которых шиваизм и вишнуизм (матхи в традициях Рамануджи, Мадхвы, Чайтаньи, Гаудия-матхи).

Монахи разных традиций различаются по цвету одежды, форме посоха и другой атрибутике. Бродячих отшельников называют садху или санньясины, они живут как в городских храмах, так и в отдалённых пещерах, лесах, ведут аскетический образ жизни, посвящая себя духовным практикам. Монашество всегда пользовалось в Индии высшим духовным авторитетом.

Монашество понимается как полное посвящение человеком своей жизни Богу, как подвиг добровольного отречения от мира ради Христа.

чина (степени): рясофорные (ещё не принёсшие обеты), действительные, или мантийные (принёсшие обеты и получившие мантию; т. н. малая схима), и схимники, или схимонахи (связанные обетом совершенного отречения от мира и человеческого общества; т. н. великая схима; см. Схима).

Прообразами христианского монашества являются описанные в Ветхом Завете исход Авраама из земли предков в Землю обетованную, жизнь пророков Илии и Иоанна Крестителя. Отчасти прототипом монашества считается образ жизни членов иудейской секты ессеев (терапевтов, II век до н. э. – I век в. н. э.), для которого были характерны замкнутость, аскетизм, а также совместный труд, изучение Писания (см. также в ст. Кумранистика).

Монашество на христианском Востоке.

«Отцом» монашества считается прп. Антоний Великий, при котором в первой половине IV века оно широко распространилось в Египте и Палестине. Первоначально монашество включало разные виды аскетической жизни: анахоретство (отшельничество), келлиотство [жизнь в одиночку, по двое или больше в келлиях (название монашеского поселения в Египте), находившихся на небольшом расстоянии друг от друга] и др.

К концу IV века крупнейшими центрами монашества в Египте стали обители Нитрийская, Скитская и Келлии под Александрией, киновия в Тавенниси, основанная прп. Пахомием Великим. В Палестине знаменитыми основателями монастырей были преподобные Иларион Великий, Харитон Исповедник, Евфимий Великий. Большинство известных подвижников IV века (авва Аммон, прп. Макарий Великий и др.) прямо или косвенно являлись учениками, духовными друзьями и наследниками Антония Великого.

Монашеский подвиг стал образцом как для духовенства, так и для мирян, монашество повлияло на развитие покаянной дисциплины. Монахи становились желанными кандидатами на рукоположение в епископы.

В IV-V веках в Византии широко распространилось городское монашество, обладавшее значительным влиянием в Константинополе. В V-VI веках монашество сыграло негативную роль в широком распространении монофизитства. Начиная с VI века мощное развитие получило палестинское монашество, объединённое такими личностями, как преподобные Савва Освященный, Феодосий Великий.

Литературном отражением этого развития служат творения преподобных Варсануфия и Иоанна, аввы Дорофея Газского (середиа VI века). В VI-VII веках одним из главных центров монашества стал Синайский монастырь Св. Екатерины, где подвизался прп. Иоанн Лествичник. После принятия Трулльским собором (691-692 годы) (см. Вселенские соборы) решения об обязательном безбрачии епископов епископат стал состоять в значительной мере, а затем и преимущественно из монашествующих.

Потеря Византией в результате арабских завоеваний (VII век) Египта, Палестины и Сирии привела к оскудению там монашеской жизни, православное монашество сосредоточилось преимущественно в Малой Азии, Греции, а также на юге Италии и в Сицилии. Начавшееся в VIII веке иконоборчество было направлено столько же против почитания икон, сколько и против монахов – главных защитников иконопочитания, которых власти всячески преследовали, пытали и предавали смерти. Поборником иконопочитания, верности церковным канонам был прп. Феодор Студит. Восстановление иконопочитания на Константинопольском соборе 843 года послужило усилению православного монашества.

Среди многочисленных обителей Константинополя, традиционного центра монашества, выделялись Студийский монастырь, монастырь Мч. Маманта, где подвизался прп. Симеон Новый Богослов.

Османское завоевание Византии (XV век) ослабило православное монашество, лишь в XVIII веке началось оживление духовной жизни, в частности на Афоне. Оно было связано с трудами Евгения Вулгариса, прп. Никодима Святогорца и других подвижников молитвы и духовного просвещения, способствовавших изучению и возрождению наследия святых отцов.

В XX веке молитвенно-аскетическая традиция Афона дала таких старцев-подвижников, как Даниил Катунакийский (умер 1929 год), Каллиник Исихаст (умер 1930 год), русские старцы Силуан Афонский и его ученик схиархимандрит Софроний (Сахаров), а также Иосиф Исихаст (Пещерник) (умер 1959 год), Паисий (Эзнепидис) (умер 1994 год), Ефрем Катунакийский (умер 1998 год).

Монашество на христианском Западе.

Западное христианство познакомилось с идеями восточнохристианского моашества в IV веке через христианских подвижников, прежде всего через свт. Афанасия Великого. На латинском языке были переведены монашеские уставы прп. Пахомия Великого и свт. Василия Великого.

В IV-V веках моашество распространилось практически по всей Италии, а также в Галлии, Испании, на Британских о-вах. Укоренению моашества на Западе активно содействовали святые Мартин Турский, Амвросий Медиоланский, Иероним Блаженный, Августин (известен устав его имени). Проведший около 10 лет среди египетских иноков прп. Иоанн Кассиан Римлянин, вернувшись в Европу, детально изложил правила жизни восточых монахов, адаптировав их к западным условиям («О правилах общежительных монастырей»).

Выдающаяся роль в формировании традиций западного монашества принадлежит св. Бенедикту Нурсийскому, основавшему около 530 монастырей. Монтекассино и составившему собственый монашеский устав, который, помимо трёх обычных обетов, предусматривал также обет постоянного пребывания в одном монастыре (лат. stabilitas loci). Этим уставом, а также сформулированным Бенедиктом принципом «ora et labora» («молись и работай») стали руководствоваться монастырские общины бенедиктинцев и бенедиктинок.

На рубеже IX-X веков западное моашество вступило в полосу кризиса, связанного с нарастающим обмирщением и ослаблением монашеской дисциплины. Ответом на этот кризис стали Клюнийская реформа и продолжившая её Григорианская реформа, а также создание ряда новых орденов (камальдулы, картузианцы, цистерцианцы, регулярные каноники-августинцы и др.).

В эпоху Просвещения, а также в ходе Французской революции XVIII века в некоторых странах монастыри подверглись секуляризации, ряд орденов был запрещён. С середине XIX века началось возрождение разрушенных монастырей и создание новых, были основаны конгрегации кларетинцев (1849 год), сакраментинцев (1856 год), салезианцев (1859 год), комбонианцев (1867 год), вербистов (1875 год), назаретанок (1875 год), сальваторианцев (1881 год) и мн. др.

В XX веке возросла роль женского католического монашества, деятельность которого сосредоточена, прежде всего, на благотворительности и христианском воспитании; было образовано множество новых конгрегаций, среди которых конгрегация Миссионерок Божественной любви, основанная блж. Терезой Калькуттской. Католическое монашество представлено также орденами и конгрегациями различных восточных обрядов (антониане, василиане и др.). Ватиканский II собор декретом «Perfectae caritatis» (1965 год) предписал монашеским институтам реформу, направленную на возрождение их изначальной духовности и более активное участие в современой жизни Церкви. Согласно официальным данным, в 2008 году в мире насчитывалось около 190 тыс. католических монахов (священников и братьев) и около 740 тыс. монахинь.

В протестантизме институт монашества первоначально практически был полностью упразднён. В середине XIX века в Англиканской церкви под влиянием идей католицизма произошло возрождение монашества, к началу XX века существовало несколько десятков мужских и женских монашеских общин, члены которых занимались, в частности, миссионерством и благотворительностью. В середине второй половины XX века отдельные монашеские общины возникли в лютеранстве и некоторых других направлениях протестантизма (Евангелическое сестринство Девы Марии в Дармштадте, мужской монастырь Эстанбекс-клостер в Швеции и др.).

В целом моашество на Западе характеризуется широким многообразием уставов и форм деятельности.

Монашество в России появилось вместе с христианством в конце X века. Согласно уставу князя святого Владимира Святославича (см. Княжеские уставы X-XII веков), монахи относились к категории «церковных людей», подсудных митрополиту.

Со времён князя Ярослава Владимировича Мудрого известны первые русские монастыри: малые монастыри при княжеских дворах и Киево-Печерский монастырь (будущая Киево-Печерская лавра), основанный прп. Антонием Печерским.

Русское монашество неразрывно связано с монастырями Афона, Константинополя и Святой земли, а благодаря Патерикам, Житиям, Прологу оно восприняло также традиции египетского иночества.

Вторая половина XV-XVII веков явились периодом наиболее широкого участия монашества в экономической и политической жизни страны. Хотя строгие общежительные уставы прп. Иосифа Волоцкого и другие предписывали полное личное нестяжание иноков, сами монастыри выступали как корпоративные собственники: монастырское хозяйство велось с привлечением людей разных видов зависимости (главным образом крестьян, живших на монастырских землях), численность которых значительно превышала число монашествующих.

Рост монастырского землевладения, неизбежного для общежительной формы монашества на Руси, часто оказывался источником злоупотреблений и приводил к снижению нравственного уровня монашествующих. Протест против обмирщения монашества, призыв к молитвенной и аскетической жизни имели место в деятельности и сочинениях прп. Нила Сорского, его ученика Вассиана (Патрикеева), прп. Максима Грека, игумена Артемия. Стоглавый собор (1551 год) обосновал неприкосновенность церковных владений.

В XVIII-XIX веках русское монашество значительно ограничивалось законодательно, что было связано с социальными переменами в обществе после реформ Петра I. Сильным ударом по хозяйственой деятельности и материальному положению монашества стала секуляризация церковных земель, начатая в правление императора Петра III и законченная императрицей Екатериной II (см. Секуляризация 1764 год). Число монастырей и монашествующих в России сократилось, монастыри были разделены на классы, для монастырей установлены штаты. Однако упадок хозяйственой деятельности подготовил подъём нравственного и духовного уровня монашества.

После Октябрьской революции 1917 года монашество, как и вся Русская церковь (наряду с дугими религиозными объединениями), подверглось репрессиям со стороны советской власти. Монастыри закрывались, их собственность конфисковывалась, проводились кампании по вскрытию мощей и надругательству над ними, монашествующие приговаривались к различным мерам наказания. К 1939 году в СССР не осталось ни одного официально действующего монастыря, однако существовали тайные (нелегальные) обители. В 1960-1970-х годах монашество в основном сосредотачивалось в немногих открытых к тому времени монастырях (Троице-Сергиева лавра, Псково-Печерский Успенский монастырь, Почаевская лавра, короткое время Глинская пустынь); несмотря на гонения, в них сохранялись традиции духовного руководства и старчества.

С конца 1980-х годов в РПЦ началось возрождение монашества; на 2011 год на территории РФ насчитывалось 3233 монаха и 4491 монахиня.

Организация монашеской жизни.

Монашество и средневековая культура.

В средние века многие монастыри Востока и Запада являлись центрами культуры и просвещения. В них осуществлялась переписка книг (творений отцов Церкви, а также сочинений античных авторов и трактатов по разным отраслям знания), составлялись гимнографические и житийные произведения, велось летописание (все наиболее известные русские летописи были созданы в монастырях).Некоторые монастыри хранили огромные архивы древних рукописей (Синайский монастырь, Афон).

Бенедиктинские аббатства (Сен-Рикьё, Сен-Дени, Фульда, Санкт-Галлен и др.) были центрами христианского просвещения в Западной Европе, очагами культуры, где создавались библиотеки, скриптории, развивались традиции церковной музыки и книжной миниатюры. В бенедиктинских аббатствах возникли ранние образцы архитектуры романского стиля и готики.

Мощный импульс для развития церковной архитектуры и изобразителього искусства дали нищенствующие ордена. Монахами были некоторые прославленные иконописцы и художники (например, прп. Андрей Рублёв, фра Беато Анджелико). Монахи на Руси являлись первопроходцами в освоении новых земель, вокруг основанных ими монастырей возникали поселения. Городские монастыри Константинополя, Новгорода, Пскова активно участвовали в политической жизни этих городов, выполняли функции социального призрения. Древние монастыри Востока и Запада доныне являются ценнейшими памятниками архитектуры и искусства.

Христианское монашество оказало влияние на организационные формы и развитие мистицизма в суфизме. До XX века монашество существовало у эфиопских евреев (фалаша).

Дополнительная литература:

Chakraborti H. Asceticism in Ancient India in Brahmanical, Buddhist, Jaina and Ajivika societies from the earliest times to the period of sankaraca̅rya. Cаlcutta, 1973;

Bhagat M. G. Ancient Indian Asceticism. New Delhi, 1976;

Shiraishi Ryokai. Asceticism in Buddhism and Brahmanism. Tring, 1996;

Лысенко В. Г. Аскетизм в Индии: его принципы и основные формы // Религиоведение. 2004. № 1;

Buddhism in practice. Princeton, 2007;

Бонгард-Левин Г. Н. Древняя Индия. История и культура. М., 2008;

Островская Е. А. Тибетский буддизм. СПб., 2008;

Ермакова Т. В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 2009.

Казанский П. История православного русского монашества, от основания Печерской обители преподобным Антонием до основания лавры Св. Троицы преподобным Сергием. М., 1855;

Knowles D. Christian monasticism. L., 1969;

Dizionario degli istituti di perfezione / Dir. G. Pellicia, G. Rocca. [Mil.], 1974–2003. Vol. 1–10;

Leyser H. Hermits and the new monasticism: a study of religious communities in Western Europe. L., 1984;

Lesegretain C. Les grands ordres religieux. P., 1990;

Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992;

Хольц Л. История христианского монашества. 2-е изд. СПб., 1993;

Иоанн Павел II. О посвященной Богу жизни: Vita consecrata. М., 1998;

Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М., 1998;

Сидоров А. И. У истоков культуры святости. Памятники древнецерковной аскетической и монашеской письменности. М., 2002;

Смолич И. К. Русское монашество 988–1917. Жизнь и учение старцев. М., 1999;

Синицына Н. В. Русское монашество и монастыри. X–XVII вв. // Православная энциклопедия. М., 2000. Т.: РПЦ;

Усков Н. Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. СПб., 2001;

La grande aventure du monachisme entre Orient et Occident. Lethielleux, 2002;

Монашество и монастыри в России XI–XX века: исторические очерки / Под ред. Н. В. Синицыной. М., 2002;

Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. М., 2003;

Читти Д. Д. Град Пустыня: введение в изучение египетского и палестинского монашества в христианской империи. СПб., 2007;

Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье. М., 2007;

Водарский Я. Е., Истомина Э.Г. Православные монастыри России и их роль в развитии культуры (XI – начало XX в.). М., 2009.