Чем занимались рабочие в 19 веке

Рабочий класс

Рабочий класс — социальный класс наёмных работников, не владеющих средствами производства и живущих продажей своей рабочей силы. В индустриальном обществе он составляет большинство населения. При этом, от собственно рабочего класса следует отличать всех занятых по найму нефизическим трудом в промышленности: (инженеры, бухгалтеры, секретари и т.д.), а также наемных работников в торговле и сфере услуг, которые образуют группу служащих. Некоторых работников сферы услуг, занимающихся физическим трудом, при этом обычно относят к рабочему классу (например, водителей и автослесарей), тогда как других (например, официантов и домработниц) обычно к рабочему классу не относят.

Содержание

Возникновение

В XV—XVI веках цеховая организация ремесла в Западной Европе начала разлагаться. Цеховые мастера из-за увеличения миграции крестьян в города стали опасаться переполнения цехов новыми членами и чрезмерного увеличения конкуренции и поэтому цехи начали затруднять переход подмастерьев в мастера. Была установлена дорогая плата за ученье, длинный срок бытности учеником и подмастерьем, было введено требование продолжительных путешествий подмастерьев для усовершенствования в ремесле, что влекло за собой значительные расходы, было установлен требование к подмастерьям предоставить дорогое пробное изделие (шедевр) приемной комиссии цеха для получения статуса мастера. Наконец звание мастера приобрело наследственный характер и в число мастеров стали приниматься лишь сыновья прежних мастеров или лица, вступавшие в брак с их дочерьми и вдовами. Все это привело к тому, что значительная часть подмастерьев была вынуждена оставаться всю жизнь в положении наемных рабочих у мастеров. Эта группа подмастерьев и образовала впервые класс свободных наемных рабочих. С течением времени образуются «братства подмастерьев» (компаньонажи), объединявшие ремесленных рабочих и стремившиеся улучшить положение своих членов при помощи стачек.

Дальнейшее развитие рабочего класса происходит с обезземелеванием крестьян, появлением крупного производства и изобретением машин. С XV века в Англии начинается процесс обезземеления крестьян (огораживания), несколько позднее подобные процессы происходят в Германии и других странах Западной Европы, вследствие чего множество сельских жителей переселялись в города, увеличивая там предложение труда.

Ремесленный цеховой строй постеменно вытеснялся в XVI—XVII веках домашней формой крупного производства — торговцы, сосредоточивавшие в своих руках сбыт ремесленных изделий, выдавали ремесленникам денежные задатки, сырье, орудия в обмен на обязательство передавать им все изготовленные изделия. Так ремесленники превращались в наемных рабочих, производящих у себя на дому товары по заказу купцов-капиталистов. С XVII—XVIII в. капиталисты начинают основывать мануфактуры, использующие труд наемных рабочих. Но значительная часть мелких производителей в области обрабатывающей промышленности продолжала работать самостоятельно у себя дома и сбывать изделия на местном рынке.

Промышленная революция, начавшаяся в конце XVIII века, применение машин в производстве дало крупным производителям такие преимущества и выгоды в издержках производства, что ремесленникам трудно уже было с ними конкурировать. Разорившиеся ремесленники бросали свое ремесло и превращались в наемных фабричных рабочих. Число наемных рабочих быстро возрастало за счет миграции крестьян в города.

Положение рабочего класса в XIX — начале XX века

«Как, например, живет рабочий народ в Манчестере? Рабочие, занятые на хлопчатобумажных фабриках, встают в 5 часов утра, работают на фабрике с 6 до 8 часов, потом… пьют жидкий чай или кофе с небольшим количеством хлеба… и вновь работают до 12 часов, когда дается часовой перерыв на обед, состоящий обычно из варёного картофеля у тех, кто получает низшую заработную плату… Те, кто получает высшую заработную плату, присоединяют к этому мясо — по крайней мере, три раза в неделю. По окончании обеда они вновь работают на фабрике до 7 часов вечера или позже, затем вновь пьют чай, часто с примесью спирта и с небольшим количеством хлеба. А некоторые второй раз едят вечером картофель или овсянку… Питающееся таким образом население живет скученной массой в домах, отделенных узкими, немощеными, зараженными улицами, в атмосфере, пропитанной дымом и испарением большого мануфактурного города. А в мастерских они работают в течение 12 часов в день в расслабляющей, разгоряченной атмосфере, часто насыщенной пылью от хлопка, с нечистым воздухом от постоянного дыхания или от других причин, — будучи при этом заняты делом, поглощающим внимание и требующим неослабной затраты физической энергии в соперничестве с математической точностью, беспрестанным движением и неистощимой силою машины… Домашним хозяйством рабочие пренебрегают, домашний уют им неизвестен… помещения грязные, неуютные, непроветривающиеся, сырые…» (описание 1851 г.)

Быстрая урбанизация и рост числа наемных рабочих чрезвычайно обострили социальные проблемы. Пока центры фабричного производства были относительно небольшими, городской житель мог в дополнение к заработку на фабрике обрабатывать огород, а в случае потери работы наняться на ферму. Но с ростом городов таких возможностей становилось все меньше. Мигрировавшим в города крестьянам приходилось с трудом приспосабливаться к непривычным условиям городского быта. Как заметил Ф. Бродель, «жить в городе, лишиться традиционной поддержки огорода, молока, яиц, птицы, работать в огромных помещениях, терпеть малоприятный надзор мастеров, повиноваться, не быть более свободным в своих передвижениях, принять твердо установленные часы работы — все это в ближайшем будущем станет тяжким испытанием».

На протяжении XIX — начала XX века жилищные условия большинства наемных рабочих не отвечали элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. В большинстве случаев их жилища были перенаселены. Если под перенаселением понимать проживание в каждой комнате, включая кухню, более двух человек, то в перенаселенных квартирах обитали: в Познани — 53 %, в Дортмунде — 41 %, в Дюссельдорфе — 38 %, в Ахене и Эссене −37 %, в Бреслау — 33 %, в Мюнхене — 29 %, в Кельне — 27 %, в Берлине — 22 % рабочих. Были перенаселены были 55 % квартир в Париже, 60 % в Лионе, 75 % в Сент-Этьене. Была также распространена «сдача коек постояльцам», практиковавшаяся семьями, снимавшими квартиры. В Лондоне встречались объявления о сдаче части комнаты, причем мужчина, работавший днем, и девушка, работавшая прислугой в гостинице ночью, должны были пользоваться одной постелью. Современники в середине XIX века писали, что в Ливерпуле «от 35 до 40 тысяч населения живет ниже уровня почвы — в погребах, не имеющих вовсе стока…».

До изобретения газового освещения продолжительность рабочего дня на предприятиях зависела от естественного освещения, но с появлением газовых горелок фабрики получили возможность работать в ночное время. Во Франции многие бумагопрядильные фабрики в 1840-х годах установили рабочий день в пределах 13,5-15 часов, из которых на отдых выделялось по получасу три раза за смену. На английских фабриках в 1820-1840-х годах рабочий день за вычетом трех перерывов для приема пищи (1 час на обед и по 20-30 минут на завтрак и ужин) длился 12-13 часов. Распространенной становилась работа по воскресным дням.

В промышленности начал массово использоваться женский труд и впервые в истории множество женщин начало трудиться вне дома. При этом на текстильных фабриках мужчины работали надзирателями и квалифицированными механиками, а женщины обслуживали прядильные и ткацкие станки и получали меньшую зарплату, чем мужчины. Внедрение машин позволяло использовать элементарно обученных, малоквалифицированных работников и поэтому повсеместным явлением также стал дешевый детский труд. В 1839 году 46 % фабричных рабочих Великобритании не достигли 18-летнего возраста. Официально признавалось: «Бывают случаи, что дети начинают работать с 4-х лет, иногда с 5, 6, 7 и 8 лет в рудниках».

Социальные протесты, проснувшееся чувство «социального стыда» за бедствия трудящихся, стремление уменьшить политическую нестабильность заставляли политиков выступать в поддержку разработки социальных программ для неимущих, государственного регулирования отношений между трудом и капиталом. [1]

Борьба рабочих за свои права

Во Франции, Великобритании и других странах уже в конце XVIII века появилось стремление рабочих к образованию профсоюзов. Однако этим объединения противодействовало законодательство, запрещавшее всякого рода соединения и сходки рабочих для преследования общих интересов под страхом уголовного наказания (во Франции — постановление национального собрания 17 июня 1791 г., в Великобритании — запрещение коалиций законом 1800 г., в Пруссии — постановления промышленного устава 1845 г.). Союзы рабочих стали организоваться тайно. В конце XVIII и первой половине XIX века недовольство рабочих своим положением приводило к многочисленным стачкам и беспорядкам, сопровождавшимся грабежами и разрушением. Рабочие в то время считали причиной своего обеднения машины и фабрики и обращали против них свою ненависть. К таким волнениям относится, например, движение луддитов в Великобритании, беспорядки во Франции в 30-х и 40-х годах, беспорядки в Силезии в 1844 г. и др.

Первым организованным рабочим движением можно считать чартизм в Великобритании 1837—1848 гг. Чартисты требовали предоставления рабочим избирательного права.

Постепенно законодательные запрещение рабочих организаций были отменены (Великобритания — 1825 год, Франция — 1864 год, Германия — 1867 год).

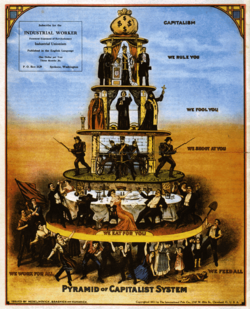

В классовой борьбе рабочих появляются два течения — экономическое и политическое. С одной стороны рабочие объединялись в профсоюзы и устраивали стачки для повышения заработной платы и улучшения условий труда, а, с другой стороны, сознавая себя особым социальным классом, они стремились влиять на ход политической жизни своих стран для принятия законодательства, защищающего их права, и проведения социальных реформ. При этом среди рабочих стали распространяться социалистические и коммунистические, а также анархистские идеи. Наиболее радикальные сторонники этих идей призывали к социальной революции. Первым крупным революционным выступлением рабочего класса стало восстание 23-26 июня 1848 года в Париже.

Еще в 1840 г. был основан международный тайный «Союз справедливых» с центральным органом в Лондоне. В скором времени этот союз переименовывается в «Союз коммунистов» и принял в качестве своей программы изданный Марксом и Энгельсом «Манифест коммунистической партии» (1847 г.). Но этот союз просуществовал недолго и распался в 1852 г. В 1864 г. образовался Первый интернационал (Международное товарищество трудящихся). Во второй половине XIX начали возникать социал-демократические партии, отстаивающие интересы рабочих.

Рабочий класс в XX веке в капиталистических странах

В развитых капиталистических странах рабочий класс добился после Второй мировой войны введения всеобщего избирательного права, 8-часового рабочего дня, признания практики коллективных договоров, принятия более прогрессивного социального законодательства.

Численность промышленного рабочего класса продолжала расти. Значительно уменьшился по сравнению с довоенным периодом разрыв в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда.

В 40-50-е годы в наиболее развитых странах наступила эпоха научно-технической революции, в результате которой происходит трансформация индустриального общества в постиндустриальное. Меняется структура трудовых ресурсов: уменьшается доля физического и растет доля умственного высококвалифицированного и творческого труда.

Как жили и сколько зарабатывали русские рабочие до революции?

Где же истина?

Сколько работали?

В каких условиях трудились?

Сколько зарабатывали?

Где жили?

Так не только рабочие в России жили, а 95% рабочих всего мира.

Вот кто в этом приказе 37 года. А вот превышение по этому террору отдельного анализа требует. Там не всё так просто как нам льют в уши.

I. КОНТИНГЕНТЫ. ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ.

1. Бывшие кулаки11, вернувшиеся после отбытия наказания12 и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность13.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков14, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачивания15, которые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях16, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и возобновившие свою антисоветскую преступную деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, мусаватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие белые17, жандармы18, чиновники, каратели [в царской России и во время Гражданской войны]19, бандиты, бандпособники, переправщики, реэмигранты20, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести активную антисоветскую деятельность.

5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций21, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников22 и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях23 и продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содержатся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в них преступную деятельность.

9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся в данный момент в деревне — в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и в городе — на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях и на строительстве.

Жизнь рабочего во время промышленной революции: ад на уровне Средневековья

Для нас уже привычным делом стали жалобы на экологию, инфраструктуру и в целом на уровень жизни. Раньше же люди мало задавались подобными вопросами. И нет, не из-за того, что трава была зеленее, а небо голубее. В промышленную революцию, начавшуюся около 250 лет назад, планету так же нещадно эксплуатировали, загрязняли воздух углём, а реки химией, просто людям до этого не было дела.

Сегодня мы на примере самой развитой страны того времени — Великобритании — расскажем, как жилось обычным людям между серединой XVIII и XIX веком в городах, чтобы ты понимал: то, что окружает тебя сейчас, просто рай на земле по сравнению с теми временами.

Воздух был очень грязным

Немецкий писатель Георг Верт три года прожил в Бредфорде, который являлся в середине XIX века одним из основных производственных городов Великобритании. И он описывал состояние воздуха в этом городе так: будто ты в один присест вдохнул фунт кайенского перца.

Также он рассказывал, что Бредфорд похож на чистилище, где мучают бедных грешников, — настолько плохой была атмосфера. Воздух Манчестера он описывал таким густым, как будто он наваливается на тебя свинцом, а в Бирмингеме — будто ты уткнулся носом в печную трубу.

В середине XIX века в Бредфорде из-за сильно загрязнённого горно-добывающей и тяжёлой промышленностью воздуха средняя продолжительность жизни составляла всего 25–30 лет. Для сравнения: сейчас в той же Великобритании средняя продолжительность жизни составляет для мужчин 79 лет, а для женщин 83 года.

Кстати, одна из версий происхождения известного прозвища Великобритании Туманный Альбион связана с густым смогом, который покрывал Лондон и другие крупные города страны того времени. Что-то вроде Пекина и остальных промышленных городов Китая в наше время, только хуже из-за того, что основным топливом являлся уголь.

Вонь была везде

Сейчас мы сморщим нос, если почувствуем хотя бы намёк на что-то, отдалённо напоминающее сероводород. А в те времена это было нормой. В городах так сильно воняло смесью промышленных выбросов и разложения органики, что появилась даже теория миазмов, объясняющая, что болезни распространяются через неприятные запахи.

Горы мусора, скопившиеся в главной реке Великобритании Темзе, были столь масштабными, что в особенно жаркое лето в середине XIX века, когда вода нагрелась больше обычного, возник настолько отвратительный запах, что это привело к так называемой Великой вони 1858 года.

Тотальная нищета повсюду

Такого не было даже в Средневековье, не говоря уже о современности. Один из видных деятелей того времени — Эдвин Чедвик — опубликовал в 1842 году документ «Отчет о санитарных условиях трудящегося населения Великобритании», в котором описал жизнь большинства рабочих. Охарактеризовать её можно громкими эпитетами вроде «повсеместная грязь», «убожество», «отвратительный уровень жизни».

Также он описал то, что увидел в ходе своего исследования. Рабочие жили в коттеджах самого жалкого вида, похожих скорее на лачуги, нежели на дома в привычном понимании. Они были построены из необработанных валунов, ломаного кирпича и другого твёрдого мусора и покрыты соломой, будто хижины отшельников Средневековья. В домах было ещё грязнее, чем снаружи, из-за плохой гигиены, а также вследствие повсеместно проникающей сажи и других промышленных выбросов.

Эдвин Чедвик, помимо этого, показал в отчёте взаимосвязь между условиями жизни рабочих и распространением инфекционных заболеваний в этом классе, однако в правительстве на данный документ, как и на подобные ему, не обратили внимание. Это же касалось и других стран мира, в том числе Российской империи.

Чистой воды не было

Одним из основных отличий Средневековья и периода промышленной революции было практически полное отсутствие доступа к более-менее чистой воде. Если в Средние века можно было просто налить в чайник воды из реки, прокипятить и безопасно её выпить, то во времена промышленной революции люди были лишены такой привилегии.

Большая часть питьевой воды поступала из рек, куда бесконтрольно сбрасывались отходы горно-добывающей, тяжёлой и химической промышленности, а также всевозможный мусор, вследствие чего водоёмы превращались в огромные выгребные ямы, полные инфекций. Видел реку Инд, в которой плавают мусор, трупы и куда сбрасывают сточные воды? Так вот, в несколько раз хуже.

Вода подавалась в дома с насосами и забиралась прямо из рек без очистки. Учитывая безграмотность большинства рабочих и отсутствие элементарной гигиены, ежегодно холера забирала тысячи жизней.

Страшные болезни были обыденностью

Выше мы упомянули взаимосвязь условий жизни рабочих и распространения инфекционных заболеваний. Так вот, в XVIII–XIX веках в той же Великобритании, как в центре промышленной революции, эпидемии холеры, брюшного тифа и других серьёзных болезней были обыденностью среди рабочего класса.

В XIX веке в этой стране было зафиксировано четыре вспышки холеры, легко распространявшейся из-за банального отсутствия очистки воды. Во время одной из них только в Лондоне погибло около 15 тысяч человек. А вши и крысы были типичными обитателями домов простых рабочих того времени.

Добавь к этому повсеместное загрязнение мышьяком, который в том числе выписывался в качестве лекарства, свинцом и другими химикатами — и уже указанная выше средняя продолжительность жизни рабочего кажется даже внушительной, и вообще непонятно, как они в таких условиях доживали хотя бы до двадцати.

Отходы жизнедеятельности выливали прямо на улицы

Помнишь те истории про Средневековье, где человеку на шляпу могли в любой момент вылить ночной горшок? Так вот, это также справедливо для времён промышленной революции. Дело в том, что в промышленных городах нередко отсутствовала канализация, просто потому что поселения быстро строились вокруг заводов без всякого плана и не имели инфраструктуры из-за ограниченного пространства.

Жилые комплексы буквально стояли друг у друга на крышах и были больше похожи на бразильские фавелы, только намного хуже. Отходы жизнедеятельности выливались либо на узкие улицы, либо в организованные под домами выгребные ямы, откуда после переполнения последних всё это попадало на улицы.

Детский рабский труд был нормой

Во времена промышленной революции во всех странах, в том числе в Российской империи, детский труд являлся обычным явлением. Дети работали по 10–14 часов в день, выполняя изнурительные задачи в условиях сильного загрязнения воздуха, что приводило к нарушениям в развитии и повышенной смертности. Вполне обыденным являлось и мышление владельцев заводов, которые считали детей одноразовыми инструментами из-за большого количества несчастных случаев.

Как жили рабочие в царской России

До столыпинских реформ мужик, окончив полевой сезон, отправлялся на заработки в город — на фабрику или на строительство. Явление это было настолько массовым, что многие фабричные предприятия на лето закрывались — рабочие расходились по деревням поголовно. Естественно, фабрикант, как мог, экономил на заработках и на жилье сезонников, и они все это терпели, поскольку воспринимали свое положение как временное.

Но реформы вышибали людей из деревни в город уже на постоянное жительство — а фабрикант, естественно, привык экономить на жилье, пище и зарплате рабочих и расставаться с такими приятными для себя привычками не спешил. И люди, составлявшие едва формирующийся рабочий класс России, перебравшись из деревни, где им не было места, в город, попадали в совершенно нечеловеческие условия нарождающегося капитализма.

К началу XX века в России сформировался новый слой общества, совершенно особый, какого раньше не бывало — тот, что социал-демократы точно и метко прозвали рабочим классом, ибо жили эти люди как рабочий скот — трудились за кормежку и крышу над головой. Некий инженер Голгофский в докладе на торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде в 1896 году с точностью художника этот слой обрисовал:

«Проезжая по любой нашей железной дороге и окидывая взглядом публику на станциях, на многих из этих последних невольно обращает на себя ваше внимание группа людей, выделяющихся из обычной станционной публики и носящих на себе какой-то особый отпечаток. Это-люди, одетые на свой особый лад; брюки по-европейски, рубашки цветные навыпуск, поверх рубашки жилетка и неизменный пиджак, на голове — суконная фуражка; затем — это люди по большей части тощие, со слаборазвитой грудью, с бескровным цветом лица, с нервно бегающими глазами, с беспечно ироническим на все взглядом и манерами людей, которым море по колено и нраву которых не препятствуй… Незнакомый с окрестностью места и не зная его этнографии, вы безошибочно заключите, что где-нибудь вблизи есть фабрика…» [104]

По официальным данным (которые несколько меньше неофициальных, ибо «черный рынок» труда существовал и тогда), в 1886 г. рабочих в России было 837 тысяч, в 1893 г. — около 1 млн. 200 тысяч и в 1902 г. — 1 млн. 700 тысяч человек. Столыпинские реформы ещё подтолкнули процесс. Вроде бы не так много их было — ведь население страны тогда составляло 125 миллионов. Однако новый класс с самого начала вступил с породившим его обществом в отношения особые и своеобразные.

«В нашей промышленности преобладает патриархальный склад отношений между хозяином и работником. Эта патриархальность во многих случаях выражается заботами фабриканта о нуждах рабочих и служащих на его фабрике, в попечениях о сохранении ладу и согласия, в простоте и справедливости во взаимных отношениях. Когда в основе таких отношений лежит закон нравственности и христианского чувства, тогда не приходится прибегать к писаному закону…»

Из секретного циркуляра, разосланного фабричной инспекции 5 декабря 1895 г.

Похоже, что автор писал сей циркуляр под диктовку своей жены из числа дам-попечительниц о народной нравственности, питавшейся исключительно душеспасительными книжками. Поскольку одни лишь люди такого сорта могут предполагать, что в основе отношений между трудом и капиталом лежит «закон нравственности и христианского чувства». Но когда знакомишься с реальным положением дел в этой области, приходится вспоминать не Христа, а Карла Маркса: нет таких преступлений, на которые не пойдет капитал ради процента прибыли. Впрочем, и Христа тоже: «легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное».

Сейчас говорят, что рабочие до революции жили хорошо. Иной раз ссылаются и на Хрущева, который в 30-е годы как-то в порыве откровенности сказал, что-де он, когда был слесарем, жил лучше, чем когда стал секретарем МК. Может статься, и так. Особенно учитывая, что в качестве секретаря МК он был на глазах у Политбюро, а тогдашнее Политбюро партийцам воли по части приобретательства не давало. Еще приводят в подтверждение данные о соотношении цен и зарплат, рассказывают о Путиловском заводе и Прохоровской мануфактуре, об отцах-фабрикантах и добром царе, который вводил рабочие законы. Да, все это было. Иные рабочие и детей в гимназиях учили, тот же друг Сталина Аллилуев, например, — зарплата позволяла. Но судить об уровне жизни российского рабочего по положению тончайшего слоя квалифицированной «рабочей аристократии» — все равно что судить о жизни СССР 70-х годов по коммунистическому городу Москве. Отъедешь от Москвы всего ничего, хотя бы до Рязани — а там уже колбасы нет.

Были и «отцы-фабриканты», один на сотню или же на тысячу — Николай Иванович Путилов ещё в 70-е годы XIX века с мастерами здоровался за руку, открыл для рабочих школу, училище, больницу, библиотеку. Да, был Путилов и был Прохоров, но был и Хлудов — о нем и его «отеческом попечении» мы еще расскажем. Но если о 999-ти прочих умолчать, а о Путилове рассказать, то получится, доподлинно, «золотой век».

…Среди моих домашних «ужастиков» не последнее место занимает исследование К. А. Пажитнова «Положение рабочего класса в России», 1908 года выпуска, которое, в свою очередь, содержит анализ многочисленных отчетов фабричных инспекторов и прочих исследователей и проверяющих. Чтение, надо сказать, не для слабонервных.

С чего бы начать? Одной из главных приманок большевиков стал лозунг восьмичасового рабочего дня. Каким же он был до революции? Большая часть относительно крупных фабрик и заводов работала круглосуточно — в самом деле, не для того хозяин дорогие машины покупал, чтобы они по ночам стояли. Естественно, так работали металлурги с их непрерывным циклом, а кроме того, практически все прядильные и ткацкие производства, заводы сахарные, лесопильные, стеклянные, бумажные, пищевые и пр.

На фабриках и заводах с посменной работой естественным и самым распространенным был 12-часовой рабочий день. Иногда он являлся непрерывным — это удобно для рабочего, но не для фабриканта, потому что к концу смены рабочий уставал, вырабатывал меньше и был менее внимателен, а значит, и продукт шел хуже. Поэтому часто день делился на две смены по 6 часов каждая (то есть шесть часов работы, шесть отдыха и снова шесть работы). Товар при этом шел лучше, правда, рабочий при таком режиме «изнашивался» быстрее — но кого это, собственно, волновало? Эти изотрутся — наберем новых, только и всего!

Но и это ещё не самый худший вариант. А вот какой порядок был заведен на суконных фабриках. Дневная смена работала 14 часов — с 4.30 утра до 8 вечера, с двумя перерывами: с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 1.30 дня. А ночная смена длилась «всего» 10 часов, но зато с какими извращениями! Во время двух перерывов, положенных для рабочих дневной смены, те, что трудились в ночную, должны были просыпаться и становиться к машинам. То есть они работали с 8 вечера до 4.30 утра, и, кроме того, с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 1.30 дня. А когда же спать? А вот как хочешь, так и высыпайся!

12-часовой рабочий день существовал на достаточно крупных предприятиях, с использованием машин. А на более мелких кустарных заводишках, где не было посменной работы, хозяева эксплуатировали рабочих кто во что горазд. Так, по данным исследователя Янжула, изучавшего Московскую губернию, на 55 из обследованных фабрик рабочий день был 12 часов, на 48 — от 12 до 13 часов, на 34 — от 13 до 14 часов, на 9 — от 14 до 15 часов, на двух — 15, 5 часов и на трех — 18 часов. Как можно работать 18 часов?

«Выше 16 и до 18 часов в сутки (а иногда, хотя трудно поверить, и выше) работа продолжается постоянно на рогожных фабриках и периодически — на ситцевых… а нередко достигает одинаковой высоты рабочее время при сдельной работе на некоторых фарфоровых фабриках.

Из Казанского округа сообщается, что до применения закона 1 июня 1881 г. работа малолетних (до 14 лет! — Е. П.) продолжалась на некоторых льнопрядильных, льноткацких фабриках и кожевенных заводах 13,5 часов, на суконных фабриках — 14–15 часов, в сапожных и шапочных мастерских, а также маслобойнях — 14 часов…

Предприятий, где продолжительность рабочего дня была более 12 часов, насчитывалось в 80-е годы около 20 %. И даже при таком рабочем дне фабриканты практиковали сверхурочные по «производственной необходимости». То время, которое рабочий тратил на уборку рабочего места, на чистку и обслуживание машин, в рабочий день не входило и не оплачивалось. А иной раз хозяин воровал у работников время по мелочам — на нескольких прядильных фабриках были обнаружены особые часы, которые в течение недели отставали ровно на час, так что продолжительность трудовой недели получалась на час больше. Рабочие своих часов не имели, и, даже если знали о таких фокусах хозяев — то что они могли сделать? Не нравится — пожалуйте за ворота!

В среднем по всем обследованным производствам продолжительность рабочей недели составляла 74 часа (тогда как в Англии и в Америке в то время она была 60 часов). Никакого законодательного регулирования продолжительности рабочего дня не существовало — всё зависело от того, насколько жажда наживы хозяина перевешивала его совесть.

Точно так же от совести хозяина зависела и выплата заработанных денег. Мы привыкли получать зарплату раз в месяц, а то и два — а если на неделю задержат, так это уже вроде бы ущемление прав. А тогда на многих производствах деньги выдавались не каждый месяц, а когда хозяину на ум взбредет. «Взбредало» обычно под большие праздники, а то и вообще два раза в году — на Рождество и на Пасху. Как мы увидим чуть ниже, у такой практики был свой шкурный интерес.

Контора платила рабочим когда хотела, не признавая за собой никаких обязательств, зато рабочий был опутан договором, как сетью. Так, на фабрике Зимина (Московская губерния) за требование расчета раньше срока рабочий лишался полутора рублей за каждый оплачиваемый месяц. На химическом заводе Шлиппе у пожелавших уйти вычитали половину, а на бумагопрядильной фабрике Балина и Макарова «рабочие и мастеровые, поступившие на фабрику с Пасхи, все обязаны жить до октября месяца, а ежели кто не пожелает жить до срока, то лишается всех заработанных денег». Не говоря уже о том, что администрация могла уволить работника когда сама пожелает — за собой она никаких обязательств не признавала. Если это и можно признать «отеческим» отношением, то разве что в духе диких народов: «Мой сын — мое имущество: хочу — продам, хочу — сам съем».

Такой порядок расчета давал фабрикантам еще одну дополнительную, но весьма приятную статью дохода. Поскольку расчет рабочий получал лишь в конце срока найма, или как хозяин соизволит, то денег у него не было — а кушать ведь хочется каждый день! И тут на сцену выходили фабричные магазины, где можно было брать продукты в долг под зарплату. Естественно, цены в этих магазинах были на 20–30 % (в лучшем случае) выше, чем в городе, а товар завозился самого дурного качества. Монополия-с…

Теперь о заработной плате — ведь человек может работать в любых условиях и не жаловаться, если ему хорошо платят. В 1900 году фабричная инспекция собрала статистику средних зарплат по отраслям. А то у нас любят с цифрами в руках доказывать, что рабочие жили хорошо — берут высококвалифицированного слесаря или токаря и показывают: вот столько он зарабатывал, а вот столько стоил хлеб… Забывая, что кроме слесарей были ведь еще и чернорабочие.

Итак, в машиностроительном производстве и металлургии рабочие получали в среднем 342 рубля в год. Стало быть, в месяц это выходит 28,5 рубля. Неплохо. Но, обратившись к легкой промышленности, мы видим уже несколько иную картину. Так, обработка хлопка (прядильные и ткацкие мануфактуры) — 180 рублей в год, или 15 в месяц. Обработка льна — 140 рублей в год, или 12 в месяц. Убийственное химическое производство, рабочие на котором до старости не доживали — 260 рублей в год, или 22 в месяц. По всей обследованной промышленности средняя зарплата составляла 215 рублей в год (18 в месяц). При этом платили неравномерно. Заработок женщины составлял примерно 3/5 от уровня взрослого мужчины. Малолетних детей (до 15 лет) — 1/3. Так что в среднем по промышленности мужчина зарабатывал 20 рублей в месяц, женщина — 12, а ребенок — около семи. Повторяем — это средний заработок. Были больше, бывали и меньше.

Теперь немножко о ценах. Угол, то есть место на койке в Петербурге стоил 1–2 рубля в месяц, так называемая «каморка» (это не комната, как можно бы подумать, а кусочек комнаты, разгороженной фанерными перегородками, что-то вроде знаменитого общежития из «Двенадцати стульев») стоила 5–6 рублей в месяц. Если рабочие питались артелью, то на еду уходило самое меньшее 6–7 рублей в месяц на человека, если поодиночке — более семи. Одиночка, при среднем заработке, мог прожить, но ведь любому человеку свойственно стремиться создать семью — и как прикажете ее кормить на такой заработок? Поневоле дети рабочих с 7–10 лет тоже шли работать. Причем женщины и дети составляли категорию самых низкооплачиваемых рабочих, оттого-то потеря кормильца была уже не горем, а трагедией для всей семьи. Хуже смерти была только инвалидность, когда отец работать не может, а кормить его надо.

Да, кстати, ещё штрафы мы забыли! Как вы думаете, за что штрафовали? Во-первых, естественно, за опоздание. Завод Мартына (Харьковский округ): за опоздание на 15 минут вычитается четверть дневного заработка, на 20 минут и более — весь дневной заработок. На писчебумажной фабрике Панченко за час опоздания вычитается как за два дня работы. Но это как бы строго, однако понятно. А как вы думаете, за что еще штрафовали?

Впрочем, тут современной фантазии не хватит, чтобы такое придумать, надо доподлинно быть «отцом» рабочих. Фабрика Пешкова: штраф в один рубль, если рабочий выйдет за ворота (в нерабочее время, ибо выход за ворота фабрики был вообще запрещен!). Мануфактура Алафузова (Казань): от 2 до 5 рублей, если рабочий «прошелся, крадучись, по двору».

Другие примеры: 3 рубля за употребление неприличных слов, 15 копеек за нехождение в церковь (в единственный выходной, когда можно поспать!).

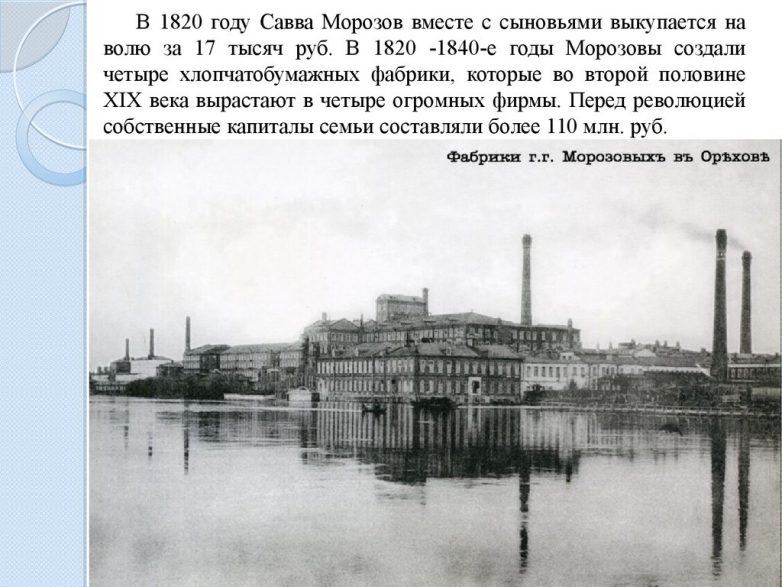

А еще штрафовали за перелезание через фабричный забор, за охоту в лесу, за то, что соберутся вместе несколько человек, что недостаточно деликатно рабочий поздоровался и пр. На Никольской мануфактуре благодетеля нашего Саввы Морозова штрафы составляли до 40 % выдаваемой зарплаты, причем до выхода специального закона 1886 года они взыскивались в пользу хозяина. Надо ли объяснять, как администрация старалась и как преуспевала в самых разнообразных придирках?

Ну, переведем дух и двинемся дальше. Об условиях труда и быта рабочих — отдельный разговор. Об охране труда в то время говорить вообще почти не приходилось — это относилось всецело на христианское чувство хозяина. (Кстати, в случае увечья рабочего он ничем не отвечал: может кинуть пособие, а может прогнать за ворота — и живи, как знаешь).

В Царстве Польском по части условий труда было, пожалуй, самое лучшее положение в Российской империи. И вот что пишет фабричный инспектор Харьковского и Варшавского округов Святловский, который лично осмотрел 1500 (!) предприятий с 125 тыс. рабочих — то есть в основном мелких.

Так, сушильни на махорочных фабриках таковы, что даже привычного рабочего, который пробыл там 15 минут, иной раз вытаскивали в глубоком обмороке.

«При входе в сушильню дух захватывает почти в той же мере, как и при входе в помещение химических заводов, где вырабатывается соляная кислота».

Да, кстати, химические заводы — вот где были настоящие фабрики смерти. Московская губерния (относительно цивилизованная):

«На химических заводах в подавляющем большинстве случаев воздух отравляется различными вредными газами, парами и пылью. Эти газы, пары и пыль не только вредят рабочим, причиняя более или менее тяжкие болезни от раздражения дыхательных путей и соединительной оболочки глаз и влияя на пищеварительные пути и зубы, но и прямо их отравляют… На зеркальных мелких заводах рабочие страдают от отравления ртутными парами. Это обнаруживается в дрожании рук, в общем упадке питания и дурном запахе изо рта».

Кстати, один из таких заводов — по производству свинцовых белил — красочно описан Гиляровским в очерке «Обреченные».

Фабрики тогдашние мало походили на нынешние, где, даже если есть проблемы с вентиляцией, то, по крайней мере, достаточно самого воздуха. Но исследователи условий труда на кустарных и полукустарных производствах, таких как табачные, спичечные фабрики и пр., пришли в ужас, когда измерили, сколько воздуха приходится на одного работающего. Получалось иной раз половина, а иной раз и треть кубической сажени (сажень — около 2 метров, соответственно кубическая сажень — около 8 куб. метров). При этом единственной вентиляцией зачастую служила открытая дверь и форточка в окне, которую рабочие закрывали по причине сквозняков.

Ну а теперь дадим слово самим фабричным инспекторам. Вот все о тех же несчастных рогожниках (более половины работающих — дети!)

«На всех фабриках без исключения мастерские дают на каждого рабочего, или, вернее, живущего, менее принятой нами нормы в 3 куб. сажени, а 2/3 из них дают менее 1 куб. сажени на человека, не считая при том массы воздуха, вытесняемого мочалой и рогожами. На 7 кожевенных заводах было найдено отопление „по черному“ — без труб. Из 1080 фабрик Московской губернии периодическое (!) мытье полов существовало только на трех!»

«Работа в паточной (на сахарных заводах. — Е. П.) положительно вызывает особую, чисто профессиональную болезнь, именно нарывы на ногах. В паточном отделении рабочий все время стоит в патоке босиком, при чем малейшая ссадина или царапина разъедается, и дело доходит до флегмонозных воспалений. Высокая температура и господствующие сквозняки вызывают ревматические заболевания…»

К числу наиболее вредных работ на сахарных заводах следует отнести работы с известью, которые состоят в гашении, переноске и разбалтывании извести с водою. Мельчайшие частицы ее носятся в воздухе, покрывают платье и тело рабочих, действуют разрушающим образом на то и другое, разъедают глаза и, несмотря на повязки (российский фабричный „респиратор“ — во вредных цехах лица обматывали тряпками. —Е. П.), проникают в легкие и вызывают разного рода легочные страдания…

…Особенно часто плохи на суконных фабриках „мокрые“ отделения — это настоящие сырые, промозглые подвалы, а между тем полураздетые работницы постоянно ходят из них в сушильню, где температура доходит до 40 °C.

…Существует одна фабрика (Головиной), которая во время работы… ходит ходуном. Для того чтобы попасть в помещение, где установлены чесальные машины, нужно пролезть через входное отверстие, отстоящее от парового двигателя с его движущимися частями не более, как вершков на 6–7 (около 30 см. — Е. П.); валы расположены на высоте ниже человеческого роста…

…Желудочные скоропреходящие боли (гастралгии) знакомы всем табачным работникам. Это, можно сказать, настоящее профессиональное их заболевание. Вообще нервные страдания (от отравления никотином) так часты на табачных фабриках, что зачастую на вопрос: „Ну, как здоровье?“, получается от рабочих ответ: „Дамы все больны, у всех одышка, у всех головная боль“…

…На перчаточной фабрике Простова пахнет не лучше, чем в общественных и при том никогда не дезинфицируемых писсуарах, потому что кожи на этой фабрике вымачиваются в открытых чанах, наполненных полусгнившей мочой. Мочу доставляют, конечно же, сами рабочие, для чего в помещении в нескольких углах находятся особые чаны, ничем не прикрытые. В небольших кожевенных заведениях люди спят и едят в тех же зловонных мастерских, где воздух не лучше, чем в плохом анатомическом театре…»

Эти доклады относятся к началу 80-х годов XIX века. Но, может быть, за 20 лет что-нибудь изменилось? Посмотрим. Мы снова на сахарном заводе, и снова слово фабричному инспектору.

«Работа на заводе продолжается 12 часов в день, праздников не имеют и работают 30 дней в месяц. Почти во всем заводе температура воздуха страшно высокая. Работают голышом, только покрывают голову бумажным колпаком да вокруг пояса носят короткий фартук. В некоторых отделениях, например, в камерах, куда приходится вкатывать тележки, нагруженные металлическими формами, наполненными сахаром, температура доходит до 70 градусов. Этот ад до того изменяет организм, что в казармах, где рабочим приходится жить, они не выносят температуры ниже 30 градусов…»

Разница если и есть, то в том, что к этому времени на таких заводах не стало детей. Почему — речь впереди…

Особое внимание инспектора обращали на туалеты, или, как тогда говорили, ретирады — на эти заводские заведения трудно было не обратить внимания по причине того, что они сразу же напоминали о себе вездесущим зловонием:

«В большинстве случаев это нечто совсем примитивное: какие-то дощатые загородки, общие для обоих полов, часто очень тесные, так что один человек с трудом может пошевелиться в них. На некоторых заводах вовсе не имеется никаких ретирад».

В 1882 году доктор Песков, осмотрев 71 промышленное предприятие, лишь на одной Шуйской мануфактуре нашел туалет, более-менее соответствовавший представлениям доктора об отхожем месте — как он пишет, «целесообразное устройство». Но самый замечательный анекдот произошел на печально знаменитой (мы еще к ней вернемся) Хлудовской мануфактуре. Там, когда фабричный инспектор поинтересовался, почему администрация не принимает никаких мер к улучшению ретирад, получил ответ, что это делается намеренно:

«С уничтожением миазмов эти места превратились бы в места отдохновений для рабочих, и их пришлось бы выгонять оттуда силой».

Каковы же были хлудовские сортиры, если даже привычный ко всему русский работяга мог выносить их вонь лишь самое краткое время!

Что же касается быта — то человек, не знающий, что такое рабочая казарма, вообще не имеет представления о «России, которую мы потеряли». На многих фабриках рабочие пользовались жильем от хозяина. Иной раз это были домики, где семья могла за сносную плату получить комнату и даже кусок земли под огород, но это было настолько редко, что можно и не учитывать.

Так, на Обуховском заводе, одном из крупнейших и богатейших в Петербурге, хорошими помещениями пользовались всего 40 семей из 2 тысяч работающих. Хорошими считались казармы завода Максвелла — правда, там не полагалось отдельных помещений даже для семейных, а место на койке стоило 2 руб. 25 коп. А вот, например, кирпичные заводы — они группировались по Шлиссельбургскому тракту. Снова слово фабричным инспекторам — лучше, чем они, не скажешь.

«При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из помещения для кухни и чердака. Этот последний и служит помещением для рабочих. По обеим сторонам его идут нары, или просто на полу положены доски, заменяющие нары, покрытые грязными рогожами с кое-какой одежонкой в головах… Полы в рабочих помещениях до того содержатся нечисто, что покрыты слоем грязи на несколько дюймов…. Живя в такой грязи, рабочие распложают такое громадное количество блох, клопов и вшей, что, несмотря на большую усталость, иногда после 15–17 часов работы, не могут долго заснуть… Ни на одном кирпичном заводе нет помойной ямы, помои выливаются около рабочих жилищ, тут же сваливаются всевозможные нечистоты, тут же рабочие умываются…»

Теперь о «вольных» жилищах.

«На Петербургском тракте квартиры для рабочих устраиваются таким образом. Какая-нибудь женщина снимает у хозяина квартиру, уставит кругом стен дощатые кровати, сколько уместится, и приглашает к себе жильцов, беря с каждого из них по 5 коп. в день или 1 руб. 50 коп. в месяц. За это рабочий пользуется половиной кровати, водою и даровой стиркой».

А вот подлинная клоака, в окрестности пороховых заводов.

«В особенности ужасен подвал дома № 154: представляя из себя углубление в землю не менее 2 аршин, он постоянно заливается если не водою, то жидкостью из расположенного по соседству отхожего места, так что сгнившие доски, составляющие пол, буквально плавают, несмотря на то, что жильцы его усердно занимаются осушкой своей квартиры, ежедневно вычерпывая по несколько ведер. В таком-то помещении, при содержании 5,33 куб. сажен (при высоте потолка 2 с небольшим метра это комната площадью около 20 кв.м. — Авт.) убийственного самого по себе воздуха я нашел до 10 жильцов, из которых 6 малолетних (это он нашел столько. А сколько во время его визита были на работе? — Е. П.)».

Что там Достоевский с его «униженными и оскорбленными»? Разве это бедность? Ведь даже нищее семейство Мармела-довых жило хоть и в проходной комнате, но в отдельной, на одну семью, и в доме, а не в подвале — рабочие заводских окраин посчитали бы такие условия царскими!

А теперь, как говорит Пажитнов, «запасемся мужеством и заглянем в глубь России». Мужество, действительно, потребуется — даже и читать про такое существование, если вы, конечно, человек с воображением, жутко. На большинстве фабрик в глубине России помещения для рабочих подразделялись на две категории: казармы и каморки. Что такое казарма, знает каждый, читавший историю ГУЛАГа — это обычный барак с нарами, примерно при той же или большей тесноте.

Но у зэка по крайней мере было свое отдельное место на нарах, а у рабочего не было — нары, как и цеха, использовались в две смены. Каморки — это тот же барак, но поделенный на отдельные клетушки — такое жилье предназначается для семейных рабочих. Только не стоит думать, что в комнате помещается по одной семье — обычно по две-три, но иной раз и до семи. Однако даже таких каморок для семей не хватает — что за народ такой, нет чтобы в поте лица добывать хлеб и на этом успокоиться, а им еще какой-то там личной жизни хочется! Совсем разбаловались!

В ожидании своей очереди на кусок комнаты семейные пары размещаются все в тех же казармах. В этих случаях они отделяют свои места на нарах занавесками.

«Иногда фабриканты идут навстречу этому естественному стремлению рабочих и на помосте нар делают дощатые перегородки вышиною в полтора аршина (около метра. — Авт.), так что на нарах образуется ряд, в полном смысле слова, стойл на каждую пару».

Через некоторое время в ногах такого «жилья» появляется люлька — значит, люди ухитряются еще и заниматься любовью в этом помещении! Воистину к чему только ни приспособится человек…

Наконец, «на большинстве фабрик для многих рабочих, по обыкновению, особых спален не делают». Это значит, что спят рабочие в тех же цехах, где и работают. Ткачи (ручные) спят на станках, столяры — на верстаках, несчастные рогожники — на тех же самых мочалах и рогожах, которые они изготавливают, в тех же сырых и удушливых помещениях. Учитывая, что у рогожников ещё и самый длинный в России рабочий день — до 18 часов, то вся жизнь их проходит в этих темных душных цехах. А работают здесь в основном, еще раз напоминаем, женщины и дети.

Доподлинно, любимицей господина Пажитнова была хлудовская мануфактура, та самая, где сортиры не чистили, чтобы рабочие в них не отдыхали.

«Служа гнездом всякой заразы, миллионная фабрика Хлудова является в то же время образцом беспощадной эксплуатации народного труда капиталом», —

так говорится в исследовании земской санитарной комиссии (1880 г.)

«Работа на фабрике обставлена крайне неблагоприятными условиями: рабочим приходится вдыхать хлопчатобумажную пыль, находиться под действием удушливой жары и переносить удуитивый запах, распространяющийся из дурно устроенных ретирад. Работа идет днем и ночью, каждому приходится работать 2 смены в сутки, через 6 часов делая перерыв, так что в конце концов рабочий никогда не может выспаться вполне.

При фабрике рабочие помещаются в громадном, сыром корпусе, разделенном, как гигантский зверинец, на клетки или каморки, грязные, смрадные, пропитанные вонью отхожих мест. Жильцы набиты в этих каморках, как сельди в бочке. Земская комиссия приводит такие факты: каморка в 13 куб. сажен служит помещением, во время работы, для 17 человек, а в праздники или во время чистки машин — для 35–40 человек…

Эксплуатация детского труда производилась в широких размерах. Из общего числа рабочих 24,6 % составляли дети до 14 лет, 25,6 % составляли подростки до 18 лет. Утомление, сопряженное с трудом на фабрике, было так велико, что, по словам земского врача, дети, подвергавшиеся какому-нибудь увечью, засыпали во время операции таким крепким, как бы летаргическим сном, что не нуждались в хлороформе…

23 января 1882 года хлудовская мануфактура загорелась, и от громадного пятиэтажного корпуса остались одни каменные стены. Впрочем, Хлудов не оказался в большом убытке — он получил 1 миллион 700 тысяч руб. одной страховочной суммы, а потерпевшими оказались те же рабочие. После пожара остались семь возов трупов. По распоряжению директора Миленча, рабочие были заперты в горевшем здании, чтобы не разбежались и лучше тушили пожар, а сторожа снаружи даже отгонят желавших помочь горевшим…

Маркс, кажется, говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 500 % прибыли? Право, он слишком хорошо думал о людях!

В биографии фабриканта Хлудова есть и такой случай: он сделал пожертвование на поддержание типографии, которая печатала богослужебные книги для раскольников-единоверцев, а затем, вернувшись домой, распорядился, в порядке компенсации, снизить своим рабочим жалование на 10 % — таким было его понимание «христианского чувства».

Из книги Елены Прудниковой „ Ленин — Сталин. Технология невозможного”.