Чем занимались сарматские племена

Племена сарматов: история, быт и культура, военное дело

Сарматы – кочевые скотоводческие племена, создавшие в третьем веке до нашей эры сильное государство на Востоке Европы, и оно просуществовало до четвертого века нашей эры.

История

Впервые сарматы упоминаются в известном труде Геродота «История». Историки сообщают, что сарматы пришли из Мидии, Геродот говорит, что они были потомками амазонок.

Сначала племена сарматов была соседями государства скифов. Между двумя народами был мир, иногда они объединялись в общей борьбе против персов. Сарматские войны даже стояли на службе у скифских царей.

В третьем веке ситуация коренным образом меняется. Сарматы начинают наступление на Скифию. Именно в этот период скифское царство переживало свой упадок, так что сарматы выбрали подходящий момент для наступления. Массовые набеги на скифские земли сменились колонизацией этих земель племенами сарматов.

Сарматы после основания своего государства стали одним из самых сильных народов Европы того периода. Они установили господство в европейских степях, и затем начали налаживать отношения с соседними государствами.

Уже в начале нашей эры началось Великое переселение народов, связанное с движением племен гуннов. Их племена вынудили многих сарматов покинуть свои земли и напасть на Римскую империю. Гунны постепенно вытесняют сарматов из их земель.

Жилища сарматов

Как сообщают многие историки, сарматы вели кочевой образ жизни. Следовательно, их жилищами были шатры. Они никогда не жили в

городах и не останавливались нигде на долгое время. Их шатры были легкими, и их можно было легко собрать и разобрать.

Одежда

Сарматы носили длинные просторные штаны из нетолстой ткани, они могут напоминать многим шаровары. На торс они надевали кожаные куртки. На ногах носили сапоги, они также были сделаны из кожи. Многие историки считают, что женщины сарматов носили туже одежду, что и мужчины. Объясняют это тем, что сарматы были воинственным народом, и женщины участвовали в боях наряду с мужчинами.

Роль женщины в обществе

Кроме этого, сарматские женщины занимали высокое положение в обществе. Сначала сарматское общество было матриархальным, но затем было вытеснено патриархатом. Однако роль женщины оставалась, как и прежде, высокой и почетной.

Культура

Все племена сарматы поклонялись животным, центральное место в их верования занимал образ барана. Изображение барана часто находят на оружии и на предметах быта, в основном посуде. Кроме поклонения животным, они верили в культ предков. Есть сведенья, что сарматские воины поклонялись мечу.

Военное дело

Как гласят многие источники, сарматы считались превосходными воинами. Они воевали в основном в конном строю. Основу армии составляла тяжелая конница, многие считают, что именно сарматы создали такой род войск как тяжелая кавалерия.

В качестве брони они использовали доспехи из кожи.

Тактика ведения боя сарматов была довольно развитой для своего времени, и даже Римская империя пользовалась подобными маневрами и тактикой. Кроме тактики использовали и сарматское вооружение, в основном это был меч.

Историки подчеркивают выносливость сарматской конницы, некоторые гласили, что они могли преодолевать расстояние в 150 миль всего за один день.

Подводя итоги, следует сказать, что сарматы сумели создать одно из сильнейших государств, расцвет которого припадает на конец третьего веке до н.э. и до начала третьего века н.э. Затем наступает упадок, а окончательно оно распалось из-за интенсивных переселения гуннов.

Сарматы были превосходными конными воинами и с ним считались все соседние государства.

Кем были Сарматы и откуда они появились

Аммиан Марцеллин, живший в IV веке, писал о сарматах: «У них считается счастливым тот, кто испускает дух в сражении». Кем же были эти неутомимые всадники?

Великая Степь — родина и кормилица сарматов

Этно-культурная общность сарматов находится в тени своих более знаменитых «коллег» — скифов, готов и гуннов, хотя их история и деяния были не менее, а подчас и более значимы. Потомками сарматов считали поляков и русских, а современники писали, что «им доставляет удовольствие опасность и войны». Так как же пришельцы с приуральских степей сумели не только потеснить соседей, но и вызывали ужас даже у самих римлян?

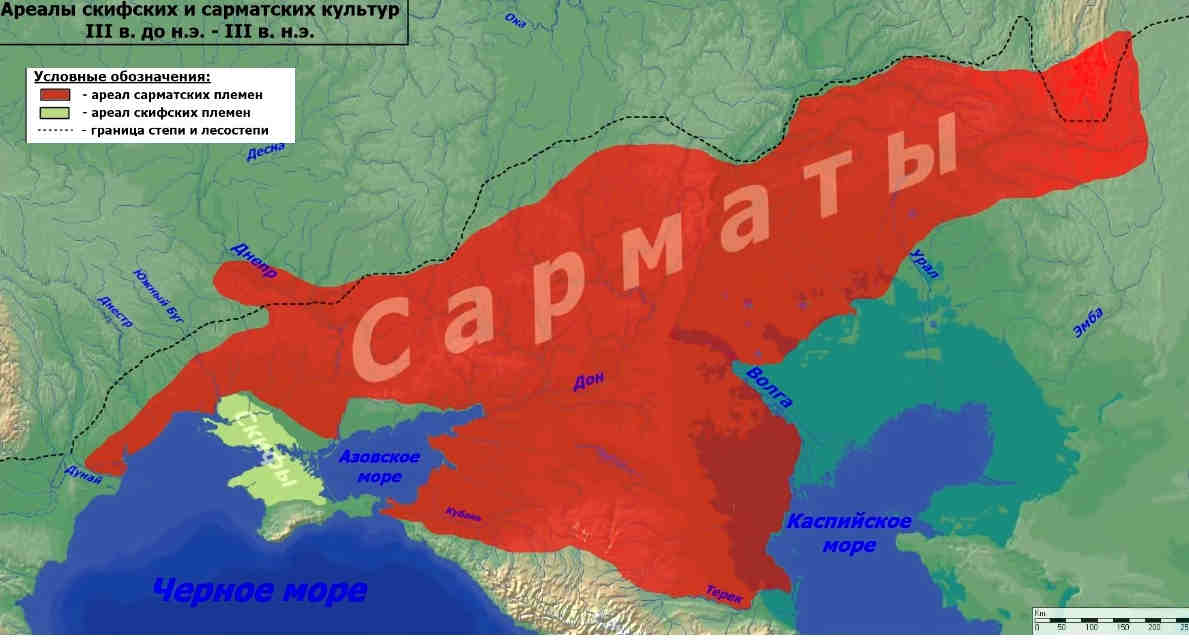

Территории сарматских племён в период расцвета их могущества раскинулись от Средней Азии до Балкан, а некоторые из них и вовсе оказались в Галлии, Испании и даже Британии — территориях бесконечно далёких от их прародины. При этом стоит сказать, что сами сармато-аланы не были единым народом, а составляли несколько этносов, объединённых особенностями языка, духовной и материальной культурой и типом хозяйствования.

Большинство сарматов были кочевниками-скотоводами: «Они вечно живут лагерем, перевозя имущество и богатство туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или преследующие враги» — писал один римский географ I века. Важную роль в жизни сарматов, как и многих других кочевых народов, играла лошадь, что предопределило доминирующее положение кавалерии в военной организации степняков, отличавшуюся, однако, важными особенностями.

» src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/ebe/ebec2dfb85f9fa0be1e17d752bd2a1da.webp» style=»height:360px; width:600px» title=»Карта расселения сарматской общности. (pinterest.com)» />

Карта расселения сарматской общности. Источник: pinterest.com

Ранние сарматы или савроматы как общность сформировались ещё в VII веке до н. э., однако период возрастания их могущества относится к эпохе Александра Великого — конец IV — начало III века до н. э. и связан с одной стороны с очередным витком Великого Переселения народов, а с другой — с периодом упадка Великой Скифии. Изменение внешнеполитического ландшафта и экономические потрясения, столь пагубно отразившиеся на судьбе скифов, открыли сарматам путь на запад, позволив занять обширные пространства от Дуная до Урала. Скифы оказались заперты в Крыму, а сарматы стали хозяевами Великой Степи.

Появление новых племён в Причерноморье тут же почувствовали на себе не только скифы, но и балканские племена и эллинистические владыки. Степняки совершали регулярные рейды за Дунай и на Кавказ, тревожа границы не только Фракии и Боспора, но даже самого Понтийского царства. Так Митридат VI Евпатор был вынужден уделять особое внимание «сарматскому вопросу» одновременно отражая набеги кочевников и нанося превентивные удары и вербуя их на свою сторону. Именно в качестве наёмников и союзников понтийского владыки сарматы впервые встретились с грозными римскими легионами.

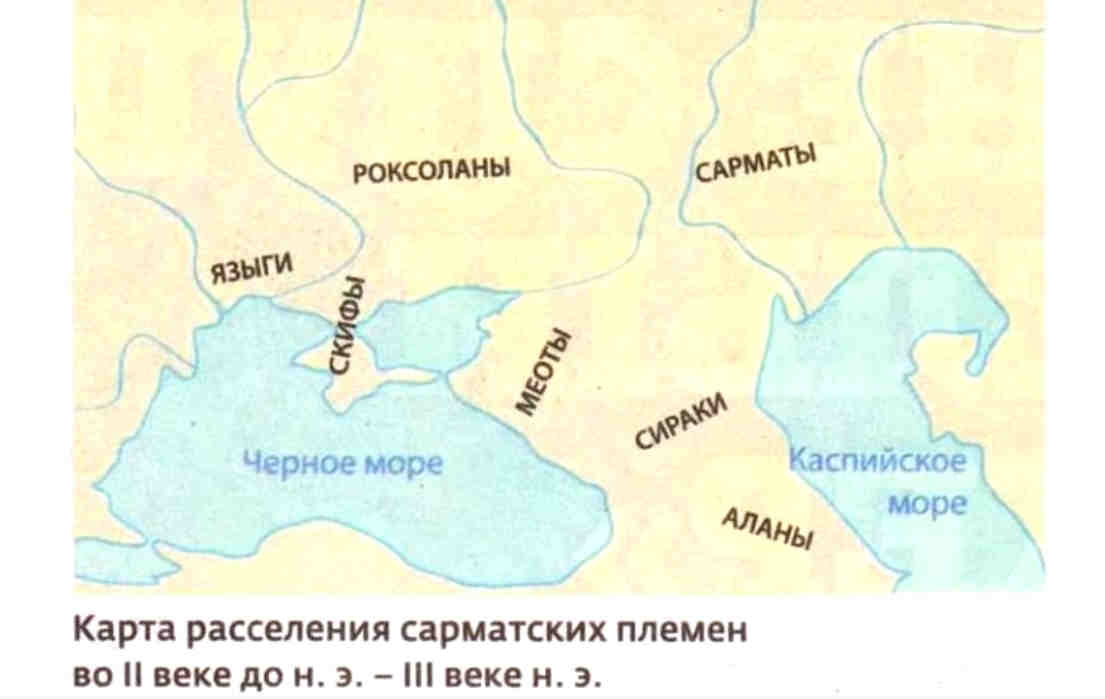

Переселение народов: с Урала на Балканы

При всём этом воспринимать сарматов как некий политический монолит было бы совершенно неверно. Аланы, роксоланы, аорсы, уруги, языги и другие племена вели между собой постоянную борьбу за лучшие пастбища и кочевья, за контроль над торговыми и водными путями, за власть и доминирование в сарматском мире. Неудивительно, что в такой атмосфере постоянной военной опасности и боеготовности кочевникам удалось выработать и довести до совершенства нюансы стратегии и военного искусства степных народов и стать настоящей бедой для римлян на Дунае.

«Нет никого хуже и слабее их в пешем бою, но вряд ли существует войско, способное устоять перед натиском их конных орд» — справедливо, пусть и несколько высокомерно писал Тацит. И если в I веке н. э. главными врагами Рима на Балканах были даки, то в следующем столетии их место занимают сарматы, особенно языги и аланы.

Поединок сарматов. Источник: wikipedia.org

Любопытно, что первоначально римские власти воспринимали сарматов как своего рода противовес или буфер против даков, позволив языгам и роксоланам поселиться на Среднем и Нижнем Дунае. Но уже в конце I века н. э. сарматы совершили целую череду вторжений на территорию Мёзии и Паннонии, часто выступая союзниками и помощниками даков.

В 89 году им удалось разгромить целый легион, так что императору Домициану пришлось даже заключить мир с даками и собравшись с силами атаковать распоясавшихся сарматов. В правление Траяна римляне достигли, пожалуй, вершины своего могущества на Дунае, так что многие сарматские племена, принимавшие участие в набегах и рейдах в Паннонию и Мёзию были вынуждены отказаться от грабежей, под страхом смерти признать покровительство императора и даже поставлять в его армию свои контингенты.

Битва при Адрианополе: решение «сарматского вопроса»

Впрочем, после смерти Траяна Дунайский лимес очень скоро подвергся новым нападениям, достигших такого размаха, что императору Адриану пришлось сначала вести с сарматами кровопролитную войну, а после согласиться на выплату денежных вознаграждений, обеспечивающих мирный настрой сарматской знати. Сменившие языгов и роксоланов аланы стали ещё более свирепыми и непримиримыми врагами Рима.

Маркоманские войны для современников показались ничуть не менее напряжёнными чем Вторая Пуническая или Югуртинская война. Появление на юге Восточной Европы германских племён лангобардов, вандалов и готов заставляло сарматов вновь и вновь обрушиваться на римские земли. Только в конце 170-х годов удалось справиться с напастью и даже отвоевать у сарматов узкую полоску земли на противоположном берегу Дуная. Отныне кочевникам запрещалось селиться ближе 76 стадиев (13,5 км) к реке, разделявшей римские и варварские территории.

Кризис III века привёл к тому, что Дунайский лимес фактически перестал существовать, а языги, роксоланы и аланы вторгались в паннонские и дакийские земли с завидной регулярностью. Только Диоклетиану, Галерию и их преемнику Константину Великому удалось ненадолго утихомирить разбушевавшихся варваров, впрочем, ненадолго. Интересно, что именно в этот период привычные племенные имена и названия исчезают из римских источников, уступая место аркарагантам-господам и лимигантам-рабам.

Это, по мнению некоторых специалистов, было лишь отражением процесса покорения роксоланами своих соседей языгов, однако ни те, ни другие не смогли сдержать наплыва готских орд и были вынуждены сделать выбор в пользу нового покровителя. В 334 году 300 000 сарматов были приняты императором Константином под свою опеку в качестве федератов и расселены по всему Дунайскому лимесу и даже в Италии.

Такое решение явно обозначило упадок военных сил римлян и сыграло с ними в будущем злую шутку. В 374 году сарматы сумели разгромить два римских легиона (вопрос об относительности понятия легион в этот период лучше оставить в стороне) и только личное вмешательство будущего императора Феодосия позволило остановить грабительские набеги.

Сарматы в бою против гунна. Источник: wikipedia.org

Источники

Материалы по теме

А вот ещё:

Золото Колчака: исчезновение золотого запаса России

В 1918 г. белогвардейцы захватили большую часть Золотого запаса России. Судьбу этих денег выясняли почти столетие.

Каких только слухов не ходило о том золоте — то ли часть его украли союзники (Чехословацкий корпус), то ли белые перевели сотни миллионов на зарубежные счета и потом присвоили, то ли закопали в глухой сибирской тайге; а может, «золотой» поезд потерпел крушение на берегу Байкала, и слитки теперь ждут кладоискателей на дне величественного озера…

Все эти версии кажутся очень притягательными, но историки, тщательно изучившие документы российских и заграничных архивов, проследили историю «колчаковских денег» и пришли к гораздо менее романтичным выводам. Но обо всём по порядку.

Покупки белой армии

Российская империя обладала огромным золотым запасом. К перевороту 25 октября 1917 г. Государственный банк хранил золотых слитков и монет на 1101 млн рублей. Больше было только у США и Франции. Сохранить его в полном объёме большевики не сумели. В конце лета 1918 г. белогвардейцы под командованием полковника В.О. Каппеля при поддержке чехов (чешских пленных, взбунтовавшихся против советской власти) выбили красных из Казани, где захватили 496, 873 тонны золота — 651 532 117 рублей 86 копеек. Колоссальная сумма! Большевики успели эвакуировать только сотню ящиков (на 6 млн рублей), которые вскоре бесследно пропали.

Остальное золото белые доставили в Самару, а оттуда — в Омск. По некоторым данным, не вполне надёжным, ещё около 6 млн рублей по пути украли чехи. Но так или иначе, теперь золото оказалась в руках противников большевиков.

18 ноября 1918 г. к власти в Омске пришёл адмирал А.В. Колчак. Какое-то время он отказывался от идеи использовать Золотой запас для борьбы с большевизмом: Верховный правитель полагал, что не имеет на это права, что деньги принадлежат всему народу и распоряжаться ими должно всероссийское правительство после Гражданской войны. Но тратить золото всё же пришлось. Советская власть получила военные заводы и богатые военные склады царской России, белым же досталась периферия со слабой промышленностью. Вооружение и обмундирование можно было либо реквизировать у населения (что малоэффективно), либо добывать в бою, либо покупать заграницей.

» height=»701″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/223/223345f54b4947c1912b23ea814577fa.webp» title=»Адмирал Колчак. (rg.ru)» width=»600″ />

Адмирал Колчак. Источник: rg.ru

» height=»418″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/86a/86ae3702fafec3dc90f94197e2f8aeb8.webp» title=»Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. (lifeboss.ru)» width=»600″ />

Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. Источник: lifeboss.ru

И правительство Колчака начало продавать золото и закупать на валюту винтовки (в 1919 г. только США купили более 450 тыс. и 50 тыс. у Японии), пулемёты, обмундирование, рельсы, паровозы, подъёмные краны, кожу для изготовления обуви и т. д. К несчастью для белых, толком воспользоваться деньгами они так и не успели — когда наладились объёмные поставки, дела на фронте уже шли плохо. Значительное количество уже оплаченных военных грузов осталось на складах США, когда Колчак потерпел крах.

Отчасти ответственность за это лежит на самом Колчаке (который затянул с решением тратить Золотой запас), отчасти — на обстоятельствах; зарубежные банки далеко не сразу решились покупать русское золото у непризнанного белого правительства.

За 1918 — 1919 гг. Колчак продал союзникам золота на 190 899 652 руб. 50 коп. «Золотые поезда» шли во Владивосток, откуда слитки и монеты через океан доставлялись в Китай, Японию, США и Европу. Из этой суммы около 60 млн золотых рублей потратить правительство Колчака не успело, и они осели в различных банках за границей; к тому, что с ними стало, мы ещё вернёмся. Гораздо интереснее, что случилось с остальным золотом.

Путешествие «золотого эшелона»

Осенью 1919 г. стало ясно, что армии Колчака придётся оставить Омск — красные перешли в наступление, белые испытывали проблемы со снабжением и дисциплиной в войсках и в тылу. 10 ноября правительство выехало в Иркутск, куда прибыло 18 ноября. 12 ноября в Иркутск отправился Колчак, с ним следовали его штаб и конвой (600 человек), а также «золотой эшелон» — поезд с Золотым запасом. Уже накануне эвакуации золота союзники ясно дали понять, что неравнодушны к русским богатствами — чехи предлагали везти золото во Владивосток под их охраной. Колчак отказал в грубой форме и прямо заявил, что не доверяет им и лучше просто отдаст золото большевикам, лишь бы оно осталось в России.

Это путешествие по Транссибу стало самым трагическим эпизодом биографии Колчака. Ехали поезда очень медленно; белых задерживали чехи, которые контролировали железную дорогу и торопились прежде всего эвакуировать во Владивосток свои поезда с солдатами и награбленным добром — а там и покинуть страну. Чтобы поскорее добраться до Иркутска, после 6 дней простоя в Красноярске Колчак сократил свой состав до 3 поездов и разделился с армией — войска под командованием В. О. Каппеля должны были добираться до Иркутска после Верховного правителя.

Однако это не помогло адмиралу добраться до цели быстрее. Вокруг Транссиба действовали повстанцы — эсеры и большевики, которые требовали выдачи Колчака и остановки «золотого эшелона». 24 декабря начался мятеж под Иркутском, который вскоре перекинулся и на город. В этих обстоятельствах 25 декабря союзники остановили поезд Колчака в Нижнеудинске, где взяли его вместе с золотом под охрану, пока не прояснится положение.

» height=»301″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/cdf/cdfe9c0754aee28561baf855f4bea3e0.webp» width=»600″ />

Омск, филиал Государственного банка, начало ХХ в. Источник: vfl.ru

» height=»386″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/441/44114300fd0158f273a77334f6b8dc6f.webp» title=»Чешские войска. (zen.yandex.ru)» width=»600″ />

Чешские войска. Источник: zen.yandex.ru

Через 10 дней ситуация стала отчаянной. 5 января 1920 г. власть в Иркутске взял эсеровский «Политцентр». Правительство Колчака арестовали. Адмирал предложил остаться с ним только тем, кто желает этого (чтобы можно было твёрдо полагаться на оставшихся), в результате из 600 человек его конвоя 540 солдат разошлись — кто подался к эсерам, кто решил пробираться домой или заграницу. Теперь Колчаку ничего не оставалось, кроме как пересесть в вагон чешского поезда и ехать дальше под флагами союзников (Великобритании, США, Франции, Японии и Чехословакии), иначе его поезд повстанцы остановили бы на ближайшей же станции. Под защитой чехов следовал в Иркутск и поезд с золотом.

15 января они прибыли в Иркутск, где командующий войсками союзников генерал М. Жанен предал Колчака и выдал его эсерам. Жизнь адмирала и русское золото стали предметом торга — как и предчувствовал адмирал, когда говорил: «Продадут меня эти союзнички». Интервенты обменяли его на возможность проехать во Владивосток; в противном случае повстанцы грозили перестать снабжать их углём для паровозов. Около 23 часов 55 минут Колчака арестовали.

А пока «золотой эшелон» по соглашению «Политцентра» и союзников оставался в Иркутске под охраной 2-й пулемётной роты 10-го полка Чехословацкого корпуса, смешанного по составу: русские (колчаковцы), чехи, румыны, сербы и японцы. Вскоре «Политцентр» сдал власть большевистскому военно-революционному комитету, власть в Иркутске перешла к красным. 7 февраля 1920 г. Колчака расстреляли (белые войска спешили ему на помощь, но были остановлены на подступах к Иркутску). В тот же день председатель Реввоенсовета 5-й армии и Сибревкома И. Н. Смирнов заключил с чехами соглашение: чехов и дальше пропускают на восток и дают им уголь, но золото остаётся в Иркутске.

» height=»446″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/03e/03e8f7f52c646bb1a51c57ffab8722c9.webp» title=»М. Жанен, «генерал без чести». (ru.wikipedia.org)» width=»600″ />

М. Жанен, «генерал без чести». Источник: ru.wikipedia.org

» height=»834″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/b4b/b4bd7a32aecfbce39e088545be0edd7e.webp» title=»А.В. Колчак, фото после ареста. (rg.ru)» width=»600″ />

А. В. Колчак, фото после ареста. Источник: rg.ru

Пока последний состав с чехами не ушёл на Владивосток, золото вместе охраняли красные (частью — перебежчики белых) и чехи. Большевики приняли меры предосторожности, небезосновательно полагая, что интервенты хотят украсть и вывезти Золотой запас. Чтобы этого не случилось, поезд поставили в тупик, опутали проволокой и сигнализацией. Позади путей поставили паровоз под парами — в случае необходимости он двинулся бы навстречу поезду и не дал ему уйти из тупика. Солдаты получили приказ пустить эшелон под откос, если тот поедет. Наконец, стрелку на пути к тупику разобрали, вынули подшипники из колёс вагонов и дали чехам понять, что за золото готовы биться насмерть.

Бывший помощник командующего повстанческой Восточно-Сибирской Советской Армией А. Г. Нестеров вспоминал: «Наша артиллерия по тревоге немедленно открыла бы массированный беглый огонь по станционным путям и, особенно по восточному выходному пути; были бы взорваны не охраняемые чехами мелкие мосты и водопроводные трубы. Мы начали бы бой, а это было весьма нежелательно для белочехов. Они рвались домой».

Когда последние чешские эшелоны покинули Иркутск, золотом полностью завладели красные. Затем его доставили в Казань, а оттуда — в Москву. В Иркутске большевики приняли золота на 409 626 103 руб. Очень скоро, в 1920—1921 гг., Советская Россия потратила большую его часть на закупки различных товаров и поддержку коммунистических движений и заграницей; около 8 млн досталось и кемалевский Турции, которая первой признала РСФСР.

Украденное золото

Ясно, что полученные большевиками 409,6 млн рублей — далеко не всё, что оставалось у Колчака после продажи золота на 190,8 млн рублей. Остальное было украдено. Самое крупное хищение совершил атаман Г. М. Семёнов, который формально подчинялся Колчаку, но и прежде похищал его грузы, так как контролировал часть Транссибирской магистрали. Во время эвакуации части золота во Владивосток он перехватил в Чите один поезд со слитками и монетами на 43 млн 577 тыс. 744 рубля 06 копеек. Большую часть этих денег Семёнов потратил на содержание своей армии и правительства, ещё часть перевёл в японские банки; как минимум 22 ящика на 1,2 млн рублей японцы ему так и не вернули.

Под присмотром людей Колчака золота украли гораздо меньше. 2 декабря 1919 г. в Иркутске похитили ящик с серебряными монетами часовые — Э. Грузит и унтер-офицер Красовский; они сумели уйти с ящиком весом в 2,5 пуда. Ещё один мешок с золотом украли в Омске (примерно на 60 тыс. рублей). Наконец, в период с 4 по 12 января (скорее всего, ночью на 12 января) между станциями Зима и Тыреть пропали 13 ящиков с золотом на 780 тыс. рублей.

На часах в ту ночь стояли русские, но, возможно, золото украли и раньше, а искусно вскрытая пломба на дверях вагона не позволила вовремя обнаружить кражу. Понятно, что вынести 13 ящиков без сговора часовых было невозможно, но преступников установить так и не удалось. Историк О. В. Будницкий, основательно исследовавший «колчаковское» золото, приходит к неутешительному выводу: «Похоже, что тайна этого преступления уже никогда не будет раскрыта».

» height=»463″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/d96/d9684dff75cfc12398a9dd1948278100.webp» title=»Отступление белых в Сибири. (artpoisk.info)» width=»600″ />

Отступление белых в Сибири. Источник: artpoisk.info

» height=»450″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/94c/94c4bca2ba3bd4a68ced4b915e3eab01.webp» width=»600″ />

Союзники на улицах Владивостока. Источник: periskop.su

Таким образом, самая крупная пропажа казанской части Золотого запаса России произошла ещё в 1918 г., когда красные эвакуировали 100 ящиков золота, и ящики испарились; в 1920-е их пытались найти, но безуспешно. Судьба остальных денег, не считая относительно мелкие кражи зимой 1919/20 гг., известна, нет никаких оснований полагать, что сколько-нибудь значительные суммы сумели вывезти чехи или затопили на дне Байкала белые (хотя публикации с подобными версиями до сих пор появляются на просторах интернета).

Осталось только вкратце рассказать о деньгах, оставшихся на счетах колчаковских финансовых агентов за рубежом. После краха Колчака заботу об этих 60 млн взяли на себя российские дипломаты в изгнании, когда-то представлявшие царскую Россию или Временное правительство. Меньше долю денег западные банки продержали нетронутой до 1980−90-х гг., пока по соглашению с СССР и Российской Федерацией эти деньги не получили иностранные компании и потомки частных инвесторов, потерявших свои вклады и имущество в России из-за революции 1917 г. и последовавшей национализации; это несколько компенсировало их инвестиции в экономику Российской империи и позволило закрыть вопрос о царских долгах.

А основной частью «колчаковских» денег распоряжался российской Совет послов и финансовых агентов заграницей. Русское золото досталось русским людям. Десятки миллионов золотых рублей расходовались до второй половины 1950-х гг. на нужды эмиграции — расселение армии генерала П. Н. Врангеля на Балканах, поддержка Земгора и русского Красного Креста, помощь инвалидам, ветеранам, вдовам и детям.

Сарматы

История сарматов

Больше половины четвертой книги «Истории» Геродота (IV век до н. э.) посвящено описанию Скифии (современной Украины) и ее обитателей — кочевого племени скифов. Этот греческий автор, который, вероятно, встречался со скифами во время своего путешествия в Ольвию, бывшую тогда самой крупной греческой колонией на Черном море, уделяет внимание и соседним народам, в том числе и савроматам — греческое произношение латинского названия «сарматы».

В период, когда сарматы впервые появились на исторической сцене, они населяли земли, прилегающие к восточным границам Скифии. Геродот, у которого впервые встречается упоминание об этом народе, отмечает, что «за рекой Танаис (Дон) кончается Скифия и начинаются земли сарматов, простирающиеся на север на пятнадцать дней пути, на которых не растет никаких деревьев, ни диких, ни насаженных».

Другой греческий автор, Гиппократ (460–377 гг. до н. э.), также помещает сарматов в земли, примыкающие к Азовскому морю; согласно Страбону, то, что находится за рекой Танаис, известно очень мало, «поскольку эта местность холодна и пустынна».

Древние авторы, рассказывая об иноземных народах, в первую очередь обращали внимание на их диковинный внешний вид, то есть на то, что сразу бросалось в глаза.

Вместе с тем информация о внешнем виде сарматов и аланов в античных источниках все же достаточно скудна. Сохранилась информация о том, что сарматские мужчины носили татуировку. Наколки могли иметь не только культовый, возрастной, племенной, но и военный характер, то есть служить для устрашения врагов, показа своей военной доблести и в то же время охраны бойца в бою.

Недавние археологические исследования показали, что территории, которые сарматы занимали в ранний период своей истории, включали Южный Урал и степные области к востоку от реки Урал.

Но археологические находки из областей, расположенных далее к востоку, — из степных районов Казахстана до Алтайских гор и Центральной Азии, — имеют определенное сходство с предметами савроматской культуры, обнаруженными на Южном Урале или в низовьях Волги.

Это наводит на мысль о том, что все эти области были населены народами, тесно связанными с сарматами. В большинстве случаев они были прямыми предками сарматских племен, которые позднее переселились в Северное Причерноморье, откуда античные историки и узнали о этих племенах и о том, как они называются.

Сарматы появились в VII веке до н.э. в степной области к востоку от реки Дон и к югу от Уральских гор. На протяжении веков они жили в относительном мире со своими западными соседями – скифами. Как союзники, они даже участвовали в войне с персами Дария I. Но в III в. до н.э., мирные отношения сармат со скифами сменились военными столкновениями. В 280-260 гг. до н.э. скифы потеряли значительную территорию, и сарматы уже доминировали в степях Северного Причерноморья.

В античный период условия жизни в степных районах Азии постоянно менялись, и перемещения племен происходили с самого далекого прошлого. Изобретение или освоение верховой езды и появление конных лучников — вероятно, в середине 2-го тысячелетия до н. э., — было поворотным пунктом в развитии этих народов. Пастухи-кочевники на стремительных конях стали настоящим бедствием для своих соседей и для народов, которые жили далеко за пределами степного пояса.

Самые первые сарматы (савроматы Геродота) населяли степи нижней Волги. С ними связывают большое количество археологических находок, датируемых VI и V веками до н. э. Они образуют так называемую савроматскую культуру; этот период известен как «савроматский».

Степные племена постоянно сталкивались между собой. Поводом для больших войн могли послужить голод или какие-то внешние факторы, заставлявшие целые племена захватывать новые пастбища, вытесняя своих соседей и вызывая дальнейшее перемещение народов. Так различные сарматские племена, подталкиваемые своими восточными соседями, последовательно переселялись в степи Причерноморья и далее на запад, уступая напору следующей волны переселенцев.

Как исторические, так и археологические данные позволяют нам проследить передвижения большинства этих групп и племен по Европе. Судьба всех переселившихся на запад племен была более или менее одинаковой: рано или поздно они растворялись среди народов, населявших завоеванные ими страны.

Сарматские племена

Сарматы принадлежат к северной ветви ираноязычной группы индоевропейских народов, которую также называют скифской ветвью и в которую еще входили саки, жившие в советской части Центральной Азии. Они были ближайшими родственниками древних индийцев, парфян и персов. Их язык родствен древнему языку Авесты (по крайней мере, язык описанных Геродотом савроматов) и считался диалектом скифского языка, причем более архаичным, чем сам язык.

Расселение сарматских племён

Сарматы никогда не были единым народом и состояли из нескольких племен, в той или иной степени отличавшихся друг от друга и чьи названия мы находим у историков древности. Было бы ошибочным считать, что сарматские племена ничем не отличались друг от друга, и представлять характерные особенности какой-либо одной ветви (как, например, искусственную деформацию черепа) общей чертой всех сарматских народов.

Мы можем предположить, что каждая из основных групп сарматских племен говорила на своем собственном диалекте, хотя точно об этом ничего не известно, поскольку письменные источники полностью отсутствуют. Но язык осетин, проживающих на Кавказе, произошел от древнего сармато-аланского диалекта, и его можно считать современным сарматским языком.

Еще одним сарматским обычаем, упоминающимся в источниках, была деформация головы. Софист II в. Зеновий сообщает: «Сираки дают диадему самому высокому, а как говорят некоторые, – имеющему самую длинную голову». Действительно, вероятно, сарматские правители носили особый головной убор (Seneca. Epist., XI, 1, 10), возможно, в виде повязки-диадемы. Впрочем, богато украшенные диадемы фиксируются лишь в женских погребениях сарматов как показатель высокого социального статуса.

Первые сарматские народности, известные под этим названием, упоминаются в древних источниках под именем «сарматаи». Это имя было впоследствии распространено на всю группу родственных племен и народностей, самыми могущественными из которых были, вероятно, аланы, чье имя впоследствии вытеснило более древний термин «сарматы» в обозначении восточной группы народностей. Некоторые авторы считают аланов народом, отличным от сарматов, хотя и родственным им по происхождению.

Из сарматских народов, оставивших свое имя в истории, можно назвать языгов, роксоланов, сираков, аорсов и ан-тов.

Из тех времен, когда сарматы-аланы проживали в своих исконных областях, до нас не дошло никаких названий племен, за исключением двух или трех, упомянутых Геродотом в описании путешествия Аристея из Проконнеса.

Неоднородный характер сарматов подтверждается древними пиктографическими материалами и антропологическими исследованиями скелетных останков, преимущественно черепов. В степных районах Казахстана чаще всего встречаются останки так называемого «андроновского» расового типа — брахицефалов-европеоидов, что ясно свидетельствует о том, что большинство сарматских народностей произошло от андроновцев бронзового века.

Античный стереотип рассматривал сарматов и аланов как полудиких и яростных хорошо вооруженных бойцов. Данное представление не случайно, оно основывается на реальном психологическом базисе. Поскольку человек в бою испытывает шок, то современные военные психологи относят частое мочеиспускание, диарею, рвоту, дрожь, мышечное напряжение, потливость, учащенное дыхание и сердцебиение к нормальным реакциям человека на обстановку боя. Такое состояние воина в сражении было вызвано экстремальным напряжением его психики.

Во второй половине V века до н. э. в степных районах Южного Урала появился новый расовый элемент — па-миро-ферганский тип, присущий Центральной Азии, аналогичный «арменоидному» типу западных антропологов. За период с III века до н. э. до III века н. э. он, как свидетельствуют могильники, распространился от нижней Волги к югу, от Волгограда до Маныча.

Позднее, к концу дохристианской эпохи, брахицефальный тип, свойственный лесным зонам Западной Сибири, и монголоидные черты распространились до низовьев Волги. Эти изменения и появление восточных расовых черт на западе, где они до этого не отмечались, отражает процесс перемещения сарматских племен.

Несколько довольно туманных замечаний, единственных дошедших до нас письменных сведений об истории скифов после Геродота, относятся к Уи IV векам до н. э., когда стали происходить значительные изменения в расселении племен. Савроматы низовьев Волги отошли не только на юг, но и, даже в большей степени, на восток.

Присутствие сарматов к западу от Дона, на территории, которая до этого была скифской, отмечено в 338 г. у Псевдо-Скилакса, который называет их «сирматами». Возможно, они появились там еще раньше, как предполагает Псевдо-Гиппократ. По его мнению, сарматы (савроматы) переправились через Дон и появились в Скифии в конце V или в начале IV века до н. э. Типичное сарматское захоронение было найдено в низовьях Днепра.

Образ жизни и экономика

Сарматы были жителями степей; большинство из них вело кочевой образ жизни, а их экономика основывалась на разведении скота. Страбон утверждает, что страна, где они обитали, была бедной и холодной: «Выдерживать такие суровые условия может лишь местное население, привыкшее на кочевой манер жить на мясе и молоке, но для людей из других племен это невыносимо». В некоторых местах, в окрестностях рек, сарматы занимались и возделыванием земли, но в значительно меньшей степени. Они также охотились на диких зверей и птиц.

По образу жизни и экономике сарматы очень походили на скифов. Согласно как Геродоту, так и Гиппократу, у них не было домов, и они жили в повозках. Такую же картину рисует Страбон четырьмя веками позднее.

Согласно его описанию, роксоланы и другие сарматские кочевые племена «проводили жизнь в оббитых войлоком повозках, в которые запрягали волов, и держали большие стада, дававшие им мясо и молоко, которыми они питались».

Он также упоминает сезонные миграции сарматов: зимой они живут рядом с Азовским морем, а летом — на степных равнинах. Сезонные миграции, по-видимому, были обычным явлением в районе между Волгой и Уралом, а также в Казахстане, особенно в горах, где летом скот перегоняли на высокогорные пастбища.

Описание позднего сарматского племени аланов, сделанное Аммианом Марцелином в IV веке н. э., почти полностью совпадает с описаниями Геродота, жившего на 800 лет раньше. Представляют интерес его замечания о том, что аланы ставят свои повозки в круг и уделяют особое внимание разведению лошадей. Эти лошади так же, как и скифские, малы, но необычайно быстры и своенравны, и поэтому приходится их холостить.

Сарматы, как и другие народы древности, имели массу предрассудков, которые, по их мнению, говорили о воле высших сил.

Достаточно вспомнить случай из эпохи Маркоманнских войн Марка Аврелия (173 г.):

Мелитинский легион, состоящий из христиан, опустился перед сражением с германцами и их союзниками-сарматами на колени для молитвы, а затем в жару пошел ливень, варвары же, не приняв боя, бежали, приняв грозу за проявление воли богов. За это легион получил название Молниеносного.

В степях не было найдено никаких сарматских поселений, за исключением следов временных стоянок. Только на периферии сарматской территории в лесостепной зоне, в районе Самары и на Южном Урале, были найдены останки поселений с сарматскими находками. Люди, жившие в этих поселениях, занимались земледелием и происходили от сарматов, которые смешались с местным населением. Сами сарматы, как прирожденные кочевники, питали отвращение к земледелию, что хорошо описано у Страбона.

Подобная же ситуация сложилась на западе Северного Кавказа и между Доном и северным побережьем Азовского моря. Страбон пишет об аорсах и сираках, двух больших сарматских племенах того времени, и говорит, что среди них были как кочевники, так и земледельцы. То же самое относится и к более поздним аланам. Этот факт подтверждается результатами археологических исследований.

Характер и способы ведения войны

Согласно описаниям древних авторов, по своим обычаям и одежде сарматы почти не отличались от скифов: они тоже носили длинные штаны, сапоги из мягкой кожи и остроконечные или закругленные войлочные шапки (хотя некоторые обходились вообще без головного убора, как скифы). Тем не менее между ираноязычными кочевниками — скифами, сарматами и саками Центральной Азии — есть определенные различия.

Они отчетливо видны, если сравнить изображения скифов на табличках, золотых и серебряных вазах и чеканке из богато украшенных мавзолеев с изображениями сарматов (на гробницах Пантикапея) и саков (на персидских барельефах). Археологические исследования выявили различия в материальной культуре, похоронных обрядах и типах погребений даже среди основных сарматских племен, чей образ жизни и известные нам обычаи и ритуалы были полностью идентичны.

Как будет показано позднее, различия существовали даже среди групп внутри племени.

Страбон что у роксоланов: «юношей приучают ездить верхом с самого раннего возраста, а хождение пешком считается достойным презрения. Благодаря такой подготовке они вырастают в искусных воинов».

Римский историк эпохи Антонинов Л. Анней Флор так красочно охарактеризовал стереотип поведения сарматов:

«У них нет ничего, кроме снегов, изморосей и лесов. Такое варварство, что они даже не думают о мире».

Действительно, война была перманентным состоянием сарматских племен, у которых, как и у большинства кочевников, происходили постоянные набеги и стычки из-за скота и добычи. Также одним из основных мотивов набега была кровная месть, стремление отомстить за обиду. Набеги велись как многочисленными вооруженными отрядами, так и наскоро сколоченными шайками.

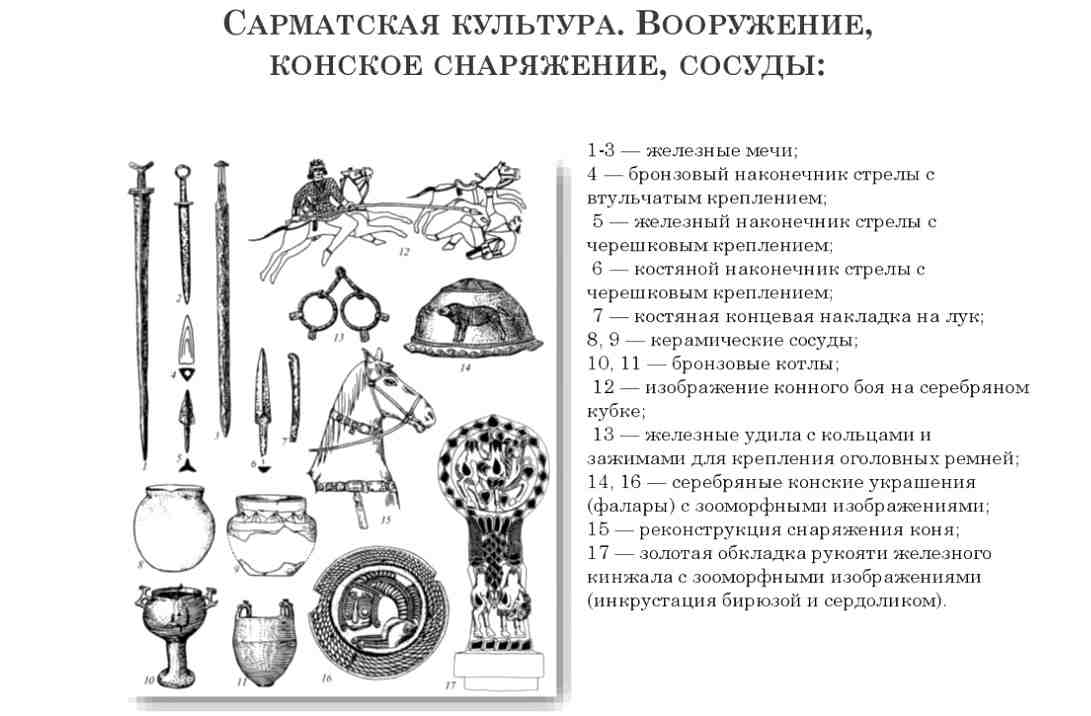

Сарматы сражались как верхом, так и в пешем строю. Их вооружение состояло из короткого изогнутого лука, который на раннем этапе был их главным оружием; колчана, полного стрел; железного меча-акинака, который был длиннее скифского, достигая иногда 130 см в длину; реже — легкого копья или пики с железным наконечником и, совсем уж редко, боевого топора.

Сарматские методы ведения войны мало отличались от военной тактики скифов и других степных народов. В начальный период своей истории они нападали на врага большими группами всадников, которые в совершенстве владели искусством стрельбы из лука на всем скаку. Во II веке до н. э. вооружение сарматских племен полностью изменилось.

Луки и стрелы к тому времени отошли на второй план. На воинах были доспехи из железных пластин, пришитых к толстой коже, и точно такие же доспехи защищали лошадей. Шлемы делались преимущественно из шкур. Поначалу такие доспехи были только у вождей.

Очевидно, сарматы вели тотальную войну против враждебных племен, которые конкурировали с ними за обладание определенной территорией с пастбищами. Подобный способ ведения войны в племенном обществе обычно возникает между двумя этносами, имевшими застарелую и окостенелую вражду. Во время такой войны более сильный народ постепенно ассимилирует, вытесняет и истребляет представителей более слабого.

Самые первые панцири из бронзовых пластин появились в Северном Причерноморье в VI веке до н. э., исключительно в древней Скифии и в северо-западной части Кавказа. В V веке такие панцири уже встречались в сарматских захоронениях в низовьях Волги. В Скифии они довольно часто дополнялись широким боевым поясом из бронзовых или железных пластин или длинных узких полосок, нашитых на кожу или полотно. Подобные доспехи также находили в богатых сарматских могилах раннего периода, с IV по II век до н. э.

Вооруженная кавалерия была известна ассирийцам, позднее ее переняли персы и скифы, а вслед за ними сарматы низовьев Волги. Ее распространение в Центральную Азию имело гораздо большее значение: к концу IV века до н. э. массагеты и хорезмийцы формировали специальные отряды тяжелой кавалерии и разработали тактику их использования в бою.

Кавалерия сражалась в сомкнутом строю, и никто не мог ей противостоять. Освоение этой новой тактики полностью изменило способ ведения войны на востоке: легко вооруженные лучники были отчасти заменены бронированной кавалерией. Китайцы взяли эту новую тактику на вооружение, как и сарматы, в особенности роксоланы, за исключением, правда, языгов.

В сарматский период формировались особые отряды тяжелой кавалерии, состоящие преимущественно из племенной знати. Облаченные в кольчуги сарматские воины, отступающие под натиском римлян, изображены на колонне Траяна. Сарматы на службе в римской армии, одетые в чешуйчатые доспехи, изображены на барельефе арки Галерия в Салониках. Благодаря сарматам подобная тактика получила распространение в Восточной и Центральной Европе, и даже римляне вынуждены были оснастить некоторые части подобным образом.

«Роксоланы считаются хорошими воинами, но все варварские расы и легковооруженные народы не в силах противостоять организованной и хорошо вооруженной фаланге». Это Страбон.

Согласно Тациту, по одиночке сарматы не проявляли особенной храбрости, и их пешие воины сражались плохо, но противостоять их отрядам вооруженной кавалерии было очень трудно. Однако он подчеркивает, что на льду и мокрой земле их длинные копья и мечи оказывались практически бесполезны, поскольку лошади скользили и падали под тяжестью брони. Страбон замечает, что их броня была хоть и непробиваемой, но такой громоздкой, что «те, кто падал в сражении, уже не мог больше подняться».

Набеги велись как в восточном направлении – на Закавказье, так и в западном – через Дунай на римские провинции. Наиболее благоприятным периодом для проведения грабительских набегов сарматов на балканские провинции Римской империи следует признать зиму.

Говоря о роксоланах, Тацит пишет, что «настоящая их страсть не война, а грабёж. Это банда разбойников, которая не успокоится, пока не разорит всю страну».

В античных источниках содержится множество упоминаний о сарматских набегах. Однако представляется, что склонность к грабежам была свойственна лишь тем группам сарматов, что были вытеснены из родных степей восточными соседями. Страбон отмечает, что обитатели степей Северного Причерноморья были скорее воинами, чем разбойниками.

Возможно, наибольший интерес представляет комментарий Страбона относительно влияния греческой и римской цивилизаций на кочевников-сарматов (которых он называет скифами).

«В нашем представлении, — писал он, — скифы наиболее справедливые и благонравные из всех живущих на земле людей. Они также воздержаннее в своих потребностях и меньше зависят друг от друга, чем мы. И все же наш образ жизни развратил почти все народы, открыв им роскошь и чувственные удовольствия, а также низкие уловки, служащие удовлетворению этих пороков и ведущие к бесчисленным проявлениям жадности».

Общественный строй, верования

Античные авторы пишут об общественном строе сарматов очень мало. Он, вне всякого сомнения, очень походил на скифский. Аммиан Марцелин отмечал, что у аланов не было рабов и «все они были благородного происхождения». То же самое, вероятно, можно сказать о сарматских племенах, поскольку ни один из древних авторов не упоминал о наличии у них рабов. Аммиан также говорит, что вождями аланы выбирают «тех, кто прославил себя в сражениях».

У западных сарматов в последние века до н. э. и первые века н. э. были цари или вожди, и до нас дошли имена некоторых из них.

Больше света на общественное устройство сарматов проливает изучение их похоронных обрядов. Мы обнаружили, что на ранней стадии их истории небольшие холмы с бедными погребениями группировались вокруг одного или двух больших по размеру курганов, очевидно над могилами вождей, возможно наследственных.

Тем не менее погребальный инвентарь состоял из одних и тех же предметов, разнилось лишь их количество. То же самое можно сказать о гробницах этого периода, раскопанных в степях Казахстана. Но к концу V века до н. э. уже проявляется разительный контраст между захоронениями как в отношении количества содержимого, так и его качества. Во многих захоронениях не имелось никаких погребальных предметов вообще, в то время как из других, иных по конструкции, удалось извлечь большое количество золота и привозных товаров. Также появляются особые могильники для племенной аристократии.

Эти изменения, несомненно, были результатом перемещений племен, повлекших за собой войны и завоевания. Эти изменения укрепили позиции удачливых военных вождей и одновременно ухудшили положение вождей поверженных и порабощенных племен, не отступивших под натиском завоевателей.

Изучения черепного материала также свидетельствуют о разнородном составе сарматских племен, особенно в поздний период. Значительные различия в погребальных обрядах и конструкции могил, относящихся к одному и тому же периоду и расположенных в одной и той же части кладбища, даже при условии, что погребальные принадлежности одийаковы, приводят нас к такому же заключению.

С сарматами связаны определенные изменения в военном деле народов Северного Причерноморья, поскольку они принесли с собой восточную тактику взаимодействия легких конных лучников и тяжеловооруженных катафрактов. Возможно, уже в предыдущий скифский период были намечены тенденции этого развития, выразившиеся в усилении роли тяжеловооруженных всадников, которые вместе с предводителем составляли ударный кулак, решающий исход битвы в кратковременной рукопашной схватке.

Однако более традиционным для скифов, по крайней мере с консервативной точки зрения античных авторов, оставалась тактика конных лучников, в которой фронтальная атака с последующим ложным бегством занимала главное место. Сарматы, вероятно, развили далее тенденцию ближнего боя.

Ведь еще в среднесарматских погребениях на Дону редко находят предметы защитного вооружения и длинные мечи, обычно – стрелы, мечи, кинжалы. У них предводители, знать и дружинники были тяжеловооруженными катафрактами, имеющими броню на всаднике и реже коне.

Они, судя по всему, составляли лишь небольшой процент от всего войска. В отличие от других номадов, сарматы решались сразу переходить в рукопашную схватку, сражаясь длинными мечами и пиками-контосами, тогда как другие кочевники или вообще предпочитали дальний бой с помощью лука, или, по крайней мере, сочетали дальний и ближний бой.

Особый интерес представляет положение женщин в большинстве сарматских племен, но главным образом среди савроматов, описанных Геродотом.

По его утверждению, они произошли от союза между амазонками и скифами. Этим объяснялся тот факт, что их жены «придерживались образа жизни древних амазонок: охотились верхом и сражались на войне рядом с мужьями, одетые так же, как они». Он также утверждает, что девушке не позволяли выйти замуж, пока она не убьет врага.

Почти такое же описание приводит Гиппократ, который также упоминает, что правую грудь им прижигали в младенчестве, чтобы не затруднять движения правой руки при бросании копья или стрельбе из лука. Позднее Страбон дает подобное же описание амазонок, которые, как в его время считалось, жили в центральной части северных предгорий Кавказа по соседству с некоторыми сарматскими племенами.

Относительно большое количество погребений вооруженных женщин, особенно в савроматских могильниках, обычно рассматривается как подтверждение тому, что в общественном строе савроматов сохранились древние пережитки матриархата.

Гиппократ утверждал, что сарматские женщины были не только воительницами, но и жрицами.

Среди погребального инвентаря женских захоронений в могильниках Южного Урала часто находили закругленные каменные столики с бортиками по краям. Подобные предметы имелись также в сарматских захоронениях в Центральном Казахстане. Такие алтари, часто украшенные в скифском зверином стиле, считаются атрибутами женщин-жриц.

Часть могил, где были найдены каменные алтари, были особой конструкции и отличались богатством погребального инвентаря, хотя подобные предметы попадались и в более бедных захоронениях. Там также встречались бронзовые кольца, ожерелья из полудрагоценных камней, куски белой, красной, зеленой, желтой краски и древесный уголь.

О религиозных верованиях сарматов известно очень мало.

По-видимому, они поклонялись солнцу, так же как и огню, и верили в его очищающую силу. Эти верования и обряды были унаследованы ими от предков, живших в бронзовом веке или даже в неолите.

Об этом можно судить по остаткам костров, сооруженных рядом с захоронениями или над ними, а также по следам огня в могильной яме и, как следствие, частичной кремации; по кускам угля, брошенным в могилу или разбросанным вокруг нее. «Алтари» жриц, вероятно, свидетельствуют о культе огня.

Эти ритуалы, возможно, были также связаны с поклонением солнцу или богу солнца. Позднее, в первых веках нашей эры, среди сарматов, преимущественно аланов, получил распространение зороастризм.

Стоит упомянуть еще несколько особенностей сарматов. Например, Аммиан Марцелин говорит, что у аланов «есть замечательная способность предсказывать будущее. Они собирают прямые ивовые прутья и в определенное время раскладывают их, произнося над ними тайные заклинания, и так узнают, что их ждет в будущем». Сходный обычай у скифов причерноморских степей описан Геродотом несколькими веками раньше.

Еще один устойчивый обычай, впервые отмеченный у скифов Северного Причерноморья, но, вероятно, широко распространенный и среди сарматов, — поклонение железному мечу, «скимитару». Согласно Геродоту меч считался у скифов изображением бога войны Марса, «которому они ежегодно приносили в жертву крупный рогатый скот и лошадей», а иногда также и пленников, захваченных на войне.

Поклонение мечу отмечается уже в IV веке н. э. Аммианом Марцелином, писавшим, что «аланы почитают обнаженный меч, воткнутый в землю, как своего бога войны».

Обычай, который часто ошибочно приписывают всем без исключения сарматским племенам, — искусственная деформация черепа: голову ребенка стягивали тугой повязкой, чтобы по мере его роста она приобретала вытянутую форму.

Впервые такие черепа были обнаружены в могильниках катакомбной культуры в низовьях Волги и Маныча, относящихся к первой половине 2-го тысячелетия до н. э.

Но широкое распространение деформация черепа получила лишь у обитателей волжских степей и восточных аланов во время позднего сарматского периода (со II по IV век н. э.). До 70 процентов мужских черепов, найденных на их кладбищах, подверглись деформации. Такой обычай широко практиковался в Центральной Азии в начале нашей эры, особенно среди гуннов, и от них его, очевидно, переняли восточные аланы, когда еще жили в казахстанских степях.

Сарматы верили в загробную жизнь, которую они представляли продолжением земной. Это отражено в их погребальных обычаях и инвентаре. Усопшим нужно было дать все необходимое для путешествия в загробный мир; мужчин должны были сопровождать их жены, а в более поздний период у некоторых племен вождям должны были прислуживать рабы, которых приносили в жертву на их могилах.

В погребальных обрядах нет единообразия: положение скелета в могильной яме, ориентация по сторонам света, расстановка погребального инвентаря зависели от верований и обычаев, принятых среди различных сараматских племен в разные периоды. Частичная и полная кремация также была свойственна некоторым племенам в определенные периоды.

О существовании других верований и обрядов, преимущественно анимистического характера, говорит присутствие в могилах разбитых или поврежденных бронзовых зеркал, а также амулетов и талисманов. Интерес представляют орнаментированные кабаньи клыки, прикрепленные к мечам или лошадиной сбруе.

На западе иногда поклонялись стелам с примитивным изображением умерших предков. Их обычно устанавливали на захоронении между курганами или плоскими могилами, реже на самом кургане. Антропоморфные стелы не характерны для сарматов, они появились у племен, переселившихся из Северного Причерноморья, после того как те вобрали в себя остатки народов, обитавших здесь до них.

C I в. н.э. сарматы начинают совершать набеги на Римскую империю. Особенно активно они участвую в дакийских войнах (101-102 и 105-106 гг. н.э.) на стороне даков. Позже часть сармат поступает на службу Рима.

Захват остготами Украины около 200 года н. э. положил конец иранскому владычеству на юго-востоке Европы, длившемуся более тысячи лет.

Остготское правление принесло этим краям почти два века процветания, и сарматская и готская культуры оказывали друг на друга взаимное влияние.

Остготской империи не суждено было просуществовать дольше, чем ее предшественникам в Северном Причерноморье, где скифские и сарматские племена последовательно сменяли друг друга на протяжении двух сотен лет.

Около 355 года н. э. гунны вступили в Европу и заполонили степи низовьев Волги и Дона.

Их наступление знаменует начало новой эры — эры тюркского господства в Восточной Европе, продлившейся около восьми веков. Во II и III веках н. э. гунны уже захватили древнюю родину сарматов в Азии и теперь стали хозяевами на последних остававшихся сарматских землях.

Часть живших там восточных аланов отступила на запад, другие искали прибежища на Кавказе, но большинство было захвачено гуннами, которые впоследствии увлекли их за собой в Центральную Европу. Непреодолимый натиск гуннов продолжался, и в 375 году н. э. они уничтожили Остготское королевство.

Свирепые набеги гуннов имели катастрофические последствия для всего Северного Причерноморья. Цветущие боспорские города были опустошены, некоторые (например, Танаис) были полностью разрушены и уже никогда не отстроены заново.

В результате последней большой сармато-аланской миграции, начавшейся после гуннской катастрофы, отдельные племена разошлись почти по всем землям от Волги до Испании и даже до Китая на востоке.

В сущности, это был конец существования сарматов как отдельного народа. У разделенных на мелкие группки и разбросанных по разным регионам сарматов не было возможности сохранить свою национальную самобытность, и им суждено было раствориться либо среди последующих завоевателей, либо среди покоренных народов тех стран, куда они отступили.

V век стал последним для венгерских сарматов. В 405 году н. э. гунны достигли Венгрии, и до 432 года н. э. они были хозяевами на большей части территории страны, поработив жившие там народы, включая остатки сарматов.

Большой контингент восточных аланов — сарматского племени, вступившего в Центральную Европу последним, — по всей видимости, пришел следом за гуннами, насколько об этом можно судить по захоронениям того времени, содержащим керамику гуннского типа и другие предметы восточного характера.

Под давлением обрушившихся на них гуннов большинство аланских племен отступило на запад, но многие остались в степях и впоследствии растворились среди гуннов или других тюркских народов (утигуров, кутригуров, хазар, болгар), которые последовательно, друг за другом, становились хозяевами на юге Восточной Европы.

Отдельные группы аланов смогли сохраниться в степи вплоть до XIII века, когда Гийоме Рубрук встретил их между Крымом и Уралом на своем пути ко двору великого хана Золотой Орды в Каракоруме.

В период упадка сарматы вступили в IV в., когда на их территорию вторглись сначала готы, а затем и гунны. В итоге сарматы оказались под властью гуннов и были втянуты в Великое переселение народов и окзались в территории Римской империи. А часть сармат (в частности, аланы) вместе с вандалами добралась до Африки образовали там свое королевство.

Аланы на Кавказе

Их современные потомки — осетины, небольшой народ, живущий в предгорьях Кавказа, — единственные люди, до сих пор говорящие на языке когда-то многочисленных и могущественных сарматов, хотя и сильно измененном.

Сарматские племена, достигшие Кавказа в IV веке до н. э., и позднее держались исключительно в предгорьях и прилегающих степях. После гуннского вторжения большие группы аланов из степей низовьев Волги, пришедшие в этот регион, разделились на две части: одни осели в предгорьях и слились с сарматскими племенами, появившимися здесь раньше, но большинство углубилось дальше в горы. Они проникли в высокогорные области Центрального Кавказа и заселили области, которые до этого принадлежали народам кобанской культуры железного века.

В конце VI века кавказские аланы пережили нападение авар, а затем — алтайских тюрок. С 650 года они находились в вассальной зависимости от хазар и часто упоминались в хрониках того времени.

Мы знаем, например, что в 558 году вождь аланов Саросий сообщил Юстиниану, сыну Германария, константинопольскому военачальнику в Колхиде, что царь авар хочет установить отношения с Византией. Имя аланского правителя Итаза упоминается в VIII веке. Вся область от долины Кубани до Дагестана именуется Аланией. Эта земля управляется аланами, чьи князья и княжны часто вступают в брак с царствующим домом Грузии в Закавказье.

Когда аланы пришли на эти земли в IV веке н. э., они покорили местные племена неиранского происхождения и жили с ними бок о бок в одних и тех же деревнях, хотя и хоронили своих мертвых на отдельных кладбищах. Это тесное взаимодействие затронуло обе культуры, но в конце концов аланы растворились среди местного населения, которое, по-видимому, превосходило их количеством.

Аланские захоронения также найдены в Дагестане, но на более поздних этапах; область изначальной аланской культуры существенно сжалась вследствие постепенного культурного слияния аланов с местным населением. Сначала исчезли восточная и западная оконечности, и наконец осталась лишь область, ограниченная северными предгорьями Центрального региона. Но страна все еще была известна как Алания, и аланы часто упоминались в хрониках.

Татаро-монгольское нашествие положило конец существованию аланов: с этого момента их имя больше не упоминается, и Алания исчезает из письменных источников. На их месте мы теперь встречаем названия современных народов Северного Кавказа, которые, очевидно, произошли от аланов.