Чем занимались северяне кратко

Северяне – властители северных славянских земель

Северяне представляли собой крупный народ, союз восточнославянских племён. Их называли самым северным этносом среди восточных славян. Однако исследователи считают, что в названии северян скрыто не только слово “север”. На землях северян стояли города Новгород Северский, Листвен и Чернигов.

Территории этого народа простирались через современные Черниговскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую области. О северянах сохранилось не слишком много упоминаний, но имеющиеся сведения дают нам возможность представить, как жили эти славянские общины. Что же значит название северян? Какой была жизнь этого народа?

Этноним народа

Название северян вызывает немало предположений и споров. До сих пор его суть остаётся весьма туманно. Как считал историк Лев Гумилёв, происхождение этнонима могло быть связано с именованием савиров, племён, занимавших во II веке Западный Прикаспий. Сам Гумилёв и его учитель Михаил Артамонов считали, что именно савиры были предками северян, что были ассимилированы славянскими народами.

Археолог Валентин Седов высказывал иную гипотезу. По его версии, слово “северяне” могло произойти от иранского “сев”, означавшему “чёрный”. Что примечательно, к городам северян принадлежал Чернигов, в одном только названии которого можно заметить подтверждение данной теории.

История северян

Интересно, что среди прочих славянских племён северяне выделялись внешне. Останки, найденные археологами в захоронениях на землях северян, указывают, что большинство представителей этого народа отличалось узкими лицами и высоким ростом. У северян были тонкие кости и стройное телосложение.

Основная часть северян расселялась в поречьях Десны, Сейма и Сулы. На мой взгляд, именно эта принадлежность к землям стала аргументом для летописца Нестора, рассказавшего о происхождении северян в «Повести временных лет». Он отмечал, что предками народа были кривичи, что также проживали в долинах указанных рек.

Упоминания о северянах встречаются уже в VIII веке и прослеживаются вплоть до XI столетия. Долгое время на их землях властвовали хазары, которым народ вынужден был платить дань. В дальнейшем череда успешных военных походов князя Олега переменила ситуацию.

Теперь северяне перешли под власть Руси. Северянские и полянские территории были ядром державы. В 907 году говорится, что северяне стали участниками похода на Византию.

Культура на землях северян

О культуре и быте северян сегодня можно судить лишь по археологическим находкам. Одними из самых крупных поселений этих славянских племён считаются Донецкое городище (расположено в Харьковской области) и Крапивенское городище (Белгородская область).

Они открывают нам, что поселения северян были укреплёнными частоколом, вокруг которого создавали ров, что мог бы задержать атаку врага. Славянские племена нередко воевали с другими народами, а потому приходилось постоянно готовиться к возможной войне или осаде городов.

Основным жилищем северян считается полуземлянка, что углублялась в землю приблизительно на метр. Изнутри пол жилища утрамбовывали и засыпали глиной, а на входе делали крепкие ступени (часто из дерева).

Основными занятиями народа были земледелие и скотоводство, активно развивались всевозможные ремёсла. До наших дней сохранилось немало украшений (в частности, лучевых височных колец), что подтверждают версии о развитии обработки металлов у древних племён.

Особенности жизни

Северяне были искусными мастерами в гончарном, столярном и бондарном деле. В захоронениях нередко можно встретить глиняные или стеклянные бусы, что в курганах встречаются в расплавленном состоянии. Помимо них, археологи находят пуговицы, броши, гребешки, что изготавливались из стекла или костей.

На многих предметах быта или украшениях присутствуют определённые образы. Самые популярные – человек, рыба, голова коня. Это отражало основные занятия северян (скотоводство и рыболовство), а также их поклонения определённым животным.

Женщины северян нередко украшали косы серебряными, бронзовыми и золотыми изделиями. Немало таких предметов открывают мастерство древних ювелиров. Кроме того, превосходной отделкой отличаются два турьих рога, предназначенных для пиршеств.

Последнее упоминание о северянах встречается в летописных записях от 1024 года, однако о самом народе вспоминали до XVIII века. Даже в титуле Ивана Грозного есть определение “Северныя страны Повелитель”, что значило властителя территорий северян. Даже сегодня используется название реки на землях, где некогда властвовали северяне, напоминает нам о далёких предках. Это – Северский Донец.

Северяне – народ, что занимал самые северные земли восточных славян. Их племена отличались от соседних народностей внешне, однако род их занятий был типичным для данной местности. До наших дней сохранились названия населённых пунктов, рек и озёр, что напоминают нам о тех, кто некогда проживал на этих землях – северянах. Возможно, именно они помогут нам узнать ещё больше об этом исчезнувшем народе, давшем начало новым славянским племенам.

Северяне

северо, север, северы

В последний раз северяне упоминаются в летописи под 1024 годом.

Содержание

Этимология названия и происхождение

Происхождение названия север(яне) не вполне ясно.

По мнению крупного археолога-слависта Валентина Седова, оно имеет скифско-сарматское происхождение и возводится к иранскому слову «чёрный», что подтверждается названием города северян — Чернигов, а также иранскими гидронимами в бассейне Сейма и Десны (Сейм, Сев, Ропша, Амонь, Тускорь, Нетхарь, Апажа, Хорол, Хоропуть, Эсмань и т. д.). Название реки Сейм (др.-рус. Семь ) восходит к иранскому «тёмная» река, ср. авест. syāma- и др.-инд. śyāma- «тёмный». Название реки Сев, вероятно, имеет иранское происхождение — ср. авест. syava- «чёрный», др.-инд. syava- «чёрно-бурый, гнедой, тёмный». Если так, то название Сев может переводиться как «тёмная, чёрная (река)». [3] По третьей версии, название восходит к вышедшему из употребления древнеславянскому слову, означавшему «родственник». [4]

Антропология

Северяне отличались от прочих славян (например, древлян) узким лицом и долихоцефалией. [7]

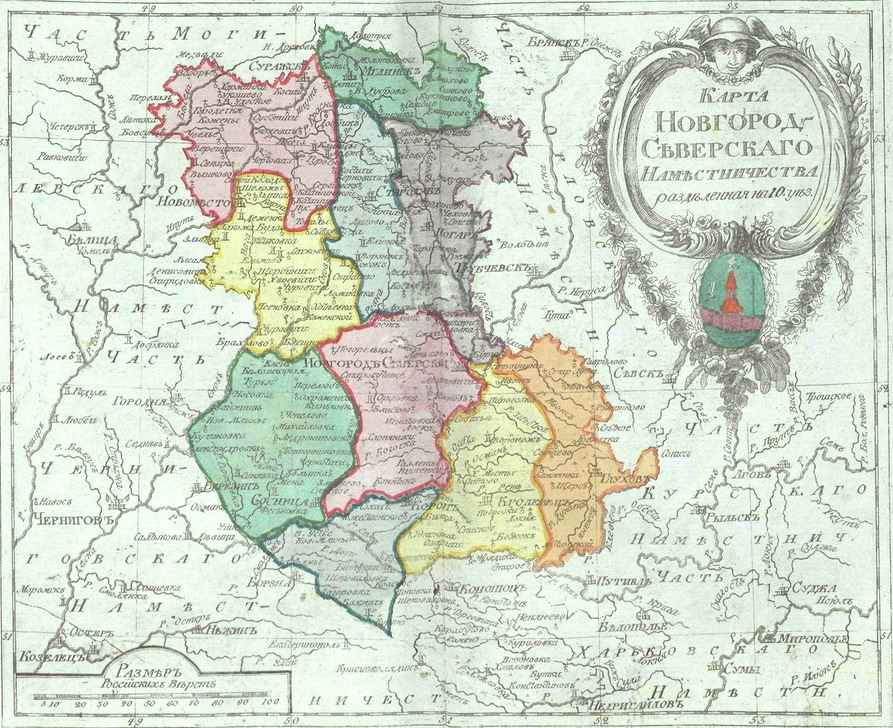

География

Характер местности, где проживали северяне — это поля и перелески, перерезанные крутыми балками и речками, крупные участки леса (длина ок. 60 км, за Путивлем — более густые и протянутые), болотистые места (особенно за Сеймом), отроги Среднерусской возвышенности. Крутые берега рек Ворсклы, Псла, Десны, Сейма, даже небольших Езуча, Терна, Сулы, Ромена — главные места изучения Волынцевской культуры (с. Волынцево, над Сеймом), Роменско-борщевской культуры (акватория Ромена и Сулы).

Соседними племенами северян были вятичи на востоке, радимичи на севере, древляне и поляне на западе. К югу от северян не существовало устойчивых границ и постоянных соседей, и ареал северян в некоторые периоды доходил до устья Северского Донца. Под сильным влиянием северцев были Тмутаракань и Белая Вежа на Дону.

От названия данного племени произошло название региона Северщина, Северская Украина и употреблявшийся ещё в XVII—XVIII веках относительно жителей и выходцев с этих земель термин севрюки. Древнейшим и наиболее важным центром Северской земли был Чернигов. Впоследствии возникли Путивль, Курск и Новгород-Северский.

История

Существование племенного объединения северян как политической единицы прослеживается от VIII до XI века. В IX веке они платили дань хазарам, позже (882) были подчинены князем Олегом и их территория вместе с землёй полян, кривичей и ильменских словен составили ядро Киевской Руси. В 907 приняли участие в походе Олега на Византию. Позже на их территории возникло Черниговское и Переяславское княжества.И северяне стали основным этническим компонентом в формировании современных украинцев Харьковской области и русских Курской области и Белгородской области.

Крупнейший некрополь в Берлицком городище (с. Зелёный Гай под г. Сумы, над р. Псел) обязан проходившему здесь длительное время торговому пути (Рудоман, «из хазар в греки»); видимо, он существовал дольше самих северян как народа.

Последним упоминанием о северянах было летописное сообщение от 1024 года, хотя название «северский» за территорией и рекой Донец сохраняется намного дольше. В XVI веке после присоединения Северских земель к Московскому государству в титуле царя Ивана Грозного появилось дополнение — «Северныя страны Повелитель», то есть всех Северских земель повелитель.

Культура

В ходе археологических исследований обнаружены остатки многочисленных сельских поселений VIII—X веков. Наиболее крупными северскими археологическими объектами являются Крапивенское городище в Белгородской области и Донецкое городище в Харьковской области. Северяне строили линии укрепленных (окруженных частоколом, рвами и валами) городищ для прикрытия славянских земель от кочевников по рекам Псёл и Сейм.

Жилищами северян были полуземлянки, углубленные в землю на 0,5-1,6 м. В жилище вели вырезанные в грунте ступеньки, нередко укрепленные деревом, в одном из углов размещалась печь. Пол жилища тщательно утрамбовывали, промазывали глиной или застилали досками.

Основными занятиями северян были земледелие, скотоводство и различные ремёсла.

Умерших сжигали и хоронили в курганах.

В VIII в. на Днепровском Левобережье формируется комплекс ювелирных украшений, характерный для древностей роменской культуры. Ранняя часть роменских украшений синхронна поздней группе «древностей антов». Эти украшения — звездовидные, шаровидные серьги, серьги с подвеской-балясиной, браслеты с расширяющимися концами — «имеют широкие аналогии в славяно-аварских древностях Подунавья и вкупе образуют как бы слепок с набора украшений юго-западных славян VIII вв».

Во второй половине VIII — первой половине IX в. в комплексе роменских украшений широко представлены и вещи степного круга, характерные для древностей салтовской культуры, связываемой с хазарским населением. На протяжение IX века количество салтовских вещей уменьшается.

Торговля и ремёсла

Важную, если не первую роль, играло земледелие. По крайней мере, судя по остаткам в курганах, относящихся к VIII-IX векам, оно должно было быть значительно развито.

Из ремёсел, насколько можно судить по археологическим находкам, было довольно развито гончарное, бондарное, столярное. Вместе с глиняными монистами попадаются часто каменные, костяные и стеклянные бусы. Вообще стеклянные вещи попадаются во многих курганах отчасти в расплавленном состоянии. Кроме бус из костяных изделий до нас дошли пуговицы, гребенки, пластинки и косточки с разными изображениями рыб, человека и животных (лошадиной головы). Из кости же делались черенки для ножей, которых найдено очень много. Сюда же можно отнести роговые гребни и небольшие гребенки с резьбой и без неё. Развитие рыболовства и скотоводства давали матерьял, как для самых вещей, так и для изображаемых на них резьбой предметов.

Гончарное ремесло оставило после себя следы в целой коллекции глиняных монист, пряслиц и сосудов. Монисты были различных цветов. Иногда они украшались медными подвесками. Монисты и бусы служили предметом украшения, благодаря чему они сохранились лучше других произведений этого ремесла.

У северян были в употреблении бронзовые, серебряные и золотые вещи. Из бронзовых изделий до нас дошли кольца, пряжки. Иногда женщины украшали ими свои косы, а к монистам из глины подвешивали бронзовые подвески. Из золотых и серебряных вещей сохранились предметы наряда, в виде серег, медальонов, колец различных проб, узорчатых серебряных пластинок для украшения сбруи. Из дошедших до нас предметов утвари особенно прекрасной отделкой отличаются два турьих рога, из которых наши предки любили выпить и, как дорогую для себя вещь, украшали получше. Выделка серебряных и других металлических вещей была местная.

Сильно развита была торговля хлебом с Великим Новгородом. Новгородцы вывозили хлеб из областей Смоленской, Полоцкой, Киевской и Черниговской. Взамен северяне получали европейские товары. Дорогой для новгородской торговли служил Днепр, а главной пристанью — город Любечь. Основание его теряется во мраке древности. История застает его уже богатым торговым городом, который ведет торговлю с Византией.

Южная торговля, с Византией, шла из центра Северской земли — Чернигова. Путем торговли служила река Десна, которая тогда была годна для судоходства вверх и вниз. Торговля с Византией относится к давнему времени. Чернигов, наравне с Киевом и другими городами, упоминается в договорах, притом непременно, в каждом. Торговые сношения с Византией были весьма важны. Отсюда получались произведения греческого искусства. Северяне привозили в Византию меха и хлеб. Взамен привозимых товаров, руссы получали золото, серебро, предметы роскоши, а главным образом паволоки.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Висляне • Гопляне • Куявяне • Лендзяне • Любушане • Лицикавики • Мазовшане (Мазуры) • Песничи • Поляне • Серадзане • Тадеши

Силезские племена: Бежунчане • Бобряне (Бобжане) • Голенжицы • Дедошане (Дзядошане) • Ополяне • Слензане • Слупяне

Дечане • Дудлебы • Ганаки • Голасицы • Зличане • Лемузы • Литомеричи • Лучане • Мораване • Пшоване • Седличане (Дечане) • Ходы • Чехи • Чёрные хорваты

Гаволяне: Брежане (Брижане) • Стодоране

Дулебы • Поляне • Суслы • Хорутане

Браничевцы • Дукляне • Захлумляне • Конавляне • Красные хорваты • Неретвляне • Ободриты • Сербы • Тревуняне

Полезное

Смотреть что такое «Северяне» в других словарях:

СЕВЕРЯНЕ — «СЕВЕРЯНЕ» (De Noorderlingen) Нидерланды, 1992, 105 мин. Абсурдная комедия притча. Голландское кино всегда было неравнодушно к чудакам и безумным, словно транслируя непосредственно на экран их абсурдные и сюрреалистические фантазии. Актер Алекс… … Энциклопедия кино

северяне — рян; мн. Жители, уроженцы Севера или северной части какой л. местности, страны, государства. ◁ Северянин, а; м. Рослый с. ◁ Северянка, и; мн. род. нок, дат. нкам; ж. Моя жена с. * * * северяне (север, севера), союз восточно славянских племён в… … Энциклопедический словарь

СЕВЕРЯНЕ — север, наименование группы вост. слав. племен, занимавшей в кон. 1 го тыс. н. э. поречье Десны, Сейма и Сулы. Зап. соседями С. являлись поляне и дреговичи, северными радимичи и вятичи. Вост. и юж. границы С., лежащие по окраине степей, занятых… … Советская историческая энциклопедия

Северяне — группа восточно славянских племён, заселявшая в конце 1 го тыс. н. э. поречье Десны, Сейма и Суды. Восточная и южная границы С., лежавшие по окраине степей, занятых кочевниками, не были постоянными, временами они достигали верховьев… … Большая советская энциклопедия

Северяне — I мн. Уроженцы, жители Севера (северной части какой либо местности, страны). II мн. Древнее племя восточных славян, обитавшее в бассейне реки Десны. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Северяне — I мн. Уроженцы, жители Севера (северной части какой либо местности, страны). II мн. Древнее племя восточных славян, обитавшее в бассейне реки Десны. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

СЕВЕРЯНЕ — отдельное славянское племя; появились между Донцом и Сулой в VII в., но во второй половине VIII в. переместились глубже в леса на р. Десну. На их место с новой волной Славян пришли Асы и некоторое количество Болгар, прозванных Черными. Русский… … Казачий словарь-справочник

Чем занимались северяне кратко

Северщина – одна из наиболее обширных племенных территорий в Древней Руси. К Северщине в разное время (географически и этнически) относились такие города, как Чернигов, Новгород-Северский, Переяславль (пожалуй, три вышеперечисленных города исторически являлись центром Северской земли), Севск, Стародуб, Комаричи, Брянск, Козельск (в меньшей степени), Трубчевск, Глухов, Рыльск, Путивль, Полтава, Глинск, Недригайлов, Хотмыжск, и, естественно, Курск и Белгород. Под сильным влиянием северцев были Тмутаракань и Белая Вежа на Дону.

Северя́не (север) — восточно-славянский племенной союз, населявший в VIII — начале IX вв. территорию современных Черниговской, Сумской и Курской областей. В археологии отождествляется с роменско-борщевской культурой.

Этимология названия и происхождение

Происхождение названия север(яне) не ясно. Объяснение от славянского сивер, север, несмотря на схожесть звучания, является маловероятным, так как северяне не были наиболее северным из славянских племён. По одной из версий, имя может быть связано с названием кочевого племени савиров. По мнению В. В. Седова оно имеет скифско-сарматское происхождение и возводится к иранскому слову «чёрный», что подтверждается названием города северян — Чернигов. По третьей версии, название восходит к вышедшему из употребления древнеславянскому слову, означавшему «родственник».

Соседними племенами северян были вятичи на востоке, радимичи на севере, древляне и поляне на западе. К югу от северян не существовало устойчивых границ и постоянных соседей, и ареал северян в некоторые периоды доходил до Северского Донца.

От названия данного племени произошло название региона Северщина, Северская Украина и употреблявшийся еще в XVII—XVIII веках относительно жителей и выходцев с этих земель термин севрюки. Древнейшим и наиболее важным центром Северской земли был Чернигов. Впоследствии возникли Путивль,Курск и Новгород-Северский.

Существование племенного объединения северян как политической единицы прослеживается от VIII до XI века. В IX веке они платили дань хазарам, позже (882) были подчинены князем Олегом и их территория вместе с землёй полян составили ядро Киевской Руси. В 907 приняли участие в походе Олега на Византию. Позже на их территории возникло Черниговское княжество.

Последним упоминанием о северянах было летописное сообщение от 1024 года. Потомками северян считаются севрюки — локальная этническая группа XV — XVII вв., по образу жизни близкая казакам.

В ходе археологических исследований обнаружены остатки многочисленных сельских поселений VIII—X веков. Северяне строили линии укрепленных (окруженных частоколом, рвами и валами) городищ для прикрытия славянских земель от кочевников по рекам Псёл и Сейм. Жилищами северян были полуземлянки, углубленные в землю на 0,5-1,6 м. В жилище вели вырезанные в грунте ступеньки, нередко укрепленные деревом, в одном из углов размещалась печь. Пол жилища тщательно утрамбовывали, промазывали глиной или застилали досками.

Основными занятиями северян были земледелие, скотоводство и различные ремёсла.

Умерших сжигали и хоронили в курганах.

Северская земля, или Северщина

Этническая история старинного русского края

Край древних северян

Обширные земли по течению Десны, левого притока Днепра, и реки Сейм, притока Десны, а также далее на восток, до долин Дона и Северского Донца, издревле заселенные славянами, по имени племени северян получили название Северского края, или Северщины. Подобно многим другим историческим регионам Руси, границы Северской земли были весьма подвижны. Области расселения племени северян, границы владений Черниговских и Переяславских князей уходили далеко за пределы исторической Северщины. Тем не менее, можно констатировать, что исторический центр Северской земли (Северщина в собственном смысле слова) представляет территории современных Черниговской и Сумской областей Украины, западных частей современных Брянской, Курской и Белгородской областей РФ, а также небольшой территории современной Белоруссии до реки Сож. На юге и юго-востоке Северские земли граничат со степью, борьба с обитателями которой во многом и определяла древнюю историю края. Земли Северщины в древности были покрыты густыми лесами, и только на юг и восток леса постепенно сменялись лесостепью и степью.

При этом славянизация савиров началась достаточно рано. Вероятно, что когда савиры впервые были упомянуты Птолемеем, они уже были смешанным народом. Показательно, что река Десна, главная речная артерия края, изначально имела славянское название. Кстати, слово «Десна» означает «правая». Мы знаем, что Десна вообще-то является левым притоком Днепра, но ведь славяне продвигались с юга, и для них Десна действительно была справа. Интересно, что название «северяне» было переосмыслено славянами, ведь долгое время, вплоть до массовой миграции славян на северо-восток, северяне на самом деле были одним из самых северных славянских племен.

Северяне, как можно судить по археологическим раскопкам, уже в VIII-X веках были одним из самых развитых и культурных славянских племен. (К ним относилась так называемая Роменско-Борщевская археологическая культура).

Впрочем, довольно долго Северская земля управлялась своими племенными князьями. В договоре с Византией упоминались некие «светлые князья» северян. Когда Владимир Святославич (980-1015) давал своим сыновьям уделы, то столь значительный город как Чернигов своего удельного князя не получил. Известный историк М.Н.Тихомиров предположил, что или Чернигов оставался за самим Владимиром, или Черниговом и Северской землей управляла своя династия. Существование «Черной могилы», в которой похоронен неизвестный князь конца X века, говорит в пользу второго предположения[2]. В 1024 году Чернигов своевольно захватил и стал там княжить Мстислав Владимирович, брат Ярослава Мудрого. Мстислав был князем в Тмутаракани, опираясь на ресурсы которой сумел разгромить в битве под Лиственом Ярослава Мудрого и захватить Чернигов. Впрочем, Мстислав помирился со старшим братом, забрав себе половину Руси по левой стороне Днепра. После смерти Мстислава в 1036 году Черниговым стал управлять киевский князь. Впрочем, Ярослав Мудрый перед смертью в 1054 году разделил Русь между сыновьями. Чернигов достался второму сыну Святославу Ярославичу. Этот факт являлся лучшим свидетельством значения Северской земли на Руси. Его потомки правили (с небольшими перерывами) Черниговским княжеством на протяжении веков. Но тогда же часть земли северян были включены в состав отдельного Переяславского княжества, стол которого занял Всеволод, четвертый сын Ярослава Мудрого. Переяславщина занимала слишком выгодное географическое и стратегическое положение, находясь на пути вторжения кочевников степи на Русь, и поэтому стало отдельным княжеством, под властью одного из сыновей князя Всея Руси.

Великое княжество Черниговское

Черниговское княжество было обширным, занимая площадь до 400 тысяч км2, простираясь от Днепра на западе до Москвы-реки на востоке, от современной южной Белоруссии до Тамани с Тмутараканским княжеством на Черном море. Не только потомки северян, но также и потомки радимичей, полян и вятичей населяли Черниговское княжество. Не менее 60 древнерусских городов, упомянутых летописцами до середины XIII столетия, находились в Черниговском княжестве. Среди самых древних городов Северщины был Любеч, находящийся на Днепре, родина Малуши-Любечанки, матери князя Владимира и соответственно, родоначальницы всех Рюриковичей. Неслучайно именно в Любече в 1097 году состоялся известный съезд всех русских князей. Город Путивль на Сейме впервые упоминается в летописях в 1146 году как уже крупный самостоятельный город, жители которого славились своим богатством. Под тем же 1146 годом упоминается Новгород-Северский, столица одного из удельных княжеств Черниговского великого княжества. Тогда же упоминается в летописях и город Дъебрянск (современный Брянск), расположенный в дебрях. Впрочем, тогда это был еще не очень значительный город. Город Курск, впервые упомянутый в 1095 году, родился значительно ранее. В XII веке в Курске уже сидели свои удельные князья, подчиненные великому князю Черниговскому. Из других городов Черниговской земли летописи упоминают Сновск (1068), Нежатина Нива, будущий Нежин (1078), Стародуб (1080), Прилуки (1085), Вщижь (1112), Козельск (1146), Севск (1146), Карачев (1146), Трубчевск (1185), Глухов (1152), Брягин, Мглин, Гомий, ныне Гомель,(1142), Донец (ныне не существующий город на реке Уде на Харьковщине), и др. Но самым крупным городом Северщины оставался Чернигов.

Великое княжество Черниговское включало земли не только северян, но и радимичей (Гомий на реке Сож), полян и вятичей. При этом часть северских земель оставалась в Переяславском княжестве. Как видим, старая племенная идентичность исчезала, заменяясь территориальной («черниговцы»). Племенное понятие «Северяне» исчезло, уступив географическому определению Черниговской земли. Как и всюду на Руси, «племя» в народной идентичности было заменено на «землю». Но воспоминания о длительном и славном существовании северян не исчезли. Не случайно основная часть Черниговского княжества сохранила в веках имя «Северской земли».

Черниговскими землями правила ветвь Рюриковичей, получивших прозвище Ольговичей от имени Олега Святославича, внука Ярослава Мудрого, который с помощью половцев сумел отвоевать свою «отчину» в 1094 году, и удерживать вплоть до смерти в 1115 году. Ольговичи даже несколько захватывали Киев и претендовали на роль князей Всея Руси. Правда, Киев Ольговичи не смогли закрепить за собой, что во многом объяснялось упадком самого Киева, превратившегося в своего рода почетный кубок, который захватывал самый сильный на тот момент князь. Впрочем, Чернигов Ольговичи сумели удержать.

Батыево нашествие оказалось страшным ударом для Черниговского княжества. Чернигов и многие другие города были сожжены и разграблены. Население Северской земли значительно сократилось, особенно в районах, прилегающих к степи. В Переяславе, некогда одном из самых значительных княжеских столов Руси вообще исчезло княжение, и была упразднена местная епархия по причине резкого уменьшения паствы.

Город Чернигов пережил такой упадок, что столицей Черниговского княжества стал Брянск (Дебрянск), надежно прикрытый лесными дебрями. Туда же была перенесена и кафедра Черниговского епископа. Князь Михаил Черниговский, отказавшийся выполнять унизительный языческий обряд, пройдя между пылающими кострами, был в 1246 году замучен в Орде. Но постепенно Северская земля начала возрождаться. Примерно в 1350 году Черниговщина попала под власть литовских князей. Впрочем, далекие литовские князья во внутреннюю жизнь Черниговского княжества не вмешивались. Показательно, что до 1415 года в церковном отношении Северская земля полностью зависела от Московского митрополита и подчинялась ему.

Тем не менее, постепенно Северская земля стала все больше дробиться на уделы. Собственно, уже в середине XII века из Черниговского княжества выделилась Северская земля (в узком смысле слова) с городами, удельными столицами Новгород-Северским, Путивлем, Рыльском и Курском. В годы ордынского ига и литовского господства дробление только усилилось. К концу XIV века в верховьях реки Оки сложилась целая группа т.н. Верховских княжеств. Они существовали как буферные образования между Литвой и Москвой, пытаясь сохранить свою автономию, используя конфликты между Вильной и Москвой. Однако постепенно верховские князья «отъезжали» вместе со своими владениями на Москву. К 1494 году большинство верховских земель были присоединены к Московскому государству. Верховские князья, потомки Ольговичей, влились в ряды московской аристократии, дав России князей Барятинских, Волконских, Воротынских, Новосильских, Оболенских и других, сыгравших выдающуюся роль в истории страны. В 1500 году, в ходе следующей русско-литовской войны, Брянск и Чернигов и весь край были также присоединены к Московскому государству. Как писали летописцы, «князь московскии забрал вси земли сиверские и всю Сивер». «все городы северские и всее Северу».

Севрюки

В «украинных городах» Московского царства именно севрюки несли пограничную службу на степных заставах. При этом севрюки и в официальных документах, и по своему быту резко отличались от «черкас» (выходцев из Малороссии), казаков и «сведенцев» (московских служилых людей, переведенных на жительство из центральной России). В сословном плане севрюки четко отделяли себя от крестьян, торговых людей и дворян. Но севрюки не имели единого центра и руководства, что отличало их от казаков и, вероятно, стало причиной быстрого исчезновения севрюков как социальной группы. В период русско-литовских войн XVI века севрюки активно участвовали на местном театре военных действий как своего рода спецназ. Еще более прославились севрюки, защищая русскую землю от набегов крымских и ногайских татар. Впрочем, нередко севрюки просто занимались разбоем, не брезгуя грабить и своих соотечественников.

В начале XVII века севрюки, как и весь Северский край, поднялись против царя Бориса Годунова, присягнув на верность Лжедмитрию. На северских землях произошел ряд кровопролитных сражений, правительственные войска весьма зверски подавляли восстания. Так, была совершенно опустошена Комарицкая волость. Впрочем, севрюки активно сражались в восках Ивана Болотникова, а также в рядах различных противоборствующих сторон в период Смуты.

Между Польшей и Москвой

По Деулинскому миру 1618 года Северская земля отошла к Польше. В составе Речи Посполитой из присоединенных Черниговских земель было создано отдельное Черниговское воеводство. Чернигов получил в 1623 году права самоуправления (что, впрочем, в условиях XVII века было уже не актуально). Главным последствием Деулинского мира было то, что Северский край был разделен. Черниговские земли оказались под польской властью, но Брянск, Курск и Орел остались в составе России. Так границей была разделена единая на протяжении тысячелетия Северская земля. Хотя между государственными границами Северщина пребывала разделенной недолго, но даже после воссоединения с Россией Северская земля оставалась разделенной внутренними административными границами.

Северщина украинская и российская

А потом грянули потрясения XX века. С 1917 года стремительно менялись власти. Образовалась Украинская республика. В 1919 году четыре северных уезда Черниговщины в состав Украинской советской республики не вошли и остались в России, в составе Брянской губернии. Собственно Черниговская область была образована в 1932 году. В 1939 году Президиум Верховного Совета СССР разделил Черниговскую область и отдал 17 районов в новообразованную Сумскую область УССР.

Все это проявилось с особой силой в период Великой Отечественной войны. Черниговская и Северская области были заняты немцами уже в сентябре 1941 года. Но уже вскоре оккупанты столкнулись с партизанами. В Спадщанском лесу под Путивлем 18 октября 1941 года С. А. Ковпаком был создан партизанский отряд, который успешно действовал, совершая рейды далеко за пределы края. В Черниговской области осенью 1941 года путем слияния нескольких самочинно возникших партизанских групп было создано партизанское соединение А.Ф. Федорова. Существовали также и другие партизанские отряды.

Вскоре партизаны начали проводить уже крупные боевые операции. 27 мая 1942 года Ковпак даже занял на сутки город Путивль, в июле 1942 года ковпаковцы овладели большим селом Старая Гута, из которого осенью двинулись рейдом на Правобережную Украину.

Осенью 1943 года, накануне форсирования Днепра, партизаны действовали особенно активно. Партизаны захватили и удержали ряд стратегически важных переправ через Днепр, Десну и Припять.

Брянская область, которая во многом была частью исторической Северщины, также показала примеры партизанской славы. Лесные массивы по берегам Десны центром крупного партизанского очага. Именно здесь базировались, готовясь к рейдам, отряды Ковпака, Сабурова и Федорова. Партизаны самостоятельно взяли город Бежицу и активно содействовали Красной армии при освобождении Брянска.

После распада СССР Северщина оказалась разделенной между РФ и Украиной. Украинская часть в значительной степени является украиномовным, но даже после «майданов» самостийники остаются маргинальной частью населения. В основном «жовто-бакиные» взгляды на Черниговщине выражают лишь отдельные профессиональные украинцы. Думается, что земля древних северян останется единой частью единой России.

[1] Енуков В. В. Славяне до Рюриковичей. Курск, 2005 // http://old-kursk.ru/book/enukov/rurik001.html

[2] Тихомиров М.Н. Древнерусские города. СПб, Наука, 2008, с. 252.

[3] Борисёнок Е. Феномен советской украинизации. М, Европа, 2006, с. 110-111.