Чем занимались войска нквд

НКВД в бою: чем на самом деле занимался народный комиссариат? (4 фото)

Двадцать второго июня 1941 года первыми приняли бой пограничники. Однако даже в позднесоветское время при съёмках фильмов о героизме солдат и командиров погранвойск факт, что «зелёные фуражки» официально назывались «Пограничные войска Народного комиссариата внутренних дел СССР» и находились под общим командованием Л. П. Берии, старательно обходили стороной.

Именно пограничники после первых боёв стали основой для созданных 25 июня 1941 года войск НКВД по охране тыла. Правда, тех, кто начал войну в первые часы «самого длинного дня», среди них было не много (орфография и пунктуация источника здесь и далее сохранены. — Прим. ред.):

«30.6.41 вышедший с четырьмя человеками из окружения лейтенант Наумов, включившись в линию, доложил. Застава 10 была окружена двумя батальонами противника с миномётами. Застава (в) количестве 116 человек (под) командой начальника штаба 3 комендатуры капитана Киреева, обороняясь от сильного огня противника, несла потери. В 16:00 Киреев всем составом начал выход из окружения, неся большие потери (в) силу занятия противником межозёрного перешейка. Выходящий из окружения Киреев вынужден был под огнём переправляться через озеро, неся особо большие потери. (По) словам Наумова (из) окружения вышло 15-20 человек, на лицо же оказалось пятеро человек; судьба остальных вышедших (из) окружения неизвестна».

Охрана встаёт оградой

(На фото: Командир 46-го отдельного Краснознамённого бронепоезда войск НКВД СССР по охране железных дорог майор Г. Ф. Фирсов )

В подчинении Лаврентия Павловича как главы НКВД были не только погранвойска, но и многие другие части. Четвёртая дивизия войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, как видно из её названия, должна была охранять железные дороги. Некоторым подразделениям дивизии тоже пришлось вступить в бой в первые часы войны — например, гарнизону 114 полка, охранявшему мост через реку Прут. Наиболее тяжёлыми стали бои в сентябре, когда дивизия, у которой не было положенной обычным частям Красной армии зенитной и полевой артиллерии, получила приказ прикрыть отход 37-й армии Юго-западного фронта. Сто тридцать три страницы отчёта о боевых действиях дивизии читаются как роман в стиле «Вархаммер 40 000»:

«Немцы подошли на 50 метров и кричали: „Рус, сдавайся!“ — с возгласом — „Чекисты не сдаются“ — пулемётчики Морозовский (член ВЛКСМ) и Юрченко (б/п) открыли мощный пулемётный огонь, отбросив немцев».

«Красноармеец-снайпер Недожавенко (канд.ВКП (б)), заметив миномёт противника, пробрался в тыл к немцам, спрятался в сарай и метким огнём из снайперской винтовки уничтожил два миномётных расчёта, затем подполз к пушке ПТО и гранатами уничтожил её расчёт, после чего незаметно пробрался к станковому пулемёту противника и гранатами уничтожил и его расчёт».

В тылу врага

Если смотреть на список награждённых сотрудников НКВД во время Великой Отечественной, то чаще других в строке «место службы» будет стоять «ОМСБОН НКВД».

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД подчинялась знаменитому разведчику и диверсанту Павлу Судоплатову, а её задачей с 42-го года стала подготовка отрядов для действий в тылу противника. Действовавший под Ровно отряд Д. Медведева составляли бойцы «особой бригады», ранее уже воевавшие в составе лыжного отряда № 4/70 зимой 42-го. А осенью 41-го эта бригада воевала на подступах к Москве.

«Группа отряда в количестве 35 человек, под командованием капитана Васина с приданными отряду 25 чел. шоферов атороты 10 армии обороняла д. Попково.

23.1.42 в 10.20 по дороге от Брынь к Попково появились пять танков, а за ними пехота и обоз.

Отряд приготовился к бою. Имеющееся зенитное орудие открыло огонь по танкам прямой наводкой, найденные Васиным два миномёта были приспособлены для стрельбы и тоже открыли огонь. Танки противника стреляя из орудий, подходили к деревне и поджигали дома, в которых оборонялись бойцы отряда.

Из вошедших четырёх танков был подбит ещё один танк и подожжён один танк. Несмотря на наличие перевеса сил и средств у противника в несколько раз (в 10-15 раз) и принятый обходной манёвр противника справа, отряд продолжал вести бой 4,5-5 часов. В результате боя отряд уничтожил до 100-110 человек немцев. Потери отряда шесть человек убитыми, один раненым и 13 пропавшими без вести. Сам капитан Васин и комиссар — политрук Утяшев убиты».

Секретные агенты в бою

(На фото: Бойцы внутренних войск НКВД в Сталинграде)

То, как лихо дрались отборные диверсанты, понятно и объяснимо. Но была у НКВД ещё одна категория людей, о которых вспоминают редко и неохотно.

Работа осведомителя, или «стукача», у людей, как правило, ни с чем хорошим не ассоциируется. В самом деле, чего ждать от человека, который докладывает «кровавой гэбне» о своих боевых товарищах. Пусть даже те сговариваются прострелить себе что-нибудь ненужное, чтобы оказаться подальше от фронта, или вовсе выбрать «воздух свободы» и баварское пиво с сосисками, которые обещают немцы в листовках-пропусках.

С другой стороны, даже странно — никаких преимуществ работа сексотом у особистов не давала. В бой они шли так же, как и все прочие бойцы. Или даже ещё активнее.

«В боях агентурно-осведомительная сеть в основной своей массе проявила образцы героизма, за что по 74-й стр (елковой) дивизии награждено и представлено к правительственной награде 66 человек. Так, например: действующий резидент 78-го сп „Жаров“ за подбитые два танка противника представлен к правительственной награде — ордену Отечественной войны 2-й степени. Резидент „Грузев“ за подбитые два танка из ружья ПТР представлен к награде — ордену Отечественной войны 2-й степени. В момент, когда во 2-м батальоне 109-го сп из дер. Протасово 8.VII-43 г. под натиском танков противника личный состав дрогнул, опасность угрожала прорыву переднего края, „Абрагимов“ личным примером увлёк бойцов, на месте устраняя возникшую панику, остановил бегущих бойцов, вместе с которыми организовал отбитие атаки противника, за что на 2-й день „Абрагимов“ награждён орденом Красной Звезды».

«Осведомитель „Красников“ (отдел контрразведки „Смерш“ 51-й танковой бригады) по отношению состоявшего на списочном учёте как ранее проживавшего на оккупированной территории красноармейца Медяника, проявлявшего трусость в бою, принял необходимые меры, предупредив его, что в случае проявления трусости в бою, он примет к нему меры, вплоть до расстрела. После этого Медяник активно участвовал в боях.

В атаке на совхоз „1 Мая“ командир танка 51-й танковой бригады, являющийся нашим осведомителем под псевдонимом „Петров“, несмотря на то, что его танк был подбит и начал загораться, вёл непрерывный огонь по противнику, и только тогда, когда танк окончательно был выведен из строя, прекратилась стрельба из танка. Весь экипаж, возглавляемый источником „Петров“, героически погиб».

«1 августа 1943 г. 3-й батальон 16-го стрелкового корпуса 102-й стр. дивизии в районе с. Красная Стрелица попал в окружение немецких войск. Находясь в окружении, красноармеец Романов начал агитировать бойцов прекратить сопротивление и сдаться в плен немцам. Находившиеся вместе с Романовым красноармейцы-осведомители расстреляли Романова. После этого подразделение ещё несколько дней стойко дралось и затем вместе с батальоном вышло из окружения противника.

В боях за дер. Философово Орловской области резидент роты 391-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии „Кудашев“ — командир взвода и осведомитель из его резидентуры „Мендыбаев“ с небольшой группой бойцов ворвались в сильно укреплённый узел противника. Противник на этом участке предпринял наступление, обошёл этот узел, и они остались в тылу противника. Указанная группа бойцов под руководством „Кудашева“ и „Мендыбаева“ в течение двух суток отбивалась от немцев. Немцы несколько раз предлагали окружённой группе сдаться и после каждого отказа штурмовали этот узел сопротивления, но безуспешно. Группа продержалась до прихода наших частей. „Кудашев“ представлен к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза, „Мендыбаев“ награждён орденом Красного Знамени.

А что же заградотряды?

В завершение нельзя не упомянуть и эти, крайне мифологизированные в общественном сознании подразделения. На самом деле к частям НКВД они как раз имеют довольно слабое отношение, поскольку создавались в рамках обычных армейских подразделений. То, чем именно они на самом деле занимались и какие люди в них попадали, хорошо иллюстрирует следующий документ:

«Заградительные отряды стрелковых дивизий созданные по приказу тов.Сталина за 20 дней работы оказали громадную помощь и в деле поддерживания порядка в тылах частей и поддерживании дисциплины в войсках.

Заградительным отрядом 310 стрелковой дивизии за этот период задержано 740 человек бойцов и младших командиров, оставивших поле боя, следующих в тыл: из них 14 человек направлены в особые отделы дивизий, остальные организовано возвращены в свои части.

Этим же отрядом собрано брошенного оружия: ручных пулемётов 5, станковых пулемётов 5, винтовок 364, винтовок самозарядных 94, ППД 2, ручных гранат 444, ротных миномётов 5, винтовочных патронов 15000, патронов винтовочных немецких 134000, ручных гранат немецких 48.

Заградительным отрядом 4-й гвардейской дивизии с 29.9 ро 5.10.41 г. задержано уходящих в тыл 117 человек своей дивизии и 44 человека других дивизий. Этим же отрядом задержаны 54 человека раненых заподозренных в членовредительстве.

Заградительный отряд 286 сд хорошо организованной работой достиг максимального сокращения ухода с поля боя.

Первые дни работы заградительный отряд дивизии задерживал 20-30 человек, последнее же время количество задержанных не превышает 10-ти человек в день Наряду с прекрасной работой заградительных отрядов, командиры дивизий уделяют слабое внимание подбору людей в отряды и недостаточно заботятся о материальном обеспечении их.

Заградительные отряды пополняются случайными людьми. 310 сд. на пополнения отряда направлены бойцы, задержанные в тылу дивизии этим же отрядом».

Заградотряд, в который посылают им же задержанных бойцов, — такого вы в кино не увидите. Хотя как знать — может, когда-нибудь и такой фильм снимут.

«Чёрный миф» о чекистах: войска НКВД в Великую Отечественную войну

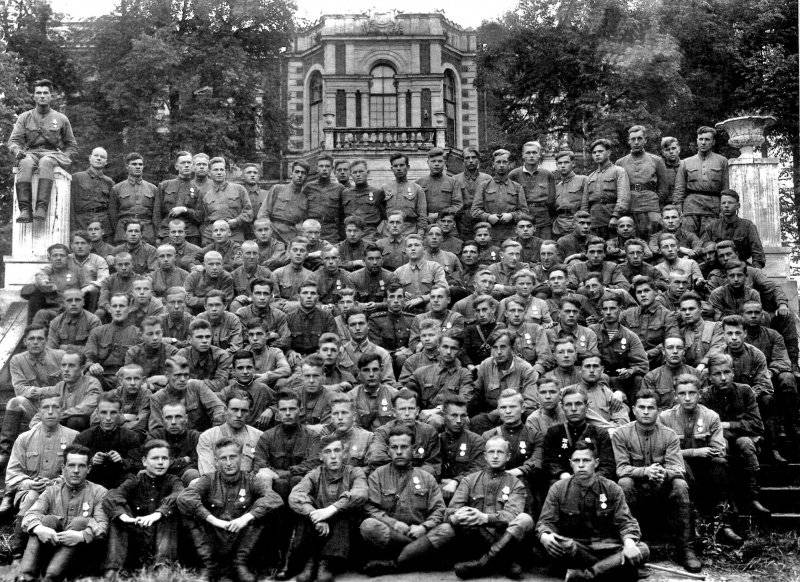

Коллективный снимок действующих бойцов-диверсантов 88-го истребительного батальона УНКВД города Москвы и Московской области — спецшколы подрывников УНКВД города Москвы и Московской области. Осенью 1943 года все они были переведены в состав спецроты Управления войск НКВД по охране тыла Западного фронта, а 6 марта 1944 года большинство из них пополнили собой ряды секретных сотрудников Разведывательного отдела штаба Западного (с 24 апреля 1944 года – 3-го Белорусского) фронта. Многие не вернулись из зафронтовой командировки в Восточную Пруссию.

Защитники вооружённых сил

В условиях войны информация приобретает особое значение. От того, чем больше ты знаешь о противнике и чем меньше он о твоих ВС, экономике, населении, науке и технике, зависит, победишь ты или потерпишь поражение. Защитой информации занимается контрразведка. Бывает, что один-единственный разведчик или диверсант противника может причинить ущерб гораздо больший, чем целая дивизия или армия. Всего один пропущенный контрразведкой вражеский агент может обессмыслить труд значительного количества людей, привести к огромным людским и материальным потерям.

Контрразведчики выполняли и массу других важных функций: выявляли вражеских диверсантов и агентов в прифронтовой полосе, готовили и забрасывали в тыл опергруппы, вели с противником радиоигры, передавая им дезинформацию. НКВД сыграло ключевую роль в организации партизанского движения. Сотни партизанских отрядов были созданы на основе заброшенных в тыл противнику оперативных групп. Смершевцы проводили спецоперации при наступлении советских войск. Так, 13 октября 1944 года в еще удерживаемую гитлеровцами Ригу проникла оперативная группа УКР «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта в составе 5 чекистов под командованием капитана Поспелова. Опергруппа имела задачу захватить архив и картотеки немецкой разведки и контрразведки в Риге, которую гитлеровской командование собиралось эвакуировать при отступлении. Смершовцы ликвидировали сотрудников абвера и смогли продержаться до вступления в город передовых частей РККА.

Ясно, что большинство из этих людей заслуживали самого строго наказания, вплоть до высшей меры. Однако «кровавый» сталинский режим в связи с Победой над Третьим рейхом проявил к ним снисхождение. Коллаборационисты, каратели и предатели были освобождены от уголовной ответственности за измену Родине, и дело ограничилось отправкой их на спецпоселение сроком на 6 лет. В 1952 году значительная часть из них была освобождена, причем в их анкетах не значилось никакой судимости, а время работы во время ссылки было записано в трудовой стаж. В ГУЛАГ направили только тех пособников оккупантов, у которых выявили серьёзные конкретные преступления.

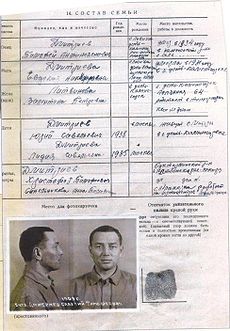

Взвод разведки 338-го полка НКВД. Фото из семейного архива Николая Ивановича Лобахина. Николай Иванович на фронте с первых дней войны, 2 раза был в штрафном батальоне, имел несколько ранений. После войны в составе войск НКВД ликвидировал бандитов в Прибалтике и на Украине.

В Прибалтике на 5-й день войны была сформирована 22-я мотострелковая дивизия НКВД, которая сражалась совместно с 10-м стрелковым корпусом РККА под Ригой и Таллинном. В битве за Москву приняли участие семь дивизий, три бригады и три бронепоезда войск НКВД. В знаменитом параде 7 ноября 1941 года участвовала дивизия им. Дзержинского, сводные полки 2-й дивизии НКВД, отдельная мотострелковая бригада особого назначения и 42-я бригада НКВД. Важную роль в обороне советской столицы сыграла Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) Наркомата внутренних дел, которая создавала минно-взрывные заграждения на подступах к городу, проводила диверсии в тылу противника и т. д. Отдельная бригада стала учебным центром подготовки разведывательно-диверсионных отрядов (их формировали из сотрудников НКВД, иностранцев-антифашистов и добровольцев-спортсменов). За четыре года войны в учебном центре подготовили по специальным программам 212 групп и отрядов общей численностью 7316 бойцов. Эти соединения провели 1084 боевые операции, ликвидировали примерно 137 тыс. гитлеровцев, уничтожили 87 руководителей немецкой оккупационной администрации и 2045 немецких агентов.

Отличились энкавэдэшники и в обороне Ленинграда. Здесь сражались 1-я, 20-я, 21-я, 22-я и 23-я дивизии внутренних войск. Именно войска НКВД сыграли важнейшую роль в налаживании сообщения между окружённым Ленинградом и Большой землей — в строительстве Дороги жизни. Силами 13-го мотострелкового полка НКВД за месяцы первой блокадной зимы по Дороге жизни было доставлено в город 674 т различных грузов и вывезено из него более 30 тыс. человек, преимущественно детей. В декабре 1941 года 23-я дивизия войск НКВД получила задачу охранять доставку грузов по Дороге жизни.

Зимой 1942—1943 гг. Наркоматом внутренних дел была сформирована Отдельная армия в составе 6 дивизий. В начале февраля 1943 г. Отдельная армия НКВД была передана на фронт, получив наименование 70-й армии. Армия вошла в состав Центрального фронта, а затем 2-го и 1-го Белорусского фронтов. Бойцы 70-й армии проявили мужество в Курской битве, в числе других сил ЦФ остановив ударную группировку гитлеровцев, которая пыталась прорваться к Курску. Армия НКВД отличилась в Орловской, Полесской, Люблин-Брестской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Всего за время Великой войны войска НКВД подготовили и передали Красной Армии из своего состава 29 дивизий. В ходе войны 100 тыс. солдат и офицеров войск НКВД были награждены медалями и орденами. Более двухсот человек были удостоены звания Героя СССР. Кроме того, внутренние войска Наркомата за период Великой Отечественной войны провели 9 292 операции по борьбе с бандитскими группировками, в результате них было ликвидировано 47 451 и захвачено 99 732 бандита, а всего обезврежено 147 183 преступников. Пограничники в 1944—1945 гг. уничтожили 828 банд, общей численностью около 48 тыс. преступников.

Многие слышали о подвигах советских снайперов в годы Великой Отечественной войны, но мало кто знает, что большинство из них было из рядов НКВД. Ещё до начала войны части НКВД (подразделения по охране важных объектов и конвойные войска) получили снайперские отделения. По некоторым данным, снайперы НКВД во время войны уничтожили до 200 тыс. солдат и офицеров противника.

НКВД СССР

Народный комиссариат внутренних дел СССР — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в 1934—1946 годах, впоследствии переименован в Министерство внутренних дел СССР.

За период своего существования НКВД СССР выполнял важные государственные функции как связанные с охраной правопорядка и государственной безопасности, так и в сфере коммунального хозяйства, экономики страны. В настоящее время название этой организации часто ассоциируется с нарушениями законности в период репрессий.

Содержание

Развитие НКВД СССР

10 июля 1934 ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР», в состав которого вошло ОГПУ СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Наркомом внутренних дел СССР назначен Ягода Генрих Григорьевич. [1]

На вновь созданный НКВД СССР возлагаются следующие задачи:

Для решения этих задач в составе НКВД создаются:

Всего по штатам центрального аппарата НКВД СССР значилось 8211 человек.

Работой ГУГБ руководил сам Нарком внутренних дел СССР Г. Г. Ягода. В состав ГУГБ НКВД СССР вошли основные оперативные подразделения бывшего ОГПУ СССР:

Впоследствии неоднократно производились реорганизации, переименования как управлений, так и отделов.

Сентябрь 1936 г. Наркомом внутренних дел СССР назначен Ежов Николай Иванович.

Декабрь 1938 г. Наркомом внутренних дел СССР назначен Берия Лаврентий Павлович

3 февраля 1941 Указом Президиума Верховного Совета СССР НКВД СССР был разделён на два самостоятельных органа: НКВД СССР (нарком — Л. П. Берия) и Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ) (нарком — В. Н. Меркулов). [1]

Одновременно Особый отдел ГУГБ НКВД СССР расформирован, а вместо него созданы: 3-е управление Наркомата обороны (НКО) и Наркомата военно-морского флота (НК ВМФ) и 3-й отдел НКВД СССР (по оперативной работе в войсках НКВД).

С началом Великой Отечественной войны 1941-45 в целях концентрации усилий органов государственной и общественной безопасности по обороне страны 20 июля 1941 НКГБ СССР и НКВД СССР были объединены в единый наркомат — НКВД СССР (нарком — Л. П. Берия). Деятельность органов государственной безопасности была сосредоточена на борьбе с подрывной деятельностью немецко-фашистской разведки на фронте, на выявлении и ликвидации вражеских агентов в тыловых районах СССР, на проведении разведывательно-диверсионной деятельности в тылу врага.

17 октября 1941 г. постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) Особому совещанию НКВД СССР предоставлено право с участием прокурора Союза ССР по возникающим в органах НКВД делам о контрреволюционных преступлениях против порядка управления СССР, предусмотренных статьями 58 и 59 Уголовного кодекса РСФСР выносить соответствующие меры наказания вплоть до расстрела. Решения Особого совещания окончательны. Данное постановление ГКО перестало действовать лишь 1 сентября 1953 г. c упразднением Особого совещания.

20 июля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР НКВД и НКГБ объединены в единый НКВД СССР. Наркомом внутренних дел СССР остается Л. П. Берия, а бывший Нарком госбезопасности СССР В. Н. Меркулов назначается его Первым заместителем.

11 января 1942 г. совместным приказом НКВД и НК ВМФ 3-е Управление НК ВМФ преобразовано в 9-й Отдел УОО НКВД СССР. (УОО — управление особых отделов создано 17 июля 1941 г. на базе 3-го Управления НКО).

14 апреля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР, путем выделения из НКВД СССР оперативно-чекистских управлений и отделов, вновь сформирован самостоятельный Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР), под руководством В. Н. Меркулова.

18 апреля 1943 г. Постановлением СНК СССР военная контрразведка (УОО) передана в Наркомат обороны и Наркомат военно-морского флота СССР, где создаются Главное управление контрразведки (ГУКР) СМЕРШ НКО СССР и Управление контрразведки (УКР) СМЕРШ НК ВМФ.

Декабрь 1945 г. Наркомом внутренних дел СССР назначен Круглов Сергей Никифорович.

В 1934 ОГПУ влилось в ново-преобразованное НКВД СССР, становясь Главным Управлением Государственной Безопасности; НКВД РСФСР прекратило своё существование вплоть до 1946 (как МВД РСФСР). В результате, НКВД стало ответственным за все места лишения свободы (включая рабочие лагеря, известные как ГУЛАГ), а также за обычную милицию.

Другие функции НКВД:

В разное время, НКВД состояло из Главных Управлений, сокращенно «ГУ»

3 февраля 1941, Особый Отдел НКВД (ответственный за контрразведку в армии) был разделён на отдел сухопутных войск и ВМФ (РККА и РККФ). ГУГБ было отделено от НКВД и переименовано в НКГБ. 20 июля 1941 НКВД и НКГБ были снова объединены, а контрразведывательная функция (Управление особых отделов — УСО) вернулась к НКВД в январе 1942. В апреле 1943 УСО НКВД была сново передано Наркомату Обороны и Наркомату ВМФ, с переименованием в СМЕРШ (Смерть шпионам); в то же время, НКВД снова была отделено от НКГБ.

В 1946 НКВД переименовывается в МВД, а НКГБ в МГБ. Затем следует объединении с МВД в 1953, после ареста Лаврентия Берия, и Чекистские войска были окончательно переведены из МВД в 1954, позже названные КГБ. Согласно радио передачам в 1996 Русской Службе Радио Свободы, МГБ было преобразовано из министерства в комитет из-за страха партийных лидеров перед МГБ. Милиция, наконец, была разбита на две независимые службы:

XX съезд Коммунистической Партии Советского Союза в 1956 и развенчание культа личности Сталина, окончательно утвердили роль двух служб в истории СССР, вплоть до его распада.

Деятельность НКВД

Хотя НКВД имело важную функцию государственной безопасности, имя этой организации до сих пор ассоциируется, в основном, с массовыми преступлениями, политическими репрессиями и устранениями, военными преступлениями, жестокостью по отношению к советским и иностранным гражданам.

Выполнение советской внутренней политики связано с врагами государства(«враг народа»), их массовыми арестами и расстрелами по приговору суда советских и иностранных граждан. Миллионы были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч (за примерно 30 лет) были приговорены к высшей мере наказания. Большинство этих людей были осуждены тройками НКВД — особым явлением советского суда. Во многих случаях — в основном в период Ежова — доказательства не играли особой роли, достаточно было анонимного доноса для ареста. Использование «Физической диалектики наказания» был санкционировано специальным указом государства, которое открыло двери многочисленным злоупотреблениям в подсчете арестованных и сотрудников самого НКВД. Результатами таких операций были сотни массовых захоронений, обнаруженных позже по всей стране. Документальные доказательства доказывают «плановую систему» массовых расстрелов. Такие планы показывали количество и соотношение жертв (официально, «врагов народа») к определенным районам. Семьи репрессированных, включая детей, должны были быть автоматически репрессированы, согласно приказу по НКВД № 00486.

Процессы организовывались против лиц нерусских национальностей (включая, украинцев, татаров, немцев и многих других, обвинённых в «буржуазном национализме», «фашизме» и.т.д.) и религиозных деятелей. Число массовых операций НКВД было направленно против целых народностей. Народы определенного этноса могли быть насильно переселены, особенно те, кто в период ВОВ активно и в массовом порядке сотрудничали с немецко-фашистскими оккупантами, действовали как вредители и диверсанты в тылу Красной Армии. Однако, русские, как самая большая народность в СССР, всё же, составляли большую часть жертв НКВД.

Сотрудники НКВД становились не только палачами, но также и жертвами. Большинство сотрудников НКВД (несколько тысяч), включая весь командный состав, были казнены в 30-х 40-х гг.

Во время Великой Отечественной войны войска НКВД использовались для охраны территории и поиска дезертиров, а также прямого участия в боевых действиях. На освобожденных землях НКВД, позже НКГБ проводили аресты, депортации и исполнение смертных приговоров в отношении оставленного немцами подполья, врагов СССР, к примеру, некоторых лидеров и членов польского сопротивления (Армии Крайовой), контролировавшегося лондонским эмигрантским правительством, не признававшимся СССР, после 1943 года, в связи с Катынским инцидентом.

Разведывательные службы НКВД занимались устранением бывших советских и иностранных граждан, которые вели активную подрывную работу против СССР. Среди многих, официально признанные лица, такие как:

После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в 1953, новый советский лидер Никита Хрущёв — один из активных инициаторов и устроителей массовых репрессий в Москве и Московской области, а затем на Украине, устранив конкурента Л. П. Берия, руководившего НКВД с 1938 по 1945 гг., организовал кампанию против «культа личности» Сталина и «незаконных репрессий НКВД». Между 1950-ми и 1980-ми, тысячи жертв были официально «реабилитированы»(то есть восстановлены в правах). Многие из них и их родственники отказались быть реабилитированными из-за страха или недостаточности документов. По-прежнему, реабилитация была бесполезной: в большинстве случаев заключением было: «из-за недостаточности доказательств», советские судьи отговаривались: «преступление было, но мы, к сожалению, его не смогли доказать». Лишь ограниченное число людей были оправданы по всем статьям.

Очень немного сотрудников НКВД были официально наказаны за жестокое отношение или нарушением чьих-либо прав. Те, кто были казнены в 30х, также получили приговоры без суда и следствия. В 1990х и 2000х, небольшое количество бывших работников НКВД, живших в прибалтийских странах, были обвинены в преступлениях против местного населения-как правило без достаточных на то оснований. Сегодня, живущие бывшие работники получают пенсии и привилегии, данные им правительством СССР и позже подержанные всеми странами СНГ. Им не предъявлены никакие обвинения, хотя некоторые из них были опознаны их жертвами. Необходимо так же отметить что значительное количество работников НКВД, виновных в незаконных арестах, применении «физических воздействий» и фабрикации фальшивых обвинений, в 30е-50е годы было подвергнуто справедливому наказанию.

Массовые репрессии

Массовые убийства и репрессии, осуществлявшиеся НКВД против заключённых тюрем летом 1941 г. Массовые убийства заключённых произведены НКВД в Польше, на Украине, в Балтийских республиках и других территориях Советского Союза в ходе отступления Красной Армии после немецкого вторжения в 1941 (см. План Барбаросса).

В ходе отступления частей РККА в 1941 году массовые убийства, включая гражданское население, имели место на территориях от Белостока в Польше до Симферополя в Крыму. С 1939 по 1941 большинство этнических поляков, а также большое количество белорусов и украинцев, были высланы в отдаленные от границы регионы и области Советского Союза. Многие тысячи политических заключённых содержались во временных тюрьмах приграничных регионов, ожидая депортации в Мордовию или Сибирь, ссылки (см. ГУЛАГ) или заключения в тюрьмах НКВД в других городах.

Сотрудничество НКВД и гестапо

Разведывательная деятельность

Контрразведывательная деятельность.

17 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принимает ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 сс о преобразовании органов Третьего управления Народного Комиссариата Обороны от отделений в дивизиях и выше в особые отделы НКВД СССР, а Третье управление — в Управление Особых отделов НКВД СССР.

В ДИРЕКТИВЕ № 169 от 18 июля 1941 года Народного Комиссара НКВД СССР Л. П. Берии отмечалось, что «Смысл преобразования органов Третьего управления в Особые отделы с подчинением их НКВД заключается в том, чтобы вести беспощадную борьбу со шпионами, предателями, диверсантами, дезертирами и всякого рода паникерами и дезорганизаторами. Беспощадная расправа с паникерами, трусами, дезертирами, подрывающими мощь и порочащими честь Красной Армии, так же важна, как и борьба со шпионажем и диверсией».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Государственного Комитета Обороны «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ».

УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» — (СМЕРТЬ ШПИОНАМ) И ЕГО ОРГАНОВ НА МЕСТАХ.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин.

1. На организацию «Смерш» возлагаются следующие задачи:

а) борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии;

б) борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и Управления Красной Армии;

в) принятие необходимых агентурно-оперативных и иных (через командование) мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов;

г) борьба с предательством и изменой родине в частях и учреждениях Красной Армии (переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних);

д) борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах;

е) проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника;

ж) выполнение специальных заданий Народного Комиссара Обороны.

2. Органы «Смерш» освобождаются от проведения всякой другой работы, не связанной непосредственно с задачами, перечисленными в настоящем разделе.

5. Организационная структура органов «Смерш».

1-й Отдел — агентурно-оперативная работа по центральным органам Красной Армии — Управлениям Наркомата Обороны.

2-й Отдел — работа среди военнопленных, представляющих интерес для органов «Смерш», проверка военнослужащих Красной Армии, бывших в плену и окружении противника.

3-й Отдел — борьба с агентурой противника (парашютисты), забрасываемые в наш тыл.

4-й Отдел — контрразведывательная работа на стороне противника в целях выявления каналов проникновения агентуры противника в части и учреждения Красной Армии.

5-й Отдел — руководство органами «Смерш» военных округов.

6-й Отдел — следственный.

7-й Отдел — оперативный учет, статистика.

8-й Отдел — оперативно-технический.

9-й Отдел — обыски, аресты, установки, наружное наблюдение.

10-й Отдел «С» — работы по особым заданиям.

11-й Отдел — шифросвязь.

Положение цитируется с соблюдением орфографии и пунктуации.

НКВД и Великая Отечественная война.

Накануне Великой Отечественной войны, в состав Наркомата внутренних дел СССР наряду с пограничными войсками входили войска по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности; конвойные войска и оперативные войска.

К началу войны войска НКВД состояли из 14 дивизий, 18 бригад и 21 отдельного полка различного назначения, из которых в западных округах находились 7 дивизий, 2 бригады и 11 оперативных полков внутренних войск, на базе которых в Прибалтийском, Западном и Киевском особых округах перед войной началось формирование 21-й, 22-й и 23-й мотострелковых дивизий НКВД. Кроме того, на западной границе было 8 пограничных округов, 49 погранотрядов и других частей. В погранвойсках НКВД насчитывалось — 167 600 военнослужащих. Во внутренних войсках НКВД насчитывалось — 173 900 военнослужащих., в т.ч:

В конвойных войсках численность личного состава составляла 38,3 тысячи человек.

Главной задачей пограничных войск НКВД СССР считалась охрана государственной границы Советского Союза; борьба с диверсантами и выявление нарушителей погранрежима.

Основной задачей оперативных войск НКВД СССР была борьба с политическим и уголовным бандитизмом и бандпособничеством на территории страны; обнаружение, блокирование, преследование и уничтожение бандформирований.

Задачами железнодорожных войск НКВД СССР были как охрана, так и оборона объектов «стальных магистралей», для чего они располагали, в частности, бронепоездами.

Боевая служба войск НКВД СССР по охране особо важных объектов промышленности строилась на принципах, положенных в основу охраны государственной границы.

Главной служебной задачей конвойных войск НКВД СССР было конвоирование осужденных, военнопленных и лиц, подлежащих депортации, а также они осуществляли внешнюю охрану лагерей военнопленных, тюрем и некоторые объекты, на которых использовался труд «спецконтингента».

Один из первых итогов работы военной контрразведки НКВД был подведен 10 октября 1941 г. «Особыми отделами НКВД и заградительными отрядами НКВД по охране тыла было задержано 657 364 военнослужащих, из них: шпионов — 1 505; диверсантов — 308; изменников — 2 621; трусов и паникеров — 2 643; распространителей провокационных слухов — 3 987; самострельщиков — 1 671; других — 4 371».

Кроме уничтоженной в боях живой силы и техники противника внутренние войска НКВД за весь период Великой Отечественной войны провели 9 292 операции по борьбе с бандитизмом, в результате было убито 47 451 и захвачено 99 732 бандита, а всего обезврежено 147 183 преступника. Кроме того, пограничными войсками было ликвидировано в 1944—1945 годах 828 банд, общей численностью 48 тысяч бандитов. В годы войны железнодорожными войсками НКВД охранялись около 3 600 объектов на всех железных дорогах страны. Караулы войск сопровождали поезда с военными и ценными народнохозяйственными грузами.

24 июня 1945 года в Москве на параде Победы на Красную площадь первым вышел сводный батальон со знаменами и штандартами побежденных германских войск, сформированный из военнослужащих войск НКВД — это было признание бесспорных боевых заслуг войнов-чекистов, проявленных в годы войн(1941—1945 гг.)

НКВД и военная экономика

По состоянию на 1 января 1941 г. в лагерях и колониях насчитывалось 1 929 729 заключенных, в том числе примерно 1 680 тыс. мужчин трудоспособного возраста. В народном хозяйстве СССР в этот период времени общая численность рабочих составляла 23,9 млн человек, а рабочих промышленности — 10 млн человек.

Таким образом, заключенные в системе (ГУЛАГ) НКВД СССР трудоспособного возраста составляли примерно 7 %’ от общей численности рабочих Советского Союза. Следовательно, ГУЛАГ не мог в принципе играть сколько-нибудь значительную роль в военной экономике страны из-за незначительной численности «спецконтингента» и отсутствия современной по тем условиям индустриально-сырьевой базы в системе ИТУ НКВД СССР.

Более того, в расчете на 100 000 населения численность заключенных в СССР 30-х годов была меньше, чем в нынешних России и США. Так, в 1930-х годах в СССР в среднем было 583 заключенных на 100 000 чел. населения. В 1992—2002 гг. на 100 000 населения в современной России в среднем насчитывается 647 заключенных, в США — 624 заключенных на 100 00 жителей. Тем не менее, Приказом НКВД СССР № 00767 от 12 июня 1941 года, в действие был введен мобилизационный план для предприятий ГУЛАГа и Главпромстроя по производству боеприпасов. В производство запускались: 50-мм мина, 45-мм картечь и ручная граната РГД-33.

ГУЛАГ действительно сыграл значительную роль в формировании частей Красной Армии, особенно, в первый год Великой Отечественной войны. По ходатайству руководства НКВД СССР Президиум Верховного Совета СССР дважды, 12 июля и 24 ноября 1941 г. принимал указы об амнистии и освобождении заключенных ГУЛАГа. Только по этим двум указам до конца 1941 г. для укомплектования РККА было направлено 420 тысяч амнистированных советских граждан, что равнялось 29 дивизиям по штатному расписанию военного времени. Всего же за годы войны в ряды вооруженных сил было направлено 975 тысяч амнистированных и освобожденных граждан СССР, за счет которых было укомплектовано 67 дивизий.

В годы войны в тылу страны производством вооружений, сельхозпродукции занималась многомиллионная армия освобожденных от военного призыва рабочих, а также женщины и подростки.

В связи с призывом в Советскую Армию, а также временной оккупацией немцами ряда промышленных районов численность рабочих и служащих по всему народному хозяйству СССР уменьшилась в 1943 году по сравнению с 1940 годом на 38 %, хотя доля промышленных рабочих и служащих в общей численности рабочих и служащих в народном хозяйстве увеличилась с 35 % в 1940 году до 39 % в 1943 году.

Дополнительным источником рабочей силы для народного хозяйства СССР в период военной экономики явилась мобилизация трудоспособного населения, не занятого общественным трудом в городе и деревне, для использования на производстве.

В период военной экономики СССР серьёзно увеличилась доля женского труда, а также выросло применение труда подростков. Удельный вес женщин среди рабочих и служащих народном хозяйстве СССР увеличился с 38 % в 1940 году до 53 % в 1942 году. Увеличился также удельный вес женщин среди квалифицированных рабочих промышленности — среди сварщиков металла — с 17 % в начале 1941 года до 31 % в конце 1942 года. Среди шоферов автомобилей удельный вес женщин за тот же период возрос с 3,5 до 19 % и среди грузчиков — с 17 до 40 %.

Рабочих и служащих в возрасте до 18 лет в 1939 году было занято 6 % по отношению к общей численности рабочих и служащих промышленности, а в 1942 году это количество выросло до 15 %. Ещё более значительные изменения произошли в составе сельского трудоспособного населения. Удельный вес женщин среди сельского трудоспособного населения увеличился с 52 % на начало 1939 года до 71 % на начало 1943 года.

С большим опозданием руководство страны признало право и ТРУЖЕННИКОВ ТЫЛА 1941-45гг. на льготы Участников Великой Отечественной войны.

НКВД и советская экономика

Внутренняя система труда в лагерях ГУЛАГа принесла огромную пользу советской экономике и развитию регионов. Освоение Сибири, Севера и Дальнего Востока было самой главной задачей среди первых советских законов, насаждавших рабочие лагеря. Шахтерское и инженерное дело (дороги, железнодорожные пути, каналы, дамбы и заводы) и другие задачи рабочих лагерей были частью советской плановой экономики, и у НКВД были свои производственные планы. Самым необычным достижением НКВД была его роль в советской науке и технике. Многие ученые и инженеры были арестованы и обвинены в политических преступлениях и посажены в специальные тюрьмы, которые были известны как «шарашки», где их заставляли работать по специальности. Продолжая свои исследования там и освобожденные позже, некоторые из них стали мировыми лидерами в науке и технике. Заключёнными «шарашек» были такие выдающиеся ученые-инженеры, как Сергей Королёв — создатель советской ракетной программы, отправивший первого человека в космос в 1961, и Андрей Туполев — знаменитый авиационный конструктор.

Звания и знаки различия НКВД

Госбезопасность

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 7 октября 1935 г. «О специальных званиях начальствующего состава Главного Управления Государственной Безопасности НКВД Союза ССР» [6] для начальствующего состава Главного Управления Государственной Безопасности НКВД СССР были установлены специальные звания:

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 ноября 1935 г. «О присвоении т. Ягоде Г. Г. звания Генерального Комиссара Государственной Безопасности» [7] установлено звание — Генеральный Комиссар Государственной Безопасности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1943 г. установлены новые специальные звания государственной безопасности:

Высший начальствующий состав

Старший начальствующий состав

Средний начальствующий состав

Младший начальствующий состав

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1945 г. специальные звания государственной безопасности были отменены, всему начальствующему составу органов НКВД и НКГБ СССР присвоены воинские звания, установленные для офицерского состава и генералов Красной Армии.

Милиция

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 26 апреля 1936 г. «О специальных званиях и знаках различия личного состава Рабоче-Крестьянской Милиции НКВД Союза ССР» [8] для Рабоче-Крестьянской Милиции НКВД СССР были установлены специальные звания:

Рядовой и младший начальствующий состав

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1943 г. для личного состава милиции установлены новые специальные звания:

Высший начальствующий состав

Старший начальствующий состав

Средний начальствующий состав

Младший начальствующий состав

Званием рядового состава милиции являлось звание — милиционер.