Чем занималось население скифское царство

Социальный строй скифов

Социальный строй скифов

Политическое господство в Скифии принадлежало скифам царским, которые считали все подвластные им племена своими рабами, но, по-видимому, они являлись скорее данниками. Власть в стране принадлежала роду скифских царей, разделявших свое управление по трем основным коленам в соответствии с тройственным территориальным делением Скифии, установившимся, согласно скифской генеалогической мифологии, изначально.

Мнение о сохранении у скифов в раннее время патриархально-родового строя основывается на ошибочном предположении, что в скифском обществе, которое состояло из патриархально-семейных хозяйств, род обеспечивал преобладание общинного над частнособственническим, таким образом, родоплеменная община с ее практикой коллективного производства, потребления и развитой взаимопомощи не допускала возникновения крайних имущественных различий и крайней бедности среди скифов.

В действительности же скифская семья и община были иными. Ученые единодушно отмечают, что матриархат у скифов остался давно позади, что женщина в семье находилась в подчиненном положении и ее роль сводилась к занятиям домашним хозяйством. У скифов, как это видно из генеалогических мифов, родство и наследование велось по мужской линии. Ответ на вопрос, что могла представлять собой скифская семья, отчасти находится в мифе о происхождении савроматов. Из текста Геродота следует, что в скифской семье допускался сравнительно легкий выдел взрослых членов и, таким образом, речь идет не о патриархальной, а о малой индивидуальной семье. Очевидно, у скифов, как и у многих других кочевых народов, существовало раннее выделение из семьи подрастающего поколения – взрослых сыновей – и наделение их необходимым имуществом и скотом для ведения самостоятельного хозяйства.

Для ведения кочевого хозяйства требовалось большое количество рабочих рук. С особыми трудностями был связан выпас скота не только в зимнее время, но и в плохую погоду. Много труда требовала переработка продуктов скотоводства, стрижка овец, изготовление войлока, обработка кож, мехов и пр.

Кочевники, что подтверждается этнографией и свидетельствами письменной истории, широко применяли рабский труд не только в домашнем, но и в скотоводческом хозяйстве, на тяжелых работах. Приведу в качестве примера следующее сообщение В. Рубрука о золотоордынских татарах XIII в.: «Когда русские не могут дать больше золота или серебра, татары уводят их и их малюток, как стада, чтобы караулить их животных». Или еще одно сообщение И.П. Петрушевского: «Закончив ограбление города и дележ добычи, они (золотоордынцы. – В.Г.) принимались за горожан: военных убивали, семьи их обращали в рабство. Девушек и молодых женщин также обращали в рабынь и делили между знатью и воинами. Ремесленников и искусных мастеров распределяли в качестве рабов…».

Вероятно, скифская знать также захватывала в плен ремесленников, чтобы держать их в качестве рабов в мастерских. Подтверждение этому видят в том, что в ранних могилах имеются изделия торевтов, в которых сочетаются скифские и переднеазиатские, а в более поздних – античные и скифские художественные элементы. Часть таких вещей могла изготовляться в мастерских при ставках скифских царей.

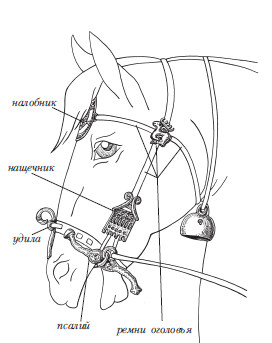

Илл. 92. Элементы конской узды (из курганов у с. Колбино):

а) бронзовые нащечники в виде головы волка, курган № 10;

б) роговые псалии с резным изображением головы лося, курган № 8;

в) реконструкция конской узды по материалам «Частых курганов» (по П.Д. Либерову);

г) серебряные псалии, курган № 26;

д) бронзовый налобник в виде головы хищной птицы, курган № 4;

е) серебряный конский налобник в виде головы грифона, курган № 3

Вероятно, свободные ремесленники и торговцы составляли важные социальные группы у скифов. Некоторые исследователи считают, что в Скифии существовали касты. Однако весь уклад жизни кочевых скифов мало этому соответствовал.

Основную массу населения составляли свободные общинники, простые кочевники-скотоводы. По-видимому, в V–IV вв. до н. э. происходил процесс их постепенного обеднения. Об этом говорит и тот факт, что в то же время увеличивалась доля пехоты в скифском войске. Так, у Сатира было 20 тыс. скифской пехоты и 10 тыс. всадников. Вероятно, пехота вербовалась именно из разорившихся свободных скотоводов, не имевших верховых лошадей.

Основной массой скота, составлявшего главное средство производства, владели богатые скифы. В таких хозяйствах самую тяжелую работу наряду с рабами выполняли и обедневшие родственники, как это было принято у всех кочевых народов.

Некоторое время в науке бытовало мнение, что у скифов существовал рабовладельческий строй, а сама Скифия являлась рабовладельческим государством. Но затем стало очевидным, что строй скифского общества был близок к сохранявшемуся у большинства кочевых народов и в более поздние исторические периоды. Его обычно принято называть патриархально-феодальным или ранне-феодальным.

Нет оснований сомневаться в том, что государство у скифов возникло еще во время их переднеазиатских походов, что подтверждается рядом данных. Так, на одной из клинописных табличек ассирийского царя Асархаддона (681–668 гг. до н. э.) среди вопросов к оракулу бога Шамаша спрашивается: будет ли Партатуа, «царь страны Ишкуза», придерживаться договора о дружбе, если Асархаддон выдаст за него свою дочь. В этом документе, как отмечает И.М. Дьяконов, подчеркивается, что ассирийцы в то время считали главу скифов именно царем и притом царем определенной «страны». Ученые предполагают, что Скифское царство могло находиться возле оз. Урмия, южнее которого около селения Зивие (Саккыз) найдены сокровища скифского царя конца VII в. до н. э.

Не укрепившись надолго в Передней Азии, скифское государство возродилось в Северном Причерноморье.

Исторические источники не позволяют видеть в Скифии нестойкий родоплеменной союз, как считают некоторые ученые. Напомню, что грек Фукидид писал в конце V в. до н. э. о царстве одрисов во Фракии и отмечал, что оно не может ни по своей военной силе, ни по количеству войск сравниться со скифами. Со скифами «не только не могут сравниваться европейские царства, но даже в Азии нет народа, который мог бы один на один противостоять скифам, если все они будут единодушны». О прочности государства кочевников свидетельствует длительность его существования (VII–IV вв. до н. э.) и то, что оно выдержало противостояние с таким грозным врагом, как персидский царь Дарий I Гистасп в конце VI в. до н. э.

Вероятно, скифское государство создавалось как военная родоплеменная организация, что вполне соответствовало условиям кочевого хозяйства и быта. Род и племя у скифов, утратив первоначальные экономические и социальные функции, сохранялись только как основы воинских подразделений, необходимых для постоянной защиты пастбищ, охраны скота, походов против соседей.

Особое место занимает вопрос об отношениях между господствующими царскими скифами и подвластными им племенами и народностями. По Геродоту, царские скифы были свободными и считали всех остальных скифов своими рабами, то есть подданными и данниками.

В связи с этим особый интерес представляет свидетельство Страбона о кочевниках и земледельцах в Крыму, которое можно отнести к IV в. до н. э. «Номады, – сообщает он, – занимаются больше войною, чем разбоем, и войны ведут из-за дани: предоставив землю во владение желающим заниматься земледелием, они довольствуются получением условленной умеренной дани, не для наживы, а для удовлетворения ежедневных жизненных потребностей; в случае же неуплаты денег данниками начинают с ними войну Действительно, они даже не начинали бы войны, если бы дани были правильно им уплачиваемы. А не платят им те, которые уверены в своих силах, так что могут или легко отразить нападающих или воспрепятствовать вторжению». Земледельцы Крыма хотя и платили дань кочевникам, в какой-то мере сохраняли самостоятельность. Аналогичными, вероятно, были отношения между данниками и господствующими скифами и на других территориях страны.

О составе дани нам ничего неизвестно. Оседлые племена, по-видимому, откупались зерном; племена, у которых были развиты ремесла, могли выплачивать дань изделиями из бронзы и железа, то есть всем тем, в чем испытывали нужду кочевники.

Античные города Причерноморья хотя и считались независимыми, но выплачивали скифам постоянную и достаточно тяжелую дань, которую принято было называть «дарами».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

3.2. Птица Острафиль и гусельный строй

3.2. Птица Острафиль и гусельный строй Струны гуслей сравниваются с волнами и лебедями. Ранее мы однозначно определили, что мифологическая птица имеет разные имена: Острафиль, Стратим, Страхиль, Аштрха, Вострахиль, Естрафиль, Истрафиль, Стратим, Страхвель, Страхвирь,

Происхождение скифов

Происхождение скифов «Практически каждый из исследователей, в той или иной степени соприкасавшийся с историей и археологией скифов, высказывал – хотя бы и вскользь – свои соображения относительно этногенеза последних, – отмечает известный украинский археолог В.Ю.

Глава 6 Хозяйство и быт скифов

Глава 6 Хозяйство и быт скифов Любил он ночи темные в шатре, Степных кобыл заливчатое ржанье, И перед битвой волчье завыванье, И коршунов на сумрачном бугре. Страсть буйной мощи силясь утолить, Он за врагом скакал как исступленный, Чтоб дерзостью погони

Глава 7 Власть и воина в царстве скифов

Глава 7 Власть и воина в царстве скифов Словно с детства я к битвам приучен! Все в раздолье степей мне родное! И мой голос верно созвучен С оглушительным бранным воем… В.

Военное дело скифов

Военное дело скифов И все же основной опорой могущества Скифии и ее царей было многочисленное и прекрасно вооруженное войско, состоявшее, главным образом, из конницы. Начиная с момента выхода скифов на арену мировой истории, они выступают как мощное военное объединение,

Общественный строй антов

Общественный строй антов «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим», – говорит Прокопий Кесарийский.Маврикий Стратег говорит о славянах и антах, что

Чем занимались скифы?

Краткий доклад про скифов поможет Вам подготовиться к занятию по истории. Также Вы сможете узнать где жили скифы чем занимались.

Сообщение про скифов

В начале VII века до нашей эры в степях Причерноморья появились кочевые племена. Это были скифы. Они относились к ираноязычной группе. Скифы на территории Украины господствовали около 300-400 лет, оставив после себя большое наследие. В период V— IV столетий эти племена постепенно перешли к оседлому образу жизни и вдоль нижнего Днепра и в Крыму создали целые городища. Каменское городище было самым большим и являло собой главный центр ремесленничества, поставляющий степным племенам изделия из железа.

Чем занимались скифы?

Культура скифов представлена лепной керамикой, амфорами, гончарной посудой, металлическими предметами обихода, орудиями труда. Все было найдено в местах оседлости племен и их погребальных памятниках. Это является свидетельством того, что они были умелыми, изобретательными людьми.

Трудовая деятельность материализовалась в быте и хозяйстве (кроме известного военного ремесла). Главное занятие скифского населения — кочевое скотоводство. Оно основывалось на круглогодичном содержании и разведении овец, лошадей и крупного рогатого скота. Долгое время такой вид хозяйства был господствующим. В середине V века до нашей эры в долине Днепра возникло полукочевое скотоводство. До гибели Великой Скифии эти 2 вида хозяйства составляли основу экономики скифов.

На стыке V-IV веков до нашей эры формируется еще одна отрасль скифской экономики – земледелие, ориентировано на выращивание кормов для подкормки скота зимой. Племена стали запасаться просом и пленчатым ячменем. После они стали выращивать зерно и для себя. Землю обрабатывали перелогом, предварительно выпалив травостой на участке. После двух лет эксплуатации этого участка его превращали в пастбище. И только через 10 лет земля обрабатывалась вновь.

Надеемся, что информация про скифов, помогла Вам. А свой рассказ про скифов Вы можете оставить через форму комментариев ниже.

Население Скифии, его хозяйство, быт, обычаи и верования

Географические представления Геродота о Северном Причерноморье не отличались точностью. Северное Причерноморье, по его мнению, имело вид четырехугольника, южную сторону которого составлял берег Понта, восточную — Меотийское озеро (Азовское море), западную — р. Истр (Дунай) и, наконец, северную — неведомые страны. Размеры очерченной территории с юга на север, а также с запада на восток измерялись 20 днями пути (около 700 км). Все это обширное пространство было заселено скифскими племенами, земледельческими на западе и скотоводческими на востоке. Севернее начинались поселения не скифских племен, о которых в Причерноморье доходили смутные и нередко фантастические сведения.

В области, примыкавшей к Буго-Днепровскому лиману, во времена Геродота жили каллипиды, выше их—другое земледельческое скифское племя—алазоны, еще выше—скифы-пахари, сеявшие, по словам Геродота, хлеб не только для себя, по и для продажи. Все эти племена обитали по обоим берегам Гипаниса (Буга) к западу от Борисфена (Днепра). К востоку от Борисфепа, близ его устья, находилась лесная область Гилея. К северу от нее, на протяжении 10—11 дней плавания вдоль Борисфена, обитали скифы-земледельцы, или борисфениты. По левую сторону Днепра в степной полосе лежали владения скифов-кочевников, а за р. Герра, впадающей в Меотийское озеро, жили «царские» скифы, господствовавшие над всеми другими племенами. На юге область распространения скифов простиралась до упомянутых выше тавров, на востоке—до г. Кримны на Меотийском озере.

Вокруг занятой скифами страны жили разные не скифские племена. Геродот называет тавров, занимавших горный Крым, агафирсов, живших как будто в нынешней Трансильвании или Буковине, невров, обитавших к северу от скифов-пахарей, приблизительно в направлении бассейна р. Припяти. Северными соседями скифов были андрофаги (людоеды) и меланхлепы (черноризцы). Первые, по словам Геродота, отличались наиболее дикими нравами, вели кочевую жизнь и носили одежду, похожую на скифскую, но имели особый язык. Обитали андрофаги к северу от обширной пустыни (степи), раскинувшейся вдоль Борисфена выше скифов-земледельцев, т. е., повидимому, где то в нынешней Полтавщине или Чер-ниговщине. Область, лежащую к востоку от них, занимали меланхлены, тоже не скифское племя, хотя и со скифским образом жизни.

С особенным вниманием Геродот останавливается на восточных соседях скифов—савроматах, «которые говорят на скифском языке, но издревле искаженном», и отличаются рядом обычаев, среди самих скифов не распространенных.

Современными исследователями савроматы, или сарматы, признаются за племя, родственное скифам. Язык сарматов являлся, вероятно, одним из скифских диалектов.

Племена, обитавшие по восточному берегу Меотиды от устья Танаиса (Дона) до Гипаниса (Кубани) носили имя меотов. Среди меотских племен были кочевники и земледельцы, занимавшиеся вместе с тем и рыболовством.

У населения приморских районов рыболовство было основным промыслом. Они вялили и солили рыбу и продавали ее в соседние греческие города. По восточному берегу Понта, а также по течению Кубани жило много других туземных племен, о которых неизвестно почти ничего, кроме их названий. Отсутствие в «Истории» Геродота конкретных данных о территории, занятой отдельными скифскими племенами и их соседями, делаот затруднительным определение границ Скифии, а также локализацию названных Геродотом племен на современной карте. Долгое время скифами считались все племена скифской эпохи, жившие в степных и лесостепных областях Причерноморья и за их пределами. Этому способствовали не только неясные свидетельства Геродота и расширительное понятие Скифии в трудах поздних античных авторов, но и широкое распространение металлических изделий скифских типов, характерных для различных районов Причерноморья. В течение последних четырех-пяти лет вопрос об этнографии Скифии подвергается серьезному пересмотру. Накопление большого археологического материала позволило исследователям установить, что по основным элементам культуры и вместе с тем по своему происхождению и этнической принадлежности лесостепные земледельческие племена существенно отличались от степных.

Очевидно, собственно скифами были только степные племена Северного Причерноморья, тогда как население лесостепи принадлежало к другим этническим группам. Часть лесостепных племен, скорее всего те племена, которые жили на правобережье Среднего Приднепровья, могла принадлежать предкам славян. Другие племена, жившие преимущественно на Днестре, считаются родственными фракийцам.

Спорным является вопрос о том, была ли Скифия эпохи Геродота этнически единой или она представляла собой лишь политическое образование, куда входили наряду со скифскими еще и не родственные им племена.

Большинство ученых считает, что в скифский племенной союз входили также племена, не родственные скифам и находившиеся лишь в политическом подчинении у царских скифов. Не скифским, но входившим в Скифию племенем стороники этой точки зрения считают прежде всего скифов-пахарей, которых они помещают на территории или только лесостепного Побужья и в Подолии, или в областях всей правобережной лесостепной Украины. Спорной является принадлежность к скифам ала-зопов, локализация которых на современной карте остается неясной. Этническое родство скифов царских, кочевых, земледельцев и каллипидов, живших, по Геродоту, определенно в степной части Северного Причерноморья, представляется несомненным. Об этом свидетельствуют письменные источники и археологический материал. Не исключена, однако, возможность, что скифы-пахари и алазоны также были родственны собственно скифам и жили не в лесостеппой полосе, а на территории степи. Но пока в степи неизвестны памятники, которые можно было бы связать с этими племенами.

Интересные) сведения сообщают Геродот и другие античные авторы о хозяйство, образе жизни и обычаях скифов.

Особое внимание Геродота привлекали скифские скотоводческие племена, образ жизни которых был так необычен для греков.

Содержание скота большими стадами круглый год на подпожпом корме и связанные с этим перекочевки спастбпщана пастбище представляли основные особенности скифского скотоводческого хозяйства. Как известно, не все животные в равной мерс пригодны для перекочевок. Скот кочевников — это овцы, лошади, в меньшем числе крупный рогатый скот. Мы не располагаем достаточными данными о форме кочевого скотоводства у скифов. Однако можно предполагать, что они непрерывно кочевали. Об этом говорит распространенное в скифском быту жилище на колесах — кибитка.

Древние писатели не раз обрисовывали передвижение такой орды, окруженной многочисленными стадами овец, коров и лошадей. Ядро ее состоит из множества запряженных двумя или тремя парами быков повозок. Одни из них бывают четырехколесные, другие — шестиколесные; они кругом закрыты войлоками и устроены подобно домам, одни с двумя, другие с тремя отделениями; они непроницаемы ни для дождя, ни для снега, ни для ветров. В таких кибитках помещаются женщины и дети, а мужчины ездят верхом на лошадях. В случае нападения врага кибитки составляются в круг и образуют трудно одолимое укрепление.

Пищей кочевым скифам служили главным образом продукты скотоводства — молоко и мясо. Из кобыльего молока они приготовляли сыр (иппаку). Вследствие бедности степей топливом, скифы, по словам Геродота, употребляли следующий способ варки мяса: очистив мясо от костей, они клали его в большие котлы: обложив такой котел внизу костями, зажигали их и таким образом варили мясо. Медные котлы на высоких ножках являются одной из характернейших принадлежностей скифских могил. Если котла не было, то скифы вкладывали мясо в желудки убитых животных, подливали туда воды и также варили на горящих костях.

Археологические данные о хозяйстве скифов-земледельцев довольно скудны. Скифские железные серпы известны по находкам при раскопках Каменского городища. Отдельные находки серпов были сделаны также в курганах. Кроме того, впогребениях и на городищах ветречаются каменные зернотерки.

Наиболее высокого уровня достигло хозяйство у тех скифских земледельческих племен, которые были тесно связаны с греческой колонией Ольвией. На местах скифских поселений здесь находятся следы каменных жилищ, многочисленные зерновые ямы, ручные жернова, привозная керамика и т. п..

В «Истории» Геродота имеются указания на то, что в Скифии отсутствуют укрепленные города. Археология показывает, что до Геродота и в эпоху Геродота в степных областях Скифии, т. е. там, где обитали собственно скифы, как кочевники, так и земледельцы, действительно небыло укрепленных поселений. Только в конце V или в начале IV в. до н.э. возникли укрепленные поселения. Одно из них, расположенное на дюнных песках у с. Каменки, Запорожской области, стало хорошо известным благодаря многолетним раскопкам Б. Н. Гракова. Общая площадь. Каменского городища около 12 кв. км. Оно окружено с трех сторон р. Конкой и Днепром, а с напольной стороны укреплено валом и рвом. На городище имеется особо укрепленная часть — акрополь. При раскопках были обнаружены многочисленные остатки металлургического производства: части кричных горнов, большое количество отходов металла, а также множество различных железных предметов. Это дало основание считать Каменское городище центром металлургического производства степной Скифии IV—III вв. до н. э. Помимо металлургии, на городище прослежены остатки других производств: костерезного, гончарного и ткачества. Установлено, что металлургия имела уже характер ремесла, тогда как другие занятия жителей оставались еще в рамках домашнего производства.

Жилищами ремесленников были как землянки, так и столбовые наземные дома, разделенные на несколько помещений. В тех и других имеются остатки глинобитных очагов.

На акрополе городища жила скифская аристократия, дома которой отличались от жилищ простого ремесленного населения. При раскопках на акрополе обнаружены следы каменного строительства и остатки нечей, сделанных из глины на деревянном каркасе.

Иной характер имели поселения скифской поры в лесостепной полосе Северного Причерноморья. Возникновение городищ относится здесь еще к предскифской эпохе.

Городища VIII — первой половины VII в. до н. э. отличаются от более поздних малыми размерами и формой. В конце VII и главным образом в VI в. до н. э на Среднем Днепре и в лесостепном Побужье появилось много городищ больших размеров, которые существовали наряду с поселениями открытого типа. Городища располагались преимущественно на берегах небольших речек, а не на больших реках, причем речки или ручьи часто проходили через территорию городища.

К числу наиболее известных городищ скифского периода относится Матронинское городище, находящееся в бассейне р. Тясмина. Оно окружено мощными валами и рвами, а площадь его составляет около 20 га.

В бассейне той же р. Тясмина, на притоке ее — р. Сухой Ташлык, находится другое не менее замечательное городище Пастырское. Речка делит огражденную площадь на две части, в общем занимающие около 35 га. Городище окружено глубоким рвом и мощным валом. Третье широко известное городище — Немировское по своим наружным признакам напоминает предыдущее. Оно находится в лесистой местности в бассейне р. Буга, на р. Мирке. Городище окружено громадным валом и рвом, прерывающимся для пропуска речки, и занимает площадь в 10 га. Наиболее замечательным памятником скифской эпохи является знаменитое Вельское городище, исследованное В. А. Городцовым в 1908 г. Оно состоит из двух укрепленных поселений, расположенных к западу и востоку от с. Вельска, и ограды, протяжением около 30 км, окружающей площадь свыше 44 кв. км. Западное поселение, расположенное на возвышенном правом берегу р. Сухой Групп, занимает 90 га. Оно окружено чрезвычайно мощной замкнутой оградой, общим протяжением в 3,5 км, состоящей из вала и рва. Восточное поселение расположено над долипоп р. Ворск-лы. Площадь его около 82 га также окружена замкнутой оградой, общим протяжением около 4 км.

Жилища лесостепных племен скифского времени еще недостаточно изучены, так как больших систематических раскопок на городищах и поселениях этой территории производилось пока мало. При раскопках па Немпропском городище обнаружены остатки больших круглых землянок, стены которых были облицованы деревянными столбами, поставленными вертикально. Следы большого наземного дома с глинобитными стенами и очагом открыты на поселении ранпескифского времени у с. Жаботипа на Тясмипе.

Отсутствие достаточных данных об устройстве жилищ скифского времени в лесостепи можно восполнить привлечением материалов раскопок погребений. В курганах, связанных с городищами лесостепной полосы, нередко встречаются могилы в виде квадратной ямы, обложенной деревом. По углам ямы, а иногда и по середине стен видны следы толстых столбов, поставленных вертикально. Один столб находился в центре ямы. На столбах покоилась крыша, повидимому четырехскатная, возвышающаяся над поверхностью земли. Для входа устраивался пологий спуск в виде коридора; пол сооружения был глинобитный или деревянный. В столбы и стены вбивались гвозди для развешивания различных принадлежностей погребальной обстановки. Несомненно, что такое погребальное сооружение воспроизводило жилище-землянку, известную в Восточной Европе с глубокой древности. Обложенные деревом могилы, имитирующие жилище, точно так же были характерны для южных восточноевропейских племен II тысячелетия до п. э.

Обширные размеры городищ скифского периода указывают на значительную численность сосредоточенного в них населения.

Это население в состоянии было воздвигнуть поражающие своей грандиозностью оборонительные сооружения. Однако, несомненно, что территория больших городищ, особенно Вельского, не была сплошь занята постоянным населением. Еще меньше оснований полагать, что площадь городищ служила убежищем для окрестного населения, для чего она также была слишком велика. Более вероятным кажется другое назначение больших оград, а именно защита не населения, а территории, наиболее интенсивно эксплуатируемой в хозяйственном отношении. Внутри больших оград находились поля, и в моменты опасности сюда укрывались стада. Для этого не надо было защищать все протяжение вала; достаточно было дозоров и сторожевых постов в наиболее угрожаемых местах. Высокий вал и глубокий ров представляли достаточно серьезную преграду для нападающих, особенно для вражеской конницы, и не давали возможности проникшим за ограду врагам угнать скот, игравший в хозяйстве лесостепных племен весьма важную роль. Последнее можно подтвердить указанием на большое количество костей домашних животных, встречаемых на городищах при раскопках.

Население городищ наряду с земледелием и скотоводством занималось различными промыслами и домашними ремеслами. Можно указать, например, па следы таких домашних производств, как текстильное, представленное многочисленными находками пряслиц и ткацких грузиков, на обработку кости, рога, камня и дерева. На Вельском городище были найдены еще остатки медных и железных руд и шлаков. Здесь же оказались, неотточенные, только что вышедшие из формы бронзовые наконечники стрел. Признаки металлургического производства были обнаружены при раскопках ряда других городищ лесостепи, но ни па одном из них не найдено такого обилия остатков металлургии, как на Каменском городище.

Довольно много места Геродот уделяет религиозным представлениям скифов.

Однако, рассказывая о религии скифов, Геродот нарисовал, повидимому, далеко не точную картину, стремясь представить скифский пантеон наподобие греческого. Так, например, наиболее почитаемая скифская богиня Табити, покровительница домашнего очага, по мнению Геродота, была сходна с греческой Гестией, верховное божество Папай — с греческим Зевсом, Фагимасад — с Посейдоном, Гайтосир — с Аполлоном. Что касается Геракла, то, по сообщениям Геродота, в среде скифов он даже сохранил свое греческое имя.

Возможность распространения среди скифских племен, обитавших рядом с греческими городами, некоторых элементов греческой религии, вряд ли может вызвать сомнения. Однако в целом скифская религия отнюдь не являлась подобием греческой. Такие божества, как небожитель-громовержец, бог водной стихии или божество очага, имелись не только у греков и скифов, но и у всех других племен и народов в этот период, когда оформлялись космические представления. Во многом другом скифские религиозные представления коренным образом отличались от греческих.

Своим богам скифы, в отличие от греков, не строили храмов и не воздвигали алтарей. Только богу войны каждое из скифских племен посвящало особое святилище, описываемое Геродотом так: «Скифы накладывают одну на другую связки хвороста на пространстве трех стадий (около 530 м) в длину и ширину, а в вышину несколько меньше: наверху устраивается четырехугольная площадка. Ежегодно привозят полтораста возов хвороста, потому что от непогоды сооружение постоянно оседает. На каждом из таких курганов водружен старинный железный меч, который и служит кумиром бога войны».

При похоронах других лиц совершались такие же обряды, что и при похоронах царей, только более скромные. Вернувшись с похорон, скифы производили над собой ритуальные очищения: голову обмывали и нама-аывали маслом; для очищения тела ставились три шеста, в наклонном один к другому положении; на шесты натягивался шерстяной войлон, стянув его как можно плотней, бросали раскаленные докрасна камни в сосуд, поставленный между обтянутыми войлоками шестами. «Скифы,— говорит Геродот, — берут семена конопли, входят под войлоки и бросают семена на раскаленные камни. От брошенных семян поднимается такой чад и пар, что никакая греческая паровая баня не превзойдет скифской. А скифы в восторге от такой бани и воют от удовольствия; это заменяет им мытье, так как они вовсе не обмываются водой».

Раскопки курганов в степной полосе Северного Причерноморья дают представление об устройстве скифекпх царских погребений. Наиболее примечательными из них являются два кургана: Солоха и Чертомлыцкий, сохранившиеся более или менее нетронутыми, тогда как большинство других погребений оказываются ограбленными и притом нередко в глубокой древности, в эпоху их сооружения.

Курган Солоха, раскопанный Н. И. Веселовским в 1912—1913 гг.2, находился в 15 км к югу от Никополя. Это была насыпь высотой в 18м, сооруженная в два приема и прикрывающая две могилы.

Центральная могила имела форму колодца с двумя каморами по сторонам. Она оказалась ограбленной. Хорошо сохранилась лишь могила лошадей, в которой находились скелеты двух лошадей в дорогом золотом уборе.

У северной стены лежал скелет в чешуйчатом панцыре, принадлежащий, вероятно, оруженосцу. С правой стороны его был положен меч, слева три наконечника стрел. У входа в нишу находился костяк подростка-слуги, около которого лежали бронзовые наконечники стрел, два железных наконечника копий и игральные кости. В особой нише стояли три котла для мяса с лошадиными, коровьими и бараньими костями, большой медный таз, серебряный ободок от деревянного сосуда, медное ситечко с рукояткой в виде лебединой головки, предназначавшееся для процеживания вина, и остатки серебряной обивки от деревянных сосудов. В третьей нише стояло 10 греческих амфор, в которых, вероятно, было випо и масло. Возле второй могилы в специальной яме были погребены пять лошадей, кроме того, особая могила была сооружена для конюха.

Под насыпью кургана, рядом с входною шахтою, так же как в Солохе, находилась особая конская могила, состоящая из трех отделений. В них помещалось 11 лошадей. У четырех из них уздечный и седельный убор был из золота; у такого же количества других лошадей убор был серебряный, у остальных бронзовый. Возле конских могил находились могилы конюхов.

Погребения в Солохе и Чертомлыке относятся к IV и первой половине III в. до н. э.

Подобные же большие скифские курганы известны в Прикубапье, в стране сарматов или меотов.

Особенностью кубанских курганов является наличие в некоторых из них многочисленных конских захоронений. В одном из ульских курганов, например, имевшем в высоту 15 м, исследованном Н. И. Веселовским в 1898 г.1, на некотором расстоянии от вершины была обнаружена площадка, на которой находилось больше 50 скелетов лошадей. В основании кургана, в его центральной части, были обнаружены остатки деревянного шатра, а по сторонам его — по два скелета волов и множество скелетов лошадей. Только по двум сторонам шатра, исследованным раскопками, было найдено 3(50 скелетов лошадей, расположенных вокруг симметрично расставленных коновязей. Массовые погребения лошадей были найдены и в других курганах Ульского аула. Человеческие погребения в них оказались разграбленными, и из погребального инвентаря сохранились лишь некоторые вещи: золотая бляха с изображением грифонов, нападающих на горного козла, золотой наконечник в виде лошадиной головы, инкрустированный янтарем, бронзовые навершия с звериными фигурами, греческий шлем, чешуйчатый панцырь, серебряные, бронзовые и железные пса-лии, удила, колокольчики, замечательная ручка котла в виде оленя и др.

Эти вещи позволяют датировать ульские курганы VI в. до н. э. и связывают их с еще более замечательными находками в курганах начала VI в. до н. э. возле Келермесской станицы, к сожалению раскопанных не археологами, а кладоискателями. Впрочем, два кургана в этой группе, исследованные Н. И. Веселовским (1904 г.)2, дают возможность составить представление о свойственном им обряде погребения. Под насыпью находилась большая квадратная яма, разделенная на три части деревянными столбами и, вероятно, покрытая лежавшей на этих столбах крышей.

Здесь обнаружены человеческие и конские скелеты. В одном из курганов было 24 лошади, в другом — 12. Человеческие погребения и здесь оказались ограбленными, по отдельные находки свидетельствуют, что по характеру и времени раскопанные Н. И. Веселовским курганы соответствуют другим келермесским курганам, раскопанным кладоискателями. Наиболее замечательными предметами из келермесских курганов являются: уже упомянутый выше меч с золотой обкладкой, украшенной изображениями фантастических животных, фигурами двух ге-ниеь по сторонам древа жизни на перекрестье и типичным скифским оле-пем на выступающей в сторону от ножен пластинке, служившей для прикрепления меча к поясу, железная секира с рукояткой, обложенной зол «том и так же, как меч, украшенной изображениями животных восточного типа, золоченое круглое зеркало с рельефным ободком, с изображениями крылатой богини, двух сфинксов по сторонам колонны, кабана, барана и других фигур.

Кубанские курганы V—IV вв. по устройству могильного сооружения примыкают к келермесским. Таковы, например, елизаветинские курганы (исследованы Н. И. Веселовским в 1913—1917 гг.), где большая четырехугольная яма была перекрыта навесом на толстых столбах, под которым находился каменный склеп с деревянным перекрытием. В одной из могил вне склепа лежал скелет мужчины в полном вооружении, в бронзовом панцыре и с железным мечом; здесь же лежали два женских скелета со скромными украшениями в виде медных браслетов и бус. В другом кургане вне склепа лежали пять женских скелетов. Девять таких же женских скелетов в третьем кургане находились у края спуска в могилу. Это, без сомнения, захоронения служанок-рабынь. Во входных коридорах обнаружены остатки колесниц и запряженных в них лошадей. В одном из них были две четырехколесные колесницы, каждая из которых была запряжена шестью лошадьми. В архаических курганах Прикубапья встречены наиболее яркие произведения так называемого скифского звериного стиля, в сходных формах распространенного не только в Причерноморье, по и на значительно большей территории, от Венгрии до Северного Китая. В этих произведениях ясно выявляются древние религиозные представления скифов и близких им племен.

Художественное творчество «скифов» развивалось преимущественно при изготовлении предметов вооружения, личного и конского убора. Оно было в этом смысле прикладным или декоративным искусством; в качестве материала использовались дерево, кость и в особенности металл. Главной темой скифских художников были изображения животных, откуда и ведет свое происхождение наименование скифского искусства «звериным стилем».

В скифском искусстве чаще всего встречаются изображения отдельного зверя: оленя, быка, козла, барса, а также птицы или рыбы. Наряду с этим встречаются изображения животных, осложненные дополнительными фигурами зверей, подчеркивающими и усиливающими отдельные части основной фигуры (например, лапы, хвост, рога, бедра и т. д.), а также изображения фантастических существ, составленных из элементов различных зверей, птиц и рыб. Имеются, наконец, группы из двух или трех реальных или фантастических зверей, обычно представленных в сцене борьбы или, точнее, терзания одного зверя другим или другими.

Без сомнения, все эти господствовавшие в скифском искусстве образы зверей имели не только декоративное, но и определенное культовое, магическое значение. Они вели свое происхождение от тех тотемных животных, которые считались родоначальниками и покровителями отдельных племенных и родовых групп, а позже связывались с теми или иными космическими явлениями.

Звериный стиль с самого начала включал формы не только местного, по и иноземного происхождения, причем иранские и греческие мотивы не ограничивались в своем распространении пограничными районами, а проникали в местное творчество населения обширных областей степей Восточной Европы и Сибири. Этот факт доказывает наличие оживленных связей у населения, обитавшего на территории, простирающейся от Венгрии до Северного Китая и, без сомнения, принадлежавшего к различным племенам, говорившим па разных языках. Поэтому в литературе нередко встречается термин «скифо-сибирское искусство».

Женское верхнее платье было длиннее мужского, с узкими рукавами и поясом.

Наиболее примечательную особенность женской одежды составляли головные уборы, имевшие вид остроконечной шапки, к вершине которой прикреплялось покрывало, ниспадавшее на плечи и спину. Лоб женщины был прикрыт повязкой, к которой прикреплялись височные украшения. Края покрывала украшались каймой из золотых и иных блях, а передняя часть шапки—бляшками или же большой металлической треугольной пластинкой с изображениями. Другой вид убора состоял из плоской, расширяющейся кверху шапки и покрывала сзади. Передняя часть шапки была украшена горизонтальными рядами растительного и звериного орнамента, сверху и снизу ее окаймляли подвески.

Серебряная ваза из Чертомлыкского кургана.

Материалом для одежды скифов служили главным образом шерсть и кожа. Судя по изображениям, широко применялась меховая опушка. Одежды богатых скифов украшались многочисленными золотыми бляшками. На одежде царя, погребенного в Кульобском кургане, находилось до 266 бляшек, содержащих 955 г золота. На платье царицы из того же кургана было 474 бляшки, общим весом в 1,43 кг.

Кроме украшений, нашитых на одежду, скифы носили серьги в ушах, ожерелья и гривны на шее, браслеты и кольца на руках. Богатые украшения из драгоценного металла делались очень массивными. Гривна царя из Кульобского кургана весит 460 г. Немного легче гривны цариц Куль-обского и Чертомлыцкого курганов. Вместе с тем встречаются и скромные, простые украшения из серебра и бронзы.

Наконечники стрел скифы изготавливали преимущественно из бронзы; встречаются, однако, костяные и железные наконечники.

Стрелы носили вместе с луком в горите, который привешивался к поясу с левой стороны. Горит представлял собой кожаную сумку с двумя отделениями; в заднее вкладывался лук, в переднем помещались стрелы, до 150 штук. Кроме лука и стрел, обычным вооружением скифов являлись копья и дротики. Менее распространены были короткие мечи-кинжалы (акинаки), которые носили у правого бедра в ножнах, нередко снабженных золотой обкладкой с различными изображениями. Рукоятка меча также иногда покрывалась золотом.

Оборонительное вооружение скифов состояло из круглого или четырехугольного деревянного щита, обтянутого кожей. Богатые скифы носили панцыри из бронзовых пли железных пластинок, а также бронзовые шлемы, в ряде случаев местного, но чаще греческого производства, и греческие поножи (кнемиды).