Чем занимался микула селянинович когда встретился с вольга святославович

Микула Селянинович

Микула Селянинович — богатырь-пахарь в былинах новгородского цикла. Его необычное имя чаще всего связывают с просторечным вариантом, образованным от Николая. Впрочем, не исключено и нечто среднее между именами Николай и Михаил.

Родила Микулу сама Мать Сыра Земля, оттого и главный его дар — поднимать «тягость земную», а более такой подвиг не по силам ни одному из богатырей. От славного пахаря идет и целый род богатырский: дочь его Василиса — супруга Ставра Годиновича, а вторая дочь Настасья — жена Добрыни Никитича. Впрочем, знамениты красны девицы не только своими героическими мужьями, но и собственными подвигами.

БОГАТЫРЬ-ПАХАРЬ

Микула Селянинович — символ крестьянской силы, и мощь сия неистощима. Его родила сама Земля. Он исправно сеет и пашет. Биться с ним нет никакой возможности, потому как «любит Матушка Сыра Земля весь род Микулов». Когда богатырь Святогор не может взять суму, в которой заключена «тягость земная», именно Микула с легкостью поднимает ее одной рукой.

БОГАТЫРЬ-СВЯТОЙ

Некоторые исследователи русских былин связывают образ Микулы Селяниновича с Николаем Чудотворцем. Например, считается, что праздник Николы вешнего, который отмечается 9 мая, являлся Микулиным днем.

Можно привести в пример почитание Грома Гремучего, которое позднее обратилось в чествование Ильи Громовника, а преклонение перед Волосом — святого Власия. Одним из доказательств служит и тот факт, что весеннего праздника Николая Чудотворца у греков не было. То есть русичи приурочили его ко дню Матери Святой Земли, 10 мая. Они почитали ее сына Микулу, который более всего из богатырей русских был любим крестьянами и земледельцами.

ДЕЛА СЛАВНЫЕ

Все былины о Микуле Селяниновиче подчеркивают его взаимосвязь с твердыней русской. Любимый сын Матери Сырой Земли, которого в сказаниях называют «оратаюшко», наделен родительницей неистощимой силою. А посему и одолеть Микулушку никто не может.

Микула и Святогор. Согласно одной из былин о Святогоре, могучий богатырь не смог поднять суму именно Микулы Селяниновича. В ней лежала «тягость земная», которую сам могучий крестьянин одной рукой поднимал.

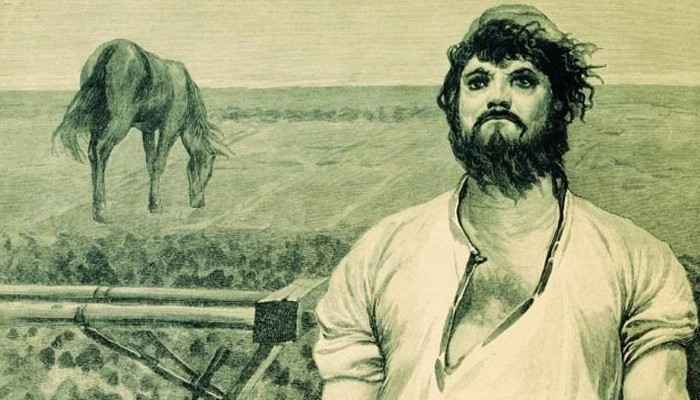

Микула и Вольга. В ту пору, когда правили Русской землей князья киевские, отправляли они своих слуг доверенных собирать дань по городам и весям. Одним из посланников выбран был Вольга Святославович. Встретил он по дороге молодца силы небывалой: вспахивая поле своей сохой, он и пни из земли выворачивал, и камни огромные в кучу сваливал.

А как начали разговор, так предупредил пахарь Вольгу: «Неспокойный путь впереди, полна дорога лихими людьми да разбойниками». И решил Вольга взять могучего молодца себе в спутники. Да едва они отъехали, вспомнил пахарь, что оставил на поле соху свою. Послал Вольга за ней дружину, да все воины его разом не смогли соху из земли выдернуть. Пахарь вернулся сам и одной рукой соху поднял. А после признался, что он Микула Селянинович:

Простой крестьянин я, князь. Землю пашу. Хлебом Русь кормлю.

Кратко «Вольга и Микула Селянинович» русская народная былина

Былина «Вольга и Микула Селянинович», созданная русским народом в давние времена, входит в золотой фонд фольклора.

Очень краткий пересказ былины «Вольга и Микула Селянинович»

Князь Вольга Святославович впервые отправляется с дружиной в города, переданные ему в дар родным дядей, за сбором податей. По пути он встречает могучего крестьянина оратая (пахаря) Микулу Селяниновича, который пашет землю.

В ходе разговора оратай предупреждает князя об опасности нападения разбойников. Вольга зовет крестьянина с собой. Далее они отправляются вместе. Восхищенный силой Микулы и выносливостью его лошади, князь проникается к богатырю уважением.

Главные герои и их характеристика:

Второстепенные герои и их характеристика:

Краткое содержание былины «Вольга и Микула Селянинович» подробно

Родился на Руси князь Вольга Святославович в тот момент, когда солнце над землей всходило. В пятилетнем возрасте ребенок умел плавать, охотиться, понимать язык природы. Стал мальчик растеть-матереть.

Собрал Вольга дружину, а в ней двадцать девять молодцов на лихих конях, лучших в государстве, Вольга Святославович в ней тридцатым был. Родный дядюшка Вольги великий Владимир подарил любимому племяннику три города вместе с крестьянами: Курцовец, Ореховец, Крестьяновец.

Отправившись впервые с дружиной собирать с населения дань, молодой князь услышал вдали громкую песню оратая (пахаря), работающего в поле, но не увидел этого человека. Долго скакали конники, только на третий день доехали до оратая.

Вольга Святославович вступил в разговор с необычным крестьянином, пожелав ему Божьей помощи в труде. В благодарность пахарь предупредил светлого князя об опасности: сообщил, что в городе, куда тот с воинами едет, есть разбойники, требующие мзды за проезд.

Оратай сказал, что сам это испытал, когда ездил туда три дня назад на кобыле за солью, и добавил, что грабители грозятся несогласных утопить в реке Смородине. В ответ Вольга позвал с собой оратая. Тот согласился, взобрался на коня, даже оставил соху в борозде, но попросил князя отправить людей, чтобы все привести в порядок: плуг из земли вытащить, от комков освободить и положить под ракитов куст.

Послал Вольга сначала пять воинов работу выполнить, но они не смогли выдернуть сошку; увеличил вдвое число молодцев, смотрит – они орало даже от земли поднять не могут. Тогда пахарь не стерпел: взял соху одной рукой, встряхнул от налипших комков и закинул в кусты.

Поехали дальше вместе. Крестьянская кобыла рысью скачет, оставляя далеко позади коня Вольги Святославовича. Похвалил князь кобылу, сказав, что если бы она была конем, то он купил бы ее за пятьсот рублей. Оратай ответил, что взял кобылку за такие же деньги еще жеребенком из-под матушки, сам вырастил, а если бы она еще и коньком была, так за кобылу цены бы не было.

Вольга проникся уважением к богатырю и спросил его имя-отчество. Крестьянин ответил, что мужики, которых он приглашает на пивное угощение после сбора и закладывания на хранение урожая, называют его молодым Микулой Селяниновичем.

Кратко об истории создания произведения

«Вольга и Микула Селянинович» – это былина, созданная в XIV- XV веках и относящаяся к новгородскому циклу произведений о богатырях. Существует несколько вариантов произведения, что подчеркивает его принадлежность к устному народному творчеству, для которого свойственно обилие расхождений.

В некоторых текстах отчество главного героя воспроизводится как Всеславьевич, а наименование города Курцовца звучит как Гурчевец, даже названия произведения встречаются разные: с отчеством богатыря и только с именами героев.

Есть пересказы, отличающиеся особой напевностью, сказочностью, подробно описывающие детство юного князя, одежду богатыря Микулы, точное число бойцов в дружине (в одной вариации – их тридцать, в другой – двадцать девять, а Вольга становится тридцатым).

В иных – события перечисляются более кратко и емко. Стиль зависит от исполнителя стихотворного произведения. Не изменяется только суть образов и идея былины: восхваление трудолюбия, силы и мощи народа. Впервые былина была записана во второй половине XIX века, а опубликована в 1894 году.

«Вольга и Микула Селянинович» читательский дневник

«Вольга и Микула Селянинович» – старинная русская былина, в которой знатному князю Вольге Святославовичу был противопоставлен простой пахарь – могучий богатырь Микула Селянинович.

Краткое содержание «Вольга и Микула Селянинович» для читательского дневника

ФИО автора: Народ

Название: Вольга и Микула Селянинович

Число страниц: 5. «Былины. Русские народные сказки. Древнерусские повести». Издательство «Детская литература». 1979 год

Жанр: Былина

Год написания: Впервые былина была записана в 1860 году.

Время и место действия

Действия в былине происходили в давние времена, когда Русью правил князь Владимир, то есть, ориентировочно в XI–XII веке. Былину сочиняли на протяжении нескольких столетий, в течение которых она претерпевала изменения.

Главные герои

Вольга Святославович – молодой князь, справедливый, умный, добрый, настоящий богатырь.

Микула Селянович – пахарь-богатырь, трудолюбивый, могучий, справедливый.

Дружина – княжеское войско, молодые и сильные витязи, которые все вместе оказались слабее Микулы.

Сюжет

Вольга, сын Святослава, рос умным, хитрым, смышлёным мальчиком. Уже в возрасте семи лет он умел понимать язык зверей и птиц, плавать рыбой, летать птицей и ходить зверем. Вольга вырос настоящим богатырём, смелым и решительным. Когда его дядя, князь киевский Владимир, подарил ему три города, Вольга собрал тридцать воинов и отправился к тем городам получать дань.

Выехал отряд в поле, и тут Вольга услыхал, как пахарь на лошадку свою покрикивал, как исправно работал сохой да посвистывал. Хотел богатырь найти пахаря, да только задача эта оказалась не из простых: лишь на третий день ему удалось отыскать его. Перед глазами Вольги предстал красивый, пригожий и невероятно сильный и могучий пахарь по имени Микула, который с легкостью выкорчёвывал огромные камни и корни деревьев.

Узнав, куда богатырь держит путь, Микула предостерёг его: мол, вблизи тех городов завелись лихие разбойники, которые брали дань со всех проезжающих мимо путников. Он рассказал, как был там несколько дней назад, и ушлые мужички потребовали от него деньги, но получили от Микулы такие отступные, что горько пожалели о своей наглости.

Вольга понял, что не пропадёт с таким богатырём, и позвал могучего пахаря с собой. Выпряг Микула свою кобылу из сохи и присоединился к отряду. Лишь спустя время он понял, что допустил оплошность, оставив соху посреди чистого поля: ее могли украсть сельские мужики. Микула попросил Вольгу отправить своих молодцев, чтобы те выдернули соху из земли и спрятали её под кустом ракиты. Да только ни пять, ни десять могучих витязей не справились с этим заданием. И даже вся дружина на смогла выдернуть соху из земли. Пришлось вернуться Микуле, он одной рукой выдернул соху, забросил ее за куст, и поскакал дальше.

Как отправилась дружина в путь, Микула тотчас обогнал всех на своей кобыле. Подивился Вольга такой резвости и сказал, что будь это не кобыла, а конь, то стоил бы он не меньше пятисот рублей. Рассмеялся Микула и ответил, что пятьсот рублей он заплатил, когда кобыла была жеребёночком, а будь это конь, так и цены бы ему не было. Удивился Вольга не на шутку и поинтересовался, как же величать пахаря по батюшке. Он и ответил, что как напашет ржи, намолотит её да доброго пива сварит и угостит мужиков, то те уважительно к нему обращаются – Микула Селянович.

Вывод и своё мнение

В произведении красной нитью проходит мысль, что истинной солью земли является простой, работящий человек, на котором и держится государство. Крестьянский земледельческий труд должен почитаться не меньше, чем ратные подвиги. И даже простой крестьян может защитить свою землю не хуже, чем опытный и прославленный воин. Жизнь крестьянина гораздо более честная и правильная, нежели жизнь князя, который занят только поборами с зависимых людей.

Главная мысль

Важен не социальный статус, а личные качества человека, и даже простой мужик из народа может превосходить высокородного князя.

Авторские афоризмы

«…Как стал тут Вольга растеть-матереть, похотелося Вольге много мудрости…»

«…Кабы этая кобыла коньком бы была, за эту кобылу цены не было бы. »

«…Мне-ка надобна божья помочь крестьянствовати…»

«…Как орет в поле оратай, посвистывает, а бороздочки он да помётывает, а пенье-коренья вывёртывает, а большие-то каменья в борозду валит…»

«…А тут станут мужички меня похваливати: “Молодой Микула Селянинович!”…»

Толкование непонятных слов

Дружина – княжеское войско.

Сафьян – тонкая и мягкая козья или овечья кожа, специально выделанная и окрашенная в яркий цвет.

Кафтан – верхняя, преимущественно мужская одежда.

Сляга – тонкое, долгое бревно, рычаг.

Пуд – устаревшая единица измерения массы, равная 16,38 кг.

Новые слова

Соха – земледельческое пахотное орудие.

Омешики – металлические наконечники сохи.

Борозда – длинное узкое углубление, след от плуга при пахоте.

Ракита – русское народное название ивы.

Чем занимался микула селянинович когда встретился с вольга святославович

Микула Селянинович

Былина

Ранним утром, ранним солнышком собрался Вольга брать дани-подати с городов торговых Гурчевца да Ореховца.

Села дружина на добрых коней, на каурых жеребчиков и в путь отправилась. Выехали молодцы в чистое поле, в широкое раздолье и услышали в поле пахаря. Пашет пахарь в поле, посвистывает, лемехи по камешкам почиркивают. Будто пахарь где-то рядышком соху ведет. Едут молодцы к пахарю, едут день до вечера, а не могут до него доскакать. Слышно, как пахарь посвистывает, слышно, как сошка поскрипывает, как лемешки почиркивают, а самого пахаря и глазом не видать. Третий день идёт к вечеру, тут только молодцы до пахаря доехали. Пашет пахарь, понукивает, на кобылку свою погукивает. Борозды кладёт, как рвы глубокие, из земли дубы вывёртывает, камни-валуны в сторону отбрасывает. Только кудри у пахаря качаются, шёлком по плечам рассыпаются.

А кобылка у пахаря немудрая, а соха у него кленовая, гужи шелко́вые. Подивился на него Вольга, поклонился учтиво:

– Здравствуй, добрый человек, в поле трудничек!

– Здоров будь, Вольга Всеславьевич. Куда путь держишь?

– Еду в города Гурчевец да Ореховец, собирать с торговых людей дани-подати.

– Эх, Вольга Всеславьевич, в тех городах живут всё разбойники, дерут шкуру с бедного пахаря, собирают за проезд по дорогам пошлины. Я поехал туда соли купить, закупил соли три мешка, каждый мешок сто пудов, положил на кобылку серую и домой к себе направился. Окружили меня люди торговые, стали брать с меня подорожные денежки. Чем я больше даю, тем им больше хочется. Рассердился я, разгневался, заплатил им шёлковую плёткою. Ну, который стоял, тот сидит, а который сидел, тот лежит.

пахарьУдивился Вольга, поклонился пахарю:

– Ай же ты, славный пахарь, могучий богатырь, поезжай ты со мной за товарища.

– Что ж, поеду, Вольга Всеславьевич, надо им наказ дать – других мужиков не обижать.

Снял пахарь с сохи гужи шелко́вые, распряг кобылку серую, сел на неё верхом и в путь отправился.

Проскакали молодцы пол пути. Говорит пахарь Вольге Всеславьевичу:

– Ох, неладное дело мы сделали, в борозде соху оставили. Ты пошли молодцов-дружинников, чтобы сошку из борозды выдернули, землю бы с неё вытряхнули, положили бы соху под ракитовый куст.

Послал Вольга трёх дружинников.

Вертят сошку они и так, и сяк, а не могут сошку от земли поднять.

Послал Вольга десять витязей. Вертят сошку они в двадцать рук, а не могут с места содрать.

Тут поехал Вольга со всей дружиной. Тридцать человек без единого облепили сошку со всех сторон, понатужились, по колена в землю ушли, а сошку и на волос не сдвинули.

Слез с кобылки тут пахарь сам, взялся за сошку одной рукой, из земли её выдернул, из лемешков землю вытряхнул. Лемехи травой вычистил.

Дело сделали и поехали богатыри дальше путём-дорогою.

Вот подъехали они под Гурчевец да Ореховец. А там люди торговые хитрые: как увидели пахаря, подсекли брёвна дубовые на мосту через речку Ореховец.

Чуть взошла дружина на мост, подломились брёвна дубовые, стали молодцы в реке тонуть, стала гибнуть дружина храбрая, стали кони, люди на дно идти.

Рассердились Вольга с Микулой, разгневались, хлестнули своих добрых коней, в один скок реку перепрыгнули. Соскочили на тот бережок, да и начали злодеев чествовать.

Пахарь плетью бьёт, приговаривает:

– Эх вы, жадные люди торговые! Мужики города́ хлебом кормят, мёдом поят, а вы соли им жалеете!

Вольга па́лицей жалует за дружинников, за богатырских коней.

Стали люди гурчевецкие каяться:

– Вы простите нас за злодейство, за хитрости. Берите с нас дани-подати, и пускай едут пахари за солью, никто с них гроша не потребует.

Взял Вольга с них дани-подати за двенадцать лет, и поехали богатыри домой.

Спрашивает пахаря Вольга Всеславьевич:10

– Ты скажи мне, русский богатырь, как зовут тебя, величают по отчеству?

– Поезжай ко мне, Вольга Всеславьевич, на мой крестьянский двор, так узнаешь, как меня люди чествуют.

Подъехали богатыри к полю. Вытащил пахарь сошеньку, распахал широкое полюшко, засеял золотым зерном…

Ещё заря горит, а у пахаря поле колосом шумит.

Тёмная ночь идёт – пахарь хлеб жнёт. Утром вымолотил, к полудню вывеял, к обеду муки намолол, пироги завёл. К вечеру созвал народ на почести пир. Стали люди пироги есть, брагу пить да пахаря похваливать:

– Ай спасибо тебе, Микула Селянинович

Микула Селянинович — символ крестьянской силы, и мощь сия неистощима. Его родила сама Земля. Он исправно сеет и пашет. Биться с ним нет никакой возможности, потому как «любит Матушка Сыра Земля весь род Микулов». Когда богатырь Святогор не может взять суму, в которой заключена «тягость земная», именно Микула с легкостью поднимает ее одной рукой.

Микула и Вольга. В ту пору, когда правили Русской землей князья киевские, отправляли они своих слуг доверенных собирать дань по городам и весям. Одним из посланников выбран был Вольга Святославович. Встретил он по дороге молодца силы небывалой: вспахивая поле своей сохой, он и пни из земли выворачивал, и камни огромные в кучу сваливал.

А как начали разговор, так предупредил пахарь Вольгу: «Неспокойный путь впереди, полна дорога лихими людьми да разбойниками». И решил Вольга взять могучего молодца себе в спутники. Да едва они отъехали, вспомнил пахарь, что оставил на поле соху свою. Послал Вольга за ней дружину, да все воины его разом не смогли соху из земли выдернуть. Пахарь вернулся сам и одной рукой соху поднял. А после признался, что он Микула Селянинович: Простой крестьянин я, князь. Землю пашу. Хлебом Русь кормлю.

В другой былине Микула Селянинович противопоставляется богатырю Святогору Святогор — также один из древнейших мифологических персонажей русского эпоса. Он олицетворяет абсолютную вселенскую силу. Сильнее него нет никого на свете, он настолько огромен и тяжел, что его «не держит мать сыра земля», и он ездит на своем богатырском гоне по горам. В этой былине образ Микулы приобретает космическое звучание.

Однажды Святогор увидел идущего впереди «добра молодца пешего». Святогор пустил своего гоня «во всю силу лошадиную», но не смог догнать пешехода.

Проговорит богатырь таковы слова:

«Аи же ты, прохожий человек!

Не могу тебя догнать на добром коне».

Прохожий остановился, снял с плеч свою суму и положил ее на землю. Святогор спросил: «А что у тебя в сумочке?» Прохожий ответил: «А вот подыми с земли, так увидишь!» Стал Святогор ее поднимать, да не смог даже позволить, «а сам по колена угряз в землю».

Говорит богатырь таковы слова:

«Что это у тебя в сумочку накладено?

Силы мне не занимать стать,

А я сдвигуть сумочку не могу».

«В сумочке у меня тяга земная».

И как тебя именем зовут,

Величают как по отчине?»

«Я есть Микулушка Селянинович».

Одна из простейших мантр на очищение звучит так: «Синхих Канальхих», которую можно перевести, как: «я чист» Некоторые благодаря этой молитве смогли раскрыть дар ясновидения в себе.

Скандинавские богини и существа имеют огромное количеств черт, присущих только людям. Эти сходства встречаются как во внешности. Главная из богинь — Фригг, супруга Одина. Ей ведомы судьбы всех людей и богов, не исключая и судьбы, уготованной её сыну Бальдру.

Специалисты цыганского психологического гипноза знают, что любой человек замирает, сковывается, широко раскрывает По своей сути техника цыганского гипноза является самой распространенной разновидностью «обработки» выбранной жертвы.

До начала практики стоит изучить мантры для процветания и богатства, выбрать текст. Для упрощения запоминания слов надо найти перевод, аудиозапись исполненной мастером молитвы. У мантры процветания, богатства есть мгновенный и накопительный эффект.

Азелта Санктум. Портал об эзотерических секретах

Тайна Микулы Селяниновича

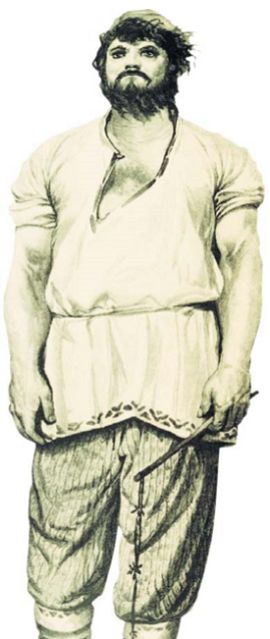

Микуле Селяниновичу очень повезло. Повезло в том смысле, что в русском фольклоре он получил большой авторитет и известность, хотя упоминается крайне редко и не как главный герой. В былинах о Вольге и Святогоре роль у Микулы второстепенная (правда, ответственная), а вот былин о самом Микуле Селяниновиче вовсе нет. Причиной возвышения стало его занятие пахотой, былина как бы показывала превосходство простого народа над знатью. Но ведь занятие это для Микулы не основное, он легко отказывался от пахоты при первой же возможности, в былине о Святогоре Микула и вовсе предстаёт не пахарем, а странником. И потом, в древности даже цари не чурались такой работы: пахали греческие Одиссей, Кадм, Ясон, пахал этрусский царь Тархон, пахал римский Ромул. Занятие пахотой не показатель низкого происхождения: она могла быть и обрядовой, и магической. Так что напрасно художники изображают Микулу в виде кряжистого мужика с окладистой бородой, да ещё бедно одетого. В былине он выглядит совсем не так:

“У оратая кобыла соловая,

Гужики у нее да шелковые,

Сошка у оратая кленовая,

Омешики на сошке булатные,

Присошечек у сошки серебряный,

А рогачик-то у сошки красна золота.

А у оратая кудри качаются,

Что не скачен ли жемчуг рассыпаются;

У оратая глаза да ясна сокола,

А брови у него да черна соболя;

У оратая сапожки зелен сафьян:

Вот шилом пяты, носы востры,

Вот под пяту воробей пролетит,

Около носа хоть яйцо прокати,

У оратая шляпа пуховая,

А кафтанчик у него черна бархата”

(“Онежские былины, записанные Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года”, т. II, №156, с. 518, С.-Петербург, 1896)

Микула богат, так богат, что и драгоценности для него мало что значат. Он не ходит в рубахе, как простой крестьянин, для пахоты он наряжается, как на праздник. Микула красив – сказители любуются им. А много ли от красоты останется, если всю жизнь заниматься крестьянским трудом? И ещё Микула молод. В былине так и сказано:

“– А тут станут мужички меня похваливати:

– Молодой Микула Селянинович! –”

(Там же, с. 522)

Исчезает бородатый мужик в пропотевшей рубахе и появляется молодец одних лет с Вольгой, богато одетый и всегда готовый отправиться на поиски приключений. И никакой окладистой бороды, разве что небольшая щегольская бородка.

Социальное положение Микулы ясно просматривается в отношении к нему Вольги и дружинников. Вольга не стал бы выбирать себе в товарищи человека из низшего сословия. И дело не в чванстве, просто каждый человек занимается своим ремеслом: воин сражается, крестьянин пашет. Настоящий крестьянин и сам не бросит нажитое им хозяйство. Когда Микула забеспокоился о сохе, оставшейся без присмотра, то Вольга мог бы заявить: “Твоя соха – ты и заботься о ней”. Это будь Микула ниже его по положению. Но Вольга поступил иначе: он ради какой-то сохи отрядил своих дружинников. Можно представить себе княжеского дружинника, усердно помогающего первому встречному крестьянину? Он бы посчитал себя оскорблённым и униженным. А князь, позволяющий себе такое, рисковал остаться вовсе без дружины. И всё же дружинники тужатся, пыхтят (работа тяжёлая), но стараются угодить Микуле, для них это дело чести. А в конце былины Вольга оставляет Микулу наместником в завоёванных городах:

“– Ай же ты, Никула Селянинович!

– Я жалую от себя трема городами со крестьянамы.

– Оставайся здесь да ведь наместником,

Получай-ко ты дань да ведь грошовую! –”

(Там же, с. 522)

Никого из своих дружинников не выбрал, пахарь оказался самым достойным. Ясно, что Микула не прост, совсем не прост. По своему статусу он если и уступает Вольге, то лишь чуть, и намного превосходит княжеских дружинников. В былине “Исцеление Ильи Муромца” странники так наставляют Илью:

“Не с кем Святогору силой померяться,

А сила-то по жилочкам

Так живчиком и переливается.

Грузно от силушки, как от тяжелаго бремени.

Вот и говорит Святогор:

“Как бы я тяги нашел,

Так я бы всю землю поднял!”

(“Песни собранные П.Н. Рыбниковым”, ч. I, №7, с. 33, М., 1861)

То же самое говорил Илья Муромец, но его слова почему-то похвальбой не считались:

“– Столько я чувствую в себе силоньки,

Было бы кольцо во сырой земли,

Поворотил бы я мать-сыру землю”

(Н.П. Леонтьев “Печорские былины и песни”, №2, с. 16, Архангельск, 1979)

Тут главный вопрос в отношении к герою, поступок которого можно воспринять снисходительно, а можно безжалостно заклеймить. В “Илиаде” Зевс обращался к богам с такими же словами, ну просто калька с былины:

“Цепь золотую теперь же спустив от высокого неба,

Все до последнего бога и все до последней богини

Свесьтесь по ней; но совлечь не возможете с неба на землю

Зевса, строителя вышнего, сколько бы вы ни трудились!

Если же я, рассудивши за благо, повлечь возжелаю, —

С самой землею и с самым морем ее повлеку я

И моею десницею окрест вершины Олимпа

Цепь обовью; и вселенная вся на высоких повиснет —

Столько превыше богов и столько превыше я смертных!”

(Гомер “Илиада. Песнь восьмая”, ЛП, с. 104, Л., 1990)

Зевс на вершине власти, ему всё можно. Зато Атлант за свою похвальбу был наказан. Когда индийский великан Равана, попытался поднять священную гору Кайлас, на которой покоился Шива, то разгневанный бог придавил великана всего лишь одним пальцем своей ноги (Тулси Дас “Рамаяна, или Рамачаритаманаса”, кн. I, с. 268, М.-Л., 1948). Скандинавский бог Тор оказался не в силах приподнять рукавицу великана Скрюмира (“Младшая Эдда”, ЛП, с. 67-68, М., 1994). Предание, в котором главный герой хвалится своей силой известно с древнейших времён и распространилось среди многих народов. В одних случаях он изображается пустым хвастуном и подлежит наказанию, а в других к нему относятся со всем уважением. В русских былинах можно найти оба варианта. Или же это самодовольный Аника-воин, который гибнет из-за своего неумеренного хвастовства (“Песни собранные П.Н. Рыбниковым”, ч. II, №48, с. 255-258, М., 1862). Или же это богатырь, сам не знающий пределов своей силы, тогда ему тактично указывают, что даже его непомерная сила небезгранична.

В пересказе К.С. Аксакова, когда Илья Муромец встретил Святогора, тот ему сказал: “Ты силен между людьми, и будь между ними силен, а со мною нечего тебе мерять силы. Видишь, какой я урод; меня и земля не держит, нашел себе гору и лежу на ней” (К.С. Аксаков “Богатыри времен Великого Князя Владимира, по Русским песням” // “Русская Беседа”, М., 1856, кн. 4. Науки, с. 59-60). И в былине Святогор сетует:

“Я бы ездил тут на матушку сыру землю, –

Не носит меня мать сыра-земля,

Мне не придано тут ездить на святую Русь,

Мне позволено тут ездить по горам да по высокиим,

Да по щелейкам по толстыим”

(“Онежские былины, записанные Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года”, т. I, №1, с. 5, С.-Петербург, 1894)

А Святогор, встретившийся с Микулой Селяниновичем, после упражнений с сумой перемётной (которую он всё-таки поднял, пускай и до колен), как только узнал, кто стоит перед ним, тут же принялся расспрашивать Микулу о своей судьбе. Отсюда можно сделать вывод, что Микула Селянинович был широко известен необыкновенной мудростью. Он и Вольге как-то насмешливо сказал: “Ай же глупый ты, Вольга Святославович!” (“Онежские былины, записанные Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года”, т. II, №156, с. 521, С.-Петербург, 1896). Это Вольге-то, который побеждал врагов “хитростью-мудростью”. Только мудрость Вольги заключалась в придумывании всевозможных уловок, тогда как мудрость Микулы – это знание. Другой уровень.

Святогора Микула отправил к Северным горам. Уже необычно – горы в былине показаны не обиталищем Святогора, а целью его путешествия. И он туда успешно добрался, и земля его выдержала. ЭТОТ Святогор оказался не слишком тяжёлым, его “мать сыра-земля” носила без проблем. В Северных горах жил кузнец, ковавший человеческие судьбы. Соблазнительно отождествить его со Сварогом, на связь которого с кузнечным ремеслом указано в Ипатьевской летописи. Но этому препятствует замечание Гельмольда (немецкий автор XII в.):

“Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, леса, горести и радости, они признают и единого бога, господствующего над другими в небесах, признают, что он, всемогущий, заботится лишь о делах небесных, они [другие боги], повинуясь ему, выполняют, возложенные на них обязанности, и что они от крови его происходят и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов”

(Гельмольд “Славянская хроника”, с. 186, М., 1963)

“И стала она красавицей:

Такой на свете не видано, на белом не слыхано”

(“Песни собранные П.Н. Рыбниковым”, ч. I, №8, с. 40, М., 1861)

Что-то похожее на сказку о царевне-лягушке. Святогор оставил на столе деньги пятьсот рублей и уехал из Поморского царства. На девицу он даже не взглянул и не заметил её превращения. А девушка, очнувшись, увидела деньги и стала на них торговать. Так она разбогатела, и по всему свету пошёл слух о её красоте. Дошёл этот слух и до Святогора, он не узнал девицу и посватался к ней. Уже после свадьбы он увидел у неё на груди рубец от своего меча, на его вопрос жена ответила:

“В наше царство Поморское приезжал неведом человек,

Оставил в нашей избы денег пятьсот рублей,

А я спала крепким сном.

Как проснулась: у меня рубец на белой груди,

И точно еловая кора спала с белого тела”

(Там же, с. 41)

Тут только Святогор догадался, что женился на той самой девушке, о которой ему говорил кузнец в Северных горах. Как видно из содержания былины, если до богатыря дошёл слух о её красоте, то выходит, что он жил среди людей, а не скитался одиноко по горам. И зачем великану жена-лилипутка? Что он с ней будет делать? Он ведь не ребёнок, чтобы играть в куклы. В попытке объединить два разных персонажа, сказителям пришлось сочинить байку о том, как великан, будто бы, всюду возил с собой жену в ларце. И много проку от такой жены? А потом ещё сочинили довольно неуклюжую историю с изменой, чтобы избавится от жены, которой в этом сюжете не должно быть.

Родственный сюжет имеется в “Старшей Эдде”. По-видимому, он заимствован от славян, составлявших значительную часть населения Скандинавии. Никаких великанов в скандинавском варианте нет, главным героем там назначен Сигурд. Поднявшись на гору Хиндарфьялль, Сигурд увидел ограду из щитов. Внутри ограждённого места спала женщина в доспехах, кольчуга приросла к её телу. Лишь когда Сигурд рассёк кольчугу своим мечом, женщина смогла проснуться. Это оказалась валькирия Сигрдива (её отождествляли с Брунхильдой), погружённая Одином в беспробудный сон за то, что ослушалась его и отдала победу в бою не тому из бойцов, на которого указал верховный бог (“Речи Сигрдривы” // “Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах”, БВЛ, т. IX, с. 284, М., 1975).

Возможно, под выражением “точно еловая кора” следует понимать именно доспехи. Женщины воительницы довольно популярны в русском эпосе. На богатыршах женились Добрыня Никитич и Дунай, а Еруслан Лазаревич и жить остался в девичьем царстве. Сильнейшему из русских богатырей и жена нужна соответствующая.

Продолжение скандинавского предания отличается от русской былины, как зеркальное отражение: если Святогор пытается избежать женитьбы, но в итоге всё-таки женится на той самой девушке, что ему предназначена, то Сигурд хочет быть с валькирией, но не может, потому что боги судили иначе. А вывод в обоих случаях один и тот же: “Что от судьбины своей никуда не уйдёшь” (“Песни собранные П.Н. Рыбниковым”, ч. I, №8, с. 41, М., 1861).

В точности совпадает с былинным сюжетом татарская сказка, которая так и называется “От судьбы не уйдёшь” (“Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа”, вып. VI, отд. II.IV. “Народные сказки Закавказских татар”, №2, с. 88-94, Тифлис, 1888). Если убрать из этой сказки мелкие подробности татарского быта и прочий антураж, явно привнесённый позднее, то совпадение с русской былиной окажется абсолютным. А если ещё учесть и вариант, зафиксированный в “Старшей Эдде”, становится очевидно, что сюжет татары позаимствовали из сказаний, бытовавших в Причерноморье и распространённых среди европейских народов. Название сказки определённо указывает на её близкую связь с русским фольклором. Но в татарский фольклор попал самостоятельный сюжет, ещё не связанный с представлениями о Святогоре. А что сюжет этот существовал сам по себе, подтверждает уже русская сказка “Невеста горбунья” (“Пермский сборник”, кн. II, отд. II.4, №5, с. 166, М., 1860), сохранившая все детали, разве что несколько осовременив их. И мораль сказки сохранилась: “…судьба: не обойдешь, не объедешь!”

Есть в былине одно ценное указание, которое поможет дать новое направление в поисках истока её образов – невеста Святогора жила в Поморском царстве. Поморье (сейчас Померания) – славянское государство в Южной Прибалтике, населённое поморянами, так называлось одно из объединений балтийских славян. На западе их соседями были лютичи (велеты) – другое славянское объединение, ещё западнее жили ободриты или рароги. И вот у ободритов столица называлась Микулин (сейчас немецкий Мекленбург), так не здесь ли искать родину Микулы Селяниновича? И ещё – именно у западных славян обнаруживаются предания о пахаре, ставшем правителем страны. Одно из них известно в изложении Козьмы Пражского (XII в.) в его “Чешской хронике”:

Другое подобное предание поместил в своём сочинении польский автор XII века Галл Аноним:

“Был в городе Гнезно, что по-славянски означает “гнездо”, князь по имени Попель. Он имел двух сыновей и, по языческому обычаю, готовил к их пострижению большой пир, на который пригласил многих сановников и друзей. Случилось так, что, по тайному решению бога, туда пришли два чужеземца, которых не только не пригласили на пир, но даже грубо отогнали от входа в город. Они, как только увидели невежество этих людей, спустились в пригород и по счастливой случайности пришли к домику пахаря вышеназванного князя, устраивавшего пир в честь своих сыновей. Этот радушный бедняк пригласил чужеземцев в свой домик и оказал им свое гостеприимство. А они, охотно приняв приглашение бедняка и войдя в гостеприимную хижину, сказали: “Пусть наш приход будет вам на радость и вы получите от нас избыток благополучия, а в потомстве честь и славу”.

Пяст, сын Котышко, и жена его, по имени Репка, отличались большим гостеприимством. Они с большим сердечным чувством, по мере своих возможностей, старались удовлетворить потребности гостей, а те, видя их благоразумие, были готовы помочь им своим советом осуществить их сокровенные пожелания. Когда чужеземцы по обычаю несколько помедлив, поговорили о том, о сем и попросили чего-нибудь выпить, гостеприимный пахарь ответил: “Есть у меня бочоночек перебродившего пива, которое я приготовил в честь пострижения моего единственного сына, но какая польза от такой малости? Если угодно – пейте. ”. Этот бедный крестьянин решил приготовить кое-какое угощение в честь пострижения своего сына именно тогда же, когда и господин его, князь, готовил пир в честь сыновей, – ведь в другое время он не мог бы этого сделать вследствие своей чрезмерной бедности; он хотел пригласить несколько человек из друзей своих, таких же бедняков, как и он сам, но не к обеду, а к более скромной закуске, и откармливал поросенка, приберегая его специально для этого случая. Я намереваюсь рассказать вам о чуде, но кто может понять величие бога? Или кто осмелится рассуждать о благодеяниях бога, который нередко возвышает бедняков в нашей бренной жизни и не отказывается вознаграждать гостеприимство даже язычников. Итак, гости спокойно приказывают хозяину налить пива, хорошо зная, что оно во время питья не будет убывать, а, наоборот, будет прибывать, и, как говорят, пиво прибывало до тех пор, пока не наполнились сосуды, взятые взаймы, а также и сосуды пирующего князя, которые чужеземцы нашли пустыми. Они приказывают также заколоть и упомянутого выше поросенка, чьим мясом, как рассказывают, были наполнены, к удивлению всех, десять мисок, называемых по-славянски cebri. Пяст и Репка, видя совершившееся чудо, поняли великое предзнаменование, касающееся сына, и уже мыслили пригласить князя и его гостей, но не осмеливались, пока не спросили об этом чужеземцев. Что же мы медлим? По совету и с одобрения своих гостей, земледелец Пяст приглашает хозяина своего, князя, и всех гостей его, и князь не отказывается снизойти до приглашения крестьянина. Еще не было столь могущественно княжество польское, и князь этой страны не кичился такой спесивой гордостью и, выступая, не был еще окружен столь многочисленной клиентелой. Когда по обычаю начался пир и всего оказалось в изобилии, эти чужеземцы совершили обряд пострижения мальчика и дали ему имя Земовит, согласно предсказаниям о будущем.

После того, как все это произошло, мальчик Земовит, сын Пяста, внук Котышко, рос, мужал и с каждым днем выказывал свое благородство до такой степени, что Царь царей и Князь князей ко всеобщей радости назначил его князем Польши и совершенно изгнал из королевства Попеля со всем его потомством”.

(Галл Аноним “Хроника или деяния князей и правителей польских”, ПСИНЦВЕ, с. 28-30, М.,1961)

Похожая версия приведена и Великопольской хронике:

“Когда род Помпилиуша, прозванного Хотышко, был с корнем уничтожен, знатные люди (proceres regni) королевства, прийдя в вышеупомянутый город Крушвицу, слывший в те времена среди городов лехитов наиболее сильным и красивым, начали думать об избрании будущего правителя; хотя они и желали выбрать кого-либо из сыновей отравленных князей, однако, поскольку они предлагали разных, [то] не могли прийти к общему согласию, ставя свое благосостояние выше общественной пользы. В конце концов они решили избрать кого-либо простого и скромного происхождения, однако свободно рожденного и потомка лехитов. И был им некий бедный землепашец по имени Пяст, имя его жены было Репка, и жили они в упомянутом городе Крушвице. Предполагали, что они во времена Помпилиуша, или Хотышко, гостеприимно приняли двух чужеземцев, то ли ангелов, то ли, согласно мнению некоторых, мучеников Иоанна и Павла, которых привратники вышеупомянутого правителя (principis) Хотышко отогнали от входа в его дом. Эти два чужеземца пришли в жилище Пяста во время выборов, и чудесным образом вышеупомянутого Пяста избрали королем. А именно, когда для такого количества [людей], собравшихся избрать короля, не хватило пива, и Пяст в своем жилище наварил только малость меда для себя и для своей семьи, медвяная жидкость, которая по-польски называется “мед”, настолько увеличилась, что ее в изобилии хватило всем, и каждый мог пить столько, сколько хотел. Увидев это чудо, сотворенное божественной милостью, они единогласно избрали вышеупомянутого Пяста своим королем. Назывался он Пястом потому, что ростом был мал, но крепок телом и красивой наружности”

(“Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв.”, с. 62-63, МГУ, 1987)

Основная особенность чешского и польского сказаний состоит в том, что это не фольклор, как русская былина, а литературные легенды, сочинённые придворными льстецами для прославления правящих династий. Для грамотеев и книжников источниками сведений служили не столько презренные народные предания, сколько ветхие рукописные тексты, которые всегда можно приспособить под нужды местной хроники. Вот они и воспользовались эпизодом из древнеримской истории, главным героем которого был Луций Квинкций Цинциннат, происходивший из знатного, но обедневшего рода. Чтобы прокормить свою семью, Цинциннат был вынужден заниматься земледелием, но при этом всё равно оставался гордым патрицием, презиравшим плебеев. И этого патриция-земледельца сенат дважды (в 458 и 439 гг. до н. э.) назначал диктатором, когда Рим подвергался большой опасности. Присланные к Цинциннату сенаторы застали его как раз за пахотой. Справившись с государственными проблемами, он складывал с себя диктаторские полномочия и возвращался в своё имение пахать землю (Тит Ливий “История Рима от основания Города”, ПИМ, т. I, кн. III, с. 139-141, кн. IV, 190-197, М., 1989; “Реальный словарь классических древностей по Любкеру”, с. 1141, С-Петербург, 1885).

Уже не выяснить, где в этой истории правда, а где враньё, только для жителей средневековой Европы всегда лестно было хотя бы прикоснуться к наследию Древнего Рима, да и традиция составления государственных хроник пошла оттуда же. Байки о возвышении Пржемысла и Пяста слишком похожи на эпизод римской истории, чтобы объяснять их только фантазией хронистов. Была, конечно, и фантазия, но было и заимствование чужого сюжета. Не прямое переписывание, а подгонка под местные условия и местную историю. Увязав сюжет с записанными ранее сказаниями, хронисты и сами уверовали в него. Влияние этого сюжета на русский фольклор, если оно и было, то незначительное, в изменённом и переработанном виде – не из Рима, а через западных соседей Руси. Книжный сюжет растворился в общем потоке фольклорных сказаний и народных верований.

Когда немцы захватывали славянские земли, их жители искали спасение на Руси и приносили на Русь свои предания. Конечно, часть этих преданий оказалась потеряна, потому и нет у нас былины о Микуле Селяниновиче. Население при этом перемешалось, перемешивались и предания. В образе Святогора могли совместиться и Радегаст лютичей, и Яровит поморян, а имя Святогор, видимо, появилось оттого, что святой горой считался небесный купол, на вершине которого и обитали эти боги. По сведениям Титмара Мерзебургского Радегаста ещё называли Сварожичем (Титмар Мерзебургский “Хроника”, кн. VI.23, с. 102, М., 2009), из чего можно заключить, что Сварог в качестве верховного небесного бога почитался и балтийскими славянами.

В основу образа Микулы Селяниновича тоже легли представления о каком-то боге. Но имя это христианское и, скорее всего, оно принадлежало основателю города Микулина или основателю династии ободритских князей, с которым в народной памяти связали языческое предание о князе-пахаре. Некоторые сопоставления приходят на ум из таких строчек былины:

“Присошечек у сошки серебряный,

А рогачик-то у сошки красна золота”

Геродот рассказал скифское предание о том, как на землю с неба упали три золотых предмета: плуг, секира и чаша, доставшиеся некоему Колаксаю, ставшему после этого правителем тех мест (Геродот “История”, кн. IV.5, с. 258, М., 2006). Так не от того ли золотого плуга происходит драгоценная соха Микулы? Ведь скифы не пахали, они были кочевниками, предание о плуге могло принадлежать только осёдлым народам, ставшим предками славян. В видоизменённом виде оно записано в Ипатьевской летописи и приурочено к царствованию Сварога:

“И бысть по потопЪ и по раздЪленьи языкъ, поча царьствовати Феоста, иже и Саварога въ время царства его, спадоша клЪщЪ c небесЪ, нача ковати оружье, прЪже бо того палицами и камениемь бьяхуся”

(Ипатьевская летопись, РЛ, т. XI, с. 200, Рязань, 2001)

Ну не плуг, а клещи, и не золотые, а железные, но общее содержание сохранилось: дар верховного бога людям, сброшенный им с неба на землю. Если традиция не прерывалась тысячи лет, значит, и население Среднего Поднепровья тоже не менялось. Скорее всего, это были венеты – крупнейший из праславянских народов и прямые предки балтийских славян. А имя Колаксай (Солнце-царь) понятно и по-славянски. И плуг на Руси продолжали почитать: ещё в XVII веке сохранялся обычай в ночь на Крещение “кликать плуги” с пением языческих песен (cхиархимандрит Иоанн (Иван Сергеевич Маслов), “Обрядовая сторона праздника Крещения Господня в Древней Руси” // “Журнал Московской Патриархии”, 1994, № 1, с. 73).

Как ещё доказать божественное происхождение Микулы? На Руси существовал обычай завивать пучок несжатых колосьев на бородку миколину или велесову. Видимо, Микулу сопоставляли с Велесом – должно быть, их функции были сходны. Подобный обычай известен и в Германии – там колосья посвящали Одину (А.Н. Афанасьев “Поэтические воззрения славян на природу”, т. I, с. 357, М., 1995), но ведь половина Германии расположена на славянских землях. Так что это обычай именно славян, продолжавшийся со времён древних венетов. Но и различие между Микулой и Велесом тоже заметно.

В былинах Вольга и Волх считаются тождественными. При этом Микула встречается только с Вольгой, а с Волхом – никогда. Это можно объяснить тем, что сюжет былины “Вольга и Микула” сложился ещё в Южной Прибалтике и попал на Русь уже готовым. Казалось бы – какая разница? Если бы не один нюанс: когда родился Волх – “на небе просветя светел месяц”, когда родился Вольга – “закатилось красное солнышко” (былина “Вольга”), другой вариант – “воссияло солнце красное” (былина “Вольга и Микула”). Видно, что под влиянием Микулы связь Вольги с лунным культом исчезает и вытесняется культом солнца. Микула произошёл от солнечного божества. А Велеса люди узнавали в очертаниях рогатого месяца: это “гнедой тур – золотые рога”, тот самый, в которого превращался Волх. По ночам Велес шествовал по небу, звёзды – это его стадо.

Не слишком понятна история с лошадью Микулы. То он на ней пахал, а то – сел верхом и отправился в военный поход, при этом обогнав Вольгу со всей его дружиной. На пахотных лошадях не воевали, а на боевых не пахали. Можно бы связать эту историю с культом лошади. Действительно, этот культ достался славянам в наследство от венетов, которые знали толк в лошадях и вывели много пород различного назначения. В Европе только у славян сохранялся культ коня. Исключение – Слейпнир, восьминогий конь Одина, но его следует считать заимствованием. Потому что конь – не паук, двойной набор ног ему не положен. Скорее всего, скандинавы буквально поняли изображение бегущего коня. У балтийских славян при храмах содержались священные кони (“Мифы народов мира”, т. II, с. 420, 524, М., 1992), но и белый конь Свентовита, и белый конь Радегаста, и вороной конь Триглава были боевыми. Пахотных лошадей не почитали.

Вольга уступил Микуле в конском состязании, но Святогор и пешего Микулу не смог догнать. Значит, дело вовсе не в лошади, а в самом Микуле. Это его характерное свойство, а лошадь появилась уже под влиянием русской фольклорной традиции. Ещё одно наблюдение. Хоть Микула и пашет, но не хлеб его интересует. Свои планы он озвучил так:

“Ржи напашу, в скирды складу,

В скирды складу да домой выволочу,

Домой выволочу, дома вымолочу.

Драни надеру да то я пива наварю,

Пива наварю, мужичков напою,

Станут мужички меня покликивати:

– Ай ты молодой Микулушка Селянинович!”

(“Онежские былины, записанные Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года”, т. II, №73, с. 10-11, С.-Петербург, 1896).

Кормить людей Микула не собирается, зато он намерен напоить их допьяна. А зачем? Хмельные напитки издавна использовались как ритуальные. Их пили не ради одного опьянения – это был способ связаться с потусторонним миром, чтобы посоветоваться с умершими предками, узнать желания духов природы, а позднее и волю богов. Фантастические видения люди воспринимали как странствия души. Пиво тоже первоначально выполняло роль священного напитка наподобие индийской Сомы или Амриты. И это была важная роль: без общения с богами люди не знали, как построить свою жизнь, скорее можно обойтись без хлеба. В былине опьяневшие “мужички” начинают призывать своего бога (“покликивати”), происходит что-то вроде камлания.

Если Микула всё-таки бог, то как его звали на самом деле? Прямых указаний нет, можно лишь предполагать. Балтийские славяне жили на землях, где когда-то располагалась Лужицкая культура (XIII-IV вв. до н.э.), оттуда и расселялись древние венеты. Но славяне не были там гостями, они сами произошли от лужицкого населения и не меняли своих территорий, а племена, что были известны во времена античности, на тех же местах жили и в период средневековья. Балтийские славяне дольше всех сохраняли наследие венетов, да, собственно, венетами и оставались. Потому соседи и продолжали их называть венедами или вендами. Главным венетским богом был Белин (Белен, Велен) – солнечный бог, которого римляне отождествляли с Аполлоном (Йожко Шавли “Венеты: наши давние предки”, с. 65, М., 2002). В восточнославянских верованиях имелся персонаж с очень похожим именем – Белун, дух, помогавший при полевых работах, даривший людям счастье и удачу (“Белун” // “Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона”, т. V, с. 240, С.-Петербург, 1891; “Белобог” // Е.М. Мелетинский, ред. “Мифологический словарь”, с. 91, М., 1991). Среди балтийских славян распространилась вера в доброго Белого бога, противостоящего злому Чёрному богу, об этом сообщал Гельмольд. Их имена остались в топонимике: в земле лужицких сербов две горы названы Bjely bуh и Corny bуh (“Белобог” // “Мифы народов мира”, т. I, с. 167, М., 1991; “Белый бог или Белбог” // “Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона”, т. V, с. 246, С.-Петербург, 1891). Но славянской мифологии свойственен не дуализм, а представление о трёхчастном делении мира по вертикали. Поэтому представление о противоборстве Белого бога с Чёрным богом следует отнести к фольклору, оно основано на позднем толковании имени главного божества венетов.

Вот мифы об этом боге и были использованы при сочинении преданий о князе-пахаре. А почему занялся пахотой сам бог – тут в каждом из венетских племён могли предлагать свою версию. Может и не в каждом, но единообразие вряд ли достижимо. Да и с течением времени объяснения могли меняться. Например, пахал, создавая живую природу на земле. Или победил чудовищного Змея, потом запряг его в плуг и заставил пахать, оставив исполинские Змиевы валы. Или на небе пахал золотым плугом облачные нивы, а его пиво – это дождь. Слишком мало сведений сохранилось с языческих времён и многие черты образа Микулы теперь не поддаются объяснению.

— Откуда взялось прозвище Селянинович? Уж точно не от крестьянской жизни. А может здесь проявилась солнечная природа Микулы? Ответа нет.

— Почему именно Микулу “любит матушка сыра земля”, за какие великие заслуги? Доверила ему даже самое ценное – тягу земную. А ведь эта “тяга” – нововведение. В древности люди ничего не знали о всемирном тяготении. Тогда что такое хранил Микула в своей суме перемётной? Заглянуть бы туда, да нет возможности.

— Что за богиня земли любит Микулу? Балтийские славяне почитали Живу, культ которой охватывал всё славянское Поморье. Но её образ вобрал в себя и локальные культы, о которых сейчас ничего неизвестно. И неизвестно, с каким из них связан былинный сюжет.

— Какое отношение к Микуле имеют удалые поляницы Настасья Микулична и Василиса Микулична? Если верить Гомеру, то амазонки жили в Пафлагонии (область на южном побережье Чёрного моря напротив Крыма), основное население которой составляли венеты. Так не от венетов ли славянские поляницы?

— Какова судьба образа Микулы Селяниновича на Руси? Не связан ли с ним Илья Муромец: если Микулу “любит матушка сыра земля”, то Илья получает от земли свою силу? Хотя, может это и совпадение.

— Когда у Микулы появилась лошадь? В Европе пахали на быках, а в былине о Святогоре Микула ходит пешком. Может быть, уже на Руси былина подверглась переделке? Или в древности существовала легенда о чудесной кобылице универсального назначения? Называл её Микула по-простецки Унеси-голова и резвости она была невероятной:

“– Садился я на свою на кобылицу,

– Только видели они меня-де саждаючи,

– Да не могли-то меня увидать поезжаючи –”

(“Онежские былины, записанные Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года”, №255, с. 1170, С.-Петербург, 1873)

— Какое событие отобразилось в союзе Вольги и Микулы? Археологически зафиксировано в V-IV вв. до н.э. объединение Лужицкой и Поморской культур (венетских). Но простирается ли историческая память до такой древности?

Пока больше вопросов, чем ответов, так что тайна Микулы Селяниновича не может считаться разгаданной.