Чем занимался отец писахова

ПИСАХОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Русский сказочник, писатель, художник. Один из великих сказочников Русского Севера, сохранивший и передававший яркий, образный, сочный народный язык Поморья.

Отец – еврей Год Пейсах, крестившийся в православие и принявший имя Григория Михайловича Писахова, ювелир и гравер. Мать – Ирина Ивановна Милюкова, староверка. Брат бабушки по материнской линии дед Леонтий был сказочником-рассказчиком. Во многом через него мальчик познакомился с народным творчеством Севера.

Отец хотел научить сына своему ремесленному искусству, но тот хотел стать художником. Окончив городское училище Архангельска в 1899 году, молодой Писахов отправился в путешествие на Соловки, затем в Казань. В 1902 году он приехал в Санкт-Петербург и поступил вольнослушателем в Художественное училище барона Штиглица. Занимался здесь живописью под руководством академика Александра Новоскольцева. В 1905 году Писахов был исключен из училища за произнесенную им речь против самодержавия.

Тогда же он продолжил свои путешествия: посетил Новгород, побывал на арктическом Севере, на Новой Земле, в Иерусалиме и Египте. 1907-1909 годы провел в Петербурге в мастерской художника Якова Гольдблата, в то же время продолжая свои странствия: он побывал на Карском море, Печоре, Пинеге, Белом море. В 1909-1910 годах учился в Свободной академии художеств в Париже. В 1910 году картины Писахова были выставлены в Архангельске, в 1912 году он был удостоен серебряной медали на выставке в Петербурге. В 1914-м Степан Григорьевич участвовал в поисках Георгия Седова, исследовал земли саамов.

В 1939 году С.Г. Писахов был принят в члены Союза писателей. В 1940 году был опубликован второй его сборник, куда вошли 86 сказок. В 1949-м в Архангельске вышла третья книжка из девяти сказок. В 1957 году она была издана в Москве (стала первой московской книгой писателя). После этого Степан Григорьевич стал всесоюзно известным. О нем писали газеты, широко отмечалось его 80-летие.

Степан Григорьевич Писахов скончался 3 мая 1960 года. Похоронен на Ильинском кладбище Архангельска.

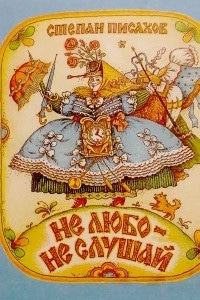

По сказкам Писахова режиссером Леонидом Носыревым были сняты известные мультфильмы «Не любо – не слушай» (1977), «Апельсин» и «Перепелиха» (1986), «Морожены песни» (1987).

В 2007 году в Архангельске открыт Музей художника и сказочника Степана Писахова. В 2008 году там же, на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского установлен памятник писателю (автор Сергей Сюхин).

Сочинения:

Не любо – не слушай//На Северной Двине: Сборник. Архангельск, 1924.

Сказки. Архангельск, 1938.

Сказки. Книга вторая. Архангельск, 1940.

Сказки. Архангельск, 1949.

Сказки. Архангельск, 1977.

Сказы и сказки (совместно с Б.В. Шергиным). М., 1985.

Сказки. Очерки. Письма. Архангельск, 1985.

Месяц с небесного чердака. М., 1991.

Ледяна колокольня. М., 1992.

Не любо – не слушай: сказки. Калининград, 2004.

Писахов Степан Григорьевич: биография, карьера, личная жизнь

Содержание статьи

Из биографии Степана Григорьевича Писахова

Будущий сказочник и художник появился на свет в Архангельске 25 октября 1879 года. Отец Степана был выходцем из Белоруссии. Глава семьи обладал отменным художественным вкусом, был чеканщиком и мастером ювелирных дел. Дар к ремесленному искусству от отца передался сыновьям Павлу и Степану. Бабушка мальчиков часто рассказывала мальчикам северные былины. А ее брат был профессиональным сказителем. Писахов рос среди богатого северного словотворчества, как он впоследствии вспоминал.

Уже в юном возрасте Степан овладел кистью. Еще шестилетним ребенком он много рисовал, составлял пейзажи из папоротника и глины.

В 1899 году Писахов окончил городское училище и отправился в Казань. Здесь он рассчитывал поступить в художественное училище, но планам юноши не суждено было сбыться.

В 1902 году Степана наконец-то ждал успех: он был зачислен в художественное училище барона Штиглица (Петербург). В 1905 году молодой человек принял участие в студенческих волнениях. За это Писахова исключили из учебного заведения. Получать художественное образование в России он уже не мог.

Творчество Степана Писахова

В последующие годы Писахов отправился в путешествие по северным краям. Он принял участие в работе нескольких поисковых и научных экспедиций. Не раз был на Новой Земле и на Земле Франца Иосифа, познакомился с жизнью многих селений на Печоре, Мурмане, Мезени и Онеге. Арктику и Север России Степан Григорьевич узнал в совершенстве. Впечатления от поездок стали основой для художественных полотен и путевых заметок.

Довелось Писахову побывать и за пределами страны. Он посетил Палестину и Египет, Италию, Грецию и Францию. Но нигде не видел такой красоты, как на русском Севере.

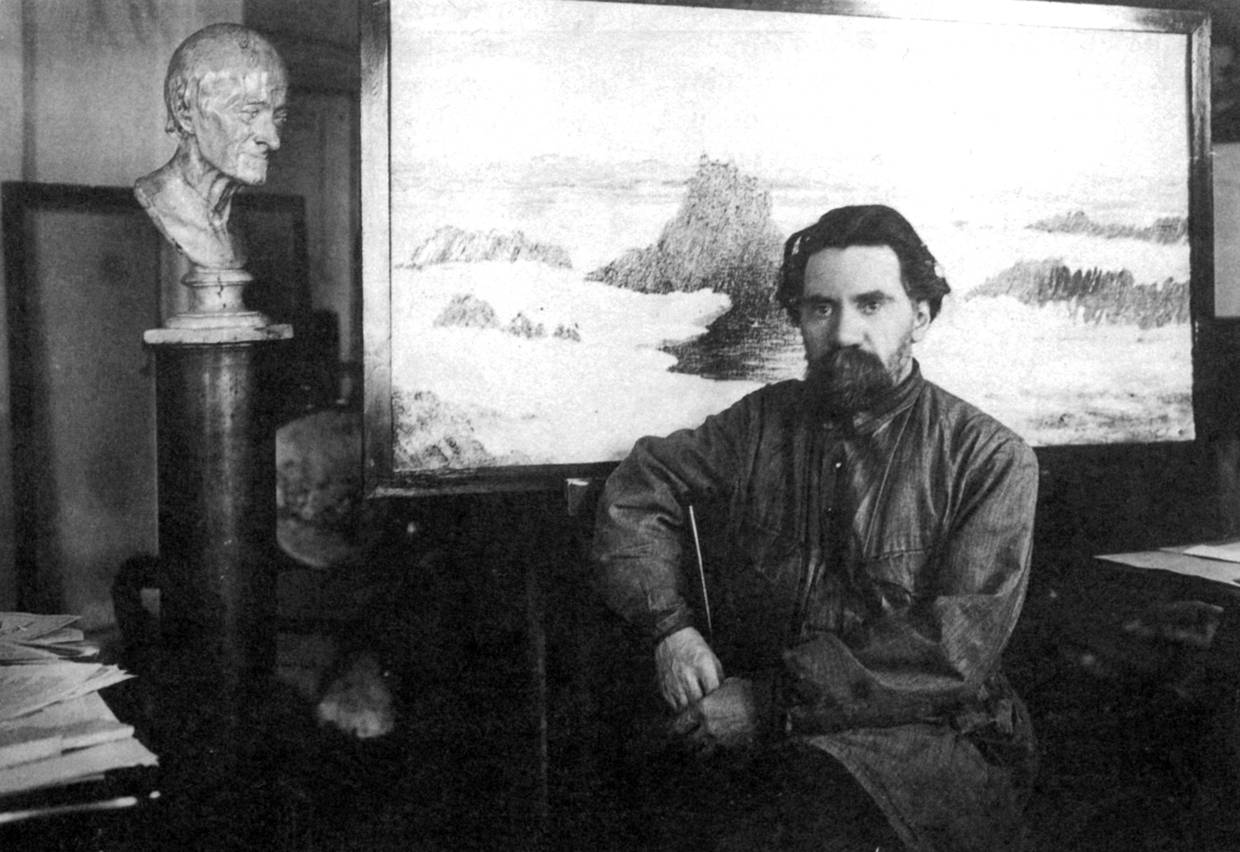

Перед Первой мировой войной Писахов уже сформировался как художник. Персональные выставки Степана Григорьевича организовывались в Петербурге и Архангельске. На полотнах Писахова можно увидеть северную природу во всем ее многообразии. Последняя крупная выставка Писахова была организована в 1923 году в Москве.

Сказочник Степан Писахов

Вторая половина жизни Писахова – становление сказочника. Его первое произведение «Не любо – не слушай» вышло в свет в 1924 году в сборнике. Потом сказки автора стали появляться в местных периодических изданиях. В 30-е годы сказки Писахова регулярно публиковались в Москве. В 1939 году Степан Григорьевич стал членом Союза писателей.

Читателям нравились язык и фантазия автора, ведь ничего подобного в русской литературе до него не было. Тема сказок Писахова – жизнь русского Севера и Архангельского края. Произведения у писателя получались разными: задорными, веселыми, искрометными, злыми, лукавыми, добродушными. Но всякий раз они заканчивались хорошо.

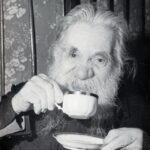

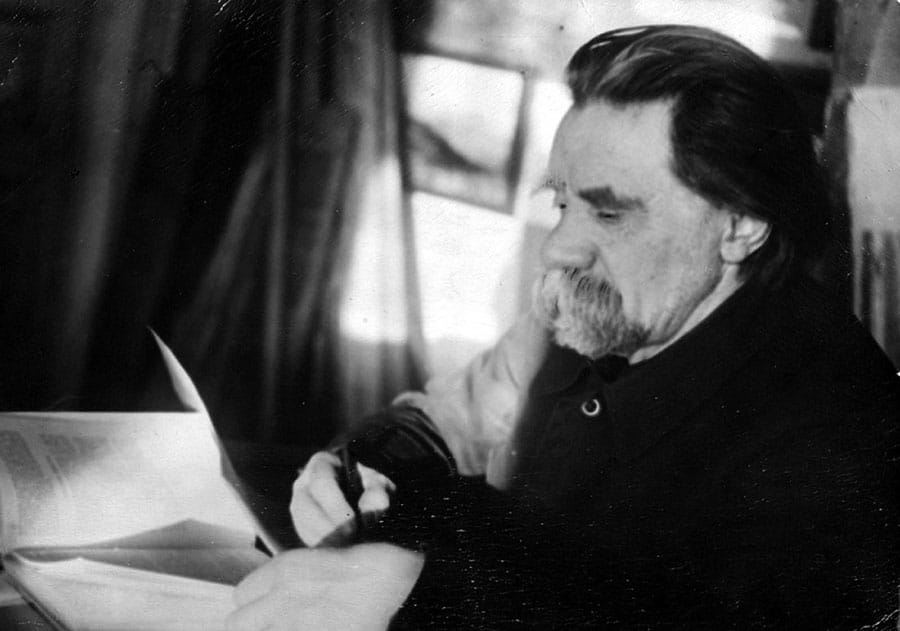

В последние годы жизни знаменитый сказочник испытывал сложности со здоровьем: у него сильно болели ноги. Фактически он не мог передвигаться. В октябре 1959 года художник и писатель отпраздновал 80-летие. Степан Григорьевич ушел из жизни 3 мая 1960 года.

Степан Григорьевич Писахов

Фото Все

Видео Все

Сказочник Степан Писахов

Из истории литературных чудаков. Степан Писахов. Часть 2

Северные сказки Степана Писахова

Степан Писахов — биография

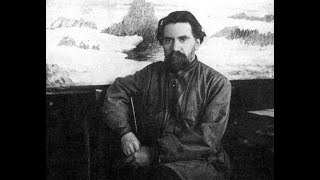

Степан Григорьевич Писахов — русский писатель-сказочник, художник, этнограф описывал жизнь поморов.

Степан Григорьевич искал «Божью правду», путешествовал по русским городам с паломниками, отправлялся в дальнее путешествие на Арктический север, побывал в Египте и Иерусалиме, Сирии и Турции, где получил разрешение рисовать в любом городе. Выставлял свои работы в Риме, но вернувшись на родину, в родной Архангельск сказал: «Как будто глаза прополоскались! Где деревья, красивее наших берёз? А летние ночи, полные света без теней — это так громадно по красоте…»

Детство и юность

Отец Степана был еврей и звали его Год Пейсах, он был мещанином в Шкловском обществе, Могилёвской губернии. Позднее он крестился в православии, и получил новое имя Григорий Михайлович Писахов. Отчество ему дал его крёстный отец. Там же в Архангельске Григорий Михайлович и нашёл себе жену, ею стала Ирина Ивановна Милюкова из семьи староверов.

Занимался купец Писахов, как он сам говаривал «я золотых и серебряных дел мастер», попросту говоря был ювелиром, и имел свою мастерскую и свой небольшой магазинчик. В доме у купца имелась прислуга и подмастерье.

Степан Григорьевич родился 13 октября 1879 года, о чём записано в метрической книге. В семье купца Писыхова было пятеро детей, старший сын Павел, который впоследствии уехал в Америку, Степан, и трое дочерей: и Таисия, Евпраксинья и Серафима.

Маленького Степана окружала атмосфера староверческой жизни. Дома часто звучали песни и псалмы, духовные стихотворения и сказания. И это народное творчество дало особое направление в духовном развитии ребёнка. С раннего детства у Степана проявилась способность к рисованию, но отец пресекал попытки мальчика серьёзно заняться живописью. Григорий Михайлович боялся, что и Степен, как и его старший брат подастся в художники самоучки и сбежит из дома.

Немного позднее Писахов, в знак уважения к своему религиозному воззрению написал картину «Место сожжения протопопа Аввакума в Пустозерске». Отец тщетно старался привить Степану любовь к семейному ремеслу. Он часто говорил ребёнку, что нужно иметь такую профессию, которая нужна людям, а вот без живописи все нормально проживут. Так же отец не поощрял любовь к чтению. Маленький Степан ночами, за кроватью читал книги. Юному Пихасову очень нравился Мигель де Сервантес, особенно его произведение «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Возможно именно эта книга подтолкнула молодого человека к побегу из дома.

В гимназии Степан Григорьевич не учился, он закончил только училище. Уход из дома на тот момент виделись ему единственным способом вырваться из-под строгой опеки родителя. Он направляется на Соловки, затем в Казань, где пытается поступить в художественную школу, а позже он приезжает в Петербург и там ему улыбнулась удача, его зачисляют в Художественное училище.

Отец смирился с выбором сына, и стал понемногу, всего по 10 рублей в месяц высылать деньги из Архангельска. Жить на эти средства было чрезвычайно трудно. О полуголодном существовании можно догадаться по названию его воспоминаний, которые были написаны молодым художником в то время «Ненаписанная книга. Голодная Академия». Наступил 1905 год, в стране развиваются революционные события, и за свои высказывания против самодержавия его исключают из училища.

На его имя был выписан запрет на обучение в России, денег на выезд и обучение за границей у него не было. Степан Григорьевич, попал в сложную ситуацию ещё и потому, что у него не было документа об образовании, и о праве занимать учительскую должность.

Путешествия и поиски себя

И Степан Писахов отправляется путешествовать он посещает Новгород, в 1905 году арктический север Новую землю. И всё это время его верный спутник — это мольберт. Позднее Писахов посещал Север не менее 10 раз, и всегда с восхищением отзывался о коренном населении и красотах природы.

Затем он посещает страны Средиземноморья, попадает в Иерусалим, Египет, пишет картины в Турции и Сирии. И в 1907 году возвращается в Петербург, устраивается в мастерскую художника Якова Гольдблата. А уже летом того же года отправляется к Карскому, а затем и к Белому морю, с посещением Печеры и Пинега. Итогом этого путешествия стали два цикла его работ «Северный лес» и «Старые избы». Помимо этих картин он пишет этнографические зарисовки.

В 1909-1910 года Писахов проводит в Париже, и занимается в Свободной академии художеств. Затем в Риме он проводит выставку, его полотна просто потрясли зрителей «серебряным сиянием». И возвращается к себе на родину в Архангельск. Но самым памятном для Писахова стало путешествие в 1914 году, когда он принял участие в поисках Георгия Седова, на корабле «Св. Фока».

Признание

В 1910 году в Архангельске была организована его выставка «Русский север», на которой он представил публике около двухсот своих полотен. А в 1911 году 60 его картин на праздновании 200-летия Царского села. За его работы, показанные в Архангельске его наградили Большой серебряной медалью. На одной из выставок он познакомился с Ильёй Репиным, который очень лестно отозвался о его творчестве.

В 1915 году с началом первой мировой войны Степана Григорьевича призывают в армию, он проходит службу ратником ополчения в Финляндии, затем его переводят в Крондштат. В 1918 году он демобилизовался и вернулся в Архангельск. И впервые Писахов серьёзно берётся за перо. Он начинает писать очерки и сказки, воссоздавая своих современников. Его первые публикации были в газете «Северное утро».

В 1919 году в том же издании он печатает очерки «Первый день боя», «На фронте» и «В. Н. Давыдов на фронте», в которых он описал события, которые происходили на линии фронта, об белогвардейских офицерах и солдатах, которые сражались с «красными».

Позднее в 1920 году, когда Архангельск стал «красным», ему не раз вспоминали его поддержку белой армии. Но Степан Григорьевич выработал определённую форму поведения, «только чтобы дали работать творчески в новых условиях».

В 1924 году он публикует первую сказку, которая имела название «Не любо — не слушай…». В 1927 году альманах «Советская страна» печатает его северные сказки. Позднее в печать его произведений брала газета «Волна» и «Правда Севера». Его сочинения пришлись по вкусу маленьким читателям, но он по-прежнему не мог издать полноценный сборник. Только в 1935 году он смог опубликовать в журнале «30 дней» несколько своих сказок, собственно после этой публикации к нему приходит известность. И в 1938 году он издаёт свою первую книгу в Архангельске.

В 1939 году уже будучи шестидесятилетним мужчиной его принимают в Союз советских писателей. Во вторую книгу, которая была издана в 1940 году вошли 86 его сказок. Во время войны, писатель и художник находился в Архангельске. Он часто выступал в госпиталях, и делил с близкими тягости тыловой жизни.

По окончании войны Писахов принёс в Архангельское издательство написанную им рукопись, которая содержала более ста сказок, но по прошествии двух лет они издали малюсенькую брошюру с десятью произведениями. И только в 1957 году он наконец издаётся в Москве, книгу оформлял художник Иван Кузнецов, издание получилось очень красочное. И только теперь Писахов получил всесоюзную известность.

Смерть

Свои последние годы жизни он провёл в Архангельске. Когда его спрашивали о возрасте сказочник непременно шутил, что в субботу будет 500 лет, а также упоминал, что собирается дожить до 2000 года. Об этом он и написал свою последнюю сказку в 1959 году.

Умер Степан Григорьевич весной 1960 года. Похоронили его на Ильинском кладбище Архангельска.

В его родном городе, в 2000 году, ко дню 120-летия художника, был открыт музей Степана Писахова, в доме, который принадлежал семье Писаховых. Там выставлялись картины художника и сохранился быт того времени. Но затем дом был поставлен на реконструкцию, а его картины стали выставляться в музее Русской классической живописи. В 2021 году дом-музей Писахова будет вновь открыт. А в 2008 году было открытие его памятника.

Сказки

Ссылки

Чем занимался отец писахова

Лет пятьдесят назад, в центре Архангельска, на улице Поморской, часто можно было встретить маленького длиннобородого старика, похожего на старичка-лесовичка. Кроме длинной бороды, бросались в глаза его седые кустистые брови и пышные усы.

Старик был беден, и ходил все время в одном и том же потертом длиннополом пальто и широкополой шляпе. Он не был женат, жил один, поэтому, его часто видели с авоськой, в которой можно было разглядеть нехитрые продукты: буханку хлеба, бутылку молока, десяток яиц, да пачку пельменей.

Старик жил в доме, в котором он родился и в котором прожил всю свою длинную жизнь. Правда, когда он родился, весь двухэтажный дом принадлежал его родителям, а доживал свой век старик в одной, хотя, и большой комнате. Обстановка у него была небогатая, да и все соседи друг друга знали, поэтому, старик, уходя, часто не закрывал свою комнату. В комнате возле стен стояло много картин, но, если бы в то время в Архангельске нашелся квартирный вор, позарившийся на картины старика, над ним бы все долго смеялись. В те годы в Архангельске картины не воровали.

Старика звали Степан Григорьевич Писахов.

Он родился в Архангельске, в 1879 году. Отцом его был еврей, перебравшийся в Архангельск из Могилевской губернии. Приехав в Архангельск, небогатый ювелир Григорий Пейсахов крестился, женился, и записался в купеческую гильдию, заведя небольшую ювелирную мастерскую, где сам и работал. Матерью Писахова была архангелогородка Ирина Ивановна Милюкова.

В конце 19 века Архангельск был тихим патриархальным городом, в котором жизнь обывателей текла спокойно и размеренно, как и в других городах и городках Российской империи.

Известная поговорка о том, что в Архангельске есть только доска, треска и тоска, появится позже, в советское время. В 19 веке здесь тоже была и доска, и треска, а вот тоски не было. Тоскуют люди ленивые, или те, у кого душа не устроена, а тот, кто работает, кому надо заботиться о детях, тому тосковать не с руки.

Крестили Степана Писахова в Рождественской церкви, что стояла неподалеку от перекрестка Троицкого проспекта и улицы Поморской. От дома, где он родился, до церкви неспешным шагом идти было всего ничего, минут десять.

Отцу Степана в ту пору было 32 года, а матери 28 лет.

Перекресток Троицкого проспекта и улицы Поморской. Деревянный двухэтажный дом на углу не сохранился, а вот двухэтажное здание из красного кирпича, стоявшее за ним, стоит до сих пор.

Палат каменных отец писателя не нажил, но деревянный двухэтажный дом на улице Поморской построил. В этом доме, на первом этаже, с отдельным входом с улицы, находилась и ювелирная лавка с мастерской, где вместе с хозяином работали подмастерье и ученик. Сейчас этого дома нет. Его снесли, кажется, в 1980-е годы. На его месте стоит девятиэтажка. В девятиэтажке есть горячая вода и центральное отопление, но нет тепла деревянного дома.

Сохранился особняк купца Калинина, стоявший неподалеку от дома Писаховых.

Таким был особняк Калинина в начале 20-го века. Кроме него не сохранилось НИ-ЧЕ-ГО. Удивительно, как до сих пор сохранился сам особняк.

Всю свою жизнь Писахов любил Поморскую улицу. Единственное, что ему не нравилось, это большое количество питейных заведений на ней, возле которых всегда было много не совсем трезвых архангелогородцев. Матюги, крики, зачастую драки, словом, обычный набор, такой же, что и сейчас. Русский человек за сто лет мало изменился.

Идя от своего дома к Двине, через два квартала Писахов выходил на Торговую улицу.

Дом купчихи Плотниковой, стоявший на углу Торговой и Поморской, стоит там и сейчас.

Нынешним архангелогородцам трудно представить, насколько оживленным было сто лет назад то место, где улица Поморская выходила на берег Двины.

Направо подворье Соловецкого монастыря, налево торговые ряды и гостиница, а прямо, стоит перейти Торговую улицу, рынок. Рынок не простой, тут же, на берегу, стояли пристани и плоты, к которым были причалены шхуны, пришедшие с моря, и карбасы из левобережных деревень. Треска с Терского берега, палтус с Летнего берега, семга из Лапоминки, камбала из Конецдворья, окуни да щуки, те отовсюду! А как нахваливали молоко, сметану и творог, перекрикивая друг друга, жонки из Рыболово, Чуболы и Пустоши!

А за Соловецким подворьем стояла каменная громада Свято-Троицкого собора.

За Троицким собором начиналась Немецкая слобода, часть города, застроенная деревянными особняками архангелогородцев, чьи предки приехали в Россию из Германии, Англии, Голландии, Швеции. Предки потом переженились на русских девушках, но обычаев своих не забыли, отчего и не было в Немецкой слободе той российской безалаберности, когда доска, оторвавшаяся от забора, может провисеть так полгода, потому что, хозяину все как-то недосуг приколотить ее на место.

Такой была Немецкая слобода, с особняками, пузатыми эркерами и балкончиками, с крепкими заборами, и с гудящими как барабан деревянными мостовыми. И не подумайте, что доски мостовых клали прямо на землю! Выкапывались длинные канавы, примерно метр глубиной, потом стенки канав обшивались досками, чтобы земля не осыпалась. Слева и справа возле стенок в землю, с интервалом полтора-два метра забивались бревна, клались брусья-перекладины, и уже на них укладывали доски. Канавы играли роль дренажной системы, а мостовые, сделанные таким образом, не гнили, и из-за того, что под досками была пустота, при ходьбе они пружинили, а звук шагов был немного гулким.

Место это даже архангелогородцам сейчас узнать невозможно, потому что, и здесь не сохранилось НИ-ЧЕ-ГО. Это нынешний участок Троицкого проспекта, от улицы Карла Маркса в сторону Воскресенской улицы. На правой стороне проспекта, за деревьями, видна башня городской думы, здание которой в 30-е годы перестроили и отдали мединституту.

В этом Архангельске, который исчез, как град Китеж, в который не вернуться, как не вернуться старику в свою юность, и прошло детство Писахова.

Старшим сыном в семье был Павел. Кроме Павла и Степана, в семье было пять дочерей, три из них-старшие. Дочери, когда выросли, повыходили замуж, и браки у всех были удачные. Мужья у них были толковые и небедные, о женах заботились, а в детях души не чаяли. Тем неожиданнее было самоубийство одной из сестер, Елизаветы, до причин которого не могли доискаться и тогда, а сейчас уж и вовсе в этом не разобраться.

Со старшим братом, когда он вырос, тоже произошла непонятная история. Однажды, на берегу Двины нашли его одежду, и решили, что он утонул. Несколько лет все пребывали в уверенности, что Павла нет в живых, когда из-за границы пришла от него весточка. Оказалось, он пробрался на иностранный пароход, и уплыл на нем за границу. Одежду же на берегу оставил специально, чтобы все думали, что он утонул, и не искали его.

Исполнено все было, конечно, довольно жестоко. В какой стране обосновался старший брат Писахова, и какова была его дальнейшая судьба, я не знаю.

В гимназии Писахов почему-то не учился. Причины этого неясны. Говорят, что по возрасту не попал. А что мешало отвести его в гимназию, когда возраст подошел? Как бы то ни было, учиться ему пришлось в городском училище. Закончил он учебу в 1899 году, когда ему было 20 лет. Возраст, что и говорить, уже не маленький. В этом тоже есть что-то непонятное.

Вообще, судьба Писахова с юности была как-то очень уж хитро закручена и изобиловала неожиданными поворотами. Казалось бы, что должен делать добропорядочный еврейский юноша, отец которого имеет свое дело? Правильно, помогать отцу, развивать дело, искать невесту с хорошим приданым, жениться, завести детей… Писахова, как говорится, понесло, явно не туда. То ли смешение северной и еврейской крови тому виной, то ли подействовали на юношу белые ночи и северные сияния, но задумал Писахов стать художником. Отец, был, конечно, против, да и какой нормальный еврей одобрил бы занятие живописью! Торговля, вот настоящее занятие для еврейского юноши!

Обычный еврейский юноша, может быть, и послушался бы своего отца, но, перефразируя Иосифа Виссарионовича, можно сказать, что еврей-северянин, это штука посильнее, чем «Фауст» Гёте.

Писахов уехал из Архангельска, и три года его носило по России. Соловки, Казань, наконец, Санкт-Петербург, где он поступил в училище барона Штиглица, то, что находится в Соляном переулке.

Жил студент Писахов крайне бедно. Отец, смирившись с желанием сына выучиться на художника, деньги из Архангельска посылал, но немного, всего десять рублей в месяц. Рубль начала прошлого века нынешнему рублю, конечно, не чета, но цены на продукты и на жилье в Петербурге и тогда кусались. Столица!

Денег не хватало даже на то, чтобы снять комнату. Приходилось снимать угол. В комнате, где уже были жильцы, угол отгораживался занавеской, и спать приходилось за этой занавеской, хорошо, если на койке, а то и на сундуке.

Несмотря на полуголодную жизнь, студенческие годы Писахов потом вспоминал с удовольствием. Великое дело, побывать в хорошем музее или в театре, когда тебе всего двадцать с небольшим. После тридцати лет острота ощущений уже не та.

Потом пришел январь 1905 года. Закружились над Россией революционные ветры, и втянули Писахова в свой круговорот. За речь, произнесенную им против самодержавия (где и когда, не знаю), Писахов из училища был исключен. Хуже того, ему было вообще запрещено учиться в России, а на учебу за границей были нужны деньги.

Не мог Писахов сидеть на одном месте, и поехал он на Ближний Восток. Иерусалим, Турция, Египет. Бумага, карандаши, краски и пустые карманы. Опять жил впроголодь. Деньги семья посылала в те города, куда он намеревался приехать, но немного, все те же десять рублей в месяц.

Сейчас Писахова назвали бы путешественником-экстремалом.

Потом он ездил только на Север. Карское море, Новая Земля, Белое море, Пинега.

Жениться все никак не удавалось, да похоже, Писахов и не пытался.

В 1910 году в Архангельске была организована большая выставка «Русский Север», где картины Писахова заняли почетное место. Через два года за картины, показанные на петербургской выставке, Писахов получил серебряную медаль.

Репин, встретив Писахова на одной из выставок, хорошо отзывался о его работах, и предлагал приехать поработать в Пенаты. Писахов не поехал, побоялся.

Потом началась война. В 1915 году его призвали. Сначала служил в Финляндии, потом в Кронштадте, где и застала его Февральская революция 1917 года. В 1918 году Писахов решил вернуться в Архангельск.

Барашкова, как-то расспросил на счёт проектов снесённых в Архангельске зданий. Ответил, что проектов, как таковых нет и не было, а вот схемы, фасады в архиве сохранились. Так что при желании, надеюсь такое когда-нибудь появится, можно будет хотя бы лучшее из того что снесли воссоздать.

Edited at 2013-03-06 04:15 pm (UTC)