Чем занимался пушкин до того как стал писать

Сразу после окончания Лицея Пушкин в чине коллежского секретаря (гражданский чин X класса, смотрите Табель о рангах) поступил на службу в Коллегию иностранных дел, переводчиком.

Так выглядело здание Коллегии иностранных дел во времена Пушкина

Сохранился документ, в котором говорится: «Император приказал вчера, чтобы коллегия выдала г-ну Пушкину, переводчику, тысячу рублей на дорожные расходы» – feb-web.ru›feb/pushkin/serial/v81/v81-105-.htm. У меня этот сайт не открылся, так что цитирую со страницы поисковика.

В годы службы в Коллегии иностранных дел имя Пушкина-поэта становится широко известным, а служил он здесь с 1817 по 1824 год, на этот период пришлась и так называемая южная ссылка Пушкина.

В 1831 году он вновь поступил на службу в Коллегию иностранных дел.

Современный вид здания

Пушкин начал писать стихи еще в лицее, в период отрочества и юности, так что «поработать» еще нигде не успел.

Из лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 года в чине коллежского секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и определён в Коллегию иностранных дел.

Известным на всю Россию писателем (вернее поэтом) он стал в 1822 году, после опубликования поэмы «Кавказский пленник». До этого он успел написать и опубликовать поэму «Руслан и Людмила», несколько лицейских стихов, в том числе и «К другу- стихотворцу» в 1814 году, когда ему было 15 лет. В 1817-1820 годах он успел «наводнить всю Россию возмутительными стихами», так что царь решил сослать его в Сибирь. Но друзья заступились за поэта, и Пушкина отправили как бы в командировку на юг. На юге он путешествовал по Крыму и Кавказу, общался с будущими декабристами, набирался опыта для отражения его после в творчестве.

Известным на всю Россию писателем (вернее поэтом) он стал в 1822 году, после опубликования поэмы «Кавказский пленник». До этого он успел написать и опубликовать поэму «Руслан и Людмила», несколько лицейских стихов, в том числе и «К другу- стихотворцу» в 1814 году, когда ему было 15 лет. В 1817-1820 годах он успел «наводнить всю Россию возмутительными стихами», так что царь решил сослать его в Сибирь. Но друзья заступились за поэта, и Пушкина отправили как бы в командировку на юг. На юге он путешествовал по Крыму и Кавказу, общался с будущими декабристами, набирался опыта для отражения его после в творчестве.

Он работал в МИД шифровальщика, т. к. имел выдающиеся математические способности.

Александр Сергеевич Пушкин

Фото Все

Видео Все

Пушкин. Главная тайна поэта

Пушкин Последняя дуэль 2006

«Реальная история»: ПУШКИН

Александр Пушкин — биография

Александр Пушкин – гений русской и мировой литературы. Его перу принадлежит множество произведений, которые сделали его знаменитым и любимым многими поколениями почитателей его таланта.

Можно с точностью сказать, что современный русский литературный язык начался с поэта Александра Пушкина. Именно он сумел объединить в своих произведениях все самое лучшее из национальной и мировой литературы того периода. Это он сблизил литературный язык и самобытную народную разговорную речь. Пушкин превозносил богатство, выразительность, гибкость русского языка, позволяющий каждому талантливому литератору творить настоящие шедевры. И в то же время в своих произведениях он старался выражаться максимально точно и ясно, без второстепенного. Именно благодаря таланту Пушкина, русский язык поднялся до уровня великого национального и мирового языка.

Детство и юность

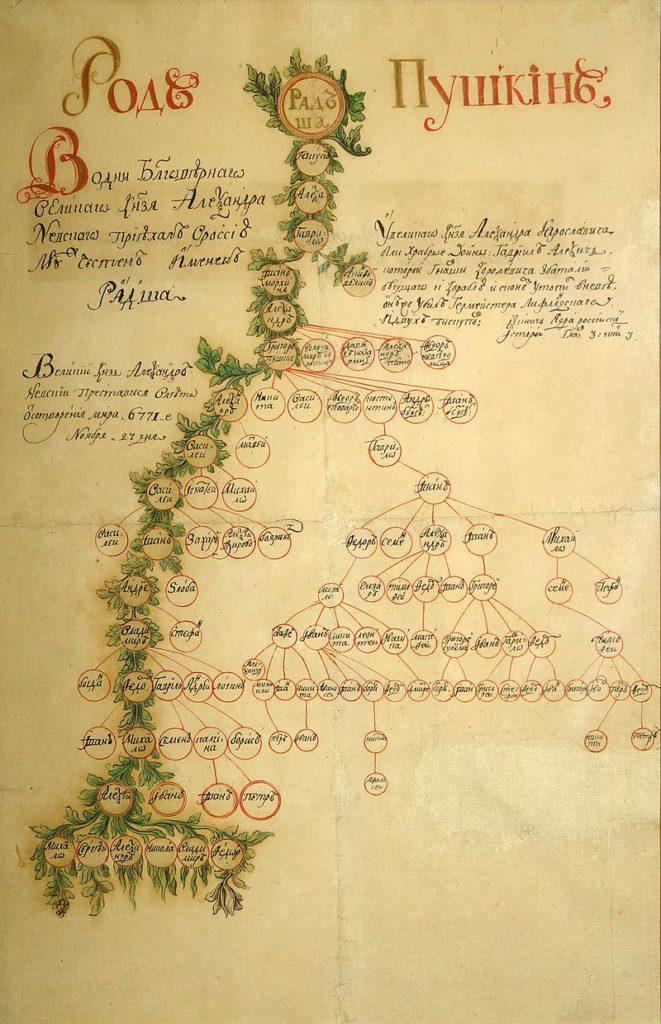

Родился Александр Пушкин 6 июня(26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Его отец Сергей Пушкин был поэтом-любителем, светским острословом. Мама Надежда Ганнибал, приходилась внучкой Абраму Ганнибалу. Дед по отцовской линии Лев Пушкин был полковником артиллерии, имел чин гвардии капитана.

Александр в полной мере вобрал в себя черты характера своих предков. Мамины гены наделили его горячим нравом, необузданной энергией и жаждой жизни. Гены отца проявились в поэтическом таланте, благодаря которому все переживания и страсти тут же становились стихами и поэмами, которые до сих пор не утратили своей актуальности и привлекательности.

Кроме Александра в семье выжили еще дочка Ольга 1797 года рождения и сын Лев 1805 года. Родители будущего гениального поэта славились своим образованием, несмотря на то, что в те времена представители светского общества общались на французском и знали латынь, изучали историю и литературу. Двери в их доме были всегда открыты, и среди гостей четы Пушкиных можно было встретить поэтов, художников, музыкантов.

Александр учился дома, и это образование было достаточно приличным. Однако на одном изучении словесности далеко не уедешь. Он с детства полюбил русскую историю, народные сказки, предания, легенды, и все это благодаря его бабушке по материнской линии Марии Ганнибал. Начиная с 1805 по 1810 годы, каждое лето маленький Саша гостил у нее в подмосковной деревне Захарове. Этот период оставил неизгладимое впечатление в памяти Пушкина и эти воспоминания потом нашли отражение в его первых пробах пера. Именно бабушка привела в дом Арину Родионовну, ставшую няней будущего великого поэта.

Нянины рассказы, сказки, незамысловатые истории, рассказанные певчим говором, так запали мальчику в душу, что он наслаждался звучанием родного языка, его красотой и поэтичностью. Благодаря такому сочетанию исконно русского и «французского» образования и воспитания, Пушкин сумел найти золотую середину, благодаря которой стал высокообразованным молодым человеком, почитавшим русские традиции. Хотя в то время вся дворянская Россия отдавала предпочтение именно французской манере воспитания, и первый стих Александра тоже был написан на этом языке.

С детства в Саше кипели гены его африканского предка, и поэтому впоследствии сформировался его горячий характер и неординарная внешность.

С раннего детства у мальчика были французские гувернеры с одной стороны и русская няня с другой. Но ему было мало того, что он узнавал от них, поэтому его часто можно было застать с книгой в руках. Он мог брать любые книги из отцовской библиотеки, которая состояла из множества изданий, и в любое время пользоваться библиотекой родного дяди – Василия Львовича.

Царскосельский лицей

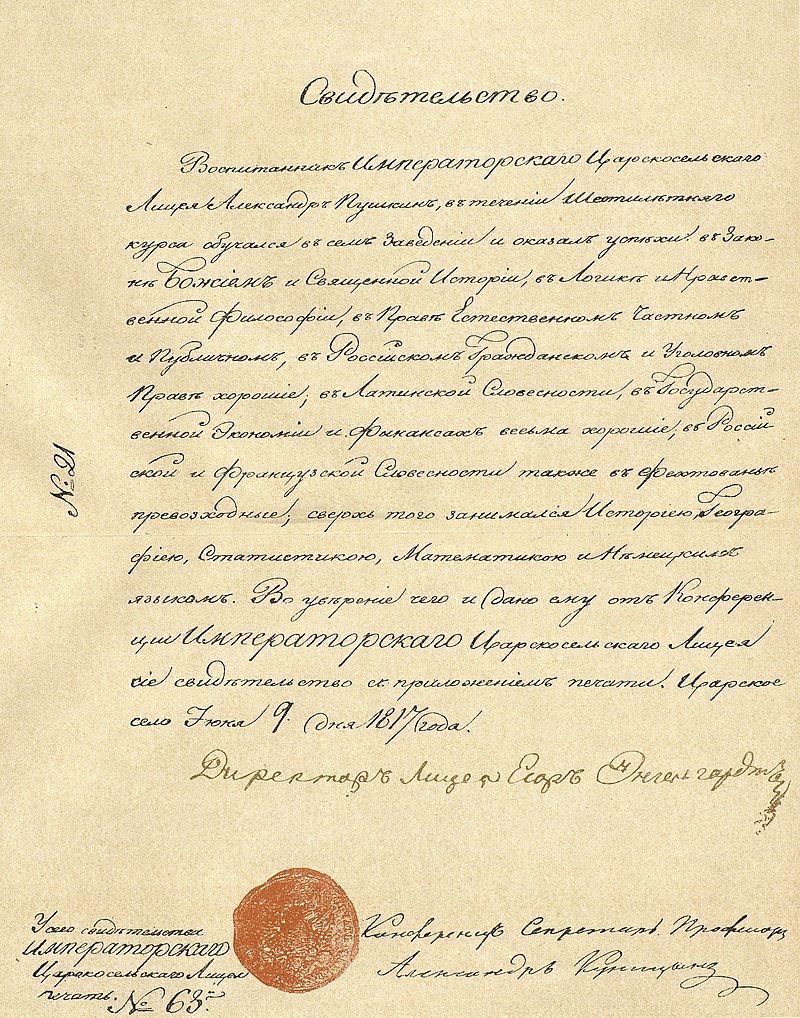

Осенью 1811 года в компании дяди Василия Саша отправился в Петербург, чтобы оказаться в числе учеников только что открывшегося Царскосельского лицея. Опекалась этим учебным заведением царская семья, и открыли его в здании флигеля стоявшего вплотную с Екатерининским дворцом. В тот год на обучение набрали тридцать учеников, одним из которых был Пушкин.

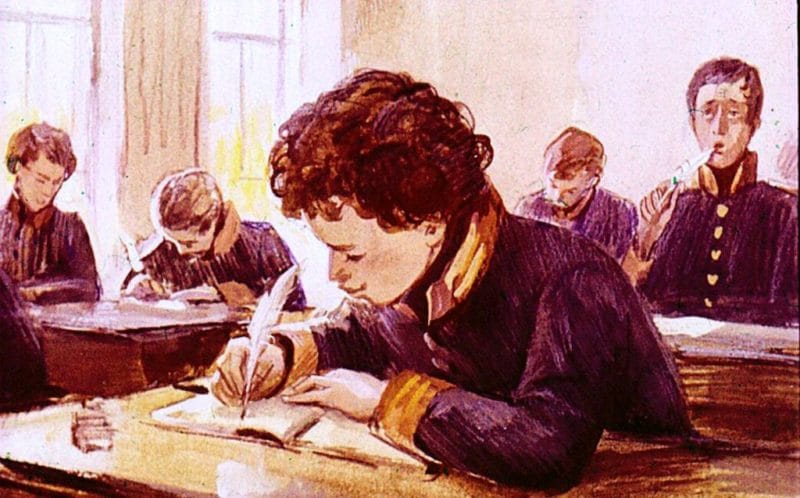

В лицее использовалась абсолютно новая, можно сказать, революционная система обучения. Тридцать первых учеников-мальчиков были выходцами из дворян, для их обучения привлекли молодых, высокообразованных педагогов. Атмосфера в учебном заведении была очень свободной и дружеской, отсутствовали телесные наказания, что до этого никогда не практиковалось в школах.

Александр сумел быстро освоиться и подружиться с одноклассниками. Он учился с Кюхельбекером, Дельвигом, Пущиным, и эта дружба продолжалась много лет.

Для лицеистов этого первого набора приглашали самых известных профессоров, экзамены они сдавали членам Академии наук и педагогам пединститута. Спустя годы их выпуск признали самым успешным среди всех, кто в разные годы окончил этот лицей.

Кроме постижения разных школьных предметов, ученики занимались творческим развитием, они выпускали журналы, написанные от руки. В стенах этого лицея появились новеллисты и поэты, которые почти каждый вечер собирались чтобы поупражняться в сочинении стихов экспромтом. Трое из их выпуска вскоре примкнули к декабристам, Пущина и Кюхельбекера даже осудили. Пушкин не участвовал в восстании и в этом большая заслуга его друзей.

Уже в те годы проявился творческий потенциал юного лицеиста Пушкина. Его поэзии нравились друзьям, он получил высокую оценку от Жуковского, Батюшкова, Карамзина и Державина. Во время экзамена в 1815-м Пушкин прочел стих «Воспоминание в Царском Селе», которое услышал Державин, и выразил молодому коллеге свой восторг. Так начиналась творческая биография прославленного поэта.

Служба

В 1817-м Пушкин стал сотрудником коллегии иностранных дел в Петербурге. В те годы вся семья Пушкиных переехала в столицу, они поселились на Фонтанке, где жили в семикомнатной квартире на 3-м этаже. По этому адресу великий поэт жил в 1817-1820 годах. Именно здесь он трудился над поэмой «Руслан и Людмила» и одой «Вольность».

С 1817 по 1820 год Пушкин исправно ходил на Английскую набережную, именно там находилась в то время коллегия по иностранным делам, где он трудился. Он почти не интересовался карьерой дипломата, но службу посещал регулярно. Среди его сослуживцев было много лицеистов, Пушкин работал с Корсаковым, Кюхельбекером, Горчаковым. Опыт, наработанный в те годы, воплотился в заметках 1822 года, получивших название «Заметки по русской истории 13 века».

Александру пришлась по душе жизнь в столице, которая по сравнению с годами проведенными в лицее, была яркой и насыщенной. Правила лицея предполагали практически полную изоляцию учеников от жизни за его пределами, поэтому сами лицеисты называли свое учебное заведение монастырем.

У Пушкина появилось очень много знакомых, которые принадлежали к самым разным кругам общества – в его окружении появились поэты, гусары, музыканты, художники. Это было время постоянной влюбленности, дуэлей, посещения ресторанов и театров, литературных кружков и салонов. Александр всегда интересовался женщинами, африканская кровь предков бурлила, ему нужны были новые страсти, эмоции, влюбленности. Пушкин влюблялся много и часто, женщины буквально липли к нему, несмотря на то, что внешность у него была не очень привлекательная. Он умел привлечь их своим восхищением, стихами, посвященными каждой очередной музе. В то время его отношения с противоположным полом были платоническими, поэтическо-возвышенными.

В это время он делает предложение Анне Олениной. Он часто бывал у них в особняке на Фонтанке, где в то время собирались все литераторы Петербурга. Но Анна ответила молодому поэту отказом, и после этого Пушкин обратил внимание на другую девушку. Это была Анна Керн, племянница хозяйки дома. Это именно ей он написал одно из самых лучших своих стихотворений – «Я помню чудное мгновенье».

Первая ссылка

Общество того времени жило на волне душевного подъема, который наступил после разгрома наполеоновской армии. Однако некоторые люди вскоре «заразились» не просто вольными и передовыми идеями, они были революционными. Под влиянием этих свободолюбивых течений Пушкин вступает в литературный кружок «Зеленая лампа». Влияние посещений этого кружка сказалось в поэзии того времени – стихах «Деревня», «Вольность», «На Аракчеева», которые не были опубликованы, но зато получили большую популярность у столичных читателей.

И вскоре поэт прочувствовал на себе последствия такой популярности, выразившейся в императорской немилости. Пушкина грозились сослать в Сибирь, и только благодаря участию друзей вместо сибирской ссылки он оказывается в изгнании на юг. 6 мая 1820-го Александр отправился по новому месту службы, где его начальником стал генерал-лейтенант И.Н.Инзов.

В период 1820-1824-й годы Пушкин «скитается» по России, и в эти годы он смог побывать в Тамани, Екатеринославе, Феодосии, Керчи, Бахчисарае, Гурзуфе, Симферополе, Каменке, Кишиневе, Бендерах, Аккермане, Киеве, Измаиле, Одессе.

Каждая поездка обогащала поэта эмоциями и впечатлениями, которые незамедлительно выливались на бумагу. За годы скитаний в «южной» ссылке поэт написал несколько поэм – «Бахчисарайский фонтан»,«Кавказский пленник», «Гаврилиада», «Цыгане». Во время пребывания в Крыму Пушкину пришла идея создания поэмы «Евгений Онегин», а вплотную он занялся ее написанием в Кишиневе.

В Каменке Александр вошел в тайное общество, а в Кишиневе стал членом масонской ложи.

Слава бежала впереди Пушкина, и когда он оказался в Одессе, то там его встречали как романтического поэта, певца Кавказа. Но в этом городе ему не повезло, граф М.С.Воронцов, бывший его начальником, абсолютно не желал идти с Александром на контакт.

Появились слухи, что Пушкин увлекся женой графа, и та ответила ему взаимностью, поэтому Воронцов постарался избавиться от опального поэта как можно быстрее. Московские полицейские прочли письмо поэта, в котором он рассказывал о новом увлечении – атеизме. Об этом немедленно узнал император, и принял решительные меры. В 1824-м Пушкина отстранили от должности, и ему пришлось покинуть столицу. Он поселился в имении своей матери в деревне Михайловское.

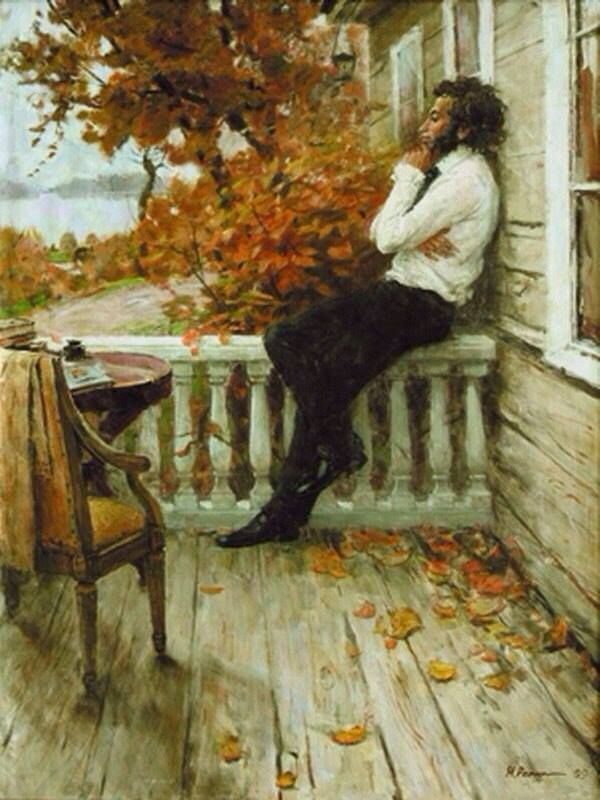

Михайловское

Возвращение в родные пенаты оказалось еще хуже, чем ссылка – тут обязанности надзирателя за Александром исполнял родной отец. Это было намного тягостнее и невыносимее, и свободолюбивый Пушкин просто задыхался в отчем доме. Так долго продолжаться не могло, вскоре отец и сын серьезно поссорились и вся семья уехала из Михайловского. Александр остался один, компанию ему составляла только Арина Родионовна.

В общей сложности Пушкин провел в Михайловском 2 года, и несмотря на то, что он был слегка подавлен, все это время он много трудился. Он не предавался «помещичьим» забавам, больше удовольствия ему доставляло чтение книг, которые приходили по почте из Петербурга. Вся корреспонденция поэта тщательно досматривалась, письма перечитывала полиция.

Именно в это время Пушкин написал «Кавказского пленника», «Графа Нулина», «Бориса Годунова», и целый ряд стихов – «Наполеон», «Зимнее утро». Александр начал работу над «Евгением Онегиным» и успел написать несколько глав этой поэмы.

В это время он тесно общается со своим другом по лицею – Пущиным, который приезжал его навестить. Кроме этого подружился с семьей помещиков Осиповых, владельцев соседней деревни Тригорское.

Известие о том, что 14 декабря 1825 года произошло восстание, дошло до поэта многим позже и застало буквально врасплох. Среди организаторов его были друзья и знакомые великого поэта, они понимали, что он тоже ринется в бой, и поэтому не сказали ему настоящую дату дворцового переворота. Таким образом им удалось предотвратить его арест, и сохранить жизнь. Многие из тех, кто участвовал в мятеже, отправились в сибирскую ссылку, а главных организаторов повесили.

Поздние годы

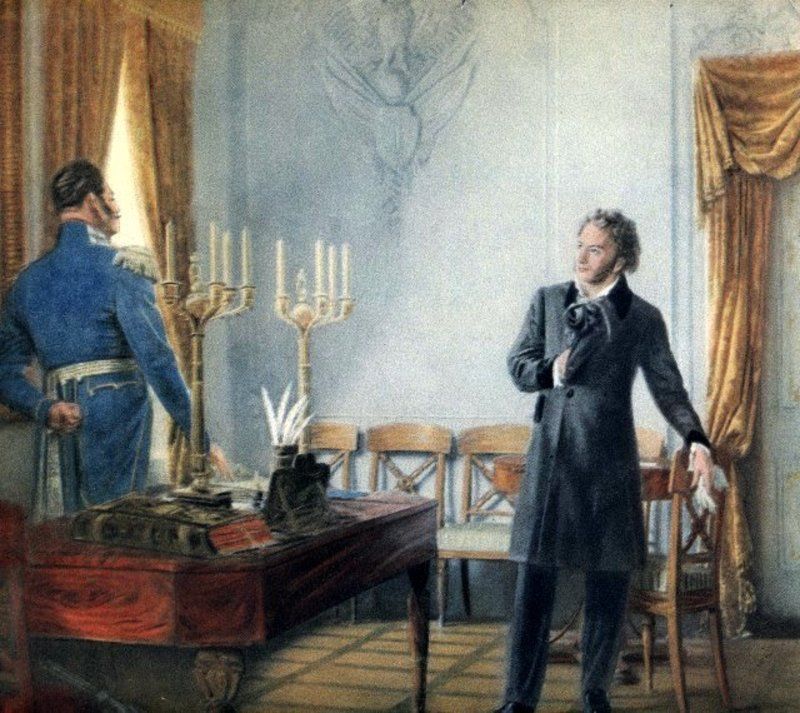

После того, как к власти пришел Николай I, он издал указ о помиловании Александра Пушкина, вернул его из ссылки и разрешил проживать там, где он захочет. Это было публичное «прощение» опального поэта, и этим жестом император решил погасить недовольство дворянства после арестов и казней лучших представителей дворянства, участвовавших в заговоре 1825 года. С этого времени сам император проверяет все рукописи Пушкина, а контроль за этим процессом был возложен на начальника 3 отделения канцелярии — Бенкендорфа.

В период 1826-1828 годов поэт не раз обращался к государю за разрешением выехать на Кавказ или за границу, но ни одного ответа на свои просьбы не получил. Пушкин без разрешения отправился путешествовать и когда вернулся, то получил строжайший выговор. Зато из этой поездки он привез новые стихотворения «Кавказ», «Обвал», «На холмах Грузии..» и небольшой рассказ «Путешествие в Арзрум».

В это время резко меняется и его личная жизнь. В ней появилась Наталья Гончарова, которую он полюбил всей душой. И все, что было до нее, потеряло всяческую привлекательность и смысл. У него было много женщин, романов, влюбленностей, но это не шло ни в какие сравнения с тем, что поэт чувствовал сейчас. С этого времени у него появилась одна страстная мечта – Натали, именно так он называл свою любовь.

Семья

Пушкин готов был вести свою любимую под венец, но с этим пришлось немного подождать, чтобы соблюсти необходимые приличия. Обе семьи жили достаточно скромно, если не сказать, что были почти разорены. Гончаровы не могли обеспечить дочь-красавицу приданным, а в высшем свете это было абсолютно не приемлемо. Семья Пушкина тоже еле сводила концы с концами, отец мог выделить своему прославленному сыну только одну деревню Кистеневку недалеко от Болдино, в которой проживало две сотни крестьян.

Александр отправился в свое будущее имение, чтобы официально оформить право на его владение. Он собирался сдать деревню в залог, и вырученные деньги потратить на приобретение приданого для Натальи. 3 сентября 1830-го он прибыл в Болдино, собирался быстро решить все дела и наконец-то жениться на своей любимой. Сам император уже благословил молодых, так что дело оставалось за малым.

Но этим планам не суждено было сбыться. В это время начинается эпидемия холеры, и вернуться в Москву не представлялось возможным. Дороги перекрыли, и Пушкин оказался в вынужденном заточении. Зато на творческой деятельности поэта это сказалось хорошо, он написал массу стихов и поэм, которые добавили ему славы и любви почитателей его таланта.

Поэт всегда говорил, что его любимое время года осень и зима. В этот период как-то особенно приходило вдохновение, он был полон энергии и творческих замыслов.

Это потом исследователи творчества великого поэта назовут этот период Болдинской осенью, подарившей миру массу произведений, написанных в тишине и покое, вдали от шумного города и его суеты.

В Москву поэт вернулся только в начале декабря, а 18 февраля 1831 года он повел под венец Наталью Гончарову. Когда молодожены менялись кольцами, то его кольцо выпало у него из руки, и в это же время погасла свеча. Александр знал, что это дурное предзнаменование, но даже оно не смогло омрачить счастья от мысли, что теперь его любимая навсегда будет с ним.

Первое время молодожены проживали на Арбате вместе с родителями Гончаровой. Но после ссоры Александра с тещей они переехали. Недолго прожили в съемном деревянном домике в Царском селе, но вскоре вернулись в город. По распоряжению государя Николая Наталья должна была присутствовать на всех придворных балах, которые должна украшать своей красотой.

Пушкин буквально горел страстью по отношению к супруге, а она просто любила его, тихо и спокойно. Наталья была аристократичной, умной и добродетельной, могла подать себя в обществе. Она умело вела домашнее хозяйство, рожала и воспитывала детей. В 1832-1836-м годах в семье родилось четверо детей – дочери Мария и Наталья и сыновья Александр и Григорий.

Пушкин стал отцом большой семьи и был вынужден стараться всех содержать. Кроме жены и детей он содержал двух Натальиных сестер, устраивал вечера у себя дома и должен был присутствовать с супругой на балах и в салонах. Летом 1831-го они переехали в Петербург, где Пушкин снова устроился на службу. Параллельно с этим он продолжал писать свои романы и стихи, которые были подспорьем в семейном бюджете. В это время он издает «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», приступает к написанию «Истрии Пугачева» и «Дубровского».

Смерть

Император Николай I признал заслуги Александра Пушкина и произвел его в камер-юнкеры в 1833-м. Но это звание стало настоящим оскорблением для поэта, потому что такого звания удостаивались молоденькие дворяне, а ему в то время уже исполнилось 35. Но этот титул позволял поэту присутствовать во дворце, и он мог сопровождать супругу на все императорские балы, где по распоряжению государя должна была присутствовать его Наталья. Супруге поэта только исполнилось 22 года, она очень хотела блистать в обществе, любила танцевать и привлекать к себе восторженные взгляды присутствующих мужчин.

Государь пытался ухаживать за Гончаровой, но их отношения дальше платонических не заходили. Пушкин видел это расположение к его жене и старался использовать для решения финансовых проблем семьи. Он просил императора о выделении ссуды, тот давал разрешение. Вскоре Пушкин напечатал свою «Историю Пугачева», потом создал журнал «Современник», в котором печатал труды известных писателей того времени и свои личные. Но ни один из проектов Пушкина не стал прибыльным, и он все больше погружался в долги перед казной.

В 1836 году поэта начали преследовать потери и разочарования. Работать приходилось много, потому что нужно было гасить долги. Весной того года не стало его матери, и Александр тяжело переживал эту утрату. Потом по столице поползли сплетни о романе его жены и французского барона Дантеса, который публично оказывал ей знаки внимания.

Первую дуэль друзья Пушкина отменили, хотя Александр рвался в бой, чтобы защитить доброе имя Натальи. Он даже не сомневался, что ее оболгали.

Вскоре новая волна слухов наполнила столицу, к тому же Геккерн начал строить интриги против поэта и его супруги. Пушкин был просто взбешен, он написал послу письмо с оскорблениями, после которого посол должен был вызвать его на дуэль. Но он был дипломатом, и дуэль поставила бы точку на его карьере, поэтому вместо него решил драться его приемный сын – Дантес.

Они встретились на Черной речке, ранним утром 27 января 1837 года. Пуля Дантеса прошла через шейку бедра Пушкина и застряла в животе. В то время такие ранения приравнивались к смертельному приговору, их не лечили. На протяжении двух дней Пушкин неимоверно страдал. Он старался сохранить все свое мужество, написал императору, который пообещал умирающему поэту позаботиться о его семье. К Пушкину пригласили священника, он исповедался, потом попрощался со всеми родными и умер 29 января того же года.

Похоронили Александра Пушкина в Святогорском монастыре рядом с его матерью 6 февраля 1837 года.

Память поэта увековечили в многочисленных памятниках, которые есть практически в каждом городе. В одной Москве и Санкт-Петербурге их почти четыре десятка.

Интересное о Пушкине

Творчество

Поэмы

Драма

Проза

Сказки

Слушать сказки

Ссылки

Александр Пушкин: он победил и время, и пространство

Писать статью по теме «Александр Пушкин: биография» – дело совершенно неблагодарное! Вся его жизнь как будто заархивирована – каждый эпизод детства, юности и зрелой жизни можно развернуть в отдельную книгу, так как многие незначительные, казалось бы, моменты позднее ярко и красиво разворачивались в его творчестве.

Его удивительный талант — умело преображать в прекрасное даже грусть, печаль и несправедливость, не говоря уже о красоте, любви и радости. Хочется надеется, что краткое изложение биографии поэта вдохновит вас изучить жизненный путь и творчество гения русской земли.

Пушкин. Детство

Александр Сергеевич всегда гордился своей родословной, хорошо ее знал и часто о ней рассказывал. По отцовской линии это был знатный род Пушкиных. Мать же была внучкой небезызвестного Абрама Ганнибала, который вошел в историю как арап Петра Великого. На своего прадедушку Александр Сергеевич был весьма похож яркой колоритной внешностью.

Родители поэта

Солнце русской поэзии взошло в Москве – будущий поэт появился на свет 6 июня 1799 года в родительском доме в Немецкой слободе. Кроме него в семье была дочь Ольга, старше его на два года и брат Лев, родившийся в 1805 году. И с братом, и с сестрой поэт был очень дружен. Всего у Пушкиных родилось восемь детей, но пятеро умерли в раннем детстве.

Родители – Надежда Осиповна и Сергей Львович Пушкины – были красивой четой, их союз был заключен по любви. Однако их отношения в паре были лучше, чем отношения с детьми. Ни мать, ни отец не уделяли должного внимания отпрыскам, перепоручив их многочисленным гувернерам, в основном иностранцам. В доме Пушкиных, как и во многих дворянских домах того времени, чаще разговаривали на французском языке, чем на русском.

Бабушка Александра Сергеевича Пушкина

Первые годы Саша рос угрюмым замкнутым ребенком, эдаким увальнем, который больше сидел где-то в уголке, мало разговаривал и был довольно замкнут. Практически сразу после его рождения к ним в дом переехала его бабушка по материнской линии Мария Алексеевна Ганнибал.

Она продала свою квартиру в Петербурге и перебралась в Москву, чтобы помогать дочери и растить внуков. И, надо сказать, этим поступком она сделала щедрый подарок своим внучатам, так как именно она дала Пушкиным-младшим нежную материнскую любовь, внимание и заботу, которым им так не хватало от родной матери.

Надежда Осиповна по каким-то причинам всегда была достаточно холодна с детьми (особенно с Александром, ее любимцем был Лев), уделяла им мало внимания, чаще бывая на балах и светских вечерах, чем в детской игровой.

Марии Алексеевне совершенно не по нраву были порядки в доме Пушкиных – сменяющие друг друга гувернеры-иностранцы, отсутствие родной речи, занятость родителей. Но она понимала, что не может менять заведенные устои в доме дочери и зятя. Поэтому через несколько лет она купила имение в подмосковном селе Захарово (недалеко от Звенигорода) и перебралась туда, забирая к себе внуков на каждое лето. Здесь Саша Пушкин, наконец, смог почувствовать себя счастливым!

В Захарово Мария Алексеевна завела свои порядки! Были устранены все иностранные гувернеры, а для присмотра за детьми бабушка оставила лишь нянюшку Арину Родионовну и слугу Никиту Козлова, который служил Александру Пушкину до самой его смерти. В доме Марии Алексеевны разговаривали только на русском языке, дети много двигались, играли в игры, купались, загорали и резвились.

Саша из увальня вдруг превратился в озорного бойкого мальчугана, первого выдумщика игр и проказ. Бабушка сама много занималась с внуками, учила их русскому языку, рассказывала семейные и исторические предания и, конечно же, сказки. Свою лепту в развитии и становлении Саши сыграла и Арина Родионовна, которая нежно любила мальчика и тоже поведала ему много народных сказок, которых она знала несметное количество и рассказывать которые была большой мастерицей.

Так прошло детство Александра Сергеевича. А в 1811 году на семейном совете было решено отдать старшего сына для дальнейшего обучения в Царскосельский лицей – самое престижное мужское учебное заведение того времени.

Пушкин. Учеба в лицее

Вполне вероятно, не открой в те годы император Александр I нового лицея, не знала бы русская литература того Пушкина, каким он вошел в нее. Не интересовала бы вас сейчас биография Пушкина. Потому как и сам поэт, и все его окружение признавали, что подобного учебного заведения Россия еще не знала, и влияние образовния на творчество поэта было велико.

Под крылом императора

Лицей был открыт по протекции и желанию самого императора, который хотел, чтобы дети родовитых дворян получили там лучшее образование своего времени. Программа лицея приравнивалась к университетской, обучение длилось 6 лет.

Автором проекта лицея был великий реформатор Михаил Михайлович Сперанский, он сформировал для лицея штат лучших преподавателей, которые не только хорошо владели своими предметами, но были продвинутыми прогрессивными людьми. Достаточно сказать, что в лицее были запрещены телесные наказания – совершенно нетипичный подход для XIX века, когда по всей России детей и подростков самым унизительным способом секли розгами «для ума».

Поступление в лицей

Когда отец Александра Пушкина узнал об открытии Лицея, он непременно захотел устроить Сашу именно туда. Это было не так просто сделать, ведь родовитых семей было немало, а в первый набор обучения принимали лишь 30 человек.

Обычно довольно пассивный Сергей Львович Пушкин в этот раз употребил все свои связи, чтобы его сыну было дозволено пройти вступительные испытания. Замолвил словечко за племянника и его брат Василий Львович Пушкин, который в те годы был довольно знаменитым поэтом. И Александр оправдал возложенные на него ожидания – успешно сдал экзамены и был принят в лицей!

Распорядок дня в лицее

Лицей, действительно, был совершенно уникальным местом. В основу обучения было положено непременное гармоничное сочетание умственного и физического развития. Шесть лет подряд 30 юношей ежедневно вставали в 6 утра, в 7:00 начинались первые занятия, которые длились два часа. Далее следовали завтрак и прогулка по парку. Затем еще два часа занятий, и снова прогулка, после которой повторяли уроки. Во втором часу следовал обед, после него – еще три часа занятий. Ближе к вечеру – еще одна прогулка и гимнастические упражнения. В общей сложности ежедневно лицеисты занимались учебой по 7 часов, но с непременными перерывами на прогулки в Царскосельском саду, которые были обязательны при любой погоде.

В качестве отдыха от учебы использовались занятия изящными искусствами и гимнастика. Среди физических упражнений самыми популярными в то время были: плавание, верховая езда, фехтование, зимой – катание на коньках. Воспитанники много читали. «Мы мало учились в классах, но много в чтении и в беседе при беспрестанном трении умов», – вспоминали лицеисты.

Лицейские педагоги и товарищи Александра Пушкина

Преподаватели

Конечно, главным богатством лицея был его профессорско-преподавательский состав. На должность директора Лицея был назначен чиновник архива коллегии Иностранных дел Василий Федорович Малиновский. Директор сумел сделать правильный выбор, пригласив в лицей не только опытных педагогов – Давида де Будри, Н.Ф. Кошанского, но и молодых – Я.И. Карцова, А.П. Куницына, И.К. Кайданова, для которых Лицей стал делом всей жизни.

Пушкин до самой смерти помнил самую первую речь молодого профессора политических наук Александра Петровича Куницына, который не читал речь по бумаге, а громко, четко и с достоинством обращался к самим лицеистам, глядя им в глаза. Он призывал их к славе, к служению отечеству, народу, к честному выполнению долга гражданина и воина. В своей речи он ни разу не упомянул императора, что было совершенно не в духе того времени, обычно все призывали служить прежде всего государю, а затем уже народу и отечеству.

Куницын смело нарушил этот обычай, считая, что главное служение государственного деятеля – это служение народу, служение на благо отечеству, а затем уже непосредственно императору. Эта речь сильно взволновала лицеистов. На все шесть лет обучения Александр Петрович сделался любимым профессором учеников, он воспитывал в них дух независимости, стремления к свободе, ненависти к тирании и рабству. В этих настроениях и воспитывались лицеисты.

Товарищи Александра Пушкина

Первым, с кем подружился Саша Пушкин, был его сосед Иван Пущин – добрый, умный, славный юноша, который на всю жизнь стал верным товарищем поэту. С остальными лицеистами первое время у своенравного Александра отношения не складывались. До лицея он не учился в пансионе, как другие лицеисты, а жил дома. Мать, отец и опостылевшие ему гувернеры не особенно любили мальчика, постоянно бранили его, ругали и наказывали, поэтому он всегда держался настороже, был довольно замкнут и по началу ужиться в коллективе ему было нелегко.

При малейшем поводе Саша вспыхивал и нападал на предполагаемого обидчика, что осложняло его отношения с товарищами. Но со временем лучшие качества Пушкина – его ум, доброта, справедливость, искренность и преданность друзьям – конечно же, расположили к нему товарищей, и на всю жизнь Александр Сергеевич обзавелся 29-ю верными друзьями. А лицеисты Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм Кухельбекер стали самыми близкими друзьями Пушкина.

Жизненный опыт

К 1817 году, моменту окончания учебы, слава о Пушкине, как о талантливом поэте, давно перешагнула стены лицея.

Биография Пушкина после лицея

После окончания лицея Пушкин поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Чиновничья служба была не особенно ему по нраву, поэтому он относился к ней скорее, как к формальной необходимости, чем призванию, все же свое свободное время и силы он посвящал любимой литературе. В эти годы он принимает активное участие в литературном объединении «Арзамас», куда был принят еще лицеистом. Также в ступает в литературно-театральное сообщество «Зеленая лампа», тесно общается с будущими декабристами, хотя сам ни в одном тайном обществе не состоит.

В 1820 году Александр Сергеевич публикует поэму «Руслан и Людмила», а в рукописях по Петербургу распространялись его «вольнодумные» стихи. Конечно же, это не могло не остаться незамеченным: Пушкина вызывают к военному губернатору Петербурга М.А. Милорадовичу и просят дать ответ за содержание его поэзии – как он смеет порочить имена сподвижника императора Аракчеева, архимандрита Фотия и, наконец, самого Александра I? Такая литературная деятельность, по мнению цензоров, совершенно недопустима для государственного служащего.

Пушкину грозит ссылка в Сибирь, однако, благодаря хлопотам товарищей (в особенности Николая Карамзина), тогда поэта в ссылку не отправили, а просто перевели его на службу из Петербург в Кишинев. Однако в пути поэт серьезно простудился, и семья Раевских добилась у императора разрешения взять Пушкина с собой на Кавказ и в Крым.

Южный период Пушкина

Так, с 1820 по 1824 год Александр Сергеевич проводит на юге России. Прекрасная природа Кавказа, знакомства с новыми людьми и историей России были плодотворны для поэта. В нем рождаются новые творческие замыслы: поэмы «Бахчисарайский фонтан» и романа «Евгений Онегин». Также он пишет поэму «Кавказский пленник» и отдельные стихи этого периода. Незадолго до смерти Пушкин вспоминал, что именно Крым стал «колыбелью для Онегина».

Служба в Кишиневе тоже была скорее на бумаге: тамошний начальник снисходительно относился к постоянным отлучкам Пушкина, не требуя от него усердия сверх меры. Таким образом, поэт мог сосредоточится на творчестве.

После выхода «Бахчисарайского фонтана» слава Пушкина приумножается, и он набрасывает в черновиках планы поэм «Мстислав» и «Вадим», создаёт сатирическую поэму «Гавриилиада», поэму «Братья разбойники», 1823 годом датированы первые записи «Евгения Онегина».

В 1823 году Пушкин по собственному прошению переводится на службу в Одессу. Там кипит бурная светская жизнь. Но слухи об ухаживаниях поэта за женой своего непосредственного начальника графа Михаила Воронцова снова ставят Пушкина в затруднительное положение. Граф через императора добивается ссылки поэта в родовое имение его матери Михайловское.

Что же касается слухов о романе с графиней Елизаветой Воронцовой, то большинство исследователей сходятся во мнении, что отношения с ней у поэта были чисто платоническими. Он выражал ей свое почтение и восхищение, посвящал стихи, рисовал ее портреты, но грань, дозволенную поклоннику, не переходил.

Настоящий же роман графиня имела с полковником Александром Раевским, который и выставил Пушкина в глазах графа Воронцова в неприглядном свете, чтобы устранить пламенного соперника. Стихотворения «Храни меня, мой талисман», «Желанье славы» и большое количество женских карандашных портретов – все это Пушкин посвятил прекрасной графине Воронцовой, ставшей одной из муз поэта.

Михайловская ссылка поэта

Итак, в 1824 году Александр Сергеевич вынужденно покидает Одессу и поселяется в Михайловском. Здесь происходит у него серьезная ссора с отцом, и все родственники покидают имение. Пушкин остается там лишь со своим слугой Никитой Козловым и нянюшкой Ариной Родионовной. Но, вопреки волнениям друзей, уединение в ссылке не сломило дух поэта. Он активно занимается творчеством, часто навещает соседку по имению и родственницу по материнской линии Прасковью Осипову, с семейством которой он дружит и хорошо проводит с ними время. Именно здесь он знакомится с еще одной своей музой Анной Керн, которая приходилась племянницей Прасковье Александровне. Анне Керн посвящено много стихотворений поэта, самое известное из которых «Я помню чудное мгновенье».

В эти годы Пушкин продолжает работать над «Евгением Онегиным», пишет поэмы «Граф Нулин» и «Цыганы», задумывает «Бориса Годунова». Всего во время Михайловской ссылки поэтом написано более 100 произведений. По воспоминаниям друзей именно в этот период Пушкин пристрастился к игре в бильярд и стал, между прочим, очень сильным игроком. Здесь же встретил он известие о восстании декабристов. Сильно переживал за своих друзей. Уничтожил множество бумаг и писем, которые могли бы еще больше скомпрометировать их. Василий Жуковский сообщил позднее Пушкину, что только его пребывание в ссылке спасло поэта от серьезных последствий восстания на Сенатской площади, так как пусть он и не состоял ни в одном тайном обществе, но его запрещенные стихи были найдены практически у каждого декабриста. Император полагал, что именно Пушкин был идейным вдохновителем декабристов.

Наталья Гончарова и Болдинская осень

В августе 1826 года на престол взошел Николай I. Уже в сентябре император вызывает к себе Пушкина. В личной беседе он освобождает поэта из заточения, но также сообщает, что отныне единственным цензором Александра Сергеевича будет он сам. Ни одно произведение Пушкина не может быть издано без личного разрешения императора. В эти годы Александр Сергеевич пишет поэму «Полтава».

В декабре 1828 года на одном из светских вечеров Пушкин знакомится с Натальей Гончаровой – первой петербургской красавицей, которой едва исполнилось 16 лет. Сам поэт признавался, что полюбил Наталью Николаевну с первого взгляда. Уже в апреле следующего года он делает девушке предложение. Однако ее мать не дает внятного ответа, ссылаясь на слишком юный возраст дочери. Пушкин сходит с ума от этой неопределённости и принимает решение уехать на Кавказ, некоторое время живет в Тифлисе.

В конце 1829 года он снова сватается к Гончаровой. Но снова получает отказ – матушку Натальи Николаевны многое смущает в Пушкине: постоянная опала властей, не слишком хорошее финансовое состояние, страсть к игре.

Но в 1830 году при третьем предложении руки и сердца семейство Гончаровых все же уступает напору Александра Сергеевича и дает свое добро на свадьбу.

Осенью поэт уезжает в свое имение Болдино, чтобы привести дела в порядок и подготовиться к свадьбе. Он планировал пробыть там недолго, но внезапно в тех местах началась эпидемия холеры и Пушкин «застрял» в деревне на три месяца. Так он смог подарить мировой литературе прекрасные произведения «болдинской осени»: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие трагедии» (включая «Моцарт и Сальери»), последние главы «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», «История села Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде», несколько набросков критических статей и около 30 стихотворений. Многие литературоведы считают, что это время стало пиком расцвета таланта Пушкина.

Всего за три месяца поэт создал несколько десятков произведений в стихах и прозе, причем, все они были написаны в разных жанрах, совершенно не похожи друг на друга ни по форме, ни по содержанию, ни по тональности.

Москва и Петербург в биографии Пушкина

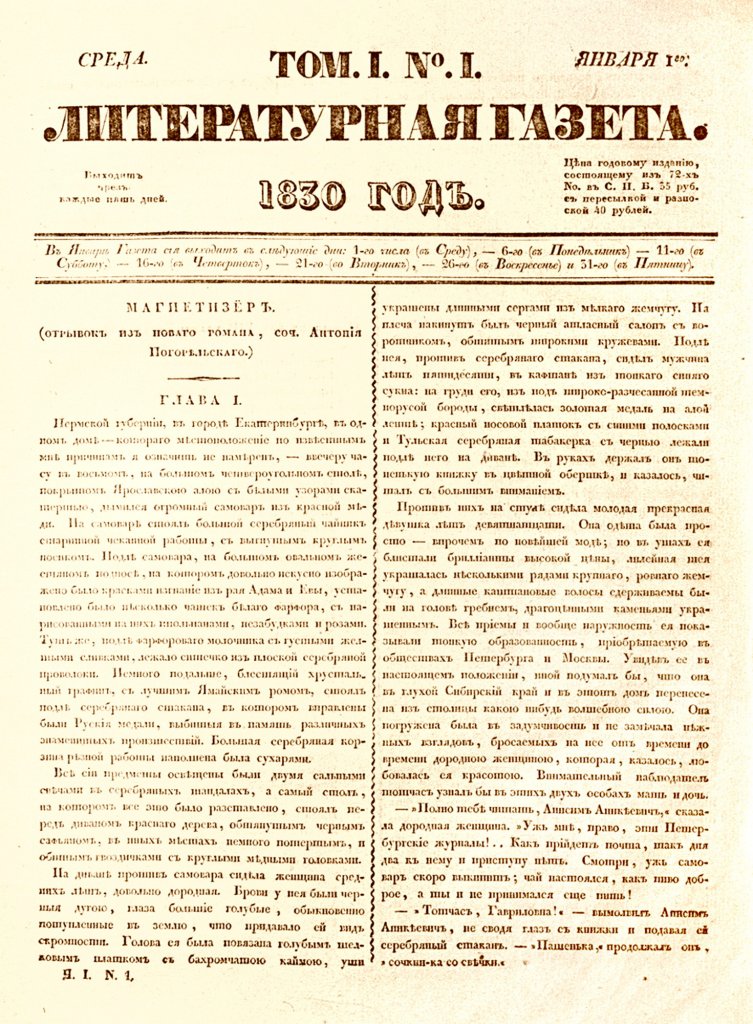

В 1830-1831 годах Пушкин жил в Москве. В это время он сотрудничал со своим лицейским другом Антоном Дельвигом, который являлся издателем «Литературной газеты».

Редактором первых 13 номеров газеты, пользующейся большой популярностью, по сути стал Александр Сергеевич. Однако снова вмешалась цензура, и вскоре газета была закрыта.

Весной 1831 года состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Сохранились воспоминания поэта, где он пишет, что в самый ответственный момент он выронил обручальное кольцо невесты, а затем у жениха погасла свеча – все это поэт рассудил, как плохое предзнаменование.

До мая 1831 года молодожены жили в Москве, однако потом приняли решение переехать в столицу. В том числе и из-за того, что отношения Пушкина и тещи не заладились, так как та постоянно вмешивалась в семейную жизнь дочери и зятя.

На лето 1831 года Александр Сергеевич и Наталья Николаевна поселяются на одной из дач в Царском селе. Здесь Пушкин, наконец, заканчивает роман «Евгений Онегин», над которым работал долгие 8 лет. Начав глубоко и серьезно изучать историю России петровских времен, поэт не останавливается в своих изысканиях. Он снова поступает на службу, чтобы иметь возможность работать в архивах, а также активно пополняет личную библиотеку историческими книгами отечественных и иностранных авторов.

Историк Александр Тургенев вспоминал, что Пушкин действительно как никто другой хорошо знал историю России, особенно времен Петра Первого и Екатерины Второй, так как вникал во все детали и мелочи, не упуская из виду ничего.

7 января 1833 года Пушкин был избран членом Российской академии.

Пушкин. Творчество и преграды

В период 1831-1833 годов Пушкин написал роман «Дубровский», который, правда, не закончил. И начал собирать сведения для большого романа о Емельяне Пугачеве. Специально для этого в 1833 году он предпринимает поездку по Волге и Уралу, чтобы самому побывать в местах пугачевского бунта, взять сведения из архивов, побеседовать с местными жителями.

Осень 1833 года он снова проводит в Болдино. И хотя вторая «Болдинская осень» вдвое короче первой, но творческое наследие ее не меньше.

За полтора месяца Пушкин завершает работу над «Историей Пугачёва» и «Песнями западных славян», начинает работу над повестью «Пиковая дама», создаёт поэмы «Анджело» и «Медный всадник», «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях», стихотворение в октавах «Осень».

Следующие годы были непростыми для Пушкина. Он, чтобы иметь возможность работать в архивах, вынужден был оставаться на службе, которая ему претит. Отношения с Николаем I продолжают оставаться натянутыми. Дела его имений идут не очень хорошо, все время требуются деньги для погашения долгов. Отношения с семейством Гончаровых не ладятся. А общественность начинает судачить об «измельчании таланта» Пушкина, не догадываясь, что лучшие его произведения тех лет не были допущены в печать и что внутренний мир писателя полон новых идей и задумок, но для их воплощения ему нужна свобода от службы и бытовых насущных проблем.

Однако Александр Сергеевич не отчаивается, он продолжает творить и мечтает уже о собственном издании, где бы можно было публиковать произведения о «главнейших событиях русской жизни».

Только к 1836 году он смог выхлопотать себе разрешение на создание собственного журнала «Современник». В нём печатались произведения самого Пушкина, а также Н. В. Гоголя, А. И. Тургенева, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского. Пушкин рассчитывал издавать такой альманах, который бы устраивал его самого по содержанию, и заодно поправил бы его нестабильное материальное положение.

Тучи сгущаются

Однако, издательские дела двигались не так успешно, как того бы хотелось Пушкину. Многие поэты и писатели не отказывали на прямую, но и не спешили сотрудничать. Домашние хлопоты, рождение детей, постоянные дела, связанные с управлением имениями, погашение долгов, работа в архиве – все это, навалившись скопом, выматывало поэта. К осени 1836 года он находился в достаточно подавленном состоянии.

Ко всему прочему по Петербургу стали активно распространяться сплети о явных ухаживаниях французского офицера Жоржа Дантеса, за Натальей Николаевной. Над Пушкиным начали подсмеиваться. А затем всем друзьям поэта был разослан пасквиль, где жена Пушкина и сам он подвергались оскорбительным высказываниям.

Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Дантес попросил двухдневную отсрочку, а потом, в результате хлопот друзей, дуэль удалось перенести на некоторое время. Тем временем, Жорж Дантес женился на сестре Натальи Пушкиной – Екатерине Гончаровой, из-за чего Александр Сергеевич был вынужден отменить поединок. На время слухи утихли.

Но вскоре Дантес на глазах у всего света снова стал преследовать Наталью Николаевну, вызвав новые кривотолки и смешки в кулуарах.

Жена уговаривала Александра Сергеевича уехать на время из Петербурга, но тот рассудил по-своему: он в самых оскорбительных выражениях написал письмо Дантесу, которому не оставалась ничего, кроме как вызвать автора на дуэль. На это Пушкин и рассчитывал, чтобы раз и навсегда покончить со своим обидчиком.

Пушкин: Дуэль и смерть

Итог этой дуэли, состоявшейся 27 января 1837 года на Черной речке, знают все. Пушкин был смертельно ранен: пуля раздробила ему шейку бедра и проникла в брюшную область, вызвав перитонит.

Для врачей того времени помочь человеку в таком состоянии оказалось невозможным. И 29 января, в 14:45 солнце русской поэзии зашло навсегда….

Николай I не скрывал своей радости. Александр Пушкин был большой проблемой для императора. Не признавать таланта поэта он не мог, но вольнодумство непокорного «певца свободы» выводило государя из себя, ведь стихи Пушкина обладали просто магической властью над людьми, распространяя его идеи с небывалой скоростью.

Поэтому император был несказанно счастлив, что, наконец, избавился от Пушкина. Перед смертью поэт и император обменялись записками, в которых Александр Сергеевич принес свои извинения перед государем за причиненные беспокойства, а тот, в свою очередь, обещал позаботиться о его семье. Надо сказать, что Николай I сдержал свое слово: он погасил все долги поэта, выделил достаточное содержание для его вдовы и детей, а сыновей определил в пажи.

Однако, похоронить Пушкина с почестями он не дал, предприняв все усилия, чтобы как можно меньше людей пришли проводить в последний путь легендарного поэта.

Память о великом поэте

Александра Сергеевича Пушкина называли гением еще при жизни. Но по-настоящему его талант оценили только после смерти. Сегодня уже очевидно, что современный литературный русский язык заложил именно Александр Сергеевич. Без какого-либо преувеличения академик Дмитрий Лихачев назвал его «величайшим национальным достоянием России». Владимир Одоевский первым окрестил друга «солнцем русской поэзии». А поэт Аполлон Григорьев кратко, но емко определил: «Пушкин – наше всё!».

Творческим завещанием великого поэта осталось его стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Именно эти строки выбиты на пьедестале одного из памятников Пушкину в Санкт Петербурге.