Чем занимался толстой до карьеры писателя

Толстой Лев Николаевич

Детство

Лев Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в именитой дворянской семье в родовой усадьбе матери Ясная Поляна Тульской губернии. Он был четвертым ребенком в семье. Но в уже в детстве будущий великий писатель осиротел. После очередных родов, когда Льву не было и двух лет, умерла мать. Еще через семь лет, уже в Москве, внезапно умер отец. Опекуном над детьми была назначена их тетя – графиня Александра Остен-Сакен, но и ее скоро не стало. В 1840 году Лев Николаевич вместе с братьями и сестрой Марией переехал в Казань к другой тете – Пелагее Юшковой.

Обучение

В 1843 году повзрослевший Лев Николаевич поступает учиться в престижный и один из самых известных Императорский Казанский университет по разряду восточной словесности. Однако после успешных вступительных экзаменов будущий светило русской литературы посчитал обучение и экзамены формальностью и провалил итоговую аттестацию за первый курс. Чтобы заново не проходить обучение, молодой Лев Толстой перевелся на юридический факультет, где он не без проблем, но все-таки перешел на второй курс. Однако здесь он увлекся французской философской литературой и, не доучившись на втором курсе, покинул университет. Но обучение не прервал – поселившись в доставшейся ему по наследству усадьбе Ясная Поляна, он занялся самообучением. Каждый день он ставил перед собой задачи и пытался их выполнять, анализируя проделанное за день. Кроме того, в распорядок дня Толстого входили работа с крестьянами и налаживание быта в поместье. Чувствуя вину перед крепостными, он в 1849 году открыл школу для крестьянских детей. Но самовоспитание молодого Толстого не задалось, далеко не все науки его интересовали и давались ему. Решить эту проблему он собирался в Москве, готовясь к кандидатским экзаменам, но вместо них увлекся светской жизнью. То же самое повторилось и в Петербурге, куда он уехал в феврале 1849 года. Не досдав экзамены на кандидата прав, он вновь уехал в Ясную Поляну. Оттуда он часто приезжал в Москву, где много времени уделял азартным играм. Единственным полезным навыком, который он приобрел в эти годы, была музыка. Будущий писатель научился неплохо играть на рояле, результатом чего стало сочинение вальса и последующее написание «Крейцеровой сонаты».

Военная служба

В 1850 году Лев Толстой начал написание автобиографической повести «Детство» – далеко не первого, но достаточно крупного и значимого своего литературного произведения. В 1851 году к нему в имение приехал старший брат Николай, служивший на Кавказе. Необходимость перемен и финансовые трудности заставили Льва Николаевича присоединиться к брату и отправиться с ним на войну. И к осени того же года он был зачислен юнкером в 4-ю батарею 20-й артиллерийской бригады, стоявшей на берегу Терека под Кизляром. Здесь у Толстого вновь появилась возможность писать, и он, наконец, закончил первую часть своей трилогии «Детство», которую летом 1852 года отправил в журнал «Современник». В издании оценили работу молодого автора, и с публикацией повести к Льву Николаевичу пришел первый успех.

Но и о службе Лев Николаевич не забывал. За два года на Кавказе он не раз участвовал в стычках с неприятелем и даже отличился в бою. С началом Крымской войны он перевелся в Дунайскую армию, вместе с которой оказался в гуще войны, пройдя и Сражение у Черной речки, и отбивая атаки врага на Малаховом кургане в Севастополе. Но даже в окопах Толстой продолжал писать, опубликовав первый из трех «Севастопольских рассказов» – «Севастополь в декабре 1854 года», который также был благосклонно принят читателями и высоко оценен самим императором Александром II. Вместе с этим артиллерист-писатель пытался добиться разрешения на издание простенького журнала под названием «Военный листок», где могли бы публиковаться склонные к литературе военные, но эта идея не получила поддержки у властей.

Творческий путь и признание

В августе 1855 года Льва Николаевича отправили курьером в Петербург, где он дописал оставшиеся два «Севастопольских рассказа» и остался, пока в ноябре 1856 года окончательно не оставил службу. В столице писателя приняли очень хорошо, он стал желанным гостем в литературных салонах и кружках, где сдружился с И.С. Тургеневым, Н.А. Некрасовым, И.С. Гончаровым. Однако Толстому это все быстро наскучило, и в начале 1857 года он отправляется в заграничное путешествие. В последующие четыре года он побывал во многих странах Западной Европы, но так и не нашел того, что искал. Европейский образ жизни ему категорически не подходил.

Жена стала для писателя настоящей спутницей жизни. С ее помощью он приступает к созданию своего самого знаменитого романа «Война и мир» о российском обществе в период с 1805-го по 1812-й годы, отрывки и главы которого он публиковал с 1865-го по 1869-й годы.

Творческий и философский перелом

Следующим великим произведением автора стал роман «Анна Каренина», над которым Толстой начал трудиться в 1873 году. После этого романа в творчестве Льва Николаевича наступил идейный перелом, выразившийся в новых взглядах писателя на жизнь, отношении к религии, критике власти, внимании к социальным аспектам устройства общества. Произведения на сюжеты светской жизни больше его не интересовали. Все это нашло свое отражение в автобиографическом произведении «Исповедь» (1884). Далее последовали религиозно-философский трактат «В чем моя вера?», «Краткое изложение Евангелия», а позже – роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат» и драма «Живой труп».

Вместе со своим творчеством изменился и сам Лев Николаевич. Он отказывается от богатств, одевается просто, занимается физической работой, отделяя себя от остального мира. Огромное внимание Толстой уделяет вопросам веры, но эта философия уводит его далеко от лона Русской православной церкви. К тому же церковные устои активно критикуются в таких произведениях писателя, как роман «Воскресение», из-за чего Священный синод в 1901 году отлучает его от Церкви, хотя данное решение скорее было констатацией факта, нежели какой-то мерой.

Вместе с тем Толстой много времени уделяет помощи крестьянам, заботится об их образовании и пропитании. Во время голода в Рязанской губернии Лев Николаевич открывал для нуждающихся столовые, где кормились тысячи крестьян.

Последние дни

28 октября (10 ноября) 1910 года Толстой тайно покидает Ясную Поляну и случайными поездами направляется в сторону границы, но на станции Астапово (ныне Липецкая область) он вынужден покинуть поезд из-за начавшегося воспаления легких. 7 (20) ноября великого писателя не стало. Умер он в доме начальника станции на 83-м году жизни. Льва Николаевича Толстого похоронили в его имении Ясная Поляна в лесу на краю оврага. На похороны приехали несколько тысяч человек. Дань памяти писателю отдали и в Москве, и в Петербурге, и даже за рубежом. По случаю траура были отменены некоторые развлекательные мероприятия, приостанавливалась работа заводов и фабрик, люди выходили на уличные демонстрации с портретами Льва Николаевича.

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Родился 28 августа 1828 года в Ясной Поляне (ныне Щёкинский район Тульской области).

Отец – граф Николай Ильич Толстой (+ 1837), участник Отечественной войны 1812; мать – Мария Николаевна (+ 1830), урожденная Волконская.

Детство. Учеба

Позже он напишет в «Исповеди»:

В период юношества Толстой увлекается Монтескье и Руссо. О последнем известно его признание: «В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста«. [2].

В 1905 году, будучи уже 77-летним стариком, Толстой писал: «В моей жизни было два великих и благотворных влияния: Руссо и Евангелие. «

В 1843 году Толстой поступает в Казанский университет, сначала на философский факультет по разряду арабско-турецкой словесности, затем переводится на юридический факультет, на котором фактически не учится; ведет светский образ жизни. В 1847 году, не окончив курс, уходит из университета и приезжает в Ясную Поляну, полученную им в собственность по разделу отцовского наследства.

Последующие четыре года проводит в исканиях: пытается переустроить быт крестьян Ясной Поляны (1847) [4], живет светской жизнью в Москве (1848), едет в Петербургский университет держать экзамены на степень кандидата права (весна 1849), определяется на службу канцелярским служащим в Тульское дворянское депутатское собрание (осень 1849).

Именно эти годы окрашены напряженным самоанализом и борьбой с собой, что отражено в дневнике, который Толстой вел в течение всей жизни. Тогда же у него возникло серьезное желание писать и появились первые незавершенные художественные наброски.

Военная служба. Начало писательской деятельности

В 1852 году в журнале «Современник» под псевдонимами Л.Н.Т. выходит его первое напечатанное произведение «Детство», которая получает одобрение Некрасова. Повесть, вместе с появившимися позднее повестями «Отрочество» (1852-54) и «Юность» (1855-57), входит в обширный замысел автобиографического романа «Четыре эпохи развития», последняя часть которого – «Молодость» – так и не была написана. На Кавказе Толстой, произведенный в офицеры, проводит два года, участвуя во многих стычках. Армейский быт и эпизоды Кавказской войны дают Толстому материал для рассказов «Набег» (1853), «Рубка леса» (1853-55).

В конце 1853 переводится в Дунайскую армию и участвует в сражении при Ольтенице и в осаде Силистрии.

В ноябре 1854 – вскоре после начала Крымской войны Толстого по его личной просьбе переводят в Севастополь (в осажденном городе он сражается на знаменитом 4-м бастионе). Участие в Крымской войне легло в основу художественных очерков «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года» (все опубликовано в «Современнике» в 1855-56). Эти очерки получили название «Севастопольские рассказы». Первые произведения Толстого поразили литературных критиков смелостью психологического анализа и развернутой картиной «диалектики души» (Н. Г. Чернышевский).

В эти же годы у Толстого появляются мысли об «основании новой религии». Будучи 27-летним офицером, находясь под Севастополем, однажды после угарного ночного кутежа и крупного проигрыша, в дневнике от 5 марта 1855 года он пишет:

Толстой низводит упование на грядущее блаженство с неба на землю и Христос мыслится в этой религии только как человек. Зерно этого размышления до поры зрело, пока не дало ростки в 80-х годах, в пору духовного кризиса, настигшего Толстого.

В 1855 году приехав в Петербург, Толстой сблизился с сотрудниками журнала «Современник», познакомился с И.Тургеневым, И.Гончаровым, А. Островским,Н. Чернышевским. Толстой принимал участие в обедах и чтениях, в учреждении Литературного фонда, оказался вовлеченным в споры и конфликты писателей, однако чувствовал себя чужим в этой среде, о чем подробно рассказал позднее в «Исповеди»: «Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел».

В это время создается рассказ «Утро помещика» (1856), позже повесть «Альберт» (1857-58) и роман «Семейное счастье» (1858-1859).

В 1859 году Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить более 20 школ в окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло Толстого, что в 1860 году он вторично отправился за границу, чтобы знакомиться со школами Европы. В Лондоне познакомился с Герценом, посетил лекцию Диккенса.

В 1862 издавал педагогический журнал «Ясная Поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, ставшими в России такими же классическими образцами детской и народной литературы, как и составленные им в начале 1870-х гг. «Азбука» и «Новая Азбука».

Рассказы «Три смерти», «Казаки»

В рассказе «Три смерти» заключён своего рода код к пониманию творчества Толстого. Всё бытие мира он рассматривает всегда как бы на трёх уровнях: на уровне природы (дерево), народа (мужик) и цивилизации (барыня). В каждое событие, в каждого человека он вглядывается пристально и пытливо: к какому уровню бытия принадлежит это событие или этот человек и какую в связи с этим долю правды заключает в себе? И всегда природа становится эталоном истинного восприятия бытия, мужик всегда природным нутром ощущает правду, принадлежность же к цивилизации всегда уродует душу человека.

«Война и мир»,»Анна Каренина».

|

| Портрет Льва Толстого. Худ. И.Н. Крамской, 1873 |

В сентябре 1862 года Толстой женился на восемнадцатилетней дочери врача Софье Андреевне Берс (+1919) и сразу после венчания увез жену из Москвы в Ясную Поляну, где полностью отдался семейной жизни и хозяйственным заботам. Он проживет с ней 48 лет, она родит ему 13 детей, из которых семеро останутся живы.

С осени 1863 года он захвачен новым литературным замыслом, который долгое время носил название «Тысяча восемьсот пятый год». Время создания романа было периодом душевного подъема, семейного счастья и спокойного уединенного труда. Толстой читал воспоминания и переписку людей александровской эпохи (в том числе материалы Толстых и Волконских), работал в архивах, изучал масонские рукописи, ездил на Бородинское поле, продвигаясь в работе медленно, через множество редакций (в копировании рукописей ему много помогала жена), и лишь в начале 1865 напечатал в «Русском вестнике» первую часть «Войны и мира». Роман читался взахлеб, вызвал множество откликов, поразив сочетанием широкого эпического полотна с тонким психологическим анализом, с живой картиной частной жизни, органично вписанной в историю.

В 1873 году Толстой избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук (в 1900 – почетным академиком).

Весной 1873 года Толстой начал и через 4 года закончил работу над большим романом о современности, назвав его по имени главной героини — «Анна Каренина». В этом произведении, как вспоминала жена писателя, он любил «мысль семейную». Драматически складывающейся семейной жизни Анны Карениной противопоставлено в романе супружеское счастье Константина Левина.

Роман «Анна Каренина» есть повествование о цепи больших и малых преступлений (не в уголовном, разумеется, смысле): о переступлении, постоянном пере-ступании через некую черту, ограничивающую своеволие человека сознанием его ответственности. А на то, что речь в романе идёт именно о преступлении (преступлениях) — и неизбежном наказании — и что преступление здесь не перед законом человеческим обнажается, а перед законом высшим, от Бога идущим, указывается изначально эпиграфом «Мне отмщение, и Аз воздам«.[6]

С моментом окончания романа совпадает начало духовного кризиса Толстого. Внутренние метания героя романа Лёвина есть отражение происходившего в душе самого автора.

Духовный кризис. Создание учения

В 80-е гг. Толстой заметно охладевает к художественной работе и даже осуждает как барскую «забаву» свои прежние романы и повести. Он увлекается простым физическим трудом, пашет, шьет себе сапоги, становится вегетарианцем, отдает семье все свое крупное состояние, отказывается от прав литературной собственности. В то же время растет его недовольство привычным образом жизни.

Свои новые социальные взгляды Толстой связывает с нравственно-религиозной философией. Новое миросозерцание Толстого широко и полно выразилось в его произведениях «Исповедь» (1879-80, опубликована 1884) и «В чём моя вера?» (1882-84). Труды «Исследование догматического богословия» (1879-80) и «Соединение и перевод четырёх евангелий» (1880-81) кладут основу религиозной стороне толстовского учения.

Бог определяется Толстым прежде всего через отрицание всех тех свойств, какие раскрываются в православном вероучении. У Толстого свое понимание Бога.

Постепенно его мировоззрение вырождается в своеобразный религиозный нигилизм. Толстой подверг критике и отрицанию Символ Веры, Катехизис святителя Филарета, Послание восточных патриархов, Догматическое Богословие митрополита Макария. И всё то, что стоит за этими трудами.

Осенью 1883 года Толстой знакомится с Владимиром Георгиевичем Чертковым (+1936). В.Г.Чертков сразу вошел в ближайшее окружение Толстого, став его первым другом-единомышленником. Вскоре после знакомства Толстой записал в дневнике: «Он удивительно одноцентренен со мной«. Несмотря на разницу в возрасте (более 25 лет) между ними установились глубокие дружеские отношения, со временем Чертков стал Толстому самым близким человеком и «воистину. злым гением Толстого»[9].

В 1884 году Толстой поддерживает издательство «Посредник», руководимое последователями и друзьями Толстого В.Г.Чертковым и И.И.Горбуновым-Посадовым и ставившее своей целью распространение в народе книг, служащих делу просвещения и близких толстовскому учению. Многие произведения Толстого по цензурным условиям печатаются сначала в Женеве, затем в Лондоне, где по инициативе Черткова было основано издательство «Свободное слово».

В эти годы создаются повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Дьявол». В то же время Толстой начинает проявлять серьёзный интерес к драматическим жанрам (драма «Власть тьмы», комедия «Плоды просвещения»).

В 1890-е гг. Ясная Поляна становится местом паломничества людей из самых дальних уголков России и из других стран.

Во 2-й половине 90-х гг. Толстой много сил отдает защите религиозных сектантов – молокан и духоборов, содействует переезду духоборов в Канаду.

Отлучение от Церкви

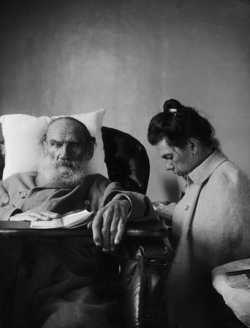

|

| Лев Толстой во время болезни с дочерью Татьяной, 1902 |

В 1899 году в журнале «Нива» был напечатан роман «Воскресение». Прямые, грубые и кощунственные выпады в адрес Православной Церкви имели место в главах 39 и 40.

20-22 февраля 1901 года состоялось специальное Определение Священного Синода за №557, где было засвидетельствовано отпадение писателя от Православной Церкви.

В «Ответе Синоду», Толстой писал:

В том же 1902 году Толстой написал свое знаменитое «Обращение к духовенству», полное такого циничного кощунства, что даже в Советской России оно напечатано только однажды в 90-томном Полном собрании сочинений, которое доступно лишь для специалистов, ученых филологов.

Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны. Кончина

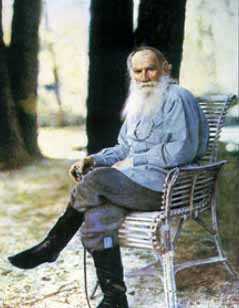

|

| Л. Н. Толстой. Май 1908 г. Ясная Поляна. |

В последнее десятилетие жизни Толстой поддерживает личные отношения с В.Г.Короленко, А.П.Чеховым, М.Горьким. В это время созданы: «Хаджи-Мурат», «Фальшивый купон», неоконченная повесть «Нет в мире виноватых», «Отец Сергий», драма «Живой труп», «После бала», «Посмертные записки старца Федора Кузмича. ».

Последние годы жизни Толстой проводит в Ясной Поляне в непрестанных душевных страданиях, в атмосфере интриг и раздоров между толстовцами, с одной стороны, и С.А.Толстой – с другой. Его часто мучает мысль уйти из дома. Он объясняет эти мучения «несоответствием жизни с верованиями».

22 июля 1910 года Толстой, под влиянием Черткова, написал завещание, в котором отказывался от прав на сочинения, написанные им после 1881 года.

В дороге Толстой простудился и заболел воспалением легких. 7 ноября 1910 года писатель скончался без покаяния в пути на станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги.

Из высказывания старца Варсонофия после смерти Толстого: «Хотя он и Лев, но не мог разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана«.

Ольденбург С.С., историк:

Основные произведения

Рассказы и сказки для детей и народного чтения, в т. ч.:

Педагогические сочинения, в т.ч.:

Литература

Использованные материалы

[2] Бирюков П.И. Л.Н. Толстой. Берлин, 1921

[3] Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н. Толстого к духовенству, 1902

[4] эта попытка запечатлена в повести «Утро помещика», 1857

[5] Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX веках.

[7] Ильин И.А. Мировоззрение Льва Толстого. Собрание сочинений: В 10 т. Т.6. Кн.III, с.462

[9] Андреев И.М.Русские писатели XIX века, М.,2009, с.369

[10] См. книгу «Отец Иоанн Кронштадтский и граф Лев Толстой» (Джорданвилль, 1960 г.)

«Люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать»: как Лев Толстой начинал и бросал занятия литературой

Теории и практики

В 1852 году редакция «Современника», изменив авторский заголовок «Детство» на «Истории моего детства», выпустила повесть Льва Толстого, ставшую для писателя моментом перехода от ведения дневника к литературе. Через семь лет он отрекся от писательства и уехал из Петербурга в Ясную Поляну учить крестьянских детей. Впереди были «Война и мир» (ее сам автор позже называл многословной дребеденью), «Анна Каренина» («скучная, пошлая») — и новые писательские кризисы. T&P публикуют отрывок из книги филолога, профессора кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли Ирины Паперно о становлении Толстого-беллетриста.

«Кто, что я?»: Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах

Ирина Паперно

Новое литературное обозрение, 2018

Толстой переходит от дневника к литературе (1852)

В 1851–1852 годах Толстой перешел от интенсивного писания дневника к художественной прозе и к авторству. В ноябре 1851 года Толстой (он жил тогда на Кавказе, пытаясь поступить на военную службу) писал Т.А. Ергольской (по-французски): «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы [faire des romans]; так вот я и послушался вашего совета — мои занятия, о которых я вам говорю — литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу». Результатом этой работы стали написание и издание повести «Детство», и ее успех заложил основу карьеры Толстого-беллетриста.

Если рассмотреть «Детство» (написанное летом 1851 года) бок о бок с «Историей вчерашнего дня» (март 1851 года), то «Детство» — это частичное подчинение конвенциям и ограничениям художественной прозы. «История вчерашнего дня» выросла из дневника молодого Толстого и была экспериментальной попыткой описать все «впечатления и мысли, которые проходят в один день» — попыткой, предпринятой без интенции писать литературу. «Детство» было результатом сознательной литературной работы, с мыслью о возможной публикации.

Более того, несмотря на автобиографическую форму повести (повествование от первого лица и биографический сюжет), Толстой не думал о «Детстве» как об истории собственной жизни. Он горько жаловался на то, что редакция «Современника» заменила заглавие «Детство» на «История моего детства»: «Кому какое дело до Истории моего детства?». Согласно первоначальному плану, «Детство» было первой частью большого романа, «Четыре эпохи развития», и он планировал написать также «Отрочество», «Юность» и «Молодость». Но и условный автобиографизм так стеснял Толстого, что он не мог продолжать. Он писал своему редактору Н.А. Некрасову: «принятая мной форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущей стесняют меня» (15 сентября 1852). Толстой попытался создать дистанцию между собой и своим героем. Через несколько месяцев он записал в дневнике: «Я могу писать про него, потому что он далек от меня». В конце концов Толстой написал «Отрочество» и «Юность», но оставил неосуществленным план четвертой части, которая закончилась бы сегодняшним днем героя-повествователя.

Журнал «Современник» с первой публикацией Л.Н. Толстого «Детство» («История моего детства»). 1852 год / tolstoymuseum.ru

Как считают исследователи, первое художественное произведение Толстого носит следы автобиографического и, более того, дневникового письма. Написанное от первого лица, «Детство» охватывает два дня в жизни героя-повествователя шаг за шагом, начиная с вставания с постели. И образ героя, и сюжет остаются неразвитыми. Более того, повесть заключает в себе подлинный материал из жизни Толстого. Однако это не автобиография, а псевдоавтобиография: повествователь и автор — это не одно и то же лицо. Только наивный читатель (включая и тетушек Толстого) отождествлял повествовательное «я» с автором. Сам Толстой считал «Детство» не автобиографией, а художественной автобиографией, то есть литературным произведением в автобиографической форме. Один из исследователей Толстого так описал ситуацию: «Конвенции романа по крайней мере предоставляют автору запасной выход: лестницу, по которой автор может по собственной воле войти и выйти из своего произведения». В своей первой повести Толстой начинает строить такие подмостки — повествовательную структуру, с помощью которой он может выйти из своего произведения. Несмотря на явные следы автобиографического (и даже дневникового) письма, повествовательное «я» — это не «я, Лев Толстой».

«Написать автобиографию и не показывать маме»: как работать над книгой о собственной жизни

Опубликованная в сентябрьском выпуске «Современника» за 1852 год, повесть «Детство», подписанная инициалами, привлекла внимание к неизвестному автору. Тем временем молодому Толстому удалось вступить в армию, а после начала Крымской войны он оказался в центре боевых действий. Тем не менее он работал над продолжением, и «Отрочество» вышло в 1854 году. В 1855 году в «Современнике» начинает печататься серия его художественных очерков — «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года», привлекая все большее внимание. По жанровой принадлежности «Севастопольские рассказы» (или, как их называет Эйхенбаум, «Севастопольские очерки») «находятся на границе между репортажем и художественной прозой»: герои явно вымышленные, но читатель знает, что за ними стоит автор, который мог бы сказать: «я там был». (Причем Толстой экспериментирует с позицией от первого, третьего и даже второго лица.) Более того, рассказы оформлены как хроники, правда не дня, но месяца. «Севастопольские рассказы» несут следы дневникового повествования.

Когда в 1855 году, после окончания войны, Толстой прибыл в Петербург, в тесном кругу русских авторов он был принят как состоявшийся писатель. В 1856 году в журнале «Современник» была напечатана статья ведущего критика Николая Чернышевского о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах», которая много способствовала репутации молодого автора. В 1857 году вышла повесть «Юность». В том же году Толстой предпринял путешествие по Франции, Швейцарии и Германии (включая и пешеходную экскурсию по стопам Руссо). Все это время он продолжал литературную работу. При этом после 1857 года Толстой все реже и реже писал в своем дневнике.

«И, кажется, больше никогда писать не буду»: Толстой отрекается от литературы (1859)

Весной 1859 года Толстой принял внезапное решение отказаться от литературы; он покинул Петербург и поселился в своем имении Ясная Поляна. Толстой переживал кризис. (Такие кризисы будут происходить на протяжении всей его жизни.) Толстой описал свое состояние — острое чувство религиозного и морального тупика — в письме к двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой. Он начал с попытки исповедания веры:

Убеждения человека, — не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, — трудно понять другому, и вы не знаете моих. Попробую, однако, сделать мою profession de foi…

Он пишет об отпадении от веры (в возрасте четырнадцати лет) и об открытии (на Кавказе, где он жил в 1851–1854 годах), «что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого» (апрель — май 1859). (В это время, как мы знаем из его дневника, Толстой читал «Исповедание веры савойского викария» даже за обедом.) Он пишет о своем отчаянье:

«Жить незачем. Вчера пришли эти мысли с такой силой. Кому я делаю добро? кого люблю? Никого!»

И тут же добавляет: «Я пишу вам это не для того, чтобы вы мне сказали, что это? что делать, утешили бы». От экзистенциального отчаянья он переходит к теме литературы: «Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана ». Толстой имеет в виду повесть «Семейное счастие». В тот же день в письме к критику Василию Боткину он пишет о своей повести с тем же чувством отвращения и отчаянного стыда (используя идиоматику, уместную только при обращении к мужчине): «Василий Петрович! Василий Петрович! Что я наделал с своим „Семейным счастьем“. Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры я увидал, какое постыдное гавно, пятно, не только авторское, но человеческое — это мерзкое сочинение». Остается неясным, почему Толстой называет книгу «моя Анна» — героиню «Семейного счастия» зовут Мария.

Секреты успеха Льва Толстого: писатель об образовании, науке и смерти

По жанровой принадлежности «Семейное счастие» (1859) можно считать традиционным романом (хотя и коротким): в отличие от «Детства», «Отрочества» и «Юности», здесь имеются и герои, и традиционный сюжет семейного романа, и динамика утраченных иллюзий и примирения с жизнью. «Семейное счастие» — как и «Детство», «Отрочество» и «Юность» — написано от первого лица, но в этом случае Толстой не оставляет читателю никаких сомнений в том, что повествователь — это не автор («я» — это не Лев Толстой): роман написан от лица женщины. (В 1863 году Толстой написал повесть от лица лошади, «Холстомер», опубликованную только в 1885 году.) Воспользовавшись этим искусственным приемом, Толстой решительно отделил собственное «я» от условного «я», показав таким образом, что пишет литературу, но когда прочел корректуры, то со стыдом почувствовал искусственность формы и неловкость языка. (В более поздние годы Толстой описал «чувство эстетического стыда», которое он в сильнейшей степени испытывал «при художественной лжи».)

Вскоре Толстой не только сообщил друзьям, что он, «кажется», больше никогда не будет писать, но и объявил о своем «отречении от литературы». Он писал Афанасию Фету: «Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать „как онa его полюбила“. Глупо стыдно» (октябрь 1859). Он писал Борису Чичерину: «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил. Я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне» (октябрьㄧ ноябрь 1859). (В том же письме он упомянул: «Хотел я было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и о прочих, но на этом месте 3-го дня помешали мне ».) Через несколько месяцев он вновь объяснял Чичерину: «Самообольщения же так называемых художников есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эскплуатировать труд и лучшие блага чужие за то, чтобы потом воспроизвести их — скверно, ничтожно, может быть, есть уродство и пакость…» (1 марта 1860). Он также отказался от участия в только что созданной организации для помощи писателям, Литературном фонде.

Что же делать? Ответ казался ясным: пахать землю и учить детей. Толстой решил жить в деревне и заниматься хозяйством и школой для крестьянских детей. Он писал Василию Боткину: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики» (4 января 1857). (Теперь — то есть в период подготовки реформ.) Тем не менее в это письмо была вложена небольшая художественная вещь, написанная в форме сна, однако она так и осталась ненапечатанной. […]

В течение своей жизни Толстой пережил несколько кризисов, во время которых мысли о смерти и вере соседствовали с острым чувством социальной несправедливости, и всякий раз он писал о своем разочаровании в искусстве и высказывал намерение окончательно бросить изящную литературу.

В качестве альтернативы в 1859–1860 годах Толстой принялся учить крестьянских детей читать и писать в школе, которую он завел в своем имении. Кроме того, он издавал журнал «Ясная Поляна», публикуя дневниковые хроники («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», 1861) и педагогические статьи («О народном образовании», 1862; «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?», 1862).

Побыть в его шкуре: 25 любимых книг Льва Толстого

В статье «Кому у кого учиться писать» Толстой предлагает принцип взаимного обучения. (В этой связи он утверждает как «великое слово, сказанное Руссо»: «Человек родится совершенным».) Он описывает шаг за шагом, как двое крестьянских детей из его школы, Семка и Федька, пишут художественное произведение. (Их повесть напоминает по жанру «народные рассказы», которые сам Толстой будет в 1880-е годы писать для крестьянского чтения.)

Наблюдая за творческим процессом, Толстой испытывает смешанные чувства. С одной стороны, ему кажется странным и оскорбительным, что он, «автор „Детства“, заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики», не только не мог помочь 11-летним полуграмотным мальчикам, но и «едва-едва мог следить за ними и понимать их». С другой — ему казалось, что, побудив крестьянских детей к литературному творчеству, он совершил преступление, сопоставимое с растлением малолетних:

…мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения.

Деятельность Толстого в народном образовании, как он ее описывает, полна противоречий: он приступил к делу, хорошо понимая и вредность, и даже преступность приобщения «чистой, первобытной души» к чтению, письму и, более того, к литературе.

В 1862 году (вскоре после того, как он опубликовал свои педагогические статьи) Толстой женился и оставил яснополянскую школу. Через некоторое время он вернулся к литературе и в 1863–1869 годах работал над «Войной и миром».

Толстой вновь обратился к народному образованию — возобновил работу в яснополянской школе, снова вступил в педагогическую полемику и опубликовал составленную им «Азбуку» для крестьянского чтения (1872).

Пишите, когда гнетет или болит: 11 советов для начинающих авторов от Гузели Яхиной

Однако в 1873 году он приступил к новому роману, «Анна Каренина». Следующий, решительный кризис в его жизни наступил в процессе работы над «Анной Карениной». Весной и летом 1874 года Толстой писал своему новому другу, критику Николаю Страхову, что роман его стоит и вовсе ему не нравится. Между тем он отвлекся на другую, педагогическую работу, «в виде своей педагогической profession de foi». Это была вторая статья под названием «О народном образовании», опубликованная в 1874 году. Неоконченный роман долго еще мучил Толстого, но другие интересы все сильнее требовали его внимания:

Берусь теперь за скучную, пошлую Анну Каренину и молю Бога только о том, чтобы Он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место — досуг мне очень нужный — не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий (25 августа 1875).

Напомню, что по странному совпадению во время кризиса 1859–1860 годов, описывая свою тогдашнюю повесть «Семейное счастие» как «постыдную гадость», он называл ее «моя Анна». Сейчас, в середине 1870-х годов, он был разочарован и в роли писателя, подверженного авторскому тщеславию: «Мерзкая наша писательская должность — развращающая» (8–9 апреля 1876).

Осенью 1875 года Толстой перешел от педагогических занятий и (как он выразился) «педагогической profession de foi» к философским размышлениям о смысле своей жизни и смерти, к тому, чтобы определить свою религиозную веру, то есть к profession de foi в собственном смысле. Эта работа началась в переписке со Страховым, а затем последовала «Исповедь». Вскоре после окончания «Исповеди» Толстой стал работать над статьей, которая (как он надеялся) окончательно определит его взгляд на искусство. Эта задача будет выполнена только через пятнадцать лет — в трактате «Что такое искусство?» (1897). В этом итоговом произведении по эстетическому вопросу Толстой объявит всю свою художественную продукцию «плохим искусством».