Чем занимался золотарь в древней руси

Кто такие золотари, и Почему об этой важнейшей профессии забыли в XXI веке

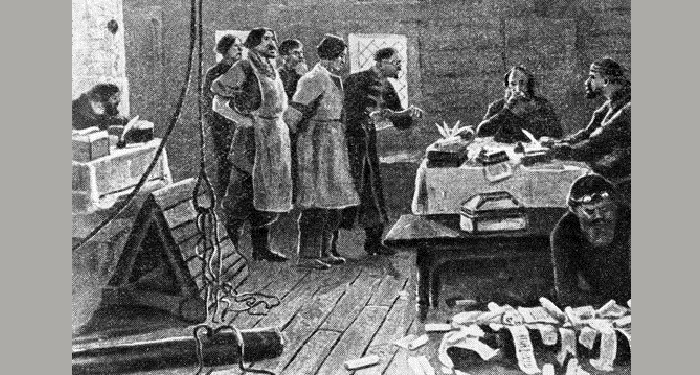

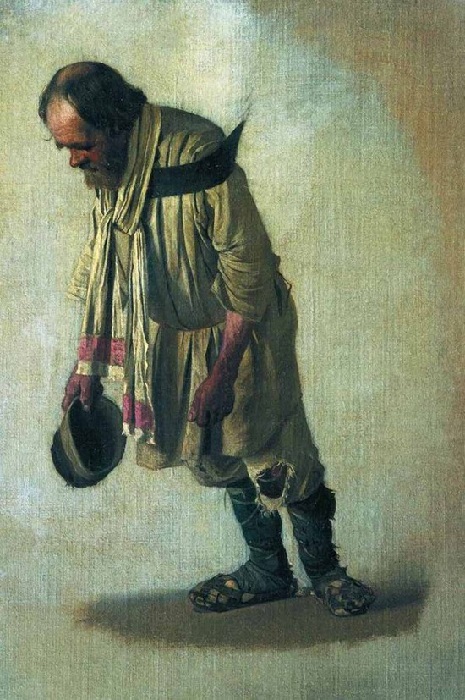

В старые времена по вечерам на улицах российских городов появлялись телеги с бочками. Весь вид человека на повозке говорил о том, что это очень важная персона. Нет, это были не развозчики воды – это приезжали на очистку выгребных ям предки современных ассенизаторов – золотари. Сейчас эта профессия забыта, а при слове «золотарь» многим представляется человек, труд которого как-то связан с золотом.

На самом деле золотарями в старину действительно называли и старателей на золотых приисках, и мастеров, наносивших на дерево позолоту, и даже ювелиров. Однако именно в значении «ассенизатор» это слово было известно наиболее широко.

Считается, что людей, очищавших выгребные ямы от нечистот, стали называть золотарями оттого, что за свою работу они брали очень высокую плату. При этом попытаться как-то сэкономить горожанам не удавалось. Человек отказывал из-за высокой цены одному золотарю, рассчитывая найти вариант подешевле, а в итоге оказывалось, что другие золотари берут еще больше.

Впрочем, это и неудивительно: выгребные ямы горожан им приходилось чистить вручную, собирая нечистоты ковшом. А там, где жители выливали экскременты из окон прямо на улицу, золотарь очищал и улицы. Кстати, заодно он убирал с дороги и конский навоз. Наполнив бочку нечистотами, золотарь отправлялся в путь: ему предстояло вывези все это подальше за черту города. А уж какие приходилось нюхать «ароматы».

Работа у золотаря была адская.

Между тем обозвать золотаря, посмеяться над ним либо обмануть с деньгами никто не решался. Все знали, что с представителями этой профессии лучше общаться учтиво: обидишь его – «случайно» обольет твой двор или тебя фекалиями из бочки. И это не просто страшилка: подобные факты были горожанам хорошо известны.

Есть и другие версии столь красивого названия этой профессии. По одной, например, испражнения на Руси то ли в шутку, то ли из чувства такта называли «ночным золотом». Кстати, «золотом» иногда называли и навоз, тем самым подчеркивая, насколько сильно зависит достаток русского человека от хорошего урожая. Ну а сами работы по удобрению почвы коровьим или куриным навозом часто называли «золочением». Тут можно вспомнить и о том, что у суеверных людей считалось: увидеть во сне экскременты – к деньгам.

По поводу названия профессии есть сразу несколько несколько версий.

Профессия золотаря была важна не только для поддержания эстетической чистоты на улицах и во дворах. Благодаря этим людям удавалось сдерживать периодически возникавшие в городах эпидемии. Конечно, предотвратить распространение чумы или холеры благодаря одной лишь уборке улицы невозможно, но не будь золотарей, эпидемии были бы еще страшнее.

Увы, представители этой профессии всегда находились в группе риска – они были особенно подвержены заражению инфекционными заболеваниями и в их организм нередко попадали гельминты.

В конце XIX века в крупных городах начали проводить канализацию.

Профессия золотаря существовала примерно до конца позапрошлого века. С появлением и распространением канализации в том виде, который привычен современному человеку, необходимость в услугах золотарей отпала сама собой. Осталось лишь красивое слово.

Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытие

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Водовоз и золотарь

Современному горожанину сложно представить свою жизнь без водопроводов и канализации, а ведь еще менее века тому назад даже в столицах таких удобств не существовало в массовом пользовании. И людям приходилось в любую погоду ходить за водой с ведрами на дальние расстояния. А многие, кто был побогаче, покупали воду у водоносов, платя за нее немалые деньги.

Водовозом мог сталь любой, кто имел большие специальные емкости в виде бочек и телегу с лошадью. Водоносам же приходилось тележку или сани возить вручную. Питьевая вода набиралась из специальных колодцев, городских бассейнов и фонтанов. При том цвет, в который была окрашена бочка говорил о качестве находящейся в ней воды: из каналов перевозили воду в зеленых бочках, а питьевую — в белых. Частенько водовоз ездил в сопровождении бегущей рядом с повозкой собаки, которая своим лаем оповещала горожан о прибытии бочки с водой. Водовозы, часто пользуясь тем, что выбора особого у жителей не было, за воду брали втридорога.

По статистике еще столетие тому назад в Москве воду разносили и развозили около семи тысяч конных водовозов и около трех тысяч водоносов. Их количество постепенно уменьшалось пока города полностью не перешли на централизованный водопровод и канализацию.

Что примечательно, в старину достаточно широко были востребованы и золотари, профессия которых в современном понимании приравнивается к профессии ассенизатора. И если работа водовоза была почитаемой, престижной и доходной, то работа золотаря была не очень приятна, так как дурно пахла. Золотарь должен был вывозить канализационные массы в бочках и чистить отхожие места, чтобы поддерживать санитарную чистоту в городе. Свое название эта профессия получила из-за того, что нечистоты, сливаемые на улицы, в шутку назывались ночным «золотом». И просуществовали золотари в России до конца девятнадцатого века.

Целовальники были государственными служащими, отвечающими за сбор налогов и выполнение судебных решений. На эту должность избирали «всем миром» самых достойных. Во время принятия присяги они целовали крест и клялись «служить верно и честно», отсюда и пошло название «целовальник».

Впервые упоминания о целовальниках на Руси появились в 15 веке и так называли их вплоть до начала 19 века. Тогда эта должность и трансформировалась в должность судебного пристава.

В средине 17 века должность перестала пользоваться уже большой популярностью, так как при правлении Ивана Грозного были выдвинуты определенные требования к этой службе. Они обязаны были собирать подать, налоги, недоимки и таможенную пошлину определенных размеров, а ежели сбор был меньшим, то недоимки ложились на целовальника как его личный долг.

Существовала еще и должность губного целовальника, обязанного помогать губному старосте ловить воров и разбойников, которых потом казнили или отправляли на каторгу. В данном случае «губной » произошло от слова «губить».

Впоследствии, начиная с 19 столетия, целовальниками стали называть торговцев винных лавок, которые на кресте клялись не разбавлять водку и в подтверждение клятвы его целовали.

Ямщик

Эта профессия пользовалась большой популярностью вплоть до начала 20 века, которая также со временем трансформировалась. В переводе на современный лад: ямщики – это вроде водителей междугородних маршрутов, которые также занимались почтовыми и товарными перевозками.

А вот извозчики – водители городского такси. Они также классифицировались. К примеру, «ваньки», предоставлявшие услуги «Эконом-класса», были выходцами из деревень, арендовавшие лошадей и коляски. Они брали за поездку от 30 до 70 копеек. «Ломовики», перевозящие грузы на лошадях-тяжеловозах, были по типу грузовых такси. Богачи же брали себе «лихачей», имевших красивых лошадей и удобные коляски, а клиентов они доставляли к месту уже за три рубля.

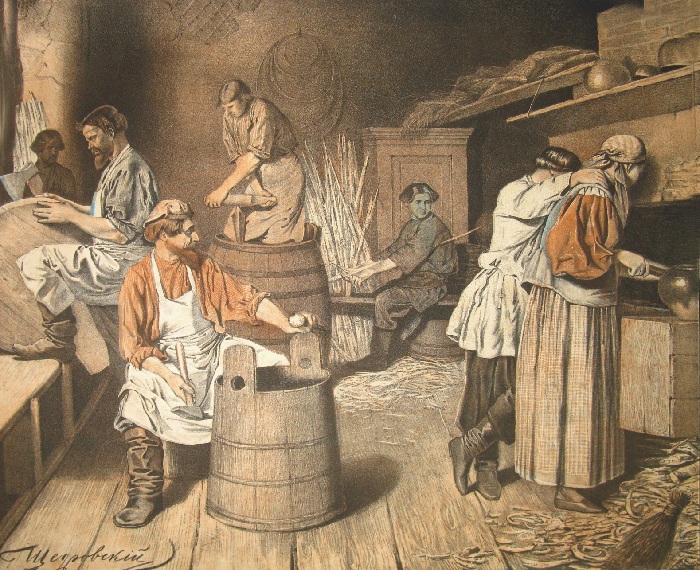

Бондарь

В давние времена широко была распространена профессия бондаря, которая почти сошла на нет в 20 столетии, а на сегодняшний день их практически не осталось. Однако в свое время количество бондарей доходило 1000 человек в каждой губернии. Сколачивать бочки довольно кропотливое и сложное дело: дощечки должны прилегать настолько плотно друг к другу, чтобы они не пропускали воду. Поэтому профессиональные бондари в старину ценились очень высоко.

Жгон или каталь.

Хорошие мастера по валянию качественных валенок всегда на Руси пользовались уважением. За их работу платили достойные деньги. Артели жгонов-каталей ходили из деревни в деревню и валяли валенки из местного сырья. До наших дней дошёл и жгонский словарь, так как общались на своем, понятном только им языке, тем самым охраняя от посторонних профессиональные секреты.

Шорник

Это ремесло было кропотливым и трудоемким и требовало высокого мастерства от шорника, работавшего вручную самыми простыми инструментами.

«Офеня-коробейник»

Бурлаки

Фонарщик

Еще в Древней Греции и Древнем Риме улицы городов были освещены факелами, лампами с масляными фитилями, и соответственно были люди, которые следили за этим. В России профессия фонарщика появилась гораздо позже. Так,в XIX веке отставные военные следили за освещением ночных улиц. У каждого фонарщика в обслуживании было до 50 фонарей, в которые нужно было вовремя залить и масло и поправить фитиль. С появлением первых электрических лампочек фонарщики по-прежнему включали и отключали фонари вручную. И лишь с тридцатых годов прошлого столетия с введением автоматического режима включения фонарей эта профессия исчезла.

Трубочист

В России профессия трубочиста стала востребована с 1720 года, когда появились первые печи и камины с дымоходами, мода на которые распространилась с Дании. К слову, в некоторых северных странах Европы и по ныне встречаются представители этой профессии.

А вот об истории пьянства на Руси и о сухом законе Николая II можно прочесть здесь

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Значение слова «золотарь»

1. Устар. Золотых и серебряных дел мастер; ювелир.

2. Позолотчик. Столяры, резчики, золотари и иконописцы уже несколько месяцев работали в Парашине. С. Аксаков, Семейная хроника.

3. Прост. устар. Тот, кто занимается очисткой выгребных ям.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Ассенизатор (в широком употреблении в XIX веке, ныне разговорный эвфемизм).

ЗОЛОТА’РЬ, я́, м. (устар.). 1. Золотых и серебряных дел мастер (спец.). 2. Профессионал по очистке отхожих мест, ассенизатор (разг. эвф. шутл.).

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

золота́рь

1. устар. мастер, работающий с золотом, золотильщик, ювелир ◆ Случилось нам, гуляя с ним перед вечером, зайти вместе к золотарю; он, Афонасий Иванович, и говорит: вот, говорит, отец протопоп, какие, мне пришла мысль, надписи вам на тростях подобают: вам вот этакую: «жезл Ааронов», а отцу Захарии вот этакую очень пристойно. Н. С. Лесков, «Божедомы», 1868 г. (цитата из НКРЯ) ◆ В то время, на котором остановился мой рассказ, церковь по наружности была отделана, и наняты были мастеровые для внутренней отделки; столяры, резчики, золотари и иконописцы уже несколько месяцев работали в Парашине, занимая весь господский дом. С. Т. Аксаков, «Семейная хроника», 1856 г.

2. прост. устар. тот, кто занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках ◆ Туда идет и добродетельный человек, и злодей, и мирный земледелец, и храбрый воин, и помещик, и золотарь. М. Е. Салтыков-Щедрин, «Убежище Монрепо», 1878–1879 г. ◆ Но быть гласным, рассуждать о том, сколько золотарей нужно и как трубы провести в городе, где я не живу; быть присяжным и судить мужика, укравшего ветчину, и шесть часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры, и как председатель спрашивает у моего старика Алешки-дурачка: «Признаете ли вы, господин подсудимый, факт похищения ветчины?» Л. Н. Толстой, «Анна Каренина», 1878 г.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: атаман — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Золотарь – профессия стратегическая. Почти 500 лет на ассенизаторах держалась вся оборонная промышленность

Правда и в пещерах запас невелик. Поэтому пришлось селитру добывать. Сырье самое неаппетитное: навоз, пищевые отбросы, трупы животных.

Не удивлюсь, если само название «золотарь» на Руси появилось, как ироническое или по аналогии – выход селитры был мизерным, так что напоминал по количеству результата золотодобычу – там тоже нужно тонны породы промыть для получения граммов золота.

Потом получившийся перегной промывали, выпаривали. Процесс очень длительный и сложный, вонючий до невероятности. Выход мизерный – 0,2% (из 1 куб. фута перепревших отходов добывали примерно 120 грамм селитры).

Казалось бы – в деревне полно навоза, бери, да перерабатывай. Но не получается. Навоз самим крестьянам нужен для полей. Да и мало было тогда коров у крестьян и деревни небольшие.

А самое интересное – навоз травоядных животных дает очень малое количество селитры. В этом отношении отходы человеческой жизнедеятельности куда ценнее. Как и моча. Причем лучше всего моча пьяниц, поэтому в кабаках и трактирах ее старались собирать полностью.

Поэтому производство селитры сосредоточилось в городах – и людей больше и питаются они лучше и обильнее. Главное – мясо кушают… из такого дерьма селитры больше получается. В общем, по тем временам, чем богаче человек, чем лучше он питается – тем ценнее его отходы.

Кстати, золотари обеспечивали не только оборонку сырьем, но и другие отрасли тогдашней промышленности. Например, окраска сукна закреплялась мочой. Так что суконный пиджачок благоухал много лет после покупки. Собачье дерьмо использовали в процессе дубления кожи.

От добычи селитры из испражнений начали отказываться только в 17 веке. Тогда Англия начала вывозить селитру из Индии. В России тоже освоили добычу из селитряной земли. Но в некоторых странах так и продолжали селитру добывать по-старинке вплоть до 19 века.

Правда, тут есть одна загадка. В 18 веке в России закупают индийскую селитру в Британии. Во время Крымской войны ее пришлось ввозить контрабандой (тот самый открыватель Трои Шлиман этим занимался). Заодно вымели селитру из крымских пещер. Отчего-то про селитряные земли даже не вспомнили. Вряд ли все выработали.

Ну, а со второй половины 19 века развитие химии и добыча чилийской нитратной селитры полностью вывело профессию ассенизатора из перечня задействованных в оборонной промышленности.

Кто такие золотари, и Почему об этой важнейшей профессии забыли в XXI веке

В старые времена по вечерам на улицах российских городов появлялись телеги с бочками. Весь вид человека на повозке говорил о том, что это очень важная персона. Нет, это были не развозчики воды – это приезжали на очистку выгребных ям предки современных ассенизаторов – золотари. Сейчас эта профессия забыта, а при слове «золотарь» многим представляется человек, труд которого как-то связан с золотом.

На самом деле золотарями в старину действительно называли и старателей на золотых приисках, и мастеров, наносивших на дерево позолоту, и даже ювелиров. Однако именно в значении «ассенизатор» это слово было известно наиболее широко.

Считается, что людей, очищавших выгребные ямы от нечистот, стали называть золотарями оттого, что за свою работу они брали очень высокую плату. При этом попытаться как-то сэкономить горожанам не удавалось. Человек отказывал из-за высокой цены одному золотарю, рассчитывая найти вариант подешевле, а в итоге оказывалось, что другие золотари берут еще больше.

Впрочем, это и неудивительно: выгребные ямы горожан им приходилось чистить вручную, собирая нечистоты ковшом. А там, где жители выливали экскременты из окон прямо на улицу, золотарь очищал и улицы. Кстати, заодно он убирал с дороги и конский навоз. Наполнив бочку нечистотами, золотарь отправлялся в путь: ему предстояло вывези все это подальше за черту города. А уж какие приходилось нюхать «ароматы».

Работа у золотаря была адская.

Между тем обозвать золотаря, посмеяться над ним либо обмануть с деньгами никто не решался. Все знали, что с представителями этой профессии лучше общаться учтиво: обидишь его – «случайно» обольет твой двор или тебя фекалиями из бочки. И это не просто страшилка: подобные факты были горожанам хорошо известны.

Есть и другие версии столь красивого названия этой профессии. По одной, например, испражнения на Руси то ли в шутку, то ли из чувства такта называли «ночным золотом». Кстати, «золотом» иногда называли и навоз, тем самым подчеркивая, насколько сильно зависит достаток русского человека от хорошего урожая. Ну а сами работы по удобрению почвы коровьим навозом или куриным помётом часто называли «золочением». Тут можно вспомнить и о том, что у суеверных людей считалось: увидеть во сне экскременты – к деньгам.

По поводу названия профессии есть сразу несколько несколько версий.

Профессия золотаря была важна не только для поддержания эстетической чистоты на улицах и во дворах. Благодаря этим людям удавалось сдерживать периодически возникавшие в городах эпидемии. Конечно, предотвратить распространение чумы или холеры благодаря одной лишь уборке улицы невозможно, но не будь золотарей, эпидемии были бы еще страшнее.

Увы, представители этой профессии всегда находились в группе риска – они были особенно подвержены заражению инфекционными заболеваниями и в их организм нередко попадали гельминты.

В конце XIX века в крупных городах начали проводить канализацию.

Профессия золотаря существовала примерно до конца позапрошлого века. С появлением и распространением канализации в том виде, который привычен современному человеку, необходимость в услугах золотарей отпала сама собой. Осталось лишь красивое слово.