Чем заправляют космические ракеты

Чем заправляют космические ракеты

С радостью узнали мы о полете первой советской космической ракеты. Нам, строителям города химии, хотелось бы узнать, какое топливо используется в современных ракетных двигателях.

Топливо — пища двигателей, и из года в год эта «пища» становилась «питательнее».

Что же такое «питательность» топлива?

Количество килокалорий тепла, получаемое при полном сгорании одного килограмма горючего, и является основной величиной, характеризующей скрытый в нем запас энергии и называющейся теплотворной способностью, или калорийностью топлива.

Дрова, например, имеют теплотворную способность около 3000, а каменный уголь — 7000 килокалорий на килограмм. Поэтому паровоз, работающий на каменном угле, совершит полезной работы в 2,3 раза больше, чем если бы в его топке сгорело равное по весу количество дров.

Двигатели внутреннего сгорания потребовали еще более калорийного топлива. Химики получили из нефти бензин с теплотворной способностью около 11.000 килокалорий на килограмм топлива.

Появление двигателей внутреннего сгорания особого рода — ракетных двигателей — выдвинуло проблему топлива на одно из главных мест.

Еще К. Э. Циолковским была предложена ракета, работающая на жидком водороде или керосине. Однако водород и керосин в данном случае составляли только половину горючего. Заправив автомобиль бензином, вы не заботитесь о том, что для работы двигателя нужен еще и окислитель — кислород воздуха. Ведь автомобили не ездят в безвоздушном пространстве. Другое дело — ракета. Покидая земную атмосферу, она расстается и с кислородом, необходимым для горения. Поэтому Циолковским был введен второй компонент ракетного топлива — окислитель, в качестве которого был выбран жидкий кислород.

Ученик Циолковского, советский инженер Цандер решил использовать в качестве горючего. металлы: алюминий или магний. Оказалось, что, сгорая в кислороде, алюминий и магний выделяют очень большое количество тепла, превосходя в этом отношении многие жидкие горючие. Причем, при полете такой ракеты металлические части ракеты могли бы быть пущены «на дрова», могли бы постепенно сжигаться в виде дополнительного горючего.

Летающие в настоящее время ракеты многим обязаны и пороху, и керосину, и жидкому кислороду, и металлам. Сейчас можно разделить ракеты на два главных вида — ракеты, работающие на твердом топливе, и ракеты, баки которых заправлены жидким горючим.

Твердое топливо, представляющее в большинстве случаев смеси порохов, имеет существенный недостаток: горение его очень трудно поддается регулированию. Но у твердого топлива есть и большое преимущество: простота устройства самой ракеты. Ей не требуется ни баков, ни насосов, ни сложных жидкостных коммуникаций.

Твердые топлива имеют еще одно большое достоинство: значительный удельный вес. Чем дальше летит ракета, тем больше должна она брать с собой горючего. Топливные баки занимают основную часть объема ракеты и в значительной степени предопределяют всю ее форму. Поэтому конструкторы требуют от химиков, чтобы топливо занимало как можно меньшую «жилплощадь», иными словаря, имело бы большой удельный вес при возможно большей калорийности. Их лозунг: «Мал золотник, да дорог».

Поэтому именно водород, который, соединяясь с кислородом, выделяет большое количество тепла, не нашел широкого применения. Ведь даже в жидком состоянии его удельный вес ничтожен. Баки ракеты, заполненные жидким водородом, будут примерно в десять раз превышать по объему баки с керосином при равном их весе.

Вторая часть ракетного топлива — окислитель. Большое распространение получили такие окислители, как азотная кислота, хлорная кислота, тетранитрометан, перекись водорода и другие. Все они имеют в своем составе кислород. Например, азотная кислота содержит 76 процентов кислорода, остальные 24 процента веса ракета вынуждена брать с собой в виде балласта. С этой точки зрения, конечно, выгоднее окислитель без балласта — жидкий кислород. Но есть и еще более сильный окислитель — озон, обладающий в 1,5 раза большим удельным весом, чем кислород.

Расчеты химиков в ряде стран показали, что ракетная техника не может рассчитывать на дальнейшие значительные успехи в своем развитии без новых, еще более «питательных» теплив. Снова и снова начали они «перетряхивать» периодическую систему Менделеева.

Кобальт, бериллий, бор и различные его производные — чего только не перепробовано в качестве нового горючего, испытывались и новые сильнейшие окислители: соединение фтора с кислородом, чистый фтор.

Самое слово «топливо» становилось все более символическим. Это уже не просто вещество, способное гореть. Появились новые, необычные источники тепловой энергии — горючие без. горения.

Оказалось, что один килограмм водорода, состоящего из отдельных атомов — так называемого атомарного водорода, — при объединений этих атомов в обычные молекулы выделяет такое количество тепла, которое способно вскипятить полтонны воды. Правда, несмотря на заманчивую перспективу, такой атомарный водород очень неустойчив, и получить его в больших количествах еще не удалось. Аналогичным образом ведет себя и атомарный кислород. По сообщению одного зарубежного журнала, сейчас проектируется летательный аппарат, способный летать в верхних слоях атмосферы со скоростью, в два раза превышающей скорость звука. Лучи солнца, по мнению авторов проекта, должны разбить молекулы кислорода на атомы. Эти атомы, вновь объединяясь в молекулы внутри такого аппарата, должны высвободить в виде тепла энергию, затраченную на их образование.

Новые химические ракетные топлива, по мнению некоторых ученых, займут промежуточную ступень на пути к использованию для полетов ракет ядерного горючего.

Виды ракетного топлива военного назначения

Исторический экскурс

После изобретения в конце XIX века бездымного пороха на его основе было разработано однокомпонентное баллиститное топливо, состоящее из твердого раствора нитроцеллюлозы (горючего) в нитроглицерине (окислителе). Баллиститное топливо обладает кратно большей энергетикой по сравнению с дымным порохом, имеет высокую механическую прочность, хорошо формуется, длительно сохраняет химическую стабильность при хранении, обладает низкой себестоимостью. Эти качества предопределили широкое использование баллиститного топлива в наиболее массовых боеприпасах, оснащенных РДТТ – реактивных снарядах и гранатах.

Одновременно с баллиститным и жидким ракетным топливом развивались многокомпонентные смесевые твердые топлива, как наиболее приспособленные к применению в военных целях в связи с их широким температурным диапазоном эксплуатации, устранением опасности разлива компонентов, меньшей стоимости твердотопливных ракетных двигателей за счет отсутствия в их конструкции трубопроводов, клапанов и насосов, большей тягой на единицу веса.

Основные характеристики ракетных топлив

Кроме агрегатного состояния своих компонентов, ракетные топлива характеризуются следующими показателями:

— удельный импульс тяги;

— термическая стабильность;

— химическая стабильность;

— биологическая токсичность;

— плотность;

— дымность.

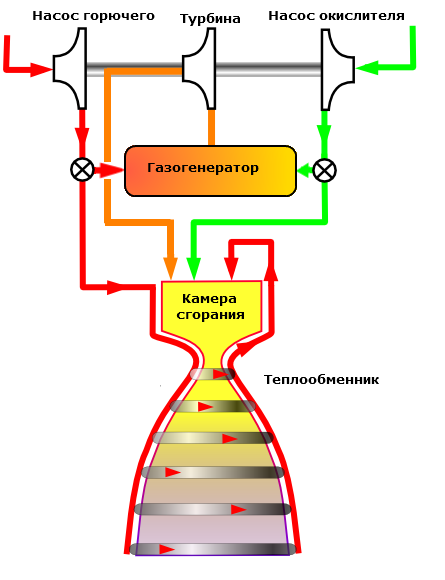

Удельный импульс тяги ракетных топлив зависит от давления и температуры в камере сгорания двигателя, а также молекулярного состава продуктов сгорания. Кроме того, удельный импульс зависит от степени расширения сопла двигателя, но это больше относится к внешней среде применения ракетной техники (воздушная атмосфера или космическое пространство).

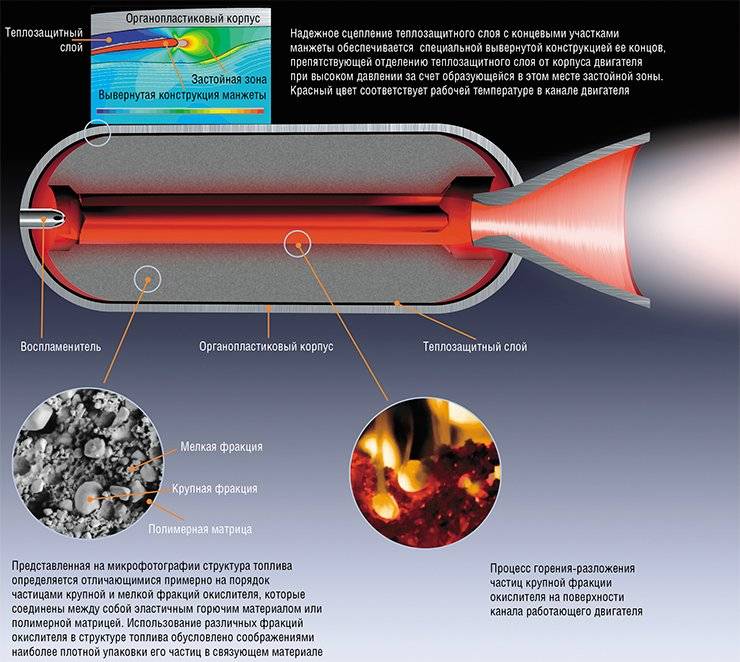

Повышенное давление обеспечивается с помощью использования конструкционных материалов с высокой прочностью (стальных сплавов для ЖРД и органопластиков для РДТТ). В этом аспекте ЖРД опережают РДТТ по причине компактности своего двигательного агрегата по сравнению с корпусом твердотопливного двигателя, являющегося одной большой камерой сгорания.

Высокая температура продуктов сгорания достигается с помощью добавления в твердое топливо металлического алюминия или химического соединения – гидрида алюминия. Жидкое топливо может использовать подобные добавки только в случае его загущения специальными добавками. Теплозащита ЖРД обеспечивается с помощью охлаждения топливом, теплозащита РДТТ – с помощью прочного скрепления топливной шашки со стенками двигателя и применения выгорающих вкладышей из углерод-углеродного композита в критическом сечении сопла.

Молекулярный состав продуктов сгорания/разложения топлива влияет на скорость истечения и их агрегатное состояние на срезе сопла. Чем меньше вес молекул, тем больше скорость истечения: наиболее предпочтительными продуктами сгорания являются молекулы воды, за ними следуют молекулы азота, углекислого газа, окислы хлора и других галогенов; наименее предпочтительным является окисел алюминия, который конденсируется в сопле двигателя до твердого состояния, снижая тем самым объем расширяющихся газов. Кроме того, фракция окисла алюминия вынуждает применять сопла конической формы из-за абразивного износа наиболее эффективных сопел Лаваля с параболической поверхностью.

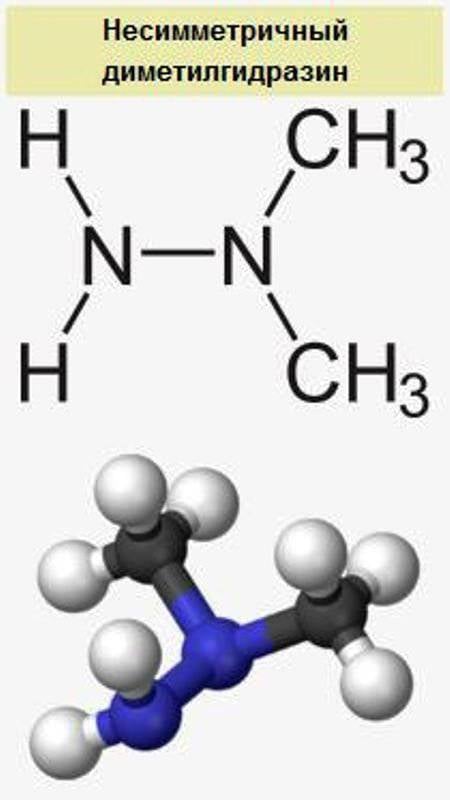

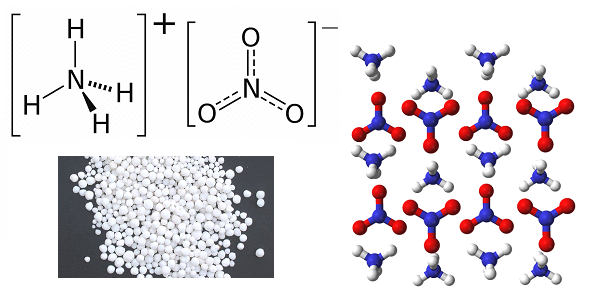

В настоящее время в военной сфере применяется исключительно высококипящее жидкое топливо на основе тетраоксида азота (АТ, окислитель) и несимметричного диметилгидразина (НДМГ, горючее). Термическая стабильность этой топливной пары определяется температурой кипения АТ (+21°C), что ограничивает применение данного топлива ракетами, находящимися в термостатированных условиях ракетных шахт МБР и БРПЛ. В связи с агрессивностью компонентов технологией их производства и эксплуатации баков ракет владела/владеет только одна страна в мире — СССР/РФ (МБР «Воевода» и «Сармат», БРПЛ «Синева» и «Лайнер»). В порядке исключения АТ+НДМГ применяется в качестве топлива авиационных крылатых ракет Х-22 «Буря», но из-за проблем с наземной эксплуатацией Х-22 и их следующее поколение Х-32 планируется заменить крылатыми ракетами «Циркон» с реактивным двигателем, использующими керосин в качестве горючего.

Термическая стабильность твердых топлив в основном определяется соответствующим свойством растворителя и полимерного связующего. В составе баллиститных топлив растворителем является нитроглицерин, который в твердом растворе с нитроцеллюлозой имеет температурный диапазон эксплуатации от минус до плюс 50°C. В смесевых топливах в качестве полимерного связующего используются различные синтетические каучуки с тем же температурным диапазоном эксплуатации. Однако термическая стабильность основных компонентов твердого топлива (динитрамид аммония +97°C, гидрид алюминия +105°C, нитроцеллюлоза +160°C, перхлорат аммония и октоген +200°C) значительно превышает аналогичное свойство известных связующих, в связи с чем актуальным является поиск их новых составов.

Наиболее химически стабильной является топливная пара АТ+НДМГ, поскольку для неё разработана уникальная отечественная технология ампулизированного хранения в алюминиевых баках под небольшим избыточным давлением азота в течение практически неограниченного времени. Все твердые топлива со временем химически деградируют из-за самопроизвольного разложения полимеров и их технологических растворителей, после чего олигомеры вступают в химические реакции с другими, более стойкими компонентами топлива. Поэтому шашки РДТТ нуждаются в регулярной замене.

Биологически токсичным компонентом ракетных топлив является НДМГ, который поражает центральную нервную систему, слизистые оболочки глаз и пищеварительного тракта человека, провоцирует раковые заболевания. В связи с этим работа с НДМГ ведется в изолирующих костюмах химзащиты с применением автономных дыхательных аппаратов.

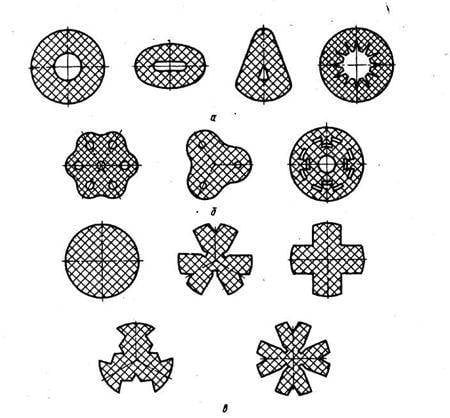

Величина плотности топлива прямо влияет на массу топливных баков ЖРД и корпуса РДТТ: чем больше плотность, тем меньше паразитная масса ракеты. Наименьшая плотность у топливной пары водород+кислород — 0,34 г/куб. см, у пары керосин+кислород плотность составляет 1,09 г/куб. см, АТ+НДМГ – 1,19 г/куб. см, нитроцеллюлоза+нитроглицерин – 1,62 г/куб. см, алюминий/гидрид алюминия + перхлорат/динитрамид аммония – 1,7 г/куб.см, октоген+перхлорат аммония – 1,9 г/куб. см. При этом надо учитывать, что у РДТТ осевого горения плотность топливного заряда примерно в два раза меньше плотности топлива из-за звездообразного сечения канала горения, применяемого с целью поддержания постоянного давления в камере сгорания вне зависимости от степени выгорания топлива. То же самое относится к баллиститным топливам, которые формируются в виде набора лент или шашек для сокращения времени горения и дистанции разгона реактивных снарядов и ракет. В отличии от них плотность топливного заряда в РДТТ торцевого горения на основе октогена совпадает с указанной для него максимальной плотностью.

Последним из основных характеристик ракетных топлив является дымность продуктов сгорания, визуально демаскирующих полет ракет и реактивных снарядов. Указанный признак присущ твердым топливам, содержащим в своем составе алюминий, окислы которого конденсируются до твердого состояния в процессе расширения в сопле ракетного двигателя. Поэтому указанные топлива применяются в РДТТ баллистических ракет, активный участок траектории которых находится вне зоны прямой видимости противника. Авиационные ракеты снаряжаются топливом на основе октогена и перхлората аммония, реактивные снаряды, гранаты и противотанковые ракеты – баллиститным топливом.

Энергетика ракетных топлив

Для сравнения энергетических возможностей различных видов ракетного топлива необходимо задать для них сопоставимые условия горения в виде давления в камере сгорания и степени расширения сопла ракетного двигателя – например, 150 атмосфер и 300-кратное расширение. Тогда для топливных пар/троек удельный импульс составит:

кислород+водород – 4,4 км/с;

кислород+керосин – 3,4 км/с;

АТ+НДМГ – 3,3 км/с;

динитрамид аммония + гидрид водорода + октоген – 3,2 км/с;

перхлорат аммония + алюминий + октоген – 3,1 км/с;

перхлорат аммония + октоген – 2,9 км/с;

нитроцеллюлоза + нитроглицерин – 2,5 км/с.

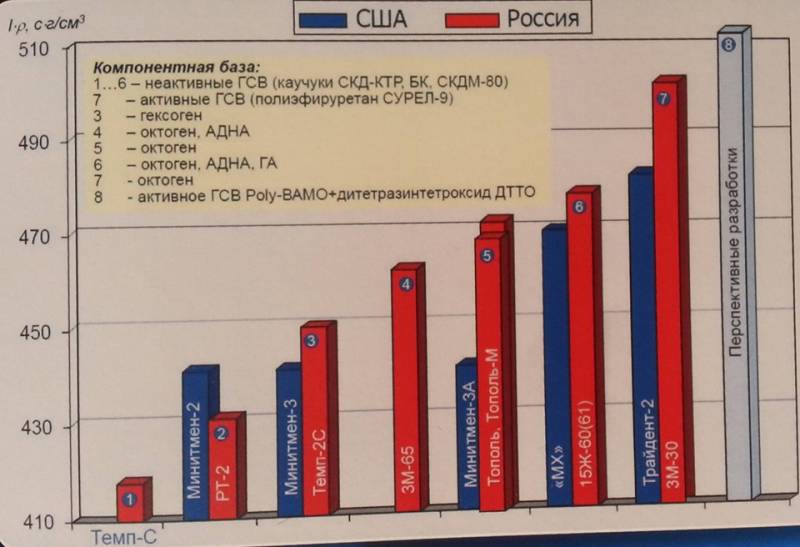

Твердое топливо на основе динитрамида аммония является отечественной разработкой конца 1980-х годов, применялось в качестве топлива второй и третьей ступеней ракет РТ-23 УТТХ и Р-39 и до сих пор не превзойдено по энергетическим характеристикам лучшими образцами зарубежного топлива на основе перхлората аммония, применяемыми в ракетах Minuteman-3 и Trident-2. Динитрамид аммония является взрывчатым веществом, детонирующим даже от светового излучения, поэтому его производство ведется в помещениях, освещаемых маломощными лампами красного света. Технологические сложности не позволили освоить процесс изготовления ракетного топлива на его основе нигде в мире, кроме как в СССР. Другое дело, что советская технология в плановом порядке была реализована только на Павлоградском химическом заводе, расположенном в Днепропетровской области УССР, и была потеряна в 1990-е годы после перепрофилирования завода на выпуск бытовой химии. Однако, судя по тактико-техническим характеристикам перспективных образцов вооружения типа РС-26 «Рубеж», технология была восстановлена в России в 2010-х годах.

В качестве примера высокоэффективной композиции можно привести состав твердого ракетного топлива из российского патента № 2241693, принадлежащего ФГУП «Пермский завод им. С.М. Кирова»:

окислитель – динитрамид аммония, 58%;

горючее – гидрид алюминия, 27%;

пластификатор – нитроизобутилтринитратглицерин, 11,25%;

связующее — полибутадиеннитрильный каучук, 2,25%;

отвердитель – сера, 1,49%;

стабилизатор горения — ультрадисперсный алюминий, 0,01%;

добавки – сажа, лецитин и т.д.

Перспективы развития ракетных топлив

Основными направлениями развития жидких ракетных топлив являются (в порядке очередности реализации):

— использование переохлажденного кислорода с целью увеличения плотности окислителя;

— переход к топливной паре кислород+метан, горючий компонент которой обладает на 15% большей энергетикой и в 6 раз лучшей теплоемкостью, чем керосин с учетом того, что алюминиевые баки при температуре жидкого метана упрочняются;

— добавление озона в состав кислорода на уровне 24% с целью повышения температуры кипения и энергетики окислителя (большая доля озона является взрывоопасной);

— использование тиксотропного (загущенного) топлива, компоненты которого содержат взвеси из пентаборана, пентафторида, металлов или их гидридов.

Переохлажденный кислород уже используется в ракете-носителе Falcon 9, ЖРД на топливной паре кислород+метан разрабатываются в России и США.

Главным направлением развития твердых ракетных топлив является переход на активные связующие, содержащие в составе своих молекул кислород, улучшающий окислительный баланс твердого топлива в целом. Современным отечественным образцом такого связующего является полимерный состав «Ника-М», включающий циклические группы из двуокиси динитрила и бутилендиола полиэфируретана, разработки ГосНИИ «Кристалл» (г. Дзержинск).

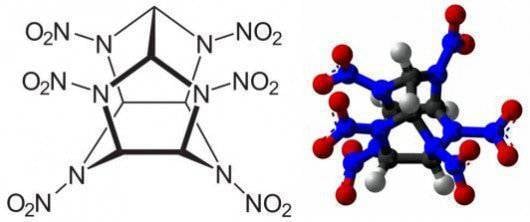

Другим перспективным направлением является расширение номенклатуры используемых нитраминных взрывчатых веществ, обладающих большим кислородным балансом по сравнению с октогеном (минус 22%). В первую очередь это гексанитрогексаазаизовюрцитан (Cl-20, кислородный баланс минус 10%) и октанитрокубан (нулевой кислородный баланс), перспективы применения которых зависят от снижения стоимости их производства – в настоящее время Cl-20 на порядок дороже октогена, октонитрокубан на порядок дороже Cl-20.

Кроме совершенствования известных типов компонентов, исследования также ведутся в направлении создания полимерных соединений, молекулы которых состоят исключительно из атомов азота, соединенных между собой одинарными связями. В результате разложения полимерного соединения под действием нагрева азот образует простые молекулы из двух атомов, соединенных тройной связью. Выделяемая при этом энергия двукратно превышает энергию нитраминных ВВ. Впервые азотные соединения с алмазоподобной кристаллической решеткой были получены российскими и немецкими учеными в 2009 году в ходе экспериментов на совместной опытной установке под действием давления в 1 млн. атмосфер и температуры в 1725°C. В настоящее время ведутся работы по достижению метастабильного состояния азотных полимеров при обычных давлении и температуре.

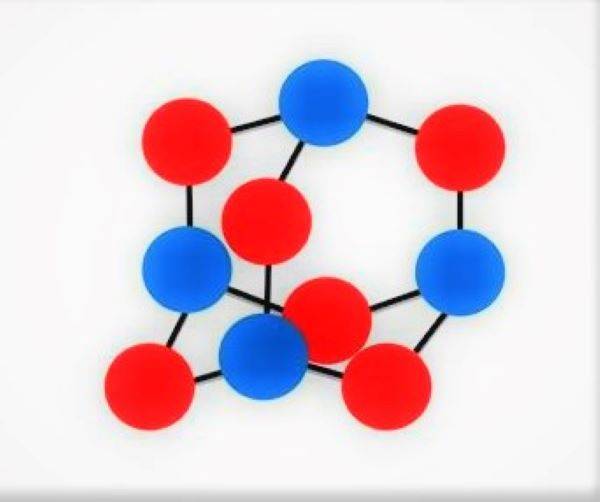

Перспективными кислородсодержащими химическими соединениями являются высшие окислы азота. Известный оксид азота V (плоская молекула которого состоит из двух атомов азота и пяти атомов кислорода) не представляет практической ценности в виде компонента твердого топлива в связи с низкой температурой его плавления (32°C). Исследования в этом направлении ведутся путем поиска метода синтеза оксида азота VI (гексаоксид тетраазота), каркасная молекула которого имеет форму тетраэдра, в вершинах которого расположены четыре атома азота, связанных с шестью атомами кислорода, расположенными на ребрах тетраэдра. Полная замкнутость межатомных связей в молекуле оксида азота VI дает возможность прогнозировать для него повышенную термическую стабильность, сходную с уротропином. Кислородный баланс оксида азота VI (плюс 63%) позволяет существенно повысить удельный вес в составе твердого ракетного топлива таких высокоэнергетических компонентов, как металлы, гидриды металлов, нитрамины и углеводородные полимеры.

Чем заправляют ракеты?

Очень часто, изучая тему “Реактивное движение”, ученики задают вопрос: “А чем заправляют ракеты?” Вопрос чисто химический, но не будешь же все время отправлять их за разъяснениями к учителю химии.

Итак, чем заправляют ракеты?

Топливо для ракет существует в двух агрегатных состояниях – жидком и твердом. Поэтому существуют жидкостные реактивные двигатели (ЖРД) и твердотопливные реактивные двигатели (ТТРД).

Над вопросом о топливе для ракет всерьез задумались в 20–30-е гг. прошлого века. Наибольшего успеха достигли ученые СССР и Германии. Но перед самой войной наши специалисты в силу разных причин стали отставать.

Понятно, что от качества топлива будет во многом зависеть полезная нагрузка ракеты, дальность полета и все прочие характеристики. Идеальное топливо, дающее максимальную энергетическую отдачу, должно состоять из элементов начала таблицы Менделеева. Но это еще не все требования к топливу: 1) оно должно быть стабильным при хранении; 2) конструкционные материалы должны быть инертными по отношению к топливу; 3) топливо должно быть недорогим; 4) плотность топлива должна быть максимально большой (чем больше масса топлива, тем дольше работает двигатель и т.д.). Кроме топлива ракета везет с собой и окислитель.

Немецкие ракетчики в качестве горючего применили этанол, а окислителя – жидкий кислород. Дальность полета ракет ФАУ-1 и ФАУ-2 составила 270 км. Эти ракеты стали наивысшим достижением ракетной техники того времени.

Расчеты показали, что если взять в качестве горючего дизельное топливо, а в качестве окислителя – азотную кислоту, то дальность полета возрастет на 25 %, т.е. достигнет 330–340 км.

Азотная кислота очень подходила на роль окислителя, но. В чем хранить эту чрезвычайно агрессивную жидкость? Такой посуды в 1930–1940 гг. не было. Не делать же баки для окислителя из стекла? Хотя соли азотной кислоты (нитраты) уже давно использовались в пороховых ракетах.

Молекула азотной кислоты HNO3 – почти идеальный окислитель. Она содержит в качестве “балласта” атом азота и “половинку” молекулы воды, а два с половиной атома кислорода можно использовать для окисления топлива. Но не тут-то было! Дело в том, что концентрированная азотная кислота – “хитрое” химическое соединение, настолько странное, что постоянно реагирует само с собой. Как говорят химики, концентрированная азотная кислота сильно автоионизирована. Атомы водорода от одной молекулы кислоты отщепляются и присоединяются к другой, образуются при этом очень непрочные, но чрезвычайно агрессивные химические соединения. Из-за этого даже чистая азотная кислота, оказывается, содержит примеси! Очень трудно при этом подобрать конструкционные материалы для баков, труб, камер сгорания ЖРД.

Однако азотная кислота имеет также неоспоримые достоинства: она очень дешева, достаточно стабильна, пожаро- и взрывобезопасна, трудно испаряется.

Почти 20 лет искали подходящую тару для азотной кислоты. Но даже самые стойкие сорта нержавеющей стали медленно, но верно разрушались под воздействием концентрированной азотной кислоты, и на дне бака осаждался густой зеленоватый “кисель” из солей металлов, который ни в коем случае нельзя подавать в камеру сгорания – он моментально забьет ее и ЖРД взорвется. (И взрывались – вспомним аварии с МЕ-262, МИГ-9, Скайрокет, Р-2, Р-5 и т.д.) Для уменьшения коррозионной активности азотной кислоты ракетчики испытывали различные присадки, пытаясь методом проб и ошибок найти оптимальный вариант. Но удачная добавка была найдена только в конце 1950-х гг. Наши ученые задержались в этом вопросе еще лет на 15. Оказалось, что добавка всего 0,5 % плавиковой (фтороводородной) кислоты уменьшает скорость коррозии нержавеющей стали в 10 раз!

Однако в первом советском ракетном истребителе БИ-1 были использованы для полетов азотная кислота и керосин. Баки и трубы пришлось изготовлять из монель-металла – сплава никеля и меди. Этот сплав получали из некоторых полиметаллических руд, он стал очень популярным конструкционным материалом у ракетчиков. Советские рубли были почти на 95 % сделаны из этого сплава. Правда, во время войны не хватало и нержавеющей стали, и меди, и никеля. Использовали сталь, которую покрывали хромом. Тонкий слой хрома быстро проедался кислотой, поэтому после каждого запуска двигателя авиамеханики проделывали неприятную процедуру – скребками соскабливали остатки топливной смеси в камере сгорания, дыша поневоле ядовитыми парами. Летчик-испытатель В.Л.Расторгуев рассказывал: летать на ЯК-15 с ЖРД-ускорителем – все равно, что “с тигрицей целоваться”. Кабина истребителя часто заполнялась ядовитыми парами кислоты.

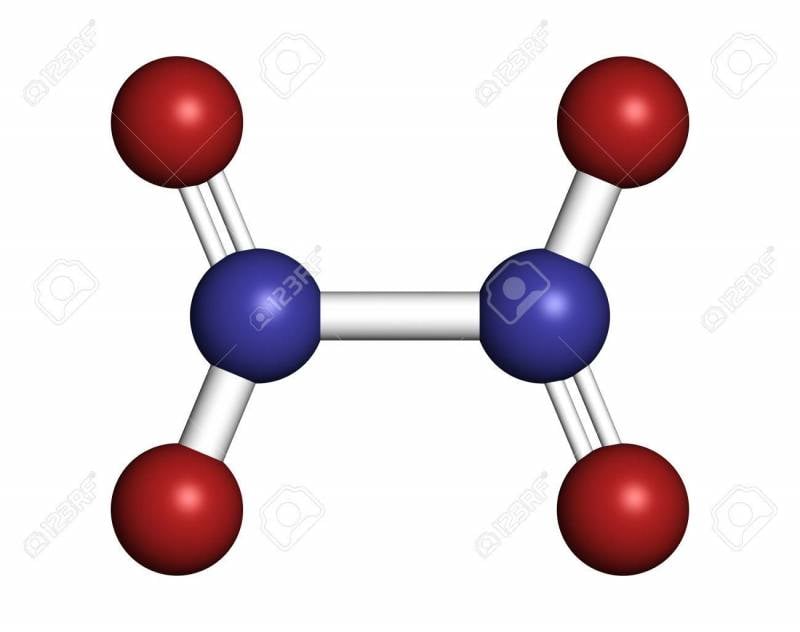

Помимо антикоррозионной добавки в кислоту стали добавлять вещества, которые повышали ее эффективность как окислителя. Наиболее подходящим веществом оказался диоксид азота NO2. Он тоже обладает рядом интересных химических свойств: при обычных условиях – это газ бурого цвета, с очень резким неприятным запахом, но стоит только его немного охладить, как он превращается в жидкость. Две молекулы NO2 сцепляются, и получается тетраоксид азота N2O4. При атмосферном давлении азотный тетраоксид кипит при температуре +21 °С, а замерзает при –11 °С. При температурах, близких к точке затвердевания, цвет соединения становится бледно-желтым, а в твердом состоянии тетраоксид азота почти бесцветен. Подобные превращения происходят потому, что газ состоит почти целиком из молекул оксида, жидкость – из молекул оксида и тетраоксида, а твердое вещество содержит только двойные молекулы тетраоксида.

Какую пользу приносит добавка тетраоксида азота в азотную кислоту? Во-первых, уменьшается коррозионная активность, во-вторых, растет плотность раствора окислителя (в бак входит бо?льшая масса топлива), достигая максимума при содержании тетраоксида 14 %. Такой вариант окислителя выбрали в США.

А наши ракетчики поступили иначе. Надо было догонять США любой ценой, поэтому окислители советских марок – АК-20 и АК-27 – содержали 20 и 27 % тетраоксида.

Сделаем небольшое добавление: секунды любят счет! Немного технической физики в рассказе не помешает. Эффективность работы реактивных двигателей измеряется удельным импульсом (тягой) двигателя. В системе СИ удельный импульс измеряется в м/с, но инженеры упрямо держатся за старые единицы. Тяга измеряется традиционно в килограммах силы кгс (1 кгс = 9,8 Н), а расход рабочего тела, разумеется, – в килограммах массы (кг). Получаем размерность удельного импульса – (кгс/кг)?с. Тогда удельный импульс принимает очень наглядный физический смысл: это тяга в килограммах силы, развиваемая при выбросе рабочего тела в 1 кг за 1 с. Наибольшее количество тепла выделяется при сжигании чистого водорода в чистом кислороде. Такой двигатель и имеет самый большой удельный импульс – 450 с (такой удельный импульс имеют двигатели “шаттлов”). Для двигателя РД-107 (Россия, создан для межконтинентальной баллистической ракеты) он составляет 314 с, двигателей второй ступени ракеты Титан-4 (США) – 316 с, твердотопливных двигателей евроракеты Ариан-5 – 217 с.

Отличный окислитель был найден, но надо было подобрать и отличное топливо.

Требовалось, чтобы при поступлении в камеру сгорания компоненты самовоспламенялись.

Проблема состоит в том, что ни керосин, ни бензин, ни дизельное топливо при непосредственном контакте с азотной кислотой не самовоспламеняются.

Старт ракеты с космическим кораблем “Союз” (Байконур)

Фото с сайта http://lensart.mhost.ru/picturecontent-pid-136a5.jpg

Химикам помогли “гиперголики”. Что это такое?

Гиперголики – вещества, которые имеют чрезмерное сродство друг с другом.

Химики установили, что лучше всего воспламеняются в контакте с азотной кислотой те вещества, которые имеют в своем составе углерод, водород и азот. Но лучше, меньше, больше и т.д. – это не научный язык. Ученому требуется количественная оценка. И еще один “сюрприз” преподнесли гиперголики – задержка зажигания.

В ходе лабораторных исследований было установлено: есть прекрасный гиперголик – гидразин (N2H4), физические свойства у него очень напоминают аналогичные параметры воды. Температура плавления равна +1,5 °С, кипения – +113 °С, плотность на несколько процентов выше, вязкость и другие параметры – такие же. Правда, запах очень уж специфический. Гидразин был открыт в конце XIX в., а для заправки ракет его применили в Германии в 1933 г., но в качестве добавки для самовоспламенения.

Кроме полезных свойств, гидразин обладает и рядом недостатков с точки зрения ракетчиков: он дорог, его точка замерзания выше, чем у воды. Как в автомобильный радиатор заливают антифриз, понижающий точку замерзания жидкости в нем, так для гидразина потребовалось такое же вещество. Этим веществом оказался спирт (этанол). Вернер фон Браун при запуске первого в США спутника “Эксплорер” применил “гидин” – смесь 60 % гидразина и 40 % спирта. Такое горючее улучшило разгонные характеристики первой ступени, но за все надо платить, пришлось изрядно удлинить баки. Гидразин может дать удельный импульс в районе 300 секунд.

Метилированные производные гидразина были менее взрывоопасны, меньше впитывали водяные пары, повысилась термостойкость.

Но появились и недостатки: температура кипения понизилась, снизилась и плотность.

А дальше ракеты спрятались в шахты, для защиты от первого удара противника. Там, как известно, температура выше нуля. Стало быть, можно использовать чистый тетраоксид азота, который кипит при комнатной температуре. Давление в ракетных баках выше атмосферного, и температура кипения выше. Коррозия баков и трубопроводов уменьшилась настолько, что заправленную ракету стало возможно хранить годами. Ракета УР-100, изготовленная в КБ В.Н.Челомея, была в боеготовности на протяжении 10 лет. Через год на вооружение поставили ракету Р-36 КБ М.И.Янгеля, ныне исправно несет службу ее последняя модификация Р-36М2.

Теперь можно сказать, что у двух пар: жидкий кислород–керосин и тетраоксид азота–несимметричный диметилгидразин (НДМГ) рабочие параметры очень близки, т.е. удельные импульсы почти одинаковы, но вот применение их различно.

Пару кислород–керосин применяют в мирном космосе. Она выводила корабли “Прогресс” и “Союз-ТМ”, она же выводила в космос “Аполлоны” по направлению к Луне.

Вторая пара работала в ракетных частях. Главное достоинство ЖРД – очень точное наведение на цель. Современная ракета Х-55 имеет отклонение от цели (при дальности полета 3000–4000 км) всего 46 метров. Она аналогична ракете США AGM-86B ALCM. Массы их почти одинаковы, тогда и боезаряды должны быть равны. А у ракеты США стоит боеголовка, эквивалентная 200 кг ТНТ (тринитротолуол). Можно промахнуться и на 300 метров! Но пусть лучше вторая пара совсем не работает или работает виртуально в играх генералов, а первая пара работает на благо мира.

Л и т е р а т у р а

Военная авиация. Справочник. Кн. 2. Минск: Попурри, 2000; Ненахов Ю.Ю. Чудо-оружие третьего рейха. Минск: Харвест, 1999; Remy H. Lehrbuch der anorganischen Chemi. B. 1. Leipzig, 1965.