Чем завершилась гонка вооружений

Гонка вооружений. Холодная война между СССР и США

Холодная война – это экономическая конфронтация между двумя странами: СССР и США. С конца Второй мировой до распада Советского Союза продолжалась гонка вооружений.

Холодная война требовала вмешиваться в любые события в любой части мира. Прежде всего, силы стран были направлены на превосходство в военной сфере.

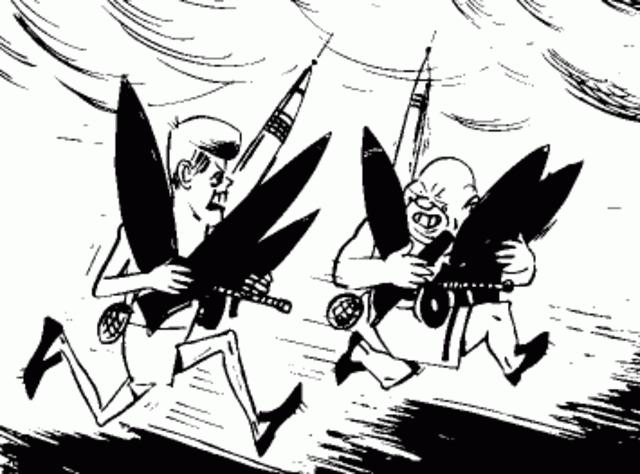

Гонка вооружений между США и СССР

В СССР экономика практически полностью была ориентирована на гонку вооружений.

Хотя это соперничество ядерных вооружений и могло иметь печальные последствия в виде ядерного противостояния, следует отметить и положительные стороны. За все время соперничества очень быстро развивалась наука, изобретались новые технологии, преимущественно компьютерные и аэрокосмические.

Ход гонки

Карибский кризис

Это очень напряженное противостояние между СССР и США. Советский Союз решил разместить свои ядерные ракеты на Кубе в октябре 1960 года.

Это было ответным шагом на размещение ракет США в Турции. В результате появилась реальная угроза западной части СССР. В случае запуска американские ракеты могли долететь до Москвы и основных промышленных комплексов.

Попытки разоружения

С 1961 по 1967 год появилось несколько частичных соглашений, которые заключили страны-противницы после Карибского кризиса. В тот момент мир был на волосок от ядерной войны.

Когда на Женевском саммите президент США предложил обменяться военными картами и разрешить полеты разведывательных самолетов одной страны над другой, генсек Хрущев отказался, назвав это предложение попыткой легально шпионить за противником.

Конец холодной войны

В 80-е годы гонка вооружений достигла своего апогея. В Америке выбрали президента Рейгана, и он затеял очень амбициозный проект «Стратегической оборонной инициативы».

Это был чрезвычайно дорогостоящий план, а ответные меры Советского Союза практически поставили страны на грань банкротства. И в скором времени этот фактор приостановил гонку вооружений.

На встрече в Женеве Рейган и Горбачев, наконец, признали необходимость ядерного разоружения. Но соглашение не было достигнуто.

В 1988 году Михаил Сергеевич заявил, что в течение двух лет сократит численность армии и военной техники.

Когда закончилась холодная война: исторические события, которые привели к концу холодной войны

Три события ознаменовали окончание холодной войны: падение Берлинской стены, воссоединение Германии и распад Советского Союза. Все это произошло в конце бурных восьмидесятых прошлого века, когда начались антисоциалистические движения в странах Восточного блока. Как и в каком году закончилась холодная война? Распадом СССР в 1991 году, когда Союз Советских Социалистических республик был заменен Содружеством Независимых Государств.

Холодная война: начало

Хотя СССР и США были союзниками во Второй мировой войне, эта коалиция между государствами была союзом по расчету. Даже во время войны правительства стран-союзников не доверяли друг другу.

Вторая мировая только закончилась. И началась холодная война, когда Черчилль произнес свою знаменитую речь в Фултоне в марте 1946 года.

Причины холодной войны

Это была идеологическая война, а не военная. По сути, ни одну страну нельзя прямо обвинять в провоцировании этой войны. Послевоенная экспансия Советского Союза в Восточной Европе пугала запад, который видел в этом планы Кремля по установлению мирового господства.

Борьба велась между капитализмом и социализмом, которые олицетворяли две сверхдержавы: СССР и США. Если говорить кратко, холодная война закончилась, когда прекратила свое существование социалистическая система.

Гонка вооружений

В 1953 году, со смертью Сталина, закончился первый период холодной войны, с чем многие связали надежду на мирное существование двух систем. Ведь новое руководство Советского Союза заявило о приверженности миру на планете.

Космическая гонка

Исследования космоса вывели гонку вооружений на новый виток. Запуск первого советского спутника баллистической ракетой был воспринят в США как прямая угроза безопасности страны: ведь такая ракета с ядерной боеголовкой могла долететь в любую точку планеты за несколько минут.

Обе страны продолжили наращивание вооружений и на земле и в космосе. Параллельно этой гонке началась антисоветская истерия в Соединенных Штатах. Аналогичная антикапиталистическая истерия набирала обороты и в странах социалистического лагеря.

Обстановка накалялась, отношения между двумя системами зашли в тупик. Война казалась неизбежной.

Войны в странах третьего мира

Развязывать третью мировую войну никто не хотел. Накопленный арсенал вооружений с обеих сторон был таков, что победителей в этой войне быть не могло.

Соединенные Штаты, в соответствии со своей доктриной сдерживания коммунистической экспансии в мире, активно вмешивались во все конфликты периода холодной войны.

Первым таким конфликтом стала корейская война в июне 1950 года. Поддерживаемая советскими войсками армия Северной Кореи пересекла 38-ю параллель. Трумэн отправил американские войска в Корею.

Это был не единственный международный конфликт. В начале 1960-х годов, во времена президента Кеннеди, ряд подобных ситуаций произошел в западном полушарии. Постколониальный «третий мир» демонстрировал, что ему гораздо ближе идеи социализма и коммунизма, а не «демократии по-американски».

Особенно это было заметно во Вьетнаме. Крах французского колониального режима привел к гражданской войне в Южном Вьетнаме. Затем подключился и Северный Вьетнам, которого поддержали Китай и СССР. К началу шестидесятых годов в войну оказались втянуты более десяти стран. Краткосрочная военная операция США и их союзников по поддержке Южного Вьетнама переросла в десятилетний конфликт. В то же время шли гражданские войны в Лаосе и Камбодже.

Доктрина взаимного сдерживания

К середине 1960-х годов политика сдерживания зашла в стратегический тупик. Стороны воздерживались от нападения друг на друга из-за уверенности во взаимном гарантированном разрушении. Эта теория по-прежнему является основной частью оборонной политики США и России.

В обиходе появился термин «ядерная триада». Каждая страна использовала три типа систем-носителей ядерного оружия: ракеты, бомбардировщики и подводные лодки. Так создали потенциал ответного удара для массового уничтожения противника в случае агрессии.

Несмотря на это, ни одна из сверхдержав не чувствовала себя в безопасности.

Кризисы холодной войны

Первым значимым кризисом стала транспортная блокада Западного Берлина 1948-49 годов. Потом последовали события в Индокитае.

1956 год стал началом третьего, самого продолжительного этапа холодной войны. Подавление восстания в Венгрии советскими войсками отчетливо дало понять всему миру, что заявленная политика мирного сосуществования двух систем является вербальной декларацией. На самом деле Советский Союз готов на любые меры. Последующие Суэцкий, Берлинский и Кубинский кризисы это подтвердили.

В 1968 году вводом советских войск в страну закончилась Пражская весна. В 1975 году во Вьетнаме по окончанию войны установлен коммунистический режим.

Политика Никсона

Ричард Никсон попытался заменить политику взаимного сдерживания политикой разрядки. Почти сразу после инаугурации в 1968 году он предложил заменить военные конфликты дипломатическими мерами.

Никсон поехал с официальным визитом в Китай и установил дипломатические отношения с непризнанным ООН коммунистическим правительством.

После долгих переговоров был подписан договор 1972 года об ограничении стратегических вооружений между СССР и США. Это был существенный прогресс в отношениях двух стран. Угроза ядерной войны немного уменьшилась. Но не надолго.

Пионер против Першинга

Начавшиеся в семидесятых переговоры об ограничении стратегических вооружений, закончившиеся подписанием договора, вроде бы обещали разрядку международной напряженности. Но все усилия перечеркнул ввод советских войск в Афганистан. Эпоха разрядки закончилась.

Начало 1980-х годов ознаменовалось ростом международной напряженности.

Доктрина Рейгана

Кабинет Рейгана принял решение оказывать финансовую и военную помощь антикоммунистическим режимам во всем мире. Это, конечно, крайне не нравилось Брежневу и советскому правительству. Особенно вторжение США на Гренаду.

Вместо очередного бесконечного витка восьмидесятые годы стали последним десятилетием холодной войны. Патологический антикоммунизм Рейгана пугал американцев и европейцев. 1982-1984 годы в США и Европе стали годами крупнейших антивоенных выступлений за весь период холодной войны.

Когда и каким образом закончилась холодная война

Пока Рейган боролся с коммунизмом в западном полушарии и Азии, в мире назревали совсем иные события. И главным из них был крах СССР. Распад страны, несомненно, стал следствием внешней политики президента Рейгана. Советский Союз стремился поддерживать все прокоммунистические режимы, т.е. фактически пошел в фарватере внешней политики Соединенных Штатов. Но экономические возможности стран были несопоставимы.

Советский Союз после двух десятилетий экономического застоя практически истощил ресурсы. Внешне он оставался таким же мощным и пугающим. Но война в Афганистане требовала человеческих и материальных ресурсов. По сути, холодная война закончилась, когда Советский Союз подписал Женевское соглашение о политическом урегулировании положения в Афганистане. Подписывая его, правительство СССР де-факто признавало поражение СССР и победу США на этом театре военных действий и соглашалось на все условия победителя.

Никто не предполагал, что холодная война закончится мирным путем и распадом Советского Союза. Но запоздалые и непродуманные реформы Горбачева спасти страну уже не могли. Холодная война закончилась выводом войск из Афганистана и Восточной Европы.

Вывод советских войск из стран социалистического лагеря вызвал подъем антисоциалистических настроений, особенно в Польше и Германии. По странам Восточной и Центральной Европы прокатилась волна «бархатных» революций. В Румынии диктатор Чаушеску был свергнут в результате военного переворота.

Пришедшие к власти правительства были ориентированы на запад. Разрыв экономических связей со странами СЭВ еще больше ухудшил ситуацию в СССР.

Противостоянием двух военно-политических блоков началась холодная война, и закончилась, когда социалистический блок прекратил свое существование.

Падение Берлинской стены

В ноябре 1989 года жители Берлина снесли разделявшую город стену. Следующим закономерным шагом стало объединение страны. Граница между ГДР и ФРГ была упразднена. Канцлер Западной Германии Гельмут Коль предложил план воссоединения страны, включавший десять поэтапных шагов.

Большинство немцев были сторонниками объединения. Перспектива воссоединения Германии понравилась не всем. Великобритания, Франция, Италия были обеспокоены возрождением единой Германии. Самым ярым противником был Израиль: там живут тысячи людей, переживших холокост.

На мартовских выборах 1990 года в Восточной Германии коммунистическая партия потерпела сокрушительное поражение. В июле в стране была введена единая валюта, а в августе подписан договор об объединении.

В декабре в объединенной Германии прошли первые с 1932 года общегерманские свободные выборы.

Распад Советского Союза

Политический распад Советского Союза начался со смерти Брежнева. Череда престарелых генсеков, практически не способных принимать решения, усугубила политический и экономический кризис в стране.

Ряд реформ 1987-1988 годов ослабили роль Коммунистической партии в стране. Гласность и перестройка в условиях тотального дефицита и начавшиеся центробежные движения бывших советских республик усугубляли кризис власти.

Прибалтийские страны мечтали о независимости. Между Азербайджаном и Арменией начался вооруженный конфликт. В начале 1990 года ЦК КПСС разрешил проведение в союзных республиках референдумов о независимости. К концу года семь республик заявили о выходе из Союза.

Советский Союз оставался последним оплотом социализма в Европе. Но он агонизировал.

Горбачевские реформы середины 1980-х годов не смогли ликвидировать фундаментальные проблемы советской экономики. Промышленность столкнулась с критической нехваткой ресурсов, производительность падала, многие предприятия простаивали.

Население испытывало острую нехватку продовольствия и товаров народного потребления. Буйным цветом расцвели черные рынки.

Крупные расходы на военные и космические исследования, и поддержка стран-сателлитов еще больше истощили стагнирующую советскую экономику. Новые реформы в 1988 году разрешили частную собственность во многих секторах экономики, но это была запоздалая мера.

Стало ясно, что советская экономика не может восстановиться самостоятельно. Ей необходим доступ к западным рынкам и новым технологиям.

В 1991 году Горбачев попытался перестроить и децентрализовать Советский Союз, предоставив союзным республикам большую автономию. По предложенной Горбачевым модели СССР станет «Союзом Советских Суверенных Республик», конфедерацией независимых государств, разделяющих военную силу, внешнеполитические и экономические связи. Эти предложенные изменения возмутили некоторых членов Политбюро, которые боялись, что они разрушат Советскую власть и приведут к распаду СССР.

В августе 1991 года произошла попытка переворота, известная как ГКЧП. Группа сторонников коммунистической идеологии и жесткого режима, в которую вошли вице-президент, премьер-министр, министр обороны и глава КГБ, решила действовать. Горбачев был задержан на даче в Крыму, была попытка взять под контроль СМИ и правительство.

Лидеры переворота неверно истолковали настроения общественности. Жители Москвы вышли с протестами. 22 августа члены ГКЧП были арестованы, Горбачев прибыл в Москву. Новый союзный договор так и не был подписан. 8 декабря Белоруссия, Украина и Россия подписали договор о создании Содружества Независимых Государств.

Последние дни холодной войны

Охваченный внутренними экономическими и политическими проблемами, Советский Союз в конце 1980-х годов не мог конкурировать с США. После неудачной попытки переворота СССР был распущен в 1991 году.

В каком году закончилась холодная война? Официальный документ, совместная декларация России и США, подписан 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде.

Среди комментаторов и историков шли и идут споры о том, кто из политиков внес наибольший вклад в окончание холодной войны. Почему закончилась холодная война, мнения расходятся порой диаметрально. Некоторые называют Горбачева и реформаторов из других стран социалистического лагеря. Кто-то видит причину в действиях Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. Но правда истории заключается в том, что все тоталитарные режимы неизбежно приходят к краху.

Закончилась ли холодная война или продолжается?

Идеологическое противостояние двух политических систем, длившееся почти полвека, завершилось крахом социалистической системы. Но спокойнее на планете не стало. Если говорить кратко, чем закончилась холодная война, ответ прост: созданием однополярного мира. Начался новый передел мира и борьба за рынки.

Правопреемник СССР – Российская федерация – по-прежнему обладает ядерным потенциалом и претендует, причем вполне обоснованно, на статус сверхдержавы. Поэтому часто возникает вопрос, закончилась холодная война или продолжается.

Закончилась. Нет идеологического противостояния двух систем. Но на пороге стоит обычная империалистическая война.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

Соперничество в военной области и технике существовало во все века. Преимущество в качестве и количестве вооружений было одним из важнейших условий обеспечения суверенитета государства, выполнения военных и политических задач. Необходимость получения военного преимущества подстегивала науку, требовала совершенствования системы образования, приводила к развитию новых технологий, используемых впоследствии в мирных целях. Так, именно военные нужды привели к созданию в разное время стремени, мощеных дорог, консервированных продуктов, телеграфа, анастезии, полупроводников, ядерной энергетики, вычислительной техники и даже компьютерных игр.

В 1960–70-х гг. стало очевидно, что обогнав СССР по количеству ядерных вооружений, США уступили ему в ракетостроении. Еще в 1955 г. СССР объявил о своем решении запустить спутник в течение двух лет, что и было сделано 4 октября 1957 г.

Примечательно, что президент Эйзенхауэр поначалу не осознал значения этого события, а его помощник по особым поручениям К. Рэнделл попросту назвал спутник «дурацкой безделушкой в космосе». Все изменилось только после того, как Хрущев объяснил мировой общественности, что спутник был запущен межконтинентальной ракетой, которая может быть «с точностью направлена в любую точку земного шара».

Американцы в срочном порядке форсировали работы над собственным спутником, и в августе 1958 г. вышла директива Совета национальной безопасности, вверившая вопросы освоения космоса военным ведомствам. Появилась так называемая «панамская гипотеза», официально сравнивающая околоземное пространство с Панамским каналом, значение которого для США огромно, и направленная на недопущение того, чтобы космос оказался под контролем «недружественных» государств. С тех пор соревнование в космосе стало существенной частью гонки вооружений.

Советская космонавтика и американская астронавтика развивались как военные отрасли, и программ по «мирному космосу» было немного. Очевидно, что именно наличие собственных программ в освоение космоса, возможность выводить на орбиту военные спутники и пилотируемые корабли, наряду с огромным ядерным запасом, и обеспечивало США и СССР титул сверхдержав. За отставание в ракетостроении США взяли безусловный реванш в сфере вычислительной техники, поскольку СССР упустил шанс сделать рывок в этой области.

К концу 1980-х гг. стало очевидно, что США одерживают верх над СССР в гонке вооружений: наша страна не выдержала бремени военных расходов, что усугубилось падением мировых цен на нефть. Сыграл свою роль и блеф Р. Рейгана с т. н. программой СОИ или «Звездных войн» (системы противоракетной обороны космического базирования) — весьма сомнительным с технической точки зрения проектом.

За отказ США от реализации этой программы М. Горбачев фактически сдал все позиции, подписав в 1988 г. крайне невыгодный для СССР договор о ликвидации ракет средней дальности, размещенных в Европе.

Победив в холодной войне, США становятся единственной сверхдержавой и мировым гегемоном. Вместе с тем, гонка вооружений в мире отнюдь не останавливается. Так, в 2006 г. человечество потратило на вооружение больше, чем на пике противостояния СССР и США в 1986 г. (соответственно: более 1 трлн долларов против 898 млрд долларов). Больше всех тратят на оборону страны НАТО, а также Япония и Южная Корея.

В авангарде гонки вооружений идет, как и прежде, США, провоцируя рост напряженности во всем мире. За последние годы страны атлантического блока и их «соратники» почти на треть увеличили военные бюджеты. Почти такой же рост продемонстрировали государства, стремящиеся противостоять натовскому «центру силы» во главе с США — Китай, Индия, Россия, Иран. Наращивают военные расходы и богатые нефтью страны Ближнего Востока (Сирия, Египет, Кувейт, Алжир и др.) и Южной Америки (Чили, Бразилия, Боливия, Венесуэла), а также страны бывшего СССР.

Выход из этой ситуации, разоружение, пока не стал доминирующей идеологией. Краткий период эпохи Горбачева, когда, казалось бы, разоружению дан зеленый свет, был цинично использован США для наращивания своего военного преимущества и диспартитета. На сегодняшний день Россия занимает 8-е место в мире по уровню военных расходов (24 млрд долларов) — после США (550 млрд долларов), Великобритании (51 млрд долларов), Японии (45 млрд долларов), Франции (41 млрд долларов), Германии (32 млрд долларов), Китая (30 млрд долларов), Индии (25 млрд долларов).

Введенный в 2006 г. план перевооружения армии и флота отличается не только резко возросшим объемом финансирования, но существенным изменением самой структуры расходов. Если предыдущая программа, которая составлялась в условиях жесточайшего дефицита государственного бюджета, была ориентирована преимущественно на создание новых образцов вооружений и военной техники, то новый документ предполагает серийные закупки новейших образцов вооружений и военной техники.

По словам С. Иванова, в то время — министра обороны РФ, «если все прошлые годы мы создавали своеобразный задел по научно-исследовательским работам, то теперь сможем купить два батальона танков Т-90, эскадрилью новых самолетов, новые артиллерийские системы для оснащения целых батарей и т. д.».

Впервые со времен смутных 1990-х гг., когда с российских стапелей не сходило ни одного корабля, ни одной подлодки, в 2006 г. стратегические силы ядерного сдерживания России пополняются двумя атомными субмаринами, оснащенными ракетными комплексами «Булава» и «Тополь-М». Продолжается и модернизация в целом ракетных войск стратегического назначения. На вооружении есть ракетные установки, траектория полета ракет которых не по зубам никакой ПРО. И это несмотря на то, что американский военный бюджет во много раз превышает российский.

По словам В. Путина, наша армия должна опираться не на количественные показатели, а на российский интеллектуальный потенциал. Поэтому и развиваться она в ближайшие годы будет не экстенсивным, а интенсивным путем.

Россия продолжает выступать за снижение международной напряженности, понимая, однако, что это очень сложный и долговременный процесс. По расчетам специалистов, перераспределение всего лишь 10% всех мировых военных расходов на решение глобальных проблем позволили бы решить проблему голода, нищеты и эпидемий в отсталых странах, предотвратить экологическую катастрофу на планете.

Начало

Термин «Холодная война» предложен британским публицистом Джорджем Оруэллом; впервые официально использован советником президента США спустя два года, в 1947-ом.

Советский Союз и США различно видели послевоенное будущее. Их противостояние выражалось не только в гонке вооружений, они боролись за первенство во всех областях: от экономики до спорта. Силы были не равны. США превратились в сверхдержаву, а СССР ещё не успел восстановиться после упадка.

12 марта 1947 года Доктрина Трумэна объявила о прекращении сотрудничества победителей фашизма.

Основные события

СССР лидировал в ракетостроении и освоении космоса. Ответным ходом США на полёт Юрия Гагарина стала высадка Нила Армстонга на луну.

Гонка вооружений затронула не только военные отрасли. Сначала США одержали верх, создав суперкомпьютер, затем занялись совершенствованием системы образования.

Ход войны

Затяжную войну разделяют на пять этапов:

Окончание войны

Женевские переговоры подвели гонку вооружений к развязке: обе страны признали недопустимость атомной войны. СССР вывел войска из Восточной Европы, тут же затянутой «бархатными революциями».

После двух мировых войн, разоружение преобразовалось в ведущее демократическое направление. Возникшая в 1945-ом ОНН назвала себя Советом безопасности и нацелилась поддерживать мир. В ней проходили все переговоры, направленные на контроль ядерного вооружения.

Социализм проиграл капитализму. США стали единственной сверхдержавой. В 1991-ом произошли роспуск ОВД и развал Советского Союза.

Холодная война кратко: причины, последствия, основные этапы

Холодная война

Холодная война — это термин, который используется для описания военного, экономического и политического противостояния двух военно-политических блоков во главе с СССР и США во второй половине XX века. В прямом смысле войной это нельзя назвать, так как непосредственного военного столкновения между участниками конфронтации не было, что не мешало им поддерживать враждующие стороны в череде конфликтов по всему земному шару. Соперничество между двумя сверхдержавами сопровождалось гонкой вооружений — как обычного, так и ядерного, — периодически ставившей мир на порог Третьей мировой войны. Также в противостоянии большое значение придавалось идеологии — в борьбе за гегемонию в мире столкнулись коммунизм и капитализм.

Причины холодной войны

После окончания Второй мировой войны отношения между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции стали стремительно охладевать. В феврале 1946 года посол США в Москве Джордж Кеннан отправил в Вашингтон ставшую впоследствии знаменитой «длинную телеграмму», в которой он обрисовал невозможность сотрудничества с Советским Союзом.

Формальным же началом холодной войны можно назвать знаменитую речь уже бывшего на тот момент премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в городе Фултон в штате Миссури, произнесенную 5 марта 1946 года, в которой он во многом вторил Кеннану.

Фултонская речь Черчилля / Фото: svyazepoh.ru

Руководство СССР также с недоверием относилось к западным союзникам.

Советская разведка доносила, что в Великобритании весной-летом 1945 года разрабатывалась операция «Немыслимое», целью которой было изгнание войсками англичан и американцев Красной Армии из Восточной Европы.

Во время Потсдамской конференции президент Гарри Трумэн намекнул Сталину о наличии у США атомной бомбы, а ее использование при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки было воспринято в СССР не иначе как «бряцание оружием». Осенью 1945 года в США была начата разработка плана «Тоталити», целью которого было нанесение ядерного удара по крупнейшим городам Советского Союза. Эти события стали причиной холодной войны между СССР и Западом.

Этапы холодной войны

Начало холодной войны

Весной 1947 года президент США Гарри Трумэн, выступая перед Конгрессом, представил программу, получившую название «Доктрина Трумэна». В ней он противопоставлял «американскую систему ценностей» «тоталитарным режимам», установившимся во многих странах после окончания войны, и призывал к «сдерживанию коммунистической угрозы». Одним из главных инструментов данного «сдерживания» была финансовая поддержка лояльных государств.

Гарри Трумэн представляет свою доктрину Конгрессу США / Фото: ptisidiastima.com

После окончания Второй мировой войны Европа лежала в руинах. В 1947 году для восстановления экономики европейских стран в США американским генералом Д. Маршаллом был разработан план по оказанию помощи странам, пострадавшим во время войны (план Маршалла). Изначально на конференцию в Париже, где обсуждались условия предоставления финансирования, были приглашены СССР и страны просоветской ориентации. Но, узнав, что одним из главных условий плана Маршалла было исключение из правительств дотируемых государств коммунистов, делегации Советского Союза с союзниками покинули заседание по указанию из Москвы.

Страны Западной Европы получили в сумме около 13 миллиардов долларов США (в пересчете на современные деньги — 150 миллиардов), а позиции коммунистов в этих странах сильно пошатнулись.

В ответ на план Маршалла СССР создал Коминформ — международную организацию, призванную координировать действия коммунистических партий разных стран Европы для лучшего противодействия США и странам Запада.

В 1948–1949 годах разразился Первый Берлинский кризис. На Ялтинской конференции Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем было принято решение разделить Германию по итогам войны на четыре зоны оккупации между СССР, США, Великобританией и Францией. То же самое касалось и Берлина. Вопреки договоренностям Потсдамской конференции о совместном решении вопросов послевоенного устройства Германии западные союзники в 1948 году объединили свои зоны оккупации в так называемую Тризонию и провели там денежную реформу.

В ответ на это в июне 1948 года Советский Союз начал транспортную блокаду Западного Берлина, который вплоть до мая 1949 года снабжался по воздуху американскими и британскими самолетами.

Берлинцы наблюдают за посадкой американского транспортного самолета / Фото: dw.com

Итогом этого противостояния стало резкое ухудшение отношений между СССР и Западом, а также ускорение процесса объединения западных зон оккупации в ФРГ, которое произошло 24 мая 1949 года. Советский Союз ответил на это созданием из своей зоны оккупации ГДР в октябре 1949 года.

В конце 1940-х годов началось массовая травля инакомыслящих как в СССР, так и в США. В Соединенных Штатах это движение получило название «маккартизм» по имени сенатора Д. Маккарти: были разгромлены многие профсоюзы, американских граждан, заподозренных в симпатиях к коммунизму, увольняли с работы и так далее. В Советском Союзе борьба с «антипатриотически» настроенными гражданами получила название «Борьба с космополитизмом».

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне было проведено успешное испытание советской атомной бомбы.

В 1950 году победой войск Коммунистической партии Китая под руководством Мао Цзэдуна завершилась гражданская война в Китае, длившаяся с 1927 года. Гоминьдановское правительство Чан Кайши бежало на Тайвань.

Пиком противостояния США и СССР в этот период стала Корейская война (1950–1953), в ходе которой Советский Союз и КНР поддерживали коммунистическую Северную Корею, а США с союзниками – Республику Корея. По итогам войны Корейский полуостров был разделен по 38-й параллели на два государства.

«Оттепель» (1953–1962)

После смерти в марте 1953 года И.В. Сталина наметилось некоторое потепление в отношениях между противоборствующими сторонами. Новый глава ЦК КПСС Н.С. Хрущёв в 1955 году принял участие в Женевской конференции, целью которой было снижение международной напряженности. Выступая на XX съезде КПСС, Хрущёв заявил, что «фатальной неизбежности войн нет» и что возможно мирное сосуществование капиталистической и социалистической систем.

В 1959 году Хрущев первым из советских лидеров совершил поездку в США, после которой он восторженно отзывался о президенте Эйзенхауэре.

Н. С. Хрущёв в США / Фото: ridus.ru

Несмотря на стремление к «разрядке» в международных отношениях, «гонка вооружений» продолжалась. В противовес созданному еще в 1949 году блоку НАТО (Организация Североатлантического договора), а также вхождению в него ФРГ в 1955 году была создана Организация Варшавского договора (ОВД), в которую вошли Советский Союз и страны социалистического блока. На планете окончательно утвердилась биполярная система.

Страны НАТО и ОВД / Фото: znakka4estva.ru

США и СССР продолжали наращивать свою военную мощь. Соединенные Штаты разработали военную доктрину «массированного возмездия», заключавшуюся в сокрушительном ударе по территории противника в случае конфликта в любой части земного шара. Уверенность американских стратегов базировалась в первую очередь на превосходстве США в количестве стратегических бомбардировщиков.

Но ситуация кардинально изменилась в 1957 году, когда СССР испытал межконтинентальную баллистическую ракету, имевшую возможность для удара по территории США.

В том же году в Советском Союзе на воду была спущена первая атомная подводная лодка. Таким образом, прямой военный конфликт между странами стал бы войной на взаимное уничтожение.

Сильным ударом по имиджу СССР в мире и коммунистическому движению в целом стало подавление Венгерского восстания 1956 года советскими войсками. Одновременно с этими событиями разразился Суэцкий кризис, в ходе которого войска Великобритании, Франции и Израиля вторглись на территорию Египта, поддерживаемого Советским Союзом, с целью установления контроля над Суэцким каналом.

Еще больше отношения между двумя противоборствующими блоками ухудшились в результате шпионского скандала 1960 года.

В небе над Уралом ракетой был сбит американский самолет-разведчик U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гари Пауэрсом. США сначала заявили, что был сбит самолет метеорологической службы, но доказательства шпионажа были неопровержимыми. К тому же показания дал сам Пауэрс, обменянный спустя два года на советского разведчика Рудольфа Абеля.

В 1961 году произошел Второй Берлинский кризис. Н.С. Хрущёв требовал, чтобы Западный Берлин стал демилитаризованным свободным городом, чему противились страны Запада. Для руководства ГДР большой проблемой было то, что, начиная с 1949 года, эмиграция на Запад через Восточный Берлин возрастала и достигла к 1961 году 2,5 миллиона человек. Для ее предотвращения был возведен один из главных символов холодной войны — Берлинская стена. Самым острым моментом кризиса стало противостояние советских и американских танков возле КПП «Чарли».

Противостояние советских и американских танков возле КПП «Чарли» / Фото:bboeton.files.wordpress.com

В 1962 году разразился Карибский кризис — событие, поставившее мир на грань Третьей мировой войны.

В ответ на размещение в 1960 году американских ракет с ядерными боеголовками в Турции советское руководство решило установить свои ракеты на Кубе, где к власти в результате революции в 1959 году пришел Фидель Кастро. США отреагировали на это введением блокады Кубы и привели свои войска в боеготовность для вторжения на остров. После череды напряженных переговоров между США и СССР сторонам удалось договориться о выводе советских ракет с Кубы, а американских — из Турции.

Карибский кризис / Фото: cf2.ppt-online.org

К этому же периоду относится начало так называемой «космической гонки» — противостояния между Соединенными Штатами и Советским Союзом в освоении космоса. Опередить соперника в этой области было делом престижа, так как показало бы превосходство своей идеологии и военного потенциала, а также произвело бы огромный пропагандистский эффект на весь остальной мир. 4 октября 1957 года СССР первым вывел на орбиту искусственный спутник Земли «Спутник-1». 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, в марте 1965 года Алексей Леонов первым совершил выход в открытый космос. Американцы ответили на это высадкой своих астронавтов на Луну в июле 1969 года в ходе миссии «Аполлон-11».

«Разрядка» (1962–1979)

Сменивший в 1964 году Н.С. Хрущёва на посту Генсека ЦК КПСС Л.И. Брежнев наладил отношения с главами ведущих западных держав.

Леонид Брежнев и Ричард Никсон / Фото: pbs.twimg.com

К началу 1970-х годов Советский Союз достиг ядерного паритета с США. Это обстоятельство способствовало дальнейшим шагам по пути «разрядки» международных отношений.

Одним из знаковых событий периода стало подписание главами 35 государств 30 июля — 1 августа 1975 года в столице Финляндии так называемых Хельсинкских соглашений.

Подписавшие соглашения страны признавали территориальную целостность государств, нерушимость послевоенных границ, декларировали мирное урегулирование споров, сотрудничество в сфере экономики, прав человека, защиты окружающей среды и многого другого.

Одним из главных символов международного сотрудничества данного периода стала программа «Союз — Аполлон» 1975 года, которая заключалась в совместном пилотируемом полете советского и американского космических кораблей.

Несмотря на все усилия по снижению напряженности в мире, наращивание и разработка новых видов вооружений продолжались. Также никуда не исчезли и военные конфликты по всему миру.

В 1965 году американские войска вторглись в Южный Вьетнам, оказывая поддержку его правительству в войне против южновьетнамских партизан (вьетконг). В дальнейшем война перекинулась на коммунистический Северный Вьетнам, который поддерживали СССР и КНР.

Война во Вьетнаме / Фото: wykop.pl

Не добившись поставленных целей, уничтожив миллионы мирных жителей и потеряв десятки тысяч своих солдат, Соединенные Штаты в 1973 году начали вывод своих войск из Вьетнама. Итогом войны стало объединение Вьетнама под властью коммунистов.

В 1968 году произошла так называемая «Пражская весна» — реформы чешского правительства Дубчека, направленные на ослабление роли государства в общественной жизни, расширение демократических свобод, а также построение «социализма с человеческим лицом». Итогом стали введение войск ОВД в Прагу и подавление выступлений. Практически все реформы были отменены.

Усиление противостояния (1979–1987)

Поводом для нового витка противостояния стало введение советских войск в конце 1979 года в Афганистан для поддержки дружественного правительства в их борьбе с моджахедами. США это расценили как стремление к экспансии и нарушение геополитического равновесия. Страны Запада осудили действия СССР и бойкотировали московскую летнюю Олимпиаду 1980 года, в ответ страны восточного блока не участвовали в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

Советские войска в Афганистане / Фото: cdn1.img.sputnik-news.ee

В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил Советский Союз «Империей зла» и принял программу Стратегической оборонной инициативы — так называемых «звездных войн», по которой Соединенные Штаты создавали в околоземном пространстве систему защиты от межконтинентальных баллистических ракет. И США, и СССР разместили в Европе новейшие ракеты, направленные на противника. Мир опять очутился на пороге Третьей мировой.

В этот период было несколько случаев ложного срабатывания систем оповещения о ядерном ударе, что могло в сложившихся условиях привести к глобальной катастрофе.

В 1985 году в СССР к власти пришел М.С. Горбачев, взявший курс на нормализацию отношений с США и НАТО. В том же году состоялась встреча советского руководителя и президента Рейгана в Женеве, после которой было заявлено о стремлении к предотвращению «гонки вооружений», а также о том, что атомная война недопустима, так как в ней не может быть победителей. На новой встрече в 1986 году в Рейкьявике СССР продемонстрировал готовность пойти на уступки для улучшения отношений со странами Запада.

Завершение холодной войны (1987–1991)

Согласно «новому политическому мышлению» Горбачева, для «разрядки» отношений между Востоком и Западом страны ОВД в одностороннем порядке пошли на сокращение вооружений. После прошедшей в 1987 году в Вашингтоне новой встречи двух лидеров был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана, закончившийся спустя год.

После встречи в декабре 1989 года на Мальте М.С. Горбачева и нового президента США Д. Буша, на которой Советский Союз фактически отказался от сферы своего влияния в Восточной Европе, практически во всех европейских странах соцблока произошли «бархатные революции». Коммунистические правительства пали, чему СССР никак не препятствовал.

Начался вывод советских войск из Европы. В ноябре 1989 года Берлинская стена была разрушена, а в октябре 1990 года произошло объединение Германии.

Падение Берлинской стены / Фото: wikiway.com

Итоги холодной войны

Крушение социалистического блока и Советского Союза стало главным итогом холодной войны. Биполярная система мира превратилась в однополярную. Как следствие, в мире осталась одна сверхдержава — Соединенные Штаты Америки, которые, потеряв противовес, стали проводить более агрессивную внешнюю политику, развязав череду войн по всему миру.

Также к итогам холодной войны можно отнести серию гражданских войн, вспыхнувших на территории бывшей Югославии и в странах постсоветского пространства.

Страны бывшего соцблока оказались новым рынком сбыта для экономик Запада, что стало катализатором для их роста. Страны бывшего Советского Союза, наоборот, столкнулись с тяжелейшими экономическими и социальными потрясениями и демографическим кризисом.

Подписывайтесь на Балтологию в Telegram и присоединяйтесь к нам в Facebook!