Фонематический слух что это простыми словами

Фонематический слух что это простыми словами

Ожидайте

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Маргарита

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: С нарушениями детской речи сталкиваются практически все родители.

Статья:

С нарушениями детской речи сталкиваются практически все родители. Только редким единицам удается избежать тех или иных проблем, появляющимися при освоении малышами родного языка. Самые распространенные трудности появляются, конечно, со звуками. Сразу правильно и четко произносить все согласные получается далеко не у всех.

Но не только произношение беспокоит родителей, педагогов. То, насколько чисто говорит ребенок, зависит не только от умения выговаривать «коварные» звуки, но также от важной способности различать их. Правильность речи напрямую зависит от того, с чутким ли слухом родились ваши сын или дочка. Конечно, мы говорим не о физиологической способности слышать или о музыкальных способностях. Умение улавливать отдельные, даже короткие элементы речи называется фонематическим слухом, именно о нем пойдет речь.

Что такое фонетический слух

Всем, кто хотя бы раз посещал логопеда или выполнял с ребенком логопедические задания, знакомо это понятие, специалисты постоянно его употребляют. Скорее всего, вы уже слышали о его важности для речевого развития. Что же оно означает и почему влияет на то, как именно говорит ваш малыш? Специалисты считают, что фонематический слух — это способность человека к различению отдельных фонем, т. е. звуков. Это умение представляет собой навыки:

Оно является уникальной и необходимой особенностью, дополняющей обычную способность слышать.

У маленьких детей логопед проверяет, в первую очередь, обычный слух — реакцию на бытовые шумы (звон, гудение, свист). Если он в порядке, то постепенно формируется способность различать более тонкие составляющие окружающего мира звуков.

Следующей появляется способность не только выделять фонемы языка, но также воспроизводить их. Это явление можно сравнить с ручной настройкой радиоприемника или рации. В море шумов речевой слух помогает улавливать слова и постепенно понимать, слыша их отчетливо. Похожий процесс происходит у каждого ребенка, он постепенно «настраивается» на речь взрослых, улавливая ее все лучше и точнее. (Конечно, у слабослышащих детей этот процесс идет намного хуже.)

Если этого не происходит, то значит имеет место нарушенный фонематический слух и фонематической восприятие ребенка. Именно они влияют на то, насколько точно ваш сын или дочка способен повторить то или иное слово. Звуки по отдельности могут звучать идеально, а вот вместе – «не дружить». Например, вместо «колобок» вы будете слышать «коболек», вместо «магазин» – «зигизин», вместо «трамвай» – «транвай» и т. п.

Для малыша такое положение вещей — возрастная норма, но если подобные особенности сохраняются после двух лет, то следует обратиться за помощью к логопеду, поскорее начать занятия.

Ребенок с такими проблемами не только сам затрудняется в выражении своих мыслей, его сложно понять другим. Он существенно отстает от сверстников, речевое недоразвитие затрудняет его общение с ними. В более старшем возрасте, если не принять меры по исправлению нарушений речевого слуха, школьник будет допускать много ошибок при письме, хуже учиться.

Задача родителей состоит в том, чтобы как можно раньше заметить наличие подобных особенностей у своего ребенка, принять необходимые меры.

Своевременная помощь специалиста поможет исправить ситуацию. Существует огромное количество игр, заданий, упражнений, направленных на развитие фонематического слуха у детей, а также тренировки фонематического восприятия. Эти два понятия часто встречаются в связке, поэтому стоит подробнее остановиться на второй составляющей этой пары.

Фонематический слух и фонематическое восприятие

Фонетическое восприятие — это одна из составляющих фонематического слуха, которая представляет собой способность определять звуковую структуру слова, его слоговой «скелет». Этот навык необходим ребенку для возможности анализировать собственную речь, «подгоняя» ее под «взрослый» вариант. Это процесс сложный, проходящий в несколько этапов:

Первые две стадии малыш может освоить сам, а вот последующие — только с помощью педагогов, в ходе специальных упражнений. Если не проводить целенаправленных обучающих занятий по тренировке фонематического восприятия и фонематического слуха, то ребенок будет испытывать сложности с освоением разговорной и письменной речи.

Обучение грамоте основано на звуковом анализе, поэтому фонематическое восприятие играет в процессе освоения чтения тоже большое значение. Его совершенствованием занимаются педагоги, логопеды, родители, но основы этой способности закладываются с первых дней жизни малыша.

Формирование фонематического слуха в онтогенезе

Если физиологическое умение слышать не претерпевает изменений во время взросления ребенка, то фонематический слух развивается постепенно и происходит этот процесс в несколько шагов. У каждого человека он имеет индивидуальные особенности, но есть ряд общих принципов.

Даже новорожденный малыш уже реагирует на некоторые звуки, чаще всего — резкие, громкие. Конечно, они для него ничего не значат, но безусловно привлекают к себе внимание крохи. Дальше — больше. Проведенное исследование фонематического слуха у младенцев доказало, что физиологические реакции организма (дыхание, пульс) меняются в зависимости от разных звуков.

Этапы развития фонематического слуха:

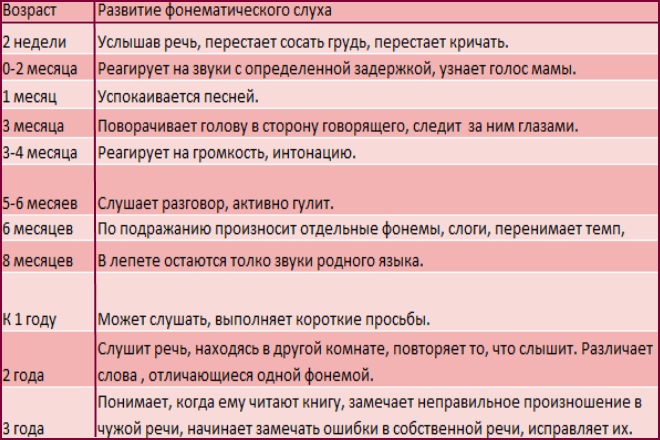

Таблица развития фонематического слуха у детей

Освоить родную речь маленькому человеку помогают врожденные навыки, способность к осознанному ее анализу придет только через несколько лет!

Особенно бурно развитие фонематического слуха и фонематического восприятия происходит после 1,5 лет. В этом возрасте для родителей крайне важно обеспечить малышу необходимые условия, которые позволят ему освоить особенности родной речи.

Какие правила следует соблюдать взрослым на этом этапе:

Эти приемы помогут малышу пройти этапы фонематического развития быстро, без осложнений.

О фонематическом слухе простыми словами

Взгляд логопеда – практика.

Захотелось поговорить на эту тему, т.к. не все логопеды обращают должное внимание на развитие данной стороны речи. Так же существует некоторая путаница в терминах, в результате которой фонематическим слухом считают то, что вовсе им не является, например, путаю фонематический слух с физическим (физиологическим), или с фонематическим восприятием.

Поэтому данная тема очень для нас важна и если в ней хорошо разобраться, то ничего такого сверхсложного там нет.

Всё достаточно легко и просто, стоит лишь для начала нам, самим взрослым, разобраться в этом вопросе.

Обычный физический слух – это способность человека слышать вообще любые звуки, как речевые, так и неречевые. Если ребенок с трудом воспринимает обращенную к нему речь, то для начала, конечно, нужно проверить физический слух. Если с данным параметром у ребенка всё в норме – тогда уже будем разбираться в первопричинах дальше.

Так как человек – существо социальное, для взаимодействия мы используем, в том числе и речь, т.е. вербальные символы, и звуки речи, собственно, называются фонемы. Соответственно, фонематический слух – слух в области речи, способность правильно слышать именно речь, речевые звуки.

Здесь у автора сразу возникает практический вопрос к читателям: когда мы на занятиях слушаем неречевые звуки, например, различные звучащие игрушки, развиваем ли мы при этом фонематический слух? Конечно же, нет, поскольку фонематический слух направлен на восприятие именно речевых звуков. При работе с неречевыми звуками мы развиваем только слуховое внимание, что тоже необходимо, только не нужно путать понятия.

В логопедической практике мы часто наблюдаем перекос в сторону артикуляции, когда при любом речевом нарушении специалист занимается в первую очередь артикуляцией, а иногда и только ею. На самом же деле развивать фонематический слух при речевых нарушениях очень важно. Фонематическая сторона речи бывает нарушена практически при любых речевых нарушениях.

Если взять алалию, то при сенсорной алалии это самое главное, что нарушено у ребенка. Т.е. в этом случае ребенок при сохранном физическом, физиологическом слухе не способен полноценно воспринимать звуки речи. Здесь проблема не в ухе, а в мозге (в зоне Вернике). Идет нарушение речевой зоны, которая отвечает за восприятие речи, там есть органическое поражение. Соответственно, ребенок не понимает обращенную к нему речь и, соответственно, он и не говорит. Т.е. в данном случае нужно в первую очередь работать через развитие фонематической стороны речи. Что качается моторных алаликов, у них наряду с нарушением моторной функции, тоже нарушен фонематический слух.

У дизартриков так же наряду с моторными нарушениями встречаются нарушения фонематической стороны речи, причем достаточно грубые. И даже у дислаликов с простыми, казалось бы, речевыми проблемами, если опираться на фонематический слух, то работа пойдет намного быстрее и эффективнее.

Что касается слуха, в т.ч. и фонематического, то он у нас работает не дискретно, т.е. не какими-то отдельными кусочками, отрывками, а слитно, т.е. он плавный. Мы воспринимаем все звуки, которые поступают к нам извне плавно, слитно.

Что касается артикуляции, то над ней мы, конечно, работает в ходе коррекции, т.к. она у детей нарушена, но при этом артикуляция это все таки вторично, или как говорят опытные практики «Звуковка это семечки». Часто бывает так, что мы начинаем работать с ребенком, у него проблемы с артикуляцией, ему, действительно, трудно двигать языком, принимать определенные артикуляционные позиции, особенно если ребенок дизартрик, но, тем не менее, при обследовании и первых занятиях видно, что у ребенка так же проблемы с восприятием звуков речи, что он слышит речь не так, по некоторым детям видно, что они вообще и не слушают и это происходит не из-за невнимательности ребенка, а как раз из-за нарушений фонематической стороны речи. Т.е. вот эта плавная, связная человеческая речь проходит мимо него. И если мы параллельно с работой над артикуляционной стороной речи, начинаем работать и над фонематическим слухом, то положительная динамика у ребенка становится заметна гораздо быстрее. Например, у дизартриков, когда наблюдается смягчение ряда звуков, можно работать через артикуляцию. Т.е. работать с корнем языка, долго и упорно делать не очень приятные для ребенка массажи, а можно пойти через фонематический слух, когда ребенок начнет слышать разницу твердых и мягких согласных и сам начнет интуитивно искать правильные артикуляционные уклады в своей речи. Очень часто в след за развитием фонематического слуха, у ребенка начинает подчищаться речь.

Что касается детей с расстройствами аутического характера, то у них, в принципе, вообще нарушено восприятие окружающего мира, и речи в том числе, естественно, и когда мы начинаем работать над тем, чтобы ребенок слышал обращенную к нему речь и слушал себя, то тоже речь становится более чистой.

Что касается тугоухих детей, у них часто встречаются и надолго остаются ошибки в словоизменении, когда ребенок неправильно употребляет окончания слов при связи слов в предложении (слышал – слышала и т.п.) и тоже, если мы работам над фонематическим слухом, развиваем у ребенка внимание к своей и обращенной речи, то коррекция начинает идти гораздо быстрее и эффективнее.

В работе практиков не всегда помогает владение отдельными готовыми методиками. Почему? Конкретная методика это, конечно, хорошо, удобно, взял готовый материал и идешь по нему, но очень часто бывает, что мы нашли интересную методику, поработали по ней, порадовались, а пришли новые дети и мы увидели, что методика перестала работать. Это не потому, что она стала плохой, просто каждый ребенок индивидуален, кому-то данная методика подходит, а для другого она оказывается малоэффективной, к нему нужно искать другие подходы и найти индивидуальный подход к ребенку специалисту помогает глубокое понимание сути речевого нарушения, а ни знание определенных разрозненных методик. Если вы глубоко понимаете суть вопроса, то можете взять готовую методику и подкорректировать ее под конкретного ребенка, или выбрать другую методику, которая будет более эффективной в данном конкретном случае.

Представьте, что вас попросили повторить сходу сложное слово, может быть из иностранного языка, состоящее из 20 – 30 звуков, да еще и которое вы впервые слышите и не понимаете его значения. Даже взрослый человек с нормальным фонематическим слухом окажется в этом случае в затруднении. Так вот, ребенок испытывает точно такие же затруднения при произнесении слов, которые взрослому человеку кажутся простыми. Типа дерево, аквариум, милиционер, мотоциклист и т.п. Ребенок даже с нормальным речевым развитием, например, в четыре года, будет испытывать затруднения при выполнении данной задачи. Это характерно даже для нормы, что уж говорить о детях с речевыми нарушениями.

К слову, о телепередачах. Образцы речи, которые мы зачастую слышим по телевидению, далеки от эталона. В отличие от телевидения и радио советских времен, когда все дикторы проходили обучение и их речь постоянно была под контролем не только в плане содержания, но и в плане оформления, дикции, четкости, соблюдения орфоэпических норм языка. В настоящее время огромное количество телеканалов, плюс сам ускорившийся темп современной жизни влияет и на темп нашей речи. И вот, представьте себе, что маленький ребенок с недоразвитым фонематическим слухом постоянно слышит вокруг себя образцы далеко не идеальной речи как от окружающих, так и по телевидению. Темп речи высокий, дикция скомканная.

Для понимания того, как чувствует себя ребенок с нарушениями речи, слушая речь окружающих, или смотря телепередачу, представьте себе, что вы слышите иностранную речь. Для вас она, скорее всего, окажется неведомым, непонятным шумом. Бывает, что, даже зная отдельные иностранные слова, вы не можете уловить их в потоке быстрой речи носителя языка и ничего из сказанного не понимаете. Если же вам дать это высказывание в письменном виде, то вы увидите много знакомых слов и, возможно, переведете всю фразу, которую не поняли, услышав ее в устной речи.

Вот так же чувствует себя ребенок, слушая речь окружающих на, казалось бы, своем родном языке. Если не работать в этом направлении, то речь ребенка будет страдать как в плане понимания (импрессивная сторона речи), так и в плане собственного воспроизведения (экспрессивная сторона).

Что касается ритма речи, он непосредственно связан с фонематическим слухом, поэтому работа над слоговой структурой слова должна идти вместе с работой по развитию фонематической стороны речи, не нужно их разделять.

Еще один пример хорошо или не очень хорошо развитого фонематического слуха это акцент. Многие люди с билингвизмом, даже живя на протяжении длительного времени в определенном регионе, и зная неплохо второй язык, продолжают говорить с акцентом. Одна из причин данного явления – люди недостаточно хорошо слышат, что их речь отличается от нормы в плане произношения и интонационного оформления. Речь билингва даже при чистом произношении отдельных звуков может отличаться от принятой в определенном языке нормы за счет использования интонаций, не свойственных данному языку.

И так, как же нам работать над развитием фонематического слуха.

В первую очередь, нужно следить за собственной речью, которая является для ребенка образцом.

Это рекомендация как для логопеда, так и для других окружающих ребенка взрослых людей: членов семьи, педагогических работников учреждения, которое посещает ребенок. Говорить с ребенком нужно достаточно медленно, особенно если у ребенка имеется речевая проблема, то нужно снижать темп своей речи до комфортного для ребенка. Нужно говорить медленно, громко и четко. При работе с заикающимися детьми многие практики, работающие с данной категорией детей-логопатов, начинают с того, что несколько занятий проводят для всего близкого окружения ребенка, обучая членов его семьи плавной протяжной речи нараспев. Почему-то данный прием, работу с семьей ребенка для обучения правильной речи, широко применяют только в работе с заикающимися детьми. Считаю, что такая работа будет полезна при любом речевом нарушении, не только при заикании.

Работа над артикуляцией и фонематическим слухом должны идти рядом, включаться как элементы в каждое занятие и акцент нужно делать именно на то, чтобы ребенок всё время внимательно слушал и слышал образец правильной речи (формируем произвольное речевое внимание). В связи с этим не рекомендуется, например, всё занятие сидеть с ребенком перед большим зеркалом и всё время делать акцент на рот. Т.е. поделали артикуляционную гимнастику перед зеркалом, далее сменили вид деятельности и местоположение в кабинете тоже сменили. Сделали акцент на том, чтобы внимательно слушать логопеда, себя, друг друга. Но это не значит, что когда мы обратились к слуховой функции, то на артикуляцию махнули рукой. Всё должно быть в тандеме, органично сочетаться. Просто в работе логопедов очень часто идет перекос в сторону формирования только одной стороны речи – артикуляционной. Некоторые логопеды даже для этого специально ярко красят губы, чтобы еще раз сделать акцент на органы артикуляции. Не рекомендуем этого делать.

Система работы в том, что касается фонематического слуха. Мы идем не от звуков. Несмотря на то, что работаем мы над звуками, но один звук сам по себе не несет никакой смысловой нагрузки в плане речи. Единица, которая нам нужна для смыслового восприятия ребенком это слово. Мы идет от слов, иногда даже от фраз и затем постепенно уточняем всё это до звуков и то это даже не всегда бывает нужно. Иногда мы заканчиваем работу над каким-то звуком на уровне слогов, т.к. слог это мельчайшая единица ритма.

Каким образом идет работа. Мы произносим слово целиком в потоке речи, т.е. берем небольшую фразу, произносим ребенку и обращаем его внимание: «Слушай, правильно ли я сказала» (У кошки утенок – У кошки котенок). Так же на уровне слов. Вы можете произнести какое-то слово с ошибкой, например, заменить в слове определенный звук или произнести его искаженно, т.е. с артикуляцией, не свойственной для произносительных норм определенного языка (в данном случае русского). Этот прием обычно принимается детьми с удовольствием, они очень любят исправлять взрослых. Есть мнение, что нельзя учить на ошибках. Не вижу ничего плохого в этом методе, если ребенок будет заранее нацелен на данную работу и будет четко знать, что это неправильное произнесение, которое не нужно повторять. Т е. ребенок получает четкую инструкцию: Здесь есть ошибка, ты её должен услышать, ищи её. Дети любят подобные задания. К тому же они начинают понимать, слышать, что неправильная речь это некрасиво, и это мотивирует их следить за собственной речью. Добавим, что при этом включается работа, основанная на мыслительных операциях, на логике. Есть у нас такая мыслительная операция как противопоставление. Если ребенку предъявляется правильное и неправильное слово, то ребенок отлично понимает, в чем здесь суть. Он способен сравнить оба варианта и найти правильный.

Предлагаемая в данной статье система работы по развитию слухового внимания и фонематического слуха подробно описана в работах Татьяны Александровны Ткаченко. Приведем несколько примеров заданий.

Ребенок после однократного прослушивания выполняет словесные инструкции взрослого (без показа!). Для правильного их выполнения ребенку необходимы концентрация, устойчивость, переключаемость и достаточный объем слухового внимания.

Взрослый кладет перед ребенком несколько листов бумаги и набор разноцветных карандашей. После двукратного прослушивания ребенок выполняет инструкцию взрослого (каждую на отдельном листе бумаги):

Ребенок после однократного прослушивания выполняет задания взрослого.

Ребенок слушает описание действий, которые можно выполнить с предметом, а затем выбирает его среди окружающих предметов или предметов, изображенных на картинке. Отгадав загадку-описание, ребенок не только показывает предмет-отгадку, но и объясняет, какие упомянутые взрослым свойства помогли ему сделать выбор.

Ребенок выполняет названные взрослым движения только тогда, когда услышит ключевое слово «ПРОСЬБА». Для усложнения задания слово «ПРОСЬБА» можно заменить близкими по значению и звучанию словами «ПРОШУ», «ПРОСИМ», «ПОПРОШУ». Реагировать действием ребенок должен только на ключевое слово «ПРОСЬБА».

Ребенок смотрит на картинку и показывает геометрические фигуры, названные взрослым, только тогда, когда услышит слово-команду «ПОКАЖИ». Ребенку необходимо ориентироваться не только на название форм, но и на их количество, цвет, величину, а также на наличие слова-команды.

Мы привели лишь несколько примеров заданий для развития слухового внимания и фонематического слуха. Начинать работу нужно на звуках раннего онтогенеза, сохранных у ребенка и постепенно, наблюдая за динамикой ребенка и его индивидуальными возможностями, вводить в задания более сложный материал, вплоть до слов – паронимов.

Таким образом, мы начинаем от фразы, потом идем к отдельным словам и затем уже можем так же работать во время автоматизации и дифференциации звуков. Причем здесь лучше работать не с изолированным звуком, а со слогом, т.к. слог это единица ритма. В звучащей речи мы не произносим звуки по отдельности, мы произносим их в слогах. На этапе постановки звука советуем не топтаться долго на изолированном произношении отдельного звука, а вводить его в слоги и слова. Мы можем несколько месяцев добиваться идеального произношения изолированного звука, а при его встраивании в слоги, слова, и тем более фразы снова пойдут ошибки. Потому что при произношении звука в слияниях на него влияют соседние звуки. Иногда даже ребенку, наоборот, бывает легче произнести более-менее чистый звук в слове, чем изолированно. Поэтому не нужно тратить массу времени на то, что в итоге нам и не очень то нужно. Мы общаемся словами, а не отдельными звуками. И работая со словами мы, конечно, уже следим, чтобы звук в слове произносился чисто.

Сложные для восприятия ребенка слова мы произносим по слогам. При этом мы одновременно работаем и над слоговой структурой слова. В это время можно отхлопывать ритм, отстукивать, дирижировать.

Еще прием для развития слухового внимания, умения слушать, активно прислушиваться. Вы говорите слово шепотом, ребенок должен услышать и затем повторить это же слово громко.

Как уже было сказано, развитие фонематического слуха, внимания к звучащей речи хорошо помогает коррекции такого дефекта, как смягчение согласных звуков. Здесь, конечно, дело и в моторике тоже, пресловутом тонусе мышц артикуляции, но у многих детей смягчение проходит даже без дополнительной работы над артикуляцией, когда они начинают слышать эту ошибку в речи. «Это у нас говорят китайцы. Я пошёль, Я покушаль, Я поехаль» и т.д. Работа на противопоставлении. Вы говорите неправильный вариант, вы китаец, а ребенок вас исправляет, говорит правильно.

В общем и целом мы за здравый смысл и за комплексный подход в работе над речью. Нужно работать сразу над всеми сторонами речи и, конечно, обращать внимание на особенности ребенка. Если вы видите, что у него проблема фонематического слуха на первом плане, значит над этим и нужно работать в первую очередь. Тем самым вы пойдете более коротким, более простым и эффективным путем и результаты у вас будут быстрее и качественнее.

Слушайте ребенка и при этом учите его слушать вас и слушать себя.

Фонематический слух что это простыми словами

Что же такое фонематический слух?

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, и он станет грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение!

Практика показывает, знание букв не исключает серьезных затруднений у школьников при обучении грамоте. Как сильно переживает малыш из-за ошибок, исправленных красной ручкой учительницы! Как скучно делать «Работу над ошибками»!

Основной причиной ошибок является нарушение фонематического слуха, т.е. умения различать и выделять речевые звуки. Для того чтобы написать правильно, ребенку необходимо представлять, что предложение состоит из слов, слова из звуков, а звуки в слове расположены в определенной последовательности. Поэтому, важно развивать у ребенка фонематический слух.

Умение сосредотачиваться на звуке – слуховое внимание – очень важная особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. Это умение называется фонематическим слухом.

В отличии от звуковысотного (музыкального) слуха, направленного на развитие звуков разной высоты, фонематический слух «обслуживает» различение фонем – частичек слова, имеющих смысловое содержание, обладающих значением, понимание смысла ударений в словах и так далее. Нужно научиться не путать между собой фонемы, различающиеся одним звуком, понимать смысл ударений в словах и значение смыслообразующих частиц слов – суффиксов, префиксов и так далее.

В этом случае важно сосредоточиться на специальных упражнениях по звуковому различению. Очень важно не упустить время и научить ребёнка основам грамотности.

Гораздо легче предупредить нарушение, чем его исправлять. Это значит, что работа по развитию фонематического восприятия готовит детей к овладению правильным произношением, направлена на предупреждение грамматических ошибок.

Прежде всего, выясните, как малыш воспринимает и различает звуки.

Помогут в этом следующие несложные задания:

1. Предложите повторить за вами слоги: са-ша, ша-са, са-ца, ач-ащ, ра-ла, ша-жа. Если ребенок неправильно произносит некоторые звуки, различение проверяется следующим образом: предложите ему, услышав заданный слог, выполнить какое-либо действие. Например, если среди слогов са, ца, ча, называют слог ша, ребенок хлопает в ладоши.

2. Проверим, различает ли ребенок слова, близкие по звучанию, но разные по смыслу.

Предложите ему выбрать нужную картинку (или повторить на слух): жук-сук, дом-сом, миска-мышка, коза-коса, лужа-лыжа.

3. Следующий прием позволит выявить степень развития внимания и слуховой памяти.

Предложите ребенку повторять сходные слоги: та-да-та, ка-га-га, па-ба-ба,ма-на-ма.

Затруднения при выполнении заданий указывают на снижение фонематического слуха.

Работа по развитию фонематического восприятия начинается на материале неречевых звуков и, постепенно, охватывает все звуки речи. Задания предлагаются в строгой последовательности, условно подразделяясь на шесть этапов:

узнавание неречевых звуков;

различение высоты, силы, тембра голоса, на материале одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз;

различение слов, близких по звуковому составу;

анализ звукового состава слова.

Давайте же приступим к занятиям по развитию

фонематического слуха у Вашего малыша!

1 этап – узнавание неречевых звуков.

Цель первого этапа – развитие слухового внимания и слуховой памяти, что особенно важно для успешного развития фонематического восприятия вообще. Неумение вслушиваться в речь окружающих, часто является одной из причин неправильного произношения, поэтому надо научить ребенка слышать звуки, уметь их сравнивать.

Рассмотрим, какие игры и упражнения можно проводить с детьми на первом этапе работы.

Предложите малышу послушать звуки за окном: « Закрой глазки и прислушайся! Что шумит? Что гудит? Кто кричит? Кто смеется?».

2 этап – различение высоты, силы, тембра голоса.

На этом этапе необходимо научить ребенка понимать интонацию речи и самому владеть теми средствами, которыми выражаются эмоциональные оттенки речи.

Игра направлена на развитие основных качеств голоса: силы, высоты.

Взрослый показывает ребенку игрушечного котенка и просит внимательно послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится близко (громко), и как – когда далеко (тихо).

Затем произносит «Мяу», меняя силу голоса, а малыш отгадывает, близко или далеко мяукает котенок.

Дальнейшее усложнение игры состоит в том, что ребенок будет различать мяуканье, ориентируясь на тембр и индивидуальные особенности голоса говорящего. Взрослый объясняет, что котенок очень боится щенка и мяукает жалобно, дрожа от страха. Ребенок должен мяукнуть, изображая страх.

Кроме того, на этом этапе важно научить ребенка определять на слух темп речи. Помогут в этом игры на выполнение движений в соответствующем темпе.

Игра «Угадай, как надо делать».

Взрослый несколько раз произносит в разном темпе фразу: «Мелет мельница зерно». Дети, подражая работе мельницы, должны круговые движения руками в том же темпе, в котором говорит взрослый. Так же можно обыграть другие фразы: («Наши ноги ходили по дороге») или даже стихи:

Капля раз, капля два,

Капля медленно сперва –

Кап, кап, кап, кап. ( медленные хлопки)

Стали капли поспевать.

Капля каплю догонять –

Кап, кап, кап, кап (хлопки чаще).

Зонтик поскорей раскроем,

От дождя себя укроем (руки над головой).

3 этап – различение слов, близких по слоговому составу.

Овладение ребенком речью связано с его повышенным интересом к звучащему слову. Малыш к концу второго года жизни становится настоящим выдумщиком, сочиняя целые песенки, состоящие из набора разных звуков и слов, близких по звучанию. Он вслушивается в их сочетание, наслаждаясь звучанием. Тем самым, ребенок проводит большую мыслительную работу над звуковой стороной слова.

Воспользуемся природной одаренностью к рифмованию слов каждого малыша.

Игра «Не ошибись».

Взрослый показывает картинку и громко, четко называет изображение: «Бумага». Затем объясняет: «Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, хлопни в ладоши». Затем произносит: «Бумага – пумага – тумага – пумака – бумага». Игра интересна детишкам и они всегда радостно откликаются на нее.

Необходимо подчеркнуть, что начинать нужно со слов простых по звуковому составу. Постепенно переходя к более сложному.

Можно использовать стихи для включения в них недостающего слова, что развивает в детях чувство ритма и рифмы, способствует пополнению словарного запаса, улучшает фонематические представления ребенка.

— В Африке найдем не раз мы кокос и (ананас).

— Спорят брошки и заколки: у кого острей (иголки).

4 этап – различение слогов.

Слог является минимальной единицей речевого потока. Для игр на различение слогов хорошо брать звукоподражания.

Игра «Кто как кричит?» Взрослый выставляет картинки и говорит: « Посмотри на картинки, послушай, кто как кричит и повтори».

— Другой вариант игры: картинки у ребенка. Взрослый называет слоги, а малыш поднимает соответствующую картинку.

5 этап – различение звуков

В любом языке существует определенное количество звуков, которые создают звуковой облик слова. Звук вне речи не имеет значения, он приобретает его лишь в структуре слова, помогая отличить одно слово от другого (дом, сом, ком). Такой звук называется фонемой (отсюда и «фонематический слух»). Каждый помнит такую характеристику, как согласные и гласные звуки. Начинать надо с различения гласных звуков.

— Взрослый дает картинки ребенку Картинки с изображением поезда, девочки, птички и объясняет: «Поезд гудит у-у-у-у; девочка плачет а-а-а-а; птичка поет и-и-и-и». Далее он произносит каждый звук длительно, а ребенок поднимает соответствующую картинку.

Аналогичным образом проводится работа по различению согласных звуков.

Игра «Прогулка на велосипедах».

— Взрослый говорит: «Сейчас мы поедем кататься на велосипедах. Проверим, хорошо ли накачены шины. Подкачаем еще насосом: с-с-с…(Дети имитируют). Слышите, воздух шипит: ш-ш-ш…».

— Будьте внимательны, если я покажу картинку с изображением насоса, вы должны сказать: «с-с-с», а если с изображением шины: «ш-ш-ш».

Подобным образом проводится игра « Жук и комар» (звуки С и Ж).

6 этап – анализ звукового состава слова.

Термином «фонематический (звуковой) анализ» определяют как элементарные, так и сложные формы звукового анализа. Элементарные – это выделение звука на фоне слова. Вычленение первого и последнего звука из слова и определение его места ( начало, середина или конец слова) относится к сложной форме. Самым сложным звуковым анализом является определение последовательности звуков в слове. Сложные формы возникают лишь в процессе обучения, да и то, только после того, как ребенок овладеет навыками элементарного анализа звукового состава слова.

Лучше всего дети слышат и выделяют ударный гласный в начале слова: Назови первый звук в слове Улей, Аист, Ира, Оля.

Дать ребенку несколько одинаковых кружков. Взрослый произносит один, два, три гласных звука: а, ау, ауи. Ребенок откладывает на столе столько кружков, сколько звуков произнес взрослый.

А в эти игры можно играть с ребёнком в транспорте, по дороге в детский сад и домой, ожидая приёма у врача и пр.

«Первый звук». Нужно выделить голосом первый звук в словах (а-а-аист, у-у-ухо, о-о-облако, и-и-ива).

«Цепочка слов». Взрослый и ребёнок поочерёдно произносят слова: каждое последующее слово должно начинаться на звук, которым закончилось предыдущее ( мяч – чемодан – нос – санки –игла –абрикос. И т.д.)

«Назови одним словом». Взрослый называет несколько слов (дуб, липа, ель, осина). Ребёнок должен вспомнить и назвать обобщающее понятие (деревья). А также посуда, обувь, одежда, мебель, дикие животные, домашние животные, птицы, игрушки, инструменты…

«Придумай рифму». Взрослый и ребёнок поочерёдно называют слова и подбирают к ним рифму.

«Скажи наоборот». Взрослый называет слова (горячо, солёный, старый, ночь, друг, горько, смеяться и т.п.), а ребёнок подбирает к ним слова с противоположным значением (антонимы).

«Подбери как можно больше слов». Взрослый называет глагол, а ребёнок подбирает к нему слово, подходящее по смыслу.

(Летит – воробей, комар, самолёт; плывёт – рыба, лодка, мальчик. И т.п.)

«Что из чего?» Взрослый составляет словосочетания (существительное + существительное), ребёнок заменяет одно существительное соответствующим прилагательным. (Мяч из резины – резиновый мяч, стакан из стекла – стеклянный стакан, сумка из кожи – кожаная сумка, шляпка из соломы – соломенная шляпка, поделка из картона – картонная поделка).