Фонемы для чего нужны

Что такое фонема? Понятие, признаки и функции фонемы

В процессе изучения лингвистики рано или поздно приходится сталкиваться с такими понятиями, как «фонема», «звук», «буква». Чем же они отличаются и что общего имеют? Давайте разберемся в этом, а также подробнее рассмотрим такое понятие фонологии (наука, изучающая звуковой строй в языке), как «фонема».

Что такое «фонема»

Этим понятием обозначают минимальную единицу языка, которая выполняет смыслоразличительную функцию. Сразу необходимо уточнить, что фонема самостоятельно не обладает ни лексическим, ни грамматическим значением.

Интересная особенность: понятие фонемы есть во всех языках мира без исключения. Даже в языке глухонемых, правда в нем она носит название «хирема», но имеет те же свойства и выполняет аналогичные функции.

Звук и фонема: в чем отличия между этими понятиями

Хотя эти слова очень близки по своему значению – это не одно и то же. Поскольку звуком (в данном случае имеется в виду его речевой вид) называют минимальное акустическое колебание упругой среды, которое производится речевым аппаратом человека для языкового общения с себе подобными.

В то же время фонема (в качестве абстрактной языковой единицы) соотносится с речевым звуком как конкретной единицей, в которой она материально реализуется.

Иными словами, рассматривая вопрос о том, что такое фонема и в чем ее отличие от звука, стоит усвоить главное: фонема – это ряд из нескольких звуков, способных чередоваться между собою.

Звук, буква и фонема

Разобравшись с тем, что такое фонема и чем она отличается от звука, стоит рассмотреть оба данных понятия относительно отдельного символа алфавита, а именно – буквы.

Несмотря на то, что каждый из этих трех терминов лингвистики имеет отдельное значение, на практике они иллюстрируют одно и тоже общее понятие, но слегка с разных сторон. Главная цель каждого из них – помогать при коммуникации.

Разновидности фонем

Все виды фонем разделяются по различным принципам.

Отличительные черты (признаки) фонем

Несмотря на то, что эта лингвистическая единица является минимальной в своем роде и не может быть более разделена, она имеет ряд признаков, неспособных существовать вне ее. Они не являются равнозначными между собой и делятся на две большие категории: дифференциальные (различительные) и интегральные.

Какие функции выполняют фонемы

О важности любого лингвистического понятия можно судить по тем функциям, которые оно выполняет, и хотя их немного, они играют одну из ключевых ролей в языке.

Несмотря на то, что понятие «фонема» более расплывчато, нежели звук или буква, оно имеет огромное практическое значение, особенно для славянских языков, поскольку позволяет различать формы слов, учитывая большую (в сравнение с английским) систему родов и падежей. На сегодняшний день фонема еще не достаточно изучена и вызывает много споров, единственное, что не вызывает сомнений, – ее важность для лингвистики.

Фонема (типы примеры)

Что такое фонема

Фонологический, или функциональный, подход к звукам речи занимает ведущее положение в изучении языка; изучение аку стических свойств звуков речи (физический аспект) тесно связано с фонологией.

Для обозначения звука, когда он рассматривается со стороны фонологической, пользуются термином фонема.

Как правило, звуковые оболочки слов и их форм различны, если исключить омонимы. Слова, имеющие одинаковый звуковой состав, могут различаться местом ударения (муку — муку, муки — муки) или порядком следования одинаковых звуков (кот — ток). Слова могут содержать и такие наименьшие, далее не членимые единицы речевого звучания, которые самостоятельно разграничивают звуковые оболочки слов и их форм, например: бак, бок, бук; в данных словах звуки [а], [о], [у] различают звуковые оболочки этих слов и выступают как фонемы.

Слова бачок и бочок различаются на письме, но произносятся одинаково [бᴧчок]: звуковые оболочки этих слов не различаются, потому что звуки [а] и [о] в приведенных словах оказываются в первом предударном слоге и лишаются той различительной роли, какую они выполняют в словах бак — бок.

Следовательно, фонема служит для различения звуковой оболочки слов и их форм. Фонемы различают не значение слов и форм, а лишь их звуковые оболочки, указывают на различия в значении, но не раскрывают самого характера этого различия.

Различное качество звуков [а ] и [о ] в словах бак — бок и бачок — бочок объясняется различным местом, которое эти звуки занимают в словах по отношению к словесному ударению. Кроме того, при произношении слов возможно влияние одного звука на качество другого, и вследствие этого качественный характер звука оказывается обусловленным позицией звука — положением после другого звука или перед ним, между другими звуками.

В частности, для качества гласных звуков оказывается важным положение по отношению к ударному слогу, а для согласных — положение в конце слова. Так, в словах рог — рога [рок — рᴧга ] согласный звук [г] (на конце слова) оглушается и произносится как [к], а гласный звук [о] (в первом предударном слоге) звучит как а [л]. Следовательно, качество звуков [о] и [г] в данных словах оказывается в той или иной степени зависимым от позиции этих звуков в слове.

Понятие фонемы

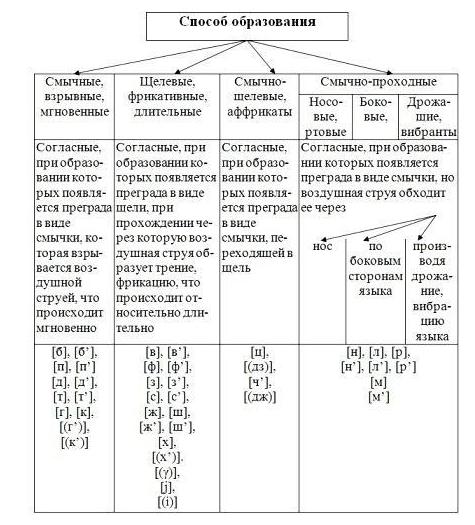

Понятие фонемы предполагает разграничение самостоятельных и зависимых сторон в качестве звуков речи. Самостоятельные и зависимые стороны качества звуков соотносятся неодинаково у разных звуков и в различных фонетических условиях. Так, например, звук [з] в словах создал и раздел характеризуется двумя самостоятельными сторонами качества: способом образования (щелевой звук) и местом образования (зубной звук).

Учет самостоятельных и зависимых сторон в качестве звуков уточняет понятие фонемы. Независимые стороны качества звуков образуют самостоятельные фонемы, которые употребляются в одной и той же (тождественной) позиции и различают звуковые оболочки слов.

Зависимые стороны качества звука исключают возможность употребления звука в тождественной позиции и лишают звук различительной роли и потому образуют не самостоятельные фонемы, а лишь разновидности одной и той же фонемы. Следовательно, фонемой называется кратчайшая звуковая единица, независимая по своему качеству и потому служащая для различения звуковых оболочек слов и их форм.

Качество гласных звуков [а], [о], [у] в словах бак, бок, бук фонетически не обусловлено, не зависит от позиции, а употребление этих звуков тождественно (между одинаковыми согласными, под ударением). Поэтому выделенные звуки обладают различительной функцией и, следовательно, являются фонемами.

Особенности фонетической системы

Качество фонетической позиции (сильная и слабая позиции) и связанная с ним различительная функция фонемы (сильная и слабая фонемы) обусловлены характером позиционных изменений, свойственных фонетической системе современного русского литературного языка. Позиционной меной звуков называется закономерное изменение их в слове в зависимости от различия фонетических условий. Так, например, звук [о ] всегда чередуется со звуком [л], если оказывается в первом предударном слоге после твердых согласных (ср. [кот — кᴧта ]).

В современном русском литературном языке различаются два принципиально разных типа позиционной мены звуков.

Позиционная мены звуков

Позиционные мены гласных [а ], [о ], [у ] можно представить в таблице.

Второй тип представляют позиционные мены звуков, при которых образуются непараллельные ряды звуков, пересекающиеся друг с другом, имеющие один и более общих членов. Примером непараллельных мен является мена гласных звуков в зависимости от места по отношению к ударению.

Этот тип позиционных имен представлен в следующей таблице:

| После твердых согласных | |

| в ударном слоге [о], [а] | в первом предударном [ᴧ] |

| вол вал | ВᴧЛЫ ВᴧЛЫ |

Как видно из таблицы, звуки [а ], [о ] в тождественной позиции (после твердого согласного в первом предударном слоге) в результате позиционной мены представлены одним звуком [ л ], т. е. имеют общий член мены; при этом в разных позициях различается неодинаковое количество звуковых единиц: под ударением два звука [а], [о], а в первом предударном слоге — один звук [ᴧ].

Наличие в фонетической системе двух типов позиционной мены звуков — параллельной и непараллельной — является основой для разграничения понятий сильной и слабой фонемы, сильных и слабых позиций.

Статья на тему Фонема

Похожие страницы:

Понравилась статья поделись ей

Зачем школе нужна фонема?

Итак, мы подходим к самой пороховой сердцевине, именно – к теории фонем и зачем она нужна в школе. Я хочу вам рассказать о тех спорах, которые идут вокруг теории фонем. Откуда все пошло? А пошло все не с изучения русского языка, а, представьте себе, с изучения языков, как до революции говорили, инородцев, то есть разных малых народов нашей страны. Появились миссионеры. Большей частью это были священники, они хотели среди инородцев проповедовать христианство. А как проповедовать? Надо, значит, книги готовить на языках: татарском, башкирском, коми-зырянском, эрзянском и так далее, и так далее – на всех языках бывшей императорской России.

И вот вопрос чисто практический: а как на родных языках этих народностей создать письменность, письмо? И вот, скажем, приезжает на Аляску, которая тогда была в составе Российской империи, священник, фамилия его Вениаминов. И надо создать письмо на алеутском языке. Слышал он хорошо и записывал своими значками, для себя придуманными. Оказывается, очень много надо значков, чуть не сто разных звуков он слышит. Но ясно, что такое письмо было бы очень громоздким.

И вот он пришел к выводу: скажем, есть два [о]: одно [о] более открытое, другое более закрытое, но так как они всегда встречаются, мы бы сказали, в разных позициях (а он говорил: в разных местах), то можно использовать одну букву. Значит, к какому пришел он выводу: если два звука встречаются в разных местах, то есть в разных позициях, то для них всегда, без исключения, достаточно одной буквы. Создана была письменность для алеутов.

Так же, на таких же основаниях была создана письменность для алтайцев. Алтайцы – это ойроты, это два названия одного и того же народа. Ойроты, или алтайцы, – это тюрки, тюркский народ, их называли вот именно так – ойроты. А был еще другой, монгольский, народ, совсем иной, ойраты. Поэтому слово ойроты вышло из употребления. Я почему это говорю – чтобы вы не путались, если будете читать в литературе названия этих народов. Ойраты – это разновидность монголов. Ойроты – это разновидность тюрков. Но вот они решили, что не хотят они путаться с другим народом, и стали называться алтайцами. В алтайскую миссию тоже прибыли священники (из них был один очень, наверное, башковитый, – Вербицкий), создали письменность для алтайцев.

Был самый замечательный создатель алфавитов – это Иван Яковлевич Яковлев. Ну, он тоже проповедовал христианство, переводил книги на чувашский язык и пришел к такому выводу: в чувашском языке есть и звонкие, и глухие согласные. Но звонкие – только между двумя гласными или между гласным и сонорным. Предположим, есть слово адуба. Ну, это слово искусственное, но предположим, что оно есть в чувашском языке: а-ду-ба: [д] звонкий, [б] звонкий. А если последний гласный исчезает – скажем, при склонении – получится адуп: не [б], а [п]. А если начальный исчезает, то получится туба – то есть [д] меняется на [т].

Вот и стал раздумывать Иван Яковлевич Яковлев: сколько же нужно согласных букв? И он пришел к выводу: раз в одной позиции [д] и [т] не встречаются, [б] и [п] не встречаются, а [т] только рядом с другим шумным – или в начале, или в конце, а [д] – только между гласными или между гласным и сонорным. Он всплеснул руками и сказал: да для них, значит, достаточно одной буквы! Для [д] и [т] – раз они в одной позиции не встречаются! Для [б] и [п] – раз они в одной позиции не встречаются. Вот он создал такую письменность, очень экономную, сэкономил на согласных буквах 50% (или около 50%). Значит, употребляются только буквы глухих согласных, но они механически читаются звонко между гласными. Он пишет буквы а – т – а, а читается [ада], потому что между гласными может читаться только звонко.

Значит, пришли к выводу, что если звуки позиционно чередуются, то есть в одной позиции не встречаются, то это тождество, это одно и то же. Термин фонема они не ввели, но это уже фонемное мышление. То, что встречается всегда только в разных позициях, – это одно и то же. Вот был один исток фонологии. В Казани работал замечательный востоковед Николай Иванович Ильминский. Вот он-то и воспитывал всех этих насадителей алфавитов. И Вербицкий, и Яковлев, и ряд других – это его ученики. Вот один исток фонологии.

Представьте себе, в той же Казани был другой исток фонологии, и они росли совершенно врозь, они друг с другом не знались, два этих ростка фонологии. А другой исток – это Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. Бодуэн: э оборотное, Куртенэ – э оборотное. Кур-те-нэ. После т – обычное е, после н – э оборотное. Я почему это говорю: какие-то башибузуки ввели написание фамилии Куртенэ с буквой е на конце, хотя он сам писал всегда э оборотное. Это просто безобразие: влезут в чужую фамилию – и исказят! И что вы думаете – ввели эту фамилию в Орфографический словарь! Это был такой Сергей Ефимович Крючков, очень задорный старичок, – вот решил почему-то, что надо писать букву е – он же русский ученый! Хотя по национальности Бодуэн де Куртенэ поляк. Фамилия у него французская, и по происхождению – далекому – он француз. Вообще личность необыкновенная, хотя бы и с точки зрения фамилии: оказывается, он потомок королевского рода! И французские роялисты предлагали ему занять престол. Но он отказался, так как понимал, что, кроме французских роялистов, никто ему больше этого престола не предлагает. Но он баллотировался в качестве президента Польши. Победил, однако, Пилсудский. Видите, какая это необыкновенная личность!

Итак, польский ученый, в Петербурге окончил докторантуру, был учеником Измаила Ивановича Срезневского, крупного ученого, и получил, как у нас говорят, распределение: его направили в Казань, там он должен был отработать какое-то время. И вот этот замечательный Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ создал Казанскую лингвистическую школу.

Якобсон Роман Осипович написал статью: «Казанская школа польской лингвистики». И очень всех – или многих – обидел. Почему? Действительно, в Казани работал поляк Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. И там же работал его ученик Николай Вячеславович Крушевский. Вот два поляка, очень талантливых. Но в этой школе – это была интернациональная школа – были русские крупные языковеды. Самый крупный – это Василий Алексеевич Богородицкий, первый в России создатель экспериментальной фонетики. Свою аппаратуру он делал своими собственными руками. Значит, это был какой-то умелец необыкновенный, но и крупный очень теоретик. Поддерживал новые поиски Бодуэна де Куртенэ, был его настоящим учеником. Сама идея заняться инструментальной фонетикой шла от Бодуэна де Куртенэ, который писал, что надо в фонетике использовать вспомогательные инструменты и аппараты. В России фонетическая лаборатория была создана одновременно с Парижской фонетической лабораторией – эти две лаборатории были первыми в мире.

Были другие русские исследователи: Анастасьев, Александров, пусть не такие яркие, но тоже серьезные ученые. Был татарин Кукуранов – о, какая фамилия! Слабо нам такую фамилию носить! Кукуранов! И был немец Василь Василич Радлов. Настоящее его имя – Вильгельм Ретлов, востоковед. А так как в России восточных, всяких тюркских и других языков было очень много, приехал в Россию изучать восточные языки, да так в России и остался. И был тоже последователем Бодуэна де Куртенэ, принадлежал к Казанской школе.

Так что не получается «Казанская школа польского языкознания»! Были поляки, были русские, был татарин один, был один немец. Получается интернациональная школа. Это очень обидно, когда так вот Якобсон написал: «Казанская школа польского языкознания». И вы этому никогда не верьте! Это была Казанская лингвистическая школа, которую строили люди разных национальностей, но я думаю, что это была русская школа, потому что резонанс идей Бодуэна был наиболее могучим именно в России.

Какие же идеи выдвинули Бодуэн де Куртенэ и Крушевский вдвоем? Крушевский наслушался лекций Бодуэна де Куртенэ, узнал термин «фонема» – Бодуэн де Куртенэ первый ввел термин «фонема» – и что вы думаете? – напечатал статью, где излагал идеи Бодуэна де Куртенэ, немножко на свой лад, но даже не упомянул, что эта идея не совсем его! Вот. Бодуэн де Куртенэ в том же 1881 году не стерпел и поместил свою статью о том, что существует определенное понятие – «фонема», – создал теорию фонем.

В чем же они разошлись? Кстати, а все-таки сильно обиделся Бодуэн де Куртенэ! Когда в некрологе, посвященном памяти Крушевского (Крушевский умер очень молодым) «Николай Крушевский, его жизнь и труды», – с большой обидой писал, что Крушевский использовал в печати термин «фонема», который он слышал кое от кого другого. И использовал мысли этого другого в своей статье, не указав их настоящего автора. Хотя он с симпатией относился к Крушевскому как к ученику (вообще к ученикам учителя относятся с большой симпатией, потому что у них нет другого выхода), – Крушевский был талантливый человек, но очень бесцеремонный, использовать чужие идеи он считал вполне возможным. Ну и вот, значит, хваля Крушевского, он тем не менее с обидой писал о том, что тот беззаконно использовал его идеи.

А в чем они разошлись? Почему? Крушевский был талантливый, а Бодуэн был гениален. Вот в чем. Крушевский писал, что звуки надо обобщать в фонемы. По какому принципу? По принципу такому: они должны позиционно чередоваться, то есть безысключительно подвергаться замене в определенных позициях: [о] ударное должно в первом предударном слоге после твердого во всех случаях заменяться звуком [а] – вот, это позиционное чередование. Тогда [о] ударное и [а] безударное – это одна фонема. Значит, вот первое требование: должны позиционно чередоваться.

Второе требование: это чередование можно, и нужно, и единственно возможно установить в одной и той же морфеме.

И третье. Вот третье-то самое яблоко раздора и было: те звуки, которые позиционно чередуются, должны быть похожими, составлять один звуковой тип. Вот не случайно я вам подчеркнул, что я привел свой пример, а не тот, который был у Крушевского. Крушевский считал, что, например, между твердыми – [о], а между мягкими – [

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845–1929)

Бодуэн де Куртенэ сделал решительный шаг и заявил, что третье требование не является необходимым. С этого началась фонология. Чем же Бодуэн де Куртенэ мотивировал вот этот вывод, что два звука, которые постоянно, все время, без исключения, меняются в определенных позициях, – один заменяет другой, – почему они – одна фонема? А они не могут быть различителями – вот в чем все дело! Если в позиции n1 звук, который условно обозначим [a], а в позиции n2 [a] заменяется на [b], то [a] и [b] не различители: они вместе не встречаются, в одной позиции, они друг от друга-то не отталкиваются!

Вова Бутузов и Настя Кувшинчикова встретились на маскараде: устроили в школе маскарад, и они встретились. И вдруг появилась какая-то совсем незнакомая девочка. Настя Кувшинчикова с косами, а эта девочка в парике, вьющемся. Настя Кувшинчикова шатенка, а эта черноволосая, вьющаяся. Одеты по-разному. Голос похож, а все остальное разное. И роста они одинакового. До того эта девочка произвела впечатление на Вову Бутузова! Подходит к ней робко, говорит: «Девочка, можно с вами познакомиться?». Эта девочка как захохочет, как бросится бежать! Через некоторое время глядь – Настя Кувшинчикова появилась, в своем костюме, с косами и, естественно, шатенка. Вова говорит: «Настя, я тебя с одной девочкой познакомлю. Вот сейчас приведу». Ищет, а девочки нет. Вдруг она опять появилась, эта самая незнакомка, а Насти Кувшинчиковой нет. Так и не мог решить: это одна девочка или две?

Почему, я думаю, этот рассказ поможет ученикам? Да он поможет понять: даже если люди появляются по принципу: когда один, то нет другого, а когда есть другой, то нет первого, то возникает подозрение или даже уверенность, что это один и тот же человек. Ну, так же и звуки: если какое-нибудь [о] в одной позиции, а [

И вот тут вопрос: должен ли эти разные звуки обнимать, включать в себя один звуковой тип? Бодуэн де Куртенэ первый в мире сказал: нет, это совершенно не является необходимым. И вот тут-то камень преткновения, который разделил всех фонологов на разные лагеря. Только Московская лингвистическая школа унаследовала вот этот принцип Бодуэна де Куртенэ. Для этого нужна смелость: сказать, что в одну фонему могут включаться – в качестве тождественных элементов – совершенно разные звуки. В этом и ценность теории фонем.

Мы должны учить детей мыслить смело, не прикованно к фактической данности. Ну вот, физики – они же учат, что любой предмет падает с одинаковой скоростью: это не зависит от вещества предмета, от его размеров, от его формы. Есть одинаковая скорость падения предметов, одинаковое ускорение. Это же противоречит здравому смыслу: вы возьмите шар, сделанный из пуха, и шар, сделанный из меди. Медный шарик будет быстрее падать, чем пуховый! А физики говорят: падает с одинаковой скоростью, это воздух оказывает разное сопротивление. Разная вязкость воздуха, оказывается, значимая для пухового шара и не значимая для медного. Это противоречит нашей бытовой практике. Тем не менее физика, вот видите, начинает – впервые Галилей открыл еще в своем XVI веке, – физика не боится таких выводов, которые противоречат наглядности. И это очень важно: воспитывать смелость мысли, умение оторваться от наглядного и очевидного и вторгнуться в область истинного, которое далеко не всегда бывает очевидным. Вот так мы и должны говорить.

И так, представляете себе, фонема-то одна, это тождество, это одно и то же, это Настя Кувшинчикова и незнакомая девочка в другом совершенно обличье. Но вместе, в одной позиции, они не появляются. Значит, они не различители. Вот это надо донести до детей с помощью разных рассказов, с помощью разных уподоблений.

Ну, например: сначала гусеница, потом куколка, потом бабочка – чем это похоже на фонему? – спрашиваете вы, подбоченясь. Ученики отвечают: а это одно и то же, одно живое существо, но сначала один облик, потом, в другой момент времени (другая позиция), – другой совсем облик, потом, в третий момент времени (третья позиция), – совершенно иное существо – бабочка, не похожая ни на куколку, ни тем более на гусеницу. Вот такие примеры должны показать ученикам наглядно, что такое фонема.

Это трудно, поэтому на этом надо остановиться. Фонема – она перед гласным в русском языке, так же как в чувашском, может быть звонким, но только в русском языке может быть, а в чувашском – непременно – какое-нибудь хо[д]ы, но в другой позиции, на конце слова, – хо[т]. Вот тут сходство есть между [д] и [т], но оно бывает в некоторых случаях, однако не обязательно. Вот эта смелость мысли, что тождеством является то, что наглядно различно, я думаю, ученикам полезна, чтобы понять, что они пришли в мир, где много неожиданного.

И вот очень трудно сознанию человека – очень такому прямолинейному сознанию – признать, что разное – на самом-то деле одинаковое, и то, что одинаковое, – на самом деле, на уровне фонемы, – разное. Именно поэтому теория, восходящая к Бодуэну де Куртенэ, подверглась колоссальным нападкам, изничтожению в 40-е годы.

Аванесов Рубен Иванович (1902–1982)

Почему в 40-е годы? В 1930 году два больших ученых, Рубен Иванович Аванесов и Владимир Николаевич Сидоров, возродили теорию Бодуэна де Куртенэ. Они сказали, что именно только эта точка зрения верна. Если вы хотите функционально подойти к языку, то есть исходить из назначения звуков, понимать, как работает звук, то вы должны признать, что теория Бодуэна де Куртенэ совершенно верна, что в одну фонему, во-первых, надо обобщать звуки независимо от того, похожи они или не похожи, и, во-вторых, тогда надо признать, что некоторые фонемы совпадают и, следовательно, нейтрализуются: фонемы-то остаются разными, а звуки одни и те же.

Вот эта теория была выставлена в 1930 году в первый раз, так сказать, в полувозобновление. И она вызвала ненависть и злость. «Это идеализм!» Очень серьезные были возражения. Выпустил Рубен Иванович книжку, где излагает свои взгляды, – сейчас же в научном журнале статья о том, что это не только идеализм (в чем идеализм: отрывают фонему от материальной данности, отрывают обобщение, абстракцию от конкретности), а еще и добавляли: а так как есть такие случаи, когда нельзя восстановить фонему, например, сапог – [а] проверить нельзя, то, говорят, это еще и солипсизм – т.е. признание, что мир непознаваем. И вот ходили московские фонологи а) идеалистами, б) солипсистами.

Когда в 1979 г. вышла моя книжка по фонетике – «Современный русский язык. Фонетика» она называлась, – то в Ленинской библиотеке встречает меня серьезный, такой солидный дядя и говорит: «А я опубликую рецензию, что вы идеалист!». И стоит передо мной. Пришлось его вот так вот обойти. Встречает меня в другой раз в дверях, говорит: «А я опубликую рецензию, что вы антимарксист!». Хорошо, что там такая есть витринка маленькая. Я положил книжки и жду, когда он пройдет. Когда он пройдет – значит, можно было и мне пройти. А он потоптался-потоптался и все-таки пошел по своим делам.

Ну, это, вы скажете, он просто неумный был. Вы безусловно правы. Но вот он-то был уверен, что это антимарксизм и идеализм. На самом деле тут никакого нет ни идеализма, ни материализма, так же как таблица логарифмов – это не идеализм и не материализм. Так же как законы Ньютона, они философски совершенно нейтральны, так и эта теория не представляет собой ни материализма, ни идеализма, а просто обобщение фактов языка.

Партбюро в Институте русского языка обсуждает, можно ли послать статью одной сотрудницы, ученицы Рубена Ивановича Аванесова, за границу. Из-за границы пришло приглашение – изложить теорию Московской фонологической школы, и эта сотрудница очень умно и толково изложила эту теорию. Тогда была значительная изоляция русской науки – ее рассматривали как советскую науку, – и было очень желательно, чтобы узнали на Западе, какая мысль у нас существует. Партбюро, представляете, партбюро обсуждает вопросы фонологии! Решают, что статью послать нельзя, потому что это не наша фонология.

Вот какое было положение, довольно тяжелое. А почему? Я бы сказал, никакого особого, что ли, основания не было, вообще никакого основания не было. А почему? Теория требует известного напряжения мысли: надо признать, что наглядность не всегда бывает истиной в конечной инстанции. Вот этому-то и надо учить детей: что мир, в котором мы живем, он таит в себе неожиданности, он таинственен, он необычный.

Особенное возражение вызвало то, что надо изучать в одной морфеме. Да, сопоставлять в одной морфеме. И тут уже не всякие прощелыги, а серьезные ученые нам возражали: вы вводите понятие морфемы. Вы замечаете, как сом и сома – в одной морфеме, в одном корне; сам и сама – в одной морфеме, в одном корне; ход – и ходы или ходить – значит, сопоставляете опять в одном корне. Выведи, вынеси – в конце нейтрализован гласный, а вы говорите: надо сопоставлять в одной морфеме. Раз выведи – та же морфема в повелительном наклонении: веди, опять в одной и той же морфеме.

И, надо сказать, в таком случае надо отказаться от фонемы, потому что, не употребляя термина грамматики, мы останемся только при понятии «звуковой тип» – звуки, которые составляют какое-то физическое единство.

Имеем ли мы право бежать на второй этаж, который не построен? А ответ такой: понятие морфемы не вытекает из фонетических понятий, морфема не определяется через фонетические понятия. Мы строим не первый-второй этаж, а два коттеджа: один – фонетика, а другой – грамматика. И можем временно перетаскивать кирпичи из одного коттеджа в другой, потому что мы их строим одновременно, можем заимствовать кирпичи из одного коттеджа в другой.

Почему нужно непременно использовать морфему? Почему понятие морфемы необходимо в фонологии? А ведь может быть звуковое различие двоякой природы: либо это различие связано с тем, что в разных позициях представлена одна и та же фонема, либо это разные фонемы. Ну вот, например, будем сопоставлять слова годы и гудок. Можем ли мы сказать: под ударением [о] – годы, а без ударения [у] – гудок. И сказать: [о] чередуется с [у] – следовательно, это одна фонема? Не можем, потому что здесь различие вызвано не позицией, а тем, что просто это морфемы разного состава. Ведь морфемы могут быть разного состава! И если мы не введем критерий – нужно, чтобы была одна и та же морфема, – мы всегда будем путаться: почему же различие? Потому, что разный состав морфем, или потому, что разные позиции?

На пути утверждения этой теории встало очень много препятствий. Я вот хочу рассказать об одном замечательном споре Алексеем Николаевичем Гвоздевым, о котором я вам немножко говорил, – тот, кто изучал русский язык в разных аспектах, в том числе записывал речь своего сына.

Гвоздев принадлежал к сторонникам Ленинградской фонологической теории. О ней я немножечко скажу потом. И он хотел оспорить положение москвичей, что в одну фонему могут объединяться очень разные звуки. Вот [ы] и [и] – ну какие же разные эти два звука! Вот послушайте: [ы-ы-ы]! [и-и-и]! – похоже? Да совсем не похоже! Один – переднего ряда, другой – среднего ряда. Какая же это одна фонема? Это разные фонемы! Вот Ленинградская школа – между прочим, ее Петербургской называть ни в коем случае нельзя, потому что когда она господствовала, то Петербурга уже не было – и еще не было. Поэтому она Ленинградская. Значит, они шли по пути Крушевского: в одну фонему надо объединять только звуки, похожие друг на друга.

И Гвоздев нашел остроумнейший довод в пользу этого взгляда. «Значит, москвичи говорят, – повторял он укоризненно, – что [ы] и [и] – одна и та же фонема, потому что [ы], [и] всегда чередуются позиционно». Почему рабы – [ы]? Потому что раб, твердый согласный, а после твердого будет всегда [ы]. А почему кони или какие-нибудь ключи – [и]? А потому что мягкий согласный, а после мягкого всегда будет [и]; [ы] и [и] всегда чередуются позиционно. А раз так, это одна и та же фонема.

Ленинградцы придумали очень хорошее возражение: а как же Ылле – такое озеро есть в Казахстане. Ылле! В начале слова может быть [и]: ну, или – союз, Илья и множество других случаев. А тут, оказывается, есть еще и [ы]. Значит, в одной позиции [ы]лле – озеро и [и]ли – союз, значит, это разные фонемы. И еще они посмотрели на географическую карту – там они с десяток таких в Средней Азии нашли, где [ы] в начале. Москвичи отмахнулись, сказали: это экзотизмы. Если экзотизмы брать, то там невесть что будет, это особая, экзотическая, фонетика.

И тут подходит Гвоздев. Вот что он сказал, я сейчас передам, но перед этим еще одно предисловие. Еще москвичи говорили, что и – это одна фонема, и – одна фонема, и – одна фонема. Значит, попарно заднеязычные. Почему? А потому, что [к’], [г’], [х’] бывают только перед [и], [э], а во всех остальных случаях – твердый. Позиционно они взаимоисключены: рука – [к], руки – [к’], руке – [к’]; соха – [х], сохе – [х’], сохи – [х’]. Значит, москвичи говорили: объединяются попарно: фонема реализуется звуками [к] и [к’], фонема реализуется звуками [х] и [х’], а фонема реализуется звуками [г] и [г’]. И звуком [к]. Но не звуком [к’], потому что звук [к] будет на конце и перед другим согласным, а не перед [и], [э], перед [и], [э] не может [г] оглушиться, верно ведь? Значит, вот какие чередования.

И тут, опять я повторю, приходит Гвоздев и говорит: а вот есть такие слова: Кире – к Ире.

Получается, что фонемный состав один, а мы на слух слышим, что не один: [кы]ре – [к’и]ре-то различительно! Почему мы транскрибируем ре и ре, [к] и [к’] тут одинаково? А потому, что [к] и [к’] встречаются всегда в разных позициях и мы их объединили, вот. Почему мы объединили [ы] и [и]? А потому что [ы] и [и] встречаются всегда в разных позициях, вот посмотрите, и мы их объединили. Ведь если два звука встречаются всегда в разных позициях, они – одна фонема, не так ли? Покивайте головой. Если два звука всегда встречаются исключительно в разных позициях, это одна фонема? Вот, правильно. У нас единомыслие.

А так как [к] и [к’] встречаются всегда в разных позициях: [к’]-то перед [и], а [к]-то твердое перед [ы] – вот мы их и объединили. С другой стороны, [и] и [ы] встречаются всегда только в разных позициях: эта после мягкого, а эта после твердого – ну вот мы их и объединили.

Но оказалось, что эти два слова, два выражения с точки зрения фонологии совершенно тождественны. Но это же неверно! Мы же слышим, что к Ире и Кире – это не тождественно, что есть различие. Фонология должна учитывать, чем выражено различие. Положение тяжелое.

Реформатский Александр Александрович (1900–1978)

И вот после того, как, отвечая очень остроумному, талантливому, умному Гвоздеву, Александр Александрович проявил талантливость, остроумие и проницательность, в фонемную теорию вошло понятие «пограничный сигнал».

Но хочу использовать иные факты. Ну вот, скажем, между мягкими может быть только [

Значит, возник целый раздел фонетики и фонологии: изучение пограничных сигналов. Это я вам рассказал к тому, что иногда и часто в фонологии возникают всякие любопытные вещи.

Вот в этой книжке 2 есть особый раздел – «Фонема», где дается такое определение фонемы: «Фонема – это различительная единица языка, представленная рядом позиционно чередующихся звуков». Двустороннее определение: с одной стороны, это различительная единица языка, а с другой стороны, она – ряд позиционно чередующихся звуков.

Это тоже представляет известную трудность: различительная единица языка – она как бы целостность, она как бы какой-то орех, который представляет собой неразъемное целое, а с другой стороны, она похожа, скажем, на какое-то расчлененное множество – это ряд позиционно чередующихся звуков. Вот надо ученикам об этом рассказать и дать на наглядных примерах.

Какие примеры можно наглядно представить, чтобы дети образно представили фонему? Ну вот, например, как наглядно можно представить себе нейтрализацию? Как наглядно можно представить себе позиционное чередование, я уже показал на гусенице – куколке – бабочке: они очень разные, они – ряд каких-то чередующихся во времени стадий, но с другой стороны – это целостность и единство: существо-то одно! Если вы люди верующие, то можно вам сказать: это одно Божие создание. Бог не создавал сначала гусеницу, потом, подумав, куколку, потом, подумав, бабочку – это одно создание.

А как представить себе слабую позицию? В слабой позиции фонемы совпадают. Ну, вот такой картинкой можно: на свету различаются два существа, а поставили их в темноте – и они уже неразличимы. Но вот что очень важно: но по существу-то они разные! Ваня-то остался Ваней, а Петя-то остался Петей! Так же как сом – сома и сам – сама – там остались разные фонемы!

И детям очень интересно придумывать такие примеры. Ну, например: идет дождь, капает в лужу. Около лужи стоят два гусенка и смотрятся. Они, может быть, разные гусенки: у одного длиннее клюв, а у другого – меньше, но так как вода-то дрожит от капли, то в луже они отражаются совершенно одинаково. И вот с детишками попробовать такие примеры придумать, когда различное неразличимо. Это очень интересно.

Ну вот примеры на разные позиции.

Вова Бутузов начал писать глагол: с… – и задумался.

– Ты что пишешь? – спросила его Настя.

– Глагол хочу написать. Приставка – уже вот она, на бумаге. Сейчас дальше напишу.

– А я знаю, что дальше. Дальше – глухой согласный: к, т, п. Потому что после с должен быть глухой согласный. Ведь буква с передает глухой.

Права она или не права? Ну, детишки идут от примера. А может быть какое-нибудь сглазить – то есть после приставки может быть слабая позиция, и звонкий согласный эту позицию определяет.

А следующее задание: Бутузов написал ис— и задумался (ну, начало упражнения такое же).

– Что ты пишешь? – спросила Настя Кувшинчикова.

– Глагол хочу написать, приставка уже вот она. Сейчас дальше напишу.

– А дальше ты напишешь глухой согласный, – сказала Настя, – потому что после ис— с глухим согласным может идти только глухой согласный.

Права она или нет? Как можно это установить? Да просто по словарю. И по словарю дети проверят, что после ис— действительно всегда идет глухой согласный, потому что, если сонорный, будет излить, а не ис-; в словаре нет слова, где после ис— был бы звонкий согласный. Значит, Настя права: после ис— может быть только глухой согласный. А с чем это связано? А с тем, что приставка-то ис— пишется по иному закону, чем приставка с-: приставка с— всегда себя сохраняет, независимо от позиции, а приставка из— меняется по позиции и всегда отражает глухость последующего знака.

Теперь у меня осталось немножечко времени, и я хочу рассказать о Ленинградской школе. Почему москвичи не хотят признать ленинградцев, а ленинградцы – москвичей?

Щерба Лев Владимирович (1880–1944)

А они пошли по пути Крушевского. То есть объединяют в одну фонему только то, что подобно по звучанию. Причем обоснования этого тезиса нигде у них нет. Просто Щерба написал в одной своей работе, «Фонетике французского языка» – Щерба французский язык знал так же, как русский, – безупречно, поэтому у него труды по фонетике французского языка очень высоко ценятся, в первую очередь именно «Фонетика французского языка», его словарь французско-русский. Ну и он очень глубоко, тонко изложил особенности французской фонетики – и написал там вдруг ни с того ни с сего: если звук в каком-то случае представляет определенный звуковой тип, если фонема в каком-то случае выражена определенным звуковым типом, то этот звуковой тип всегда будет выражать данную фонему. Вот так примерно у него сказано. То есть свел фонему к звуковому типу. Обоснования нет, поэтому принять это невозможно. Это разные понятия.

Это звуковой тип, это одно понятие. Фонема – другое понятие: это смыслоразличитель. Если два звука не являются по отношению друг к другу смыслоразличителями, то они – одна фонема – это функциональный подход. Незачем его загрязнять совершенно иным подходом, смешивать со звуковым типом. Доводов никаких не приводят ленинградцы, поэтому думаю, что этот взгляд ленинградский неконкурентоспособен – видите, какие я торговые термины могу употреблять, уже научился. Неконкурентоспособен по отношению к московской теории, не может полноценно противостоять.

А почему Щерба этого не чувствовал – Щерба же умница был! Последняя работа Щербы – это «Грамматика русского языка», том I, 1953 год, а второе издание – 1956 год. Это академическая грамматика в ее первом издании. Фонетику писал Щерба.

Но это нелогично, потому что, с одной стороны, говорится, что позиционно чередующиеся звуки составляют одну фонему, а здесь от этого отступление: [а] и [э] позиционно чередуются, ан не одна фонема; [

Почему Щербу весело читать? А он любил ляпнуть. Возьмет да ка-а-ак ляпнет что-нибудь совершенно неожиданное! И вот ну так умно иногда нелогично высказывался, что после того, как он скажет какую-нибудь нелогичность, десяток лингвистов сидят и в затылке чешут: как бы разъяснить то, что неожиданно так предложил Щерба, и что бы другое можно было предложить?

Ну, я вам как-то говорил о том, что Фортунатов как-то сказал: существительное – это то, что склоняется, то есть изменяется по падежам и не изменяется по родам. Медведь потому существительное, что изменяется по падежам, но не по родам. А Щерба как раз сказал: наоборот, медведь потому склоняется, что животное обозначает.

И на самом деле: это ведь не так легко опровергнуть! Все животные обозначаются существительными. Если я сказал: видите, вот тут вот, в рамке, у меня название зверя – это какая часть речи? Вы, хотя ничего в рамке не видите, скажете: это существительное. Я вам не сказал, склоняется или не склоняется, а может быть, это окапи, которое не склоняется, но вы знаете, что это – существительное, потому что животное.

Вот, оказывается, еще получше, чем Фортунатов. По Фортунатову, окапи куда отходит? Фортунатов все неизменяемые слова – взял метелочку и смел в уголок, сказал: это бесформенные слова, ни к какой части речи не относятся. Так что у него окапи – это никакая часть речи. А Щерба, может быть, даже еще лучше придумал: окапи у него все-таки существительное, как нам подсказывает интуиция, хотя и не склоняется.

1 Учебник «Русский язык. 5-й класс». Под ред. М.В. Панова. М., 1995 – Прим. публикатора.

2 Учебник «Русский язык. 5-й класс». Под ред. М.В. Панова. М., 1995. – Прим. публикатора.

3 М.И. Матусевич – автор книги «Введение в общую фонетику». М., 1959

4 На этом месте магнитная пленка обрывается. Конец лекции восстановлен по тексту книги «Русский язык. Учебник для средней школы. 6-й класс». Под ред. М.В. Панова. М., 1997. С. 252.