Фотосинтез что это простыми словами

Процесс фотосинтеза: кратко и понятно и для детей

Содержание статьи

Что такое фотосинтез?

Растения получают все необходимое для роста и развития из окружающей среды. Этим они отличаются от других живых организмов. Для того, чтобы они хорошо развивались, нужны плодородная почва, естественный или искусственный полив и хорошая освещенность. В темноте ничего расти не будет.

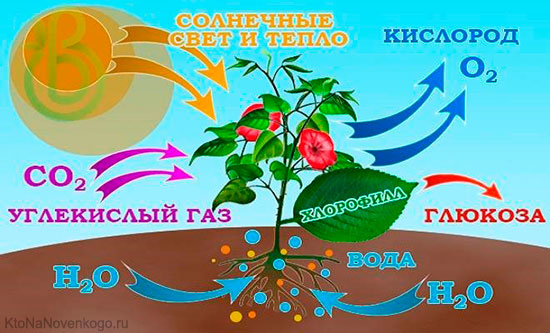

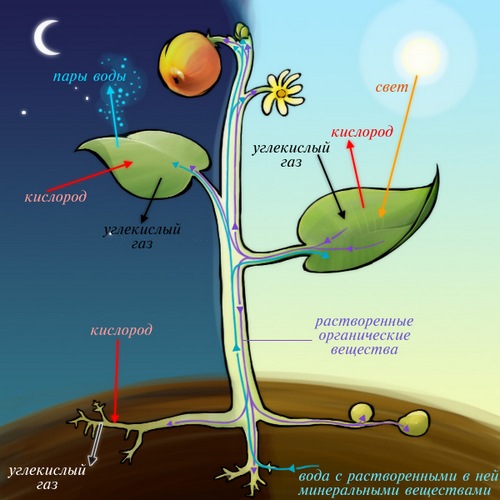

Почва является источником воды и питательных органических соединений, микроэлементов. Но деревья, цветы, травы нуждаются также в солнечной энергии. Именно под воздействием солнечных лучей происходят определенные реакции, в результате которых углекислый газ, поглощаемый из воздуха, превращается в кислород. Такой процесс называется фотосинтезом. Химическая реакция, протекающая под воздействием солнечного света, приводит также к образованию глюкозы и воды. Эти вещества жизненно необходимы для того, чтобы растение развивалось.

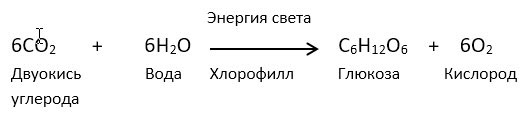

На языке химиков реакция выглядит так: 6CO2 + 12H2O + свет = С6Н12О6 + 6O2 + 6Н2О. Упрощенный вид уравнения: углекислый газ + вода + свет = глюкоза + кислород + вода.

Как растения поглощают свет

Верхняя часть листьев защищена восковым слоем (кутикулой) от потери воды и неблагоприятного воздействия погоды, вредителей. Его называют палисадным. Если внимательно посмотреть на лист, можно увидеть, что его верхняя сторона более яркая и гладкая. Насыщенный цвет получается за счет того, что в этой части хлоропластов больше. Избыток света может снизить способность растения производить кислород и глюкозу. Под воздействием яркого солнца хлорофилл повреждается и это замедляет фотосинтез. Замедление происходит и с приходом осени, когда света становится меньше, а листья начинают желтеть по причине разрушения в них хлоропластов.

Нельзя недооценивать роль воды в протекании фотосинтеза и в поддержании жизни растений. Вода нужна для:

Воду деревья, кустарники, цветы поглощают из почвы корнями, а далее влага поднимается по стеблю, переходит в листья по прожилкам, которые видны даже невооруженным глазом.

Световая и темновая фазы фотосинтеза

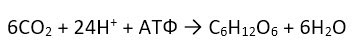

Темновая фаза фотосинтеза протекает без участия световой энергии. На данном этапе образуется глюкоза и кислород. При этом важно понимать, что образование глюкозы и кислорода происходит круглосуточно, а не только в ночное время. Темновой фаза называется потому, что для ее протекания присутствие света больше не нужно. Катализатором выступает АТФ, которая была синтезирована ранее.

Значение фотосинтеза в природе

Все растения зависимы от скорости протекания фотосинтеза. Солнечную энергию можно рассматривать в качестве фактора, который провоцирует или сдерживает рост. Например, в южных районах и областях солнца много и растения могут вырастать достаточно высокими. Если рассматривать то, как процесс протекает в водных экосистемах, на поверхности морей, океанов нет недостатка в солнечных лучах и в этих слоях наблюдается обильный рост водорослей. В более глубоких слоях воды существует дефицит солнечной энергии, что сказывается на темпах роста водной флоры.

Процесс фотосинтеза способствует формированию озонового слоя в атмосфере. Это очень важно, так как он помогает защитить все живое на планете от губительного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Что такое фотосинтез? История открытия процесса, фазы фотосинтеза и его значение.

Оглянитесь вокруг! Пожалуй, в каждом доме есть хотя бы одно зеленое растение, а за окном несколько деревьев или кустарников. Благодаря сложному химическом процессу происходящего в них фотосинтеза стало возможно зарождение жизни на Земле и существование человека. Разберем историю его открытия, суть процесса и реакции, которые протекают в разных фазах.

История открытия фотосинтеза

В настоящее время школьники впервые знакомятся со сложными процессами фотосинтеза уже в 6 классе.

Но еще 300-400 лет назад ответ на вопрос «откуда растения берут питательные вещества для строительства своих клеток?» занимал умы ученых во всем мире.

Первым и очевидным ответом было предположение, что из земли. Однако, в далеком 1600 году фламандский ученый Ян Батист ван Гельмонт решил проверить влияние почвы на рост растений и провел уникальный в своей простоте опыт. Естествоиспытатель взял веточку ивы и бочку с почвой. Предварительно их взвесил. А затем посадил отросток ивы в бочку с почвой.

Долгие пять лет ван Гельмонт поливал молодое деревце лишь дождевой водой. А через пять лет выкопал деревце, и вновь взвесил отдельно деревце и отдельно почву. Каково же было его удивление, когда весы показали, что деревце увеличило свой вес практически в тридцать раз, и совсем не походило на тот скромный прутик, что был посажен в кадку. А вес почвы уменьшился всего на 56 граммов.

Ученый сделал вывод. что почва практически не дает строительного материала растениям, а все необходимые вещества растение получает из воды.

После ван Гельмонта различные ученые повторили его опыт, и сложилась так называемая «водная теория питания растений».

Одним из тех, кто попытался возразить этой теории был М.В. Ломоносов. И строил он свои возражения на том, что на пустых, скудных северных землях с редкими дождями растут высокие, мощные деревья. Михаил Васильевич предположил, что часть питательных веществ растения впитывают через листья, но доказать свою теорию экспериментально он не смог.

И как часто бывает в науке, помог его величество случай.

Однажды нерадивая мышь, решившая поживиться церковными запасами, случайно перевернула банку и оказалась в ловушке. И через некоторое время погибла. К нашей удаче, эту мышь в банке обнаружил Джозеф Пристли, который был не просто священником, а по совместительству ученым-химиком, и очень интересовался химией газов и способами очистки испорченного воздуха. И тут церковным мышам не повезло. Они стали участницами различных опытов английского ученого.

Джозеф Пристли ставил под одну банку горящую свечу, а в другую сажал мышь. Свеча тухла, грызун погибал.

В наше время его самого зоозащитники посадили бы в банку, но в далеком 1771 году ученому никто не помешал продолжить свои опыты. Пристли посадил мышь в банку, где до этого потухла свеча. Животное погибло еще быстрее.

И тогда Пристли сделал вывод, что раз все живое на Земле до сих пор не погибло, Бог (мы же помним, что Пристли был священником), придумал некий процесс, чтобы воздух вновь был пригоден для жизни. И скорее всего, основная роль в нем принадлежит растениям.

Чтобы доказать это, ученый взял воздух из банки где погибла мышь, и разделил его на две части. В одну банку он поставил мяту в горшочке. А другая банка ждала своего часа. Через 8 дней растение не только не погибло, а даже выпустило несколько новых побегов. И он опять посадил грызунов в банки. В той, где росла мята — мышь была бодра и закусывала листиками. А в той, где мяты не было — практически моментально лежала дохлая мышиная тушка.

Опыты Пристли вдохновили ученых, и во всем мире начали отлавливать мелких грызунов и пытаться повторить его эксперименты.

Но мы же помним, что Пристли был священником и весь день, до вечерней службы мог заниматься исследованиями.

А Карл Шееле, аптекарь из Швейцарии, экспериментировал в домашней лаборатории в свободное от работы время, т.е. по ночам, и мыши дохли у него независимо от присутствия мяты в банке. В результате его экспериментов получалось, что растения не улучшают воздух, а делают его непригодным для жизни. И Шееле обвинил Пристли в обмане научной общественности. Пристли не уступил, и в результате противостояния ученых было установлено, что для восстановления воздуха растениям необходим солнечный свет.

Именно эти опыты положили начало изучению фотосинтеза.

Исследование фотосинтеза стремительно продолжалось. Уже в 1782 году, спустя всего лишь 11 лет после исследований Пристли, швейцарский ботаник Жан Сенебье доказал, что органоиды растений разлагают углекислый газ в присутствии солнечного света. И практически еще сто лет провальных и удачных экспериментов понадобилась ученым разных специальностей, чтобы в 1864 году немецкий ученый Юлиус Сакс смог доказать, что растения потребляют углекислый газ и выделяют кислород в соотношении 1:1.

Значение фотосинтеза для жизни на Земле

И теперь становится понятна важность процесса фотосинтеза для жизни на земле. Именно благодаря этому сложному химическом процессу стало возможно зарождение жизни на земле и существование человека.

Кто-то может возразить, что на Земле есть места, где не растут ни деревья ни кустарники, например, пустыни или Арктические льды. Ученые доказали, что доля кислорода, выделяемого зеленой массой лесов, кустарников и трав — т. е. растений, что обитают на поверхности суши, составляет всего около 20% газообмена, а 80% кислорода приходится на мельчайшие морские и океанские водоросли, которые потоками воздуха переносятся по всей планете, позволяя дышать животным в экстремальных, практически лишенных растительности регионах нашей удивительной планеты.

Благодаря фотосинтезу вокруг нашей планеты сформировался защитный озоновый экран, защищающий все живое на земле от космической и солнечной радиации, и живые организмы смогли выйти на сушу из глубин океана.

Подробнее о «великой кислородной революции» можно прочитать в учебнике «Биология 10-11 классы» под редакцией А.А. Каменского на портале LECTA.

К сожалению, в настоящее время кислород потребляют не только живые существа, но и промышленность. Уничтожаются тропические леса, загрязняются океаны, что приводит к снижению газообмена и увеличению дефицита кислорода.

Определение и формула фотосинтеза

Определение и формула фотосинтеза

Слово фотосинтез состоит из двух частей: фото — «свет» и синтез — «соединение», «создание». Если подходить к определению упрощенно, то фотосинтез — это превращение энергии света в энергию сложных химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов. У зеленых растений фотосинтез происходит в хлоропластах.

Схема фотосинтеза, на первый взгляд, проста:

Вода + квант света + углекислый газ → кислород + углевод

или (на языке формул):

Если копнуть поглубже и посмотреть на лист в электронный микроскоп, выяснится удивительная вещь: вода и углекислый газ ни в одной из структурных частей листа непосредственно друг с другом не взаимодействуют.

Фазы фотосинтеза

К фотосинтезу способны не только растения, но и многие одноклеточные животные благодаря специальным органоидам, которые называются хлоропласты.

Хлоропласты — это пластиды зеленого цвета фотосинтезирующих эукариот. В состав хлоропластов входят:

Сложный процесс фотосинтеза состоит из двух фаз: световой и темновой. Как понятно из названия, световая (светозависимая) фаза происходит с участием квантов света. Название темновая фаза вовсе не означает, что процесс происходит в темноте. Более точное определение — светонезависимая. Т.е. для реакций, происходящих в этой этой фазе, свет не нужен, а протекает она одновременно со световой, только в других отделах хлоропласта.

Многие делают ошибку, говоря, что в процессе фотосинтеза происходит производство растениями такого необходимого человечеству кислорода. На самом деле фотосинтез — это синтез углеводов (например, глюкозы), а кислород — лишь побочный продукт реакции.

Световая фаза фотосинтеза

Световая фаза фотосинтеза происходит на мембранах тилакоидов. Фотон света, попадая на хлорофилл, возбуждает его и происходит выделение электронов и скопление отрицательно заряженных электронов на мембране. После того, как хлорофилл потерял все свои электроны, квант света продолжает воздействовать на воду, вызывая фотолиз Н2О.

Положительно заряженные протоны водорода накапливаются на внутренней мембране тилакоида.

Получается такой бутерброд: с одной стороны отрицательно заряженные электроны хлорофилла, с другой – положительно заряженные протоны водорода, а между ними – внутренняя мембрана тилакоида.

Гидроксильные ионы идут на производство кислорода:

Когда количество протонов водорода и электронов достигает максимума, запускается специальный переносчик — АТФ-синтаза. АТФ-синтаза выталкивает протоны водорода в строму, где их подхватывает специальный переносчик никотинамиддинуклеотидфосфат или сокращенно НАДФ. НАДФ — специфический переносчик протонов водорода в реакциях углеводов.

Прохождение протонов водорода через АТФ-синтазу сопровождается синтезом молекул АТФ из АДФ и фосфата или фотофосфорилированием, в отличие от окислительного фосфорилирования.

На этом световая фаза фотосинтеза заканчивается, а НАДФН+ и АТФ переходят в темновую фазу.

Повторим ключевые процессы световой фазы фотосинтеза:

У некоторых растений фотосинтез идет по упрощенному варианту, который называется «циклическое фосфорилирование» и разбирается этот процесс в учебнике «Биология 10-11 классы» под редакцией А. А. Каменского на портале LECTA.

Что такое фотосинтез? Как происходит процесс фотосинтеза

Для всех живых организмов на нашей планете источником жизни является солнечный свет, без которого она не зародилась бы вовсе.

Фотосинтез – это процесс образования глюкозы и кислорода из углекислого газа и воды. В нем обязательно участвуют свет и специальные пигменты, которые называют фотосинтетическими.

Фотосинтетические пигменты

Фотосинтетические пигменты – это вещества, поглощающие энергию света. Существуют три вида этих пигментов: хлорофиллы, каротиноиды и фикобилины.

Самыми важными для фотосинтеза являются хлорофиллы. Они находятся во всех зеленых частях растений: листьях, стебле. Именно они дают зеленую окраску растениям. Свое название они получили от двух греческих слов: «хлорос» – зеленый, «филлион» – лист.

Все зеленые пигменты хлорофиллы хранятся в специальных контейнерах внутри клетки, которые называются хлоропластами. В каждой клеточке листа содержится 20–50 хлоропластов и все они участвуют в процессе фотосинтеза.

Интересно, что хлоропласты имеются не только у растений. Некоторые бактерии и протисты имеют эти органоиды, что позволяет им также производить кислород.

Каротиноиды имеют оранжевую, красную, желтую окраску. Они дают красивый цвет листьям осенью. Яркие цвета моркови, лимона, яблок, арбуза не обходятся без каротиноидов.

Красные водоросли содержат фикобилины красного или синего цвета, которые помогают им поглощать солнечный свет, находясь глубоко на морском дне.

Опыт, который расширил понимание фотосинтеза

Интересный опыт провёл в 1771 году английский химик Джозеф Пристли. В два закрытых стеклянных сосуда он поместил по мыши с той разницей, что к одной из мышек он положил веточку мяты. Благодаря кислороду, выделяемому мятой, мышь жила длительное время, тогда как вторая мышь задыхалась и умирала. В дальнейших опытах Пристли понял, что эксперимент возможен только на свету. В темноте веточка мяты не помогала, и все мышки погибали.

Так он установил, что зелёные части растений способны выделять кислород, необходимый для дыхания.

Как проходит процесс фотосинтеза

Фотосинтез происходит в две фазы: световую и темновую. Обе фазы протекают в хлоропластах листа растения.

Во время световой фазы необходим солнечный свет. В этой стадии обязательно участвует вода и в конце формируются вещества с большим запасом энергии: АТФ (аденозинтрифосфат) и НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат). Они нужны для темновой фазы. Кроме этого выделяется кислород как побочный продукт. Далее он уходит из клеток листа и начинается темновая фаза фотосинтеза.

Главные условия для темновой фазы – это отсутствие света, наличие воды, углекислого газа и АТФ с НАДФ из световой фазы. В конечном итоге образуется глюкоза и большое количество энергии.

Почему фотосинтез невероятно важен для всех живых организмов

Вся жизнь на планете Земля обязана фотосинтезу. Этот процесс – единственный поставщик кислорода для всех живых организмов. Из кислорода образовался и поддерживается до сих пор озоновый слой, который охраняет нас от опасного ультрафиолетового излучения.

Фотосинтез регулирует содержание углекислого газа в атмосфере и держит его на относительно постоянном уровне.

Глюкоза накапливается в растениях в виде крахмала. Он является запасным питательным веществом для растения.

Что такое фотосинтез

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Все живое на земле обязано своим существованием одному очень важному процессу, который проходит в клетках растений и некоторых бактерий — фотосинтезу.

Что это такое, какова история открытия процесса фотосинтеза, что он из себя представляет и что происходит в две его основные фазы — световую и темновую.

Постараюсь все это описать максимально кратко и понятно. Будет интересно, не переключайтесь.

Фотосинтез — это.

Термин имеет древнегреческие корни: «фото» — свет и «синтез» — это соединение.

Фотосинтез – это сложная химическая реакция, в ходе которой энергия солнечного света (реже – инфракрасного излучения) преобразуется в энергию химическую при активном участии фотосинтетических пигментов (у растений – хлорофилла, у бактерий – бактериохлорофилла и бактериородопсина).

Более кратко и понятно фотосинтез можно охарактеризовать как процесс, на протяжении которого происходит образование органического вещества из неорганических субстанций.

Важнейшими результатами фотосинтеза у растений являются:

У фотосинтезирующих бактерий фотосинтез проистекает несколько по-другому: там генератором кислорода является не вода, а сероводород (H2S). Однако суть явления от этого не меняется: в его основе лежит процесс, характеризующийся перенесением электронов от молекул-поставщиков (доноров) к принимающим структурам (акцепторам).

Зайдя в лес, мы сразу же ощущаем, как легко там дышится.

Причина тому – богатое содержание в воздухе кислорода, выделяемого в атмосферу зелёной растительностью (деревьями, кустарниками, травами, мхами и т.д.) в результате фотосинтеза.

В шахте или пещере нет ни растений, ни света, поэтому там мы задыхаемся, рискуя потерять сознание. На этом элементарном примере легко понять, какую огромную роль играет фотосинтез для обеспечения жизни на нашей планете. Поговорим об этом подробнее.

История изучения

Первая попытка проникнуть в тайны фотосинтеза была предпринята в XVIII веке, когда было обнаружено, что растения на свету выделяют кислород (О2), необходимый для дыхания и горения.

Дальнейшие опыты показали, что кроме выделения кислорода растения поглощают из воздуха углекислый газ, синтезируя при этом органическое вещество при участии воды и света.

В XIX веке удалось выделить хлорофиллы, а позже разделить и изучить пигменты по отдельности благодаря экспериментам по освещению листьев растений фотонами света с разной длиной волны. Выяснилось, что интенсивность фотосинтеза взаимосвязана со спектром поглощения хлорофилла.

В ХХ веке была раскрыта окислительно-восстановительная сущность фотосинтеза и механизм его отдельных стадий. Наконец, американский биохимик М.Кальвин, используя меченые изотопы углерода, подробно описал процесс усвоения растениями углекислого газа, за что был удостоен Нобелевской премии.

Фотосинтез в биологии

Фотосинтез в биологии – это выделение кислорода и органических веществ из неорганических субстанций под действием световой энергии.

Он присущ всем организмам, использующим свет для получения питательных веществ из неорганических соединений (в научном мире их называют фотоавтотрофами).

Растения-фотоавтотрпы впитывают из воздуха углекислый газ, а из почвы – воду, образуя глюкозу, которая в дальнейшем преобразуется в крахмал. Последний служит для растения питательной средой и источником энергии.

Формула фотосинтеза для зелёных растений в упрощённом виде выглядит следующим образом:

Важно ещё раз отметить, что молекулы кислорода отщепляются именно из воды, а не из двуокиси углерода.

Реакция фотосинтеза протекает на клеточном уровне в хлоропластах, содержащих главный пигмент – хлорофилл, который поглощает и трансформирует солнечную энергию. Он же придаёт растениям (в том числе водорослям) зелёную окраску.

Хлоропласты содержатся как в листьях, так и в стеблях растений (большей частью всё-таки в листьях). Их структура очень сложная и состоит из следующих основных элементов:

Даже такие примитивные растения как мхи, практически не имеющие корней и сосудистой ткани, мало приспособленные к жизни на суще, содержат хлоропласты и хлорофилл в своих клетках, что позволяет им полноценно участвовать в фотосинтезе.

Световая и темновая фазы фотосинтеза

В фотосинтезе различают две фазы: световую и темновую.

Световая фаза связана с солнечным излучением, обеспечивающим протекание химических реакций. Следующая за ней темновая фаза – светонезависимая (о чём говорит само название).

Световая фаза

На данной стадии в тилакоидах хлоропластов происходит образование высокоэнергетических продуктов: АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) и НАДФ (фермент, который используется в качестве восстановителя).

Главный пигмент фотосинтеза – хлорофилл. Его молекулы улавливают световое излучение, а входящие в состав молекул электроны «запрыгивают» на другой (более высокий) энергетический уровень, захватываются принимающей средой (акцептором) и передаются по электрохимическим цепям к мембранам тилакоидов.

Там же накапливаются и протоны водорода, что приводит к созданию электрохимического градиента (потенциала), необходимого для синтеза АТФ и образования ферментов.

На тилакоидных мембранах образуются две разновидности фотосистем, которые испускают электроны под действием света. Электроны первой системы участвуют в восстановлении НАДФ, электроны второй – в синтезе АТФ.

Именно во второй системе происходит фотолиз воды – расщепление водной молекулы с выделением кислорода и образованием протонов водорода.

Таким образом, световая фаза охватывает три важнейших процесса:

Кислород выбрасывается в атмосферу, а АТФ и НАДФ перемещаются в строму хлоропласта, где принимают участие в реакциях темновой фазы.

Темновая фаза

В темновой фазе, протекающей в строме хлоропласта, происходит восстановление углекислого газа до глюкозы. При этом используется энергия АТФ и восстановительная сила НАДФ, то есть ресурсы, накопленные в период прохождения световой фазы.

Последовательность реакций, итогом которых является выделение глюкозы, получила название «цикл Кальвина» (в честь вышеупомянутого американского биохимика). Он выражается следующей формулой:

На самом деле кроме глюкозы образуются и другие органические соединения, такие как жирные кислоты, аминокислоты, нуклеотиды, гликолипиды. Протоны водорода, полученные в результате фотолиза воды и связанные в молекулах НАДФ, участвуют в синтезе углеводов.

Поскольку для реакций темновой фазы световая энергия не требуется, они могут протекать как на свету, так и в темноте.

Заключение

Роль зелёных растений на Земле метко охарактеризовал великий русский учёный К. Тимирязев (он назвал эту роль космической):

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Нередко цветоводы-любители удивляются, что культура погибла, хотя сами же поставили ее в комнату без окон. А если бы они знали, что такое фотосинтез и какое значение он имеет для растений, то не допустили бы такой ошибки. Хотя этот процесс кажется очень сложным и непонятным, он имеет прикладное значение для людей, которые хоть как-то связаны с растениями.

Появление фотосинтеза, уж точно не меньшая загадка, чем возникновения человека на Земле!

Фотосинтез: все, что надо о нем знать

Содержание:

Определение

Процесс фотосинтеза является одним из важнейших биологических процессов, протекающих в природе, ведь именно благодаря ему происходит образование органических веществ из углекислого газа и воды под действием света, именно это явление и называют фотосинтезом. И что самое важное, в процессе фотосинтеза происходит выделение кислорода, жизненно необходимого для существования жизни на нашей удивительной планете.

История открытия

История открытия явления фотосинтеза уходит своими корнями на четыре века в прошлое, когда в далеком 1600 году некий бельгийский ученый Ян Ван Гельмонт поставил не сложный эксперимент. Он поместил веточку ивы (предварительно записав ее начальный вес) в мешок, в котором также находилось 80 кг земли. А затем на протяжении пяти лет растение поливалось исключительно дождевой водой. Каким же было удивление ученого, когда по прошествии пяти лет вес растения увеличился на 60 кг, при том, что масса земли уменьшилась всего лишь на 50 грамм, откуда взялась столь внушительная прибавка в весе, так и оставалось для ученого загадкой.

Следующий важный и интересный эксперимент, ставший преддверием к открытию фотосинтеза, был поставлен английским ученым Джозефом Пристли в 1771 году (любопытно, что по роду своей профессии мистер Пристли был священником англиканской церкви, но в историю вошел именно как выдающийся ученый). Что же сделал мистер Пристли? Он поместил мышь под колпак и через пять дней та умерла. Затем он снова поместил еще одну мышь под колпак, но в этот раз вместе с мышкой под колпаком была веточка мяты и в результате мышь осталась живой. Полученный результат навел ученого на мысль, о том, что существует некий процесс, противоположный дыханию. Еще одним важным выводом этого эксперимента стало открытие кислорода, как жизненно необходимого всем живим существам (первая мышка умерла от его отсутствия, вторая же выжила, благодаря веточке мяты, которая в процессе фотосинтеза как раз создала кислород).

Так был установлен факт, что зеленые части растений способны выделять кислород. Затем уже в 1782 году швейцарский ученый Жан Сенебье доказал, что углекислый газ под воздействием света разлагается в зеленых органоидах растений – фактически была открыта еще одна сторона фотосинтеза. Затем еще через 5 лет французский ученый Жак Бусенго обнаружил, что поглощение растениями воды происходит и при синтезе органических веществ.

И финальным аккордом в череде научных открытий связанных с явлением фотосинтеза стало открытие немецкого ботаника Юлиуса Сакса, которому в 1864 году удалось доказать, что объем потребляемого углекислого газа и выделяемого кислорода происходит в пропорции 1:1.

Значение в жизни человека

Если представить образно, то лист любого растения можно сравнить с маленькой лабораторией, окна которой выходят на солнечную сторону. В этой самой лаборатории идет образование органических веществ и кислорода, являющегося основой для существования органической жизни на Земле. Ведь без кислорода и фотосинтеза на Земле просто бы не существовало жизни.

Но если фотосинтез столь важен для жизни и выделения кислорода, то как живут люди (да и не только люди), например в пустыне, где минимум зеленых растений, или например, в индустриальном городе, где деревья редкость. Дело в том, что на долю наземных растений приходится всего 20% выделяемого в атмосферу кислорода, остальные же 80% выделяются морскими и океанскими водорослями, недаром ведь мировой океан порой называю «легкими нашей планеты».

Формула

Общую формулу фотосинтеза можно записать следующим образом:

Вода + Углекислый газ + Свет > Углеводы + Кислород

А вот такой вид имеет формула химической реакции фотосинтеза

Значение для растений

А теперь попробуем ответить на вопрос, для чего нужен фотосинтез растениям. В действительности обеспечение кислородом атмосферы нашей планеты, далеко не единственная причина протекания фотосинтеза, этот биологический процесс жизненно необходим не только людям и животным, но и самим растениям, ведь органические вещества, которые образуются в ходе фотосинтеза, составляют основу жизнедеятельности растений.

Как происходит

Главным двигателем фотосинтеза является хлорофилл – специальный пигмент, содержащийся в клетках растений, который помимо всего прочего отвечает за зеленую окрасу листьев деревьев и прочих растений. Хлорофилл представляет собой сложное органическое соединение, обладающее к тому же важным свойством – способностью к поглощению солнечного света. Поглощая его, именно хлорофилл приводит в действие ту маленькую биохимическую лабораторию, содержащуюся в каждом маленьком листочке, в каждой травине и каждой водоросли. Далее происходит химическая реакция фотосинтеза (формулу смотрите выше) в ходе которой и происходит преображение воды и углекислого газа в необходимые растениям углеводы и необходимый всему живому кислород. Механизмы фотосинтеза являются гениальным творением природы.

Также процесс фотосинтеза состоит из двух стадий: светлой и темновой. И ниже мы детально напишем о каждой из них.

Световая фаза

Эта фаза осуществляется на мембранах тилакойдов. Что же такое эти тиалакойды? Тилакойды это структуры, находящиеся внутри хлоропластов и ограниченные мембраной.

Порядок процессов световой фазы фотосинтеза выглядит так:

Темновая фаза

Эта фаза фотосинтеза протекает в стромах хлоропластов. Именно в ее ходе происходит выделение кислорода, а также синтез глюкозы. Можно подумать исходя из названия, что темновая фаза фотосинтеза происходит исключительно в темное время суток. На самом деле это не так, синтез глюкозы происходит круглосуточно, просто на этом этапе энергия света больше не расходуется и попросту она не нужна.

Видео

И в завершение интересное образовательное видео про фотосинтез.

Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка

При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту pavelchaika1983@gmail.com или в Фейсбук, с уважением автор.

Эта статья доступна на английском языке – Photosynthesis.