Харчевня чайная трактир чем различались

Из истории общепита в старой России

Перефразируя классика, мы можем смело утверждать: какой же русский не любит вкусной еды… Как и где питались наши предки сто-двести лет тому назад? Какими были заведения общественного питания? История эта увлекательна и интересна.

Такие исконные заведения общепита, как корчма, что от слова «кормить», известны в древности у всех славян, и само это слово есть во всех славянских языках. Если же мы обратимся к более поздней русской традиции, то обнаружим два вида «точек общепита» — кабак и постоялый двор (трактир), соединявший услугу проживания и питания. Так было вплоть до начала XIX века.

«Кабак» — слово татарское. Несмотря на принадлежность этого народа к мусульманской вере с ее запретом на алкоголь, кабаки с самого начала позиционировались как сугубо питейные заведения. А возникли они еще при Иване Грозном.

Кабаки пользовались дурной славой. В просвещенном XVIII столетии их попытались выделить, требуя вывешивать на «рассадники пьянства» красный флаг. Чем было обусловлено такое решение? Красный цвет, действительно, приметен издалека. А еще его традиционно связывают с цветом носа пьяницы. В советское время ходила даже такая антисоветская поговорка: «Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одного».

Впрочем, государство видело в этих заведениях свой интерес.

В 1722 году по указу Петра I начал строиться Петровский кабак на Невской перспективе. Там предполагалась продажа исключительно отечественных алкогольных напитков. Государству требовались финансы, которые, по словам Петра I, «суть артерии войны».

В Петербурге имелось три винных склада, которые обеспечивали вином и водкой все кабаки. К середине XVIII века исследователи насчитывают в тогдашней российской столице более 120 кабаков. Иногда в кабаках к чарке прилагались легкие закуски вроде хлеба и колбасы.

И вновь о цвете: в начале XX столетия в столице, то есть в Санкт-Петербурге, вышло распоряжение, по которому питейные заведения, где торговали навынос, должны были иметь вывески зеленого цвета, а у торгующих «распивочно» — наполовину зеленые, наполовину желтые.

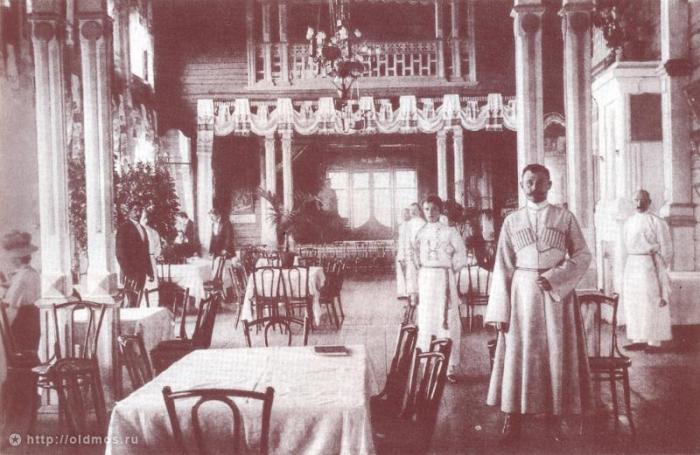

В противовес кабаку трактир был почти что европейским заведением — журналист Фаддей Булгарин в XIX веке писал: «Русский трактир есть место столкновения старинной Руси с Европою». В столичных трактирах нередко предусматривались отдельные национальные блюда для иностранцев, но обязательно присутствовал значительный ассортимент традиционных блюд русской кухни. Перед обедом гостю подносили чарку водки «с прикускою хлеба и сыру или колбасы, сельдей, анчоусов и пр., а после обеда — чашку крепкого кофею». Как писал Булгарин, «образованная Европа решила, что порядочный человек должен есть хорошо, — и вот из этих двух стихий, старинного русского пити и европейского есть, составилось одно целое, которое. приняло уже свой собственный характер. » В трактире гостей обслуживали как в общем зале, так и «в номерах».

Трактиры делились на несколько групп по уровню сервиса, составу посетителей, разнообразию кухни. Вельможи, богачи, помещики считали обязанностью хотя бы раз в месяц пообедать по-русски. В русском трактире. Современники с упоением вспоминали о вымороженных щах с подовыми пирогами, стерляжьей ухе, поросенке под хреном, блинах со свежей икрой, о песенниках, плясунах и шутах, услаждавших вкус, зрение и слух.

Мода на все французское появилась в России еще в XVIII веке. Однако подлинным ее расцветом стало XIX столетие, ознаменовавшееся «грозой двенадцатого года». Даже захудалые дворянские семейства обзаводились гувернерами и поварами из пленных французов. Посланцы страны галлов во множестве устремляются в Россию. И несут в том числе и европейские традиции гостиничного и ресторанного дела. Страна, знавшая лишь кабаки да трактиры, знакомится с искусством публичного обеда и ужина «самым изысканным образом». Посещение ресторана становится неотъемлемым атрибутом жизни «благородного» человека.

У французов, открывавших «ресторации» и отели, были конкуренты — пылкие и страстные итальянцы. За желудки россиян соревновались представители этих двух романских стран. Победила Франция — в России возобладали рестораны французского типа, а французская кухня на долгие годы стала эталоном.

В 1860-е годы начался бурный расцвет Москвы. Прежде сонная «первопрестольная» превращалась в торговый, театральный и культурный центр России. Это манило предпринимателей и торговцев, художников и литераторов, представителей богемы. Даже лучшие трактиры уже не могли удовлетворить запросы новых москвичей. А еще мощным стимулом для развития ресторанного дела стали помещики, которые после отмены крепостного права проматывали проданные имения. Знаменитый Гиляровский дал этому периоду ресторанной истории емкое определение «барский».

Правда, вплоть до 1860-х годов рестораном в Москве считался лишь «Славянский базар». Все остальные, как и встарь, имели статус трактиров.

Последние десятилетия XIX и начало XX века отмечены тесными торговыми и деловыми связями России и Франции, что дало новый толчок развитию ресторанного дела в Москве.

Для французских рестораторов Москва стала лакомым куском. Этот бизнес почти не встречал серьезной конкуренции, а рынок был поистине необъятен. С самого начала рестораны отличались от российских заведений питания тем, что в них трудились почти всегда настоящие французы или повара с фамилией, звучавшей по-французски. Соответственно, подавались блюда французской кухни. К иностранцам традиционно относились с большим пиететом. Вот что говорили современники о них:

«Иностранец во всех своих операциях тоньше, расчетливее, дальновиднее. »; «У иностранца вы встретите образцовое обхождение, каким московский торговец посетителя не балует».

В те же 1860-е годы в Москве славился выходец из Франции Люсьен Оливье. Повар от бога, изобретатель знаменитого салата. Салат во всем мире называют русским, хотя изначально наши соотечественники считали его блюдом французской кухни. Оливье приглашали для устройства званых обедов в самые богатые семейства «второй столицы». Только он может устроить настоящее пиршество, говаривали о знаменитом французе.

С Оливье связана и история одного из самых знаменитых ресторанов первопрестольной — «Эрмитажа» на Трубной площади. Место это считалось злачным. Здесь помещался трактир «Крым», где, по свидетельству Гиляровского, «утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции». А в огромном подвальном этаже располагался «Ад», по сути, главный притон московского криминального мира. Даже полиция не отваживалась переступать порог этого заведения, чье мрачное название было ему под стать.

Гиляровский в своем очерке «На Трубе», посвященном Трубной площади, повествует об обстоятельствах, благодаря которым появился на этой площади трактир «Эрмитаж». В 1860-е годы было еще множество любителей нюхательного табака. В особом почете у них был «авторский» продукт, по-особому растираемый с различными добавками владельцами табачных лавок. И вот в лавке одного такого мастера на Трубной площади встретились богатый московский купец Яков Пегов и известный в Москве повар-француз Люсьен Оливье. Сблизило их пристрастие к нюхательному табаку сорта «Бергамот», что и продавался в этой лавке. Так родился их совместный проект образцового французского ресторана. Пегов купил громадный пустырь вблизи Трубной площади, где и было выстроено шикарное здание с великолепными залами, отдельными кабинетами, сверкавшими зеркалами, люстрами и дворцовой роскошью отделки и меблировки. Владельцы нового ресторана «Эрмитаж» заодно замостили площадь и окрестные улицы, которые прежде, особенно по весне, были непроходимы. Установили фонари. Дела заведения вели три француза. В кухне царствовала парижская знаменитость — повар Дюге, для избранных гостей обеды готовил Мариус, а Оливье взял на себя общее руководство.

В конце XIX столетия ушел из жизни Оливье. Уехали на родину его соратники повара-французы. Однако «Эрмитаж» по-прежнему считался «французским» рестораном. Новые владельцы придали ему еще больше роскоши и шика.

В 1917 году ресторан был закрыт. После недолгой реанимации в нэповские времена был превращен во второразрядную гостиницу «Дом крестьянина». Затем в бывшем гастрономическом царстве разместилось издательство.

Кстати, о гостиницах. Со второй половине XIX столетия почти при всех отелях Москвы имелись рестораны, которые носили одноименные названия: «Дрезден», «Европа», «Лейпциг», «Альпийская роза» на Софийке, «Шеврие» в Газетном переулке, «Дюссо» на Неглинной, «Англия» на Петровке, «Славянский базар» на Никольской, «Прага» у Арбатских ворот, «Автандилов» и «Менабде» на Тверской, «Бар» на Неглинном проспекте, «Берлин» на Рождественке, «Билло» на Большой Лубянке и пр. Постепенно в таких заведениях возник своеобразный синтез русской и французской кухонь. Французские повара осваивали традиционные русские щи и кулебяки, блины и расстегаи. Естественно, придавая им неповторимый французский оттенок и шарм.

История общественного питания в России

Как менялась сфера общественного питания — Antenna Daily изучает историю вопроса.

Первый этап (Древняя Русь–XVII век) характеризуется появлением и развитием первого доступного всем слоям населения предприятия общественного питания – корчмы. Корчма является исконно славянским учреждением. В начале своего существования и до начала XII века корчма была вольной, т.е. служила для народа трибуной, с которой общественные деятели того времени обсуждали различные дела и мероприятия.

В 1545 г. по Указу Ивана Грозного славянскую корчму сменил татарский кабак («государев кабак»), где была запрещена продажа любой еды, можно было только подавать напитки. Утолять голод простой люд ходил в харчевни. Харчевню мог завести любой человек, но продавать там какие-либо алкогольные напитки запрещалось. Кабаки стали давать большой доход и постепенно превратились в единственное место, где разрешалось торговать алкоголем. Кабаки обычно располагались в людных местах – на пристанях, ярмарках, при таможнях, у торговых рядов, бань. В XVII веке они стали неотъемлемой частью российских посадов.

Второй этап (начало XVIII–середина XIX века). Начало XVIII столетия ошеломило россиян всевозможными новшествами. Петровская эпоха своими законами утверждала абсолютное всесилие власти монарха. Образцом стал уклад жизни Западной Европы.

В кабаках работала «чернь». В крупных городах, в столице прежние питейные заведения для простонародья уже не могли соответствовать запросам более «чистой» публики. В развитых промышленных городах потребовались иные условия для городской «публичной» жизни: необходимы были пристанища для приезжих, места для общения, деловых встреч. Вместе с Петровскими реформами в быт россиян входит трактир, или как его еще называли в столицах – «вольный дом», в котором вместе с выпивкой посетителям предлагали еду, где можно было более цивилизованно провести время.

К середине столетия в европеизированном Петербурге появились герберги – трактирные дома с квартирами и постелями. Герберги стали прообразом современных гостиниц, «со столом» для приезжающих.

В 1795 г. была проведена реформа системы общественного питания. В этом году окончательно во всей Российской Империи была введена откупная система с правом получения прибыли как с напитков, так и с еды. Так в России возродилась исконно славянская корчма – место, где одновременно можно было получить еду и напитки.

В начале XVIII века в Санкт-Петербурге появились первые кухмистерские, или «кухмистерские столы». Эти заведения были рассчитаны на публику со скромным достатком — ремесленников, мелких чиновников, небогатых купцов. Обед из трех-четырех блюд в кухмистерской обходился довольно дешево — примерно 35–45 копеек. Посетителям, которые постоянно столовались в таких заведениях, было выгоднее покупать абонементы на обеды — 10-рублевый билет давал рублевую скидку.

В зависимости от национальности хозяина такого заведения, посетителям предлагали польские, немецкие, татарские, кавказские блюда. Но самыми популярными были греческие кухмистерские, меню которых, однако, не имело практически никакого отношения к греческой кухне. В них подавали разнообразные русские супы, вторые блюда, выпечку.

Популярность кухмистерские обрели не только из-за относительной дешевизны еды, но и благодаря тому, что всегда располагались в центре города и работали с утра до ночи. Впрочем, имели кухмистерские один ощутимый минус — поскольку чаще всего они находились в подвалах, в них было грязно и душно.

Практические все кухмистерские продавали обеды «на дом». Готовые блюда разносили студентам, квартирантам и холостякам: они не имели достаточно денег, чтобы держать свою кухню и кухарку, но предпочитали обедать дома. Во многих кухмистерских можно было не только пообедать или поужинать, но и отпраздновать торжество: юбилей, крестины, свадьбу. Некоторые из них специализировались на поминальных обедах — такие располагались рядом с кладбищами.

Третий этап (середина XIX века–1917 г.). Ресторан как особая категория «заведений трактирного промысла» состоялся в начале XIX века. Первый русский ресторан открылся в 1805 г. в Петербурге при «Отеле дю Норд».

В 1835 г. Николай I утвердил новое «Положение о трактирных заведениях в Санкт-Петербурге». Ресторации, гостиницы, кофейные дома, трактиры и харчевни были выделены в «трактирные заведения» с особыми правилами работы. С этого момента в России трактиры расцвели, превратившись из низкопробных забегаловок в национальные заведения русской кухни. Основными посетителями хороших трактиров была молодежь, а также лица торгового сословия.

Предвестником демократизации ресторанного дела стало появление нового формата заведений. В 1841 г. итальянский кондитер Доминик Риц-а-Порт предложил открыть «кафе-ресторан на парижский образец», т.е. соединить под одной крышей продажу вина, кофе, кондитерских изделий, разного рода закусок a la fourchette, чтение газет и журналов, игру в бильярд, шахматы и домино. Разрешение было получено, и кафе-ресторан Доминика вскоре завоевал огромную популярность. Широко распространенные по всей Европе заведения подобного рода отличались от «больших» ресторанов своим более демократичным характером. Здесь можно было быстро и недорого поесть, встретиться с другом, почитать свежую газету, сыграть в шахматы. Постоянными посетителями кафе были студенты, журналисты, небогатые чиновники и инженеры – все те, кого петербургские газеты называли «столичными интеллигентами среднего достатка».

Кафе открывались и в новых торговых домах – пассажах, и в своеобразных развлекательных центрах – воксалах.

Трактиры и рестораны не сразу вошли в общественный быт и сознание россиян. Патриархальные традиции обычно осуждали тех, кто посещал эти заведения. Окончательная демократизация ресторанного бизнеса произошла в 60–70-х годах XIX века после отмены крепостного права.

В конце XIX века на смену кухмистерским пришли столовые, предлагавшие клиентам завтраки, обеды и ужины порционно. Первые столовые были практически благотворительными — еду, конечно, не раздавали бесплатно, но стоила она очень дешево. Меню здесь было однообразным, но к приготовлению блюд предъявлялись высокие санитарные требования. Столовые работали каждый день с 12 до 16 часов дня. Их стены украшались дешевыми лубочными картинками, а столы покрывались клеенками. Внутреннее убранство напоминало трактир: на стойку для наглядности выставлялись разные блюда, имевшиеся в сегодняшнем меню. Холодную закуску было принято съедать прямо за стойкой, а вот горячие блюда — исключительно за столом. Бесплатный хлеб лежал в корзинках на всех слотах, даром можно было получить и горячую воду. Те посетители, которые имели месячный абонемент в столовую, получали в ней персональный шкафчик, в котором хранили салфетку, газету или книгу для чтения во время еды, а порой и собственные столовые приборы.

В результате стремительной индустриализации к началу XIX века ресторан и другие предприятия общественного питания стали частью городской инфраструктуры.

После революции 1905 г. появилось первое объединение рестораторов – «Общество взаимопомощи владельцев заведений трактирного промысла». Начали выходить первые отраслевые издания: в Москве – «Ресторатор» (1910–1912) и «Ресторанная жизнь» (1912–1915), в Санкт-Петербурге – «Ресторанное дело» (1912–1916).

Начало XX века – пик развития ресторанного дела. Рестораны, кафе и трактиры стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Посетителями были люди самых разных профессий, социального статуса и уровней дохода. Некоторые рестораны стали легендой. Но Русско-Японская и Первая мировая войны существенно подорвали экономику России. В стране начался голод, рестораны закрывались.

Трактиры, кофейни, кухмистерские и не только: Как развивалось ресторанное дело в Российской Империи

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Трактиры – зайди да выпей

Изначально трактиры создавались вовсе не для того, чтобы простолюдины расслаблялись в них после тяжелой работы. Эти заведения с удовольствием посещали обеспеченные люди, а также солидные иностранные гости. Например, один из первых трактиров Санкт-Петербурге был открыт в 1720 году и находился на Троицкой площади. Это был Трактирный дом. Знаменитым он стал благодаря Петру I, любителю анисовой водки. Анисовка в Трактиром доме была отменная, и царь с удовольствием захаживал в трактир отдохнуть от дел суетных.

Но не только за счет анисовки держались на плаву трактиры. Иностранцы, которые быстро поняли, какую прибыль можно получить от таких заведений, предлагали блюда заграничные, изысканные. По сути, такого рода заведения можно смело было отнести к разряду нынешних ресторанов.

Летели годы, ушел из жизни великий Петр. Трактиры постепенно стали терять свой лоск. Хозяева получили запрет на бильярд, водка и пиво тоже попали в немилость, официанты стали «половыми». Что оставалось? Дешевое вино, недорогая и незатейливая еда. Эффект не заставил себя ждать: бедный люд почувствовал прелесть кабака. Кабацкая волна захлестнула российские города. (К слову, еще в 1746 году отдающее водкой слово «кабак» заменили «питейным заведением», стараясь сгладить «омерзение» от пьянства.) Рабочие и ремесленники, извозчики и просто бродяги засиживались в трактирах до утра, чтобы прямо оттуда отправиться на работу или в путь. Немногим заведениям удавалось устоять и не превратиться в места шумные, грязные, забитые до отказа, где драки и разборки случались регулярно.

Рестораны: французы наступают

Ресторация. Красивое название, которое сегодня трансформировалось в ресторан. Первые ресторации появились при гостиницах в начале XIX века. И опять иностранцы сделали ставки первыми! Долгие годы они держали такие заведения, пользуясь популярностью всего «аглицкого» и французского. Французы весьма преуспели в этом, мода на парижские наряды и французский язык была повальной. Добралась она и до еды. Представители высшего света и любители красивой жизни встречались в ресторации какого-нибудь Пьера или Жака, чтобы отведать французских деликатесов.

Ресторации создавали иллюзию шика и роскоши. Обслуживали посетителей тут не чумазые «половые», а «люди». И это уже не были парни в рубахах и передниках, а вежливые служащие в белых перчатках, сияющих манишках и черных фраках. В идеально отутюженном фраке работал и метрдотель, который поджидал посетителей, встречал их и виртуозно руководил официантами.

Золотая молодежь быстро оценила прелесть появившихся заведений. Проснувшись часа в 2-3 пополудни, юные ленивцы направлялись в ресторацию, чтобы похвастаться своими ночными приключениями и новыми костюмами. Ну и, конечно, пообедать. Дамы стали посещать такие места гораздо позднее, в середине XIX века, и пропускали их только в паре с мужчиной.

Это был период китча и показной роскоши. Главное – заманить любой ценой! Покупались огромные зеркала, возводились зимние сады с фонтанами и птицами, расставлялись кадки с неведомыми растениями, даже павлины грустно бродили в холлах. А уж меню… Тут было, чем порадовать соскучившийся по еде желудок. Желаете свежие фрукты – пожалуйста! Редкие вина из Франции, вкуснейшие трюфели и жирную гусиную печень из предместий Парижа – будет исполнено! Бельгийские и швейцарские сладости – сию минуту!

Кофейни, чайные и кондитерские для сладкоежек

И снова моду ввел прогрессивный Петр I, который не только сражался с бородами и одевал своих поданных с элегантным шиком, но и любил кофе. Напиток стоил сущие гроши и был доступен каждому. Конечно, в XIX веке русские кофейни существенно уступали заграничным заведениям «кофейного» направления. Виссарион Белинский отмечал, что простой народ мужеского полу уважает кофе и сигареты, а женский пол из простонародья может обойтись без водки и чаю, а вот «без кофею решительно не может жить».

Период развития кофеен и кондитерских совпал с пиком моды на заграничные товары и продукты питания. Ведь свое, привычное, так быстро приедается и становится неинтересным. На задний план отошли пряники и баранки, коврижки и русские пироги. Зато в бисквитах, мороженом, шоколаде и марципане недостатка не было. Поток сладостей из-за границы нужно было как-то направлять, и единственным способом стало открытие большого количества десертных кондитерских, в которых можно было отведать любой торт или пирожное. Заграничное! Правда, иногда его делала простая девушка из соседнего дома, но это мелочи.

Законодателем первых кофейных, вернее, кофейных домов, опять стал Санкт-Петербург. Сладкая жизнь в городе просто била ключом. В заведениях можно было не только насладиться кофе, но и полакомиться эффектным пирожным, импортным шоколадом, сладкими фруктами, выпить лимонаду. Горячее и алкоголь, а также и игра на бильярде в кофейнях были запрещены, иначе бы их постигла участь трактиров.

Нельзя не вспомнить самую знаменитую в то время кофейню России «Кафе Вольфа и Беранже», Санкт-Петербург. Это было милое заведение, открытое в 1780 году и полностью выдержанное в азиатском (Китай) стиле. В спокойный уголок заглядывали Лермонтов и Пушкин, Чернышевский и Плещеев, другие представители творческой интеллигенции. Из этой кофейни Пушкин поехал на Черную речку, где и был смертельно ранен на дуэли.

Писатели, поэты, художники не отставала от моды, частенько за чашкой кофе с воздушным пирожным обсуждались грандиозные планы и досадные неудачи. Если бы можно было перенестись в прошлое и зайти в швейцарскую кондитерскую Лареда, то можно было бы увидеть Тургенева, Жуковского, Грибоедова.

Многие мужчины посещали кондитерские, чтобы поглазеть на симпатичных итальянок, немок или француженок, которых нанимали на работу хозяева-иностранцы. Надо сказать, что цены в таких заведениях были достаточно высоки.

А как же чай? Что с ним? Неужели кофе затмило этот напиток, который в России известен с XVI—XVII веков? Нет, и чаю нашлось свое место. Не такое богемное, но весьма достойное. Незадолго до начала XX века, с 1882 года, в России стали открываться чайные. Свежий хлеб и масло, молоко, сливки, сахар, сушки, сухари и пыхтящий самовар, на котором грелись бублики – вот краткое описание чайной тех времен. Найти такие заведения можно было на вокзалах, у почтовых станций, вдоль трактов. Сейчас их функцию частично исполняют кафе при автозаправочных станциях.

Кухмистерские или старинный бизнес-ланч

Начало XVIII века. В Санкт-Петербурге и Москве появляются так называемые «кухмистерские столы» или просто кухмистерские. Посещали их люди, чей достаток был скромным по меркам тех времен: не слишком богатые купцы, ремесленники и чиновники мелкого пошиба. Самыми посещаемыми были греческие кухмистерские, в которых, несмотря на название, кормили русскими блюдами. Однако национальной пищи все же можно было отведать. Надо было лишь найти место, где хозяином был кавказец, поляк, татарин или немец.

Обед можно было купить за 30-45 копеек. Выгодно, несомненно, тем более что хозяева кухмистерских предлагали абонементы на питание. Платишь червонец – скидка в целковый.

К концу XIX века кухмистерские с их обильной дешевой едой стали вытесняться столовыми, где посетители выбирали завтрак, обед или ужин порционно. Работали заведения исключительно днем, потому чиновники и рабочий люд стремились забежать в них, чтобы утолить голод и успеть обратно на работу. Да, меню было не слишком разнообразным, зато чисто.

На стойку обычно выставляли дневной набор, состоявший из определенных блюд. Сегодня такой вариант модно называть бизнес-ланчем. Существовали и абонементы. Приобретая билет на месяц, постоянный клиент получал личный шкафчик для хранения мелких вещей и даже собственные столовые приборы. Кстати, привычка вытирать в общественном месте вилки и ножи салфеткой сохранилась у многих россиян. Что это? Неужели генетическая память, доставшаяся от прадеда, любителя трактиров?

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: