Хдн 1 степени что это

Хроническая дыхательная недостаточность

Хроническая дыхательная недостаточность – это вторичный синдром, возникающий при неспособности дыхательной системы поддерживать газовый гомеостаз, что приводит к снижению РаО2 и повышению РаСО2 в артериальной крови. Развивается в течение ряда лет; проявляется признаками диспноэ (одышкой), гипоксемии и гиперкапнии (цианозом, тахикардией, эффектами со стороны ЦНС), слабостью дыхательных мышц (изменением ЧД, участием вспомогательной мускулатуры). Оценить степень хронической дыхательной недостаточности помогает анализ газов крови, тесты ФВД, пульсоксиметрия. Терапия включает коррекцию причинных факторов, назначение бронходилататоров, мукорегуляторов, длительной О2-терапии. В индивидуальном порядке решается вопрос о трансплантации легких.

МКБ-10

Общие сведения

Хроническая дыхательная недостаточность (ХДН) – симптомокомплекс, обусловленный невозможностью системы дыхания обеспечивать адекватное соотношение газов артериальной крови. Характеризуется постепенным развитием на фоне прогрессирования основного заболевания. При обострениях причинно значимой патологии может приобретать признаки острой дыхательной недостаточности.

По ориентировочным данным, число людей, страдающих хронической дыхательной недостаточностью и требующих проведения длительной оксигенотерапии или домашней вентиляции легких, в экономически развитых странах составляет 0,08-0,1%. Для ХДН характерны следующие особенности: развитие в течение нескольких месяцев или лет; постепенное начало и прогрессирующее течение. Решение клинических вопросов, связанных с хронической дыхательной недостаточностью, находится, главным образом, в компетенции клинической пульмонологии и реаниматологии.

Причины ХДН

Наиболее частыми причинными факторами, обусловливающими возникновение хронической дыхательной недостаточности, служат бронхолегочные заболевания. К ним относятся:

К ХДН могут приводить заболевания грудной клетки, ограничивающие глубину вдоха (кифосколиоз, фиброторакс, последствия торакопластики, ожирение и пр.). Кроме всего прочего, хроническая дыхательная недостаточность может являться следствием поражения нейромышечного аппарата при мышечной дистрофии Дюшенна, БАС, полиомиелите, параличе диафрагмы, спинномозговых травмах. В число возможных причин ХДН также входят анемия, врожденные пороки сердца, гипотиреоз, неполное восстановление после эпизода ОДН.

Патогенез

Основными патофизиологическими механизмами формирования хронической дыхательной недостаточности выступают альвеолярная гиповентиляция, вентиляционно-перфузионный дисбаланс, нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану. Следствием этих процессов является развитие гиперкапнии и гипоксемии, в ответ на которые организм запускает ряд компенсаторных реакций, призванных обеспечить транспорт О2 к тканям.

Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается тахикардия и увеличение сердечного выброса. В ответ на альвеолярную гипоксию возникает легочная вазоконстрикция, сопровождающаяся улучшением вентиляционно-перфузионных отношений. В крови развивается эритроцитоз, повышающий кислородную емкость крови. Однако наряду с положительными эффектами, компенсаторные механизмы играют и отрицательную роль. Все перечисленные приспособительные реакции со временем приводят к формированию легочной гипертензии, легочного сердца и сердечной недостаточности.

Классификация ХДН

С учетом различий патогенеза различают ХДН двух типов: гипоксемическую (легочную, паренхиматозную, ДН I типа) и гиперкапническую (вентиляционную, ДН II типа).

Дыхательная недостаточность и ее классификация

Автор материала

Профессор Капранов С.А. — Доктор медицинских наук, дважды Лауреат Государственных Премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Лауреат Премии Ленинского Комсомола, автор более 350 научных работ по медицине, 7 монографий, и 10 патентов на изобретения по медицине, за 30 лет личного опыта провел более чем 10 000 различных эндоваскулярных операций

Дыхательная недостаточность — патологический синдром, который сопровождает определенные заболевания, основанный на нарушении в легких газообмена. В результате таких функциональных нарушений в крови увеличивается концентрация углекислого газа, что приводит к кислородному голоданию, в результате чего поражаются головной мозг и сердце.

Развитие дыхательной недостаточности может быть вызвано острыми и хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, поражениями центральной нервной системы, гипертензией, анемией, сосудистой патологией легких и др.

В современной медицине существует расширенная классификация дыхательной недостаточности.

1. Согласно механизму возникновения:

2. В соответствии с причинами, которые вызвали заболевание, выделяют:

3. Дыхательная недостаточность по скорости нарастания признаков подразделяется на:

4. Классификация дыхательной недостаточности по показателям газового состава крови:

5. По степени выраженности симптомов выделяют:

Дыхательная недостаточность

Общие сведения

Внешнее дыхание — это процесс, обеспечивающий газообмен между воздухом атмосферы и кровью капилляров легких. Газообмен включает поступление кислорода в кровь и выделение углекислого газа. Для поддержания обмена кислорода и углекислого газа в легкие в минуту поступает 5–8 литров воздуха и столько же выводится из легких.

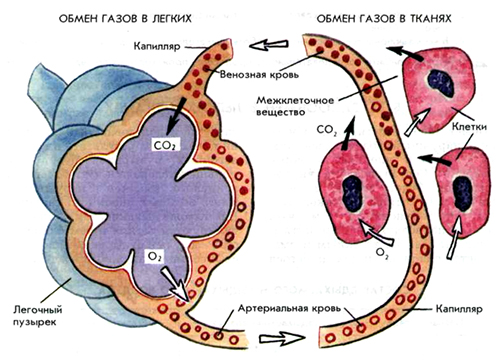

Процесс постоянного обновления воздуха в легких называется вентиляцией. Альвеолярно-капиллярная мембрана легких является границей между воздухом и кровью. Транспорт газов через нее происходит путем диффузии: кислород из воздуха альвеол поступает в кровь, а углекислый газ — наоборот, из крови в воздух альвеол. Для этого необходимо постоянное движение крови по легочным капиллярам — процесс перфузии крови. Далее немаловажным является нормальное кровообращение в организме, обеспечивающее доставку кислорода тканям, поскольку кислород, необходимый для тканевого дыхания, клетки получают из крови.

В целом нормальная функция дыхания определяется хорошей проходимостью дыхательных путей (вентиляцией), диффузией на уровне альвеолярной мембраны и состоянием кровотока в лёгких (перфузией). Для нормального газообмена необходимо, чтобы три эти процесса были согласованы между собой. При нарушении одного из условий возникает дыхательная недостаточность (код по мкб-10 J96) — это состояние, при котором система дыхания в силу различных причин не в состоянии обеспечить необходимый обмен газов между воздухом и кровью капилляров легких.

При дыхательной недостаточности отмечаются следующие изменения в газовом составе крови: гиперкапния (повышается уровень углекислого газа) и гипоксемия (снижен уровень кислорода в крови и его количество, доставляемое к тканям). Однако, на первых порах возможно обеспечение адекватного газообмена за счет компенсаторных механизмов — увеличения вентиляции (учащенное и глубокое дыхание) и перфузии. В связи с этим, проявлениями недостаточности дыхания являются не только изменения в газовом составе крови, но и появление немотивированной одышки для того, чтобы компенсировать газообмен.

По скорости развития дыхательная недостаточность бывает острой и хронической. Первая возникает быстро (в течение минут, часов, дней), а вторая нарастает постепенно на протяжении месяцев или лет. Если дыхательная недостаточность развивается у больных с заболеваниями легких, то применяется термин легочная недостаточность, но эти два термина недостаточности не однозначны, поскольку дыхательная недостаточность — понятие гораздо шире, так как развивается при недостаточности кровообращения, поражениях ЦНС, заболеваниях крови, отравлениях и заболеваниях бронхолегочной системы.

Несмотря на то, что дыхательная недостаточность вызывается разными причинами, симптомы ее идентичны и основным является одышка — ощущение нехватки воздуха. Возникает она или усиливается при физической нагрузке и сопровождается увеличением глубины и частоты дыхания. Одышка является защитно-компенсаторной реакцией, которая за счет гипервентиляции способствует поступлению кислорода в организм в увеличенном количестве. Усиленная вентиляция альвеолярного пространства приводит не только к поступлению кислорода, но и к удалению углекислого газа. Лечение же зависит от причины, вызывавшей дыхательную недостаточность, проводится индивидуально. Острая легочная недостаточность нуждается в неотложной помощи и проведении реанимационных мероприятий, поскольку представляет угрозу для жизни.

Патогенез

Патогенетический механизм дыхательной недостаточности состоит из нарушения вентиляции (транспорт кислорода), диффузии (обмен в мембране альвеол) и перфузии (транспорт крови). Диффузию газов обеспечивает различие давлений кислорода и углекислого газа в альвеолах и капиллярах. Растворимость кислорода в 20 раз меньше, чем углекислого газа, поэтому кислород диффундирует медленнее. В норме транспорт кислорода составляет 1л/мин, он значительно уменьшается при дыхательной недостаточности. Утолщение или изменение структуры альвеолярной мембраны (отёк, воспаление, лимфостаз) также уменьшают диффузию. Это происходит и при склерозировании мембраны, пневмокониозах, фиброзирующем альвеолите. Увеличить альвеолокапиллярную диффузию можно ингаляцией О2, уменьшением отека и проведением противовоспалительной терапии.

Ухудшение газообмена или повреждение транспорта кислорода за несколько минут приводит к гипоксии и гиперкапнии. Для всех форм дыхательной недостаточности характерна гипоксия, а для части — гипоксия с гиперкапнией. Гипоксемия определяется снижением РаО2 в крови меньше 60 мм. рт. ст. При легкой степени гипоксемии появляются тахипноэ, тахикардия, незначительно повышается давление, возникает сужение периферических сосудов. Тяжелая степень гипоксемии (РаО2 меньше 45) сопряжена с легочной гипертензией, брадикардией, нарушением сердечного выброса, общей гипотензией, задержкой натрия, головными болями, энцефалопатией, дезориентацией и судорогами. Также развивается лактатацидоз. Гиперкапния вызывает артериальную гипертензию, нарушения сознания и ритма сердца.

В ответ на изменения в газовом составе крови запускается ряд реакций, обеспечивающих максимальный транспорт кислорода к клеткам тканей. Сердечно-сосудистая система реагирует тахикардией и увеличением сердечного выброса. Сужение сосудов легких, возникающее в ответ на альвеолярную гипоксию, вызывает улучшение вентиляционно-перфузионных процессов. В крови характерно появление эритроцитоза, который сам по себе увеличивает емкость крови в отношении кислорода.

При этом компенсаторные механизмы имеют и отрицательное действие, поскольку со временем формируется легочная гипертензия, развивается легочное сердце и сердечная недостаточность. В легких кроме того развивается интерстициальный отек, уменьшается растяжимость легочной ткани и снижается продукция сурфактанта, что вызывает спадение легочной ткани. Под влиянием гипоксии происходит увеличение проницаемости клеток мозга с развитием его отёка (у больных проявляется повышенная возбудимость, эйфория, судороги и возможно развитие комы).

При повышении СO2 снижается рН крови и развивается дыхательный ацидоз. Увеличение в крови недоокисленных продуктов вызывает увеличение ионов Н+ с развитием метаболического ацидоза. Метаболический ацидоз — тяжелая форма нарушений кислотно-щелочного состояния, основой которого является накопление в крови кислот (оксимасляной, ацетоуксусной, молочной), образующихся в организме при нехватке или отсутствии кислорода. Недостаток кислорода в совокупности с метаболическим ацидозом нарушают функцию мембран клеток — К+ выходит из клетки, а Na+ и вода поступают внутрь клетки, вызывая их набухание.

К метаболическому ацидозу через время присоединяется респираторный алкалоз. Последний обычно развивается на фоне тяжёлой ДН, когда компенсаторные возможности системы дыхания истощаются. Связанный с гиперкапнией и гипоксией усиленный выброс катехоламинов (адреналин, норадреналин), приводит к чрезмерному возбуждению сосудодвигательного центра: усиливается тонус сосудов и сократительная способность миокарда. Постепенно происходит угнетение сосудодвигательного центра. Таким образом, острая дыхательная недостаточность протекает с нарушениями гемодинамики — сначала гипердинамия (тахикардия и гипертензия), а потом гиподинамия (брадиаритмия и гипотензия). К имеющимся нарушениям вентиляции присоединяется спазм бронхиол.

Классификация

По срокам развития:

При гиперкапническом варианте гипоксемия сочетается с гиперкапнией (рCO2 более 45 мм рт. ст.) Причины ее развития — повреждение внелегочных механизмов дыхания. Это приводит сначала увеличению рCO2, а потом к снижению рO2. При этой форме больного беспокоит бессонница ночью и сонливость днем, головные боли по утрам, учащенное сердцебиение, иногда возникает тремор рук. Этот тип дыхательных нарушений развивается в том случае, если углекислый газ в недостаточном количестве выводится из альвеол и накапливается. Данное состояние характерно для:

Для гипоксического (паренхиматозного) варианта характерно уменьшение давления кислорода в крови при нормальном давлении углекислого газа. Развивается при паренхиматозных заболеваниях легких, когда затрудняется или становится невозможной диффузия газов на уровне альвеол. Для гипоксической дыхательной недостаточности характерно наличие тахикардии, снижение артериального давления, потеря сознания, нарушения памяти. Кожа больного при гипоксической дыхательной недостаточности приобретает синюшный оттенок.

Данный вариант дыхательной недостаточности развивается при:

При всех интерстициальных заболеваниях легких развивается отек, воспаление, выпотевание в альвеолы серозно-фибринозной жидкости и формируется внутриальвеолярный фиброз. При пневмотораксе, плеврите и ателектазе отмечается спадание альвеол. Большое значение имеет обструкция на уровне мелких и средних бронхов (например, при бронхиальной астме и обструктивной болезни легких). Увеличение проницаемости капилляров легких (при эмболии легочной артерии, отеке легких и легочной гипертензии) также имеют значение в развитии паренхиматозной ДН.

По механизму нарушения дыхания:

Рестриктивный тип дыхательной недостаточности развивается при ограничениях растяжимости легочной ткани или невозможности ее расправляться. Экскурсию легких и максимальный вдох уменьшает диффузный фиброз, плевральные сращения, пневмония, интерстициальная эмфизема и отек легочной ткани.

Ухудшение растяжения грудной клетки возникает при пневмотораксе, высоком стоянии диафрагмы, кифосколиозе, диафрагмальной грыже, кишечной непроходимости и перитоните. Рестриктивная недостаточность характеризуется одышкой инспираторного типа (затруднен вдох). Часто встречаются смешанные варианты — комбинированная дыхательная недостаточность, при которой обструкция сочетается с рестрикцией.

Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести

Отмечают следующие стадии процесса:

Как видно, классификация по степени тяжести учитывает выраженность легочной недостаточности. Основной синдром — одышка, по которому оценивают степень тяжести состояния. Степени дыхательной недостаточности и критерии их оценки важны для индивидуального подхода к лечению и прогнозу заболевания.

Причины

ДН возникает при многих ситуациях, заболеваниях и состояниях. Причины могут быть легочные и внелегочные, основными из которых являются следующие:

Если синдром дыхательной недостаточности возникает остро, частой причиной является обструкция верхних дыхательных путей. Что это такое обструкция дыхательных путей? Это нарушение их проходимости, которые в острых случаях возникают при инородном теле в бронхах, заглатывании воды или рвотных масс. Возникает нарушение проходимости также при хронических заболеваниях бронхов.

У взрослых можно выделить следующие причины обструкции:

Из хронических процессов необходимо отметить хронический обструктивный бронхит, осложнением которого является острая дыхательная недостаточность. Летальность при этом осложнении может достигать 24-38%.

Обструкция у детей развивается при аспирации околоплодных вод, содержимого желудка или мекония и встречается у новорожденных, перенесших тяжелую гипоксию и у детей, имеющих пороки развития желудочно-кишечного тракта. Обструкция может быть связана у детей с муковисцидозом, ларингоспазмом, отеком подсвязочного пространства или бронхоэктатической болезнью.

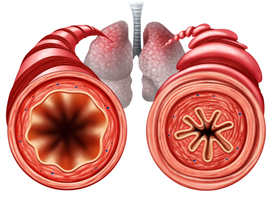

Бронхообструкция может носить локальный и диффузный характер. Локальная бронхообструкция — это ограниченное сужение или закрытие одного бронха. Вызывается новообразованием, которое растет в просвет бронха, инородным телом, локальной деформацией бронха или образованием слизистой «пробки».

Диффузная бронхообструкция — это сужение просвета на всем протяжении всех бронхов. Она нарушает вентиляцию альвеолярного пространства, а это ведет к появлению дыхательной недостаточности и, в конечном счете, к легочной гипертензии. Диффузная обструкция может быть необратимой и обратимой. Обратимая бронхиальная обструкция возникает при бронхоспазме, отеке слизистой бронхов, гиперсекреции на фоне воспаления. Так, синдром бронхообструкции у детей появляется на фоне воспалительных заболеваний бронхов и исчезает при адекватном лечении.

Необратимая обструкция бронхов вызывается гиперплазией мерцательного эпителия и желез бронхиального дерева или перибронхиальным фиброзом, который ограничивает возможность бронхов расширяться и уменьшает эластическую поддержку мельчайших бронхов. Необратимую обструкцию вызывают такие бронхолегочные заболевания как эмфизема и хронический обструктивный бронхит. Следствием бронхообструкции является гипервоздушность легких, которая развивается по механизму воздушной ловушки.

Хроническая дыхательная недостаточность

Она развивается медленно — на это уходят месяцы и годы. При ее развитии включаются компенсаторные механизмы, которые позволяют долго поддерживать состав газов крови на приемлемом уровне. В первую очередь это происходит за счет увеличения работы дыхания.

На ранних стадиях хронической недостаточности дыхания нарушения газообмена обнаруживаются только при физической нагрузке. При прогрессировании характерна гипоксемия (низкое давление кислорода) и гиперкапния (повышенное давление углекислого газа), но рН крови длительно удерживается за счет метаболического алкалоза, который развивается компенсаторно. По мере декомпенсации уровень рН крови снижается (на 10 мм рт.ст. повышения давления углекислого газа на 0,03). Расстройства гемодинамики при этой форме недостаточности дыхания возникают поздно.

Причины хронической дыхательной недостаточности:

Хроническая дыхательная недостаточность имеет две стадии:

Диагноз ХДН ставится при снижении давления кислорода в крови и снижении насыщения крови кислородом или при повышении напряжения углекислого газа более 45 мм рт. ст.

С течением времени развивается сердечно-легочная недостаточность — к легочной присоединяется правожелудочковая сердечная недостаточность. Она возникает при повышении давления в малом круге кровообращения и формировании легочного сердца — это гипертрофия правого желудочка, возникающая при заболеваниях лёгких (бронхит, поликистоз, бронхиальная астма, эмфизема, диффузный пневмосклероз). О легочной гипертензии свидетельствует систолическое давление более 30 и диастолическое – более 15 мм. рт. ст. Сердечно-легочная недостаточность проявляется одышкой (при нагрузке или в покое), тяжестью в правом подреберье, отеками на ногах, асцитом (при декомпенсации), цианозом, полнокровием шейных вен и пульсацией в эпигастральной области.

Симптомы дыхательной недостаточности

Основной симптом — одышка, что означит учащенное и затрудненное дыхание, в котором участвует вспомогательная мускулатура, чего не наблюдается при обычном дыхании. Прочие симптомы легочной недостаточности обусловлены наличием гипоксемии и гиперкапнии. Альвеолярная гипоксия влечет увеличение работы дыхательной мускулатуры, а это некоторое время способствует сохранению состава газов крови. При утомлении дыхательной мускулатуры снижается содержание кислорода в крови, а в последующем — повышение уровня СО2 в крови.

Основным признаком хронической недостаточности дыхания является одышка, которая развивается постепенно. Вначале она возникает при значительных нагрузках, а по мере прогрессирования снижается толерантность к нагрузкам и пациентов беспокоит одышка даже при незначительных усилиях и в покое.

Основной признак гипоксемии — цианоз, выраженность которого и распространенность говорит о тяжести недостаточности. При субкомпенсации отмечается только цианоз губ и ногтей, в стадии декомпенсации он уже распространенный, а в терминальной — генерализованный. Гемодинамические изменения, характерные для гипоксемии — это тахикардия и пониженное давление. При снижении давления кислорода ниже 30 мм. рт. ст. у больных наблюдаются обмороки.

В большинстве случаев хроническая недостаточность дыхания протекает с учащением дыхания, а снижение его до 12 в минуту служит грозным предвестником, который говорит о возможности остановки дыхания. Характерно вовлечение мышц, которые в норме не задействуются в дыхании (мышцы шеи, раздувание носа, участие брюшных мышц в выдохе).

Пальцы у некоторых больных имеют вид барабанных палочек, руки и ноги обычно теплые и влажные. При развитии гиперкапнии расширяются сосуды на лице и слизистой рта. Гиперкапния проявляется бессонницей, сонливостью днем, головными болями. При ее нарастании могут возникать периоды затемненного сознания. Одышка может уменьшаться из-за гиперкапнического угнетения дыхательного центра. Это часто вводит в заблуждение, поскольку предполагается улучшение состояния больного. Сердечно-легочная недостаточность развивается через несколько лет и причина тому — повышение давления в легочной артерии и перегрузка правых отделов сердца. Проявляется она усилением одышки, появлением отеков на ногах и асцита.

Острая дыхательная недостаточность развивается мгновенно. Основным проявлением этого состояния является остро возникшая нарастающая одышка. В дыхании участвует мускулатура и заметны движения крыльев носа. Если имеют место нарушения центральной регуляции, в дыхании участвуют только мышцы шеи и отмечаются движения гортани. Больные беспокойны и возбуждены, их поведение неадекватное.

По мере прогрессирования недостаточности дыхания на смену беспокойству приходит заторможенность, сознание утрачивается и при неоказании помощи больные впадают в кому. У детей могут быть судороги. Кожа цианотичная, холодная и влажная. При гиперкапнии кожа приобретает красно-багровый оттенок. На начальных стадиях у больных отмечается тахикардия и повышенное давление. При нарастании недостаточности дыхания тахикардия сменяется брадикардией и появляется тенденция к понижению давления. Характерно снижение диуреза и появление пареза кишечника.

По уровню декомпенсации дыхания и кровообращения, содержанию О2 и СО2 в крови выделяют III стадии ОДН.

К ОДН приводят травмы грудной клетки, тяжелое обострение астмы, обширные пневмонии, ателектаз, бронхиолит, спонтанный пневмоторакс, тромбоэмболии артерий легких, токсические поражения альвеол при вдыхании токсических веществ. При всех этих состояниях требуется неотложная помощь и коррекцией этого состояния занимается реаниматология. Более подробную информацию на эту тему предоставит реферат.

Анализы и диагностика

Окончательный диагноз недостаточности дыхания и степень ее выраженности ставится на основании исследования газового состава крови. Исследование состава газов крови включает:

Кроме определения газов крови в настоящее время используется пульсоксиметрия — это неинвазивный метод, который позволяет определить содержание оксигемоглобина в артериальной крови (то есть сатурацию крови, которая обозначается SpO2). При подозрении на тромбоэмболию легочной артерии назначается коагулограмма.

Лечение дыхательной недостаточности

Стандартная неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности включает мероприятия, аналогичные мероприятиям при сердечно-легочной реанимации:

Устранение пневмоторакса заключается в дренировании плевральной полости, при инфекциях и пневмониях назначается антибактериальная терапия, при тромбоэмболии вводят Гепарин.

Интенсивное лечение недостаточности дыхания начинают с кислородотерапии. Неотложная помощь заключается в медикаментозном лечении, которое направлено на коррекцию ацидоза, устранение бронхоспазма и назначение кардиотонических средств. Для повышения проходимости применяются бронходилаторы через небулайзер (2-Агонисты и антихолинергические препараты) — самые эффективные бронхорасширяющие препараты. Традиционно используется теофиллин — для обеспечения эффекта его концентрацию поддерживают в пределах 10-15 мг/л.

В целом медикаментозная терапия легочной недостаточности определяется формой заболевания, которое явилось ее причиной. При тяжелом и жизнеугрожающем состоянии больной госпитализируется. Эвакуацию проводят в полусидячем положении на носилках.

В зависимости от состояния назначаются:

Лечение легочной недостаточности тяжелой степени, состояния сопора и комы, нестабильность гемодинамики предусматривает применение принудительной искусственной вентиляции легких.