Химические реакции что с чем реагирует

Классификация реакций

Существует несколько классификаций реакций, протекающих в неорганической и органической химии.

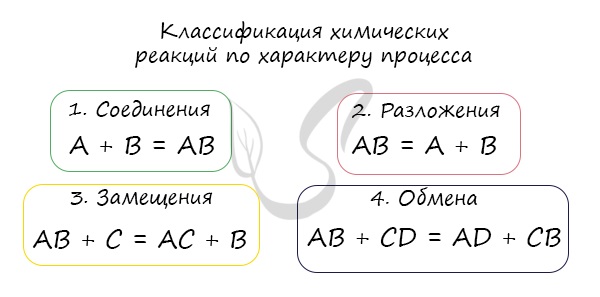

По характеру процесса

Так называют химические реакции, где из нескольких простых или сложных веществ получается одно сложное вещество. Примеры:

В результате реакции разложения сложное вещество распадается на несколько сложных или простых веществ. Примеры:

В ходе реакций замещения атом или группа атомов в молекуле замещаются на другой атом или группу атомов. Примеры:

К реакциям обмена относятся те, которые протекают без изменения степеней окисления и выражаются в обмене компонентов между веществами. Часто обмен происходит анионами/катионами:

AgF + NaCl = AgCl↓ + NaF

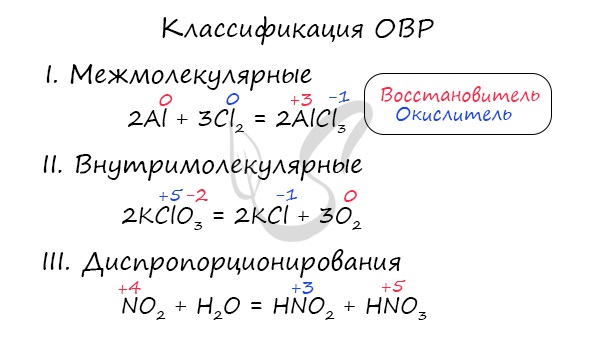

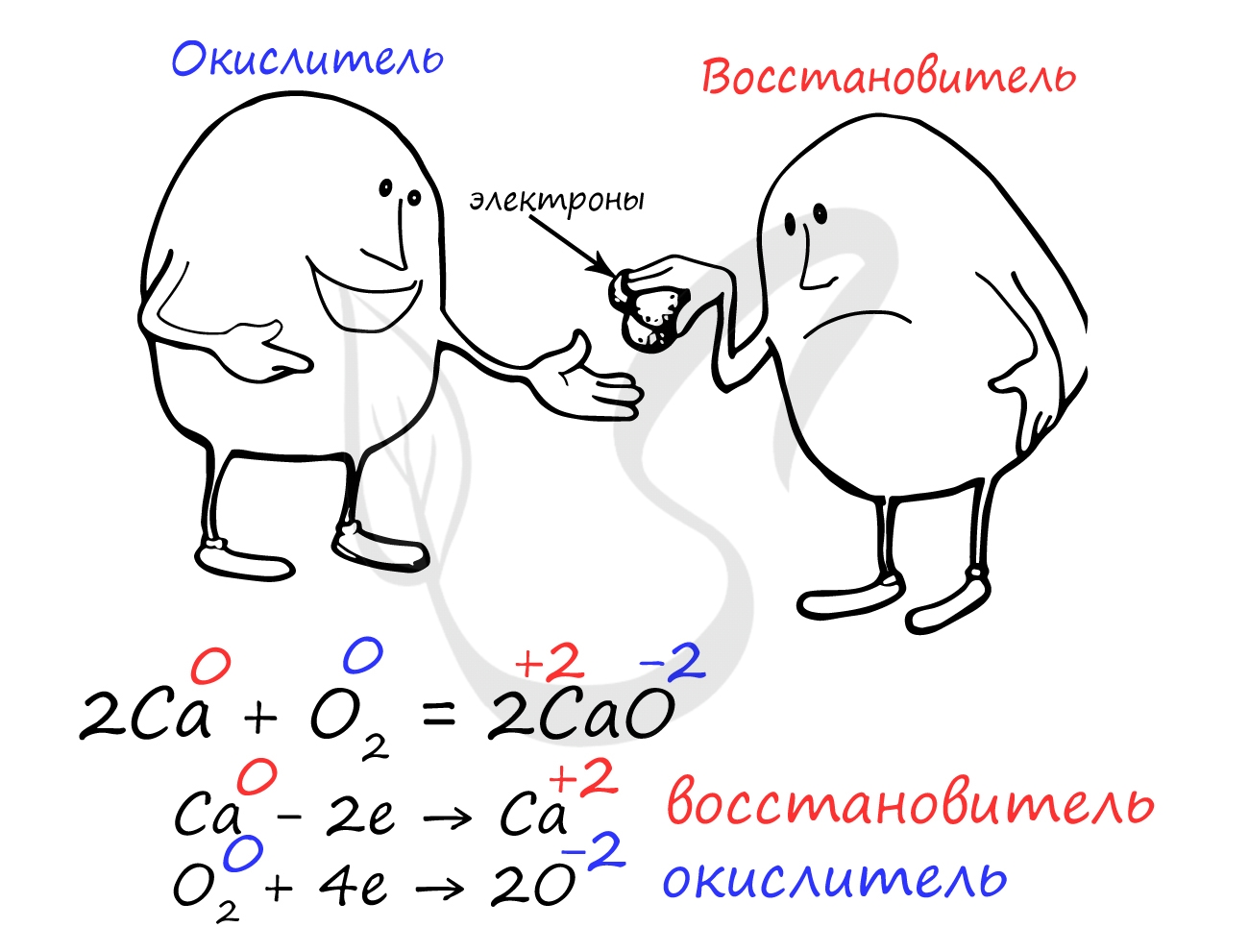

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)

Замечу, что окислителем и восстановителем могут являться только исходные вещества (а не продукты!) Окислитель всегда понижает свою СО, принимая электроны в процессе восстановления. Восстановитель всегда повышает свою СО, отдавая электроны в процессе окисления.

ОВР уравнивают методом электронного баланса, с которым мы подробно познакомимся в разделе «Решения задач».

Обратимые и необратимые реакции

Классическим примером обратимой реакции является синтез аммиака и реакция этерификации (из органической химии):

Необратимые реакции протекают только в одном направлении, до полного расходования одного из исходных веществ. Главное отличие их от обратимых реакций в том, что образовавшиеся продукты реакции не взаимодействуют между собой с образованием исходных веществ.

Примеры необратимых реакций:

NaOH + HCl = NaCl + H2O (образуется вода)

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 (сопровождается выделением большого количества тепла)

Реакции и агрегатное состояние фаз

Фазой в химии называют часть объема равновесной системы, однородную во всех своих точках по химическому составу и физическим свойствам и отделенную от других частей того же объема поверхностью раздела. Фаза бывает жидкой, твердой и газообразной.

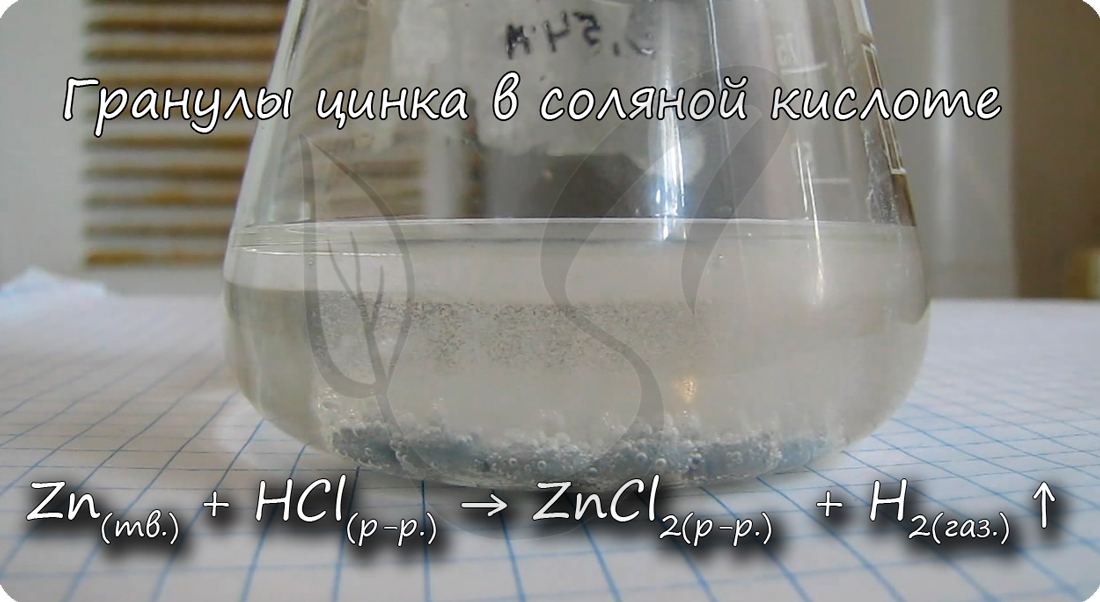

К гетерогенным реакциям относятся следующие реакции (примеры): жидкость + газ, газ + твердое вещество, твердое вещество + жидкость. Примером такой реакции может послужить взаимодействие твердого цинка и раствора соляной кислоты:

К гомогенным реакциям относятся (примеры): жидкость + жидкость, газ + газ. Примером такой реакции может служить взаимодействие между растворами уксусной кислоты и едкого натра.

Реакции и их тепловой эффект

NaOH + HCl = NaCl + H2O + 56 кДж

К экзотермическим реакциям часто относятся реакции горения, соединения.

Исключением является взаимодействие азота и кислорода, при котором тепло поглощается:

Как уже было отмечено выше, если тепло выделяется во внешнюю среду, значит, система реагирующих веществ потеряло это тепло. Поэтому не должно казаться противоречием, что внутренняя энергия веществ в результате экзотермической реакции уменьшается.

Энтальпией называют (обозначение Н), количество термодинамической (тепловой) энергии, содержащееся в веществе. Иногда с целью «запутывания» в реакции вместо явного +Q при экзотермической реакции могут написать ΔH 0, так как внутренняя энергия веществ увеличивается. Например:

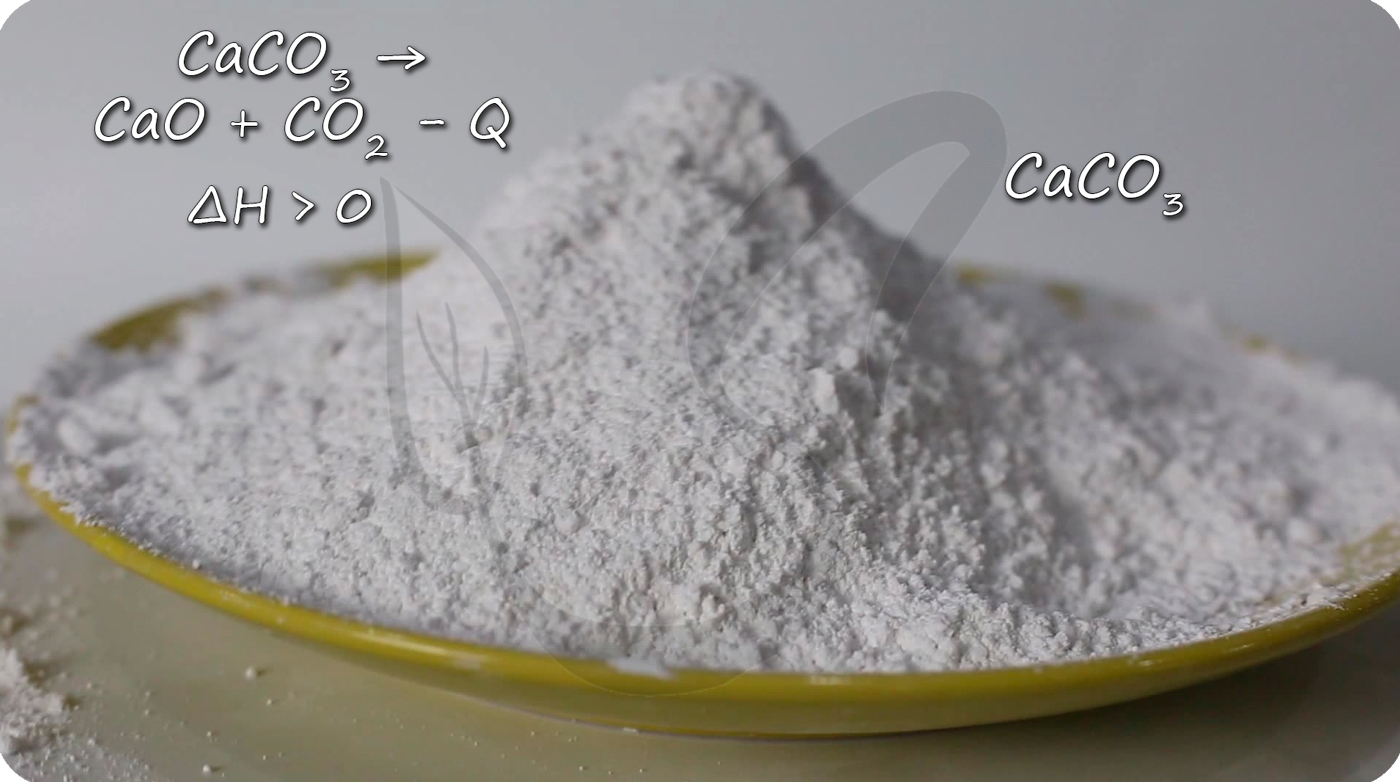

CaCO3 = CaO + CO2↑ ; ΔH > 0 (значит реакция эндотермическая, так как внутренняя энергия увеличивается)

Замечу, что не все реакции разложения являются эндотермическими. Широко известная реакция разложения дихромата аммония («вулканчик») является примером экзотермического разложения, при котором тепло выделяется.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Химическая реакция

Хими́ческая реа́кция — превращение одного или нескольких исходных веществ (реагентов) в отличающиеся от них по химическому составу или строению вещества (продукты реакции). В отличие от ядерных реакций, при химических реакциях ядра атомов не меняются, в частности не изменяется их общее число, изотопный состав химических элементов, при этом происходит перераспределение электронов и ядер и образуются новые химические вещества.

Химические реакции происходят при смешении или физическом контакте реагентов самопроизвольно, при нагревании, участии катализаторов (катализ), действии света (фотохимические реакции), электрического тока (электродные процессы), ионизирующих излучений (радиационно-химические реакции), механического воздействия (механохимические реакции), в низкотемпературной плазме (плазмохимические реакции) и т. п. Взаимодействие молекул между собой происходит по цепному маршруту: ассоциация — электронная изомеризация — диссоциация, в котором активными частицами являются радикалы, ионы, координационно-ненасыщенные соединения. Скорость химической реакции определяется концентрацией активных частиц и разницей между энергиями связи разрываемой и образуемой.

Содержание

Классификация

Существует большое количество признаков, по которым можно классифицировать химические реакции.

По фазовому составу реагирующей системы

По изменению степеней окисления реагентов

В данном случае различают

Пример окислительно-восстановительной реакции — горение водорода (восстановитель) в кислороде (окислитель) с образованием воды:

Пример реакции диспропорционирования — реакция разложения нитрата аммония при нагревании. Окислителем в данном случае выступает азот (+5) нитрогруппы, а восстановителем — азот (-3) катиона аммония:

По тепловому эффекту реакции

Все реакции сопровождаются тепловыми эффектами. При разрыве химических связей в реагентах выделяется энергия, которая, в основном, идет на образование новых химических связей. В некоторых реакциях энергии этих процессов близки, и в таком случае общий тепловой эффект реакции приближается к нулю. В остальных случаях можно выделить:

Тепловой эффект реакции (энтальпию реакции, ΔrH), часто имеющий очень важное значение, можно вычислить по закону Гесса, если известны энтальпии образования реагентов и продуктов. Когда сумма энтальпий продуктов меньше суммы энтальпий реагентов (ΔrH 0) — поглощение.

По типу превращений реагирующих частиц

Химические реакции всегда сопровождаются физическими эффектами: поглощением и выделением энергии, например в виде теплопередачи, изменением агрегатного состояния реагентов, изменением окраски реакционной смеси и др. Именно по этим физическим эффектам часто судят о протекании химических реакций.

Химические процессы, протекающие в веществе, отличаются и от физических процессов, и от ядерных превращений. В физических процессах каждое из участвующих веществ сохраняет неизменным свой состав (хотя вещества могут образовывать смеси), но могут изменять внешнюю форму или агрегатное состояние.

В химических процессах (химических реакциях) получаются новые вещества с отличными от реагентов свойствами, но никогда не образуются атомы новых элементов. В атомах же участвующих в реакции элементов обязательно происходят видоизменения электронной оболочки.

В ядерных реакциях происходят изменения в атомных ядрах всех участвующих элементов, что приводит к образованию атомов новых элементов.

С помощью химических реакций можно получать практически важные вещества, которые в природе находятся в ограниченных количествах, например азотные удобрения, либо вообще не встречаются по каким-либо причинам, например сульфаниламиды и другие синтетические лекарственные препараты, полиэтилен и другие пластмассы. Химия позволяет синтезировать новые, неизвестные природе вещества, необходимые для жизнедеятельности человека. Вместе с тем, неумелое или безответственное химическое воздействие на окружающую среду и на протекающие природные процессы может привести к нарушению установившихся естественных химических циклов, что делает актуальной экологическую проблему (загрязнение окружающей среды) и усложняет задачу рационального использования природных ресурсов и сохранения естественной среды обитания на Земле.

Химические реакции: типы, свойства, уравнения

Содержание:

Характеристика реакций

Химические реакции, их свойства, типы, условия протекания и прочая, являются одним из краеугольных столпов интересной науки под названием химия. Попробуем же разобрать что такое химическая реакция, и какова ее роль. Итак, химической реакцией в химии принято считать превращение одного либо нескольких веществ, в другие вещества. При этом ядра атомов у них не меняются (в отличие от реакций ядерных), зато происходит перераспределение электронов и ядер, и, разумеется, появляются новые химические элементы.

Реакции в природе и быту

Мы с вами окружены химическими реакциями, более того мы сами их регулярно осуществляем различными бытовыми действиями, когда например, зажигаем спичку. Особенно много химических реакций сами того не подозревая (а может и подозревая) делают повара, когда готовят еду.

Разумеется, и в природных условиях проходит множество химических реакций: извержение вулкана, фотосинтез листвы и деревьев, да что там говорить, практически любой биологический процесс можно отнести к примерам химических реакций.

Типы реакций

Все химические реакции можно условно разделить на простые и сложные. Простые химические реакции, в свою очередь, разделяются на:

Далее мы подробно остановимся на каждом из этих видов химических реакций, известных химии.

Реакция соединения

По весьма меткому определению великого химика Д. И. Менделеева реакция соединения имеет место быть когда «их двух веществ происходит одно». Примером химической реакции соединения может быть нагревание порошков железа и серы, при которой из них образуется сульфид железа – Fe+S=FeS. Другим ярким примеров этой реакции является горение простых веществ, таких как сера или фосфор на воздухе (пожалуй, подобную реакцию можно также назвать тепловой химической реакцией).

Реакция разложения

Тут все просто, реакция разложения является противоположностью реакции соединения. При ней из одного вещества получается два или более веществ. Простым примером химической реакции разложения может быть реакция разложение мела, в ходе которой из собственно мела образуется негашеная известь и углекислый газ.

Реакция замещения

Реакция замещения осуществляется при взаимодействии простого вещества со сложным. Приведем пример химической реакции замещения: если опустить стальной гвоздь в раствор с медным купоросом, то в ходе этого простого химического опыта мы получим железный купорос (железо вытеснит медь из соли). Уравнение такой химической реакции будет выглядеть так:

Реакция обмена

Реакции обмена проходят исключительно между сложными химическими веществами, в ходе которых они меняются своими частями. Очень много таких реакций имеют место быть в различных растворах. Нейтрализация кислоты желчью – вот хороший пример химической реакции обмена.

Так выглядит химическое уравнение этой реакции, при ней ион водорода из соединения HCl обменивается ионом натрия из соединения NaOH. Следствием этой химической реакции является образование раствора поваренной соли.

Признаки реакций

По признакам протекания химических реакций можно судить прошла ли химическая реакция между реагентами или нет. Приведем примеры признаков химических реакций:

В целом, трудно выделить какие признаки химических реакций являются основными, для разных веществ и разных реакций характерны свои признаки.

Как определить признак реакции

Определить признак химической реакции можно визуально (при изменении цвета, свечении), или по результатам этой самой реакции.

Скорость реакции

Под скоростью химической реакции обычно понимают изменение количества одного из реагирующих веществ за единицу времени. Притом, скорость химической реакции всегда положительная величина. В 1865 году химиком Н. Н. Бекетовым был сформулирован закон действия масс гласящий, что «скорость химической реакции в каждый момент времени пропорциональна концентрациям реагентов, возведенным в степени, равные их стехиометрическим коэффициентам».

К факторам скорости химической реакции можно отнести:

Все они имеют самое прямое влияние на скорость протекания химической реакции.

Равновесие реакции

Химическим равновесием называют такое состояние химической системы, при котором протекает несколько химических реакций и скорости в каждой паре прямой и обратной реакции равны между собой. Таким образом, выделяется константа равновесия химической реакции – это та величина, которая определяет для данной химической реакции соотношение между термодинамическими активностями исходных веществ и продуктов в состоянии химического равновесия. Зная константу равновесия можно определить направление протекания химической реакции.

Условия возникновения реакций

Чтобы положить начало химических реакций, необходимо для этого создать соответствующие условия:

Тепловой эффект химической реакции

Так называют изменение внутренней энергии системы как результат протекания химической реакции и превращения исходных веществ (реактантов) в продукты реакции в количествах, соответствующих уравнению химической реакции при следующих условиях:

Видео

И в завершение интересно видео про самые удивительные химические реакции.

Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка

При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту pavelchaika1983@gmail.com или в Фейсбук, с уважением автор.

Эта статья доступна на английском языке – Chemical Reactions.

Похожие посты:

4 комментария

Спасибо за статью, хотелось бы также больше узнать про химические реакции ферментов и необратимые химические реакции.

Пожалуй эти темы заслуживают отдельной статьи.

1. Вы пишете: “Зная константу равновесия можно определить направление протекания химической реакции.” Одного знания константы равновесия бывает недостаточно. В общем случае, необходимо знать еще концентрации веществ.

2. Про тепловой эффект реакции сразу видно, что переписан без пояснений соответствующий абзац из учебника. Может даже не школьного. Но народу будет не до конца понятно.

3. В начале статьи вы заикаетесь о биохимических реациях и далее даже говорите о том, что есть сложные реакции. И далее не слова про них. Интуитивно понятно, что сложные реакции это совокупность нескольких. Но по хорошему надо бы хотя бы обозначить определение. И пару предложений сказать про биохимические реакции

4. Вы пишете: “К факторам скорости химической реакции можно отнести:

природу реагирующих веществ,

наличие катализатора,

температуру,

давление,

площадь поверхности реагирующих веществ.

Все они имеют самое прямое влияние на скорость протекания химической реакции.” Перфекционисту, такое утверждение будет резать слух. Например, вы ничего не говорите о концентрациях, а также не разделяете гомогенные и гетерогенные реакции-для них немного разный набор влияющих факторов. Некоторые из указанных вами факторов не так сильно влияют на скорость (если влияют вообще).

4. Указывая признаки протекания химической реакции вы выделяете яркие, заметные но не всегда проявляемые факторы, а также не эти признаки являются фундаментальным признаком протекания химической реакции. Таковым является изменение количества(концентрации) реагирующих веществ. И именно эти изменения фиксируют, т.н. кинетические кривые, снимаемые по ходу реакции графики зависимости какого-либо параметра от количества вещества.

5. Если уж вас спросили в комментариях, и вы сами вкратце касаетесь понятия химического равновесия и т.н. константы равновесия можете в дальнейшем указать, что необратимые это те реакции, у которых очень большое значение константы равновесия.

И еще предложение “При этом ядра атомов у них не меняются (в отличие от реакций ядерных), зато происходит перераспределение электронов и ядер, и, разумеется, появляются новые химические элементы.” Перечитайте! Кто отличает ядерные реакции от химических (условно говоря, 90% школьников) им это предложение ни к чему. А кто захочет разобраться (те самые 10% кто не различает ядерные и химические реакции) они ничего не поймут!

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных вещест

Характерные химические свойства простых веществ — металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия, переходных металлов — меди, цинка, хрома, железа

С развитием производства металлов (простых веществ) и сплавов связано возникновение цивилизации (бронзовый век, железный век).

И, конечно же, мы не должны забывать, что в большинстве сплавов используют давно известный металл железо, а основу многих легких сплавов составляют сравнительно «молодые» металлы — алюминий и магний.

Сверхновыми стали композиционные материалы, представляющие, например, полимер или керамику, которые внутри (как бетон железными прутьями) упрочнены металлическими волокнами из вольфрама, молибдена, стали и других металлов и сплавов — все зависит от поставленной цели и необходимых для ее достижения свойств материала.

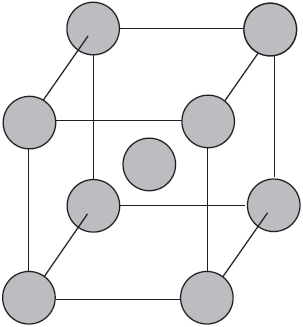

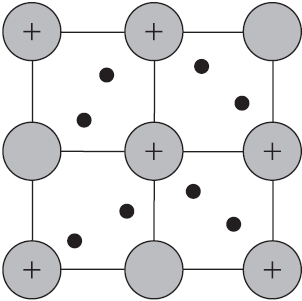

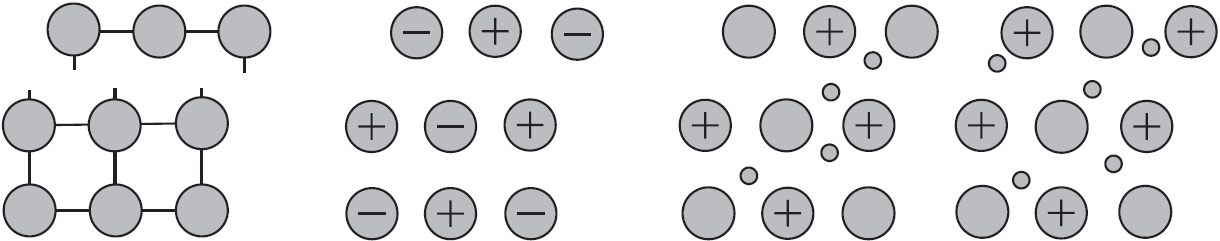

Такую химическую связь называют металлической. Металлическую связь образуют элементы, атомы которых на внешнем слое имеют мало валентных электронов по сравнению с большим числом внешних энергетически близких орбиталей. Их валентные электроны слабо удерживаются в атоме. Электроны, осуществляющие связь, обобществлены и перемещаются по всей кристаллической решетке в целом нейтрального металла.

Веществам с металлической связью присущи металлические кристаллические решетки, которые обычно изображают схематически так, как показано на рисунке. Катионы и атомы металлов, расположенные в узлах кристаллической решетки, обеспечивают ее стабильность и прочность (обобществленные электроны изображены в виде черных маленьких шариков).

Металлическая связь — это связь в металлах и сплавах между атомионами металлов, расположенными в узлах кристаллической решетки, осуществляемая обобществленными валентными электронами.

Некоторые металлы кристаллизуются в двух или более кристаллических формах. Это свойство веществ — существовать в нескольких кристаллических модификациях — называют полиморфизмом.

Например, железо имеет четыре кристаллических модификации, каждая из которых устойчива в определенном температурном интервале:

Олово имеет две кристаллические модификации:

Конечно, особый вид химической связи и тип кристаллической решетки металлов должны определять и объяснять их физические свойства.

Каковы же они? Это металлический блеск, пластичность, высокая электрическая проводимость и теплопроводность, рост электрического сопротивления при повышении температуры, а также такие значимые свойства, как плотность, высокие температуры плавления и кипения, твердость, магнитные свойства.

Давайте попробуем объяснить причины, определяющие основные физические свойства металлов.

Почему металлы пластичны?

Механическое воздействие на кристалл с металлической кристаллической решеткой вызывает смещение слоев ион-атомов друг относительно друга, а так как электроны перемещаются по всему кристаллу, разрыв связей не происходит, поэтому для металлов характерна большая пластичность.

Аналогичное воздействие на твердое вещество с ковалентными связями (атомной кристаллической решеткой) приводит к разрыву ковалентных связей. Разрыв связей в ионной решетке приводит к взаимному отталкиванию одноименно заряженных ионов. По этому вещества с атомными и ионными кристаллическими решетками хрупкие.

Почему металлы имеют характерный блеск, а также непрозрачны?

Электроны, заполняющие межатомное пространство, отражают световые лучи (а не пропускают, как стекло), причем большинство металлов в равной степени рассеивают все лучи видимой части спектра. Поэтому они имеют серебристо-белый или серый цвет. Стронций, золото и медь в большей степени поглощают короткие волны (близкие к фиолетовому цвету) и отражают длинные волны светового спектра, поэтому имеют светло-желтый, желтый и медный цвета.

Хотя на практике металл не всегда нам кажется светлым телом. Во-первых, его поверхность может окисляться и терять блеск. Поэтому самородная медь выглядит зеленоватым камнем. А во-вторых, и чистый металл может не блестеть. Очень тонкие листы серебра и золота имеют совершенно неожиданный вид — они имеют голубовато-зеленый цвет. А мелкие порошки металлов кажутся темно-серыми, даже черными.

Наибольшую отражательную способность имеют серебро, алюминий, палладий. Их используют при изготовлении зеркал, в том числе и в прожекторах.

Почему металлы имеют высокую электрическую проводимость и теплопроводны?

Хаотически движущиеся электроны в металле под воздействием приложенного электрического напряжения приобретают направленное движение, т. е. проводят электрический ток. При повышении температуры металла возрастают амплитуды колебаний находящихся в узлах кристаллической решетки атомов и ионов. Это затрудняет перемещение электронов, электрическая проводимость металла падает. При низких температурах колебательное движение, наоборот, сильно уменьшается и электрическая проводимость металлов резко возрастает. Вблизи абсолютного нуля сопротивление у металлов практически отсутствует, у большинства металлов появляется сверхпроводимость.

Следует отметить, что неметаллы, обладающие электрической проводимостью (например, графит), при низких температурах, наоборот, не проводят электрический ток из-за отсутствия свободных электронов. И только с повышением температуры и разрушением некоторых ковалентных связей их электрическая проводимость начинает возрастать.

Наибольшую электрическую проводимость имеют серебро, медь, а также золото, алюминий, наименьшую — марганец, свинец, ртуть.

Чаще всего с той же закономерностью, как и электрическая проводимость, изменяется теплопроводность металлов.

Она обусловлена большой подвижностью свободных электронов, которые, сталкиваясь с колеблющимися ионами и атомами, обмениваются с ними энергией. Происходит выравнивание температуры по всему куску металла.

Механическая прочность, плотность, температура плавления у металлов очень сильно отличаются. Причем с увеличением числа электронов, связывающих ион-атомы, и уменьшением межатомного расстояния в кристаллах показатели этих свойств возрастают.

Кальций, имеющий два электрона на внешнем энергетическом уровне атомов, гораздо более тверд и плавится при более высокой температуре ($842°С$).

Еще более прочной является кристаллическая решетка, образованная ионами скандия, который имеет три валентных электрона.

Металлы по-разному взаимодействуют с магнитным полем. Такие металлы, как железо, кобальт, никель и гадолиний выделяются своей способностью сильно намагничиваться. Их называют ферромагнетиками. Большинство металлов (щелочные и щелочноземельные металлы и значительная часть переходных металлов) слабо намагничиваются и не сохраняют это состояние вне магнитного поля — это парамагнетики. Металлы, выталкиваемые магнитным полем, — диамагнетики (медь, серебро, золото, висмут).

В технике принято классифицировать металлы по различным физическим свойствам: