Химический элемент что это простыми словами

Элементы химические

Каждый Э. х. — это совокупность Атомов с одинаковым зарядом атомных ядер и одинаковым числом электронов в атомной оболочке. Ядро атомное состоит из протонов, число которых равно атомному номеру (См. Атомный номер) элемента, и нейтронов, число которых может быть различным. Разновидности атомов одного и того же Э. х., имеющие различные массовые числа (См. Массовое число) (равные сумме масс протонов и нейтронов, образующих ядро), называются изотопами (См. Изотопы). В природе многие Э. х. представлены двумя или большим числом изотопов. Известно 276 стабильных изотопов, принадлежащих 81 природному Э. х., и около 1500 радиоактивных изотопов. Изотопный состав природных элементов на Земле, как правило, постоянен; поэтому каждый элемент имеет практически постоянную атомную массу (См. Атомная масса), являющуюся одной из важнейших характеристик элемента. В настоящее время (1978) известно 107 Э. х., они, преимущественно нерадиоактивные, создают всё многообразие простых и сложных веществ. Простое вещество — форма существования элемента в свободном виде. Некоторые Э. х. существуют в двух или более аллотропных модификациях (например, углерод в виде графита и алмаза), различающихся по физическим и химическим свойствам; число простых веществ достигает 400 (см. Аллотропия). Иногда понятия «элемент» и «простое вещество» отождествляются, поскольку в подавляющем большинстве случаев нет различия в названиях Э. х. и образуемых ими простых веществ; «. тем не менее в понятиях такое различие должно всегда существовать», — писал в 1869 Д. И. Менделеев (Соч., т. 13, 1949, с. 490). Сложное вещество — Соединение химическое — состоит из химически связанных атомов двух или нескольких различных элементов; известно более 100 тыс. неорганических и более 3 млн. органических соединений. Для обозначения Э. х. служат Знаки химические, состоящие из первой или первой и одной из последующих букв латинского названия элемента. В формулах химических (См. Формулы химические) и уравнениях химических (См. Уравнения химические) каждый такой знак (символ) выражает, кроме названия элемента, относительную массу Э. х., равную его атомной массе. Изучение Э. х. составляет предмет химии (См. Химия), в частности неорганической химии (См. Неорганическая химия).

Историческая справка. В донаучный период химии как нечто непреложное принималось учение Эмпедокла о том, что основу всего сущего составляют четыре стихии: огонь, воздух, вода, земля. Это учение, развитое Аристотелем, полностью восприняли алхимики. В 8—9 вв. они дополнили его представлением о сере (начале горючести) и ртути (начале металличности) как составных частях всех металлов. В 16 в. возникло представление о соли как начале нелетучести, огнепостоянства. Против учения о 4 стихиях и 3 началах выступил Р. Бойль, который в 1661 дал первое научное определение Э. х. как простых веществ, которые не состоят из каких-либо других веществ или друг из друга и образуют все смешанные (сложные) тела. В 18 в. Почти всеобщее признание получила гипотеза И. И. Бехера и Г. Э. Шталя (См. Шталь), согласно которой тела природы состоят из воды, земли и начала горючести — Флогистона. В конце 18 в. эта гипотеза была опровергнута работами А. Л. Лавуазье. Он определил Э. х. как вещества, которые не удалось разложить на более простые и из которых состоят другие (сложные) вещества, т. е. по существу повторил формулировку Бойля. Но, в отличие от него, Лавуазье дал первый в истории науки перечень реальных Э. х. В него вошли все известные тогда (1789) неметаллы (О, N, Н, S, Р, С), металлы (Ag, As, Bi, Co, Ca, Sn, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Pt, Pb, W, Zn), а также «радикалы» [муриевый (Cl), плавиковый (F) и борный (В)] и «земли» — ещё не разложенные известь СаО, магнезия MgO, барит BaO, глинозём Al2O3 и кремнезём SiO2 (Лавуазье полагал, что «земли» — вещества сложные, но пока это не было доказано на опыте, считал их Э. х.). Как дань времени он включил в список Э. х. невесомые «флюиды» — свет и теплород. Едкие щёлочи NaOH и KOH он считал веществами сложными, хотя разложить их электролизом удалось позже — только в 1807 (Г. Дэви). Разработка Дж. Дальтоном атомной теории имела одним из следствий уточнение понятия элемента как вида атомов с одинаковой относительной массой (атомным весом). Дальтон в 1803 составил первую таблицу атомных масс (отнесённых к массе атома водорода, принятой за единицу) пяти Э. х. (О, N, С, S, Р). Тем самым Дальтон положил начало признанию атомной массы как главной характеристики элемента. Дальтон, следуя Лавуазье, считал Э. х. веществами не разложимыми на более простые.

Последующее быстрое развитие химии привело, в частности, к открытию большого числа Э. х. В списке Лавуазье было всего 25 Э. х., включая «радикалы», но не считая «флюиды» и «земель». Ко времени открытия периодического закона Менделеева (См. Периодический закон Менделеева) (1869) было известно уже 63 элемента. Открытие Д. И. Менделеева позволило предвидеть существование и свойства ряда неизвестных тогда Э. х. и явилось основой для установления их взаимосвязи и классификации.

Открытие радиоактивности (См. Радиоактивность) в конце 19 в. поколебало более чем столетнее убеждение в том, что атомы нельзя разложить. В связи с этим почти до середины 20 в. продолжалась дискуссия о том, что такое Э. х. Конец ей положила современная теория строения атома, которая позволила дать строго объективную дефиницию Э. х., приведённую в начале статьи.

Распространённость в природе. Распространённость Э. х. в космосе определяется нуклеогенезом внутри звёзд. Химический состав Солнца, планет земного типа Солнечной системы и метеоритов, по-видимому, практически тождествен. Образование ядер Э. х. связано с различными ядерными процессами в звёздах. Поэтому на разных этапах своей эволюции различные звёзды и звёздные системы имеют неодинаковый химический состав (см. Космогония). Распространённость и распределение Э. х. во Вселенной, процессы сочетания и миграции атомов при образовании космического вещества, химический состав космических тел изучает Космохимия. Основную массу космического вещества составляют Н и Не (99,9%). Наиболее разработанной частью космохимии является Геохимия.

Из 107 Э. х. только 89 обнаружены в природе, остальные, а именно Технеций (атомный номер 43), Прометий (атомный номер 61), Астат (атомный номер 85), Франций (атомный номер 87) и Трансурановые элементы, получены искусственно посредством ядерных реакций (ничтожные количества Te, Pm, Np, Fr образуются при спонтанном делении урана и присутствуют в урановых рудах). В доступной части Земли наиболее распространены 10 элементов с атомными номерами в интервале от 8 до 26. В земной коре они содержатся в следующих относительных количествах:

Перечисленные 10 элементов составляют 99,92% массы земной коры.

| Элемент | Атомный номер | Содержание, % по массе |

|---|---|---|

| O | 8 | 47,00 |

| Si | 14 | 29,50 |

| Al | 13 | 8,05 |

| Fe | 26 | 4,65 |

| Ca | 20 | 3,30 |

| Na | 11 | 2,50 |

| K | 19 | 2,50 |

| Mg | 12 | 1,87 |

| Ti | 22 | 0,45 |

| Mn | 25 | 0,10 |

Классификация и свойства. Наиболее совершенную естественную классификацию Э. х., раскрывающую их взаимосвязь и показывающую изменение их свойств в зависимости от атомного номера, даёт Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. По свойствам Э. х. делятся на Металлы и Неметаллы, причём периодическая система позволяет провести границу между ними. Для химических свойств металлов наиболее характерна проявляемая при химических реакциях способность отдавать внешние электроны и образовывать катионы, для неметаллов — способность присоединять электроны и образовывать анионы. Неметаллы характеризуются высокой Электроотрицательностью. Различают Э. х. главных подгрупп, или непереходные элементы, в которых идёт последовательное заполнение электронных подоболочек s и р, и Э. х. побочных подгрупп, или переходные, в которых идёт достраивание d- и f-подоболочек. При комнатной температуре два Э. х. существуют в жидком состоянии (Hg и Вг), одиннадцать — в газообразном (Н, N, О, F, Cl, Не, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), остальные — в виде твёрдых тел, причём температура плавления их колеблется в очень широких пределах — от около 30°С (Cs 28,5°С; Ga 29,8°С) до 3000°С и выше (Ta 2996°С; W 3410°С; графит около 3800± 200°С под давлением 125 кбар). О свойствах, получении и применении Э. х. см. в статьях об отдельных элементах, а также о семействах Э. х. (Актиноиды, Инертные газы, Лантаноиды, Платиновые металлы, Рассеянные элементы, Редкие элементы, Редкоземельные элементы).

Лит.: Кедров Б. М., Эволюция понятия элемента в химии, М., 1956; Сиборг Г. Т., Вэленс Э. Г., Элементы Вселенной, пер. с англ., М., 1962; Сиборг Г., Искусственные трансурановые элементы, пер. с англ., М., 1965; Фигуровский Н. А., Открытие химических элементов и происхождение их названий, М., 1970; Популярная библиотека химических элементов, М., 1971—73; Некрасов Б. В., Основы общей химии, 3 изд., [т.] 1—2, М., 1973; Полинг Л., Общая химия, пер. с англ., М., 1974; Джуа М., История химии, пер. с итал., 2 изд., М., 1975; Weeks М. Е., Discovery of the elements, 6 ed., Easton, 1956.

Химический элемент

Формой существования химических элементов в свободном виде являются простые вещества (одноэлементные). [3]

На данный момент ( март 2013 года ) известно 118 [4] химических элементов (из них не все официально признаны).

Содержание

История становления понятия

Символы химических элементов по Дж. Дальтону: 1 — водород; 2 — магний; 3 — кислород; 4 — сера; 5 — аммиак; 6 — диоксид углерода.

Однако Менделеев был вынужден сделать несколько перестановок в последовательности элементов, распределённой по возрастающему атомному весу, чтобы соблюсти периодичность химических свойств, а также ввести незаполненные клетки, соответствующие неоткрытым элементам. Позднее (в первые десятилетия XX века) стало ясно, что периодичность химических свойств зависит от атомного номера (заряда атомного ядра), а не от атомной массы элемента. Последняя определяется количеством стабильных изотопов элемента и их природной распространённостью. Тем не менее, устойчивые изотопы элемента имеют атомные массы, группирующиеся около некоторого значения, поскольку изотопы с избытком или недостатком нейтронов в ядре нестабильны, причём с ростом числа протонов (то есть атомного номера) число нейтронов, формирующих в совокупности стабильное ядро, также растёт. Поэтому периодический закон может быть сформулирован и как зависимость химических свойств от атомной массы, хотя эта зависимость нарушается в нескольких случаях.

С открытием изотопов стало ясно, что даже различные совокупности атомов одного и того же элемента могут иметь различающиеся атомные массы; так, радиогенный гелий, выделенный из урановых минералов, в связи с преобладанием изотопа 4 He имеет атомную массу больше, чем гелий космических лучей (где присутствует также лёгкий изотоп 3 He ).

Известные химические элементы

Право предложить название новому химическому элементу предоставляется первооткрывателям. Сообщение о новом открытии проверяется в течение нескольких лет независимыми лабораториями, и, в случае подтверждения, Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК, IUPAC, en:International Union for Pure and Applied Chemistry ) официально утверждает название нового элемента.

Неоткрытые или неутверждённые элементы часто называются с помощью системы, использованной ещё Менделеевым, — по названию вышестоящего гомолога в периодической таблице, с добавлением префиксов «эка-» или (редко) «дви-», означающих санскритские числительные «один» и «два» (в зависимости от того, на 1 или 2 периода выше находится гомолог). Например, до открытия германий (стоящий в периодической таблице под кремнием и предсказанный Менделеевым ) назывался эка-кремнием, унуноктий (118) называется также эка-радоном, а флеровий (унунквадий, 114) — эка-свинцом.

Классификация

Символы химических элементов

Цифрами меньшего размера возле символа элемента обозначаются: слева вверху — атомная масса, слева внизу — порядковый номер, справа вверху — заряд иона, справа внизу — число атомов в молекуле [8] :

| атомная масса | заряд иона |

| Символ элемента | |

|---|---|

| порядковый номер | число атомов в молекуле |

В Периодической таблице карточка химического элемента обычно включает следующие характеристики:

Распространённость химических элементов в природе

Распространённость химических элементов в земной коре (% масс.) — кларковые числа

Из химических элементов наиболее распространены в земной коре кислород и кремний. Эти элементы вместе с элементами алюминий, железо, кальций, натрий, калий, магний, водород и титан составляют более 99 % массы земной оболочки, так что на остальные элементы приходится менее 1 %. В морской воде, помимо кислорода и водорода — составных частей самой воды, высокое содержание имеют такие элементы, как хлор, натрий, магний, сера, калий, бром и углерод. Массовое содержание элемента в земной коре называется кларковым числом или кларком элемента.

Содержание элементов в коре Земли отличается от содержания элементов в Земле, взятой как целое, поскольку химсоставы коры, мантии и ядра Земли различны. Так, ядро состоит в основном из железа и никеля. В свою очередь, содержания элементов в Солнечной системе и в целом во Вселенной также отличаются от земных. Наиболее распространённым элементом во Вселенной является водород, за ним идёт гелий. Исследование относительных распространённостей химических элементов и их изотопов в космосе является важным источником информации о процессах нуклеосинтеза и об эволюции Солнечной системы и небесных тел.

Образование

Одним из главных источников особо тяжёлых элементов во Вселенной должны быть, согласно расчётам, слияния нейтронных звёзд, с выбросом значительных количеств этих элементов, которые впоследствии участвуют в образовании новых звёзд и их планет. [14]

Химические элементы как составная часть химических веществ

Химические вещества могут состоять как из одного химического элемента ( простое вещество ), так и из разных ( сложное вещество или химическое соединение ).

См. также

Ссылки

Примечания

Выделить Химический элемент и найти в:

Урок 1. Атомы и химические элементы

В уроке 1 «Атомы и химические элементы» из курса «Химия для чайников» рассмотрим, кто и когда высказал идею о том, что все вокруг состоит из атомов; также выясним, что из себя представляет химический элемент и каким образом обозначается.

Все, что нас окружает, мы сами, Земля, на которой мы живем, состоит из самых разнообразных веществ. А из чего состоят сами вещества? Ведь их можно дробить на более мелкие части, а те, в свою очередь, на еще более мелкие. Где предел такого деления? Что представляют собой частицы, которые дальше уже нельзя раздробить обычными способами? Над этими вопросами задумывались ученые еще в глубокой древности.

Атомное строение веществ

Первые представления об атомах как мельчайших, далее неделимых частицах веществ появились у философов Древней Греции еще за 400 лет до н. э. Они считали, что каждое вещество составлено из присущих только ему атомов, т. е. существуют атомы, например, мяса, песка, дерева, воды и т. д. Другими словами, сколько есть веществ, столько и видов атомов.

Доказательств существования атомов в то время, конечно, не было, и это учение было забыто почти на две тысячи лет. И только в самом начале XIX в. идея атомного строения веществ была возрождена английским ученым Дж. Дальтоном.

Согласно его теории все вещества состоят из очень маленьких частиц — атомов. В процессе химических превращений атомы не разрушаются и не возникают вновь, а только переходят из одних веществ в другие. Они являются как бы деталями конструктора, из которых можно собирать всевозможные изделия.

Атомы — мельчайшие, химически неделимые частицы.

Химические элементы

Общее число атомов во Вселенной невообразимо велико. Однако видов атомов сравнительно немного. Каждый такой определенный вид атомов называется химическим элементом.

Химический элемент — определенный вид атомов.

Позже, после изучения строения атома, вы узнаете более точное определение этого понятия.

Всего в настоящее время известно 118 химических элементов. Атомы одного и того же элемента имеют одинаковые размеры, практически одинаковое строение и массу. Атомы разных элементов различаются между собой, прежде всего, строением, размерами, массой и целым рядом других характеристик.

На заметку: Из 118 химических элементов в природе встречается только 92, а остальные 26 получены искусственно с помощью специальных физических методов.

Из атомов такого небольшого числа химических элементов построены все вещества, существующие в природе и полученные химиками в лабораториях. А это более 60 млн веществ. Все они представляют собой самые различные сочетания атомов тех или иных элементов. Так же, как из 33 букв алфавита составлены все слова русского языка, из атомов относительно небольшого числа элементов состоят все известные вещества.

Символы химических элементов

Каждый элемент имеет свое название и условное обозначение — химический символ (знак).

Химический символ (знак) — условное обозначение химического элемента с помощью букв его латинского названия.

Символы химических элементов состоят из одной или двух букв их латинских названий. Понятно, что вторая буква нужна, чтобы различать элементы, в названиях которых первая буква одинакова. Например, элемент углерод обозначается первой буквой С его латинского названия — Carboneum (карбонеум), а элемент медь — двумя первыми буквами Cu его латинского названия — Cuprum (купрум).

Современные символы и названия наиболее распространенных элементов, необходимые вам на начальном этапе изучения химии, приведены в таблице под спойлером.

| Название химического элемента | Химический знак элемента | Относительная атомная масса (округленная) |

| Азот | N | 14 |

| Алюминий | Al | 27 |

| Водород | H | 1 |

| Железо | Fe | 56 |

| Золото | Au | 197 |

| Калий | K | 39 |

| Кальций | Ca | 40 |

| Кислород | O | 16 |

| Кремний | Si | 28 |

| Магний | Mg | 24 |

| Медь | Cu | 64 |

| Натрий | Na | 23 |

| Ртуть | Hg | 201 |

| Свинец | Pb | 207 |

| Сера | S | 32 |

| Серебро | Ag | 108 |

| Углерод | C | 12 |

| Фосфор | P | 31 |

| Хлор | Cl | 35,5 |

| Цинк | Zn | 65 |

Если вы хотите познакомиться с названиями и символами всех химических элементов, загляните сюда. Там представлена периодическая система элементов, о которой вы узнаете позже.

Распространенность химических элементов в природе крайне неравномерна. Самый распространенный элемент в земной коре (слое толщиной 16 км) — кислород О. Его содержание составляет 49,13 % от общего числа атомов всех элементов. Доли остальных элементов показаны на рис. 28.

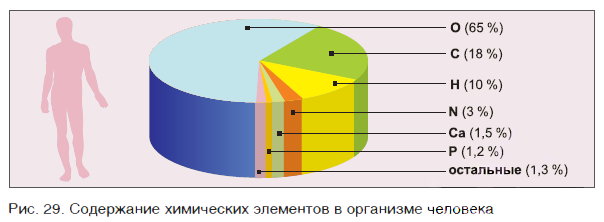

В организме человека на долю атомов кислорода приходится 65 % от массы тела, в то время как доля атомов углерода — 18 %, водорода — 10 %, азота — 3 % (см. рис. 29).

Во всей нашей Галактике почти 92 % от общего числа всех атомов приходится на долю водорода Н, 7,9 % — на долю гелия He и только 0,10 % — на атомы всех остальных элементов. Именно эти два самых легких элемента составляют основу звездной материи.

Краткие выводы урока:

Надеюсь урок 1 «Атомы и химические элементы» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.

Чем химический элемент отличается от вещества?

Кратко:

– химический элемент это вид атомов с одинаковым зарядом ядра;

– простое вещество образовано атомами одного химического элемента.

Химический элемент – это условная запись в периодической таблице. Простое вещество – то, с чем мы имеем дело на практике.

Химический элемент – это атомы с одинаковым зарядом ядра.

Можно сказать, что химический элемент это условная выборка атомов по заряду ядра. Химические элементы представлены в периодической таблице Менделеева, но на практике мы всегда имеем дело с простыми веществами.

Обратите внимание: в определении химического элемента указан заряд ядра, но не масса ядра или атома. Почему?

Всё дело в том, что у многих (большинства) химических элементов в природе встречаются изотопы.

Изотопы (греч. isos – одинаковый + topos – место) – это разновидности одного и того же химического элемента, имеющих одинаковый заряд ядра (число протонов), но разное число нейтронов.

А масса атома, прежде всего складывается из числа протонов и нейтронов. Именно поэтому в определении химического элемента используют понятие заряда ядра. Этим, кстати, объясняются дробные значения у большинства химических элементов в периодической таблице (но не у всех).

Примеры изотопов есть на сайте – изотопы водорода.

Известно, что примерно 75% содержащегося в природе хлора представлено изотопами хлора с атомной массой 35. Тогда как примерно 25 % хлора в природе имеет атомную массу равную 37.

Рассчитаем примерное среднее значение относительной атомной массы хлора:

Ar (Cl) = (35/100% * 75%) + (37/100 % * 25%) = 35,5

Относительная атомная масса — значение массы атома, выраженное как отношение массы атома данного элемента к 1⁄12 массе атома изотопа углерода 12 C.

Можно спросить, а как быть с элементами, у которых нет изотопов? Почему у них дробная масса?

Всё дело в так называемом дефекте массы. Опытным путём было доказано, что масса ядра оказывается меньше, чем масса протонов и нейтронов, из которых состоит ядро. Но почему?

Ответ даёт уравнение Эйнштейна: E = mc 2

Нуклоны (протоны и нейтроны) в ядре атома удерживаются силами ядерного взаимодействия, которое выражается формулой выше. Эта величина называется энергией связи ядра. Именно энергия связи порождает дефект массы и создает дробные значения относительной атомной массы у химических элементов без изотопов.

Простое вещество – это вещество, образованное атомами одного химического элемента.

На сегодняшний день известно более 400 простых веществ, но химических элементов в таблице Менделеева около 120. Откуда же еще 300 веществ? Один и тот же химический элемент может образовывать сразу несколько простых веществ.

Аллотро́пия — существование двух и более простых веществ одного и того же химического элемента. Явление аллотропии обусловлено либо различным состоянием молекул простого вещества (аллотропия состава), либо способом размещения атомов или молекул в кристаллической решётке (аллотропия формы).

Безусловным рекордсменом по числу аллотропных модификаций является углерод. Наиболее известные: алмаз, графит, графены, фуллерены, нанотрубки, нановолокна, карбин и графин.

Известные примеры других веществ: кислород и озон, красный и белый фосфор.

Итак, если химический элемент это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра, то простое вещество образовано из этих атомов.

В этом и заключается разница. Химический элемент – это условный вид атомов, вещество – это то, с чем мы имеем дело в жизни.

Путаница может возникнуть ввиду того, что зачастую названия простого вещества и элемента совпадают (кислород, азот, водород, углерод и т.д.).

Как понять когда речь идёт о химическом элементе, а когда – о простом веществе?

Химический элемент не обладает химическими свойствами и физическими характеристиками (температуры плавления и кипения, электрическая проводимость, растворимость, запах, цвет и т.п. – см. подробнее).

Вот пример из учебника 7-го класса.

В каком случае речь идёт о водороде как о простом веществе:

а) водород присутствует в организме человека;

б) водород малорастворим в воде;

в) массовая доля водорода в воде равна 11%;

г) при обычных условиях водород находится в газообразном агрегатном состоянии;

д) в атмосфере водорода живые организмы погибают;

е) в состав оксидов водород не входит?

а) Водород входит в состав большинства органических молекул поэтому речь идёт о химическом элементе.

б) У химического элемента нет такой характеристики как растворимость.

в) В состав воды входят атомы водорода, а не водород как простое вещество.

г) Агрегатное состояние – характеристика простого вещества.

д) Речь идет об атмосфере, т.е. газе. Агрегатное состояние характеристика простого вещества.

е) Простое вещество не может входит в состав вещества сложного (см. определения), а вот атомы – могут.

А что такое сложное вещество?

Сложное вещество – это вещество, образованное атомами разных химических элементов.

Во Вселенной преобладают простые вещества: водород и гелий. Но в окружающем нас мире (на Земле) преобладают сложные вещества. Какое из них самое распространенное? Наверное вода? А вот и нет!

Основная масса Земли сосредоточена в мантии (

30%). Ядро Земли состоит преимущественно из железа и никеля; а мантия – из оксидов кремния, магния и железа в виде различных минералов.

Как видите, масса поверхности Земли ничтожно мала. Да, в мантии тоже присутствует вода и, по оценкам учёных, по объему её содержание сопоставимо со всем мировым океаном. Но даже этого количества ничтожно мало.

Таким образом, самым распространенным (по массе) сложным веществом на Земле является оксид кремния, на втором месте – оксид магния, и на третьем месте – оксиды железа.

А вот если говорить о поверхности Земли, то первое место займет… самый обычный песок! Вода – на втором месте.