Химикат ддт это что

Химикат ддт это что

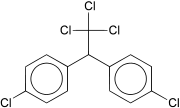

ДДТ (1,1,1-Трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан по номенклатуре ИЮПАК, тривиальное название — ДихлорДифенилТрихлорметилметан) — инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса. Одно из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Запрещён для применения во многих странах из-за того, что способен накапливаться в организме животных, человека. Особенно пагубное действие оказывает на размножение птиц (накапливается в скорлупе яиц). Несмотря на это, ограниченно применялся в СССР и многих других странах. Однако, в последнее время появился ряд сообщений о существенно преувеличенном вреде ДДТ. Существует предположение, что основной вред млекопитающим и птицам наносит не сам ДДТ, а примеси (в основном диоксины), возникающие при его промышленном производстве. ВОЗ официально рекомендует применение ДДТ в целях профилактики малярии.

Содержание

История создания, получение, применение

ДДТ (C14H9Cl5) — это классический пример инсектицида. По форме ДДТ представляет собой белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса и почти без запаха. Впервые синтезированный в 1873 году австрийским химиком Отмаром Цейдлером (Othmar Zeidler), он долгое время не находил себе применения, до тех пор пока швейцарский химик Пауль Мюллер (Paul Müller) в 1939 году не открыл его инсектицидные свойства, за что получил Нобелевскую премию по медицине в 1948 году, как «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда».

| Однократная доза, мг/кг | Наблюдение |

|---|---|

| Неизвестна | Летальный исход |

| 16—286 | Мгновенная рвота при повышенных дозах (интоксикация у всех, судороги у некоторых) |

| 6—10 | Умеренная интоксикация |

Польза и вред ДДТ

Кроме бытовой пользы в качестве средства борьбы с такими вредителями, как мухи, тараканы и моли, а также пользы для сельского хозяйства в качестве средства для борьбы с такими вредителями, как колорадский жук и тля, ДДТ имеет ряд общепризнанных «героических» заслуг мирового масштаба, среди них наиболее значимы следующие:

Таким образом, мир быстро приобрёл положительный опыт применения ДДТ. Этот опыт стал причиной быстрого роста производства и применения ДДТ. Рост производства и применения ДДТ был не единственным следствием «положительного опыта». Он явился также причиной формирования в сознании людей ошибочных представлений о нетоксичности ДДТ, что в свою очередь привело к культивированию безалаберности в применении ДДТ и наплевательского отношения к нормам безопасности. ДДТ применялся везде и всюду без соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими стандартами. Сложившаяся ситуация не могла не повлечь негативных последствий. Так, например,

Пик этой эйфории пришёлся на 1962 год, когда в мире были применены по назначению 80 миллионов килограммов ДДТ и произведены 82 миллиона килограммов. После чего объёмы производства и применения ДДТ начали падать. Причиной этому явилась развернувшаяся во всём мире дискуссия о вреде ДДТ, которая была обусловлена книгой американского ученого Рэйчал Карсон (Rachel Carson) «Сайлэнт спринг» («Silent Spring», что в переводе означает «Тихая весна» или «Безмолвный родник»), в которой Карсон утверждала, что применение ДДТ оказывает вредное влияние на функцию воспроизводства у птиц. Книга Карсон вызвала широкий резонанс в США. Сторону Карсон приняли различные экологические организации, такие как Экологический Фонд Защиты (Environmental Defense Fund), Национальная Федерация Живой природы (National Wildlife Federation). На сторону противников Карсон встали производители ДДТ и поддерживающая их государственная администрация в лице Агентства по охране окружающей среды. Спор о вреде ДДТ вскоре перерос из национального в международный. Однако выводы Карсон о вреде ДДТ не имели под собой какой-либо научной основы.

В своей книге Карсон опирается на исследования Джеймса ДэУитта (James DeWitt), обобщённые в его статьях «Воздействие хлоруглеродных инсектицидов на перепёлку и фазана» («Effects of Chlorinated Hydrocarbon Insecticides upon Quail and Pheasants») и «Хроническая токсичность для перепёлок и фазанов некоторых хлорных инсектицидов» («Chronic Toxicity to Quail and Pheasants of Some Chlorinated Insecticides»). Карсон превозносит исследования ДэУитта, называя его эксперименты на перепёлках и фазанах классическими, но при этом она перевирает данные, которые получил ДэУитт в ходе своих исследований. Так, ссылаясь на ДэУитта, Карсон пишет, что «эксперименты доктора ДэУитта (на перепёлках и фазанах) установили факт, что воздействие ДДТ, не причиняя никакого заметного вреда птицам, может серьёзно влиять на размножение. Перепёлки, в диеты которых добавлялся ДДТ, на всём протяжении сезона размножения выжили и даже произвели нормальное число яиц с живыми зародышами. Но немногие птенцы из этих яиц вылупились». Однако Карсон упускает в своей книге цифры. Дело в том, что из яиц перепёлок, питавшихся пищей, содержащей ДДТ в больших количествах, а именно 200 ppm (то есть 0,02 %; для примера, в то время установленная в СССР предельно допустимая концентрация ДДТ для яиц составляла 0,1 ppm), вылупилось лишь 80 % птенцов, однако из яиц перепёлок контрольной группы, пища которых была свободна от ДДТ, вылупилось 83,9 %. Таким образом, разница между перепёлками, потребляющими пищу с ДДТ, и контрольной группой составила лишь 3,9 %, что не давало возможности сделать вывод относительно воздействия ДДТ на репродуктивную функцию у птиц. Значительно позже было установлено, что ДДТ вызывает утончение скорлупы яиц и гибели эмбрионов. Однако различные группы птиц сильно различаются по своей чувствительности к ДДТ; хищные птицы проявляют наибольшую чувствительность, и в природных условиях часто можно обнаружить выраженное истончение скорлупы, тогда как куриные яйца сравнительно нечувствительны. Из-за упущений, допущенных Карсон в её книге, большинство экспериментальных исследований было поставлено с не чувствительными к ДДТ видами (такими как перепёлка), у которых часто обнаруживали лишь слабое истончение скорлупы или таковое вовсе отсутствовало. Таким образом, книга Карсон пустила науку ложным путём, определив объектом исследования птиц, не чувствительных к воздействию ДДТ, тем самым задержав ход исследований воздействия ДДТ на птиц на 20 лет. Однако теперь мы можем говорить о воздействии ДДТ на окружающую среду с научных позиций.

Устойчивость к разложению

ДДТ обладает высокой устойчивостью к разложению: ни критичные температуры, ни ферменты, занятые обезвреживанием чужеродных веществ, ни свет неспособны оказать на процесс разложения ДДТ сколько-нибудь заметного эффекта. В результате, попадая в окружающую среду, ДДТ так или иначе попадает в пищевую цепь. Обращаясь в ней, ДДТ накапливается в значительных количествах сначала в растениях, затем в животных и, наконец, в человеческом организме. Расчёт Дамена и Хейса (1973 год) показал, что на каждом звене пищевой цепи происходит увеличение содержания ДДТ в 10 раз:

Ил, содержащий ДДТ — 1х

Растения (водоросли) — 10х

Мелкие организмы (рачки) — 100х

Хищные рыбы — 10000х

Это быстрое накопление ДДТ наглядно видно из следующего примера. Так, при исследовании одной экосистемы в озере Мичиган было обнаружено следующее накопление ДДТ в пищевых цепях: в донном иле озера — 0,014 мг/кг, в ракообразных, питающихся на дне — 0,41 мг/кг, в различных рыбах — 3-6 мг/кг, в жировой ткани чаек, питающихся этой рыбой — свыше 200 мг/кг.

Высокая растворимость в жирах и низкая растворимость в воде обусловливают задержку ДДТ в жировой ткани. Скорость накопления ДДТ в организме варьируется в зависимости от вида организмов, длительности воздействия и концентрации, а также от условий окружающей среды. Высокая степень удержания ДДТ означает, что токсические эффекты у организмов могут возникать с задержкой по времени, а также на значительном географическом удалении от места воздействия. В целом организмы высоких пищевых уровней имеют тенденцию к накоплению больших количеств ДДТ по сравнению с организмами низших пищевых уровней. ДДТ способен транспортироваться по всему миру в организмах мигрирующих животных, а также океаническими и воздушными потоками.

Таким образом, ДДТ, накапливаясь в живых организмах, оказывает на них токсическое действие, по силе варьирующееся в зависимости от концентрации ДДТ в живом организме.

Воздействие ДДТ на человека

Необходимо отметить, что многие научно-популярные источники содержат безапелляционные утверждения о канцерогенном, мутагенном, эмбриотоксическом, нейротоксическом, иммунотоксическом воздействии ДДТ на организм человека. Так, например, утверждается, что ДДТ якобы вызывает или способствует развитию разнообразных заболеваний человека, которые ранее не рассматривались как связанные с каким-либо химическим веществом. К их числу относятся сердечно-сосудистые болезни, рак, атипичная пневмония, ретрорентальная фиброплазия, полиомиелит, гепатит и «нейропсихические проявления». В то время, когда были высказаны эти утверждения, причины всех без исключения указанных заболеваний были неизвестны или по меньшей мере не доказаны. Нет нужды говорить, что обвинение ДДТ в том, что он предрасполагает к полиомиелиту, было отвергнуто после того, как эта болезнь была взята под контроль с помощью вакцинации. К сожалению, сегодня нет непосредственной возможности борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями, раком и многими другими, менее распространёнными патологическими состояниями человека, возникновение которых приписывалось ДДТ. Между тем, такие безответственные заявления могут принести большой вред и, будучи приняты всерьёз, даже могут помешать научному поиску истинных причин и реальных мер предупреждения этих состояний.

Воздействие ДДТ на другие живые организмы (кроме человека)

Имеющиеся данные о последствиях токсического воздействия ДДТ на другие живые организмы можно обобщить следующим образом. Водные микроорганизмы более чувствительны к действию ДДТ, нежели наземные. При концентрации в окружающей среде 0,1 мкг/л ДДТ способен подавлять рост и фотосинтез зеленых водорослей.

Показатели как острой, так и хронической токсичности для различных видов водных беспозвоночных ДДТ неодинаковы. В целом ДДТ проявляет высокую токсичность для водных беспозвоночных при остром воздействии в концентрациях всего 0,3 мкг/л, причём токсические эффекты включают нарушения репродуктивной функции и развития, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, а также неврологические сдвиги.

ДДТ является высокотоксичным соединением для рыб: показатели LC50 (96 ч), полученные в статических тестах, колеблются от 1,5 мкг/л (большеротый окунь) до 56 мкг/л (гуппи). Остаточные уровни содержания ДДТ свыше 2,4 мг/кг икре зимней камбалы вызывали аномальное развитие эмбрионов; с аналогичными остаточными концентрациями, как было обнаружено, связана гибель мальков озерной форели в натурных условиях. Основной мишенью токсического действия ДДТ может являться клеточное дыхание.

Земляные черви нечувствительны к острому токсическому воздействию ДДТ при уровнях, превышающих те, которые, вероятно, имеются в условиях окружающей среды.

ДДТ способен оказывать неблагоприятное действие на репродуктивную функцию птиц, вызывая утончение скорлупы яиц (что приводит к их разрушению) и гибель эмбрионов.

Некоторые виды млекопитающих, особенно летучие мыши, могут подвергаться неблагоприятному действию ДДТ. Летучие мыши, отловленные в природе (у которых в жировой ткани находили остаточное содержание ДДТ), погибали в результате искусственного голодания, служившего моделью потери жира в процессе миграционных перелётов.

Кроме того, было установлено канцерогенное, тератогенное и иммунотоксическое воздействие ДДТ на некоторые живые организмы.

Воздействие ДДТ на окружающую среду

Описание и формула дуста, как пестицид влияет на людей и из чего его делают

Дустом называют не конкретное средство, а препаративную форму, которая представляет собой порошок. По сути, это состав на основе активного компонента и наполнителя, предназначенный для опыливания. Препарат был создан еще в 1873 году, однако лишь через 50 лет удалось установить, что он оказывает на насекомых токсичное воздействие. После этого состав стали применять как инсектицид.

Описание вещества

Дуст – это препаративная форма препарата. При этом действующие вещества бывают разными. Средство выпускают в виде порошка. В качестве стандартного примера инсектицида стоит привести ДДТ, или дихлордифенил трихлорметилди(п-хлорфенил)метан. Его производят путем конденсации хлорбензола и хлораля в высококонцентрированной серной кислоте.

По форме ДДТ – это белое кристаллическое вещество, которое не имеет вкуса и практически лишено запаха. Препаративной формой химиката считается порошок. Однако при эпидемиологических ситуациях стоит использовать водный раствор.

Разновидности химикатов

Сегодня довольно часто применяют дуст, однако пользуются другими химическими соединениями. Этот термин применяется для обозначения не препарата или действующего вещества, а порошка – тонко измельченной смеси активного компонента и наполнителя.

В качестве наполнителя применяют мел, гипс, тальк, силикагель, каолин, разные виды глины. Самыми удобными компонентами считаются тальк и пирофиллит – они отлично прилипают к растениям.

Количество основного вещества в дусте определяется его активностью и назначением. Как правило, на его долю приходится 1-10 %. Действующими веществами для современных инсектицидных порошков могут быть:

Физические и химические свойства

ДДТ, или дихлордифенилтрихлорметилметан, представляет собой вещество, которое выпускается в форме белых кристаллов. В обыкновенной воде оно растворяется плохо. Значительно лучше вещество смешивается с органическими и другими растворителями. Дихлор дифенил трихлорметилметан отличается выраженным запахом.

Термином ДДТ называют и иное вещество – дихлордифенилтрихлорэтан.

Оно обладает похожими свойствами. В качестве наполнителя в средстве применяются разные инертные вещества. Это могут быть глины, мел, каолин, тальк, силикагель.

Объем действующего компонента зависит от активности средства и его предназначения. Он может составлять 1-10 %. Для дуста характерен длительный период хранения по сравнению с другими пестицидами. Он может находиться в холодном помещении при высокой температуре.

Насколько устойчивы к разложению

Формула инсектицида отличается высокой стойкостью к разложению в составе грунта. На него не оказывают разрушающего воздействия внешние факторы – ферментные вещества, освещение, температура. Состав проникает в среду в первоначальном виде.

Вещество и его метаболиты могут скапливаться в культурах, почве, воде. Также они способны концентрироваться в человеческом организме и в тканях животных.

Механизм влияния на вредные организмы

Химическое действие препарата изучено недостаточно. При этом ДДТ оказывает специфическое воздействие на передачу нервных импульсов у насекомых. Ядохимикат влечет нарушение функционирования натрий-калиевого насоса мембран нервных клеток.

Правила использования

Вещество допустимо применять различными способами. К наиболее действенным вариантам относятся:

Меры предосторожности

Состав влияет на людей и домашних питомцев. Потому при работе с дустом важно придерживаться определенных правил предосторожности. Они включают следующее:

Чем заменить

Если рассматривать дуст как наиболее распространенную разновидность препарата ДДТ, то нужно сказать, что сегодня это средство запрещено. Его нельзя применять в сельском хозяйстве и в других сферах жизни.

Потому химическая промышленность предлагает много других действенных средств, которые представляют собой аналоги рассматриваемого препарата. В качестве альтернативы можно использовать ДДД, «Пертан», «Метоксихлор».

Эти вещества оказывают на вредителей аналогичный эффект, но считаются более безопасными. Они быстрее разлагаются в грунте, но представляют собой стабильно сильные яды для человеческого организма. Потому применять такие вещества нужно очень аккуратно.

Дуст представляет собой эффективное средство, которое помогает справляться со множеством вредителей. Чтобы вещество дало нужный результат, требуется четко придерживаться инструкции по его применению. Немаловажное значение имеет соблюдение правил техники безопасности.

Химикат ддт это что

Диадинамотерапия или ДДТ – это особый прием в медицине, который заключается в воздействии постоянным электрическим током частотой 50 и 100 Гц.

ЧТО ТАКОЕ ДДТ

Первым, кто предложил данный метод лечения, был французский врач по фамилии Бернар. Впоследствии эти токи получили название «токи Бернара» и сегодня широко используются в медицине. Этот ученый доказал эффективность совместного применения импульсных токов полусинусоидальной формы частотой 50 и 100 импульсов в минуту. Когда слой эпидермиса оказывает большое сопротивление начинается действие диадинамических токов, которые проходят через возбуждение эксероцепторов, таким образом, они вызывают ощущение жжения под датчиками.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЯ ДДТ НА ОРГАНИЗМ

Такой метод ведет к активированию периферического кровообращения, оказывает обезболивающий эффект, а также способствует оптимизации обмена веществ. При перемещении диадинамических токов наблюдается сокращение скелетных и гладких мышц, тем самым вызывая раздражительность мышц внутренних органов, а также сосудистых стенок. Болеутоляющий эффект выражается в раздражении нервных рецепторов напряжением 100 Гц, таким образом, ранее болевые импульсы в процессе лечения затормаживаются. Также электрический ток частотой 100 Гц. вызывают тормозное воздействие на симпатическую нервную систему, ввиду этого артериолы начинают увеличиваться и заметно улучшается кровообращение и питание тканей человека. Ток напряжением 50 Гц. усиливает лимфообращение, а также и кровообращение за счет равномерного сокращения мышечных волокон. Уменьшение болевой чувствительности определена протеканием непрерывного повторения импульсов с периферических рецепторов, которые были возбуждены электрическим током и, тем самым, происходит прекращение болевых ощущений.

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ ДДТ: ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Показаниями к применению метода могут служить такие нарушения:

• Неврит, миалгия

• Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, например, остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, полиартрит и другие

• Ушибы, переломы (без металлических элементов), вывихи, растяжения и других травм

• Гастрит, язва, дискинезия желчного пузыря и путей, атония мочевого пузыря и другие патологии, связанные с пищеварительной системой

• Пародонтоз

• Бронхит и астма

• Кардиологические патологии, такие как сердечно-сосудистые неврозы, гипертоническая болезнь.

Противопоказания к использованию метода могут повлечь за собой негативные последствия. Среди распространенных противопоказаний:

• Склонность к кровотечениям

• Индивидуальная непереносимость компонентов

• Наличие различных новообразований

• Аллергия на медикаменты, присутствующие при лечении диадинамическими токами

• Воспалительные процессы в острой фазе

• Туберкулез

• Эпилепсия

• Обострение психического состояния

• Нарушение чувствительности

• Тромбофлебит

Также лечение диадинамическими токами нельзя проводить при наличии поврежденных покровных тканей (при ранах, ссадинах и так далее), но можно немного переместить электроды. Также запрещено применение метода, если у пациента имеются гнойные заболевания кожи, присутствуют металлические имплантанты в организме.

Существует возможность проведения сеанса в домашних условиях при наличии аппарата, однако в этом случае следует не только безоговорочно соблюдать все правила выполнения процедуры, но и обязательно сообщать своему лечащему врачу о любых изменениях и реакциях организма.

Пройти лечение по методу ДДТ вы можете в Центр восстановительной медицины в Набережных Челнах. Стоимость одного сеанса составляет 200 рублей.

Подробности можно уточнить на сайте или по телефонам +7(8552)78-09-35,+7(953)482-66-62.

Чем дуст от ДДТ отличается?

Да ничем, ничем они не отличаются. Просто на английском его часто называли dust — «пыль», «порошок». А кто-то из грамотеев наших и перевел надпись на русский язык. Побуквенно. Чем же этот ДДТ знаменит (ну, кроме того, что одна ленинградская рок-группа так решила назваться)?

Чуть больше 50 лет назад этот порошок был очень популярен. Он спас от смерти миллионы людей, он ликвидировал несколько потенциально очень опасных эпидемий, он дал резкий скачок в сельскохозяйственном производстве. На десятилетия он казался панацеей, решением многих проблем человечества. Кстати, пакеты дуста были в России в свободной продаже аж до середины 2000-х годов…

Официально, согласно номенклатуре, его зовут очень сложно — трихлорметилди (п-хлорфенил)метан. Был синтезирован в Австрии Отмаром Цайдлером в 1873 году. Открыт — и забыт. Белый кристаллический порошок, без вкуса и почти без запаха.

Но в XX веке в Швейцарии Пауль Мюллер обнаружил, что этот ДДТ является великолепным инсектицидом. Произошло это в 1939 году. А в 1948 году он получил Нобелевскую премию по медицине — именно за то, что он обнаружил «высокую эффективность ДДТ как контактного яда».

Фото: Источник

Производство ДДТ оказалось весьма простым. При этом насекомые от него гибли просто мгновенно. Массовое производство химического вещества началось в годы Второй мировой войны, и результаты его применения не замедлили сказаться. Он убивал вшей и предотвратил большую эпидемию тифа в Неаполе.

В ходе всемирной антималярийной кампании сразу по окончании Второй мировой его распыляли над малярийными болотами. Всемирная Организация Здравоохранения считает, что подавление естественных очагов малярии спасло жизни более чем 5.000.000 человек!

В домашней обстановке ДДТ использовался против тараканов, клопов и моли, в полях он убивал всевозможных насекомых-вредителей.

Применение ядовитого вещества в сельском хозяйстве было очень массированным. Вредители погибали, а неповрежденные вредителями культуры давали намного большие урожаи. ДДТ, таким образом, стал одним из важнейших факторов «Зеленой революции», всемирной компании по интенсификации и индустриализации сельского хозяйства, начавшейся в самом начале 40-х годов.

А потом началось отрезвление… Вначале ученые выяснили, что ДДТ не разлагается под влиянием внешних факторов. Его нашли даже в мясе пингвинов Антарктиды, за многие десятки тысяч километров от ближайшего места, где он был распылен.

Потом некоторые ученые начали разбираться, как ДДТ влияет на экологическую ситуацию. Ведь уничтожив на полях насекомых, ДДТ лишил пищи птиц, которые ими питались. А что еще хуже — не причиняя видимого вреда птицам, ДДТ сильно и негативно влиял на размножение птиц. Птичьи яйца под влиянием ДДТ оказывались очень хрупкими, а эмбрионы птиц — нежизнеспособными.

Узнав об этом, люди решили разобраться в том, вреден ДДТ для экологии и человека или полезен. Особенно после того, как выяснилось, что концентрация ДДТ быстро растет по мере продвижения по пищевой цепочке. Так, ученые обнаружили, что в донном иле озера Мичиган было 0.014 мг/кг ДДТ, у донных ракообразных его было более чем в 10 раз больше, у рыб еще больше. А у чаек, питающихся той рыбой, концентрация ДДТ уже была свыше 200 мг/кг.

ДДТ при этом обладает очень высокой устойчивостью к разложению. Люди в те времена, может быть, еще и не поняли, что они натворили, но рисковать существованием человечества не решился никто. ДДТ был изъят из массового употребления.

Правда, отказаться от инсектицидов человечество больше уже не могло. Однако определили условие, обязательное для разрабатываемых и используемых в сельском хозяйстве и быту инсектицидов: непродолжительность действия, способность инсектицида после воздействия на насекомых разложиться на нетоксичные вещества.

Фото: pixabay.com

Нынешние инсектициды, применяемые в сельском хозяйстве, намного дороже, чем ДДТ. Но зато они, после того как выполнят свою работу, мирно разлагаются и не накапливаются в животных и растениях. Все это в теории, разумеется.