Хлорофиллипт или мирамистин что лучше

Хлорофиллипт или мирамистин что лучше

В последние годы во всем мире, и особенно в развитых странах, наблюдается значительный рост грибковых заболеваний, вызываемых дрожжеподобными грибами рода Candida.

Известно, что грибковые инфекции занимают одну из ключевых позиций среди заболеваний слизистой оболочки полости рта по распространенности среди населения и тяжести возможных осложнений для организма пациента.

Кандиданосительство статистически определяется у 5% младенцев, у лиц же пожилого возраста этот показатель увеличивается до 60% [1]. Однако истинное проявление патогенных свойств грибов рода Candida зависит главным образом от состояния макроорганизма. Главную роль в развитии кандидоза играет ослабление иммунной системы. Именно уровень состояния функциональной системы ротовой полости у каждого индивидуума с учетом его возраста, гигиенических навыков и других факторов характеризует экосистему в целом. Кандидоз возникает, как правило, на фоне более или менее выраженного иммунодефицита или дисбаланса иммунной системы [2].

Вследствие широкого применения антибиотиков за последние годы значительно увеличилось количество больных кандидозом слизистой оболочки рта. Длительный прием антибиотиков нарушает состав резидентной микрофлоры полости рта, в результате чего формируется дисбактериоз. Происходят угнетение резидентной микрофлоры полости рта и резкий рост вирулентности условнопатогенных грибов Candida, вызывающих заболевание слизистой оболочки рта (суперинфекция, аутоинфекция). Прием антибиотиков может вызвать также дисбактериоз кишечника, следствием чего являются гипо- и авитаминозы В, В2, В6, С, РР, что в свою очередь отрицательно сказывается на функциональном состоянии слизистой оболочки рта (она становится подверженной влиянию кандидозной инфекции).

В настоящее время, с учетом всего вышеперечисленного, кандидоз рассматривается как иммуннодефицитное состояние, возникшее в результате глубокой разбалансировки экосистемы в целом. Такое представление о заболевании обуславливает принципиальную необходимость комплексного лечения кандидоза, в состав которого будут непременно включаться:

— мероприятия, направленные на устранение местных проявлений заболевания;

— мероприятия для системного лечения проявлений кандидоза;

— мероприятия, направленные на восстановление и нормализацию иммунной системы.

Целью данного исследования явилось определение эффективности комплексного лечения кандидоза полости рта.

Материалы и методы исследования

Пациентам обеих групп назначалось лечение, направленное на ликвидацию возбудителя заболевания. Оно включало в себя антимикотическую терапию, системную и местную.

Местная противогрибковая терапия осуществлялась 0,5% мирамистином в виде мази, аппликации препарата проводились 3 раза в сутки. Мирамистин – антисептик с выраженным антимикробным, фунгицидным и противовирусным действием, усиливающий местные иммунные реакции и регенераторные процессы. Кроме этого, всем пациентам 4 раза в день назначались полоскания ротовой полости 2% бикарбоната натрия.

Всем пациентам назначалась также десенсебилизирующая терапия, этой целью рекомендовался эриус (5 мг 1 раз в сутки).

Помимо данной схемы, пациенты основной группы получали лечение, направленное на повышение иммунологической резистентности организма. Известно, что при кандидозе резко снижается усвояемость таких жизненно важных элементов как витамины и минералы (особенно железо). Учитывая этот факт, оптимальным в данном случае представляется препарат ферроглобин В12 – комплекс, содержащий железо, витамины группы В и С, фолиевая и пантеноновая кислоты, а также экстракт корня солодки. Корень солодки оказывает стимулирующее действие на неспецифическую резистентность организма. Препарат назначали пациентам внутрь, после еды по 1 ч.л. 3 раза в сутки.

Высокой эффективностью в борьбе с кандидозной инфекцией обладают конкурентные пробиотики. Их использование обусловлено антагонистическими свойствами относительно грибов рода Candida, которые реализуются путем конкуренции за питательные субстраты и синтеза антикандидозных метаболитов. Наш клинический опыт подтверждает высокую эффективность самоэлиминирующего пробиотика Бактистатин. Препарат назначался пациентам основной группы по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.

Таким образом, пациенты основной группы помимо антимикотической и десенсебилизирующей терапии получали дополнительное лечение, направленное на коррекцию иммунных механизмов организма в виде двух препаратов – Ферроглобин В12 и Бактистатин.

Курс лечения кандидоза в обеих группах составил 21 день.

Далее состояние пациентов оценивали с учетом наличия или отсутствия жалоб и динамики клинической картины заболевания, а также данных повторного бактериологического посева материала спустя 21 день (3 недели) и шести месяцев после окончания лечения и отдаленной реколонизации экосистемы.

Оценка эффективности лечения складывалась из совокупности субъективных и объективных данных, полученных в процессе исследования. В качестве субъективных данных рассматривались наличие или отсутствие жалоб у пациента, а также оценка врачом клинической картины заболевания. При анализе полученных фактов выяснилось, что в краткие сроки после проведенного лечения (через 3 недели) отсутствие признаков заболевания было зарегистрировано в основной группе в 92, 8% случаев, в контрольной – у 68,2% пациентов. В отдаленные сроки, через 6 месяцев после лечения, в основной группе ситуация принципиально не изменилась, и в 89,3% случаев не было зафиксировано случаев рецидива заболевания. В контрольной группе пациентов с отсутствием рецидива было зарегистрировано значительно меньше – в 36,4% случаев (табл. 1).

Исчезновение признаков заболевания у пациентов в динамике

Отсутствие признаков заболевания через 3 недели после лечения

Отсутствие признаков заболевания через 6 месяцев после лечения

Стоматит у ребенка – что делать?

У пациентов детского возраста стоматит – самый распространенный диагноз, который встречаетсядаже у детей в период новорожденности. Само понятие стоматит объединяет несколькозаболеваний, которые выражаются изъязвлением и/или воспалением слизистой в ротовойполости.

Причины возникновения стоматита у детей

Стоматит может развиться по ряду причин, однако самыми распространенными считаютсяаллергические и инфекционные. Вызвать же воспаление слизистой во рту у детей могут:

Спровоцировать начало заболевания могут недостаток витаминов, стрессовая ситуация, общеепереохлаждение (даже слабое), иммунодефицит и аллергическая реакция, анемия иобезвоживание организма. Однако чаще всего стоматит диагностируется после курса леченияантибиотиками и сульфаниламидами.

Симптомы болезни у детей

Первые признаки стоматита у детей напоминают банальную простуду и ОРВИ. Проявляются ониспустя 4-8 суток после заражения. Самыми распространенными симптомами являются:

Реже детей могут беспокоить кашель и насморк, конъюнктивит. Спустя сутки после появления этихсимптомов во рту ребенка образуется налет серого, белого или желтоватого цвета (в зависимостиот типа возбудителя), а позже – язвочки или водянистые волдыри.

Уже на этом этапе ребенок нуждается в комплексной терапии, начать которую можно последетальной диагностики. Для начала проводится посев на определение возбудителя заболевания,а также определяется его чувствительность к лекарственным препаратам. помимо этого, можетпотребоваться консультация детского гастроэнтеролога, аллерголога и эндокринолога. Толькопосле этого врач может назначить соответствующее лечение.

Методы лечения стоматита у детей

Тактика терапевтических мер борьбы со стоматитом у детей определяется результатамидиагностики, и состоит из набора стандартных процедур, действие которых направлено науменьшение симптоматики, и приема лекарственных препаратов, соответствующих видувозбудителя.

При вирусном и герпетическом стоматите детям назначаются следующие лекарства:

Дополнительно могут использоваться народные средства: масло облепихи и шиповника, сокстолетника и отвары ромашки и шалфея.

При грибковом стоматите используются препараты с антимикотическим и заживляющимэффектом:

Дополнительно слизистые обрабатывают порошком таблеток Нистатин. Показан детям приемтаблеток Дифлюкан и Флуконазол, Имудон и даропонижающие и обезболивающие средства(Нурофен, Парацетамол и Панадол).

При афтозном стоматите набор препаратов зависит от источника заболевания:

Обработка язвочек в полости рта проводится с помощью борной кислоты, препарата Аекол,тетрабората натрия и геля Холисал.

При стоматите, вызванном деятельностью патогенных бактерий, рекомендованы обработкиполости рта противомикробными препаратами Хлоргексидин и Мирамистин, Фурациллином иМетрогилом. В случае длительного течения болезни или при отсутствии видимого эффектаантибиотики назначаются перорально. В детском возрасте показаны препараты Ампиокс,Канамицин, Гентамицин. Параллельно ведут укрепление собственного иммунитета ребенкаИнтерфероном или Вифероном, витаминными комплексами.

Основные правила лечения стоматита у детей

Помимо регулярного приема препаратов и ежедневной обработки полости рта специальнымирастворами, которые назначит лечащий врач, необходимо соблюдать несколько общих правил:

Не менее важный момент в лечении стоматита у детей – точное соблюдение рекомендацийврача. Несмотря на изобилие препаратов, помогающих избавиться от симптомов,самостоятельный их подбор и применение могут привести к переходу болезни в хроническуюстадию, или вовсе усугубить течение недуга многочисленными осложнениями.

Клинический опыт применения наружного спрея у детей с ветряной оспой

В статье представлен опыт лечения детей, больных ветряной оспой.

The article presents the experience of treatment of children suffering from chickenpox.

Ветряная оспа — вирусное заболевание, характеризующееся умеренно выраженной общей интоксикацией, доброкачественным течением, везикулезной экзантемой, длительной персистенцией вируса в виде латентной инфекции, при активации которой (чаще после 60 лет) протекает в виде опоясывающего лишая (опоясывающего герпеса) [1].

Ветряная оспа была описана итальянскими врачами V. Vidius и F. Ingrassia еще в XVI веке. Однако ее рассматривали как легкий вариант натуральной оспы. После эпидемии натуральной оспы в 1863–1874 гг. ветряная оспа была признана самостоятельным заболеванием. В нашей стране большой вклад в изучение этой инфекции внесли Н. Ф. Филатов, В. Н. Верцнер, Т. Т. Струке, М. А. Скворцов, А. Г. Рахманова, Ю. В. Лобзин, Б. М. Тайц [2].

Заболеваемость ветряной оспой остается высокой в связи с отсутствием массовой активной иммунизации детей. Всего в 2018 г. Роспотребнадзор зарегистрировал 837 829 случаев заболевания (571,22 случая на 100 000 населения), из них 768 762 случая у детей в возрасте до 14 лет (около 3000 случаев на 100 000 детей этого возраста или более 91% всех заболевших). Показатель заболеваемости ветряной оспой у взрослых находится в интервале от 300 до 800 и более на 100 000 населения, у детей составляет 7000 на 100 000 детского населения [3].

Ветряная оспа относится к детским инфекциям с очень высокой контагиозностью. Дети первых 2–3 месяцев жизни болеют редко, но при отсутствии иммунитета у матери могут заболеть даже новорожденные. После перенесенной инфекции формируется прочный иммунитет. Крайне редки повторные заболевания.

Единственный источник инфекции — больной человек, в том числе и больной опоясывающим герпесом. Инкубационный период — от 10 до 21 дня.

Возбудитель — вирус герпеса 3-го типа. Содержит ДНК, размеры нуклеокапсида — 150–200 нм. Малоустойчив во внешней среде. Инфекция передается воздушно-капельным путем, при этом возможно заражение с током воздуха на большом расстоянии (до 20 метров), «переносится ветром», что объясняет название болезни. Возможно также заражение контактным путем и трансплацентарным — от матери к плоду. Больной заразен за 2 суток до появления сыпи и до 5-го дня со времени появления последнего элемента.

Основные патоморфологические изменения отмечаются в коже и слизистых. Кроме того, вирус нейротропен. Количество элементов у пациентов различно — описано появление максимально до 800 элементов. Характерен ложный полиморфизм сыпи — поскольку высыпания появляются толчкообразно и кожные элементы проходят следующие стадии развития: пятно, папула, везикула, корочка; а в случае нагноения везикулы — пустула с глубоким поражением кожи, что может приводить к образованию небольших западений в центре пустулы и, соответственно, рубца.

В соответствии с классификацией типичная (кожная) форма по тяжести подразделяется на легкую, среднетяжелую и тяжелую. К атипичной форме относят рудиментарную, геморрагическую, гангренозную, генерализованную (висцеральную) форму [4].

Осложнения редки и подразделяются на специфические, связанные с непосредственным действием вируса: энцефалит, менингоэнцефалит, миелит, пневмония, нефрит, миокардит, кератит, синдром Рея, артриты, ларингит; и неспецифические, обусловленные присоединением бактериальной инфекции: флегмона, абсцесс, стрептодермия, импетиго, стоматит, рожа, конъюнктивит, лимфаденит.

Диагностика основана на типичной клинической картине. В повседневной практике применяются специфические методы лабораторной диагностики (микроскопический — выявление телец Арагана (скопления вируса) в окрашенных серебрением по Морозову мазках жидкости везикул при обычной или электронной микроскопии; полимеразная цепная реакция для выявления ДНК вируса в везикулярной жидкости и крови, серологическая диагностика — реакция связывания комплемента и иммуноферментный анализ, иммунофлюоресцентный метод для определения ветряночного антигена в мазках-отпечатках из содержимого везикул. Вирус можно выделить на эмбриональных культурах клеток человека.

В лечении пациентов с ветряной оспой очень важно соблюдать гигиенические мероприятия, цель которых — предотвращение вторичной инфекции. В период высыпания и лихорадки требуется соблюдение постельного режима. Элементы сыпи смазывают раствором анилиновых красителей. Показаны антигистаминные препараты. Эффективны в отношении лечения ветряной оспы противовирусные препараты (ацикловир, видарабин), применяют интерфероны, иммуностимуляторы — меглюмина акридонацетат (Циклоферон).

При тяжелой форме заболевания с выраженными симптомами интоксикации проводится дезинтоксикационная терапия. Антибиотики при ветряной оспе назначают в случае присоединения вторичной бактериальной инфекции и гнойных осложнений.

Поскольку высыпания при ветряной оспе, как правило, сопровождаются выраженным зудом, актуальным в местной терапии является применение средства, уменьшающего интенсивность, купирующего зуд и одновременно позволяющего предупредить вторичную бактериальную инфекцию [5].

Целью нашего исследования было оценить клиническую эффективность местного применения спрея для кожи Ветригард у детей, больных ветряной оспой.

Спрей Ветригард образует защитный слой на инфицированной коже, действуя как барьер, обеспечивает защиту кожных покровов, профилактику инфекции, оказывает успокаивающее и охлаждающее действие, мгновенно снимая за счет этого зуд и тем самым предотвращая появление рубцов.

Механизм действия обусловлен составом спрея Ветригард (комплекс на основе растительных экстрактов листа оливкового дерева и спирулины, обладающий доказанной противомикробной активностью (в том числе против Staphylococcus aureus)). Оксид цинка — обладает подсушивающим и заживляющим действием. Бисаболол — оказывает успокаивающий и противовоспалительный эффект. Глицерин — обеспечивает увлажнение. Полидеканол — местно-анестезирующий и обезболивающий эффект [6].

Под нашим наблюдением находилось 30 детей, больных ветряной оспой (табл. 1): от 6 месяцев до 1 года — девочек — 3, мальчиков — 4; от 1 года до 3 лет — 4 девочки и 5 мальчиков; от 4 до 7 лет — соответственно 4 и 7; мальчик 11 лет и 2 девочки 9 и 14 лет.

Школьников — 5 человек; посещающих детский сад — 8; не посещающих детские организованные коллективы — 17 человек.

Пациенты находились на лечении в детском инфекционном (боксированном) отделении городской многопрофильной клинической больницы № 20 г. Ростов-на-Дону.

Все дети заболели остро. Госпитализированы в среднем на третий день заболевания (самое раннее — в первый день, максимально — в пятый день). Среднее время пребывания в стационаре составило 8 суток (минимально — 6, максимально — 13 суток).

У 25 детей (83,33%) выставлен диагноз «ветряная оспа, типичная форма, среднетяжелое течение»; у 1 ребенка (3,33%) — легкое течение; у 4 (13,33%) — тяжелое.

У мальчика 7 лет, с легким течением ветряной оспы (госпитализация по эпидемическим показаниям), синдром интоксикации был выражен незначительно, повышение температуры даже на фоне высыпания не превышало 38,5? С.

У всех пациентов со среднетяжелым течением заболевания — с первого дня болезни отмечался умеренно выраженный синдром интоксикации: повышение температуры тела — максимум до 39? С, слабость, вялость, снижение аппетита. У детей раннего возраста отмечались капризность, раздражительность, беспокойство. Школьники жаловались на головную боль.

У детей с тяжелым течением ветряной оспы наблюдалась выраженная интоксикация. Лихорадка превышала 39,6? С, экзантема обильно покрывала всю поверхность тела, на слизистых оболочках также множественные пузырьковые высыпания. У мальчика (2 года 7 месяцев) заболевание с первого дня осложнилось флегмоной правого бедра, что потребовало при поступлении в детское инфекционное отделение консультации детского хирурга и соответствующего оперативного лечения.

Чаще всего экзантема появлялась на второй день заболевания на фоне лихорадки около 39? С — у 21 ребенка (70%). Однако у 5 детей (16,7%) высыпание появилось в первый день, а у 4 (13,3%) детей высыпания были замечены в третий день болезни.

Существовали определенные трудности в объективной оценке интенсивности зуда, поскольку группы пациентов (и исследуемая, и контрольная) были неоднородны по возрастному составу, представлены большим количеством детей раннего возраста.

Лечебные мероприятия проводились в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколом лечения) оказания медицинской помощи детям, больным ветряной оспой. Объем медикаментозной терапии зависел от тяжести состояния. В качестве противовирусного препарата назначался ацикловир в возрастной дозировке. По показаниям назначалась с дезинтоксикационной целью инфузионная терапия, парентальная антибактериальная терапия, антигистаминные препараты — хлоропирамин (Супрастин, таблетки), цетиризин (Зодак, капли для орального применения), симптоматическая терапия — жаропонижающие препараты [7].

В качестве антисептика и дезинфицирующего препарата для туширования элементов сыпи в контрольной группе применяли 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого, а в исследуемой группе — спрей Ветригард для кожи. Спрей наносили детям на кожу 3 раза в день, распыляя с расстояния 10–15 см.

У всех пациентов кожный зуд купировался в первый день лечения. Появление корочки на месте везикул — через день у 16 детей (53,3%), через 2 дня — у 14 (46,7%).

Контрольную группу составили 26 детей, единственным отличием в лечении которых был препарат для местной обработки кожных покровов: пациенты получали традиционный 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого 3 раза в день (от 6 месяцев до 1 года — девочек — 2, мальчиков — 6; от 1 года до 3 лет — 2 девочки и 7 мальчиков; от 4 до 7 лет — по трое детей разного пола; мальчики 11 лет и 9 лет и девочка 10 лет) (табл. 2).

У 4 детей (15,4%) диагностировано легкое течение, у 21 ребенка (80,8%)– среднетяжелое течение ветряной оспы и у 1 (3,8%) — тяжелое. Появление корочки в контрольной группе наблюдалось в среднем на четвертый день (от третьего до пятого дня) от начала лечения. Исчезновение зуда — в среднем через 3,7 суток (от третьего до пятого дня) (табл. 3, 4).

При этом пациенты контрольной группы отмечали неприятное чувство жжения, которое ненадолго появлялось после применения 1% спиртового раствора бриллиантового зеленого, чувство сухости, «стянутости» кожи, а также нежелательный косметический эффект в связи с длительным присутствием на коже («трудно отмыть»), особенно на открытых частях тела (на лице).

Никаких нежелательных реакций (местных или общих), связанных с гиперчувствительностью к препаратам ни в исследуемой (применение спрея Ветригард), ни в контрольной (1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого) группах пациентов не отмечалось.

Таким образом, результаты сравнения итогов местного лечения 1% спиртового раствора бриллиантового зеленого и спрея для кожи Ветригард детей, больных ветряной оспой, следующие:

Литература

* МБУЗ КДЦ «Здоровье», Ростов-на-Дону

** МБУЗ ГБ № 20, Ростов-на-Дону

Клинический опыт применения наружного спрея у детей с ветряной оспой/ Е. Г. Педченко, А. Н. Григоренко

Для цитирования: Лечащий врач № 11/2019; Номера страниц в выпуске: 39-41

Теги: ветряная оспа, детские инфекции, иммунитет

Гайморит: симптомы, особенности лечения и правила профилактики

Гайморит – это воспалительный процесс в области гайморовой пазухи, расположенной в толще черепной кости над верхней челюстью, слева и справа. Этот процесс является одной из разновидностей синуситов (это общее название для воспалительных процессов в области придаточных пазух – лобной, гайморовой, решетчатой или клиновидной). Обычно воспалительный процесс затрагивает слизистые оболочки, выстилающие пазухи изнутри, реже затрагиваются более глубокие слои тканей, вплоть до костных структур. Обычно процесс возникает как осложнение вирусных или бактериальных инфекций в области носоглотки и верхних дыхательных путей.

Исходя из причины развития, механизмов формирования и симптомов, гайморит бывает нескольких типов. Выделение каждого из них важно для определения тактики лечения, прогноза и разработки мер профилактики.

Острый – развивается быстро, как осложнение ОРВИ, насморков, простудных заболеваний, воспаления в области корней зубов на верхней челюсти. Возбудители проникают через каналы, соединяющие пазухи с полостью носа с гайморовыми пазухами, размножаются в полости. Тело начинает активно вырабатывать иммунные клетки и слизь, чтобы обезвредить патогенные организмы. Если слизь закупорит проток пазухи, возникает давление на стенки, усиление воспалительного процесса. По мере очищения пазухи от содержимого воспалительный процесс постепенно затухает.

Хронический – воспалительный процесс, который длится более 4 недель, имеет вялое или волнообразное течение, с периодами обострений. Обычно возникает из-за не долеченной острой формы, наличия аденоидов, тонзиллитов, отитов.

Гнойный – обычно становится осложнением острой формы либо обострения хронического процесса, если процесс не лечится, предпринимаются попытки самолечения или пациент переносит инфекцию на ногах. Патогенные бактерии накапливаются в пазухах, в смеси с лейкоцитами образуют гнойное содержимое. Самое опасное осложнение при этой форме – прорыв гноя в полость черепа, поражение костных тканей, мозга.

Двусторонний – одна из тяжелых форм, поражение локализовано сразу в обеих пазухах – левой и правой. Нередко возникает как осложнение инфекций в полости рта и носоглотки, обычно грибковой или бактериальной. Обычно имеет острое течение, редко переходит в хроническую форму.

Аллергическое поражение возникает у пациентов, страдающих от чрезмерно активной реакции иммунной системы на различные вещества. Особенно часто эта форма синусита бывает при поллинозе, круглогодичном рините, реакции на плесень, пылевых клещей.

Катаральный – преимущественно бывает у детей. Он развивается при проникновении в полость пазух патогенных организмов, что формирует отек и раздражение слизистых. Считается самой легкой формой болезни, проходящей при активном лечении без осложнений и последствий.

Полипозная форма формируется при образовании полипозных разрастаний слизистых из-за чрезмерно быстрого деления клеток. Рост полипов могут провоцировать инфекции, травмы, велика роль наследственности.

Одонтогенный – формируется как результат серьезных проблем зубов, особенно 4-6 зуба на верхней челюсти, корни которых расположены в непосредственной близости от пазухи. Если возникают проблемы в области корней этих зубов, воспаление и нагноение может переходить на пазуху, она заполняется секретом и воспаляется.

Причины

Придаточные пазухи, включая гайморовы, созданы как естественный барьер на пути инфекций, фильтр для различных опасных веществ в воздухе. Они помогают согревать воздух, увлажнять его и очищать от примесей перед попаданием в гортань, и ниже по респираторному тракту. Основная причина воспаления и появления признаков гайморита – это проникновение бактерий, грибков или вирусов, аллергенов. Реже инфекция попадает с током крови из других, отдаленных очагов.

Нарушать работу пазух могут патологии иммунной системы, частые ОРВИ, респираторная форма аллергии, носительство патогенных бактерий в носоглотке (стафило-, стрепто- или менингококк).

Среди ключевых причин, которые могут привести к развитию гайморита, можно выделить:

Осложнения

Не все люди знают, как начинается гайморит, поэтому многие принимают симптомы за тяжелую простуду и лечатся самостоятельно. Это может привести к определенным осложнениям, отдаленным последствиям. Среди ключевых осложнений можно выделить поражения бронхов и распространение инфекции на легкие, развитие отитов (поражение среднего уха), переход болезни в хроническую форму.

Тяжелый и запущенный, своевременно не вылеченный гайморит может привести к воспалению внутренних органов – сердца, глаз, почек, поражению суставов и мозга, его оболочек. Если образуются гнойные полости в гайморовых пазухах, возможен прорыв гноя в кровь (возникает сепсис), проникновение его в соседние пазухи с развитием пансинусита, воспаление мозговых оболочек с явлениями менингита. Всех этих осложнений можно избежать при полноценном лечении гайморита под руководством лор-врача.

Симптомы и диагностика

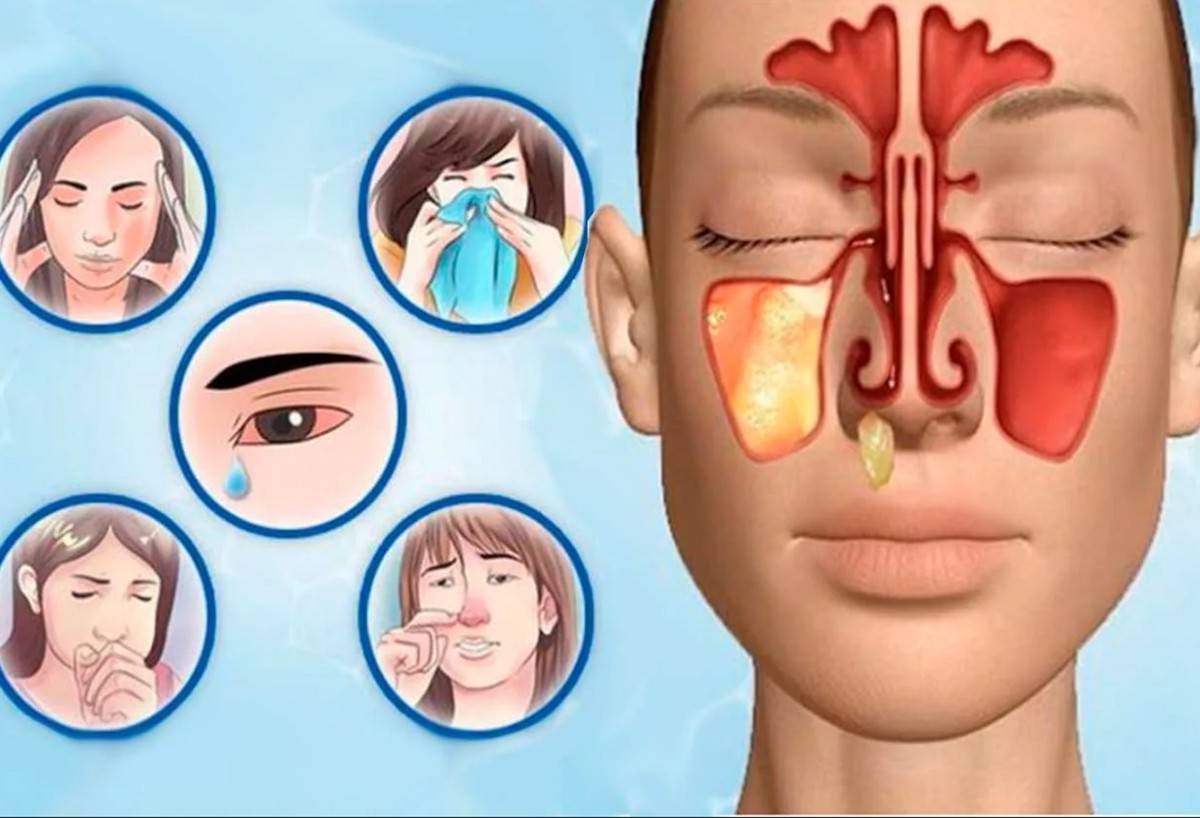

Конечно, при развитии гайморита нужно немедленно обращаться к врачу, но как понять, что гайморит начался? Начальные признаки неспецифичные – это повышение температуры от незначительной до высокой, сильная слабость, заложенность носа или обильные густые выделения, болезненность в проекции пазух или в области лица.

Боль при гайморите может быть различной – от тупой, давящей до сильной, мучительной. Она локализуется в подглазничной области, может отдавать в область переносицы, лобную зону или верхние зубы. При надавливании на область пазух или наклонах головы вперед она усиливается, распространяясь по подглазничной области. Могут краснеть и отекать веки.

Врачи отмечают некоторые особенности того, как проявляется болезнь в определенных возрастных группах. Так, у взрослых самым ключевым признаком могут быть болевые ощущения, головная боль, нарушение восприятия запахов. Может меняться голос, он становится гнусавым, нос сильно заложен, выделяется полупрозрачная или желто-зеленая слизь. Высокая лихорадка типична для острой формы, при хроническом или аллергическом гайморите болезнь может протекать без температуры.

На фоне поражения пазух возможно слезотечение, неприятный привкус во рту, слабость, постоянное утомление, нарушения аппетита, расстройства сна, ознобы и приступы кашля.

Заразен ли гайморит? Само по себе воспаление – это результат влияния патогенных факторов, и это не заразно. Бактерии или вирусы, которые спровоцировали заболевание, могут передаваться от человека к человеку, но не обязательно вызовут поражение пазух.

Диагноз гайморита ставит лор-врач после проведения ряда тестов и осмотра пациента. Важно подробно рассказать, как началось заболевание, какие жалобы были ранее и имеются в данный момент. Врач осмотрит полость носа и глотку, прощупает проекцию пазух, определяя болезненность.

Дополнительно могут понадобиться КТ или МРТ придаточных пазух, рентгенограмма, УЗИ исследование, эндоскопия носоглотки, при необходимости – биопсия полипозных образований. Назначаются анализы крови, посевы отделяемой из носа слизи для определения флоры, чтобы подобрать необходимые препараты.

Как лечить у взрослого

Терапия болезни должна быть комплексной. Она направлена на борьбу с инфекцией, устранение воспаления, налаживание оттока слизи из пазух и улучшение носового дыхания. В неосложненных случаях возможно лечение гайморита дома под постоянным контролем оториноларинголога. В тяжелых случаях и при необходимости хирургического лечения пациент госпитализируется в стационар.

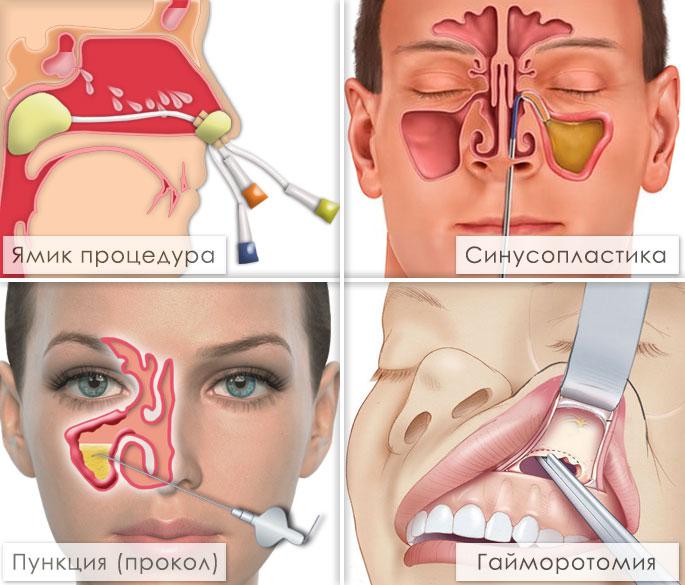

Возможно консервативное лечение с назначением антибактериальных препаратов, противовоспалительных средств, антигистаминных препаратов и различных капель, спреев для носа. Также применяют пункционное лечение или хирургические вмешательства. Выбор зависит от возраста пациента, вида патологии, тяжести состояния и возможных осложнений.

Многим пациентам назначают пункции (с местным обезболиванием) – они помогают удалить гнойное содержимое, помочь в оценке характера воспаления, плюс приносят существенное облегчение. После удаления содержимого пазухи промывают физраствором или фурациллином, вводят растворы антибиотиков и противовоспалительные препараты. Минус подобной тактики – не всегда достаточно одного прокола, поэтому требуется курс процедур в течение нескольких недель. Метод достаточно неприятный, имеет ряд противопоказаний и осложнений, процедура болезненна как во время прокола, так и после него.

.gif)