Холецистит что за болезнь симптомы

Холецистит

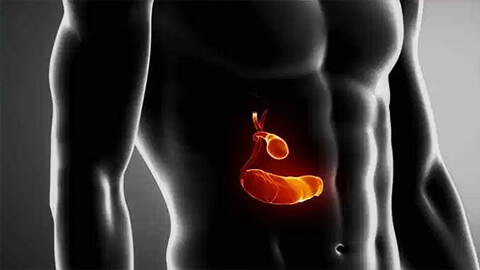

Холецистит – это воспаление желчного пузыря. Сопровождается нарушением работы желчевыводящей системы и выраженным застоем желчи. Статистически составляет 10-12% случаев среди заболеваний органов пищеварительной системы и чаще всего проявляется у лиц женского пола в возрасте после 40 лет.

Диагностикой и лечением этого заболевания занимается гастроэнтеролог.

Холецистит – что это за болезнь?

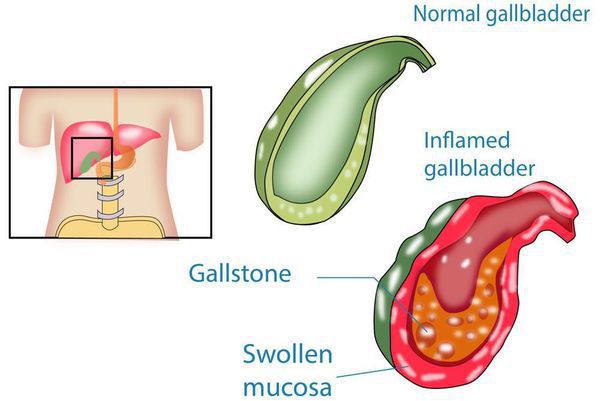

Если желчь длительное время лишена естественного оттока, она застаивается и воздействует на эпителий внутренних стенок, нарушая его барьерную функцию. В результате патогенные микроорганизмы легко проникают в полость органа, начинают активно размножаться и вырабатывать токсины, которые вызывают местное повышение уровня гистаминов. Возникает воспалительный процесс с отеком и болевым синдромом. Повышенная активность лейкоцитов в зоне поражения приводит к появлению гнойных и даже гангренозных изменений в тканях, которые в отсутствии лечения распространяются на более глубокие слои желчного пузыря и прилегающие органы.

Причины заболевания

Основная причина патологии – инфекционное поражение и нарушение оттока желчи. В роли патогенного возбудителя выступают стафилококк, стрептококк, кишечная палочка, вирусы гепатита, лямблии и даже круглые черви. Они проникают в область желчного пузыря через кровь и лимфу, провоцируя воспаление.

Нарушения желчного оттока могут вызвать:

Среди факторов воспаления отдельно стоит упомянуть аллергические реакции и хронические заболевания пищеварительной и эндокринной систем – диабет, гастрит, панкреатит. В частности, панкреатобилиарный рефлюкс – заброс ферментов поджелудочной железы в желчный пузырь – провоцирует развитие ферментативного холецистита.

Симптомы заболевания проявляются на фоне психологических нагрузок, неправильного питания, гиподинамии.

Внимание! В мегаполисах развитых стран диагноз «холецистит» имеет тенденцию к омоложению. Это вызвано нездоровым образом жизни и высоким уровнем постоянного стресса среди работающего населения.

Виды холецистита, их симптомы и признаки

Общий симптомокомплекс при холецистите представлен набором характерных синдромов:

Упомянутые синдромы холецистита зависят от формы, типа и стадии заболевания.

Классификация холецистита

По активности проявления холецистит может быть:

По наличию конкрементов:

По проявлению патологического процесса:

Внимание! Холецистит имеет сходную клиническую картину с аппендицитом, панкреатитом, язвенной болезнью, пиелонефритом и рядом других заболеваний, поэтому самостоятельная диагностика и лечение недопустимы и очень опасны!

Осложнения холецистита:

Как проходит диагностика

Обследование включает визуальный осмотр со сбором анамнеза и вынесением предварительного диагноза, а также комплекс лабораторно-инструментальных методик для получения более полной картины состояния.

Лабораторные методики:

Инструментальные методики используют для уточнения диагноза и в качестве вспомогательных мер при лабораторных исследованиях:

Список методик может изменяться и дополняться. В тяжелых случаях, когда неинвазивные методы обследования не дают полной картины, используют лапароскопическую диагностику.

Холецистит: лечение острой и хронической формы

Терапия заболевания имеет 4 основных направления:

В этих целях применяют медикаментозное лечение, физиотерапию, диетическое питание, хирургические методы лечения.

Важно! При острой форме заболевания в первые дни назначают щадящее голодание с внутривенным питанием организма. Это позволяет разгрузить гепатобилиарную систему.

Медикаментозная терапия включает следующие классы препаратов:

Препараты назначают в комплексе, с поправками на общее состояние пациента. Если диагностирован хронический холецистит, терапия антибиотиками проводится только в стадии обострения.

Физиотерапию используют при выходе из острой формы, в основном при лечении некалькулезной патологии. Назначают:

В период ремиссии большое внимание уделяют курортно-санаторному лечению с применением щелочных минеральных вод.

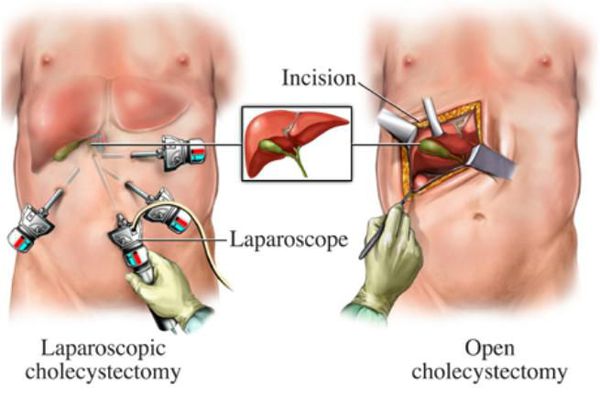

Хирургическое лечение панкреатита используют на стадии обострения при наличии выраженных деструктивных изменений или обширного гнойного процесса. Холецистостомию (дренирование) применяют для откачивания инфицированной желчи, чаще всего ее проводят методом лапароскопии. Холецистэктомию (удаление желчного пузыря) проводят открытым способом или с использованием лапароскопа.

Диетическое питание для каждого пациента разрабатывают индивидуально. Основой служит диета №5 по Певзнеру. Основные правила:

Питание должно быть дробным, не менее 5-6 раз в день с потреблением большого количества чистой негазированной воды – 1,5-2 литра.

Холецистит

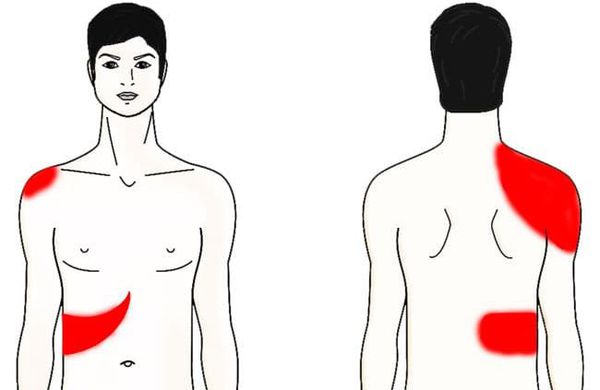

Холецистит – это различные по этиологии, течению и клиническим проявлениям формы воспалительного поражения желчного пузыря. Сопровождаются болью в правом подреберье, отдающей в правую руку и ключицу, тошнотой, рвотой, диареей, метеоризмом. Симптомы возникают на фоне эмоционального стресса, погрешностей в питании, злоупотребления алкоголем. Диагностика основывается на данных физикального осмотра, ультразвукового исследования желчного пузыря, холецистохолангиографии, дуоденального зондирования, биохимического и общего анализа крови. Лечение включает диетотерапию, физиотерапию, назначение анальгетиков, спазмолитиков, желчегонных средств. По показаниям выполняют холецистэктомию.

МКБ-10

Общие сведения

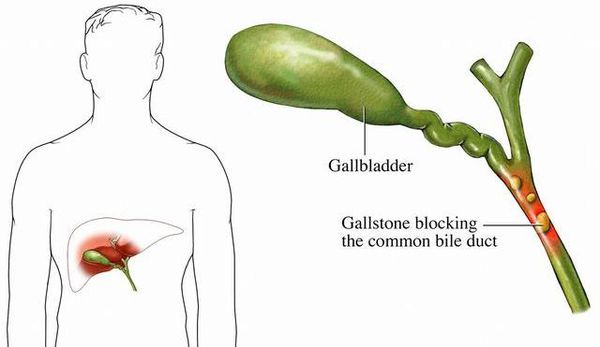

Холецистит — воспалительное заболевание желчного пузыря, которое сочетается с моторно-тонической дисфункцией желчевыводящей системы. У 60-95% пациентов болезнь сопряжена с наличием желчных конкрементов. Холецистит является наиболее распространенной патологией органов брюшной полости, составляет 10-12% от общего количества заболеваний этой группы.

Воспаление органа выявляется у людей всех возрастов, чаще страдают пациенты среднего возраста (40-60 лет). Болезнь в 3-5 раз чаще поражает лиц женского пола. Для детей и подростков характерна бескаменная форма патологии, тогда как среди взрослого населения преобладает калькулезный холецистит. Особенно часто заболевание диагностируется в цивилизованных странах, что обусловлено особенностями пищевого поведения и образа жизни.

Причины холецистита

Основное значение в развитии патологии имеет застой желчи и инфекция в желчном пузыре. Болезнетворные микроорганизмы могут проникать в орган гематогенно и лимфогенно из других очагов хронической инфекции (пародонтоз, отит и др.) или контактным путем из кишечника. Патогенная микрофлора чаще представлена бактериями (стафилококками, кишечной палочкой, стрептококками), реже вирусами (гепатотропными вирусами С, В), простейшими (лямблиями), паразитами (аскаридами). Нарушение утилизации желчи из желчного пузыря возникает при следующих состояниях:

Факторы риска

Помимо основных этиологических факторов существует ряд состояний, наличие которых увеличивает вероятность появления симптомов холецистита, влияя как на утилизацию желчи, так и на изменение ее качественного состава. К таким состояниям можно отнести:

Патогенез

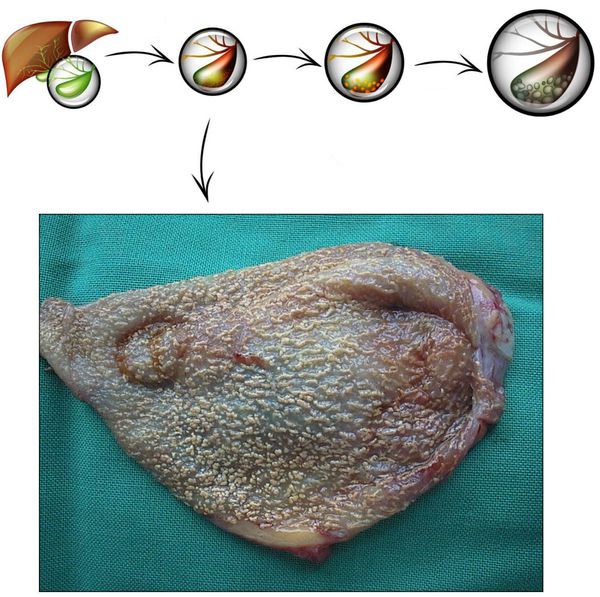

Основным патогенетическим звеном холецистита принято считать стаз пузырной желчи. Вследствие дискинезии билиарных путей, обтурации желчевыводящего протока снижается барьерная функция эпителия слизистой пузыря, устойчивость его стенки к воздействию патогенной флоры. Застойная желчь становится благоприятной средой для размножения микробов, которые образуют токсины и способствуют миграции в очаг воспаления гистаминоподобных веществ. При катаральном холецистите в слизистом слое возникает отек, утолщение стенки органа за счет инфильтрации ее макрофагами и лейкоцитами.

Прогрессирование патологического процесса приводит к распространению воспаления на подслизистый и мышечный слои. Снижается сократительная способность органа вплоть до пареза, еще больше ухудшается его дренажная функция. В инфицированной желчи появляется примесь гноя, фибрина, слизи.

Переход воспалительного процесса на соседние ткани способствует формированию перивезикального абсцесса, а образование гнойного экссудата приводит к развитию флегмонозного холецистита. Вследствие нарушения кровообращения возникают очаги кровоизлияния в стенке органа, появляются участки ишемии, а затем и некроза. Данные изменения свойственны гангренозному холециститу.

Классификация

В клинической гастроэнтерологии существует несколько классификаций заболевания, каждая из которых имеет большое значение, дает специалистам возможность отнести те или иные клинические проявления к определенному типу болезни и выбрать рациональную тактику лечения. С учетом этиологии различают два вида холецистита:

В зависимости от выраженности симптомов и типа воспалительно-деструктивных изменений холецистит может быть:

По степени тяжести клинических проявлений выделяют следующие формы болезни:

По характеру течения воспалительно-деструктивного процесса различают:

Симптомы холецистита

Хронический холецистит

Клинические проявления зависят от характера воспаления, наличия или отсутствия конкрементов. Хронический холецистит встречается чаще острого и обычно имеет волнообразное течение. В период обострения при бескаменной и калькулезной форме появляется приступообразная боль разной интенсивности в правой части живота, иррадиирущая в правое плечо, лопатку, ключицу. Болезненные ощущения возникают в результате неправильного питания, тяжелых физических нагрузок, сильного стресса.

Болевой синдром часто сопровождается вегето-сосудистыми нарушениями: слабостью, потливостью, бессонницей, неврозоподобными состояниями. Помимо болей наблюдается тошнота, рвота с примесью желчи, нарушения стула, вздутие живота. Больные отмечают повышение температуры тела до фебрильных значений, озноб, чувство горечи во рту или отрыжку горьким. В тяжелых случаях обнаруживаются симптомы интоксикации: тахикардия, одышка, гипотония.

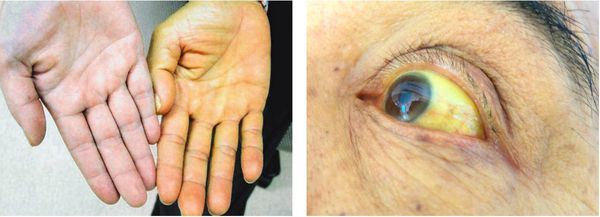

При калькулезной форме на фоне стойкого холестаза наблюдается желтушность кожи и склер, кожный зуд. В фазе ремиссии симптомы отсутствуют, иногда отмечается дискомфорт и тяжесть в районе правого подреберья, расстройства стула и тошнота. Периодически может возникать холецистокардиальный синдром, характеризующийся болями за грудиной, тахикардией, нарушением ритма.

Острый холецистит

Острый бескаменный холецистит диагностируется достаточно редко, проявляется эпизодическими тянущими болями в подреберье справа после переедания, употребления алкогольных напитков. Данная форма болезни чаще протекает без нарушения пищеварения и осложнений. При острой калькулезной форме преобладают симптомы холестаза (боль, кожный зуд, желтушность, горьковатый привкус во рту).

Осложнения

При продолжительном течении может наблюдаться переход воспаления на близлежащие органы и ткани с развитием холангита, плеврита, панкреатита, пневмонии. Отсутствие лечения или поздняя диагностика при флегмонозной форме болезни приводят к эмпиеме желчного пузыря. Переход гнойно-воспалительного процесса на близлежащие ткани сопровождается формированием околопузырного абсцесса. При перфорации стенки органа конкрементом или гнойном расплавлении тканей происходит излитие желчи в брюшную полость с развитием разлитого перитонита, который при отсутствии экстренных мероприятий может закончиться летальным исходом. При попадании бактерий в кровоток возникает сепсис.

Диагностика

Основной трудностью верификации диагноза принято считать определение типа и характера заболевания. Первым этапом диагностики является консультация гастроэнтеролога. Специалист на основании жалоб, изучения анамнеза болезни, проведения физикального обследования может установить предварительный диагноз. При осмотре выявляются положительные симптомы Мерфи, Кера, Мюсси, Ортнера-Грекова. Для определения вида и степени тяжести болезни проводятся следующие обследования:

В сомнительных случаях для изучения работы билиарного тракта дополнительно выполняют гепатобилисцинтиграфию, ФГДС, МСКТ желчного пузыря, диагностическую лапароскопию. Дифференциальную диагностику холецистита проводят с острыми заболеваниями, сопровождающимися болевым синдромом (острым панкреатитом, аппендицитом, перфоративной язвой желудка и 12-перстной кишки). Клинику холецистита следует отличать от приступа почечной колики, острого пиелонефрита, правосторонней пневмонии.

Лечение холецистита

Консервативное лечение

Основу лечения острого и хронического некалькулезного холецистита составляет комплексная медикаментозная и диетотерапия. При часто рецидивирующей калькулезной форме болезни или при угрозе развития осложнений прибегают к оперативному вмешательству на желчном пузыре. Основными направлениями в лечении холецистита признаны:

Хирургическое лечение

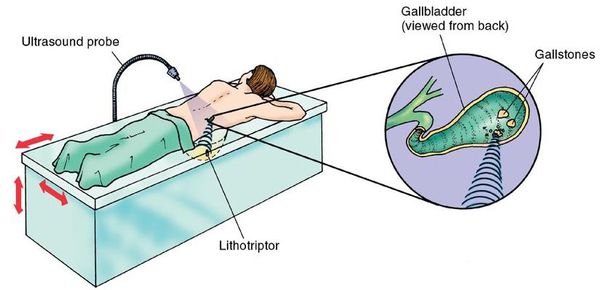

Удаление желчного пузыря осуществляют при запущенных холециститах, неэффективности консервативных методов лечения, калькулезной форме заболевания. Широкое применение нашли две техники удаления органа: открытая и лапароскопическая холецистэктомия. Открытую операцию выполняют при осложненных формах, наличии механической желтухи и ожирении. Видеолапароскопическая холецистэктомия является современной малотравматичной методикой, использование которой позволяет снизить риск послеоперационных осложнений, сократить реабилитационный период. При наличии конкрементов возможно нехирургическое дробление камней с помощью экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания зависит от степени тяжести холецистита, своевременной диагностики и грамотного лечения. При регулярном приеме лекарственных препаратов, соблюдении режима питания и контроле обострений прогноз благоприятный. Развитие осложнений (флегмона, холангит) значительно ухудшает прогноз болезни, может вызывать серьезные последствия (перитонит, сепсис).

Для профилактики обострений следует придерживаться основ рационального питания, исключить алкогольные напитки, вести активный образ жизни, осуществлять санацию очагов воспаления (гайморит, тонзиллит). Больным хроническим холециститом рекомендовано ежегодно проходить УЗИ гепатобилиарной системы.

Что такое холецистит хронический? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Хитарьян А. Г., флеболога со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Хронический холецистит — это воспаление желчного пузыря, длящееся более полугода и характеризующееся изменением свойств желчи, дисфункцией желчных протоков и образованием конкрементов (камней). [1]

Формирование нерастворимых образований в системе выведения желчи является длительным процессом. Оно чаще протекает у женщин. Это связывают с определёнными особенностями желчных кислот, а также обмена холестерина, которые взаимосвязаны с женскими половыми гормонами — эстрогенами и прогестероном.

Существует несколько этиопатологических факторов, при которых повышается риск развития желчнокаменной болезни. К ним относятся:

Главными причинами хронического холецистита нужно считать:

Кроме того, причиной хронического холецистита могут быть токсины и генерализованные аллергические реакции. [3] [4]

Симптомы хронического холецистита

Главенствующим синдромом по праву нужно назвать болевой. Пациент чаще всего чувствует боль в области правого подреберья (иногда в эпигастрии — области желудка). Она может быть как незначительной тянущей, так и сильной с чувством жжения и распирания. Те же ощущения могут локализоваться в области надплечья и/или во всей верхней конечности справа, правой половине шеи и нижней челюсти. Обострение может длиться от 20 минут до 5-6 часов. Боль появляется не сама по себе, а после воздействия вышеописанных провоцирующих факторов.

Следующим немаловажным синдромом является диспепсический — нарушение пищеварения. К наиболее частым проявлениям последнего стоит отнести диарею (частый жидкий стул), тошноту, рвоту с примесью желчи, нарушение (снижение) аппетита, вздутие живота.

Интоксикационный синдром характеризуется резким и значительным повышением температуры тела (до 39-40 о С), ознобом, потливостью и выраженной слабостью.

Вегетативная дисфункция также может сопутствовать обострению хронического холецистита, проявляясь эмоциональной нестабильностью, приступами сердцебиения, лабильностью артериального давления, раздражительностью и т.д.

У 10-20% пациентов с некалькулёзным (бескаменным) хроническим холециститом симптоматика может сильно варьировать и проявляться следующими признаками:

Если говорить об обострении калькулёзного хронического холецистита, то следует отметить желтушный синдром:

Этому способствует закрытие (обтурация) желчных протоков камнями, ранее находящимися и сформированными в желчном пузыре — так называемая «механическая желтуха». [5]

Патогенез хронического холецистита

Развитие хронического холецистита начинается задолго до появления первых симптомов. Этиологические факторы воздействуют комплексно и длительно. Главным, как говорилось выше, является неправильное питание. Именно оно способствует формированию холестероза желчного пузыря (появлению холестериновых полосок/бляшек в его стенке), которые впоследствии перерастают в полипы и/или конкременты.

После этого и параллельно этому происходит нарушение тонуса стенки желчного пузыря и дисфункция сфинктерного аппарата желчевыводящих путей, по причине чего желчь застаивается, чем усугубляется формирование камней и диспепсия.

Симптомы хронического холецистита начинают проявляться при чрезмерном повреждении стенки желчного пузыря камнями (или обтурации желчных протоков конкрементами) и инфицировании желчи. Параллельно происходит изменение физико-химических свойств и биохимического состава желчи (дисхолии и дискринии), а также снижается внешнесекреторная функция печени вследствие угнетения активности клеток печени, что также усугубляет уже сформированные дисхолию и дискринию. [6]

Пути попадания патогенной флоры в желчный пузырь:

Классификация и стадии развития хронического холецистита

В Международной классификации болезней (МКБ-10) хронический холецистит кодируется как К81.1.

Главенствующим признаком, которым можно охарактеризовать и классифицировать хронический холецистит, конечно же, является наличие или отсутствие конкрементов (камней) в желчном пузыре. В связи с этим выделяют:

Как уже отмечалось ранее, 85-95% людей (чаще всего женщины 40-60 лет), страдающих хроническим холециститом, имеют камни в жёлчном пузыре (т.е. больны хроническим калькулёзным холециститом). Образование конкрементов может быть либо первичным (при изменении физико-химических свойств желчи), либо вторичным (после первичного инфицирования желчи и развития воспаления). [5] [6]

Если говорить о причинном факторе воспалительного процесса, нужно выделить следующие формы заболевания (по частоте встречаемости):

Течение воспалительного процесса также бывает неодинаковым и зависит от многих факторов, включая индивидуальные особенности каждого организма. В связи с этим выделяют четыре типа хронического холецистита:

Фазы воспаления значительно разнятся между собой, каждый пациент это может почувствовать на себе:

Тяжесть течения основного заболевания и каждого из обострений тоже может варьироваться:

Осложнения хронического холецистита

Холецистит хронической формы развивается длительное время и его обострение происходит «не на ровном месте». Что же способствует этому обострению? В первую очередь неправильное питание: чрезмерное употребление жирной, жареной, солёной пищи, алкоголя и, как ни странно, даже голод приводят к застою и повышенной вероятности инфицирования желчи. Именно эти факторы являются главной причиной обострения и развития осложнений. Также к причинам обострения можно отнести пожилой возраст, хронические заболевания ЖКТ, дисфункцию желчных путей, хронический стресс, наличие камней в желчном пузыре и даже генетическую предрасположенность.

Однако обострение хронического холецистита (имеется ввиду желчная колика) является лишь звеном в развитии таких грозных осложнений, как:

Диагностика хронического холецистита

В связи с большим количеством возможных грозных осложнений хронического холецистита очень важно как можно раньше распознать болезнь самому и подтвердить в медицинском учреждении наличие данного заболевания.

Обследование начинается с осмотра пациента врачом-хирургом: обращается внимание на наличие желтушности кожных покровов, иктеричность склер, вынужденное положение больного в связи с выраженным болевым и интоксикационным синдромами и т.д.). Затем осмотр продолжается опросом пациента и пальпацией брюшной стенки: уточняются данные о соблюдении диеты, особенности и локализация болевого синдрома, определяются симптомы Мерфи, Мюсси и Шоффара (болезненные ощущения при определённых способах «прощупывания»), характерные для воспаления желчного пузыря.

В общем анализе крови можно проследить признаки неспецифического воспаления: увеличенная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и увеличенное количество лейкоцитов (лейкоцитоз) со сдвигом формулы влево.

Биохимический анализ крови может выявить повышение активности ферментов печени, а именно АЛаТ, АСаТ, ГГТП и щелочной фосфатазы.

Более подробную информацию для постановки диагноза хронического холецистита можно получить, конечно же, с помощью визуализирующих методик:

1. УЗИ органов брюшной полости (гепатобилиарной зоны) — определяется размер желчного пузыря, толщина его стенки, наличие деформации и конкрементов в просвете, расширенные внутри- и внепечёночные желчные протоки, различные нарушения моторики.

2. Холецистография и холеграфия — рентгенконтрастные исследования желчного пузыря и его протоков. За 12-16 часов до обследования пациент принимает контрастное вещество перорально (обычно накануне вечером). Выполняется несколько снимков в разных проекциях, после чего обследуемый получает желчегонный завтрак (яичные желтки и сливочное масло), и спустя 20 минут также выполняется несколько снимков. Производятся эти исследования с целью определения положения, формы, величины и смещаемости желчного пузыря, способности концентрации и выталкивания желчи (моторики).

3. Дуоденальное зондирование проводится с целью взятия пробы желчи, определения флоры и её чувствительности к антибиотикам для адекватного лечения. [9]

Лечение хронического холецистита

Лечение хронического холецистита может быть как консервативным, так и хирургическим.

В связи с тем, что 85-95% больных хроническим холециститом имеют калькулёзную (каменную форму) заболевания, с чем и связано развитие грозных осложнений, удаление желчного пузыря является единственно возможным и самым эффективным способом профилактики последних.

Операция при холецистите

Оперативное лечение хронического холецистита (холецистэктомия) является плановой операцией, а в случае тяжёлого обострения — экстренной или даже операцией «по жизненным показаниям». В зависимости от тяжести течения заболевания, её длительности, количества рецидивов, их интенсивности и состояния пациента удаление желчного пузыря может осуществляться несколькими методиками:

Реабилитация после холецистэктомии

После удаления желчного пузыря пациенту необходимо регулярно посещать врача в течение следующих трёх месяцев, на 3–6–12 месяц нужно сдавать анализы крови и проходить УЗИ органов брюшной полости. Также следует принимать желчегонные препараты, питаться небольшими порциями 3–5 раз в сутки и исключить жирную пищу. Если не перестроить питание, агрессивная желчь, которая течёт в кишечник, повышает риски рака прямой кишки.

Ультразвуковая литотрипсия

При противопоказаниях к операции или при нежелании пациента оперироваться можно воспользоваться нехирургическим методом дробления камней — ультразвуковой литотрипсией. Однако измельчение и выведение камней не является излечением, и в 95-100% случаев конкременты формируются повторно через некоторое время.

Медикаментозная терапия

В период обострения применяются обезболивающие (нестрероидные противовоспалительные средства — НПВС) и спазмолитические препараты для снятия спазма мускулатуры желчного пузыря и его протоков.

Профилактику инфицирования и санацию очага проводят антибиотикотерапией (цефалоспорины). Дезинтоксикацию осуществляется при помощи растворов глюкозы и хлорида натрия. Также необходимо лечение диспепсического синдрома: обычно для этого используются ферментные препараты. [10]

Диета

Когда заболевание находится в стадии ремиссии, необходимо строгое соблюдать диету: отказаться от острой, жирной и жаренной пищи.

Физиотерапия и народные методы лечения

Пациенты, страдающие хроническим бескаменным холециститом, лечатся у гастроэнтеролога. Возможно проведение физиотерапии (электрофорез, грязелечение, рефлексотерапия, пребывание на бальнеологических курортах) и фитотерапии (приём отваров тысячелистника, пижмы, крушины).

Лечебная гимнастика при холецистите

Убедительных доказательств о пользе специальной гимнастики при лечении или для профилактики холецистита не существует. Более того, использование лечебной гимнастики может быть опасным. Чаще заболевание встречается в виде хронического калькулёзного холецистита, физическая нагрузка в таком случае может привести к осложнениям, таким как механическая желтуха. Пациенту вполне достаточно снизить вес и заниматься обычной лечебной физкультурой.

Прогноз. Профилактика

Нарушение диеты в повседневной жизни встречается сплошь и рядом, поэтому формирование конкрементов в желчном пузыре не является чем-то удивительным. Вероятность проявления симптомов и осложнений от образования камней в желчном пузыре на самом деле низкая. Очень часто камни в желчном пузыре обнаруживаются при обследовании пациентов с другими патологиями ЖКТ и других органов и систем.

Практически все пациенты, перенёсшие удаление желчного пузыря, больше никогда не испытывают симптомов, если только последние не были вызваны исключительно камнями в желчном пузыре.

Профилактические мероприятия не могут дать 100% гарантию предотвращения развития болезни, но значительно снизят риски её возникновения. Первично, конечно же, необходимо пропагандирование здорового образа жизни:

Нужно стремиться максимально избегать стрессов, недосыпаний, длительных и частых периодов голода.

Для профилактики обострений уже поставленного диагноза хронического холецистита необходимо: