Хореографическое произведение целиком соответствует чему мелодии темпу синкопе ритму метру

О ритме: метр, такт и размер в музыке

О ритме: метр, такт и размер в музыке

Музыка, в отличие от шума, определённым образом организована во времени: звуки и паузы разной длительности чередуются и сочетаются между собой и образуют структуру – музыкальный ритм.

Ритм (от греческого глагола ῥέω – течь) – это особая система, которая помогает соотнести звуки и паузы в их движении (протекании во времени) и связать их между собой. Без ритма музыка превращается в несвязный шум.

Основной мерой движения музыки является пульс, подобные сердцебиению равномерные удары. Пульс не записан в нотации и часто даже не слышен явно, но его всегда можно ощутить: точно также мы чувствуем, но не слышим, удары собственного сердца.

Чередование сильных и слабых долей в музыке называется метром (от слова измерять), а сами доли – единицами музыкального метра.

Ритм и метр в музыке – понятия близкие, но не тождественные. Метр можно назвать основой ритма: ритм подчинён его равномерной пульсации, а любая ритмическая конструкция состоит из чередующихся метрических единиц.

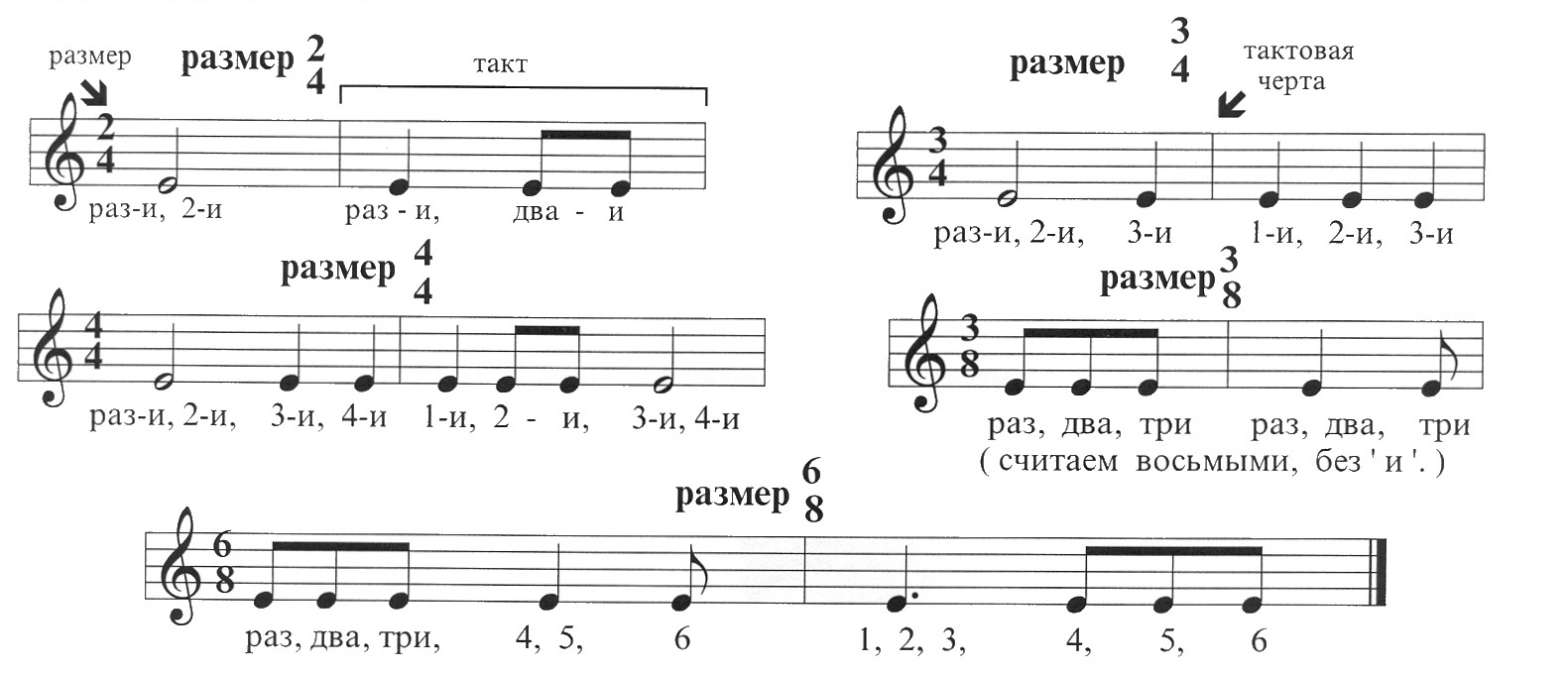

Отдельно взятый отрезок метра между двумя сильными долями в музыке носит название такт, а количество единиц метра в такте – музыкальный размер. На нотном стане каждый такт выделен тактовой чертой. В нотной записи метр обозначается именно в виде размера: в начале первого такта пьесы стоит дробное число. Можно сказать, музыкальный размер – это цифровое выражение метра в музыке.

Такт, темп и длительность

Пульсация метра часто неуловима, но его удары следуют с определённой скоростью. Эта скорость чередования долей в музыке называется темпом (от лат. Tempus – время) и может быть точно измерена с помощью специального устройства-маятника – метронома. Метроном был создан для точного подсчёта количества ударов в минуту. Однако, ещё до изобретения устройства, сложилась классическая система классификации темпа, основанная на субъективном ощущении движения музыки. В нотной записи традиционно используются описательные определения темпа и его изменений – прилагательные итальянского языка. Некоторые из них: adagio (медленно), andante (не спеша), moderato (умеренно), presto (очень быстро).

Длительности нот и пауз

Длительность доли не связана с привычными мерами времени (секундами или минутами). Её протяжённость определяется только в рамках исполняемого музыкального произведения согласно его темпу.

Длительность доли составляет продолжительность звучания одной ноты (или паузы) или её дробной части: половинная нота, четвертная, восьмая, шестнадцатая и так далее. Длина звучания графически отображена в нотной записи.

Длительности нот могут объединяться. Из двух (или больше) коротких нот путём сложения их длительностей может получиться одна длинная. Такой приём в музыке называется лига и в нотной записи обозначается вогнутой вниз дугой:

Паузы в музыке также имеют выраженную продолжительность. Длительность музыкальной паузы отражена в нотной записи аналогично длительности нот.

Длительность такта в музыке определяется на слух и соответствует длительностям составляющих его долей – звуков и пауз.

Размер такта

Соотношение количества долей с их длительностью является размером такта. На листе размер выписан дробью в начале первого такта, где числитель – это количество долей в каждом такте, а знаменатель – примерная длительность звучания одной доли.

Например: в размере 2/4 число 2 будет означать, что в одном такте произведения две доли, длительность каждой будет равна четвёртой части длины целой ноты. Длительность звучания ноты условная и основана на ощущении.

Размер такта – это размер метра на одном его участке, от одной сильной доли до следующей.

Неполный такт и синкопа

Если музыкальное произведение начинается со слабой доли, то первый такт будет называться неполным. В начале произведения неполный такт носит название затакт. Обычно затакт уравновешивается неполным тактом в конце произведения таким образом, чтобы сумма долей в двух неполных тактах равнялась одному полному. В середине произведения также может встречаться затакт.

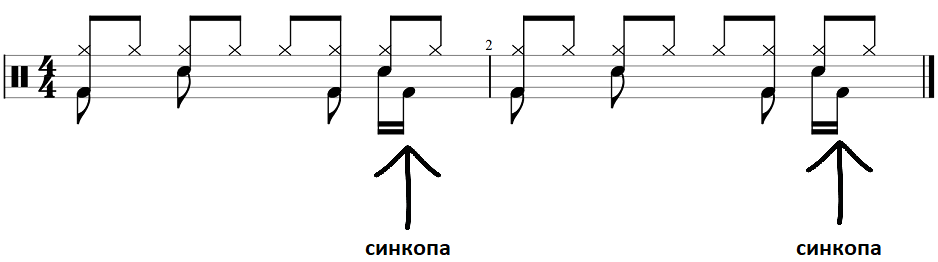

Смещение акцента с сильной доли на слабую внутри такта называется синкопой. Ударение в такте может перемещаться свободно, с опережением или запаздыванием относительно пульсации метра.

Затакт и синкопа используются, чтобы изменить положение в такте сильных и слабых долей и сместить акцент в пульсации метра. Эти приёмы служат средством ритмической выразительности.

Метр и размер. Простые и сложные метры.

В соответствии с количеством долей в такте размеры метра можно условно разделить на два типа: простые и сложные (или составные).

Простые метры

Простые метры могут быть двудольными и трёхдольными.

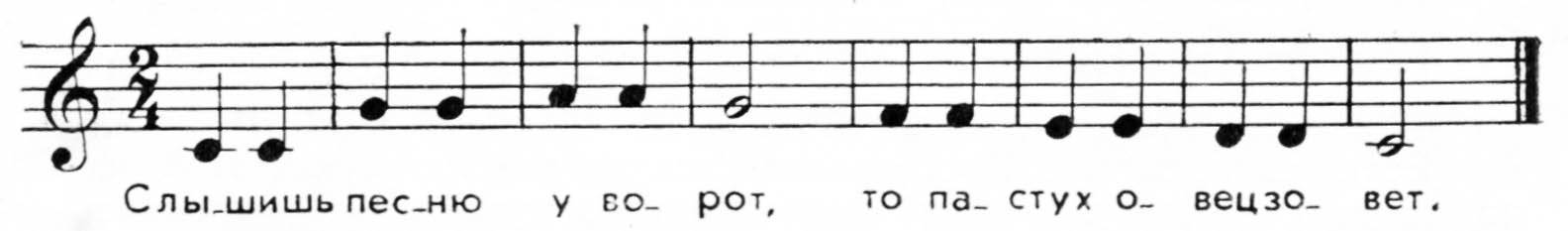

Метр называют двудольным, если сильная и слабая доля в нём повторяются через одну, он звучит чётко, размеренно и прямо, похож на шаг или марш: РАЗ-два-РАЗ-два и т.д.

Для трёхдольного метра характерно повторение одной сильной доли через две слабые:

РАЗ-два-три-РАЗ-два-три и т.д. Он слышится более плавным, сглаженным, будто покачивающимся. Трёхдольный тип метра характерен, например, для вальса.

Сложные метры

Сложные метры возникают при соединении двух или нескольких простых, поэтому их также называют составными. Это соединение можно наглядно изобразить вот так:

Благодаря такому склеиванию сложный метр состоит из нескольких сильных долей, их число соответствует количеству простых метров составляющих сложный. Первая доля составного метра акцентируется сильнее других, поэтому сильной долей обозначается она. Таким образом, менее сильные доли именуются относительно сильными. Размеры, передающие сложные метры, называют сложными размерами.

Сложные музыкальные размеры могут быть:

а) однородными

В таком размере сочетаются одинаковые простые метры.

Например: 4/4 = 2/4+2/4; 6/4 = ¾+¾; 8/4 = 2/4+2/4+2/4+2/4 и так далее.

Сильные доли в однородном размере чередуются последовательно и образуют строгую метрику.

б) смешанными

В них сочетаются разные простые размеры.

Например: 8/4=2/4+¾+¾; 5/6 = 2/6+3/6; 8/8 = 2/8+3/8+3/8 и так далее.

Порядок чередования метров в смешанном размере имеет значение, так как сильные и относительно сильные доли также чередуются, смещаются, и могут следовать неравномерно. В таком случае, рядом с основным значением размера, в нотной записи дополнительно прописывают последовательность простых метров в такте.

Неравномерная последовательность долей,сильных и слабых, образует свободную метрику.

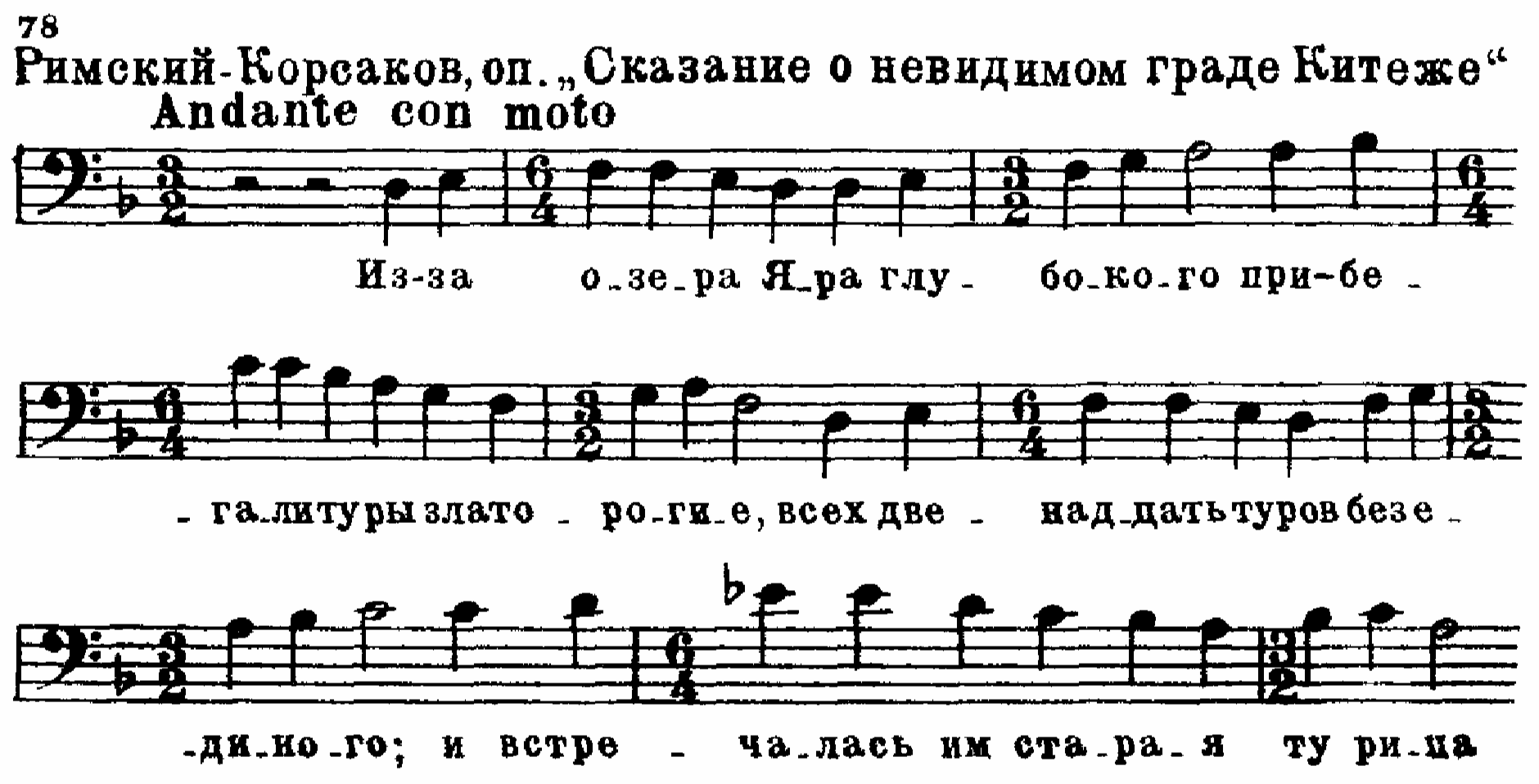

в) Переменными. Так называются размеры, которые меняются по ходу произведения. Если такое изменение равномерно, то в начале нотной записи указывают два размера. В ином случае, размер указывается несколько раз по мере надобности.

Сочетание нескольких разных размеров в музыке называется полиметрией.

Метры разных размеров и их сочетания позволяют добиться выразительной изменчивости пульса. Пульсация метра вьётся и изгибается, создавая ритмический узор.

Музыкальный ритм

Музыка имеет выраженную упорядоченность во времени: разделённая на такты комбинация звуков и пауз разной длительности и размерности, подчёркнутых акцентами. Из этих элементов складывается музыкальный ритм. Ритм подобен рисунку или узору, который нанесён на координатную сетку метра – такты разных размеров соединяются и образуют ритмические фигуры. Ритмический рисунок, который, собственно, и представляет собой музыкальный ритм, складывается из таких ритмических фигур. Ритм – одно из главных выразительных средств в музыке.

Мелодии может и не быть, но ритм присутствует всегда. Гармонии и мелодии существуют внутри ритмических построений, подчинены музыкальному ритму. Ритм определяет восприятие произведения, его настроение и жанровую принадлежность.

Можно сказать, что музыкальный ритм – это основа музыки. Для музыканта крайне важно развить в себе чувство ритма и понимание ритмических построений.

Глава VI. Музыка в хореографическом произведении

Создание нового хореографического произведения процесс многоступенчатый, требующий совместных усилий представителей разных творческих профессий. И первыми в этой цепи художнических контактов, необходимых при создании танца, хореографической сцены, спектакля, можно назвать контакт композитора и балетмейстера. Прежде чем рассматривать формы творческого общения автора музыки и автора танцевально-сценической партитуры, следует сказать о значении, месте музыки в хореографическом жанре, о принципах и методах ее использования в постановочной работе.

Ансамбль ‘Березка’. Хореографическая композиция ‘Прощай, масленица’

Танцевальное искусство и музыка связаны многими нитями. Музыка дает пластике ритмическую основу, она определяет ее эмоциональный строй, характер, образную выразительность. Про музыку справедливо говорят, что она душа танца.

1 ( Новер Ж. Ж. Письма о танце и балетах, с. 91.)

2 ( Захаров Р. В. Записки балетмейстера, с. 181.)

Именно поэтому создание танцевальных номеров, постановка хореографических программ, спектаклей всегда требуют от балетмейстера точного и тонкого ощущения образного строя, стилевой природы, национальной характерности музыкального письма в произведении, которое он задумал выразить языком пластики, языком танца.

Балетмейстер в своей практике использует либо готовое музыкальное произведение, либо сочинение композитора, написанное по замыслу драматурга, либреттиста. В этом случае композитор стремится в своем сочинении воплотить мысли, передать развитие действия, образы, заложенные в драматургии предложенного ему литературного сценария.

Балетмейстер, работающий в самодеятельном хореографическом коллективе, к сожалению, не часто имеет возможность обратиться к композитору для написания музыки задуманного им хореографического произведения. Чаще всего он использует готовое музыкальное произведение либо довольствуется подбором музыкального материала или обработкой народных мелодий. Вместе с тем знание методики совместной работы балетмейстера и композитора необходимо молодому хореографу. Вот почему проанализируем этот творческий процесс на примерах работы профессиональных балетмейстеров и композиторов.

1 ( Цит. по кн.: Классики хореографии, с. 160.)

Когда мы говорим сегодня о необходимости выражения музыки в танце, мы требуем совпадения образного строя, стиля музыки и танца, структуры музыкального языка и пластического рисунка, структуры формы, соответствия темпа, метроритма. Однако сказанное не означает, что должна быть «станцована» каждая доля такта, каждая нота, что в пластике необходимо в точности повторить ритмический рисунок мелодии. Но когда хореограф в середине музыкальной фразы или перед ее концом начинает новую танцевальную фразу, это производит впечатление своего рода диссонанса.

При всей самостоятельности хореографии и музыки они своего рода аналоги, хотя есть немало примеров, когда одна и та же музыкальная пьеса, одна и та же партитура у разных балетмейстеров находила разное прочтение и разное истолкование. Естественно, такое расхождение допустимо только тогда, когда не искажается образное содержание, характер композиторского текста, его стиль, а с подобным приходится встречаться. Сказанное в равной мере касается и музыки, сопровождающей народные танцы.

Предположим, балетмейстер мысленно увидел интересное музыкальное сочинение в хореографической интерпретации. В его воображении рождаются образы, характеры, драматургия, сюжет будущего номера или будущего балетного спектакля.

1 ( Цит. по кн.: Классики хореографии, с. 161)

В музыкальном материале хореограф находит национальные черты своих героев, интонации эпохи, и в своем хореографическом решении он обязан отразить все это.

Только полное понимание, творческая согласованность усилий композитора и балетмейстера способствуют созданию хореографического произведения, цельного по художественному замыслу, направленности, по музыкально-пластическому языку, по слитности видимого и слышимого образов. И хотя о форме содружества композитора и балетмейстера при постановке нового номера или спектакля высказываются разные точки зрения, практика показывает, сколь плодотворно полное взаимопонимание между ними. Примеров тому немало.

Ансамбль «Березка» получил свое название от хореографического номера, созданного балетмейстером, народной артисткой СССР Н. С. Надеждиной на музыку Е. Д. Кузнецова. Мягкая лиричность, напевность, свойственная русскому хороводу, задушевность музыки как бы воплощают в себе образ русской природы и красоту русской девушки, стройной, как березка.

Другого характера музыка к танцу, названному «Сударушка». Это уже плясовой хоровод, задорный и жизнерадостный.

В основу музыкального сопровождения хоровода «Прялица» также положена русская народная тема, творчески разработанная автором, имеющая динамическое развитие, приводящая к кульминации и возвращающая нас в конце произведения к своим истокам. Балетмейстер Н. Надеждина ввела в этот номер пение танцующих девушек. Такое решение обусловлено традициями русских хороводов, которые водились под пение участников.

Танец «Лебедушка» вошел в золотой фонд народной хореографии. В плавном, напевном музыкальном материале композитор Е. Кузнецов и средствами хореографии Н. Надеждина раскрывают перед нами красоту и чистоту души русской девушки, красоту движений, стройность и величавость.

Танец «Тимоня», рожденный на курской земле, имеет как в музыке, так и в хореографии народную основу. Балетмейстер Т. Устинова поставила в хоре им. Пятницкого на музыку, написанную А. Широковым, замечательный по своей композиции женский хороводный танец с шалями. Композитор использовал здесь народную песню «Белолица-круглолица, красная девица».

Т. А. Устинова на репетиции

И при постановке и при написании музыки к танцу «Пензенские досточки» балетмейстер и композитор использовали танцевальный и песенный фольклор Пензенской области. В частности, в основу музыки композитор положил народные темы пензенских частушек.

Ансамбль ‘Березка’. Русский танец ‘Топотуха’

Успех и долголетие перечисленных произведений заключены не только в талантливости авторов, но и в тесном творческом содружестве балетмейстеров и композиторов.

Государственный Калмыцкий ансамбль песни и танца ‘Тюльпан’. Танец ‘Чичирдык’

Обратимся теперь к примерам совместной творческой работы балетмейстеров и композиторов над созданием крупномасштабных хореографических сочинений.

Как известно, великий русский композитор П. И. Чайковский создавал свои балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик» в тесном творческом контакте с балетмейстером М. И. Петипа, выполняя все его требования, изложенные им в композиционном плане.

Ансамбль ‘Березка’. Хороводный танец ‘Узоры’

Такого же принципа работы придерживались и известные советские композиторы: Р. Глиэр, А. Крейн, Г. Синисало и др.

1 ( См.: Захаров Р. В. Искусство балетмейстера, с. 339, 350, 371.)

Приведу здесь пример и из своей личной практики при постановке «Медного всадника» Р. Глиэра на сцене Театра оперы и балета в Бухаресте. По моему замыслу в кульминации эпизода «Наводнение» должна была появиться тема Медного всадника, а в увертюре спектакля нужно было, чтобы прозвучали темы-характеристики основных действующих лиц. Для этого были необходимы изменения в партитуре. Р. Глиэр попросил подробно составить план того, что, на мой взгляд, должно быть в музыке. Вскоре он выслал в Бухарест дополнения и исправления, о которых мы договаривались, причем огромное вдохновение художника, ощущавшееся в музыке, не позволяло даже предположить, что она создавалась по определенному заданию.

Однако некоторые композиторы считают, что подробный композиционный план сковывает их творческую фантазию, что требования балетмейстера и либреттиста заставляют их уходить от собственного музыкального видения сюжета.

Совершенно очевидно, что категоричность в отстаивании непременности существования созданного балетмейстером композиционного плана, согласуясь с которым композитор пишет музыку, или, напротив, утверждение, что таковой план вообще не нужен композитору, ибо мешает его творческому процессу, в равной мере вредны. Главное в том, насколько композитор и балетмейстер понимают и взаимодополняют друг друга. Характерно, что защитники и той, и другой точек зрения безоговорочно признают необходимость в процессе работы над новым хореографическим произведением создавать монолитный «дуэт» музыки и танца. Если для успешного решения творческих задач необходим изложенный на бумаге композиционный план, он должен существовать; если композитор знает и чувствует специфику балетного жанра, понимает и разделяет идеи балетмейстера, автора сценария, то работа по композиционному плану является необязательной. Существование композиционного плана, написанного балетмейстером, не мешает композитору предложить интересную музыкальную форму и оговорить ее структуру с балетмейстером. Полезно совместно решать и вопросы оркестровки в наиболее важных для балетмейстера эпизодах и сценах.

Чтобы более полно рассказать композитору о своем замысле, о характере задуманной сцены, балетмейстер, предлагая план, должен представлять себе характер, тембр звучания оркестровых инструментов, различие красок в сочетании голосов, чередовании их, контрастировании, когда, предположим, певучей кантилене струнных противопоставляются раскаты барабана, звон тарелок и т. д.

Балетмейстер должен также свободно ориентироваться в метроритмических структурах, раскрывающих широкие возможности для фантазии хореографа и композитора, его соавтора.

2 ( Асафьев Б. О балете. Л., 1974, с. 45.)

1 ( Фокин М. Против течения, с. 257.)

Приведем пример совместной работы балетмейстера М. Фокина и композитора И. Стравинского над балетом «Жар-птица».

Работа композитора и балетмейстера захватывающе интересна. В спорах и сомнениях постепенно возникают сначала музыкальные, а потом на их основе хореографические образы. Все яснее вырисовываются отдельные сцены и эпизоды. На следующем этапе к работе балетмейстера и композитора подключаются исполнители и художник. Так постепенно рождается танцевальный номер либо балетный спектакль.

Композитор, балетмейстер и драматург должны иметь единую исходную точку и единую конечную цель в работе над хореографическим произведением.

Статья «Музыкально-ритмические основы хореографии»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Музыкально-ритмические основы хореографии. Рекомендации для начинающих педагогов-хореографов.

Данная статья написана в форме рекомендаций с целью помощи начинающим педагогам-хореографам в работе с музыкальны материалом и концертмейстерами хореографии.

Для начинающего концертмейстера чрезвычайно важно получить представления об уроке именно классического танца, его построении и основных методических принципах. Ведь урок классического танца является основой, живым арсеналом и лабораторией балета, поскольку в нем не только представлены сохраненные и приумноженные традицией элементы языка танца, но и осуществляется современная интерпретация классического наследия.

Сейчас в системе хореографического образования не всегда уделяется достаточно много внимания роли музыки. Речь идет о вопросах музыкальной культуры, с недооценкой которой все еще приходиться встречаться в учебной практике. Роль музыки в искусстве танца недостаточно разъясняется педагогами. Музыку нередко считают второстепенным, придаточным элементом, составляющим только ритмическую основу танца. Недопустимо равнодушное отношение хореографа к звучащее в классе музыке. Преподавателю важно осознавать, что без подлинной музыкальности нельзя овладеть подлинной танцевальностью. Очень важным было бы всегда помнить педагогам-хореографам, что концертмейстер – это как бы живой музыкальный инструмент, на котором еще надо научиться играть, причем очень профессионально. В неудачах на уроках классического танца обвинять следует не только пианиста, но также и педагога, поскольку это и его просчет тоже. Причиной тому может послужить его музыкальная безграмотность. Ведь далеко не каждый преподаватель-хореограф может оказать реальную помощь и поддержку своему концертмейстеру. А помогать надо, особенно начинающему концертмейстеру (ведь для него то, что происходит на уроке хореографии, как китайская грамота, это другой язык, другие законы, другие акценты, другие темпы). Могу отметить, как опытный концертмейстер – все, что происходит на уроках хореографии совершенно противоположно тому, чему учат пианистов или других музыкантов-инструменталистов на уроках по их специальному предмету в музыкальной школе, училище или консерватории. Надо уметь разговаривать с концертмейстером на его правильном музыкальном языке: проговорить о темпах, акцентах, замедлениях, вступлениях и заключениях, и самое главное – просчитывать правильно музыкальные размеры. Когда педагог разучивает с учащимися новую комбинацию, это внимательно слушает и концертмейстер, поэтому важно просчитывать ее в том темпе в каком будет звучать музыка, одновременно показывая и характер данного упражнения.

Часто случается так, что концертмейстер и педагог не понимают друг друга. Преподаватель может попросить, например, сыграть один такт на четыре четверти, а другой – на три. Музыкант изо всех сил старается сыграть мелодию с переменным размером, но, все же, у них ничего не получается. Когда же пианист просит хореографа показать упражнение «всухую», то есть без музыки, то выясняется следующее: в первом такте нужно сыграть полностью все четыре четверти, а во втором такте – сделать паузу на четвертой четверти. Оказывается, это всего лишь музыка в размере 4/4 с паузой на четвертой доле. Если преподаватель равнодушен, если ему все равно, какая музыка озвучивает то или иное упражнение, то результата никогда не будет.

Музыкальный ритм, метр и размер

Ритм – это чередование длинных и коротких звуков. Ритм организовывает музыку во времени. Музыка не существует без ритма. Чередование звуков различных длительностей называется ритмическим рисунком. Звуки без метра и ритма превращаются в хаос.

Метр – это порядок чередования сильных и слабых долей в музыке. Метр – система организации музыкального ритма, пульс музыки, биение ее сердца. Ритм записывается нотами, а метр – считается: раз, два, три или раз и, два и, три и….. и т.д.

В музыкальном сопровождении метр – основа, на которой базируется единство музыки и движения. Метроритмическая основа, заложенная извне, при этом не только является основным связующим элементом, регулирующим музыкально-хореографические взаимосвязи, но и составляет каркас будущего музыкального построения и влияет, также, на гармоническое, мелодическое, фактурное и динамическое решение. Это свойство метра ярко охарактеризовал Е.В. Назайкинский в книге «О психологии музыкального восприятия»: «Метр обладает специфической особенностью: он действует подобно строго составленному расписанию. Он не просто создает эффект ожидания как таковой, но и точно обозначает будущие моменты времени, в которых может наступить то или иное гармоническое, мелодическое, динамическое или тематическое «событие».

Чтобы понять и услышать музыку правильно – необходимо ее правильно просчитать. Необходимо услышать дыхание музыки. Для этого надо услышать сильны и слабые доли. Вся музыка состоит из сильных, слабых и относительно сильных долей.

Доля – это единица метра. Существуют разные музыкальные размеры. Размер показывает нам, как дирижер, как мы будем просчитывать каждый такт музыки. Вся музыка и нотная запись делится на такты.

Сильная доля в каждом музыкальном размере одна, а вот слабых долей – может быть разное количество. Музыкальные размеры еще более правильно называть – двудольный, трехдольный или четырехдольный.

Существуют простые и сложные музыкальные размеры.

О чем рассказывает размер музыки?

Например, размер 2/4 (две четверти). Первая цифра говорит, сколько долей в такте. Вторая цифра говорит – сколько длиться каждая доля. В размере 2/4 – две доли, первая доля – сильная, вторая доля – слабая, а каждая доля – длиться четверть (раз и). Считаем: раз и, два и. Почему мы считаем: раз и? Потому что каждая доля длиться четверть, а в каждой четверти есть две восьмые.

Настало время поговорить о длительностях нот

Затакт – это неполный такт в начале музыки.

Где еще обязательно просчитываются восьмые ноты? Конечно же в быстрых комбинациях классического экзерсиса, когда в старших классах исполнение движения ускоряется, и начинается на слабую долю, т.е. на «и».

Ниже прилагается схема основных длительностей нот в музыке:

Целая нота, считается: раз и, два и, три и, четыре и

Половинная нота, считается: раз и, два и

Четвертная нота, считается: раз и

Восьмая нота, считается: раз или и

Вернемся к музыкальным размерам. Рассмотрим размеры 3/4 и 4/4. Размеры 3/4 (трехдольный) и 4/4 (четырехдольный). В размере 3/4 три доли. Первая – сильная, вторая и третья – слабые. Считаем: раз и, два и, три и. В размере 4/4 четыре доли. Первая – сильная, вторая, третья и четвертая – слабые. Считаем: раз и, два и, три и, четыре и.

Почему мы относим размер 4/4 к сложному размеру? Потому что он состоит из двух размеров по 2/4, поэтому третью долю в размере 4/4 четверти иногда называют относительно сильной. Когда звучит музыка в размере 4/4, то слушатель может ее спутать с размером 2/4. Не всегда можно определить точно сильную и относительно сильную доли. Здесь уже надо опираться не только на счет музыки, но и на ее характер, темп и на жанр. Если звучит быстрая, легкая, веселая и танцевальная музыка, под которую легко прыгать, делать галоп и т.д., то, скорее всего, это музыка в жанре польки и музыкальный размер – 2/4 (что характерно именно для этого подвижного чешского танца). Чаще всего в музыкальном размере 2/4 просчитываются быстрые и ритмичные упражнений экзерсиса и прыжки (в терминологии классического танца раздел аллегро – это прыжки, у музыкантов аллегро – означает обозначение быстрого темпа).

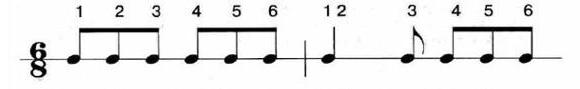

Музыкальные размеры 3/8, 6/8, 12/ 8.

Такие танцы, как Тарантелла, некоторые болгарские танцы, молдавские тоже написаны в размере 6/8. Очень хочется остановиться на медленном молдавском танце – Молдавская хора. Она всегда звучит в размере 6 / 8. И характерно, что в музыке на счет 2 и 5 стоят паузы, которые необходимо высчитывать и соблюдать в движении, иначе исполнение будет не музыкальным. Чаще всего эта музыка просчитывается педагогами на 2/4, и на паузы не обращается никакого внимания. Хочется пожелать педагогам знакомится с музыкальным материалом произведения, которое будет звучать на уроке хореографии.

В моем изложении появилось слово – пауза. Нельзя этот термин обойти стороной. ПАУЗА – это знак молчания или перерыв в звучании или в движении. Паузы имеют такие же длительности, как и ноты. В хореографии наиболее часто надо обращать внимание именно на четвертные и восьмые паузы. Ниже дана схема написания и счета пауз.

Шестнадцатая нота (смотрим таблицу выше) в два раза короче восьмой. То есть в одной восьмой – две шестнадцатые ноты. На счет «раз» звучат и простукиваются две шестнадцатые ноты. В хореографии в народном танце иногда используются эти короткие длительности. При изучении дробей (двойная, трилистник, при изучении ключей). Двойная дробь начинается из-за такта. Затакт как раз и состоит из двух 16-дцатых нот. Можно просчитать так: и-и-раз, и-и-два (две 16-надцатых, восьмая, две 16-дцатых, восьмая и так далее до конца музыкальной фразы). По такой же схеме считается двойная веревочка. Если у простой веревочки – затакт состоит из одной восьмой, то у двойной веревочки – из двух шестнадцатых нот.

Если мы затронули народный танец, то хотелось бы остановиться еще на одном вопросе. Начало изучения народного танца как правило начинается с шагов. Здесь очень важен счет. Как правило, большинством учащихся шаги делаются немузыкально.

Очень внимательно надо относиться к счету всех шагов, движений, дробных выстукиваний, и обращать на это внимание учащихся.

Хореографический и музыкальный счет

Хореографическая фраза («восьмерка») в размере 2/4 – будет соответствовать 4 тактам. Хореографическая фраза в размере 4/4 – будет соответствовать 2 тактам. Поэтому нельзя путать счет до восьми с музыкальными размерами.

Строение музыкального произведения и законченной хореографической комбинации (части)

«Хореографическая фраза», период, предложения.

За единицу измерения времени в хореографии принимается столь же условное понятие как «хореографическая фраза» (период) и законченная «хореографическая часть» (два периода). «Хореографическая фраза» соответствует 16-ти долям, (это две «восьмерки). Две хореографические фразы составят целую законченную хореографическую часть (четыре восьмерки).

В музыке «восьмерку» называют предложением. Хореографическая фраза состоит из двух предложений (8 плюс 8). Хореографическая часть состоит из четырех восьмерок или предложений. В музыке два предложения объединяются в период. Два периода создают маленькое музыкальное произведение или одну законченную часть большого музыкального произведения.

Музыка на уроках хореографии всегда имеет квадратную структуру. Хореографическая законченная часть состоит из четырех восьмерок. После двух восьмерок звучит серединный коданс (запятая), после третей и четвертой восьмерки – звучит заключительный коданс (точка).

Хореографическая фраза и счет по фразам, то есть по восьмеркам не имеет никакого отношения к музыкальному размеру. Так удобно просчитывать комбинации при их создании, чтобы не ошибиться в их структуре и квадратности. Счет восьмерками не соответствует количеству тактов в музыке, поэтому хореографы и концертмейстеры-музыканты не всегда понимают друг друга. Для музыканта важен музыкальный размер.

Хореографический и музыкальный темп

Отражением метроритмических взаимосвязей является выбор необходимого темпа сопровождения, так как частота пульсации метрических долей и является основным показателем темпа. Музыкальный темп также часто отражает характер движения. На уроке педагог показывает и просчитывает комбинацию, но, как правило, не в том темпе, в котором она будет исполняться. Темп постоянно корректируется в процессе исполнения педагогом и концертмейстером, чтобы исполняемые танцевальные движения и музыкальное сопровождение соответствовали друг другу. В этой связи необходимо отметить важность такого профессионального умения концертмейстера хореографии, как способность помнить конкретные темповые характеристики отдельных движений, комбинаций движений в виде точных временных отрезков, соотносящихся с музыкой.

У концертмейстеров, работающих в классах хореографии, вырабатывается обостренное темповое и метрическое чутье, умение предугадать логику соотношений музыки и будущих движений в процессе совместного исполнения. Однако следует отметить, что верным ориентиром являются не только интуиция, чутье, но, прежде всего, комплекс определенных знаний.

Принципы музыкального оформления НСТ в основе своей такие же, как и на уроке классического танца. Музыкальный материал, используемый на уроках НСТ, должен быть тщательно отобранным, апробированным и обладающим художественными достоинствами.

Ритмика – специальный предмет, музыкально-педагогическая дисциплина, целью которой является активизировать музыкальное воспитание детей через движение, прививать им навык осознанного отношения к музыке, выявлять их творческие способности. Движение на уроках ритмики – воспринимается как реакция на прослушанное музыкальное произведение, как творческое отображение музыки в действии. Это свойственно детям любого возраста.

Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько концертмейстеру удается донести до детей содержание музыки. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты, четкие акценты и необходимый темп помогают услышать музыку, понять ее характер и отразить ее в движениях.

Вот лишь главные тезисы, которые должны лечь в основу работы педагога и концертмейстера на уроках ритмики:

— Воспитание музыкальной культуры учащихся

— Ни один звук на уроке не должен прозвучать без слухового внимания

— Метод импровизации в музыкальном сопровождении

— Музыкальное оформление подбирается по принципу «от простого к сложному»

— Музыка на уроках ритмики должна знакомить учащихся с элементарной музыкальной грамотой и метроритмом

— Музыка на уроках ритмики должна помочь учащимся знакомиться с музыкальными жанрами.