Хованщина что это в истории

Краткий курс истории. Хованщина

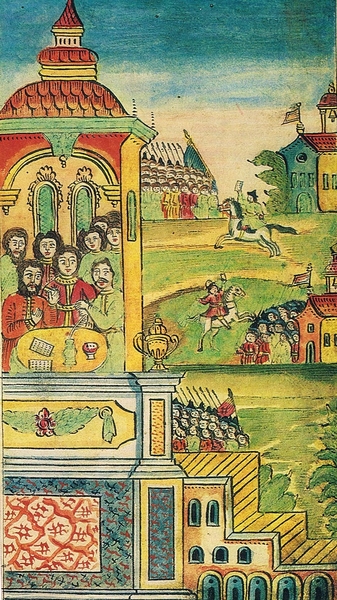

15 мая (ст. ст.) 1682 года стрельцы в Москве подняли бунт, получивший историческое название «Хованщина». Этому и другим событиям, связанным со стрелецким войском, посвящен открытый Российским военно-историческим обществом Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты».

Недовольство

Кризис власти

27 апреля (7 мая) 1682 года скончался царь Федор Алексеевич. Сложившаяся ситуация привела к столкновению в борьбе за власть родственников первой и второй жен царя Алексея Михайловича – Милославских и Нарышкиных. Наследовать престол должен был следующий по старшинству сын царя Алексея от первого его брака – 16-летний Иоанн. Однако Нарышкиным удалось провозгласить царем 10-летнего Петра. Кризис правительственной власти обострился. Милославские воспользовались общим недовольством московских стрельцов (которые после смерти Федора III по-разному своевольничали) и пустили слух об убийстве царевича Иоанна, выдав стрельцам список «бояр-изменников», которому стрельцы поверили.

Восстание

15 мая 1682 года вооруженные стрельцы во главе с князем И. А. Хованским пришли к царскому дворцу в Кремле. Их почти удалось успокоить, представив Иоанна и Петра живыми и здоровыми, но в дело вмешался фактический глава Стрелецкого приказа князь М. Ю. Долгоруков, сторонник Нарышкиных. Он стал ругать стрельцов, грозить расправами, за что на месте был убит. Следующие три дня стрельцы творили бессудные расправы над «боярами-изменниками» и стрелецкими командирами. Правительство утратило дееспособность. По требованию стрельцов Земский собор утвердил первенство царя Иоанна при соправлении царя Петра и регентстве царевны Софьи (вместо царицы Натальи Нарышкиной). Однако фактический контроль над Москвой у стрельцов сохранялся до середины августа, поскольку, с одной стороны, князь Хованский желал большей власти и для этого во всем потакал стрельцам, с другой – старообрядцы, до этого гонимые, почувствовали слабость правительства и начали вести пропаганду старых обрядов среди московских стрельцов. В сложившейся обстановке царевна Софья сумела организовать начало сбора дворянского ополчения. Выступить против дворянского войска Хованский не решился, был схвачен царским отрядом и казнен. «Обезглавленные» московские стрельцы запросили у Софьи прощения. В результате восстания соправителем Петра I стал его старший брат Иоанн, но фактической правительницей при братьях была их сестра, царевна Софья Алексеевна.

Хованщина: стрельцы против Софьи

Князь Хованский пытался запугать Софью и убедить её, что без его сильной руки Москва захлебнётся в крови.

9 февраля 1886 года в Петербурге состоялась премьера оперы Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина». В основу музыкального произведения легло описание событий 1682 года, когда в Москве на непродолжительное время установилась власть стрельцов под предводительством князя Ивана Андреевича Хованского. Как водится, без художественного вымысла в опере не обошлось.

Хованщиной называют один из наиболее значимых эпизодов стрелецкого бунта 1682 года. Продолжался этот период с мая по сентябрь и был связан с именем князя Хованского, изначально поставленного царевной Софьей во главу стрелецкого войска, а затем превратившегося в её злейшего врага. Софья Алексеевна полагала, что Хованский, служащий для стрельцов непререкаемым авторитетом — они даже называли князя батей, — сможет усмирить бунтовщиков, однако этого не произошло.

У Хованского были свои цели, в которые явно не входила помощь царевне. Охрана Кремля, бывшая основной задачей стрельцов, вскоре стала лишь предлогом: на деле войско контролировало передвижения всех кремлёвских обитателей и всё настойчивее и настойчивее диктовало свои требования.

Непростой ситуацией воспользовались старообрядцы. «Бунташный» период они сочли наиболее подходящим для возвращения своей веры на передовые позиции. Старообрядцы, покинувшие отдалённые скиты и проповедовавшие среди стрельцов, нашли поддержку в лице Хованского. Рассчитывая на помощь народа и безусловную победу, приверженцы старых обрядов призвали патриарха принять участие в диспуте о вере. Состояться он должен был на Красной площади, однако царевна Софья прекрасно понимала, что народ в сложившейся ситуации окажется на стороне стрельцов и староверов. Тогда она хитростью решила ограничить число зевак, которые могли присутствовать во время обсуждения. Софья сказала, что она и другие царевны тоже хотят видеть, как проходит диспут, но на площади появиться по этическим соображениям не могут. Тогда встречу религиозных противников решено было организовать в Грановитой палате.

От старообрядцев выступал Никита Пустосвят, последователей Никона представлял патриарх Иоаким. Было бы странно, если бы словесный поединок в этих обстоятельствах выдался честным и аргументированным. Как часто и бывает, последними тезисами противников стали чуть ли не фразы в стиле «сам дурак», после чего с трудом удалось избежать драки. Правда, это не помешало староверам после выхода из Кремля во всеуслышание объявить, что победили в диспуте именно они. Разъярённая Софья начала осыпать стрельцов проклятиями и угрожать им созывом дворянского ополчения. Тогда стрельцы несколько отступили и даже приняли решение в тот же день разделаться с Пустосвятом. Многих других старообрядцев Хованский спас с великим трудом.

В августе того же года царевна Софья вновь проявила хитрость и смекалку. В день, когда царская семья должна была принять участие в крестном ходе, вместо Донского монастыря всё монаршее семейство направилось в Коломенское, откуда затем перебралось в село Воздвиженское, находившееся неподалёку от Троице-Сергиева монастыря. Хованский и его сын Андрей, почуяв неладное, двинулись в сторону Воздвиженского, чтобы добиться переговоров с царевной, однако по пути их задержали царские стольники. В Воздвиженском же, куда доставили пленников, никто не собирался вступать с ними в переговоры. Обоих Хованских незамедлительно казнили. Стрелецкий бунт близился к завершению.

Хованщина (бунт)

Стрелецкий бунт 1682 года (Московская смута, Хованщина) — бунт московских стрельцов в результате которого власть была передана царевне Софии.

Содержание

Предпосылки бунта

Недовольство стрельцов назревало долгое время в течении царствования Фёдора Алексеевича. Казна была пуста, и жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно, с большими задержками. Корме того, старшие командиры стрелецкого войска – сотники и полковники часто злоупотребляли своим положением: удерживали в свою пользу часть стрелецкого жалования, заставляли стрельцов выполнять хозяйственные работы в своих имениях и т.п.

Для Милославских такой оборот событий означал утрату всех властных перспектив, и умная, энергичная царевна Софья решила воспользоваться недовольством стрельцов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, опираясь на клан Милославских, и на ряд бояр, в т.ч. князей В.В. Голицына и И.А. Хованского — представителей древнейшей русской аристократии, болезненно воспринимавших возвышение «худородных» Нарышкиных.

Начало бунта

На следующий день стрельцы вновь пришли в Кремль, требуя выдачи Ивана Нарышкина, угрожая, в противном случае, перебить всех бояр. Софья и бояре оказали на Наталью Кирилловну сильное давление: «Брату твоему не отбыть от стрельцов; не погибать же нам всем за него!». Иван Нарышкин был выдан, предан пытке и казнён. Отец царицы – престарелый Кирилл Полуэхтович Нарышкин по настоянию стрельцов был пострижен в монахи и выслан в Белозерский монастырь.

Государственная власть была уничтожена: царём номинально оставался малолетний Пётр, царица Наталья Кирилловна – регентшей, но никакого дееспособного правительства у них не было: все их родственники и сторонники были перебиты или бежали из Москвы, спасаясь от стрельцов.

19 мая выборные от стрелецких полков подали царю челобитную (формально – просьбу, а фактически — ультимативное требование) выплатить всю задолженность по жалованию, которая составила по их расчётам 240 000 рублей. Таких денег в казне не было, тем не менее решено было это требование удовлетворить, и Софья (ещё не располагавшая никакими формальными полномочиями) распорядилась собирать для этого деньги по всей стране и переплавлять на деньги золотую и серебряную посуду царской столовой.

23 мая стрельцы подали новую челобитную, чтобы помимо Петра царём (притом старшим) был назван ещё и царевич Иван, а ввиду малолетства царей, царевна Софья Алексеевна должна была стать правительницей (регентшей). Это требование стрельцов, отвечавшее, главным образом, интересам клана Милославских, очевидно, было им подсказано сторонниками Софьи, а в усилении Милославских, и ниспровержении Нарышкиных стрельцы видели для себя некоторые гарантии от мести последних. Патриарх и боярская дума выполнили требование стрельцов.

Стрельцы оказались господами положения, диктовавшими свою волю правительству, но чуствовали себя неуверенно, понимая, что как только они уйдут из Кремля их власть закончится, и тогда ничего хорошего ждать от правительства им не придётся. Стремясь обезопасить себя от возможных преследований в будущем стельцы подают правительнице новую челобитную-ультиматум, согласно которой все действия стрельцов 15-18 мая, включая убийства бояр, должны быть признаны правительством правомочными, отвечающими интересам государства и царской фамилии, и не влекущими преследований стрельцов в будущем, в знак чего на Лобном месте должен быть установлен памятный столб, на котором должны быть вырезаны имена всех убитых «воров»-бояр, с перечислением их провинностей и злоупотреблений (действительных или надуманных). Правительство было вынуждено выполнить эти унизительные требования. Софья, пришедшая к власти на стрелецких копьях, теперь ощутила всё их неудобство.

Хованщина

Высшим стрелецким начальником Софья назначила князя И.А. Хованского, популярного среди стрельцов, и сторонника Милославских. Софья надеялась, что Хованский утихомирит стрельцов, но тот, видимо, решил играть свою игру. Он потакал стрельцам во всём и, опираясь на них, пытался оказывать давление на правительницу, уверяя её: «Когда меня не станет, то в Москве будут ходить по колена в крови.» Стрельцы не уходили из Кремля, сохраняя за собой возможность выдвижения новых унизительных и разорительных требований к правительству. Это время и получило в русской истории название «Хованщина».

В это время, почувствовав слабость правительства, старообрядцы, подвергавшиеся до той поры жестоким преследованиям со стороны царской власти, решили, что наступил их час. Их активисты собрались в Москве из дальних скитов и проповедовали в стрелецких полках возврат к старой вере. Эти претензии были с энтузиазмом поддержаны Хованским, который нашёл в этом ещё один рычаг давления на правительство. Но ни стрелецкий начальник Хованский, ни правительница Софья, при всём желании, не могли решать этот вопрос, находившийся в компетенции церкви – патриарха и архиереев. Церковь же, долгое время проводившая в жизнь реформы патриарха Никона, не могла теперь от них отказаться, не утратив полностью свой авторитет в глазах народа. Заодно с патриархом была и Софья, для которой возврат к старой вере означал признание неправоты её отца, царя Алексея Михайловича и брата, царя Фёдора Алексеевича, поддерживавших новый обряд.

Для разрешения спора старообрядцы предлагали открытый диспут между апологетами новой и старой веры, который должен быть проведён на Красной площади в присутствии всего народа. Эти фанатики наивно полагали, что перед лицом народа все «ереси и неправды никонианские» станут очевидными, все увидят и признают истину старой веры. В действительности же различия между новым и старым обрядами сводились к многочисленны деталям литургии, и орфографии написания религиозных текстов, понятных лишь профессиональным священнослужителям, да и то не всем, а только наиболее образованным из них (см. Старообрядчество). За идею диспута ухватился Хованский и стал добиваться проведения её в жизнь. Патриарх возражал против проведения диспута на площади, понимая, что победа в этом диспуте будет зависеть не от аргументов и логики, а от симпатий толпы, настроенной против власти и поддерживаемой ею официальной церкви. Патриарх предлагал провести диспут в Грановитой палате Кремля, где не может поместиться много простонародья, и ему составят значительный противовес патриаршья свита, царская дворня, бояре и стража. Софья активно вмешалась в этот спор, выразив желание присутствовать на диспуте вместе с царевнами – своими сёстрами и тётками, а им, как девицам, по строгим понятиям того времени, появляться на площади было «зазорно». Хованский и старообрядцы после долгих пререканий согласились, в конце-концов, на Грановитую палату, и 5 июля диспут о вере состоялся. Официальную церковь представлял патриарх, старообрядческую – Никита Пустосвят. Спор свёлся ко взаимному обвинению сторон в ереси и невежестве и, в конце-концов, к ругани и чуть ли не к драке. Старообрядцы покинули Кремль с поднятой головой и на Красной площади объявили всенародно о своей полной победе. А в это время в Грановитой палате правительница заявила представителям стрельцов:

Чего вы смотрите: хорошо ли таким мужикам-невеждам к нам бунтом приходить, творить нам всем досады и кричать? Неужели вы, верные слуги нашего деда, отца и брата, в единомыслии с раскольниками? Вы и нашими верными слугами зоветесь: зачем же таким невеждам попускаете? Если мы должны быть в таком порабощении, то царям и нам здесь больше жить нельзя: пойдем в другие города и возвестим всему народу о таком непослушании и разорении.

. В этих словах содержалась неприкрытая угроза: покинув Москву, и освободившись от опеки стрельцов, правительство могло объявить созыв дворянского ополчения – силы, способной подавить стрельцов. Стрельцы отступились от старообрядцев, обвинив их в смуте и желании восстановить их против царей, а вечером этого же дня расправились с Никитой Пустосвятом, обезглавав его. Хованский едва успел спасти остальных старообрядцев, которым он ранее гарантировал безопасность. После этого случая Софья больше не рассчитывала на помощь Хованского и рассматривала его, как одного из главных своих противников.

Двусмысленное положение правительства продолжалось до середины августа, пока Софья не нашла способа привести в действие свою угрозу. 19 августа должен был состояться крестный ход в Донском монастыре, в котором по обычаю должны были принимать участие цари. Воспользовавшись этим царская семья в полном составе (оба царя, обе вдовствующие царицы – Наталья и Марфа, и семь царевен – сестёр и тёток царей, в том числе правительница Софья) под конвоем царских стольников выехала, якобы в монастырь, но по дороге свернула в Коломенское – подмосковное имение царской семьи, откуда они по просёлкам, в объезд Москвы к 14 сентября добрались до села Воздвиженского на Ярославской дороге, в нескольких верстах от Троице-Сергиевого монастыря, который был выбран в качестве царской резиденции на время противостояния со стрельцами. Сюда же собрались остатки боярской думы и царской дворни. Эти маневры встревожили стрельцов. Князь Хованский с сыном Андреем отправились в Воздвиженское договариваться с правительницей, но в Пушкине, где они заночевали по дороге, были схвачены сильным отрядом царских стольников, и 17 сентября (день рождения Софьи) привезены в Воздвиженское, как пленники. Здесь, у околицы в присутствии нескольких бояр отцу и сыну было зачитано обвинение, с перечислением их прегрешений перед царями, и смертный приговор, который был тут же приведён в исполнение. Софья же переместила свою ставку в Троицу и стала собирать ополчение.

Конец бунта

Лишившись своего лидера стрельцы потеряли всякую способность действовать сколь-нибудь решительно. Они посылали правительнице одну челобитную за другой, в которых просили Софью не лишать их своей милости и обещали служить ей верой и правдой, не щадя живота. Они выдали в Троицу младшего сына Хованского – Ивана, который, впрочем, не был казнён, а отправлен в ссылку. Наконец, в октябре стрельцы прислали челобитную, в которой признавали свои действия 15-18 мая преступными, умоляли царей о помиловании, и сами просили царского указа о сносе памятного столба на Лобном месте, который в своё время был воздвигнут по их требованию, как гарантия от преследований. Софья обещала стрелцам прощение, казнив только выданного стрельцами ближайшего помощника Хованского – Алексея Юдина. Начальником стрелецкого приказа был назначен думный дьяк Ф.Л. Шакловитый, который твёрдой рукой восстановил в стрелецком войске порядок и дисциплину, обходясь, в основном, без репрессий, но когда в полку Бохина возник рецидив смуты, четыре стрельца, признанные зачинщиками, были немедленно казнены.

В начале ноября царский двор вернулся в Москву, только царица Наталья Кирилловна сочла небезопасным для себя и сына оставаться в Кремле, где вся власть принадлежала Милославским, и предпочла жить в загородной резиденции Алексея Михайловича – селе Преображенском, под охраной верных ей людей. Царь Пётр тоже жил там, приезжая в Москву только для участия в церемониях, на которых его присутствие было необходимо.