Хранение данных в компьютере что лучше

Выбираем способ хранения данных и важной информации: руководство Overclockers.ru (страница 2)

Магнитные ленты

А ведь многие пользователи уже не знают, что это такое – стример (по-английски – «tape drive», а не «streamer», кстати). Опять-таки, в девяностых годах прошлого века такой способ хранения считался практически вечным – кассеты с магнитными лентами не подходили для ежедневного чтения информации, но для долговременного более чем.

Как и сегодня; лентам дают минимум двадцать пять лет жизни, а то и больше. И не теоретической: вспомните, сколько уже десятков лет исполнилось данному способу хранения информации.

реклама

Большой минус стримеров и расходников к ним – цена. И да, их все еще выпускают. Стоимость стримера на Амазоне составляет от 100 евро, еще пару десятков нужно выложить за многотерабайтные кассеты (объемом от 320 Гбайт до 50 Тбайт) – в общем, такой способ бэкапирования данных и создания файлопомоек подойдет лишь организациям или людям, которым не очень жалко денег.

Да и организациям-то не самым маленьким, потому что фирмы поменьше подумают и выложат деньги за что-нибудь подоступнее, поскольку в их случае объем информации уместится на одну кассету.

В принципе, стримеры являются практически идеальным долговременным хранилищем, если не брать в расчет стоимость мегабайта. Потому как она запредельная. И, кстати, желательно помнить о том, что кассеты можно размагнитить. Но лучше не нужно.

Жесткие диски (HDD)

Жесткие диски сегодня являются самым дешевым устройством для хранения данных при учете фактора «цена за мегабайт». Легко можно купить трехтерабайтный «винчестер» менее чем за 100 евро, и он будет служить верой и правдой, пока у него не «полетят головки» (худший вариант) или же он просто однажды не посыплется «бэдами». В таких случаях пользователи обычно нецензурно выражаются – да так, что грузчики в порту позавидуют. Потому что накопленные за долгие годы данные могут умереть в момент.

Технологии в производстве HDD кардинально не развиваются уже лет пятнадцать, за исключением повышения оборотов шпинделей; а различные многобуквенные сочетания надежности по большому счету не добавляют, разве что информированности. Кроме того, восстановление данных с жесткого диска в случае безвременной кончины последнего – весьма дорогостоящая процедура, а если модель еще и десятилетней давности или более, сумма возрастает совершенно непропорционально.

Да, трава раньше была зеленее, а «винчестеры» – надежнее. Потому что, к примеру, восстановление «голов» может вам обойтись далеко не в один десяток тысяч рублей, и критическая информация станет поистине золотой.

реклама

Выходом из этого может служить вышеупомянутый способ зеркалирования. Это значит, вы покупаете два HDD одинакового объема, но разных производителей, и проводите ежедневное автоматическое копирование данных с одного на другой. Такой способ можно назвать максимально бюджетным и при этом достаточно надежным (да и найти бесплатное приложение для зеркалирования не проблема). Можно, конечно, и в RAID их запихать – только вот развалится массив, и плакали ваши данные. Поэтому рекомендую проверенный годами способ.

Твердотельные накопители (SSD)

Твердотельные накопители – это новый и очень удобный способ хранения информации на рабочем компьютере, поскольку при большей раз в десять скорости (если говорить о нормальных SDD) относительно HDD они уже не стоят заоблачных многих сотен долларов. Но у них по-прежнему остается проблема ограниченного числа часов работы и циклов записи/чтения, и это всего лишь несколько лет.

Поэтому SSD можно рассматривать как прекрасное средство для работы, но в качестве средства для хранения данных о них нужно вспоминать в последнюю очередь. Как минимум потому, что цена за мегабайт у них значительно выше, чем в случае HDD.

С другой стороны, умирают такие накопители гораздо медленнее и с уведомлениями (в зависимости от модели) об этом. Можно успеть и купить новый, и переписать на него все данные, и даже устроить грандиозную вечеринку, и не раз – прежде чем твердотельный отдаст концы. Кроме того, восстановить информацию с SSD бывает проще, чем с HDD, из-за более простой структуры и отсутствия движущихся частей.

Наконец, никто не заставляет вас пользоваться таким способом хранения данных постоянно: то есть записали – отключили и забыли. По идее, если SSD не дергать, он проживет долгие декады. Хотя никто пока еще не знает, как и в случае с CD.

Резюмирую: хранить данные на них можно, если вас не смущает высокая цена за мегабайт, сильно превосходящая таковую для HDD. В крайнем случае, успеете спасти.

Кстати, в качестве экзотического варианта можно рассмотреть хранение данных на флэшках. У которых ровно те же проблемы, разве что скорость ниже, чем у SSD как таковых. Впрочем, возиться с такими крошечными объемами никто не захочет, так ведь?

Муки выбора

Если у вас после прочтения так и не появилось ясности, попробую ее внести. В случае если необходим наиболее выгодный вариант цены за мегабайт – выбирайте жесткие диски и/или DVD. Последние выглядят предпочтительнее в плане надежности, поскольку HDD достаточно капризны и могут умереть, даже лежа на диване круглые сутки; в отличие от них, диски DVD обладают более устойчивой психикой.

реклама

К тому же, пишущий привод сегодня стоит менее тысячи рублей, а набор из десяти «болванок» 4.37 Гбайт так и вообще пару сотен. Ну а не самый дешевый жесткий диск объемом три терабайта будет стоить от шести тысяч, причем о надежности можно думать очень долго.

Если же финансовый вопрос не стоит остро – присмотритесь к SSD-драйвам. Да, они дороги, но, если не использовать SSD с сенситивными данными в постоянном режиме, то он может прожить долго и счастливо. Если же у вас денег куры не клюют – выбирайте стримеры. С другой стороны, можно купить какой-нибудь отремонтированный или бывший в употреблении экземпляр – например, один такой производства HP в комплекте с пятью трехтерабайтными кассетами формата LTO5 продается в момент написания этой статьи на eBay всего за 150 евро. Нетрудно подсчитать, что это будет даже выгоднее HDD.

В случае «а мне забить на все» можно воспользоваться облачным хранилищем. Но желательно каким-нибудь надежным – тем же Google или его вечным конкурентом Microsoft. А если хочется почувствовать себя совсем крутым – купить за неразумные деньги терабайта два на Dropbox. А еще лучше не ограничиться двумя, и сделать одну половинку зеркалом второй.

Заключение

Одним словом, выхода нет только из гроба. А найти идеальные для себя способы хранения и бэкапирования информации можно достаточно легко, если воспользоваться рекомендациями выше. Главное – делать это в принципе. Ибо надежность превыше всего.

Выбираем способ хранения данных и важной информации: руководство Overclockers.ru

Оглавление

Вступление

реклама

Выбор устройства для хранения информации в 2017 году – это очень и очень спорная тема. Прошли уж те времена, когда можно было выбирать только из жестких дисков небольшого объема или компакт-дисков (для мажоров, ага): сегодня спектр решений для хранения данных велик, как никогда.

Для начала определимся с тем, а зачем нам, собственно, что-то хранить – в эпоху интернета? Когда все «в небесах» – в облаках?

В первую очередь сегодня мы погребены под обилием информации. Петабайты нужных и ненужных (чаще) данных обрушиваются на нас снежной лавиной, и здесь речь идет даже не о новостях, а о данных физических: фотографиях, гигантском количестве пиратской и не очень музыки и фильмов. Сюда же отнесем и приложения, «которые когда-нибудь пригодятся»; фильмы, которые посмотрели один раз, «может быть, посмотрю во второй»… Не все же все удаляют, верно? Встает вопрос о том, где все это хранить.

Потом – «бэкапы». Опять же, ни для кого не секрет, что современные и самые дешевые с точки зрения фактора «цена за мегабайт» жесткие диски (традиционные, «блинные») страдают от низкого качества. К примеру, у меня настроено почти полное ежедневное зеркалирование системного жесткого диска и диска с данными на идентичные по объему модели. Почему? Именно потому, что «полететь в голубые небеса» может любой «винчестер» в любое время и в любом месте.

Увы, но сегодняшнее общество потребления признает только то, что стоит дешево, служит недолго и умирает быстро. Поэтому надежные жесткие диски конца 1990-х годов (а у меня до сих пор жив HDD IBM 1998 года выпуска – как раритет!) остались легендами, в которые современные 128-битные люди уже не верят. С другой стороны, на рубеже веков лично у меня померло два «винчестера» Quantum, поэтому надежность зависела и от производителя. Кстати, наследники Quantum в энном поколении ныне известны под именем Seagate. Информация просто для размышления.

Одним словом, хранение данных все равно актуально, и интернет этого не заменит.

«Облако», HDD или SSD: где лучше сохранится информация спустя 20−50 лет и как умирают данные

Какого-то единственного правильного решения такой задачи нет, поскольку исходя из личного опыта многие пользователи предлагают разные достижения поставленной цели. После прочтения постов на разных форумах становится понятно одно — хранить важную информацию на неиспользуемых на постоянной основе накопителях нельзя. Дело не только в размагничивании самих дисков или деградации ячеек памяти, но и увеличении энтропии, ведущей к искажению данных, то есть появлению битых файлов.

Кстати, насчет энтропии: это одна из причин, почему космическое оборудование намного слабее того, которым мы пользуемся на Земле. Все дело в плотности микросхем, так как современное «железо» стремится к уменьшению техпроцесса, а чем плотнее компоненты, тем они более уязвимы к космическому излучению и солнечной радиации. Долгосрочное хранение информации на жестких дисках и SSD имеет аналогичные проблемы, поскольку электромагнитные излучения, перепады температур и влажности еще никто не отменял. Так как же правильно хранить важные файлы, как снизить риск их потери и как, собственно, умирают данные — с этим мы и намерены сегодня разобраться.

Деградация ячеек и размагничивание данных на диске

Сначала разберемся с размагничиванием пластин в жестких дисках, ведь там считывание информации зависит от трех главных параметров: точности позиционирования механизма считывающей головки, чувствительности головок и мощности магнитного поля болванок. В нормальных условиях, когда соблюдаются рекомендуемые производителем показатели влажности, температуры в помещении, а также отсутствуют механические удары и вибрация, сильные электромагнитные поля, деградация магнитного поля пластин составляет около 1% в год.

При этом сказать, что через условные 50 лет половина диска станет нечитаемой, будет неправильно. Обычно в таких случаях наличие битых файлов или вовсе их исчезновение будет связано не столько с ухудшением магнитной записи, сколько с деградацией материалов, отвечающих за точность позиционирования и чувствительность считывающих головок. Поэтому переживать за сохранность информации не стоит, поскольку неработающий должным образом такой жесткий диск всегда можно отнести к специалистам, которые без проблем считают и восстановят 100% данных напрямую с пластин. Это касается и вышедших из строя жестких дисков, в которых сломалась электроника, но «блины» не были повреждены механически ни считывающей головкой, ни наличием трещин и сколов. Единственный минус: стоимость услуг по восстановлению файлов может обойтись в копеечку.

Стоит ли так рисковать и оставлять на полке жесткий диск на 5−10−20 лет? На самом деле, нет. Несмотря на то, что многие могут похвастаться, что их жесткие диски успешно были считаны спустя 10−15 лет простоя на пыльной полке, есть много и негативных отзывов, когда после длительного хранения «харды» попросту отказывались раскручивать пластины. Связано это с тем, что жесткие диски предназначены для постоянной работы, поскольку в процессе своей жизнедеятельности они постоянно обновляют магнитный слой пластин и тем самым могут работать без сбоев десятки лет. Поэтому лучшим решением является постоянная перезапись данных с одного носителя на другой раз в год, если это действительно очень важные файлы.

Если планируется перезапись информации с одного «харда» на другой, то для этих целей лучше использовать проверенные временем устройства 3−5 летней давности (можно и больше) без наличия битых секторов! Жесткие диски, особенно современные модели, подвержены «детской смертности» — они до 40 раз имеют больше шансов выйти из строя в первые год-два эксплуатации, чем старшие собратья, отработавшие минимум 3 года.

Деградация ячеек на SSD

Большая часть современных SSD-накопителей используют метод ловушки заряда в ячейки памяти — CTF (Charge Trap Flash). Сами же ячейки на сегодняшний день в зависимости от стоимости твердотельного накопителя могут быть 4-х видов: SLC (хранение 1 бита информации), MLC (2 бита), TLC (3 бита) и QLC с хранением в ячейке 4 бит данных. В зависимости от количества хранимых бит в одной ячейке варьируется и емкость SSD — чем больше, тем лучше. Но у этого свойства есть и обратная сторона медали: чем выше количество бит в одной ячейке, тем больше уровней напряжения требуется для записи информации, а потому материал диэлектрика в ячейках памяти изнашивается быстрее. Важно уточнить, что деградация происходит только при записи данных, а при их считывании нагрузки на диэлектрик практически нет.

Значит ли это, что SSD можно единожды записать и хранить его долгие годы вне компьютера, а после удачно считать с него важную информацию? Можно, но ограниченное время. Например, компания DELL в документации к производимым твердотельным накопителям указывает, что ее SSD способны хранить информацию без подключения к питанию минимум 10 лет. При этом бренд отмечает, что если flash-память уже значительно изношена, то без питания данные могут храниться на накопителях до 3 месяцев для MLC и до 6 месяцев для SLC-ячеек.

Вечного архива не существует

Подводя итог о долгосрочном хранении данных на жестких дисках и SSD — ни первые, ни вторые не проектируются производителями для многолетнего архивирования информации. Для этих целей у компаний есть специальные оптические диски «архивного уровня», как например, DWD + RW или Blu-Ray диски, срок службы которых может достигать до 30 лет и даже больше. Что касается безмятежного и безопасного хранения данных на срок до 100 лет, то таких решений на сегодняшний день еще не найдено.

Стоит ли хранить данные в «облаке»?

Если отбросить устоявшиеся мифы о том, что данные пользователей, хранящиеся в «облаке» с легкостью могут украсть хакеры, или исчезнуть в результате стихийного бедствия, то облачные хранилища действительно надежны по состоянию на 2021 год. Крупные корпорации, которым принадлежат огромные сервера в разных странах, куда серьезнее относятся к безопасности и сохранности данных, нежели простые пользователи. Поэтому если и делать выбор между локальным хранением информации на HDD/SSD или предоставить эту услугу «облаку», то в плане надежности второй вариант предпочтительнее. К слову, он и удобнее, так как доступ к файлам будет всегда и везде — достаточно иметь под рукой смартфон и выход в Интернет. С другой стороны, такое удобство и безопасность в финансовом плане обойдется дороже.

Значит ли это, что данные в «облаке» никогда не исчезнут? Несмотря на то, что дата-центры имеют подстраховку в виде резервных копий, иногда и они безвозвратно теряют данные. Случается это крайне редко и теряется лишь малая часть информации, но факт остается фактом. Например, в 2015 году очень не повезло дата-центру компании Google, расположенному в Бельгии. В него 4 раза подряд ударил разряд молнии, и несмотря на все попытки восстановить все данные, безвозвратно было потеряно около 0,000001% информации. За последние 6 лет подобных происшествий больше не случалось несмотря на неоднократные неприятные инциденты, связанные с серверами (например, в марте 2021 года полностью сгорел страсбургский OVH SBG2, но ни один важный файл потерян не был).

Удалить с «облака» не так уж просто

Когда пользователь что-то удаляет с облачного хранилища, это не значит, что стертые файлы исчезают бесследно. Наглядным примером служит история, случившаяся в 2017 году, когда облачный сервис Dropbox из-за бага восстановил для части пользователей удаленные несколько лет назад данные.

Как умирают файлы на дисках

Что на жестких дисках, что на SSD информация умирает плюс-минус одинаково: обычно видеоролики «рассыпаются» на крупные пиксели различных цветов, разъезжаются на полосы или картинка застывает/видеозапись обрывается. Что касается фотографий, то они начинают демонстрировать артефакты (снова пиксели, полосы, часть картинки может быть залита одним или несколькими цветами), а музыкальные файлы начинают «булькать», издавать резкие звуки, обрываться на воспроизведении в любой момент. Прочие документы могут и вовсе не открываться.

При этом стоит понимать, что файлы сами по себе не могут деградировать. Если они открываются, то с вероятностью 99,9% они содержат ровно тот же код, что и при записи. Почему тогда они становятся «битыми»? Здесь проблема кроется в основном в некорректности считывания и последующей записи. Для HDD, как мы уже говорили, это потеря чувствительности и сбой позиционирования считывающих головок при полной сохранности данных на самих болванках. Для SSD ситуация сложнее, ведь там могут «барахлить» и контроллер памяти, и сама NAND-память. К слову, именно поэтому с SSD восстановить информацию сложнее, а порой и невозможно, в отличие от жестких дисков.

Как лучше хранить данные: локально или онлайн?

Какой вывод можно сделать насчет долгосрочного архивирования важной информации? Лучшим вариантом станет хранение файлов на жестких дисках, проверенных временем (3−5 лет без BAD-секторов) с периодической перезаписью данных раз в год на резервный HDD. При этом еще лучше иметь бэкап в «облаке», чтобы на 100% быть уверенным, что важные данные никогда и никуда не потеряются в течение как минимум нескольких десятков лет. Увы, но обойтись одним единственным решением сейчас невозможно, поскольку соответствующих технологий еще не разработано.

HDD или SSD — что выбрать?

Содержание

Содержание

«На SSD всё летает» — слышали такое? Компактные, быстрые, современные — казалось бы, пора уже поменять старый жестак на новенький твердотельник. Но не торопитесь. Рассмотрим подробно оба вида накопителей и определим, для каких задач разумно использовать HDD, а где предпочтение лучше отдать SSD.

Жесткий диск

Жесткий диск (или HDD) — устройство хранения данных, принцип записи информации в котором заключается в намагничивании областей на поверхности магнитных дисков (пластин). Магнитный диск представляет собой поверхность, изготовленную из алюминия, керамики или стекла с нанесенным на нее слоем ферромагнетика.

Для организации хранения данных магнитный диск разбивается на дорожки и сектора, а совокупность дорожек, расположенных одна над другой (на нескольких магнитных дисках), называется цилиндром.

В зависимости от объема памяти, внутри корпуса HDD могут находиться до восьми пластин. Пластины крепятся к шпинделю, вращающемуся со скоростью от 4 до 15 тысяч оборотов в минуту (rpm). Запись и чтение информации с пластины осуществляется при помощи магнитной головки.

За управление работой HDD отвечает электронная плата управления. На ней размещены центральный процессор с интегрированной ПЗУ, сервоконтроллер, кэш-память. Объем кэш-буфера в современных HDD достигает 512 МБ.

В зависимости от типоразмера жесткие диски можно разделить на две группы: 2.5-дюймовые HDD и 3.5-дюймовые. Из-за меньших габаритных размеров первые нашли массовое применение в ноутбуках. Диски формата 3.5″ повсеместно применяются в персональных компьютерах, сетевых хранилищах и системах видеонаблюдения.

В зависимости от области применения жесткие условно делятся на несколько классов:

1) Жесткие диски для персонального компьютера

4) Для систем видеонаблюдения

Твердотельный накопитель

Твердотельный накопитель (или SSD) — устройство, использующее для хранения информации флеш-память.

Существует 4 типа флеш-памяти применяемых в SSD:

Помимо различных типов ячеек для флеш-памяти существует такое понятие, как многослойность. До определенного момента времени производитель наращивал емкость кристалла памяти за счет увеличения количества бит в одной ячейке и уменьшения физического размера ячейки (техпроцесс). Но бесконечно уменьшать размер ячеек нельзя, как и увеличивать их плотность.

На смену двумерной (планарной) памяти пришла трехмерная многослойная память 3D NAND. Сейчас производители освоили процесс производства 96-слойной флеш-памяти 3D NAND, а также представили образцы 128-слойной флеш-памяти.

Кроме типа флеш-памяти есть еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание при выборе SSD накопителя — используемый контроллер.

Контроллер управляет операциями чтения/записи данных в ячейки памяти, следит за их состоянием, выполняет коррекцию ошибок, выравнивание износа ячеек, а также другие вспомогательные функции.

В зависимости от используемого контроллера, показатели скорости работы двух SSD, построенных на одной и той же памяти, могут значительно различаться в пользу накопителя с более современным контроллером.

На момент написания статьи актуальными котроллерами являются: SMI SM2263XT, SMI SM2262EN, Phison PS5012-E12, Phison PS5008-E8, Realtek RTS5762, RTS5763DL, Marvell 88ss1093, Samsung Phoenix.

1) SSD накопители SATA — подключаются по интерфейсу SATA3, скорость линейной записи достигает 500 Мбайт/с, чтения — 540 Мбайт/с. Данные накопители можно встретить в ПК и ноутбуках средней ценовой категории.

2) SSD накопители M.2.

2.1) Без поддержки NVMe — подключаются в M.2 разъем, скорость линейной записи достигает 530 Мбайт/с, чтения — 560 Мбайт/с.

2.2) С поддержкой NVMe — подключаются в M.2 разъем, скорость линейной записи достигает 2500 Мбайт/с, чтения — 3400 Мбайт/с. Встречаются в компьютерах и ноутбуках средне-высокого ценового диапазона.

3) SSD накопители PCI-E — подключение выполняется через разъем PCI-E(в большинстве своем это адаптер PCI-E в который установлен SSD M.2 с поддержкой NVMe), скорость линейной записи может достигать 3000 Мбайт/с, чтения — 3400 Мбайт/с.

Что лучше?

Несмотря на все прелести SSD, твердотельники пока не могут полностью вытеснить HDD с рынка. И вот почему:

Выбор системы хранения данных бюджетного игрового компьютера с практическими иллюстрациями

Оглавление

Как уже неоднократно было сказано и не только нами, несмотря на преимущества твердотельных накопителей перед традиционными механическими винчестерами в производительности, используются они до сих пор весьма ограничено из-за все еще существенно более высокой стоимости хранения информации. Впрочем, в ряде случаев проблем это не вызывает — например, в офисном компьютере или рабочем ноутбуке класса «пишмашинка+интернет» непаханые гектары дискового пространства попросту не нужны. Соответственно, хватает и маленького SSD, а стоят такие на данный момент сопоставимо с самыми маленькими винчестерами. Понятно, что в абсолютном исчислении это очень разные «самые маленькие», но, когда достаточно и того, и другого, значения это не имеет. Разная производительность при примерно равной цене — наоборот.

Также неплохо дела обстоят в сегменте бюджетных компьютеров, являющихся наследниками нетбуков и неттопов — в них очень часто применяются «планшетные» платформы, не всегда вообще поддерживающие «стандартные» интерфейсы. eMMC в определенной степени производительность снижает, но не до уровня «механики». А что емкость маленькая — так эти компьютеры редко оказываются единственными в хозяйстве: покупают их дополнительно к «нормальным» компьютерам, на которые в итоге и возлагается почетная особенность хранить данные для всех.

Соответственно, в типовом домашнем (в отличие от офисного) десктопе без накопителей высокой емкости пока еще обойтись удается редко. А то и вообще никогда, поскольку не все данные можно вытеснить на NAS даже при его наличии. Особенно страдают от этого игровые компьютеры, поскольку современные игры уже занимают десятки гигабайт дискового пространства, а их у активного игрока может быть установлено и несколько. К тому же, нужно хранить и другие данные, причем не только «свои», а иногда и резервные копии с «дополнительных» компьютеров прочих членов семьи, что приводит к необходимости установки в компьютер накопителя, емкостью не менее одного терабайта. Лучше, даже, больше — но точно не меньше.

Твердотельный накопитель такой емкости и сейчас стоит достаточно дорого, а ведь это, повторимся, минимум, наиболее типичный для бюджетного компьютера. Да и в не совсем бюджетном может оказаться не к месту с точки зрения распределения бюджета: терабайтный SSD в паре с видеокартой на базе GeForce GTX 1060 (в самой дешевой модификации — с 3 ГБ видеопамяти) в московской рознице на момент написания статьи стоил примерно столько же, сколько и GTX 1070 с винчестером на 3 ТБ. Дальше простая арифметика: 3 ТБ ровно в три раза больше, чем 1 ТБ, а частоту кадров в играх SSD не повысит совсем, так что второй вариант в играх (при соответствующей прочей начинке, конечно) будет работать в среднем раза в полтора быстрее. Игровой комфорт может повыситься из-за более быстрой загрузки уровней, но тут нас подстерегает другая проблема: производители программного обеспечения учитывают факт наличия в большинстве компьютеров только лишь винчестера — и оптимизируют свои продукты именно под «медленные» накопители (чтоб пользователь не скучал при переходе из локации в локацию, могут, например, вставить между ними неотключаемый видеоролик). Из-за этого приобретение «быстрого» и дорогого накопителя может не обеспечить того эффекта, на который рассчитывал покупатель. При прочих равных — хорошая покупка, но не ценой экономии на более важных компонентах, типа видеокарты (самая важная деталь игрового ПК), процессора (который должен загружать ее работой), памяти (достаточного объема) и т. п.

Но страдания пользователей топовых систем мы сегодня оставим в стороне, а займемся экономными методами решения проблемы. Стандартным способом является использование пары устройств: твердотельного накопителя невысокой емкости для хранения операционной системы и основных приложений, и емкого винчестера — для всего остального. Такой подход относительно недорого и весьма эффективен, но тоже не лишен недостатков. В частности, игры при этом придется устанавливать на винчестер (на SSD из-за большого размера не поместятся), так что никакого ускорения (даже минимального) и не будет. Да и привычки придется немного менять — в частности, не держать на рабочем столе пару сезонов любимого сериала, чем многие грешат, привыкнув к единственному накопителю большой емкости. Либо систему придется тонко настраивать, чтобы собрать все плюсы, но избежать минусов. Впрочем, того, что винчестер так и останется большим, но медленным накопителем, избежать не удастся.

Альтернативным подходом является использование кэширования — когда быстрый твердотельный накопитель работает в паре с медленным и емким винчестером, а данные распределяются по ним автоматически: под управлением программного обеспечения. Итогом является то, что винчестер «разгружается» от неудобных для механики нагрузок — хотя бы потому, что не приходится «отвлекаться» на модификацию системных данных. Кроме того, немалая часть кода собственно операционной системы, да и приложений в этом случае оказывается именно на твердотельном накопителе — пользователю об этом не приходится заботиться. При этом слишком уж много места для этого не требуется — не секрет, что современное ПО «распухает» зачастую за счет универсальности, так что к каким-то файлам при конкретной работе на конкретной системе обращения могут быть редкими. Вплоть до полного их отсутствия на протяжении дней, недель, месяцев. вообще никогда 🙂 Соответственно, расходовать под них «дорогое» дисковое пространство и не нужно — полежат на «дешевом».

Все эти вопросы мы затрагивали при теоретическом знакомстве с технологией ускорения системы Optane Memory, а также изучая ее на практике на примере мини-ПК NUC и приложений из нашего тестового набора. Пришли к выводу, что работает она неплохо, причем так, как и было обещано производителем. Поэтому сегодня мы решили еще немного «продвинуться» в изучении вопроса — при помощи другого «железа» и «софта».

Объект тестирования

Что касается первого, то мы обратились к компании «Юлмарт» и получили от нее один из компьютеров линейки MicroXperts. Это недорогая модель, снабженная, тем не менее, дискретной видеокартой на базе GeForce GTX 1050, что позволяет играть на ней и во многие современные игры. А не самые современные — и подавно: в любом случае, это уровень, которого вряд ли скоро достигнет любая интегрированная графика. Процессор Core i3-7100 и 8 ГБ памяти этому тоже мешать не будут, но наиболее интересна дисковая система, состоящая из модуля Optane Memory на 16 ГБ и терабайтного винчестера Toshiba P300.

Отметим, что компьютеры этого уровня компания производитель к игровым не относит — они начинаются с GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 550. Впрочем, это сопоставимый уровень, радикально отличающийся, как уже было сказано, от интегрированных решений. Что же касается дисковой системы, то тут уже возможны варианты. Например, наиболее экономный пользователь наверняка ограничится одним лишь винчестером (как чаще всего и бывает), а стоимость кэширующего модуля потратит на увеличение его емкости до 3 ТБ. Специально тестировать такой вариант смысла не имеет — на производительности он никак не сказывается. Равно как и чисто теоретическим следует признать покупку вместо винчестера и Optane твердотельного накопителя на 240 ГБ — цена примерно та же, производительность другая, но места слишком мало для домашнего десктопа. В принципе, не стоит тестировать и сразу же приходящий на ум «гибрид» из обычного SSD на 80-120 ГБ и того же винчестера — по цене первое сопоставимо с Optane, но винчестер от этого быстрее работать не станет, так что на нем нужно будет держать не только данные (с соответствующими задержками при доступе к ним), но и объемные приложения устанавливать туда же. В первую очередь игры, поскольку на твердотельный накопитель такой емкости может и одна не влезть (учитывая потребности ОС и прочих программ).

С другой стороны, если немного «пошаманить» с конфигурацией, то без несовместимых с жизнью травм можно «впихнуть» в нее и SSD на

500 ГБ. При этом придется отказаться не только от Optane и винчестера, но и остановиться на плате с чипсетом Н110 и процессоре линейки Pentium. Для Optane это не подходит, поскольку нужен минимум В250 и Core i3, но вот последние в «седьмом» поколении не слишком отличаются от Pentium, а «классический подход» такие вольности допускает. Собственно, поэтому, как нам кажется, после перехода производителей Intel на платформу «восьмого» поколения, где Core i3 стали четырехъядерными, популярность Optane подрастет, но пока эти решения не подходят для бюджетных компьютеров.

В общем, поскольку какой-никакой способ при сохранении цены заменить терабайтный винчестер на полутерабайтный SSD существует, мы решили и такой вариант рассмотреть. Отметим, что места на диске все равно будет вдвое меньше, но с этим уже как-то можно жить, а винчестер можно будет добавить и позднее. Поэтому производительность таких конфигураций мы рассмотрим. И для повышения интересности сравнения мы решили подыграть твердотельным накопителям, взяв не слишком бюджетные модели таковых: Intel 545s, Intel 600p и Samsung 960 PRO. Первые, впрочем, в абсолютном исчислении не так уж дороги, но поставленным условиям по цене не слишком удовлетворяют. Последний в компьютерах такого класса оказаться не может, поскольку стоят как половина системного блока. Но для тестов мы вольны и так «перекосить» конфигурацию — чтобы оценить предельный случай в виде одного из самых быстрых SSD на рынке.

Программное обеспечение

Тесты приложений и «стандартные» игровые мы сегодня затрагивать не будем — поскольку они в значительной степени загружают совсем другие компоненты. зависимость производительности от дисковой системы уже известна: не велика. Поэтому в этот раз мы решили зайти чуть с другой стороны, а именно воспользоваться популярными пакетами «тестирования систем»: давно знакомым нам PCMark 8 и относительно новой версией PCMark 10. Да — это «синтетика», использования которой мы стараемся избегать. Но в тестах накопителей таковая все равно обычно используется. Кроме того, Futuremark старается использовать сценарии нагрузки, основанные на реальных приложениях. И охватывает достаточно широкий спектр последних: от запуска браузера Firefox с открытием в нем Facebook до рендеринга в POV-Ray. В общем, при исследовании новых технологий без синтетических тестов обойтись сложно, а насколько стоит доверять их результатам — каждый решает сам. В первом приближении это просто еще один источник информации, а чем их больше — тем она полнее.

Другое ПО нам сегодня не потребуется. За исключением, конечно, операционной системы Windows 10 Home x64 и драйверов устройств — последних версий на момент тестирования.

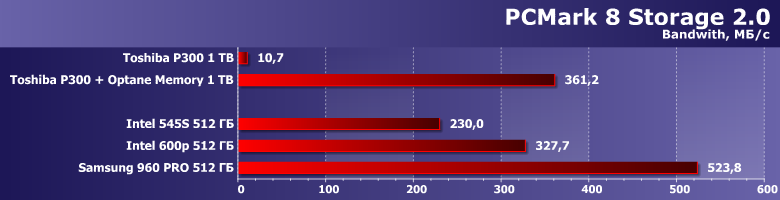

PCMark 8 Storage 2.0

Напомним, что в седьмой версии пакета чисто синтетических тестов было достаточно много, однако в восьмой остались только тесты накопителей, которые как раз нам сегодня пригодятся.

В принципе, ничего нового — как уже было отмечено, с точки зрения выполнения дисковых трасс PCMark 7/8 с реальными задержками от ПО и прочих компонентов компьютера, все твердотельные накопители примерно равны, а винчестеры — намного медленнее их. И уже различаются по производительности, поскольку сами часто и оказываются «узким местом» в выбранных сценариях. При этом, как и ожидалось, использование кэширования выводит результаты на уровень «классических» SSD. Даже дорогих. И при большей емкости.

«Пропускная способность» — результат, который показывает, как могло бы быть, если бы было, как хотелось. Иными словами, если бы работе накопителей не мешал весь остальной компьютер вместе с пользователем 🙂 И здесь разные SSD демонстрируют очень разные результаты, но и интереснее то, что «откэшированный» Toshiba P300 две модели из трех вообще обогнал. Сам же по себе он показывает — чего можно ждать от недорогого винчестера: лучшие современные модели в этом тесте в полтора-два раза быстрее. Хотя этого все равно недостаточно для какой-то конкуренции с «гибридной» или «твердотельной» СХД. Если, конечно, рассматривать ее быстродействие в чистом виде — без учета прочих факторов.

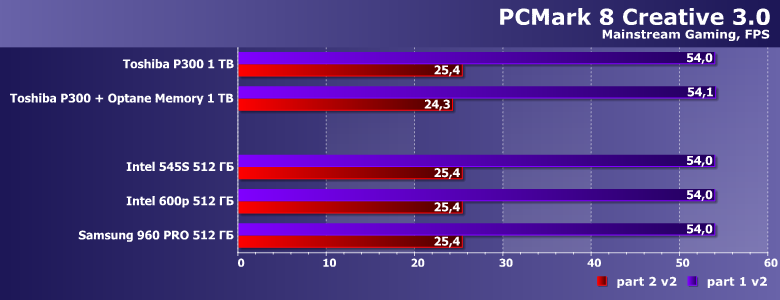

PCMark 8 Home 3.0 и Creative 3.0

Первый тест предназначен для оценки производительности систем, на которых запускаются задачи, типичные для домашних пользователей, второй уже чуть сложнее, поскольку включает задачи обработки фото и видео и т. п. Словом, не только потребление контента, но и его производства.

В обоих случаях тестируемые системы, различающиеся только накопителем, разделяются на две неравных группы: в одной — одиночный винчестер, во второй — все остальные. Правда вот разница между ними невелика, что абсолютно не похоже на дисковые тесты. Но это и понятно — если, например, в задачах Video Chat и Video Group Chat проверяется способность системы обеспечить частоту 30 кадров в секунду в видеоконференции (1:1 или групповой), то и результат всюду оказывается одинаковым. На самом деле, эта нагрузка уже достаточно «легка» и для современных планшетов, не говоря уже о десктопах (пусть даже «базового домашнего» уровня). А накопитель на ней в принципе сказаться не может.

Отметим, что в тестах по «стандартной» методике мы получили аналогичный разброс результатов — даже немного меньший. Это объясняется более тяжелой нагрузкой на процессор, в итоге чего вклад других систем компьютера уменьшается. Собственно, одна из причин того, почему некоторые пользователи все еще с недоверием относятся к SSD — стоит дороже, а скорость работы компьютера повышает не всегда и не всегда значительно. И вот в этом смысле кэширующие технологии, «научившиеся» расшивать «узкое место» в механике, могут оказаться очень полезны — из-за меньшей суммарной стоимости хранения информации (пусть и чуть более высокой, чем у одиночного винчестера).

Поскольку изучаемый компьютер в некоторой степени ориентирован и на игровое применение, вынесем и результаты этой части теста Creative 3.0 на диаграмму. Понятно, что частота кадров от накопителя не зависит, да и нагрузка легковата для современных дискретных видеокарт (даже недорогих), но мы просто отметим, что один из лучших на сегодня интегрированных GPU Iris Plus 650 (в процессоре Core i7-7567U) в этих тестах работает в три раза медленнее, а массовые интеграшки, разумеется, еще хуже. Более подробно же производительность GeForce GTX 1050 и других решений изучается в другом разделе сайта; мы же просто повторим, что на сегодня эта модель относится к базовому уровню для более-менее игрового ПК. Впрочем, наш сегодняшний герой таковым формально не является, относясь к группе «домашних», но он, хотя бы, что-то может.

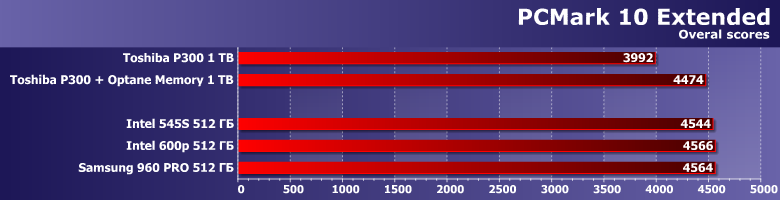

PCMark 10 Extended

Отметим, что новая версия пакета стала компактнее, тестирование компьютера с ее помощью занимает меньшее время (хотя повторяемость результатов осталась очень высокой), а «чистой синтетики» фактически вообще не осталось — только сценарии на основе реальных приложений. В общем, для тщательного изучения компонентов системы подходит она плохо, а для быстрой оценки производительности и сравнения ее с другими компьютерами — может пригодиться.

Да и результаты неплохо коррелируют с другими тестами — неважно, на каком принципе основанными. В частности, мы опять видим две неравные группы и разницу в производительности порядка 15% в целом: в новом пакете для удобства «использования в быту» есть общий интегральный балл.

А есть и отдельные по группам. В частности, Essentials — базовые сценарии работы, с которыми сталкивается каждый пользователь. Опять мы видим две неравные группы (что уже стало привычным), но разница между ними увеличилась. Что объяснимо — в этот набор входят и тесты запуска приложений.

И вот тут отставание одиночного винчестера от прочих двукратное, а в остальном распределение ролей между ними похоже на Bandwidth из PCMark 8 Storage 2.0. В PCMark 7 же результаты воспроизведения трассы «Starting Application» на винчестерах и SSD различались на порядок (в нормальном режиме — в RAW на два). Почему сейчас мы не видим такой радикальной разницы? Новая версия пакета ориентирована на использование с современными версиями Windows и имитирует их работу. В частности, есть тесты не только на «холодный» запуск с чтением всей нужной информации непосредственно с накопителя, но и «горячий» — когда нередко можно получить заметный выигрыш от технологий типа SuperFetch и подобных. Естественно, наибольший эффект от них наблюдается на самых медленных накопителях. Но, как видим, разница между винчестерами и SSD все равно остается двукратной. А вот использование кэширования позволяет ее нивелировать.

Но не всегда что-то требуется нивелировать — в очередной раз при «тяжелых» для компьютера нагрузках по созданию контента разброс значений между привычными группами составляет менее 10%. Впрочем, так и должно быть — потому повторение данной ситуации мы и видим раз за разом в разных программах. Главное, чтоб характер генерируемой ими нагрузки был сходным. Но POV-Ray сам по себе (в нашей методике, например) или в качестве одного из модулей PCMark 10 — это один и тот же POV-Ray, которому в первую очередь нужен быстрый центральный процессор, а потом уже все остальное.

Что оказалось немного неожиданным, так это то, что группа «легкой офисной работы» (куда входит набор текстов, да редактирование электронных таблиц) ведет себя не похожим на другие группы образом: здесь есть заметная разница между винчестером и твердотельными накопителями, а вот кэширование расположилось между ними. С другой стороны, это объяснимо — если постоянно работать с каким-то файлом, есть большая вероятность, что он рано или поздно окажется в кэше. А если нет — останется на винчестере. Вот этот случай как раз в тесте и наблюдается: прирост от Optane Memory есть, но не до уровня твердотельных накопителей. Что ж — тем правильнее идея использовать в офисных компьютерах именно SSD. Как ни парадоксально это звучит, но с учетом потребных им емкостей, это может обойтись даже дешевле винчестера 🙂 А вот когда требуется много дискового пространства и недорого, придется идти на компромиссы. Тем более, что производительность сравнительно с одиночным винчестером все-таки повышается.

Вместо абстрактных игровых тестов в предыдущей версии пакета, в «десятку» просто встроили Fire Strike из 3DMark, что и правильно — этим пакетом пользуются многие, так что результаты всегда можно сравнить с разными обзорами, например. У нас получилось ниже, чем «стандартные» для обзоров цифры, что объяснимо и тем, что вся система более соответствует уровню данной видеокарты, а часть тестов от ее производительности зависит. «Чистый» же графический балл — во всех конфигурациях

7000, что от 1050 и ожидалось 🙂 Сегодня же нам важнее то, что как он, так и общий результат никоим образом от дисковой системы не зависит, почему на последней в бюджетных (да и не совсем бюджетных) игровых компьютерах регулярно и экономят. Но вот все остальные сценарии убедительно показывают, что слишком уж экономить — не стоит, благо появились удачные компромиссные решения.

Итого

Сегодня мы решили взглянуть на вопрос производительности дисковой системы компьютера с немного другого ракурса, чем обычно — но в целом результаты оказались уже привычными. Во-первых, разница в производительности между винчестерами и твердотельными накопителями есть практически всегда, но она тем меньше, чем большая нагрузка приходится на другие компоненты компьютера. Частота кадров в играх, например, и вовсе не зависит от СХД, что неоднократно было проверено в самих играх — так что странным было бы ожидать обратного от игровых тестов PCMark 🙂

Во-вторых, заметной разницы между твердотельными накопителями разной стоимости в бытовых (да и вообще персональных) сценариях практически нет — это тоже давно известный результат, который в очередной раз подтвердился. Соответственно, можно говорить об двух уже заметно отличающихся по производительности раскладах — любой винчестер или любой SSD. При этом Optane Memory позволяет практически всегда дотянуться до второго. Не всегда, но практически всегда. И, в любом случае, получить больше, чем от одиночного винчестера. Причем, в отличие от «раздельной» тактики — с покупкой маленького твердотельного накопителя чисто для системы и части программ, не требуется как-то менять привычки и что-то настраивать, поскольку ускоряется весь «гибридизированный накопитель». И (что тоже очень важно) Optane Memory можно добавить к готовой системе без каких-либо проблем. В принципе, от последней требуется только наличие чипсета Intel B250 (и выше) и процессора Intel Core i3-7100 и выше. Да — это достаточно новое «железо», но его за последний год уже было немало продано. И будет еще продаваться. А скоро в бюджетный сегмент начнут поступать и процессоры «восьмого» поколения с соответствующими чипсетами, где младший Core i3 уже более привлекателен (в «седьмом», как уже было сказано, он был слишком похож на Pentium). Все это можно будет немного ускорить посредством кэширования — не обязательно сразу, но, конечно, не слишком затягивая. Что, опять же, очень важно для бюджетного сегмента (и особенно бюджетного игрового) — все-таки что-то добавлять к компьютеру проще, чем менять. Особенно если за эту процедуру активно возьмутся сами производители компьютеров. Какое-то количество последних продавая и сразу с модулем Optane Memory — младшая его модификация работает адекватно, стоит недорого и никаких неудобств покупателю не приносит, поскольку он все так же «видит» один большой накопитель, как и в случае одиночного винчестера. Только более производительный, что немаловажно.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор по этому материалу: