Как сделать грамматический разбор слова

Грамматический разбор слова

В словаре Даля более двухсот тысяч слов. Каждое хранит множество тайн, соединяя в себе приставки, суффиксы, корни. Оказываясь в тексте, слова либо согласуются с другими, цепляясь окончаниями, подстраиваясь своей формой, либо не принимают соседство. Для определения этих связей применяется грамматический разбор слова. Это обобщающее название четырех видов анализа, при которых слово, вытянувшись по струнке, произносится, пропевается, спрягается, склоняется и делится на части.

Его строение изучает словообразовательный анализ и разбор слова по составу (морфемный). Фонетический — определяет взаимосвязь между его произношением и написанием. Морфологический, соединяя все в текст, рассматривает слово как часть речи.

Сделать из слона муху

Словообразовательный разбор показывает от какого «родственника» и с помощью каких морфем образовалось слово. При разборе важно увидеть очередность присоединения суффиксов и приставок. Иногда это выливается в цепочку преобразований.

План словообразовательного разбора:

Подсказка!

Лук, добро – обычно непроизводные слова состоят только из корня.

Луковица, добропорядочный — производные, так как основы их начальных форм имеют в составе суффикс и соединение корней.

Подсказка! Новые слова появляются:

Отказать за неимением на складе кочерёжек

Много мучительных часов провели герои рассказа Михаила Зощенко, чтобы образовать множественное число и родительный падеж от слова «кочерга». Правильным считается самый невероятный, по их мнению, вариант: пять кочерёг.

Морфемный анализ позволяет отслеживать правописание корней, приставок, суффиксов и окончаний, их согласование между собой и в предложениях.

План морфемного разбора:

Если слово не раздувается от морфем, еще не значит, что оно не таит в себе подвоха. Есть корни, состоящие из одной буквы или двух, слова, одинаковые по звучанию, но разные по смыслу и написанию.

Пример: Поучайте ваших паучат.

Глагол повел. накл.

Начальная форма – поучат.

Состав слова:

корень — уч (по-уч-ать, вы-уч-ить);

приставка – по;

суффикс — ай;

окончание — те;

основа слова — поучай.

Части слова — по/уч/ай/те.

Существительное мн.ч., р.п.

Начальная форма – паучата.

Состав слова:

корень — пауч – паучь-я; паук; (ч/к чередование);

суффикс — ат;

окончание — нулевое;

основа слова — поучат.

Части слова — пауч/ат.

Эти два слова, такие схожие по звучанию, очень отличаются составом морфем.

Что ежели… и петь ты мастерица

При фонетическом разборе нужно определить количество слогов, букв и звуков, обозначить ударение, записать транскрипцию. Звуки характеризуются по гласности, согласности, глухости, звонкости, твердости, мягкости, парности. Все это делается в определенном порядке.

Пример фонетического разбора глагола «поучать» и существительного «паучат» (мн.ч., род.п.).

Найдите три отличия:

поучать – 3 слога: по-у-чать

3-й слог ударный

п — [п] — согл., тв./парн., глух./парн.

о — [а] — гл, безуд.

у — [у] — гл., безуд.

ч — [ч’] — согл., мягк./непарн., глух/непарн.

а — [а] — гл., ударн.

т — [т’] — согл., мягк./парн., глух./парн.

ь — 0 звук

паучат — 3 слога: па-у-чат

3-й слог ударный

п — [п] — согл., тв./парн., глух./парн.

о — [а] — гл, безуд.

у — [у] — гл., безуд.

ч — [ч’] — согл., мягк./непарн., глух/непарн.

а — [а] — гл., ударн.

т — [т] — согл., тв/парн., глух/парн.

Вот такой нескучный русский язык! Чтобы им правильно пользоваться, иногда нужно иметь музыкальный слух или рассматривать слова в контексте.

Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она

Из всех грамматических разборов морфологический более всего ориентирован на текст. Подданные морфологии (одного из разделов грамматики) – части речи. Их у нее десять, и все они друг с другом сотрудничают, создавая предложения.

План морфологического разбора:

Подсказка!

Род и число имеют существительные, прилагательные и глаголы в прошедшем времени. Первые и вторые могут изменяться по падежам. Лицо и время – это свойство глаголов. Только существительные могут иметь склонение, быть нарицательными или собственными, одушевленными или нет.

Пример:

План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать.

Еще немного о примере: чтобы ожил даже не самый простой и ясный план, нужно приступить к его выполнению! А уж если он превосходный — то прямо с сегодняшнего дня. В день по грамматическому разбору — и вы с грамматикой на «ты».

Грамматический разбор предложения в русском языке: примеры

Предложение содержит информацию, спрашивает о ней или направляет на действие. Чаще всего имеет основу и описывающие её второстепенные члены. Чтобы усвоить или освежить в памяти тему, полезно изучить примеры грамматического разбора предложения в русском языке.

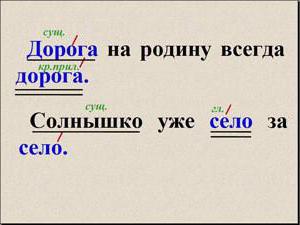

Грамматическая основа в разборе предложения

Основа достаточно логична в применении. Состоит из подлежащего, которое называет непосредственно вещь или явление, и сказуемого – действия, совершённого или направленного на объект.

Подлежащее всегда употребляется в начальной форме (именительный п.), но может являться не только существительным. Это может быть:

Сказуемое чаще всего является глаголом, но имеет несколько видов:

Полнота предложения

Исходя из состава основы, предложения бывают двусоставные, где присутствуют оба главных члена либо один подразумевается (неполные) (наступила ночь; где он (опущено «находится»)?), и односоставные. Последние бывают:

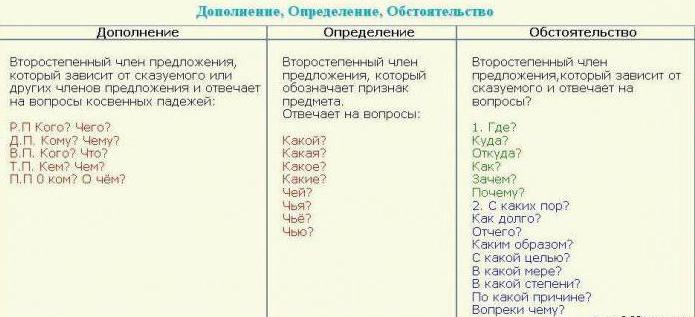

Второстепенные, но не менее важные

Чтобы дать развёрнутую информацию, объект и действие подкрепляются сторонними словами и конструкциями. Ими являются:

Выполняя грамматический разбор предложения, их тоже обязательно следует учитывать. Если второстепенные члены имеются – предложение считается распространённым, соответственно, без них – нераспространённым.

Осложненные предложения – это совсем не сложно

Различные вставные компоненты дополняют предложение, увеличивая объем информации. Они встраиваются между главными и второстепенными членами, но определяются уже как отдельная часть, которая идёт отдельным пунктом в грамматическом разборе предложения. Эти компоненты можно убрать или заменить без потери смысла текста. Среди них:

Как сделать грамматический разбор предложения, учитывая все компоненты?

Для разбора создан чёткий алгоритм, не вызывающий затруднений при знании всех вышеперечисленных конструкций и компонентов предложения. Среди них выделяются простые и сложные – порядок анализа у них немного разный. Далее предоставлен грамматический разбор предложений с примерами для отдельных случаев.

Простое предложение

В начале осени, покрытые золотым ковром, причудливо переливаются городские аллеи.

1. Определить главные члены. Основа должна быть одна, как в данном примере: аллеи – подлежащее, переливаются – сказуемое.

2. Выделить второстепенные члены: (когда?) в начале осени – обстоятельство, (какие?) покрытые золотым ковром – обособленное определение, (как?) причудливо – обстоятельство, (какие?) городские – определение.

3. Определить части речи:

4. Описать признаки:

Характеристика данного примера: повествовательное, невосклицательное, двусоставное, полное, распространённое, осложнено обособленным определением.

Так и выглядит полный грамматический разбор предложения.

Сложное предложение

Поскольку сложное предложение включает два и более простых, весьма логично разобрать их по отдельности, но алгоритм разбора всё равно другой. Грамматический разбор предложения в русском языке неоднозначен. Сложные предложения по связи простых бывают:

Пример разбора сложносочинённого предложения

В семье, независимо от возраста, каждый был очень занятым, но на выходных все собирались вместе за одним большим столом.

Сложноподчинённое предложение

Алгоритм будет аналогичным, только с указанием подчинительного союза. Он входит в состав придаточного предложения. Также нужно выделить главное (квадратные скобки) и выяснить, каким способом к нему «прикрепляются» придаточные (круглые скобки).

Виды грамматических разборов

материал по русскому языку на тему

Виды грамматических разборов

Скачать:

Предварительный просмотр:

«Виды грамматических разборов в начальной школе»

В связи с возникающими вопросами о порядке выполнения грамматических разборов, их письменного оформления в начальной школе возникла необходимость выпуска данных методических рекомендаций.

1. Значение грамматических разборов.

Грамматические разборы способствуют:

А) закреплению грамматических знаний, поэтому при проведении грамматических разборов учитель должен формировать умения доказывать;

Б) формированию орфографических умений и навыков;

В) развитию речи и мышления учащихся, т.к. в процессе проведения грамматического разбора они учатся рассуждать;

Г) грамматический разбор является средством проверки знаний учащихся.

2. Виды грамматических разборов в начальной школе.

3. Фонетический разбор (звуко – буквенный разбор).

Фонетика – раздел науки о языке, изучающий звуки речи, то есть те звуки, из которых состоят слова.

Выполнить фонетический разбор – значит определить, из каких звуков состоит слово.

Порядок фонетического разбора:

В методической литературе приводится пример другого порядка разбора:

Образец устного разбора:

Образец письменного разбора:

Трáвка – 2 слога, первый слог ударный.

т – [т] – глухой, твердый;

р – [р] – звонкий, твердый;

а – [а] – гласный, ударный;

в – [ф] – глухой, твердый;

к – [к] – глухой, твердый;

а – [а] – гласный, безударный ;

Другой вариант разбора:

Образец устного разбора:

Образец письменного разбора:

Трáвка – 2 слога, первый слог ударный.

[т] – согласный, глухой, твердый – т

[р] – согласный, звонкий, твердый – р

[а] – гласный, ударный – а

[ф] – согласный, глухой, твердый – в

[к] – согласный, глухой, твердый – к

[а] – гласный, безударный – а

4. Морфемный разбор.

Морфемика – раздел науки о языке, изучающий строение слова.

Выполнить морфемный разбор – значит найти «строительные кирпичики», из которых состоит это слово. Приставка, корень, суффикс, окончание – морфемы.

Порядок морфемного разбора:

Примечание: в методической литературе предлагается и другой вариант разбора: после выделения окончания, находятся приставка и суффикс, а затем корень слова.

Образец устного разбора:

Образец письменного разбора: п о д с т а в к а

5. Морфологический разбор.

Морфология – раздел грамматики, в котором изучаются слова как части речи.

Выполнить морфологический разбор – значит указать признаки слова как части речи.

В начальной школе проводится морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного, глагола.

Порядок морфологического разбора:

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает.

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает.

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает.

2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа).

2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа мужского рода).

2. Начальная форма (неопределённая форма). Спряжение.

3. Род (в единственном числе), падеж, число.

3. Время. Лицо и число – для глаголов в настоящем или будущем времени. Род и число – для глаголов в прошедшем времени.

4. Роль в предложении.

4.Роль в предложении.

5. Роль в предложении.

Из леса вышел большой медведь.

Образец устного разбора имени существительного:

Образец письменного разбора имени существительного:

Образец устного разбора имени прилагательного:

Образец письменного разбора имени прилагательного:

Образец устного разбора глагола:

Образец письменного разбора глагола:

6. Синтаксический разбор.

Синтаксис – раздел грамматики, в котором изучается строение и значение синтаксических единиц. Основными единицами синтаксиса являются словосочетания и предложения.

Выполнить синтаксический разбор – значит дать характеристику основных признаков словосочетания, предложения.

Порядок синтаксического разбора предложения:

Из леса вышел большой медведь.

Образец устного разбора:

Образец письменного разбора:

При другом варианте разбора, после выделения главных членов предложения, выписываются словосочетания с вопросами (или без них):

Медведь (какой?) большой; вышел (откуда?) из леса.

Примечание: учитель вправе разработать свою систему сокращенной записи разборов любого вида с использованием различных символов – главное, чтобы она была единой для всего класса. Кроме того, необходимо соблюдение преемственности с основной школой.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Предложения для полного орфографического и грамматического разбора. 3 класс. Можно использовать по всем программам.

В материале показаны образец устного разбора слова по составу и схема разбора по составу на письме.

Выступление на методическом объединении учителей начальных классов.

грамматические разборы для начальной школы по русскому языку.

Виды грамматических разборов. Урок русского языка. 3 класс. УМК-любой.

Данное методическое пособие создано в связи с возникающими у родителей вопросами о порядке выполнения грамматических разборов и их письменного оформления в начальной школе.

Урок по русскому языку в 4 классе по теме: «Повторение изученных видов грамматических разборов".

Грамматический разбор на уроках русского языка. Тема: «Орфографический разбор»

Учащиеся средней школы должны овладеть не только глубокими теоретическими познаниями, но и прочными практическими навыками. С этой целью немаловажная роль в учебном процессе отведена грамматическому разбору, который помогает практически усвоить изучаемые в курсе современного русского языка грамматические категории, осмыслить правила орфографии и пунктуации, систематизировать и закрепить полученные знания. Этот вид упражнений служит эффективным приёмом организации самостоятельных занятий по русскому языку, приёмом самоконтроля и проверки знаний. Грамматический разбор широко используется при изучении всех разделов грамматики.

Предмет данной серии статей – грамматический разбор на уроках русского языка в школе. Грамматический разбор – это анализ в данном тексте определённых грамматических явлений (целые предложения или их части, члены предложения, отдельные морфемы и т.д.), отнесение их к тому или иному грамматическому разряду и грамматическую характеристики разбиваемого предложения или отдельного слова.

На уроках русского языка любой вид разбора предполагает мотивировку ответа: от ученика требуется развёрнутый, логически обоснованный, связный ответ, в котором даётся описание языкового явления и обосновывается отнесение его к той или иной грамматической категории.

Таким образом, грамматический разбор содействует повышению общей языковой культуры детей, развивает их речь, помогает осмыслить логическую связь явлений языка.

Актуальность статей заключается в осмыслении важности разграничения понятий и видов грамматического разбора. В данной серии статей рассматриваются образцы фонетического, различных видов морфологического и синтаксического, а также орфографического и пунктуационного разбора.

Новизна работы заключается в широте привлеченного материала для анализа различных видов грамматического разбора.

В первой статье рассматривается порядок и образцы фонетического разбора, морфемный, словообразовательный и этимологический анализ. Фонетика – немаловажна и трудная часть курса русского языка в школе. Предлагаемые схемы помогут учащимся организовать самостоятельное изучение данной темы и систематизировать полученные знания.

Во второй статье рассмотрены порядок и примеры морфологического разбора.

Орфографическому и пунктуационному разбору отведено важное место в школьном курсе, следовательно, учащиеся должны хорошо владеть этими видами разбора. Так как орфография, пунктуация тесно связаны с грамматикой, в данную статью включены схемы орфографического и пунктуационного разбора.

В третьей статье дан подробный анализ орфографического разбора, синтакчического разбора словосочетания, простого предложения: всех его типов (назывного, определенно-личного, неопределенно-личного, обобщенно-личного и бессоюзного предложения), дан порядок их анализа и образцы разбора односоставных предложений.

В четвертой статье рассмотрен анализ осложненных предложений, дан порядок и образец разбора по членам предложения, анализ сложносочиненного и сложноподчиненного предложения и предложения сложноподчиненного усложненного типа.

И, наконец, в пятой статье рассматриваются вопросы, связанные с бессоюзным сложным предложением (многочленные бессоюзные сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи)

Цель данной серии статей – помочь учащимся в подготовке к ЕГЭ и к урокам русского языка.

Одна из задач подготовки учащихся к экзаменам – научить их применять на практике теоретические знания, полученные при изучении школьного курса русского языка.

Определить круг вопросов по каждой теме и основное направление в работе учителям русского языка и учащимся помогут содержащиеся в каждом разделе статьи краткие методические указания. Рекомендации даны к наиболее трудным темам.

Целесообразно приступать к полному грамматическому разбору после изучения всего материала данной темы или раздела.

При упражнениях в грамматическом разборе по предлагаемым схемам учителю необходимо добиваться исчерпывающих ответов на вопросы. Это позволит сознательно усвоить и закрепить почти весь теоретический материал курса.

Выполняя предложенные упражнения, учащийся должен осмыслить и запомнить порядок разбора и его объём и научиться излагать свои наблюдения литературным языком в виде связного рассуждения.

Методологическую основу работы составили методы и способы грамматического разбора в вузе и в школе. В статью включен анализ многочисленных предложений с разными видами связи (союзной – сочинительной и подчинительной; союзной и бессоюзной), а также анализ бессоюзных предложений.

Опорными стали труды акад. В.В. Виноградова, Д.Э Розенталя, Н.С. Валгиной, Т.Ф.Ивановой, Н.М.Шанского и др.

Орфографический разбор

Орфографический разбор, т.е. объяснение встречающихся в тексте орфограмм,может быть сплошным и выборочным. На уроках русского языка в школе учителя обычно прибегают к выборочному орфографическому разбору, т. к. внимание учащихся рассеивается между трудными случаями, на которых действительно нужно сосредоточиться, и лёгкими написаниями, на которых нет необходимости останавливаться.

К сплошному орфографическому разбору приближается комментированное письмо. При выборочном орфографическом разборе внимание сосредоточено на одной какой-либо орфограмме или на нескольких типах орфограмм, в зависимости от цели работы. Порядок аннализа написаний орфограмм при сплошном и при выборочном орфографическом разборе одинаков.

Порядок орфографического разбора

1. Назвать и подчеркнуть орфограмму.

2. Тип орфограммы.

3. Конкретное правило правописания (в школьной формулировке).

4. Проверка или историческое объяснение написания (при необходимости)

Образцы орфографического разбора

Низкие бесконечные камыши тянулись до самых гор.

Низкие – правописание глухих и звонких согласных.

Бесконечные – правописание приставок на з. Правило: в приставках раз-/рас-, роз-/рос-, низ-/нис-, воз-/вос, из-/ис-, без-/бес, через-/черес— в конце приставки следует писать З, если следующая буква – звонкая согласная, С – если глухая. В данном случае перед глухой согласной к следует писать буквы с. Это фонетическое написание, так как выбор буквы меняется в зависимости от произношения (безрадостный – бессердечный).

Бесконечные – проверяемая безударная гласная в корне слова. Правило: Чтобы проверить правописание безударных гласных в корне слова, надо подобрать к данномусловуоднокоренное или изменить его так, чтобы этот безударный гласный оказался под ударением. Проверка: бесконечные – окончить, кончик. Написание морфологическое. Однако следует учитывать, что в глаголах с этим корнем происходит чередование о//а (закончить – заканчивать), правописание этого корня в глаголах подчиняется другому правилу.

Бесконечные – правописание сочетаний чк, чн, нч, нщ, щн, рщ без мягкого знака. Звуки «ч», «щ» всегда мягкие, поэтому их мягкость не нужно обозначать.

Камыши – непроверяемая безударная гласная в корне. Проверяется только по словарю. Написание традиционное.

Камыши – правописание гласных после шипящих. Правило: после шипящих ж, ш, ч, щ не пишутся ю, я, ы, а пишутся у, а, и. Написание традиционное.

Синтаксический разбор

Словосочетание

При изучении словосочетания следует обратить внимание на определение словосочетания, его отличие от предложения; на структуру и грамматическое значение словосочетаний; на взаимоотношение словосочетания и предложения. Необходимо детально изучить типы подчинительной связи слов в словосочетании и предложении.

Из предложений могут быть выделены и такие соединения слов, которые не являются слово сочетанием (подлежащее со сказуемым, существительное с предлогом, однородные члены предложения, обособленный член предложения с определяемым словом), с соответствующими объяснениями и характеристиками предложения, при этом разбор можно начинать с основы предложения.

Представленные образцы разбора основаны на точке зрения академика В.В.Виноградова (См.: Русский язык (Грамматическое учение о слове) В.В. Виноградов, М.: Русский язык, 2001 г., 720 с.). Она отражена в школьных учебниках.

Порядок разбора словосочетания

1. Выделение словосочетаний из предложения (если в задании не даны готовые соединения слов)

2. Главное и зависимое слово в словосочетании.

3. Какой частью речи выражено главное и зависимое слово.Тип словосочетания (именное, глагольное, наречное)

4. Грамматическое значение словосочетания (характер синтаксических отношений между словами в словосочетании: объектные, определительные (атрибутивные), обстоятельственные(указать тип обстоятельственных отношений: временные, пространственные, причинные, целевые и т. д.)

5. Тип синтаксической связи и её характеристика; грамматические средства выражения связи:

б) управление; тип управления по главному слову (приглагольное, приадъективное (указывает на объект, по отношении к которому проявляется признак,названный качественным, преимущественно кратким, прилагательным); присубстантивное (относится к члену предложения, который выражен существительным, образованным от глагола либо качественного прилагательного, и обозначает косвенный объект действия или проявления признака); принаречное; падеж зависимого слова; грамматический способ выражения связи (флексия, предлог, порядок слов)

в) примыкание; какая часть речи или форма слова примыкает; способ выражения связи (смысл, порядок слов);

Образцы разбора словосочетаний

Петь в хоре – словосочетание, главное слово – глагол петь, зависимое – существительное с предлогом в хоре; глагольное словосочетание, стоит в начальной форме; отношения между словами в словосочетании обстоятельственные, пространственные, зависимое слово указывает на место действия; связь: управление, приглагольное, предложное, зависимое слово стоит в предложном падеже, связь выражена окончанием -е и предлогом в.

Музыка Грига – словосочетание, главное слово – существительное музыка, зависимое – существительное Грига; это именное словосочетание, стоит в начальной форме; отношения между словами в словосочетании атрибутивные; зависимое слово называет предмет (музыка) и лицо, которому этот предмет принадлежит (лицо, которое написало эту музыку) и отвечает на вопрос чья музыка? Связь – управление, беспредложное; зависимое слово стоит в родительном падеже без предлога, связь выражена окончанием -а в слове Грига.

Далеко от родины – словосочетание, главное слово – наречие далеко, зависимое слово – имя сущеествительное от родины. Это наречное словосочетание, употребляется всегда в одной форме. Отношения между компонентами словосочетания объектные; связь-управление, принаречное, предложное. Зависимое слово стоит в родительном падеже, связь выражена предлогом от и окончанием существительного —ы.

Кучевые облака и дальние горы приняли нежно-пурпуровую окраску. (В.К. Арсеньев. «По Уссурийскому краю»)

Облака и горы приняли окраску – это грамматическая основа предложения, состоит из подлежащего и сказуемого, поэтому словосочетанием не является.

Облака и горы – однородные подлежащие, поэтому словосочетанием не являются.

Кучевые облака – словосочетание, главное слово – имя существительное облака, зависимое – имя прилагательное кучевые, это именное словосочетание, стоит в начальной форме; отношения между словами в словосочетании атрибутивные: называется предмет и его признак; связь-согласование: имя прилагательное кучевые согласуется с существительным облака во множественном числе, именительном падеже, связь выражена окончанием прилагательного —ые. Это словосочетание включено в предложение с обычным порядком слов: имя прилагательное стоит перед определяемым именем существительным.

Дальние горы – словосочетание, главное слово – имя существительное горы, зависимое – прилагательное горы. Это именное словосочетание, стоит в начальной форме; отношения между компонентами словосочетания атрибутивные, назван предмет и его признак; связь-согласование: имя прилагательное дальние согласуется с существительным горы во множественном числе, имени-тельном падеже, связь выражена флексией -ие.

Простое предложение

Порядок разбора простых предложений

1. Тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Тип предложения по интонации (восклицательное, невосклицательное).

3. Тип предложения по своей грамматической основе (составу): односоставное (в данном предложении только один главный член, только подлежащее или только сказуемое) или двусоставное (когда в предложении наличествуют оба главных члена: и подлежащее, и сказуемое).

4. Тип предложения по наличию или отсутствию второстепенных членов (распространённое или нераспространённое).

5. Полное или неполное. Тип неполного предложения(какой член предложения пропущен).

6. Осложнённое или неосложнённое, чем осложнено: обращением, вводными словами, однородным или обособленным членом предложения, междометием.

1. Предложение простое, повествовательное

2.Невосклицательное

3. Двусоставное (грамматическая основа капли падают)

4. Распространённое

5. Неполное (опущено обстоятельство на деревья)

6. Ничем не осложнено

Кого ты, Серёжа, обманываешь?(М. Пришвин «Мирская чаша»)

1. Предложение простое, вопросительное.

2.Невосклицательное.

3. Двусоставное (грамматическая основа ты обманываешь),

4. Распространённое,

5. Полное.

6. Осложнено обращением Серёжа.

Односоставное предложение

В грамматике русского языка выделены следующие типы односоставных предложений:

Главный член – подлежащее. Главный член – сказуемое

1. Назывное (номинативное) предложение. 1. Определенно-личное.

2. Неопределенно-личное.

3. Обобщенно-личные.

4. Безличное.

Назывное – самый простой тип односоставных предложений. В этих предложениях подлежащее есть, сказуемого нет:Ночь.Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет (А. Блок. «Двенадцать»). Зима.Но нельзя путать назывное с двусоставным неполным. (Ты что ищешь? – Альбом. Предложение Альбом –двусоставное неполное (анализируем его состав по восстанов-ленной форме «Я ищу альбом»).Суть назывного предложения в том, что мы что-то называем, указываем на этот объект, говоря: «Вот, посмотрите, какая ночь, какой фонарь». Вот зима.

Определённо-личное – в этом предложении подлежащего нет, но его можно восстановить.Но снова возникает путаница. Если же учащийся поймёт отличие неопределённо-личного от двусоставного неполного предложения, то путаницы удастся избежать.

1) в неполном двусоставном предложении подлежащее можно восстановить только по контексту, и оно может обозначать любое лицо, выраженное существительным в любом числе и падеже: (1) Она исхудала, (2) потому что долго скиталась.Вторая часть этого сложного предложения – двусоставное неполное предложение, в котором из контекста можно восстановить подлежащее она.

В односоставном определённо-личном предложении подлежащее можно восстановить не только из контекста, а из формы сказуемого: Проселочным путём люблю скакать в телеге (М. Ю. Лермонтов «Родина»). В этом предложенииможно подставить только одно подлежащее –я. Если сказуемое стоит в формах, указанных ниже, то предложение следует признать определенно-личным односоставным, а не двусоставным, даже при наличии в контексте указания на то, о ком идет речь. Т. обр., определенно-личное предложение просто узнать в тексте, поскольку сказуемое может быть только в формах, при которых применимы личные местоимения я, ты, вы:

1) глагол 1-го и 2-го лица в изъявительном наклонении настоящего и будущего времени (1 лицо: пишу, пишем, напишу, напишем; 2 лицо: пишешь, пишете, напишешь, напишете;

2) повелительное наклонение (напиши, напишите, пиши, пишите).

Неопределённо-личные – предложения, в которых нет подлежащего, при этом действующее лицо существует, но не определено. Вместо подлежащего можно сказать«кто-то, некто, какие-то неизвестные люди»;По улицам слона водили… (И. Крылов); Кто водил? Это неизвестно и неважно. Сказуемое может быть только в формах, при которых употребляется личное местоимение они(в неопределенно-личном значении):

1) глагол 3 лица множественного числа настоящего и будущего времени (убирают, будут убирать, уберут)

2) глагол множественного числа прошедшего времени (убирали).

Наличие сказуемого в одной из перечисленных форм – это необходимое, но недостаточное условие для классификации предложения как неопределенно-личного. Студенты летом ходили в горы. Вернулись только в сентябре.

Второе предложение – двусоставное неполное. Принципиальным условием для признания предложения неопределенно-личным (помимо формы сказуемого) является то, что действие важно само по себе,безотносительно к субъекту-производителю (лицу или предмету).

Обобщённо-личное предложение – такое, в котором подлежащего нет, а действие приписано каждому, оно выражает определенную тенденцию, положение дел: Маслом кашу не испортишь.Речь не идет о какой-то афере по порче каши. Это перифраз выражения «кашу нельзя испортить маслом», которое может быть отнесено ко всем сразу и каждому в отдельности, может быть отнесено ко всем сразу и к каждому в отдельности.Сказуемое может быть только в формах, при которых можно было бы применить местоимение они / ты.При этом речь идет только о формальной возможности подстановки таких местоимений, поскольку подлежащее не нужно.

Формы сказуемых:

1) глаголы 2 лица единственного числа и глаголы повелительного наклонения. Как ни крути, а это по его вине свалилось на старика ещё три голодных рта(Ф. Абрамов. Две зимы и три лета). (Сложносочиненное предложение, включающее обобщенно-личное и простое двусоставное).

Незнаешь, гденайдешь, гдепотеряешь (Пословица)(все три части сложноподчиненного предложения – обобщенно-личные)

2) глаголы 3 лица во множественном числе: Соловья баснями не кормят (Пословица)(простое обобщенно-личное предложение).

Безличное предложение – такое, в котором подлежащего нет и не может быть. Принципиально отсутствует лицо, производящее действие.Действие происходит само собой, абстрактно.Часто сказуемое выражено безличным глаголом (Нездоровится что-то. Вечером похолодало.) Но сказуемое не обязательно может выражаться безличным глаголом.

1) безличный глагол (Смеркалось)

2) личный глагол в безличном значении (показаться).Обратите внимание: (1) Солнышко внизу садится, и облако показалось алым. (М. Пришвин)–двусоставное предложение с подлежащим облако, сказуемым показалось. (2) В темноте показалось,будтобелыйзаяцвышел из леса и стал. (М. Пришвин «Времена года»)– в первой части безличное односоставное предложение.

3) краткое страдательное причастие: Уж послано в догон (А. С. Пушкин «Борис Годунов»)

4) инфинитив: Нынче не велено кусаться (А. П. Чехов «Хамелеон»)

5) слово «нет» (у меня нет слов!)

6) наречие со значением состояния: И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды (М. Ю. Лермонтов)

Порядок разбора односоставного предложения

1) Тип односоставного предложения по форме главного члена

а) с главным членом – подлежащим (назывное)

б) с главным членом – сказуемым (определенно-личное,неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное)

2) Главный член односоставного предложения, способ его выражения.

Образцы разбора односоставных предложений.

Его продержали неделю в госпитале и отпустили на все стороны(К.Федин «Необыкновенное лето»)

1) Предложение простое, односоставное, с главным членом – сказуемым.

2) Главные члены (продержали и отпустили) выражены глаголами в форме прошедшего времени, множественного числа; действующие лица известны говорящему, круг их ограничивается обстоятельством в госпитале, но в данный момент важно было сообщить о самом факте действия, что создало оттенок неопределённости.

3) Неопределённо-личное, так как в нём сообщается о действии неопределённых лиц и действующие лица не могут быть определены ни из контекста, ни из ситуации речи.

Милый друг, тебе не спится. Душен комнат жар. (А. К. Толстой ).

1) первое предложение простое, односоставное, с главным членом – сказуемым.

2) главный член предложения выражен возвратным безличным глаголом и называет непроизвольное действие, которое навязывается субъекту помимо его воли и желания.

3) безличное, так как действующего лица (подлежащего) нет и не может быть при данной форме глагола. Осложнено обращением милый друг.

Им не забыть своих детей, погибшим на кровавой ниве (Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны»)

1) предложение простое, односоставное, с одним главным членом предложения – сказуемым.

2) главный член предложения не забыть выражен инфинитивом с частицей не и имеет значение невозможности.

3) Безличное, так как главный член предложения выражен инфинитивом. Осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом (погибшим на кровавой ниве).