Как сделать теодолитный ход тахеометром

Теодолитный ход в геодезии – определение и назначение, как правильно проложить

Теодолитный ход является наиболее востребованной частью геодезических работ, переплетаясь со многими видами инженерной деятельности. В чем же его назначение и какие особенности выполнения разберем по порядку в нашей статье.

Назначение и основные разновидности

Проводится с целью точного отображения местности и расположенных на ней объектов на крупномасштабной карте, плане или специальных схемах.

Данная процедура подразумевает создание системы точек, закрепленных в натуре, и определение их горизонтальных углов при помощи теодолита или тахеометра. Расстояние между пунктами определяется при помощи светодальномеров, рулеток и других приборов, позволяющих обеспечить необходимую точность. По форме обычно принято различать следующие виды ходов:

В разомкнутом первая и последняя точка базируется на разные пункты и направления геодезической сети, чьи координаты и дирекционные углы уже определены, а замкнутый образует геометрическую фигуру, поэтому может опираться только на один. Особенность же висячего хода состоит в том, что один его конец примыкает к пункту геодезического обоснования, а второй остается свободным.

Его форма во многом зависит от того, на какой территории проводятся измерения. Например, для автодорог и трубопроводов хорошо подойдет разомкнутый ход, а на строительных площадках и земельных участках обязательно должен быть построен замкнутый полигон.

Достаточно распространённой процедурой является прокладывание внутри больших полигонов дополнительных сетей, чтобы полностью отобразить ситуацию на плане.

Порядок проведения

Выполнение теодолитного хода начинают с рекогносцировки, подразумевающей изучение ее особенностей и определение наиболее подходящих мест для установки точек.

Расстояние между ними должно варьироваться в пределах от 20 до 350 метров, но оно зависит также и от масштаба съемки. Наилучшей точности можно добиться, если расстояние будет одинаковым, но особенности территории далеко не всегда позволяют это сделать.

Съемку осуществляют на открытом пространстве с хорошей взаимной видимостью между пунктами, закрепленными специальными кольями из дерева, металла и других материалов. Для их долговременной сохранности нередко используются бетонные монолитные столпы. Также рекомендуется привязать каждый знак к твердым объектам поблизости, чтобы можно было восстановить его в случае потери.

Когда все подготовительные процедуры завершены и определено местоположение пунктов начинаются полевые работы. Прибор устанавливают на точке и измеряют угол за один прием, визируясь на соседние, после чего определяют расстояния между ними.

Если строится замкнутый полигон, за начальный берут магнитный азимут одной из сторон. Привязка к пункту геодезической сети необходима для определения дирекционного угла и координат, что позволит обеспечить должный контроль полученных результатов.

Все данные записываются в специальный журнал или автоматически заносятся в память электронного измерительного устройства. В дальнейшем они используются для камеральной обработки, которая подразумевает проведение расчетов с целью вычисления координат пунктов и жестких контуров.

Параллельно со съемкой составляется схематический чертеж, отображающий местоположение объектов на местности, который называется абрисом. Он представляет собой полноценный документ, является неотъемлемой частью технической документации и служит источником информации при построении плана или карты.

Во время составления абриса необходимо отобразить на нем как можно больше информации. Особенно важно обозначить все метрические данные и сделать его понятным для прочтения.

Во время снегопада, дождей и других неблагоприятных погодных условий, а также при плохой освещенности, проводить измерения запрещается.

Основные технические требования к линейным измерениям

Любые геодезические работы должны быть выполнены с четким соблюдением всех правил, дабы обеспечить получение самых точных результатов измерений. Основные требования к данной процедуре изложены в инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, а также ряда других нормативных документов.

В зависимости от предельной относительной погрешности длина теодолитного хода должна соотносится со следующими показателями, приведенными в табл.1.

| Буровая установка | № скважины | Литологический тип | Коэф. крепости | Размер отдельности, м | Скорость фактическая, м/c |

|---|---|---|---|---|---|

| DM LP | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 |

| СБШ | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,5 |

| 1:1000 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |

| 1:500 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | — | — |

\(m_\) – среднеквадратическая ошибка измеренных расстояний.

Показатели предельно допустимых длин между узловой точкой и исходной уменьшается на 30%, а также должны быть:

– больше 20 м, но меньше 350 м на застроенных участках;

– свыше 40 м и не более 350 м.

Аналогичные требования (табл. 2) есть и к висячим теодолитным ходам:

| Масштаб | Местность | |

| Застроенная | Не застроенная | |

| 1:5000 | 350 | 500 |

| 1:2000 | 200 | 300 |

| 1:1000 | 150 | 200 |

| 1:500 | 100 | 150 |

Измерение длин необходимо проводить в обе стороны и высчитать их среднее значение, а точность приборов должна быть не менее 30”. Допустимое отклонение при центрировании – не более 3 мм.

Съемка ситуации и ее виды

Прокладывание теодолитного хода, как правило, проводят для последующего отображения особенностей территории работ. Конечная цель – получения данных о местоположении снимаемых объектов в пространстве и составление контурной карты или плана местности без отображения рельефа. Фиксируются наиболее значимые элементы окружения:

– деревья и крупная растительность;

– государственные геодезические пункты;

– контуры зданий, сооружений и других жестких объектов.

Процесс их измерения называется съемкой ситуации, которая выполняется следующими способами:

Геодезические работы основаны на принципе «от общего к частному». Поэтому, в теории, лучше всего сперва построить теодолитный ход, а потом уже провести съемку подробностей.

Обработка полученных результатов измерений

Выполнение контурной съемки проводится с целью получения данных, необходимых для дальнейшего расчета координат:

– длин сторон теодолитного хода;

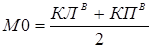

Подсчет теоретической суммы угловых измерений () хода осуществляют по формуле (табл. 3).

| замкнутый | разомкнутый |

| \(\beta _ | \(\beta _ |

n – количество точек;

\(\alpha _<н>\)– значение начального дирекционного угла, –конечного;

Далее производят расчет угловой невязки:

\(\beta _<изм>\)– сумма измеренных углов.

Следующим шагом будет сравнение \(f_<\beta >\)с допуском \(f_<\beta доп>\). Если результат не соответствует приведенному ниже выражению, необходимо перепроверь данные:

\(f_ <\beta>Читайте также: Порядок построения чертежа плана теодолитного хода

При правильном выполнении расчетов сумма поправок будет иметь отрицательное значение:

Далее следует вычисление дирекционного угла (α), который начинают отчитывать от северного направления осевого меридиана по часовой стрелке.

В данном выражении \(\alpha _

\(\beta _<пр.исп>\)– исправленное значение правого по ходу угла, \(\beta _<л.исп>\)– исправленное значение левого по ходу угла.

Начальный α должен равняться конечному. Если же полученный α больше 360°, то перед тем, как занести показатели в журнал из них вычитают 360°.

Теперь вычисляется румб (r), который отсчитывают от самого близкого окончания осевого меридиана до ориентированной линии. Рассчитывается в зависимости от своего местоположения относительно четверти координат (табл. 4).

Таблица 4. Формула румба для каждой четверти.

| Четверть и ее название | Пределы α | Формула | Знаки приращения координат | |

| ΔХ | ΔУ | |||

| 1 С.В. | 0° – 90° | r = α | + | + |

| 2 Ю.В. | 90°-180° | r = 180° – α | – | + |

| 3 Ю.З. | 180°-270° | r = α – 180° | – | – |

| 4 С.З. | 270°-360° | r = 360° – α | + | – |

Приращение геодезических координат определяют:

где: d – горизонтальное проложение;

Уравнивание проводят при помощи приведенных ниже формул:

\( \sum \Delta X_\) и \(\sum \Delta Y_\)– сумма приращений координат, которые были определены с учетом знаков;

\(\sum \Delta X_

Стоит отметить, что в замкнутом полигоне последние значение равняются нулю, поэтому невязки должны быть равны сумме приращений или приближенными к нему.

Проверка условия допустимости:

1. Абсолютного значения:

где Р – периметр хода (сумма его горизонтальных проложений).

\(\left | f_ <отн>\right |\leq \left | f_ <абс>\right |\)

Невязки раскидывают с обратным знаком, предварительно выполнив поправки на приращение каждой стороны при помощи таких формул:

\(\imath\) – номер точки;

Все координаты вершин рассчитываются таким образом:

Составление плана

Полученные в процессе съемки и дальнейшей обработки данные используются для построения картографического материала, как с помощью специальных программ, так и вручную.

Выполняется в крупном масштабе и содержит подробную информацию о местности. Последовательность построения следующая:

Правильность нанесения пунктов на план можно проверить по расстоянию между ними, которое не должно быть больше 0,2 мм. Кроме того, отображают ситуацию на нем при помощи методов, используемых во время полевых работ.

На сегодняшний день обработку и создание графических материалов выполняют при помощи специально созданного для этих целей программного обеспечения (ГЕОМИКС). Благодаря ему процессы камеральной обработки стали значительно проще и занимают гораздо меньше времени. Но только на на этом возможности геодезических программ не заканчиваются. Осуществив все необходимые вычисления и уравнивания, можно построить план в электронном виде и распечатать, а в случае необходимости провести коррективы.

Создание съемочных сетей проложением теодолитных ходов

Теодолитные ходы. Теодолитным ходом называют ход полигонометрии, выполненный методами, достаточными для обеспечения точности, требуемой в съемочных сетях.

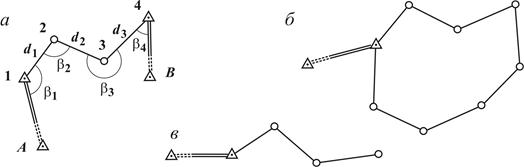

Рис. 6.5. Схемы теодолитных ходов: а – разомкнутого; б – замкнутого; в– висячего.

Проект съемочной сети составляют на топографической карте или плане. Но часто положение ходов выбирают непосредственно на местности в процессе рекогносцировки. При этом учитывают ограничения на длину хода между исходными пунктами, приведенные в табл. 6.2. Длины ходов, опирающихся на узловые точки, уменьшают на 30%.

Места для точек хода выбирают так, чтобы обеспечить взаимную видимость между ними, благоприятные условия для съемки окружающей местности, удобства установки геодезических приборов и сохранность точек.

Углы поворота теодолитного хода измеряют электронным тахеометром или теодолитом. При этом следят, чтобы на всех точках хода измерялись только правые, или только левые по ходу углы.

Для измерения угла в его вершине устанавливают прибор, а в соседних точках – визирные цели. Угол измеряют одним приемом.

Длины сторон измеряют электронным тахеометром или светодальномером, а при их отсутствии – землемерной лентой.

Обработка разомкнутого теодолитного хода. Исходными данными

в разомкнутом ходе (рис. 6.5 а) являются координаты начального и конечного пунктов 1 и 4 (

Уравнивание углов. Подсчитывают сумму измеренных углов

Отличие фактической суммы углов от теоретической представляет угловую невязку хода:

Проложение тахеометрических ходов

Тахеометрические ходы прокладывают при создании планового и высотного съемочного обоснования для производства тахеометрической съемки. Они могут также применяться при создании съемочного обоснования для топографических мензульных съемок и для привязки аэроснимков.

Тахеометрические ходы могут прокладываться в виде одиночных замкнутых (полигонов) и разомкнутых ходов или в виде систем с координатами и отметками, полученными из более точных измерений. Длина сторон в тахеометрических ходах должна быть в пределах до 200 – 250 м. Так как расстояния в ходах измеряются. Как правило, дальномерами, то ходы можно прокладывать по пересеченной местности.

Предельная длина тахеометрического хода зависит от масштаба съемки и от точности, с которой надо получить отметки точек или от принятой высоты сечения рельефа. Так, при масштабе 1:5000 и высоте сечения рельефа 1 м. Длину тахеометрического хода не следует принимать более 3 км.

Проект ходов и положение пунктов уточняют при полевой рекогносцировке и закрепляют кольями длиной 30 – 40 см и толщиной 4 – 6 см с забитым в верхний торец каждого кола гвоздем.

Углы наклона, измеренные при помощи теодолита 2Т – 30П вычисляют по формулам:

Превышения между точками вычисляют в прямом и обратном направлениях, с допустимым расхождением между ними 4 см на каждые 100 м расстояния.

Съемка ситуации и рельефа

Попутно с проложением тахеометрического хода со станций производят съемку ситуации и рельефа, применяя для этого исключительно полярный способ.

Если число точек тахеометрических ходов недостаточно для съемки ситуации и рельефа, то допускается определять положение дополнительных точек преимущественно полярным способом. При этом измеряют оба примычных угла полным приемом. Углы наклона также полным приемом и превышения вычисляют а прямом и обратном направлениях, как и в тахеометрическом ходе.

Перед началом работы составляют подробный абрис местности, на котором указывают станцию – точка съемочного обоснования, с которой выполняется съемка данного участка местности.

Для удобств станцию обозначают в центре абриса, на котором изображают все элементы местности (контур, реки, здания), затем номеруют их. Все эти номера подписывают на абрисе, после составления абриса приступают к съемке: теодолит устанавливают на станции, то есть при помощи отвеса центрируют прибор таким образом, чтобы погрешность центрирования не превышала 1 см.

После этого последовательно устанавливают на съемочные пикеты, согласно абрису, и производят следующие измерения:

l = a – b;

2. по горизонтальной нити снимают отсчет по рейке, которая называется высотой наведения, затем снимают отсчеты:

P по горизонтальному кругу;

P по вертикальному кругу.

Все измерения записываются в журнал съемки, где обязательно указываются номер пикета и подписывается его характеристика (дорога, контур).

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Результатом любой топографической съемки является топографический план снимаемого участка местности, способ создания которого зависит от метода съемки. При тахеометрической съемке план создается камеральным путем на основании результатов полевых измерений полярных координат и отметок снимаемых точек, кроки и абрисов.

Составление топографических планов по результатам тахеометрической съемки выполняется, как правило, в полевых условиях после обработки журналов и включает в себя следующие виды работ:

P построение координатной сетки;

P нанесение съемочных пунктов и точек тахеометрических ходов по координатам;

P накладка реечных точек по данным тахеометрического журнала и кроки.

Построение плана начинается с разбивки координатной сетки, которую разбивают при помощи линейки Дробышева с погрешностью 0,1 мм. Затем по вычисленным координатным пунктам теодолитного хода наносят эти пункты на план с погрешностью не более 0,2 мм (контроль). Для контроля измеряют горизонтальные проложения между пунктами теодолитного хода. Допустимые расхождения с вычисленными значениями не должно превышать 0,2 мм.

После этого при помощи транспортира откладывают горизонтальные углы с данной станции на все пикеты и по полученным направлениям откладывают горизонтальные проложения на все съемочные пикеты. У каждого пикета подписывают его номер, затем при помощи абриса на плане вычерчивают ситуацию: изображение, все элементы местности. При этом зависимость пикетов стирают и подписывают их отметки.

Затем при помощи отметок съемочных пикетов проводят горизонтали, то есть изображают рельеф местности. При сложном рельефе могут применяться следующие способы интерполяции:

P способ построения вспомогательных профилей;

P способ определения следов горизонталей с помощью кальки.

После чего вычерчивают контрольные измерения выборочно на некоторые пикеты.

При этом погрешность элементов на плане не должна превышать 0,2 мм. В случаях необходимости на плане производятся соответствующие поправки и только потом план оформляют тушью в соответствии с условными знаками.

В результате производства тахеометрической съемки создается следующий материал:

P ведомости координат (сгущения съемочной сети);