Как сделать теоретический чертеж судна

Теоретический чертеж и главные размерения корпуса

Геометрия корпуса судна

И элементы теоретического чертежа

Теоретический чертеж и главные размерения корпуса

Мореходные качества судов зависят от формы и размеров корпуса. Форма корпуса может быть задана аналитически (в виде формул), в табличном и графическом видах. наиболее наглядно и точно форма корпуса описывается графически в виде теоретического чертежа, который представляет собой изображение теоретической поверхности корпуса. Он выполняется в соответствии с требованиями государственных стандартов [1], [2].

У судов с металлической обшивкой в качестве теоретической принимается внутренняя поверхность обшивки корпуса; у судов с деревянной или железобетонной обшивкой – наружная поверхность днища и бортов без учета местных утолщений.

С использованием теоретического чертежа расчетом определяются мореходные (навигационные) качества судна; он необходим также при постройке и ремонте судна, при модернизации, при установке на судно дополнительного оборудования, при определении площади и объема различных помещений на судне.

Теоретический чертеж вычерчивается в трех проекциях. Он включает три семейства линий, получающихся при пересечении поверхности корпуса плоскостями, параллельными трем следующим взаимно перпендикулярным координатным плоскостям.

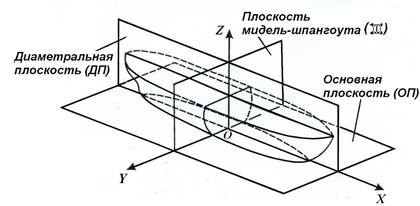

Продольно-вертикальную плоскость принято именовать диаметральная плоскость и обозначать – ДП; поперечно-вертикальную – плоскость мидель-шпангоута (условное обозначение

Диаметральная плоскость (ДП) – продольная вертикальная плоскость, проходящая через середину ширины судна и являющаяся плоскостью симметрии поверхности корпуса судна.

Плоскость мидель-шпангоута (проще – плоскость миделя) – поперечная вертикальная плоскость, расположенная посередине конструктивной длины судна.

|

Рис. 1.1. Координатные плоскости

Основная плоскость (ОП) – горизонтальная плоскость, проходящая через нижнюю точку теоретической поверхности корпуса судна в плоскости мидель-шпангоута.

В задачах, связанных с определением геометрических характеристик корпуса и посадки судна, обычно используют связанную с судном прямоугольную координатную систему 0XYZ в которой положительная полуось 0Х направлена в нос по линии пересечения ДП и ОП, положительная полуось 0Y – на правый борт по линии пересечения плоскости мидель шпангоута с ОП, ось 0Z – вверх по линии пересечения ДП с плоскостью мидель-шпангоута (см. рис. 1.1).

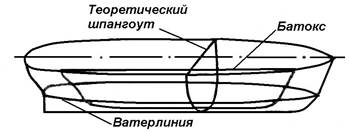

Для получения теоретического чертежа поверхность корпуса судна «пересекается» тремя семействами плоскостей, которые располагаются параллельно координатным плоскостям. Линии пересечения поверхности с вертикальными продольными плоскостями называются батоксами (рис. 1.2), линии пересечения с вертикальными поперечными плоскостями – теоретическими шпангоутами, а линии пересечения поверхности корпуса плоскостями, параллельными основной плоскости, называются ватерлиниями.

Сечения, образованные плоскостями, параллельными какой-либо координатной плоскости, проектируются на нее в истинном виде, а на две другие координатные плоскости – в виде прямых. Эти прямые, являющиеся следами секущих плоскостей, образуют сетку теоретического чертежа судна.

|

Рис. 1.2. Сечения поверхности корпуса плоскостями,

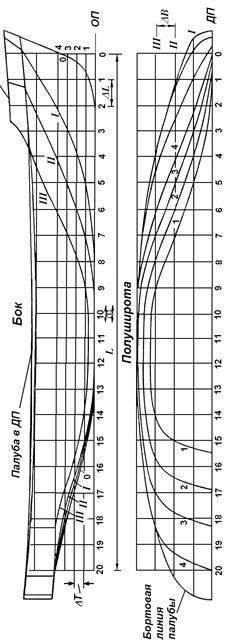

Проекции всех сечений на ДП образуют проекцию «Бок» теоретического чертежа; на ней батоксы изображаются в виде кривых линий, а шпангоуты и ватерлинии – в виде прямых линий (рис. 1.3).

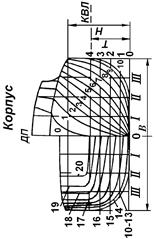

Проекции всех сечений на плоскость мидель-шпангоута образуют «Корпус». Шпангоуты на этой проекции имеют вид кривых линий, а ботоксы и ватерлинии – прямых. Обычно изображают половины шпангоутов: ветви носовых шпангоутов – справа от следа ДП, кормовых – слева. Мидель-шпангоут вычерчивают на оба борта.

Проекции всех сечений на ОП образуют проекцию «Полуширота»; при этом для корпуса, симметричного относительно ДП, вычерчивают только половины ватерлинии по левому борту. На «Полушироте» ватерлинии получаются в виде кривых, а шпангоуты и батоксы – в виде прямых линий.

Нос судна на проекциях «Бок» и «Полуширота» располагается справа.

На теоретическом чертеже изображают, как правило, равноотстоящие батоксы, шпангоуты, ватерлинии (на рис. 1.3 см. интервалы

Количество батоксов принимается от 2-х до 4-х на один борт, не считая диаметрального батокса. Число ватерлиний берется, в зависимости от погружения судна, от 4-х до 10 – в пределах подводной части судна. В надводной части, особенно для судов с наклонными бортами, делаются 2–3 дополнительных сечения судна горизонтальными плоскостями; при этом расстояние между ватерлиниями в подводной и надводной частях могут быть различными.

|  | Рис. 1.3. Теоретический чертеж корпуса судна |

Число теоретических шпангоутов обычно составляет 21, включая мидель-шпангоут и конечные – носовой и кормовой шпангоуты. иногда в оконечностях судна делаются дополнительные поперечные сечения – половинные или четвертные, проходящие на половине или на одной четверти расстояния между основными шпангоутами.

Нумерацию батоксов производят влево и вправо от ДП римскими цифрами (I, II и т.д.), нумерацию ватерлиний от ОП – вверх от 0 до 10, нумерацию шпангоутов – с носа в корму от 0 до 20.

На всех проекциях теоретического чертежа наносится бортовая линия палубы (линия пересечения поверхности палубы и борта) (см. рис. 1.3).

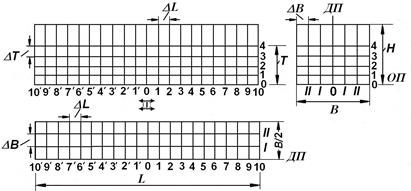

При выполнении теоретического чертежа вначале вычерчивают его сетку, с помощью которой для проекции «Бок», «Корпус» и «Полуширота» задается графическая основа координатной системы (рис. 1.4). Сетка для проекции «Бок» проекционно согласуется с сетками для проекций «Корпус» и «Полуширота». Кроме того, сетки для этих проекций теоретического чертежа имеют равные интервалы DТ, DВ иDL (см. рис. 1.4).

|

Рис. 1.4. Сетка теоретического чертежа

После построения сетки, с ее использованием, наносят линии теоретических шпангоутов, батоксов и ватерлиний.

Поскольку все эти линии изображают одну и ту же поверхность, они должны быть согласованы между собой. При построении теоретического чертежа необходимо обеспечить согласование точек пересечения ватерлиний и шпангоутов по ширине судна, ватерлиний и батоксов – по длине судна, батоксов и шпангоутов – по высоте борта.

Знание правил согласования линий теоретического чертежа позволяет построить по одной проекции две другие. Для построения всего чертежа достаточно иметь заданным одно семейство кривых линий; чаще всего такими линиями являются шпангоуты проекции «Корпус».

Нумерация шпангоутов может быть различной в зависимости от выбранной схемы расчетов по теоретическому чертежу. Применяется последовательная нумерация в направлении от носового шпангоута к кормовому, когда крайнему носовому шпангоуту присваивается нулевой номер. Применяется также и такая система, когда мидель-шпангоуту присваивается нулевой номер: носовые шпангоуты нумеруются по порядку, начиная от мидель-шпангоута в нос, а кормовые – от мидель-шпангоута в корму, при этом для кормовых – цифры ставятся со штрихами (см. рис. 1.4).

Масштаб теоретического чертежа выбирается исходя из размеров судна и принимается: для больших судов 1:200, для судов средней длины – 1:100 и для малых судов 1:50 или 1:25.

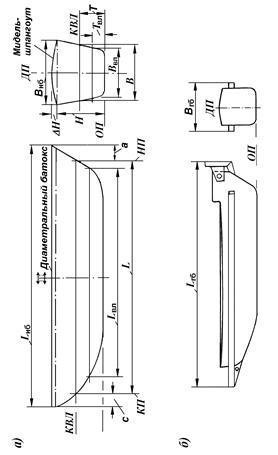

Главными размерениями корпуса судна*) считаются его длина, ширина, осадка и высота борта.

Различают четыре группы главных размерений корпуса: конструктивные, расчетные, наибольшие и габаритные. Конструктивные размеры характеризуют конструктивную ватерлинию и ее положение по высоте относительно ОП; расчетные размерения характеризуют расчетную ватерлинию (ватерлинию, отличающуюся от конструктивной) и ее положение по высоте; наибольшие размерения определяются по теоретической поверхности корпуса; габаритные размеры судна определяются с учетом закрепленных на корпусе постоянно выступающих частей.

Конструктивная ватерлиния (КВЛ), соответствует полному водоизмещению судна (полной загрузке судна).

Длина по конструктивной ватерлинии (длина конструктивная): L – расстояние между точками пересечения КВЛ с теоретическими линиями форштевня и ахтерштевня (для двухвинтовых судов L совпадает с длиной между перпендикулярами, которые на рис. 1.5, а, обозначены: НП (носовой перпендикуляр) и КП – (кормовой перпендикуляр). Длина конструктивная делится на 20 равных частей – теоретических шпаций (см. рис. 1.4).

| Рис. 1.5. Главные размерения корпуса |

Ширина конструктивная: В – расстояние между касательными к конструктивной ватерлинии, параллельными диаметральной плоскости.

Осадка судна по конструктивную ватерлинию: Т – расстояние между плоскостью конструктивной ватерлинии и основной плоскостью, измеренное в пересечении плоскости мидель-шпангоута с диаметральной плоскостью (см. рис. 1.5).

Высота борта: Н – расстояние от основной плоскости до бортовой линии верхней палубы, измеренное в плоскости мидель-шпангоута.

Размеры L,B,T служат в качестве базы для построения сетки теоретического чертежа (см. рис. 1.4).

Длина по расчетной ватерлинии: Lвл – расстояние, измеренное в плоскости расчетной ватерлинии между крайними носовой и кормовой ее точками в диаметральной плоскости. Расчетная ватерлиния, соответствует осадке Твл, измеренной в пересечении плоскостей мидель-шпангоута и ДП (см. рис. 1.5).

Ширина по расчетной ватерлинии: Ввл – наибольшее расстояние, измеренное между теоретическими поверхностями бортов на уровне расчетной ватерлинии перпендикулярно диаметральной плоскости.

Длина наибольшая Lнб – расстояние между крайними точками носовой и кормовой оконечности теоретической поверхности корпуса, измеренное перпендикулярно плоскости мидель-шпангоута.

Ширина наибольшая Внб – расстояние, измеренное перпендикулярно диаметральной плоскости, между крайними точками теоретической поверхности корпуса.

Длина габаритная Lгб – расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними точками носовой и кормовой оконечности корпуса с учетом постоянно выступающих частей (металлическая обшивка, кринолин, устройство для толкания и т.п.) (см. рис. 1.5, б).

Ширина габаритная Вгб – расстояние, измеренное перпендикулярно диаметральной плоскости между крайними точками корпуса с учетом выступающих частей.

На рис. 1.5 также обозначены (показаны): «а» – вылет носа, «с» – свес кормы, DН – максимальное значение погиби палубы (максимальная стрелка погиби палубы).

Дата добавления: 2016-05-16 ; просмотров: 9070 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Теоретический чертёж корпуса судна

1.1.1. Поверхность корпуса судна имеет сложную геометрическую форму. Наружная обшивка (оболочка судна), представляет собой поверхность сложной кривизны. Для изображения формы поверхности корпуса разрабатывается теоретический чертёж. На теоретическом чертеже в трёх прямоугольных проекциях изображают линии, полученные от пересечения наружной обшивки корпуса тремя плоскостями, параллельными основным плоскостям проекций.

1.1.2. Основные плоскости и линии.

Диаметральная плоскость (продольная вертикальная) сокращенно обозначается ДП. Она проходит по центру судна и делит его на две симметричные части: правый и левый борт. Правый и левый борт сокращенно обозначаются ПБ и ЛБ.

Основная плоскость (горизонтальная плоскость), проходит через нижнюю точку теоретической поверхности корпуса без учёта выступающих частей и обозначается ОП.

Плоскость мидель-шпангоута (поперечная вертикальная плоскость), проходит посередине длины судна и делит его на две равные части: носовую и кормовую. Обозначается аббревиатурой ПМШ или знаком

Батоксы – линии, полученные при пересечении корпуса судна плоскостями, параллельными ДП. Изображение их на диаметральной плоскости даёт проекцию теоретического чертежа, называемую «бок».

Ватерлинии – линии, полученные при пересечении корпуса судна горизонтальными плоскостями, параллельными основной плоскости. Изображение ватерлиний на ОП даёт проекцию теоретического чертежа, называемую «полуширотой». Ввиду симметричности обводов корпуса судна относительно ДП, ватерлинии вычерчивают на один, обычно левый, борт.

Шпангоуты – линии, полученные при пересечении корпуса судна поперечными плоскостями, параллельными ПМШ. Изображение обводов судна на ПМШ даёт проекцию, называемую проекцией «корпус». Линии шпангоутов, ввиду их симметричности, также вычерчивают на один борт: по правую сторону от ДП – шпангоуты носовой части, по левую – шпангоуты кормовой.

1.1.3. Теоретический чертёж (ТЧ) корпуса судна представляет собой совокупность линий обводов корпуса, пересечённых вспомогательными линиями трёх взаимно перпендикулярных проекций (см. рис. 1.1). Он определяет обводы наружного корпуса с заданными размерами высот и полуширот точек этих пересечений. Эти размеры обычно сводят в специальные таблицы высот и полуширот корпуса – так называемые таблицы плазовых ординат ТЧ (см. табл. 1.1). В таблице плазовых ординат приводят размеры полуширот всех ватерлиний и палуб по каждому теоретическому шпангоуту, высот всех батоксов, диаметральной плоскости, палубы у ДП и у борта. Правила определения значений соответствующих величин пояснены на рис. 1.2.

Таблица 1.1 – Форма таблицы плазовых ординат теоретического чертежа

| № шпангоута | Проекция «полуширота» | Корпус в Д П | Проекция «бок» | ||||||||||

| Ватерлинии (ВЛ) | Главная палуба | Батоксы | Главная палуба | ||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | I | II | ||||

| 0 | – | – | – | – | у 0 4 | у 0 5 | у 0 6 | … | у 0 ГП | z 0 ДП | z 0 БI | z 0 БII | z 0 ГП |

| 1 | 0 | у 1 1 | у 1 2 | у 1 3 | у 1 4 | у 1 5 | у 1 6 | … | у 1 ГП | 0 | z 1 БI | z 1 БII | z 1 ГП |

| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

| 20 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | z 2 0 БI | z 2 0 БII | z 2 0 ГП |

1.1.4. Теоретический чертеж обычно вычерчивают в масштабах 1:100; 1:50; 1:25 и 1:10. Масштаб выбирают таким образом, чтобы чертёж, не будучи громоздким, в то же время был достаточно ясным для работы.

ТЧ строят с максимальной точностью, так как в процессе работы с него приходится снимать недостающие размеры и расположение линий. Его вычерчивают с использованием специальной сетки для каждой проекции, состоящей из теоретических шпангоутов, ватерлиний и батоксов.

При построении теоретического чертежа придерживаются следующего правила расположения проекций. Проекция «бок» является основной и располагается как главный вид. При этом носовую часть судна располагают вправо, кормовую – влево.

| Рис. 1.1. Пример теоретического чертежа корпуса судна (а) и вариантов плазовой разбивки с наложением проекций (б) |  |

а)  |

б)  |

| Рис. 1.2. Определение величин таблицы плазовых ординат (к табл. 1.1) |

Проекцию «полуширота» вычерчивают под проекцией «бок» при обязательном совмещении шпангоутов обеих проекций. На чертеже с простыми обводами корпуса судна допускается совмещение проекций «бок» и «полуширота», то есть «полушироту» вычерчивают на боковой проекции, причем за след диаметральной плоскости принимают основную линию (след ОП). Приём совмещения проекций допускается при условии, что это не отразится негативно на ясности чертежа. Проекцию «корпус» размещают справа от проекции «бок». При этом основная линия (ОЛ) и ватерлинии этих проекций совмещаются. Изображение батоксов, ватерлиний и шпангоутов на одной из проекций представляется в истинном виде (в виде кривых), а на двух других – прямыми линиями.

На теоретическом чертеже показывают линии палуб основного корпуса. Палубы, как правило, имеют продольный изгиб (седловатость) и поперечную погибь, поэтому линии палубы на проекциях теоретического чертежа изображают кривыми линиями.

1.1.5. За теоретическую поверхность судна для металлических судов принимают внутреннюю поверхность наружной обшивки, а для деревянных и железобетонных судов – наружную.

1.1.6. По данным ТЧ производят разработку чертежей общего расположения, конструктивных и части рабочих чертежей, изготовляют блок-модель для построения пазов и стыков наружной обшивки. По ТЧ определяют мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, ходкость, непотопляемость и проч.), вместимость и грузоподъёмность, водоизмещение и др. Без разработки ТЧ невозможен процесс постройки судна. По данным ТЧ производят вычерчивание линий обводов корпуса судна на плазе в натуральную величину или в масштабе.

1.1.7. Вычерчивание и согласование линий ТЧ на плазе называется плазовой разбивкой корпуса судна. По разбивке с плаза определяют контуры деталей наружной обшивки и набора, вычерчивают эскизы, чертежи-шаблоны и копир-чертежи, изготовляют шаблоны, каркасы и макеты для разметки, обработки и проверки деталей корпуса. По данным с плаза осуществляют сборку секций и формирование корпуса на стапеле. Разработка ТЧ является первым этапом в постройке судна и исходным материалом для всех дальнейших работ.

1.1.8. Сетка проекции «бок» ТЧ состоит из основной линии, шпангоутов и ватерлиний. Линии теоретических шпангоутов перпендикулярны основной линии. Расстояния между ними (шпации) равны 1/20 части длины судна между носовым и кормовым перпендикулярами. Носовой и кормовой перпендикуляры строят из точек пересечения конструктивной ватерлинии (КВЛ) соответственно с линиями образования носовой (форштевнем) и кормовой (ахтерштевнем) оконечностей в ДП. Носовой перпендикуляр соответствует нулевому шпангоуту, кормовой – двадцатому, а десятый шпангоут – мидель-шпангоуту. В случае сложных обводов корпуса в оконечностях вычерчивают дополнительные (промежуточные) теоретические шпангоуты. Шпангоуты, которые расположены в нос от нулевого, нумеруются со знаком «минус», например: «-1», «-2», «-3» и т. д.

Ватерлинии на проекции «бок» параллельны ОЛ. Расстояния между ватерлиниями задаются в зависимости от размера судна и сложности обводов. Положение КВЛ может не совпадать ни с одной из ватерлиний. Счёт ватерлиний ведётся снизу вверх, причём ОЛ считают нулевой ватерлинией.

На проекции «бок» вычерчивают линии обводов корпуса по ДП и батоксам. При необходимости построение носовой и кормовой оконечностей производят отдельно в увеличенном масштабе.

1.1.9. Сетка проекции «полуширота» состоит из следа ДП, теоретических шпангоутов и батоксов. Шпангоуты проекции «полуширота» совмещают со шпангоутами проекции «бок», так как их плоскости являются общими для этих проекций.

Батоксы на полушироте вычерчивают параллельно ДП в количестве от двух, до четырёх в зависимости от ширины корпуса и сложности его обводов. Нумерацию батоксов ведут от ДП к борту.

На проекции «полуширота» показывают обводы корпуса по ватерлиниям и палубам. Нулевая ватерлиния определяет границы плоской части днища судна. При необходимости обводы корпуса в оконечностях вычерчивают отдельно в большем масштабе.

1.1.10. Сетка проекции «корпус» состоит из ОЛ, следа ДП, ватерлиний и батоксов. Ватерлинии параллельны ОЛ и находятся от неё на таком же расстоянии как на проекции «бок» (плоскости ватерлиний – общие для этих проекций). Перпендикулярно ОЛ прочерчивается линия ДП и параллельно ей – вправо и влево – батоксы. Батоксы расположены от ДП на таком же расстоянии, что и на проекции «полуширота», так как их плоскости являются общими для этих проекций. Нумерацию ватерлиний и батоксов, так же как и на предыдущих проекциях, ведут соответственно снизу вверх и от ДП к борту. На проекции «корпус» вычерчивают линии шпангоутов корпуса судна. Границы линий шпангоутов, ватерлиний и батоксов на сетке «бока», «полушироты» и «корпуса» определяют по главным размерениям судна: длине, ширине и высоте борта.

1.1.11. В задачу согласования линий ТЧ входит получение плавных обводов корпуса судна на всех проекциях. Все линии теоретического чертежа (батоксы, ватерлинии и шпангоуты) при вычерчивании согласовывают во всех трёх проекциях (рис. 1.3) и проверяют с помощью «рыбин» – плоскостей, наклонённых к ДП и перпендикулярных к ПМШ. При неплавности какой-либо линии на одной из проекций производят выправление соответствующих линий на двух других проекциях, добиваясь плавности согласуемых линий на всех проекциях.