Как сделать замораживающий луч

Способ разобраться с лазерами

Найдены возможные дубликаты

Ну вообще то проблема не в лазерах а в пушке.

А вы по поводу лазеров ноете.

Вот еще способ разобраться с лазерами (к/ф Обитель зла).

Жаль только не показали кучу мяса на которую он развалился.

Показали, в отражении

что за дерьмо. у них индийский специалист по спецэффектам?

1. Он заморозил лучи лазера ледяной пушкой, хотя свет невозможно заморозить, так как фотоны света излучение, а не вещество.

2. Свет без проблем проходит через лёд.

3. После разрушения «заморозки» луч не восстанавливается.

. так как фотоны света излучение, а не вещество.

Это в XIX веке физики считали, что фотоны это волны, а другое вещество — корпускулы. Но сейчас то мы знаем, что фотоны от остальных элементарных частиц (электроны, протоны и т.д.) ничем принципиально не отличаются, поэтому нельзя сказать что «свет — это излучение, а другая материя — это вещество».

Фотоны, электроны, протоны и любые другие элементарные частицы могут интерферировать. То есть ведут себя как классические волны.

Фотоны, электроны, протоны и любые другие частицы могут вести себя как классические «маленькие бильярдные шарики». На фотопластинке один фотон или один электрон оставит одну точку почернения от попадания.

Я не из XIX века (и не физик =D), я в курсе про корпускулярно-волновой дуализм. Но из него не следует, что не существует разных видов материи.

Это примерно как на основании того, что все живые существа имеют генетическую информацию, заявлять, что нет разницы между вирусами, бактериями и многоклеточными.

Свет как вид ЭМИ является распространяющимся в пространстве возмущением электромагнитного поля (строго говоря, видом материи является именно поле, ЭМИ лишь свойство). При квантовании оно образует сугубо фотоны.

Вещество же относительно стабильный вид материи, при распаде образующий кучу самых различных частиц со свойствами, которых у фотонов просто нет.

С другой стороны, согласен, разница между полем и веществом в случае отдельных частиц размывается, но в больших масштабах различие явное.

Drunky Horse

Автопутешествия и приключения Копытного или пение бороды в скитании праздника

Эффектно снять текущую воду. Как «заморозить» воду в кадре

Как эффектно снять текущую воду

Эффектно снять текущую воду не составит труда, если соблюдать пару несложных правил.

В общем, думаю не сложно догадаться, что для того чтобы снять «замороженную» воду в кадре нужно использовать длинную выдержку. Соответственно, чтобы избежать «шевелёнки» (смаза) в подобном кадре — понадобиться штатив. Либо какая-то твёрдая точка опоры. И вроде как и всё. Казалось бы. Поставили камеру на штатив, прикрыли диафрагму (что-бы увеличить выдержку)…готово! Но не всё так однозначно.

Всё это работает если вы снимаете в ночное время суток или, хотя бы, в очень пасмурную погоду. Либо в сумерках. Как, например, на кадрах ниже:

Параметры, при которых были сделаны кадры:

Как видно, 30 секунд вполне достаточно для того, чтобы эффектно превратить воду в забавный «кисель».

А вот на кадре ниже, уже немного другая история

Здесь, в кадре выдержка всего 5 секунд! И это при том, что ИСО выставлено минимальное в 50-т единиц, а диафрагма прикрыта на максимум! F=32! Конечно, многое зависит от скорости потоков воды, но…в светлых условиях съёмки, днём — элементарно может не хватит длины выдержки для того, чтобы эффектно снять текущую воду и «заморозить» её. Почему? Ответ очевиден. Слишком большая общая освещённость! И даже на максимум закрытая диафрагма и минимальное ИСО в камере — не даст нужной, длинной выдержки!

Кое как удалось мне заморозить воду на водопаде в кадре вверху лишь потому, что дело было к вечеру, а день был достаточно пасмурный. Случись снимать эту сцену в яркий солнечный день…он бы таким не получился. Да и «заморозка» получилась едва.

Так что нужно сделать в яркий погожий день для того, чтобы эффектно снять текущую воду?

Эффектно снять текущую воду в светлое время суток. Что для этого нужно

Для того, чтобы эффектно снять текущую воду в яркий солнечный день, понадобится нейтрально-серый фильтр.

Что такое нейтрально-серый фильтр и для чего он нужен

Нейтрально-серые фильтры (ND) нужны для того, чтобы ослабить световой поток, попадающий на матрицу (плёнку) во время экспозиции кадра. Цель подобного ослабления — увеличение выдержки. За счёт этого эффекта — можно красиво заморозить воду в кадре, избавиться от прохожих во время съёмки объектов архитектуры. За счёт длинной выдержки, прохожие просто «растворятся» в кадре. И на конечном изображении — их не будет видно. Но мы сейчас, рассуждаем о съёмке воды. И потому…»продолжу» лить воду)

Я пользуюсь фильтром от компании HOYA.

Есть различные производители подобных фильтров. А также существуют различные типы крепления к объективам. Я использую самый традиционный. Он просто накручивается на переднюю линзу объектива. Все ходовые стёкла оптики, которые я использую в съёмках в своих автопутешествиях имеют один и тот же диаметр передней линзы ( 77 мм) и потому, фильтр мой, подходит к любому стеклу.

О плотности нейтрально-серого фильтра

На коробке фильтра можно прочитать аббревиатуру: » ND X8″. Она означает, что плотность фильтра такова, что позволяет снижать световой поток на три ступени диафрагмы. Сразу хочу сказать о том, что этих трёх ступеней для съёмки в яркий солнечный день эффекта «замороженной воды» — недостаточно.

Конечно, всё ещё будет зависеть и от того, какова скорость течения водного потока. Но мой опыт говорит о том, что подобный фильтр практически бесполезен при подобной съёмке в яркий и солнечный день. От части его ещё можно успешно использовать в пасмурную погоду или ближе к сумеркам.

Но я бы рекомендовал иметь в своём багаже фильтры с плотностью от 64-100. При такой плотности можно уже снизить световой поток на 6-7 ступеней. А значит и возможностей для съёмки и в яркий погожий день будет больше.

Для меня подобная съёмка является эпизодической. А сам фильтр с не очень большой плотностью был куплен в качестве пробы и эксперимента. Вспоминаю о нём я не так часто, а потому и лежит он в кейсе лишь время от времени.

Пример кадра с фильтром «ND X8»:

День был не солнечным и время было к вечеру. Параметры съёмки:

Выдержку в 30 секунд и позволил выставить в камере нейтрально-серый фильтр «ND X8».

Надеюсь, моя статья была полезна, а если есть какие вопросы, спрашивайте! Расскажу и объясню подробнее)

Можно посмотреть как я снимал водопад с длинной выдержкой и нейтрально-серым фильтром: Здесь

P.S.

На днях, от скуки, высунул камеру в форточку. Затвор на камере был открыт более двух часов, и вот, что у меня получилось:

Забавный стар-трек (звёздные следы) с сосульками) А как снимать стар-треки я описал вот в этой статье:

Фотографическое меню сайта:

Подписаться на новые статьи на сайте:

А тут — страничка Копытного в Инстаграме: Drunkyhorse

Как просто сделать видимый лазерный луч для уровня или стоп сигнала авто.

Дубликаты не найдены

На автомобиль такие штуки ставить запрещено.

надеюсь он слепит сзади едущего? прям чтоб по глазам

Ничего не слепит.Луч светит под углом от авто к земле..

делать нехер по чей то указке останавливаться

Мнение сельского жителя об автомате по продаже бензина. Бензин из автомата, как газировка в СССР

В нашей деревне на въезде и выезде внезапно появились два автомата по продаже бензина.

Но я хочу обратить внимание на следующие моменты:

1. Агрегат, безусловно, удобный в эксплуатации, и мне нравится им пользоваться больше, чем на заправке. Но насколько он безопасен и, в случае, например, настоящей ситуации в Хабаровском крае с дефицитом бензина?

2. Все три водителя, кто приехал заправиться, выезжали из поселка и разворачивались перед автоматом. Это было не очень удобно.

Кстати, робот по продаже молока с емкостью на 80 литров стоит около 450 000 рублей. А ведь это более сложная конструкция, там должен быть охладитель и система промывки шлангов подачи после каждой операции. Бензиновому роботу это не надо.

А вы пользовались таким видом заправки?

Снежный запор

Сделал модель Chevrolet Impala 1967 из пенополистирола

В видеоролике показан процесс создания модели автомобиля Chevrolet Impala 1967 из сериала «Сверхъестественное» с использованием простых материалов:

Забавные особенности лучшего внедорожника СССР

ЛуАЗ-969 выпускался небольшим тиражом, многие автомобилисты долго не знали о его существовании. Это, пожалуй, самый необычный и даже чудной советский автомобиль, благодаря уникальным характеристикам.

До наших дней дожили немногие ЛуАЗы, из-за чего смотрят на них сейчас, как на нечто экзотическое.

Изначально создавали внедорожник для армейских нужд — это был транспортер переднего края ЛуАЗ-967. Автомобиль же с индексом 969 стал «люксовым», если так можно сказать про столь аскетичный внедорожник, вариантом. Эта машина имеет много общего с «Запорожцем». Не только фары и задние фонари, но и двигатель с коробкой передач 969-й получил от популярного советского бюджетника. Отличие от «Запорожца» в том, что здесь 40-сильный мотор установлен не сзади, а спереди. Такая компановка повлияла на алгоритм включения передач — для включения первой на ЛуАЗе рычаг КПП нужно потянуть на себя. И это первая странность, но далеко не последняя.

Есть у внедорожника и блокировка заднего моста, а также понижающая передача с тракторным соотношением — 7,2. Но работает понижающая передача только при движении вперед.

Впечатляет и дорожный просвет ЛуАЗа, который составляет 280 мм. Поэтому задеть землю днищем практически невозможно даже на самом жутком бездорожье.

На асфальте машина ведет себя очень своеобразно: медленно и шумно разгоняется, кренится, заваливается и требует постоянных подруливаний. Но ее максимальная скорость — всего 85 км/ч, поэтому ехать не страшно.

Аскетичный салон внедорожника очень просторный для четырех человек, причем задним пассажирам предоставлено очень много места. Кресла второго ряда можно быстро сложить, получив грузовой вариант автомобиля.

источник

Легковой прицеп-трансформер своими руками

Всем привет! Я сделал этот прицеп в 2016, как шасси для своей бани-бочки. Процесс изготовления снимал на смартфон и, когда прицеп был готов, смонтировал про него ролик и разместил на свой Ютуб канал. На канале, на тот момент, было 28 подписчиков. Ролик про прицеп стал первым серьёзным роликом на моём канале. Тогда я уже понял, что Ютуб мне действительно нравится. Когда прицеп удалось поставить на учёт и получить гос. номер, сделал ещё один ролик, более подробный. В 2019 мой прицеп был замечен редактором журнала «Сам себе мастер», который посвятил ему довольно большую статью.

Недавно пересмотрев те первые ролики, решил, что на сегодняшний день смог бы донести информацию лучше. Что из этого получилось, предлагаю посмотреть.

Надеюсь, для тех кому нравится работать своими руками, эта информация оказалась полезной.

Сделал прозрачный капот / Или как выкинуть 700$ в мусор

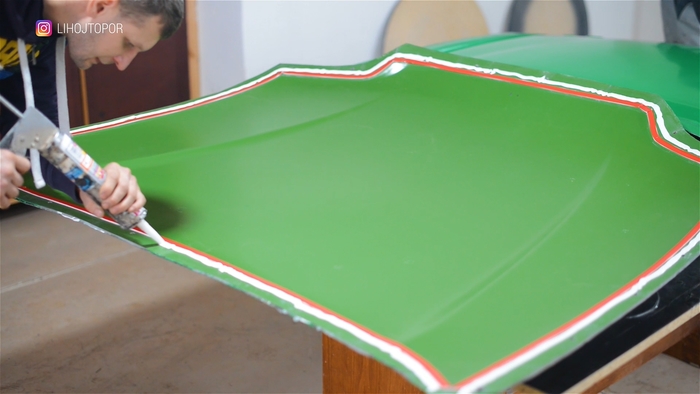

Для того что бы значительно увеличить слой используется специальный материал, называется поликормат. Стекломатом наращивать слой в 1 см, это была бы долгая песня. Собственно поликормат вы и видите на экране. А уже поверх его ляжет стекломат, все эти материалы пропитываются полиэфирной смолой, и после высыхания становятся очень прочными.

И так форма есть, лицевая часть матрицы подходит, осталось сделать вторую часть матрицы, что бы получить в итоге такой саркофаг, в который и можно будет залить смолу. Все хорошенько смазывается воском и растирается, он, служит разделительным составом.

Поскольку смола очень текучая, хватит отверстия даже в пол мм, для того что бы вся смола оказалась на полу, а форма к слову совсем не простая. Для того что бы герметик не попал в заливку, мы делаем бортик из двустороннего скотча, по всему периметру, а уже потом хорошенько промазываем силиконом. И наконец подходим к предпоследнему этапу, собираем форму и стягиваем болтами по всему периметру.

И вот та самая ошибка, вторую часть матрицы, в которая и придает форму для нижней части капота, раздуло и образовался вот такой нарост, теперь уже понятно что надо было делать силовой каркас снаружи матрицы, но матрица сама по себе давольно прочная и крепкая, и мы думали что она не будет деформироваться, как вы поняли вся смола в итоге оказалась здесь. Но я решил доливать смолу до победы, через 2 дня когда смола началась схватываться я долил еще 25 кг, в итоге на капот ушло почти 50 литров. Я понимал что этот капот уже не годится как капот, но надо было обязательно долить его, что бы понять все нюансы которые постоянно появляются.

В итоге первый блин комом, но в целом технология рабочая, эту заготовку проще выкинуть, чем дорабатывать, и очень скоро мы отольем идеальный капот, кому интересно, следите за нами на ютуб, а весь процесс проще посмотреть и понять в ролике, он в конце поста. Приятного просмотра.

Москвич на толстовке. Ручная роспись одежды

Москвич на заказ на толстовке.

Роспись выполнена специальными красками по ткани.

Стирать можно!😁

Моя работа за 60 секунд: Райан | Малярная мастерская

«Привет! Меня зовут Райан, и в команде я специалист по покраске композитных материалов.

В команде Mercedes-AMG Petronas Formula One Team я начинал учеником специалиста по покраске композитных материалов. Спустя пять лет после того, как я получил квалификацию ученика, я приобрёл много навыков для того, чтобы каждый раз наносить идеальное лакокрасочное покрытие.

После гонки важно удалить всю старую краску, чтобы не только поправить внешний вид болида, но и удостовериться, что, после того, как каждая часть будет перекрашена, она не выйдет за рамки допустимого веса, и новая краска ляжет ровно, обеспечивая лучшую аэродинамику, насколько это возможно. Это гарантирует постоянное повторение отличных результатов на трассе.»

Что ж, отличный преемник! С предыдущим специалистом по покраске мерсы выиграли Кубки Конструкторов 2014 и 2015 года. С Райаном взяли ещё пять кубков подряд и не собираются останавливаться на пути к абсолютным рекордам Формулы 1.

Кстати, на Гран-При Абу-Даби Мерседес отблагодарил своих сотрудников, нанеся все их имена на ливрею. Гонка в 16:00.

Птичкина жопка за 45 минут

Амигос, моё максимальное почтение.

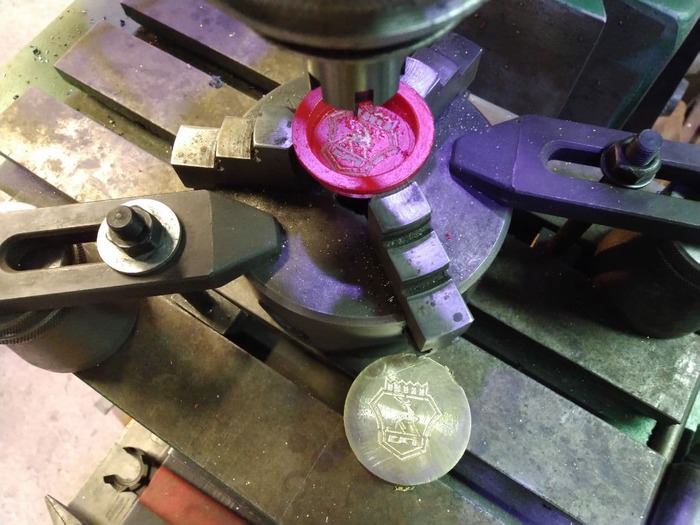

Как бы любой нормальный человек высвистел бы из интернета новодел за 500-700 рублей с доставкой за 300. Но не таковы труЪ-слесаря. Скока-скоооооока? СИМСООООТ? Да тут работы на полчаса! И пошла потеха. Сперва, кусок акрила 10мм, вырезанного на лазере, пихается в каноничный станок ТВ-16, выпуска 1957 года. Дедулька стар, но после операций по омоложению повысил мощность на 50% и поднял момент примерно вдвое. Короче, он и не такое пережуёт.

Проточив, также и изнутри, шоб вышла форма напоминающая шляпу «канотье», чутка полирнул.

Сперва решил проверить масштаб и позиционирование на жертвенном латунном бруньке.

Вроде заебумба. Можно переходить к гравировке на изделии. Как раз там уже красная краска засохла.

Если кому интересно, полистайте мои посты назад, там есть обзор и токарничка и этого мануального ЧПУ.

Ну вощем, получается вот так вот:

Жопка получилась пости вдвое выше и несколько торчит из птички. Но в принципе, именно этого я и добивался. Иначе, снёс бы лишнее на токарнике.

Короче, в собранном виде оно так:

П.С. Для тех, кто дочитал. Анегдод.

Передовая. Затишье после боя. Бойцы делятся сокровенным.

— Пффф, отвечаю. Слушайте дальше. Ну вы ж меня знаете, я со всем обхождением, мадам, шершеляфам, буэнос диас, разрешите в ваше исподнее заглянуть одним глазком. Ну и короче, я её и так и вот так, потом перевернул и вот этак тоже.

— А вот врать не буду, мужики. В рот не взяла. Головы-то у неё не было.

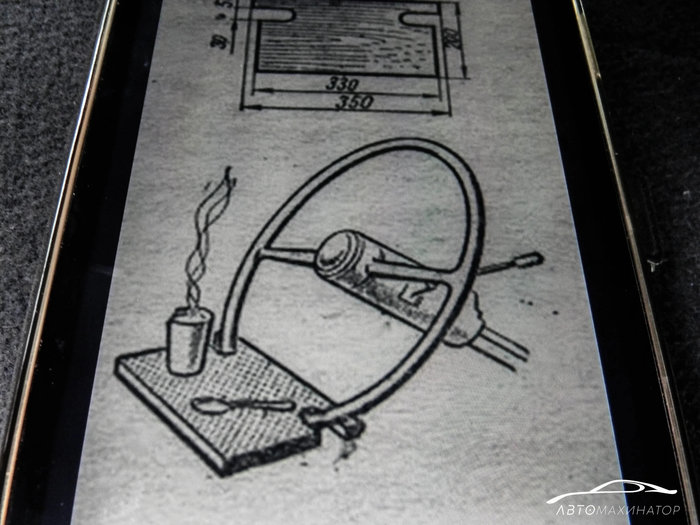

Сделал столик на руль автомобиля из советского журнала «Юный техник»

Постоянно вижу в интернете картинку из старого советского журнала, на которой показан самодельный столик для автомобиля, который устанавливается на руль. Насколько я помню, картинка эта из журнала «Юный техник». Не знаю, почему эта картинка стала такой популярной в интернете, но она везде.

В общем, похоже, что интересная и полезная задумка. А если так, то как же я живу без такого полезного столика? Нужно срочно его сделать! А вот и та самая картинка:

Сразу же небольшая сложность: на рисунке руль очень простой и для такого руля сделать столик легко. Однако, у меня руль трехспицевый и для спицы, которая посередине, придется делать дополнительный вырез в столике. Да, руль можно повернуть так, чтобы эта спица не мешала, но мы легких путей не ищем и будем делать так, чтобы столик можно было установить на руль без поворота оного.

Нужно обработать те места, где я отпиливал все лишнее, сверлил и выламывал фанеру. Я делал это дремелем с насадкой из наждачной бумаги. Если у вас дремеля нет, то обычная наждачная бумага тоже подойдет, только будет немного дольше по времени.

Столик почти готов, но сразу стало понятно, что нужно кое-что доработать. Мой вырез под спицу оказался недостаточно глубоким и столик оставляет след на спице. Пришлось увеличивать вырез аж два раза и можно было бы еще, но мне стало уже лень.

Натер воском в два слоя, подождал, пока впитается и стер излишки салфеткой. Вид стал намного лучше и от влаги столик защищен.

Устанавливаем и используем по назначению

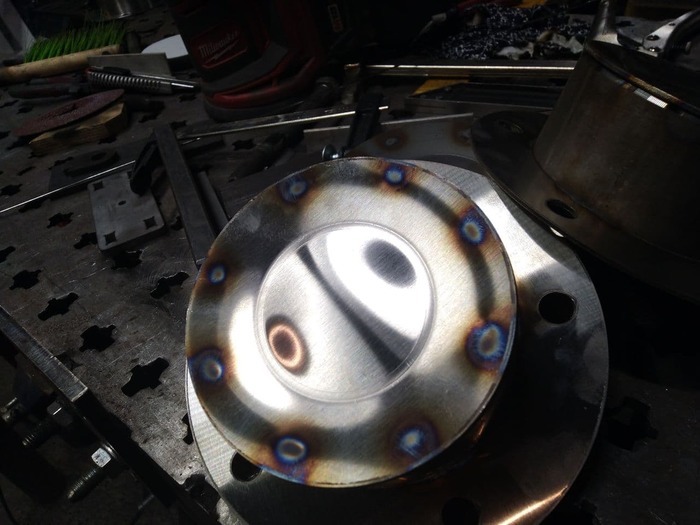

Hub caps за 2 часа

Как многие не знают, а большинству ваще пох, я решил таки взбодрить Волгу ГАЗ 21. Поскольку стараниями регулирующих органов поставить её на два моста, дать вэ-восемь и АКПП не получится, придётся просто перекрасить, ну и так по мелочи. Тем более, что динамики установленного нынче ЗМЗ-405 вполне хватает, по большому счёту.

Поскольку тачка будет чёрная и матовая, то здоровенные блестящие колпаки будут ну вообще не в тему. Решил сделать hub caps из нержи. Это центральные стаканы такие.

После непродолжительного САПРа, лазерок пилит пятаки:

Дальше беру пресс, кусок подшипника, рандомное железо и вышеупомянутые пятаки, складываю горкой в пресс:

И легонечко нажимаю. Тонн на 7.

Получаются вот такие впукло-выпуклые кружочки.

Ну и теперь кастую вольтову дугу во имя Славянова и Бенардоса, получая примерно такой результат:

Теперь призываю дух Андрея Нартова и. немного токарной магии.

Однако, печаль пришла откуда не ждали. Увы, но 108-миллиметровые стаканы влезли только в 3\5 дисков. 🙂

История рождения КамАЗ-4310

В 60-е годы в Советском Союзе появилась потребность в грузовых автомобилях, способных брать на борт до 8 тонн груза и столько же буксировать в прицепе. Минский автомобильный завод уже не в полной мере справлялся с этой задачей, да и выпускал преимущественно машины грузоподъемностью более 10 тонн. Немало сил и ресурсов у минчан забирали профильные проекты для Министерства обороны.

В качестве варианта рассматривали возможность загрузки ЗИЛа производством тяжелых грузовиков, но предприятия едва хватало на выпуск линейки 5-тонных 130/131. Решено было не расширять и модернизировать существующее производство, а создавать его на новом месте. При этом стремились максимально локализовать производство компонентов грузовика на одном заводе.

Во многом это было следствием стратегического планирования времен холодной войны. Еще с Великой Отечественной войны помнили, как срывалось производство танков и другой техники из-за перебоев с поставками от смежников. Поэтому со сборочным конвейером решено было строить еще и моторный завод.

В 1969 году в Набережных Челнах заложили первый камень в фундамент нового мегазавода, который со временем получил имя «Камский автомобильный». Для своего времени это был крупнейший в мире завод грузовых автомобилей полного цикла производства. КамАЗ должен был практически на 100 % собирать машины из собственных комплектующих.

Это была уникальная и малопонятная для капитализма особенность предприятия. Молодежь со всего Союза принимала участие в возведении предприятия, а в разработку главного продукта – грузовика, были вовлечено немало конструкторских бюро.

Главным создателем основной модели для конвейера был назначен флагман советского автомобилестроения — Московский завод имени И. А. Лихачева. Ярославский моторный завод в ходе работ создал не менее двадцати вариантов силового агрегата, состоящего из дизельного мотора, сцепления и коробки переключения передач. Одесский автосборочный завод отвечал за разработку полуприцепов для магистральных тягачей КамАЗ, а Минский автомобильный разрабатывал для фактических конкурентов самосвальную установку. Головное КБ по прицепам из Балашова Саратовской области занималось своей профильной работой — прицепами.

Старт разработки грузовика дали синхронно с начала строительства завода – в 1969 году. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров о «Строительстве комплекса заводов по производству грузовых автомобилей и автопоездов большой грузоподъемности» вышло еще в 1967 года и в нем не было и слова о площадке в Татарской АССР. Первоначально выбирали между Казахстаном и Украиной, но в итоге выбор пал на Набережные Челны. Мега-завод предполагали назвать «Батыр», то есть «Богатырь» по-татарски.

Фотография, которая говорит сама за себя.

К сожалению, создать современный автомобильный завод своими силами не могли – уже тогда сказывалось отставание отечественного станкостроения и промышленного строительства. Аналогичная проблема была с Волжским и Ижевским автомобильными заводами. В первом случае на помощь пришли итальянца из FIAT, а во втором — французы из Renault и японские подрядчики. Стоит помнить, что Ижевский автомобильный был подведомственен Миноборонпрому, и это создавало особые сложности в работе с капиталистами из-за рубежа.

Первоначально в СССР не планировали разрабатывать грузовик с чистого листа и до самого начала 70-х годов искали партнера на западе. Напомним, что на ЗИЛе в это время уже вовсю шла разработка модели для строящегося завода. Очевидно, в случае успеха переговорщиков, наработки просто положили бы на полку, либо (в самом оптимистичном варианте) поставили на конвейер вместо ЗИЛ-130.

Одними из первых состоялись переговоры с Daimler-Benz AG. Немцам предлагали контракт на лицензионное производство грузовиков и постройку производственной базы в Набережных Челнах. Но боссов из Daimler-Benz не устроили финансовые условия и потери от продажи советских грузовиков третьим странам. В Штутгарте хотели контролировать все экспортные поставки лицензионных машин из Набережных Челнов, но это, в свою очередь, не устраивало советское руководство. История немцам вернула своё – современный КамАЗ во многом базируется на немецких технологиях и частично принадлежит Daimler-Benz.

К 1970 году в портфеле потенциальных партнеров КамАЗа был еще и Ford Motor Co. Даже сам Генри Форд-второй успел побывать в СССР и восхититься масштабами строительства. Но в этот раз сделку сорвали уже военные США, опасавшиеся появления у Советского Союза тактического военного грузовика, который новый завод будет выпускать десятками тысяч в год.

Не позволили Пентагон и ЦРУ заключить СССР сделку с американской Mack Truck Inc. Причина была аналогичная – не позволить Советам получить современные технологии двойного назначения. В Лэнгли, кстати, очень тщательно следили за постройкой завода в Набережных Челнах и просчитывали потенциальные возможности предприятия.

В издании «Грузовик Пресс» можно встретить слова президента Никсона, основанные на очевидном заблуждении ЦРУ:

«Камские грузовики могут применяться для перевозки тяжелых военных грузов, однако они не спроектированы для военных нужд и, вероятнее, будут использоваться в промышленности и сельском хозяйстве».

В общем, продавать лицензию на производство грузовика американцы не соглашались, а вот на поставку производственного оборудования добро дали.

КамАЗ-4310 в классическом виде.

По самым правдоподобным расчетам (настоящих чисел мы, скорее всего, не узнаем), Советскому Союзу Камский автозавод обошелся в 4,7 миллиарда рублей. Немалая часть этих денег (около 430 млн долларов) ушла в США на оплату промышленного оборудования: заклепочные линии для рам, зуборезные станки, литейное производство и многое другое.

Когда в 1982 году вошла в строй вторая линия завода, на нужды Министерства обороны СССР уходило до 30 % годовой продукции, то есть около 45 тыс. машин. И самым харизматичным из них стал КамАЗ-4310, впервые вышедший (назло ЦРУ) из ворот завода 28 марта 1981 года.

Когда ЗИЛ в 1969 году получил задание оперативно разработать машину для Камского завода, в КБ уже вовсю строили концепцию аналогичного грузовика для собственного конвейера. Машина носила имя ЗИЛ-170, и все наработки по ней фактически отдали в КамАЗ. Начальник зиловского КБ большегрузных машин В. А. Вязьмин писал по этому поводу:

«Мы отдали камскому проекту свой конструкторский задел – автомобиль ЗИЛ-170. Мы считали крупной удачей, что работу приходится начинать не с нуля. Есть некая основа, пусть самая общая, есть эмбрион, из которого должно прорасти конструкторское решение. Это значит, что страна получит новый грузовик скорее. А какая марка будет укреплена на его решетке радиатора («ЗИЛ» или «КАМАЗ») – это уже не столь важно, в любом случае марка – наша, советская».

Главным конструктором адаптированного для КамАЗа проекта грузовой машина был назначен инженер ЗИЛа, доктор технических наук А. М. Кригер. В общей сложности, на ЗИЛе разрабатывали целую линейку грузовиков, из который наибольший интерес для военных имели полноприводные машины. Это были бортовые автомобили-тягачи с колесной формулой 6х6 для работы в составе автопоездов: КамАЗ-4310, КамАЗ-43101, КамАЗ-43102, КамАЗ-43103, КамАЗ-43104, также – полноприводные седельные тягачи (6×6) для работы в составе автопоездов КАМАЗ-4410.

Испытания на маршруте Москва — Чита — Иркутск — Москва. Источник: ru.cars.photo

Получившим «под ключ» машины из Москвы камазовцам требовалось только организовать производство на новом предприятии. С 1972 по 1976 год проходили заводские испытания первых восьми грузовиков КамАЗ-4310 в различных исполнениях. С апреля 1976 по март 1977 года четыре вездехода подвергались межведомственным приемочным испытаниям. Это был непростой пробег по грунтовым дорогам по маршруту Москва − Ашхабад – Москва, за время которого машины прошли более 37 тысяч километров. Были испытания холодом в окрестностях Читы – температура порой падала до минус 42 градусов.

Испытания холодом и зноем.

Испытатели высоко оценили новые вездеходы. В пробеге прототипы сопровождали несколько ЗИЛ-131 и Урал-375, с которым невольно сравнивали камские машины. По рассказам очевидцев, водители после трудового дня выпрыгивали из кабин ЗИЛов и Уралов выжатыми как лимоны, что серьезно контрастировало с бодрым состоянием водителей экспериментальных КамАЗов.

Подрессоренная кабина была просторная, достаточно герметичная, а сиденья были с амортизацией. В ходе испытаний вездеходов выявились недостатки моторов ЯМЗ-740, которые в Ярославе оперативно устранили. К примеру, на крутом подъеме картерное масло могло попадать в воздухозаборник. Также пришлось заменить конструкционную сталь балки переднего моста – на одной из машин она лопнула при переезде через бархан. В Средней Азии ненадежными показали себя вездеходные шины. Испытатели рассказывают, что поменяли шесть комплектов на четырех КамАЗах и из-за этого пришлось вызвать летучку из Москвы с запасными шинами. Научно-исследовательский институт шинной промышленности по итогам пробега внес необходимые изменения, и «обувь» для военного грузовика стала соответствовать его назначению.

КамАЗ-43105 — сельскохозяйственный грузовик на военной службе.

Основным прототипом знаменитого камского грузовика выступал ЗИЛ-170, который в различных модификациях (с 1968 по 1975 годы) был построен в 53 экземплярах. На заключительных этапах опытно-конструкторской работы вместе с московскими инженерами трудились специалисты инженерной группы Камского автозавода.

С самого начала разработка военного полноприводного варианта 4310 шла с максимальной унификацией с гражданскими машинами.

Самой характерной частью грузовика была, конечно, кабина. Ее габаритные и внутренние размеры обеспечивали удобную посадку трех человек и размещение в ней необходимого оборудования. Кабина имела плоские стекла ветрового окна, разделенные тонкой стойкой – это как нельзя лучше подходило для армейской эксплуатации. Очевидно, инженеры ЗИЛа учли свое не самое логичное решение со сложным гнутым ветровым стеклом 131-й машины.

Оборудованию бескапотной кабины было уделено особое внимание: теплошумоизоляция по всей внутренней поверхности, отопитель теплопроизводительностью 6 100 ккал/ч, фланцевые уплотнители проемов дверей, подрессоренное сиденье водителя и спальное место (в зависимости от модификации). Открывающаяся наружная панель передка обеспечивала доступность к размещенным на внутренней панели деталям системы электрооборудования.

Были приняты разносторонние меры по обеспечению технологичности конструкции: расположение сварочных швов обеспечивало возможность применения автоматической сварки. Форма деталей основания кабины исключала наличие «карманов», способствующих образованию коррозии.

Армейский КамАЗ-4310 с лебедкой, подкачкой шин и запасным колесом позади кабины.

Ходовая часть также, по возможности, унифицировалась с гражданскими собратьями. Передний мост внедорожников получил оригинальный картер редуктора, объединенный с несущей балкой. В его конструкции применялось немало комплектующих от задних ведущих мостов. Задние мосты у моделей с колесной формулой 6х6 не сильно отличались от аналогов у моделей — 6х4. Как не отличалась и подвеска.

Разрабатывая конструкцию ведущих мостов, инженеры сознательно отказались от наиболее подходящих для бездорожья колесных редукторов, позволяющих значительно увеличить дорожный просвет. Дело в том, что их применение влекло рост себестоимости. Поэтому, учитывая, что в производственной программе строящегося КАМАЗа будут превалировать заднеприводные дорожные грузовики, предпочтение отдали менее затратным в изготовлении двухступенчатым проходным мостам.

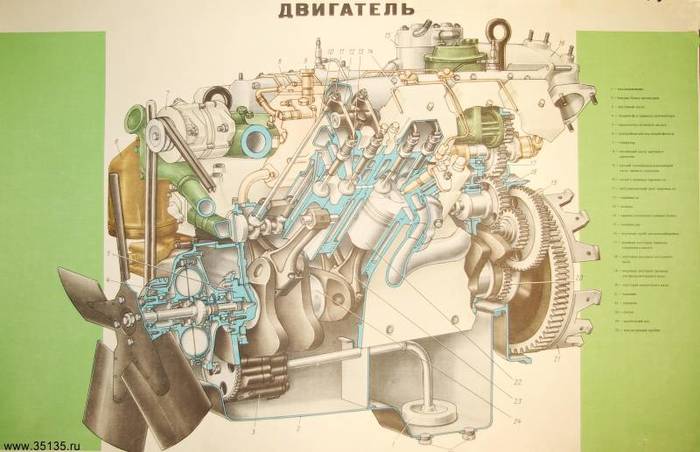

Унифицированные кабина и дизельный мотор семейства грузовиков КамАЗ.

В ходе полевых испытаний гражданских прародителей КамАЗ-4310, носящих индексы 5320, 53202 и 5510, принимали участие иностранные аналоги. В июле 1970 года в пробег в качестве своеобразных эталонов вышли бескапотные Ford W1000D, Mercedes-Benz LPS2223 и капотный International T190.

Импортные машины ожидаемо выигрывали у советских прототипов в экономичности за счет более совершенной топливной аппаратуры, но вот в тягово-динамических возможностях все конкуренты были примерно равны.

В ходе пробега испытывали перспективный 10-цилиндровый 260-сильный дизель КамАЗ-741 рабочим объемом 13,56 литра. Этот мотор вполне был мог встать и на вездеход 6х6, так как по итогам испытаний, которые закончились в ноябре 1976 года, не вызвал серьезных нареканий.

Фактически, наблюдались лишь повышенные вибрации (10-цилиндровые моторы сложнее уравновешивать), из-за которых в местах сварки расслаивалась крыша кабины, а заметно потяжелевший передок грузовика преждевременно изнашивал покрышки. Мотор (по причине высокой мощности) требовал новую КПП ЯМЗ-152, редукторы и даже балки ведущих мостов.

Но самую негативную роль с истории 10-цилиндрового дизеля сыграла низкая технологическая гибкость процесса на новом заводе: условий для запуска в производство сразу двух моторов просто не было. В итоге 260-сильный 10-цилиндровый КамАЗ ни в армии, ни в гражданской сфере никто не увидел.

Кадры с испытаний прототипов КамАЗ-4310. Источник: ru.cars.photo

Семейство грузовых машин «Суша»

История появления армейского грузовика из Набережных Челнов абсолютно противоположна рождению одноклассника Урал-375/4320. Миасская машина изначально проектировалась исключительно для нужд военных в НАМИ, а вот КамАЗ-4301 появился как продукт адаптации гражданской техники для армии.

Учитывая гигантские производственные мощности завода в Набережных Челнах, военный КамАЗ (с экономической точки зрения) выигрывал у Урала. Кроме того, стоит помнить, что на вооружении Советской Армии была также масса «шоссейных» КамАЗов серии 5320 – это серьезно упрощало внутримодельную унификацию запчастей.

Первоначально капотные машины из Миасса попали в моторную зависимость от дизелей КамАЗ-740, так как поставки из Набережных Челнов шли по остаточному принципу. Большие объемы производства подразумевали, что Набережные Челны будут делиться продукцией с другими заводами Советского Союза.

В соответствии с этим, в Миассе разработали целое семейство грузовых машин «Суша», которые должны были стать приемниками серии 375/4320. Капотные кабины новых Уралов строились на базе камазовских.

«Сушу» приняли на вооружение, но массово не производили. И в конце 90-х тихо вывели из строевых частей.

В итоге с середины 80-х годов именно КамАЗы стали основными автомобилями сначала Советской, а позже и Российской Армии.

КамАЗ с разноцветными «погонами»

Армейский КамАЗ-4310 можно было отличить от гражданских грузовиков более высокой посадкой, всеми односкатными колесами и укороченной грузовой платформой. Естественно, все машины 4310 окрашивались в монотонный защитный цвет.

С окрашиванием продукции КамАЗа, вообще, интересная история. У каждой грузовой линейки первоначально были свои цветовые решения. Кабины бортовых грузовиков КамАЗ-5320 выходили с конвейера в голубой ливрее. Седельные тягачи КамАЗ-5410 были только красными. А самосвалы 5511 – оранжевыми. Позже еще появился светло-серый колер, который перепутал изначально строгую систему окрашивания модельного ряда.

В первые годы выпуска на всех КамАЗах появились, наверное, самые характерные особенности дизайна грузовиков – угловые аэродинамические щитки около фар. Эти элементы несли важную функцию, перераспределяя потоки воздуха таким образом, чтобы не загрязнять чрезмерно боковины кабины. Дефлекторы во время движения формировали узконаправленную струю воздуха, отсекающую потоки грязи, летящие на окна и двери.

Седельный тягач КамАЗ-4410 6х6 на испытаниях.

«Эти перегородки используются внутри грузовиков с водой, чтобы вода не плескалась из стороны в сторону во время движения»

Да что вы знаете о самовозах!

Бронестекло

Наглядное сравнение скорости (а заодно и звука моторов) болидов Ф1, Ф2, Ф3

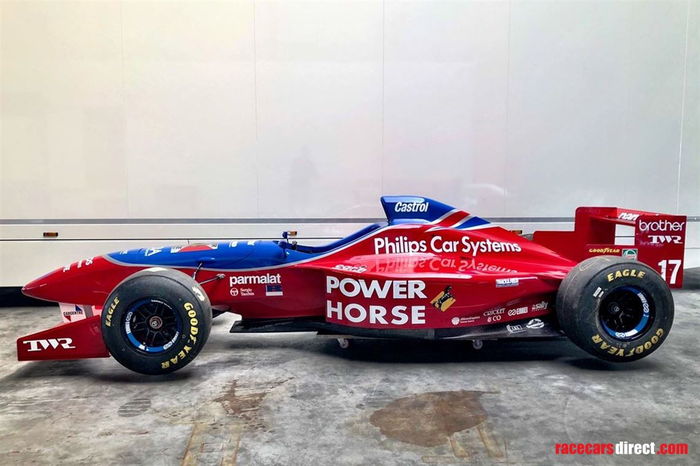

Сколько стоит купить б/у болид Формулы 1 для покатушек

Шоу-кар Footwork FA17, шасси Йоса Ферстаппена, ливрея Гран-При Бельгии 1996.

Болид Alfa Romeo 185T 1985 года, шасси №3, Рикардо Патрезе.

В настоящий момент завершается реставрация до пригодного к гонкам состояния. Уникальность каждого из трёх шасси заключалась в том, что во всех стояли разные двигатели. В самом сезоне-1985 использовались старые добрые турбированные полторашки V8 Alfa Romeo 890T собственного производства, которые, судя по количеству сходов, уже не вывозили, а вот в межсезонье начались эксперименты с новыми дрыгателями. Но это был последний год для Альфы в Формуле 1 до возвращения в 2019-м, поэтому недопеределанные болиды так и не вышли на старт. Так в шасси №3 оказался силовой агрегат Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T. Цена вопроса: 38 590 000 рублей плюс налог на добавленную стоимость.

В 2019 году была создана программа Tour de Force. Они выкупили у Заубер и Маруси старые шасси и разработали для них новые двигатели для «гражданского» пользования, которые не нужно обсуживать после каждых покатушек (3000 км до капитального ремонта). Таким образом, предполагалось, что купивший болид (вернее, право на нём ездить) человек сможет гонять на нём по любому треку, на который сможет его доставить и который может принимать гонки на болидах с открытыми колёсами. Сейчас в программе доступно три шасси Marussia MVR-02 и два Sauber C31. Что интересно, у них работает механизация DRS, так что это вполне себе полноценные болиды Формулы 1. Стоимость: 77 245 880 рублей плюс налог на добавленную стоимость.

Бывший транспортёр команды Маруся на два места (тягач в комплект не входит).

9 534 390 рублей + налог на добавленную стоимость.

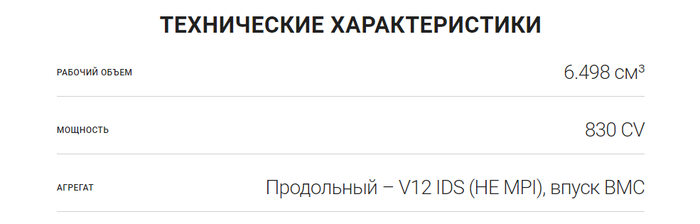

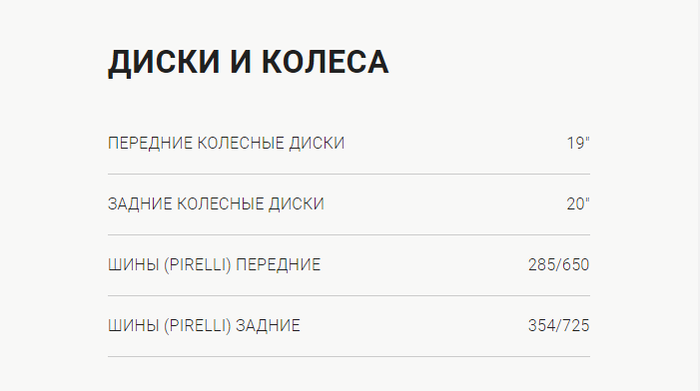

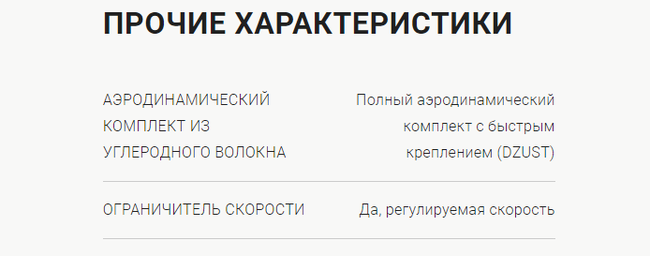

Уникальные кадры: тесты нового премиального гиперкара Lamborghini Essenza SCV12

Гиперкар Essenza SCV12 предназначен для использования только на треке, а инженерные решения являются типичными для гоночных автомобилей. Двигатель V12 способен развивать мощность более 830 CV (818,63 л. с.), чему способствует также эффект динамического наддува на высоких скоростях. Вся эта мощь управляется новейшей 6-ступенчатой коробкой передач Xtrac, поперечно размещенной у задней оси, в комбинации с задним приводом.

Аэродинамика была разработана на основе опыта участия подразделения Squadra Corse Lamborghini в соревнованиях GT и обеспечивает уровень эффективности и прижимной силы, превышающий показатели моделей GT3. Дизайн многофункционального руля с дисплеем приближен к рулевому колесу болидов Формулы 1 и гарантирует максимальную эргономику и прекрасную чувствительность управления. Специальное сиденье с карбоновым корпусом OMP стандарта FIA буквально обнимает пилота, обеспечивая высочайший комфорт, безопасность и стабильность.

Вид из кокпита, автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

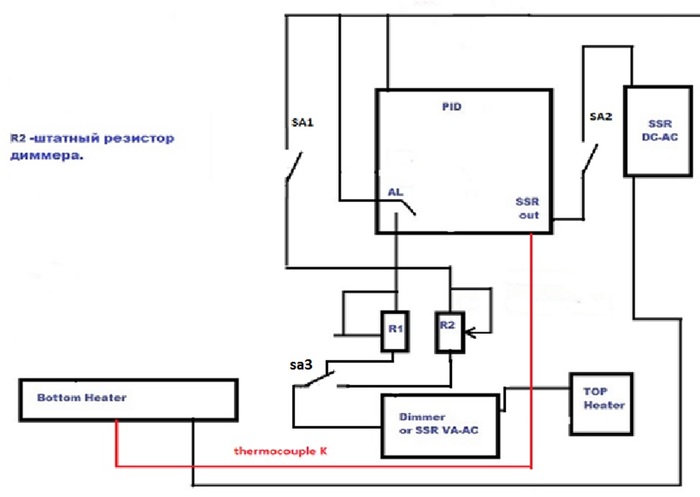

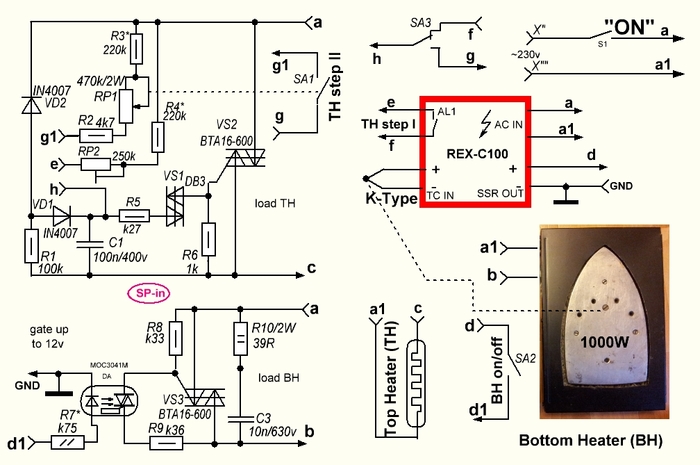

Мини-станция для пайки инфракрасным излучением

Автор идеи и вдохновитель – участник форума Monitor.Espec.ws с ником Krievs.

Захотел улучшить свои условия при ремонте LED-лампочек с smd LED-ами, а также для работы с платами небольших размеров. Собрал из алюминиевой платформы утюга на 1000Вт (производства СССР) и корпуса от DVD-плейера SONY компактный термостолик с управлением от самодельного симисторного регулятора мощности (далее-диммер) (регулятор по мотивам статьи из журнала Радио №6 за 1998 год). Работать стало удобно, только отсутствие стабилизации и индикации температуры не радовало…

Как-то понадобилось провести кое-какие эксперименты с такой платформой :). Для этого в центр платформы я вмонтировал термопару K-type (ТХА) и для управления нагревом использовал самодельный аналог твердотельного реле (SSR) на оптотриаке MOC3041M (схема в даташите) и симметричном тиристоре BTA16-600, эта схема получала управляющие сигналы от приобретенного когда-то в китайском интернет-магазине клона контроллера температуры REX-C100. Контроллер самый дешевый, поэтому основной выход был на электромагнитное реле, а реле ALARM и вовсе отсутствовало. Основной выход я переделал под твердотельное реле. Контроллер работает по PID-алгоритму, несмотря на «чисто-китайскую» прошивку с измененным функционалом (в сравнении с прошивками оригинальных контроллеров от RKC Instruments), мне удалось с ним подружиться и подружить его с платформой от утюга. После нескольких циклов настройки параметров P.I.D. конструкция получила индикацию текущей и заданной температур, а также стабильно стала удерживать заданную температуру плиты.

Все же ворох проводов, не изолированные высоковольтные цепи, а также неиспользуемый теперь самодельный диммер, вносили смятение в душу радиолюбителя… После того, как на глаза попался пластиковый (полистирен) корпус KRADEX Z-4A-C (X=159mm, Y=139mm, Z=59mm) черного цвета со съемными задней и передней панелями, появилось понимание того, что должно получиться в итоге! Разместил в корпусе REX-C100, объединенную плату аналога твердотельного реле и диммера, вывел на переднюю панель корпуса органы управления, а на заднюю панель – разъем выхода диммера.

Теперь к устройству можно подключать дополнительный излучатель для нагрева компонентов сверху и управлять его мощностью с помощью регулятора на передней панели. Получилась мини-станция для ИК пайки с функцией независимого термостолика.

В процессе эксплуатации выяснил, что окрашенная в черный цвет жаростойкой краской поверхность платформы не просто прихоть – увеличился КПД платформы, т.к. теперь для достижения заданной температуры платы, уставку нужно задавать на 60°С ниже! Это событие снова сподвигло на эксперименты, результатом которых стали: а) введенный отключатель основного выхода REX-C100; б) задействование функции ALARM, встроенной в REX-C100 для реализации предварительного «нежного» разогрева внешнего излучателя (верхнего), с целью накопления тепла в зоне пайки и активации флюса, перед стартом фазы расплавления припоя.

Когда всё, казалось, было готово, вылез понятный, но неучтенный в начальной версии схемы баг: Т.к. в моём конкретном экземпляре REX-C100 невозможно активировать ALARM №2 (вообще нет его вывода с микроконтроллера), то штатный потенциометр R2 диммера подключается параллельно уже подключенному дополнительному R1. Из-за этого пришлось добавить в схему переключатель sa3. Этот переключатель позволяет: а) оставить для внешнего (верхнего) излучателя режим «нежного» подогрева; б) перевести управление диммером на штатный потенциометр R2; в) когда sa1 разомкнут, а sa3 в нижнем по блок-схеме положении, внешний (верхний) излучатель полностью обесточен.

Нумерация на блок-схеме примерная, для общего понимания.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)

1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.

2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.

3. Подключаем станцию к питающей сети

230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.

4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.

5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).

6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.

7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.

8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.

9. Включаем отключатель sa2.

(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям. ):

Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.

По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти

200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.

Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.

Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!