Клиника hormone life

Клиника hormone life

SMART-диагностика дефицита железа

Пройти комплекс лабораторных исследований, которые позволяют выявить дефицит железа и получить индивидуальный план лечения от лучших специалистов нашей клиники

О КЛИНИКЕ

Клиника Hormone Life — Первая в России клиника спортивной эндокринологии для людей, придерживающихся ЗОЖ, бодибилдеров, профессиональных спортсменов и спортсменок.

Не секрет, что у спортсменов организм работает на износ, большинство показателей необходимо контролировать для сохранения здоровья и для того, чтобы достигать высоких показателей в спорте. Но редко эти показатели могут динамически наблюдаться другими специалистами.

Кроме этого, обычный человек не задумывается о гормонально-метаболических процессах в организме. Ни одно заболевание не протекает без участия гормональной системы. Гормонально-метаболическими процессами должен заниматься специалист.

В нашей стране с осторожностью относятся к эндокринологи в связи с нехваткой с узких специалистов.

Мы открыли клинику которая занимается спортивной, репродуктивной и antiage эндокринологией и специализируется в области на гормонально-метаболических процессов.

ОСНОВАТЕЛЬ КЛИНИКИ

Евгений Греков

Спортивный эндокринолог | Уролог | Андролог

Евгений Александрович занимается вопросами нормализации гормонального фона, мужского здоровья, бесплодия, повышения качества жизни и подготовкой спортсменов к соревнованиям. За каждого пациента он переживает всей душой и по праву гордится результатами работы – на его счету сотни спасенных семей и родившихся детей, а его подопечные спортсмены завоевывают первые места и золотые медали.

Также доктор Греков – соавтор более 25 научных статей в сфере эндокринологии, гинекологии, урологии, андрологии. Благодаря его научным изысканиям, мужчины расстаются с самыми страшными диагнозами, а основанная им ассоциация по спортивной эндокринологии и спортивной нутрициологии успешно помогает любителям и профессиональным спортсменам.

Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию ФАЗСР «Педиатрический факультет».

В 2009 году закончил ординатуру по урологии.

С 2019 года обучается в ординатуре по эндокринологии на базе РУДН с целью подтверждения своих научно-практических навыков и умений.

С 2010 года работает на кафедре эндокринологии РУДН под руководством Калинченко С.Ю.

Был заведующим отделением урологии в “Клинике профессора Калинченко” в Москве.

Параллельно врач ведет подкаст на медицинском интернет-радио.

Клиника «Гормон Лайф»

Клиника «Гормон Лайф» в Москве: официальный сайт, 8 врачей, 20 отзывов пациентов о клинике и врачах, цены, запись на приём по телефону +7 (903) 258-84-55.

Клиника Hormone Life — Первая в России клиника спортивной эндокринологии для людей, придерживающихся ЗОЖ, бодибилдеров, профессиональных спортсменов и спортсменок.

Не секрет, что у спортсменов организм работает на износ, большинство показателей необходимо контролировать для сохранения здоровья и для того, чтобы достигать высоких показателей в спорте. Но редко эти показатели могут динамически наблюдаться другими специалистами.

Кроме этого, обычный человек не задумывается о гормонально-метаболических процессах в организме. Ни одно заболевание не протекает без участия гормональной системы. Гормонально-метаболическими процессами должен заниматься специалист.

В нашей стране с осторожностью относятся к эндокринологи в связи с нехваткой с узких специалистов.

Мы открыли клинику которая занимается спортивной, репродуктивной и antiage эндокринологией и специализируется в области на гормонально-метаболических процессов.

Наши специалисты

Греков Евгений Александрович

Российский врач-уролог, андролог, эндокринолог, основатель и главный врач Клиники Hormone Life — Первой в России клиники спортивной, репродуктивной AntiAge эндокринологии.

Рогунова Любовь Ивановна

Врач гинеколог-эндокринолог высшей квалификационной категории с экспертным уровнем в вопросах эндокринологии с высокой квалификацией в нюансах «классического» акушерства и гинекологии с общим стажем профессиональной деятельности более 35 лет.

Соловьев Денис Олегович

Врач эндокринолог — андролог, врач ультразвуковой диагностики.

Специализируется на проблемах мужского и женского здоровья, ожирении, патологии щитовидной железы, бесплодии.

Жуйков Александр Владимирович

Врач эндокринолог первой квалификационной категории.

Мясоедов Антон Александрович

врач ультразвуковой диагностики.

2002 — 2008 гг. — Московский Медицинский Стоматологический институт им. Н.А.Семашко, специальность «Лечебное дело».

2009 — 2010 гг. — Клиническая ординатура по специальности «Ультразвуковая диагностика» в ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации

Проводит все виды ультразвуковых исследований органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза, щитовидной железы, грудных желез, молочных желез, органов мошонки, мягких тканей, лимфатических узлов

Член Российской ассоциации врачей ультразвуковой диагностики.

Гришина Наталья Ивановна

Кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог, диетолог. Ведет пациентов с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритом, холециститом, гепатитом; колитом; панкреатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, синдромом раздраженного кишечника, пациентов с алиментарным, гормональным и психогенным ожирением (диетическая и лекарственная коррекция). Занимается разработкой диетического питания при различных видах патологии.

Макшанова Елена Владимировна

Врач эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики

Клиника hormone life

Коррекция андрогенного дефицита при хроническом инфекционном простатите как патогенетический метод преодоления неэффективности стандартной антибактериальной терапии на фоне растущей антибиотикорезистентности СКАЧАТЬ

Андрогены и симптомы нарушения функций нижних мочевых путей.

Андрогены и симптомы нарушения функций нижних мочевых путей: исключительно мужская гендерность или нерешенная проблема обоих полов? Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., Греков Е.А., Апетов С.С., Ворслов Л.О., Тишова Ю.А. Термин «симптомы нижних мочевых путей» (СНМП) традиционно подразумевает многообразные клинические проявления нарушений мочеиспускания вследствие различных заболеваний мочевого пузыря и уретры, а у мужчин – еще и предстательной…

Урология в офтальмологии: от невероятного к реальному

Поговорим о том, какова роль офтальмолога в диагностике урологических заболеваний. Почему именно офтальмологическое обследование даст ответы на многие вопросы уролога? В чем общая ряда инфекционных заболеваний этих двух специальностей и почему лечить их нужно совместно? К. Чинёнова: В эфире наша постоянная программа «Взгляд доктора Куренкова. Сегодня у нас в гостях Евгений Александрович Греков, врач-уролог, андролог….

Евгений Греков отвечает на интимные вопросы читательниц.

Советы эксперта Евгения Грекова (сексолог-уролог, заведующий урологическим отделением Клиники профессора Калинченко) Что такое мультиоргазм? Это несколько оргазмов за один половой акт или за ночь? Два оргазма подряд – это уже мультиоргазм? Это череда оргазмов, сменяющих друг друга, их количество может достигать 5-10 за один стандартный по времени половой акт. «Стандартный» – это примерно 10 минут (ну, плюс-минус). Если же на пятидесятой…

Влияние женской андрогенной недостаточности и ее коррекции на нарушение мочеиспускания у женщин в постменопаузе

Влияние женской андрогенной недостаточности и ее коррекции на нарушение мочеиспускания у женщин в постменопаузе Изучение влияния женского возрастного андрогенного дефицита и андрогенотерапии на нарушение мочеиспускания у женщин. Применение тестостерона у женщин в постменопаузе может быть эффективным средством терапии ноктурии и гиперактивного мочевого пузыря. Андрогенная недостаточность, Дефицит андрогенов, Женщина, Нарушение мочеиспускания, Недержание мочи, Половые гормоны, Постменопауза, Урогенитальные расстройства, Цистоуретральная атрофия, Эндокринная система, Эндокринология, Androgenic insufficiency, Cyst uretral atrophy, Endocrine…

Клиника hormone life

Спортивная генетика для молодежи и действующих спортсменов

Риски нарушений костно-суставной системы у спортсменов (6 SNP)

СТОИМОСТЬ 14 000 ₽

Риски дефицита витаминов и микроэлементов у спортсменов

(6 SNP)

СТОИМОСТЬ 15 000 ₽

Риски гормональных нарушений у спортсменов (8 SNP)

СТОИМОСТЬ 17 000 ₽

Полиморфизмы, связанные с особенностями метаболизма у спортсменов (9 SNP)

СТОИМОСТЬ 18 000 ₽

записаться на анализ можно по телефону:

+7(903) 258 — 84 — 55

ДОКТОР В СЕТИ

НАШ АДРЕС

ПН- СБ: 10:00 — 20:00

ВС: 10:00 — 19:00

ВНИМАНИЕ! ПАРКОВКИ НЕТ! Работает эвакуатор

Клиника hormone life

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

1 Клинический анализ крови 700,00 руб.

2 Общий анализ мочи 230,00 руб.

3 Анализ мочи по Нечипоренко 230,00 руб.

3 Фибриноген — 230,00 руб.

4 АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) — 180,00 руб.

5 Тромбиновое время — 330,00 руб.

6 Протромбин (МНО) — 530,00 руб.

7 Тромбоэластограмма — 280,00 руб.

8 РФМК — 280,00 руб.

9 Антитромбин III — 980,00 руб.

10 Коагулограмма (12 показателей) — 3000,00 руб.

1 Группа крови — 1080,00 руб.

2 Резус фактор — 355,00 руб.

3 Антитела к резус-фактору — 520,00 руб.

1 Гепатит A: anti-HAV IgG — 830,00 руб.

2 anti-HAV IgM — 830,00 руб.

3 Гепатит B: HBsAg — 380,00 руб.

4 HBeAg — 380,00 руб.

5 Гепатит C: anti-HCV общ — 480,00 руб.

6 Anti-HCVcorIgM — 830,00 руб.

7 Гепатит E: anti-HEV IgM — 830,00 руб.

8 anti-HEV IgG — 830,00 руб.

9 ВИЧ Anti-HIV 1/2 — 380,00 руб.

10 Сифилис-TPHA — 310,00 руб.

11 Сифилис-RPR — 310,00 руб.

12 Chlamydia trachomatis IgG — 630,00 руб.

13 Chlamydia trachomatis IgA — 630,00 руб.

14 Chlamydia trachomatis IgM — 630,00 руб.

15 Chlamydia pneumoniae IgG — 680,00 руб.

16 Chlamydia pneumoniae IgM — 680,00 руб.

17 Mycoplasma pneumoniae IgG — 680,00 руб.

18 Mycoplasma pneumoniae IgM — 680,00 руб.

19 Toxoplasma gondii IgG — 580,00 руб.

20 Toxoplasma gondii IgM — 580,00 руб.

21 Rubella IgG — 480,00 руб.

22 Rubella IgM — 480,00 руб.

23 Cytomegalovirus IgG — 350,00 руб.

24 Cytomegalovirus IgM — 350,00 руб.

25 Herpes simplex 1 IgG — 350,00 руб.

26 Herpes simplex 1 IgM — 350,00 руб.

27 Herpes simplex 2 IgG — 350,00 руб.

28 Herpes simplex 2 IgM — 350,00 руб.

29 Epstein Barr virus IgG — 350,00 руб.

30 Epstein Barr virus IgM — 350,00 руб.

31 Helicobacter Pylori IgG — 880,00 руб.

32 Helicobacter Pylori IgA — 1030,00 руб.

33 Candida albicans IgG — 350,00 руб.

34 Candida albicans IgM — 350,00 руб.

35 Лямблии IgG/IgM — 120,00 руб.

36 Лямблии IgM — 550,00 руб.

1 Токсокароз IgG — 600,00 руб.

2 Токсокароз IgM — 600,00 руб.

3 Описторхоз IgG — 600,00 руб.

4 Описторхоз IgM — 600,00 руб.

5 Эхинококк IgG — 600,00 руб.

6 Эхинококк IgM — 600,00 руб.

Клиника hormone life

Греков Евгений Александрович

Российский врач-уролог, андролог, эндокринолог, основатель и главный врач Клиники Hormone Life — Первой в России клиники спортивной, репродуктивной AntiAge эндокринологии.

Высшее медицинское образование (специальность «Педиатрия») Евгений Александрович приобрел в Ярославской Государственной Медицинской Академии в 2007 году.

В 2009 году окончил клиническую ординатуру по специальности «Урология» в Ярославской Государственной Медицинской Академии.

С 2010 года работает на кафедре эндокринологии РУДН под руководством Калинченко С.Ю.

В 2019 году окончил курс дополнительной профессиональной переподготовки по специальности «Урлогия» в ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации»

В 2021 окончил клиническую ординатуру по специальности «Эндокринология» на базе Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Является соавтором более 35 научных статей в сфере эндокринологии, гинекологии, урологии, андрологии. Благодаря его научным изысканиям, мужчины расстаются с самыми страшными диагнозами, а основанная им ассоциация по спортивной эндокринологии и спортивной нутрициологии успешно помогает любителям и профессиональным спортсменам.

Кроме того, Евгений — ведущий авторской передачи «Спортивная жизнь с доктором Грековым», «Вопрос андрологу» на Радио Медиаметрикс.

В апреле 2019 доктор Греков дебютировал в качестве телевизионного ведущего в программе «Я стесняюсь своего тела В популярном блоге в Instagram ведет просветительскую работу, дает советы о здоровье и делится с подписчиками историями из жизни. На блог подписано более 35 тысяч пользователей соцсети.

К доктору могут обращаться и мужчины и женщины с проблемами связанными с гормональным дефицитом, дефицитом минералов и витаминов.

Ятрогенный гипогонадизм у мужчин

На онлайн-заседании дискуссионного андрологического клуба «Гипогонадизм у мужчин» уролог, андролог, эксперт в сфере спортивной медицины Евгений Александрович Греков рассказал о применении анаболитических стероидов и ятрогенном гипогонадизме у мужчин.

Е.А. Греков

уролог, андролог, эндокринолог, генеральный директор клиники Hormone Life. (г. Москва)

Прежде всего, Евгений Александрович напомнил о присутствии в МКБ 10 пункта F55 — «Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость», к которому можно отнести в том числе применение анаболитических стероидов. Со своей стороны доктор отметил, что некоторым пациентам — скажем, тренерам в спортзалах или профессиональным бодибилдерам — употребление таких веществ может приносить социальную или экономическую выгоду, однако во многих видах спорта — например боях UFC — их применение запрещено под угрозой дисквалификации.

Вместе с тем употребление анаболиков, особенно бесконтрольное, чревато серьезными последствиями для здоровья вплоть до фатальных. Проблема соревнований по бодибилдингу в том, что на них зачастую никак не оцениваются показатели силы, выносливости и функциональности — лишь параметры внешнего вида спортсменов. Прием анаболитических стероидов без медицинского контроля может ввести к дилатационной кардиомиопатии, стероидным гепатитам, полиорганной недостаточности и смерти.

В российском поликлиническом звене, как подчеркнул Евгений Александрович, сегодня практически нет специалистов, которые могли бы вести пациента, страдающего от недостатка мышечной массы при гипогонадизме. В частности, по этой причине молодые люди часто прибегают к изучению источников в интернете и самоназначениям

Сегодня в распоряжении российских спортивных врачей остается все меньше официально доступных препаратов. В частности, из их числа не так давно исключен ретаболил — анаболитический стероид, применяемый при саркопении. Некоторые фармацевтические компании, в частности молдавская «Балканфарма», продолжают официально выпускать стероидные препараты. Российский «Дальхимфарм» производит тестостерона пропионат — правда, в небольшой дозировке — 50 мг/мл, что, впрочем, подходит для лечения гипогонадизма.

Большую проблему, как подчеркнул Евгений Александрович, представляет распространенная ситуация, когда тренер, человек без медицинского образования, назначает анализы, а также «на глаз» диагностирует и лечит людей. Очень часто таким образом назначаются тамоксифен, клостилбегит, препараты, блокирующие ароматазу, и многие другие средства. При этом антиэстрогены, например, при постоянном приеме негативно влияют на костную ткань, и многие из молодых людей, принимающих их в спортивных целых, позже попадают к врачам с переломами. Часто тренеры и «коллеги» в залах советуют прием препаратов Т3 и Т4, а также глюкокортикоидов без каких-либо опасений

Как отметил Евгений Александрович, нередко проблемой становится даже не сам ятрогенный гипогонадизм, а то, как его пытаются откорректировать. К примеру, после приема хорионического гонадотропина уровни ЛГ и ФСГ могут держаться на нуле некоторое время, однако впоследствии благополучно восстанавливаются самостоятельно. Несмотря на это, для корректировки такой ситуации многие тренеры и спортивные блогеры назначают комбинации тамоксифена с кломифеном плюс витамины, омега 3 и трибестан. Все вместе это вызывает лекарственный гепатит с резким повышением показателей АЛТ и АСТ из-за неприспособленности печени к переработке высоких доз антиэстрогенов.

Помимо этого, некоторые лаборатории, включая сетевые, измеряют уровень тестостерона методом иммунофеоментного анализа (ИФА), который сейчас не должен применяться для гормонов. Таким образом, пациентов вводят в заблуждение, хотя можно было бы воспользоваться более достоверным методом масс-спектрометрии.

В числе жалоб пациентов, которые обращаются к спортивным врачам, обычно недостаток мышечной массы и дряблость кожи, несмотря на регулярное посещение спортзала. Распространенный диагноз — нормогонадотропный гипогонадизм. Грамотно выстроенный режим терапии у них дает обычно очень хорошие визуальные результаты без изменения режима нагрузок.

Наконец, блогеры и самоназванные эксперты в сфере спортивной медицины, как правило, не знают о необходимости генетических исследований, рассматривающих рецепторы, полиморфизм генов и т. д. К примеру, как напомнил Евгений Александрович, такие исследования помогают выяснить причины повышения уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), а не корректировать его стероидами. В заключение доктор поделился планами по созданию Ассоциации экспертов стран СНГ по спортивной эндокринологии и нутрициологии — все необходимые действия для этого уже предприняты, осталось лишь начать регулярную работу.

Гормональные нарушения у женщин: а она и не знала, что гормон бывает жестоким

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?fit=450%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?fit=825%2C550&ssl=1″ />

Гормональный фон — это совокупность гормонов, биологически активных веществ, которые вырабатываются железами внутренней секреции. Задача гормонов — нормализация всех жизненных процессов.

Гормональные нарушения у женщин

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?fit=450%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?fit=825%2C550&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?resize=900%2C600″ alt=»Гормональные нарушения у женщин» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?w=900&ssl=1 900w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?resize=450%2C300&ssl=1 450w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?resize=825%2C550&ssl=1 825w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/Gormonalnyie-narusheniya-u-zhenshhin.png?resize=768%2C512&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» data-recalc-dims=»1″ />

Гормональные вещества вступают в клетках организма в различные биохимические и физиологические реакции. При гормональном сбое происходит разбалансировка в работе желез внутренней секреции, и гормоны начинают вырабатываться недостаточно или избыточно. Следовательно скорость всех реакций в организме, зависящих от данного гормона, повышается или снижается.

Какие гормоны участвуют в работе желез внутренней секреции: вот откуда все наши беды

Многие пациентки, обратившиеся к гинекологу — эндокринологу удивляются, когда им предлагают пройти сразу несколько анализов на гормоны. Они почему-то думают, что их здоровье зависит только от пары-тройки половых гормонов и инсулина. На самом деле эндокринными железами женщины вырабатывается около 70 гормонов. И каждый из них очень важен для организма.

По химическому составу гормональные вещества относят к 3 группам:

Белково-пептидные гормоны воздействуют на корки надпочечников, щитовидной железы, половых желез, стимулируя их работу. Сбой в выработке белково-пептидных гормонов приводит к нарушению в работе различных внутренних органов.

Производные аминокислот продуцируют гормоны, регулирующие деятельность щитовидной железы. L-триптофан синтезирует жизненно важные гормоны, отвечающие за настроение и жизненный тонус человека — гормон сна мелатонин и гормон радости серотонина. Аминокислоты отвечают за тягу к алкоголю и курению, ПМС у женщин, нормальный сон.

Они имеют следующие функции:

Как и когда происходит гормональный сбой: хочется плакать — сходи к гинекологу

Гормональный сбой происходит вне зависимости от возраста женщины. Он характерен как для очень молодых девушек, так и для женщин, достигших определённого возрастного рубежа.

Эндокринная система работает благодаря сигналам, поступающим из подкорки головного мозга, а именно, из гипоталамуса. От него сигнал поступает к гипофизу, одной из эндокринных желез.

Для женщины, если рассматривать только репродуктивную функцию, наибольшее значение имеют три гормона, отвечающих за работу женской половой системы.

Все гормоны взаимодействуют между собой. При переизбытке эстрогена уменьшается количество ФСГ. При недостатке прогестерона увеличивается производство лютеинизирующего гормона. Точно по такому же принципу взаимодействуют гипофиз и гипоталамус.

Гормональный сбой имеет как незначительные (выпадение волос, плаксивость), так и серьёзные последствия (поликистоз яичников, миома матки, бесплодие). Независимо от возраста сбой в работе желез внутренней секреции сопровождается повышением веса, нервозностью, тревожными расстройствами и даже депрессией.

Почему происходят гормональные нарушения у женщин

Среди самых распространённых причин, приводящих к гормональным нарушениям, отмечают хронический стресс, напряжённые отношения в семье и на работе. Во время стресса в организме в повышенных объемах вырабатывается гормон надпочечников кортизол. В обычном состоянии он нужен для поддержания стабильного ритма сердца и тонуса сосудов.

При опасности, реальной или мнимой, кортизол попадает в кровь и подготавливает организм к атаке. Это своеобразный рудимент, доставшийся человечеству от далёких предков. Кортизол помогал пещерным людям моментально реагировать на приближающегося саблезубого тигра. В ходе эволюции такая реакция сохранилась, только теперь опасность представляют не дикие животные, а жизненные обстоятельства.

Любая опасность, физическая или психологическая, вызывают повышение выработки кортизола. Но чаще всего к повышению гормона приводят:

Хронический стресс на протяжении длительного времени. К симптомам переизбытка кортизола относится следующее:

Также при повышении кортизола снижаются силы иммунитета, человек подвержен частым ОРВИ, у него проявляется ВПЧ и другие вирусные заболевания.

Возрастные особенности. Риск гормональных сбоев возрастает в подростковом возрасте, в период беременности и менопаузы.

Наиболее часто встречающиеся разновидности гормональных сбоев

Существуют определённые виды гормональных сбоев, характерных для женщин разного возраста. К наиболее часто встречающимся относятся:

Также к гормональным нарушениям относят избыток или недостаток какого-либо гормона:

Как лечится гормональный сбой

| Проблема | В чём риск | Препараты, средства | Как воздействует |

| Понижен эстроген | Увеличивается хрупкость костей, кожа становится морщинистой и сухой, риск инфаркта и инсульта увеличивается | Премарин Прогинова Красная щётка | Борется с остеопорозом, риском развития сердечнососудистых заболеваний. Курс лечения не должен превышать 2 лет, чтобы не вызвать онкологию |

| Повышен эстроген | Разрастание эндометрия и риск развития злокачественных опухолей груди, матки и яичников | Тамоксифен Кломифен | Препараты блокируют эстрогеновые рецепторы, тестостерон прекращает превращаться в эстрадиол. Соответственно, выработка эстрогена останавливается |

| Повышен тестостерон | Нарушается работа яичников, увеличивается секреция сальных желез, появляются прыщи и угри | Леупролид Спиронолактон Гозерелин | Снижают выработку тестостерона, уменьшают выработку кожного жира, лечат угревую сыпь, борются с излишней волосатостью |

| Понижен тестостерон | Нарушается выработка эстрогена, теряется объём мышц, они становятся дряблыми, набирается лишняя масса тела | Небидо Сустанон 250 Estratest Андрогель | Способствует выработке гормона тестостерона естественным путём |

| Низкий прогестерон | Сильные менструальные кровотечения, невозможность зачатия | Дюфастон Утрожестан Кринон гель | Нормализует менструальный цикл, снимает угрозу выкидыша |

| Повышен прогестерон | Опухоль или киста яичника, возникновение хорионэпителиомы — злокачественной опухоли у плода в период беременности | Тамоксифен Кломифен Мифепристон | Используется как средство медикаментозного аборта, снижает выработку прогестерона, борется с новообразованиями |

| Снижен инсулин | Свидетельствует о развитии сахарного диабета 1 типа | Инъекции инсулина | Восполняет недостающий в организме гормон, расщепляет сахар в крови |

| Инсулинорезистентность | Глюкоза не поступает внутрь клетки, развивается диабет 2 типа | Глюкофаж Сиофор | Глюкоза поступает в клетку в виде энергии, снижается уровень сахара в крови |

| Повышен кортизол | Снижается процент мышечной массы при увеличении количества жировой ткани, повышается уровень глюкозы в крови, развивается остеопороз | Медикаментов не существует, кортизол снижается диетой, спортом и лечением последствий стресса | Организм не находится в состоянии стресса, нормализуется работа ЦНС и надпочечников |

| Понижен кортизол | Тёмные пятна на коже, потеря веса, снижение жизненного тонуса, раздражительность, низкое давление | Инъекции кортизола (только при критическом минимуме гормона в организме) | Нормализуется работа надпочечников, снимаются раздражительность и апатия |

Зачем и куда идти к гинекологу — эндокринологу при гормональных нарушениях

Даже пройдя анализы и выяснив, какие гормоны стали причиной гормонального нарушения, принимать самостоятельно никакие таблетки нельзя. Гинеколог рассматривает не только анализы, а все состояние организма женщины, опираясь на свой опыт и знания.

Также очень важно рассчитать дозировки и дополнить базовые препараты сопутствующими. Ведь повышение или снижение нормы гормональных веществ, даже до нормальных показателей, опять-таки влияет на интенсивность выработки других гормонов — этот процесс должен быть контролируемым.

Сдать анализы на гормоны и получить эффективное лечение гормональных сбоев, вы можете в клинике Диана в Санкт-Петербурге. Цены в нашей клинике одни из самых низких. На комплексное обследование предоставляется скидка.

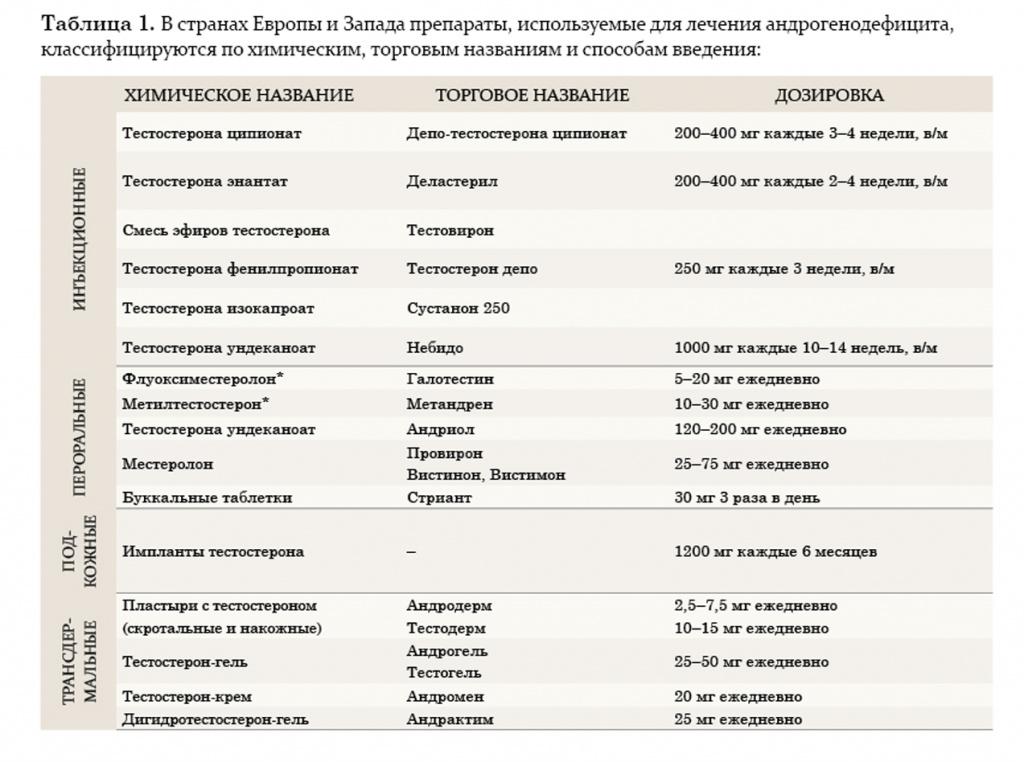

Заместительная гормональная терапия для мужчин с возрастным андрогенным дефицитом

Специализация: урология, андрология

Синдром возрастного андрогенодефицита у мужчин — это нарушение биохимического баланса, возникающее в зрелом возрасте по причине недостаточности андрогенов в сыворотке крови, нередко сопровождающейся снижением чувствительности организма к андрогенам. Как правило, это приводит к значительному ухудшению качества жизни и неблагоприятно сказывается на функциях практически всех систем организма. Естественно, что огромный интерес вызывают вопросы терапии андрогенного дефицита, поскольку именно она ставит сложную задачу перед врачом-клиницистом: выбрать из широкого арсенала методов и препаратов гормональной терапии наиболее оптимальный, сочетающий в себе качество, эффективность, а также удобство в применении.

В настоящее время врачи-урологи и андрологи наиболее часто применяют заместительную терапию тестостероном. Данный метод позволяет решить целый ряд задач: снизить симптомы возрастного андрогенодефицита путем повышения либидо, общей сексуальной удовлетворенности, уменьшить выраженность либо полностью ликвидировать вегетососудистые и психические расстройства. Кроме того, если заместительная терапия тестостероном применяется более 1 года, у пациентов наблюдается повышение плотности костной массы, снижение выраженности висцерального ожирения, а также нарастание мышечной массы. Также после длительного курса лечения нормализуются лабораторные параметры: наблюдается повышение уровня гемоглобина или количества эритроцитов, снижение уровня ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности) и ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) при неизмененном уровне ЛПВП (липопротеинов высокой плотности). Многие авторы считают, что такого эффекта можно достичь, добившись восстановления концентрации тестостерона в крови до нормального уровня (10–35 нмоль/л). Следует также учитывать, что *17α-алкилированные препараты тестостерона флуоксиместеролон и метилтестостерон обладают выраженной гепатотоксичностью, оказывая токсическое и канцерогенное влияние на печень, а также отрицательно воздействуют на липидный спектр крови (резкое повышение уровня атерогенных и снижение уровня антиатерогенных липопротеидов). Поэтому применение этих производных тестостерона в клинической практике было прекращено.

В настоящее время из пероральных препаратов предпочтение отдается тестостерону ундеканоату (Андриол). Указанный эфир тестостерона не подвергается первичному печеночному метаболизму, так как всасывается в лимфатическую систему, минуя печень. После гидролиза тестостерона ундеканоата в лимфатической системе в системный кровоток поступает тестостерон, который оказывает лечебное действие как сам по себе, так и через свои основные метаболиты – дигидротестостерон (ДГТ) и эстрадиол, обусловливающие полный спектр андрогенной активности тестостерона. Таким образом, тестостерона ундеканоат сохраняет свою активность при пероральном применении. Вместе с этим, минуя систему воротной вены и прохождение через печень, тестостерона ундеканоат не оказывает гепатотоксического и гепатоканцерогенного действия. Период полувыведения препарата из плазмы составляет 3–4 часа. В связи с этим режимом дозировки тестостерона ундеканоата является 2-кратный прием в течение суток, это не всегда удобно для пациентов. Исходя из собственного опыта, мы считаем, что Андриол является достаточно мягким препаратом и помогает только в случаях начальных и минимальных проявлений возрастного андрогенного дефицита.

Внутримышечные инъекции пролонгированных эфиров тестостерона также являются широко применяемым методом заместительной терапии у мужчин с гипогонадизмом. Два наиболее известных эфира тестостерона – тестостерона ципионат и тестостерона энантат, имеют похожую фармакокинетику. При внутримышечном введении этих препаратов создается депо, из которого препарат высвобождается в кровеносное русло. В течение первых 2–3 дней после введения уровень тестостерона повышается до супрафизиологических цифр, а затем медленно снижается на протяжении последующих 2 недель до субнормальных значений. Положительной стороной этих препаратов является длительность терапевтического действия. Тем не менее резкие изменения в уровне тестостерона, зачастую ощущаемые самим пациентом в виде подъемов и снижения либидо, общего самочувствия, эмоционального статуса, являются нежелательными качествами данных препаратов. В связи с этим большие надежды возлагаются на новый препарат Небидо (Шеринг), фармакокинетика которого значительно отличается от других эфиров тестостерона. Небидо представляет собой тестостерона ундеканоат и является препаратом, не обладающим пиком повышения концентрации.

На протяжении двух последних десятилетий большое внимание уделяется исследованию преимуществ трансдермального применения препаратов тестостерона. Мошоночные пластыри обладают эффективным действием, и некоторые пациенты считают их наиболее удобным методом лечения. Накожные пластыри наиболее хорошо воспринимаются пациентами и дают эффективный уровень тестостерона в сыворотке крови. Тем не менее существуют некоторые различия между этими двумя разновидностями пластырей относительно их аллергогенного потенциала: при применении накожных пластырей отмечается гораздо большая частота возникновения аллергических реакций и раздражения кожи, чем при применении мошоночных пластырей.

Гель тестостерона обладает всеми преимуществами пластырей и не вызывает развития кожных реакций. Единственный его недостаток заключается в наличии возможности контакта геля с партнершей и недостаточном количестве долговременных исследований по его применению.

Трансдермальный путь введения тестостерона позволяет избежать его первичного метаболизма в печени и инактивации, как это происходит при применении пероральных андрогенных препаратов, а также позволяет имитировать циркадные ритмы высвобождения физиологического немодифицированного тестостерона и его естественных метаболитов, эстрадиола и ДГТ. К тому же терапию с использованием пластырей и геля в случае необходимости можно легко прервать. К положительным моментам этого метода лечения также относится низкий риск возникновения лекарственной зависимости.

Европейский препарат 5-α-дигидротестостерон-гель (ДГТ) хотя и признан эффективным, однако неизвестно, оказывает ли изолированное применение неароматизированного андрогена, каким является ДГТ, такое же действие, как тестостерон, в связи с тем, что метаболиты тестостерона включают эстрадиол. По мнению многих авторов, применение препарата не рекомендуется, так как ДГТ вследствие невозможности превращения в эстрадиол не обладает полным спектром терапевтических свойств тестостерона (например, влиянием на костную ткань и сердечно-сосудистую систему).

Некоторые из препаратов заместительной терапии, такие как тестостерона ундеканоат, ДГТ-гель и мошоночные пластыри, вызывают существенное увеличение концентрации ДГТ в сыворотке крови. ДГТ известен как главный андроген простаты, и в связи с этим проводилось много дискуссий по поводу способности его вызывать заболевания предстательной железы. Однако, несмотря на эти предположения, в последнее 10-летие не зафиксировано данных в пользу увеличения частоты возникновения патологии простаты при назначении препаратов ДГТ.

Таким образом, существует множество препаратов заместительной андрогенотерапии, однако все они имеют те или иные побочные эффекты, а также обладают угнетающим действием на сперматогенез. В последнее время появляется все больше работ, демонстрирующих вторичный характер возрастного андрогенного дефицита. Согласно материалам ВОЗ, получены данные о сохранении секретирующей функции клетками Лейдига у пожилых мужчин, что позволило ученым предложить принципиально новый подход в лечении возрастного андрогенного дефицита, основанный на стимуляции синтеза эндогенного тестостерона.

Однако не стоит забывать, что наряду с абсолютными противопоказаниями для заместительной терапии андрогенами (рак грудной и предстательной желез) существуют и дополнительные (доброкачественная гиперплазия предстательной железы с выраженной обструкцией, пролактинома, полицитемия). К относительным противопоказаниям относятся нарушения сна в виде апноэ, обструктивные заболевания легких, интенсивное курение.

К побочным эффектам андрогенов относятся усиление ночного апноэ, полицитемия, гинекомастия, приапизм, задержка жидкости, повышение АД, отеки, увеличение размеров простаты, торможение сперматогенеза.

То есть сегодня существуют методы лечения возрастного андрогенного дефицита, которые можно разделить на две группы, принципиально различающиеся по механизму действия:

заместительная терапия экзогенными андрогенными препаратами; терапия, стимулирующая синтез эндогенного тестостерона.

Таким образом, можно сказать, что оптимального для всех средства для лечения возрастного андрогенного дефицита у мужчин не существует. И к выбору препарата следует подходить строго индивидуально, учитывая возраст пациента, индекс массы тела, необходимость сохранения сперматогенеза, показатели гематокрита и сопутствующие заболевания.

Возможности медикаментозной коррекции недостатка гормона роста у взрослых

Каковы основные причины соматотропной недостаточности у взрослых? Каковы ее клинические проявления? Какие методы лабораторно подтверждают диагноз? Как известно, гормон роста (ГР) был последним из классических гормонов, который начали применять с

Каковы основные причины соматотропной недостаточности у взрослых?

Каковы ее клинические проявления?

Какие методы лабораторно подтверждают диагноз?

Как известно, гормон роста (ГР) был последним из классических гормонов, который начали применять с целью заместительной гормональной терапии у взрослых. У детей история медикаментозной коррекции низкорослости насчитывает около тридцати лет, ко взрослым же лечение с использованием биосинтетических препаратов ГР впервые было применено около десяти лет назад. В течение многих лет с целью терапии использовался ГР, получаемый из гипофизарных экстрактов, однако в 1985 году, когда были описаны четыре случая болезни Крейтцфельдта — Якоба у реципиентов гипофизарного ГР, использование последнего было запрещено. Это послужило отправной точкой для начала работ по производству биосинтетического ГР [2].

Использование ГР у детей и произошедший параллельно научный прорыв в отношении диагностирования дефицита гормона роста у взрослых привели к появлению в клинической эндокринологии новой нозологии и, соответственно, новых методов обследования и лечения. Ни один конгресс или симпозиум, проходящий в настоящее время, не обходится без докладов, посвященных проблемам диагностики дефицита ГР (ДГР) у взрослых, выявлению нарушений, сопровождающих заболевание, и принципам подбора терапии.

Для того чтобы создать более точное представление о спектре нарушений, развивающихся на фоне соматотропной недостаточности, необходимо кратко напомнить о структуре ГР, механизмах его секреции и влиянии на органы и системы. ГР, синтезируемый соматотрофами передней доли гипофиза, относится к особому семейству пептидных гормонов, в состав которого кроме ГР входят пролактин (ПРЛ) и плацентарный соматомаммотропин человека (СМЧ). Секреция ГР находится под контролем двух гипоталамических гормонов: соматостатина или соматотропин-ингибирующего фактора (СИФ), который оказывает блокирующее действие на синтез и секрецию соматотрофами ГР. Соматотропин — рилизинг гормон (СРГ) — оказывает стимулирующее действие на соматотрофы, что проявляется увеличением продукции ГР.

Как многие гормоны, ГР синтезируется в определенном импульсном режиме, пики секреции приходятся на 22.00 и 4.00 часа.

Несмотря на существование специфических рецепторов ГР, его действие осуществляется посредством специфических факторов, аналогичных по своей структуре инсулину: инсулиноподобного ростового фактора I (ИФР-I) и инсулиноподобного ростового фактора II (ИФР-II). ИФР-I, действуя через собственные рецепторы, оказывает ростовые эффекты преимущественно в постэмбриональном онтогенезе организма. Действие ИФР-II проявляется преимущественно в процессе эмбриогенеза.

Многочисленные исследования, результаты которых публикуются в современных медицинских изданиях, красноречиво свидетельствуют о наличии серьезных нарушений в соматическом и психологическом статусе пациентов с декомпенсированной недостаточностью гормона роста. Эти нарушения характеризуются изменением соотношения жировая/мышечная ткань в сторону снижения удельного веса последней, увеличения удельного веса жировой ткани и сопровождаются висцеральным отложением последней. При проведении денситометрии обнаруживается снижение плотности костной ткани (МПК). Scacchi at al отметили обратно пропорциональную зависимость между индексом массы тела (ИМТ) и периодом полужизни ГР, а также амплитудой секреции ГР. Процент содержания жировой ткани находился в обратной зависимости от интегрального показателя концентрации ГР, определяемого в течение 24 часов.

Со стороны метаболических нарушений необходимо выделить снижение толерантности к углеводам при проведении инсулинтолерантного теста, увеличение продукции инсулина, проинсулина, повышение содержания триглицеридов плазмы крови, липопротеидов низкой и очень низкой плотности [3].

Не до конца изучено влияние недостаточности ГР на увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако при ретроспективном исследовании 333 пациентов с гипопитуитаризмом выявлено, что в течение 22 лет случаи кардиоваскулярной смерти встречались в два раза чаще по сравнению с группой контроля. При проведении эхокардиографии исследователи обнаруживали снижение массы левого желудочка, уменьшение толщины перегородки и задней стенки желудочков, а также снижение фракции выброса левого желудочка.

Еще сравнительно недавно проблема дефицита ГР у взрослых не находила отражения в исследованиях эндокринологов, хотя вопросы, связанные с недостаточностью секреторной функции гипофиза, возникали с того времени, когда были впервые описаны пациентки с синдромом Шиена (Шихана). Данная патология обусловлена развитием инфарктов и кровоизлияний в раннем послеродовом периоде и характеризуется развитием пангипопитуитаризма. Долгие годы пациентки получали заместительную гормональную терапию глюкокортикоидами, тиреоидными гормонами, половыми стероидами, однако при этом продолжали предъявлять неспецифические жалобы на повышенную утомляемость, слабость, немотивированное увеличение массы тела. При попытке исследовать уровень гормонов сыворотки крови с целью выяснения степени компенсации имеющихся нарушений патологических отклонений обнаружено не было, а сниженному уровню ГР не придавали значения. В дальнейшем многочисленные клинические и лабораторные исследования продемонстрировали, что снижение секреции ГР в организме взрослого человека приводит к целому ряду нарушений, которые остаются незамеченными и не имеют такой яркой клинической окраски, как, например, гиперсекреция ГР и развивающаяся вследствие этого акромегалия.

Перечислим причины развития соматотропной недостаточности у взрослых

Количество пациентов, подвергшихся тем или иным вмешательствам на селлярной области, растет год от года, и связано это с повышением разрешающей способности диагностических методов, используемых при обследовании больных, и расширением лечебных возможностей современной медицины. Исходя из этого можно прогнозировать, что количество пациентов, нуждающихся в проведении скринингового обследования ДГР, будет увеличиваться год от года. Современная фармакология, в свою очередь, располагает целым спектром препаратов, призванных компенсировать соматотропную недостаточность; ниже приводится перечень средств, имеющихся на сегодняшний день в отечественной аптечной сети.

«Золотым стандартом» в диагностике ДГР у взрослых справедливо считается инсулинотолерантный тест. Необходимо оговориться, что его проведение возможно только после компенсации вторичного гипотиреоза и вторичного гипокортицизма, в противном случае результаты теста могут быть недостоверными.

В рамках исследования, проведенного в клинике эндокринологии ММА им. И. М. Сеченова и посвященного изучению целесообразности назначения препарата генноинженерного гормона роста взрослым, была обследована группа больных с подозрением на наличие соматотропной недостаточности.

В группу вошли 15 человек в возрасте от 15 до 45 лет: 12 женщин (80%) и трое мужчин (20%). Девять женщин (60%) были прооперированы по поводу макропролактином гипофиза, трое мужчин (20%) и трое женщин (20%) подверглись оперативному вмешательству по поводу краниофарингиомы гипофиза, у одного мужчины (6,7%) при проведении МРТ выявлена агенезия гипофиза. Среди всех обследованных пациентов задержка роста зафиксирована у троих мужчин (20%) в возрасте 16, 21 и 27 лет, оценка роста у них проводилась с использованием таблицы «Перцентильный график роста для мальчиков». У первого пациента рост был равен 148 см, при оценке перцентильных значений величина стандартного отклонения (SDS) составила –3,5. Рост второго и третьего пациентов был равен 145 и 152 см соответственно, но в связи с невозможностью оценить величину SDS исходя из паспортного возраста последняя была рассчитана исходя из костного. В первом случае паспортный возраст ровнялся 13-14 годам и SDS –2, во втором случае костный возраст соответствовал 16 годам и SDS –3. Структура эндокринных заболеваний, выявленных у пациентов с подозрением на соматотропную недостаточность, отражена в табл. 2.

|

| Регуляция секреции гормона роста |

Перед проведением провокационных тестов, направленных на диагностику соматотропной недостаточности, всем пациентам был проведен комплекс лабораторно-диагностических мероприятий для уточнения соматического и гормонального статуса пациентов.

Большинство пациентов получали заместительную гормональную терапию по поводу вторичного гипотиреоза, вторичной надпочечниковой недостаточности, несахарного диабета; у всех было проведено скрининговое исследование концентрации свободного Т4, пролактина, ЛГ, ФСГ, эстрадиола с целью коррекции доз получаемых препаратов.

Исследование соматического статуса предусматривало определение следующих показателей: расчет индекса массы тела (ИМТ), вычисление отношения объем талии/объем бедер (ОТ/ОБ), определение уровня глюкозы, холестерина, триглицеридов, ЛПНП, ЛНВП, АЛТ, АСТ. Проводилось ЭКГ и измерение артериального давления с целью исключения патологии со стороны сердечно-сосудистой системы.

Для оценки качества жизни пациентов с рассматриваемой патологией использовался опросник, разработанный специально для пациентов с дефицитом ГР — QoL-AGHDA (Quality of Life — Assessment of Growth Hormone — Deficiency in Adults) и содержащий 25 вопросов, на которые необходимо было ответить «да» или «нет». Каждый положительный ответ оценивался в один балл; чем больше оказывалась полученная в результате сумма, тем ниже показатель качества жизни.

В ходе обследования были получены следующие результаты.

Нормальные показатели ИМТ (18 30) диагностировано у четырех человек (26,7%). У одного пациента наряду с задержкой роста был выявлен дефицит массы тела, ИМТ составил 15,9 (6,7%). У одной пациентки (6,7%) обнаружен сахарный диабет II типа. Признаки висцерального ожирения выявлены у четырех пациенток (26,7%).

При обследовании у шести пациенток обнаружено повышение гликемии натощак, которое составило 7,025 ± 0,12 ммоль/л; показатели гликемии у 11 пациентов были в пределах нормы и варьировали от 3,6 до 5,5 ммоль/л. Для исключения возможных нарушений углеводного обмена: тощаковой гипергликемии, нарушения толерантности к углеводам, сахарного диабета, гиперинсулинемии всем пациентам был проведен оральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы. При определении гликемии через 2 часа после приема 75 г глюкозы последняя составила 6,6 ± 0,14 ммоль/л. Сахарный диабет был выявлен у одной пациентки (гликемия 11,9 ммоль/л), еще у двоих пациентов определено нарушение толерантности к углеводам (гликемия 8,3 и 9,0 ммоль/л). При исследовании уровня С-пептида сыворотки крови были получены следующие результаты: базальная гиперинсулинемия (>2,5 нг/мл) обнаружена у пяти пациентов (3,33%) и составила 3,89 ± 0,1 нг/мл. Более чем двукратное увеличение концентрации С-пептида через 120 минут после стимуляции отмечено у девяти пациентов (60%) и составило 10,5 ± 0,4 нг/мл. При оценке липидного обмена гиперхолестеринемия выявлена у десяти пациентов (66,6%), гипертриглицеридемия обнаружена у семи пациентов (46,6%).

Всем пациентам был проведен инсулинотолерантный тест с целью подтверждения дефицита гормона роста. В условиях стационара пациентам внутривенно вводился инсулин короткого действия: Humulin R или Actrapid HM, из расчета 0,1 ЕД/кг [1]. Исходно через каждые 15 минут в дальнейшем пациентам проводилось определение гликемии в капиллярной крови и забор крови для последующего выявления уровня гормона роста в сыворотке крови.

В ответ на инсулин-индуцированную гипогликемию у 12 обследованных (80%) концентрация ГР не превысила 5 нг/мл, а составила в среднем 0,76 ± 0,013 нг/мл. У троих на фоне гипогликемии было зарегистрировано повышение уровня ГР до 30,78 ± 0,45 нг/мл.

По результатам проведенного теста девяти пациентам была назначена терапия генотропином (Pharmacia&Upjohn). Двое пациентов с задержкой роста получают препарат в настоящее время, у семи человек завершился шестимесячный курс терапии. При расчете дозы препарата использовались рекомендации Janssen и соавт., дозировка генотропина определялась из расчета 0,018 МЕ/кг для шести пациентов, а для трех пациентов с задержкой роста доза была вычислена из расчета 0,1 МЕ/кг [2].

Спустя 6 месяцев после начала терапии все пациенты прошли повторное обследование. Сколько-нибудь значимых изменений ИМТ отмечено не было, показатель ОТ/ОБ снизился у пяти человек, у двоих он остался на прежнем уровне. У троих пациентов выявлено некоторое снижение концентрации холестерина, составившее 8,4, 9,7 и 26,6% от первоначального уровня. У троих пациентов не определено каких-либо изменений, у одного пациента выявлено повышение концентрации холестерина на 17% от исходного. По показателям содержания триглицеридов выявлены следующие данные: у четверых пациентов снижение ТГ составило 56,4, 47,2, 3,7 и 6,3% от исходного. В одном случае динамики отмечено не было, а у двоих человек зафиксировано повышение концентрации ТГ, составившее 68 и 92% от исходного уровня. Снижение уровня ТГ и холестерина на фоне терапии генотропином подтверждается данными зарубежных исследователей, демонстрирующих нормализацию показателей липидного обмена на фоне заместительной терапии.

Перед началом терапии средний показатель качества жизни составил 12,5 балла, а на последней неделе терапии он снизился до 8,9 балла (необходимо отметить, что, по данным Holmes и соавт., у здоровых пациентов, обследованных в Швеции, он составляет 3,7).

Пациент с задержкой роста за 6 месяцев лечения вырос на 5 см, и его рост на момент окончания терапии составил 157 см.

Среди зафиксированных пациентами побочных эффектов чаще всего встречались: отеки, артралгии и миалгии, которые развивались на 3-6-й неделе терапии; о них сообщили четверо пациентов. Аналогичные данные демонстрируют и зарубежные исследователи, проводившие наблюдения за более многочисленными группами пациентов, получавших ГР.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Литература

1. Алгоритмы диагностики и лечения болезней эндокринной системы/ Под ред. И. И. Дедова, 1997.

2. Дедов И. И., Тюльпаков А. Н., Петеркова В. А. Соматотропная недостаточность, 1998.

3. Monson J. P. Growth Hormone Therapy. Oxf, 1999. Р. 93-103.

Зачем нужна заместительная гормональная терапия женщине после 50 лет — риски и эффекты

Зачем нужна заместительная гормональная терапия женщине после 50 лет — риски и эффекты

С увеличением продолжительности жизни увеличивается и количество пожилых людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни женщин к 2031 году достигнет 85 лет. Таким образом, женщина проживет почти треть своей жизни после менопаузы. Поэтому важно понимать, что менопауза является еще одним естественным и качественным этапом в жизни.

Что такое менопауза? Это не болезнь?

Менопауза — это физиологический период жизни для всех женщин, который наступает в среднем в возрасте 51,3 года. Это серьезное потрясение в организме, где снижение выработки эстрогена и прогестерона может привести к появлению множества симптомов, которые ухудшают качество жизни.

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фазы-менопаузы.jpg?fit=450%2C267&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фазы-менопаузы.jpg?fit=800%2C475&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B.jpg?resize=800%2C475&ssl=1″ alt=»Фазы менопаузы» width=»800″ height=»475″ srcset=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фазы-менопаузы.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фазы-менопаузы.jpg?resize=450%2C267&ssl=1 450w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фазы-менопаузы.jpg?resize=768%2C456&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 800px) 100vw, 800px» data-recalc-dims=»1″ /> Фазы менопаузы

Женские половые гормоны, эстрогены и прогестерон в основном вырабатываются фолликулами яичников. Максимальное количество фолликулов находится в яичниках плода, еще в утробе матери. При рождении их число уже меньше, и впоследствии постоянно сокращается.

Примерно к 50 годам функция яичников постепенно прекращается, а баланс и синтез секретируемых гормонов нарушается. Овуляция в яичниках происходит реже или полностью исчезает, что означает, что желтое тело, вырабатывающее прогестерон, больше не формируется, что снижает его уровень в организме. Эстрогены все еще производятся, это приводит к относительному избытку эстрогенов. Следствием процесса становится нерегулярный менструальный цикл и дисфункциональные кровотечения.

Симптомы ранней менопаузы часто возникают еще в предменопаузе. Это вазомоторные симптомы, такие как:

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Головная-боль.jpg?fit=450%2C253&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Головная-боль.jpg?fit=900%2C506&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i0.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C.jpg?resize=900%2C506&ssl=1″ alt=»Головная боль» width=»900″ height=»506″ srcset=»https://i0.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Головная-боль.jpg?w=900&ssl=1 900w, https://i0.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Головная-боль.jpg?resize=450%2C253&ssl=1 450w, https://i0.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Головная-боль.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» data-recalc-dims=»1″ /> Головная боль

Также возможны психологические симптомы:

В этот период женщина часто не связывает вышеуказанные психологические жалобы с надвигающейся менопаузой и поэтому обращается не к гинекологу, а к терапевту. Врач назначает седативные средства или антидепрессанты. Это не правильно: при симптомах менопаузы нужно идти в гинекологическую клинику и лечить гормональные проблемы, а не их последствия.

В 2013 году Британское общество менопаузы (англ. British Menopause Society) рекомендовало врачам консультировать по вопросам здоровья и здорового образа жизни всех женщин около 50 лет. А также для каждой пациентки составлять индивидуальный план лечения в период менопаузы и в последующий период, таким образом обеспечивая более долгую и здоровую жизнь. Подчеркивается, что наибольшая возможность профилактики негативных симптомов — это ранняя менопауза.

Рекомендации Британского общества менопаузы гласят, что даже кратковременное использование гормонов методом ЗГТ в начале менопаузы улучшает настроение и снимает депрессию. В этом случае срабатывает так называемый эффект домино из-за исчезновения вегетативных симптомов и прямого антидепрессивного эффекта. Психиатрическое консультирование рекомендуется женщинам, страдающим жесткой депрессией или когда нет улучшения после лечения гормонами.

С годами запасы фолликулов истощаются, и вырабатывается все меньше и меньше эстрогена, поэтому на основе обратной связи гипофиз выделяет еще больше фолликулостимулирующих (ФСГ) и лютеинизирующих (ЛГ) гормонов. Даже стимулированный яичник перестает выделять половые гормоны (эстроген и прогестерон) — наступает менопауза.

В среднем через 3-5 лет после наступления менопаузы промежуточные симптомы включают урогенитальные расстройства:

Частое и болезненное мочеиспускание

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Частое-и-болезненное-мочеиспускание.jpg?fit=401%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Частое-и-болезненное-мочеиспускание.jpg?fit=734%2C550&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg?resize=900%2C674&ssl=1″ alt=»Частое и болезненное мочеиспускание» width=»900″ height=»674″ srcset=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Частое-и-болезненное-мочеиспускание.jpg?w=900&ssl=1 900w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Частое-и-болезненное-мочеиспускание.jpg?resize=401%2C300&ssl=1 401w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Частое-и-болезненное-мочеиспускание.jpg?resize=734%2C550&ssl=1 734w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Частое-и-болезненное-мочеиспускание.jpg?resize=768%2C575&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» data-recalc-dims=»1″ /> Частое и болезненное мочеиспускание

Атрофия соединительной ткани и нарушение синтеза коллагена приводят к выпадению волос, переломам ногтей, истончению и сухости кожи, болям в костях и суставах. Эти признаки относятся к симптомам позднего климакса, остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям, старческой деменции (слабоумию).

Этот период каждая женщина переносит индивидуально. Поскольку основной причиной этих симптомов является недостаток половых гормонов, наиболее эффективным лечением для улучшения качества жизни женщины будет лечение гормонами. В гинекологии для уменьшения симптомов дефицита эстрогена применяется комбинация эстрогена (E) и эстрогена / прогестина (E / P).

Современный подход к гормональному лечению женщин в менопаузе

В 2002 г. в рамках Инициативы по охране здоровья женщин было проведено исследование, изучающее эффективность лечения гормонами в постменопаузе. Были выделены две группы пациенток: для первой назначили комбинацию конъюгированных эстрогенов (KE) и ацетата медроксипрогестерона (MPA), другой давали только KE.

После публикации первых результатов некоторые гинекологи перестали назначать гормонотерапию, заменив лечение различными БАДами, фитоэстрогенами и даже препаратами сои, считая, что они будут подавлять постменопаузальные симптомы. Естественно, что такое лечение не может быть эффективным.

Повторный анализ результатов исследования выявил причины, приведшие к отрицательным результатам:

Тогда как у женщин, находившихся в постменопаузе менее 10 лет и получавших грамотно подобранную комбинацию KE / MPA, была зафиксирован более низкая частота сердечно-сосудистых заболеваний, чем у женщин, получавших плацебо. А в группе пациенток 50-59 лет, принимающих только KE, было отмечено снижение риска ССЗ сразу на 50% по сравнению группы с плацебо.

Мета-анализ 24-х клинических испытаний подтвердил кардиозащитное действие эстрогенов. Поэтому в рекомендациях Североамериканского общества менопаузы уже в 2012 году говорится, что женщины, начинающие лечение эстрогенами во время менопаузы, снижают риск рака груди и заболеваний сосудов и сердца.

Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Тромбоз-глубоких-вен.jpg?fit=450%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Тромбоз-глубоких-вен.jpg?fit=822%2C550&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BD.jpg?resize=900%2C602&ssl=1″ alt=»Тромбоз глубоких вен» width=»900″ height=»602″ srcset=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Тромбоз-глубоких-вен.jpg?w=900&ssl=1 900w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Тромбоз-глубоких-вен.jpg?resize=450%2C300&ssl=1 450w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Тромбоз-глубоких-вен.jpg?resize=822%2C550&ssl=1 822w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Тромбоз-глубоких-вен.jpg?resize=768%2C514&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» data-recalc-dims=»1″ /> Тромбоз глубоких вен

Окончательный вывод ученых: риск рака груди, связанный с гормональным лечением, низкий. В заявлении Международного общества менопаузы упоминается менее 1 случая на 1000 женщин в течение года использования. Риск возрастает при постменопаузальном ожирении, низкой физической активности или повышенном потреблении алкоголя.

Здоровым женщинам до 60 лет (10-летний период постменопаузы) не следует беспокоиться о рисках гормонотерапии, поскольку риск рака груди не увеличивается в течение первых 5-7 лет лечения. При этом доказано, что с лучшим профилем риска рака груди связаны микронизированный прогестерон или дидрогестерон при использовании с эстрадиолом, чем синтетические прогестагены. Общество эндокринологов США пришло к выводу, что ЗГТ не увеличивает риск рака груди при приеме гормонов в течение 5 лет или меньше.

В настоящее время исследований, однозначно и четко показывающих влияние ЗГТ на развитие или риск рака яичников нет. Но следует отметить важные преимущества ЗГТ в снижении риска рака толстой кишки.

Осложнения тромботической эмболии повышают риски перорального приема гормонов. Наибольший риск возникает в первый год использования. Поэтому перед назначением лекарств важно оценить медицинский и семейный анамнез венозной тромбоэмболии, ожирения и запланированного хирургического лечения. Если выявлен повышенный риск, выбираются трансдермальные препараты эстрогена, а микронизированный прогестерон или дидрогестерон выбираются из более безопасных прогестинов.

Гормоны не используются для первичной или вторичной профилактики инсульта, поскольку они увеличивает риск инсульта у женщин старше 60 лет.

Режим приема гормонов при менопаузе

Если последняя менструация была менее чем за год до начала ЗГТ, терапия является циклической, т. е. эстрогены вводятся непрерывно, а прогестагены — в течение 12–14 дней, после чего следует кровотечение. Следует иметь в виду, что лечение, проводимое циклически более 5 лет, незначительно увеличивает риск рака эндометрия.

Гормоны используются на постоянной основе, если последняя менструация была более года назад или, если женщина принимает циклическую гормональную терапию более года и хотела бы перейти лечение без ежемесячных кровотечений. Постоянное использование гормонов имеет более низкий риск рака эндометрия.

Фемостон — один из вариантов лечения симптомов у женщин в менопаузе

Чтобы понять, как работает ЗГТ, можно рассмотреть действие препарата, часто назначаемого в Европе. Фемостон — это лекарство, содержащее гормоны — микронизированный 17β-эстрадиол и дидрогестерон.

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фемостон.jpg?fit=406%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фемостон.jpg?fit=744%2C550&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD.jpg?resize=900%2C665&ssl=1″ alt=»Фемостон» width=»900″ height=»665″ srcset=»https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фемостон.jpg?w=900&ssl=1 900w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фемостон.jpg?resize=406%2C300&ssl=1 406w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фемостон.jpg?resize=744%2C550&ssl=1 744w, https://i1.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Фемостон.jpg?resize=768%2C567&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» data-recalc-dims=»1″ /> Фемостон

Существует 3 различных фармацевтических формы препарата с различной дозировкой, подбираемой гинекологом индивидуально.

Например, Фемостон 1 мг / 10 мг представляет собой циклическое лечение в низких дозах, т.е. эстрогены вводятся непрерывно, а гестагены — в течение 14 дней. После их приема у пациентки возникает кровотечение. В пачках содержится 28 таблеток, принимаемых по 1 таблетке без перерыва. Каждая таблетка содержит 1 мг 17β-эстрадиола, а последние 14 таблеток содержат 10 мг дидрогестерона. Препарат применяют, если последняя менструация была менее года до начала лечения. Такое сочетание гормонов обычно хорошо переносится. Побочные реакции возникают редко. Среди них распространены: головная боль, боль в спине, животе или груди, гиперчувствительность молочных желез.

Непрерывный режим гормонотерапии используется, если последняя менструация была более чем за год у женщин в менопаузе или более чем за 2 года до наступления преждевременной недостаточности яичников. В этом случае лекарство содержит 28 таблеток. Каждая таблетка содержит одинаковое соотношение 17β-эстрадиола и дидрогестерона. Препарат принимают ежедневно по 1 таблетке без перерыва.

Такой вариант лечения показан для женщин, страдающих от симптомов дефицита эстрогена, или для профилактики остеопороза у женщин с повышенным риском переломов, которые не переносят или которым запрещено принимать другие лекарства для профилактики остеопороза. Защитный эффект на кости зависит от дозы эстрогена. Исследования показали, что гормоны, вводимые во время перименопаузы, оказывают длительное защитное действие на кости в течение многих лет даже после отмены.

Какую дозу препаратов для ЗГТ выбрать? Общее правило состоит в том, что оптимальная доза и продолжительность лечения подбираются индивидуально с учетом тяжести симптомов и реакции на назначенное лечение.

Часто лечение начинают с самой низкой, но эффективной дозы эстрогена, т.е. препарата, содержащего 1 мг эстрадиола 17-β. Если симптомы сохраняются в течение примерно 2–3 месяцев, дозу увеличивают. Большинству женщин достаточно низких доз эстрогена в 1 мг, чтобы облегчить симптомы. Очень низкие дозы эстрадиола 0,5 мг эффективны для контроля субъективных симптомов и поддержания минеральной плотности костей у женщин в постменопаузе.

Согласно заявлению Международного общества менопаузы, дидрогестерон, входящий в состав препаратов для ЗГТ, связан с лучшим профилем риска рака груди, чем синтетические гестагены. Но ЗГТ в любом случае не следует применять женщинам с диагнозом:

» data-medium-file=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Рак-груди.jpg?fit=450%2C253&ssl=1″ data-large-file=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Рак-груди.jpg?fit=900%2C506&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A0%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8.jpg?resize=900%2C506&ssl=1″ alt=»Рак груди» width=»900″ height=»506″ srcset=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Рак-груди.jpg?w=900&ssl=1 900w, https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Рак-груди.jpg?resize=450%2C253&ssl=1 450w, https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Рак-груди.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» data-recalc-dims=»1″ /> Рак груди

Ключевые моменты заместительной терапии гормонами

Баланс риска и пользы от гормонозаместительного лечения:

Важно ежегодно оценивать соотношение польза и риски. Если симптомы сохраняются после 5 лет приема гормонов, преимущества продолжения лечения перевешивают риски.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.

Гормон роста

Дата публикации: 6 апреля 2022 г.

Время прочтения: 5 минут

Ни один человек не может нормально жить без нормального уровня соматотропного гормона. Чаще всего его называют гормоном роста. Это активный белок, который занимает в организме важное место по части обмена вещества и выработки новых клеток. Синтез его происходит в гипофизе, благодаря чему воздействуют на процессы непосредственно из мозга.

О гормоне

В организме человек формируется огромное количество химических соединений, которые управляют процессами развития организма, регулируют работу важных для жизнедеятельности желёз, контролируют обмен веществ. Соматотропный гормон роста формируется в гипофизе под непосредственным контролем гипоталамуса. Он отвечает за рост организма, регулирование обменных процессов, в том числе расщеплении белков, жиров и углеводов, а также работу желез внутренней секреции.

Самые большие концентрации соматотропина наблюдаются в детском возрасте, когда малыш активно растёт. Дефицит гормона роста влечёт за собой отставание ребёнка в процессе роста от сверстников. В запущенных случаях это может повлечь задержки общего развития, что чревато опасными последствиями.

Важно отметить, что переизбыток соматотропина также приводит к нежелательным последствиям. В данном случае ребёнок обгоняет сверстников по всем параметрам и рост не прекращается даже после завершения периода полового созревания. Это может перерасти в гигантизм или акромегалию.

Максимальные дозы синтеза гормона роста происходят в период с рождения малыша до окончания пубертатного возраста. Однако за его концентрацией важно следить и во взрослом периоде. Он отвечает за многие важные процессы в организме, в том числе выработку клеток, формирование тканей и правильный обмен веществ.

Функции

Соматотропин выполняет ряд важных функций для поддержания здоровья человека. Это процессы, без которых невозможна нормальная жизнедеятельность человека, а также восстановление после стрессов, физических нагрузок и других неприятных последствий.

Расщепление жиров

Гормон роста вырабатывается в ночное время, когда организм отдыхает. Происходит так потому, что в дневные часы человеку хватает потребляемых с пищей углеводов. Они дают энергию. В ночные часы активно вырабатывается соматотропин, расщепляя отложения жиров. Именно поэтому после пробуждения мы выглядим несколько худее, чем в течение дня.

Но данные процессы не работают, если человек предпочитает плотно поесть перед сном или лечь спать позже обычного. Чтобы соматотропин вырабатывался в соответствии с природной функцией, важно соблюдать ряд правил:

Расщепляя жиры, гормон вырабатывает нужную нам энергию. При этом в переработку идут даже отложившиеся давно жиры, застоявшиеся в организме. Человек «худеет» не прилагая к этому особых усилий.

Поддержание упругости кожи

Участие в регенерации тканей, а также усиленная выработка белка помогает поддерживать кожу в тонусе и активно поддерживать кожу в тонусе. Она подтягивается, становится более упругой и ровной, замедляется процесс появления морщин.

Увеличение силы мышц и прочности костей

Под воздействием гормона роста и при достаточном количестве его выработки гипофизом происходит укрепление мышц и костей, они становятся более упругими и эластичными, дольше сохраняют «молодость». Существенно уменьшается риск развития остеопороза, в результате которого минеральные вещества вымываются из костей. Также сокращается риск переломов.

Благодаря спортивным тренировкам можно усилить процесс укрепления, так как при физических нагрузках соматотропин вырабатывается сильнее и быстрее.

Чтобы походить с помощью выработки гормона роста и занятий в фитнес-центре, обязательно отказаться от употребления перед тренировкой шоколада, а также сладких напитков, кофе и чая. Они являются источниками поступления в организм углеводов, которых будет достаточно на взятие нагрузок. Выработка соматотропина будет приостановлена.

Регулировка жирового обмена

Гормон роста регулирует и снижает выработку вредного холестерина, который способен оседать на стенках сосудов и провоцировать развитие атеросклероза, инфарктов, инсультов, нарушений сосудистой системы.

Функции гормона роста достаточно обширны. Он расщепляет поступающие в организм вещества и энергетически подпитывает органы и ткани. В результате нормальной работы синтеза гормонов происходит укрепление организма в целом, появляется упругость костей, тканей, нормализация метаболизма.

Нормативные показатели

Пациенты любого возраста могут быть исследованы на количественное содержание гормона в сыворотке крови. Для этого достаточно посетить ближайшую лабораторию для забора биоматериала. Анализ назначается в следующих случаях:

Чтобы показатели секреции гормона роста были качественными, важно правильно подготовиться к посещению лаборатории. Для этого соблюдают режим голодания от 8 до 12 часов, без употребления кофе, чая, сладких соков и газировки. Можно пить только чистую питьевую воду без газа.

Обязательно воздержаться от физических и эмоциональных перегрузов хотя бы за сутки до исследования, а также от курения не менее чем за три часа до сдачи крови. Перед забором венозной крови рекомендуется посидеть в состоянии покоя не менее получаса перед кабинетом лаборантов.

Существуют таблицы, которые определяют референсные значения гормона роста. Стоит ориентироваться на них при оценке результата, но заниматься самолечением категорически запрещено. Диагностику и назначение соответствующей терапии проводит только врач.

Уровень инсулиносвязанного гормона изменяется в зависимости от пола и возраста пациента. Здесь даются подробные таблицы с усреднёнными значениями:

| Возраст и пол пациента | Концентрация (нг/мл) |

| женщины от 16 до 19 лет | 176–249 |

| мужчины от 16 до 19 лет | 57–425 |

| пациенты в возрасте от 19 до 22 лет | 105–345 |

| граждане в возрасте от 23 до 25 лет | 107–367 |

| люди от 26 до 30 лет | 88–537 |

| пациенты от 31 до 35 лет | 41–246 |

| пациенты 36 – 40 лет | 57–241 |

| пациенты 41 – 45 лет | 43–210 |

| граждане от 46 до 50 лет | 75–196 |

| от 51 до 55 лет | 55–250 |

| пациенты от 56 до 60 лет | 35–200 |

| пациенты от 61 до 65 лет | 50–187 |

| пациенты от 66 до 70 лет | 37–220 |

| пожилые люди от 71 до 80 лет | 25–200 |

| люди старше 80 лет | 17–325 |

В целом у взрослого населения показатель выработки соматотропина у женщин должен быть ниже 8 мкг/л, у мужчин – до 3 мкг/л.

Повышенные и пониженные значения: как с ними бороться

Если гормон роста вырабатывается некорректно, в этом случае идёт речь о понижении или повышении количественных значений. Увеличение показателей соматотропина наблюдается в случае алкоголизма или соблюдения диеты пациентом. Показатели меняются также при активных физических нагрузках.

Речь может идти о гигантизме и акромегалии, если количественные значения сильно превышают норму выработки гормона. Чрезмерный синтез соматотропного гормона приводит к усиленному росту в детском и подростковом возрасте. При этом пропорции тела сохраняются.

Акромегалия представляет собой рост, но только уже не костей и тканей, как у подростков, а внутренних органов, так как наблюдается у взрослых пациентов. Увеличивается их размеры и вес, что создаёт существенные проблемы для нормальной жизнедеятельности. Всё это указывает на то, что гормон роста в крови повышен.

Также повышение уровня вырабатываемого железой гормона роста происходит после перенесённых травм и операций. В этот момент организму нужна активная стимуляция клеток и рост новых для поддержания здоровья организма и его восстановления. Самототропин вырабатывается в усиленном режиме, наблюдается избыток гормона роста.

Недостаток вещества характеризуется задержкой в росте и общем развитии. Нужна срочная помощь, чтобы не спровоцировать отклонения у ребёнка. У взрослых сниженные показатели также опасны, так как могут спровоцировать развитие различных заболеваний, к примеру, остеопороз.

Чтобы восполнить недостаток гормона роста, следует наладить режим сна и отдыха. Действительность такова, что наибольшая концентрация соматотропина наблюдается в ночной период. Поэтому ложиться спать нужно не позднее 22 часов, предварительно подготовившись и отложив гаджеты.

Важно правильно и сбалансированно питаться. Нельзя отказывать себе в потреблении белка, содержащегося в мясе и рыбе. Повысить уровень гормона можно также за счёт умеренных физических перегрузов.

После консультации с доктором можно перейти на приём лекарственных препаратов и аминокислот. Важно не заниматься самостоятельным, бесконтрольным приёмом, чтобы не навредить организму.

Советы от врачей

Железа, вырабатывающая гормон роста, должна работать как часы, в противном случае качество жизни будет существенно снижено. Чтобы этого не произошло, обязательно наладить режим дня. Следует вовремя ложиться спать и высыпаться положенное время, качественно отдыхать и заниматься спортом. Умеренные физические нагрузки способствуют питанию мышц и формированию правильного мышечного каркаса.

Режим питания и сбалансированность продуктов – один из ключевых моментов. В организм пациента должно поступать достаточное количество белков, жиров и углеводов. Не стоит есть перед сном или переедать в течение дня, рекомендуется придерживаться «правильного» питания с полезными продуктами.

При подозрении на отклонения в нормативах содержания соматотропного гормона рекомендуется незамедлительно обратиться к доктору и получить назначение на анализ крови. Лабораторное исследование покажет, необходима ли человеку восстановительная терапия.

Справиться с патологическим недостатком или переизбытком соматотропина можно только с помощью отслеживания лечащего доктора. Самостоятельное лечение или бесконтрольный приём аминокислот способен привести к обратному результату. Не стоит заниматься самолечением, даже если уже сданы все анализы и по протоколу исследования видны нарушения нормативного содержания гормона роста.

«Квартет здоровья» — новая концепция современной профилактической медицины

Изложена концепция «Квартета здоровья» как важной составляющей современной профилактической медицины, направленной на увеличение продолжительности и качества жизни. Концепция основывается на понимании патогенетических механизмов клеточного старения и пред

There is a concept of the «Health quartet» as an important component of modern preventive medicine, aimed at increasing the duration and quality of life reported in this article. The concept is a complex metabolic therapy based on an understanding of thepathogenic mechanisms of cellular aging.