Цифровизация школы что это

Семь задач цифровизации российского образования

Цифровизация затрагивает все отрасли экономики, и те, кто уверен, что консервативной сферы образования она не коснется, глубоко ошибаются, уверены авторы доклада «Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования». Документ подготовлен к российско-китайской образовательной конференции, которая прошла в Москве на базе НИУ ВШЭ в сентябре 2019 года.

Многие педагоги, пишут авторы доклада, до сих пор уверены, что цифровизация — не более чем очередная «модная тема», которая пройдет, тогда как «вечные ценности» образования как самого стабильного общественного института останутся прежними. «Но современная система образования появилась и менялась под влиянием перемен в обществе, вызванных предыдущими промышленными революциями», — отмечается в докладе. Поэтому неудивительно, что грядущая Четвертая промышленная революция (она же Индустрия 4.0) оставит на истории образования неизгладимый след. Причем, скорость перемен на этот раз будет еще выше.

Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу. Применительно к России авторы доклада выделяют семь задач, которые государство и общество должны решить на пути к этой цели. Все они должны решаться единовременно и скоординированно.

Мечты о новой школе: какую стратегию цифровой трансформации подготовили для образования

В будущем нас ждут ИИ-помощники учителей, цифровые портфолио школьников и онлайн-курсы вместо учебников.

Катя Павловская для Skillbox Media

Разработанные образовательными ведомствами документы — две из одиннадцати отраслевых стратегий цифровой трансформации, подготовленных Правительством России по поручению президента.

Обозреватель Skillbox Media. Магистр по научной коммуникации, интересуется социологией науки, историей и будущим образования.

Зачем оцифровывать школы

В стратегии перечислено несколько проблем, которые можно решить за счёт цифровой трансформации:

С учётом таких проблем, говорится в стратегии, крайне сложно продолжать работу школ при форс-мажорах, предлагать учащимся разнообразный верифицированный цифровой контент, обоснованно формировать индивидуальные траектории обучения и цифровые портфолио учеников. Что же предлагает Минпросвещения для решения этих проблем?

Какие сервисы планируется разработать

В структуре стратегии выделяется так называемый большой межведомственный проект «Цифровая трансформация отрасли „Образование (общее)“». Минпросвещения будет управлять им совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. За реализацию отвечает подведомственный Минпросвещения Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО). Участвуют министерства культуры и спорта, а также Рособрнадзор. Как иные возможные участники указаны субъекты федерации и ИТ-компании. Об источниках финансирования в стратегии говорится только, что проект планируется реализовать за счёт федерального бюджета, но необходимый для этого объём средств не указан.

В составе проекта — шесть стратегических инициатив по разработке цифровых сервисов с 2021 по 2030 год.

1. К сервису «Библиотека цифрового образовательного контента», где будет содержаться базовый и вариативный верифицированный контент, к 2030 году должны получить доступ все учащиеся и педагоги. Предполагается, что уже к 2024 году треть всех уроков будет проводиться с использованием современных цифровых материалов. Составители стратегии рассчитывают, что сервис позволит одновременно реализовывать образовательные программы углублённого уровня, выстраивать индивидуальные образовательные траектории и повышать профессиональные компетенции педагогов. О судьбе бумажных учебников и тетрадей документ ничего не говорит.

2. «Цифровой помощник ученика», судя по описанию, должен быть рекомендательной системой, которая будет составлять для учащихся персонализированные подборки учебных материалов и планы обучения на основе цифрового профиля. Выгрузку данных для профилей планируется организовать уже в этом году, возможность предоставлять подборки по запросу — к 2024 году. Полноценный «цифровой органайзер» для планирования обучения должен появиться к 2030 году. В стратегии подчёркивается ориентация на саморазвитие и самообразование — например, ученики должны проходить самообследование на выявление интересов и склонностей и вести самодиагностику того, как они осваивают образовательную программу.

3. Сервис «Цифровое портфолио ученика» похож по описанию на анонсированную Рособрнадзором платформу «Мои успехи». С согласия родителей он будет фиксировать образовательную траекторию и все достижения ученика. По данным сервиса можно будет сформировать пакет документов для поступления в вуз или колледж. Согласно стратегии, эти функции будут доступны к 2024 году. А в 2030 году, по плану, школьник сможет управлять образовательной траекторией на основе бесшовного перехода между разными сервисами и с использованием технологий искусственного интеллекта.

4. Сервис «Цифровой помощник родителей» станет каналом взаимодействия школы и родителей, в том числе обеспечит обмен мгновенными сообщениями с учителями. Первым, уже в 2021 году, должен заработать сервис автоматизированной записи в школу. К 2024 году родители смогут записывать детей в школы, сады и на программы дополнительного образования по принципу «4 ОК» (то есть без лишних поисков и кликов). К 2030 году в систему должны добавиться олимпиады, конкурсы, соревнования, государственные экзамены и получение документов об образовании.

5. Задача сервиса «Цифровой помощник учителя» — автоматизировать за счёт систем искусственного интеллекта часть работы педагогов: проверку всех домашних заданий, для которых это возможно (по оценке стратегии, их более 50% — этого показателя планируется достичь к 2030 году) и планирование рабочих программ. Другой частью сервиса должна стать система повышения квалификации педагогов в онлайн-формате. Цифровые курсы должны стать доступны учителям уже в 2021 году, к 2024-му каждому должен предлагаться перечень необходимых именно ему программ, а к 2030-му сервис должен стать проактивным, то есть предугадывать потребности и запросы педагогов.

6. Информационная система управления в образовательной организации подразумевает переход на безбумажные технологии к 2024 году. Предполагается, что 90% документооборота перейдёт в электронный вид. К 2030 году все управленческие решения, сказано в стратегии, должны приниматься на основе анализа «Больших данных» интеллектуальными алгоритмами. Кстати, практически все показатели реализации стратегии планируется оценивать уже не по самоотчётам школ, а по данным из аналитических подсистем в новых сервисах.

Какого результата ждут от всего этого

Главная цель — чтобы школьникам во всех регионах России стал доступен качественный и, что очень важно, верифицированный цифровой образовательный контент, а также сопутствующие сервисы. Ожидается, что все образовательные программы общего образования можно будет реализовывать с применением электронного обучения через единую систему Минпросвещения, интегрированную с региональными ресурсами.

Согласно стратегии, это пойдёт на пользу всем сторонам образовательного процесса:

В образовательном сообществе на документ Минпросвещения, как и на аналог от Минобрнауки, отреагировали с недоверием. С одной стороны, сейчас только в 37% российских школ подключён скоростной интернет — значит, остальным школам ещё далеко до автоматизированной системы управления с отгрузкой данных. С другой стороны, в ставке на автоматизацию многие видят угрозу для занятости учителей: а нужен ли будет педагог, когда персонализацию, обратную связь и сбор достижений ученика возьмёт на себя ИИ? Этого опасаются, например, в профсоюзе «Учитель».

Как всё будет на самом деле, покажет время: это не первые и, вероятно, не последние проекты цифровизации образования.

Удаленки.net

Чем отличается Цифровая образовательная среда от дистанционного обучения? Ждет ли школы тотальное погружение в онлайн? Почему аргумент «мы и без компьютеров учились хорошо» уже не работает? В Минпросвещения опровергли восемь самых популярных мифов о дистанционном обучении, которые ходят в соцсетях и родительских чатах.

МИФ 1

Почему тогда родился этот миф? Просто во время вынужденного дистанционного обучения многие школы начали пользоваться новой инфраструктурой, которая уже создается. Отсюда и путаница.

МИФ 2

Это неправда! Никто не собирается вводить дистанционное обучение для всех школьников на постоянной основе.

МИФ 3

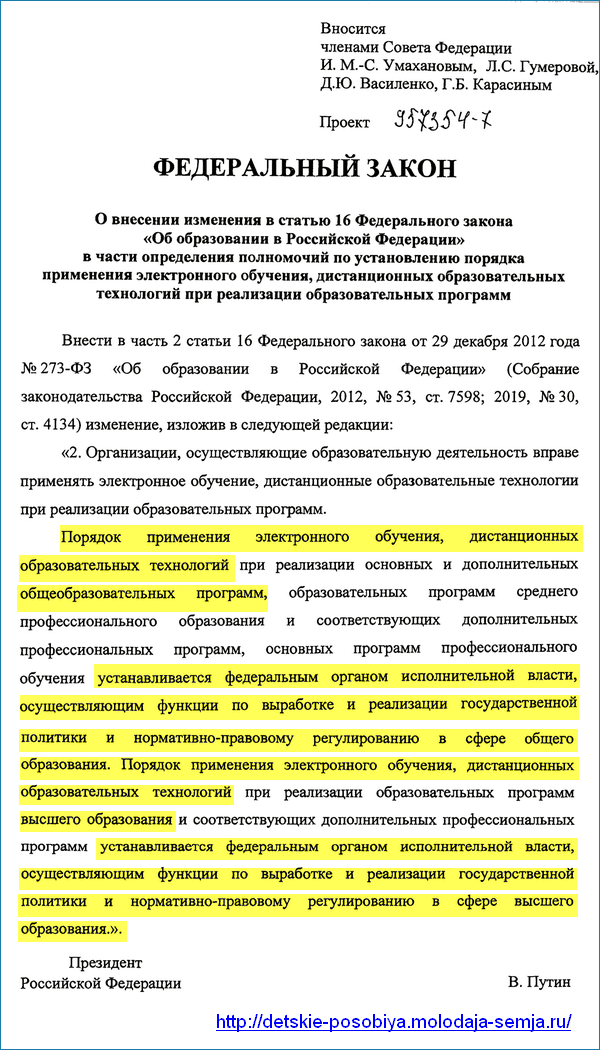

«Есть документы, которые на законодательном уровне закрепляют дистанционный формат, а традиционная система образования будет ликвидирована»

Это неправда! Есть федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», который предусматривает техническое оснащение всех школ, обеспечение их широкополосным интернетом и качественными учебными материалами. Он не предполагает всеобщего перехода на дистант.

МИФ 4

Это неправда! ЦОС создается для учителя, а не вместо него. Цифровая образовательная среда разгрузит учителей от рутины: бумажной отчетности, проверки однотипных домашних заданий. Современные инструменты помогут сделать очные уроки интереснее с помощью интерактивных заданий. У педагога появится больше времени и сил на общение с детьми.

МИФ 5

«Цифровизация снижает уровень знаний детей»

Наглядный пример: за то время, что ученик, переписывая из учебника в тетрадь упражнение, вставит пять пропущенных букв, он смог бы пройти интерактивный тест, вставив 50 пропущенных букв.

Во втором случае он лучше закрепит пройденный материал. В этом помогут и «всплывающие» правила в случае неверного ответа, и игровая форма с набиранием баллов (вместо скучного переписывания).

МИФ 6

«Если на создание Цифровой образовательной среды планируется потратить 1,5 млрд евро, значит, все-таки готовится переход на всеобщий дистант»

МИФ 7

«Мы учились не за компьютером, и все было хорошо. Поэтому Цифровая образовательная среда не нужна»

Раньше все пользовались дисковыми проводными телефонами: попробуйте убедить ваших детей, что сегодня можно обойтись без мобильных телефонов! Сегодня количество профессий, где не требуется владение компьютером, стремительно сокращается, а к тому моменту, когда нынешние дети закончат школу, таких рабочих мест может вообще не остаться.

МИФ 8

«В интернете уже есть много обучающих платформ, можно пользоваться ими. Тратить государственные деньги на новые не нужно»

Это не так. В интернете действительно уже много обучающих платформ. Но пока нет такой, которая была бы абсолютно безопасна для детей, содержала только проверенный и одобренный экспертами контент, предоставляла информацию по всем предметам и на все темы.

Ноу-хау из портфеля

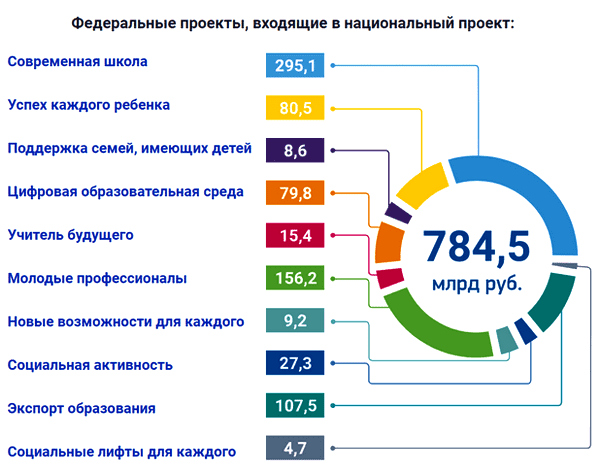

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

С 1 сентября 2020 года в России планировалось начать эксперимент по внедрению «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) в школах. В связи с этим у многих учителей, учеников и родителей возник вопрос: значит ли это, что российские образовательные учреждения на постоянной основе переведут на дистанционное обучение? На самом деле нет. ЦОС — это всероссийская информационная система, призванная создать в стране электронную образовательную среду. Федеральный проект ЦОС поможет оптимизировать систему школьного образования и позволит эффективно использовать современные технологии в процессе обучения. При этом об отмене традиционной классно-урочной системы речь не идет — отказываться от нее не планируется.

Цифровая образовательная среда в школе — что это такое?

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя:

«Цифровая образовательная среда» должна была появиться в России уже с 01.09.2020, однако внедрении системы было отложено на более поздний срок. Согласно Постановлению Правительства РФ № 2040 от 07.12.2020 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» программа заработала с 10 декабря 2020 и продолжит свое действие до 31 декабря 2022 года. Система появилась в России в рамках национального проекта «Образование».

Изображение с сайта Министерства просвещения РФ

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. Планируется, что к 2024 году современные цифровые технологии будут внедрены в 75 субъектах РФ для как минимум 500 тысяч детей.

Предполагается, что проект послужит стимулом для обновления содержательной базы образования, а также даст школьникам и учителям возможность ориентироваться в цифровом пространстве. При помощи ЦОС улучшится качество образования, так как педагоги смогут эффективнее повышать квалификацию, а в школах появится необходимая инфраструктура для совершенствования учебного процесса.

Как будет работать проект ЦОС в школах?

Вопреки распространенному среди родителей мнению, введение ЦОС в российских школах — это не переход на дистанционное обучение и не отказ от личного посещения детьми школ. Цифровая образовательная среда направлена в первую очередь на то, чтобы расширить интерактивность процесса обучения, а не подменить собой живое общение с педагогом.

ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и технических условий, которым должна соответствовать современная школа.

Внедрение в российских школах ЦОС даст учащимся и педагогам следующие преимущества:

Возможные проблемы ЦОС

Цифровые технологии внедряются практически во все сферы жизни современных людей и влияют не только на развитие отдельной страны, но и всего мира. Чтобы быть конкурентоспособным на глобальном уровне, государству необходимы специалисты, умеющие работать с современными информационными технологиями. Именно поэтому начинать цифровое обучение целесообразно уже со школы.

Однако при цифровизации образования общество может столкнуться с разными рисками, предотвратить которые нужно еще на этапе внедрения ЦОС в российских школах. В таблице ниже рассмотрены возможные проблемы и предполагаемые пути их решения.